Глава 8

Руины как альтернативная реальность. «Бумажные архитекторы» и жизненная сила разрушения

Характерные для сталинского времени постройки, напоминающие свадебные торты, — такие, как Главное здание МГУ на Воробьевых горах или МИД на Смоленской площади, — имеют на фасадах и крышах множество неоклассических украшений, свидетельствующих о том, что сталинское государство желало существовать в неподвластном течению времени настоящем, заключившем в себя все великое, что было создано в историческом прошлом. Хотя эти декоративные элементы и не были руинами в буквальном смысле слова, они предполагали избирательную де- и реконтекстуализацию истории, при которой отжившее свой век и новое как бы сливались воедино. Альберт Шпеер предвидел значение руин фашистской архитектуры и создавал монументальные здания с расчетом на то, что со временем они превратятся в руины нацистского государства, не уступающие по живописности римским. Напротив, сталинская архитектура выражает представление о будущем, которое ничем не отличается от настоящего. В книге «Культура Два» Владимир Паперный анализирует сталинскую «идею вечного сооружения» и цитирует Н. С. Атарова: «Люди будут рождаться — поколение за поколением — жить счастливой жизнью, стареть понемногу, но знакомый им по милым книжкам детских лет Дворец Советов будет стоять точно такой же, каким и мы с вами увидим его в ближайшие годы. Столетия не оставят на нем своих следов, мы выстроим его таким, чтобы стоял он не старея, вечно». «Будущее, превратившееся в вечность, — заключает Паперный, — настолько однородно и неизменно, что там уже ничего, в сущности, нельзя увидеть, туда бессмысленно и смотреть». Московский Кремль, изолированный от человеческого движения массивными стенами и тщательно сохраняемый таким образом, чтобы в нем не появилось ни малейших признаков разрушения, оказывается подобен «парализованному времени» в «автономной исторической зоне». Уверенность в неизменности будущего в рамках этого мифологического мышления имеет своим истоком логику доминирования и ассимиляции: прошлое полностью поглощено и усвоено, его энергия преобразована в утверждение вневременного настоящего. И получается, что руинам в рамках такого мышления не находится места ни сейчас, ни в будущем, поскольку они предполагают эстетизацию исторического различия, которую сталинское государство, считающее себя наследником всей мировой цивилизации и кульминацией ее развития, как бы отменяет.

Историческое время возвращается в полном смысле слова только в постройках 1960–1970‐х годов. По замечанию историка архитектуры Григория Ревзина, послесталинские здания всегда были рассчитаны на короткую жизнь, и можно предположить, что таким образом обозначилось внезапное возвращение в советскую империю самой истории. Сегодняшнее разрушение модернистской архитектуры 1960–1970‐х годов, воспринимавшейся как знак открытости России Западу, было «прямо в нее заложено. Оно естественно потому, что в технические характеристики этих домов или прямо закладывалось, что их разберут через 25 лет, или косвенно подразумевалось». И только кажется парадоксальным то, что новые, возникающие на месте разрушенных, здания восходят к той же самой модернистской стилистике. «Я убежден, — цитирует Ревзин известного архитектора Михаила Хазанова, — что все, что мы строим, — это мусор. Мусор, который через 30 лет устареет морально, а через 50 — физически. Это не стены классицизма, не то, что должно стоять вечно, это упаковка сегодняшней жизни, которую выбросят, когда эта жизнь кончится. Именно это дает нам право на ошибки и на эксперимент». Строительство модернистских ансамблей, в особенности разрушение в начале 1960‐х годов значительного сегмента застройки района Арбата ради того, чтобы расчистить место под строительство Калининского проспекта (широкой магистрали, обрамленной домами-«книжками» из бетона и стекла), означало расставание с идеей сталинского времени о присвоении прошлого и указывало на возвращение исторической диалектики. Чтобы проложить Калининский проспект, нужно было, в частности, сравнять с землей одну из любимых москвичами площадей — Собачью площадку, известную по произведениям русских писателей (например, Андрея Белого), и эти раны не зарубцевались до сего дня. Александр Потресов, снявший разрушение Арбата (его фотографии были показаны на выставке в сентябре 2002 года и наделали много шума), сумел запечатлеть и передать амбивалентность эпохи: историческое сознание в то время разрывалось между привязанностью к знакомым, дорогим сердцу, хотя и ветхим домам — и надеждой на будущее, несмотря на опасения, что это будущее окажется чужим и неласковым. Модернистский ветер, веявший в Москве 1960‐х годов, внушал ощущение открытости, энергию и обновленную веру в сияющие перспективы коммунистического грядущего, но при этом требовалось пережить мучительное для человека расставание с прошлым.

К концу 1970‐х — началу 1980‐х годов модернистская утопия поблекла, и тема руин вновь сделалась актуальной. Тогда был снят фильм Андрея Тарковского «Сталкер» (1979), в котором жизнь после экологической катастрофы протекает на фоне усеянного промышленными руинами пейзажа. Этот фильм хорошо известен — являясь довольно далеко уходящей от литературного источника экранизацией повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», — но все же стоит напомнить некоторые его детали. В Зоне — таинственной запретной территории, где природа постепенно стирает следы человеческой цивилизации, — находится разрушенный дом, и в нем осуществляются самые заветные человеческие желания. Сталкер знает, как пройти к этому месту, и соглашается отвести туда Профессора и Писателя. На первый взгляд, сюжет фильма сводится к волшебной сказке или к какой-то романтической ее переработке. Разрушенный дом здесь — место потайное и волшебное, предназначенное для открытия самого себя и примирения с высшими силами. Он резко противопоставлен целому ряду символов человеческой рациональности, например разрушающимся заводам вокруг зоны (они сняты на черно-белую пленку), а также нигилизму Писателя и бесплодно-деструктивному мышлению Профессора. Все три героя не достигают своих целей, их отчуждение от природы и от самих себя оказывается непреодолимым, и в этом можно увидеть знак неизбежного краха надежд всего человечества. Таким образом, демонстрируя постиндустриальное моральное опустошение, Тарковский исследует гибель человеческой рациональности и коллапс идеологии прогресса. Природа здесь выступает не только в роли некоего изначального, предшествующего истории царства подлинности, но и как кладбище человеческой цивилизации. В отличие от Георга Зиммеля, у которого руины воплощают равновесие между природой и человеческим творчеством, в фильме Тарковского эти начала совершенно непримиримы, и руины означают не более чем переходную стадию в процессе реколонизации природы. В следующем фильме «Ностальгия» (1982) образ руин появляется в виде внушающей благоговейный ужас заброшенной готической церкви. Бездомность здесь имеет метафизический смысл, поскольку ее причиной служит непроходимый разрыв между человечеством и Богом. В обоих фильмах природа меланхолична и навевает мысли скорее о покое смерти, чем о возможности примирения.

Тема руин заняла значительное место в творчестве неофициальных архитекторов — особенно у Александра Бродского и Ильи Уткина. Оба они родились в 1955 году и достигли зрелости уже в те годы, когда в Советском Союзе начались процессы стагнации и постепенного, незаметного на первый взгляд упадка. Бродский и Уткин познакомились во время учебы в Московском архитектурном институте, где увлеклись историей архитектуры. Молодые люди знали работы Пиранези (альбомы его гравюр хранились в семье Уткина), прочли много книг по искусствоведению (благодаря хорошей библиотеке Бродских) и решили освоить технику офорта. Бродский даже приобрел небольшой печатный пресс, чтобы делать оттиски. В конце концов они представили совместную дипломную работу, и их художественный тандем оказался одним из наиболее креативных в истории искусства последнего времени.

Бродский и Уткин — представители течения, получившего известность как «бумажная архитектура»: в его рамках создавались концептуальные фантастические проекты, не имевшие никаких шансов на реализацию и не претендовавшие на это. Решительное нежелание идти на компромиссы с советским художественным истеблишментом и мириться со скучным конформизмом доминирующего архитектурного стиля лишило их надежд получить какой-либо заказ. Однако художники обратили ситуацию в свою пользу и начали подавать мастерски выполненные проекты на международные конкурсы, в том числе на конкурсы теоретически воображаемой архитектуры, проводившиеся в Японии, где выиграли несколько наград. Возможность реализовать свое видение архитектуры появилась у Бродского и Уткина в 1988 году, когда они получили заказ спроектировать один из первых московских кооперативных ресторанов по адресу Ленинский проспект, дом 44 (впоследствии он получил название «Атриум»). Вместе со своим другом Евгением Монаховым архитекторы построили ресторан собственными руками, прибегнув лишь к помощи двух штукатуров. Этот маленький ресторанчик стал ярким примером театральной архитектуры. Он был задуман как (хорошо сохранившиеся) классические руины (был использован материал «под мрамор») с коринфскими колоннами и фонтанами. Эротический барельеф с изображением несущих амфоры пышногрудых женщин и изваяниями наделенных теми же достоинствами мифологических существ, а также маленьких, гротескно выглядящих атлантов и животных, создавал ироническую, карнавальную атмосферу. Ресторан был оформлен подчеркнуто эклектично по стилистике и смотрелся не столько как руина, сколько как шутка. Для архитекторов и художников это событие открывало новые перспективы, поскольку доказывало, что даже в тусклые советские времена можно быть свободным и реализовывать вдохновляющие замыслы, пусть и не слишком масштабные. Хотя изначально Бродский и Уткин не обращались осознанно к теме руин, их интерес к развалу, упадку и призрачному наличию прошлого подспудно присутствовал и в интересе к Пиранези, и в озабоченности незащищенностью городских построек. Стимулировала этот интерес и литература, в особенности поэзия Иосифа Бродского, которую Александр открыл для себя в 1970‐х. В 1978 году архитектору дали почитать первый поэтический сборник его однофамильца — «самиздатовский». Прежде чем вернуть книгу владельцу, Александр переписал ее от руки и переплел — получился симпатичный томик, с которым архитектор «не расставался ни днем, ни ночью». Через много лет, когда двое Бродских встретились, Александр подарил поэту изготовленную им книгу.

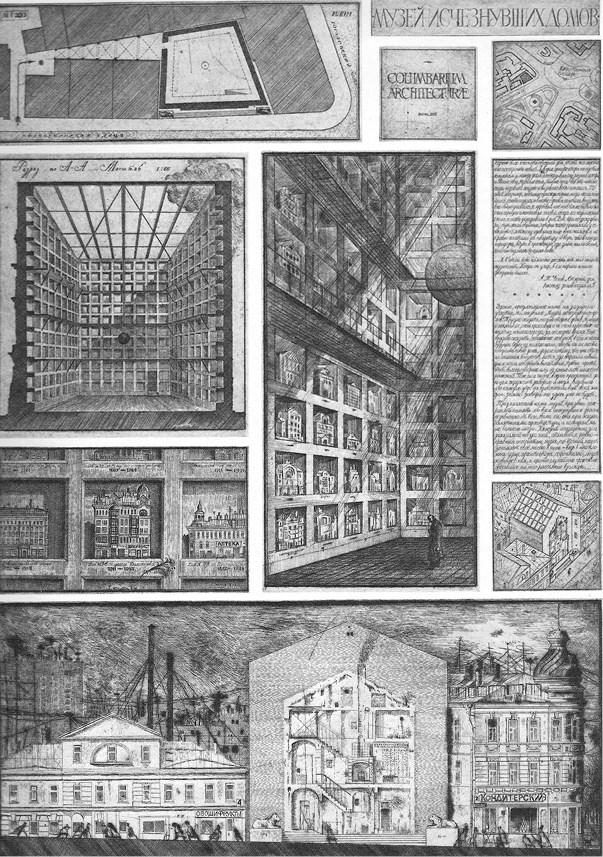

Ил. 21. Александр Бродский, Илья Уткин. «Columbarium Architecturae», 1984–1990

Поэзия играла в жизни Александра Бродского и Ильи Уткина заметную роль, и потому неудивительно, что в их гравюрах всегда присутствует литературное начало — и эти работы основаны не в последнюю очередь на тонкой игре между визуальным и вербальным. Многие из созданных ими совместно офортов (а их около тридцати) содержат тексты, варьирующиеся от общих пояснений к проектам до небольших рассказов и стихотворений в форме хайку. А многие использованные в них темы и образы — путешествие, корабль, город как театр, судьба обычного человека, дегуманизирующее влияние большого города, утопия и Хрустальный дворец — восходят к произведениям русской литературы с ее гуманистическим пафосом. В совокупности эти гравюры образуют художественное целое — единое, но все-таки передающее множество настроений, позволяющих иронически взглянуть на модерность и вызывающих призрак прошлого, который упорно продолжает присутствовать в настоящем за счет тысяч стилистических отсылок. Творчество архитекторов проникнуто и чувствами, созвучными с теми, которые вызывают лабиринты «Тюрем» Пиранези, и грубой карнавальной жизненной силой.

Бумажная архитектура Бродского и Уткина постоянно обращается к теме времени и сохранения руин. Проект «Columbarium Architecturae (Музей исчезнувших домов)» (1984) — это воображаемый огромный бетонный куб, установленный в центре города для хранения в нем, в узких ячейках внутри куба, макетов разрушенных зданий (см. ил. 21). Проект планировался для определенного места в Москве — Кропоткинской площади, где ранее был снесен дом, и городские власти объявили конкурс проектов застройки освободившегося участка. Толстые бетонные стены делают здание похожим на бункер и указывают на твердую решимость оградить архитектурные сооружения от вторжения и воздействия времени. Фасад выполняет мемориальную функцию: на нем видны фрагменты частей разрушенного дома — лестниц, дверных проемов и дымохода; они словно бы впечатались в соседнюю стену, когда дом был разрушен. Здание как бы занимает выжидательную, оборонительную позицию, его толстые стены должны послужить защитой от реальности — и в то же время, архитекторы, прекрасно чувствуя историю, отдают ей дань, показывая руинированные остатки здания-предшественника. Таким образом, находясь в центре города, вблизи пересечения его главных линий, Колумбарий консервирует прошлое внутри суетного настоящего, чтобы вызвать уважение к творческому труду прежних поколений. Простая геометрическая форма нарочито лишена примет какого-либо времени, хотя двускатная крыша, а также скульптуры львов, охраняющих ступени цоколя, перекликаются с соседними неоклассическими зданиями. Наиболее любопытно и показательно в отношении этого дома к настоящему то, что со стороны фасада нет входа. Величественные ступени, поднимающиеся от тротуара, не ведут никуда, кроме самого цоколя, образующего основание здания. Эта продуманная функциональная лакуна указывает на то, что дом является своего рода памятником, неподвластным распаду несокрушимым бетонным блоком. Вход в колумбарий расположен сзади и представляет собой узкую дверку. Важно отметить и то, что здание занимает весь отведенный под застройку участок и образует трапецию, зажатую между соседними домами без всякого зазора, — возможно, это выражает идею о том, что прошлому тесно внутри плотного, чрезмерно застроенного окружения.

Бóльшая часть внутреннего пространства куба отведена залу с высоким потолком, тоже спланированному в форме трапеции, так что его границы не образуют параллельных линий, и это как бы напоминает о дисгармоничных отношениях здания с окружающим его городом. Стены зала от пола до потолка заполнены рядами ниш для макетов разрушенных домов, а многоуровневые мостки обеспечивают доступ ко всем этажам ячеек. Каждый экспонат снабжен табличкой с указанием адреса, года постройки и года сноса дома, причем на некоторых макетах представлены дома, снесенные в Москве совсем недавно. Посреди зала стоит человек со склоненной головой, словно погрузившийся в молитву при виде воплощенной в архитектуре быстротечности жизни. Его присутствие свидетельствует о масштабе моделей: каждая примерно метр высотой. С потолка в центре зала свешивается шар, используемый при сносе зданий: он выступает как материальное напоминание о судьбе всех представленных тут домов. Тексты, которые сопровождают чертеж колумбария, демонстрируют несомненный демократизм музея в подборе экспонатов. Всем разрушенным домам приписывается одно и то же значение, невзирая на их архитектурную значимость. Почему? Потому что каждый дом, «даже самый непривлекательный... наполнен душой архитектора, строителей, жителей и даже прохожего, бросившего на него по пути рассеянный взгляд». Значение домов не зависит от их художественного облика: они выражают концентрированный жизненный опыт, хранилище различных эмоций, ощущений и действий, свидетелями которых были. И, разумеется, все человеческие жизни одинаково значимы, и никакие социальные иерархии тут не имеют значения. Эпиграф из рассказа Чехова «Старый дом» указывает на присущую русской литературе озабоченность судьбой «маленького человека» — то есть на несколько мифологизированное представление о простых людях, оставшихся на обочине социальной иерархии и промышленного развития, — и это, несомненно, созвучно эгалитарному характеру всего архитектурного замысла. В соответствии с тем чувственным восприятием города, которое было характерно для Мстислава Добужинского, а до него для Достоевского, Бродский и Уткин не без ностальгии показывают, что значимость архитектуры проистекает из непосредственной жизни. Похоже, проект музея был вызван прежде всего желанием противостоять чувству экзистенциальной потери. Присутствие посетителя, который кажется погруженным больше в воспоминания, чем в созерцание, не оставляет сомнений в том, что эти макеты домов служат прежде всего стимулом для припоминания прошлого, для того, чтобы ощутить его плотность.

Два года спустя Бродский и Уткин создали продолжающий эту тематику офорт под названием «Columbarium Habitabile» (1986). На этот раз они придумали неимоверных размеров башню, способную вместить уже не просто макеты, а реальные здания, которые вытеснило развитие города. План внутреннего зала колумбария похож на предыдущий: здесь, например, висит тот же несущий разрушение шар — но только люди теперь кажутся карликами. Новый колумбарий ориентирован скорее на сохранение, чем на увековечивание, ведь в перемещенных сюда зданиях продолжают жить люди. На первый взгляд может показаться, что сохраняется не только архитектура этих домов, но и повседневная жизнь. Это музей домашнего быта, а не архитектуры. Спасенные дома выглядят теперь милыми домиками на одну семью, без местной специфики. Здесь не найдешь русской избы или современного многоэтажного дома советской постройки, не говоря уже о деревянных бараках. Музей кажется прославлением западного стиля жизни среднего класса, резко индивидуалистического (все дома отличаются друг от друга) и самодостаточного. Но так ли это? Дома громоздятся друг на друге, достигая чуть ли не стратосферы, на манер блоков сигарет в супермаркете, без всяких проходов между ними, и это вызывает жуткое ощущение. Более того, присутствие в этой «кроличьей норе» крошечного, сгорбленного человечка, сидящего на высоком табурете у себя на балконе и наблюдающего за приходом и уходом соседей, получает зловещие коннотации, поскольку указывает на отсутствие в этом паноптикуме среднего класса — свободы частной жизни. Наблюдатель вдруг осознает, что сохраненный в колумбарии быт, несомненно, лишен естественного контекста и подчинен задаче консервации архитектуры. Люди, населяющие эти дома, вырваны с корнем из жизни, и, если не считать огромного колодца двора, у них здесь нет никакого общего пространства. Перед нами не что иное, как саркастическая пародия на либеральное представление о повседневной жизни. Гравюра, похоже, выражает скрытое ироничное отношение авторов к попыткам заморозить прошлое и жить в потоке из бесконечных повторений. В сопровождающем проект тексте содержится намек на принудительный характер того существования, которое ведут обитатели колумбария: «Пока они живут в доме, дом живет тоже; однако если они больше не могут жить в подобных условиях и отказываются это делать, их дом разрушается. И его место становится пустым в ожидании следующего дома». Вся эта строго контролируемая инкапсуляция истории как дополнение к первому колумбарию пронизана антиутопическим духом: прошлое может оказаться ловушкой точно так же, как и ностальгия. Выражаемая Бродским и Уткиным меланхолия содержит и элемент самокритики.

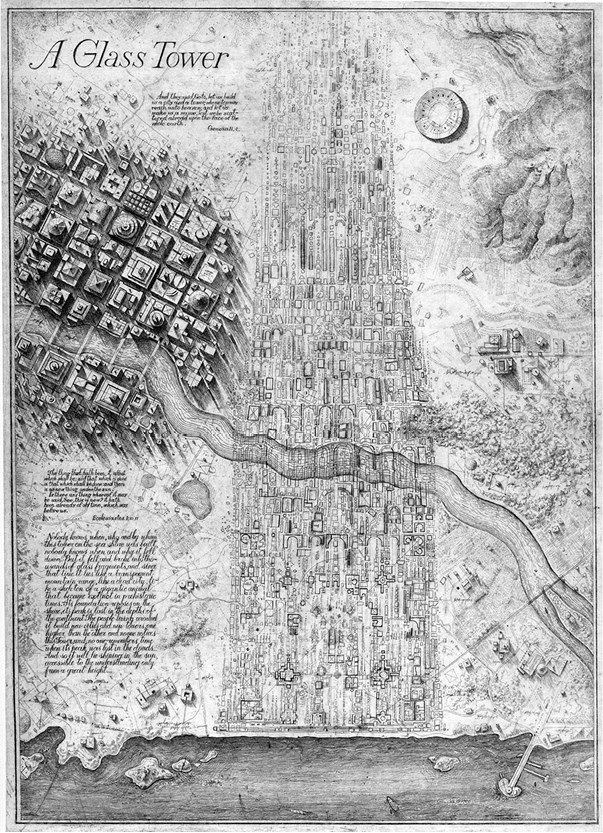

Бродский и Уткин чувствуют не только тщетность исторических перемен, но и трагедию самого человеческого существования. Если два проанализированных выше офорта выражают идею противостояния течению времени и в особенности человеческому равнодушию к рукотворному окружению, то девиз «Стеклянной башни» — «Plus ça change...» (см. ил. 22). На рисунке приведены две знаменитые библейские цитаты: одна из книги Бытия (Быт. 11: 4) о стремлении людей выстроить достигающую небес башню, а другая из книги Екклесиаста — «что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1: 9). Первая цитата говорит о некогда предпринятой людьми, но неудачной попытке присвоить себе божественную власть и самостоятельно добраться до небес. Вторая выражает мрачную философию Екклесиаста, который говорил о том, что все усилия обречены и человеку суждено жить так, как он живет, и все в мире суета. Расположенные рядом, эти цитаты выражают фаталистское убеждение, что историей управлять нельзя. Обращение к Библии значимо само по себе, поскольку задействует религиозные коннотации важного для соавторов мотива руин. Захваченные красотой повсюду имеющихся руин, они — и в особенности Уткин — в одно и то же время смиряются с суетой земного существования и резко осуждают разрушительное вмешательство модернизма в тонкие отношения природы, Бога и человечества.

Осознание того, что крушение человеческих надежд привело к нагромождению обломков на поверхности Земли, приводит художников к идее невидимых, «палимпсестных» руин. На офорте «Стеклянная башня» изображен вид с высоты птичьего полета: слева находится большой город, а протекающая через него река пересекает по горизонтали весь рисунок. Многие дома в этом геометрически правильно выстроенном городе выглядят как зиккураты из Месопотамии, что соответствует цитате из 11 главы книги Бытия и истории постройки Вавилонской башни. В центре офорта, на вертикальной оси, изображена гигантская башня, расчлененная на тысячи фрагментов, но сохраняющая свою целостность, словно ее аккуратно положили на землю. В сопроводительном тексте сказано, что никто не знает, когда эта башня была построена и каким образом упала. Разрушенная стеклянная башня как бы продолжает незримо существовать среди новых, возведенных впоследствии домов: стеклянные фрагменты просвечивают сквозь очертания других построек. Эта прозрачная руина видна только «с большой высоты», а при взгляде с земли исчезает. Если река символизирует непрерывность потока времени, то невидимая руина вызывает в памяти великие катастрофы, сопровождавшие историю человечества. В обычной жизни мы не понимаем, что нас окружают развалины и что мы живем после глобальных разрушений. Офорт дает возможность бифокального видения: с одной стороны, сохраняется привычное ощущение постоянства окружающего пространства, и в то же время взгляд на мир с высоты птичьего полета позволяет зрителю сосредоточиться на катастрофических событиях, повлиявших на ход истории. Смирение с тщетной повторяемостью одного и того же и осознание разрушительной катастрофы соединяются в неустойчивом равновесии.

Ил. 22. Александр Бродский, Илья Уткин. «Стеклянная башня», 1984–1990

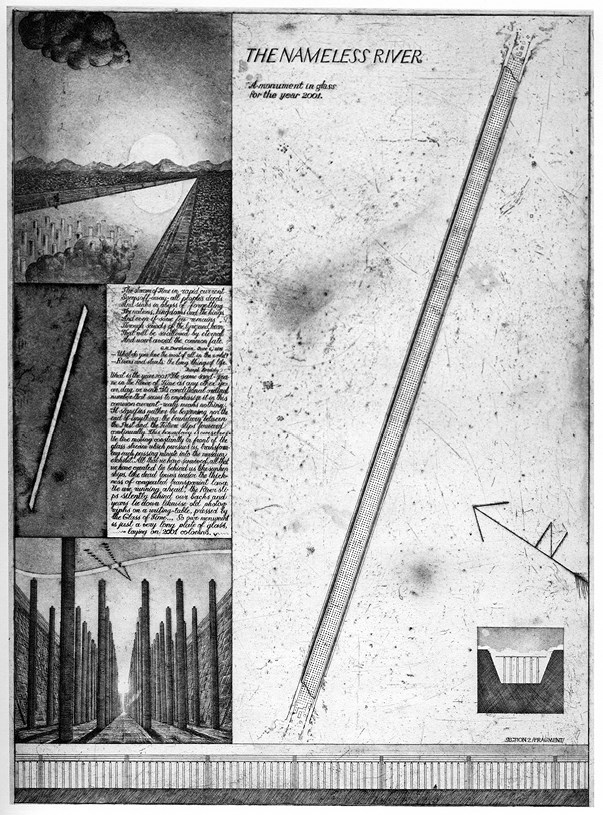

«Безымянная река» (1986) сходным образом передает ощущение того, что лежащее в развалинах прошлое довлеет над настоящим: «Мы живем, постоянно двигаясь впереди стеклянного потока, который неотступно следует за нами, превращая каждую прошедшую минуту в музейный экспонат. Все, что мы пережили, все, что мы создали, лежит позади, подобно затонувшим кораблям, подобно мертвым городам, под толщей застывшей прозрачной лавы. Мы бежим вперед, Река бесшумно скользит за спиной...» (см. ил. 23). Офорт предлагает проект стеклянной реки, состоящей из колонн, выстроенных по пять в ряд, причем каждая колонна представляет один из годов anno domini. Колонны стоят на дне аккуратно выкопанного канала и поддерживают горизонтальную прямоугольную стеклянную поверхность, расположенную строго на уровне земли и простирающуюся вдаль подобно стоячей воде очень тихой реки. В этом визуальном представлении о вечности стеклянный поток простирается в обе стороны и потому не имеет определенного начала и конца. Нет и никакого различия между двумя ее концами, что говорит о неразличимости прошлого и будущего, словно река течет в обе стороны. Река показана сверху и потому одновременно отражает небо и показывает стоящие под ней колонны — еще один пример бифокального эффекта. Отражение бесконечности небес, возможно, означает открытость будущего — в то время как, взглянув сквозь стекло, мы видим перспективу подземного мира с колоннами, напоминающую место недавних археологических раскопок.

Ил. 23. Александр Бродский, Илья Уткин. «Безымянная река», 1986–1990

Река воплощает чувство полноты времени, поскольку каждая колонна обозначает один год христианского календаря. Открывая взгляду течение времени, но отнюдь не наполнявшие его предметы, река дает обобщенное представление о быстротечности жизни, более концептуальное воплощение темпоральности, чем то, которое воплощают подверженные разрушению вещи. «...И годы ложатся, как старые фотографии на письменный стол, прижатые стеклом времени...» — пишут художники, словно год и впрямь является вещью, которую можно потрогать, как и колонну — его инкарнацию. Потенциально бесконечный «музейный экспонат», созданный исключительно бесконечным движением времени, говорит о хрупкости реальности, в которой мы живем, поскольку нам всегда угрожает погружение в прошлое и мы не можем избежать пространственной и временной необъятности Вселенной. В этой работе мироощущение художников очень напоминает черты мировоззрения Паскаля: чувство заброшенности между двумя бесконечностями, ощущение огромности Вселенной и ничтожности бесконечно малого, а также отсутствие фиксированной точки отсчета для любого знания: «Мы плаваем на обширном пространстве посередине, — писал Паскаль, — вечно неуверенные и колеблющиеся; нас носит от одного берега к другому; к какой бы тверди мы ни захотели пристать и закрепиться у нее, она качается, уходит от нас, а если мы пытаемся за нее зацепиться, ускользает из рук, уплывает от нас и навечно пускается в бегство; ничто не застывает на месте для нас... любой наш фундамент рушится, и в земле разверзается бездна». Наша судьба — вечно жить в мире с рушащимися основаниями. Только с точки зрения этого досократовского мироощущения, в котором слышны отзвуки апокрифического гераклитовского panta rhei, можно понять амбивалентное отношение Бродского и Уткина к руинам: они и ностальгически влекут, и угрожают заключить нас в онтологический лабиринт репрезентаций, где уже не различаются прошлое и будущее.

Бродский и Уткин продолжали обращаться к теме руин и после того, как распался их творческий тандем. Инсталляция Бродского под названием «Кома», выставленная в 2000 году в галерее Марата Гельмана в Москве, также исследует запутанные отношения между руинами и реальностью. Центром инсталляции является расположенный на столе глиняный макет плотно застроенного города. Это не копия Москвы, хотя некоторые дома смутно напоминают сталинскую архитектуру «свадебных тортов», равно как и отдельные промышленные строения. Несколько капельниц, расположенных на столе по сторонам от инсталляции, медленно выпускают на город густое коричневое машинное масло. Его подача рассчитана так, чтобы город полностью утонул ко времени закрытия выставки — через месяц. Стол освещают висячие лампы, похожие на те, что некогда использовались в операционных. Таким образом, инсталляция напрямую обращается и к теме загрязнения окружающей среды в результате развития промышленности, и к успехам медицины, позволяющим продлить человеческую жизнь. Впав в кому, на которую указывает название инсталляции, город подвергся реанимации, однако медицинская помощь парадоксальным образом становится лишь причиной его разрушения. При обсуждении работы замечалось, что постепенное затопление улиц города маслом наводит на мысль о печальной красоте медленного увядания и напоминает о Венеции, «единственном месте в мире, куда ездят завороженно наблюдать, как время съедает культуру». И в самом деле, инсталляцию нельзя свести к простой политической декларации на тему актуальных экологических проблем, поскольку она выдвигает на первый план эстетическую сторону упадка. Красота самого макета говорит о многом. Вылепленный из необожженной глины, он передает хрупкость человеческих усилий. Вопреки теме промышленной стандартизации автор как бы нарочно подчеркивает терпеливое и непритязательное мастерство, с которым сделан макет, не заботясь о том, чтобы скрыть какие-либо несовершенства и шероховатости в его воплощении. Разрушению подвергается в первую очередь тщательный труд художника, который не ищет ни славы, ни бессмертия. Яркая материальная красота инсталляции, даже при том что по ней разлита черная пленка масла, в определенном смысле корректирует ее очевидный политический смысл.

Саморазрушающаяся инсталляция была включена еще и в контекст природных катастроф: окружающие ее стены свидетельствуют о разрушениях, которые принес пронесшийся по Москве в 1998 году ураган: возможно, таким образом автор подчеркивает, что разрушение — прерогатива не только человека и технического прогресса. Контекст инсталляции дополнили три монитора, на которых показывалось видео: кадры заброшенной промышленной зоны, людной (однако остающейся неузнаваемой) московской улицы и вид города, мелькающего за окном быстро мчащейся машины. Все эти видеофильмы так или иначе дискредитируют представления о стабильности действительности. Эти закольцованные ролики не только подчеркивают контраст между виртуальной реальностью аудиовизуального представления и чувственной материальностью макета, они еще и подрывают уверенность в том, что люди живут в городах, а не просто проходят сквозь них. И заброшенные промышленные зоны, и заполненные толпами улицы передают идею быстротечности бытия. Вид из окна автомобиля, нивелирующий реальность и приводящий ее в движение, только усиливает общее впечатление фантомности города. На этом фоне рукотворный макет выполняет компенсаторную роль: воссоздание из праха городской фактуры, пусть и обреченной, должно напоминать о материальной красоте урбанизма. И даже машинное масло в каком-то смысле наделяется позитивным значением: это не столько средство разрушения, сколько стихия чистой материальности, оттеняющая уязвимую физическую природу макета. Льющееся масло — это не только яд разрушения, но и мимолетное возвращение реальности. Используя масло (единственный элемент данной инсталляции, который представляет сам себя), художник избегает любой репрезентативной нагрузки. В городе и в самом деле искусственно поддерживается жизнь, но кома здесь — это метафора симулякра, из которого он должен восстать. Разрушение служит благой цели — сосредоточить наше внимание на физической ощутимости материального мира, позволить ностальгически почувствовать вещность вещей незадолго до того, как эти вещи обратятся в пыль. Инсталляция может напомнить раннее стихотворение Иосифа Бродского «Современная песня», которое анализировалось в предшествующей главе. В нем говорится о постепенном превращении руин, несмотря на весь ужас, ими внушаемый, в банальность повседневности: развалины перестают казаться метафорой и превращаются в настоящий дом для психологически травмированных горожан, несмотря на то что вокруг них кипит строительство и проносятся новые автомобили.

В недавнем интервью Александр Бродский говорил о своем интересе к глине: «Это удивительная вещь — в сущности, прах, пыль. Не стремиться сделать из нее что-то долговечное, не обжигать ее, а превращать в свободно конвертируемую. Я довольно много работал с глиной необожженной. Хрупкая вещь, которая легко превращается назад в прах и пыль, и ее можно использовать много раз — растолочь, размочить и делать из нее бесконечное количество новых произведений». Невзирая на ностальгию по исчезающим предметам, Бродский парадоксальным образом вновь и вновь пользуется саморазрушающимися материалами, и в результате его произведения сами оказываются скоропреходящими. Однако установка на эфемерные создания — следствие не идеологических или эстетических убеждений, а интуитивного ощущения гармонического созвучия с миром в его непрерывном течении.

Архитектурные проекты Бродского последнего времени сходным образом сочетают разрушающееся и преходящее. Об этом хорошо написал Юрий Аввакумов, сам некогда принадлежавший к числу «бумажных архитекторов»:

Архитектура у Бродского как будто заранее готовится к переходу в иной мир, понимая, что умереть естественным путем, превратившись в руину, истлеть, ей не дадут. Вырубят, как вишневый сад. И вот, опережая будущих ликвидаторов, Бродский работает с неоштукатуренными кирпичными стенами, вносит в интерьер старые окна, будто ремонт еще не начался, красит все нейтральным серым, будто покрывает пылью, крепит бревна клязьминской постройки, будто она готовится упасть, пытается зарастить травой цилиндр кровли летнего домика, будто тот уже дожил до возраста землянки, строит кроватку-надгробие на фестивале лэнд-арта и т. д. И он отказывается работать с теми инновациями, которые пропагандируют глянцевые журналы, и с новодельными руинами.

Стремление к «потоку» — важная характеристика творческого процесса художника. Бродский терпеть не может быть чемлибо связанным и, чтобы этого избежать, готов идти на что угодно, включая сознательный отказ от архивирования своего творчества. Создание произведения для него — скорее способ существования во времени, чем некая навязчивая идея необходимости создания произведений искусства.

Для Бродского гармония с природой означает еще и гармоничные отношения между различными темпоральностями. В его «Футурофобии» (1997) — проекте воссоздания советского пивного бара с помощью вылепленных из глины объектов, имитирующих «найденные предметы», — писсуар слегка напоминает классические руины. Трещины на его поверхности имитируют следы времени и придают ему историческую ценность. Эта преемственная связь между классическим наследием и убогой полуподвальной жизнью в большом городе (немногочисленные пивные, существовавшие в позднем Советском Союзе, имели несколько неформальный, неофициальный характер) показывает преобразующую работу памяти. Инсталляция совершенно очевидным образом показывает неподлинность воспоминания. С помощью глиняных симуляций подлинных предметов и нелепых сопоставлений инсталляция как бы раскрывает значение археологических раскопок повседневности. Она богата причудливыми метафорами, подражает капризам ассоциативной памяти и усиливает обаяние прошлого, несмотря на непристойность предмета изображения.

Уткин добился международного признания, получив приз за архитектурную фотографию на Международной архитектурной выставке, проходившей в рамках Седьмой Венецианской биеннале в 2000 году. Туда его пригласил Гигорий Ревзин, курировавший русский павильон под названием «Руины рая». Художник развесил фотографии развалин московских домов в зале, где стояло огромное полуразвалившееся кресло — почти руина. По словам одного критика, оно напоминало «силуэт руинированного готического собора». Намекая на «воображаемые путешествия в кресле», этот экспонат в то же время приглашал к созерцанию руин, акцентировал их эстетические свойства: что прочитывалось из контекста общей темы биеннале, которую куратор Массимилиано Фуксас определил так: «Города. Меньше эстетики, больше этики». Уткин назвал свою выставку фотографий «Меланхолия», и это еще больше говорит о его отходе от модерности и тяготении к амбивалентному наследию прошлого. На фотографиях разрушенные здания запечатлены не как часть общего «вида», а крупным планом. Возможно, этим подчеркивался сам процесс разрушения, а не отношения между руинами и их окружением, как было принято в большинстве vedute XVIII века. Кроме того, в русском павильоне демонстрировались урбанистические планы Михаила Филиппова, на которых центральное место занимали неоклассические элементы. Особенно выделялся этим рисунок под названием «Лестница в небо», где была в ренессансном духе представлена оптическая иллюзия, увлекающая вдаль перспектива колоннады, как бы позволяющая зрителю оттуда оглянуться назад; эту технику Филиппов заимствовал непосредственно из «Тюрем» Пиранези. И наконец, помимо ряда налагающихся друг на друга офортов, в русском павильоне была выставлена инсталляция Уткина «Кора Земли»: огромный камень, на котором были вырезаны нанесенные друг на друга различные нереализованные генеральные планы Москвы, иронически представленные как патина времени. Разница между умозрительным планом и его воплощением в реальности исчезает, когда план вырезан на камне и потому превращается в осязаемую реальность, которая сама по себе подвержена разрушению. Можно сказать, что sub specie aeternitatis действительность впитывает даже виртуальные планы homo sapiens и действия человека в этом смысле предстают в несколько ироническом свете. В результате возникает запутанный узел линий, в котором стираются стилистические различия и открывается, говоря словами автора, «рисунок бесконечно прекрасной и дорогой земли». Таким образом, русский павильон сознательно переворачивал тему биеннале, поскольку в его экспонатах подчеркивались парадоксальные последствия утопического планирования города, а именно повсеместное разрушение, а также неэффективность этого планирования, взятые в более широкой перспективе. На первый взгляд выходят нелепые, если не вредные последствия исполненного благих намерений стремления поставить рациональное, этическое мышление выше эстетического вдохновения.

Ил. 24. Илья Уткин. «Меланхолия», 1995

В статье, посвященной работам Уткина, Григорий Ревзин назвал некоторых его предшественников в сфере изобразительного искусства и включил их в контекст западноевропейского изображения руин, отмеченного «парадоксальным сочетанием тоски по античной культуре с христианской идеей бренности бытия». Эта отсылка к европейскому жанру картин с изображением руин позволила Уткину обойти политические импликации фотографий, на которых запечатлены разрушительные последствия советского периода. Ревзин проводит границу между работами Уткина и работами других фотографов, чей стиль проникнут жалостью: у них развалины фиксировались для того, чтобы предъявить обвинение советскому режиму и внушить зрителю чувство, что он является такой же жертвой, как эти развалины. И тем не менее, несмотря на благородное происхождение, руины на фотографиях Уткина не очень похожи на классические: они не позволяют зрителю представить здание нетронутым, в его изначальной форме (см. ил. 24). Его развалины аморфны и не дают возможности составить впечатление об идеальном прототипе; они, так сказать, не имеют референта. Другими словами, как проницательно замечает Ревзин, руины Уткина прямо указывают на время, на его неустанное и бесконечное течение, на его всепобеждающую энергию. Однако парадокс заключается в том, продолжает Ревзин, что, показывая это условие постоянного разрушения, Уткин открывает властное присутствие прекрасной «плоти» развалин, длящееся присутствие «духа». Некоторые критики полагают, что, подчеркивая фактуру материального разрушения, Уткин выдает свою явно антизападную и антимодерную философию: «Пусть Запад будет охвачен дигитальным оптимизмом жизнестроительной утопии, — пишет Сергей Хачатуров. — Нам ближе другое: мудрость бездеятельного созерцания, разговоры о Вечном под звук лопнувших струн, падающих карнизов и осыпающейся штукатурки. Культовые куплеты рокопопсовой певицы Земфиры — „я помню все твои трещинки“ — многое объясняют во взаимоотношениях Уткина с архитектурой». Несмотря на тривиализирующий тон, Хачатуров указывает на важный, кажущийся парадоксальным момент: заставляя вспомнить западную традицию изображения руин, Уткин стремится подорвать неустанное модернистское строительство сияющего будущего. Он противопоставляет иконографию развалин авангардной идеологии, хотя у него нет и следа националистического утверждения исключительности русского народа.

Указание Ревзина на религиозные антиномии и обращение Хачатурова к культурным стереотипам не покажется неожиданным, если принять во внимание высказывания самого Уткина о своих духовных и идеологических воззрениях. Он видит себя потомком европейской христианской цивилизации: вспоминая о своем пребывании в Венеции во время биеннале, он говорит, что «словами необъяснимое ощущение счастья, божественного присутствия созидателя, и принадлежности к этой (итальянской. — А. Ш.) культуре не покидало ни на минуту». Его художественные создания основаны на понятии аутентичности, то есть на «традиционном приоритете подлинника над подделкой» — эта идея, по его мнению, восходит к христианскому культу реликвий. В области городского планирования понятие аутентичности ведет к историческим напластованиям, к приращению с течением времени архитектурных шедевров, постепенно заполняющих городское пространство. Такая идеализация не учитывает те способы, с помощью которых христианство вплоть до эпохи Возрождения грабило и уничтожало остатки Античности, однако Уткин, похоже, специально упрощает ситуацию, чтобы дать отпор торжеству симулякров в российской и — шире — мировой постмодерной культуре. Архитектор утверждает, что разрушение (в смысле разложения) имеет своим источником божественный промысел и потому одновременно прекрасно и предопределено свыше: «В законе творения рождение и тлен суть его составные части, и то и другое божественно и прекрасно». Эти части образуют основание реальности, и забвение роли распада равноценно отрицанию реальности. То, что руины распространены повсюду в мире, не наделяет тех, кто планирует и строит города, правом разрушать существующее архитектурное наследие — это было бы узурпацией божественных прерогатив. Обязанность архитектора — способствовать «познанию реальности во всем богатстве многообразия форм», пониманию того, как сберечь живую природу, как сохранить подлинники культуры и искусства, как строить «в соответствии с вечными заповедями архитектуры».

Уткин яростно отвергает глобализацию, которую воспринимает как утопическую идею унификации путем превращения в товар всех сторон человеческого существования, включая историческое прошлое. «Международная архитектура современного глобализма» вызывает со стороны Уткина особенно ожесточенную критику: он инкриминирует ей «новый террор» как результат атаки на исторический облик городов. В своем «Кредо» Уткин называет современную архитектуру «авангардом всеобщей глобализации мира». В другой своей работе он подчеркивает влияние на модернистскую архитектуру кинематографа — и как формы искусства, ставящей целю создание тотального зрелища, и как практики обращения к таким инстинктивным реакциям, как страх, ужас и сексуальное влечение. Квинтэссенцией этих художественных форм является производство поразительных монстров и как неизбежное следствие диктата этих зрелищ — распыление «чувства реальности». Уткин проклинает тотальную глобализацию, проявляющуюся в современной Москве («смесь Голливуда с русским кичем») с ее хаотическим развитием под влиянием различных сил и эклектических веяний в отсутствие государственного контроля в области регулирования развития городов. Художник утверждает, что в России государство не выполняет своих обязанностей в сфере городского строительства: не создана нормативно-правовая база, что только стимулировало (бывшего) московского мэра Юрия Лужкова в его энергичной деятельности по части застройки города новыми зданиями. Глобализация ведет к ослаблению государства, и Уткин об этом явно сожалеет. В общем, по причине нерадивости государства и слабости органов охраны памятников Россия значительно опередила Запад и теперь, «всех обгоняя, мчится в утопическое будущее» в деле создания глобального города.

Создавая архитектурные проекты, Уткин старается воплощать идеи о вечном значении классического искусства и об ответственности архитектора за сохранение прошлого (однако без превращения прошлого в объект поклонения), стремясь достичь состояния равновесия между Богом, человечеством, техническим развитием, природной и городской средой. Планы Уткина (также нереализованные) по восстановлению промышленного квартала Сыромятники в Москве, разработанные в сотрудничестве с Сергеем Шестопаловым, являются характерным выражением этих идей. Уткин предполагал восстановление всех главных построек в этом районе и сохранение того, что он назвал присущим ему «духом фабричного романтизма». Однако в то же время архитектор намеревался воздвигнуть здесь и новые здания, которые не только удовлетворят логистические и функциональные потребности квартала, но и смогут улучшить и завершить его стилистику, общий вид ансамбля. Проект показывает стремление Уткина как к сохранению прошлого, так и к вступлению в новый, модерный мир с его экономикой, к стиранию оппозиции между идеей наследия и идеей рационального использования, равно как и попытку стилистически объединить эти противоположности в сложное целое. Анализируя этот проект, Наталья Душкина определила его интенцию как «художественный, мифологизированный, а не буквальный, замысел строительства здесь „новых руин“, обращающих время вспять», который «направлен на выявление и сохранение прежде всего духа реконструируемого пространства». Хотя приметы обветшалости исчезнут, само понятие «руины» останется как нижний слой палимпсеста или иконического изображения, обеспечивающего сохранение исторической многослойности квартала, и таким образом сохранит присутствие genius loci.

Руины-палимпсесты получили еще большее значение в работах Михаила Филиппова, смело вводящего в свои проекты отсылки к совершенно абстрактным руинам. Его проект «Итальянского квартала» — комплекса жилых домов на пересечении Садового кольца и Долгоруковской улицы (2002 год; завершен в 2012‐м) — предполагал, что различные здания будут расположены как бы среди развалин амфитеатра. Замысел этого нижнего слоя «развалин» определяет расположение комплекса таким образом, чтобы сохранилась «изначальная форма» амфитеатра и дома соотносились не только друг с другом, но и с внедренными в их среду элементами псевдоантичности. Филиппов придумывает классическое прошлое, которое структурирует нашу современность и придает Москве недостающую историческую глубину и плотность, вписывает настоящее в многослойное окружение. Иначе говоря, прошлое одновременно и ограничивает, и улучшает настоящее. Многие планы Филиппова, разработанные в последние годы, представляют собой варианты этого основного принципа (см. ил. 25). Например, его проект подвала в салоне «Империал» на Тверской улице (1997) имитирует недавно раскопанные катакомбы, наделенные богатой историей, которая визуально воплощается в различных элементах — от архаических греческих колонн до раннехристианской мозаики. Как пишет Ревзин, это видение подземного прошлого явно вдохновлено Пиранези, поскольку здесь, в ложных перспективах и перекликающихся отражениях, воспроизводятся его представления о бесконечно уходящих вдаль, неосуществимых пространствах. Можно сказать, что Филиппов производит «обнажение приема»: создает археологическое прошлое и в то же время предполагает, что оно нереально, — остроумный способ избежать ловушек механистического историцизма. Тем не менее, указывает Ревзин, планы Филиппова преобразуют Москву: ряды установленных в подвале колонн создают иллюзию, что под землей находится целый классический археологический слой, простирающийся аж до кремлевских стен и связанный с неоклассическим гротом, построенным Осипом Бове. Архитектор таким образом создает у нас иллюзию, что Москва покоится на богатом подземном античном основании, о котором город старался забыть, хотя подсознательно и оставался под его влиянием. Получается, что вся история московской архитектуры изменена этим открытием, которое Ревзин шутливо назвал «настоящими античными катакомбами». Хотя манера создания виртуального прошлого внешне напоминает постмодернизм, намерения Филиппова на самом деле диаметрально противоположны постмодернистской релятивистской и иронической игре формами: он утверждает продуктивность классической формы как источника эстетической красоты актуальной для будущего. Его планы — это не стилизации классики, поскольку они не просто содержат отсылку к ней, а пытаются ее воплотить. Они включают в себя историческую эволюцию классических моделей (например, мотивов Пиранези, или петербургской архитектуры, или даже авангардного искусства) и позиционируют себя как естественное продолжение этих динамических традиций, что влечет отказ от модернистского понятия культурного разрыва, хотя в то же время предполагает заимствование модернистских форм.

Ил. 25. Архитектор Михаил Филиппов. «Римский дом». (фото Андреаса Шёнле)

Для Филиппова классические руины хранят неисчерпаемые художественные сокровища. Они синтезируют все темы, которые будет впоследствии развивать архитектура, так что ее эволюцию можно понять лишь в соотнесении с историей археологических открытий. Филиппов смотрит на руины через религиозную оптику. Осознание, что мы живем среди руин христианской цивилизации, включающей и классическое наследие, пронизывает все его работы, хотя он неохотно говорит о сакральном значении развалин, предпочитая рассуждать об их эстетическом воздействии. Помимо онтологического значения, у руин есть и художественная ценность. Они предлагают модели, которые можно использовать для обучения художников тому, как наделить рисунок материальной массой, пропорциями, равновесием и гармонией. Более того, руины обезоруживают модернистское стремление подчинить архитектуру внешним целям — строительным, технологическим и социальным функциям — и возвращают ей художественную самодостаточность. Как говорит в интервью сам Филиппов, в руине важна не столько ее структура, сколько художественные особенности, продуктивность той деконструкции, которую она осуществляет по отношению к классическим ордерам, что лучше всего заметно в живописи. Филиппов не стыдясь эстетизирует архитектуру. В конечном счете руины для него обладают социально-психологической ценностью, поскольку выражают стремление к истокам и архетипам и, таким образом, могут эмблематизировать социальную идентичность семьи или государства, — идея, которая позволяет бросить Филиппову упрек в том, что его проекты созвучны с империалистическими планами. Все вышесказанное делает для Филиппова руины очень продуктивной категорией. Он смело провозглашает руины архитектурой будущего, возникающей в качестве отклика на секуляризацию и в качестве альтернативы заполонившим все модернистским стереотипам. Надо ли говорить, что это возвращение к руинам не является стилизацией и не прибегает к реалистической имитации разрушения? В отличие от Уткина Филиппов в меньшей степени интересуется процессом разрушения и патиной времени. Руины для него служат мостом, перекинутым к классической архитектуре, и в то же время предлагают язык, позволяющий создавать не имеющие исторических прецедентов формы. Филиппов остается модернистом в том широком смысле слова, что хочет создать новаторский архитектурный язык и не стремится к историцистским или театральным повторениям прошлого, но черпает в античности вдохновение для создания построек, наделенных эстетической энергией и авторитетом.

Три рассмотренных здесь архитектора-художника подходят к руинам с совершенно различных позиций, наглядно реализуя их скрытый потенциал. Скабрезно-иронический минимализм Александра Бродского с его установкой на мастерство, материальность и пластичность и с его предпочтением саморазрушающихся инсталляций созвучен определенным трендам в современном западном искусстве. В этом отношении эстетика Бродского резко контрастирует с трагическим и идеологизированным мироощущением Уткина, которое приводит последнего к решительному отрицанию глобализма и модернизма и к возвращению в последних архитектурных проектах к аскетической, оголенной версии классического стиля. Филиппов занимает среднюю по отношению к этим крайностям позицию. Его ирония столь же недоверчивая, как у Уткина, и тоже вдохновленная христианством, но он обнаруживает в руинах не столько вневременную истину, сколько беспрецедентный запас художественных идей, способных вдохновить на создание новых форм. Все три архитектора, разумеется, чувствуют кризисное состояние современной культуры и испытывают отчаяние, наблюдая разрушение городской среды в Москве и нарастание тех же процессов в Петербурге. Наконец, последнее и, может быть, самое важное: все трое начинали свою деятельность в позднесоветское время, когда игра с идеей и реальностью руин предполагала большую долю внутренней свободы и смелости. И здесь мы видим превосходный пример реализации освобождающего, субверсивного потенциала руин уже в контексте развитых индустриальных стран.

Нужно, однако, заметить, что у Уткина и Филиппова обращение к руинам в конечном счете улучшает и легитимирует настоящее, и оба архитектора рискуют быть обвиненными в том, что, поступая таким образом, принимают участие в имперском государственном проекте. Работа Бродского, который сознательно остается в стороне от нового классического «большого стиля» и чье представление о руинах гораздо теснее связано с потрепанными предметами быта, выглядит существенно иначе.

Ил. 26. Петр Белый. «Опасная зона», 2006

Для контраста я закончу эту главу рассказом о работах молодого петербургского художника, дающих пример гораздо более радикальной антиутопической иконографии руин. Петр Белый, представитель поколения, взрослевшего во время перестройки, вырос в Ленинграде и учился в том числе и в Великобритании. Хотя Белый очень тесно связан с международной арт-сценой, он внедряет в свои произведения отсылки и к местным российским реалиям, относящимся к утопическим упованиям советского общества. Его минималистический стиль основан на бросовом материале, а тематика часто касается разрушения старых домов в российских городах. Так, его инсталляция «Библиотека Пиноккио» (2008) состоит из высоких деревянных стеллажей и таких же — деревянных — книг. Это аллегория бесполезного, ставшего герметичным знания, которое некогда внушало утопические надежды. При создании инсталляции художник использовал в качестве материала двухсотлетние балки из разрушенного дома. Его отношение к прошлому, таким образом, совершенно амбивалентно: критически дистанцируясь от истории, которая не создает ничего, кроме дистопической опустошенности, он тем не менее полагается на нее в каком-то смысле как на спасение, поскольку черпает из нее отвергнутый материал для своей работы.

Это беньяминовское мироощущение сочетается с другой неразрешенной амбивалентностью — между сознательной модернистской редукцией к способу выражения (в данном случае это материал, старая древесина) и аллегорическим значением (современная российская идентичность). В другой инсталляции, где обнаруживается похожий дисбаланс между формой и идеологией, — «Опасная зона» (2006) — представлены сделанные из гипсокартона макеты разрушенных многоквартирных домов (см. ил. 26). Как говорит в интервью сам художник, архитектурный макет предлагает зрителю взглянуть на будущее с оптимизмом, а разрушенный макет эту идею беспощадно переворачивает. Его представление о «мемориальном макетировании» свидетельствует об ощущении жизни в далеком будущем, за пределами времени, в мире, навсегда лишенном способности смотреть вперед, где остается только документировать ускользающее прошлое. Темпоральность этого прямого нападения на нашу трэшевую культуру сознательно размыта. Макеты как бы изображают дома, начатые десятилетия назад, но так и не законченные (что часто случалось и в советское, и в постсоветское время) и в таком виде украшающие пейзаж в больших городах и за их пределами. Макеты не несут никаких следов жизни на своих стенах, но зато кажутся словно бы подвергшимися артобстрелу во время военного конфликта, что заставляет вспомнить различные изображения войны, сделанные журналистами в Сараево, Багдаде, Грозном, Гори, Алеппо и т. д. Отдельные блоки и секции, однако, указывают скорее на медленное разрушение, при котором здания пребывают в состоянии неустойчивого равновесия: их края медленно оползают и крошатся. И наконец, в некоторых местах природа разрушения выглядит совершенно загадочной: им затронуты только несколько этажей здания, причем без всякой логики, в то время как соседние этажи остаются невредимыми — словно разрушение распространяется каким-то непредсказуемым, рационально не объяснимым способом, подрывающим те или иные утопические надежды на то, что можно как-то определить будущее. Такая множественная темпоральность (разнохарактерные разрушения) говорит, разумеется, о смерти больших нарративов в постисторическую эру.

Однако нельзя сказать, что этот макет мрачен, и только. Глядя на то, как Белый использует хрупкий гипсокартон, нельзя избавиться от впечатления некоторой художественной избыточности: зритель радуется самой возможности превратить катастрофическое прошлое в нечто эстетически жизнеутверждающее. Название «Опасная зона» заимствовано из знаков, которые в российских городах используются для предупреждения пешеходов об опасности, с которой они могут столкнуться, проходя по тротуару, — от сосулек до проломов в асфальте. Но в истолковании Белого эти ущербные макеты, стоящие на полу без всякой защиты, похоже, сами провоцируют публику на разрушительные действия. Зрители могут обойти вокруг инсталляции, выискивая различные проходы среди развалин, и рассмотреть хрупкую подпорку из тонкого картона, которая не дает конструкции упасть. Соблазн зайти внутрь инсталляции и послушать, как хрустит под ногами гипсокартон, оказывается непреодолимым. Вид на разрушение, похоже, создан для того, чтобы зритель мог ощутить компенсаторную фантазию человеческой власти, испытать мимолетное удовлетворение от того, что он может по своему желанию избавиться от этих конструкций, кажущихся мусором. И действительно, рабочие из музея современного искусства «Эрарта» в Петербурге, где хранится версия этой созданной в 2010 году инсталляции, не удержались от того, чтобы не помочь равнодушному к значимости художественного произведения времени. Инсталляция была разбита ими на куски, и ее пришлось полностью восстанавливать. «Опасная зона», другими словами, распределяет в определенном порядке силы искусства, чтобы вызвать у зрителя мысли о человеческой деструктивности и тесной связи руин с красотой, таким образом одновременно утверждая и отрицая значение эстетики и показывая, что работа Белого — куда более амбивалентный эстетический проект, чем классический «большой стиль», который господствует в современной московской архитектуре.