Глава 6

Руины Ленинграда времен блокады и эстетика борьбы за выживание

В начале сентября 1941 года Анна Петровна Остроумова-Лебедева, для которой город всегда был предметом первостепенного интереса, отправилась на площадь Декабристов (прежде Сенатскую площадь), чтобы посмотреть на меры, предпринимаемые для сохранения памятника Петру I (Медного всадника работы Фальконе) от немецких артобстрелов. Целая армия людей, включая множество добровольцев, поспешно перетаскивала с баржи мешки с песком и обкладывала ими монумент. Художница, которой в тот год исполнилось 70 лет, имела всесоюзную известность, и даже представители власти относились к ней с почтением. Глядя на самоотверженные усилия своих земляков-ленинградцев, она чувствовала, что не может просто стоять без дела. В другой ситуации Остроумова-Лебедева, всегда стремившаяся запечатлеть изменения во внешнем облике города, взялась бы за блокнот, но в тот момент, как она сама вспоминала впоследствии, «зарисовать побоялась — город на военном положении». Только вернувшись домой, она решилась набросать по памяти закрытый футляром памятник. Через два дня, когда она вернулась на площадь, чтобы проверить, насколько точным оказался рисунок, все уже изменилось.

То обстоятельство, что известная художница боялась быть застигнутой за рисованием спрятанного от врага памятника, очень много говорит о том, до какой степени государство стремилось контролировать репрезентацию города. Шпиономания стала повсеместной, и даже невоенные объекты — буквально все, что находилось в Ленинграде, — считались в той или иной степени «оборонными». Фотографы, получившие разрешение снимать на улицах, были вынуждены ограничиваться небольшим набором разрешенных тем: ущерб, нанесенный врагом гражданским объектам, неусыпная вахта пожарных и зенитчиков, спасательные работы и расчистка улиц, продолжающееся промышленное производство и т. д. В воспоминаниях о блокаде Д. С. Лихачев и его супруга замечали, что «шпиономания в городе достигла невероятных размеров». Художник А. Ф. Пахомов также вспоминал: «В работе над блокадной серией я делал очень мало набросков с натуры. Больше наблюдал и запоминал. Вначале не было разрешения на зарисовки, а когда разрешение и было получено, отважиться рисовать было не так-то просто. Население с таким недоверием и злобой набрасывалось на рисующего, видя в нем диверсанта и шпиона, что рисование превращалось в непрерывное объяснение».

Помимо явного контроля со стороны государства, сами художники и журналисты, следуя негласной договоренности, ограничивались сценами, способствовавшими поддержанию присутствия духа у населения. Виды бедствий и разрушений считались деморализующими и даже непатриотичными. Алесь Адамович и Даниил Гранин, составители «Блокадной книги», были поначалу удивлены и огорчены тем, что в фотоархивах ТАСС не находилось материалов, демонстрирующих подлинный ужас блокады, пока журналисты, работавшие во время войны, не объяснили им, что «в сорок втором — сорок третьем годах... [они считали] своим долгом показать, как, несмотря на блокаду, голод, холод, обстрелы, люди продолжают работать и выполнять свой долг». Соответственно, большая часть фотоархива ТАСС содержит изображения довольно здоровых и неунывающих рабочих, трудящихся на благо страны. В то время даже обычные уличные зеваки вызывали подозрение. А. И. Винокуров, школьный учитель географии, оставил в дневнике запись о том, как он однажды любовался открывающимся видом с Троицкого моста, пока подошедший красноармеец не приказал ему убираться. «Сделалось обидно, — писал он, — но пришлось подчиниться». Этому учителю приходилось сталкиваться с властями и раньше. В феврале 1942 года он неосмотрительно задумал расширить свою коллекцию видов различных регионов СССР, необходимых ему для проведения уроков, и опубликовал объявление о том, что разыскивает негативы фотографий, отснятых в отдаленных областях страны. Винокурова вызвали на трехчасовой допрос в НКВД, а когда отпустили, он сжег всю свою коллекцию фотографий, негативов и географических карт.

Все вышесказанное отнюдь не означает, что ленинградские власти не были заинтересованы в документировании происходившего в городе. Напротив, уже в сентябре 1941 года исполком Ленсовета начал собирать информацию из райсоветов о нанесенном бомбежками ущербе. К середине октября городские власти инициировали сбор сведений о памятниках архитектуры, которым угрожало разрушение. А 7 января 1942 года исполком Ленсовета приказал всем организациям, институтам и заводам ежемесячно представлять полный список разрушений и повреждений, вызванных военными обстоятельствами. Это было важно для того, чтобы облегчить планирование восстановления города, однако приказу подчинялись плохо, и властям приходилось оказывать давление на подведомственные организации, чтобы получить требуемую информацию. Впоследствии, после снятия блокады, городская чрезвычайная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников составила полный список поврежденных зданий и даже пересчитала деревья, погибшие в Летнем саду и на Елагином острове.

Во время блокады не работали фотоателье, и бригады художников посылались для зарисовки разрушений различных зданий. После бомбежки Эрмитажа в апреле 1942 года Б. И. Загурский, возглавлявший Управление по делам искусств исполкома Ленсовета, приказал художникам зарисовать музейные помещения, чтобы задокументировать нанесенный ущерб. Среди выполнявших это задание была Вера Милютина, художник-сценограф из Малого оперного театра. Следуя инструкциям Управления по делам искусств, она ежедневно ходила пешком от своего дома на Выборгской стороне до Эрмитажа — немалый подвиг для человека, крайне ослабленного голодом. Однако в своих мемуарах она пишет о том, как близко к сердцу приняла это важное задание. Разрушения, причиненные Эрмитажу, были удручающими:

Я же садилась в промороженном зале, где под разбитыми окнами лежали снежные сугробы, стояли баки. Их приволокли в залы вместе с колпаками-бомботушителями для ликвидации пожаров. Все это вряд ли пригодилось. Баки разорвало морозом, образовались катки, в которых отражалось дворцовое великолепие. Тут же — лопаты, пустые ведра, горы мерзлого песка и битого стекла... Золото огромных базисов колонн и золото барочных извивающихся подсвечников в белом инее, стекла выбиты, фанерки сорваны, видны Нева, Биржа и Ростральные колонны. <...> Плафоны осыпались, и идти приходилось, ступая по легкой пленочке — то была краска, упавшая с потолков. Пустые рамы и свисавшие с гвоздей веревки на стенах производили кладбищенское впечатление.

Однако, несмотря на эту мрачную атмосферу, Милютина замечала, что «на сцену выступило великолепие декоративного убранства дворца». Многие экспонаты были эвакуированы, и сочетание пустых залов и руин особенно подчеркивало красоту дворца. Более того, приказ зарисовать разрушения помог художнице прийти в себя после целых месяцев эмоциональной отстраненности и опустошенности. Она вспоминала, что, глядя на руины, «как-то впервые ощутила такую боль, как будто бы ранили ребенка, и я сама удивилась: такие эмоции у нас тогда не были в обиходе». Способность испытывать жалость по отношению к разоренному дворцу показывала, что начался процесс психологического возрождения — он выразился в оживлении чувств и способности воспринимать происходящее вокруг.

Власти желали использовать развалины и в целях пропаганды. В 1943 году, например, издательство Министерства обороны выпустило фотоальбом под названием «Город-воин», адресованный непосредственно солдатам, где, в частности, было три фотографии разбомбленных ленинградских зданий, а также призыв отомстить за разрушения и жертвы. Изображения руин в этом альбоме сопровождались фотографиями погибших. На одной из них запечатлена гора трупов, что как бы предполагало метафорическое соотнесение разрушенных домов и нагромождение тел. Однако в условиях военного времени распространение таких визуальных материалов было редкостью, и совершенно ясно, что публикация предназначалась войскам для повышения их решимости, а не для запертого в городе гражданского населения.

Самым непосредственным и самым ценным из документальных свидетельств о состоянии города была работа операторов — сотрудников Ленинградской студии кинохроники. Хотя «Ленфильм» эвакуировали и производство художественных фильмов прекратилось, Студия кинохроники так или иначе продолжала работать в течение всей блокады. По свидетельству А. Л. Богорова, когда условия жизни стали совсем плохи, некоторые из документалистов уже не могли преодолевать большие расстояния, чтобы добираться до Студии за инструкциями. Более того, с прекращением подачи воды и электричества уже было невозможно обрабатывать пленку. Поэтому документалисты — В. Страдин, К. Станкевич, А. Погорелый, Е. Учитель, С. Фомин, сам Богоров и др. — продолжали фиксировать повседневную жизнь в городе поодиночке, даже не зная, живы ли их товарищи-операторы. «Мы, ленинградские хроникеры, — писал Богоров, — отлично понимали, что наш долг — запечатлеть на пленке борьбу и героизм ленинградцев, и, пока были силы, ни на один день не прекращали съемок». Они пользовались санками, чтобы перемещать по городу тяжелое оборудование. День за днем Богоров повсюду таскал с собой кинокамеру, даже когда отправлялся за водой.

Решение Ленсовета выпустить документальный фильм о блокаде дало импульс для воссоздания Студии. На первых порах планировалось использовать для этого фильма материалы, отснятые сотрудниками в первую блокадную зиму. Для написания сценария привлекли Всеволода Вишневского, известного писателя и незаурядного оратора, выступавшего с горячими речами во время блокады. Судя по его дневникам, он впервые встретился с сотрудниками киностудии 20 марта 1942 года. А 25 марта он записал, что Ленсовет одобрил производство фильма; писатель уже отсмотрел 3500 метров пленки, включая «довоенный Ленинград, отдельные куски боев, огнеметы, бомбежки, пожары. Особенно сильны эпизоды блокады — застывший город и т. д.» Писатель был явно потрясен увиденным и пришел к убеждению, что «фильм будет сильный», несмотря на сжатые сроки — всего пять недель. Размышляя о готовящемся фильме, Вишневский акцентировал «рассказ о героизме Ленинграда, стойкости ленинградцев». Он собирался связать события «в политическо-эмоциональные узлы» и представить их «в мировом плане». Этот фильм, по его замыслу, должен был бросить вызов Великобритании и Соединенным Штатам, показав союзникам, как надо сражаться. В нескольких последующих записях Вишневский раскрывает свою концепцию фильма. Он задумал ударное начало, со сценами сопротивления врагу, а также некий, пока не уточненный, драматический финал. Кроме того, ему хотелось включить кадры, показывающие слабость врага. Воображение писателя работало по преимуществу мелодраматически, он намеревался запечатлеть беспрестанную борьбу между непримиримыми противниками, которая в конечном итоге приведет к победе добра над злом. Вишневскому хотелось поместить войну в исторический контекст, чтобы придать изображаемому эпический размах и передать чувственное восприятие истории — ее внешний вид, ее шум, а также дать возможность зрителю представить ее запахи и вкусы. Делая записи в дневнике, он высоко оценивал блокадные кадры, смотревшиеся «трагедийно», и, по-видимому, не сомневался в том, что в фильм должны быть включены эпизоды, показывающие страдания людей и разруху в осажденном городе. В первоначальных заметках о будущем сценарии он писал о том, что «надо дать смело и голод, и замерзших, и раненых». «Да, это фильм о великом Ленинграде — образ осажденного города получился сильнее всего», — заключал Вишневский.

Идея сделать акцент на героическом подвиге гражданского населения Ленинграда вряд ли могла найти поддержку в Москве. Там с самого начала к фильму отнеслись с пристальным вниманием. Вишневскому удалось отклонить «предложение» выслать сырой материал в Москву и монтировать фильм уже там. Он указывал, что режиссеры, не знающие жизни блокадного города, не смогут создать правдивый документ. Предварительный вариант фильма показали ленинградским властям 4 апреля. Просмотр прошел успешно, было сделано только несколько поправок. Однако в течение следующих двух недель Вишневскому пришлось создать не менее шести вариантов сценария в ответ на горячие споры о его содержании: «Вишневский то „со скрипом“ соглашался на предложенные поправки и купюры, то вновь возвращал убранные куски, улучшал и до хрипоты отстаивал их», — рассказывала его жена. 12 апреля создатели фильма явились в Смольный, чтобы отчитаться о своей работе перед руководством города. Вишневский не записал в дневнике, что именно произошло тем вечером, но, судя по тому, что он продолжал работать над фильмом и в последующие дни, картина не была отвергнута совсем. Ефим Учитель, один из операторов, вспоминал, что члены руководства просили об «изменениях» и что А. А. Жданов предложил режиссеру Роману Кармену, который «по совпадению» прибыл из Москвы в тот самый день, помочь ленинградским коллегам. Все это, разумеется, было спланировано заранее, и в результате фильм попал под контроль центра. Чтобы подсластить пилюлю, Кармен привез с собой целый грузовик съестных припасов для работников Студии, что, вероятно, спасло многим из них жизнь. Кармен сыграл решающую роль в съемках недавно законченного документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», после чего сделался любимым кинодокументалистом Сталина.

Следующее, гораздо более критическое обсуждение фильма с властями города состоялось 17 апреля. В этот день Жданов посетовал на то, что в фильме «показан митинг, посвященный началу войны. Оратор из кожи вон лезет, а публика никак не реагирует. Нехорошо это, как будто не про нее писано, а оратор разрывается. Неправильно». (В окончательный вариант фильма был введен кадр с аплодисментами.) Протокол этого заседания показывает явное недовольство начальства картиной. В частности, партийные руководители высказывались против постоянного показа трупов, против сцены, где показан застывший трамвай, — это могло свидетельствовать о неблагополучии в городе. Они указывали на то, что в первую очередь следует показать не прекращающееся в городе промышленное производство, действия ПВО, труд женщин, отмечали, что в фильме почти не отражена работа городских властей и партийных организаций, что нужно увеличить число правильно поданных батальных сцен. Не понравилось властям и то, что был показан памятник Петру I (Медный всадник), а не Ленину. Быстрый монтаж отдельных сцен был назван «американщиной в самом худшем виде»: этот монтаж мог бросить тень иронии на некоторые сопоставленные кадры. Не понравилась и «заунывная» — а не бодрая и оптимистическая — музыка. Однако больше всего власть была задета трактовкой разрушений: создавалось впечатление, что «все рухнуло». Вишневский на этом заседании принял решение покинуть съемочную группу. «Работу по фильму продолжать отказался — на уступки и компромиссы не пойду», — кратко записал он 17 апреля в дневнике. Кармен, вспоминая о съемках фильма, умолчал о ссоре с Вишневским. Более того, он писал, что в рабочем коллективе «не возникло ни одного серьезного спора, ни разу не повеяло холодком несогласия». Ни слова не сказав об уходе Вишневского, Кармен, однако, признавал, что именно последнему принадлежал изначальный, отвергнутый властями сценарий. У Кармена Вишневский представлен горячим, упрямым, обидчивым и наивным — похоже, в этой зарисовке характера содержится скрытое обвинение писателя в излишне острой реакции на оставшийся неупомянутым спор с властями. При описании встречи в Смольном, во время которой он и был назначен в съемочную группу, Кармен, напротив, подчеркивает, что «много интересных мыслей было высказано по поводу будущего фильма». Хотя Кармен с похвалой отзывался о героической работе ленинградских операторов и, похоже, питал к ним только дружеские чувства, он не стал защищать их изначальные планы и обошел то обстоятельство, что его «прислали» из Москвы, чтобы возглавить эту работу. В конце концов он добился того, что материалы отправили самолетом в столицу (под прикрытием целой эскадрильи истребителей). Там фильму предстояло пройти озвучивание, а затем копирование: то есть работа над ним полностью выходила из-под контроля ленинградцев.

Покинув съемочную группу, Вишневский написал седьмую версию сценария — собственный идеальный, как ему казалось, вариант. Этот текст увидел свет только во время хрущевской «оттепели», в 1958 году. По замыслу Вишневского фильм должен был начинаться выразительным прологом: сначала давался вид покрытого снегом блокадного города, с трупами на улицах и горящими зданиями, а затем его сменяли кадры живого довоенного Ленинграда, а голос за кадром напоминал зрителям о роли города в истории. Вариант Кармена, напротив, начинается с идеологически более выдержанного и менее мелодраматического кадра — статуи Ленина, затем следуют виды довоенного города.

Вишневский планировал включить в фильм кадры пожара: «...горящий дом, языки пламени и клубы дыма поднимаются к небу». Такое описание вполне может относиться к пожару Бадаевских складов 8 сентября 1941 года. Эти склады были хранилищем большей части городских продовольственных запасов. Важность их разрушения, возможно, преувеличена, но то обстоятельство, что запасы продовольствия оказались сосредоточены в одном месте, показывает беспечность городского руководства. Во время войны и после нее любые намеки на пожар Бадаевских складов пресекались цензурой. Но, судя по дневникам и работам художников, о которых пойдет речь далее, эта катастрофа произвела большое впечатление не только своими последствиями для снабжения города, но и ошеломляющим зрелищем ярких языков пламени и густых клубов дыма от горевших сахара, муки и маргарина. Отснятые материалы находились в руках съемочной группы, поскольку Богоров, узнав о пожаре, поспешил на место и всю ночь снимал происходящее. Вишневский, по-видимому, хотел включить эти материалы в фильм, что соответствовало бы двум его установкам — мелодраматизму и желанию передать «чувственное» ощущение блокады. Писатель не мог удержаться от того, чтобы не обратиться к городу: «Ленинград, родной и любимый, ты никогда не был так прекрасен, необычен, велик, как в годину битвы с полчищами Гитлера». Более осторожный Кармен изъял кадры Бадаевского пожара из фильма.

Чтобы показать, как из блокадного города постепенно уходила жизнь, Вишневский использовал эффекты, которые потом назовут rallentando (замедление) и decrescendo (постепенное уменьшение интенсивности). Предполагалось использовать прием замедления последовательности кадров при монтаже, а также постепенно показывать все более пустынные улицы, покрытые все бóльшим количеством снега, все увеличивающееся число разрушений, удлинение очередей за хлебом. Громкость звука должна была постепенно снижаться до pianissimo. В финале трагедия города достигала кульминации — это статические кадры, запечатлевшие пустые морозные улицы и умирающих людей, а затем резко начинала звучать тема стойкости — показ продолжающегося производства танков на заводах и разборки деревянных домов на дрова. Кармен поступил иначе. Он не стал полностью убирать изображения смертей и руин — в фильме есть кадры и с трупами в снегу, и с замороженными пустыми улицами, и с добыванием воды из поврежденной трубы на Невском проспекте, и с пожаром Гостиного Двора. Однако он отказался от предложенного Вишневским мелодраматического монтажа и ввел в фильм более бодрые эпизоды продолжающейся в городе деятельности: пишущий музыку композитор, занимающиеся в Публичной библиотеке читатели, ежедневный труд на заводах.

В работе над финалом и Вишневский, и Кармен столкнулись с определенными трудностями: ведь к весне 1942 года блокада не была еще даже прорвана (а до полного освобождения оставалось почти два года). Оба автора решили завершить фильм сценами очистки улиц и восстановления, а также приготовлениями к новому этапу борьбы. Вишневский планировал использовать для создания особого настроения героическую музыку, на фоне которой войска направлялись бы на фронт, а появлявшийся в кадре текст уверенно объявлял бы о скором полном изгнании гитлеровцев с советской земли. Текст был взят из речи Сталина, но в сценарии об этом прямо не говорилось. Вишневский собирался закончить фильм эпилогом: зрители получили бы возможность заглянуть в будущее — увидеть «чудесные летние пейзажи Ленинграда». Иначе говоря, Вишневский увязывал испытания, через которые прошел город, со сменой времен года: фильм начинался и кончался картинами лета, и таким образом блокада ограничивалась определенным самой природой временным промежутком. Кармен также завершил фильм демонстрацией военной силы, включив кадры проезжающих мимо Эрмитажа танков, а затем показал панораму города с наложенной на нее статуей Ленина — продуманная отсылка к началу, предполагающая полное торжество советской власти. Далее следует цитата из Ленина и то же самое сталинское предсказание скорой победы, но на этот раз подписанное именем вождя, — так завершается фильм.

Кармен делает акцент не столько на коллективной идентичности Ленинграда и трагедии города, сколько на героическом поведении отдельных людей, на верности ленинградцев своей стране, на общих оборонительных усилиях регулярной армии и партизан и, самое главное, на роли партийных и советских руководителей, в особенности самого вождя, товарища Сталина. Если Вишневскому удалось избежать любых упоминаний Верховного главнокомандующего, хотя он собирался показать кадры, демонстрирующие успешную работу городских властей, то Кармен включил в фильм длинный эпизод со Сталиным, произносящим речь, которую передавали по радио 10 ноября 1941 года. В целом фильм Кармена был больше сосредоточен на общих усилиях народа во время войны, чем непосредственно на обороне Ленинграда. Он приложил много сил, чтобы показать полную готовность города к отражению нападения немцев и то, что ленинградцы действовали скоординированно и с полной отдачей уже при первых бомбежках. Тяжелые виды страданий жителей города уравновешиваются длинными эпизодами, снятыми на Дороге жизни, проложенной по льду Ладожского озера (по ней подвозили в город припасы), а затем камера надолго задерживается на кажущихся даже избыточными горах продовольствия, доставленных благодаря этому в город, и на выросших в результате рационах.

Строго соблюдая эстетические принципы социалистического реализма, Кармен и Учитель выискивали «настоящих людей», чтобы показать народу на примерах этих героических фигур, что такое стойкость. В финале они окончательно жертвуют правдой в пользу мифа. Два человека, выбранные в качестве образцов для подражания, композитор Дмитрий Шостакович и директор Эрмитажа Иосиф Орбели, к тому моменту, когда Учитель якобы снимал их упорно продолжающими заниматься своим делом в осажденном городе, были уже эвакуированы. Сталин слишком высоко ценил Шостаковича, чтобы оставить его в Ленинграде, и потому композитора вывезли 2 октября 1941 года. Однако прежде его попросили попозировать перед камерой в роли бойца бригады противовоздушной обороны, дежурящего на крыше Консерватории для тушения зажигательных бомб. (Работа Шостаковича в роли пожарного продолжалась меньше 10 минут — ровно столько, сколько было нужно для того, чтобы провести фотосъемки.) Кармен, охотно мифологизировавший историю, также утверждал, что композитор провел всю войну в Ленинграде, сочинил там Седьмую симфонию и ежедневно дежурил на крыше, готовый тушить зажигательные бомбы. Что касается Орбели, то он покинул Ленинград 31 марта 1942 года и не возвращался в здание Эрмитажа до февраля 1944 года, поэтому операторы не могли заснять его там в апреле 1942 года. Учитель бесцеремонно обходился с хронологией (хотя возможно и то, что с течением времени его воспоминания о событиях тех лет спутались) и приписывал Кармену и себе съемки, сделанные до начала работы Кармена в составе съемочной группы. Надо добавить, что Кармен тоже активно искажал историческую правду. Некоторые его документальные фильмы, включая «Разгром немецких войск под Москвой», основывались на массовых постановочных сценах исторических событий, которые ему в действительности не удалось заснять. С этой целью привлекались целые дивизии. Знаменитые кадры с соединением двух советских армий под Сталинградом, которое предвещало поражение германских войск, были полностью постановочными. «Готовый „взять штурмом небеса“ для того, чтобы построить новый мир», пишут авторы иллюстрированного исследования его фильмов, Кармен «сумел убедить самого себя в том, что действительность — это плохо рассказанная история и что он должен придать ей форму для того, чтобы сделать ее правдивее и справедливее». Поэтому нет ничего удивительного в том, что «Ленинград в борьбе» и позднейшие рассказы о создании этого фильма также приукрашивали реальность в тех местах, которые автор считал кинематографически несценичными.

Городские власти требовали сдержанности и дозированности при изображении разрушений. Чтобы повысить преданность жителей своему городу и его руководству, власти старались культивировать локальную идентичность и тем самым продвигать представление об исключительности Ленинграда, основанной на его сложной дореволюционной мифологии. М. Тихомирова вспоминала, как она в числе других музейных работников была отправлена на Ленинградский фронт читать лекции о красоте и славе города. Солдаты слушали ее в полном боевом обмундировании непосредственно перед тем, как идти в бой. Городские власти, несомненно, предвидели возможность выплесков народного недовольства из‐за недостатка еды и явно не лучшего управления городом. Создание «мифа о блокаде, который прославляет самопожертвование обычных ленинградцев и рассказывает их личные истории» придавало смысл жизни частных людей и обосновывало легитимность городского правительства. «Раны» города помогали развивать чувство принадлежности к нему и побуждали граждан вести себя, как и положено «настоящим ленинградцам». Как замечал главный архитектор города Николай Баранов, «израненный город с каждым блокадным днем становился все родней». Более того, акцент на разрушениях, причиняемых бомбежками и артобстрелами, отвлекал внимание населения от разрушительного действия голода, что было также на руку начальству. В марте 1942 года гражданское население призвали на работу для тотальной очистки улиц — уборки снега, мусора и накопившихся за зиму замерзших нечистот. В официальных средствах массовой информации эта работа освещалась как следствие патриотического подъема всего населения. «Ленинградская правда» печатала заметки об участвовавших в ней детях-добровольцах, а Вера Инбер — один из официально признанных поэтов блокады — писала в дневнике: «Волнует, когда на набережной или на мосту вдруг видишь кусок уже чистого тротуара. Он кажется прекрасным, как поляна, покрытая цветами». Приведенный в божеский вид город навевал пасторальные образы, словно бы, несмотря на все разрушения, он стал вдруг locus amoenus.

Все это приводило к тому, что власти разрешали показывать руины, в особенности если попутно демонстрировались спасательные работы или очистка улиц. Художник Н. И. Дормидонтов, например, запечатлел несколько таких сцен, в том числе на рисунке «Зарево над Ленинградом» (1941), где показаны спасательные работы у сильно разрушенного дома. Сходный сюжет видим в его «Очистке города», где изображается уборка снега весной 1942 года на фоне совершенно выпотрошенного дома. Руины в изображении Дормидонтова чрезвычайно выразительны: нарисованные с большим драматическим талантом, в «Зареве над Ленинградом» руины возвышаются над небесной линией Ленинграда. Художник, о котором говорили, что он рисует только то, что действительно видел собственными глазами, по-видимому, смотрит с предпоследнего этажа, словно он рискнул забраться на это сильно поврежденное здание. С этой высокой точки открывается панорама Ленинграда, над которым вздымаются облака. Фрагменты руин обрамляют картину снизу и с боков. Слева высятся остатки стен венчавшей угол дома круглой башни. Работающие там спасатели, проявляя акробатическую ловкость, с риском для жизни ведут поиски людей в развалинах. Дормидонтов осторожно балансирует, уделяя внимание двум предметам изображения: спасательной операции, с одной стороны, и руинам, городским крышам и выразительной картине неба — с другой. Здесь наиболее важно то, что, рисуя панораму Ленинграда, Дормидонтов внушает зрителю чувство силы и способности контролировать ситуацию, и это позволяет ему приглушить ощущение уязвимости, возникающее оттого, что город открыт вражеским налетам. Изображая мужественный ответ ленинградцев на творящиеся кругом разрушения, работы этого художника красноречиво взывают к силе духа горожан. Конечным предметом изображения для Дормидонтова была «жизнь, не замирающая даже в морозы и среди развалин». Но художники находили и другие, более эстетические и менее идеологические способы изображения городских развалин. Разрушение домов часто открывало обычно скрытые за стенами детали домашнего быта: так, детские качели, повисшие над пропастью обрушившегося пола, стали общим местом в поэзии и в изобразительном искусстве. График Алексей Пахомов писал: «Но, видя только что разрушенные дома, я часто поражался причудливости этих разрушений. Еще недавно нормальный дом вдруг оказывался распоротым бомбой, и мы видели все его внутренности, видели щемящие душу признаки человеческого уюта: висящую, каким-то чудом уцелевшую картину или коврик над кроватью на высоте третьего этажа, когда сама кровать и, возможно, спавший на ней человек рухнули вниз и лежат в этой груде кирпича, мусора, лома и искореженных железных балок». Пахомов запечатлел подобные трогательные сочетания символов нормального довоенного быта в окружении оставшегося после взрыва мусора на рисунке «После налета» (1942) из цикла «Ленинградская летопись», где дается вид изнутри разрушенной квартиры.

Ил. 12. Павел Шиллинговский. Из цикла «Осажденный город», 1941

Ил. 13. Павел Шиллинговский. Из цикла «Осажденный город», 1941

Незадолго до смерти Павел Шиллинговский сделал серию из семи «импровизаций» на тему блокады, в которых противопоставляются стилизованные зарисовки бомбежек и безукоризненно сохранившиеся неоклассические здания. Не все исторические постройки, запечатленные в цикле «Осажденный город», изображены невредимыми: на одной из гравюр явственно видны падающая колонна и антаблемент, а также искривленные силуэты обгоревших деревьев (см. ил. 12). Но все же неоклассический дворец, расположенный в центре композиции, сохраняется полностью, как строгое свидетельство неизменности красоты и прочности цивилизации. На другой гравюре из той же серии (см. ил. 13) изображена улица, почти полностью заваленная обломками разрушенных по соседству домов и направляющая взгляд зрителя к шпилю церкви и стилизованному куполу Исаакиевского собора. Игра между готическим шпилем и ренессансной ротондой Исаакия, похоже, указывает на то, что церковная архитектура выживает вне зависимости от стилистики или конфессиональной принадлежности. В любом случае она предлагает положительную альтернативу картине полнейшей разрухи, занимающей весь передний план, — зрелищу тем более жуткому оттого, что являет собой резкий контраст черного и белого.

Творческая манера Михаила Павловича Бобышова, как и Шиллинговского, испытала влияние художников «Мира искусства». Он писал большие акварели с изображениями разрушенных домов, погруженных в тонкие оттенки серого и голубого. Известный в первую очередь как театральный художник, Бобышов трактовал разрушения как декорации. Руины у него образуют один из планов сложноструктурированного пространства, состоящего из последовательности уходящих вдаль панно. В них варьируются оттенки доминирующего тона, оживленные несколькими вспышками контрастного цвета, который придает картине явную привлекательность и навевает покой. Люди, осторожно бродящие внутри этого пространства, кажутся статистами в театральном спектакле, который должен вот-вот начаться.

Татьяна Николаевна Глебова, художница из круга Павла Филонова, создала серию акварелей «Ужасы войны для мирного населения». На них изображены ленинградцы, находящиеся либо в бомбоубежищах, либо на улицах, в то время как их дома горят или подвергаются бомбежкам. В работе «Горят квартиры» мать прижимает к себе младенца таким образом, что картина слегка напоминает иконы с изображением Богородицы и Христа. Члены семьи сидят на мебели, которую удалось спасти от огня. Вокруг разбросаны старые вещи: небольшая статуэтка, старинные часы, швейная машинка, один из стульев гарнитура. Через окно горящего дома можно различить каркас кровати, другие остатки прежней домашней жизни. При всем трагизме ситуации воздействие на зрителя смягчено теплотой и светом, исходящими от картины, а также наивной манерой, в которой она написана. Глубокие красные и оранжевые оттенки, контрастирующие с синими, розовато-лиловыми и пурпурными, придают картине несомненное очарование. В ситуации тонущего в полутьме города эти работы создают потрясающий эффект. Их цветовая насыщенность и тонкость служат не приукрашиванию действительности, а скорее смотрятся как яростный протест против разрушения столь богатого и чудесного мира. В картинах Глебовой нет моральной двойственности: семьи кажутся дружными и едиными, социальные связи сохраняются. Эти работы часто основываются на контрасте между динамичным злом разрушения (интенсивным огнем, концентрированным насилием, о котором свидетельствуют полуразрушенные дома) и почти медитативным, хотя и беспомощным бездействием, которому вынужденно предаются попавшие в беду люди. Кажется даже, что эти картины воскрешают мотив отдохновения среди руин, известный по полотнам Клода Лоррена, но только теперь развалины модерной войны замещают поросшие растительностью классические руины пасторального пейзажа кисти великого француза. Однако, как и у Лоррена, у Глебовой время останавливается, доминирует тема отдыха, словно художница решила запечатлеть мгновение ухода в себя вдруг осознавшего быстротечность мироздания человека.

Архитектор и фотограф Борис Александрович Смирнов оставил совершенно уникальные визуальные свидетельства о блокаде. Во время войны он служил в лаборатории, занимавшейся маскировкой Балтийского флота, где разработал ряд успешных приемов сокрытия военных объектов. Занимая такое служебное положение, он имел право носить с собой фотоаппарат и снимать все что угодно. Еще до войны, после того как он лишился должности архитектора (его подвергли критике за постройку слишком конструктивистского кинотеатра в Бежицах), Смирнов увлекся фотографией и снял шокирующую и тревожную серию снимков обиженной, изуродованной и приколоченной к дереву куклы. Сделанные им фотографии осажденного Ленинграда восходят к теме странностей и несоответствий Добужинского, но если художник был зачарован волшебным богатством урбанистических форм, то Смирнов скорее передавал трагическое чувство абсурда. Городское пространство на его фотографиях сведено к рудиментарным формам, и даже они оказываются сведены на нет разрушениями. Этот редукционизм в изображении действительности достигается странным отсутствием людей, не говоря уже о каких-либо других формах жизни. Однако задачей, которую решает Смирнов, является не извлечение некой сущности пространства, как у конструктивистов, а скорее выявление пустот и пробелов. Фото разрушенного здания (см. ил. 14), по сторонам неработающего уличного фонаря откровенно эстетизирует дисфункциональное городское пространство. То, что раньше представляло собой городскую площадь, теперь потеряло всякое значение. Угол дома обрушился, различие между частным и общественным пространством стерлось, и площадь уже не выполняет никаких утилитарных задач. На занесенных снегом улицах не видно человеческих следов. И если бы фонарь работал, то ему было бы нечего освещать. С другой стороны, в этом изображении есть симметрия. Угол зрения тщательно выверен: сохранившиеся части дома (две боковых стены и оставшиеся на них следы разрушений) по обе стороны от фонаря перекликаются друг с другом. При всей своей нелепости в этом безлюдном месте фонарь сочленяет и объединяет картину в целом. Однако такое эстетическое восстановление никоим образом не делает зрелище сохранившихся предметов менее печальным; оно просто говорит о присутствии внимательного наблюдателя этих красноречивых сцен и видов, способного понять сложный смысл, заключенный в пространстве, и пережить амбивалентные эмоции, им порождаемые.

Ил. 14. Борис Смирнов. «Без названия», 1942–1944

Смирнов придавал особое значение случайным предметам, заполнявшим городское пространство, как мусор. Так, он снял брошенные дрожки на фоне разрушенного дворца, и эта фотография, похоже, рассказывает более сложную историю, чем может показаться на первый взгляд. Поначалу зритель решает, что речь идет о прошлой, дореволюционной России. И дворец, и дрожки принадлежат к ушедшей эпохе и смотрятся до абсурдности анахронично в эпоху тяжелой машинерии, задействованной во Второй мировой войне. Однако снимок подчеркивает еще и различия в том, как поддаются разложению различные материалы. Распоротый бомбой, совершенно распотрошенный дворец кричит об ужасе агрессии. Брошенные дрожки, напротив, сравнительно неплохо сохранились, и это тем более странно, если учесть, что такие гужевые повозки давно перестали использоваться. Получается, что фотография исследует темпоральность материалов, их соотносительную способность противостоять и человеку, и времени, причем акцентируются обратные желаемым, парадоксальные результаты людских злодеяний. Все это усложняет казавшийся простым смысл — что прошло, то прошло. Вместо этого на первый план выходит бессмысленное выживание совершенно потерявшегося во времени предмета. Здесь мы снова видим, как военная сцена становится поводом для исследования удивительных пространственных сопоставлений и зондирования гетерогенного времени.

Из всех сделанных Смирновым серий фотографий наиболее поразительна та, на которой запечатлены кровати. На всех снимках мы видим металлические каркасы кроватей, брошенные на улицах, пустырях и даже судах, стоящих на Неве. Хотя некоторые из них изогнуты и поломаны, у всех сохраняются некоторые детали декора, которые выглядят совершенно неуместными в окружении развалин. Эти кровати привлекают к себе внимание еще и потому, что обычно выделяются цветом: они либо сверкают белизной на черном фоне, либо контрастно чернеют на заснеженных улицах. В восприятии этих работ, как и в предыдущем случае, можно выделить несколько уровней. Во-первых, каждая кровать словно бы кричит о произошедшем, побуждая зрителя задуматься о трагических обстоятельствах, из‐за которых кто-то решил выбросить ее на улицу. Если вспомнить, насколько изнурены были блокадники, становится просто непонятно, зачем надо было вытаскивать кровать из дома, даже если ее хозяин скончался. (В действительности многие замерзшие трупы, не говоря уже о кроватях, оставались в домах, потому что живым не хватало сил довезти их до кладбища, кроме того, домочадцы хотели сохранить за собой право пользоваться продовольственными карточками покойного.) Кровати, таким образом, выступают в качестве абсурдной вещественной метафоры смерти, в качестве знака случайности гибели и людей, и вещей. Они одновременно свидетельствуют и о смерти своих хозяев, и о ненужности некоторых вещей в условиях, когда жизнь свелась к непрерывной борьбе за выживание. Кровати, с их завитушками, с их жалкой претензией на изящество, настолько не соответствовали атмосфере блокадной катастрофы, что казались жестокой насмешкой над прежде пользовавшимися ими людьми (см. ил. 15). Поэтому, выбрасывая их на улицу, люди могли дать волю озлобленности или негодованию по отношению к пошлой эстетике, до войны казавшейся чем-то само собой разумеющимся, признаком комфорта. В такой интерпретации кровати кажутся эмблемой невозвратимого уютного довоенного быта с его материальным достатком, память о котором не покидала попавших в окружение горожан. В то же время в своем сегодняшнем состоянии, обветшалые и брошенные на обочинах кровати вызывают даже сочувствие, поскольку без сожаления выброшены своими хозяевами. В каком-то смысле эти кровати были изнасилованы — они стали невинными жертвами истории. Кровать, как бы безуспешно пытающаяся взобраться наверх по снежному сугробу, символизирует тщетность человеческих усилий противостоять катастрофе (см. ил. 16). Одним словом, эти изгнанники при всей своей нелепости побуждают зрителей мысленно восстановить произошедшее с ними, заполнить пробелы загадочных биографий этих кроватей.

Ил. 15. Борис Смирнов. «Без названия», 1942–1944

Ил. 16. Борис Смирнов. «Без названия», 1942–1944

Амбивалентные чувства, пробуждаемые такими металлическими скелетами, становятся еще тревожнее, если зритель пытается подумать над возникающим у него впечатлением, что все эти печальные сцены, должно быть, были специально поставлены. Однако нужно напомнить, что сам фотограф находился на грани смерти от недоедания и вряд ли смог бы таскать по улицам кровать, используя ее в качестве реквизита. (Заметим также, что в серии нет двух одинаковых кроватей.) Соображения композиции, безусловно, наиболее важны в расположении этих найденных объектов. На первой из приведенных фотографий металлические завитки на спинке кровати повторяют форму уличного фонаря и оживляют вид, кажущийся без них совершенно выморочным. На втором снимке низкая точка съемки подчеркивает строгость ленинградской архитектуры, что еще и усиливается отсутствием точки схождения линий перспективы. Чувство подавленности и сжатости — результат парадоксального сочетания мощных диагональных линий, которые в то же время не создают впечатления ни глубины, ни движения. Здесь мы снова видим, как конструктивистский смысл фотографии в конечном итоге усиливает ее аллегоричность, словно подрывая идеологическое осуждение эстетической созерцательности. Смирнов в дальнейшем последовал за советской армией в Германию и снял там несколько серий шокирующих снимков разрушенных немецких городов, в особенности сосредотачиваясь на бессмысленных (в контексте тотального разрушения) надписях. Как указывает Глеб Ершов, в целом для творчества Смирнова характерен дистанцированный, латеральный взгляд на войну. Ни один из привычных образов войны — бомбежки, битвы, окопы, военная техника, человеческие жертвы — его не интересовал. Вместо этого фотограф показывал страдание немых вещей, выразительность пространства, стремление пейзажа засвидетельствовать то, что с ним сделали, и, наконец, сведение материи к абсурдному знаку самой себя.

Многие изображения руин экспонировались на проходивших в блокадном городе выставках, однако на них никогда не появлялись картины и рисунки Бобышова и Глебовой, не говоря уже о фотографиях Смирнова. Весной 1943 года один из посетителей (имя неизвестно) выставки оставил отзыв о том, что виды обломков и разрушений произвели на него (или на нее) сильное впечатление: любимый город претерпел такие же ничем не оправданные страдания, что и люди. И действительно, руины часто воспринимали как метафору телесных увечий, и к ней прибегали в тех случаях, когда показ изуродованных человеческих тел был бы слишком ужасен. Верно и обратное: при описании развалин очень часто пользовались телесными образами. Так, главный архивист Академии наук Георгий Князев замечал: «Жутко смотреть, как на разбитый череп, на верх здания лавалевского дома Центрархива. И дома имеют свою физиономию!» Поэтесса Елена Рывина сравнивала город с раненым героем, которым нельзя не восхищаться. Выражение «раны города» постоянно повторялось. Размышляя об акварелях с изображением Эрмитажа, выполненных В. Н. Кучумовым, посетитель выставки писал: «Ран Эрмитажа мы тоже не забудем, как нельзя простить ран, нанесенных врагом близким и дорогим существам». Подобные аналогии укреплялись и тем, что людям часто приходилось видеть среди развалин разорванные бомбами человеческие тела.

Однако вопрос о том, можно ли изображать руины, все-таки был непростым. Остроумова-Лебедева, например, отказывалась рисовать город в развалинах и продолжала обращаться к довоенному Ленинграду, так же как в 1920‐х годах возвращалась памятью к облику дореволюционного города, несмотря на шрамы, оставленные Гражданской войной. К тому же типу поведения относится и дневник, который вел известный ленинградский архитектор Лев Ильин (он был главным архитектором города с 1925 по 1940 год). Он назвал свой дневник «Прогулки по Ленинграду в 1941–1942 годах» и включал в него зарисовки уличных сцен с участием выдающихся деятелей петербургского прошлого, таких как Петр Великий и Пушкин. Ильин соединял разные слои истории города и вводил современные события в ряд освященных временем и мифологией, указывая тем самым, что город сумеет преодолеть нынешние бедствия.

Вячеслав Пакулин, автор нескольких написанных с натуры видов ленинградских улиц 1942 года, избегал изображений разрушенных домов и, по его собственным словам, предпочитал показывать контраст между видами военного времени (заснеженный Невский проспект или военные корабли, пришвартованные у Эрмитажа) и чистого вечного неба. Как писала И. В. Никифоровская, на его пейзажах «не везде видны предметы войны, но они всегда полны особенной, чуткой тишины». В 1943 году Николай Павлов, член правления Ленинградского отделения Союза советских художников, сделал гравюру, на которой, в частности, изображен пожар на Бадаевских складах (через два года после события), правда в замаскированном виде. На гравюре показан вид с высоты на Адмиралтейство и Исаакиевский собор, Бадаевские склады находятся за пределами изображенного пространства и представлены метонимически высоким столбом дыма, поднимающегося к небу где-то вдали. Офорт подчеркивает красоту и монументальность исторического центра города и сводит к минимуму значение бомбардировки продовольственных складов. В том же году Павлов нарисовал ставший знаменитым «Огород», где изображены вполне здоровые работницы, окучивающие капусту в непосредственной близости от Исаакиевского собора. Буйная растительность, обрамленная с обеих сторон деревьями, создавала идиллическую картину изобилия и производительного труда. Павлов, впоследствии член Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, мог, по свидетельству одного из его коллег, рассказать историю каждого поврежденного дома в городе и зарисовал почти каждый из них, но эти работы не выставлялись. В 1959 году Павлов вернулся к теме развалин и создал весьма неправдоподобную стилизованную композицию «После воздушной тревоги и артобстрела в Ленинграде, 1943 год». Художник показывает интерьер квартиры, в которую попал немецкий снаряд: здесь царит хаос, мебель сдвинута с мест, хотя при этом странным образом ничего не повреждено. Дорогой с виду графин по-прежнему красуется на столе, и даже тарелки из вывалившегося буфетного ящика гордо и патриотично демонстрируют, что они не разбились. Мебель указывает на дореволюционный стильный и комфортный образ жизни: эта комната понравилась бы образованному человеку среднего достатка. Сквозь дыру, пробитую снарядом, как бы случайно виднеется Исаакиевский собор — несомненно, любимое здание Павлова, — как и прежде, царящий среди ничем не тронутой монументальной архитектуры Ленинграда.

По мере того как блокада затягивалась и число повреждений увеличивалось, художников стали мобилизовывать для работ по драпировке руин и заполнению образовавшихся на улицах проломов огромными пропагандистскими щитами. «Разрушенные дома маскируются декоративными стенами», — писал один из мемуаристов. Другой житель блокадного города вспоминал такой щит, закрывавший разрушенный дом на Лиговском проспекте: на нем была изображена женщина с мертвым ребенком на руках; лозунг гласил: «Отомсти!» Похоже, к этому времени руины перестали производить на людей сильное впечатление и пропагандистам потребовались более жесткие приемы. К 1943 году Гостиный Двор на Невском проспекте, который зимой 1942 года был сильно поврежден немецкой бомбой, уже выглядел как прежде, но только потому, что его закрыли расписанными фанерными щитами, скрывшими развалины. Восстановление часто начиналось именно с того, что вокруг дома воздвигались гигантские щиты, на которых изображался будущий фасад в натуральную величину.

В начале 1944 года, после окончательного снятия блокады, уменьшились опасения подорвать моральный дух населения, и художники взялись за изображение руин с целью, во-первых, задокументировать разрушения, а во-вторых, прославить сохранившуюся красоту города и ее памятников. М. Тихомирова писала о «кровных узах» народа и произведений искусства, которые стали еще теснее среди мин и руин. Анатолий Каплан сделал ряд проникнутых удивительным настроением литографий города, таких как страшный «Разрушенный дом на улице Петра Лаврова» (1944) — ночной вид на освещенные полной луной развалины. Тонкая дымка окутывает дом, смягчает грубость камня и придает зрелищу сновидческий характер. Яков Рубанчик составил альбом рисунков с изображениями руин пригородных императорских дворцов, с горькой иронией назвав его «Расстрелянный Растрелли»; в этих работах явно видны открыто эстетизирующие приемы.

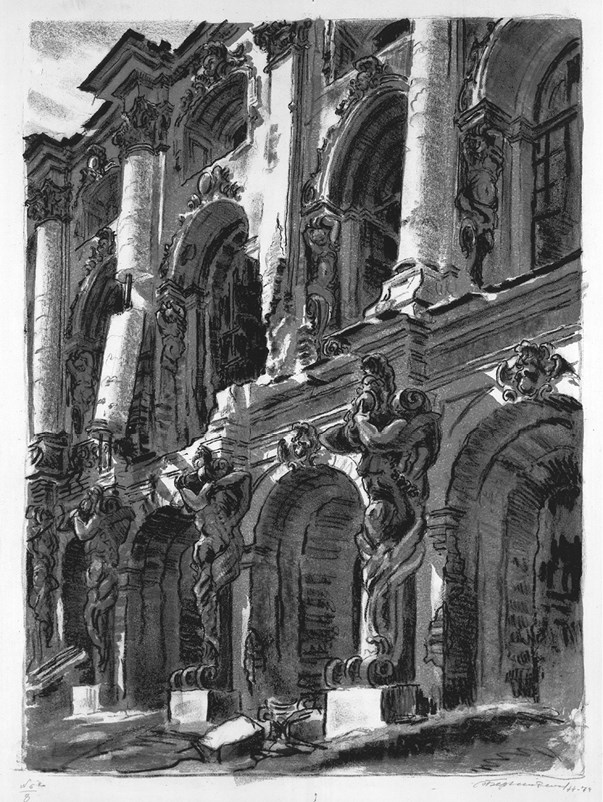

Некоторых художников специально командировали из Москвы для того, чтобы зафиксировать состояние Ленинграда и его пригородов. С этой целью, например, в город приехал Эммануил Бернштейн из Московского архитектурного института. Его тщательно выстроенные автолитографии ставили задачу показать незамеченную красоту изображаемых объектов. Зарисовывая разрушенные дворцы под Ленинградом, он старался выбирать фрагментарные, закрытые виды архитектурных деталей, которые признаки разрухи делали еще более прекрасными. Так, он выделял барочные элементы дворцовых фасадов: кариатиды, волюты, скульптурные наличники (см. ил. 17). В противоположность этому художник делал зарисовки разрушенных церквей в городе Истра под Москвой с низкого угла, чтобы увеличить размеры колонн и арок и создать эффект, напоминающий рисунки Пиранези (см. ил. 18). Бернштейн подчеркнуто скупо пользовался цветом, предпочитая тонкие вариации одного тона, что делает его работы почти монохромными и придает архитектурным массивам земную материальность. Однако при всем этом желание эстетизировать объекты оставалось у Бернштейна основным и ничуть им не скрывалось. Зарисовки руин Новоиерусалимского монастыря в Подмосковье даже принесли художнику неприятности из‐за своей красоты. В последнюю минуту редакторы журнала «Архитектура» отказались их публиковать, чтобы читатели не подумали о том, «как красиво Гитлер все разрушил!», а несколько музеев впоследствии отказались приобретать эти произведения.

В числе художников, рисовавших руины Ленинграда и его пригородов в 1944–1945 годах, были Армен Бартучев, Лидия Гагарина, Адриан Каплун, Юрий Непринцев, Александр Рогач и Александр Васильев — этот список далеко не полон. Кроме них, работали и фотографы, такие как Давид Трахтенберг, Михаил Величко и Сергей Шиманский. Их видение разрушений часто оказывалось более прямолинейным и однозначным. Трахтенберг пробыл в городе всю блокаду и постоянно фотографировал повседневную жизнь горожан, часто совершенно неприкрашенно. Некоторые из наиболее шокирующих и наиболее знаменитых фотографий блокады, включая разрушенные дома, были сделаны именно им. Шиманский, напротив, приехал в Ленинград в качестве фотокорреспондента. Еще начиная с 1920‐х годов он сотрудничал как журналист со многими организациями, а во время войны его прикрепили к Военно-морскому флоту и направляли для увековечивания подвигов моряков в различные места, включая Ленинград. Хотя Шиманский был репортером, его подход к фотографии отличался некоторым эстетизмом. Например, фото Большого дворца в Петергофе (1944), снятое с острого угла, подчеркивало длину здания и чередование различных выпуклостей и углублений (см. ил. 19). Но важнее, что масса погруженного в тень фасада освещена сзади, лучи проходят сквозь пробитую бомбой дыру и, в отсутствие крыши, через ряд оконных проемов. В результате освещение не только придает дворцу резкую определенность и ритм, но и подчеркивает именно то, что он разрушен.

Ил. 17. Эммануил Бернштейн. «Екатерининский дворец в Царском Селе после изгнания врага», 1944

Ил. 18. Эммануил Бернштейн. «Руины центрального нефа церкви Воскресения в Новоиерусалимском монастыре в Истре», 1944

Ил. 19. Сергей Шиманский. «Руины Большого Дворца в Петродворце», 1940‐е

Однако в 1947 году, став сотрудником Главного управления охраны памятников (ГУОП), Шиманский начал фотографировать совсем иначе. Теперь его цель заключалась не в подчеркивании и драматизации разрушения, а в выведении на первый план красоты города и его памятников. Чтобы добиться этого, он обычно применял технику широкоугольной съемки целых архитектурных ансамблей. Когда в его объектив попадали отдельные здания, как, например, Гатчинский дворец, Шиманский снимал с большого расстояния и добивался того, чтобы взгляд зрителя привлекал какой-нибудь предмет на первом или среднем плане, тем самым отвлекая от признаков разрушения самого здания. Так, фронтальная съемка Гатчинского дворца произведена с острого угла, с тем чтобы нижнюю треть фотографии заняла полоса травы вдоль каменной ограды двора (см. ил. 20). Средний план занимает статуя Павла I, которая возвышается на фоне ясного неба, образуя композиционный центр снимка. Сам дворец остается на заднем плане, и зритель не сразу понимает, что у здания отсутствует крыша и свет проникает через оконные проемы (эти разрушения причинил пожар, вспыхнувший перед отступлением немецкой армии). Сходным образом Шиманский показывает и левое крыло дворца, снятое с бокового угла: в центре внимания оказываются две статуи на первом плане, что также отвлекает зрителя от вглядывания в истинное состояние здания. Когда отсутствовали предметы, способные привлечь к себе зрителя, Шиманский делал акцент на растительности, вторгающейся в пространство фотографии сбоку. Атмосфера его работ этого периода, как правило, спокойная и умиротворенная, в них подчеркиваются ясность и геометричность линий. М. Г. Рогозина, первой обратившая внимание на характерные черты стиля Шиманского, размышляла о том, что приукрашивающие реальность фотоработы отвечали духу времени, поскольку в годы, когда культивировался оптимизм возрождения, указывать на военные разрушения становилось нежелательно.

Ил. 20. Сергей Шиманский. «Гатчинский дворец. Общий вид парадного двора», 1947

Маскировка шрамов войны, которой занимался Шиманский, возможно, была обусловлена и специальными распоряжениями. В 1947 году Советский Союз праздновал тридцатую годовщину Октябрьской революции, и ленинградские власти желали привести городские фасады в соответствие с их былым величием. Стиль Шиманского вполне соответствует тому, что Лиза Киршенбаум назвала «государственным принуждением к забыванию». В отличие от политики, проводимой в других советских, равно как и европейских городах, реконструкция Ленинграда была призвана возродить прежний вид города и на восстановление многих исторических дворцов и зданий выделялись большие денежные средства. Хотя такая политика и соответствовала сталинскому прославлению величия русской истории и была одобрена вождем лично, она не была изначально решенным делом и осуществлялась благодаря упорным усилиям сторонников сохранения прежних форм. При скудости ресурсов и масштабности разрушений (особенно пригородных дворцов в Петергофе, Пушкине и других местах) существовала реальная опасность того, что восстановление коснется только лучше всего сохранившихся построек. Фотографии разрушенных дворцов, приготовленные для демонстрации Сталину, по-видимому, были пересняты, чтобы подчеркнуть не масштабы разрушений, а возможность реконструкции. Как городские чиновники, так и большая часть населения считали восстановление города своим моральным долгом по отношению к погибшим при его защите. Другими словами, реконструкция была формой почитания павших. Однако, как указывает Киршенбаум, власти в Москве, одобряя реставрацию, имели в виду и другие, менее благородные цели. Желая уничтожить представление о Ленинграде как исключительном городе, они продвигали идею реставрации, явно желая стереть память об испытаниях, через которые прошли жители Ленинграда, и главное — уничтожить широко распространенное мнение о том, что в героической преданности городу есть нечто особенное. Пример интриг, сопровождавших съемки документального фильма «Ленинград в борьбе», показывает, что озабоченность определенной идеологической независимостью города проявилась еще до того, как блокада была прорвана. Вскоре после войны искусство и наука были взяты под контроль и строгие критерии соответствия советским стандартам были еще более усилены. Например, в 1946 году Анна Ахматова и Михаил Зощенко были публично раскритикованы за неспособность выразить коллективные идеалы и исключены из Союза писателей. В рассказах о блокаде чем дальше, тем больше подчеркивалась роль Сталина и коммунистической партии. Как известно, в 1949 году был закрыт Музей обороны Ленинграда, якобы на капитальный ремонт, однако позднейшие планы его открытия не проходили согласования в Москве, и в 1953 году он был официально ликвидирован. В то же время в рамках так называемого «Ленинградского дела» партийные и советские руководители города в годы войны были репрессированы и приговорены либо к смертной казни, либо к длительным срокам заключения на основании вымышленных обвинений в тайном заговоре.

Вскоре после войны начались празднества, посвященные восстановлению городских памятников: водружение на прежние пьедесталы статуй укротителей коней работы Петра Клодта на Аничковом мосту, восстановление Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова, реконструкция фонтана «Самсон» в Петергофе. В этих мероприятиях подчеркивалось патриотическое значение памятников как знаков возвращения страны к активной жизни, но не как мемориала блокаде. Иными словами, все ранее существовавшие памятники, должным образом отреставрированные или заново созданные, были поставлены на службу идеологии как символы государственного величия, что способствовало утверждению исторической преемственности и замалчиванию беспримерной трагедии, пережитой Ленинградом во время войны. Любопытно, что восстановление дало возможность вернуться к более «изначальному» состоянию города, поскольку по ходу реконструкций часто избавлялись от «добавлений» конца XIX века. Иногда городские архитекторы, приверженцы идеализированного взгляда на прошлое, пытались претворить в жизнь не выполненные в свое время планы коллег — зодчих XVIII века.

Идея возведения монумента героическому городу была реализована гораздо позднее. Вместо этого городские власти разбили два масштабных парка Победы на окраинах города. В одном из них — парке Победы на Московском проспекте — во время войны работал крематорий, созданный на базе кирпичного завода, печи которого по секретному решению Ленгорисполкома (7 марта 1942 года) были переоборудованы для сжигания трупов погибших ленинградцев. По разным оценкам, в глиняных карьерах при заводе было захоронено около 600 000 жителей города. После войны на месте этих карьеров были созданы живописные пруды причудливых форм (факт массовых захоронений был официально признан только в начале 1990‐х годов). Коллективный пасторальный отдых должен был помочь ленинградцам залечить раны и преодолеть травмы недавнего прошлого. Весьма примечательно, что власти решили не сохранять в Ленинграде никаких руин войны в мемориальных целях (как и после войны 1812 года в Москве). В воспоминаниях Баранова кратко упоминаются мнения некоторых архитекторов о том, что реконструкция создаст неподлинные, фальшивые здания и было бы лучше сохранить некоторые руины. На это Баранов отвечал, что, учитывая масштабы разрушений в городе (тысячи поврежденных домов, по его мнению), «массовая консервация разрушений была бы бессмысленной и невозможной». Стоит заметить, однако, что подобное стирание следов войны не было уникальным уделом Северной столицы. В 1947 году Роберт Капа и Джон Стейнбек, ездившие по Советскому Союзу, столкнулись с серьезными препятствиями, когда пытались фотографировать руины Сталинграда. Изданные во время войны книги, в которых скрупулезно документировались разрушения объектов национального наследия нацистами, были впоследствии изъяты из обращения.

Из вышеприведенных данных можно в первую очередь сделать вывод о том, что внешний вид города имел для его жителей, равно как и для властей, огромное значение. Руины были одновременно и ужасны, и прекрасны. Они читались и как знак возможного уничтожения Ленинграда, и как знак его славы и величия. Хотя они отражали коллективное «я» всего города, указывая на его страдания, они по временам усиливали и его очарование в настоящем и наделяли смыслом все пережитые людьми муки. И в самом деле, поразительно то, что, несмотря на все ужасы, жители Ленинграда до последнего продолжали заботиться о своем городе и ощущать его красоту — даже в тех случаях (и особенно в тех случаях), когда это была красота разрушения и распада. Хорошо задокументированы усилия по сохранению и восстановлению города, начавшиеся еще во время блокады. Достаточно вспомнить, например, что при страшном дефиците дров ленинградские власти решили не вырубать знаменитые парки, — и похоже, что это решение встретило одобрение большинства населения. По дневникам видно, что меняющийся вид города вызывал огромный интерес ленинградцев. Вишневский, например, часто утешался, глядя на город и видя знаки того, что Ленинград выживет, несмотря на все изменения и разрушения.

Николай Пунин, в свою очередь, замечал в своем дневнике, что в первые дни войны «дома стали легче от этих заклеек (на стеклах окон. — А. Ш.), декоративнее, как будто весь город застроился трельяжами». Позднее в том же дневнике, уже в эвакуации, он подчеркивал в облике города сочетание красоты и смерти: «Не помню, чтобы Ленинград был так красив, как в эту роковую зиму и этой весной: бело-серебряный, тихий под зеленым небом, действительно, как бы в саване. А мертвые, чаще всего завернутые (вероятно, близкими) в простыни, лежали по улицам». В дневниковых записях о блокадной жизни Баранов постоянно колебался между двумя полюсами: выражением восторга перед исключительной красотой города и невыносимой скорбью о его ранах. Такое значимое событие, как пожар Бадаевских складов, вызывало сильную эстетическую реакцию. Театральная художница Л. В. Шаприна, крайне критично настроенная по отношению к действиям руководства города во время войны, вспоминала светлые краски пожара, описывая его как необъятное зрелище ошеломляющей красоты. Художники тоже писали о красоте и необычности света, заливавшего блокадный Ленинград. Непринцев замечал, что «израненный город был прекрасен суровой, трагической красотой, так же как и его люди». К этому мнению присоединялся и Ильин: «Облик военного Ленинграда лаконичен, прост и красив. Он суров до трагизма и прекрасен, как классическая трагедия». Союз архитекторов хорошо знал цену красоте и потому в феврале 1942 года объявил конкурс на лучшее художественное оформление города. Его условия заключались в том, что «произведение должно художественными средствами раскрыть суровое величие города, мощь и красоту его архитектурных ансамблей и отдельных сооружений в исторические дни Отечественной войны и блокады». Государство через свои организации активно способствовало отождествлению людей с эстетическим обликом города.

Однако ясно и то, что красота — это спорная территория, и в суждениях о ней художников, несмотря на всю пропагандистскую обработку, которой они подвергались, есть большая доля личных пристрастий. «Суровое величие», к которому призывал Союз архитекторов, соответствовало официальному стилю и духу времени, с его предпочтением классицизма, эклектики и монументализма. Но художники выражали в своем восприятии города определенную субъективность и лирическое, даже меланхолическое настроение. Особенно показательно их отношение к разрушениям. Те, кто осмеливался рисовать руины, обычно хотели выразить личное восприятие города, а не воплотить коллективные этические установки. Выдвигая на первый план едва ли не пасторальный отдых, Глебова в своем изображении развалин как бы переворачивала введенное Дидро понятие о самопоглощенности зрителя перед лицом тленного мира. Работы Бобышова подчеркивали в городе театральное начало, его фантастическое воспарение над грубой материальностью, чувство, что город существует в сознании и воображении своих жителей в большей степени, чем у них под ногами. Руины Шиллинговского также воспроизводили город-понятие, существующий на пересечении классики и готики, России и Запада, прошлого и настоящего.

«Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург дают в высшей степени проницательное объяснение живучести человеческого взгляда в условиях блокады. С ее точки зрения, блокада уничтожила естественные, бессознательные, почти автоматические отношения между людьми и пространством. Ослабленные голодом, люди потеряли способность передвигаться по городу без усилий. Пространство стало препятствием, которое нужно преодолевать силой воли. Каждое движение при передвижении по Ленинграду требовало осознанного и неустанного приложения человеческого сознания, поскольку тело не могло больше скоординированно двигаться само по себе. Ходьба, писала Гинзбург, превратилась в «преотвратительный урок танцев». Люди почувствовали себя отчужденными от пространства. Более того, человеческое тело сделалось «аванпостом» пространства в том смысле, что оно было также отчуждено от человеческого «я». Покрытое множеством слоев одежды, которую человек редко снимал (если вообще снимал), и внешне изменившееся от недоедания, тело стало своего рода terra incognita: «Зимой, пока люди открывали в себе кость за костью, совершалось отчуждение тела, расщепление сознательной воли и тела как явления враждебного внешнего мира». Оторванные таким образом от собственной, ставшей неуправляемой плоти, ленинградцы переживали, если можно так сказать, экзистенциальный опыт философского дуализма. В редких случаях, когда у них появлялась возможность взглянуть на свои тела, они разглядывали их «со злобным любопытством»: тело каждый раз оказывалось «с новыми провалами и углами». В условиях полного и всеобщего остранения такие встречи с распадающимися телами были чреваты ненавистью к самому себе — вроде той, которую испытывал подпольный человек Достоевского. Вся обстановка прежней жизни превратилась в руины, в вещи совершенно нерелевантные для настоящего. Гинзбург писала, что «ваза и даже книжные полки — нечто вроде Поганкиных палат или развалин Колизея». Дело не только в том, что они уже никогда не будут выполнять свои практические функции, но и в том, что они кажутся принадлежащими безнадежно ушедшей в прошлое цивилизации.

В этом контексте крайнего и, как кажется, неодолимого дуализма, когда физический мир стал полностью чужим для сохранившегося (и сильно атрофированного) «я», простой взгляд, брошенный на окружающую действительность, означал хотя бы краткий порыв желания вернуть себе власть над этим миром. Пропаганда, развернутая городскими властями с целью внушить ленинградцам чувство локальной идентичности, оказалась столь эффективной именно потому, что ленинградцы испытывали психологическую потерянность, они как бы лишились права владения тем, что их окружало. Блокадный человек, описанный Гинзбург, — безымянный интеллигент, которого писательница называет «Эн», — после пробуждения обычно смотрит сначала в окно ради «возобновления связи с миром». Однако во время блокады этот взгляд, брошенный поутру на улицу, становится своего рода вопросом к пространству, и человек желает получить в качестве ответа «как можно больше свидетельств продолжающегося течения вещей». Другими словами, такой взгляд постоянно и назойливо оценивал прочность знакомого мира. Как писал в своем дневнике Князев, «выходя из дверей парадной, я первым взглядом убеждаюсь: целы сфинксы, цел Исаакий, цела Адмиралтейская игла, цел ангел с крестом на Александровской колонне...» Внешний мир давил на человека неразрешимой амбивалентностью, он был одновременно враждебным источником подавленности и страдания и мучительно необходимой защитой от неизмеримого зла. Но, пусть и ненавидимый, он был все же лучше «страха внутренней изоляции», — признавала Гинзбург.

«Издевательски красивый», каким он казался блокадникам, Ленинград создавал идентичность самого себя. Гинзбург писала, что он стал «синтетической реальностью», а не просто набором разных улиц, домов и площадей. Город познавался теперь как бы с высоты птичьего полета, как предметное целое, одушевленное единой волей. И наоборот, улицы разбились на отдельные дома, каждый из них — самостоятельная единица, и к каждому нужен аналитический подход как к соединению различных свойств, более или менее прочных конструкций, которые люди оценивают в ожидании бомбежки. Дом становится одновременно угрозой и убежищем, и его площадки, арки и лестницы дают разную степень защиты, которую жители отмечают про себя. Руины же в своем разнообразии иллюстрируют ненадежность архитектуры. Некоторые выглядят как «мейерхольдовские конструкции», другие показывают «страшную бутафорию аккуратно сделанных, никуда не ведущих дверей», третьи демонстрируют хрупкость этажей, поставленных друг на друга, и человек «с удивлением начинает понимать, что, сидя у себя в комнате, он висит в воздухе». Наконец, глядя на некоторые руины, ленинградцам начинает казаться, что уже после взрыва домá «все еще рушатся, вечно падают, как водопад». Другими словами, руины свидетельствуют не только о хрупкости человеческой жизни, но и о неистощимом разнообразии разрушения и просто об обманчивости мира. Пропасть между этим аналитическим, озабоченным выживанием взглядом на город и его абстрактным синтетическим значением — между уникальным видом данного разрушения и верой в целостность города — тоже должна была быть преодолена, и в этом заключена цель эстетического чувства. Такой внутренне противоречивый взгляд на мир получил распространение. Мы чувствуем его, скажем, в рассказе Ольги Берггольц о ночи, проведенной в январе 1942 года в радиостудии за написанием книги «Говорит Ленинград», когда снаружи рвались бомбы, а один из ее коллег лежал мертвым в той же комнате. Эта ночь стала «одной из самых счастливых и вдохновенных ночей в жизни», как экстатически писала Берггольц впоследствии: она поняла, что, несмотря на все муки, которые претерпел город, «хорошее, естественное, умное человеческое существование, которое именуется „миром“», не может не вернуться в ближайшем будущем.

Ольга Фрейденберг, известная исследовательница античной литературы и фольклора, двоюродная сестра Бориса Пастернака, оставила одно из самых мрачных изображений блокадной разрухи. У нее разглядывание руин становится навязчивой и самодостаточной деятельностью. В отличие от Гинзбург она обвиняет в том, что город был окружен, исключительно советское руководство. С ее точки зрения, блокада — не что иное, как особый случай расчеловечивающей стратегии, проводимой советским режимом. Эта стратегия заключалась в том, чтобы лишить личность индивидуальных черт, растворить ее в коллективном существовании. Те формы жизни, которые обычно протекают только в тюрьмах, здесь приобрели статус нормы: мужчины, женщины и дети — то есть люди разных состояний, привычек и интересов — принуждены жить в одной комнате и там же, среди четырех стен, питаться, работать, общаться и испражняться. «Наша драма была в том, что нас заперли и забили в общий склеп». В этом совсем ограниченном окружении нет больше «снаружи», на которое можно бросить целительный взгляд. Нет здесь и возможности побега во времени: «Время скорчилось и застыло судорогой. Оно измерялось обрывками и лоскутами. Жизнь состояла из стружек времени». Лишенные всякой надежды на то, что время или пространство предложит альтернативу невыносимому настоящему, люди могли только проявлять агрессию друг к другу: «Вся Россия ругается, ссорится, порывает друг с другом и находится в нервном потрясении». Соответственно, руины тоже не дают отдохновения, поскольку прошлое полностью закрыто, и повреждения, нанесенные бомбежками и артобстрелами, отходят на задний план. Руины не могут больше выступать в роли визуального ключа к альтернативной истории.

Настоящие руины — те, которые возникают изнутри этого тюремного мира и являются продуктом человеческих отходов. Словно в ночном кошмаре, Фрейденберг видит поток нечистот, который просачивается сквозь трубы неработающей канализации и угрожает залить всю квартиру, где она живет:

Я услышала в коридоре мгновенное бульканье труб, и это наполнило меня непередаваемым ужасом. Заглянула в уборную — сосуд снова наполнен до краев дрянью, но инстинкт подсказал, что дело уже не только в этом. Открываю, с замиранием сердца, ванную и вижу: ванна до самых бортов полна черной вонючей жидкости... Это страшное зрелище ни с чем несравнимо. Оно ужасней, чем воздушные бомбардировки и обстрелы из тяжелой артиллерии. Что-то жуткое, почти мистическое, в напоре снизу, при закрытом чопе (пробке). Страшно, гибельно, угрозой смотрит огромное вместилище с черной, грязной водой. Она бесконечна и необузданна, эта снизу прущая стихия напора и жидкости, эта советская Тиамат — первозданный хаос и грязь. <...> Ее черное, страшное содержимое смотрело на меня своими бездонными глазами.

Отметим здесь своего рода инверсию взгляда. Речь идет не о субъекте, рассматривающем руины для того, чтобы восстановить их в своем воображении и обновить связь с пространством, как это происходит у Гинзбург. Напротив, здесь разрушитель бросает взгляд на свою жертву, словно безжалостно преследует ее — подходящая метафора для состояния личности, живущей в условиях советского режима. Этот «напор снизу» идет из «неведомой и необузданной, неподвластной взору пучины». Визуальное знание, другими словами, смешивается в недифференцированный поток нечистот. Чтобы противостоять такому неизбежному сползанию в первозданный хаос, Фрейденберг обращается за помощью к власти. Но в отсутствие в городе водопроводчиков, равно как и желания властей помогать, ей не остается ничего другого, как смириться и сосуществовать дальше с этой вонючей эмблемой морального разложения. Мучительная проверка уровня нечистот в ванне скоро становится единственным ежедневным ритуалом, который все еще ее волнует: «Я уже привыкла считаться только с краями наполненной ванны и смотреть исключительно на ее борта. Не поднялся ли уровень? Перельется сегодня или нет? — Больше ничего меня не интересовало».

Хотя истолкование разрухи Ольгой Фрейденберг совсем не похоже на общее к ним отношение, по крайней мере судя по взглядам, выраженным в опубликованных документах, оно тем не менее важно тем, что показывает, какую власть разрушение может приобрести над человеком, полностью переставшим надеяться на выживание. Оно отражает необходимость быть безразличным по отношению к внешнему миру, безразличным по отношению к чувственным впечатлениям, с тем чтобы полностью сосредоточиться на основных потребностях, нужных для выживания. На фоне такого самоограничения и озабоченности только всепоглощающей гибелью, человек начинает лучше понимать, что та оценка оригинальности и разнообразия руин, которую мы видели у Гинзбург и некоторых художников, свидетельствует на самом деле о позитивной устремленности в будущее. Для многих художников, воплощавших происходившие в городе изменения и потому имплицитно утверждавших важность сенсорных впечатлений, работа становится залогом спасения. Через этот род остранения, через эту дистанцированность от автоматизированного и идеологизированного восприятия блокады, они утверждали автономию чувствующего субъекта и таким образом увековечивали гуманистическое понимание человеческого «я», действительно способного «почувствовать себя более одиноким», балансируя на самом краю «потока», который «увлекает народы один за другим в бездну, общую для всех», по счастливому выражению Дидро.