Часть вторая

Толя

Лето 1998, Псковская область

– Откуда, говоришь, пришел? – Наместник монастыря смотрел на меня неприветливо.

– Из рехаба.

– Откуда? – удивился он.

– Из реабилитационного центра, – сказал я. – Тут недалеко. Километров пятнадцать.

– Пешком шел?

– Да.

– А зачем?

– Машина в Псков уехала. Вчера еще. Корма нужны для телят.

– Я не про то. Зачем к нам пришел?

– Трудником хочу быть.

Он тяжело вздохнул, и наперсный крест съехал чуть набок по его круглому животу.

– Морока от вас одна. Шведы-спонсоры бензопилу хорошую подарили, так ваши-то украли ее. Тоже в труд-ники напросились.

– Я не украду.

– Конечно, не украдешь. Ее же до тебя утащили. Справки все есть?

– Да.

– Из наркологического?

– Вот… – Я вынул из кармана куртки главную свою бумагу.

– Ладно, убери, – наместник мотнул большой головой. – Благословение на трудничество кто давал?

– Отец Даниил.

– Часто он к вам туда приезжает?

– Храм достроим, будет чаще.

– Ну хорошо. – Он разгладил бороду у себя на груди и повернулся к приоткрытой двери. – Эй, кто там есть! Сергей!

Из коридора никто не откликнулся.

– Сергей! – громче повторил наместник. – Слышишь меня?

Ответа не было.

– Вот упрямый же, прости Господи… Шнырик!

На пороге возник щуплый тип.

– Покажи новому труднику место, где старые жили.

Щуплый кивнул.

– Как устроишься, – повернулся ко мне наместник, – снова сюда приходи. Послушание твое обсудим. Работы в монастыре непочатый край. Вещи твои где?

– Вот, – я кивнул на пакет из универсама, с которым почти год назад приехал еще из Питера.

– Ну, и с Богом, – сказал игумен.

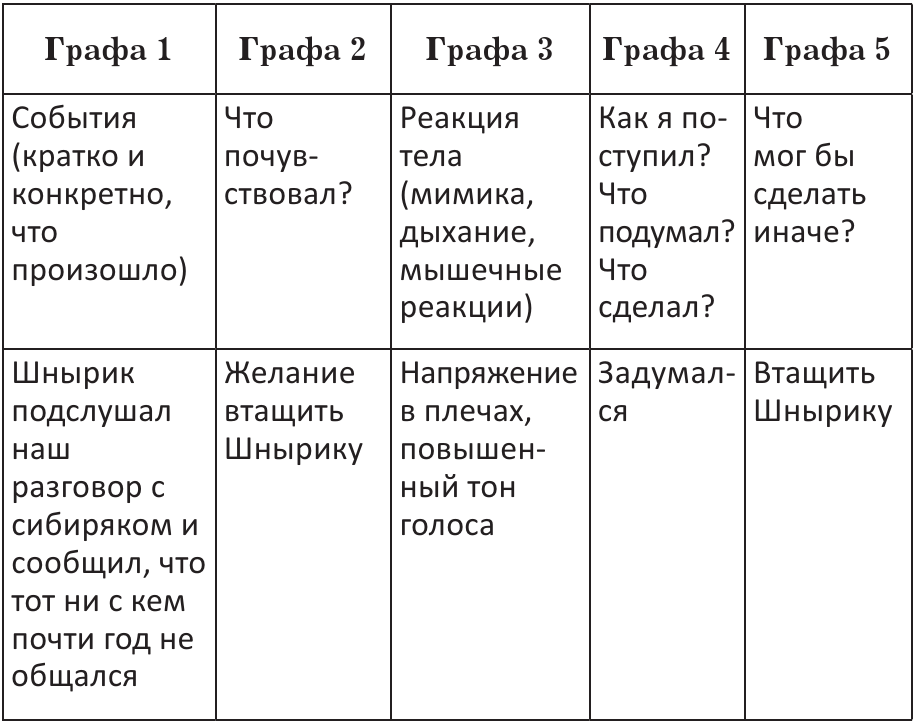

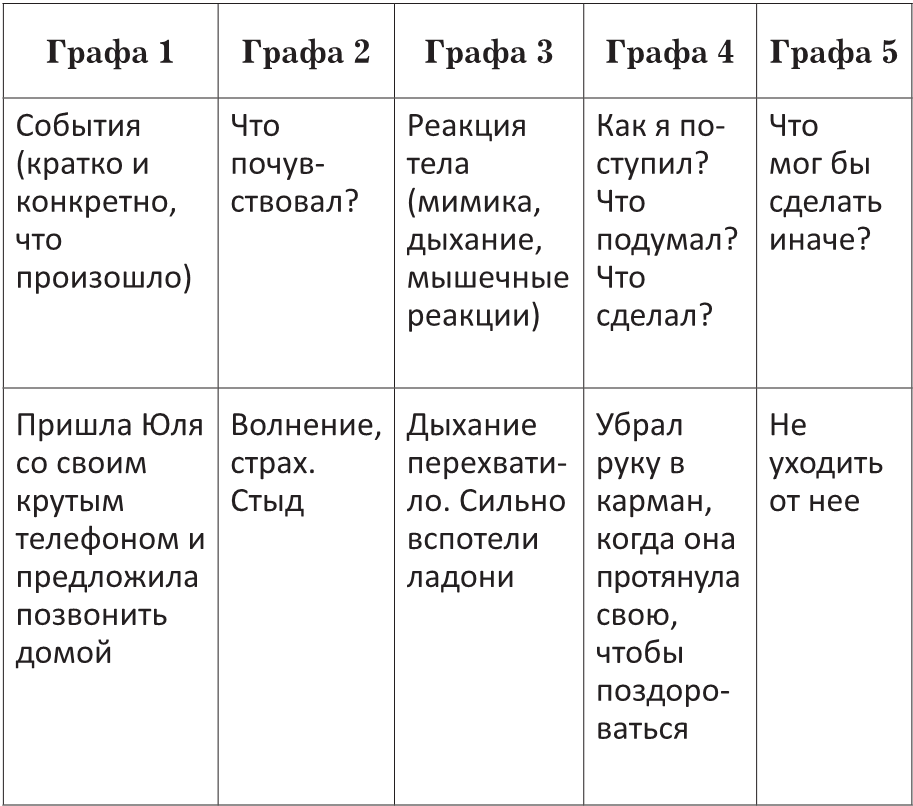

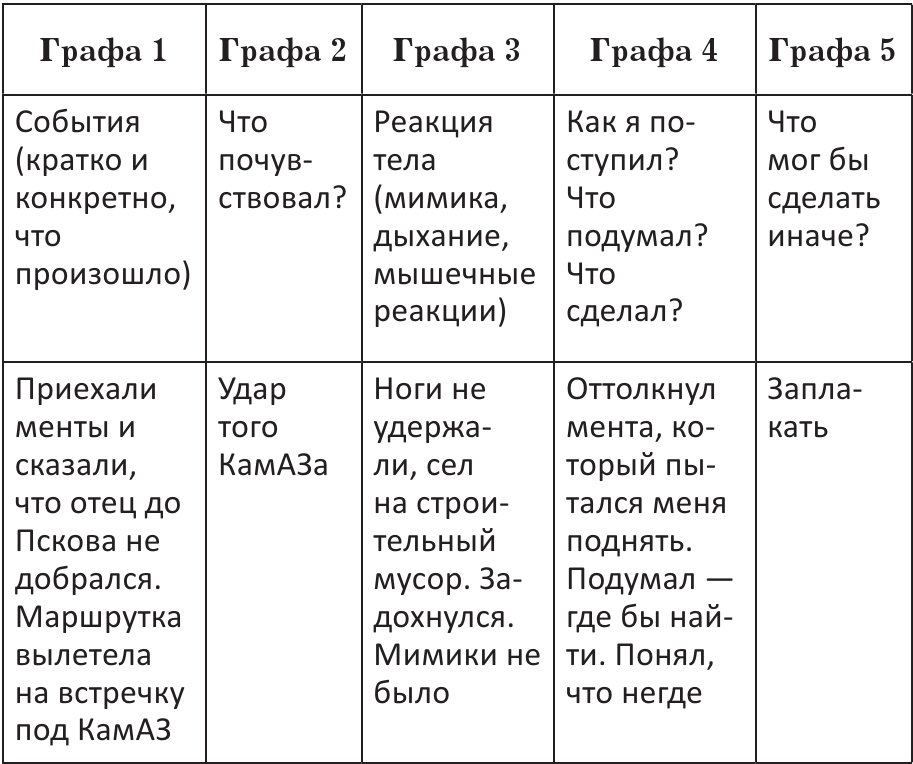

Вечером после работы я сел на свою новую кровать и открыл «Дневник чувств». За год привык его заполнять каждый день. В рехабе говорили, что это поможет. У торчков, типа, отмирают эмоции. Поэтому надо записывать все подряд и определять свои чувства. А иначе как камень. По барабану все. Кроме одного.

Короче, в графе «События» написал: «По дороге в монастырь увидел мелких пацанов. Они убивали палками змею».

Графу «Что почувствовал?» заполнил не сразу. Хотел написать «ничего», но потом копнул еще раз. Понял, что это была злость.

В графе «Реакция тела» написал «учащенное сердцебиение». Графу «Как я поступил? Что подумал? Что сделал?» пока пропустил. В последней графе под названием «Что мог бы сделать иначе» записал: «Мог пройти мимо».

Закрыв дневник, я склонился к пакету со своими вещами, вынул оттуда мертвую змею и положил ее на подоконник. Пацаны размозжили ей голову в кровавую лепешку, но я видел, что это не уж. Николаевна с детства научила меня отличать ужа от гадюки не только по пятнам на голове. Гадюка была намного красивей. Распрямив змею на всю длину подоконника, я еще немного посмотрел на нее и лег спать.

За день так умотался, что спал без единого сна. Когда утром проснулся, змеи на подоконнике не оказалось.

Искать ее было некогда. В трапезной уже стучали бидонами и кастрюлями. Трудники в монастыре питались отдельно от послушников и монахов, но молитву перед едой нам прочитал один из них. Потом сели и под чтение книги об истории православных монастырей застучали ложками. Миски были железные, народ голодный – перестук стоял как на репетиционной базе. Я думал о том, куда делась моя дохлая гадюка, и старался не попадать в ритм. Но рэпчик в голове складывался сам собой. Чтобы избавиться от него, я пошел на послушание, не доев кашу.

С рэпом я завязал.

– А может, лучше, как вчера? – спросил я послушника. – Мне на огороде привычней.

Мы стояли у груды битых кирпичей, сваленных по краям большой ямы. Яма была заполнена мутной зацветшей водой.

– Отец Михаил сказал – надо закончить часовню.

– А где она?

– Вот, – послушник показал на яму и кирпичи.

– Так ее вроде не начинали.

– Начинали. Но потом бросили.

– А раньше здесь что было?

– Часовня и была. В тридцатые годы снесли по какому-то приказу, а теперь отец Михаил сказал – пора восстанавливать. Храм разрушенным быть не должен. Ни храм, ни отдельные части его.

– Ну хорошо, – кивнул я. – А где остальные?

– Какие остальные?

– Ну, те, с кем я буду послушание тут нести.

– А нет никого. Один будешь.

– В смысле один?

– Один – значит один. Отец Михаил так сказал.

После моего отказа меня определили к немощному монаху. Из кельи своей он уже не выходил, с постели почти не поднимался. На мне был уход – кормление, подмывание, смена подгузников. Ко всему дед еще дрался. Кулаком неожиданно мог заехать в самый неловкий момент. Короче, моего смирения хватило на два часа. После обеда я оказался в бане.

Там заправлял молчаливый трудник, пришедший, как мне шепнули, откуда-то из Сибири. Я должен был наколоть для него дров. Сибиряк, увидев меня, бросил топор и долго смотрел, как я с ним управляюсь. Когда я понес дрова к поленнице, он пошел за мной. Когда я заглянул в баню, он тоже двинулся следом. Не доверял, может быть, не знаю.

В бане рядом с горой веников лежала покоцанная гадюка. Тут же стояло маленькое блюдечко. Я, честно говоря, был не в курсе, что они питаются молоком.

– Это моя змея, – сказал я и показал на гадюку.

Сибиряк взял ее с полка, а потом молча протянул мне. Куда ее положить, я не знал, поэтому затолкал под куртку. Пригрел змею на груди.

Пока шел к монастырской гостинице, думал – укусит или нет, но ей, видимо, было не до меня. Своих проблем хватало с этой разбитой напрочь башкой.

В келье приспособил ее в старую коробку. Обувь до этого в ней была чья-то. А теперь – моя змея.

Потом пришел сибиряк. Ну, то есть как пришел – я не удержался и зачитал рэпчик про разбитую тварь, а дверь открытой была. И пока я в окошко зачитывал про змею, он стоял на пороге. А когда я закончил, он попросил его научить. Напугал меня, черт. Я же не знал, что у меня за спиной кто-то.

А он говорит вдруг:

– Научи меня так.

Я вздрогнул и говорю:

– Ты, мужик, предупреждай в следующий раз.

Он отвечает:

– Я тоже хочу.

– Да не вопрос, – я ему говорю. – Только я с этим завязал как бы.

– Почему?

– Долгая история.

– А ты расскажи.

– Давай не сейчас.

Он спокойно кивнул:

– Хорошо. Значит, не научишь?

– Видимо, нет.

Он повернулся и хотел выйти, но потом вспомнил что-то.

– Ты змею свою не бойся. Она не укусит.

– Откуда знаешь?

– У нее ядовитых зубов нет. Я посмотрел. Досталось ей.

После чего вышел.

Утром сибиряк меня из бани прогнал. Я подумал – это из-за вчерашнего разговора, но он сказал мне, что я дурак.

– Не хочешь учить – не надо, твое дело, я сам научусь. А вот в бане тебе делать нечего.

– Почему?

Он опустил колун на траву и вытер пот со лба.

– Ты про город Калязин слыхал?

– Нет.

– Это на Волге. Раньше большой город был, потом затопили.

– Зачем?

– Плотину построили. Электричество вырабатывать.

– Понятно. И чего?

– Там колокольня на воде осталась. Прямо посреди водохранилища стоит. А храм взорвали. Красивый был.

Я решил пошутить:

– Ты поэтому не хочешь со мной работать? Если что, я ничего не взрывал.

– Да погоди… – Он не улыбнулся. – Под водой еще целая площадь осталась. Народ торговал там. Важня стояла.

– Кто стоял?

– Важня.

– Это чего?

– Место такое с весами. Для всех. Любой зайти может.

– Зачем?

– Ну, там купил если что-то, а сам не уверен – может, обвешали. Приходишь – и взвешиваешь. И все понятно.

Сибиряк замолчал.

Через полминуты где-то я ему говорю:

– Так я не понял – ты почему гонишь-то меня?

Он снова взялся за колун и качнул головой:

– Я тебя не гоню. Просто должно быть такое место, куда приходишь и взвешиваешь то, что тебе отпущено, и то, в чем, может быть, ты сомневаешься. Взвешиваешь и устанавливаешь точный вес того, что у тебя есть. Для этого тебе необходима важня. И это не баня.

– А где моя важня?

Он вздохнул:

– Я ж тебе сказал про разбитый храм. Это как душа в руинах. Обратно все надо строить.

От сибиряка я пошел к наместнику, чтобы он снова благословил на послушание с часовней, но разговор не заладился.

– Ты зачем змею в монастырь принес? – Отец Михаил смотрел строго, и я подумал, что выгонит.

– Ее мальчишки чуть не убили.

– Ты умом слабый?

Я пожал плечами:

– Наверное.

Насчет змеи моей наместнику скорее всего стукнул Шнырик. Только он слышал наш с сибиряком разговор про нее.

– Гадюка эта ребенка укусила, – сказал отец Михаил, и от глубокого вздоха крест его покатился вбок по обширному животу. – Мальчик умер. Сердцем страдал с рождения. Я его и крестил. Сегодня вот отпевать буду. Родители теперь убиваются. А в деревне говорят, что змею кто-то спас.

– Я не знал.

– А что лукавый облик змея принял, ты тоже не знал?

– Знал.

– Ну, так зачем же в монастырь-то?

Он смотрел на меня и ждал ответа, но мне нечего было ему сказать.

– Унеси ее от греха, – снова вздохнул наместник.

– Она больше не ядовитая.

– Ты точно слабый умом. Говорят тебе – унеси!

Я встал со стула и пошел к двери.

– Постой.

Я остановился.

– Шнырик еще сказал, что сибиряк с тобой разговаривал.

– Да.

– Он год почти не говорил ни с кем.

Я пожал плечами.

– Почему с тобой заговорил? – Лицо наместника засветилось интересом.

– Не знаю, – сказал я.

Отец Михаил задумчиво погладил бороду.

– Ну, иди. Унеси этого аспида в лес подальше.

На выходе из монастыря пришлось отступить в широкую лужу. В узкие ворота въезжал «шестисотый мерседес». Я подумал, что местная братва приехала каяться, но человек за рулем на братка совершенно не походил.

Скорее, на иностранца.

Рядом с ним сидела девушка. Славная, насколько успел заметить. Я стоял со своей коробкой в луже, «мерин» вползал в монастырский двор, а она, завернув голову, не отрывала от меня взгляда.

Через час, когда я вернулся, она бродила рядом с моей важней. Мужик из «мерса» нервно бубнил что-то, не отставая от нее ни на шаг, спотыкаясь о битые кирпичи, а у нее было такое лицо, как будто все это ее не касается – ни мужик, ни его слова, ни весь монастырь, куда ее, похоже, привезли не по доброй воле.

Только увидев меня, она остановилась и что-то негромко сказала. Я разобрал три слова – «папа» и «ты достал».

Она продолжала выедать ему мозг, но я прошел дальше к церкви и больше ничего не услышал.

В храме отец Михаил читал молитву из «Последования по исходе души». Народа у гроба было немного.

Рабочий день. Хотя какая у них тут работа. Совхоз накрылся больше двух лет назад. Сельским хозяйством на полсотни километров вокруг занимались одни бывшие торчки в рехабе.

Или не бывшие.

«…остави и прости вся вольная его согрешения и невольная…» – наместник чуть раскачивался у гроба с пяточки на носочек.

За спиной у него две старушки поддерживали плачущую, всю в черном, женщину. Слева от них стоял, видимо, отец погибшего пацана. Лицо у него подрагивало, будто от тика, но слез на нем не было. Еще двое деревенских мужиков застыли позади родителей. Рядом с ними сутулился сибиряк. Все, кроме матери, смотрели в пол. Детское лицо в гробу было только для нее и для отца Михаила. Время от времени он мимолетно касался то белесой безжизненной головы, то покрывала, то краешка детского гроба.

Я встал рядом с сибиряком и нащупал в кармане сухарь. Из-за похода в лес пропустил обед. Очень хотелось есть.

«Но змея же не виновата, – думал я, глядя на мертвого пацана. – Она тупо сидела в траве. Или ползла по своим делам. Никаких темных дел не мутила. На нее наступили – она укусила в ответ. Это просто реакция. Так устроено».

Машинально я вытащил свой сухарь и захрустел им. Вкусно было неимоверно. Сибиряк покосился на меня, но ничего не сказал. Я приостановился с этим хрустом. Решил дождаться, когда сухарь во рту размякнет. Через полминуты жамкнул второй кусок. Опять громко. Сибиряк покачал головой и взглядом показал на мать пацаненка. Ее уже колотило во всю губернию. Даже старушек трясло, на которых она опиралась. Кто-то из них начал подвывать, поэтому отец Михаил стал читать громче.

Я подумал, что теперь меня точно никто не услышит, и захрустел снова. Мать у гроба вдруг обернулась. Из ее белого бесформенного лица на меня уставились два красных пятна. Все это вздрагивало, плыло и будто грозило распасться – как рыхлые остатки снежной бабы весной. Когда уже лужи вокруг и все такое.

Отец Михаил замолчал. Все смотрели на меня. Сибиряк ссутулился еще больше.

Я перестал жевать, а потом протянул свой сухарь в эту бледную пустоту. Она перевела на него взгляд, освободила руку из цепкой хватки левой старушки и взяла сухарь. Тело ее сотрясалось.

Огоньки свечей, ровно горевших на кануне рядом с распятием, задрожали, я обернулся и увидел, что в храм вошла та приехавшая девушка. При виде гроба она замерла. Мать мертвого пацана секунду смотрела на сухарь у себя в руке, потом сунула его в рот и начала хрустеть на всю церковь. Чем громче она хрустела, тем меньше ее била дрожь. Когда сухарь закончился, она стояла уже ровно.

– У людей горе, – сказал сибиряк, догнав меня после службы, – а ты еду на отпевание притащил.

– Пообедать не успел, – ответил я.

– Ты, вообще, понимаешь, как им сейчас тяжело? Стой!

Я остановился.

– Понимаешь?

Он смотрел на меня, требуя ответа.

– Наверное, – пожал плечами я.

– Наверное?!

– Это богооставленность, – сказал отец Михаил, останавливаясь рядом с нами. – У них у всех такое после употребления. Им все равно.

– Мне не все равно, – сказал я.

– Может, оттает, – продолжал наместник. – Может, Господь потом даст свою Благодать.

В этот момент с нами поравнялись родители погибшего пацана. Отец его положил мне на плечо руку и сказал:

– Спасибо, парень. Она не ела ничего уже два дня. Любую еду отталкивает.

– Здравствуйте, отец Михаил, – сказал приехавший на «мерсе» мужик, подходя к нам.

Дочь его стояла чуть поодаль и смотрела на меня.

– Я привез то, что обещал в прошлый раз, – улыбнулся мужик наместнику.

– Вы поднимайтесь ко мне, – махнул отец Михаил в сторону корпуса, где был его кабинет. – Я сейчас на кладбище и потом сразу к вам. Чаю на кухне там попросите. Найдете?

– Да, – кивнул мужик. – Я помню, где кухня.

Со стороны монастырских ворот кто-то свистнул. Я обернулся и увидел тех пацанов, которые убивали гадюку. Один из них наклонился за камнем, а затем швырнул им в меня.

– Шалунов прогоните, – сказал отец Михаил то ли мне, то ли сибиряку.

Мальчишка потряс кулаком, но его тут же скрыл от меня бортовой грузовик с гробом, выезжавший из монастыря.

– Юля! – крикнул с крыльца игуменского корпуса богатый гость отца Михаила. – Ты чего там? Идем пить чай!

– Не хочу, – отозвалась она прямо за моей спиной.

Обернувшись, я увидел, что посреди двора никого, кроме нас с ней, уже не осталось. Ее отец раздраженно махнул рукой и скрылся за дверью.

– Привет, – сказала она.

– Привет, – ответил я.

Несколько секунд мы молчали. Она вглядывалась мне в лицо, словно искала подтверждения чему-то, а я думал, что она не славная, как показалось вначале, а красивая. Не такая, как Майка. Совсем другая. Прикид у нее был мажорский. На фоне нашей деревенской серости она смотрелась, конечно, странно.

– Скажи, это ты выступал в Ростове во Дворце спорта два года назад?

– Нет, – быстро ответил я.

– Ну, похож очень.

– Нет.

Она помолчала, а потом зашла еще раз:

– Очень похож на одного парня. Он рэп там читал.

– Это не я.

– Жалко. А я подумала – ты. Он очень круто читал. Там все просто с ума сошли. Я такого никогда не видела. Даже в Америке.

– Ты в Америке была?

– Да, хай-скул там заканчивала.

– Круто. А сама с Ростова?

– Нет, из Москвы. Папа там открывал сеть магазинов. А я случайно на этот концерт попала. Папин партнер был одним из организаторов. Я потом просила его познакомить меня с этим парнем, но его нигде не нашли.

Она замолчала.

– А здесь чего делаешь? – Мне надо было отвлечь ее от ростовской темы.

– Папа икону старинную привез. Выкупил у одного коллекционера в Париже. Она из этого монастыря.

– Круто. И ты тоже решила двинуть к святым местам? Только зря. Тоска здесь. Ничего интересного.

– Нет, меня просто дома нельзя одну оставлять. Папа сказал – или на цепь посадит, или с собой возьмет.

– Опа. Это почему так?

Она пожала плечами и отвернулась.

– Долгая история, – сказала в сторону моей важни.

– Сидишь на чем-то?

Она усмехнулась:

– Лучше бы, наверно, сидела… Скажи, а что у тебя в руках было такое странное, когда ты из монастыря выходил?

– Ничо не странное. Змея просто.

– Прикол! – Она удивилась. – Ты со змеями ходишь?

– Ну да. Сказали вот унести.

– А что за змея?

– Ну, моя змея. Унес. Гадюка.

* * *

Утром сибиряк пришел смотреть, как я убираю битый кирпич. Ему, наверное, Шнырик сказал. Или кто-то другой. А он, видимо, не поверил. Они тут такой картины еще не видели.

– Ты, паря, совсем дурак, – сказал он, присаживаясь на корточки. – Ну кто же так делает?

– Я.

– Это я вижу, что ты. Но зачем?

– Ты же сам сказал – моя важня тут.

На разговор с ним ушли последние силы, и тачка с кирпичами вывернулась из руки.

– Да я не про то. Одной-то рукой зачем?

Я склонился над опрокинувшейся тачкой. С одной рукой поставить ее на колеса действительно оказалось непросто. Получилось только с третьего раза. Кирпича вывалилось еще больше. Пока собирал, веревка моя развязалась.

– Ты где ее взял?

– Где белье сушат.

– А как же люди теперь? Кому постирать надо.

– Я вечером на место привяжу. Помоги! Не видишь – запутался.

Он поднялся с корточек и стал обматывать меня бельевой веревкой. Правую руку, которую надо было зафиксировать, я убрал совсем за спину.

– Так? – спросил он меня через минуту.

– Подергай.

Сибиряк потянул за веревку.

– Вроде крепко.

– Спасибо, – сказал я и покатил тачку дальше.

Она опять норовила перевернуться, но я больше не отвлекался.

Привязывать руку надоумила после дурки умный доктор Наташа. Она сказала – так я физически осознаю то, что творится у меня в душе.

«Без наркотиков над тобою довлеет ощущение потери. Ты должен сделать его осязаемым. Ты должен привыкнуть к нему, и тогда оно отступит. Тебя ведь грызет чувство, будто ты потерял часть себя?»

Часть – это было мягко сказано. Если по чесноку – я больше половины, наверное, не досчитывался.

«Привязывай руку, когда накатывает это чувство. Реально поможет. Сам увидишь – ты справляешься даже когда не в полном комплекте».

Короче, сегодня как раз накатило. Девчонка эта вчерашняя из Москвы не вовремя меня здесь нашла. Полночи потом ворочался, койкой скрипел. К утру уже точно знал – половина меня опять куда-то делась.

– Давай помогу хотя бы, – сказал сибиряк. – Тяжелая ведь.

– Я сам.

Со стороны игуменского корпуса подбежал Шнырик.

– Тебя отец Михаил зовет! – выдохнул он мне в лицо.

От него сильно несло луком.

Я остановился:

– Достали вы с этой веревкой.

Но игумен про веревку даже не заикнулся. Только в самом конце.

– …И развяжись. Не пугай людей.

Он хотел, чтобы я сходил в деревню. К тем родителям, которые схоронили пацана.

– Ты же сумел вчера до нее достучаться. Вот, иди – поговори с ней.

– О чем?

– Да откуда я знаю, о чем? Плохо ей.

– Может, мне тоже плохо.

– Ну, вот и обсудите. Она одного тебя увидела. Не разговаривает ни с кем.

– Может, тогда лучше сибиряк?

– Это почему?

– Он тоже долго не разговаривал. По скорбям в монастырь пришел. Найдут общие темы.

– Слушай, у тебя сердце есть?

– Не знаю.

До деревни было недалеко. Пешком – минут двадцать. Чуть отойдешь от монастыря, и леса уже почти нет. Клочки какие-то на пригорках. То деревце с кустиком, то полынь. А так – сплошные проплешины. Полями тоже не назовешь. Короче, природа жидкая.

Но идти все равно лучше. Шагаешь такой, ни о чем не думаешь. Птица над головой кричит. У крайних домов – пацаны.

Я сначала не понял, что они делают, – в кучу слепились над чем-то. Звуки странные издают. А потом разглядел. Они дербанили старый аккордеон. Тот пацан, что вчера в меня камнем кинул, сидел на земле и дергал за ремень левый полукорпус, растягивая и сжимая мех. Остальные, стоя на коленках, лупили с другой стороны по клавишам. Инструмент стонал, как торчок в кума-ре.

– Эй, малые, хорош!

Они подняли головенки и стали похожи на зверят. Вот иногда бывает – пробьет такая любовь к жизни, что прямо из лужи бы пил. Но не в этот раз.

Пацаны меня сразу узнали.

– Козел! Вали отсюда!

При этом на всякий случай отбежали подальше. Главный их тут же стал озираться. Камень, по ходу, искал.

– Эй! – говорю им. – Кончайте. Я с миром пришел. Давай побазарим.

Они как тушканчики насторожились.

– Зачем инструмент терзаете? Он для другого.

Аккордеон был хороший. Настоящий трофейный Weltmeister – 41 клавиша и 120 басов. Николаевна как раз на таком меня к высокому приучала. Дед его с войны привез. А эти его дербанят.

Я говорю:

– Забираю машину. Вам она ни к чему.

Они в ответ:

– Только попробуй. Наш баян! Нам его отдали.

И вот тут я не утерпел.

– Еще раз, упыри, скажете слово «баян» – в лепестки всех порву! Это аккордеон! Запомнили?!

Они перепугались.

– Это нам его дали! – кричат уже совсем издалека. – Не тебе!

– Кто дал?

– Лешкина мама.

– А Лешка из вас кто?

– Никто. Лешка помер. Его змея укусила.

И камень опять прилетел.

Я кричу им:

– Хорош кидаться! Играть-то на нем хоть кто-нибудь из вас умеет?

– Нет, – отвечают. – Один Лешка умел.

– Тогда забираю.

Они помолчали, потом главный их мне кричит:

– Ты, что ли, умеешь?

Я говорю:

– Могу.

Они пошептались и потихоньку подходят.

– Покажь.

Я думаю – чего бы им такого сыграть – и потом шарашу «Ламбаду». Пацанчики примиряются с жизнью.

– О! Научишь, дятел?

Я улыбаюсь:

– Сам ты дятел. А научить можно. Только не сейчас. Покажите дом этого Лешки.

Во двор они со мной не вошли. Столпились у калитки, будто черту невидимую переступить не могли. Притихли.

Я захожу с аккордеоном – рядом с поленницей стоит эта женщина. Взгляд такой же, как вчера в церкви. То есть нет взгляда.

Я говорю:

– Здравствуйте.

Она не смотрит. И делать вроде ничего не делает. Просто стоит. Из дома муж ее выглянул.

– Чего тебе?

– Меня отец Михаил прислал.

– Зачем?

– Не знаю.

Он покосился на инструмент, потом на пацанов, которые у меня за спиной в калитку заглядывали, и молча ушел в дом. Дверь открытой оставил.

В сенях было темно. Я примостил аккордеон на какую-то чурку, и с нее с грохотом свалилась пустая кастрюля. Мужик в доме ничего не сказал.

На кухне рядом с печкой стояло несколько табуретов. Все разные. Соседи, видимо, не разобрали. Я сел на один. Просидел минут пять или десять. Слушал мух – как они в окно бьются. Потом с кастрюлей в руке вошла женщина. На меня снова не посмотрела, молча прошла в комнату.

– Не надо снимать, Катя, – сказал оттуда мужик.

Потом тишина, и опять:

– Не надо. Я тебе говорю – отойди от зеркала. Стой, куда понесла?

Она вышла из комнаты с черной тряпкой в руках и уронила ее на пол. Мужик появился, поднял тряпку и посмотрел на меня.

– Тебе чего здесь надо? Зачем змею спас?

Я молчал. Женщина стояла посреди кухни.

– Аккордеон зачем притащил? Думаешь, просто так отдали? – продолжал мужик. – Иди отсюда.

Я встал с табурета.

– И попу своему скажи – пусть никого не присылает.

Нет вам веры больше.

На дворе было яркое солнце. Будто не умирал никто.

* * *

Весна 1997, Ростов-на-Дону

Психотерапевтическая беседа № 1

Она так и сказала, когда я вошел:

– Приступаем к психотерапевтической беседе номер один.

А я подумал – значит, будет номер два и номер три.

– Мне бы лучше укольчик. А то чо-то совсем плоховато.

– Все уколы строго по врачебному плану.

Это и была умный доктор Наташа. Только я тогда не знал, что она умная. Думал – просто доктор. Как все в этой дурке.

– Вы почему санитару угрожали? – спросила она.

– Я не угрожал. Вежливо напомнил, что когда-нибудь отсюда выйду и потом обязательно его найду.

– А это не угроза?

– Нет. Люди имеют право общаться друг с другом вне стен этого больничного заведения. Можно таблеточку мне тогда, раз укольчик не разрешаете? Пятый день уже здесь, а таблеток почти не дают. Меня конкретно колбасит.

– Нельзя. Что сделал вам санитар?

Она смотрит на меня, а я думаю – проверяет или правда не в курсе?

– Вы по выходным здесь бываете? – спрашиваю.

– Нет. По выходным люди на работу не ходят.

– Нас тут обкалывают всех в овощи, чтобы санитарам отдыхать не мешали. Кто сопротивляется – того на вязки.

По лицу ее вижу – не знала. Решаю развить успех. Пока она в непонятках.

– Выпишите хороший укольчик, а? Ну, пожалуйста. Медсестры ваши по субботам не под запись галоперидолом народ бахают. А мне от него муторно. Судороги у меня от него.

Но она уже себя законтролила. Не прокатил мой заход.

– Садитесь, – голос поменяла со строгого на совсем строгий. – Нет, не туда.

Я хотел на кушетку упасть, она показала на стул.

– А почему там нельзя? – спрашиваю.

– Доктор должен видеть окно, дверь и пациента. Правой рукой я пишу, поэтому вы сидите от меня слева.

Обстоятельно так излагает. Как дурачку. Хотя, ну да, кто я еще? Мы же в дурке.

И начала записывать на листочке. Пишет, сама тут же вслух объясняет.

– Итак, наркомания – это хроническое психическое заболевание. Хроническое, значит – неизлечимое.

А дальше выкладывает мне все по пунктам. Как в аптеке. Первый этап – выбор наркотиков. Второй – формирование психической зависимости. На этой стадии в психике наркомана образуется дыра. На третьем этапе дыра увеличивается, и возникает физическая зависимость. Проявляется абстиненция.

– Что проявляется?

– Ломки.

Четвертый этап – терминальная стадия. Характеризуется отсутствием критики, почечной и сердечной недостаточностью, перепадами артериального давления, инсультами, смертью.

– Про отсутствие критики можно чуть поподробней?

– Конечно. В терминальной стадии наркоману кажется, что он все еще в порядке. Что он заново социализируется, найдет работу, женится, вернется с четвертого этапа этой таблицы на третий.

– А он не вернется?

– Нет. У этих стадий строго векторное развитие.

– Типа… поезд идет только в одну сторону?

– Именно.

– Ни с одного этапа нельзя вернуться на предыдущий?

Она слегка пожала плечами:

– Такова особенность этой болезни. Я же сказала в самом начале – она неизлечима.

– А чего делать, если оказался, к примеру, на третьем этапе?

– Не переходить на четвертый. Заморозить прогресс.

– На всю жизнь таким останешься?

Она молча смотрела на меня. Потом протянула исписанный лист.

– Возьмите. Почитайте, подумайте.

Я взял бумагу.

– То есть вы меня, как судья, к пожизненному приговорили?

Она покачала головой:

– Вы сами себя приговорили. Так что судья – это вы. Как и приговоренный. А еще вы тот, кто будет следить за исполнением приговора. Вы и преступник, и жертва, и судья, и палач. Все в одном.

Я усмехнулся:

– Как многоликий бог.

– Нет. – Она даже не улыбнулась. – Как заурядный наркоман.

* * *

Лето 1998, Псковская область

– Да не хотят они, чтобы к ним приходили, – сказал я утром наместнику. – Тем более, у меня работа.

– Работа у тебя там, где я скажу, – ответил отец Михаил. – Поможешь сибиряку донести его инструмент до деревни, а потом зайдешь к ним. И не спорь. На сегодня такое твое послушание.

Помимо работы истопника в монастырской бане сибиряк иногда помогал деревенским по строительству. В Сибири своей до этого он был прорабом.

– Вот люди смерти боятся, – заговорил он, как только мы вышли из монастырских ворот. – А почему? Да потому что не знают. Даже про себя самих ничего не знают, куда уж про смерть. Один родился, чтобы им восхищались, другой – чтоб боялись, третьим гордятся, четвертый – просто на радость людям живет, пятого жалеют, шестой нужен, чтобы всех остальных жаба от зависти душила, а седьмой – для всеобщего осмеяния. У всех своя линия, все разные, и все Богу зачем-то годны. Но нет, у нас тут у каждого вопросы возникают – почему этому больше досталось, этому меньше, а я вообще весь плюгавенький получился. Ну и злоба на мир от этого. Потому с жизнью примирения нет. А раз к жизни ключей не нашлось, то к смерти-то и подавно. Жить муторно, обидно, тяжело, но умирать все равно неохота. От того и воют, если вдруг помер кто.

Я шел рядом по заросшей, нехоженой дороге и слушал его голос. Смысл до меня доходил, но я больше прислушивался к тону и ритму. Судя по флоу, у чувака накипело.

– Нет, ну понятно – когда у людей горе, тут и не захочешь, а взвоешь, но пока жизнь сама по себе идет – чего печалиться-то? Чего грустить, что она закончится? Дети вон, представь себе, придут на свою площадку – ну, вот где у них карусельки разные, качельки, – и вдруг задумаются, что в конце-то концов по-всякому придется уйти вот из этого ихнего рая. И вместо того, чтоб играть, чтоб со своих горок кататься, бегать, прыгать и… я не знаю там… радоваться – сядут они в углу и начнут выть оттого, что скоро их отсюдова заберут. И так и проплачут все свое время вместо того, чтобы веселиться. Вот он, страх-то, с людьми чего делает. Непонятная вещь.

– Ты, по ходу, действительно долго молчал, – сказал я, когда он наконец перевел дух.

Сибиряк ответил не сразу. Минуту или две мы шагали, позвякивая его инструментами в ящиках, а потом он вздохнул.

– У меня сын в Чечне погиб. В девяносто пятом призвали, а через полгода запаянный гроб привезли… Такой вот, как ты, был. Рэпом тоже этим вашим… увлекался.

Дальше до деревни шли молча.

Заговорил он только у первых огородов:

– В общем, я до вечера тут проковыряюсь. Ты меня не жди. Сделаешь, как отец Михаил велел, и возвращайся.

– Хорошо, – сказал я.

У дома, где жили родители погибшего пацана, стояла та девушка из Москвы. В руках у нее был аккордеон. Зачем он ей, она явно не знала.

– Я думал – ты уехала.

– На твоем месте я бы туда не ходила.

– Да? – Я остановился, приоткрыв калитку. – А чего там? Совсем?

– Да не то слово. Я им еды принесла, вещи кое-какие, а им пофиг. Выгнали меня. Вот эту штуку еще зачем-то дали. А она тяжелая.

– Давай помогу.

Она с радостью избавилась от инструмента.

– Меня Юля зовут.

– Круто. Тебе куда его отнести?

– Вообще-то он мне не нужен. Имя свое не хочешь назвать?

– Нет.

– Тогда неси в самый конец улицы. Я там остановилась.

Отца она убедила оставить ее здесь, пообещав на обратной дороге выпрыгнуть из машины. Он решил, что снять у местной бабушки жилье будет безопаснее. Сам тут же свалил. В принципе, правильно. Головняки в любом случае рассосутся. А так – вроде и не поссорились.

– По ходу, кризис у вас, – сказал я, входя следом за ней в просторную комнату с очень низеньким потолком. – Куда ставить?

– Да куда хочешь.

Я опустил аккордеон на табуретку рядом с трюмо, из которого торчало с десяток древних новогодних открыток.

– А почему решила остаться?

– Ты же остался.

– При чем здесь я?

– Ни при чем. Но Шемякин тоже какое-то время жил в монастыре. И тоже недалеко от Пскова. Настоящий художник должен… Ему необходимо… Понимаешь, он никому…

Она задохнулась, как от порыва ветра, и беспомощно посмотрела на меня. Я не понимал, отчего ее вдруг накрыло.

– Шемякин – это кто?

Она подавила улыбку.

– Известный скульптор. Он с Высоцким дружил.

– С Высоцким? Круто. А ты как в этой теме? Тоже лепишь чего-нибудь? Или поешь?

– Нет… Я ничего не делаю. Мама дружит с Шемякиным. Она в Париже живет.

– Понятно. Не остался, выходит, твой скульптор в монастыре? Париж покруче будет.

– Нет, нет, ты не понял…

– Да ладно, забей. У тебя веревка есть?

Она опешила.

– Какая веревка?

– Ну такая, обыкновенная. Чтоб подлинней. Надо руку за спину привязать. Вот так, – я показал.

– Зачем?

– Долго рассказывать. Есть?

Она пожала плечами:

– Не знаю. Наверное, есть. Мы же в деревне.

Пока искали веревку, пока обматывали меня, этой Юле позвонил отец. Я сначала не понял, что за звук. В местной глуши НЛО с пришельцами, наверное, чаще встретишь, чем сотик. Но она вытащила из-под подушки такую изогнутую трубу и говорит в нее:

– Не надо меня проверять, я в полном порядке.

А сама руку мне сзади к спине приматывает веревкой. Трубу держит плечом и щекой. От этого лицо сбоку сплющилось.

– Папа, – она продолжает. – Ты немного достал…

Нет… Нет… Я сейчас занята… Что?.. Учусь вязать снопы…

Смотрит мне в глаза, улыбается и подмигивает.

– Ну, какие, какие?! Обыкновенные. Какие снопы бывают? Я же теперь обычный человек. Самый ординарный.

Поэтому занятия у меня самые скучные… Я не ерничаю…

Нет, все в порядке. Пока. Да, конечно.

Уронила телефон на кровать.

– Говорит, что любит.

Подергала за веревку.

– Не слишком туго? Рука не затечет?

– В самый раз. Ты ему верь.

– Насчет чего? Что любит? – Она усмехнулась. – Он же обязан любить. Он папа.

– Не обязан, – сказал я.

Короче, в таком виде и пришел к этой горестной Кате. Послушание есть послушание. Раз уж вписался, надо за базар вывозить.

Мужа, как выяснилось, зовут Колей. Он поорал для приличия, чтобы я уходил, а, когда понял, что бесполезно, спросил, чего там с рукой. Я объяснил. После Юлиных заходов на всяких скульпторов и музыкантов мне было надо. Причем по-жесткому.

– Коля, я тоже хочу, – сказала его жена.

Так я узнал Колино имя.

– Ты совсем сдурела? Я без того по дому один кручусь! Ты как столб – то в огороде, то посреди кухни. А теперь еще руки себе привяжешь?! Да пошли вы оба!

Он швырнул в тазик с картошкой ножик и убежал. Так и не дочистил свою картоху.

Через десять минут мы с Катей были уже двое подвязанных. Однорукие бандиты по-псковски.

– Ну как? – спросил я. – Легче?

Она кивнула. Походила немного по кухне, будто приспосабливалась, потом остановилась и вздохнула всей грудью.

– Может, это… картошку дочистим? – сказал я.

Она усмехнулась, хотя горечь в глазах такая, что ой, мама.

Я говорю:

– Не, в натуре, давай попробуем.

Она подошла к тазику, постояла, потом присела на корточки рядом с ним, взяла ножик и посмотрела на меня.

– Резать будешь? – говорю. – Тогда я держу. Только смотри, пальцы не отфигачь мне.

Взял из таза картофелину и протянул к ней.

Она говорит:

– Крепче держи.

Голос у нее оказался красивый.

* * *

За деревней слегка прихватило дождем. Зашелестело по кустам, по деревьям, стукнуло по макушке, но скоро стихло. Минут через десять меня догнал мужичок на раздолбанном мотоцикле «Урал» с коляской. Остановился, объяснил, что сибиряк отправил его в монастырь за уровнем. Утром мы почему-то не взяли его с собой. Я сел к мужичку за спину, и мы затряслись по ухабам. Наносило то бражечкой, то бензином. Далеко не уехали. «Урал» пару раз крепко подбросило, что-то в нем скрежетнуло, мотор заглох.

Пока этот гонщик возился со своей развалюхой, хвастаясь баней, которую отгрохает ему сибиряк, небо стало совсем больным. Со стороны деревни проворчал дальний гром. Мужичок сказал, чтобы я забирался в коляску. Когда полило всерьез, я уже сидел под негнущейся черной клеенкой и смотрел то на пацанов, скачущих невдалеке у заброшенного сарая, то на мокрого насквозь мужичка, и слушал, как барабанит по старому мотику проливной дождь. Мужик чему-то смеялся, пацаны орали, а я думал про девушку Юлю со странным телефоном в руке, про несчастную Катю, не понимающую, как дальше жить, оттого, что слишком резко перестала быть мамой, и про свою маму, которую не видел уже целый год. Я пытался представить ее лицо, но видел только склоненную голову. И вздрагивающие плечи. И то, как она изо всех сил старается не вздрагивать, чтобы попасть мне в вену.

Утром проснулся с твердым ощущением чего-то важного. Такого, что не происходило уже давно и могло вот-вот случиться. Посмотрел на пакет с вещами, где раньше лежала змея, но это было не оно. Открыл окошко, прислушался. В кухне стучали бидонами. После вчерашнего дождя все монастырские постройки окутывал туман. Стелился по двору, висел клочьями на кустах и перилах у входа в игуменский корпус. До рассвета оставалось чуть-чуть. В дальнем углу за баней копошился Шнырик. Мутил чего-то – из окна я не мог разглядеть, чего. Этот неспокойный типок уже подкатывал раз-другой с какими-то бредовыми предложениями, но я не слушал его. Ту бензопилу от спонсоров, скорее всего, подрезал именно он, а не торчки, на которых катил бочку наместник. Я пригляделся. Шнырик будто почувствовал и тут же затих.

Нет, и это было не оно.

Важное что-то ощутимо витало в этой тишине, полутьме и тумане, но я никак не мог понять – что. Из кухни с негромким говором вышли три человека. Послушники несли кастрюли с завтраком для трудников. Монах, шедший позади них, рассказывал им что-то, и в ответ те смеялись. Из храма донеслись голоса певчих. Они распевались перед заутреней. Отец Михаил вчера что-то ворчал на них, и вот решили прийти пораньше. За воротами залаяли бродячие псы. Эти прибегали сюда из деревни каждое утро, рассчитывая на остатки от завтрака. Видимо, те, кто трудничал тут до нас, не все доедали. Голод их не так донимал. Потому и ушли. А мы здесь. Нам надо. И собакам с нами не светит.

Весь день потом я жил с этим чувством. Все было важно, и все было не то. Каждый кирпич, который я подобрал и положил в тачку, каждая куча мусора. Я работал, возился вокруг ямы с водой на месте бывшей часовни, прислушивался к себе, и мне нравилось, как я работаю, и как прислушиваюсь, и как я устал. Единственное, что не нравилось, – я никак не мог нащупать то важное. Оно ускользало, хотя сама работа меня успокаивала. Труд уже давно стал необходимой частью меня. Не так, как в рехабе. Особенно поначалу, год примерно назад. Любое послушание тогда казалось невозможным. Любая работа – отвратной. Доходило до мордобоя. Бывало так жестко, что потом хоть в больничку. Но со временем втянулся. Телята, наверное, помогли. А может, земля. Телята точно отвратными не казались. Говно любое в любых количествах из их сараюшки таскал легко. И в земле ковыряться тоже покатило. Не сразу, но понемногу зашло. Смысл появился. Так что в монастыре уже, в общем, было по кайфу – кирпич битый, строительный мусор, все это хорошо.

А к вечеру и тема с важняком сама собой разрулилась.

– Но я же видела, как ты на него смотрел! – Она шла за мной и протягивала свой сотик. – Тебе надо позвонить! Я знаю!

– Просто труба крутая, – не останавливался я. – Не видел еще таких. Даже у бандитов таких нет. Мажор у тебя папаша.

– Бандиты тоже домой звонить предлагали?

– Нет. – Я остановился. – Они на другую тему.

– Ну вот… – Она слегка запыхалась. – А я – на эту.

Сотовый чуть подрагивал в ее вытянутой руке. Она измученно улыбалась.

– Позвони. Ты же хочешь.

– Я много чего хочу.

Мама ответила не сразу. Трубку взяла после второго гудка, но заговорила не сразу. Молчала долго после моего «мама, привет». Будто этим «мама, привет» я ее заколдовал. А мне хотелось услышать ее голос. Усталый, мамин, родной. Больше года уже прошло. Я его вспоминал часто. А тут – молчание. И потом слышу – плачет. Я говорю – мам, ты чего, это я, Толя.

От Юли этой пришлось отвернуться. Но она добрая душа, слышу – отошла в сторону.

– Чего там у вас? Как?

Мама дальше молчит.

– Как Николаевна? Дед?.. Как отец?

– Он… к тебе хочет приехать.

Вот и услышал наконец ее голос.

– Мам! Харэ плакать. Все хорошо. Я работаю. Важню строю.

– Что строишь?

– Важню. Ну, то есть, это… часовню.

– А ты где?

Голос у нее далекий, потерянный, словно не в Ростове она, а на другой планете. И планету эту еще поискать. Непонятно в каких галактиках.

– Мам, я в монастыре побыть решил немного.

– В монастыре? А что ты там делаешь?

– Трудничаю. Послушание несу.

Она помолчала, а потом голос у нее снова дрогнул:

– Толик, родной, а когда ты вернешься?

– Пока не знаю, мам. Но не сейчас. Мне еще рано.

Она вздохнула, и вздох ее перебился тройным тактом, как у детей бывает после слез. С таким затуханием.

– Отец к тебе собирается. Все уши мне прожужжал. Пришли, пожалуйста, адрес.

– Хорошо.

– Завтра же, телеграммой.

– Да, понял.

Она, видимо, уловила холод.

– Ты разговаривай с ним, когда он приедет… Пожалуйста.

– Я буду.

– Он переживает очень. Себя винит.

– Не виноват он ни в чем.

– Толя, мне это важно. Чтоб вы поговорили. Ничего нет важней.

– Мам, я сделаю. Пусть приезжает.

– Спасибо. – Она снова глубоко вздохнула, но потом спохватилась: – Слушай, тебе, наверно, говорить очень дорого, а я рассказать ничего не успела. У нас тут…

– Мам, мам, подожди, – прервал я.

– Что, Толя? – Она насторожилась.

Привыкла, что я делаю больно.

– Прости меня… Я последняя тварь. Мне очень стыдно… И я очень тебя люблю.

– Толик…

Больше она уже ничего не сказала. Ждать было бесполезно. Да и не нужно.

Я повернулся к Юле, чтобы отдать телефон.

Она его взяла и начала говорить что-то, но я не слышал. Я даже видел ее с трудом. Застилало чутка. Ну, то есть Шнырика видел, как он мечется у ворот, кирпичи свои видел – целую груду, сибиряк у бани возился, а Юлю пока не видел. Не вписывалась она. Услышал, наверное, через минуту.

– …так нельзя, понимаешь? Я ведь узнала тебя сразу. У тебя дар, а ты его решил закопать – в эти кирпичи, в эту грязь. И даже если брать христианский момент, вспомни притчу о рабах и подаренных им талантах. Это же монета была – талант. И один ее закопал…

– Стой, стой, – я взялся руками за голову. – Ты о чем вообще? Какие рабы? Какие монеты?

– У тебя настоящий огромный дар. Я была на твоем выступлении в Ростове. Это был ты, можешь врать мне сколько угодно.

Тут до меня начало доходить.

– Ты из-за меня, что ли, тут осталась?

– Из-за твоего дара. Ты сам не понимаешь, сколько тебе дано!

– Блин, да тебе-то какое дело? – Я снова взялся за тачку. – Ты это… Езжай, короче, в свой Париж, или куда там. Мне работать надо.

На это она вдруг обиделась. Я лица не видел ее, потому что уже опять со строительным мусором возился, но голос у меня за спиной по-хорошему так зазвенел. Как хрусталь, который вот-вот разобьется.

– Другие, может, удавиться готовы за твой талант! А ты выкаблучиваешься.

Такое вот слово сказала – «выкаблучиваешься». Даже насмешила слегонца.

– Пусть давятся, – ответил я и толкнул тачку.

Тяжело пошла. Перегрузил малость.

Вечером никак не мог уснуть от жары. Хотя, наверное, не только от жары. На ум лезло всякое. Поднялся с кровати и открыл окно. Жаль, в башке такого окошка нет – приоткрыл бы, проветрил, и спать.

Через пару минут стало прохладней, но с улицы набились комары. Прилезли, твари, с ноющими такими минусами. Как будто у меня в голове своих не хватало. Я опять подошел к окну, чтобы теперь закрыть. Внизу стоял Шнырик. Задрав башку, он смотрел прямо на меня, словно знал, что я сейчас появлюсь. Хотя, конечно, знал. Окно, скорее всего, только у меня одного, придурка неместного, было открыто.

Шнырик начал махать рукой. Слов не производил.

У нас во дворе так махали, когда хотели втихую от жен прибухнуть слегка. Или не слегка – смотря как пойдет.

– Сам поднимайся, – негромко сказал я.

Он сделал руками крест, и я вспомнил, что после отбоя в чужие кельи по монастырскому уставу заходить нельзя. В каких-то пунктах Шнырик все-таки чтил устав.

– Чего тебе? – спросил я его, усаживаясь на скамейку.

– Тема одна есть, – зашептал он.

– Ты опять за свое?

– В натуре тебе говорю. Тема железная. Мойку давай откроем.

– Какую еще мойку? Ты совсем с дуба рухнул?

Шнырик заторопился:

– Машины мыть будем. Паломники богатые приезжают. Видал, на какой тачке недавно мужик подъехал?

Бабла нарубим.

Я встал со скамеечки.

– Да погоди ты, – суетился он. – Поговори с отцом Михаилом. А то меня он не слушает. Ты у него в уважении. Причем неизвестно за какие заслуги. А я тебя в долю возьму. По-братски.

– Ты знаешь, чего… – начал я, но тут подошел сибиряк.

Видимо, со сном тут не у меня одного были проблемы.

– Иди, Шнырик, с Богом, – просто сказал он, и тот его как-то сразу послушался.

Даже не возмущался. Растаял в темноте аки бестелесный дух.

– Вот верхонки тебе принес, – сибиряк протянул мне огромные рукавицы из брезента. – Руки, поди, уже совсем сбил.

Я посмотрел на свои ладони. Ободрался за эти дни в самом деле порядком.

– Спасибо.

Мы молча посидели, прислушиваясь к звону комариных минусов. Рэпчик они выдавали знатный.

– Валера сегодня приходил, – вздохнул сибиряк.

– Валера? Это кто?

– Наркоман бывший. До меня еще здесь трудничал.

– Наркоманов бывших не бывает.

– Не знаю я, как там у вас положено, – помотал головой сибиряк. – Только Валера больше десяти лет не употребляет.

– Без разницы, – сказал я. – Он все равно каждый день хочет. От этого не уйдешь… А чего приходил-то?

Сибиряк помолчал, нащупывая ответ, потом едва заметно кивнул:

– Опору ищет. Испытывает его Господь.

– Срыва боится?

– Про это мне неизвестно. Дом у него сгорел. Два года строился, а тут в одну ночь все пропало… Позавчера, я так понял.

Он замолчал, и с полминуты мы просто сидели в темноте. Окна в гостиничном корпусе давно погасли. Я думал об этом незнакомом Валере, о маме и, странно, о том, что ночи тут на севере тоже бывают красивые.

– Вот все правильно делает человек, а у него все равно валится, – подал голос сибиряк. – В Москву свою решил не возвращаться, от соблазна подальше. Женился, две девочки родились. Трудится. Пасеку монастырскую поднял. Сбитень теперь вот наладил. Даже в Ленобласти продают. А тут бах – все сгорело.

– Может, он не то чего-нибудь делает?

– Да нет, все то. Просто жизнь такая. Рай себе горбом не заработаешь.

– А как же тогда?

– Никак. Валера и сам все понимает. Посидел, покурил, потом говорит: «Ладно, мы от жизни не бегаем – мы ее живем». И дальше работать уехал.

– А жить где теперь будет? Дом-то сгорел.

– Сказал, что новый построит.

Мы посидели молча еще минут пять. Думали каждый про свое. Потом сибиряк поднялся и сообщил о своей части нашего общего молчания.

– Несчастье ведь как болезнь. В нем тоже не одна только горечь.

– В смысле?

– Болезнь человеку дается, чтобы он стал лучше. Шанс это, понимаешь?.. Если по результату не умер, конечно. Так и несчастье. Меняет оно нас. Кого в лучшую сторону, кого в худшую – это уж нам выбирать, но шанс на перемену дается огромный. Потому что иначе костенеет человек, твердый становится, неподъемный. А тут вроде как все сбросил – нужное, ненужное, потом поймешь. Причем не только болящему этот шанс посылается. Люди же вокруг нас. Близкие, далекие – всем так или иначе меняться надо. Раздражение там на больного, усталость, злость даже – все это сильно меняет. Либо справишься с этим, либо нет… Вот у тебя, например, семья есть?

– Есть.

– Много народу?

– Хватает.

– Думаешь, небось, что им жизнь испоганил. Спать не можешь от этого. На лавочке вон по ночам сидишь.

Я молчал.

– А зря, – качнул головой сибиряк. – Твоя беда – это и для них испытание. Они должны его сами пройти. И тебя это не касается. Так что виной себя не трави. Стыд – хорошее дело, но ты свой труд и свое послушание исполняй. А у родных не отнимай шанса.

– Какого шанса?

– Лучше стать. Или ты один хочешь?

– Я один во всем виноват.

– А жирно тебе не будет?

* * *

Весна 1997, Ростов-на-Дону

Психотерапевтическая беседа № 2

Умный доктор Наташа на этот раз писать ничего не стала. Положила передо мной на стол несколько фотографий.

– Помнишь, когда это снято?

Я, конечно, подофигел, но держаться старался ровно.

– У вас откуда они?

– Мама твоя принесла. Помнишь или нет?

На фотках был я в мелком возрасте, были Николаевна, брат, мама, отец. С Тагиром ни одного снимка я не увидел.

– Вы толпу под окнами можете разогнать? – спросил ее вместо ответа. – И так спать не могу, а тут еще эти орут.

– Я думала – тебе приятно. Они же твои поклонники.

– Мне неприятно.

Она внимательно на меня посмотрела. Психиатры знают, как надо смотреть.

– Ты связываешь свою проблему с успехом? Решил от него отказаться?

– Ничего я не связываю. Скажите санитарам, чтоб их уняли. Спать не дают.

Она кивнула:

– Хорошо, обсудим это чуть позже. А теперь давай о твоей семье. Сколько тебе лет на этом снимке?

Странная штука, но в близких мы отражаемся сильнее, чем в зеркале. Я, например, не думал, что я наркоман, пока мама не стала так думать. Вернее, пока не узнала об этом. То есть я жил себе, треки писал, кололся, и ничего меня особо не парило. А потом посмотрел на маму и такой – опа, оказывается, я наркоман. В натуре покруче зеркала.

– Лет пять-шесть, не знаю.

– А что за ящик у тебя в руках?

– Обычный ящик. Для посылок. У нас в нем игрушки хранились новогодние.

– Значит, это Новый год?

– По ходу, так.

– Расскажи мне про них.

– Про игрушки? – Я подумал, что она уже совсем загоняет.

– Ну да. У тебя же была любимая. Ты всегда помогал елку наряжать?

Я кивнул.

– Было такое дело.

– Какое украшение помнишь лучше всего?

– Звезду на макушку.

– Отлично. Она из картона была?

– Нет… Из таких стеклянных трубочек… Красные и синие. Шарики еще блестящие на концах. Внутри проволока.

– Но тебе, наверно, не позволяли ее самому на елку надевать?

– Нет, конечно. У нас высокая всегда была. Я бы не достал.

– И что ты тогда делал?

– Игрушки вынимал из ящика. Они там под ватой лежали. Потом маме с бабушкой подавал. На нижние ветки сам вешал.

– А брат?

– Чего брат?

– Он чем занимался? Это ведь он рядом с тобой на снимке?

– Да, он.

– Что ему нравилось делать больше всего?

– Когда елку наряжали?

– Да.

Я подумал и вспомнил.

– Дождь развешивать.

* * *

Лето 1998, Псковская область

А Шнырик был из детдомовских. Я и сам это видел, и потом отец Михаил подтвердил. Когда живешь, зная, что не нужен своим родителям, – это заметно. Человек в три, в четыре года, ну в пять начинает врубаться не только в то, чтоб поесть и чтоб по голове не били. Он же задумывается – а с кем я? Но тут раз, и выходит – ни с кем. Тебя даже мамка твоя не захотела. Получается – ты на свет народился таким мерзким, что та, которая тебя родила, тут же тебя и кинула. Только бы не видеть эту мразь. Ну и пошло-поехало. Это насчет любви к себе. И насчет уважения там, до кучи.

А тут вас, уебышков, еще всех вот таких собрали и в один большой дом привезли. Чтоб, сука, не скучно было. И чтоб найти кого-нибудь слабее себя. И на нем оторваться. Да пару-тройку взрослых теть к вам за все про все прилепили. Которых пожестче. Потому что им тоже есть за что у жизни спросить. В общем, у этих теть не задержится. И ты такой – опа, вот это пошел замес. А тебе лет-то – четыре.

Короче, детдомовских потом видно.

Когда немного подрос, бабка левая в псковской деревне обнаружилась, седьмая вода на киселе. Он у нее повытаскал, чего мог, а затем в монастыре по соседству притулился. Там кормили. Опять же всегда можно чего-нибудь намутить. Бабка – слабый ресурс. С нее много не вымутишь.

Через три дня после моего звонка домой Шнырик вынырнул с новой схемой. Их у него, похоже, было немерено.

– Братан, ты же по музыке тащишь? Помощь нужна старому человеку.

Я продолжал копать, но Шнырик не уходил.

– Ну помоги, трудно, что ли? А я тебе с канавой – того… Денек-другой тоже поковыряюсь.

Рукав, который я копал, чтобы отвести воду из переполненной ямы, у двоих отнял бы времени, конечно, меньше, чем у одного.

Я выпрямился и оперся на черенок лопаты.

– Концерт кому-то решил устроить?

– Да какой там концерт, – заспешил Шнырик. – У бабули моей на днях пацанва аккордеон поломала. Починить надо. Он ведь хороших денег, наверно, стоит. Наладим, загоним кому-нибудь – бабуля полгода спокойно жить будет. А то и год. Ей надо-то – кроху. Благое дело, братан, божеское.

Он ткнул пальцем в небо, будто призывая в свидетели Того, Кто посылает бедным старушкам дорогие аккордеоны.

– А девушка Юля из Москвы случайно не у твоей бабули остановилась?

– Брата-а-ан… – Шнырик от удовольствия расплылся как блин на сковороде. – Это отдельная песня. Она же тут полный кирдык устроила своему папаше, когда малого отпевали. Не поеду, орет, хоть убей. Ну, я тут такой нарисовался – с понтом знаю одно местечко, где можно на время поселиться, старушка тихая, чистая, домик уютный. И ты знаешь, чего? Этот лошара московский мне с ходу две сотни грина отвалил. Прикинь?!

Шнырик в полном восторге от своих деловых способностей хлопнул в корявые ладоши и потер ими друг о дружку, словно втирал в кожу долгожданный успех.

Я посмотрел на него секунду-другую, а потом стал снова копать.

– Эй, ты чего? – опешил Шнырик. – Бросай свою шухлю. Бабуле надо помочь.

– Без меня, – сказал я.

– Да я поделюсь с ней! Я из тех двухсот баксов целую половину ей отдал.

Я продолжал копать.

– Ну, ладно, отдам! Блин, ну куда ей сто баксов?!

– Пошел в жопу.

– В монастыре нельзя так выражаться.

– Тогда иди куда хочешь.

Он присел на корточки, чтобы заглядывать мне в лицо.

– Братан, я все деньги за этот баян ей отдам. Мамой клянусь.

– Это не баян, – выдохнул я. – Это аккордеон. А мамы у тебя нет.

Он скуксился:

– Слушай, ну ты чего такой неконструктивный. Вас чо, в дурке не учили сдерживать агрессию?

– Слышь, – я выпрямился и перехватил лопату по-другому. – Может, тебя переебать слегка? Чтоб ты успокоился.

Он вскочил на ноги и на всякий случай отбежал подальше.

– Я отцу Михаилу пожалуюсь, что ты в обители материшься! И что старым людям не помогаешь. Он тебя выгонит.

Я несколько раз ткнул лопатой в землю. Лезвие упиралось в какие-то толстые корни, хотя больших деревьев поблизости не было.

– Пока Юля там, я туда не пойду.

Шнырик на секунду задумался и потом просветлел.

– Так нет ее. Уехала. Позавчера еще вещи собрала и на автобусе укатила. То ли в Псков, то ли сразу в Питер.

Я изо всех сил пытался перерубить лопатой корни деревьев, которые здесь уже давно не росли, и думал о том, как сильно обидел человека.

* * *

– Вот сюда проходи, – бормотал у меня за спиной Шнырик. – На ведра не обращай внимания. Просто перешагни. Голову осторожней! Корыто висит.

Мы с ним толкались в темных сенях и все никак не могли нащупать дверную ручку. Из дома доносились протяжные жалобные звуки, как будто там кто-то мучал козу.

– Ты же сказал – сломан аккордеон, – обернулся я к пыхтевшему позади Шнырику.

– Видать, снова пацаны до него добрались. Щас разгоним. Щас, щас!

Он протиснулся вперед, заколотил по двери кулаком, и через секунду она открылась.

На пороге стояла Юля.

Я повернулся, чтобы уйти, но влетел в пустое ведро.

Оно с грохотом долбанулось в соседние. Юля засмеялась.

– Уже назад приехала? – заспешил Шнырик. – Понравилось, значит, у нас! А я говорил твоему папаше – места расчудесные. Захочете уехать – а ни в какую!

Юля продолжала смеяться, я громыхал ведрами, инструмент в доме жалобно стонал.

Через минуту мы стояли посреди большой комнаты с низким потолком.

– Ты сказал – они его раскурочили, – я перевел взгляд с пацана, сидевшего с аккордеоном в углу, на Шнырика. – На фига опять разрешаете?

– Это были другие мальчишки, – возразила вошедшая следом за нами в комнату Юля. – Вадик не балуется. Ему действительно интересно.

– Научишь? – Этот Вадик уставился на меня, будто я ему должен.

– Жизнь научит. Дергай отсюда. Мне надо инструмент починить.

– Сам дергай, – отозвался малец и тут же получил от Шнырика по затылку.

– Хорош, – остановил я детдомовский самосуд, склоняясь к привычно согнувшемуся от удара пацану. – Тебе зачем?

Пацан покосился на меня, потирая затылок, подумал чутка, а потом все же раскрыл свой план:

– В город уеду. Буду на улицах играть. Мамке на свадьбу насобираю.

Шнырик заржал.

Я выпрямился, и он тут же смолк.

– Замуж решил ее выдать? Грамотная тема. А жених есть?

– Нету пока. Но как деньги соберу, появится.

– Это скорее всего, – согласился я.

– Мне кажется, у него талант, – подала голос Юля.

– Талант? А ну-ка, малой, дай инструмент. Вот это повторить сможешь?

Я сыграл начало «Мэкки-нож».

– Да легко, – хмыкнул он.

– Апломб есть. Уже что-то. Но сначала надо инструмент посмотреть – чего с ним твои дружбаны сотворили.

В итоге серьезный ремонт не потребовался. Я кое-что поправил по мелочи и отдал аккордеон пацану. Тот начал подбирать, а я пошел искать Шнырика. Он уже сообразил, что за базар придется ответить, и по-тихому куда-то свалил. Ни во дворе, ни в огороде, ни в старом сарае с выломанной дверью я его не нашел. Лучше детдомовских ныкаются, наверно, только суслики в донской степи. Там жизнь еще не тому обучит. Но здесь на Псковщине Шнырик был лучшим.

– Уходишь? – спросила Юля с крыльца, когда я понял, что искать бесполезно.

Я вышел за калитку и уже с улицы ответил:

– Работы в монастыре много. И так времени вагон потерял.

– А Вадик?

– Что Вадик?

– Он же старается. Ему надо маму замуж выдавать… Ты ему задание дал.

Я почесал репу:

– Ну, раз маму… Тогда ладно.

Пацан действительно оказался способный. Или упрямый. Иногда трудно бывает отличить. Когда мы вернулись в дом, у него уже почти получалось.

– Допекло тебя, по ходу, без отца жить.

– Не, мне нормально, – сказал он, не отрывая глаз от клавиш. – Кувякушки дохнут.

– Кто?

– Ну, по-вашему – куры.

– А-а… И чего они дохнут?

– Так за ними уход нужен. Глаз женский. У меня с ними не того. Я ей говорю, она меня не слушает. А мужа послушает. Забоится.

– То есть ты из-за куриц все это замутил?

– Ну да, – он кивнул. – А еще мамку жалко.

– Славный, – сказала Юля, выходя за мной в соседнюю комнату.

Чай попить предложила. А чего еще делать? Малой никак не мог подобрать последние ноты.

Здесь у Шныриковской бабули, видимо, располагался штаб. Рядом с кроватью на землистой мешковине был разложен лук. У стены напротив тосковало проржавевшее ведро с картохой. С телевизора годов, наверное, семидесятых уголком свисала замызганная вязаная салфетка. Пол накрест пересекали длинные, не самые чистые на свете половики. По центру стоял круглый стол, застеленный древними, еще советскими газетами. На газетах посреди пятен от чая, комбайнов и космонавтов громоздились целлофановые пакеты с мутной какой-то едой. В обоих окнах, которые и в жару оставались наглухо закрыты, между рамами темнели пролежни старой ваты. Воздух был спертый. При этом воняло чем-то таким, чего бы я совсем не хотел даже в своей кривой жизни. Чем это пахло? Ветхостью? Нищетой? Но в монастыре мы тоже особо не жировали. Нет, здесь было другое.

– Не доверяет тебе хозяйка, – показал я Юле на ведро с картошкой. – Опасается, что объешь?

– Да нет, у нее и до меня все продукты в этой комнате почему-то хранились. – Юля махнула в сторону обшарпанной хлебницы на комоде. – Вон там, например, внутри до фига всего, кроме хлеба. Она чего там только не прячет.

– Ну, значит, бабушка готова к самым неожиданным поворотам. Где она, кстати?

– Не знаю. Уходит куда-то на целый день.

Мы помолчали, прислушиваясь к пассажам Вадика из соседней комнаты. У него получалось все лучше.

– Так ты почему не уехала? – спросил наконец я.

Юля как-то очень невесело усмехнулась:

– Куда?

Я пожал плечами:

– Домой, куда еще?

– У меня сейчас вот дом, – она обвела рукой все это старушечье убожество, весь этот запах. – Другого я не хочу.

Я посмотрел ей в глаза и понял, что она говорит правду.

– С отцом непонятки?

– Да там… – Она вздохнула и отвернулась. – Запутанная, короче, история.

– Расскажешь?

– Тебе не понять.

Я хмыкнул.

– Думаешь, настолько тупой?

Она повернула ко мне голову.

– Нет, по другой причине. Но именно ты понять не сможешь.

– Если не расскажешь, тогда точно никогда не пойму.

Юля несколько секунд молча смотрела на меня, а затем начала говорить. Лицо ее менялось, голос менялся, она сама менялась, как будто история, осевшая в ней, делала из нее другого человека, и вот теперь этот чужой человек уходил, а передо мной с каждым ее словом проступала она сама – взволнованная, обиженная, одинокая.

От нее многого ждали – способная, красивая, денег немерено у отца. Отправили еще маленькой девочкой в Штаты. Фигурное катание, тренеры вокруг – одни чемпионы, мальчика Петю снарядили с ней из Москвы. Папа платил за все. Дома под его бабки специалисты дружно пропели ему об огромном таланте. И посоветовали дочь увозить – там условия, там лед, там наука, там лучшее в мире все. Папа повелся. Он же не знал, что эти ребята исполняют упражнение «соскок». Чтобы с них не спросили потом за низкие результаты. А в Америке постепенно все прояснилось. У Пети получалось как надо, а у Юли – нет. Но папа платил за обоих, поэтому Юля продолжала кататься. Хотя тренер, добрая душа, прямо ей говорил, что с другой партнершей Петя взлетит до небес. А Юля знала – если будет другая партнерша, папа платить перестанет, и максимум, до чего Петя взлетит, – это место официанта в дайнере недалеко от катка. Потому постепенно привыкала к тому, что она чмо. Остальные детишки не особо стеснялись. Она в их глазах была той тварью, которая топит настоящий талант. Ну и травили соответственно. Даже не исподтишка. В общем, натерпелась. Когда, наконец, этому Пете предложили гражданство и финансовую поддержку, она отнесла свои конечки на ближайшую американскую помойку, села в самолет и полетела через океан в сторону дома. Дальше Петя мог без нее.

Но сама она, как я понял, терпилой себя считать не перестала.

– А он что сказал, когда ты решила уехать?

– Сказал, что любит и хотел бы жениться.

Я хмыкнул:

– «Хотел бы»?

– Ну… он как-то так выразился, я точно не помню. Но звучало немного странно.

– Крутой. А партнершу новую взял?

– Да. Очень перспективная девочка. Они наверняка станут чемпионами.

– Ну, молодцы. Рад за них.

– Да, я тоже.

Мы помолчали. Пацан в соседней комнате давно притих.

– А ты к нему как?

– Не знаю. Нравился, может, немножко. Самую чуточку.

– Я это… – показал башку в дверном проеме малой. – Подобрал все. Слушать будете?

– Конечно, – сказала Юля.

Пацан протопал к столу, выдернул из-под него табуретку, сел, набычился и сыграл идеально.

– Красавчик, – кивнул я.

Он расплылся, а я вдруг понял, чем тут воняло, в этой комнате. Не близостью смерти, не бедностью, не одиночеством, нет. Это был запах окончательного поражения. После которого в жизни уже не бывает вообще ничего.

– Давай-ка еще раз. Может, случайно получилось.

– Да какой случайно?! – возмутился пацан. – Сюда слушай.

Он сыграл еще раз, потом еще, и мы даже не заметили, как на пороге комнаты появилась старуха.

Она засмеялась, всплеснула руками, глядя на пацана, и сказала:

– Ах-ти, тошненько!

Я посмотрел на Юлю, она в ответ улыбнулась:

– Здесь бабушки так удивляются. Смешно, правда?

* * *

Обещание свое Шнырик сдержал. Весь день после похода в деревню исправно ковырялся рядом со мной в земле. Сопел, пытался объяснить насчет Юли, насчет отъезда ее – не отъезда, но я его не слушал. Мне главное было, что работа идет.

Вдвоем мы прокопали канаву почти до конца, и к вечеру осталось совсем немного. Часа на два-три. Но утром копать пришлось одному. Шнырик, зараза, не появился. Даже к обеду в трапезную не пришел.

Нашли его часам к четырем. Он залег с пробитой башкой в кустиках недалеко от монастыря и скромно постанывал. Кто приветил его куском грязного кирпича из моей кучи – Шнырик сообщить отказался. Когда перенесли его в гостиничный корпус, он слегка оклемался, но скоро опять приуныл.

Наместник поднял кипиш. Велел звонить в районную больничку и ментам. На докторов Шнырик согласился, а вот милицию не захотел.

– Говорю же – сам на камень упал. Скользко там.

– Где?

– Ну там, где упал.

После чего закатил глаза. На связь выходить отказался.

Заговорил только после врача. Тот прописал ему покой и хорошее питание, на что Шнырик потребовал киндер-яйцо.

– Я такие в райцентре видел. Там сюрпризы внутри… Человек один умный шепнул – на каждую тысячу немчура туда золотую игрушку сует… Чистое золото.

– Дурак ты, – сказал ему наместник.

Шнырик скуксился.

– Пусть Толян с доктором съездит, – заканючил он. – Идет же машина. Только пусть побольше берет. Чтоб надежней.

– Тысячу? – спросил я.

– Нет, хотя бы штук сорок.

– Погоди, – задумался отец Михаил. – А у тебя откуда такие деньги?

Шнырик испуганно вытаращился на него, потом застонал и, чтоб не палиться дальше, снова закрыл глаза.

Я знал, откуда у него деньги. И догадывался теперь, кто засветил ему кирпичом.

– А если б убил? – спросил я у Вадика на следующий день в деревне. – Менты бы на пятнашку закрыли, и кто бы тогда твоей мамке жениха искал?

– Жалко, что не убил, – буркнул он, размахиваясь топором.

Рядом с чуркой, на которой он собирался отрубить голову притихшей курице, уже валялись две безголовых кувякушки.

– Тебе куда столько мяса?

– В район отвезу, продам, инструмент куплю. Все равно дохнут. Так хоть какая польза.

– Ты же из-за них вроде все замутил. Чтобы их спасти. А теперь сам кошмаришь.

Курица, которую он все еще прижимал к окровавленной чурке, с надеждой уставилась на меня. Белая шея в крови. Но пока – в чужой.

– Стопэ, братишка, – сказал я. – Хорош тут утро стрелецкой казни устраивать.

Он упрямо помотал головой:

– Мне аккордеон нужен позарез. Я свалить отсюда хочу. А во Пскове без инструмента не прокормиться.

– Ты же еще играть не умеешь.

– Научусь. – Он снова занес над белой смертницей свой топор.

– Хорош! Будет тебе инструмент.

Малой замер, настороженно глядя на меня. Курица у него под рукой моргнула два раза и тоже вроде как удивилась. Почуяла новое биение жизни. Смотрит в мою сторону. Куриный мессия явился.

Спаситель кувякушек, епта.

– Где возьмешь?

– Сам сделаю.

– Са-а-ам?

– Да легко. От родного не отличишь.

Когда я объяснил ему, что потребуется для сотворения нового аккордеона, он повел меня в огород. Мы прошли мимо дохлой поленницы, стукнули калиткой на брезентовых петлях, продрались через огромный куст крапивы, поскользнулись в канавке для помоев, миновали грядки, вяло заросшие чем-то непонятным, и остановились у туалета.

– Вот, – сказал Вадик и указал на покосившееся строение под куском старого шифера.

День стоял солнечный, поэтому все, что росло в огороде, включая крапиву, нагрелось к этому времени, и воздух был терпким от запахов деревенской зелени. Но домик под шифером все же умудрялся вносить свой неповторимый флоу в эту симфонию летних ароматов.

– Что вот? – пожал я плечами. – Мне туда не надо.

– Ты же сказал – фанера нужна. Вот тебе фанера.

Левую боковую стенку сортира покрывал почерневший от времени, дождей и вони кусок того, что мне действительно было нужно.

– Блин, ну не из сральника же.

– Другой нету.

Я нюхнул воздух еще пару раз и кивнул малому.

– Тащи отвертку. Снимать будем. Говно искусству не помеха.

Через десять минут фанера была аккуратно снята. В стене туалета на ее месте зияло приличное такое отверстие.

– Это зачем? – спросил я.

– Михеев на свидание приходил.

– Кто?

– Палатку у станции держит. Я думал – хороший для мамки жених. У него жена в Питер сбежала.

– А он сортир вам разнес?

– Нет. Спирт «Рояль» притащил и сам всю бутылку выжрал. Потом на толчке уснул. Мамка сказала – провалится, утонет. Пришлось выпиливать.

– А чего дверь не выбили?

– На ней шпингалет хороший. Я на него две недели копил. А фанера была. Рудик оставил.

– А это кто?

– До Михеева был жених. Животом маялся.

– Короче, я понял. Хватит инфы. Скажи лучше, как теперь в туалет ходить будете?

Я показал ему на дыру.

– Мне по фигу, – малой звучно сплюнул. – А мамка пусть мается. Сама виновата.

И пошел к дому такой крутой. У него теперь свой инструмент будет.

Оставленную неким Рудиком фанеру пришлось подпилить с одного бока, потому что там она подгнила, и запах сортира в ней чутка задержался. Но в целом по размеру она для моего замысла подходила.

– Карандаш в доме есть? Лучше химический.

Вот тут Вадик заподозрил неладное:

– Ты рисовать его, что ли, будешь? На фига мне рисованный аккордеон?

– Малой, не тупи.

– Он же не играет!

Пацан вскочил с корточек и убежал в дальний конец сарая. До этого смирно сидел, смотрел, как ножовка кромсает фанеру. Терпеливо ждал чуда.

– А тебе зачем, чтоб играл? Ты сначала кнопки и клавиши все запомни, когда чего нажимать, – оно потом само заиграет. И соседям мешать не будешь. Можно хоть всю ночь наяривать, никто не почешется.

– А настоящий когда? – у него в глазах и в голосе полный облом.

Жизнь кончилась.

– Будет тебе настоящий. Ты же научиться хотел – ну вот пока научишься. Зацени – как удобно.

Я взял подпиленную фанерку и пробежался по ней пальцами. Самое начало марша Мендельсона сыграл.

А он будто услышал. Притих и так внимательно на мои руки смотрит. Видать, сильно учиться хотел. Ну, и мамку замуж – опять же.

Клавиши по длине не вошли. Многовато все-таки отпилил. Получились какие-то короткие. Зато кнопки аккомпанемента смотрелись очень даже себе. Яркие, синие, крупнее, чем настоящие.

– По таким не промажешь, – сказал я. – Только дай им подсохнуть, не тычь пока пальцами. И рот сходи прополощи – у тебя весь язык синий.

– На себя посмотри, – засмеялся пацан.

Пока слюнявили химический карандаш, перепачкались оба. У малого синька даже на лбу и щеках.

– Слышь, фуфел, – он мне говорит. – А чо эта московская? Из-за тебя тут живет?

Я ему:

– А с чего интерес вдруг? Поджениться задумал?

Вадик опять важный такой стал. Как в огороде, когда решил, что я ему настоящий аккордеон замастрячу.

– Ну, так-то мне пока некогда… А в целом я бы, конечно, с ней замутил. Ничо такая. Нормики.

Я засмеялся:

– Нормики?! Иди рожу мой.

Он ушел, но через пару минут вернулся. В руках подушка.

– Смотри, – говорит.

И чмокнул ее губами. Потом показал мне, а там уже штук пять синеньких поцелуйчиков.

– Красиво?

– Не отстирается же, – сказал я. – Мать заругает.

– Ну и что. Дай карандаш – надо еще сделать.

Пока он эти принты наносил, в сарай заглянула его мамка.

Я говорю:

– Здрасьте.

Она смотрела-смотрела на него, а потом давай смеяться.

– Дурак ты, Вадя, – говорит. – И не лечишься.

* * *

На следующий день малой со своей фанеркой пришел в монастырь. Встал у меня над душой на краю ямы и начал выедать мозг. Он решил, что я показал ему не ту музыку.

– Ну какая «Темная ночь»? Слышь, фуфел! Я с ней ничо не заработаю. Кто щас такое слушает? Давай Титомира. Или «Лондон, гудбай». За такое нормально отваливать будут.

Я присел на свежую опалубку и перевел дух.

– «Лондон, гудбай» – это старье.

– А «Темная ночь» не старье?

– Нет. Ее всегда слушать будут.

Пацан недоверчиво хмыкнул, а потом презрительно скривился:

– Да сам не умеешь, наверно.

Я поднялся и снова надел верхонки. С тех пор, как сибиряк мне их подогнал, работа шла намного быстрей. Без них рукам давно наступил бы трындец.

– Не врет твоя мамка, малой. Ты ее слушай.

– Чего? – Он присел на корточки.

– Дурак ты, вот чего.

Я хотел вернуться к работе, но тут рядом с пацаном на краю ямы появилась Юля. Лоб нахмуренный, глаза серьезные.

Как сговорились, чтобы не дать мне работать. А я к концу недели планировал хотя бы треть старого фундамента подлатать.

– Я уезжаю, – сказала она. – Пришла попрощаться.

– В добрый путь.

– А куда уезжаешь? – вмешался пацан. – В Москву к себе или еще куда?

– В Москву, – ответила Юля.

– Слышь, московская, меня с собой не возьмешь? Мне тоже в Москву надо.

– Ты вроде в Псков собирался, – сказал я.

– Да какая разница. В Москве по-любому на улицах подают больше.

– Не бери его, – улыбнулся я Юле. – Он еще играть не умеет.

– Э, фуфел! – закричал на меня пацан. – Это ты не умеешь!

Я подхватил с земли комок мягкой глины и швырнул им в мальчишку. Увернувшись, тот на всякий случай отскочил куда-то назад и продолжал выкрикивать оттуда все, что он обо мне думал.

– А ты меня так и не вспомнил? – спросила Юля, не обращая внимания на пацана. – Мы же с тобой встречались в Ростове.

– Нет, – сказал я. – Там много народу было во Дворце спорта, если ты про этот концерт говоришь. К тому же я загашенный был.

– Не про этот.

– А где тогда? Ты еще раз в Ростове была, что ли?

– Нет. Тогда же.

Я подумал немного и помотал башкой.

– Извини, – говорю. – Я не помню.

– Ладно, неважно… – Она хотела сказать еще что-то, но тут у нее за спиной поднялся кипиш.

Пацан, который, видимо, недалеко убежал со своей фанеркой и ждал, когда ему покажут «Лондон, гудбай» или Титомира, начал кричать кому-то «пидор» и, судя по звукам, швыряться камнями.

– Там Шнырик показался, что ли? – спросил я у Юли.

Она обернулась и кивнула.

– Да, племянник этот моей бабуси, или кто он там ей. Аккордеон у нее недавно забрал.

– Я в курсе.

Недалеко от моей ямы завязалось форменное сражение. Снаряды в виде кусков битого кирпича летели в одну и в другую сторону. Шнырик, судя по всему, принял бой и стал отстреливаться. Юля сначала присела, а потом вообще сползла ко мне с кромки.

– Перепачкаешься, – сказал я.

– Да пофиг, – ответила она. – Весело у вас тут.

Большой обломок стукнулся в кучу земли на краю ямы и отлетел вниз. Юля едва успела отпрыгнуть в сторону.

– Э, упыри! Хорош! – заорал я, выбираясь из ямы.

Вадик замер с куском кирпича в поднятой руке, а Шнырик спрятался за толстым стволом дерева.

– Завязывай! А то не будет тебе ни Титомира, ни «Темной ночи», – пригрозил я пацану.

– Отцу Михаилу пожалуюсь! – крикнул Шнырик из своего укрытия. – Водишь тут всяких!

Когда вышли за монастырские ворота, Юля остановилась.

– Дальше не ходи. У тебя работы много. И так отвлекла.

– Ладно, давай.

Мы помолчали. Она почему-то не уходила. На колокольне ожили малые колокола. Потом ударил благовестник.

– Что это? – спросила Юля.

– Трезвон. К вечерне зовут.

– А может, со мной? – сказала она. – У отца связи есть в шоу-бизнесе. Он больших людей из ЭмТиВи знает.

– Везет ему.

Она вздохнула:

– Ну, как хочешь. Если будешь в Москве – звони. Вот мой номер.

Я убрал в карман протянутую мне бумажку.

– Пока. – В ее голосе было больше вопроса, чем прощания.

– Пока, – ответил я.

Через минуту она скрылась за густым кустарником, растущим там, где дорога поворачивала к деревне. И тут я ее вспомнил. Это была та самая девчушка, которую Майка почему-то не тронула, когда била всех остальных фанаток, и про которую тогда мне сказала, что никогда в жизни с такими девушками мне не быть.

«Для тебя это примерно как космос для таракана», – так она, кажется, тогда определила мои шансы.

Получается, угадала.

Трезвон на колокольне смолк. Я повернулся и пошел на службу.

Через две недели с фундаментом более-менее закончил. Сибиряк объяснил, чего и как делать дальше, и работа пошла. Не все получалось, как надо, но я старался.

К середине лета раздухарился настолько, что отец Михаил велел прогонять меня со стройки после ужина. Мне хотелось, чтобы до снега часовня поднялась хотя бы на пару метров, поэтому я протащил туда провод с лампочкой от щитка. Остальным хотелось по ночам спать, поэтому они жаловались наместнику на шум. У каждого тут была своя важня – моя, конечно, волновала не только меня, но людям требовался отдых.

Пацан с фанеркой от меня не отставал. Приходил каждый день, просил последить за руками. Память у него оказалась хорошая. Мелодию заучивал за два-три дня. Так мы и зависали там вдвоем – я с лопатой и мастерком, он со своим «аккордеоном». Расширяли репертуар. К августу у него материала набралось на приличный сольный концерт. Правда, без звука.

– Всероссийское общество глухих, малой, вот оно, твое место. Там тебя ждет успех, – говорил я ему. – Причем оглушительный.

Он обижался, но не на мои подколы, а на то, что я никогда не называл его по имени. Для меня он был строго «малой» или «пацан». Ну еще – «эй ты, с фанерой».

– Понимаешь, у меня в Ростове друг есть, – объяснял я. – Вот его зовут Вадик. Он настоящий. А ты, извини, так – пока фанерка не изотрется. Хотя характер у тебя есть.

Стоило вот так пару раз вспомнить Ростов, и родной город сам прорезался откуда не ждали. Я совсем забыл про тот звонок маме с крутой Юлиной трубы, поэтому, когда однажды утром посреди монастырского двора увидел рядом со своей стройкой товарища капитана, на секунду подумал, что он мне мерещится. Даже сморгнул слегка.

«Здравствуй, папина тень!» И я весь такой Гамлет – с бадейкой цементного раствора.

Хотя нет, какой Гамлет. Скорее уж Блудный сын. Или тот Адам полусонный из маминого альбома.

Она после учебы в Москве много их привезла. Рембрандта помню альбом – там крутая картина про трупак с порезанной рукой была. Ван Гог, импрессионизм, Микеланджело. Дорогие такие книги, огромные. Спускала, видимо, на книжных развалах всю стипендию. Когда совсем заголодали в Ростове потом, хотела их букинистам загнать, но Николаевна не дала. Сказала – пускай ребята искусство учат. Мы с братом поначалу эти альбомы часто листали. Искали голых теток. Но их как-то не очень там было. Или жирные. А вот Адама этого я запомнил.

Лежит себе вялый такой на скале, руку к отцу тянет.