Взрослое и не очень

Как я не стала миллионером

Однажды мы с моей коллегой Леной решили стать миллионерами. Случилось это совершенно спонтанно, можно даже сказать внезапно. У Лены образовались деньги, двадцать тысяч долларов. А у моих знакомых пустовало помещение на первом этаже офисного здания. Арендовали они его давно, за смешные деньги. Сорок квадратных метров на Сигнальном проезде за пятьсот долларов – по московским меркам это практически даром.

У Лены, кроме двадцати тысяч долларов, имелась семья – сын, мать и тетя-шизофреничка. Тетя-шизофреничка активно шизофренила круглый год, а осенью и весной обострялась до такого состояния, что приходилось вызывать санитаров. То есть осенью и весной Лена отдыхала, а остальное время года находилась в постоянном стрессе. Тетка была не просто с приветом, а с большим каллиграфическим приветом. Ежедневно ходила по округе и выдирала все попавшиеся на пути объявления, которые были написаны, на ее взыскательный взгляд, недостаточно красивым почерком. Далее она возвращалась домой со стопкой забракованных объявлений, садилась за телефон и, методично обзванивая рекламодателей, устраивала им нешуточные скандалы. А далее – внимание! – переписывала эти объявления каллиграфическим почерком и расклеивала по округе. Очень даже возможно, что на тех же столбах, с которых сдирала.

Лена считала свою тетю прирожденным гуманитарием и санитаром леса. Это помогало ей мириться с графологическими закидонами своей больной на голову родственницы.

Я так подробно рассказываю о Ленкиной тете, чтобы несколько оправдать наши неадекватные действия. В надежде, что они померкнут перед.

Итак, однажды Лене перепали двадцать тысяч долларов, и она решила стать миллионером. А так как она была девушкой не только щедрой, но и компанейской, то позвала в бизнес меня. Условия были заманчивые: у Ленки был капитал, у меня имелись знакомые с помещением, готовые уступить нам его на год, лишь бы мы покрывали аренду. Я подумала и согласилась.

Когда у женщины появляются двадцать тысяч долларов, она немедленно преображается! Она как бы сразу начинает выглядеть в двадцать тысяч раз дороже. И никакие дерматиновые сумки и купленные в секонде юбки с жеваным подолом этому не помеха. Шея сразу превращается в выю, щеки – в ланиты, а груди – в перси.

Поэтому в пятницу Лена ушла с работы обычной среднестатистической кошелкой, а в понедельник вплыла в офис с таким выражением лица и тела, что всем сразу стало ясно – грядет будущий миллионер.

Деньги у Лены образовались с продажи трех соток – половины принадлежащего ей дачного участка. Теперь она была богатой дамой и жаждала приумножать свои капиталы. В геометрической прогрессии.

– У меня есть знакомые, – поведала мне приватным шепотом Лена. – Они закупают товар у этих, – здесь она сделала круглые глаза и приложила палец к губам, – у фээсбэшников.

– Как это у фээсбэшников? – испугалась я.

– А так. Фээсбэшники конфискуют товар и реализуют его по бросовым ценам. Мои знакомые покупают у них джинсы. Большими партиями. Обещали на мои двадцать тысяч тоже взять. От нас требуется всего ничего: открыть ООО и продать эти джинсы, – Лена посчитала в уме, – в три раза дороже. Девятьсот рублей для нормальных брюк ведь не дорого?

– Они что, по триста будут нам их отдавать?

– Да! Нарка, это шанс. Клондайк!

Я не нашлась что ответить.

Ободренная моим молчанием, Лена развила бурную деятельность – купила за пятьсот долларов документы на фирму, обзавелась кассовым аппаратом. Загорелась первым делом познать азы двойной бухгалтерии.

– Лена, – взвыла я, – чтобы позволить себе двойную бухгалтерию, надо сначала продать хотя бы пару джинсов! Тогда одни брюки мы задекларируем, а на доход с продажи вторых откроем счета в швейцарском банке и купим особняк на острове Тенерифе. Для начала один на двоих, потом как-нибудь обменяем с доплатой на два. Когда еще пару брюк продадим. А пока надо помещение до ума доводить и ждать партию джинсов.

– Мне нравится ход твоих мыслей, – снизошла Лена.

И мы поехали в «Икею» за полками и уютными аксессуарами для будущего нашего магазинчика. На автобусе со станции метро «Беляево». Лена прижимала к груди сумку с деньгами, я – километровый список. Мы, наверное, представляли собой забавное зрелище. Я – высокая, худая, с носом. Лена пониже, плотная, румяная, зато с грудью. И с горящими глазами.

Вот с этими горящими глазами она и предложила мне прикупить к икеевским деревянным полкам краску цвета молодой травы.

– Зачем? – полюбопытствовала я.

– Затем! Во-первых, зеленый – цвет прибыли. Как это откуда взяла? Оттуда! Прочитала в каком-то журнале по фэн-шую. Во-вторых, он возбуждает аппетит.

– Ну и чего в этом хорошего? Жрать будем больше!

– Нарка! Где аппетит, там и желание потратить деньги! Ясно?

Мне было не совсем ясно, к чему клонит Лена, но я решила не противиться.

В итоге мы купили восемь высоких стеллажей, четыре банки краски и множество другой магазинной бижутерии.

Шопинг случился в воскресенье. В понедельник вечером нам доставили покупки.

Во вторник с утра позвонили Ленкины знакомые и сказали, что товар приходит в пятницу. То есть у нас было ровно два дня, чтобы привести помещение в порядок.

– Давай сначала соберем и покрасим стеллажи, – предложила Лена. – Чтобы краска успела высохнуть.

Плотницкие работы обернулись форменной пыткой: сначала мы собрали все восемь стеллажей, а потом сообразили, что надо было не так, а наоборот. Потом мы их красили в три слоя, а далее, надышавшись одуряющими миазмами, наводили в помещении порядок. Если поначалу от запаха краски у нас просто болела голова, то к вечеру пошли галлюцинации. Одной, особенно назойливой, пришлось уступить, уж слишком она настойчиво лезла в глаза. Галлюцинация оказалась молодым человеком Гришей, который принес наш поставленный на учет в налоговой кассовый аппарат. Молодой человек Гриша долго пялился на зеленые стеллажи.

– Нравится? – встала руки в боки Лена.

– Очень! – часто заморгал Гриша, написал нам короткий конспект, как правильно открывать кассу и пробивать зета-отчет, и был таков.

В пятницу, как сейчас помню, в пятнадцать ноль-ноль, прибыли джинсы.

Их было много. Наверное, сто тысяч штук.

Мы и представить себе не могли, что за двадцать тысяч долларов можно столько брюк купить.

– Нарка, – заверещала Лена, – вот он, залог нашего благополучия! Два дня отводим на инвентаризацию, с понедельника начинаем работать!

Инвентаризация обнаружила у «залога нашего благополучия» некоторые неожиданные черты.

Да, это были джинсы. Это были хорошие джинсы. Вполне себе мужские, с молнией. Но при этом трех дичайших расцветок – детской неожиданности, оранжевой морковки и цвета, э-э-э, голубой ели. Такие, знаете, круто-зеленые с переходом в нежный голубовато-серебристый отлив.

Я сразу поняла, что это конец. А Лена не сразу. Лена сначала позвонила своим знакомым – скандалить. Знакомые бодро ответили, что таки да, с этой партией вышла накладка. Но у них все схвачено, имеются наработанные годами оптовые связи.

– Вы понемногу начинайте розничную торговлю, чтобы магазин раскрутить. А мы вам будем оптовиков поставлять. Неделя, максимум две. Все продадим!

Мы с Леной разложили джинсы. Тут оранжевые, там зеленовато-голубенькие. Цвета этой самой неожиданности задвинули на самые дальние полки – чтобы меньше расстраиваться.

Кстати, с рекламой нас очень выручила Ленкина шизофреническая тетка. Она настрочила каллиграфическим почерком три сотни объявлений и густо обклеила ими всю округу.

Бухгалтер нашелся быстро. Приходящий, поэтому всего за двести долларов в месяц.

Мы придумали вывеску: голубым по оранжевому, чтобы без обмана. Но, когда узнали, какая волокита эту вывеску утверждать, махнули рукой и приобрели штендер – подставку.

– Купите к этому штендеру цепь, – посоветовал охранник нашего офисного здания, – а то унесут.

Лена убежала в зоомагазин напротив, вернулась с ошейником. Пристегнула штендер к забору.

– Вы бы еще в интим-магазин сбегали, – развел руками охранник.

– Это временные меры, – сверкнула глазом Лена.

К назначенному дню магазинчик был готов к торжественному открытию.

Понедельник прошел весело – к нам заглядывали работники офисного центра, смеялись над цветом товара, уходили в свои офисы, приводили весь коллектив. То есть аншлаг был полный. Нам удалось даже две пары джинсов продать – для дачи.

Во вторник стали заходить редкие посетители. Мы продали еще три пары брюк. Подозреваю – дальтоникам.

В среду к нам пришла пожарная инспекция.

Лена оживилась, хотела склонить их к покупке партии брюк оранжевого цвета. Пожарные умотали восвояси.

Еще через два дня пришел оптовый покупатель. От Ленкиных знакомых. Взял товара на три тысячи долларов.

И на этом все. Торговля закончилась. Позвонили Ленкины знакомые. Сказали, что перессорились со своими оптовиками. Никто не хочет реализовывать брюки вызывающей расцветки. Стало ясно – шанс найти в Москве и в ближайшем Подмосковье адекватных людей, которые добровольно купят у нас брюки, равен нулю. Или даже минус десяти.

– Нужно выходить на регионы, – постановила Лена. – В регионах народ не такой привередливый. Вполне может и в оранжевых джинсах походить.

Я сказала:

– Лена, нас посадят за то, что мы пытаемся развалить Российскую Федерацию. Потому что ни один трезвый региональный покупатель надругательство таким товаром московскому продавцу не простит. И потребует независимости.

Но Лена закусила удила. Она оставила на меня магазин и укатила с образцами в Краснодар. Отзвонилась через три дня, почему-то из Элисты.

– Приедет мужик по имени Алик. Отдай ему пятьсот за четыреста двадцать.

– А чего так дешево? – заволновалась я.

– Отдавай, – Лена была мрачна и категорична.

– Абдухуддус, – представился Алик, – можно просто Алик.

– Я тоже в некотором роде Настя, – пошутила я.

Алик юмора моего не понял, обиделся. Но джинсы взял.

Через два дня Лена нашла нам нового клиента по имени Кокшавуй. Кокшавуй взял у нас триста брюк. Зато по пятьсот. На этом региональный покупатель тоже сдался.

Дуракам все-таки везет. Мы выкрутились.

Знакомые Лены нашли какого-то расторопного мужика, который за триста тридцать рублей забрал у нас брюки. Говорят, реализовал их крупной строительной компании – под спецодежду рабочим.

Денег мы не заработали, миллионерами не стали, с трудом вышли в ноль. Вернулись на прежнее место работы, рассказывали коллегам о наших приключениях, охотно смеялись вместе с ними.

Недавно я четыре дня лежала с гриппом. Температурила. Когда становилось легче – читала Марианну Гончарову. Когда прижимало – вспоминала историю с джинсами. И как-то отпускало.

Решила позвонить Лене, мы с ней давно не общались. «Узнает – не узнает? – гадала я. – Номер для нее незнакомый, давно не говорили».

На мое «алло» Лена минут пять смеялась в трубку.

Узнала.

Уроки вождения

Недавно случилось радостное и удивительное – столкнулась на улице со своим автоинструктором Виктором Петровичем. Радостное потому, что, несмотря на всякие экстремальные ситуации, у меня сохранились о нем самые теплые воспоминания, а удивительное потому, что десять лет назад, когда я училась вождению, мы оба проживали в противоположном конце Москвы. А теперь чудесным образом оказались одновременно в одном месте в этой части города.

Виктор Петрович, конечно же, не узнал меня. Таких начинающих водителей, как я, у него был легион. Зато я своего автоинструктора узнала сразу. Потому что разве можно такой подарок судьбы забыть?

– Здравствуйте, Виктор Петрович. Вы меня учили машину водить, – кинулась я к нему чуть ли не с распростертыми объятиями.

– Это когда? – отшатнулся он.

– Десять лет назад.

Виктор Петрович посуровел лицом:

– За рулем?

– Да.

– Видать, хорошо научил, раз до сих пор живая и за рулем.

Совсем не изменился.

Помню, при первом знакомстве он повел себя странно – вытащил из внутреннего кармана пиджака бутылочку с валерьянкой, мощно отпил.

– Третья баба за день. Прут и прут. Садись!

Я, конечно, была озадачена таким приемом, но виду не подала.

– А на какой машине вы меня будете учить?

– Вооон та бордовая пятерка. – Виктор Петрович махнул рукой в сторону сильно побитого «жигуленка» с жеваными боками. Рядом с нашей пятеркой вальяжно развалились три достаточно новые и вполне импозантные на вид машины – семерка, девятка, и даже «форд».

– А почему наша такая старенькая? – расстроилась я.

– Постареешь тут с вами, – хмыкнул Виктор Петрович.

Он сел на пассажирское сиденье, глубоко вдохнул, а потом медленно, с чувством выдохнул.

– Сейчас я буду объяснять тебе, как заводить машину. На пальцах. Вот на этих, – пошевелил он перед моим носом растопыренной пятерней левой руки.

Удостоверившись в том, что полностью овладел моим вниманием, он сложил большой палец и мизинец, оставив торчащими указательный, средний и безымянный.

– Смотри сюда. Это педаль газа, ей мы газуем, – пошевелил он указательным пальцем. – Это педаль тормоза, ей мы тормозим, – тут он подергал безымянным. – А это педаль сцепления, – он пошевелил средним. – Знаешь, зачем она нам нужна? – Виктор Петрович сделал многозначительную паузу.

– Чтобы демпферы в поднятом положении держать? – пошутила я.

– Я тебе дам демпферы! – рассердился Виктор Петрович, но сразу же смягчился: – Пианистка?

– В некотором роде. В музыкальной школе училась.

– Я тоже учился в музыкальной школе. Правда, давно и недолго. Так вот, когда я буду шевелить пальцами, ты должна будешь все это делать: газовать, тормозить и жать педаль сцепления. Запомнила?

– Наверно, – пискнула я.

Виктор Петрович глянул на меня искоса, смягчился.

– Ладно, давай машину заводить.

Несмотря на его терпеливые объяснения, ни с пятой, ни с десятой попытки завести машину мне не удалось.

– Неужели так трудно запомнить? – взрывался после каждого моего фиаско Виктор Петрович. – Поднимаешь ручник, надавливаешь на педаль сцепления и поворачиваешь ключ! Поняла?

– Ага, – кивала я точь-в-точь как девочка из мультика «Фильм-фильм-фильм».

– Раз поняла – заводи.

То ли я ничего от страха не соображала, то ли педаль сцепления меня невзлюбила, но пятерка кашляла, чихала, чадила и наотрез отказывалась заводиться.

Когда она каким-то чудом наконец завелась, я готова была сплясать от радости на ее капоте канкан.

– Какое счастье! У меня получилось!

– Погоди радоваться, – охладил мой пыл Виктор Петрович, – теперь будем учиться ездить.

Ездить?! К такому повороту событий после знакомства с педалью сцепления я была не готова.

Первые три выезда в город совсем не помню. Судя по черным провалам в памяти, творила несусветное. Однажды, например, обнаружила себя заглохшей поперек трамвайных путей. С одной стороны надрывался один трамвай, с другой, извините за тавтологию, другой.

Рядом тихо закипал Виктор Петрович, бывший, между прочим, танкист.

– Заводи машину, – шипел он.

– Не заводится! – заскулила я после десятой попытки справиться с зажиганием.

– Значит, останемся тут. На веки вечные!

– Виктор Петрович, миленькыыыыыыый!

– Не смотри на меня такими глазами! Все равно не куплюсь. Заводи, говорят!

– Ыаааааа! – заголосила я.

– Слышь, мужик! – свесилась из окна водитель трамвая – могучая женщина в бандане и оранжевом жилете. – Ты чего над девушкой издеваешься? Ну-ка убери машину с путей!

– Да щаз! – вызверился Виктор Петрович. – Кругом бабы, спасу от вас нет!

– Вот и убирай машину, раз спасу нет. Ишь, раздухарился!

Виктор Петрович побухтел, но высадил меня и машину все же завел. Пока он отъезжал в сторону, водитель трамвая улыбалась и делала мне успокаивающие пассы руками. От умиления я обильно прослезилась. Женская солидарность – страшная сила!

Нужно признаться, что в первые дни я доводила Виктора Петровича буквально до белого каления. Поэтому в особенно критические минуты он переходил на иностранный русский:

– Я тебе говорю тормози или я тебе говорю газуй? Я тебе говорю что? – надрывался он.

– Говорите что? – пугалась я.

– Ну и ехай, раз говорят тебе что! И смотри у меня, еще раз переключишься с первой скорости на четвертую – урою!

Однажды, всего лишь однажды, на улице Виктора Петровича случился праздник – в нашу группу бешеных амазонок (одна медсестра, два филолога, инструктор по плаванию, преподаватель географии, химик, студентка и авиадиспетчер) затесался молодой человек Аркадий. Аркадий ездил уверенно, даже залихватски, тормозил с визгом. Виктор Петрович отдыхал с ним душой, провожая, едва сдерживал слезы. Я же нашего инструктора очень даже понимала и жалела, но ничем помочь не могла. Доводила до исступления идиотскими вопросами, упорно путала рычаги. На каждом повороте, например, шерудела дворниками – якобы поворотник включала. Виктор Петрович терпел-терпел, а потом взрывался. В минуты гнева в нем просыпался бывший танкист, требовал от меня невозможных вещей – например, тормозить задней ногой. Я старательно искала в себе задние ноги. Не найдя, искренне расстраивалась.

Но успехи у меня, несомненно, были. К шестому занятию, например, я научилась крадучись ехать по правому ряду за рейсовым автобусом, терпеливо останавливаясь на остановках. Умела также пунктиром разогнаться и затормозить за пять метров до светофора – боялась проскочить на красный. Но особенно прекрасно мне удавалось замереть на подъеме. А чтобы опять тронуться в путь, оборачивалась к машинам и показывала рукой, чтобы подали назад. Иначе, мол, за себя не отвечаю.

Виктор Петрович в какой-то момент смирился с моим стилем езды и даже пытался между состояниями аффекта, в которые я его постоянно вводила, рассказывать истории из своей жизни. Про какую-то Варюшку рассказывал, мол, красавица была неимоверная, глаза раскосые, сама стройная, тонконогая. Боясь спугнуть его лирический настрой, я мчалась в неведомые дали за рейсовым автобусом номер 275. «Только бы не заезжал в депо», – молила Бога.

– Ласковая, ручная, – вздыхал Виктор Петрович.

«Ручная, – передразнила я про себя. – Ишь, сатрап какой!»

– А расстались-то чего, раз такая ручная была?

– Как это расстались? С кем?

– Ну с Варюшкой вашей. Почему не поженились?

Виктор Петрович чуть не поперхнулся сигаретой. Долго кашлял и крутил пальцем у виска. В общем, оказалась Варюшка лошадью, с которой ему в детстве пришлось расставаться по причине переезда из деревни в город.

– Вот ведь горе горькое! – ругался Виктор Петрович. – Ни ездить, ни слушать не умеешь. Кто тебя такую замуж возьмет?

– Так ведь уже! – встопорщилась я.

– Бедный твой муж!

Расстались мы ласково. Виктор Петрович пожал мне руку, пожелал удачи.

– Это. Не поминай лихом.

– Хорошо.

– Мужа береги!

– Обязательно!

Оставшись без родного инструктора, я какое-то время ездила с коллегой Леной. Лена упиралась быть моим штурманом, мотивировала отказ наличием сына, мамы и тети-шизофренички.

– Кто о них позаботится, если не я? – била себя в обширную грудь Лена.

– Ну как хочешь, сама справлюсь, – вздохнула я.

В конце рабочего дня я застала ее возле машины.

– Поехали, что ли?

– А как же тетя-шизофреничка?

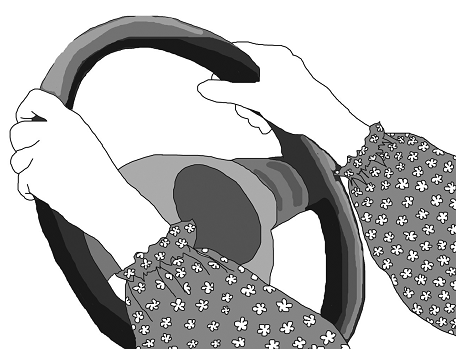

– Поехали, говорю. – Лена закинула сумку за заднее сиденье, села на переднее, пристегнулась. Поискала еще какие-нибудь ремни, чтобы дополнительно пристегнуться, не найдя, вцепилась в дверцу.

Штурманила она две недели. Все это время мы проездили в машине с запотевшими стеклами – не могли кнопку кондиционера найти. Рисовали ладошкой узоры на лобовом стекле.

– Торгази! – кричала Лена, обнаружив в опасной близости габаритные огни другой машины.

– Так тормозить или газовать? – огрызалась я.

– С тобой заикой станешь!

Однажды мы с Леной видели женщину. Всю из себя ухоженную, в дорогих туфлях, узкой юбке и декольте. Она плакала посреди проезжей части, облокотившись о капот своей машины. Мы подумали, что человека постигло страшное горе, и она выскочила, душевно расхристанная, на перекресток. Объехали ее, припарковались и вышли утешать.

Оказалось, что женщина только позавчера села за руль. А кругом ездит такое количество черствых мужиков! Так и норовят матом рассказать маршрут, по которому ей надо на своей машине проследовать.

– Девочки, а вы, когда перестраиваетесь, куда смотрите? – сквозь слезы поинтересовалась она.

Я села в машину, стала показывать, куда смотреть, когда перестраиваешься. Лена наглядно прыгала то справа, то слева. Изображала проезжающие машины. Проезжающие взаправдашние машины крутили пальцем у виска и посылали нас матом в разные места. Нам было начхать. Мы творили благое – спасали человека от нервного срыва.

Женщинам, может, и сложнее дается наука вождения. Но если мы ее постигаем – это уже навсегда. Нас никакими коврижками от руля не оттащить, потому что водить – это не просто счастье. Это состояние души. Одна моя знакомая, преподаватель русского языка и литературы, долгие годы работала дальнобойщиком. Так как в ней всего сто шестьдесят сантиметров росту и сорок пять килограммов весу, она вынуждена была водить стоя, чтоб дотягиваться до педалей, а на поворотах всем телом наваливалась на руль, иначе его было не удержать. Проездила она таким оригинальным способом двенадцать лет. И кстати, ни одного ДТП!

Это я к чему рассказываю? А к тому, что через два месяца я уже ездила достаточно сносно и даже научилась уверенно парковаться. Сначала парковалась десять минут, потом пять, а однажды настал благословенный день, когда я воткнулась за несколько секунд в махонькое пространство между двумя машинами. И все это благодаря Виктору Петровичу. Хороший у меня был инструктор, мировой! Бывший танкист.

Неля

Вообще, мы с Нелей сразу сдружились, буквально с того дня, когда она впервые появилась в нашем классе. То есть с двадцать первого сентября.

– Дети, у вас новая одноклассница. Зовут ее Неля, – представила нам высокую, кареглазую и смуглую девочку учительница и указала ей на мою парту, – садись к Наре.

Я хотела предупредить, что место занято мальчиком Артемом, но учительница махнула рукой:

– Артема пересадим на заднюю парту, ближе к окну.

Артем молча собрал свои манатки и ретировался в другой конец класса. Я обернулась – он шумно ковырялся на новом месте дислокации. Из-за откидной панели парты торчала его кучерявая макушка, щеки и уши пламенели. Артему было обидно – наша парта была лучшей в классе – она умела скрипеть на все лады, особенно хорошо звучала в диапазоне контроктавы, и на переменах мы забавлялись тем, что извлекали из нее всевозможные звуки, немилосердно расшатывая в четыре руки.

Пока я наблюдала за Артемом, Неля обживала новое место – аккуратно стопкой сложила букварь и две тетрадки, достала из пенала ручку. Затолкала портфель в ящичек.

– Я дочь военкома, – важно представилась она.

– А что это такое?

– Ну. Мой папа военный.

– С пистолетом? – вскинулась я.

– А то!

– А пушка у него есть?

Неля замешкалась.

– Наверное, есть, – кивнула она и добавила: – На работе.

Я хотела сказать, что у меня тоже папа не хухры-мухры, не военный с пушкой, конечно, но зато врач, зубной. С бормашиной. Но тут прозвенел звонок на урок, и в классе воцарилась тишина.

– Сегодня мы с вами начинаем изучать буквы, – возвестила учительница и принялась выводить на доске какие-то закорючки. От скрипа мела сводило скулы и чесалось в лопатках. Я поежилась и вобрала голову в плечи.

– Это буква «А», – шепнула мне Неля.

– Откуда знаешь? – мигом вынырнула я.

– Я умею читать и писать.

– А я, а я, а у меня…

– Так! – не оборачиваясь, рыкнула учительница.

Я притихла. Но терпеть счет «1: 0» было выше моих сил. Поэтому я широко разинула рот и постучала пальцем по своему клыку. Я бы по резцу постучала, но он у меня отсутствовал – как раз позавчера я его победно выколупала, а утром нашла под подушкой горячий привет от зубной феи – железный рубль с профилем Ленина.

Неля истолковала стук по клыку на свой лад.

– Шатается? – выговорила она одними губами.

Я потыкала ручкой в коренной зуб, изображая процесс сверления.

– И этот шатается? – округлила глаза Неля.

Я помотала головой. Подняла откидную панель парты, нырнула в ящичек и горячо зашептала оттуда:

– Грю – мой папа…

Объяснить, кто мой папа, я не успела. В следующий миг учительница вытащила меня за шиворот из-под парты.

– Пять минут стоишь в углу и раздумываешь над своим поведением, – строго велела она.

Я пожала плечами и выдвинулась в свое привычное стойло. Тоже мне наказание – постоять пять минут в углу! Я, может, ас по стоянию в углу, мне, может, не сложно там и час простоять, и даже два! Я уже постоянный клиент углов, у меня там скидки, и вообще! У меня даже нос принял форму угла – чтобы можно было, воткнувшись туда лицом, комфортно проводить свой бесхитростный, но вполне достойный досуг!

Наказание прошло незаметно – я увлеченно изучала содержимое мусорной корзины. Среди измятых тетрадных листов и конфетных фантиков углядела практически целую промокашку. Только нацелилась ее вытащить, как учительница вспомнила обо мне.

– Садись на свое место и больше не шуми, – смилостивилась она.

– Мой папа врач, зубы лечит, – под жалобный скрип парты шепнула я Неле.

Неля сделала такое испуганное лицо, что я мигом успокоилась. «1: 1», счет ничейный.

Вот так, прямо с первого дня знакомства, между нами установились паритетные отношения.

Неля оказалась мировой подругой – интересно рассказывала о далеком городе Уфа, откуда ее семья переехала в Берд, угощала меня жареным миндалем и сладким чак-чаком. Я в долгу не оставалась – учила ее воровать из колхозного сада зеленый виноград, водила на развалины крепости и показывала, как правильно нужно есть цогол – незрелый абрикос. Под моим чутким руководством Неля научилась ловко отсыпать на ладошку горсть крупной соли, макать туда цогол и есть, похрумкивая на всю округу.

– Вкууусно, – щурилась она и поминутно передергивала плечами – от незрелого абрикоса сводило не только скулы, но и все тело – в подмышках, в солнечном сплетении и даже за коленками.

У нас была счастливая и беззаботная жизнь – любящие родители, отличные друзья, сотни возможностей устроить себе такое приключение на голову, что потом полгода ходишь глаза врастопыр. Единственное, что отравляло наше существование, – это школьный туалет. Он представлял собой небольшое деревянное сооружение с огромными щелями в стенах и вечно протекающей шиферной крышей. Туалет находился далеко за спортивной площадкой, на непростительно большом расстоянии от школы. От этого ученикам постоянно приходилось быть начеку – не дай бог прозевать первые позывы! Тогда имеешь все шансы добежать до туалета с полными портками нежданной радости.

Каждое время года по-своему испытывало нас на прочность. Зимой, например, к обычному забегу нужно было приплюсовать время на переодевание – сторож тетя Сатик не выпускала учеников из школы, пока те не обматывались шарфами по самые глаза и не застегивались на все пуговицы. Весна радовала нас бурными ливнями и частыми грозами. Что такое гроза в высокогорье – объяснять не надо. В ненастье приходилось передвигаться исключительно зигзагами, инстинктивно вбирая голову в плечи – отразить темечком небесный электрический разряд то еще удовольствие. Так что хочешь жить – беги зигзагом, но помни – такой забег делает дорогу к туалету в два раза длиннее. В летнее и осеннее время в туалете роились целые полчища злых ос. Причем, чем ближе холода, тем осы становились агрессивнее. Поэтому приходилось учитывать время, которое потребуется для того, чтобы отогнать зловредных насекомых от места, так сказать, временной дислокации.

Но мы не трусили, нет. Мы были отчаянными советскими школьниками, поэтому, невзирая на всякие препоны, активно пользовались школьным туалетом. Играли с фортуной в русскую рулетку.

Однажды на уроке пения у Нели прихватило живот. Аккурат посреди хорового исполнения народной песни «Ветерок». Проситься «до ветру» Неля постеснялась, решила дождаться конца песни. Но наша учительница недаром была опытным специалистом – по изменившемуся выражению лица и тембру голоса она мигом вычислила душевные метания моей подруги и разрешила ей выйти.

Неля пулей вылетела из класса. Я отсчитала про себя до шестидесяти и выглянула в окно – в тот же миг моя подруга вынырнула из-за угла школы и припустила к спортплощадке. «Добежит», – обрадовалась я.

Мы пропели «Ветерок» раз, второй, третий. Нели все не было. Учительница по ходу нашего пения несколько раз подходила к окну, выглядывала во двор. Не вытерпев, высунулась в окно по грудь. Подол ее юбки задрался высоко вверх, оголив широкие резинки чулок. Класс моментально сбился со стройного исполнения народной песни – чулки были тщательно, «с вывертом» подоткнуты под резинки и смешно пузырились складками.

– Наринэ, сходи за подругой, – велела учительница.

Я выбежала из класса. Расстояние до спортплощадки покрыла в рекордное время. Перед туалетной дверью слонялась какая-то незнакомая девица в высоких танкетках на босу ногу и длинных брюках-клеш. Я обогнула ее кривой дугой и ворвалась в туалет. Внутри, если не считать воинственного роя ос, никого не было.

– А где Неля? – вылетела я к девице.

– Какая Неля?

– Ну девочка такая. Она в туалет пошла.

– Я никого не видела.

– Может, она в дыру провалилась? – похолодела я.

– Не говори глупостей, в такую маленькую дыру провалиться невозможно.

Я постояла какое-то время возле туалета. На всякий случай сходила на мужскую половину. Поскреблась в дверь, заглянула внутрь. Никого. Побежала обратно. Учительница висела в окне уже по пояс. В классе стояла гробовая тишина – видно, зрелище, открывшееся глазам моих одноклассников, напрочь лишило их возможности петь.

– Нели в туалете нет! – крикнула я.

– А во дворе ты искала?

– Сейчас!

Двойной забег вокруг школы не привел к утешительным результатам – Неля словно сквозь землю провалилась. Сторож тетя Сатик и буфетчица тетя Зина подтвердили – обратно в школу девочка не возвращалась.

– Сидите смирно, я сейчас буду, – велела учительница и побежала в кабинет директора – звонить Неле домой. Дома ее тоже не оказалось. Зато всполошенная звонком мама Нели за считаные минуты подняла на ноги весь городок. Через полчаса Нелю искали пожарные и милиция во главе с поисковой овчаркой Эльбрусом. Папа Нели, дядя Марат, бегал по окрестностям городка и, размахивая пистолетом и удостоверением военкома, заглядывал под каждый куст в поисках пропавшей дочери. Школа стояла на ушах – завуч с военруком ходили с большой связкой ключей, отпирали разные помещения и заглядывали во все углы. Учителя строили всевозможные догадки о том, куда могла подеваться Неля. Под подозрение попадали все – начиная от торговцев на базаре и заканчивая цыганским табором, который неделю назад собрал свои разноцветные шатры и отчалил в неизвестном направлении. Каким образом уехавший неделю назад табор мог увезти с собой Нелю, никого не волновало.

Наш класс распустили по домам. Я шла по дороге и обильно рыдала в портфель Нели – прихватила его с собой. На память. Представляла, как украшу его бумажными цветами и поставлю на полку – на веки вечные. Буду протирать пыль лоскутом ткани и вспоминать нашу безвременно оборвавшуюся дружбу. К счастью, рыдать мне пришлось недолго. Только я дошла до здания райкома, как навстречу мне вынырнула большая процессия. Впереди тарахтел милицейский трехколесный мотоцикл, в люльке мотоцикла важно восседал Эльбрус. Следом за мотоциклом, в сопровождении взволнованных родителей и прочих жителей нашего городка, шла заплаканная Неля. При виде меня она вырвалась вперед и побежала, размазывая слезы по лицу. Я стартовала к ней, размахивая портфелем.

– Ты где была? – выдохнула я, едва успев притормозить.

– Трусы на речке сушила! – крикнула Неля и впечаталась с разбега в меня.

Потом, спустя годы, когда по телевизору показывали рекламу пива с артистом Александром Семчевым, на вопрос «ты где был?» меня каждый раз подмывало вместо «пиво пил» ответить «трусы на речке сушил».

В тот злосчастный день Неля, неправильно рассчитав время забега, опростоволосилась буквально на подступах, буквально на пороге школьного туалета. Далее, смекнув, что в таком виде до дома не добежать – далеко и стыдно, зато до речки рукой подать, она рванула вниз по пригорку, к подножию Хали-кара. Через несколько минут она счастливо плескалась в реке, а простирнутые трусики и юбочка сушились на большом камне. Купание продолжалось до той поры, пока на трусы не вышел героический Эльбрус с неотступно следовавшими за ним по пятам жителями поднятого на уши городка. Во главе с размахивающим пистолетом и удостоверением дядей Маратом и заплаканной тетей Земфирой.

– Лучше бы я домой убежала, – жаловалась мне потом Неля, – тогда бы мало кто узнал, что я описалась. А теперь весь город об этом знает.

– Хорошо, что ты просто описалась, – дипломатично утешала я ее. – А представь, если бы обделалась!

Круговорот чувств

Однажды мы с Нелей возвращались из школы. Весна была в самом разгаре, солнце уже грело вовсю – но еще не припекало, в тени клена, на низенькой табуретке, сидела древняя старушка и торговала зеленой алычой и щавелем. Не сговариваясь, мы порылись в карманах, наскребли 20 копеек, купили большой кулек алычи. Пошли дальше, поглощая ее и отчаянно гримасничая от кислинки. Я рассказывала о своей троюродной сестре Изольде, которая жила в далеком городе Тбилиси и приезжала к нам на летние каникулы.

Вообще-то Изольда была хорошей девочкой. Но очень любила меня поучать – не туда идешь, не так стоишь, зачем дождевого червя лопатой пополам разрезала. Зачем-зачем! Затем, что один червяк хорошо, а два – лучше!

Особенно меня раздражало то, как она, театрально сложив на груди руки, холодно прищуривалась и тянула на одной ноте: «Вайме, Наринэ, неужели трудно вести себя как городская девочка?» Каждая ее театральная эскапада заканчивалась дракой – мне было обидно, что она считает меня деревенщиной (коей я, говоря по правде, и являлась).

Изольда была старше меня на год и, несомненно, умнее: бегло говорила на трех языках – армянском, грузинском и русском, есть неспелую смородину с куста отказывалась, ходила с вздернутым носиком, распустив по плечам смоляные волнистые волосы. А еще она через слово повторяла это непонятное «вайме», чем доводила меня до белого каления.

Потому я все лето с ней собачилась и мечтала дожить до того дня, когда она отчалит в свой Авлабар, а после ее отъезда до следующих летних каникул отчаянно по ней скучала.

Позавчера, доведенная тоской до глухого отчаяния, я даже села сочинять ей письмо. Исписала тетрадный лист, нарисовала внизу букет гвоздик, речку и мост. Надписала конверт в лучших традициях Ваньки Жукова: «Изолде в город Тбылысы», – и кинула в почтовый ящик.

Утром следующего дня письмо обнаружилось на кухонном столе.

– Откуда оно тут появилось? – опешила я.

У мамы были подозрительно круглые глаза. Она всегда округляла их, когда старалась не рассмеяться. Вот и сейчас она посмотрела на меня своими честными круглыми глазами и ответила:

– Почтальон тетя Рипсик принесла.

– Почему?

– Потому что ты на конверте не указала адрес Изольды. Ни улицы, ни дома, ни квартиры.

Я молча убрала письмо в ранец. Спросить, каким образом почтальон тетя Рипсик вычислила автора письма, не догадалась. Впрочем, вычислить меня было очень просто – тетя Рипсик жила через два дома от нас и отлично знала, у кого в «Тбылысы» имеется сестра «Изолда».

И сейчас, хрустя алычой, я рассказывала Неле о своем фиаско в эпистолярном жанре. Она слушала меня, деликатно сплевывая косточки в ладошку.

– Покажешь письмо?

После недолгих колебаний я достала из ранца конверт.

– Только никому не рассказывай.

– Ладно.

Неля выкинула под придорожный куст косточки, развернула письмо и громким шепотом принялась читать:

– «Дарагая Изолда. Мне семь с палавиной лет, можыт быть чють меньше. Яучюс в 1-А класе школы № 2. Кагда приедишь, я многа чиво тибе разскажу. у нас на дворе растут цвыты. назваится адуванчыки».

– На нашем дворе тоже растут одуванчики, – шмыгнула носом Неля.

– У вас их даже больше, чем у нас! – великодушно согласилась я.

– Ну да, – не стала возражать Неля и продолжила чтение: – «Мы стабой сорится нибудим. Мы будим играть в приятки и купаца в речки. У вас в Тбылысы есть речка? А у нас есть!» Если даже у них есть речка, то наша все равно лучше, – засварливилась Неля.

– Наша глубокая, и в ней много рыбы, – поддакнула я.

– А помнишь, как Кристина сандалии утопила?

Мы умолкли, вспоминая, как объясняли маме Кристины, почему она должна нам отдать сменную обувь дочери. Мама Кристины какое-то время хватала ртом воздух, потом вытащила из обувного ящичка туфли и поспешила с нами на реку. Всю дорогу она причитала, что сандалии были импортные, кожаные, их Кристинкин папа из Праги привез.

– И где я этой балбеске вторые такие сандалии достану? – ругалась Кристинкина мама.

Она так неприкрыто горевала, что Неля решила утешить ее:

– Тетя Света, Кристина сандалии топить не собиралась. Она оставила их на берегу, а сама полезла в речку – топить дневник. А то сегодня «кол» по чтению получила, боялась, что вы ее накажете. Сандалии просто нечаянно рекой унесло, а она догнать их не смогла!

– Мхм, – отозвалась тетя Света и добавила ходу.

– Вы только не говорите ей, что мы вам про «кол» рассказали, – спохватилась Неля.

– Мхм, – дыхнула огнем тетя Света.

Кристинка ждала нас на берегу. Издали углядев выражение лица матери, полезла в речку – топиться. Вслед за своими чешскими сандалиями. Но тетя Света умереть дочери не дала – она выволокла ее за шиворот из водоворота и вывернула наизнанку уши. Сначала правое, потом левое. А потом надавала тумаков – за сандалии, за «кол», за дневник. Кристинка молча вытерпела экзекуцию, надела туфли, и они с тетей Светой пошли домой. Мы с Нелей почтительно глядели им вслед – у тети Светы на попе боевито топорщилась юбка, а Кристинка пламенела ушами.

– Хорошо, что Кристинка не стала на нас обижаться, – шмыгнула я носом.

– А ведь могла, – вздохнула Неля и вернулась к моему письму: – «У Погосяна Гарика ис 2-Б вчира порвалис штаны. И фсе видыли ево трусы. Я тожы видыла. Но я нисмиялас. Мне была жалка ево. А другие смеялис». Я тоже не смеялась, – встрепенулась Неля.

– А чего смеяться, трусы как трусы! – пожала плечами я.

– Угум, – согласилась Неля и снова уткнулась в письмо: – «Ищо у нас был град. Все яблаки упали. Прабабужка праклинала пагоду. Такие дила, заканчиваю свае писмо. Этат красивы рисунак длятибя. Низабуд приехать вгости».

Неля повертела в руках листок, аккуратно сложила и вернула мне.

– Ну как? – спросила я.

– Хорошее письмо, – одобрила она.

В бумажном кулечке осталась последняя алыча. Неля благородно протянула ее мне.

– А знаешь чего? Давай мы просто позвоним Изольде и прочитаем твое письмо. У тебя есть ее номер?

– Нет, но дома есть. В блокноте.

– Мы можем заказать разговор. По межгороду. Я знаю, как это делается. Пошли?

– Пошли. То-то Изольда обрадуется.

Заказать разговор по межгороду удалось сразу – почему-то тетечка-оператор с телефонной станции совсем не удивилась тому, что ей звонит маленькая девочка. Она уточнила время разговора – десять минут, и велела ждать.

– Главное, чтобы мы успели до того, как вернется с работы мама, – беспокоилась я. Почему-то мне казалось, что мама будет не в восторге от нашего звонка.

– А когда она придет?

– В четыре.

– Времени много, – махнула рукой Неля.

– Важно, чтобы ты успела зачитать Изольде письмо. За десять минут справишься?

– Справлюсь!

Время до междугородного разговора мы провели с пользой – пообедали и даже сделали математику. Только взялись за чтение, как зазвонил телефон.

– Отвечайте Тбилиси, – велела тетечка.

Я прижала трубку к уху. На линии раздавались шорохи и какие-то еще звуки – словно кто-то методично заколачивал гвозди.

– Але! Изо? – заорала я.

– Але! Это кто? – отозвалась Изольда.

– Это я! Наринэ!

– А! – почему-то не удивилась Изольда. – Чего звонишь?

– Прочитать тебе письмо!

– Читай!

Я быстро зачитала ей текст письма.

– А что на рисунке? – спросила Изольда.

– Гвоздики. Речка. Мостик.

– Спроси про речку, – шепнула Неля.

– Изо, а у вас в Тбилиси есть речка?

– Есть. Большая и красивая.

– Скажи, что наша красивее, – встрепенулась Неля.

– Наша красивее! И у нас рыбы много!

– Можно подумать, – фыркнула Изольда, – зато по вашей речке катера не ходят!

– А что, по вашей ходят? – расстроилась я.

– Чего она говорит? – полюбопытствовала Неля.

– Говорит, что по их речке катера ходят.

Неля прижалась щекой к моей щеке и заорала в трубку:

– Зато ваша речка вонючая! В ней небось какашки плавают!

– Это кто? – удивилась Изольда.

– Это моя подруга Неля, – внесла ясность я.

– Скажи Неле, что какашки у нее дома плавают. В ванне.

– Что она говорит? – никак не унималась Неля.

– Говорит, что какашки у вас дома плавают. В ванне! – честно призналась я.

– Ах так? – Неля вырвала у меня трубку. – Слышь, ты, дура! Чего? Чего-о-о-о-о? От такой слышу, ясно? Сама ты дура, и жопа у тебя большая, в дверь не пролезает, ясно?

– Продлевать будете? – вклинилась в светскую беседу оператор. – Десять минут истекли.

– Еще десять минут, – велела Неля и набрала побольше воздуха в легкие. – Вонючка!

– Неля, это ты? – насторожилась оператор.

– Ой, мамочки, – осеклась Неля и бросила трубку.

– Чего «мамочки»? – удивилась я.

– На станции наша соседка работает. Она меня по голосу уз…

«Дзы-ы-ынь, – зазвонил телефон, – дзы-ы-ынь!»

– Не бери, – вцепилась в мою руку Неля. – Это соседка звонит, я знаю.

«Дзы-ы-ынь, дзы-ы-ынь», – не умолкал телефон.

– Пойдем отсюда. Чтение сделаем у меня. – И Неля побежала к входной двери.

Я зачем-то накрыла надрывающийся телефон диванной подушкой и вылетела за ней из дома. Уходили мы зад ними дворами, чтобы не попадаться на глаза моей маме. О том, что оператор телефонной станции может позвонить Неле домой, не догадались. За что и поплатились. То есть поплатилась Неля, а я переминалась с ноги на ногу, прижимала к груди учебник и с ужасом наблюдала, как мама Нели тетя Земфира выкручивает ей уши.

– А-а-а-а-а-а-а, – орала Неля на одной ноте, но попыток вырваться не делала.

– Хочешь без уха остаться? – приговаривала тетя Земфира. – Хочешь?

Вдоволь оттаскав дочь за уши, она велела идти в комнату.

– И не выходи оттуда, пока не сделаешь все уроки, ясно? – крикнула она ей вслед.

– Ясно, – всхлипнула Неля.

Я увязалась за ней, но тетя Земфира преградила мне дорогу.

– Иди домой, деточка. С тобой твоя мама поговорит. Я ей уже позвонила и все рассказала.

– Хорошо, – пискнула я и поплелась домой.

Шла очень медленно, останавливаясь у каждой травиночки, каждого цветочка. Провожала туманным взглядом полет птиц. Пересчитывала облака. По ступенькам веранды поднималась как на плаху. Прощалась с жизнью.

Дома все было как обычно: мама возилась на кухне, младшая сестра Каринка разбирала на запчасти свой велосипед.

Я встала на пороге кухни, вздохнула:

– Мам!

– Чтобы без моего ведома никуда больше не звонила, ясно? – обернулась ко мне мама.

– Ясно!

– Иди мой руки, сейчас есть будем.

– А мы с Нелей уже поели, – зачастила я. – Суп с хлебом. Еще сыра поели. И огурцов.

– Неле сильно досталось?

– Сильно.

– В следующий раз и тебе достанется. Ясно?

– Ага!

Мама перевела взгляд с меня на Каринку.

– Надеюсь, вы будете послушными девочками. Я так устаю в школе, что на ругань с вами у меня просто не остается сил.

– Мы будем очень послушными девочками, – кивнула Каринка и с шумом отодрала руль велосипеда.

Мне было семь с половиной, может, чуть меньше, Каринке – вообще пять. Светило нашего ядерного детства уже выкатилось из-за горизонта, но никто пока этого не знал. Относительно спокойной жизни маме оставалось всего ничего, года полтора. Может, чуть меньше.

А Изольда летом приехала. И мы с ней снова дрались и обзывались почем зря. И я каждый божий день мечтала о том, чтобы она как можно скорее укатила в свой Тбилиси. Зато с ее отъездом принялась дико по ней скучать. Такой вот круговорот чувств.

Или вообще единство и борьба противоположностей.

Дионис

Осла нашей соседки Анико звали Дионис. Был он своенравным, невообразимо упрямым и злопамятным существом. С некоторых пор вход его хозяйке в хлев был заказан – она имела неосторожность огреть упрямую животину метлой по хребту. Еле потом ноги унесла. Дионис лягался с меткостью снайпера, а не дотянувшись до жертвы копытом, норовил боднуть побольней ушастой башкой.

– Чтоб глаза твои лопнули, барабанная ты шкура! – ругала в тот день Диониса с веранды Анико. Спускаться во двор боялась – ждала, когда вернется с работы муж и запрет зловредную скотину в хлеве.

– Ия?! – Огрызался из-под лестницы Дионис. – И-яяя!!!!

– Захрмар!

С того дня Анико в хлев не заходила. Даже корову вынуждена была доить за порогом, потому что Дионис, завидев ее, замирал в проеме двери и не двигался, пока она, обозвав его болваном, не уносила молоко домой. Анико хоть и сердилась, но вину свою признавала, потому терпела выходки Диониса. Время придет – простит. Главное, над душой не стоять.

К дворовой живности Дионис относился с царским высокомерием. Кур в упор не замечал, крик петухов демонстративно игнорировал, пестрых цесарок, бестолково суетящихся под ногами, брезгливо отгонял мордой. И только с алабаем Делоном установил паритетные отношения – лай не перебивал, личное пространство не нарушал.

К людям относился как получится. Если шлея под хвост попала – мог недовольно фырчать вслед, если нет – источал холодное безразличие. Детей не любил, и только к нам, шести-семилетней мелюзге, оставался благосклонен. Может, потому, что мы его морковкой угощали, или же потому, что услужливо меркли в тени его пышного эго.

Тем летом Изольда приехала не одна, а с черепахой Миленой. Размером черепаха была с чугунную сковороду, в которой прабабушка жарила молодую картошку – на топленом масле, до хрустящей корочки, с луком и зеленью. Цветом от сковороды Милена тоже особо не отличалась.

Черепахой она была достаточно резвой – за полчаса обходила комнату по периметру. Из еды предпочитала капустные листья, яблоки и водяной салат. Спала в картонной коробке, которую ей под жилье определила жена дяди.

Однажды нас попросили сходить к Анико – за закваской для мацуна. Пошли с Миленой, чтоб познакомить ее с богатой местной фауной. Впереди вышагивала я, следом – младшая сестра Каринка, шествие замыкала Изольда, неся под мышкой Милену. Черепаха, несмотря на неудобное положение, вид имела вполне довольный.

Дионис пасся вольным стилем на грядках петрушки.

– Анико увидит – будет ругаться! – сделала ему внушение я.

Дионис даже ухом не повел.

– Покажи ему, – велела я Изольде.

– Вайме, он ее не укусит? – попятилась та.

Каринка выдернула у нее из-под мышки Милену и сунула под нос Дионису:

– Видал?

Дионис перестал жевать хозяйскую петрушку.

Каринка тряхнула черепахой. Та вздрогнула лапками и широко разинула пасть.

– Ия? – аккуратно удивился Дионис.

– Смотри сюда. – Сестра опустила Милену на грядку. Та поползла, перебирая лапками.

У Диониса сделалось такое лицо, словно ему сотворили чудо. Превратили воду в вино или повернули реки вспять. Он какое-то время ошарашенно наблюдал за черепахой, потом всхлипнул и поплелся за ней. От грядки к грядке и до дождевой бочки, далее по двору, в сторону тутового дерева, затем к калитке. Возле калитки Милена устала и спряталась в панцирь. Дионис постоял над ней, вздрагивая ушами, несколько раз ткнул мордой в панцирь и внезапно, расстроившись, взревел.

Анико выскочила на веранду, на ходу перетирая в ступке чеснок. Хотела спуститься во двор, но, памятуя о мстительности осла, благоразумно передумала.

– Что это с ним? – с трудом перекричала противовоздушную сирену Диониса она.

– Может, ему кажется, что черепаха умерла? – крикнула я в ответ.

– Уберите ее отсюда, тогда он заткнется! – Анико пошла к нам, держа наготове ступку. Всполошенная воем Диониса птица квохтала-курлыкала, разлетаясь по двору, Делон гавкал басом и рвался к нам, гремя цепью и норовя опрокинуть конуру.

Забирать черепаху из-под носа Диониса было чревато, потому мы просто пялились на него, дивясь тому, сколько силы в его легких, – ревел он самозабвенно, на износ, видно вознамерившись никогда не замолкать. Анико боком протиснулась между нами и ослом, передала Изольде ступку.

– Я попробую его отвлечь, а вы уносите черепаху, – велела она.

Мы молча закивали.

– Дионис! – прокричала Анико.

Ноль внимания.

– Дио! Ай Дио!

– Ияяяяяяяяяяяяя!

Анико медленно подвинула пяткой туфли Милену. Мы схватили ее и кинулись наутек, малодушно бросив соседку на растерзание расстроенного осла. Но Дионис ее не тронул. С нашей веранды было видно, как Анико гладит его по морде, называя горемыкой и почему-то чемоданом с копытами. Дионис сопротивления не оказывал, только, охрипнув от рева, сипел и мотал сокрушенно головой. Вручив тете вместо закваски ступку с чесночной кашицей, мы пошли прятать в дальней комнате Милену. Чтобы никогда ее больше соседскому впечатлительному ослу не показывать.

Дионис до вечера был задумчив, отказывался есть и пить. На второй день вернулся к своему прежнему амплуа – смотрел на всех свысока, ворчал и пренебрежительно фыркал. Анико, кстати, простил – теперь она снова могла доить корову в хлеву.

Милену мы ему больше не приносили. Лишь однажды Каринка показала из-за забора чугунную сковороду, на которой прабабушка жарила картошку. Если прищуриться, ее вполне можно было принять за черепаху. Дионис недоверчиво подошел, по-собачьи обнюхал сковороду, вздохнул и ушел щипать базилик с хозяйских грядок. Сковорода чудом не пахла.

Вот, казалось бы, просто история. Не о людях даже, а об осле. Выкинь из головы и забудь. Но не могу. Благословенна жизнь крохотного городка, где всякая животинка имеет свой несомненный вес и свою биографию.

Папа-песталоцци

Эта история в анналах нашей семьи значится под кодовым названием «когда Наринэ довела до истерики своего отца».

– Если у меня и был какой-то педагогический дар, то ты его загубила на корню! – говорит мне папа каждый раз, когда кто-то из родных вспоминает историю о том, как мы с ним учили букву «И».

У меня как-то сразу не заладилось с буквой «И». С той самой минуты, когда наша учительница товарищ Мартиросян впервые продемонстрировала ее на красочном плакате.

– «И» большая, «и» маленькая, – пропела она, тыча поочередно указкой в две одинаковые загогулины, одну длинную, а другую чуть короче. – Повторяем за мной…

– «И» большая, «и» маленькая, – послушно затянул 2 «А» класс.

Здесь нужно маленькое пояснение. Дело в том, что в национальных школах русский язык начинали изучать во втором классе. В первом классе изучали родной язык, во втором – русский, а с четвертого подключался иностранный, который, в отличие от родного и русского, в советских школах преподавался из рук вон плохо.

Когда весь класс затянул «И» большая, «и» маленькая, я запела громче всех. Почему-то решила, что чем громче буду петь, тем быстрее запомню новую букву. Товарищ Мартиросян на мое громогласное пение отреагировала странно – запотела очками. Но говорить ничего не стала, только покачала головой.

Дома я долго изучала новую букву. К сожалению, исступленное пение не помогло – вспомнить, как она называется, я не смогла.

– Пап, – прибежала я к отцу, – а как эта буква называется?

Папа пребывал в благостном расположении духа – лежал на диване и шуршал «Советским спортом». На его животе стояла большая, наполненная доверху кукурузными палочками тарелка. Папа весело хрустел сладкой кукурузой и читал статью о Никите Симоняне.

– Это буква «И».

– Никак не могу запомнить, – пожаловалась я, – она в прописном виде похожа на армянскую «С».

– Ничего, сейчас мы вместе ее выучим, – папа завозился, освобождая место на краешке дивана, – садись.

Я села, раскрыла учебник. Новая буква глядела на меня так, словно я фашистский захватчик, а она – белорусский партизан. Ничего удивительного, что в таких, приближенных к боевым, условиях ее название мигом вылетело из моей головы. Я вздохнула, со значением почесала коленку, громко сглотнула. Потянулась за кукурузной палочкой, принялась ее долго, вдумчиво жевать.

Папа согнул пальцем уголок «Советского спорта» и одним глазом наблюдал за мной.

– Забыла?

– Угум.

– Это «И». «И» большая, «и» маленькая. Повтори.

– «И» большая, «и» маленькая, – обрадовалась я.

– Запомнила?

– Ага.

– Молодец. А теперь читай текст.

Текста как такового не было. Вся страница была утыкана картинками – слева девочка штопала какую-то красную ткань. Внизу раскинулась еловая лапа, далее были изображены иголки, ежик и почему-то Незнайка.

Я резво рассказала все, что видела на странице.

– Угум… Угум… – периодически соглашался со мной папа. – Все? Молодец. Давай теперь еще раз, с самого начала. Что это за буква?

– «С», – честно призналась я.

Папа снова согнул пальцем уголок «Советского спорта». Уставился на меня большим зеленым глазом. Глаз излучал недоумение.

– Это «И», – крякнул папа. – Не путай ее с армянской «С». Это русское «И». Повтори.

– «И» большая, «и» маленькая.

– Молодец. Рассказывай, что там у тебя нарисовано в букваре.

Я принялась бодро пересказывать картинки. Где-то на полпути сообразила, что снова забыла, как называется злосчастная буква. Сбавила ход, долго и красочно описывала ежика. Параллельно лихорадочно пыталась вспомнить название буквы. Папа по моему голосу понял, что что-то тут не так. Отложил газету и уставился на меня. Я похолодела – его глаза ушли из глубокого зеленого в пурпурный.

– Снова забыла? – кашлянул он.

– Ага.

– Давай так. Видишь, тут изображена еловая лапа. Что на ней? Иголки. И-и-и-и-голки. Это подсказка. Каждый раз, когда ты забываешь название буквы, смотри на эту картинку. Понятно?

– Понятно.

– Давай еще раз, с самого начала. – Папа подбросил в воздух кукурузную палочку, ловко поймал ее губами. Откинулся на диванную подушку, зашуршал «Советским спортом».

Название буквы зловредно вылетело из головы. Но я помнила о подсказке. Поэтому глянула на еловую лапу и звонко отрапортовала:

– «Е» большая, «е» маленькая.

За «Советским спортом» воцарилась подозрительная тишина. Я отогнула край газеты. Как бы мне описать выражение, застывшее на лице папы? Вот если бы доисторический тираннозавр гнался за каким-нибудь раритетным деликатесом, увлекся бы погоней и впечатался мордой в гигантскую каплю смолы, а потом, спустя века, вы бы увидели эту дивную окаменелость в музее янтаря города Паланги, то, поверьте, даже этот оскал не передал бы ту гамму чувств, которая отобразилась на лице моего отца.

– Что это за буква? – просипел он, тыча дергающимся пальцем в «И».

– «Д»? – предположила я.

– Почему «Д»?! – взревел он.

– Потому что девочка!

– Не смотри на девочку. Смотри сюда, видишь, вот тут, прямо под буквой «И» нарисована подушечка с иголками. И-и-и-и-голки. И у ели иголки. И у ежика иголки. И девочка иглой шьет! Ясно?

– Ясно.

– Что это за буква?

Я часто заморгала. Папа не дал мне еще раз ошибиться.

– «И»! – выкрикнул он. – Это буква «И»! Ишак ты такой. Хотя бы по ишаку запомни, как эта буква называется! И-шак. «И»!

– Ладно, запомнила. Это «И».

– Почему?!

– Потому что ишак.

– Ну наконец-то! Давай рассказывай картинки.

Я радостно пересказала все картинки.

– Все, можешь быть свободна, – зашуршал газетой папа. – Только еще раз назови букву.

Я набрала полные легкие воздуха и радостно провозгласила:

– «О» большая, «о» маленькая, – и поспешно добавила, предвосхищая вопросы папы: – Потому что осел. О-сел!

И тут с грохотом отворилась дверь.

– Юра! – влетела мама. – Я сама! Я сама позанимаюсь с ней!

Не дав никому опомниться, она сгребла меня в охапку и выбежала из комнаты. Последнее, что я видела, это сизый дым, валивший клубами из-под «Советского спорта».

Больше никогда, никогда папа не делал с нами уроки. Русской буквой «И» я убила в нем Песталоцци раз и навсегда!

Мама-папа

Однажды на рынке города Марракеш я наблюдала удивительную картину: высокая, красивая марокканка, возведя к небу тонкие руки – рукава шелковой галабеи сползли к локтям, обнажив многочисленные золотые браслеты, – вертела перед носом сконфуженного мужчины кольцом, выхваченным с прилавка, и кричала «ара льфлюз, ара льфлюз». Мужчина делал вид, что видит ее впервые. Только желваками на весь рынок скрипел.

– Деньги у мужа просит? – спросила я у экскурсовода.

– Как догадались? – опешила она.

– Интуиция, – соврала я.

Не рассказывать же чужому человеку, что такую картину я наблюдаю всю свою жизнь.

Когда мама сердится на папу, она называет его «этот человек».

– Этот человек мне всю душу вынул, – объявляет она и краснеет бровями. Если мама краснеет бровями, значит, все. Не бывать сроку давности обиде, нанесенной ей железобетонным супругом.

Папа на каждый «этот человек» бурчит нечленораздельное. И смотрит на жену круглым зеленым глазом. Одним. Почему одним, потому что двумя глазами смотреть на женщину никаких нервов не хватит.

Так что, если мама, вся в красных бровях, бегает из угла в угол, заламывает руки и сыплет «этими человеками», а папа сидит вполуоборот, одним глазом смотрит в футбол, а вторым грозно косится на жену, означать это может только одно. Что она неудачно попросила у него денег. На капитальный ремонт квартиры, например.

– Ай кник, пох чка! – выдыхает огнем папа и поднимает звук телевизора.

Мама у нас опытный вояка. Во времена оны такие женщины записывались в амазонки и под носом инквизиции слетались на шабаш. Поэтому ничего удивительного, что через месяц непрерывного мозгового штурма в нашей квартире начинается полномасштабный ремонт, прерываемый только стенаниями папы «ай кник, в последний раз даю денег, больше не проси, пох чка!».

С мамой на шопинг соглашается идти только наша третья сестра Гаянэ, потому что она у нас самая совестливая. Ну и папа, чтобы потом еще и грузоперевозку не оплачивать. Остальные дочери под разными предлогами отказываются сопровождать ее в магазин. Потому что наша мама любому Моисею сто очков вперед даст. Она будет методично водить тебя по всяким отделам, выбирая самое почему-то крупногабаритное, как то: монолитную железную люстру на двенадцать свечей, пятиметровый металлический карниз, оригинальный журнальный столик на литых ножках, чугунную тотемную тетечку с грудями (в кабинет). То, что за время покупок ты можешь состариться и умереть, ее мало волнует. Она ведет скрупулезные переговоры с продавцами, придирчиво выбирает товар, а потом звонит мужу:

– Юр-джан (здесь телефон в ее руках начинает раскаляться, потому что Юрджаном она называет его, когда просит крупную сумму). Юр-джан, – звенит колокольчиком в плавящуюся трубку мама, – я все уже выбрала, принеси денег.

И отключается.

В папе умер великий актер немого кино. Папа умеет, не издав ни одного звука, сыграть в салоне автомобиля полнометражную пантомиму под кодовым названием «зачем я женился на этой выпендрежнице из Кировабада, когда мог взять в жены скромную тихую дочь нашей соседки Анико и прожить с ней долгую счастливую жизнь, не ведая гребаного стиля модернизма в нашем захолустье!». Доиграв свою фирменную пантомиму, он выходит из машины и, слегка дымясь ушами, идет искать жену, которая, напустив на себя беззаботный вид, ожидает его у горы отобранного товара.

– Женщина, что это такое? – не выдержав пытки увиденным, предает принципы немого кино папа.

– Наша будущая гостиная, – отвечает мама и превентивно краснеет бровями. – Дай денег.

– Сколько?

– Сколько есть!

Однажды, в годы прыщавой юности, когда каждый насмешливый взгляд наносит твоей самооценке невосполнимый ущерб, она погнала моих младших сестер на рынок – покупать продукты. Сестры безропотно таскали за ней баулы с помидорами и баклажанами – стояла осенняя пора, сезон бешеных заготовок, и молились, чтобы у мамы как можно скорее закончились деньги. Накупив нужных продуктов, она оставила их возле входа – ой, забыла петрушку взять, сейчас вернусь, – и исчезла в толпе. У сестер нехорошо сжалось сердце, но отступать было некуда – не бросать же продукты на произвол судьбы. Мама появилась через пять минут, шла сквозь толпу, словно статуя Иисуса в Рио, раскинув в стороны свои прекрасные руки, и с этих прекрасных ее рук свисали длинные вязанки овечьей шерсти.

Удержал сестер от бегства паралич. Пока они приговоренно моргали глазами, мама обвесила их шерстью, присобачила сверху тюки с баклажанами-перцами и погнала домой. Стоит ли уточнять, что по дороге они встретились буквально со всеми симпатичными мальчиками Берда?

Вернемся к папе с Гаянэ. Пока они, сыпля абанаматами, перетаскивают будущую гостиную в машину, мама на минуточку заглядывает в соседний магазин тканей и исчезает там до закрытия.

– Женщина, у тебя совесть есть? – хрипло интересуется папа, когда его жена, наконец, вспоминает дорогу к автомобилю.

– Поехали домой, нечего время на пустые разговоры тратить! – отрезает она.

Но самое интересное случается потом, после ремонта. Когда к нам приезжают, например, гости из Еревана.

– Надо же, какая красота! – замирают они на пороге квартиры, пораженные тем, что в наших Макондах можно увидеть такие интерьеры. – Эклектика! Новое прочтение классицизма! Изысканный этнический реализм! И кто все это так красиво придумал?

– Я! – отвечает папа. – Это придумал я!

Потому что он искренне считает, что придумал тот, кто оплатил.

Арамаисыч

Двор нашей пятиэтажки украшал большой котлован, наполненный до краев рыжей от глины водой. Кто там только не обитал: головастики, лягушки, комары, всякая пузатая детвора, норовящая, пока взрослые отвлеклись, вдоволь побарахтаться в грязи. Потом, конечно, влетит от родителей, ну да ладно, можно подумать. Напугали черта угольками.

К котловану приходили гуси – стаями, вразвалочку, как бы нехотя, плавали молча, истово, от берега к берегу, вылезали из воды, исполненные достоинства. Теряли важность, лишь когда дорогу переходили, – гоготали, вытянув шеи, мелко переступали кривыми лапами и хлопотали крыльями, задыхаясь – га-га-га.

По воскресеньям в котловане обитал штатный алкоголик нашего дома Арамаисыч. Зальет зенки по самые брови, лежит в ржавой воде, декламирует стихи, отмахиваясь от комаров листом лопуха. Детвора облепит котлован по краю, лезть туда робеет, но уважительно таращится.

– Арамаисичем бил, есть и буду! – прерывая декламацию, периодически возвещал Арамаисыч. («Бил» – в смысле «был». Армянам сложно произносить «ы», а пьяному армянину – тем паче.)

Арамаисыч предпочитал, нализавшись до положения риз, изъясняться исключительно на русском. И исключительно в рифму.

– Уй?! – удивлялся он, когда на грудь ему прыгала лягушка. – Лигушка – битий крушка.

Детвора внимала с благоговением – приобщалась к культуре.

Скоро приходили гуси. Плавали, брезгливо огибая непрошеного гостя дугой. Арамаисыч какое-то время наблюдал за ними.

– У птици гуси – белий труси! – наконец выдавал он.

Гуси тотчас уходили, оскорбленно поджав клювы.

– Арарат! – звала жена.

Арамаисыч делал вид, что не слышит, только Чаренца под нос бубнил: «Поднимите глаза! Я иду, я иду! Из угрюмого чрева веков…»

– Арарат! – взывала к его совести жена.

– Арамаисичем бил, есть и буду!

– Иди домой, хватит в грязи валяться!

– Кому грияз, а кому алмаз! – парировал Арамаисыч.

Жена уныло стояла на балконе, свесив вдоль боков прозрачные руки. Вздыхала, уходила в дом. Задергивала штору. Арамаисыч оставался лежать в котловане.

– Это на работе я Арарат. А в свой законный вихатной я кто? – спрашивал он.

– Арамаисыч! – хором отвечала детвора.

– Вы запомнили, а она, – кивок в сторону наглухо зашторенной балконной двери, – не может запомнить. Сорок лет вместе живем, а толку? Ни понимания, ни уважения.

Он поворачивался на бок, подкладывал под голову согнутый локоть. Прикрывал лицо лопухом.

Дети расходились, чтоб не мешать. Арамаисыч проспит до того времени, когда во двор выйдут мужики, выведут его из котлована и проводят домой.

Завтра понедельник, он снова будет Араратом, обычным слесарем. А сегодня он Арамаисыч, поэт и чтец, царь и бог котлована, повелитель головастиков и лягушек. Большой человек.

Назад: Ключник Ганс

Дальше: Люди нашего двора