Скандальная «Третья Мещанская». Брак втроем – советская версия

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!

Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер

этот равно гениальный и безумный режиссер?

Как свободно он монтирует различные куски

ликованья и отчаянья, веселья и тоски!

Юрий Левитанский

* * *

Кредо режиссера Абрама Роома Постель как пространство кадра • Без черемухи • Московские любовные треугольники – жизненные прототипы

Историку или просто любителю Великого немого, желающему на «машине времени» кинокамеры вернуться в заповедную Москву 1920-х, просто необходимо пересмотреть первые фильмы Бориса Барнета и еще одну картину, единовременно снятую в Москве. Картина называется «Третья Мещанская» Абрама Роома по сценарию Виктора Шкловского; «Любовь втроем» и «Кровать и диван» – ее подзаголовки.

На протяжении фильма то один герой, то другой оказываются то на законной супружеской кровати, то на диване для гостей. А в результате героиня не знает, кто из них – отец ее ребенка

Фильм стоит особняком и на экране 1920-х, и в творчестве Абрама Матвеевича Роома (1894–1976), талантливого и разностороннего художника, пришедшего в кино из «левого театра».

После «Третьей Мещанской» и следующей (к несчастью, утраченной) картины «Ухабы» к их тематике он вернулся лишь однажды – в странной, уникальной своей ленте «Строгий юноша» по сценарию Юрия Олеши, где «адюльтерный сюжет» – увлечение высокопоставленной, привилегированной замужней дамы простым комсомольцем, спортсменом и «ворошиловским стрелком» – был помещен в такие витиеватые, на стыке гениальности и абсурда, кинематографические оболочки, что фильм с трудом читался и был немедленно запрещен как формалистический. Острый глаз и тонкая наблюдательность Роома-психолога в следующие годы были направлены в иную сторону.

«Третья Мещанская» – произведение, выдающееся по своим художественным качествам, входит в золотой фонд мирового кино. Но главным секретом его является многослойность, глубина при видимой простоте и даже кажущейся элементарности едва ли не фарсовых ситуаций. Поэтому фильм вызвал разноречивую оценку прессы по выходе, острые зрительские споры и дискуссии.

Фильмография А.М. Роома

1924 г. – «"Мос", сей отгадайте вопрос»

1924 г. – «Гонка за самогонкой»

1926 г. – «Бухта смерти»

1926 г. – «Предатель»

1927 г. – «Третья Мещанская»

1928 г. – «Ухабы»

1928 г. – «Привидение, которое не возвращается»

1931 г. – «Манометр № 1»

1931 г. – «Манометр № 2»

1935 г. – «Строгий юноша»

1939 г. – «Эскадрилья № 5»

1941 г. – «Ветер с Востока»

1945 г. – «Нашествие»

1946 г. – «В горах Югославии»

1949 г. – «Суд чести»

1952 г. – «Школа злословия»

1953 г. – «Серебристая пыль»

1956 г. – «Сердце бьется вновь»

1965 г. – «Гранатовый браслет»

1970 г. – «Цветы запоздалые»

1973 г. – «Преждевременный человек» (Яков Богомолов)

Он порождает несходные трактовки и сейчас: в нем читают феминистскую концепцию, осуждение «пережитков прошлого», советское морализаторство в борьбе за «нового человека», антисталинский эзопов язык в 1927 году ожесточенной внутрипартийной борьбы за власть, гомосексуальный дискурс, проблему взаимоотношений полов и т. п.

А в 1997 году, к 50-летию картины, кинорежиссер Петр Тодоровский после своих фильмов «Интердевочка» и «Какая чудная игра!» сделал любопытный и остроумный ее римейк, перенеся действие в современность и назвав свой фильм «Ретро втроем».

Каков он, каким он должен стать, «новый человек»? Этим вопросом взволнованно задается все советское искусство 1920-х. С прошлым все было ясно, враг отчетлив: царский строй, буржуазия. А сейчас, когда они уничтожены? Искусство вынуждено запечатлеть разрыв между реальностью и лозунгами революции (через полвека их назовут «Великой Утопией»), обещавшей народу солнечную жизнь в гармоническом обществе.

Кончилась Гражданская война, затихли белогвардейские мятежи, подавлены кулацкие восстания. Почему опять голод, карточки, нэпманы, миграция крестьян, уголовщина, рост половых преступлений? Может быть, и «новый человек» тоже выдумка, гомункулус?

В отличие от большинства тогдашних фильмов о современном быте, где выводы ясны и однозначны, в «Третьей Мещанской» некое бытовое (и социальное!) явление доверчиво предложено зрителям для рассмотрения без навязанных рекомендаций и оценок.

Римейк Петра Тодоровского «Ретро втроем» (1997). В ролях Елена Яковлева, Евгений Сидихин, Сергей Маковецкий

На экране развертывается вполне простая по видимости, бытовая история: в полуподвальную комнату на тихой московской окраине, где живет молодая супружеская чета Николай и Людмила, временно вселяется за неимением жилплощади приезжий третий – Владимир.

Героев играют артисты Людмила Семенова, Николай Баталов и Владимир Фогель – персонажи носят их имена.

Мужчины – бывшие однополчане, буденновцы, спали под одной шинелью, ныне – квалифицированные рабочие. Один – строитель, десятник, ведет ремонт на крыше Большого театра, у квадриги Аполлона (эффектные натурные съемки!), другой – печатник (весело грохочет типографский цех!), Людмила – домашняя хозяйка, но не мещанка – «Мещанская» только название улицы.

Владимир, более интеллигентный, воспитанный, деликатно занимает в комнате диван, Николай, более примитивный, самоуверенный, оставляет его наедине с женой, отправляясь в командировку. Увы! Женское сердце Люды податливо на ласку, которой ей недодано в семейном быту, тем более что Владимир вывел ее на прогулку, сводил в кино… Короче говоря, иногородний занимает место на супружеской кровати, о чем новая чета сообщает вернувшемуся Николаю. Тот, не выдержав кратких бездомных скитаний, согласен занять пустующий диван. Однако произойдет еще одна рокировка и смена спальных мест. Владимир, став законным мужем, оказался таким же невнимательным и грубоватым, как прежде Николай, обществу женщины они оба предпочитают ежевечернюю игру в шашки. В общем итоге Людмила, беременная, не зная, кто отец ее будущего ребенка, покидает обоих, уезжая на быстром поезде куда-то вдаль… Но жизнь двоих мужчин на Третьей Мещанской продолжается – финал остается открытым.

Великолепное актерское трио с богатейшей нюансировкой поведения людей, филигранная режиссура Роома, непривычно для тех лет монтировавшего фильм большими актерскими кусками тончайшей психологической игры, изысканная операторская работа старого мастера Григория Гибера (особенно хороши были женские портреты в фас, в профиль, сквозь тюль и кружева) – о вещах приземленных, тривиальных в фильме говорилось с высокой серьезностью.

Две контрастные стихии владеют кадром: город и жилище, натура и интерьер. Залита солнцем, выбелена, освежена летним дождем веселая Москва. До прославленного «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова, этого реестра экспериментов камеры с городским пейзажем, в «Третьей Мещанской» задействованы такие «игровые точки», как квадрига Аполлона над Большим театром, одетым в леса, или кабина самолета, откуда город снят (впервые!) с бреющего полета.

Широкое небо над трибунами авиапарада в Тушине и полутьма «киношки», мощные прессы в цехе типографии и сонные палисадники, булыжная мостовая тихой окраины, где допотопный фонарщик меланхолично гасит по утрам, а по вечерам зажигает фонари, – милая Москва «сорока сороков» с еще не взорванным храмом Христа Спасителя…

Все это отнюдь не «виды города», а небезразличная сюжету среда обитания героев, место работы десятника Баталова, место работы печатника Фогеля и воскресной прогулки Людмилы с Владимиром.

Правда, Людмиле, домашней хозяйке, приходится довольствоваться малым миром, «мирком». Несколько раз повторяется мизансцена: женщина у окна тоскливо смотрит на улицу, созерцая ее на уровне проходящих мимо ног.

В малом же мире, в «мирке», то есть в квартире Баталовых – интерьере, царит натюрморт. Точнейше продуманный в деталях, предназначенный для разглядывания, значимый и знакомый. Кто здесь живет?

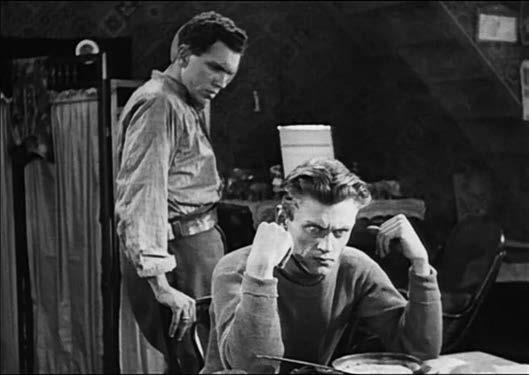

Разные мужские типы: изящный, гибкий, тонкокостный блондин Владимир…

Да, пожалуй, обыкновенные советские горожане-обыватели в захламленной, типичной для неуюта-уюта красной столицы комнате, где подчеркнуты и новизна советской жизни, и «пережитки прошлого»: самодельный душ, смастеренный из гигантского, видимо, трофейного самовара, портрет Буденного на стене и сабля, напоминание о Первой конной, у зеркала вырезанное из «Советского экрана» фото блондинки-кинозвезды, кружевные шторы на окнах, «мещанская» могучая двуспальная кровать с металлическими бомбошками, мыльная пена в тазу для стирки, чистая скатерть и баранки на столе – натурализм, казалось бы, а вот и нет!

…и грубоватый, плотный, атлетически сложенный брюнет Николай

Режиссер рассказывает, что именно решило во время оно, еще гимназистом, его судьбу и привело впоследствии в кино: «Это был стакан воды. Стакан воды, увиденный на экране только что открывшегося… маленького кинематографа "Иллюзион". Это было одно из первых чудес нового искусства. Сначала это был такой простой, такой обыкновенный, всем знакомый, нормальный стакан с водой. Затем… началось превращение, и, ошеломленный, я увидел жизнь этого стакана, я увидел, что вода эта живет, борется, злорадствует, интригует… С тех пор, с того часа… я нахожусь под властью и очарованием того единственного искусства, которое обладает чудесной возможностью до тонкости и чуткости раскрыть судьбы явлений, выявить внутреннюю силу, тайну, мудрость человеческих жизней, сделать крупно видимым душевное движение и открыть миру чувственное познание личности».

Этот манифест Роом полностью воплотил в «Третьей Мещанской». Особенно важна формулировка о «чувственном познании личности». Революционно-новаторский кинематограф-первопроходец оперировал массами, общими категориями, масштабами исторических событий и пространств. Альфой и омегой его были монтаж и метафора.

И метафору тоже жаловал постановщик «Третьей Мещанской». Но только это была иного рода метафора, не похожая, скажем, на серию предметов религиозного культа, долженствующих в целом создать понятие «Бог» в «Октябре» Эйзенштейна. Нет, у Роома совсем иное: вода, заплескавшаяся в графине и заменившая зрителю непосредственное изображение того, что происходит в эти мгновения на двуспальной кровати, а именно полового акта в исполнении супругов. Кровать и служит пространством «супружеской» жизни, в то время как диван обозначает местоположение «третьего» жильца, «друга семьи» – он-то, свидетель, и в скором будущем соучастник действ, сейчас нервно наблюдает мерные всплески воды в графине.

Пересмотрев «Третью Мещанскую» через тридцать шесть лет, в день своего шестидесятилетия, В.Б. Шкловский уже остраненно, как критик и историк, заметил в фильме раскрытие чувств через невольный жест и то, что люди на экране не вещают и даже не говорят, а как бы проговариваются, то, что они как будто выдыхают свою душу…

О чем же они «проговариваются»? Слово режиссеру А. Роому.

«Двое мужчин живут с одной женщиной. Никогда не замыкавшийся треугольник – муж, жена, любовник – замыкается и оформляется официально. Женщина не прячет от одного из мужчин второго и оформляет эту жизнь втроем…»

В том-то и дело: не привычный, столь тяжелый для всех троих участников драмы в жизни и столь богатый воплощениями в мировом искусстве любовный треугольник, а его откровенная и даже декларативная легализация – вот предмет анализа в «Третьей Мещанской».

Биограф режиссера И.М. Гращенкова дает такую версию рождения замысла: «…Шкловский рассказал Роому сюжет для небольшого сценария… Рассказанная история была проста, как жизнь, остра и алогична, как анекдот, и трагична. Нет, Шкловский ее не сочинил, не сконструировал, а подобрал на страницах "Комсомольской правды" – историю о том, как в родильный дом к молодой матери пришли два отца ее новорожденного сына, потому что она одновременно была женой обоих и не знала отца своего ребенка. Все трое были молодые люди, комсомольцы, рабфаковцы. И происшедшее между ними не было заурядным адюльтером, тщательно скрываемым от чужих глаз. Они называли это любовью втроем, ни от кого ее не прятали и даже пытались найти ей теоретическое "обоснование". Они говорили: любовь комсомольцев не знает ревности, лишена частнособственнических начал, может быть коллективной. Дико, нелепо, но это был документально подтвержденный факт, причем не единичный».

Немногие свидетельства тех лет – это, например, рассказы Пантелеймона Романова «Любовь», «Большая семья» и его знаменитое, быстро ставшее нарицательным «Без черемухи» (1926); фильм Фридриха Эрмлера «Парижский сапожник» (1928); пьеса Николая Погодина «Дерзость» (1929). Перед нами мир хаоса, распада, поднявшейся с низов уголовщины и грязи. Вопиет конфликт между идеалом и действительностью. Примеры роятся. Всюду обман.

Абрам Матвеевич Роом (1894–1976)

В полной сумятице и путанице новых взглядов на мораль и нравственность превалирует цинизм. Что есть «свобода любви», пафос революционной эпохи? По сути, это свобода любых половых связей, крайним выражением чего является пресловутая «теория стакана воды» (разумеется, не того, о котором восторженно говорил Абрам Роом). Речь идет об уподоблении полового акта простому удовлетворению жажды: выпил и пошел дальше!

Теория была распространена, циркулировала в прессе, обсуждалась. А тем временем число преступлений на сексуальной почве опережает другие виды. «Чубаровское дело» в Ленинграде (1926) – о зверском групповом изнасиловании молодой работницы двадцатью пятью своими же «пролетариями», пьяные оргии с развратом и поножовщиной, кастрации в качестве мести за измену – обо всем этом ежедневно сообщается в рубриках «Происшествия» газет «Вечерняя Москва», «Красная газета» в Ленинграде и других.

Именно в это время активно формируется в искусстве (да и в жизни, разумеется, тоже) образ женщины, решающей родить и воспитать ребенка без отца – как правило, недостойного, плохого отца, – ее в дальнейшем назовут «мать-одиночка». Манифест такой героини читаем в нашумевшем рассказе «Без черемухи» и его продолжении «Большая семья».

«Без черемухи» – то есть без лирики, стихов, ухаживания, а цинично, словно выпив стакан воды, теряет невинность героиня рассказа, студентка. Торопливо, в комнате общежития, заваленной окурками и грязной посудой, на чужой смятой койке. Своего спутника-партнера, наглого, грубого, но неотразимого, она ненавидит. Но, почувствовав в себе зарождение новой жизни, решает перенести все – и позор, и лишения, но оставить ребенка. Это уже почти рядом с Людмилой, героиней «Третьей Мещанской».

Финал фильма Роома сделан был настолько эффектно, героиня была столь хороша в дорожном костюме и шляпке, оставляя обоим своим мужьям на обеденном столе прощальную записку: «Не вернусь на вашу Мещанскую», что не только современников, но и позднейших толкователей фильма соблазнил данный мотив как якобы «главный»: Люда мчится вдаль, поезд той же железной дороги в начале фильма привозил Владимира в Москву на Третью Мещанскую, то есть затхлая коммуналка мужчинам, простор России – новой женщине.

Действительно, женская тема (и женский образ) в русском кино (советского периода в особенности) часто оказывается параллельной теме мужской слабости или, во всяком случае, каких-то мужских душевных изъянов.

Но как ни смел уход Людмилы, и как ни прекрасен женский контур у окна поезда, мчащегося от Москвы на Восток, это еще не конец сюжета и не идейный итог рассказанной истории. «Мы не сообразили, куда деть женщину, и просто ее отправили за город», – признался Шкловский. Нет, не там собака зарыта! «Мужской» дуэт в фильме если не звонче «женского» соло, то во всех случаях оба начала равноправны.

Шкловский и особенно Роом тончайшим образом прорабатывают именно сексуальную, интимную подоплеку обитания троих на Третьей Мещанской. В этом смысле картина является своего рода уникумом в бесполом (даже если сюжет касался вопросов секса) советском кино 1920-х годов.

Но вернемся к началу сюжета, открутив неоднократно воспетые критиками кадры мчащегося поезда и утренней Москвы – дань образу «СССР на стройке».

Появившегося гостя хозяин встречает широкой белозубой улыбкой Николая Баталова и поцелуем в губы. Не задумываясь ни на секунду, Николай предлагает Владимиру житье и диван, сообщая жене, что они на фронте «под одной шинелью спали». Широкий зритель 1927 года, видимо, не заподозрил здесь ничего двусмысленного. Но мы, испорченные новой информацией историки и культурологи конца XX века, уже имеем материалы о различных «комиссарских» общностях Гражданской войны как общностях гомосексуальных и вынуждены взять дружков-фронтови-ков на подозрение.

Последнее подкрепится и контрастом типов: плотный, сбитый, атлетичный, мужски-неотразимый брюнет, голова ежиком – Баталов и тонкокостный, гибкий блондин с мягкими волнистыми волосами, с перламутровым лаком-маникюром (!) на пальцах – Фогель.

К этому придется прибавить, что на своем диване, где он обоснуется, Владимир принимает весьма сладострастные позы, которые, видимо, не зря фиксирует камера. В уверенности Николая, который уезжает в командировку без тени опасения за честь жены, оставляя ее наедине с Владимиром, ясно слышится то, что он и вовсе не считает друга за мужчину.

Людмила – домохозяйка и живет на Мещанской улице, но сама она вовсе не мещанка, а современная советская женщина и готова читать «Новый мир»

Но напрасно, недальновидно! Есть, есть в женской палитре пристрастий также и «женственный тип», иначе как было бы объяснить женскую, достаточно частую страсть не к мужественному, сексуально безотказному баритону, а к тенору? И тем более – тенору, высящемуся в фальцет?

О том, как ошибается самонадеянный супруг, свидетельствует поведение Людмилы. В минуты, когда Николай хорохорится, напрягает бицепсы, хихикая, заявляет, что ему соперники не страшны (реплика: «Я не щуплый!») и шутя мнет притулившегося на своем диване «щуплого» Фогеля, камера следует за Людмилой, укладывающей чемодан. На реплику по поводу «не-щуплости» она злобно хмыкает и резко уминает вещи в чемодане, как бы вымещая свое недовольство мужем, по-видимому, давно копившееся.

После ухода Николая у Семеновой долгая пауза. Она принимает решение. И поскольку вся вязь действий, душевных движений, эмоций в фильме имеет именно сексуальную подкладку, а взаимоотношения и нити связей между всеми тремя постоянно балансируют между желанием и удовлетворением (разочарованием), тяготением и отталкиванием, легко догадаться, что и в кабине самолета, куда во время прогулки попадают Людмила и Владимир, а также и во время киносеанса в темном зале женщина уже отдается. Измена свершилась еще до того, как по возвращении домой Фогель с улыбкой обольстителя, в то время как Люда раскладывает пасьянс, отбирает у нее карты и организует на скатерти стола многозначительную композицию «валет кроет даму» – кадр и надпись, возмутившие иных современников – блюстителей нравов своею «пошлостью» и «безнравственностью».

Но такая оценка была несправедливой хотя бы уже потому, что вовсе не для живописания прелестей адюльтера снимал Роом эти кадры. И после бравурной секвенции «романа» на фоне просторов воскресной Москвы действие возвращалось в лоно супружеской кровати, где спал, хозяйски раскинувшись, теперь уже Фогель, а Людмила в рубашке, спустившейся с плеча, с чуть сардонической и печальной усмешкой смотрела на его неснятые ботинки, на смятое покрывало… Конечно, должна была следовать и следовала «расплата», и заботливый, веселый, услужливый Фогель, овладев кроватью, превращается в свою противоположность.

После внедрения Николая на собственную жилплощадь, но уже в качестве «третьего», то есть постояльца дивана, пока законная на данный момент пара Людмила – Владимир обитают на кровати, происходит еще одна передислокация сил и соответствующее ей изменение топографии комнаты. Николай возвращает себе кровать, Владимир вытесняется на свою исходную позицию – диван. Новые перемещения опять тончайше проработаны и психологически, и, пользуясь цитированным выше определением самого постановщика, в плане «чувственного познания личности».

Психологическое объяснение Людмилиного возврата к мужу – разочарование в любовнике, оказавшемся после «победы» (неснятые ботинки на белизне постели) таким же хамоватым и невнимательным, как тот, первый, – видимо, все мужчины такие!

Объяснение чувственное тоже дается: это женское тяготение к прошлому, к Николаю, когда Владимир и разочаровал, и уже прискучил. Людмила подходит к мужу, гладит знакомый жесткий ежик его волос, говорит: «Хочешь чаю?» – и виновато, и обещающе. Это тоже «типологическое» предложение: в мирке квартиры Баталовых бытовое чаепитие приобретает и ритуальный (символ мира, прочности, семейного уюта), и скрыто сексуальный смысл.

В захламленной и тесной комнате на Третьей Мещанской сочетаются «пережитки прошлого» и элементы нового советского быта

С чаепития, когда по зову жены за стол на равных усаживаются оба ее партнера, адюльтер (или серия адюльтеров) стабилизируется в качестве «семьи из трех», «брака втроем», «дома на троих». Поначалу мужчины испытывают некоторую неловкость, но она быстро проходит, и тройственный союз становится нормой. Особенно когда к чаепитию прибавляется игра в шашки – занятие мужское, увлекательное. Надпись: «И каждый вечер». И устойчивая мизансцена – композиция кадра: игроки в центре, увлеченно передвигая фишки, женщина скучает у окна.

Вытесненная друзьями-буденновцами, Людмила все время остается на пороге ухода из дома. Недаром так часто она в шляпке.

Самодостаточность мужского дуэта отлично передана актерски и еще подчеркнута операторски: Гибер с помощью замечательно выразительных женских портретов, снятых сквозь узорный тюль занавески, показывает, что эта идеальная «фемина» – светлоглазая красавица с блестящими смоляными волосами, налитой зрелостью тела и всеми иными признаками безотказной половой привлекательности, и уже отделена этим тюлем от действа в центре комнаты, и лишняя – Людмила здесь не нужна, сгодится, может быть, только чтобы чай подавать.

Конечно, нельзя сбросить со счетов истинно «феминистский» комплекс частной гинекологической лечебницы, куда Людмила приходит делать аборт. Режиссерски умно решенная сцена – как некий внутренний монолог героини, напряженно оценивающей обстановку вокруг себя, с отвращением наблюдающей очередь в кабинет и остановившей внимательный взгляд на детской колясочке с ухоженным ребенком в садике под окном, – решение принято!

Людмила убегает, не дождавшись вызова, а на пороге приемной появляются двое мужчин и на вопрос медсестры, кем они приходятся исчезнувшей с талоном на очередь «5» Семеновой, оба хором отвечают «муж» (здесь на экране две надписи – интер-титра – не забудем, что фильм немой). Комедийный эффект несомненен. На этом начинается и заканчивается сходство с реальной жизненной историей, которая была взята из «Комсомольской правды» и послужила первотолчком для замысла. Но тема коллективного отцовства дальнейшего развития не получит, и последний сюжетный поворот уведет в другую сторону.

Все писавшие о «Третьей Мещанской» и в ее время, и в дальнейшем непременно цитировали слова одного из «мужей» по прочтении найденной на столе прощальной записки Людмилы: «А ведь, кажется, мы с тобой подлецы». Выходило очень назидательно: герои как бы осознавали свою вину.

Но в действительности-то фильм продолжается. После краткой паузы один, развалившись на кровати, говорит: «Ну что, Володя, чай пить будем?» Другой, лежа на диване, подхватывает: «А варенье, Коля, у нас еще осталось?» Чаепитие продолжается, на Третьей Мещанской спокойствие и уют.

Сейчас, когда никого из участников уже нет в живых, трудно решить, сознательно ли авторы намекали на мужеложество как на одну из возможностей «любви втроем». Или же этот мотив возник непреднамеренно. Ведь среди советских кинорежиссеров, пожалуй, самых скрытных из всех представителей художественной интеллигенции (профессия, наиболее зависимая от власти, их научила!), Абрам Роом особенно закрыт, немногословен, статей не пишет, лекций не читает.

Однако очень важным в нашем случае и малоосмысленным киноведами является тот факт, что до своего прихода в театральное искусство будущий кинематографист прошел курс Психоневрологического института в Петрограде, был учеником В.М. Бехтерева, который, как известно, специально занимался вопросами превратных половых влечений. 10—20-е годы – пора «русского фрейдизма», многотомного издания сочинений Зигмунда Фрейда, дискуссий вокруг сенсационной книги Отто Вейнингера «Пол и характер» – словом, эти сферы волнуют умы, несмотря на все поистине эпохальные идеологические сдвиги в результате большевистской революции.

Для людей, начавших творческую жизнь в 1910-е, для Роома и Шкловского, феномен «брака втроем» не был незнакомым предметом. Речь шла именно о советской его версии.