«Летят журавли» – время Вероники

Сороковые, роковые,

Свинцовые, пороховые…

Война гуляет по России,

А мы такие молодые!..

Давил Самойлов

* * *

Триумф в Доме кино Наша первая и единственная «Золотая пальмовая ветвь» в Канне • Сцена проводов – великие минуты кино • Дети Вероники • Полет сквозь время

Когда и как произведение киноискусства переходит в ранг классики? Существуют ли законы? Какие работают механизмы?

На глазах поколения, которое пережило памятную премьеру фильма «Летят журавли» и выход его в свет в 1957-м, он за последующие десятилетия был признан пограничной вехой в истории отечественного кино, оставаясь при этом живой репертуарной единицей пусть не массового, не надо преувеличений, но широкого проката.

Он быстро и твердо вошел в золотую кладовую мировой киноклассики. Он регулярно повторяется по телевидению России и других стран, осваивая все новые контингенты почитателей. Он с каждым годом наращивает славу и ценность.

Помню овацию в тогдашнем, конца 50-х, Доме кино, временно работавшем в гостинице «Советская», помню восторженную речь молодого Григория Чухрая. Помню замечательно интересный рассказ Сергея Иосифовича Юткевича, вернувшегося с Каннского фестиваля, где «Журавли» получили «Золотую пальмовую ветвь» (увы, единственную в наших руках за весь XX век). Также был вручен там специальный диплом Сергею Урусевскому за операторскую работу и приз Татьяне Самойловой – самой очаровательной, талантливой и скромной актрисе фестиваля.

Прекрасно сохранился в моей памяти и переданный очевидцем ранга Юткевича детектив борьбы в жюри и вне его, когда интриги и происки противников (были и таковые!) разбивались об аргумент о художественном совершенстве картины.

Еще бы: растерянность понятна!

На экране со всей патетикой и волнением рисовалась не история военного подвига или славного трудового поступка, а история вины и искупления. В центре фильма стоял образ, который ни при каких обстоятельствах до сих пор не мог быть «положительным примером», но вместе с тем и не отданный авторами на суд: девушка Вероника, в силу трагических обстоятельств изменившая памяти убитого на фронте жениха.

Новыми были и художественные средства. Картина увлекала забытой в период малокартинья красотой черно-белого изображения, блистательными кадрами в «перпетуум мобиле» ручной камеры, в игре ракурсов и светотени, эффектах короткофокусной оптики. Возвращаясь на экран, живая, неповторимая, трепетная жизнь человека, казалось, брала на вооружение и заново открывала все богатство поэтического языка кино, метафоры, композиции, ритмы.

В основу сценария легла пьеса В. Розова «Вечно живые». Скромная бытовая манера драматурга скрестилась с патетичностью режиссера Михаила Калатозова, с экспрессивным, романтическим стилем оператора Сергея Урусевского. Возник синтез несхожих индивидуальностей. Выбор на главные роли юной Татьяны Самойловой и Алексея Баталова, который уже был замечен как совершенно новый тип молодого героя в «Журбиных» Хейфица, имел исключительное значение.

Михаил Константинович Калатозов (1903–1973), грузин по национальности, сначала актер, потом оператор-профессионал, являл собой еще одну яркую фигуру в режиссуре советского кино.

Крепкий и опытный мастер, начав в грузинском документализме, прославившись очерком «Соль Сванетии», он долгие годы оставался на втором плане киногоризонта. Его индивидуальность всегда тяготела к романтическому порыву, к широкому жесту героя, что сказалось, в частности, в его картине «Валерий Чкалов», запечатлевшей, скорее, не триумфы, а испытания судьбы летчика.

Однако, видя пристрастие режиссера к выбранному, постоянному кругу художественных средств, довольно трудно определить у Калатозова сквозную линию какой-либо заветной темы. Ни выношенных образов, ни любимой идеи, пожалуй, не найти в таких разных его произведениях, как насквозь условный политический памфлет «Заговор обреченных», за который он был удостоен Сталинской премии, или «Первый эшелон» – вполне тяжеловесный и безликий фильм о покорении целины. Но уже и в них ощущалось внимание к изобразительному ряду.

Изображение – в широком смысле – в фильме «Летят журавли» это более, чем операторская работа, выбор ракурса или стиль. Это – кинематограф в целостности его художественных средств, это – кино как таковое. Т. Самойлова и А. Баталов всегда подчеркивали, что роль Урусевского в создании картины была, по сути дела, режиссерской. Поэтому необходимо сказать, что в операторе Сергее Урусевском Калатозов обрел свое «второе я»: соавтора, выдающегося творца.

Сергей Павлович Урусевский (1908–1974), художник по образованию, ученик патриарха советской графики Владимира Фаворского, пришел в кинематограф с большим творческим багажом традиций живописи, но оказался к тому же истинным кинематографистом, достигнув выдающихся, уникальных результатов в своих работах: и в пронизанной солнцем черно-белой «Сельской учительнице» М. Донского, и в цветном романтическом «Сорок первом» (1956) Григория Чухрая, и даже ранее – в одиозном «Кавалере Золотой Звезды» (не украсившем биографию Ю. Райзмана).

Сергей Павлович Урусевский

(1908–1974)

Итак, режиссер и оператор, внутренне тяготеющие друг к другу, встретились с драматическим материалом, который сразу же, с первых кадров фильма, был переведен в иную эстетическую систему. Камерная в своей основе история приобрела на экране крупность будто бы под увеличительным стеклом и некоторую странность смещения, словно предметы и фигуры, взяты широкоугольным объективом. И бедная маленькая Вероника, в пьесе вполне заурядная и слабая, врезалась в память зрителей чернотой своих страдальческих глаз, лицом редкостно оригинальным и значительным, своеобразностью натуры.

Вступление в фильм, воскрешающее светлые мирные дни, пронизано утренним солнцем, наполнено радостью. Прекрасна весенняя Москва. Она схвачена в самых общих и знакомых своих приметах – бой курантов, Кремлевская стена, Василий Блаженный, набережная Москвы-реки. Москва открыток – можно было бы сказать (и говорили – по штампу оценки), если не чувствовать общей поэтики фильма, отнюдь не бытовой, не подробной, а обобщенной и патетически экспрессивной. Город дается лишь главным своим контуром, образом целого, и Москва – мирная, утренняя, сверкающая куполами. Москва юной любви.

Михаил Константинович Калатозов (1903–1973)

Фильмография М.К. Калатозова

1930 г. – «Джим Шуанте (Соль Сванетии)»

1932 г. – «Гвозаь в сапоге»

1939 г. – «Мужество»

1941 г. – «Валерий Чкалов»

1942 г. – «Непобедимые» (с С.А. Герасимовым)

1950 г. – «Заговор обреченных»

1953 г. – «Вихри враждебные»

1954 г. – «Верные друзья»

1955 г. – «Первый эшелон»

1957 г. – «Летят журавли»

1960 г. – «Неотправленное письмо»

1964 г. – «Я – Куба» (2 серии)

1969 г. – «Красная палатка»

Именно она, эта еще школьная, десятиклассников, и уже полнокровная, созревшая, готовая к союзу любовь двоих, искрящаяся радостью и ожиданием, была впервые и впрямую, а не в обход, так упоенно показана на отечественном экране.

Наверняка не одни лишь пластические задачи изначально вдохновили бессмертную камеру Урусевского, а любование прекрасными лицами Вероники и Бориса. Переглядкой глаз светлых и глаз черных, лепкой чуть татарских их скул, ее кокетливостью и манящей прелестью, его уже мужской серьезностью. Сменами, оттенками и переливами настроения, удивительно тонкими и чарующими, пара, словно нарочно созданная природой друг для друга…

И Москва военная, пустая, в черных надолбах.

Ни один коренной москвич сразу не узнает, где же происходит сцена проводов. Да это и не нужно: здесь важен не призывной пункт такой-то, а концентрированный образ войны, горя народного, в которое вливается трагедия разлуки, гибели любви.

Сцена эта дает пример решения, где мобилизованы все средства кинематографа. Перерастая рамки фильма, рамки своего времени, она уходит в будущее, и недаром уже в 60-х годах, при не столь дальней дистанции, проводы из «Журавлей» приобрели смысл образного документа эпохи. В 70-х и далее сцена стала хрестоматийной, вошла в киноантологии.

Начинается она панорамой школьного двора, где идет прощание с мобилизованными. Перед взором движущейся камеры – бликами вспыхивающие частные драмы, фрагменты общей беды. Разноголосый гул, где слиты печаль, тревога, беспечность, вера, слезы и песня.

Постепенно в общем шуме все яснее слышится женский голос, настойчиво повторяющий; «Борис, Боря!..» – так в общую народную судьбу входит судьба героев, трагедия любви, полная предчувствий, тоски и боли.

Вероники нет – это можно прочесть на растерянном, огорченном лице Бориса. Сила сцены и в том, что, соединив, сплавив огромное общее – войну и одно несбывшееся прощание – крошечный на фоне истории, сугубо частный биографический факт, – искусство принципиально поставило между ними знак равенства.

Индивидуальная судьба сплетена с судьбой народа, как неразрывно вплетена в ткань сцены протянутая с безупречной точностью нить действия центральных персонажей: и монтажно объединенный с эпизодом на сборном пункте пробег Вероники по городу, когда путь ее пересечен колонной тяжелых танков, и ее метания в толпе, у решетки, за которой строятся в колонну новобранцы, и внутреннее состояние Бориса, его сосредоточенность на том, что сейчас для него – смысл жизни.

Лестничная клетка, где перед войной под утро прощаются герои-влюбленные, – то немногое, что после бомбежки сохранится от дома

За спиной Вероники находилась квартира, где она жила с родителями, а после воздушной тревоги зияет пустота

И этот повторный, чудящийся ему зов: «Боря, Боря…»

Сцену проводов можно поставить в ряд принципиальных свершений советского кино вслед за одесской лестницей в «Потемкине» и психической атакой из «Чапаева». Тот же принцип сращения истории и индивидуальной судьбы выходит на новую стадию. Коляска-песчинка, заверченная вихрем, чапаевцы, уже со своими характерами и портретами залегшие в цепи, но целиком втянутые в военный конфликт сторон, уступают место персонажам, которым враждебно само историческое событие – война. Растворенный в истории, подчиненный одной лишь общей (классовой, государственной) цели человек уже не только сопоставлен, но и противопоставлен событию.

Продолжается процесс раскрепощения личности. Личность все более явственно осознается как самодовлеющая ценность: гуманистический смысл истории одной любви, запечатленной в картине, огромен.

На призывном пункте волнение, гул, подобный прибою, подходят к своей наивысшей точке, к перелому, когда после чуть заметной паузы, сродни той, какая бывает в симфонии перед вступлением главной темы, раздаются звуки марша. «Прощание славянки» – старый наивный мотив, памятные звуки 1941-го, где нет ни воинственного пыла, ни чеканки солдатских сапог, а только печаль, готовность и мужество.

Тщетно выглядывает Вероника новобранца Бориса за оградой, где раньше была школа, а теперь сборный пункт

Словно «золотое сечение», марш делит сцену сменой ритма. Новобранцы тронулись. Кончился мир, началась война. Милое «здесь» уступает неведомому, грозному «там». С убыстряющимся шагом колонны начинается новое движение толпы – откат, отлив. И последним поворотом головы Бориса в колонне и – одновременно – в отчаянии брошенным Вероникой пакетом с печеньем, по которому, не замечая его, проходят новобранцы, заканчивается симфония проводов. Резко входит на экран тишина, которую нарушает только звук вертящегося диска телефона-автомата: прошли месяцы, от Бориса нет писем.

Смерть Бориса в подмосковном лесу – также великие минуты кинематографа. Именно здесь применена была «цайт-лупа», изобретенная еще Пудовкиным, то есть «растяжка времени»: за несколько продленных кинокамерой секунд, пока падает смертельно раненный солдат, на экране проходит его последнее видение. Здесь образ свадьбы-мечты: сам он в черном смокинге, невеста в белой фате, родные с просветленными лицами, поцелуй брата Марка – поцелуй Иуды… И гениальный кинематографический образ закружившихся над головою убитого солдата верхушек берез, их трепещущий круг в осеннем небе. И саднящий, щемящий образ войны – чавкающая, размытая дождем осенняя фронтовая земля. Здесь все было первооткрытием.

Роль Бориса в фильме «Летят журавли» – одна из важнейших вех в творческой биографии Алексея Баталова (1928–2017)

И само название фильма – образ, так и не расшифрованный, образ улетающей красоты.

Оглядываясь, замечаешь бурную стремительность кинематографического движения. «Летят журавли» всего лишь на пять-шесть лет отстоят от «Падения Берлина» и «Незабываемого 1919-го» Михаила Чиаурели, этих эпопей-гигантов «зрелого сталинизма», от неизбывно унылых фильмов-спектаклей, которые оставались на расчищенном почти до нуля экране на рубеже 40-х и 50-х. Пять-шесть лет – это ведь так коротко!

«Летят журавли», по сути дела, обозначали некий мощный толчок, сдвиг. Но к нему, оказалось, было все подготовлено, только ожидали сигнала.

Главные герои фильмов «Баллада о солдате» и «Судьба человека»: Алеша Скворцов и Шура, Андрей Соколов и Ванюшка

Возрождение было подобно дружной весне, и фильм-флагман «Летят журавли» не остался одиноким. Рядом с сиротой Вероникой, словно поддерживая ее с двух сторон, стали ее братья: ровесник Алеша Скворцов – незабываемый Владимир Ивашов, и старший Андрей Соколов в суровом и скорбном исполнении Сергея Бондарчука. «Летят журавли» и современные им «Баллада о солдате» Григория Чухрая и «Судьба человека» Сергея Бондарчука-режиссера смотрятся сейчас как единый триптих о великих страданиях русских людей. При неповторимой самобытности каждого, они являют собой некую общность. И новую эпоху отечественного кино.

О влиянии фильма Михаила Калатозова на все дальнейшее развитие экрана, о поистине революционном воздействии пластики Сергея Урусевского немало написано историками кино. Речь, разумеется, не только о шлейфе подражаний закружившимся березам из сцены гибели Бориса и даже не о возрождении эксперимента и формальных достижений авангарда 20-х годов после театральной статики и помпезности, «малокартинья», но об изменении концепции Человека и Истории.

В финале фильма Москва и Вероника встречают воинов-победителей, но Бориса среди них нет…

Выхваченные из миллионов сломанных судеб персонажи эти свидетельствовали о необратимости военной трагедии, о невозместимости потерь.

Не было, как раньше, эмоционального оправдания гибели прекрасного юноши тем, что он погиб за Родину. Не было успокоения одинокой матери в том, что сын ее выполнил солдатский долг. Не было осуждения московской школьницы за то, что она трусиха и позорно боится бомбежек. Эти фильмы, по сути дела, были антигероичны уже на стадии выбора героев: слабая душа невесты, вышедшей за другого, рядовой, не дошедший до Берлина, пленный, то есть по-сталинскому изменник.

Если ранее всегда, и в лирической «Машеньке» Райзмана, и в душераздирающей «Радуге» Донского, и в патриотическом «Подвиге разведчика» Барнета, герой «каплей лился с массами» и был с историей неразделен, то теперь он уходил в некое суверенное пространство, пытался в нем обособиться, но враждебные силы истории несли его, как песчинку, разлучая с домом, с любовью, с жизнью.

Фильмы говорили не о том, как умирать за советскую родину, а о чем-то другом. Индивидуальное человеческое существование было реабилитировано. Фильмы, талант их создателей, глубочайшая прочувствованность пережитого опережали свое время, убегали далеко вперед от робкой «оттепели».

Шли годы, и картина трогала своей человечностью все больше и больше, вызывая слезы сопереживания и сочувствия героине. Никто уже не обсуждал, могла или нет изменить фронтовику Вероника – ее не судят, а любят и плачут.

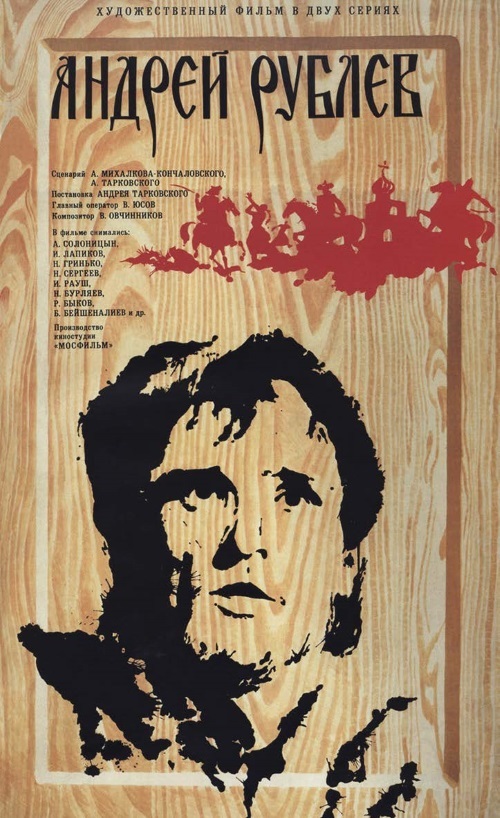

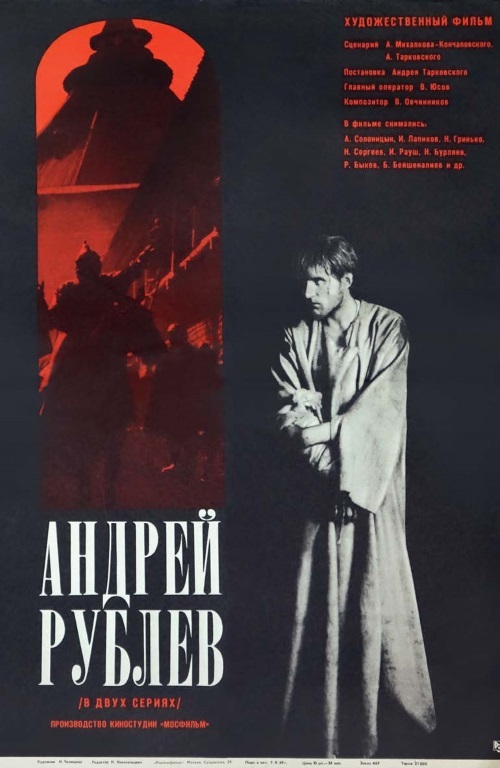

Картина «Летят журавли» прошла через личные судьбы, привела многих юношей в кино. Если так можно выразиться, все они – «дети Вероники». Нет сомнения, что эстафету «Журавлей» прямо принял Андрей Тарковский. С этим фильмом связывает свой выбор в кинематографе один из его лидеров последующих десятилетий Сергей Соловьев.

Классическую законченность, окончательно шлифуя его, придает творению восприятие зрителей. Из сегодняшнего, сиюминутного вещь переходит в вечное, неприкосновенное… Это и произошло с фильмом «Летят журавли».

Не хотелось бы думать, что Вероника прожила долгую жизнь, ходила на мероприятия ветеранов, вся увешанная медалями, или, наоборот, тихо нянчила внуков, получая гуманитарную помощь. Пусть она останется там, в ликующем майском дне 45-го, в своем белом платье Вечной Невесты и Сестры, со своими черными-черными страдальческими глазами и своим единственным на мировом экране Ликом.

* * *