Незабываемый Михаил Ильич Ромм

Одна из самых ярких и обаятельных фигур советского кино, угловатая, непростая, сочетающая индивидуальные черты крупной творческой личности и типические свойства своего художественного поколения, – Михаил Ильич Ромм (1901–1971).

Наследие Ромма, взятое отдельно от его роли в кино, скорее огорчает. Путь из зигзагов, уверенный четкий профессионализм, выполнение госзаказов, высвеченный макет и картон павильона в кадре. И при этом – блестки, вспышки, фейерверки таланта и юмора. Неожиданно – обретение собственного голоса. И – увы! – движение от одного заблуждения к другому, от иллюзии к иллюзии, от мифа к мифу. И – смелость, искренность, озаренность.

Михаил Ромм

Ромм начинал как сценарист, а дебютировал в режиссуре немой картиной Пышка (1934) по Мопассану. Экранизацию рассказа предложил он сам для горящей «плановой единицы», где условием была предельная скромность срока и сметы. Эта вынужденная работа осталась одной из наиболее роммовских, своих. В молодости сменив несколько профессий, Ромм был в том числе и переводчиком с французского языка. В Пышку он, ни разу не побывавший во Франции, принес свое видение, извлеченное из Флобера, Стендаля, Мопассана, Золя и приправленное советским антибуржуазным пафосом. Собранию монстров и пошляков в провинциальном дилижансе противостояла крестьянская девушка Пышка, лишенная на экране признаков древней профессии. В облике юной Галины Сергеевой с её глазами-вишенками и робкими движениями представала на экране чистая девушка из народа.

Далее – Тринадцать (1937), про борьбу пограничников с басмачами в Каракумах, режиссерски сильный, снятый на подлинной натуре в пустыне, динамичный фильм. Еще далее – ленинская дилогия, принесшая ему официальное признание и славу. Потом – Мечта, действие которой происходит в Польше накануне присоединения к СССР восточных областей. В картине, конфликты которой были весьма искусственны, подкупала яркая игра Фаины Раневской, Елены Кузьминой, Михаила Астангова, а также переживания, в ту пору для советских людей абсолютно недопустимые: там металась по комнате пожилая «вечная невеста», тяготящаяся своей девственностью; там своими руками стирал манишку в нищей своей мансарде внешне неотразимый фат. Все людишки были жалкими и ущербными, кроме, конечно, коммунистов-подпольщиков. Советская оккупация польских восточных земель прославлялась как счастливое освобождение…

И всегда – полная искренность… Впрочем, полная ли?

Ромм Михаил Ильич

(1901–1971)

1933 – «Пышка»

1935 – «Тринадцать»

1937 – «Ленин в Октябре»

1939 – «Ленин в 1918 году»

1941 – «Мечта»

1945 – «Человек № 217»

1947 – «Русский вопрос»

1949 – «Владимир Ильич Ленин» (докум., с В. Беляевым)

1951 – «Секретная миссия»

1953 – «Адмирал Ушаков»

1955 – «Корабли штурмуют бастионы»

1956 – «Убийство на улице Данте»

1957 – «Урок истории» (с Л. Арнштамом и Х. Писковым), СССР/Болгария

1961» «Девять дней одного года»

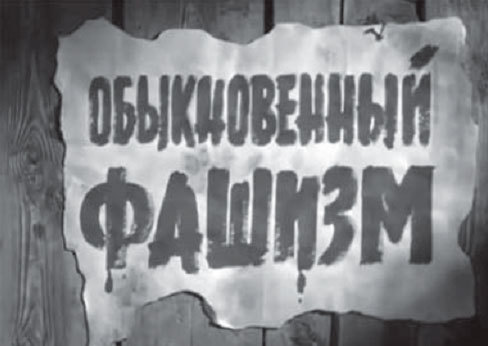

1965» «Обыкновенный фашизм» (докум.)

1969» «Живой Ленин»

(с М. Славинской)

1972» «И все-таки я верю…» (докум., закончен М. Хуциевым, Э. Климовым)

Ромм – великолепный рассказчик; возможно, это и был самый яркий его дар. К счастью, иные из его новелл записали. В этих непринужденных блестящих эссе встают и непричесанная хроника советских десятилетий, и автопортрет, наверное самим автором не предвиденный. Портрет человека умного, доброго, в меру наивного, легкомысленного, в меру умудренного и осторожного, очень наблюдательного, закрытого, таящего в душе глубинную печаль. И, конечно, страх.

Видимо, страх, въевшись в поры советской интеллигенции уже в 1920-х и не миновав Ромма, породил явление, близкое к тому, которое ныне названо двоемыслием. Речь идет не о простом раздвоении мыслей на «официальные» и «скрытые», а скорее о структуре из нескольких пластов сознания и выражения, где лишь на самом дне, как показывают ныне опубликованные признания, – умное и горькое зрение, подлинная оценка окружающего. Этот феномен предстоит изучить психологам и социологам будущего – мы к нему еще слишком близки.

Исторические сдвиги конца 1950-х перевернули Михаила Ромма. Это прошло вполне безболезненно из-за его реактивности и мобильности, а еще благодаря тому самому глубинному – всепонимающему – сознанию. Ромм стал поистине поэтом 1960-х, лидером прогресса в кинематографе, трибуном № 1.

В ту пору Союз кинематографистов СССР только создавался, и в качестве председателя руководил Оргкомитетом с 1957 по 1965 год Иван Александрович Пырьев. В результате Первого – учредительного – съезда Союз работников кинематографии СССР приобрел официальный статус во главе с Л. А. Кулиджановым.

Кинематографисты долго и с ностальгией вспоминали время правления Пырьева, который при всем своем непредсказуемом, разбойном нраве, волюнтаризме и стойкой приверженности к эстетике сталинизма был настоящим строителем и хозяином Союза, борцом за права киноработников. А как сегодня видно издалека, еще и вполне терпимым плюралистом. Иначе бы он не допустил, чтобы трибуну законопослушной Васильевской улицы, с ее старым добрым Домом кино сталинских времен, оккупировал острослов Ромм. Блестящие, сокрушительные и зажигательные речи Ромма на конференциях, пленумах, обсуждениях всегда становились центром дня, прерывались овациями, пересказывались по телефону, вызывали гнев начальства.

Этот мэтр, лауреат Сталинских премий, один из столпов и опор официального советского кинематографа, обласканный, увешанный орденами и наградами, не только не держался за старый кинорежим, но и, пожалуй, единственный из корифеев сказал, как губительна была «приобщенность» к режиму, избрав в качестве иллюстрации творческого тупика свои последние картины: исторический колосс Корабли штурмуют бастионы об адмирале Ушакове и вполне пропагандистское Убийство на улице Данте (1956) с приблизительной «экранной» Францией. Он говорил с трибуны, что пережил глубокий творческий кризис, смело решившись на простой, пока не сделал Девять дней одного года (1962).

Однако Ромм изменился настолько же, насколько изменилось время: разрешение более свободной речи открыло клапаны, несколько облегчило путы – и талант режиссера засверкал, заискрился.

В Девяти днях мы найдем ту же, что и прежде у Ромма, черно-белую, ярко высвеченную и подсвеченную павильонную декорацию, которая кажется искусно выстроенной под юпитерами даже тогда, когда кадр снят не в павильоне, а на студийном дворе Мосфильма, как, например, знаменитый проход героя, физика Гусева (Алексей Баталов), мимо кирпичной стены (это была стена нового мосфильмовского корпуса) или композиция, снятая молодым оператором Германом Лавровым, который заменил постоянного роммовского оператора Бориса Волчека, с верхней точки: герои на переговорном пункте, который выглядит необычным и чуть таинственным интерьером благодаря искусно обыгранному полу в черно-белую клетку. Таковы, конечно, и кадры всяких физических лабораторий, подземных коридоров, приборов, проводов, синхрофазотронов, прочей увлекательной аппаратуры согласно модному в ту пору материалу: атомной физике и физикам-атомщикам, изобретателям «термояда», обитателям закрытых и по-своему привилегированных городков: Дубны, Белоярска, Красноярска-2 и других, до тех пор простым людям неизвестных.

Алексей Баталов в фильме Девять дней одного года

Иннокентий Смоктуновский и Татьяна Лаврова в фильме Девять дней одного года

Но одного лишь «мирного атома» для мотивировки героизма физиков Ромму не хватало, и потому вводилась в ткань фильма чужеродная по стилистике, надуманная и открыто идеологическая сцена. Это прощальная встреча Гусева с отцом-колхозником в избе, где старый крестьянин спрашивает, делал ли ученый сын атомную бомбу, а тот гордо подтверждает: да, делал, и, дескать, это необходимо для обороны. Все в этой сцене, начиная с крестьянского происхождения Гусева (это «уравновешивало» чрезмерно московскую, интеллигентскую принадлежность к элите другого героя, Куликова), было нарочитым. Это были скрепы с прошлым, цензурные опоры и гарантии надежности.

Но доминировало все-таки другое, свежее. Оно аккумулировалось в фигуре Ильи Куликова – одном из звездных созданий Иннокентия Смоктуновского (1925–1994). Уникального и непревзойденного по всеобъемлющему таланту артиста, выразителя настроений и фаворита 1960-х, властелина экрана последующих десятилетий.

Илья Куликов, типичный интеллектуал, московский краснобай в модном шарфе, остроумец, анекдотчик, – фигура узнаваемая и в недавнем экранном прошлом однозначно отрицательная, ныне рисовалась симпатичной, обаятельной. Одним из коронных номеров в роли был шутливый монолог Куликова о дураках – тема, проходившая в советском искусстве вплоть до 1980-х. Тогда, в 1962-м, лихие эскапады-скороговорки казались, как и многое в фильме, большой смелостью, эзоповой системой намеков. Что уж и говорить об обстановке вечеринки у физиков с ее недвусмысленными фигурами «кураторов» – гэбэшников и стукачей! И к тому же все это было окрашено роммовским юмором. В трактовке же любовного треугольника – взаимоотношений Гусева, Куликова и Лели, молодой женщины-физика (ее тонко и умно сыграла Татьяна Лаврова) – было много схваченного в гомоне современности, недосказанного, что нарушало традиционную прямолинейность.

В итоге это был очень молодой и лихой фильм, фильм развеселого многообещающего начала 1960-х годов.

В Обыкновенном фашизме (1966) индивидуальность «нового» Ромма проявилась еще рельефнее. Сценарий молодых кинокритиков Майи Туровской и Юрия Ханютина показывал бытовую и психологическую питательную среду потрясших мир гитлеровских злодейств – «обыкновенного фашизма».

Ромм сделал стопроцентно авторский фильм. Рассказ о глобальных и трагических событиях XX века вел за кадром сам Михаил Ильич, его голос сохранил свой уникальный тон, доверительность обращения к невидимому собеседнику, ироничность, полное отсутствие пафоса. Например, неожиданно было начинать картину о фашизме детскими рисунками – вот кот, вот солнце (мотив вечной жизни), а Ромм это сделал. Преподнес зрителю немало колоритной информации – скажем, о том, как дубили, тиснили и лоснили ценнейшую кожу для парадного переплета книги Майн кампф, чтобы ее «хранить вечно».

Мысль автора была простейшей: пробуждение у загипнотизированной, оболваненной фашизмом массы отрезвляющего сознания. Вырывая из толпы вчерашних фанатиков то одно, то другое лицо, Ромм пояснял своим симпатичным голосом из-за кадра: «Смотрите, смотрите, человек-то задумывается, он начинает думать!»

На уровне интуиции (а она была у Ромма сильнее, чем разум или трезвый расчет) эта мысль корреспондировалась с процессами десталинизации внутри страны, с первыми робкими толчками в советском массовом сознании, с начавшимся прозрением, что не все так уж благополучно в «Королевстве Датском». Правда, до социальных аллюзий и сопоставлений фильм доходил только в главе (повествование состояло из «глав»), посвященной искусству рейха. Вот там бронзовые атлеты, близнецы вучетичевского Воина-освободителя, или развлекательный «народный» жанр танцулек – все вызывало хохот в любой аудитории своей похожестью на наше.

Уже в начале «оттепели» Ромму – 50 лет, пора, когда возникает потребность в учениках и продолжателях, в юной и доверчивой аудитории. Тем более – у такого общительного, экстравертного человека, как Ромм. Последние два десятилетия его жизни заполнены работой с молодежью: преподаванием во ВГИКе, организацией Высших режиссерских курсов на Мосфильме. Далее Высшие режиссерские курсы закрепляются при Госкино и Союзе кинематографистов и регулярно действуют по сей день.

Поддержка всего свежего и яркого, безотказное доброжелательство, открытость делают Ромма поистине ведущей фигурой и в кинопедагогике, хотя одновременно во ВГИКе существует крепкая, сильная профессиональная школа Герасимова и другие уважаемые корифеи кино руководят режиссерскими мастерскими.

Вряд ли стоит утверждать, что в советском кино 1960-х складывалась или сложилась «школа Ромма». Нет, роль его была иная – крестного отца и детоводителя новичков в искусство. Широта взглядов, терпимость, предоставление ученику полной свободы выбора – таковы были роммовские принципы воспитания, благодаря которым его воспитанники стали очень разными художниками, и, по сути дела, они составили цвет последующего советского кино.

В августе 1954 года Михаил Ильич набрал вгиковский режиссерский курс. Среди абитуриентов обращали на себя внимание два молодых человека, облик которых являл собой, мягко выражаясь, контраст.

Один – москвич, худенький, подвижный, с красивым и нервным лицом типичного русского интеллигента, на плечах странноватый желтый пиджак, под мышкой объемистый фолиант – Война и мир Толстого, любимая с детства книга.

Другой – явно из глубинки, лицо широкоскулое, простонародное, повадка солидная, военный китель с неуставными пуговицами. Легенда гласит, что экзаменатор Ромм спросил у угрюмого сибиряка, читал ли он Войну и мир. «Нет… Больно толстая», – будто бы ответил соискатель ничтоже сумняшеся. У Ромма, конечно, хватило юмора простить.

Первый – Андрей Арсеньевич Тарковский (1932–1986), второй – Василий Макарович Шукшин (1929–1974). Отец Андрея – поэт и переводчик Арсений Тарковский, Василий – из алтайских крестьян, отец двадцатидвухлетним погиб в коллективизацию, мать – неграмотная крестьянка, но «она у меня на уровне министра», как говорил Шукшин.

Именно Ромму Вася Шукшин, смущаясь, показал свои первые литературные опыты, рассказы, которые писал по ночам. И Ромм их горячо одобрил. Там, в этих небольших зарисовках с натуры и из жизненного опыта, впервые очертилось заповедное пространство его творений: алтайская земля, пересеченная Чуйским трактом, этим собирателем судеб и характеров, и бурливой горной рекой Катунью. Оно же, пространство родины Шукшина-прозаика, вошло в кадр его диплома Из Лебяжьего сообщают (1961) – эскиз того авторского кинематографа, в котором Шукшин будет един в трех лицах: сценариста, режиссера, актера. Шероховатая, растрепанная хроника страдного дня в каком-то захолустном райкоме была во всяком случае абсолютно своей, аутентичной. А через три года, в 1964-м, полнометражная картина режиссера-дебютанта Живет такой парень засверкала юмором, словно бы свежей утренней росой, открыла череду обаятельных портретов, сельских будней, написанных с безупречным знанием и родственной любовью. И всех их, сибирских чудаков и оригиналов, словно притягивал к бесконечному своему маршруту чуйский шофер Пашка Колокольников. В исполнении Леонида Куравлева представал на экране истинно русский народный герой, современный Иванушка, наивный и хитрющий, фантазер и верный друг. Необыкновенный кинематографист родился!

Дипломная работа Тарковского Каток и скрипка (1961) тогда вышла в широкий прокат, что нечасто бывало. Это была непритязательная история маленького музыканта, который подружился с рабочим, утрамбовывающим катком свежий асфальт. Жизнь и искусство, артистизм и умельство, призвание – такие темы пунктиром прочитывались в этом маленьком фильме из цикла, условно названного Мир глазами ребенка. Вслед за пятилетним Сережей, героем одноименного фильма Данелии и Таланкина, идет Мальчик и голубь (1962), диплом Андрея Кончаловского, еще одного воспитанника мастерской Ромма, кому тоже предстоит стать всемирно известным режиссером.