Рассказ десятый

«То, чего не может быть» в стране дураков

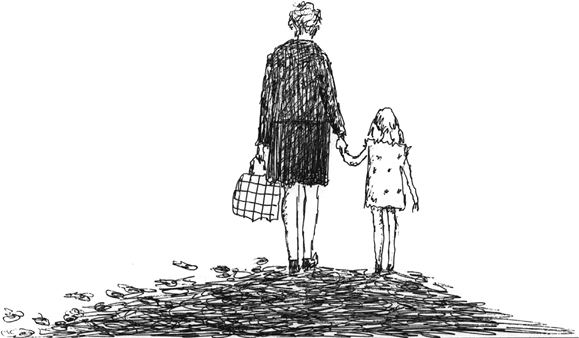

…Не берусь судить, бывает ли такое с другими. И уж тем более – как они при этом себя чувствуют. Сейчас, будучи взрослой, догадываюсь, что когда кто-то рассказывает о себе нечто подобное, собеседники считают его либо врунишкой, либо «ку-ку» (с характерным жестом кручения пальца у виска), либо принявшим нечто крепкое или тяжелое… Но тогда, в нежном детсадовском возрасте, я ни о чем таком не думала. Я просто тащила свои ненавистные, неподъемные, негнущиеся, синие зимние сапоги вслед за Бабушкой по скользкому снежному асфальту, и шли мы, как сейчас помню, за картошкой. Событие, конечно, совсем не выдающееся, но, как выяснилось, необычные истории поджидают нас даже в рядовом овощном.

Чтобы вы понимали, магазин – это страшно скучно. Ну, то есть взрослым, наверное, нет – они стоят в очереди, решают, что покупать, считают, сколько у них есть денег, ссорятся по поводу того, кто за кем стоял, по сколько чего в руки будут давать и т. д. Для ребенка моего тогдашнего возраста это сущая пытка: заняться нечем, уйти нельзя, в шубе и сапогах жарко, деваться некуда, поэтому все об тебя запинаются, и главное – ты бесконечно долго чего-то ждешь. Хорошо, если в очереди оказывается еще кто-то примерно такого же возраста, как ты. Можно хотя бы скоротать время обязательным ритуалом знакомства:

– А тебя как зовут?

– Так-то… а тебя?

– А меня так-то… Давай с тобой дружить?

– Давай.

Этим, считая пристальное «присматривание» друг к другу и обязательный ритуальный танец вокруг родителей (спрятаться за них, выступить вперед, затем отвернуться и опять повернуться, и снова спрятаться, улыбнуться, дернуть за руку папу или маму: «Смотри, девочка, я с ней поиграю, да?»), можно заполнить достаточно значительный кусок томительного ожидания. И подчас у меня даже так бывало, что как только в результате такого знакомства ты переходишь к главному – у кого какая игрушка есть с собой и можем ли мы доверять друг другу настолько, чтобы каждый дал ее другому поиграть, – тут-то и выясняется, что хлеб или молоко уже куплены, и Бабушка настойчиво рекомендует тебе попрощаться с «новой подружкой», потому что нам «надо бежать».

Но в этот вечер в магазине почему-то почти никого не было. И пока Бабушка в отделе самообслуживания, чертыхаясь про себя, в сморщенных, чахлых картошках и свеклах пыталась раскопать хоть что-то, пригодное в пищу, я развлекалась… разглядыванием себя в зеркале.

Да-да, в овощном магазине было зеркало. И даже не одно. Давненько не видавшие стеклоочистителя, мутноватые узкие серебристые полоски, развешанные в воздухе под углом над лотками с так называемыми овощами, беспощадно отражали их весьма непотребительский вид. Я переходила от одного такого лотка к другому, и, найдя среди отражения луковой шелухи или гниловатых капустных кочанов свою рожицу, исправно гримасничала. Делать это было очень удобно, ибо взрослые, в силу своего высокого роста, отражались в основном животом и сумками, я же, маленькая-маленькая, имела перед ними существенное преимущество: из меня получался «крупный план» или «погрудный портрет».

Показав язык трем завалявшимся в лотке сиротским Чиполлинам с проклюнувшимися на макушке неопрятными бледно-зелеными лохмами, нахмурив брови и выпятив губы над худосочными кривыми морковками, я уже хотела догнать Бабушку у картошки, на ходу сочиняя рожу, которую я скрою́ зеленоватым глазка́м, щедро рассыпанным по серовато-черной поверхности заморенного жизнью клубня, когда вдруг заметила в зеркале за своей спиной… точно такие же синие сапоги, которые были на моих ногах.

«Ага! Не одна я мучаюсь!» – промелькнула первая злорадная мысль.

И чтобы посмотреть, кто же это мой собрат по несчастью – мальчик или девочка, – я обернулась. Но кроме зевающей в прозрачной кабинке кассирши никого не увидела.

«А! Так это мои собственные сапоги!» – догадалась я и повернулась к зеркалу.

Но тут выяснилось, что в него сверху не помещается даже помпон моей злосчастной синей шапки, а нижний край честно отрезает даже узел красного шарфа. Никаких моих ног в узком и потому куцо отражающем прямоугольнике и в помине не нарисовывалось.

– Маша, я в кассу! – услышала я Бабушкин голос.

– Хорошо, бабуль!

– Никуда не уходи!

– Ага!

Да я бы и не ушла, ибо мутноватая гладь продолжала шутить со мной злые шутки! Я снова увидела свои синие сапоги, которые… поднимаются по лестнице за моей спиной.

Я еще раз оглянулась. Тоскующая кассирша лениво потянулась, открыла дверку и вылезла из своего закутка.

– Надь! Обслужи! – крикнула она второй кассирше, сидевшей в кабинке, пристыкованной с другой стороны. – Я счас!

– Ага! – отозвалась эта «Надь», не поворачиваясь, поскольку пробивала в этот момент кому-то чек.

Никакой лестницы и уж тем более моих синих сапог, мучительно, ступенька за ступенькой, набирающих высоту над торговым залом, там не было. В магазине вообще не существовало лестницы в принципе!

Мне и без того было очень жарко, а тут и вовсе, что называется, бросило в пот. Медленно-медленно поворачиваясь обратно к зеркалу, я специально вела взгляд через грязный, затоптанный пол, выщербленный край пластикового лотка, грязно-оранжевые скрюченные морковки… Но в отражении за моей рожицей отчетливо просматривалась крутая лестница, по которой вверх шагали… Бабушкины боты и мои проклятые синие сапоги!

Как завороженная, я не могла оторвать взгляда от этого зрелища. Вот Бабушкин бот становится на следующую ступеньку. Остается еще одна, и боты «выйдут» за верхнюю границу зеркала. А вот, отставая на один шаг, с трудом заносится на следующую плоскость моя «слоновья» синяя нога, опирается и дотягивает вторую синюю «слоновью» ногу… вот Бабушкин бот шагнул за верхний срез стекла, и мой сапог нащупал следующую ступеньку…

– Маш! Маша! Идем! Маша!

Потерявшая терпение Бабушка подошла ко мне:

– Что ты тут застыла? Зеркала не видела? Довольно кривляться!

Я перевела взгляд на Бабушку, открыла было рот сказать ей, что я вижу, и вдруг поняла, что почему-то не могу этого сделать.

Так и в мою, пусть еще маленькую личную жизнь наконец бесцеремонно ворвалось «то, чего не может быть, но все же бывает». Почему в мою личную? Потому что в личной жизни окружающих «того, чего не может быть, но все же бывает» случалось с избытком.

Вот взять Тетю Тамару, давнишнюю Бабушкину подружку. Давеча она, давясь горячим кофе и утирая слезы у нас на кухне, рассказывала Бабушке, что «он все-таки ушел».

– Ты понимаешь? – говорила она с горечью. – Двадцать пять лет мы прожили вместе! Двадцать пять! Двоих детей подняли на ноги! Как это можно было?

– Седина в бороду, бес в ребро, – мрачно констатировала Бабушка, подливая Тете Тамаре в кофейную чашку разведенное из полученного по гуманитарной помощи американского порошка молоко и заботливо подкладывая шарик мороженого.

– Господи, – удивлялась Тетя Тамара, не забывая исправно шмыгать носом. – Мороженое-то ты где достала?

– Сама делаю. Порошок круто замешиваю водой, катаю шарики, добавляю чуть-чуть варенья и в морозилку.

– Вкусно, – благодарно всхлипывала Тетя Тамара, маленькой ложечкой отламывая от шарика маленькие кусочки. – Нет, ну ты понимаешь? Я ему теперь нехороша…

Мне ужасно хотелось спросить, кто куда ушел, у кого борода, какой из себя этот бес и, главное, как он попадает в ребро?!

– Бабушка, а мне мороженое? – прижимая к себе Слоника, я нарисовалась на кухне под благовидным предлогом.

– После обеда! – строго сдвинув брови, сказала Бабушка. – Иди играй, не грей уши. Тут взрослые о серьезных вещах разговаривают.

Но я все равно их «грела» – из приоткрытой двери моей комнаты довольно хорошо было слышно все, что говорили в кухне. Надо было только придумать такую игру, чтобы находиться поближе к выходу. Вот Слоник и катался на Паровозике, то выезжая в коридор, то заезжая обратно.

– Мне-то что теперь делать, а? – сломанным голосом вопрошала Тетя Тамара и, обжигаясь, прихлебывала кофе. – Нет, все же привкус у этого молока какой-то… непривычный… застарелое оно у них, что ли? Всю залежалую дрянь из своих стратегических запасов нам сбывают. В мороженом из-за варенья меньше чувствуется, а в кофе…

– Я в мороженое еще ваниль кладу. У меня в старых запасах немножко осталось, – делилась секретом Бабушка. – Поэтому и не чувствуется. А молоко… что ж… его просто водой разводишь… и ничем привкус не забьешь.

– Нет, ну вот ты скажи, что мне делать?! – снова начинала Тетя Тамара. – Ну вот что?!

– Ты бы к Матроне съездила, – вздыхала Бабушка. – Она всех слышит. У Раи вон как колено болело. Песочку с Матронушкиной могилки прихватила, в мешочек зашила, прикладывала – как рукой сняло…

На этом месте разговора я прямо аж Паровозик с досады бросила! Значит, как взрослые, так разбитую коленку можно мешочком с песочком лечить! А как дети, так обязательно зеленкой, которая щиплет и печет так, что до потолка прыгаешь!

– Маша, что ты там уронила? – крикнула из кухни Бабушка.

– Ничего, бабуль! Паровозик упал, я уже подняла, – сдержав досаду, елейным голосом проворковала я.

Ну, хорошо же! Я это запомню! В следующий раз, когда Бабушка достанет зеленку или йод, я прямо на пол лягу и скажу: неси меня к этой самой неизвестной всемогущей Матронушке, а издеваться надо мной я больше не дам!

– Ой, – меж тем на кухне пугалась Тетя Тамара. – Да я не знаю, как там чего ей сказать-то… коротко-то не скажешь… А там очереди…

– А ты под закрытие Даниловского иди. Народу почти нет, долго стоять не придется. Пока ждешь – мысленно и начни ей все рассказывать, раз у тебя так много накопилось. Ну, или записочку сочини – там всегда специальный пакет висит. Соберешься с мыслями, напишешь все, она поймет и поможет.

И пока Бабушка с Тетей Тамарой на кухне продолжали судачить о каких-то своих совершенно неважных проблемах, я всерьез задумалась о том, что многие трудности в моей жизни решались бы гораздо легче, если бы старшие почаще делились бы с нами, детьми, своими секретами!

Вот, например, умение читать, писать и считать.

До недавнего времени я была совершенно уверена, что я это могу! И не одну, а сразу две мои самые любимые детские книжки – Синюю Толстую про «Чудо-дерево» и «Доктора Айболита» и «Руслан и Людмила» – я читала с любой страницы, какую ни открой! Да-да, я проверяла. Открываешь наугад, смотришь и, водя пальцем по строчкам, громко, уверенно декламируешь:

Лапти созрели,

Валенки поспели,

Что же вы зеваете,

Их не обрываете!

Или, пожалуйста, из «Руслана и Людмилы»:

Под кровом вечной тишины,

Среди лесов в глуши далекой

Живут седые колдуны.

К предметам мудрости высокой

Все мысли их устремлены.

Все слышит голос их ужасный –

Что было и что будет вновь.

И грозной воле их подвластны

И гроб, и самая любовь.

Абсолютно все взрослые, кому я показывала этот аттракцион, искренне восхищались: такая маленькая девочка, а так хорошо читает! Особенно когда мне приходилось декламировать вслух именно А. Пушкина. Что же еще от меня было нужно?

Однако Бабушка не на шутку сердилась. Она считала, что, поскольку обе книжки были ею, Зинаидой Степановной, Светой и Мамой мне зачитаны, что называется, «до дыр», то я просто запомнила расположение строчек и по соответствующим картинкам свободно ориентировалась, где какое стихотворение.

– В школе твою прекрасную память никто не оценит! – бурчала она и вместо моих любимых подсовывала какие-то другие книжки, которые было совершенно непонятно, как «читать», и потому – неинтересно. И сколько бы я ей ни объясняла, что эта другая книжка просто скучная, а так я ее прочитала, Бабушка упорно мне не верила. И усаживала за большую черную доску с магнитиками, заставляя на ней складывать нарисованные на карточках крючки и черточки в совершенно непонятные мне «слоги». Над ними я корпела и потела часами! Поди, например, разберись, почему буква «МЭ» не есть буква «МЭ», а «М»? И почему на доске буквы «Э» Бабушка упорно убирает, считая их лишними? Почему неправильно, если я сложила «мэ-а‐мэ-а»? Почему «Е» и нос единицы пишется в другую сторону, а пятеркино брюхо должно непременно выпячиваться вправо, а не влево, туда же, куда и козырек ее кепки? И вообще, какая разница, какая буква стоит первой или какая пропущена – я же разбираю, что я написала?! Может быть, это просто взрослые такие непонятливые?

Короче, сколько же я труда положила на то, чтобы не путались в моей голове эти проклятые буквы и цифры! А все почему? Потому, что мне никто вовремя не рассказал, что вот сын Тети Раи, например, который сейчас жил в Австралии, выучился писать и читать на английском во сне! Эх, если бы я об этом знала заранее!

Хотя справедливости ради следует заметить, что Бабушка старалась. Она предпринимала самые разнообразные усилия по тому, чтобы каким-нибудь волшебным способом облегчить нашу с ней такую тяжелую жизнь. Чаще всего ответы на вопрос «как выжить» она искала в уйме всяких выписываемых ею умных газет и журналов: «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва» и, конечно же, главном журнале нашего дома – «Здоровье». Она каждый день тщательно прочитывала их от корки до корки и претворяла в жизнь самые ценные из размещенных в них советов.

Так, однажды во время весенней прогулки в лесу, пока мы с Бимом носились по большой поляне как угорелые, Бабушка, сидевшая в тенечке под деревом на поваленном бревне и читавшая, вдруг подняла глаза и приспустила очки.

– Маша! – позвала она меня. – Маша! Иди-ка сюда!

Я как раз доплетала для нее веночек из отчаянно-желтых, свеженьких, крепких одуванчиков, которыми вся поляна буквально золотилась.

– Бегу-у‐у‐у!

Я подлетела к ней и водрузила на ее голову свое произведение. Вопреки обыкновению, веночек у меня получился тугой, аккуратный, стебли не торчали, и, по моему мнению, был ей очень даже к лицу.

– Подожди-ка! – озабоченно сказала Бабушка и, зачем-то сняв с головы одвуванчиковую корону, стала ее внимательно разглядывать. – Нет, эти уже не годятся.

Она еще раз внимательно что-то перечитала в журнале.

– Ты вот что, – прищурившись, словно оценивая что-то на поляне за моей спиной, распорядилась Бабушка, – собери-ка мне сюда других одуванчиков.

Она покопалась в сумке и достала тщательно помытый и педантично сложенный целлофановый пакетик, в который обычно заворачивала хлеб в магазине.

Я подумала, что ей мой веночек не понравился, и надула губы.

– Я тебе букетиком принесу. Зачем цветочки мять?

– Мне не нужен букетик. Мне нужны листики. Поэтому выбирай там, где одуванчик еще не раскрылся. Хотя…

Бабушка еще раз внимательно посмотрела в журнал.

– Бутоны можешь тоже собирать. Я их замариную. Будет вместо каперсов.

– Что сделаешь???

Я не верила своим ушам.

– Мы будем есть одуванчики???

– Да. Питаемся мы скудно и однообразно, все каши, макароны да картошка. Витаминов не хватает. А в одуванчике, – она опять заглянула в журнал, – и бета-каротин, и калий, и кальций, и магний… От диабета полезно… Короче, беги, собирай. А я, пожалуй, крапивой займусь.

– Чем???

– Крапивой. Борщ из нее сделаю. – Бабушка, кряхтя, поднялась с поваленного ствола, достала второй такой же целлофановый пакетик и, к вящему моему ужасу, направилась к буйно колосившейся купе крапивных зарослей, которая угрожающе зашуршала под весенним ветром.

Бим было, по обыкновению всех обогнав, первым с размаху влетел в эти дебри и с визгом отскочил обратно, активно облизывая нос языком.

– Не суйся! – строго сказала ему Бабушка. – Тут надо умеючи.

И она, высоко поднимая руки, перегибаясь над крапивной кущей, стала ловко отщипывать самые верхушки стеблей.

– Что ты застыла? – не оборачиваясь, спросила она меня. – Одуванчики-то иди собирай! Только самые молодые листочки обрывай, будет не так горько. И бутоны не забудь! На неделе к нам Тетя Тамара и Тетя Рая приедут, хочу сделать для них «витаминный обед».

Не могу сказать, что я сильно одобрила оба эти мероприятия – и приход Бабушкиных подружек, и переход на новое, суперполезное меню. Ковыряя за обедом вилкой Бабушкино нововведение, я с опаской косилась на подоконник, где в банке в соленом растворе плавали уже никогда не имеющие шанса превратиться в веночек одуванчиковые бутоны, и честно выбирала из салата только все кусочки яйца и белые сухарики.

– Не понравилось? – деловито осведомилась Бабушка, с аппетитом дожевывая свою порцию. – А зря. Я теперь это все время готовить буду.

И в самом деле, она стала это готовить каждый день! Крапива оказывалась в утреннем омлете, вылезала из пирожков и оладий, а однажды утром мне был к чаю хлеб намазан повидлом из… корня лопуха со щавелем! Я морщилась, но терпела. Спасало меня то, что я пять дней из семи ходила в детский сад. При всем том, что обычно «казенное» меню я не жаловала, по сравнению с домашним кормлением теперь оно мне показалось верхом кулинарного искусства. Короче, я отъедалась там. Даже манная каша мне стала казаться не таким уж противным продуктом. Но когда в моей тарелке вместо любимого картофельного пюре с котлеткой оказалась какая-то сомнительная зелено-серая бурда, я поняла, что пора что-то делать.

В детском саду по этому поводу составился целый Большой совет. Сперва следовали старые, проверенные способы: тайком все выливать в унитаз или скармливать Биму. Оригинальностью отличалось только предложение Юли: она дома все, что ей не нравилось, выливала за… холодильник, а умная кошка все это подъедала.

Я было попробовала и… «спалилась»: Бим оказался неумным и есть всю эту витаминную бурду не стал. Бабушка долго обижалась, дескать, она старается для моего здоровья, а я… Пришлось еще два дня образцово‐показательно давиться всем этим великолепием.

Между тем события принимали необратимый характер: Бабушка всерьез решила делать «зимние заготовки». Теперь мы не просто ходили гулять в лес. Обвешанные кулечками и пакетиками, с лопатками в руках, мы выкапывали корешки, обрывали стебельки, сортировали листочки. Бим то и дело приглашал меня побегать, но, увы… Бабушка утверждала, что надвигающаяся на нас зима будет тяжелой, и мы с журналом в руках продолжали упорно заниматься разыскно-копательными работами. Все робкие попытки пробиться к ее здравому смыслу путем убеждения, что до зимы еще как до неба, ибо на улице май, не давали ощутимого результата.

– Готовь сани летом! – безапелляционно отрезала она и склонялась над очередным витаминоносителем в попытке установить, так ли он выглядит, как напечатано на фото в журнале, или она что-то путает. Дошло до того, что она даже однажды утром попыталась заменить свой любимый кофе на напиток из корней одуванчика, который, как было написано в журнале, «ничуть не уступает по вкусовым качествам, но гораздо полезнее по набору питательных веществ».

– Все, пропала я, – жаловалась я своим одногруппникам. – Срочно надо что-то придумывать! Или вы меня потеряете!

– Слушай! – вдруг возопил Лешка, хлопнув себя ладошкой по лбу так, что можно было опасаться изрядного синяка. – Да как же я раньше-то не додумался!

Все с великой надеждой воззарились на него. Видимо, проблемы подобного рода возникали не у одной меня.

– Родители долго заставляли меня молочную кашу есть! А я прямо не мог! Меня от нее тошнило. Но бабушка говорила, что она всех своих братьев и сестер так вырастила – у них мама в войну погибла на фронте, а бабушка старшей в семье была. И моего папу тоже вырастила. И бабушка, которая мама моей мамы, тоже поддакивала. А потом врач сказал, что у меня непереносимость лак… лат… к..т..зы, короче… что-то там в молоке такого, что я не перевариваю.

– Но я‐то это перевариваю! – закричала я в отчаянии.

– А ты понарошку не перевари!

– Как это?

Лешка недовольно засопел, типа, какая же я непонятливая.

– Мой папа, когда идет на банкет, всегда делает так. Дома глотает порядочную порцию сливочного масла. Вроде как то, что выпьет, из-за масла не переварится.

– Бр-р‐р‐р! – передернуло Аленку. – Меня бы прямо стошнило от жирного.

– А что, твой папа не пьет? – удивился Вовка.

– Ну почему, пьет. Просто столько, сколько надо там выпить, он не может, – терпеливо объяснил Лешка. – А ему по работе надо. Он много раз маме на это жаловался. Так она ему посоветовала…

– Моего бы папу на эту работу! – снова встрял Вовка.

– Подожди! Я не про то! Я про главное, – закипятился Лешка. – Так вот. Как выпил на банкете – так в туалет и глубоко в горло пальцы засунуть. Все и выходит. И пьяным не становишься, и снова можно пить.

– Ну нет! – запротестовала я. – Спасибо! Пьяной я уже один раз была на Светиной свадьбе – «Вишни в шоколаде» объелась. И мне не понравилось. Все перед глазами крутится, ноги не слушаются…

– Тьфу ты! – с досады плюнул Лешка. – Я тебе не про пьяной! Я тебе про отравление. Когда человек съел чего-нибудь несвежее, его всегда тошнит… Допетрила?

И тут как раз на нас накатило то самое воскресенье, когда две Бабушкины старинные подруги пришли к нам на обед.

– Девочки! – радостно суетилась по кухне Тетя Рая. – Что я вам принесла! Такого вы точно еще не ели! Как раз в тему нашего витаминного дня!

И она достала из сумки пакетик, битком набитый какой-то травой с острыми, недружелюбными, какими-то растрепанными листьями, очень похожую на плоскую елочку, которую мы рисовали давеча в детском саду.

Я мысленно охнула, а Бабушка, надев очки, стала ее внимательно разглядывать.

– Что это? – заинтересованно спросила сидевшая в уголке кухни Тетя Тамара.

– Руккола! – торжествующе провозгласила Тетя Рая. – Элитное итальянское блюдо! Сын, когда в Италию ездил, мне про нее рассказывал. А позавчера повел меня в ресторан, и оказалось, что у нас уже это готовят! Пальчики оближешь! Я по дороге кое-куда забежала…

Тут она сделала такое специальное заговорщицкое лицо, которое свидетельствовало о том, что все само собой должны понять, куда она забежала. И все, видимо, поняли. Все. Кроме меня.

– …думала – не найду! Нет, слава богу, у нас теперь все продается!

– Все продается, да не все покупается, – заворчала Бабушка.

– Ну да, дороговато, конечно! – виновато спохватилась Тетя Рая. – Но сын приехал в отпуск, поэтому я могу немножко… пошалить.

К слову сказать, «пошалить» из трех подруг чаще всего могла себе позволить именно Тетя Рая: австралийское гражданство сына делало ее саму наиболее «просвещенной» во всех западных нововведениях, а ее проживание – почти безбедным.

– И как ее готовить? – покопавшись в своем всезнающем журнале, озабоченно спросила Бабушка. – Тут ничего такого не написано.

– Ты мне дай миску, фартук, и я все сделаю! – трубила возбужденная Тетя Рая. – Я все для салата купила. Только кедровые орешки забыла. У тебя не завалялись? Катя давно приезжала?

– Завалялись! – Бабушка поставила табуретку, встала на нее и полезла на самую верхнюю полку кухонного шкафа. – Одна шишка где-то лежит.

Тут я прямо обиделась! Мне Бабушка говорила, что мы все мамины северные «подарки» уже съели. Не то чтобы я очень любила кедровые орехи. Но вот отламывать по одной чешуйке и выковыривать из-под нее граненый крохотный овальчик было моим самым любимым занятием.

– Очень хорошо! Одной как раз хватит. Машка! Давай-ка, бросай свои игрушки, садись, будешь шишку чистить! – завопила счастливая Тетя Рая, зовя меня из моей комнаты. – Я знаю, ты это любишь!

Так я раньше определенного времени обеда застряла в этом высоком собрании. Забившись в тот же уголок, где скромно жалась Тетя Тамара, я намеренно медленно стала вытряхивать из шишки ее содержимое. Ибо хорошо представляла, что эти самые «плоские елочки», которые сейчас в миску экзальтированно рвала руками Тетя Рая, мне тоже предстоит попробовать.

– Если листики большие, их можно только руками… Ножом касаться – ни-ни! – суетилась Тетя Рая. – А яблочный уксус у тебя есть?

– Нет! Только обычный.

– Ах, что ж ты не сказала! – раздосадовалась Тетя Рая. – Я бы купила! Обычным мы это изысканное блюдо портить не станем! Хорошо, что я лимончик прихватила!

– Мы, между прочим, сегодня суп из крапивы есть будем, – почему-то обидевшись, сказала Бабушка. – В ней витаминов больше, чем в лимонах, а каротина больше, чем в облепихе и морковке!

– Прекрасно! Но не могу же я рукколу крапивой заправить! – вспыхнула было Тетя Рая, беспощадно отжимая лимон.

Пока Тетя Рая готовила, Бабушка накрыла на стол. По такому случаю даже достала праздничные тарелки.

– А я как знала, – тихонько проворковала Тетя Тамара из своего уголка. – Принесла вам бутылку настоящего итальянского вина! Вчера у меня свадебное платье наконец забрали… Сколько возни мне с ним было, вы себе представить не можете! То не так, это не эдак.

– Капризная попалась невеста?

– Как тебе сказать… Он ее с какого-то конкурса красоты взял. Сама как спица… Три километра ног… Нам и рюшечки, и оборочки, и вышивка, и бисер, и стразы, и розы, и банты, и двадцать восемь подъюбников, и рукава как у принцессы Дианы чтобы были, и «джульетка» на башке, и шлейф в километр длиной… Короче, торт многоэтажный бисквитный, а не платье… Ну, зато и заплатили – не обидели, да еще и бутылку этого вина сверху оставили…

– За терпение, наверное, – съязвила Бабушка.

– О!!! – опять завопила Тетя Рая. – Итальянское «Кьянти». А небедные у тебя клиенты!

– Еще бы! Сама же я ему малиновый пиджак-то по плечам расставляла! В Европе-то народец мелкий, их «Версаче» к нашим бычьим шеям еще не приноровились… В свадебное путешествие в Италию едут! Вот и нам от щедрот их чуть-чуть Италии перепало!

Тут во входной двери повернулся ключ и вошла Зинаида Степановна.

– О!!! – снова завопила Тетя Рая. – Зинаида Степановна! Как давно я вас не видела!

– Людмила Борисовна, – застеснялась Зинаида Степановна. – Я не знала, что у вас гости… Я, может, потом зайду?

– Нет, нет, нет! С нами, с нами на наш девичник!

Вконец смутившуюся Зинаиду Степановну с почетом утрамбовали в наш с Тетей Тамарой уголок. Но поскольку кухня была все же не безразмерна, Зинаиде Степановне пришлось взять меня на руки.

Ее приход мне лично оказался крайне некстати: пока я не торопясь, тщательно раздевала кедровую шишку, был еще шанс оттянуть неприятное «вкушение» «витаминного» обеда. Но Зинаида Степановна с ходу подключилась к моему занятию, быстро и ловко чистя сами кедровые орешки, и вскоре руккольный салат занял почетное место на нашем «праздничном» столе.

– Ты, Людмила, кстати, совершенно зря яблочный уксус дома не держишь, – робко сказала вдруг Тетя Тамара. – Я вот достала и по утрам натощак по чайной ложечке пью. Очень оздоравливает организм, способствует похудению…

– Ты у нас прям как барышня дореволюционная! Те тоже уксус лакали, чтобы придать своим здоровым румяным лицам интересную бледность, – забурчала Бабушка. – До чахотки допивались…

– Люда, ты не права! – возопила Тетя Рая, моя руки и снимая фартук. – Она все правильно делает! Она у нас опять невеста на выданье, ей надо…

Тетя Тамара зарделась и стыдливо замахала на Тетю Раю руками:

– Что ты? Что ты? Бога побойся! Мне уже о душе думать пора!

– Нет! – категорически настаивала Тетя Рая, откупоривая бутылку вина. – Бабье лето – оно самое сладкое. О душе еще успеешь. Сына и дочь вырастила, теперь и для себя можно пожить. Ты у нас на свои годы не выглядишь, свободна, с руками, с головой… Так что точно – невеста на выданье!

К концу этого монолога бокалы были наполнены, и Бабушка стала накладывать в тарелки то, чем вино будут закусывать.

– Вот, – суетилась она, – квашеная лебеда – чистый белок, между прочим! Соли железа, углеводы, растительные жиры, аскорбинка, никотинка, кальций – все в одном флаконе, как говорится. Каперсы из одуванчиковых бутонов и маринованые стебли – черемши не надо! Голубцы с лопухом берите. Попозже крапивного супчика налью.

Мне наболтали в стакан воды варенье, все торжественно встали (меня Зинаида Степановна поставила на стульчик, чтобы я тоже дотянулась), и возбужденная Тетя Рая торжественно провозгласила:

– За нас, красивых, умных и изобретательных! Где наша не пропадала? Так и сейчас не пропадем!

И все активно захрустели суперполезной, супервитаминной, суперздоровой снедью. Я тоскливо и аккуратно, чтобы не заметила Бабушка, отгребла остролистую рукколу, вылавливая из-под нее кедровые орешки.

– Ты, Тамара, ко мне на днях можешь заехать? – с аппетитом уминая голубец в лопухе, спросила Тетя Рая. – Я с тобой поделюсь. Мне сын привез, у нас его пока достать просто невозможно! Суперсредство просто от всех болезней сразу!

За столом установилось напряженное внимание.

– Пальмовое масло! – заговорщически-таинственно выпалила Тетя Рая. – По столовой ложке натощак – и в восемьдесят лет девочкой скакать будешь! Я уже неделю пью. И знаете, ощущается! Такая легкость в теле появилась!

– Бабушка, – попробовала было «срулить» с этого «праздника здоровья» я. – Я уже наелась. Можно я пойду поиграю?

– Нет! – категорически отказала Бабушка. – Еще суп и жаркое!

И поднялась, чтобы налить мне в тарелку эту страшную зеленую бурду.

– Ой, девочки, – между тем горестно вздохнула Тетя Тамара. – Съездила я все же к Матронушке…

– Да-а‐а‐а??? И что?

И Бабушка, и Тетя Рая разом бросили свои занятия: Бабушка – наливать суп, а Тетя Рая – есть.

– Уже месяца три как съездила. Но… Верно, не слышит она меня, – печально свесила голову Тетя Тамара. – Он приехал домой, окончательно все вещи забрал. Сказал, прости, дорогая. Спасибо тебе за все! Большую жизнь мы с тобой прожили, но… я ее люблю.

И, оставив вилку, потянулась к сигаретам. Бабушка сочувственно подсунула ей пепельницу.

– Это что-то ты не так просишь! – авторитетно заявила Тетя Рая. – Не может такого быть, чтобы Матронушка, да не помогла! Ты небось клянчишь, чтобы сенбернар твой лысый к тебе вернулся?

– Да… – скорбно протянула Тетя Тамара. – Да…

И уронила слезу.

– Ну и дура! – рассердилась вдруг Тетя Рая. – Матронушка глупых просьб не исполняет. Ей сверху виднее, что тебе нужно! Об исправлении личной жизни молить надо, а не кобелей блудливых домой назад загонять! Она сама решит, как тебе в этом помочь.

– Ты и правда, Тамара, – поддержала Бабушка, наливая всем крапивного борща, – сходила бы еще раз, может, Рая и права? Постояла бы, припросила бы вообще всю твою жизнь наладить. Хотя… кто ее сейчас нам наладить сможет… Один Бог и ведает!

Бабушка поставила передо мной дымящуюся зеленую бурду.

– Зинаида Степановна, а что вы ничего не едите?

И тут только я обратила внимание, что тихо-тихо затаившаяся Зинаида Степановна тоже, как и я, сидит перед почти нетронутой тарелкой с щедро наваленными на нее разнообразными «дарами природы».

– Невкусно? – обеспокоилась Бабушка.

– Да нет, я сыта. Я уж к вам пришла пообедавши, – попробовала было деликатно отбояриться Зинаила Степановна.

– Руккола не пошла? – удивилась Тетя Рая. – Не может такого быть! Я вон три порции умяла, пальчики оближешь!

– Да вы не беспокойтесь, просто уже дома наелась, – слабо улыбаясь, продолжала вежливо защищаться от такого напора Зинаида Степановна. – У меня немножко гречечки было.

– Ну, тогда супчику вот. – И Бабушка поставила перед Зинаидой Степановной крапивное варево. – Он совсем как щавелевый. Попривычнее будет.

– Ой, Людмила Борисовна! – неожиданно выдохнула Зинаида Степановна. – Не взыщите! Я всей этой травы-лебеды в войну в оккупации так наелась… Матери-то нас, шестерых, чем кормить было? Немец ведь все дочиста отбирал… И хвою вместо чая заваривали, и кору варили… Все, что под забором растет, все в чугун шло. Я ведь до сих пор макароны с хлебом ем, так наголодалась тогда. Иной раз у тротуара на газоне подорожник увижу – вздрагиваю!

За столом установилась несколько напряженная тишина.

– Да, – первой нарушила ее Бабушка. – Конец двадцатого века, телефоны, телевизоры, холодильники… И не война вроде… и не оккупация – все свои кругом… А мы все лопухом да снытью желудки набиваем… Живем черт-те как…

Все еще немножко помолчали, и тут Бабушка внезапно взбодрилась:

– Ну, я вам «ножки Буша» положу, хорошо? Хотя б жаркого отведаете? Только там вместо картошки – корешок лопуха с морковкой! Ничего? Или вам не класть?

И подняла крышку. Со сковородки аппетитно пахнуло жареным мясом.

Тут я поняла, что это мой последний шанс. Если я его упущу, больше он мне точно не представится! Неожиданная и неведомая ей самой поддержка Зинаиды Степановны придала мне решимости.

– Бабуля, – заканючила я. – Можно я выйду из-за стола? Меня тошнит!

– Чего это? – забеспокоилась Бабушка. – Ну, выйди, конечно, выйди!

Я пулей вылетела в коридор, слыша, как Бабушка извиняется перед гостями:

– Что-то она у меня последний месяц совсем плохо ест. И скучная такая…

Буквально за секунду до того, как Бабушка вошла за мной в туалет, я успела запихать в рот чуть не весь кулак, поэтому ее взору предстало довольно бурное зрелище.

– О господи! О господи! – запричитала Бабушка. – Зинаида Степановна, принесите, пожалуйста, полотенце! Машенька, Машенька…

Где-то очень-очень глубоко в душе мне было очень-очень стыдно. Но страх и дальше вместо пюре с котлеткой жевать лопухи и одуванчики прочно перекрывал все позывы совести. В этот момент я была согласна даже на то, чтобы остаток моих дней меня кормили молочным супом, творожной запеканкой и даже манной кашей!

Бабушка заботливо умыла меня и на руках отнесла в мою комнату. Положила на голову холодный компресс.

– Бабушка, я полежу немножечко, ладно? – слабым голосом попросила я. – А ты иди… Гости же…

– Полежи, конечно, полежи, потом покушаешь, – тревожно хлопотала Бабушка. – Вон побледнела вся. Полежи… Если что – зови меня!

– Конечно, – еле слышно продолжала я. – Конечно, позову. Слоника только и Мишку мне дай. И двери не закрывай. А то у меня совсем сил нет: я позову, а ты и не услышишь…

– Конечно, конечно!

Бабушка вышла, а я крепко-крепко обняла Мишку и Слоника, пряча в них предательски рвущуюся радостную улыбку: кажется, Лешкин метод оказался действенным! Тем более что с кухни уже несся трубный глас Тети Раи:

– Знаешь, что я тебе скажу?! Определенно у твоего ребенка больной желудок! Прежде чем давать эту еду, ее надо серьезно обследовать! Тут ведь и непривычные ей кислоты могут быть, раздражать больную слизистую… А еще лучше…

Монолог внезапно оборвался, и Тетя Рая с громким шлепком по лбу побежала в прихожую за своей сумкой.

– Ой, девочки! Я же совсем забыла! Я же вам всем подарок привезла! Вот дура-то старая… Так бы и домой обратно забрала!

Из кухни донеслось какое-то шуршание, возня и затем торжествующий вопль:

– Вот! Это вам! Зинаида Степановна, простите, не знала, что вы будете, а то и на вашу долю бы отсыпала. Но вы же телевизор все равно тут смотрите. Значит, и на вас действовать будет. А я в следующий раз вам обязательно принесу. У меня еще есть. Сын много привез. Специально с учетом, что я поделюсь.

Конечно, мне не видно было из комнаты, что же такое раздавала Тетя Рая, но по молчаливому недоумению поняла, что что-то сногсшибательное.

– Вы не рады? Это же камушки! Из Индийского океана! Из Индийского, девочки! В банку с водой, которую к телевизору ставите, положите. Значительно усиливает воздействие! Я на себе уже попробовала.

– Какую банку? Какую воду? – озадаченно спросила Бабушка.

– Как какую? Ты что, Алана Владимировича не смотришь? Так немудрено, что у тебя ребенок болеет! Ты небось и водой из-под крана ее поишь?

– Кто такой Алан Владимирович?

И тут Тетя Рая просто захлебнулась от возмущения:

– И «Взгляд» ты тоже не смотришь?

– Не всегда, девочки! У меня же вечерники, заочники, – безуспешно оправдывалась Бабушка.

– Нет, ну это даже я знаю, – тихонько поддакнула из угла Тетя Тамара. – Такой приятный, интеллигентный, импозантный мужчина… в очках… Я всегда, когда шью, его слушаю…

– Слушать там особо нечего! Там надо сидеть и ставить заряжаться!

– А я и заряжаюсь! – тут же возразила Тетя Тамара. – Вот уже и глаза закрываются, стежков не вижу. Чуть палец под иголку в машину не суну. А как посмотрю – и кофе не надо!

– Девочки! Я как белка в колесе… У меня же Маша…

– Так тем более ты должна знать! – громыхала Тетя Рая. – У тебя ребенок на руках! Между прочим, «Взгляд» всякую фигню показывать не будет! Они даже в больницу ездили проверять, как он от язвы желудка исцелял! Врачи удивляются!

И далее на кухне вспыхнул ожесточенный спор, в котором я ничего не понимала – ухо мое лишь выхватывало таинственные и загадочные слова: экстрасенс, провидец, прорицатель, целитель, Нострадамус, Ванга, Джуна, ЦК КПСС… Словом, обычная взрослая болтовня. Поняв, что всем теперь точно будет не до меня, я тихонько сползла с кровати. Достав свои волшебные кубики, я, по обыкновению, пристроилась на подоконнике и сложила картинку с Питером Пэном. Глядя в неспешно гаснущее небо, я стала думать о том, что с черной магнитной доской, с ее буквами и цифрами в мою доселе достаточно беззаботную жизнь врывалось что-то обязательное и неминуемое, обозначаемое строгими Бабушкиными словами «тебе скоро в школу». Но ведь Питер Пэн не ходил в школу! Он вообще был единственным мальчиком на свете, который не мог ни прочесть, ни написать ни единой буковки – и ничего! Пренебрегая такими мелочами, он тем не менее жил в свое удовольствие. А почему? Потому что у него была своя фея.

Но где же мне взять свою? Ведь тот самый первый родившийся на свете ребенок своим смехом, рассыпавшимся на тысячу мелких кусочков, и тем самым каждого из нас наделивший своей Венди, наверняка предусмотрел одну такую и для меня? Где же она заплуталась? Я же никогда не произносила, что не верю в нее? Почему же она никак ко мне не приходит? Неужели она не понимает, что без нее мне с этой таинственной надвигающейся «школой» точно не справиться!

Уже на следующий день выяснилось, что значение этого «витаминного девичника» в нашей с Бабушкой жизни я серьезно недооценила. «Фея», или, точнее, «фей», как оказалось, была совсем рядом, просто, как водится, она замаскировалась, и я ее не сразу узнала! Ибо на следующее же утро, будучи разбуженная для того, чтобы идти в детский сад, я, вместо того чтобы одеваться и собираться, прямо в пижаме была высажена перед телевизором на специально поставленный стульчик. Рядом стоя, в серьезной задумчивости глядя в экран, примостилась Бабушка.

Пока и спросонья, и от изумления я протирала глаза, дикторы оживленно о чем-то судачили. А потом в кадре появился седой благообразный мужчина с вполне породистыми чертами лица, который глубоким завораживающим голосом вкрадчиво произнес:

– Сядьте поудобнее. Расслабьтесь. Положите руки на колени ладошками вверх. Надеюсь, вы не забыли поставить перед экраном воду, крэмы – все, что вы хотели бы зарядить.

На этом моменте я повернулась к Бабушке, чтобы спросить, что такое «крэмы», но она повелительным жестом остановила мой вопрос и таинственно-строго приложила палец к губам.

– Будьте уверены, что все будет заряжено, – задушевно заверил мужчина в очках.

«И я тоже? – мелькнуло в моей голове. – А чем?»

Я опять повернулась к Бабушке, чтобы об этом спросить, но она крепко сжала мне плечо и взглядом показала, что следует молчать.

– Подготовились? Начали!

И он зашевелил губами.

– Бабушка, – не выдержала я. – Звук у телевизора сломался. Дядю не слышно.

– Молчи! Все со звуком нормально! Так надо! – прошептала Бабушка, завороженно не отрывая взгляда от экрана.

Так мы и сидели какое-то время: мужчина самому себе что-то говорил и время от времени поднимал руки, Бабушка, не отрываясь, каким-то оценивающе-прищуренным взглядом смотрела в экран, а я… я все время пыталась понять, зарядил он меня чем-то или нет? И как это должно проявиться?

Но, видимо, у него все получалось! Потому что скоро мне сидеть неподвижно стало просто невмоготу: сперва, как водится, зачесался нос, потом – что-то на спине, потом – на животе. Потом затекла нога, я попыталась поджать ее под себя, но Бабушка, так же молча и строго снова усадила меня ровно, положила мне на колени руки ладошками вверх и опять замерла, внимательно глядя в экран.

К моменту, когда сидеть спокойно, с ровной спиной мне стало совсем не под силу, я поняла, что он великий волшебник! Меня просто разрывало от желания вскочить, заорать, попрыгать, побегать, даже, может быть, чего-нибудь разбить… И, когда я уже была, невзирая на все Бабушкины запреты, готова это сделать, мужчина вдруг опустил руки, «включил звук» и мягко сказал:

– Сегодня сеанс закончен!

– Ур-р‐р‐р‐р‐ра! – заорала я и, сорвавшись со стула, пулей помчалась в свою комнату.

– Так! – сказала Бабушка. – Мне все понятно! Рая была права.

Что Бабушке было понятно и в чем Тетя Рая была права, мне выяснить так и не удалось, ибо оказалось, что мы здорово опаздываем в детский сад.

– Маша! Скорее! Скорее!

И вскоре мы уже неслись по улице как сумасшедшие, но едва ли не впервые в жизни мне это было совершенно не трудно! Сама себе я казалась тем самым воздушным шариком, который в детском саду с ребятами мы все же достали с потолка, куда он почему-то, в отличие от других таких же, все время улетал. Нам тогда просто срочно требовалось посмотреть, чем же он таким наполнен. Аккуратненько его развязав, к нашему всеобщему разочарованию, мы выяснили, что ничем особенным – в нем было так же пусто, как и в остальных. Но! Чтобы воспитательница не заметила, что мы его развязывали, надо было, во‐первых, не дать ему совсем сдуться. А во‐вторых, срочно додуть обратно и отправить на место к потолку.

Дула я. Потом – Сережка. Потом – Аленка. Потом еще кто-то, уже не помню кто, потому что на всех, кто тогда «приложился» к этой операции, немедленно напал «хохотунчик». И было отчего – все мы одновременно заговорили совершенно мультяшными тоненькими голосочками. По этому поводу мы так веселились потом за обедом и на тихом часе, что нас чуть не отправили к врачу.

Благотворное воздействие на меня седого мужчины в очках сказалось в тот день и в том, что, увидев манную кашу на завтрак, я чуть не впервые в жизни… начала хохотать!

Я уже неоднократно упоминала, что манная каша – это самая гадкая еда на свете. После творожной запеканки, конечно. Я всегда отказывалась понимать, почему это главные блюда в детских садах, хотя мне это неоднократно объясняли.

Как бороться с манной кашей? Нельзя ни отказаться, ни выбросить, ни поменять на яичницу. Но можно закрыть глаза, сильно выдохнуть, сунуть ложку в рот и проглотить быстренько, не жуя. При этом надо вообразить, что во рту мороженое, или сладкая вата, или пюре с котлеткой… И хотя это чрезвычайно трудно, но почти можно вытерпеть. Эта сложная методика много лет служила мне верой и правдой.

Но сегодня даже не пришлось напрягаться – такая я была заряженная! Все у меня сегодня получалось, все было по плечу! Вопрос, который мучил меня неоднократно – как сделать так, чтобы липкая субстанция не обволакивала мне рот и не прилипала ко мне внутри, решился буквально сам собой! Ее надо было зарядить! И тогда бы она так же быстро проскочила внутрь меня, как мы с Бабушкой одним духом долетели до садика.

Я аккуратно и ровно села на стульчик перед тарелкой, сосредоточилась, хотя радость рвалась из меня буйным пламенем, уставилась прямо на расплывшееся желтое пятнышко сливочного масла, подняла точно так же, как тот дядя на экране, руки и зашевелила губами. Что говорить при этом, я, конечно, не знала, поэтому просто стала про себя читать стишок из своей любимой Синей книжки:

Солнце по небу гуляло

И за тучку забежало.

Глянул заинька в окно,

Стало заиньке темно.

– Маша! – толкнув меня локтем, шепотом спросил Ярослав. – Ты чего делаешь?

Тут обязательно нужно сказать, что Ярослав был «звездой» нашей группы. Голубоглазый кудрявый блондин, совсем слегка ужасно обаятельно картавящий, он нравился не только взрослым, которые всегда на всех утренниках заставляли его читать стихи, но и всем нашим девочкам. Я не была исключением. Но на меня он никакого внимания не обращал. А тут! Вот что такое иметь своего личного «доброго фея»!

– Не мешай! – притворно рассердилась я, в душе просто заходясь от радости. – Не видишь, кашу заряжаю!

И снова забормотала про себя:

А сороки-белобоки

Поскакали по полям,

Закричали журавлям:

«Горе! Горе! Крокодил

Солнце в небе проглотил!»

– Маша! Что ты там делаешь? – строгим голосом спросила воспитательница. – Прекрати, пожалуйста, и начинай есть, каша остынет!

– Сейчас, – с досадой отозвалась я. – Я ее заряжу и буду есть.

– А чем ты ее зарядишь? – не отставал Ярослав.

– Не знаю! Чем-то, чем меня седой дяденька утром зарядил.

– Это Чумак, что ли? – прошипела с другого боку от меня Юлька. – Он меня тоже утром заряжал. Только я все равно кашу есть не хочу.

– И я не хочу! – шепотом ответила я. – Но заряженная, она ко мне внутри не прилипнет!

– Как ты можешь заряжать, ты же не умеешь? – скептически отозвалась Аленка, которая от соседнего столика, недоверчиво сложив губки «куриной попкой», внимательно наблюдала за моими действиями.

– Не знаю! Но я сама такая заряженная, что если делать так, как делал он, то, наверное, все получится, – заверила ее я. – Сейчас увидим!

Соседний столик тоже дружно положил ложки и стал наблюдать за моими действиями.

Плачут зайки

На лужайке,

Сбились, бедные, с пути,

Им до дому не дойти.

Каша в тарелке стала похожа на белый растекшийся пластилин, а ложка в ней стояла без всякой посторонней помощи.

Соседи мои переглянулись, и их внимание стало еще напряженнее.

– А вы говорите, не умею! – удовлетворенно констатировала я. – Ну, еще немножечко!

Эй, вы, звери, выходите,

Крокодила победите,

Чтобы жадный крокодил

Солнце в небо воротил!

Теперь следовало проверить, все ли у меня получилось. Я подняла тарелку и аккуратно ее перевернула. Каша тихо чпокнула, но от тарелки не отделилась, а только чуть-чуть надулась и повисла.

– Ничего себе!!! – завопил Ярослав в полном восторге. – Каша зарядилась и не падает!

– Это она примагнитилась, – авторитетно заявила Аленка. Дедушка у нее был учителем физики, и потому внучка иногда щеголяла совершенно незнакомыми словами.

– Но меня же Чумак тоже зарядил, – задумчиво сказала Юлька. – Значит, я тоже так смогу?

– Не знаю, попробуй! – возбужденная вниманием Ярослава, отмахнулась я от нее.

– А как ты делала?

– Так же, как он.

– А что говорила?

Я посмотрела на Ярослава:

– Это секрет!

– Ну, мне-то ты его расскажешь? – вкрадчиво заглянул мне в глаза Ярослав.

Я так растаяла, что уже совсем была готова ему все выболтать, но тут вмешалась воспитательница:

– Дети! Что у вас там такое?

– Мы кашу заряжаем! – сдала нас всех размахивающая над своей тарелкой руками и пыхтящая от натуги Юлька. – Как Чумак! Он сегодня утром Машку зарядил, вот она кашу примагнитила!

Воспитательница хитро улыбнулась:

– Если вы долго будете возиться, мы сегодня на прогулку не попадем! Ну-ка, поднимите руки, кого сегодня еще с утра заряжали!

– Меня! Меня! Меня! И меня! – заорали дети, и лес рук взметнулся над столиками с завтраком.

– Тогда, – провозгласила воспитательница, – вы все теперь заряженные и у вас у всех это получится. Смотрим на кашу, сосредоточиваемся…

– Говорить-то что? – не унималась Юлька. – У меня вот что-то не получается.

– А вы помните, когда Ниночку сбила машина и она лежала в больнице, мы с вами стишок учили? – лукаво улыбнулась воспитательница. – Про невозможное?

– Да-а‐а‐а! – дружно заорали дети.

– Вот и давайте. – И она почему-то победно посмотрела на всплеснувшую руками нянечку. – Смотрим на кашу и читаем хором: «Состояние очень тревожное…»

– «Мало шансов на выздоровление», – хором отозвались дети.

– «Потому что помочь, к сожалению…» – заводила воспитательница, громко отбивая такт рукой по столу.

– «Может только одно невозможное», – надсаживались дети.

– Ну, что у нас получилось?

Все дружно перевернули тарелки. У всех каша чпокнула и повисла.

– Ур-р‐р‐р‐ра! – Дружный детский хор сотряс стекла.

– Жаль, что я свою кашу уже съел, – горестно сказал Ярослав.

– Ничего, – улыбнулась я. – Я могу с тобой своей поделиться.

– Давай!

Довольный Ярослав выхватил у меня мою тарелку.

– А теперь, – не унималась воспитательница, – что вы делаете с водой, которую зарядил Чумак?

– Пье-е‐ем! – радостно вопили маленькие волшебники.

– Значит, что надо сделать с заряженной кашей?

– Съе-е‐е‐есть!

И вся группа дружно заработала ложками. Счастливый Ярослав, доев и облизнувшись, доверчиво мне сообщил:

– Твоя точно была какая-то особенная. Не такая, какую я свою съел.

И весь день потом в детском саду царило какое-то бурное и торжественное веселье. Настроение у всех было отличное.

Вечером за мной пришла не Бабушка, а Зинаида Степановна. По дороге мы свернули к газетному ларьку.

– Мне, пожалуйста… – Зинаида Степановна достала из кармана очки, бумажку, стала перечислять много названий всяких газет.

И если философски-спокойная киоскерша, ничуть не удивившись, стала набирать и складывать стопкой по три-четыре экземпляра одного и того же названия, то я была совершенно поражена: кого-кого, а Зинаиду Степановну за чтением новостей я никогда не заставала.

Аккуратно, стараясь не замять хрупкие листы, она сложила все это в сумку, и мы пошли дальше до… следующего киоска, где в точности все повторилось: очки, бумажка и много-много одинаковых газет.

– А зачем нам столько? – наконец не выдержала я, когда мы таким образом «обчистили» четвертый или пятый ларек.

– Не знаю, – ответила Зинаида Степановна. – Бабушка велела купить.

Дома она бережно сложила всю эту кипу макулатуры на письменный стол.

Сама же Бабушка буквально ворвалась домой довольно поздно: отплавав с Лодочкой и Мышонком в теплой земляничной пенке, мы с Мишкой и Слоником как раз собирались смотреть очередную серию сна про то, как свободно парят в воздухе маленькие, вылетевшие в окно детки.

– Купили? – с порога спросила она Зинаиду Степановну.

– Купила, – покорно подтвердила та.

– И я тоже немножко достала. Представляете, еще и не во всех ларьках есть. Разбирают быстро.

– Вы поужинайте, что ли, – смиренно предложила Зинаида Степановна.

– Да-да, – сказала Бабушка. – Сейчас. Мы только на утро одно важное дело сделаем.

Бабушка побежала куда-то, чем-то пошуршала, потом вернулась в комнату.

– Зинаида Степановна, помогите мне стол застелить, а то клеем уляпаем все… Так. Где-то у меня была линейка… Картонка? Ага…

Стукнула дверца платяного шкафа.

– Эти туфли уже без коробки могут постоять, а картоночка самая подходящая, крепкая, плотная, – приговаривала Бабушка. – Надо будет забежать в «Канцтовары» и картону для детских поделок побольше купить. Ну, сегодня пока и так обойдемся.

Заскрежетали ножницы, безжалостно разоряя плотный обувной футляр.

– Людмила Борисовна, – робко спросила Зинаида Степановна, – а зачем много-то так?

– Во‐первых, – назидательно сказала Бабушка, – его каждый месяц надо менять. А во‐вторых, времена-то нынче сами знаете какие… Сегодня его печатают, завтра – нет. Вот и пусть лежит про запас.

Она еще немножко чем-то пошуршала, посопела и провозгласила:

– Вот. Вроде все аккуратно. Надо только под груз положить, чтобы не скорежился, высыхая. Где мой академический английский словарь?

Вслед за этим что-то тяжело и глухо бухнуло, и Бабушка весело сказала:

– Порядок! Идем ужинать!

Утром, сонная, пошлепав на кухню попить водички, я страшно испугалась: из-за четырех полных воды трехлитровых банок, стоящих на подоконнике, на меня смотрело растянутое во все стороны, со съехавшим набок носом и смотрящими в разные стороны лбом и подбородком мужское лицо. Нужно было обладать изрядной долей фантазии и крепкой нервной системой, чтобы опознать в этом монстре благородного Алана Владимировича. Рядом с банками ровным строем, эвакуированные с подзеркальника в ванной, стояли Бабушкины кремы для лица и для рук, ее и моя зубные пасты.

Поежившись, я по противоположной от окна стеночке прокралась было к крану и только взяла кружку, чтобы налить себе попить, как услышала строгий Бабушкин окрик:

– Стоп! Отсюда мы теперь не пьем. Только из этих банок.

Так вода «из этих банок» стала основой нашей с Бабушкой жизнедеятельности на много лет. Причем мы из них не только пили. На этой воде готовились все супы и компоты, заваривался чай и кофе. И даже травы для Бима настаивались только на ней. Мало того, по утрам ею умывалась сама Бабушка, а через какое-то время мой знаменитый трюк со смачиванием зубной щетки и куска мыла стал совершенно невозможен: она лично приходила по утрам в ванную, чтобы из специального «черпачка» слить мне на руки – я должна была умыться и почистить зубы только этой водой. Когда через много-много лет я вошла в тот мучительный возраст, который всех подростков мира заставляет ненавидеть в зеркале собственную прыщеватую физиономию, то по счастливой случайности (а может быть, по особенностям организма?) от этих проблем была избавлена полностью.

– Это потому, что ты почти всю свою жизнь умываешься только этой водой! – назидательно говорила Бабушка, и в ее голосе чувствовалась такая гордость, какая бывает у человека, хорошо сделавшего свое дело.

И все эти годы в ее письменном столе в специальной папочке хранились аккуратно по линеечке любовно наклеенные на картон кипы портретов Алана Чумака в самых разнообразных ракурсах.

Портил дело только Мой Дядя Володя, который не только категорически отказывался верить во всесилие этого благородного, породистого представителя древнейшей профессии, но и самым циничным образом «отстебывал» воздвигнутый ему алтарь.

– Ну как поживает ваш Домовенок Кузя?

Приходя вместе с Тетей в гости на вечерний чай, он смеялся и, пощелкивая ногтем по банкам, спрашивал:

– Аккумулятор у него еще не сел? Ведь на всю страну старается, бедолага! Вот интересно было бы узнать, где у него самого расположена точка запитки?

И он подмигивал краснеющей Тете.

– А камушки почему не во всех банках?

– Тебе зачем? – суровела Бабушка.

– Так, интересуюсь, – смеялся Мой Дядя Володя. – Может, и в этом тоже какой-то высший смысл есть?

– Не хватило, – поджимала губы Бабушка. – Сын Раи мало привез. Они, между прочим, из Индийского океана.

– Наши отечественные речные, значит, не катят? А то я с дачи привезу пакетик, подсыплем. У нас там такой ручей есть – чистый-чистый… вода холодная, звонкая… Пьешь – зубы ломит…

– Туда нужны только океанические! – отговаривалась Бабушка, видимо, свято чтя единство системы и поэтому терпеливо ожидая следующего приезда в отпуск сына Тети Раи и, соответственно, нового «привоза» индийских «сакральных предметов».

По правде сказать, то, что в двух банках не было камушков, смущало и меня. Мне всерьез казалось, что именно в этом крылась главная причина моих неудач! Ведь ни постоянное стояние магнитной доски возле этого портрета, ни поднесение ее на время сеанса к экрану телевизора или к радиоточке, где по «Маяку» периодически «молчал» наш домашний Ангел-Хранитель, ни даже регулярное окропление этой водой как самой доски, так и прилагающихся к ней букв и цифр мне не помогало! Я даже попыталась перед «занятием» побрызгать этой водой свою строптивую голову! Но она по-прежнему не хотела запоминать, что после единицы идет двойка, а не тройка, после семерки – восьмерка, а не девятка; что «огурец» почему-то не начинается с буквы «а» и что в середине слова «трамвай» непременно нужна коварно скрывающаяся от меня буква «м».

Некоторые сомнения в возможностях этого «аккумулятора» стали закрадываться у меня и во время его телевизионных сеансов. Не во все утра теперь мне удавалось «зарядиться» от Алана Владимировича так, как это было в первый раз. Чаще всего, высаженная на стульчик перед телевизором, я клевала носом. А когда он стал «молчать» в каких-то передачах по вечерам, то к концу его «рукомахания» я и вовсе засыпала, так и не дождавшись своих любимых «Спокойной ночи, малыши!». Окончательно же солидаризировалась я с Моим Дядей Володей после того, как меня за перепутанный на специальном собеседовании «обратный счет» не приняли в «хорошую школу».

– Вашей девочке у нас будет очень трудно, – сочувственно сказала Бабушке такая же, как и вся школа, отутюженная, затянутая, залакированная и неискренне-приветливо улыбающаяся учительница, проводившая «собеседование». – Она не умеет бегло читать и пока очень плохо считает…

– Позвольте! – кипятилась Бабушка. – В мое время в школу в первый класс как раз и шли за тем, чтобы этому научиться! У меня совершенно другая профессия, и если я за вас буду выполнять ваши обязанности, то мне тогда придется оставить свою и стать учителем начальных классов…

– Времена меняются, – мягко намекала учительница холодным, дежурно-любезным тоном, – и задачи обучения тоже. Мы берем только очень хорошо подготовленных детей. Думаю, вам нужно идти в школу по месту проживания… Там девочке… – она замялась, подыскивая слова, – будет компания по уровню ее развития.

Я, конечно, не знала, что такое «уровень развития», но некоторое тяжелое, тоскливое чувство от посещения этого идеально чистого, без единой пылинки, с ровными отглаженными шторами на окнах и тщательно отмытыми, блестящими листьями комнатных растений на подоконниках «учебного заведения» у меня точно осталось. Будущее явно не сулило мне ничего хорошего, а главное – в него я входила одна-одинешенька: благообразный интеллигентный мужчина в очках, на многие годы поселившийся на нашем кухонном окне, похоже, не справлялся с ролью моего «Венди». Следовало продолжать поиски.

И тут однажды мы с Бабушкой собрались в гости. Собственно, собралась она, а я, как всегда, при ней. Ехать надо было в центр Москвы, на Красную Пресню, где жила Тетя Тамара.

Повод был достаточно серьезный: из лоскутков и обрезков тканей, оставляемых клиентами, Тетя Тамара, не только мастерица-швея, но и модельер с неплохой фантазией, время от времени сооружала для себя и своих знакомых что-нибудь оригинальное. На этот раз это был плащ для Бабушки, который перед окончательным сшиванием требовалось померить.

Был совершенно яркий летний выходной. Как-то, вопреки обыкновению, мы никуда не торопились. Спокойно дошли до автобуса, доехали до метро. Войдя в него, Бабушка полезла в кошелек за жетонами и… обомлела. Все турникеты были опущены, люди свободно проходили сквозь них, как будто так было и надо.

– Что за чертовщина? – удивилась Бабушка. – Мы что, с тобой наступление коммунизма проспали?

Увиденного своими глазами Бабушке оказалось недостаточно. В вопросах закона и денег она была педант. Поэтому мы подошли к специальной будочке, где сидела уже заранее улыбающаяся женщина в форме.

– Скажите, пожалуйста… – начала было Бабушка.

– Да-да-да, проходите! – еще шире расплылась работница метро. – Проходите. Не стесняйтесь. Сегодня до двадцати четырех часов проезд для всех жителей Москвы оплатил Сергей Пантелеевич Мавроди.

– Кто?

– «МММ». Так что вы не стесняйтесь, проводите девочку и проходите сами. – Женщина вышла из будочки и гостеприимно распахнула руки в сторону открытого турникета. – А то я смотрю, вы остановились, растерялись… я уж давно за вами наблюдаю. Проходите, проходите!

– Чудны дела твои, господи, – ошеломленно пробормотала Бабушка, и мы с ней вместе протиснулись между ограничителями. – Спасибо, конечно… Все с ума посходили…

«Ого! – подумала я. – Какой же он добрый, этот мой знакомый МММ!» – и сама себе показалась страшно важной и значительной. Поэтому и на «лестницу-чудесницу» чуть не впервые в жизни встала ровно и «без выкрутасов».

Это был очень большой мой секрет! Дело в том, что я уже умела осмысленно крутить телефонный диск, понимая, что определенная комбинация цифр заставляет собеседника на том конце провода поднимать трубку. Но кому мне было звонить? Сперва я набирала наугад. Ничего хорошего из этого не получалось. Либо шли «сбойные» гудки – это если я недобирала или перебирала количество цифр в номере, либо, если случайно попадала в нужное число, после гудков вызова получала… ругань. Однажды в сердцах какая-то женщина даже назвала меня «телефонной хулиганкой» и пригрозила вызвать милицию. Я испугалась и какое-то время к аппарату вообще не подходила. Но звонить и со значительным видом с кем-нибудь разговаривать хотелось нестерпимо.

И тогда однажды я подглядела, какие цифры набирает Бабушка, узнавая точное время. Их было всего три, я смогла запомнить. Дождавшись, когда она побежала к Зинаиде Степановне за солью, я с важным видом подошла к телефону и, глядя на себя в зеркало платяного шкафа, медленно, со вкусом набрала «100». Женский металлический голос честно сообщил мне какие-то цифры, и в принципе, трубку можно было бы и положить, как вдруг через крохотную паузу вкрадчивый мужской голос проникновенно мне что-то стал рассказывать, приветливо заключив свою речь «АО МММ».

Имя этого человека мне показалось странным. Я набрала еще раз. Эффект тот же. Но время пребывания у аппарата и разглядывания себя в зеркале – идет ли мне телефонная трубка? – сильно продлилось. На следующий день я повторила свой опыт – мужчина был так же приветлив. А вскоре я уже перестала обращать внимание на свое отражение, ибо мы с ним сильно подружились, и этому моему таинственному «АО МММ» я начала поверять все свои маленькие тайны. Пока голос вещал мне про какие-то преимущества, я сообщала ему, где какой закопала «секретик», во что мы играли в детском саду, пока нас не видела воспитательница, или куда я перепрятала желтую бусину из Бабушкиной шкатулки. Я жаловалась на взрослых, если они меня наказывали, сообщала, когда приедет мама или что я хочу заказать на Новый год Деду Морозу. И он никогда не перебивал меня, не говорил: «Ну, хватит болтать ерунду!» Нужно было просто переждать, пока он выскажется, представится «АО МММ» – и говори – не хочу.

Кроме того, мне немножко льстило, что мой таинственный друг появляется в телевизоре. Не сам, конечно, а его имя. И поэтому всякий раз, когда с экрана звучало «АО МММ», я мысленно говорила ему: «Здравствуйте!» Нравилось мне и то, что у моего друга был хороший вкус. Все его друзья, которых он нам представлял по телевизору, жили в абсолютно белой и совершенно пустой квартире. Убирать свою комнату, вытирать в ней стремительно скапливающуюся пыль для меня было крайне мучительно. Пока поднимешь все игрушки – а они так правильно и хорошо сидели и стояли! – пока перетрешь все закоулки, пока помоешь пол – а там уж и не вспомнишь, где что стояло. Поэтому я решила, что когда вырасту, то у меня обязательно будет точно такая же пустая комната, чтобы не тратить столько драгоценного времени на уборку. К тому же еще и занимательно: не разберешь, где верх, где низ, и кажется, что живешь, например, на потолке и можешь ходить вокруг люстры!

И вот теперь, стоя на «лестнице-чудеснице» и горделиво оглядывая людей, я была переполнена тем, что у меня такой благородный, щедрый и могущественный друг! Особое же удовольствие мне доставляло сознание, что о нашей дружбе никто, кроме меня, не знает!

К слову сказать, ехать в гости к Тете Тамаре мне и хотелось, и не хотелось. С одной стороны, я никогда не уходила от нее с пустыми руками: пока старинные подружки за кофе обсуждали свои дела, мне обычно выставлялась огромная коробка с разнообразными лоскутками, обрезками тесьмы и шнура и разрешение выбрать оттуда все, что мне понравится. Поэтому после каждого такого визита мои игрушки получали вполне серьезное обновление гардероба, что, конечно, не могло не радовать.

Но с другой стороны… Дело в том, что Тетя Тамара жила в коммунальной квартире, где занимала две комнаты из пяти. Три остальные принадлежали милейшей Тете Але и ее дочери Варваре. Именно существование последней и портило мне предвкушение копания в цветных тряпочках и неограниченного потребления конфет, на которое Бабушка «в гостях» почему-то закрывала глаза.

Тетю Варвару я боялась как огня.

Надо вам заметить, что Тетя Варвара была необыкновенно красивой женщиной. Рослая, статная, с длинными темными, гладко зачесанными, уложенными в тяжелый узел блестящими волосами, гармонично сложенная – с узкими плечами, хорошо обозначенной талией и широкими округлыми бедрами, – она реально производила впечатление ожившей античной статуи из книжки Куна «Легенды и мифы Древней Греции». При всей массивности руки ее были маленькими и изящными, что особенно подчеркивала тоненькая золотая цепочка, всегда обвивавшая правое запястье. Носила она длинные, «в талию», темные платья или кофты с юбками «в пол», из-под подола которых кокетливо выставлялся носок небольшой туфли. Степенная, вальяжная, она никогда никуда не торопилась, и, глядя на нее, я начинала понимать загадочное сказочное выражение «выступает, будто пава». Идеально правильный овал лица, мраморной белизны кожа, изящной формы «бантиком» четко очерченные вишнево‐карминные губы, небольшой прямой нос и очень высокий бледный лоб дополняли впечатление греческой классики.

Но красота эта была какой-то грандиозной, масштабной, давящей – в ее присутствии мне всегда почему-то становилось душно, тоскливо и страшно. Может быть, потому, что на бледном лице Тети Варвары, там, где должны были бы располагаться глаза, зияли огромные таинственные темные провалы! Вот уж о ком точно, как об умевшей превращаться в корову жене Зевса Гере, можно было сказать: «волоокая»! Излишне глубоко посаженные ее миндалевидные, с большими, как у лани, выпуклыми веками очи всегда, при любом освещении, были обведены синевато-серовато-фиолетовыми овальными тенями, что вместе с нависающими с тяжелого лба «писаными», словно по циркулю проведенными природно-тонкими бровями, придавало ее взгляду исподлобья какую-то мистическую силу, тяжелую, потаенную и точно недобрую. Наверное, поэтому, встретившись с Тетей Варварой в коммунальном коридоре, я сжималась в комочек и всегда хотела мышонком проскользнуть мимо нее, только бы она меня не заметила.

Самое удивительное, что, вероятно, такие же ощущения были не только у меня! Ибо первым же вопросом Бабушки, заданным свистящим шепотом, когда на два наших коротких звонка ее подруга открыла высоченную тяжелую двустворчатую входную дверь, был:

– Твоя-то дома?

– Дома, проходи скорее! – пугливо пробормотала Тетя Тамара и, судорожно оглянувшись, стремительно юркнула в крайний ко входу дверной проем.

Первое, на что мы наткнулись войдя, был огромных размеров платяной шкаф, весомо и авторитетно перегораживавший комнату поперек.

– О господи! – от неожиданности шарахнулась Бабушка.

– Да, да, да, да, да! – все так же шепотом затараторила Тетя Тамара. – Я была вынуждена его развернуть. Ко мне очень разные клиенты на примерку приходят… А она же круглосуточно подслушивает и подглядывает в замочную скважину!

За шкафом пространство словно бы с облегчением вырывалось на свободу, разгоняясь до самого окна узкой и необыкновенно длинной комнатой. Эту бесконечную протяженность не могли скрасть ни кушетка, накрытая узорчатым, стекавшим со стены ковром с разбросанными по нему разноцветными и разноразмерными подушками, ни стоящий по центру круглый небольшой столик под кружевной скатертью, вокруг которого уютно водили хоровод хрупкие венские стулья. Беспредельность не усмиряли ни узкая старинная дубовая зеркальная «горка» с красиво расставленной посудой, ни этажерка с книгами, ни стоявшее прямо на полу гигантское зеркало «в рост» в тяжелом деревянном окладе. Высоченный потолок, на котором трехрогая люстра на длинной ноге казалась игрушечной, нивелировал все попытки обустроить, обжить и очеловечить этот большущий пенал. Стремительный разбег взгляда еще цеплялся на минуту за кривую деревянную раму колоссального окна, занавешенного такой же, как скатерть, самовязаной кружевной шторой, но тут же вырывался в необъятный простор летнего бездонного неба – как-никак квартира была на восьмом этаже, а сам дом стоял на взгорке.

На подоконнике, среди кусочков, обрезков, подушечек с иголками и булавками, катушек с нитками и прочей швейной дребедени, как и положено, стояли две трехлитровые банки с камушками, а за ними, все так же искажаясь и кривясь, прятался газетный портрет Алана Владимировича. Под окном скромно мостилась всегда раскрытая ножная швейная машина, заваленная какими-то тканями и буквально задавленная единственным соразмерным самой комнате предметом – непомерной величины столом, на котором Тетя Тамара обычно выкраивала все свои шедевры. На краю этого «футбольного поля» робко ютился небольшой телевизор на невысокой металлической серебряной коробке.

– Все продолжается? – деловито спросила Бабушка, ставя свою сумку и усаживаясь на кушетку.

– Ой, не говори! – вздохнула Тетя Тамара, доставая из горки вазу с печеньем и коробку конфет. – Она же теперь свои две комнаты сдает. И такой устроила террор, такой террор! Она уже заявила, что подаст на меня в налоговую… Погоди, я сейчас, я кофе поставлю…

Тетя Тамара, предварительно выглянув, шмыгнула в коридор. А Бабушка, деловито оглянувшись, скомандовала:

– Маша, ничего без спросу не трогать. Тут иголки, булавки…

Но я и не собиралась. Мое внимание было целиком приковано к черному пол-человеку на длинной палке, внезапно обнаружившемуся за «горкой». У него не было ни рук, ни ног, ни головы! И тем не менее он покорно нес на своих плечах незастегнутый длинный, хитро и забавно составленный из белых и голубых кусков плащ, что придавало этой «фигуре» еще более ужасающее сходство со зверски изуродованным обезглавленным человеком.

– Бабушка, кто это? – Теперь и я заговорила хриплым шепотом. – И где у него голова?

– Голова тут не нужна, – отмахнулась Бабушка. – Тетя Тамара кепки не шьет. Хотя, может, и шьет. Это манекен.

– Поставила, – отдыхиваясь, словно после тяжелого бега, доложила Тетя Тамара, врываясь в комнату. – Слава богу, на кухне никого нет. Машенька!

Это Тетя Тамара вспомнила про меня и открыла коробку с конфетами.

– Можешь взять конфетку, и на тебе твое богатство. Бери все, что тебе понравится. Это уже только на подушечки.

Она юркнула под свой швейный стол и выволокла на свет божий огромную картонку из-под телевизора, полную всяческих разноцветных обрезков.

– А мы пока с бабушкой поговорим, кофейку выпьем.

Программа мне была хорошо известна, и я внутренне затосковала. Похоже, примерка «плащика» затягивалась на весь день.

– И кого она поселила?

– Ой, не спрашивай! – невесело начала жаловаться Тетя Тамара, вынимая из «горки» тоненькие, маленькие, похожие на раскрывшиеся цветочные бутоны кофейные чашечки и накрывая на стол. – В маленькой комнате еще ничего – девочка Леночка, откуда-то с Украины. Тихая, хорошая, скромная. В высшей какой-то школе чего-то учится, зубрит все время какие-то цифры и графики… Посинела вся, иссохла от этой зубрежки. Ее почти никогда дома не бывает – она секретаршей у какого-то босса в конзе… конза… тьфу, черт…-тинге работает. А во второй – довольно приятная женщина с ребенком жила, сейчас съехала. Ты представляешь? Ребенок у нее как-то заболел, она повезла его куда-то под Москву к матери. Так эта…

Тут Тетя Тамара захлебнулась от возмущения и чуть не уронила изящную сахарницу.

– Так эта тут же ее комнату сдала! След простыть не успел! При этом жилица ей деньги за месяц вперед отдала! Но, однако, двери за ней не успели закрыться, как она тут же все носки-трусы с игрушками из шкафов повыгребала, в угол на пол свалила и сдала комнату какой-то паре! Они…

Тут Тетя Тамара метнула в меня тревожный взгляд и понизила тон:

– Они тут трое суток из койки не вылезали… Он изволил в одних трусах по коридору в туалет шлепать… Ну и… сама понимаешь…

Я сделала вид, что сосредоточенно изучаю кусочек парчи.

– Тетя Тамара, а это взять можно?

– Можно, детка, можно, – закивала Тетя Тамара и уже нормальным тоном продолжила: – А жилица через три дня возьми да и вернись! Такой скандал был, такой скандал! Ой, кофе!

И Тетя Тамара опять убежала. Бабушка встала, прошлась по комнате и подошла к пугавшему меня полчеловеку.

– Красивый плащ… Плечи подложены… Какая же она умелица!

С дымящимся кофейником в руках в комнату снова «занырнула» Тетя Тамара.

– А теперь в той комнате кто живет? – поинтересовалась Бабушка.

– Ой, не спрашивай, – опять тяжело вздохнула-всхлипнула Тетя Тамара. – Маленький такой мужчина, но хороший, интеллигентный – то ли армянин, то ли азербайджанец… Машина у него такая серебристая, красивая. У себя там он, кажется, главврачом чего-то был… А тут, как водится, чем-то торгует. Так она…

Тут Тетя Тамара выразительно показала на меня глазами, и Бабушка, подойдя ко мне, зажала уши руками. Но до конца у нее это не получилось, поэтому я все равно все услышала.

– Так она, представляешь, – патетическим шепотом залопотала Тетя Тамара, – в первую же ночь, как он въехал, к нему в комнату дверь открыла, подушку на его кровать плюхнула, и… такая у них тут музыка пошла. Я совсем спать не могла, эта комната-то напротив моей… И теперь вот опять беременна. Уже трое бегают… Этим жрать нечего, а она снова с пузом…

– Как же нечего? Она же комнаты сдает? Не бесплатно же!

– Ой! – махнула рукой Тетя Тамара. – Она бизнес развивает – магазинчик какой-то держит. Чем-то торгует – до сих пор не разберу чем. Сейчас вот колоссальные деньги на какой-то сайт требуются… или нет, Интернет… нет… черт его знает, не понимаю я в этом… Ну, давай кофе пить, потом мерить будем.

К этому моменту я уже перебрала все лоскутки и изрядную цветную стопочку принесла на стол.

– Тетя Тамара, я возьму?

– Конечно! – не глядя, согласилась та и протянула мне печенье. – Ты с нами чайку попьешь?

– Не-а, – безрадостно протянула я, но печеньку взяла. – Я так подожду.

– Ну, подожди, подожди, мы сейчас, быстренько.

Делать было решительно нечего. Послонявшись по комнате и с опаской косясь на безногого черного полчеловека, я подошла к окну.

– А чего же ты свою вторую комнату тоже не сдашь? – спросила Бабушка.

– Что ты, что ты! – чуть не подавившись горячим кофе, замахала руками Тетя Тамара. – Тут такой террор, такой террор! К армянину-то к этому давеча законная жена приезжала. Так эта ее на порог не пустила! Представляешь??? Какое там!

Тетя Тамара перелила ароматную жидкость из турки в хрупкий сервизный кофейник и стала разливать по чашкам.

– Я с ней ругаться не могу! Пока муж был, тут еще хоть как-то жить можно было. А сейчас… Она зенками своими как зыркнет на меня, все внутри так и обмирает…

Тетя Тамара села, взялась за чашечку и откусила печенье.

– Порядочных-то людей сюда не пустишь… в этот вертеп. Сама понимаешь…

Они помолчали.

Я, тоже покусывая приторно-сладкое печенье, тоскливо глядела в окно. Пронзительно солнечный день пропадал даром. Небесное светило на высоких линяло-голубых небесах, не скупясь, щедро заливало отчаянно-желтым светом и кучерявящийся пышными кронами деревьев небольшой сквер под окнами, и мам с колясками, и детей на качелях, и бабушек с книжками на лавочках. Мне страстно хотелось туда, к безбашенно и безрассудно веселящимся детям, тем более что «бесились» они на качелях, которых я никогда не видела.

Но вместо этого под воркование Тети Тамары и Бабушки я вынуждена была рассматривать вид из окна. С высоты восьмого этажа он был бы просто великолепен – в этом месте Москва-река делала красивый поворот, – если бы перед самыми окнами не маячила какая-то нелепая белая, свернутая в прямоугольную плоскую трубочку бетонная «вафля», нелепо и неопрятно измазанная какими-то черными потеками и разводами. По ней, прямо по вертикальной ее отвесности, словно мухи, ползали какие-то люди, и какое-то время я развлекалась тем, что угадывала, в какую сторону они сейчас направятся и как скоро упадут.

Но люди не падали, и мне это скоро наскучило. Я снова глянула вниз: разлапистое, массивное основание этой «вафли» образовывало просторный внутренний двор, в котором по обеим сторонам решетчатых ворот стояли… танки! Да, самые настоящие! Я знаю, меня Сережка их в саду рисовать учил!

– Бабушка! – завопила я. – Бабушка! Там танки!

– Как, опять? – подхватилась Бабушка и побежала к окну.

Но, увидев, куда я показываю, успокоилась и рассмеялась:

– Ты что так пугаешь?

– Но это же танки, бабушка!

– Ну и что? Стоят себе во дворе, никого не трогают, Белый дом охраняют, – как о чем-то само собой разумеющемся и будничном сказала она и вернулась за стол.

Двор «вафли» был абсолютно пустынен и плавился под нестерпимым летним солнцем. Танки стояли безмолвно и неподвижно, но все равно пугали своей нелепостью и абсурдностью, ибо буквально в ста метрах от них, за решеткой в сквере, беззаботно носились и орали, качаясь на качелях, самые разнокалиберные и разновозрастные дети. Впечатление усиливалось тем, что в общей неподвижности «вафельного» двора редко-редко происходили внезапные вспышки активности: вдруг откидывалась круглая крышка, и из танка, словно таракан из кофейника, стремительно выскакивал крохотный человечек с оружием в руках. Выскакивал и, привычным кубарем скатившись с брони, тут же не торопясь, вразвалочку направлялся к навесу здания в тенек, на ходу лениво почесывая преющее под «полной боевой выкладкой» тело. И это вносило в весь мирный, разнеженный солнцем пейзаж ощущение тревоги – в остальном это был обычный московский летний день.

– А ничего печенье, правда? – услышала я за спиной голос Тети Тамары. – Это я неделю назад одному брюки укорачивала. Благодарный такой попался, заплатил и вот еще подарочек принес.

И она сама себе почему-то потаенно улыбнулась.

– Да, вкусное, – рассеянно отозвалась Бабушка, о чем-то задумавшись.

– И конфетки бери… Я ему же еще и пиджак подшивала… Так он меня и конфетами одарил…

И опять загадочная улыбка растянула ее губы.

Печенье на самом деле было прегадостным: в него, кроме сахара, похоже, вообще ничего не положили. Мне жутко захотелось пить.

– Ба… Ба… Ба… – заканючила я. – Пить хочу.

– Сбегай на кухню, – предложила Тетя Тамара. – Там в холодильнике на дверце квас есть. Возьми бутылочку и неси сюда. Беги, там на кухне нет никого.

Я, опасливо обойдя безголового и обогнув шкаф, нехотя толкнула дверь в коридор.

В квартире было тихо-тихо, и это придало мне смелости. Бодро прошагав две соседские двери, я решительно свернула в кухню и… застыла на ее пороге.

Из темного правого угла, в котором стоял обеденный стол – а окна этой стороны квартиры выходили не на солнечную сторону, – на меня в упор исподлобья смотрели страшные Тети Варины глаза.

– Ну, привет! – так не вяжущимся с ее крупной фигурой высоким и чуть скрипучим голосом сказала она. – Чего стоишь, заходи!

И улыбнулась, показав ряд белых, крепких, ровных зубов. Улыбка на ее лице показалась как-то сама собой, совершенно отдельно от ее остановившегося, тяжелого, немигающего взгляда, и мне окончательно стало жутко.

– Я попить. – Голос мой почему-то охрип и запа́л.

– Ну и наливай, – вполне приветливо сказала Тетя Варя, но ее темные глаза оставались неподвижными, словно сверлящими меня насквозь, да так пронзительно, что в моей голове что-то зашумело.