Рассказ девятый

Заразная болезнь

Мы помним, что Бабушка очень много работала, а Мама сперва долго и тяжело болела, а едва оправившись, вынуждена была снова уехать на Север, зарабатывать деньги, которых, как считалось в нашей маленькой семье, «на жизнь мучительно не хватает». Поэтому я, как и миллионы детей в нашей стране, все будние дни (а иногда и ночи) проводила в детских садах.

Нет-нет, я не оговорилась – именно «в садах», ибо «детских учреждений» в моей жизни было много. Видимо, с ними как-то еще со времен дома ребенка дело у меня не заладилось. И поэтому примерно раз в год (а то и чаще!) Бабушка, проклиная меня на чем свет стоит, забирала откуда-то какие-то документы и «садилась на телефон» обзванивать знакомых, не порекомендует ли кто-то «приличный сад» с «хорошей воспитательницей».

Знакомые рекомендовали. И я шла в новую группу, где все было… по-старому. Та же ненавидимая мной манная каша по утрам на завтрак, та же запеканка, так же надо было зачем-то обязательно тратить попусту два часа своей жизни на дневной сон. Тот же квадратный «загон для выгула», обсаженный одними и теми же кустами «волчьей ягоды», с традиционной деревянной верандой, те же уличные игры. Такой же набор игрушек, как и в предыдущей «игровой комнате», разве что цвета волос и одежки кукол разные. Те же детские «разборки». И даже нянечки и воспитатели мне через какое-то время начинали казаться неотличимыми друг от друга: они совершенно одинаково учили нас лепить, рисовать, клеить поделки из бумаги, рассказывали одни и те же истории, читали одни и те же книжки и одинаково на нас всех кричали. Ростом выше или ниже, блондинки или брюнетки, полненькие или худые как щепка, они все, как одна, одинаково раздраженно складывали мне в рот эту самую манную кашу, одинаково сплетничали между собой и в любую свободную минуту бегали под лестницу или за угол тайком покурить. Словом, в каждом новом детском саду мне очень скоро становилось невыразимо скучно.

Судите сами. Вывели нас как-то с традиционными ведерками и лопатками всем скопом гулять. Димка с Толиком немедленно оккупировали горку и стали сбрасывать с нее всех, кто пытался на нее забраться. Но вчера они точно так же держали оборону в кустах в углу нашей площадки, и кончилось это (как и кончится сегодня) ревом, зеленкой и жалобами родителям.

Группа девочек воробьями расселась на бортике песочницы и судачит о том, какую Юльке купили куклу, сколько она стоит, настоящая ли она американская или китайская подделка, какие в наборе прилагались к ней платья. Дело тоже кончилось едва ли не потасовкой: то ли одна из девочек не дождалась своей очереди переодевать эту самую куклу, то ли выбрала не то платье. А может быть, сделала ей не ту прическу. Вчера с тем же результатом они так же бурно обсуждали, какие новые туфельки принесла мама для Светы к предстоящему садовскому утреннику. А завтра… завтра будет новая заколка, куртка, перчатки – какая разница, что!

На каждой прогулке кто-то с бешеным азартом обязательно раскручивает карусель. На ней – совершенно непонятно зачем – каждый раз оказывается именно Пашка, ведь всем известно, что издевательство над ним в группе – дело совершенно дежурное. Вот и сейчас – у Пашки уже закружилась голова, он хочет соскочить, но ему не дают этого сделать. И не дадут, пока не вмешается кто-то из разъяренных взрослых.

В сторонке за каруселью, под прикрытием всеобщего шума и гама, группа из трех согласованно орудующих лопатками карапузов вдохновенно выкапывает один из кустов. Вчера они вели подкоп под соседнюю площадку. А позавчера подрались из-за формы песчаной кучи, которую общими усилиями соорудили в песочнице.

Тощая, высокая, надсадно ругающаяся воспитательница в расстегнутом пальто мечется по площадке, как большая черная птица. Она явно не поспевает за происходящими событиями. Выдергивая за руку и волоча на веранду очередного наказанного, она то и дело вынуждена бросать его на полпути, чтобы выхватить другого. Самой же ей хочется, спокойно сидя на лавочке, решить с заместителем директора сада окончательно и бесповоротно крайне важный вопрос: к лицу ли ей новая стрижка и черный цвет волос, которые она пока покрасила тональным шампунем. Если да, то, конечно, она еще раз сходит в парикмахерскую и уже «вложится» в длительное «окрашивание». Знаю я это потому, что сижу за спиной замдиректора на той же лавочке и невольно все слышу.

Впрочем, особенно я не прислушиваюсь, ибо у меня есть свое крайне важное дело. Я распускаю колготки.

Ну, то есть то, что они распускаются, мне потом сказала воспитательница. Сейчас же крайне увлекательно следить за тем, как очередная красная петелька, словно маленькое пламя на крохотной свечке, тает, сворачиваясь в другую, и… превращается в ровную ниточку, за которую я тяну. Но самое удивительное в том, что под петельками обнаруживается моя голая коленка, а в руках растет и растет маленький алый шарик, похожий на те клубочки, которые уютно «гнездятся» в корзинке Моей Тети рядом с длинными тонкими палочками, брать которые мне категорически запрещено, потому что я могу «выколоть себе глаз». Меня, кстати, всегда удивляло – почему? Ведь Моя Тетя себе глаза не выкалывала. А палочками этими она орудовала буквально каждый день, вернее вечер, когда все садились смотреть, какой непростой становится «Просто Мария», как страшно угнетают рабыню Изауру, как благоухает «Дикая Роза» или захлебываются в рыданиях «Богатые». Быстро-быстро помахивая и постукивая, потягивая за ниточку так же, как я сейчас, Тетя каким-то волшебным способом к концу серии получает «полшарфика» или «четверть полочки» кофты. Один сезон бурно пенящегося «телемыла» – и Тетя крутится перед зеркалом в обновке, спрашивая Бабушку, хорошо ли она «отпарила швы» и не стоило ли тут делать треугольный вырез, в то время как она сделала круглый.

Завороженно наблюдая, как гаснут петельки и как растет в кулачке мой личный, собственный клубочек, я мечтаю о том, что в уголке забора, за кустами, я отломаю от растущей там яблони две такие же тонкие и прямые палочки – я их уже приметила в прошлую прогулку! И так же ими быстро помахивая и постукивая, я превращу ниточку в чудесные теплые варежки для Бабушки! Ведь жаловалась она, что идет зима, а ее прошлогодние перчатки «совсем продрались».

– Что ты делаешь?!!

Вопрос воспитательницы застает меня врасплох.

– Нет, ты посмотри на эту дуру! – хрипло орет на всю площадку вконец измочаленная воспитательница. – Они все сегодня что, с ума посходили?

Замдиректора оборачивается ко мне и охает:

– Как же родители ее домой-то поведут – октябрь ведь! А сменные у нее в шкафчике есть?

– Были, – взвывает воспитательница, руками отмахивая от себя полы распахнутого пальто. Видимо, ей очень жарко, потому что она активно крутит головой, оттягивая от шеи высокий ворот свитера. – Да она упала сегодня в группе, и на них тоже дырка! Прекрати немедленно, кому я говорю!

Но оторваться от этого завораживающего превращения – петелька медленно гаснет, продевается сквозь другую и становится ниточкой – я просто не в силах.

– Ты посмотри, я на нее ору, а она и ухом не ведет! – Голос воспитательницы окончательно срывается в нечто среднее между визгом и хрипом. Черные волосы лупят ее по щекам, поскольку она продолжает крутить головой – следует же успевать следить, что делают остальные, и от этого высокий ворот свитера еще больше натирает ей шею. – Петька! Петька, слезь с горки немедленно! Кому я сказала!

Она стремительно срывается с места, словно вспархивает на взметнувшихся по́лах своего черного пальто, а очередная верхняя петелька, на прощанье подмигнув мне, просовывается сквозь нижнюю и опять становится ровной ниточкой.

– Прекрати немедленно, кому я говорю!

Видимо, я так увлеклась, что не заметила, как эта фурия снова подлетает ко мне. Внезапно она хватает меня за руку, больно оцарапав своими длинными, выкрашенными темным лаком ногтями:

– Бабка твоя сейчас за тобой придет, я ей что скажу? Посиди тут с ними, – оборачивается она к замдиректора, – а то родители сейчас разбирать их начнут, а мне надо этой ненормальной другие колготки зашить наскоро и переодеть ее. Господи, как же они меня все достали!

И она, набирая скорость, тащит меня по дорожке ко входу в группу.

От неожиданности я даже толком и на ноги-то встать не успеваю, красный клубочек мой падает и, все больше разматываясь, тянется за мной по дорожке, а часть колготки на правой ноге мгновенно превращается в сползший носок. Мы буквально летим, я не успеваю перебирать ногами и вдруг представляю себе, что вот сейчас воспитательница вместе со мной с разгона взовьется над дорожкой и, паря на крыльях пальто, понесет меня над крышами домов неведомо куда. Совсем как та ворона, которую мы видели с Бабушкой во время прогулки в лесу: она долго подкрадывалась к рыбаку, что дремал с удочкой на берегу озера, а потом внезапно резким рывком выхватила из садка рыбку и тут же взмыла в небо, стремительно набирая высоту прежде, чем изумленный рыбак успел обернуться.

Я изо всех сил зацепилась за ручку двери детского сада и во всю мощь, на которую была способна, заорала:

– Ворона! Ворона! Я с тобой никуда не пойду! Ты ворона!

Понимаете, что после этого я около месяца сидела дома, а сердитая Бабушка искала, куда бы это меня пристроить в «приличное место»?

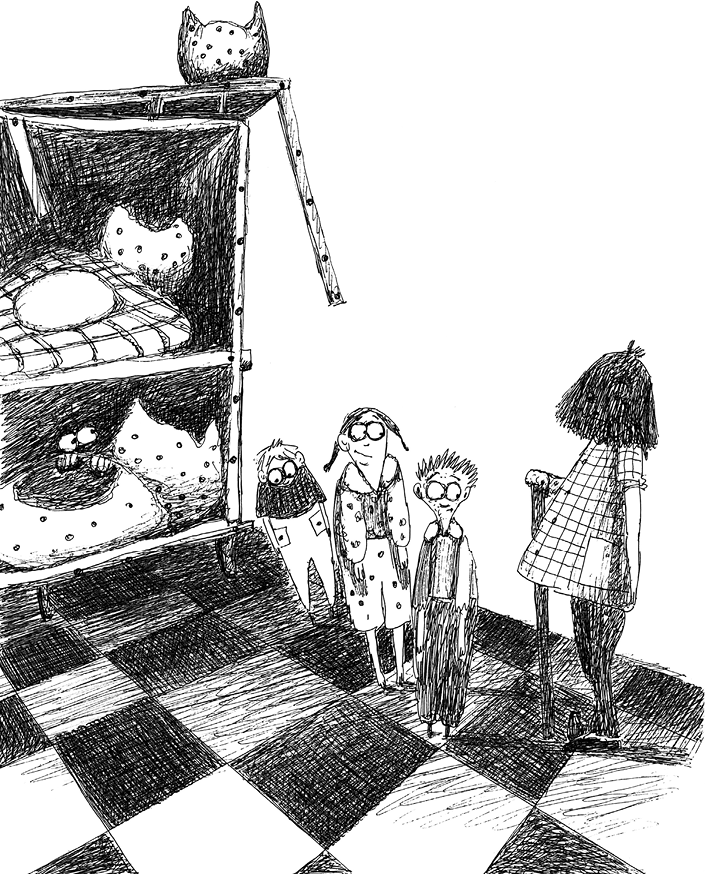

Новый детский сад поражает меня своими… кроватями. Такого я еще нигде не видела. Скрепленные друг с другом в единую высокую конструкцию, они располагаются ступеньками: первая – в самом низу, где я, как новенькая, обычно и сплю, чтобы ни на минуту не пропадать из поля зрения воспитательницы. Вторая прикрепляется к первой, но повыше – на ней обитают те, кто не баловался именно сегодня. Самые благонадежные и воспитанные дети спят на третьем уровне. Оказаться на этой «верхотуре» во время дневного сна является предметом мечтаний всех, кто традиционно укладывается воспитательницей на первой ступеньке: представляете, смотреть на всех в группе с целого третьего этажа! Но на этот олимп «первоэтажники» попадают крайне редко: взрослым добираться до расшалившегося воспитанника приходилось бы по рукам, ногам и головам детей, спавших на первых двух «ступеньках».

Видимо, в тот день воспитательница решает, что, по ее наблюдениям, за те две недели, что я успела отходить в это новое «приличное место», мне можно спокойно доверять, и распоряжается постелить мою постель на втором ярусе.

Как же я счастлива!

«Вот, – думаю я, – лежу-то я выше некоторых высоких, даром что ростом самая маленькая в группе!»

И радость моя ну никак не хочет помещаться в тишину дневного сна! Я честно пытаюсь заснуть: кручусь, чтобы лечь поудобнее, натягиваю или, наоборот, сбрасываю с себя одеяло, засовываю голову под подушку, зажмуриваюсь изо всех сил, держу руки по швам. А радость, как назло, все растет и растет: мне хочется заглядывать вниз на того, кто не удостоился такой чести, как я, хочется поболтать рукой, чтобы понять, дотянусь ли я до лежащего на ступеньку ниже меня? Хочется свесить ногу и посмотреть, смогу ли я пальцами ноги стащить с него одеяло, проснется ли он или будет как дурак дальше сопеть в обе дырки?

Однако вся эта гигантская конструкция предательски скрипит и слегка покачивается при любом моем шевелении. Скорее всего эта «экономящая площадь группы», как с гордостью говорила в первый день моей Бабушке воспитательница, махина – плод самодеятельного труда какого-нибудь умелого папы, как и шторы на окнах, которые, я помню, Бабушка шила сама на деньги, собранные родительским комитетом. Как и аквариум в углу «игровой», который пожертвовал группе при переезде на другую квартиру папа Оли.

Обнаружив, что качается не только моя кровать, но и та, что выше, и даже та, что ниже моей, я какое-то время развлекаюсь представлениями о том, что мы все – космонавты в космическом корабле, несущемся к неведомой планете в анна… аниб… анади… дозе…, короче, в специальном таком сне. Совсем как в фильме «Солярис», который глубоко ночью смотрела моя Бабушка, а я, как всегда, тихонечко подсматривала.

Потом я представляю себя единственным выжившим матросом на паруснике в бушующем море – опять же как в каком-то Бабушкином фильме, и какое-то время укачиваюсь, как на волнах, на своей одинокой койке в темном матросском кубрике. Получается совсем как в страшных вечерних рассказах Дяди Сережи, настоящего морского капитана – хозяина той дачи, на которую мы с Бабушкой ездили отдыхать к знакомым каждое лето. Или как в мультфильме «Приключения капитана Врунгеля». Парусник под ударами стихии скрипит и стонет… но скоро мне приходит в голову, что со штормом надо заканчивать, поскольку скрип с каждым моим толчком становится громче, размах больше, а воспитательница может заметить шум и снова «разжаловать» меня на скучный первый этаж.

Одновременно я задаюсь вопросом прочности всей кроватной конструкции: может быть, ее надо починить, чтобы не качалась? Тут я как раз кстати вспоминаю, что когда нам с Бабушкой привезли новый шкаф, то его собирал прямо у нас дома пожилой усатый дяденька-мастер. Отверткой он вкручивал в стенки болты, ворча:

– Не хватай! Всякому болту свое место и свой счет! Заиграешь, потеряешь, мне не хватит, шкаф развалится…

Время от времени дяденька, сопя в усы, зачем-то покачивал все, что он успел собрать к этому моменту. На мой немой вопрос – а я вопросительным знаком торчала у него за спиной все время, пока он работал, – объяснил, что проверяет, прочно ли «затянуты» эти самые болты.

– Если скрипят – значит, болтаются. Надо подкрутить, иначе вся конструкция будет непрочной!

Получалось, что если я отчетливо слышу скрип при каждом своем движении, то все сладко спящие в этих кроватях в опасности и могут упасть? Куда же смотрят все эти взрослые? Хотя что с них возьмешь – они же женщины и не знают того, что рассказывал мне бывалый мастер!

И я стала лихорадочно шарить по карманам пижамы: что же у меня в них есть такого, что помогло бы мне эти проклятые болты «затянуть»?

Теперь уже я точно не вспомню, что это было и, главное, как эта маленькая железка ко мне попала. Важно другое: она идеально вставлялась в прорезь стальной шапочки. Довольно быстро я, как мне казалось, закручиваю один болт (удивительно, но это было совсем нетрудно, а тот мастер, что собирал шкаф, почему-то краснел и крякал от натуги и довольно часто ходил «на перекур»!) и принимаюсь уже за второй, как вдруг первый сам собой вываливается мне на одеяло. За ним катится тоненькое стальное колесико, которое было надето на его шейку. Я, боясь потерять его в складках пододеяльника, делаю стремительный рывок, и… тут слышится довольно громкий треск.

Конструкция качнулась и поплыла, плоскость подо мной сперва почему-то складывает меня пополам, а потом я вместе с одеялом, подушкой и матрасом проваливаюсь в какую-то пропасть, и сверху на меня падают чужие подушки, одеяла и… спящие дети. К дикому хрусту ломающихся планок и реек постепенно прибавляются сперва вопли тех, кто проваливался, не успев даже проснуться, а потом – шумная истерика прибежавших нянечек и воспитателей.

Из-под завалов меня извлекают последней. На месте сооружения «экономящего место» – куча дров, а все проснувшиеся и непроснувшиеся плачут, рядком выстроенные прямо в пижамах вдоль стенки, и нянечка, строго покрикивая в ответ на стоны и охи, мажет им зеленкой расшибленные лбы и коленки. Меня тоже ставят в этот ряд и тоже мажут. Но я не реву, я предельно спокойна, потому что должна доложить о крушении всю правду. Ведь только я знаю, почему это случилось и, главное, как это починить! Все это время выпавший болтик и надетую на него тоненькую шайбочку я крепко сжимаю в своем кулачке, чтобы отдать воспитательнице. Только она может не потерять его до прихода того самого дяди-мастера, который вкрутит этот болтик туда, куда нужно, прочно и навсегда, так же, как в Бабушкин шкаф, который стоит у нас дома как крепость, и его до сих пор никто не может даже сдвинуть с места.

Наша воспитательница сидит на детском стульчике возле аквариума, смешно свисая с него по краям своими широкими боками, и, держась одной рукой за сердце, другой капает в стаканчик с водой какую-то вонючую жидкость из темного пузырька.

Растирая по лбу еще не высохшую зеленку, я храбро подхожу к ней и протягиваю болтик.

– Подожди, – отмахивается она, шевеля губами, – со счета собьюсь.

– Его надо не потерять… Это он виноват. Он открутился, – настаиваю я.

Воспитательница поворачивается ко мне, и глаза ее округляются:

– Ты? Ты выкрутила болт? Ты, паршивая девчонка, ты понимаешь, что натворила?

– Неправда! – кричу я. – Он сам выкрутился! Его плохо вкрутили, и я хотела его закрутить! Возьмите! Бабушка позовет нашего дядю-мастера, и он все починит! Этот болтик самый главный, его надо не потерять!

…Стоит ли говорить, что, удержавшись в этой группе только за счет Бабушкиных дипломатических способностей, все оставшиеся месяцы, которые мне довелось в ней провести, я спала только на специально принесенной раскладушке у аквариума?

Но в этом были свои преимущества: рыбы – настоящие друзья, они умеют молчать!

И о том, как удобно весь тихий час рисовать, положив бумажку на пол и свесившись с раскладушки, поскольку дежурящая в группе воспитательница загорожена от меня всей махиной восстановленной спальной конструкции. Главное – не пыхтеть самой и, заслышав малейший шум, успеть быстро задвинуть листочек и карандаш поглубже, туда, где под весом моего тела брезент провисает до самого пола, натянуть одеяло на голову и замереть.

Рыбы безмолвно таращились на то, как совершенно безнаказанно я подкрадывалась и заплетала косички спящей на втором ярусе Юле – у нее такие длинные волосы, что всегда свешиваются с подушки. А потом, когда все просыпались, забавно было наблюдать всеобщее изумление: ложилась Юля с распущенной гривой, а встала, как узбечка, с двадцатью пятью маленькими «змейками», торчащими на голове в разные стороны. И главное – ничего, кроме пользы! Ведь воспитательница всегда жаловалась, что Юлины буйные «патлы» тяжело расчесывать.

Да мало ли о каких еще моих делах честно молчали эти самые рыбы! И главное, выдали они меня совершенно невольно – я же не знала, что они тоже не любят манную кашу! Вот тумбочка под аквариумом – та регулярно и покорно принимала от меня все ненавидимые мной творожные запеканки и свято хранила наш общий секрет. А рыбы… рыбы не сдюжили той тарелки манной каши, которую я им скормила, и дружно всплыли брюшками кверху.

Естественно, что вопрос, как стать хорошей, чтобы устраивать всех: и Бабушку, и Тетю, и воспитателей, и ребят в группе, – через какое-то время стал волновать не только Бабушку, но и меня саму. И тем настоятельнее эта проблема требовала разрешения, что я, по сути, так до конца и не понимала: а чем же я, собственно, «плоха»? И что же это такое «быть хорошей»?

Вот стою я вечером перед зеркалом, любуюсь своим отражением и думаю: завтра, как приду в новый детский сад, так сразу начну новую жизнь. И представляю: вхожу в группу, всем говорю «Здравствуйте!». Аккуратно свои вещи в шкафчике развешиваю. В тихий час ложусь, глаза закрываю и просыпаюсь ровно тогда, когда воспитательница начинает будить всех на полдник. И все сразу говорят: «Какая хорошая девочка!»

Но тут же вспоминаю: я так уже пробовала! И что же? Даже когда я умывалась как следует, а не протирала глаза и нос мокрым пальцем, чистила зубы, а не просто окунала в воду зубную щетку и смывала кусочек пасты в раковину; даже когда я сама застилала по утрам постель и помогала мыть посуду, и даже когда каким-то чудом мне удавалось заснуть в детском саду во время тихого часа, меня никто не хвалил. Этого просто не замечали, словно это само собой разумеется и так и должно быть!

Я попадала в фокус чужого взгляда только тогда, когда что-нибудь роняла или падала сама, что-нибудь разбивала или расшибала себе локти и коленки, от чего-нибудь отвлекала или сама была не слишком внимательна. Во всех других случаях я мгновенно оказывалась в положении Нины из прошлого детского сада или Зои из позапрошлого. У этих тихих, безмолвных девочек все всегда было в порядке: и одежда, и обувь, даже в самую слякотную слякоть. У них всегда все аккуратно сложено в шкафчиках. И самые чистые, «всесъеденные» тарелки с молочным супом. И самые приглаженные волосы. И самые ровные линии в рисунках на совершенно неизмятых листочках. И самые правильные ответы на вопросы воспитательниц, и… самые скучные игры на свете. Ну как, скажите, за столом шарики из хлеба не катать и в чужие тарелки не пулять? Как в новехоньких белых резиновых сапогах не попробовать, какой глубины лужа, неизменно стоявшая при выходе с нашей прогулочной площадки? Как, скажите, не получить удовольствие от того, что вода в луже грязная, а сапоги все же остаются ослепительно чистыми? Как из листочков бумаги не складывать самолетик и не запускать его во время рисования, целясь непременно в открытую форточку, чтобы он вылетел из окошка детского сада и растворился в безоблачном большом небе?

На них никто никогда не кричал. Никогда никто из них не оказывался в углу. Они имели самые красивые и опрятные платья на утренниках и всегда с правильным выражением читали стихи, не забывая и не путая строчки. Только вот почему-то, вспоминая про них, я никак не могла восстановить в памяти их лиц. Они даже мне казались чем-то похожими между собой, хоть и не были родственницами и никогда не встречались. Вот, например, часто ли болела эта Нина из прошлого сада или всегда была здорова и играла с нами в группе? Праздновали ли мы все вместе день рождения Зои из позапрошлого сада? Оставляли ли кого-нибудь из них родители ночевать в детском саду, как меня, или всегда забирали?

Но зато Лену из позапозапрошлого детского сада я помнила очень хорошо! Такая же, как Нина и Зоя, тихая и благообразная, такая же аккуратная и послушная, она всегда ставилась воспитателями нам всем в пример. Однако…

Та кнопка на стуле, на которую села наша воспитательница, была подложена не Русланом. Хотя попало именно ему, потому что коробочка с кнопками оказалась почему-то в его шкафчике. Часы воспитательницы, которые пропали во время тихого часа, Сережка нашел за батареей, и мы все долго ими играли, пока не разразился страшный скандал. Сережку обвинили в том, что он украл их со стола во время лепки из пластилина. Но ведь я никогда не сплю в тихий час и сквозь неплотно сжатые ресницы видела, что в туалет отпрашивалась одна только Лена. И именно она примеряла их, вернувшись в свою кроватку.

Когда в наш садик привезли самую первую и единственную куклу Барби, воспитательница выдавала ее поиграть только самым примерным детям, и то ненадолго. Понятно, что мне она не доставалась никогда. Зато Лена через день, на зависть всем девчонкам, делала кукле самые замысловатые прически и приносила из дому для нее удивительные новые одежки, которые вязала и шила для ее собственной домашней куклы Ленина мама.

В тот день я нашла Барби в умопомрачительном свитере и очаровательной короткой юбочке лежащей в углу игровой комнаты на полу. Но стоило мне ее поднять, как одна рука у нее отвалилась и безвольно повисла, удерживаемая только рукавом.

Я страшно испугалась и понесла куклу воспитательнице:

– Марьстепанна! Марьстепанна! Кто-то оторвал руку нашей Барби!

– Как она у тебя оказалась? – строго спросила Марьстепанна.

– Я нашла ее на полу в игровой.

– Неправда, – стальным тоном сказала Марьстепанна. – Кто разрешил тебе ее взять? Я дала куклу Лене, только ей, и больше никому!

– Но я не забирала ее у Лены! Я даже не просила! Барби лежала там, в углу…

– Хорошо, – все так же строго сказала Марьстепанна. – Не трудись врать, сейчас мы все узнаем! Леночка! – Тут тон ее заметно смягчился, а черты лица разгладились. – Поди-ка сюда, детка!

Лена подошла и тут увидела Барби на столе у воспитательницы. Огромные ее ясные голубые глаза наполнились слезами, губки набухли, и первая полновесная капля сползла по бледной атласной коже щеки.

– Леночка, как Барби попала к Маше? Я ведь доверила ее только тебе!

Леночка опустила глаза и вслед за первой каплей на щеке показалась вторая.

– Ты не плачь, пожалуйста, тебя никто ни в чем не обвиняет, – смягчилась Марьстепанна. – Скажи, у тебя ее отобрали?

Лена взмахнула ресницами, и теперь уже новые капли, набирая скорость, заструились по ее щекам.

– А кто? Маша?

Слезы теперь бежали безостановочно, но Лена по-прежнему молчала и смотрела в пол.

– Леночка, детка, это прекрасно, просто очень благородно с твоей стороны, что ты не хочешь ябедничать на подружку! – заливалась Марьстепанна. – Но пойми и меня – я должна знать правду!

Все так же безмолвно рыдая, Лена сильно побледнела и отвернулась, словно стесняясь своих неудержимо льющихся слез.

– Вот видишь, Маша, в какое неловкое положение своей ложью ты поставила и меня, и Лену! – снова леденея, сказала воспитательница. – Леночка, не плачь, я сейчас накапаю тебе успокоительных капелек. А ты, Маша, отправься, пожалуйста, в угол, сегодня же я буду разговаривать с твоей бабушкой! Я так от тебя устала!

И когда через пять минут абсолютно спокойная и сияющая Лена проходила мимо моего угла, я, не выдержав, тихо прошипела ей вслед:

– Дура!

Она обернулась, и на ее спокойном, умиротворенном лице засияла солнечная, искренняя улыбка.

«Так вот оно что! – вдруг догадалась я. – Наверное, дело-то в лице! Оно у меня какое-то неправильное! А те, у кого есть какие-то правильные лица, те всегда для всех остаются хорошими!»

И тут мне пришло в голову, что этот секрет был давно известен и воспитательницам, которые на каждой прогулке то и дело доставали из кармана пудреницу или зеркальце, чтобы подправить шапку или взбить челку, и Бабушке, и Тете, и даже Маме! Бабушка вообще никуда не выходила, не накрасив ресницы, губы и не напудрив нос, даже когда, уложив меня спать, после программы «Время» собиралась в темноту выгуливать Бима. Тетя по утрам перед работой подолгу пела в ванной, выпархивая оттуда совершенно незнакомой, сияющей, с алыми губами и огромными глазами, подведенными чем-то зеленовато-синим и оттого светившимися, как автомобильные фары на ночной дороге. В такие моменты она была удивительно похожа на тех тетенек в телевизоре, которые в одних купальниках с такими же, как в театре от пальто, номерками на руке зачем-то послушно ходили по кругу, а потом, старательно улыбаясь, долго стояли, отставив одну ножку в сторону и уперев руку в талию. Я, кстати, всегда думала, что ту корону, которую надевали на одну из них, должна носить только моя Тетя! Именно такой диадемы не хватало моей любимой Свете, чтобы окончательно стать похожей на мою любимую «Белоснежку».

Ну и, наконец, Мама! В те недолгие дни, которые она, уставшая и поблекшая от своего Севера, проводила в Москве, зеркало и многочисленные щеточки, кисточки и пуховки совершали с ее лицом просто подлинное чудо. Оно становилось совершенно другим, подчас даже незнакомым! Не менее четырех часов проводила моя Мама у зеркала, старательно его «рисуя»! Но зато каков был результат!

Она нравилась буквально всем! С ней неожиданно заговаривали совершенно незнакомые дяденьки, дарили ей огромные букеты цветов, абсолютно бесплатно подвозили на каких-то новеньких, блестящих, бесшумных автомобилях, не забывая при этом и обо мне: каждый из них считал своим долгом припасти для меня конфету, шоколадку, куклу или хотя бы купить мороженого.

Самым понимающим ситуацию был Дядя Валера, который, прождав нас однажды в зоопарке те самые четыре часа, не только не рассердился на Маму, но и купил мне намотанный на палку огромный розовый факел сладкой ваты. Будучи владельцем сразу двух машин – легковушки и гигантского грузовика, колесо которого было выше Маминой головы, – он просто поражал мое воображение тем, что обещал обязательно подарить мне такой же.

Мы все тогда собирались посмотреть на мартышек в зоопарке. Но, видимо, проголодавшийся в ожидании Маминого лица Дядя Валера сперва повел нас обедать за столики, стоявшие на открытой веранде прямо на улице. Оказавшись в дорогом ресторане впервые, я, конечно, немножечко там оскандалилась, требуя непременно свое любимое пюре с котлеткой и не сдаваясь ни на какие уговоры о том, что Бабушка мне их приготовит дома, а сейчас следует обратить внимание на что-нибудь более сто́ящее. Видимо, Дяде Валере настолько нравилось Мамино «нарисованное лицо», что он опять совершенно не рассердился, а договорился с поваром, и мне специально приготовили эту самую котлетку с пюре. А когда, тщательно размяв котлетку с картошечкой вилкой, как я это делала дома, я наконец справилась со своей порцией и заела это все причудливым разноцветным мороженым, он торжественно преподнес мне огромную коробку, в которой оказался… ярко-красный грузовик. Подарок умел ездить сам, надо было только держать в руках специальную пластиночку и все время давить на красную кнопочку. Оставшуюся часть дня, пока Дядя Валера с Мамой от души хохотали над мартышками и Мама все время боялась, что у нее от смеха «испортится» это самое «нарисованное лицо», я гоняла по аллеям зоопарка свой грузовик, пугая зверей в вольерах (он ведь еще умел гудеть низким громким голосом и мигать фарами), то и дело попадая в дорожно-транспортные происшествия со встречными пешеходами.

…Иначе говоря, то лицо, которое сейчас было на мне, я носила в старом детском саду! И если я с ним пойду в новый, то опять непременно буду «плохой Машей». Значит, мне нужно сделать другое лицо!

Но как? Приближаться к Маминой или Бабушкиной косметичке мне запрещалось под страхом ремня. Особенно после того, как мы с Бимом поинтересовались, нельзя ли Маминой кисточкой рисовать акварелью по бумаге, а Бим еще по пути полюбопытствовал, каков на вкус тот самый тональный крем, который Мама достала с каким-то огромным трудом и за какие-то «бешеные» деньги.

Не на шутку озадачившись, я переоделась в пижаму и отправилась спать.

Наутро, когда мы с Бабушкой спешно собирались в этот новый детский сад, я окончательно поняла, что откладывать решение проблемы больше некогда. Морщась и плюясь, я тщательно почистила зубы, помыла руки с мылом и умылась холодной водой. Новая жизнь требовала от меня неимоверных жертв!

– Бабуля! Давай мне колготки! Только не красные, а голубые, новые! – торжественно трубила я из своей комнаты, крутясь перед зеркалом.

– Ты же не любишь голубой цвет? – удивилась Бабушка.

– Да, не люблю! Но в красных я ходила в старый детский сад и потому была совсем старая! А в голубых в новом я совсем буду новенькая!

Потом я полезла в шкаф и достала свое самое ненавистное и самое нарядное желтое платье.

Решение натянуть его на себя добровольно было вызвано тем, что этот специально связанный мне Светой для торжественных случаев «шедевр» неизменно вызывал у всех взрослых истерический восторг.

– Это же чистая шерсть! – восклицали они, всплескивая руками. – Теплое, уютное… И какие затейливые, мастерски вывязанные кружевные рюши! Маша, ты в нем – просто принцесса!

И никому не приходило в голову, что эта самая, так всех восхищавшая «чистая шерсть» мне, ребенку, который никогда не проводил на одном месте более минуты, в помещении была просто противопоказана! Я буквально исходила испариной, причем мерзкое ощущение от катящегося под платьем пота усугублялось тем, что мельчайшие ворсинки от этой самой «чистой шерсти» щекотали и царапали меня во всех неподходящих местах. Потому «Принцесса» бесконечно чесала и поскребывала различные части тела в самые неуместные для этого минуты.

– Маша! Веди себя прилично! – одергивала меня Бабушка.

Я замирала, несколько секунд мужественно терпя зуд, а затем, изо всех сил стараясь, чтобы этого никто не заметил, снова начинала «чухаться». Особенно мучительно было рукам: узкий рукав не позволял залезть под него всей пятерней и хорошенько поскрести ногтями истерзанную по́том и ворсом кожу.

Но самым главным предметом моего невроза была… застежка этого платья. Вывязанная аккуратной каплей на спине и завершающаяся красивой блестящей пуговкой, она бесстыдно выставляла на всеобщее обозрение часть моего беззащитно голого тела. Поэтому наряженная в это чудо «hand-made», я всегда и ко всем старалась держаться только фасадом.

Но в это утро я была готова даже на такие муки: если уж и начинать новую жизнь и менять все кардинально, то надо отвыкать от всего привычного. Нарядное платье заставит меня «держать спину прямо», как всегда настойчиво рекомендовала Бабушка, не пачкаться и ни к кому не поворачиваться спиной. А окончательно воспитанной и приличной меня должна была сделать обувь. Кеды и чешки в то утро были категорически изгнаны из моей жизни навсегда! Я решительно достала из коробки красные туфли. Конечно, в них практически невозможно было ходить, и уж тем более бегать. Но зато была стопроцентная гарантия, что, стреноженная узкой лакированной «лодочкой» с розочкой, я точно удержусь и не нашалю.

Голубые колготки, желтое платье и красные туфли в сочетании с тщательно расчесанными волосами почти удовлетворили мои претензии на новую жизнь. Теперь оставалось самое главное: лицо! С ним надо было что-то делать!

Я внимательно разглядывала свое отражение в зеркале. Что не так?

Ага! Бабушка всегда считала, что ее портят брови. И поэтому сердито выдергивала их маленькими щипчиками. Но я же очень похожа на Бабушку, значит, все мои проблемы тоже от них! Так сказать, по наследству достались. Причем, заметим, гораздо раньше, чем та старинная шкатулка, которая стоит в Бабушкином письменном столе и которую мне категорически запрещено не только открывать, но даже трогать до самой Бабушкиной смерти.

Значит, от бровей надо было срочно избавиться, поскольку эти мохнатые рыжеватые щеточки над глазами определенно настраивали меня на хулиганский лад!

Щипчики я удачно припасла еще со вчерашнего вечера, тихонько свистнув их из косметички, пока Бабушка прогуливалась с Бимом, и поклявшись самой себе самой страшной клятвой, что обязательно верну их на место, каким бы искушением с ними поиграть они ни оказались. Памятуя, как это делает Бабушка, я решительно пристроила их к брови, сжала и дернула что есть сил. От боли у меня потемнело в глазах, и, признаться, в тот момент я подумала, что новая жизнь требует от меня какого-то уж очень большого самоотречения!

А времени не оставалось: Бабушка, кряхтя, охая и жалуясь на то, какое же оно тяжелое, надевала в коридоре пальто. Проблему надо было решать срочно и кардинально, раз и навсегда.

И тут я вспомнила! На подзеркальнике в ванной лежала Тетина бритва. Прихватив с собой маленькое зеркальце – до большого в ванной я, конечно же, не доставала! – я рванула туда. Помня, что, прежде чем пользоваться бритвой, Тетя всегда чего-то намыливала, я открыла воду, и… через минуту из маленького зеркальца на меня смотрело совершенно непривычное, но главное – совсем другое лицо!

Насухо вытеревшись, хорошенько начесав челку Тетиной щеткой, я рванула в коридор – мы уже сильно опаздывали.

Несмотря на то что на улице я едва поспевала за Бабушкой и зуд по всему телу изводил меня своей невозможностью под шубой его почесать, у меня все же было время заметить – буквально все встреченные нами чужие люди улыбались. Я ликовала: им всем теперь было видно, что я действительно новенькая и такую же – абсолютно с чистого листа! – начинаю новую жизнь.

Стремительно расстегнув мне пуговицы на шубе и сдернув шапку, Бабушка оставила меня дальше раздеваться самой и унеслась на работу – у нее в тот день стояла первая пара лекций. Сменив свои знаменитые синие негнущиеся сапоги на красные туфли, тщательно развесив и разложив все в шкафчике, я чинно вошла в группу и встала, идеально выпрямив спину.

Все уже завтракали, поэтому, увидев меня, дружно положили ложки и повернулись ко мне.

Незаметно поскребывая то бедро, то поясницу, не рискуя публично оттянуть пройму платья от мучительно горящей подмышки, чувствуя, что сквозь голубые колготки мои ногти не достают до кожи и не могут погасить жжение, что красные туфли, видимо, мне уже маловаты и скоро начнут натирать пятку, я ждала от воспитательницы указания, куда мне следует сесть.

– Знакомитесь, ребята. Это Маша.

Пауза почему-то затягивалась. Дети молча и внимательно, почти не мигая, меня разглядывали. Наконец один мальчик встал из-за стола, подошел ко мне и, протянув свою машинку, сказал:

– Ты можешь ее возить целый день, я тебе разрешаю.

– Спасибо. – Я не узнавала сама себя!

В прежние времена я бы у него и разрешения не спрашивала – просто взяла бы и возила!

– Садись ко мне, у меня тут свободное место, – сказала какая-то девочка. И когда я чинно, стараясь ни к кому не поворачиваться спиной, села и тихо-тихо, не скребя по полу и не громыхая ножками, придвинув стульчик, взялась за ложку, то скорее не увидела – почувствовала, что соседка моя, которая меня позвала, едва заметно от меня отодвинулась.

– Спасибо, – чуть охрипнув и как-то, наверное, некстати опять сказала я. И опять мне показалось, что это – не я.

Целый день потом мне все почему-то предлагали свои игрушки, звали играть с собой, наперебой делились со мной конфетами и даже поспорили, кто будет сидеть рядом, когда мы лепили из пластилина.

Но главное!

– Какая красивая, воспитанная девочка! – похвалила меня воспитательница. – Тихая и вежливая! И кто говорил, что это не ребенок, а сорвиголова?

– Ну, оно и понятно, – многозначительно ответила нянечка, как-то по-особому указывая на меня глазами.

– Да-да, – сказала воспитательница. – Ну, все бывает. В остальном-то с ней хлопот никаких!

Что им было понятно, мне осталось непонятно. Тем более они вряд ли могли догадываться, что это мне все раньше брови портили! Это ведь была наша с Бабушкой, так сказать, внутрисемейная тайна!

Вечером запыхавшись, с двумя сумками тяжелых тетрадей, за мной примчалась Бабушка: наступило время сессии, особенно горячие дни в нашем доме.

– Одевайся скорее, мне надо завести тебя домой и бежать к вечерникам, – шипела она.

Пока я натягивала комбинезон, к нам подошла воспитательница:

– Маша у вас – просто ангел!

– Слава богу! – выдохнула Бабушка. – Будем надеяться, взрослеет потихоньку! – Бабушка сгребла свои сумки. – Спасибо вам большое. До завтра!

И, схватив меня за руку, бегом потащила к выходу из группы.

По дороге домой в ларьке, по случаю моего удачного водворения в новый детский сад, Бабушка купила мне петушка на палочке. При этом все, кто пил пиво возле палатки, тоже обратили на меня внимание и заулыбались. А продавщица даже через прилавок вывалилась, чтобы лучше разглядеть, какая я стала хорошая. Правда, глаза у нее были какие-то жалостные.

Бабушка же, опаздывая на работу, целеустремленно волокла меня по улице, просто не давая окружающим возможности полюбоваться на то, какая я теперь красивая, а мне – облизать вожделенный леденец.

Втолкнув меня в квартиру, она стремительно скомандовала:

– Маша, переодеваться, мыть руки и кушать. Сейчас с работы придет Света. Она тебя покормит!

И убежала.

Тетя с работы пришла какая-то расстроенная. Она, не глядя, поставила мне ужин и ушла в свою комнату, сказав, что у нее очень болит голова. Я честно скормила половину макарон Биму, по-братски поделила с ним сосиску, поколебавшись, но пересилив себя, помыла за собой тарелку и отправилась укладываться спать.

Задержавшись в прихожей у зеркала, я долго вглядывалась в свое лицо. На меня действительно смотрела какая-то другая Маша. Но это пока вполне меня устраивало.

Так я проходила без бровей неделю. Я умывалась, убирала постель, расчесывала волосы, ходила в платьях и заработала на пятке огромную мозоль. Люди пристально смотрели на меня везде: в автобусе, во дворе, на улице, показывали на меня друг другу, иногда перешептывались и улыбались тепло и ласково. И я всем улыбалась широко – ну просто от уха до уха. Как же это чертовски приятно – нравиться всем! Вот что значит «другое лицо»! И как хорошо, что я догадалась воспользоваться этим маленьким женским секретом! Вон теперь как много разных – знакомых и незнакомых! – людей мне непременно радуются, обязательно обращая на меня внимание. И не потому, что я «плохая». Мне, правда, немножко надоело все время говорить «спасибо-пожалуйста», очень хотелось побегать и попрыгать, но, в конце концов, все это было гораздо приятнее, чем вечно торчать наказанной в углу и выслушивать Бабушкины нотации.

Всю эту неделю Бабушке было не до меня. Мало того что шла сессия, так еще и надвигался Новый год! И она терпеливо торчала во всех мыслимых и немыслимых очередях, чтобы было чем вкусненьким порадовать близких в новогоднюю ночь.

Вся эта суета схлынула аккурат в пятницу вечером. Изнеможенная Бабушка ввалилась домой, волоча на себе меня и тяжеленные сумки, бросила их в прихожей и сказала:

– Все! Больше не могу. Мне требуется отдых, иначе в новогоднюю ночь я буду храпеть прямо за столом.

И тут позвонили в дверь.

Бабушка открыла и обрадовалась:

– Зинаида Степановна, заходите! Как давно я вас не видела! Пошли пить чай – со студентами сегодня я покончила до следующего семестра!

Зинаида Степановна помогала Бабушке разгружать продукты на кухне, а я тем временем переоделась и – изо всех сил заставляя себя, потому что все это мне уже изрядно наскучило! – тщательно, третий раз намыливала в ванной комнате руки.

– Маша! Где ты там застряла? Иди ужинать.

Появилась я в кухне как раз в тот момент, когда Бабушка на тарелочку перед Зинаидой Степановной положила свежую и ароматную плюшку.

– Бабушка, – строго и вежливо сказала я, увидев, как Зинаида Степановна подносит ее ко рту. – Мы с тобой в магазине купили пять плюшек. Я одну по дороге съела. Теперь одну ест Зинаида Степановна. Значит, плюшек осталось три?

– Как хорошо ты стала считать! – обрадовалась Бабушка, что-то накладывая мне в тарелку.

– Бабушка, – снова так же вежливо и тщательно выговаривая слова, сказала я, садясь за стол. – Одна плюшка осталась Свете, одна – тебе и одна – лишняя. Можно после ужина я и ее съем?

Удивленная Зинаида Степановна взглянула на меня и… подавилась:

– Людмила Борисовна, вы зачем ребенку брови сбрили?

Бабушка обернулась:

– Как это – брови сбрила? Что вы говорите?

– Ну, сами-то посмотрите!

Зинаида Степановна положила недоеденную плюшку и, потянувшись через стол, приподняла тщательно только что в ванной расчесанную Светиной щеткой мою челку.

Повисла грозная пауза.

– Маша? Кто это сделал? – спросила Бабушка.

«Все… конец моей хорошести…» – успела подумать я.

– Я, бабуль…

– Зачем?

Я собралась с духом и так же вежливо и раздельно ей сказала:

– Бабуля! Ты же всегда говорила, что тебя брови портят. А я на тебя очень похожа. Значит, брови мне тоже всю жизнь испортили!

Зинаида Степановна прыснула и побежала в ванну.

– Как же это я не заметила? – ужасалась Бабушка, потирая пальцем то место, где за неделю уже отросли на мне противные колючие пеньки.

– Тебе, бабуля, просто было некогда!

– Господи! А воспитатели в саду куда смотрят?

– На меня. Я им очень нравлюсь. Потому что, когда вокруг Светланльвовны все прыгают и кричат, я тихо в сторонке стою. Это они с бровями орать могут – а я не могу. У меня же теперь другое лицо. Меня теперь не́чему испортить, поэтому я такая хорошая.

Тут вернулась из ванной все еще хохочущая Зинаида Степановна.

– Людмила Борисовна, перестанье ее ругать! Это вы такая зашоренная, что на ребенка взглянуть некогда!

Но Бабушка уже, что называется, закусила удила:

– Выйди изо стола и немедленно топай в угол! И никаких плюшек! Брови ей, понимаешь, мешали хорошей стать! Разве в них дело? Совсем с ума сошла! Хорошей надо быть, а не делать вид, что ты хорошая!

Я покорно поплелась в угол. Но не это огорчало меня. Мысль о том, что еще через неделю брови совсем отрастут, а Бабушка теперь не даст мне снова «сделать лицо», окончательно портила мне настроение. Я трогала пальцем проступающие на лбу пеньки волосинок и тяжело вздыхала: опять предстояло становиться «плохой». И так мне от этого стало тоскливо, что я, в глубоких раздумьях, пока стояла в углу, ободрала обои…

Дополнительная плюшка, по заступничеству Зинаиды Степановны, мне в этот вечер все же досталась. Но окончательно дело испортилось буквально вырванным у меня под угрозой лишения лакомства обещанием, что никогда я больше не побрею брови. Я честно-пречестно, прямо глядя Бабушке и Зинаиде Степановне в глаза, дала это слово.

Но судьба моя была уже предопределена! События, как оказалось, давно вышли из-под моего контроля, и мне оставалось только реагировать на те «вызовы жизни», которые мне были предложены.

Когда на следующее утро мы с Бабушкой прибыли в детский сад, неожиданно выяснилось, что… все девочки в группе пришли без бровей!

Скандал вышел нешуточный! Воспитательница весь день нервничала, не зная, каким образом ей вечером отчитаться перед родителями, а нянечка не уставала удивляться, как же это все папы и мамы умудрились не заметить, что натворили их восприимчивые к внешним влияниям чада?

Данное происшествие заставило меня серьезно задуматься: теперь я опять почти ничем не отличалась от своих новых одногруппников! Даже от тех, кто отчаянно шалил! И тогда мне пришла в голову потрясающая мысль.

Стащив все же из бабушкиной косметички маленькие маникюрные ножницы, я терпеливо и аккуратно обстригла себе… ресницы.

После чего Бабушка была вызвана к директору детского сада. В процессе беседы в мягкой форме ей было разъяснено, что поскольку девочка оказывает негативное влияние на весь коллектив, руководство просило бы перевести ребенка в какое-нибудь другое детское учреждение. Гигантский скандал дома лишил меня радости поедания конфет и печенья на целый месяц, а Бабушка в сердцах решила больше не искать для меня «чего-то приличного», а просто отвести в первый попавшийся детский сад. Им оказался тот, который был расположен прямо под окнами нашего дома. Из него я и пошла в школу, находившуюся ровно через забор от него. Так что тропинка от подъезда до сперва одной, а затем – до соседней калитки была, казалось, протоптана для меня на долгие-долгие годы. Судьба распорядилась иначе, однако это совершенно другая история.

А тогда более всего решению проблемы «быть хорошей» во всех без исключения коллективных воспитательных учреждениях мне мешал так называемый тихий час. Особенно обидно было то, что ни один взрослый подобной глупостью в течение дня не занимался! И поэтому я всегда считала дневной сон бессовестным насилием над бесправными детьми и бессмысленной потерей драгоценного времени! Скажите на милость, зачем два часа своей жизни я должна лежать, томиться, крутиться с боку на бок? Когда это время можно было использовать с толком: разобрать машинку, нарисовать дом или на худой конец просто наблюдать в окно за птичками! Нет, томишься зачем-то в тишине под строгим взглядом воспитательницы, тупо разглядывая трещины на потолке! И скучно, и ни о чем хорошем не думается, а главное – очень домой хочется, к Бабушке.

И почему все это происходит «на людях»? В моем представлении, снимать футболку, шорты, колготки и майку, переодеваться в пижаму, оставаясь в одних трусах, и уж тем более укладываться в постель можно только дома, в своей комнате, в одиночестве. Или – ну уж, ладно, при Бабушке или Тете! Но никак не в присутствии двадцати орущих обормотов, чьи озорные и жадные двадцать пар глаз «секут» каждое твое неловкое движение, немедленно подвергая публичному обсуждению цвет твоих трусов или штопку на твоей майке! Белая простыня, подушка и одеяло казались мне, как я бы выразилась сегодня, будучи взрослой, делом очень домашним, интимным и сокровенным. Ведь покрывало с моей постели снималось только вечером (днем – ни-ни-ни! – под строжайшим Бабушкиным запретом!), когда в моей комнате зажигался зелененький ночник с плавно помахивающими хвостами, плывущими по кругу рыбками. Дверь закрывалась, и в глубокой тишине, в мягком и таинственном зеленоватом свете, уютно угревшись в одеяле и глядя через неплотно задвинутые шторы в фиолетовое бархатное небо, я еженощно, медленно и сладко отплывала в какой-то далекий, неведомый мир, где меня настигали такие приключения, что ни одному телевизору не снились!

Поэтому в свете белого дня складывая свои вещи на стульчик между кроватями, под строгие окрики воспитательницы забираясь под чужое одеяло на чужие простыни, я изо всех сил подавляла в себе нарастающее чувство брезгливости, неловкости и… страха. Стоящая в ряду других двадцати, моя койка казалась мне установленной чуть ли не посреди Красной площади. Ведь взрослые – не только наша воспитательница и няня, но и чужие, из других групп! – не церемонясь заходили в «гости» почему-то именно во время тихого часа! Пусть они тоже были работниками детского сада, говорили шепотом и старались ступать тихо. Но ведь они не были «в исподнем», как я, и даже не собирались в постель, а, напротив, куда-нибудь на улицу, за угол покурить, например! Они насмешливо и нетерпеливо наблюдали, когда же мы, дети, наконец уляжемся и освободим их от тяжкого бремени нашего воспитания хотя бы на два часа для дел более важных, чем наблюдение за нашими шалостями! И эта презрительная отчужденность детсадовских «взрослых» всегда заставляла меня ощущать их как прохожих, торопящихся по своим делам, в то время как я, «рассупоненная» и оттого униженная, почему-то должна заснуть посреди оживленной улицы, по которой они спешат. Поэтому закрывать глаза и расслабиться «при всем честно́м народе» мне всегда было боязно.

Кроме того, публичность мероприятия сильно обязывала сразу по двум причинам.

Согласитесь, что свой «утренний» вид мы стараемся не предъявлять никому, желая скрыть его даже от близких! Но в условиях детского сада и произвола воспитателей я, что называется «априори», должна была быть застигнута врасплох, если все же не замечу и отбуду в страну Морфея. Поэтому, оказавшись в постели, нужно было постараться лечь как-то так красиво и правильно, чтобы никто не увидел меня растрепанной, мятой, нелепой, с перекошенным опухшим лицом – такой, какими мы бываем сразу после пробуждения по утрам в зеркале ванной комнаты. Мне совершенно не улыбалось демонстрировать посторонним, например, одну из главных моих жизненных проблем! С раннего детства имея очень густые вьющиеся волосы, я всегда просыпалась с отчаянным «вороньим гнездом» на голове, из-за чего «добрейшие» мои сверстники всех возрастов прозвали меня шваброй. И вот эту свою «швабру» я лично не была готова предъявлять никому, кроме Бабушки, которая одна умела справляться как с моими упрямыми волосами, так и с моим непростым характером. Она брала жесткую щетку и безжалостно утягивала торчащие во все стороны вихры под тугую резинку.

Поэтому о конце тихого часа я и старалась позаботиться заранее, что крайне раздражало взрослых, считавших, что я нарочно долго не засыпаю, чтобы досадить лично им.

– Маша, прекрати возиться! Спи немедленно! – дежурно одергивала меня заглядывавшая в спальню воспитательница.

Но где же ей было понять, что выглядеть прилично я должна была не только перед чужими, но и перед Богом! Одно дело – следовало выглядеть красиво и благопристойно на тот случай, если я засну при воспитателях и детях, а другое – если «насовсем»! А в том, что такое бывает, и довольно внезапно, без какого-либо предупреждения, я уже имела возможность убедиться! И что же, отправляться в рай на прием к Богу со «шваброй» на голове?

Поэтому, когда в спальне устанавливалась та особая тишина, какая бывает, когда двадцать носов уже беззаботно сопят «в обе дырки» (а это происходило довольно быстро), я приступала к крайне ответственным действиям. Мне надо было тщательно выровнять все уголки подушки, натянуть и расправить рукава пижамы, разгладить и уложить на ногах штанины. Затем красиво подвернуть одеяло, следя, чтобы оно доходило мне строго до груди. И уже потом лечь на спину, тщательно разложив непослушные волосы по подушке, ровненько вытянуть ноги и аккуратно сложить руки на пузе. В таком виде меня оставалось только обложить цветами – совсем как того человека, который спал посреди нашего двора в длинной черной коробке с красной оборочкой, установленной на табуретке. На него я смотрела из окна своей комнаты однажды весной. Выглядело это замечательно красиво и торжественно, потому что, не в пример мне, человек был не в старенькой пижаме, а в черном, хорошо отглаженном костюме с тщательно расчесанными блестящими волосами, а вокруг стояли наши соседи, и какой-то толстый дядя все это фотографировал.

Запечатлеваться на карточку вообще для меня всегда было делом крайне важным и ответственным! И вот почему. Теми редкими вечерами, когда Бабушка, придирчиво проинспектировав телепрограмму, решала, что «смотреть нечего», она звала меня, уютно устраивалась в кресле, укрывшись клетчатым пледом, доставала старые фотографии и начинала рассказывать.

Снимки хранились в трех разных альбомах.

Первый был красный, бархатный, с металлической чеканкой посредине. В нем в затейливых прорезях были вставлены черно-белые пожелтевшие изображения моего прадедушки – крепкого молодцеватого военного, туго перетянутого блестящими ремнями, и моей прабабушки – молодой красивой женщины с суровым неулыбчивым лицом, в разнообразных шелковых платьях и причудливых шляпках. Был еще там и круглощекий ясноглазый младенец, указывая на которого Бабушка с потаенным вздохом говорила: «А вот это я». Кто такой прадедушка и что такое прабабушка, я, конечно, не знала. Да и поверить в то, что этот бутуз может быть моей любимой строгой Бабушкой, тоже было сложно. Но я на всякий случай старательно кивала, ожидая, что какая-нибудь из фотографий заставит Бабушку начать рассказывать. И тогда я услышу какую-нибудь очередную, уже мной наизусть выученную историю. Например, о том, как мой прадедушка из беспризорников попал в летное училище, и как в войну он превратился в героя-летчика, и как летал над какой-то таинственно-сказочной Маньчжурией… От всего этого человек на фотокарточке казался мне еще более нереальным существом – что-то сродни командующему ковром-самолетом Ивану-богатырю с его Василисой, которая, будучи моей прабабушкой, собственными руками шила все эти красивые платья и мастерила свои неповторимые шляпки.

Во втором альбоме – синем – было много длинноногих подростков в коротеньких юбочках и штанах клеш. Бабушка говорила, что это Моя Мама и Тетя в детстве, и я ей верила, хотя в моем сознании вызывающе красивые Мама и Света совершенно не связывались с теми голенастыми и неловкими «журавлятами», которых я созерцала на снимках.

Коричневый альбом был не заполнен и наполовину. Когда его открывали, тут уже в свои права вступала я. Мне доставляло огромное удовольствие, совсем как это делала только что Бабушка, тыкать пальцами в свои изображения и говорить: «Это – я в доме ребенка», «А это мы с тобой, Бабушка, в парке культуры и отдыха», «А это, бабуля, мы с тобой в Гурзуфе». И в этот момент я, ей-богу, представляла, что когда-нибудь так же, как сейчас Бабушка, буду сидеть в кресле, укутавшись пледом, а вокруг меня будут толпиться мои многочисленные внуки. И что так же буду им показывать такие же карточки с торжественно-нарядно-напряженными людьми на них и рассказывать такие же интересные нереальные истории про тех, кого они никогда не знали и в существование которых не сильно верили.

Естественно поэтому, в те немногие разы, когда мы с Бабушкой ходили в фотоателье, я терпеливо переносила то, что она перед этим меня тщательно отмывала, туго затягивала мои непослушные вихры красивой ленточкой, надевала самое лучшее платье и новые туфельки. В детском саду фотограф тоже появлялся только на утренниках – например, на Новый год, где нас всех вместе с родителями собирали в большом зале детского сада и каждый из нас «блистал» своими самыми нарядными вещами, а уж никак не трусами и майками «на каждый день». Вот и тот мужчина тоже спал на улице, видимо, в своем самом лучшем костюме, соответствующем торжественности обстановки с множеством цветов и венков, раз его фотографировали. Конечно, было несколько странно, что он уснул в таком неудобном месте, в такой нелепой кровати на глазах у всех соседей, толпящихся вокруг него в пальто. Но спросить про это у Бабушки я тогда не успела. Подойдя к окну и увидев, за чем я наблюдаю, она, почему-то тяжело вздохнув, сказала, что Олег Иванович был очень хорошим человеком и потому, внезапно заснув и не проснувшись, обязательно попадет в рай. Посетовав на то, что Бог не каждому дарит такое счастье, она строго велела мне слезть с подоконника, потому что от стекла сильно дует, а я только что выздоровела после простуды.

Нужно вам заметить, что меня всегда много ругали. Но я тем не менее была просто убеждена в том, что я – человек очень хороший. И конечно, ожидала, что такой же подарок Бог обязательно припас и для меня. Но поскольку я не знала, когда я его получу, то непременно хотела не быть застигнутой врасплох с цветами, венками, соседями и фотографом и хотя бы прилично выглядеть, ибо вряд ли в раю меня ждали в мятой пижаме, с всклокоченными волосами!

В тот день счастливые мои одногруппники все еще беззаботно сопели, когда мне отчего-то стало понятно, что подарка от Бога именно сегодня не будет. А долго лежать ровненько, с вытянутыми ногами и сложенными на пузе руками я не могла: тело затекало, руки немели, нос чесался.

Было невыразимо тоскливо и скучно. Потом стало еще скучнее. А потом – совсем тяжело. И чтобы хоть как-то спасти отчаянно портящееся настроение, я села на кровати и… запела.

– Сиреневый тума-а‐а‐н над нами проплыва-а‐а‐а‐ет, – вытягивала я заунывно.

Тут же, конечно, прибежала воспитательница:

– Ну-ка, тихо! Чего орешь? Не видишь – спят все. Ложись, глаза закрой.

– Я не ору. Я пою. А лежа мне неудобно, – пояснила я.

И снова запела.

– Ну, тогда в углу тебе точно будет удобнее! – зашипела воспитательница.

Угол оказался не в группе, а в столовой. Я уткнулась лбом в прохладные сходящиеся стены и продолжила петь с того же места, где меня прервали, успев заметить, впрочем, что воспитательницы – одна наша, а одна – из соседней группы (та самая, что всегда с растрепанной прической и очень злая) – как раз обедали.

– Че, опять Машка? – спросила, жуя, чужая воспитательница.

– А то кто же? – хлебая суп, сказала наша. – Вечно у нее все не как у людей! Все спят – она орет! И как бабушка с нею выдерживает?

– Может, она все же больная? – предположила чужая. – Ну, это… на голову.

Воспитательницы дружно заржали, да так, что чужая подавилась котлетой, а наша стала хлопать ее по спине.

– Да детство это! Маленькая она еще, – не выдержала нянечка, вытиравшая мокрой тряпкой облезлый стол.

– У всех детство… Только все спят, а она – орет.

– Небось и вы такие были. Только себя не помните… – с упреком сказала нянечка, ставя на стол компот.

– Все дети как дети, а эта вечно… То она вмажется во что-то, то упадет откуда-то, то подерется с кем-нибудь, то потеряет чего-нибудь… Наказывай, не наказывай – как об стенку горохом. Видать, и помрет такой. – Прокашлявшись, чужая воспитательница снова взялась за вилку. – Тьфу, остыло все. И так бурда-бурдой, да еще холодное…

И тут у меня кончилась песня. К тому же в углу было прохладно: из открытой форточки столовой тянуло осенью, я стала подмерзать и затосковала по теплому одеялу.

– Чего замолчала-то? – ехидно спросила Анна Михайловна.

– Песня кончилась. Анмихална, можно я спать пойду?

– А ты другую давай! – Чужая воспитательница отставила тарелку и взялась за компот.

Но мне петь уже совсем не хотелось.

– Я другую не знаю. У меня все песни кончились.

– «Катюшу» знаешь? – не сдавалась чужая.

– Знаю.

– Давай!

«Катюшу» мне петь совсем не хотелось. Но спорить с чужой воспитательницей было страшно. И я старательно затянула «про яблони и груши». Сочувственно глядя на меня, нянечка собирала тарелки из-под супа.

– Голосит-то как! И все мимо нот. Медведь на ухо наступил, – опять засмеялась чужая воспитательница, полезла в свою сумку и, достав зеркальце, стала прихорашивать челку. – Ты курить-то пойдешь?

– Ну, куда я? – вылавливая из тарелки макаронину, досадливо отозвалась наша, указывая на меня. – Хотя… Светлану Петровну попросим. – Она кивнула в сторону нянечки. – Пусть она, сердобольная, с этой малахольной посидит. Погоди, сейчас доем.

Но тут у меня и «Катюша» кончилась. А ноги совсем замерзли.

– Анмихална, я больше не буду!

– Чего ты не будешь?

– Не спать, – тоскливо отозвалась я. – Можно я пойду?

– Подожди. Я еще компот не выпила.

Я снова уткнулась в угол.

– Чего ж ты опять замолчала? Стихи знаешь? – спросила чужая воспитательница. – Ты с ними Барто учила?

– А то! – в рифму ответила наша, и они снова засмеялись.

– Ну, вот сейчас и посмотрим, как ты их хорошо учишь! – Чужая достала пачку сигарет и зажигалку. – Доедай уже скорее, им вставать скоро. Не успеем.

– Сейчас! – буркнула наша, давясь компотом. – Ну-ка, читай «Лошадку».

– Я люблю свою лошадку, – покорно заголосила я. – Причешу ей шерстку гладко… Гребешком приглажу хвостик… И верхом поеду в гости.

Мне было уже совсем холодно, и я начала постукивать зубами. Но стихи читала громко, с выражением.

– Отправь ты ее уже спать, а то еще простудится, – ворчливо прервала меня чужая воспитательница, потянувшись к форточке. – Смотри, посинела вся. С ней больной возиться потом. Еще всех перезаразит. И пошли скорее, а то их скоро поднимать пора.

Наша воспитательница отставила стакан с недопитым компотом и встала, одергивая на себе свитерок.

– Да, ничего? Я вчера на рынке стояла, все думала, покупать или нет… А сегодня надела – вроде нормально.

– Нормально-нормально. Пошли.

Анна Михайловна повернулась ко мне:

– Орать больше не будешь?

– Нет.

– Что будешь делать?

– Спать буду.

– Иди!

Пошла я в спальню, забралась под одеяло, но согреться не могу. И все думаю – неужели я вправду больная? Вот ведь, наверное, уже и температура, раз мне под одеялом холодно. Анмихална сказала, что я могу других заразить. Так меня же тогда надо это… изо… изо… риловать… как тех пожелтевших девочек из соседней группы. Ведь когда все узнали, что они болеют, то садик закрыли, и я целый месяц сидела дома с Бабушкой или с Тетей. Какой это был праздник! Особенно когда кто-нибудь из них брал меня с собой на работу и мы ехали в метро на лестнице-чудеснице, которая таинственным образом двигалась сама! И мне все казалось, что если зажмурить глаза и прошептать какие-нибудь волшебные слова, то меня и Бабушку, которая крепко держит меня за воротник шубы, такая лесенка однажды отвезет прямо на небо. И я смогу наконец потрогать руками те сияющие драгоценные камушки, которые отблескивают в свете Луны в моем окне каждую ночь. Мне это часто снилось: как я собираю звездочки в бархатный мешочек и они перекатываются там с тончайшим хрустальным звоном. Эх, жаль, я не знала этих загадочных заклинаний, ни в каких сказках, которые читала мне Бабушка, они не попадались. И не у кого мне было их спросить!

…После тихого часа я встала последней.

– Вот, сперва не уложишь, потом не поднимешь, – бурчала Анна Михайловна. – Одевайся, тетеря сонная.

– Анмихална… Анмихална… а если я больная, то меня же надо… изо… изо… ну, я же могу кого-нибудь заразить!

Воспитательница застыла на месте.

– Глупости не болтай! Больная она… Иди полдничать.

Я удивилась, но полдничать на всякий случай села подальше от всех, за пустой столик. И чашку свою после кефира отдала прямо нянечке в руки. И играть ни с кем не стала, а забралась на окно и долго смотрела, как кружатся осенние листья в свете уличных фонарей.

Конечно же, вечером Бабушке сообщили, что я пела во время тихого часа. Но, наверное, не сказали, что это из-за того, что я больна. Потому что уж очень она меня ругала.

– Бабуль, ты зря на меня сердишься, – сказала я. – Это все потому, что я больная.

– Опять хитришь? – заподозрила Бабушка.

Ее прохладная рука легла мне на лоб, секунду на нем задержалась, и вслед за этим прозвучало:

– Совершенно здорова! Завтра в сад пойдешь.

– Да нет! – доказывала я. – Это не я. Это Анмихална сказала.

– Чего она тебе сказала?

– Не мне, а воспитательнице старшей группы. Что я больная, потому что во время тихого часа пою.

Бабушка сердито поджала губы.

– Бабуль, ты просто не замечаешь! Ты же много работаешь, со мной времени на разговоры нет. А воспитательница меня целыми днями воспитывает, ей виднее.

– Поговорю я с твоей воспитательницей, – сердито буркнула Бабушка.

Но разговаривать назавтра было не с кем: вместо Анны Михайловны в группе утром нас встретила Вера Филипповна.

– А Анна Михайловна что же? – спросила недовольно Бабушка. – Вроде же сегодня еще ее смена?

– Заболела, – улыбнулась Вера Филипповна. – Вот пришлось не в свой день за нее выйти. Иди, Машенька, переодевайся.

И пока я копалась в своем шкафчике, ужасная догадка посетила меня: «Вот! Анмихалну я уже заразила!»

Играть с детьми я не пошла. На прогулке сидела на веранде одна.

– Машенька, ты чего такая скучная? – спрашивала меня Вера Филипповна. – Не шалишь, не бегаешь, как обычно.

– Я больная, – авторитетно заявила я. – Вот и изо… изо… изо… рилуюсь…

– Странно, – улыбаясь, сказала Вера Филипповна, – а бабушка твоя мне ничего не сказала.

– А вот Анмихална еще вчера заметила. – Я уже прямо начала сердиться. – Только поздно: теперь она сама заболела. От меня заразилась!

– Нет, детка, – улыбнулась Вера Филипповна. – Анна Михайловна… сама, без тебя, заболела. А если ты ее чем и заразила, то… чистейшим детством!

И, засмеявшись, она повернулась к другой воспитательнице, с которой болтала на площадке, пока мы все гуляли:

– Такая фантазерка! Такая фантазерка! И игры у нее всегда… странные… Но – хорошая девочка… маленькая еще просто…

«Вот и пусть запомнят меня такой хорошей, – мстительно думала я. – Когда Анмихална умрет, а вслед за ней от этой болезни стану умирать и я, как героиня во вчерашней серии Бабушкиного сериала, то они пожалеют, что смеялись!»

И мне живо представилось, как я, словно та красивая тетя, которая много-много серий подряд не знала о том, что болеет страшной болезнью, а потом во вчерашней внезапно узнала, лежу, вся бледная, на высокой горке подушек, а вокруг моей кровати стоят Бабушка, Мама, Света, Володя и даже Бим – и все плачут. И я им долго-долго рассказываю про то, что всех прощаю. Что ни на кого не таю зла даже за манную кашу, и даже за то, что мне иногда не разрешали смотреть мультики, и даже за то, что так редко давали мне мой любимый ру… рлу… лурончик бумаги, на котором я так любила рисовать белочек. Со вздохом я объясняю им, что прожила очень нечестивую жизнь, поскольку часто только мочила зубную щетку вместо того, чтобы почистить ею зубы; и что ту машинку, которую я принесла домой, я вовсе не выиграла в спортивном соревновании в саду, как сказала Бабушке, а нашла в песочнице; и что красную бархатную коробочку от свадебных колец Светы и Володи они могут взять в правом от телевизора зеленом кресле, приподняв подушку сиденья… Потом я очень сожалею о том, что так и не успела проверить, правда ли, что если лягушку засунуть в морозилку, а спустя какое-то время достать, то она все равно, оттаяв, оживет, и очень прошу Бабушку не пугаться, а сделать это для меня, когда меня не будет, ибо там, на небесах, мне будет очень неспокойно на душе. Тихим голосом я благодарю всех своих близких за то, что они сделали для меня, и клянусь в том, что память о них будет вечно со мной, и прошу, чтобы они позаботились о моих Мишке и Слонике… А они не слушают меня и все рвут на себе волосы, сокрушаясь, как же это они проглядели, что я заболела, и не спохватились раньше? Они каются, что так и не купили мне ни красный клавесин, ни барабан, что ругали меня, когда пушистые хвосты моих белочек не помещались на листе, оторванном от лурончика, и «выезжали» на стол, пачкая полировку красками… А Мама, захлебываясь рыданиями, просит у меня прощения за то, что сломала и выкинула ею же подаренную мне на Новый год дудочку, утверждая, что сейчас бы она терпела эти звуки хоть целую вечность, если бы это могло меня спасти.

Всю субботу я готовилась к Смерти. Бабушка читала мне в сказках, что, когда кто-то собирался умирать, он прибирал у себя дома и переодевался во все чистое и новое. Поэтому после завтрака я рассадила свои игрушки, помыла свою чашку, подмела пол в шкафу, а потом добровольно взялась вытирать пыль. Специально предназначенной для этого тряпки на месте не было, и пришлось сметать пыль веником, в чем была даже своя прелесть: я дотягивалась туда, куда раньше не могла. Но и это меня не порадовало, тем более что Бабушка за это на меня покричала немножко, однако я не обиделась: она ведь не знала, что я серьезно больна и что скоро ей сердиться будет совсем не на кого.

Только одно существо на свете меня понимало: Бим. Он словно чувствовал что-то неладное: поевши, почему-то не пошел к себе на подстилку, как всегда, а везде ходил за мной по квартире, заглядывая мне в глаза и слабо повиливая хвостом. Но я все старалась отойти от него подальше: вдруг он от меня тоже заразится?

Когда все дела были переделаны, я открыла шкаф. Надо было переодеться. Но специальной рубахи, как в сказках, у меня не было. Пришлось найти и натянуть на себя длинное белое платье с красными горохами, которое на меня напяливали только один раз – на Тётину свадьбу, поскольку оно было мне велико – Тетя подарила его «на вырост» к следующему лету. Бим, заинтересованно склонив голову набок, внимательно за мной наблюдал.

Затем я пошла в Бабушкину комнату и забрала с ее кровати обе подушки. Нагромоздив их на свою, улеглась, красиво прикрыв себя до половины покрывалом, приготовившись к полному сбору родственников.

Но тут вспомнилось, что ждать-то особо и некого: Света с Володей уехали копать картошку на дачу, а Мама приезжала месяца два назад, и значит, что ее теперь долго не будет. Это порядком портило всю церемонию. Я даже подумала, не стоит ли ее отложить, но потом вспомнила, как стоящий у постели умирающей герой в белом костюме с красивой булавкой в виде золотой ящерки на галстуке, рыдая, сказал, что Смерть не различает возраста и времени не выбирает, а приходит тогда, когда ей заблагорассудится.

И тут у меня внезапно из носа потекла кровь.

«Вот оно! – торжествующе подумала я. – Начинается!»

Бим понюхал воздух, попробовал было меня лизнуть, но я его оттолкнула – он измял и скомкал всю картинку! Тогда «недотерьер» помчался к Бабушке на кухню.

– Бима, не лезь ко мне! – кричала на него Бабушка. – Я тебя сейчас кормить не буду!

«Хорошо бы хоть не сильно мучиться, – между тем думала я. – Не хочу некрасиво кричать, стонать и кататься по постели целые полсерии. Бабушка так переживала, глядя на это… Лучше бы поскорей все кончилось».

Я лежала и лежала. Помучиться мне все же пришлось, поскольку лежать в красивой позе без движения было так же тяжело, как и во время тихого часа. Кроме того, от текущей из носа крови было щекотно. Но я боялась почесать нос рукой. Во‐первых, платье испачкаю, а во‐вторых, кто знает, можно ли перед Смертью вытекающую из человека кровь вытирать? Поэтому я только периодически шмыгала носом – и капли аккуратно стекали с моей физиономии на подушки.

А Смерть все не приходила и не приходила. Я, правда, не знала, как она приходит и что я при этом должна чувствовать. Но спать мне точно не хотелось.

– Маша! Где ты там притихла? Мой руки, иди обедать! – звала Бабушка. – Бима, уйди, не крутись под ногами!

По правде сказать, из кухни очень вкусно пахло супом. Но я не знала, можно ли обедать во время Смерти, и поэтому осталась лежать.

Потерявшая терпение Бабушка вошла в мою комнату. Впереди нее мчался Бим, который с размаху влетел ко мне на кровать и, опять все скомкав, все же лизнул меня в нос.

– Бим, кыш с кровати немедленно! – крикнула на него Бабушка. – А чего это ты разлеглась среди бела дня? Зачем ты напялила на себя это платье, оно же тебе большое? Почему ты плачешь?

И тут она увидела пятно на подушке:

– Ой! Что же ты не сказала, кровь же надо остановить!

И побежала к холодильнику за льдом. Бим помчался за ней. Он любил, когда открывали холодильник – с нижних полок всегда можно было чем-нибудь поживиться.

А я все лежала и переживала: наверное, это нехорошо, что платье на мне с горохами. Надо было найти что-то другое. Хотя ничего похожего на длинную белую рубаху у меня, конечно же, не было.

В сопровождении довольного Бима, на ходу грызущего сосульку из холодильника, Бабуля примчалась обратно, уселась возле меня и приложила лед в тряпочке к моему носу.

– Зря ты это, бабуль! – сказала я. – Я ведь умираю. Жаль, что нельзя позвать Свету и Володю… и Мама быстро приехать не может.

– Что за глупости! Всего лишь кровь из носа пошла, а она уже умирать собралась, – забурчала озабоченная Бабушка.

– Ты, бабуль, лучше возле меня не сиди. А то и ты заразишься. Вон Анмихална уже заболела.

– Глупости какие! Знаем мы ее болезни!

– Нет, бабуль, – горестно вздохнула я. – Анмихална сказала, что я такая и умру.

– С Анной Михайловной у меня свой разговор будет, – почему-то грозно сказала Бабушка. – А ты минут пять полежишь, стащишь с себя это дурацкое платье, помоешь руки и сядешь есть.

– Нет, бабуль! С игрушками я уже попрощалась. С Бимом попрощалась. Теперь давай прощаться с тобой…

Тут опять сами собой слезы закапали.

Бабушка сердито вздохнула, потрогала лоб, заставила язык и горло показать.

– Температуры нет, горло в порядке. Наверное, это что-то нервное, – заключила она. – Просто у тебя сосуды слабые, вот кровь и пошла.

– Это моя болезнь сказывается.

– Господи, да чем же ты больна? Что же они мне-то не сказали?

– Детством! – выдохнула я.

Бабушка на секунду замерла и… начала хохотать. Бим закрутился на месте и звонко залаял.

– Вы все надо мной смеетесь! – обиделась я. – А ты, между прочим, сама говорила, что Нина Ивановна с первого этажа в детство впала.

– Конечно! Кто же в ее возрасте в булочную за батоном на роликах в розовом спортивном костюме ездит?! – заливалась Бабушка.

– Вот! Это, видимо, эпи… эди… этитемия такая… Она от кого-то заразилась, а я – от нее, пока мы с ней в лифте ехали.

– Эпи… эпи… эпидемия! – Бабуля уже рыдала от смеха. – Вот Анна Михайловна твоя… шутница! Да, Бим? Давай, поднимай нашу умирающую, тащи ее в ванную руки мыть, и пошли кушать!

Довольный разрешением Бим взобрался на кровать и, снова лизнув меня в нос, потянул за платье.

– А как же умирать?

Мне было немножко досадно, что такая красивая сцена откладывается на какой-то неопределенный срок. Но потом я подумала, что, может быть, оно и к лучшему? И Света с Володей из поездки вернутся, и Мама в отпуск, может быть, приедет.

– Тебе еще не скоро, – все еще смеясь, сказала Бабушка. – К тому же этой болезнью с рождения все болеют. Правда, не все выздоравливают. На иного смотришь – уж борода серебрится, а все «мальчиком в коротких штанишках» по жизни скачет.

Бабушка, вытерев выступившие от смеха слезы, встала, почему-то сердито одернула на себе халат и направилась на кухню.

– Так что кончай дурить! Переодевайся, мой руки и имей в виду, суп я уже наливаю!

Но я кинулась сначала обнимать своих Мишку и Слоника. Ведь не трогала их несколько дней, боялась заразить. Боялась, что их тоже потом придется изо… изо… изолировать.

Вдруг слышу, Бабушка кастрюли на кухне переставляет и… поет. Может быть, она не все про эту болезнь знает? И все-таки заразилась?