Глава 4. Вторая ступень

Оскорбление является обычной наградой за хорошую работу.

Булгаков М. А. Мастер и Маргарита

Возвращение блудного сына

Не буду утомлять читателя деталями, но прошло около года, пока я понял, что дело не в занятости В. М. Дильмана, а в изменении его отношения ко мне. Мне явно не давали работать, тормозили хорошо и споро шедший к финишу «поезд» моей диссертации. Всё стало на свои места: и лишение лаборантки, и задержки с визированием статей (со статьями других сотрудников такого не было), и проблемы с заявками на животных и реактивы. И мелкие придирки на семинарах, часто несправедливые, но тем болезненнее ударявшие по самолюбию. Замечу лишь, что Марина Остроумова и Юрий Бобров принесли Дильману аннотации своих докторских спустя год или два после того знаменательного дня, когда нам было сказано их написать. Они лучше меня знали своего учителя и не спешили с этим…

Ситуация прояснилась: в планы Владимира Михайловича не входило, чтобы его сотрудники слишком быстро развивались. Особенно это проявлялось в отношении мужской половины его окружения. Я назвал этот феномен как «несовместимость по Y-хромосоме»: как только ученик начинал вырастать и проявлять самостоятельность, начинался процесс ингибирования. С сотрудницами женского пола Дильман вел себя иначе, что имело другое название – «петух в своем курятнике». Он заботился о них, помогал им писать диссертации, но не позволял никакой самостоятельности. Видимо, женскую половину лаборатории такой «модус» вполне устраивал, поскольку попытки проявлять самостоятельность позволяли себе очень немногие. И тогда процесс развивался по «мужскому» сценарию: как только проявлялась строптивость – начинался процесс подавления, а при определенной степени стойкости – отторжения. Так, например, ушла Лидия Николаевна Буловская – сильный исследователь с «мужским» характером, склонная к самостоятельности и независимая в суждениях. Все это объясняло, почему мужчины долго не держались в лаборатории, а после трёх-пяти лет работы уходили в другие учреждения. Было только два исключения – Лев Берштейн и Юрий Бобров. В первом случае Дильман просто использовал ситуацию, что Льва никуда бы не взяли из-за пресловутого «пятого пункта». Пользуясь этим, Дильман несколько лет (!) не выпускал его полностью готовую и блестящую докторскую диссертацию, что, конечно, устраивало Дильмана, поскольку Лев был самым организованным и чётко работающим сотрудником и ещё много мог бы сделать.

Юрий Фёдорович Бобров, необыкновенно и многосторонне одаренный и талантливый ученый и врач, с удивительным чутьём на истину в науке и абсолютной благожелательностью и добротой к людям, никуда никогда не спешил. Его философскому и в то же время поэтическому отношению к познанию природы чужды были спешка, чувство лидерства и конкуренции. Благодаря его усилиям и таланту в лаборатории эндокринологии был оборудован лучший по тем временам в Ленинграде, а может быть и в стране, блок для радиоиммунологических исследований гормонов. К нему приезжали со всей страны – поучиться и просто посоветоваться или обсудить результаты своих наблюдений. Он усовершенствовал методику радиоиммунологического исследования, повысив в несколько раз ее чувствительность, что позволяло одним набором (а наборы были исключительно западного производства и очень дороги) делать значительно больше исследований с большой надежностью. Юрий с большим уважением относился к идеям Владимира Михайловича, но всегда старался быть максимально осторожным при анализе полученных результатов, что часто противоречило исповедуемому Дильманом принципу «логика превыше фактов». Естественно, что В. М. Дильман, при его, как мы сейчас сказали бы, автократичности, не потерпел бы такого «диссидентства» в своей лаборатории, но замены Боброву не было, и, самое главное, он не спешил с защитой и не проявлял амбиций на полную самостоятельность. Его интересовал сам процесс познания, а все остальное было ему не интересно. Он прекрасно играл в шахматы (имел категорию кандидата в мастера), хорошо знал английский и французский языки, французскую поэзию и вообще литературу. Был очень музыкальным, собрал редкую коллекцию пластинок классической музыки, в основном оперы, которую прекрасно знал. С ним всегда можно было обсудить полученные результаты, поговорить «за жизнь», посидеть за рюмочкой вина или разведенного спирта. К несчастью, Юрий имел склонность к полноте, страдал гипертонической болезнью и ничего не предпринимал, чтобы избежать последствий этого. Его безвременная смерть в 56-летнем возрасте потрясла нас всех. Потеря для лаборатории и науки в целом была невосполнимая.

Будучи воспитанным в другой лаборатории, на других принципах, я поначалу не замечал стиля, который царил в лаборатории Дильмана. Критика концепций, выдвигаемых им, допускалась и даже поощрялась, но только в тех пределах, которые содействовали их укреплению и развитию. Всё, что придумывалось кем-либо из сотрудников, сначала поддерживалось, автора ставили в пример на семинарах и за полуденными чаепитиями, когда за одним столом в конце коридора собиралась вся лаборатория во главе с шефом. Затем новая идея, если она соответствовала «генеральной линии», включалась в систему природы по Дильману и постепенно становилась его идеей, причем первоначальный ее «генератор» никогда не упоминался. Я тогда, сильно раздосадованный той ситуацией, в которую попал, стараясь как можно лучше и самостоятельнее работать, написал две резкие эпиграммы на Владимира Михайловича и показал некоторым друзьям и коллегам. Хочу думать, что они не дошли до него. Но, так или иначе, напряжение между нами продолжало возрастать и достигло предела, когда я уже совершенно потерял возможность работать в лаборатории.

Короче, ситуация с защитой зашла в тупик, работать мне не давали: статьи не проверялись, лаборантку отобрали, а другим запрещалось в какой-либо форме помогать мне, заявки на животных и реактивы не подписывались, спирт не выдавался. Нужно было уходить из лаборатории и бросать проблему, которая мне очень нравилась, в которую я вложил душу. Полученные результаты были достаточно интересны и двигали вперед дильмановскую концепцию об элевационном механизме старения. Как всё это бросить, когда до защиты рукой подать?

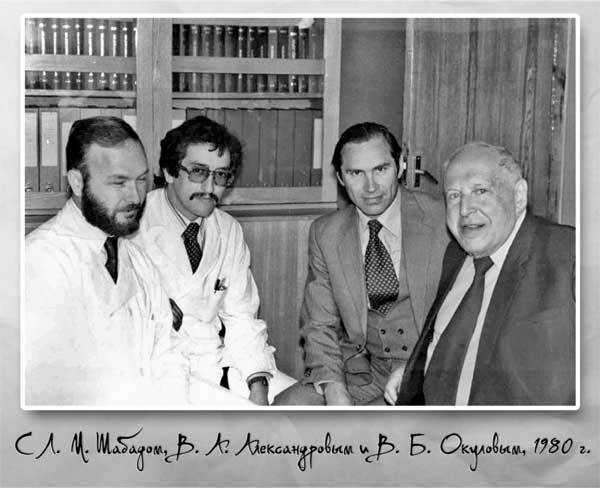

Естественно, что всю эту ситуацию я активно обсуждал с Лихачёвым и Окуловым. Умудрённые жизнью, друзья единодушно посоветовали поговорить с Николаем Павловичем и попроситься назад в лабораторию. Наконец, я решился на это и попросил аудиенции. Он меня внимательно выслушал и сказал, что посоветуется с коллективом, и предложил сделать доклад на лабораторной конференции по результатам своей работы у Дильмана. Я довольно быстро подготовил доклад. В нашем уютном лабораторном конференц-зале собрались все научные сотрудники лаборатории, в том числе уже перешедшие в другие подразделения: К. М. Пожарисский, ставший заведующим патологоанатомической лабораторией, В. Б. Окулов, ставший старшим научным сотрудником в лаборатории онкоиммунологии, В. А. Александров – заведующим лабораторией предклинических испытаний и химиопрофилактики рака, недавно пришедшая в лабораторию после окончания биофака ЛГУ Ирина Попович, выполнявшая кандидатскую диссертацию под руководством Александрова, В. Ф. Климашевский. Мой доклад длился более часа. Все, конечно же, были в курсе моей работы, поскольку практически с каждым было выполнено по нескольку исследований и опубликовано немало совместных работ. «Ну что, примем в лабораторию блудного сына?» – обратился к аудитории Николай Павлович. Решение было принято. «Надеюсь, ты понимаешь, что есть только ставка младшего научного сотрудника, тебе придется оставить все материалы в лаборатории эндокринологии и сделать новую диссертацию, и что Дильман так просто тебя не отпустит», – сказал мне Н. П. Я всё это понимал, но рубикон был перейден, решение я для себя принял. «А что ты собираешься делать?» – спросил он. Ответ у меня был готов.

В проблеме «старение и рак» Дильман практически не уделял внимания двум важнейшим аспектам. Во-первых, в механизме возрастного увеличения частоты новообразований не обсуждался вопрос о возможных изменениях чувствительности тканей-мишеней к канцерогенам различной природы (химических, физических и инфекционных), классов (прямого и непрямого действия, то есть не нуждающихся и нуждающихся в метаболизме для реализации своего канцерогенного действия), структуры (химической) и, естественно, механизмам их действия. Во-вторых, Дильман не учитывал многостадийность процесса канцерогенеза в ее классическом значении как ряд последовательных событий со своими закономерностями. Он, конечно, пользовался терминами «инициация», «промоция» и «прогрессия», но воспринимал их, скорее, как физиолог, а не как специалисты по канцерогенезу, которые оперировали ими как математическими понятиями. Я сказал Николаю Павловичу, что у меня уже «запущены» опыты с введением различных канцерогенов мышам и крысам разного возраста и «просеяна» вся мировая литература по этому вопросу. Я знаю, что и как нужно делать, чтобы отстоять свое лицо и чтобы Дильман не мог сказать, что это я «заимствовал» из его лаборатории (слово «заимствовал» – «выстрелит» через несколько лет, а именно в 1984 году). Николай Павлович подумал и согласился с тем, что я предложил совершенно самостоятельное и оригинальное направление. Путь был открыт. Отмечу, что позднее мне удалось, как мне представляется, преодолеть существовавший многие годы барьер и объединить оба подхода, что способствовало формированию интегрального взгляда на проблему.

Я написал заявление на имя директора Института с просьбой перевести меня из лаборатории эндокринологии в лабораторию экспериментальных опухолей и пошел к Дильману. Он настолько не предполагал, что я решусь бросить практически законченную диссертацию, что как-то растерялся и неожиданно согласился передать вместе со мной ставку младшего научного сотрудника. Так, в самом конце 1979 года я снова стал сотрудником лаборатории экспериментальных опухолей, с которой, в общем-то, никогда и не порывал. В статьях, написанных по результатам хронических экспериментов по продлению жизни и антиканцерогенному действию геропротекторов, я неизменно указывал, что работа выполнена в двух лабораториях. Закончился важный этап в моей жизни и начался новый.

Работа шла интенсивно, материал быстро накапливался. Нужно было как-то систематизировать и осмыслить довольно противоречивые результаты, получаемые с разными канцерогенными агентами, выбор которых в лаборатории экспериментальных опухолей был практически безграничен. Я много времени проводил в Публичке и БАН. Картина начинала складываться. В Советском Союзе проблемой «старение и рак» с позиций классического канцерогенеза практически никто не занимался. В. М. Дильман все построения выводил из своей элевационной теории старения и формирования возрастной патологии, что не охватывало вопроса о чувствительности к канцерогенам в разном возрасте. Единичные работы на эту тему делались и за рубежом. В Москве, в Институте канцерогенеза Онкологического научного центра профессор Владимир Станиславович Турусов занимался канцерогенезом, индуцируемым 1,2-диметилгидразином у мышей различных линий. Одна из его сотрудниц выполнила работу, в которой это вещество вводили мышам разного возраста. Опухоли развивались быстрее у молодых двухмесячных мышей по сравнению с теми, которым канцероген вводили в годовалом возрасте. Эти саркомы перевивали молодым и старым реципиентам, и они росли быстрее у старых. Я рассказал Николаю Павловичу об этих работах. Он посоветовал мне съездить к Турусову посоветоваться и обсудить результаты моих опытов.

Незадолго до этого Владимир Станиславович вернулся из Лиона, проработав в МАИР несколько лет. Он был известным специалистом в области химического канцерогенеза и опухолевой патологии у животных. Поездка была весьма продуктивной. Мы вдвоем написали и опубликовали в издаваемом в Киеве новом журнале «Экспериментальная онкология» большой обзор «Возраст как модифицирующий фактор химического канцерогенеза». Расширенный его вариант на английском языке опубликован в журнале «Mechanisms of Ageing and Development». Я редко в те годы бывал в Онкоцентре, и, кажется, это было первое мое посещение лаборатории канцерогенных веществ, которой заведовал В. С. Турусов. Когда он представлял меня собравшимся в его большом кабинете на шестом этаже нового здания Института канцерогенеза, произошел забавный эпизод. Люба Базлова, всплеснув руками, громко воскликнула: «А я думала, что Анисимов уже старенький!» Все засмеялись. А Владимир Станиславович пошутил, что вообще-то он старенький, но поскольку занимается проблемой старения, то, наверное, знает секрет, как сохранить молодость. В то время мне было еще только 34 года… Через десять лет, в 1989 году, буквально такими же словами меня представлял коллегам по Национальному институту рака США Джерри Вард, когда я впервые посетил Форт Дитрик в штате Мэриленд. «Это доктор Анисимов из Института Петрова, СССР, – говорил Джерри, – ему 95 лет, но он занимается старением и знает секрет молодости!»

Соловки. Первое знакомство

Первый раз мне довелось побывать на Соловках в 1980 году. Евгения Владимировна Цырлина хорошо пролечила какую-то сотрудницу Городского экскурсионного бюро, и благодарная пациентка предложила ей устроить экскурсию, куда она пожелает. Женя попросила организовать коллективную поездку на Соловки. Про Соловецкие острова мне было известно, что они находятся в Белом море, на них располагался богатейший старинный, основанный в XV веке, Соловецкий монастырь. Соловки были столицей ГУЛАГа – Главного управления лагерей. Экскурсии туда были редки и малодоступны. Для поездки нужно было оформлять специальный пропуск через Большой дом (так называют в Петербурге мрачное здание Управления КГБ и МВД на Литейном проспекте, дом 4), поскольку на Соловках находилась военная база и они были объявлены «пограничной зоной».

Мой приятель Лёня Осиновский с женой посетили Соловки «дикими» туристами в 1976 году, и он много рассказывал о «жемчужине Русского Севера» – Соловецком монастыре. Поэтому я, недолго раздумывая, сразу записался на поездку. Всего было выделено тридцать путёвок. Подобралась неплохая группа – эндокринологи Женя Цырлина, Маша Остроумова, Ира Ковалева, Таня Евтушенко. Валерий Окулов поехал с мамой. Записались подруга Цырлиной блестящий хирург Елена Аркадьевна Валдина и ее муж – не менее блестящий химиотерапевт Марк Давыдович Пайкин, Кира Сергеевна Миротворцева, кто-то еще. Самолетом долетели до Архангельска, там нас посадили в автобусы, повезли на экскурсию по городу, затем в музей деревянного зодчества Малые Корелы, куда со всего Поморья свезли образцы северных домов, амбаров и церквей. После экскурсии нас привезли в порт, где разместили на комфортабельном теплоходе «Буковина». Вечером корабль отправился в рейс. Рано утром мы проснулись от протяжных гудков – подходили к Соловкам. Все высыпали на палубу. Прямо по курсу была видна полоска берега, из которого вырастали могучие стены и башни монастыря. Корабль подошел к пирсу, где стояли два ржавых тральщика, по которым без видимого дела слонялись матросы. Это и была военно-морская база, тайны которой охраняли спецпропуска. После завтрака всем объявили, что часть туристов пойдет на экскурсию в Кремль, а другая – в поход по острову. Нашей группе выпало отправиться в поход. Мы бодро отправились в путь, ведомые бородатым гидом, назвавшимся Сергеем. Пройдя несколько километров по сельской дороге, мы уже шагали не так весело и бодро, но вскоре показалась возвышенность, на которой виднелся храм и маяк. Сергей объяснил, что мы подходим к горе Секирной, самой высокой точке архипелага – 76 метров над уровнем моря. На горе был построен скит – часовня, на куполе которой был установлен маяк. Осмотрев полуразрушенный скит, мы снова двинулись по дороге, которая привела нас еще к одному разрушенному скиту, а затем пришли к причалу у лесного озера. К нему одна за другой приставали лодки с туристами, которым предстояло повторить наш маршрут в обратном порядке. Нам же нужно было сесть в лодки и пройти по каналам и озерам Большого Соловецкого острова. Я попал в одну лодку с нашим гидом и с удовольствием греб весь долгий путь до пристани лодочной базы, слушая его рассказы о Зосиме и Савватии, Германе и Филиппе Колычеве, Иване Грозном, Петре Великом, богатстве и значимости Соловецкого монастыря как крепости-форпоста России на Севере и узилища для опальных. От лодочной базы уже рукой было подать до ботанического сада, где, как нам рассказал Сергей, монахи выращивали арбузы и дыни. Ботанический сад был также запущен и не производил должного впечатления. Еще несколько километров пути, и мы, еле живые, добрались до морского причала, у которого нас ждала «Букурия» и ужин.

На следующий день нашей группе предстояла экскурсия в Кремль. Его стены и башни, сложенные из огромных камней, поросшие рыжим лишайником и мхом и отражавшиеся в зеркале Святого озера, производили внушительное впечатление. Вошли в ворота, через которые за многовековую историю монастыря-крепости проходили тысячи и тысячи заключенных, прошли еще одни ворота и вышли во внутренний двор крепости. Перед нами высилось несколько обезглавленных храмов, соединенных обшарпанной, плохо побеленной каменной галереей. Лишь на одном храме был деревянный купол, покрытый осиновым лемехом, причем вместо креста была металлическая пятиконечная звезда. Мы зашли в одностолпную трапезную, вмещавшую одновременно 450 монахов. Осмотрели разоренную Успенскую церковь, под куполом которой были надписи, обычные в нашем отечестве. Не лучше выглядел мощный Спасо-Преображенский пятиглавый собор, также лишенный куполов и полностью разоренный внутри. Рядом с храмом располагалось несколько надгробий, на одном из которых поверх имени погребенного под ним священнослужителя чья-то блудливая рука выбила «здесь был…» и год – 1942. Наш экскурсовод рассказал, что наибольший ущерб нанесли монастырю даже не ГУЛАГ, а воспитанники и преподаватели Школы юнг, которая располагалась на Соловках с начала войны и до 1954 года. Офицеры, преподававшие в Школе, выламывали драгоценные иконы из иконостасов и ящиками вывозили их на Большую землю. После посещения Соловецкого монастыря мы обогнули Святое озеро и прошли через поселок, застроенный бревенчатыми бараками, сохранившимися с гулаговских времен, и небольшим количеством двухэтажных восьмиквартирных кирпичных домиков, в которых жили в основном музейщики. Вышли на берег моря к так называемому Переговорному камню, напоминавшему о безуспешной попытке английской эскадры напасть на Соловецкий монастырь в войне 1856 года.

На протяжении двух дней нашу группу вел Сергей Синяговский, работавший в Соловецком музее руководителем экспедиционного отдела, от которого члены нашего любознательного коллектива всё пытались получить сведения о СЛОНе – Соловецком лагере особого назначения – столице ГУЛАГа. Сергей отмалчивался, явно не желая обсуждать эту тему. Неожиданно для меня много знала о Соловках и рассказывала по дороге о тех страшных временах Кира Сергеевна Миротворцева, дочь известного саратовского профессора медицины академика АМН СССР С. Р. Миротворцева, который был внебрачным сыном Александра III – Миротворца, давшего ему приличное воспитание и образование. Так, внучка царя рассказала, что самый страшный лагерь СЛОНа был на острове Анзер, отделенном узким проливом от Большого Соловецкого острова. Там находилась гора Голгофа с церковью на ней и лагерь, в котором в бесчеловечных условиях содержались заключенные женщины. Когда великий пролетарский писатель приехал на Соловки, заключенные показали ему спектакль «На дне». Расчувствовавшись, по возвращении он пришел к Сталину и сказал, что напишет очерк «Соловки», где расскажет о том, как заключенные перевоспитались, трудясь на строительстве Беломорско-Балтийского канала.

– Лагерь нужно ликвидировать, – сказал Горький вождю.

– Ты сказал, – ответил лучший друг всех строителей и приказал – лагерь ликвидировать. Зэков вывезли на барже в море и вместе с ней утопили. Контингент же постоянно пополнялся новыми заключенными.

Сергею были явно в тягость наши вопросы, относящиеся к ГУЛАГу. Однако когда мы оставались наедине – на пути к горе Секирной либо к Поклонному камню, – мне удавалось его немного разговорить. Он окончил исторический факультет ЛГУ, был специалистом по истории Поморья и явно происходил из семьи священнослужителей. Я спросил Сергея, сможет ли он прислать мне вызов, чтобы приехать на Соловки на неделю с женой, – мне очень хотелось показать Соловки Лене. К моему удивлению, Сергей легко согласился и даже обещал помочь с жильём.

Галантно услонеют Соловки

Сергей сдержал свое слово и прислал мне вызов. Но так случилось, что на следующий год Лена не смогла поехать со мной, и я полетел на Соловки один. Долетел из Питера до Архангельска, перебрался в местный аэропорт. Небольшой двухмоторный Ил-14 через полтора часа полёта приземлился на аэродроме у Соловецкого кремля. Сергей поселил меня в братском корпусе, где в кельях стояли простые солдатские койки, было сыро и холодно от толстых каменных стен, что меня совершенно не огорчало. За неделю я облазил все интересные места этого живописного острова, брал на лодочной станции лодку и проплыл сам по всему маршруту, которым ходили в прошлом году. Жена Сергея Тамара работала в библиотеке музея. Она мне давала посмотреть старинные книги с фотографиями музея, на которых можно было видеть, сколь красив и богат был Соловецкий монастырь в дореволюционный период. Однажды, когда я зашел в библиотеку, то увидел Сергея, сидевшего за столом и читавшего какую-то большую старинную книгу. Текст её был напечатан на церковнославянском языке.

– И ты свободно читаешь и всё понимаешь? – спросил я Сергея.

– Ну, ты же читаешь и понимаешь английский, а это все же наш, родной язык, – ответил он, улыбаясь.

Ещё дома, в Питере, я прочел несколько книг о Соловках, изданных в советское время, где хорошо излагалась дореволюционная история монастыря, но мне хотелось узнать больше о СЛОНе, о котором в этих книгах упоминалось вскользь или вообще не упоминалось. Я спросил Тамару, есть ли в библиотеке материалы о временах ГУЛАГа. Тамара дала мне подшивки газеты «Новые Соловки» и журнала «Соловецкие острова», издаваемых в 1930-е годы НКВД. Я узнал потрясшие меня вещи. Например, в отчете начальника лагеря за 1930 или 1931 год указывалось, что в лагере функционировало более семидесяти школ, где неграмотных заключенных обучали читать и писать, было два театра. Труппа одного была составлена из любителей, а другого – из профессиональных актеров (разумеется, те и другие были зэками). Именно профессионалы растрогали до слез Алексея Максимовича, поставив его пьесу. Были сформированы и давали концерты симфонический и духовой оркестры. Работала гидроэлектростанция, снабжавшая электричеством кремль, поселок, кирпичный завод, типографию, биостанцию, ботанический сад, зверосовхоз, в котором разводили привезенных из Европы шиншилл и соболей (помню фотографию красивой женщины в песцовой шубе с пятью соболятами на руках – подпись гласила, что жена начальника зверосовхоза демонстрирует первый случай рождения соболят в неволе). На острове Муксалма, соединенном с Большим Соловецким островом сооруженной руками монахов и трудников дамбой, были большие двухэтажные конюшня и ферма, снабжавшая молочными продуктами строителей Беломорско-Балтийского канала. Нужно ли говорить, что все они – работники типографии, ученые на биостанции и в ботаническом саду, сделавшие уникальные описания флоры и фауны Беломорья, инженеры на ГЭС или кирпичном заводе – были заключенными.

Помню, прочёл в журнале рассказ о карточной игре, которая была под запретом для зэков. Автор – заключённый – описывал, как делали карты из бумаги, даже хлебного мякиша, как съедали их в случае опасности и «шмона» (обыска). Из рассказа я узнал происхождение известного слова «шестёрка», которым называют мелкого прислужника. Оказывается, в карты играли «на интерес», сначала на деньги, а если денег не было – на вещи. Азартные игроки проигрывались в прах, отдавая последнее. Но суровая этика мест заключения не позволяла проигрывать сапоги и ватник – без них зэка ждала быстрая смерть. Тогда играли на зависимость, проигравший должен был выполнять наряды или оказывать какие-то иные услуги выигравшему. «Шестёрка» попадал в полную зависимость от «хозяина», практически в рабство…

Также помню прочитанный в журнале трогательный рассказ о том, как старый царский генерал (конечно же, заключенный) полюбил молодого уголовника, который напоминал ему погибшего в лихие годы революции сына-юнкера, и учил его французскому языку, математике, фортификации, хорошим манерам, превратив в образованного и воспитанного человека. В каждом номере журнала печатались стихи, иногда замечательные. Была даже страничка юмора, например, были напечатаны замечательные пародии на Маяковского, Бальмонта, Игоря Северянина.

Вот некоторые образцы этого творчества:

Любимые

Мы все от них отрезаны лесами,

Водой, болотами, нас прикрывает мгла…

«Забудь и не пиши – дождаться не могла» —

Одни из них сюда напишут сами.

Другим изменят здесь – всесильна и смела

Довлеющая похоть и над нами.

Но знаю, ждёт меня – по-прежнему мила,

Любимая с зелёными глазами.

Ключом сонета заключу ответ,

Я дам себе торжественный обет,

Мне об измене и помыслить гадко.

И верен я обету своему,

Параграф внутреннего распорядка

Невольно соблюдая потому.

Макс Кюнерт. «Соловецкие острова» (1930. № 1. С. 61)

Сонет «Случайной женщине»

Весна… Карелия… и струи рельс…

И десять лет, распахнутые в вечность…

И хрупкий смех, змеящийся беспечно

Вдоль узких губ, вдоль глаз, где бродит хмель.

Есть, вероятно, в этой жизни цель —

Она в любви и радости, конечно,

Но разве можно так бесчеловечно

Мне прямо в сердце выплеснуть апрель.

На будущее жалобней взгляни —

Как вспугнутые кони, эти дни…

Но в этих днях над дымкой сероватой,

Сквозь скучный мрак болот и острых скал,

Лица очаровательный овал.

И лишь улыбка, как письмо без даты.

А. Ярославский. «Соловецкие острова» (1930. № 5. С. 2)

Литературные пародии (кто из поэтов что написал бы по прибытии на Соловки)

Игорь Северянин – В СЕВЕРНОМ КОТТЕДЖЕ

Я троекратно обуслонен,

Коллегиально осуждён.

Среди красот полярного бомонда,

В десерте экзотической тоски,

Бросая тень, как чёрная ротонда,

Галантно услонеют Соловки.

Ах, здесь изыск страны коллегиальной,

Здесь все сидят – не ходят, а сидят,

Но срок идёт во фраке триумфальном,

И я ищу, пардон, читатель, blat.

Полярит даль бушлат демимонденки,

Вальсит грезер, Балан искрит печаль,

Каэрят дамы – в сплетнях все оттенки,

И пьёт эстет душистый вежесталь.

Компрометируют маман комроты,

На файф-о-клоках фейерверят мат,

Под музыку Россини ловит шпроты

Большая чайка с занавеса МХАТ.

Окончив срок, скажу: Оревуар,

Уйду домой, как в сказочную рощу,

Где ждёт меня, эскизя будуар,

За самоваром девственная тёща.

«Соловецкие острова» (1930. № 2–3. С. 80)

Владимир Маяковский

(после получения посылки от Моссельпрома)

Мой лозунг:

– «От жизни

всё берите».

Но всё

Я

Брать не готов:

Это вам —

Не какой-нибудь

Толстый критик —

А 10 лет Соловков!

СЛОН высок,

Но и я высокий,

Мы оба —

Пара из пар.

– Ненавижу

всяческие сроки!

– Обожаю

Всяческий гонорар!

Мой голос

Ударит громом,

И рядом скиснет медь!

Кроме,

Как в УСЛОН’е,

Нигде

Не хочу сидеть!!!

Тысяча тысяч,

Знайте:

Нет больше голов тоски:

Вам говорю:

– Покупайте

«Новые Соловки».

«Соловецкие острова» (1930. № 1. С. 63)

Я украдкой списал эти стихи и долгие годы хранил, показывая только ближайшим друзьям.

На Соловках работали ССО – студенты-москвичи и архангелогородцы – участвовали в реставрации монастыря под руководством московских архитекторов и художников-реставраторов. Сергей познакомил меня с ними и как-то предложил пойти на рыбалку. Мы сели в лодки, проплыли часть обычного туристского маршрута по озёрам и каналам, но неожиданно пристали к берегу, волоком и на руках перетащили лодки в другую протоку и вышли в какую-то другую систему озер. Художники достали удочки и спиннинги, отдавшись любимому и увлекательному занятию. Меня рыбалка не увлекала, и я отправился вокруг озера, на берегу которого мы устроили бивак. Я шел по валунам, поросшим морошкой, черникой и брусникой полянам, продирался сквозь буреломы и неожиданно набрёл на какие-то строения, очень напоминавшие мне остатки лагерей, которые я видел в поезде Ухта – Воркута в 1973 году. Да, это были позеленевшие от времени и обрушившиеся вышки для вохры, остовы бараков, столбы с колючей проволокой (зачем она на Соловках – ведь не сбежишь – кругом море!). Прошло почти полвека, а следы СЛОНа не убраны и кричат об ужасе, который здесь был «нормой» жизни. «Неужели настанет время, когда на Соловках организуют музей ГУЛАГа?» – подумал я тогда.

Возвращался я домой с Соловков тем же маршрутом. Перед отлётом я сходил по дамбе на остров Муксалма, где было море брусники, и набрал за час-полтора полную корзину – будет подарок домой. В Архангельском аэропорту усталый сержант милиции на контроле остановил меня.

– У тебя есть нож, отдай, – уверенно обратился он ко мне.

– Ножа у меня нет, – сказал я. Но мой заросший и небритый вид, видавшие многое штормовка и рюкзак не убедили сержанта.

– Покажи рюкзак.

Я вытряхнул рюкзак, где лежало несколько книг, одежда, сапоги и зонтик. Ножа не было.

– Он у тебя под брусникой, – сказал он уже не так уверенно, расстелил на столе клеёнку и велел высыпать ягоды.

– Если ножа нет, сам будешь собирать, – заявил я.

– Высыпай! – приказал бдительный милиционер. Я высыпал – ножа не было. Мы стали вместе перекладывать бруснику в корзину.

– Ты уж извини, я сегодня уже семь финок отобрал – уж больно вид у тебя такой, что без ножа не бывает, – оправдывался он.

Я посочувствовал ему и в душе отдал должное его опыту: нож с наборной ручкой, подаренный одним зэком еще в Урдоме, конечно же, был – как в лесу без ножа? Но милиционеру был неизвестен мой надежный и простой способ перевозки, когда даже появившиеся потом во всех аэропортах приборы, просвечивая багаж насквозь, его не обнаруживали. Раскрывать его я не стал.

Дорогами «Знания»

После Урдомы я твердо решил, что пора зарабатывать головой. Дело шло к завершению докторской диссертации. Да и 12 лет на стройках – все-таки стаж. Хотелось чего-то новенького. Последующие три лета я провел, читая лекции по линии общества «Знание» в разных районах Ленинградской области – Тихвинском, Бокситогорском, Подпорожском, Лодейнопольском, Волховском. За лекции неплохо платили – кандидат наук за каждую прочитанную лекцию получал 9 рублей 60 копеек. Прочитав за день четыре-пять лекций, а за неделю – 20–25, я зарабатывал практически вторую зарплату. Кроме самих районных центров, которые, за редким исключением, в большинстве своем ничем примечательным не запомнились, были поездки в довольно глухие места, поражавшие своей замечательной природой, иногда чудом сохранившимся деревянным храмом, старинными северными домами. Я читал лекции по профилактике рака, модифицируя их содержание в зависимости от аудитории. Иногда это были чисто женские либо мужские коллективы, иногда смешанные. Должен сказать, что, как правило, слушали лекции с большим интересом, задавали вопросы. Однажды я даже съездил на неделю с лекциями в Котлас – это уже Архангельская область. Из Котласа мне довелось на небольшом судёнышке «Заря», снабженном водометным движителем, добраться до Сольвычегодска, где на берегу реки красовалась замечательная церковь, поставленная Строгановыми.

На реке Оять

В 1981 году я снова читал летом лекции в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В районном обществе «Знание» мне дали путевки в совхоз «Борец», контора которого находилась в Имоченицах – небольшой деревне на берегу реки Оять. По моим сведениям, как раз в этом совхозе должны были строить коровник мои друзья-лэтишники, с которыми мы столько ездили на Дальний Восток. После лекции в конторе совхоза я спросил у женщины, подписывавшей мне путёвку, работают ли у них «студенты».

– Да вот в ста метрах отсюда коровник начали строить, – показала мне она. Через несколько минут я уже обнимался с друзьями. Объект был только начат – уже стоял фундамент, и ребята начали выкладывать из кирпича столбы, между которыми по проекту должны были монтироваться асбестоцементные панели стен.

– А не найдется ли лишнего мастерка? – спросил я и за пару часов выложил столб, который, как любит вспоминать Анатолий Павленко, был сложен идеально ровным, но винтом, что, несомненно, отражало моё радостное состояние от встречи. Лекция в конторе была последней в моем турне, и я позвонил домой сообщить, что остаюсь с мужиками строить коровник.

– У тебя же даже одежды рабочей нет, – только и могла возразить Лена.

– Одежду мне дадут ребята, – ответил я.

Началась нормальная строительная жизнь. Место было замечательное. Рядом – река Оять, множество красивейших озер в окружении сосновых лесов. Одно из них мы назвали озером Макена по названию озера в каком-то американском вестерне. Оно лежало в небольшой песчаной котловине, со всех сторон было окружено лесом. Мы часто после работы приезжали на него, жгли костер, устраивали шашлыки, купались и пели песни. В окрестных лесах было много грибов, особенно лисичек и белых. На озере мы сколотили плот, с которого ловили рыбу. Недалеко от Имочениц была деревня Никоновщина, в которой я был в «ссылке» в 1967 году, будучи в отряде «Ладога-4» у Володи Сивкова. В Имоченицы мы ездили подряд три года, строя в сезон по коровнику. Жили мы на другом берегу Ояти в поселке Яровщина, где нам дали под жильё двухкомнатную квартиру в четырёхэтажном панельном доме. И каждый день ездили на своих машинах в Имоченицы, делая семикилометровый крюк через мост.

Программа химической безопасности

В декабре 1981 года мы с В. А. Александровым приняли участие в совещании рабочей группы Международной программы химической безопасности (МПХБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по подготовке монографии «Принципы оценки риска для потомства в связи с воздействием химических веществ в период беременности». Включил нас в число экспертов ВОЗ (так именовался статус членов рабочей группы) Н. П. Напалков, твердо следовавший принципу посылать на международные конференции молодежь, а не партийных функционеров и чиновников. Несмотря на то, что совещание должно было состояться в Праге – столице социалистической Чехословакии, оно проходило под эгидой ВОЗ, в нём должны были принимать участие ученые капиталистических стран и даже членов агрессивного военного союза НАТО. Поэтому оформление «выездных дел» шло по требованиям, предъявляемым командируемым в капиталистические страны. Оно включало обсуждение служебной характеристики, рекомендацию на поездку партийного комитета Института, где мы работали, присутствие на «выездной» комиссии при Сестрорецком райкоме КПСС, беседу с «куратором» Института от КГБ, утверждение кандидатуры командируемого на коллегии Минздрава СССР. После этого следовали приглашение в здание на Старой площади в Москве, где, как пел Высоцкий, «дали мне прочесть брошюру, как наказ, чтоб не вёл себя там сдуру, как у нас…», и роспись под бумагой, в которой подтверждалось, что с текстом брошюры ознакомлен и согласен выполнять. Апофеозом была беседа с джентльменом в безукоризненном сером костюме, если не ошибаюсь, в ранге члена ЦК КПСС. Он тепло поздравлял неофита с приобщением к числу лиц, облеченных доверием партии, и сердечно напутствовал впервые отправляющегося на встречу с чуждым и опасным капиталистическим миром, призывал к бдительности и стойкости к соблазнам, которые там ожидают наши неокрепшие души, пожелал высоко нести знамя советской науки.

Наконец, все формальности были позади, в Международном отделе Минздрава СССР в Рахмановском переулке в Москве нам выдали заграничные паспорта с визами, познакомили с руководителем делегации, заместителем директора какого-то московского НИИ. Пригласили на беседу в бухгалтерию международного отдела Мин-здрава, где нам объяснили, чтобы, когда нам как экспертам ВОЗ в Праге представитель МПХБ выплатит приличную сумму в долларах США, мы не думали, что эти доллары принадлежат нам. Нам дозволялось тратить на свои нужды только 25 долларов в сутки, а все остальное следовало привезти и сдать в эту бухгалтерию в счет компенсации за все, что дала нам Родина, включая бесплатное образование и возможность заниматься наукой. Нам надлежало привезти квитанцию о полученной сумме, счета из гостиницы и билеты на автобус из аэропорта до гостиницы и обратно. Все другие поездки по городу – за свой счет. В завершение нам объяснили, что всё, что не будет признано бухгалтерией «законными расходами», облагается штрафом в пятикратном размере за каждый несданный доллар. Несколько озадаченные столь странно выглядевшим инструктажем, мы не очень задумывались над законностью этой операции по лишению нас зарабатываемых денег. Мы были счастливы, что все барьеры и препоны позади – нас выпустили! Нас ожидает заграница!

Прага готовилась к Рождеству, город был празднично украшен, здания подсвечены гирляндами лампочек и прожекторами и производили сказочное впечатление. В гостинице Медицинской академии, где проходило совещание, ожидал Лихачёв, прилетевший накануне из Лиона, где он тогда работал в МАИР. Для меня это была первая служебная зарубежная командировка. Алексей на правах старшего и опытного товарища объяснял мне принципы работы рабочей группы, детали дипломатического этикета, в которых я был, выражаясь его словами, «стерилен». Он же познакомил меня с Джерри Райсом, симпатичным американцем, занимавшимся проблемой трансплацентарного канцерогенеза. Райс был заместителем директора Национального института рака США, руководил его отделением во Фредерике (штат Вирджиния). Райс окончил Медицинскую школу Гарвардского университета, где получил блестящее образование. Он даже изучал русский язык, из которого чаще всего использовал произносимые с очаровательным акцентом слова «чуть-чуть», когда мы предлагали ему употребить в качестве премедикации перед ужином или официальными приёмами немного традиционного русского напитка, которого, как точно знал искушенный в заграничной жизни Алексей, на приемах подают «ну разве что самую малость». Тогда же Лихачёв угостил его национальным русским коктейлем, так он назвал «ерша», добавив немного водки в пиво, что произвело на Джерри неизгладимое впечатление. С Джерри Райсом мы потом виделись множество раз. Он приезжал с лекциями в наш Институт, мы встречались на различных международных научных конференциях, рабочих совещаниях МПХБ, в его лаборатории во Фредерике, с которой наша лаборатория тесно сотрудничала, и, наконец, в Лионе, где Райс после выхода на пенсию в NCI работал в течение многих лет руководителем Программы МАИР по подготовке монографий по оценке канцерогенного риска химических веществ для человека. И Джерри каждый раз в неформальной обстановке вспоминал национальный русский коктейль «ёр-р-рш».

Первая командировка в МАИР

Весной 1982 года Николай Павлович послал меня на рабочее совещание в МАИР. Это была моя первая поездка в Лион. Пройдя все те же «выездные» процедуры, что и перед поездкой в Прагу, кроме визита на Старую площадь, получив в Минздраве свой паспорт с французской визой, я добрался до международного аэропорта Шереметьево-2 и вылетел в Париж. Мне предстояло переночевать в Париже, а наутро с Лионского вокзала отправиться поездом в Лион. Лихачёв в письмах подробно проинструктировал меня заранее, какой отель забронировать, как до него добираться и так далее. Я неукоснительно им следовал, что застраховало меня от множества проблем, с которыми неизбежно сталкивался каждый советский человек, впервые выезжавший за границу. Не буду долго рассказывать свои впечатления о Париже. Я был потрясен и сразу влюбился в этой прекрасный город, его улицы, площади, набережные и мосты, музеи и парки. Как писал Э. Хемингуэй: «Париж – это праздник, который всегда с тобой». Лучше и не скажешь.

И вот скоростной экспресс, преодолев за 2 часа 4 минуты все 450 километров, разделявшие Париж и Лион, плавно тормозит у платформы «Пираж» в Лионе. Алексей меня встретил и опекал все время моего пребывания в Лионе. На своём красном «жигулёнке» он привез меня с вокзала в гостиницу на рю Виктора Гюго в самом центре Лиона, где я бросил свои вещи. Вечер мы провели за ужином у него дома. С утра началась работа. В программу пребывания визитёров входило обязательное знакомство со всеми подразделениями МАИР, включавшее беседу с его руководителем, подробно рассказывавшем гостю о выполняемых в отделе исследованиях, представление директору МАИР и семинар, на котором визитёр знакомил сотрудников МАИР с результатами своей работы. Особенно меня впечатлила замечательная библиотека МАИР, получавшая практически все издававшиеся в мире журналы и книги по онкологии, стояли мощные копировальные машины, на которых можно было быстро сделать копии нужных тебе статей.

Международное агентство по изучению рака (МАИР) занимало специально построенное для него современное пятнадцатиэтажное здание на улице Гамбетта рядом со станцией метро «Люмьер», названной в честь создателей кинематографа братьев Люмьер. МАИР, созданный в 1965 году Всемирной организацией здравоохранения по решению XVIII Всемирной ассамблеи здравоохранения, был, по сути, международным научно-исследовательским институтом, имевшим статус учреждения ООН, финансировался на взносы стран-учредителей, включая СССР. Большую роль в создании МАИР сыграли академик Н. Н. Блохин, бывший в ту пору президентом Академии медицинских наук СССР и директором Института экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР в Москве, и Н. П. Напалков – заместитель директора НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова Министерства здравоохранения СССР. Н. Н. Блохин и Н. П. Напалков были членами Руководящего и Научного советов МАИР.

В МАИР по нескольку лет работали в разное время руководителями научных подразделений и научными сотрудниками чл.-кор. АМН СССР П. А. Боговский, проф. Л. А. Грицюте, проф. В. С. Турусов, чл.-кор. РАМН Д. Г. Заридзе, ставшие известными учеными В. Э. Гурцевич, А. Я. Лихачёв, В. А. Кобляков, В. А. Крутовских и другие. Членами стипендиального комитета МАИР были в разные годы Н. П. Напалков, А. Я. Лихачёв, В. Б. Окулов, Н. Н. Блинов. Я был членом Стипендиального комитета в 1991–1992 гг. Забегая вперёд, хочу упомянуть, что и в последующие годы неоднократно приезжал по приглашению МАИР в Лион для участия в различных совещаниях, чтения лекций.

На выходные Лихачёвы приготовили для меня сюрприз. Алексей, его жена Тамара, их сын Миша и я сели в его краснознаменный автомобиль и по скоростному шоссе проехали за день более девятисот километров по маршруту Лион – Марсель – Авиньон – Ним – Понт-дю-Гар – Арль – Лион. Поездка была феерическая. «Без задних ног» я мёртвым сном заснул в своем номере на рю Виктора Гюго. Утром меня разбудил шум дождя. Я открыл шторы и удивился – на небе ни облачка, сияло солнышко. Выглянув в окно, я увидел человека, поливавшего из шланга тротуар, смывая с него остатки пены от шампуня.

Венеция

Весной 1983 году меня командировали на конференцию по малым дозам радиации в Венеции, организованную Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Это была моя первая поездка в Венецию. Николай Павлович, будучи в командировке в Минздраве, зашел по каким-то своим делам в Международный отдел и случайно узнал, что «инстанции» не пустили приглашенного на эту конференцию известного радиобиолога профессора Ю. И. Москалёва из Института биофизики Минздрава СССР. Н. П. предложил мою кандидатуру для поездки, сказав, что у меня идет работа по радиационному канцерогенезу и я уже участвовал в рабочих совещаниях МПХБ. Вопрос решился положительно, и вот, получив в Минздраве накануне вылета из Москвы заграничный паспорт с визой, я знакомлюсь со своим напарником по поездке – профессором Николаем Викторовичем Лучником, выдающимся радиобиологом из Обнинска, учеником самого «Зубра» – Н. В. Тимофеева-Ресовского. Прилетели в аэропорт, расположенный на материковом берегу, проехав по дамбе, на поезде добрались до вокзала Венеции, где нас встретила сотрудница МАГАТЭ. И вот мы уже на большом катере плывем по Большому каналу мимо великолепных дворцов, церквей, снующих в разные стороны гондол. На пристани у площади Сан-Марко мы пересели на другой кораблик – из уважения к большим заслугам Н. В. Лучника и Ю. И. Москалёва организаторы решили поселить нас в роскошном отеле на острове Лидо, где размещались казино и дорогие отели. Когда мы поселились в своем великолепном отеле, то поняли, что попали в ловушку. Стоимость номера раза в четыре превышала сумму, дозволенную нам потратить на отель. Собственно, выданных организаторами нам, как приглашенным лекторам, денег хватало и на этот отель, но нас строго проинструктировали, сколько и на что нам позволяется потратить. Ежедневные поездки катером с Лидо на остров Сан-Джордже-Маджоре, где проходила конференция, с пересадкой на Сан-Марко еще более усугубляли финансовую катастрофу, на которую нас обрекли, не ведая того, гостеприимные хозяева. Обсудив с Н. В. Лучником ситуацию, я добрался на катере до Сан-Марко, нашел недалеко от знаменитой площади и причала недорогой отель с замечательным названием «Казанова» и приемлемыми ценами. Несложные расчеты показали, что если снять двухместный номер, мы с моим напарником сведём наши потери в Лидо к нулю. «Можно ли поселиться в номер вдвоем с мужчиной?» – спросил я портье. «Это ваши проблемы», – последовал ответ. На следующее утро мы с Лучником перебрались в «Казанову», а затем поплыли на остров, где в зданиях старинного бенедиктинского монастыря проходила конференция. Николай Викторович, который первые дни нашего знакомства относился ко мне довольно сдержанно, заметно смягчился после моего доклада. Как он потом мне сам объяснил, он решил, что меня «приставили» к нему в качестве соглядатая: я был молод, усат, неизвестен радиобиологам, всего лишь кандидат наук, не член партии, о чем он меня сам осторожно спросил. Всё «сходилось». Потом мы в течение многих лет поддерживали с Николаем Викторовичем самые добрые отношения.

В Венецию я впервые взял с собой фотоаппарат «Зоркий-4» и зарядил его дефицитной в те годы цветной диапозитивной пленкой. Снимки получились замечательные и, собираясь в очередной раз на стройку в Имоченицы, я взял их с собой, чтобы показать товарищам. Прихватил также свой маленький проектор «Этюд». Часть «команды» была уже на объекте – ставили фундамент, а я приехал с кем-то позднее, когда нужно было возводить столбы и стены. Когда я предложил показать ребятам слайды с Венецией, Эдик Павлюк сказал мне, что лучше будет, если я покажу их в столовой у «пластов», у которых мы теперь стали кормиться вместо совхозной столовой, где было дорого и невкусно. «Пластами» мы называли сотрудников большого научно-производственного объединения «Пластполимер», которых по заведенному в период развитого социализма обычаю посылали на уборку урожая в подшефный совхоз «Борец». Подшефные колхозы и совхозы были у всех НИИ и вузов, куда ездили по разнарядке «на картошку» профессора и доценты, младшие и старшие научные сотрудники, не говоря уже о студентах. «Пластполимер» был большой и солидной организацией в составе Охтинского химического комбината. Объединение построило для своих сотрудников довольно комфортабельный лагерь на берегу Ояти с приличной столовой-клубом, бараками, в которых было оборудовано вполне сносное жилье. Каждые десять дней приезжала новая смена, что превращало эти поездки в летний трудовой лагерь и род развлечения. «Пластов» в каждую смену работало около двухсот человек. Накормить еще десяток было совсем нетрудно, тем более что мы платили наличными. Поскольку повара были также сотрудниками НПО и сменялись, то никто не воровал, готовили просто, но сытно и вкусно. С «пластами» мы дружили и как-то даже сыграли с ними в футбол, разбив по всем статьям. Меня несколько раз приглашали для оказания медицинской помощи заболевшим или получившим травмы сотрудникам. Эдуард договорился с руководством «пластов». В субботу после ужина в столовой натянули простыню в качестве экрана, рядом повесили привезенную мной карту Венеции и при переполненной аудитории более часа я показывал свои замечательные слайды и делился впечатлениями об увиденном.

Через много лет эта история получила продолжение. Однажды Толик Павленко пришел в гости к одному из постоянных членов нашей строительной команды Саше Селезневу, который за эти годы успел развестись и снова жениться, причем второй его женой была сотрудница НПО «Пластполимер». Во время беседы возникла тема Имочениц. Вдруг жена Саши встрепенулась и сказала, что помнит, как один алкаш в Имоченицах читал им лекции про Венецию и очень ловко врал, что был там. Саша с Толей чуть со стульев не попадали от смеха.

– Так это же наш доктор! И он там действительно был! – воскликнули друзья. Видимо, в те годы было трудно поверить, что заросший усатый мужик в драной тельняшке (а именно в ней я читал лекцию), строящий с шабашниками коровник в забытых богом Имоченицах, действительно был в Венеции. Уж больно редко простым людям удавалось в те годы пройти через «сито» выездных комиссий и «органов», чтобы побывать «за бугром». Прошло еще лет десять, и на встрече Нового, 2007 года, организованной Вашкелисом в Порошкине под Петербургом, когда он собрал членов нашей команды с женами и детьми, Саша, наконец, представил меня своей жене: «Это профессор Владимир Анисимов – тот самый алкаш, что читал в Имоченицах лекцию о Венеции!» Мы с удовольствием еще раз вспомнили эту славную историю.

Работа над диссертацией близилась к концу. Наконец, в самом начале 1983 года, я «положил её на стол» Николаю Павловичу для проверки и настроился на долгое ожидание, зная его тщательность при проверке диссертаций своих учеников. К моему удивлению, недели через две он позвал меня к себе в кабинет и отдал диссертацию.

– Я тут немного поправил выводы, – сказал Н. П., – а всю диссертацию просмотрел по диагонали. Доктор наук должен сам отвечать за то, что он пишет. Пиши автореферат и готовься к предзащите.

Время пролетело быстро. Автореферат был напечатан и разослан. Защита была намечена на декабрь 1983 года. Однако Н. П. попросил меня перенести защиту на январь 1984 года. По какой-то причине он хотел, чтобы в декабре защитился Вахтанг Мерабишвили, докторскую диссертацию которого он также консультировал. Я легко согласился: месяц подождать – это не срок, тем более сам Н. П. попросил.

Снова Соловки

В 1983 году я снова собрался на Соловки. Лена решила ехать со мной – причина моего стремления снова поехать туда была не совсем ей понятна. Сергей прислал приглашение, было получено разрешение Большого дома, и в разгар белых ночей мы прилетели на остров. При посадке на самолет до Соловков в Васьково – архангельском аэропорту местных авиалиний – произошла одна забавная история. Милицейский старшина, досматривающий багаж на предмет обеспечения безопасности и изъятия огнестрельного и холодного оружия, обнаружил у регистрировавшейся перед нами молодой хорошо одетой пары москвичей бутылку со спиртом, что было в те времена большим криминалом. Он составил акт, который будет послан по месту проживания и работы пойманных с поличным нарушителей, что с неизбежностью обещало им крупные неприятности. Старшина, очень довольный своей бдительностью, весело обратился к нам, облаченным в штормовки:

– Ну, что, туристы, алкоголь и наркотики везете? Показывайте.

– Конечно, везем, – ответил я, открывая рюкзак и доставая из сапога бутылку шампанского. – Вот алкоголь, а вот наркотики, – и извлек блок сигарет, который вез Сергею.

– Шутник! – радостно сказал, улыбаясь, старшина. – Закрывай рюкзак! А вот те уже дошутились, – кивнул он в сторону притихших и подавленных москвичей. Мне было их искренне жалко. Но в душе я ликовал, что не поленился, а аккуратно обернул серебряной фольгой горлышко бутылки из-под шампанского, в которой был налит предназначенный жене Сергея для медицинских целей чистейший 96-градусный спирт, и даже наклеил на нее предварительно снятый «воротничок» с надписью «Советское шампанское».

Сергей поселил нас в комнате сотрудницы музея, которая была в отъезде. Когда мы пришли на квартиру, её соседка по квартире на кухне готовила еду, а в небольшом бочонке стоял нагишом малыш. Мы поздоровались.

– Привет, Диоген! – сказал я малышу.

– Не Диоген, а Аввакум, – поправила меня его мать. – Аввакум Петров, Петровы мы, – добавила она.

Аввакум Петров, место рождения – кремль, Соловки. Неплохо звучит!

Сергей дал нам постоянный пропуск на лодочную станцию, и практически каждый день мы отправлялись на лодке по озёрам и каналам, забираясь в новые места. С собой брали только хлеб, соль. Такого количества грибов, как на Соловках, я нигде не видел. Иногда вся поляна, на которую мы выходили, была усеяна желтками, как здесь называют моховики. Но особенно поражало обилие белых грибов. Я разводил где-нибудь костёр, на котором Лена в котелке варила грибы, собранные мной в округе. Грибами да ягодами – черникой, морошкой и брусникой – мы только и питались эти дни. Белых грибов мы засолили полное ведро, которое так и привезли потом в Ленинград. Я даже отвёз банку этих грибов в Лион, в подарок Лихачёву: хотя Лион и столица французской гастрономии, таких грибов там точно нет!

Сводил я Лену и на мыс Пичак, и к Переговорному камню, и на Муксалму, где целые поляны были покрыты красным ковром – столько было там брусники. Ну, и, конечно, показал ей кремль, библиотеку. Зашли в поселковый магазин, в котором было хоть шаром покати, – кроме больших плохо пропеченных кирпичей черного хлеба, килек в томате, серых макарон и каких-то карамелек, кажется, ничего и не было.

– А молоко у вас есть? – обратилась к продавщице Лена.

– Только по записи местным жителям с детьми, – нелюбезно ответила та.

Были в гостях у Тамары и Сергея Синяговских, которым отдали все привезенные с собой из Ленинграда продукты – сыр, колбасу, тушенку, банки с сайрой, масло. Тамара рассказала, что на остров практически не завозят продукты. Это было непонятно, потому что на остров регулярно приходили корабли с туристами, летали самолёты. Тем не менее жители, включая музейщиков, вынуждены были жить натуральным хозяйством – запасаться ягодами, сушить грибы, заготавливать на зиму бочками селёдку, солить треску, пытаться вырастить картошку, какие-то овощи.

Неделя пролетела быстро – нужно было собираться домой, билетов обратных на самолет нам не удалось взять, рассчитывали купить на месте. Однако билетов не было – на две недели вперед все было раскуплено. Все туристы возвращались к 1 сентября на Большую землю. Неожиданно подвернулась оказия – из Кеми пришел большой военный катер с лётчиками, приехавшими на экскурсию. Я договорился с командиром катера, молоденьким офицером, что он возьмет нас на борт. Мы быстро собрались, попрощались с Синяговскими, пришли к назначенному времени на причал и отправились по морю в Кемь. Проплыли мимо гряды скалистых пустынных островов, называемых Кузовами, и через несколько часов болтанки пришвартовались в Кеми. Лётчиков с женами и детьми ждал военный автобус, который по дороге в расположение лётной части завёз нас на вокзал. Я заглянул в окошечко кассы.

– Когда будет ближайший поезд на Ленинград и есть ли билеты? – спросил я у кассирши.

– Да через час будет мурманский экспресс, но есть только купейные, – ответила кассирша, недоверчиво глядя на наши штормовки и рюкзаки.

Через час с небольшим мы уже возлежали на полках комфортабельного экспресса «Арктика», мчавшего нас в Ленинград. Не верилось, что еще утром мы возвращались из аэропорта после безуспешной попытки взять билеты на самолёт из брони до Архангельска, не зная, как выбраться с Соловков.

– С тобой не пропадёшь, – восхищённо сказала мне Лена, и усы мои сами собой закручивались кверху…

Возрастные факторы в канцерогенезе

Как-то, ещё году в 1981-м, А. Лихачёв написал мне из Лиона, чтобы я подумал о теме конференции, которую можно было бы провести в Ленинграде совместно с МАИР. У меня ответ был готов – «Старение и канцерогенез». Алексей переговорил с Николаем Павловичем, горячо поддержавшим идею, с Руджеро Монтесано – руководителем отдела, в котором он работал, затем с директором МАИР Лоренцо Томатисом. Предложение всех заинтересовало, Институт написал нужные бумаги, и дело завертелось. Стали готовить список приглашенных докладчиков. Поскольку я уже сравнительно давно занимался этой проблемой и знал по работам всех ведущих в мире специалистов, то составить такой список не составило большого труда. Кого-то предложили дополнительно из МАИР, разослали письма, на которые с удовольствием ответили практически все приглашенные.

Симпозиум назвали «Возрастные факторы канцерогенеза», состоялся он в Ленинграде в декабре 1983 года и проходил в недавно отстроенной гостинице «Москва», расположенной на левом берегу Невы у моста Александра Невского прямо напротив Александро-Невской лавры. Приехали все, кого пригласили, – привлекала тема; это была одна из первых в мире конференций на эту тему, высокий уровень участников – среди них были «звезды первой величины», а также, естественно, возможность побывать в Ленинграде, посетить Эрмитаж, пригородные дворцы. Было согласовано, что труды симпозиума выйдут в виде монографии в серии научных публикаций, издаваемых МАИР, что уже гарантировало высокий рейтинг симпозиума. Перечислю зарубежных докладчиков: М. Раевский (ФРГ), Р. Пито, Дж. Кузик, А. Леманн, Дж. Марджисон (Великобритания), Х. Нагасава, Р. Хираяма (Япония), П. Эббесен (Дания), А. Арранто (Финляндия), Я. Понтен (Швеция), К. Баррет (США). Среди советских участников были Н. П. Напалков, Н. М. Эмануэль, В. М. Дильман, Г. М. Бутенко, В. С. Турусов, В. П. Войтенко, Ю. М. Васильев, Л. А. Грицюте, А. И. Быкорез, В. Д. Жестяников, В. М. Мерабишвили, ну и мы с А. Я. Лихачёвым. Удалось найти место и для доклада молодым сотрудникам В. М. Дильмана.

Так получилось, что буквально за неделю до начала симпозиума я получил из американского издательства «Academic Press» подарок ко дню рождения – пришел 40-й том «Advances in Cancer Research» («Успехи в изучении рака»), пожалуй, самого в те годы престижного издания в онкологии, в котором была опубликована моя глава «Канцерогенез и старение». Не без гордости я принес этот драгоценный том на конференцию и показал друзьям, естественно – Николаю Павловичу и многим коллегам, включая зарубежных. Это был большой успех. Интересно, что из нашего Института в этом издании было опубликовано три работы: в 30-м томе (1979) вышел обзор, написанный К. М. Пожарисским, А. Я. Лихачёвым, В. Ф. Климашевским и Я. Д. Шапошниковым о канцерогенезе толстой кишки, в 40-м томе – мой обзор, а в 50-м – обзор Л. М. Берштейна о макросомии и раке (1988). Удивительно, что все они вышли в «круглых» номерах с одинаковым интервалом!

Конференция прошла блестяще, организовано все было великолепно. Всю административную работу вела Группа международных научных исследований (Международный отдел, как мы его называли), возглавляемая канд. мед. наук Мариной Михайловной Буслаевой, необыкновенно импозантной и энергичной дамой, прекрасно знающей свое дело. Она подобрала замечательный состав сотрудников, выпускниц филфака университета и факультета иностранных языков Педагогического института им. Герцена. Они были все как на подбор красавицы, толковы и интеллигентны. Само собой, все они блестяще знали по два-три языка и работали не за страх, а за совесть. Марина Михайловна их «дрессировала» очень жестко, но потом все с благодарностью вспоминали её «школу». Доставалось от Марины Михайловны и нам – молодым сотрудникам. Через год с небольшим после конференции в серии «Научные монографии МАИР» под № 58 вышел том «Возрастные аспекты канцерогенеза» под редакцией А. Лихачёва, В. Анисимова и Р. Монтесано, в котором были опубликованы все представленные на конференции доклады.

А. Лихачёв сказал, что хорошо бы устроить небольшой прием дома для двух своих друзей – Руджеро Монтесано и англичанина Джефа Марджисона, с которыми он много работал в Англии. У Лихачёвых была очень маленькая двухкомнатная квартирка на Васильевском острове, куда пригласить иностранцев казалось тогда немыслимым. У меня все же была трёхкомнатная квартира на Петроградской стороне.

– Давай пригласим, – легко согласился я.

– Не так всё просто, – сказал мудрый Алексей, – нужно согласовать с Мариной Михайловной, – то есть получить благословение могучей «конторы глубокого бурения».

Таковы были правила – в «самой свободной» стране советский человек не мог свободно пригласить зарубежного коллегу в дом без позволения властей… Марина Михайловна подробно выспросила нас о причине и резонах столь «странной», по её словам, идеи, осведомилась о количестве квадратных метров, которыми мы обладаем, и прописанных на них гражданах.

– Завтра я дам вам ответ, – с загадочной улыбкой сказала она.

Наутро «добро» было получено.

– Только нужно пригласить еще кого-то в качестве гостя из советских людей, – сказала Марина Михайловна. – Например, кого-нибудь из руководства Института.

Но приглашать К. А. Павлова – тогдашнего секретаря парткома – уж никак не хотелось. Да и по-английски он не говорил, хотя регулярно ездил представлять советскую науку за рубеж в составе научных делегаций. Что он представлял, судить не берусь, но докладов он там никогда не делал…

– А можно пригласить А. И. Быкореза? – нашёлся Лихачёв. Анатолий Иванович был заместителем директора по науке киевского Института проблем онкологии АН УССР, мы его хорошо знали, и, как предположил Алексей, в силу своей должности он был облечен доверием «конторы». Марина Михайловна позвонила «куда следует», и высочайшее соизволение было получено.

Визит зарубежных гостей прошёл на «высоком уровне». Хозяйки – Лена и Тамара Лихачёва – очень постарались. «Гвоздём» кулинарной программы были блины с икрой – красной и чёрной. Было очень весело и тепло. На следующий день мы узнали, что Джеф «учудил»: вернувшись в гостиницу, он уснул на коврике у двери своего номера, «забыв» войти в него. Видимо, перебрал немного у нас в гостях. Много ли ему надо, англичанину…