Александр Сергеевич Пушкин

(1799–1837)

поэт

27 января 1837 года, в 6 часов вечера, Пушкина, смертельно раненного в живот, привезли домой, на набережную Мойки. О дальнейшем полнее всего рассказано в письме В. А. Жуковского к отцу поэта, а также в мемуарной заметке Вл. Даля.

Врач В. Шольц, осмотрев рану, спросил: «Не желаете ли видеть кого из ваших ближних приятелей?». Вместо ответа Пушкин сказал: «Прощайте, друзья!» Его взгляд был направлен на книжные полки его кабинета. «С кем он прощался в эту минуту, с живыми ли друзьями или с мертвыми, не знаю», – пишет Жуковский. (В 1962 году вышла в свет книга В. Лидина «Друзья мои – книги: Заметки книголюба», где упоминались и слова Пушкина. С этого времени нередко считается, будто «друзьями» поэт, умирая, назвал именно книги.)

Через Н. Ф. Арендта, лейб-медика Николая I, Пушкин попросил у царя прощения за себя (он давал слово не драться на дуэли ни под каким предлогом) и за своего секунданта Данзаса. Когда Данзас упомянул при нем о Геккерне, Пушкин, согласно Жуковскому, сказал: «Не мстить за меня! Я все простил». О том же, чуть иначе, вспоминает Данзас.

28-го Пушкин прощался с женой, детьми и друзьями. Данзас передает его слова: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать». Оба они были его ближайшими товарищами в Лицее; Пущин теперь отбывал каторгу.

Вдруг Пушкин спросил: «Карамзина? тут ли Карамзина?». Послали за Екатериной Андреевной Карамзиной, вдовой историографа. Свидание их продолжалось минуту, но когда Карамзина отошла от постели, Пушкин окликнул ее и попросил: «Перекрестите меня!»

В два часа дня пришел врач Владимир Даль, будущий автор знаменитого словаря. «Плохо, брат», – сказал Пушкин с улыбкой. Почти всю ночь Даль просидел у его постели. «Ах! какая тоска! – иногда восклицал умирающий, закидывая руки на голову. – Сердце изнывает!»

То и дело он спрашивал прерывающимся голосом: «Долго ли… мне… так мучиться?.. Пожалуйста, поскорей!.. Скоро ли конец?..» Когда боль становилась сильнее, Пушкин делал движения руками, стараясь сдерживать стоны. Даль убеждал его: «…Стонай, тебе будет легче». «Нет, – отвечал Пушкин, – нет… не надо… стонать… жена… услышит… Смешно же… чтоб этот… вздор… меня… пересилил… не хочу».

Раз он подал руку Далю и, пожимая ее, проговорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше… ну, пойдем!» Очнувшись, сказал: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лечу вверх по этим книгам и полкам; высоко… и голова закружилась».

Потом он опять, не раскрывая глаз, нащупал руку Даля и, потянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе». Даль взял его под мышки и приподнял выше; и вдруг он быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал:

– Кончена жизнь.

Даль, не расслышав, спросил:

– Что кончено?

– Жизнь кончена! – повторил он. – Тяжело дышать, давит!

Франсуа Рабле

(1494–1553)

французский писатель

В начале 1553 года Рабле ушел на покой с должности викария, приносившей ему постоянный доход. Причиной была, вероятно, болезнь: три месяца спустя писатель умер в своем парижском доме. О его последних днях достоверно ничего не известно, включая дату смерти – то ли 9, то ли 14 апреля.

Слова, будто бы сказанные им перед кончиной, появились гораздо позже:

– Опустите занавес, фарс окончен!

Их привел в 1592 году немец И. Т. Фрейг, причем не в биографии Рабле, а в комментарии к речам Цицерона.

В 1659 году вышло собрание сочинений Рабле с его биографией. Здесь рассказывалось, что кардинал Жан дю Белле послал к умирающему писателю слугу, чтобы осведомиться о его здоровье. Рабле ответил: «Скажи монсеньеру, что я нахожусь в том состоянии, в каком ты меня видишь: отправляюсь на поиски Великого может быть».

С тех пор фраза «Я отправляюсь на поиски Великого может быть» неразрывно связана с именем Рабле, который, похоже, не слишком твердо верил в загробную жизнь и бессмертие души.

Тогда же, в XVII веке, появилось легендарное завещание Рабле:

«У меня нет ничего и куча долгов; остальное я жертвую беднякам».

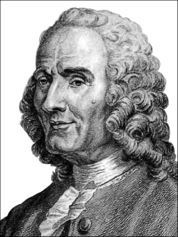

Жан Филипп Рамо

(1683–1764)

французский композитор

Рамо, сын органиста, научился читать партитуры раньше, чем книги. В 1745 году он стал придворным композитором Людовика XV. Рамо желал «поверить алгеброй гармонию» и написал немало трактатов по теории музыки. Это не мешало ему быть новатором; недаром он считается величайшим композитором Франции XVIII века.

Рамо умер в Париже 12 сентября 1764 года в возрасте 80 лет, вскоре после завершения пятиактной оперы «Бореады».

Уже в XIX веке стали рассказывать, что к умирающему Рамо явился его приходской священник и начал нараспев декламировать псалмы. Композитор не выдержал и воскликнул:

– Какого черта вы пришли мне ко мне петь, господин кюре? Вы же безбожно фальшивите!

Это одна из легенд о творце, который даже на смертном одре не терпит профанации своего искусства. Точно так же художник Ватто отталкивает грубо сработанное распятие, а мастер литературного стиля Малерб прерывает напыщенные поучения исповедника.

Сергей Васильевич Рахманинов

(1873–1943)

композитор, пианист, дирижер

1 февраля 1943 года Рахманинов получил гражданство США. Уже на другой день после этой процедуры он продолжил концертное турне. Чувствовал он себя плохо, и вызванный врач предложил прервать выступления.

Чтобы не подводить устроителей, он все же дал два концерта, которые еще раньше отменил по болезни. Жене, умолявшей его не выходить на сцену, он повторил свою любимую фразу: «Ты меня возить в кресле не будешь; кормить голубей, сидя в кресле, я не буду, лучше умереть». (Об этом мы знаем из воспоминаний его жены, Натальи Александровны.)

17 февраля, дав свой последний концерт в Луисвилле, Рахманинов лег на обследование в Лос-Анджелесе. Врачи диагностировали рак, скрыв от больного диагноз. Когда доктора ушли, Сергей Васильевич поднял ладони, посмотрел на них и сказал:

– Прощайте, мои руки.

Умирал композитор в своем недавно купленном доме в Беверли-Хиллз. Как-то в полузабытьи он спросил жену: «Кто это играет?» – «Бог с тобою, Сережа, никто здесь не играет». – «Я слышу музыку».

В другой раз, подняв руку над головой, он сказал:

– Странно, я чувствую, точно моя аура отделяется от головы.

25-го, за три дня до смерти, композитор стал терять сознание. В бреду он двигал руками, словно дирижировал оркестром или играл на фортепиано.