17. Страхофобия и как с ней бороться

13.11.1998 – 17:20

Госслужащий с Хоккайдо, 33 года:

Здравствуйте.

Сегодня – пятница, тринадцатое. Как Вы знаете, на Западе очень много людей, которые сегодня всего боятся. Такая боязнь называется «трискайдекафобия» (боязнь числа 13). Когда, например, люди не садятся на тринадцатые места и так далее. Сегодня у меня выдалось немного свободного времени, и я выписал из электронного словаря кое-какие слова, заканчивающиеся на «-фобия». Вот что у меня получилось:

1. Арахнофобия – боязнь пауков

2. Акарофобия – боязнь паразитов

3. Акустикофобия – боязнь звуков

4. Элюрофобия – боязнь котов

5. Аурорафобия – боязнь рассветов

6. Барофобия – боязнь тяжёлых предметов

7. Батарахофобия – боязнь лягушек

8. Библиофобия – боязнь читать и писать

9. Бриджефобия – боязнь мостов

10. Хронофобия – боязнь Времени

11. Коитофобия – боязнь совокупления

12. Кометофобия – боязнь комет

13. Дентофобия – боязнь зубных врачей

14. Дерматофобия – боязнь поцарапаться

15. Декстрофобия – боязнь камней и всего каменного

16. Дромофобия – боязнь переходить дорогу

17. Эротофобия – боязнь женских половых органов

18. Гамофобия – боязнь супружества

19. Хиппофобия – боязнь медведей

20. Хоумофобия – боязнь возвращения домой

21. Пениафобия – боязнь бедности

22. Птерофобия – боязнь птиц

23. Синистрофобия – боязнь левой стороны

24. Солецифобия – боязнь червей

25. Стасифобия – боязнь вертикальных линий

26. Сингенескофобия – боязнь родственников

27. Талассофобия – боязнь моря

28. Трихопатофобия – боязнь волос

29. Трискайдекафобия – боязнь числа 13

30. Вакцинофобия – боязнь вакцины.

Это лишь малая часть. Всего их там было 230. Но, может, даже из этого списка что-нибудь совпадает с Вашими фобиями, Мураками-сан?

Харуки Мураками:

Добрый день. Да… Похоже, времени у вас там и правда хоть отбавляй. Или вы это от всей души? Если так – спасибо, прочёл с интересом.

И действительно, каких только страхов у людей не встретишь! Особенно мне понравились «15, Декстрофобия» и «23, Синистрофобия» – это сильно. Интересно, бывают на свете люди, больные обеими сразу? Впрочем, это я так, из пустого любопытства спросил. Можете не искать. Сам я боюсь высоты. Туда, где высоко, забираться не могу. Хотя в самолёте – никаких проблем. А ещё у меня караокефобия, такэситадорифобия, форма служащих метрофобия, литобъединениефобия, струк ту ра лиз мо фобия, катапультофобия, спортклубофобия, ричард клайдерманофобия, пельменефобия, встречивыпускникофобия, ктокогоперепелофобия и застарелая вечерняя мангафобия.

В общем, скучать не приходится.

18. Третьего не дано? «К югу от границы, на запад от солнца»

Через четыре года после «Дэнса» (1988–1992, самый долгий перерыв между его романами) в свет вышел «К югу от границы».

Было известно, что вот уже второй год Мураками напряжённо работает в Америке над какой-то масштабной прозой. И когда в Японии вдруг вышла не очень большая повесть, журналисты и критики озадачились и не восприняли новую книгу всерьёз, полагая, что это, скорее всего, побочные отрывки из грядущего гиперромана «Хроники Заводной Птицы», о котором он уже в прессе распространялся. И – просчитались, ибо повесть внимания стоила. Да ещё и купились на собственную утку, так как ничего общего эта история с «Хрониками» не имела. Сам автор позже рассказывал:

Когда я писал Первый том «Хроник», мне вдруг понадобилась какая-нибудь новая история для резкой смены действия. И вот я начал писать такую историю, и написал аж четыре главы. И подумал: ого, отложу-ка я это в сторону. Для романа нашёл что-то ещё, а эту линию позже разработал в целую повесть.

* * *

Хорошо, капитан, мы съедим эту рыбу. Но сначала отрежем ей уши и хвост.

Александр Дёмин, «Синглы», 1996

Итак, посмотрим, что это мы такое поймали.

Странно. Вроде уже в руках её держишь – а толком не разберёшь. Уж больно скользкая, из рук вырывается, всеми цветами блестит…

Цветами?

Так точно. Рыба эта не простая, а красно-голубая. Хочешь сварить повкусней да не отравиться – сначала разложи её внутренности по цветам. Вопросы?

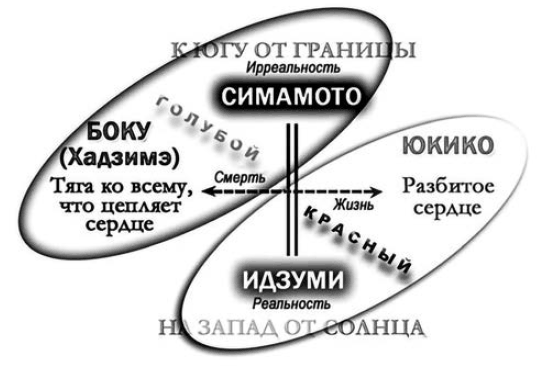

Вопросов нет. «К югу от границы» – это повесть о Крови и Воде.

Сказ о Красной Идзуми и Голубой Симамото.

* * *

Жил на свете мальчик, девочку любил. Одноклассницу. Хроменькая была немного, но симпатичная. Да и, как дети говорят, «своя в доску». И дружили они не разлей вода, и больше им никого было не нужно.

Потом все немного подросли, и девочка стала ещё симпатичнее. А мальчик вырос застенчивым и не очень в себе уверенным. И вот он, мальчик, начал бояться, что она отвергнет его как девочка. И постепенно перестал с нею встречаться. Чем сильно эту девочку обидел, хотя особенно о том не задумывался. И уже в старших классах начал встречаться с другой. Вторая девочка была попроще, но с ней было легко, тепло, и она тоже всегда внимательно слушала.

А потом все ещё немного подросли. И хотя с этой Второй девочкой ему вечно «чего-то не хватало», однажды мальчик захотел её как девочку. Но он волновался и слишком спешил, она тоже волновалась и просила не торопиться, а потом ещё и тетя нагрянула как снег на голову, – в общем, ничего у них не вышло. Зато вышло с её двоюродной сестрой, с которой он почему-то не волновался. Чем сильно её, эту Вторую девочку, обидел. И в итоге тоже потерял.

А тут и школа закончилась. Вторая девочка завалила экзамены в вуз, прибилась к женскому колледжу в какой-то «глухомани поближе к дому», а мальчик поступил в столичный университет и уехал в большую жизнь…

Очень простая история. Простая и узнаваемая – кем угодно в любой части света. В разных странах, за стойками баров в разных городах, у разных костров на разных морских берегах и в разных уютных постелях её часто рассказывают тридцати-с-чем-нибудь-летние разведённые холостяки любопытным молоденьким девушкам. Вот, прямо сейчас рассказывают. ОдноврЕмЕнно.

Как в любой части света, обычно вся история на том и обрывается. Хотя некоторые особо любопытные девушки ещё спрашивают: что же именно заканчивается – и заканчивается ли вообще? Но ты уже слишком вырос, слишком хорошо понимаешь, что происходит, и слишком занят, в том числе и сегодня вечером, чтобы об этом думать. Всё-таки ты уже закончил вуз, поступил в фирму – издательство школьных учебников, работа как работа, почему бы и нет. Ты уже давно встречаешься с Третьей девушкой, а потом и женишься на ней. С лёгкой подачи её папаши, человека серьёзного, увольняешься из фирмы и открываешь своё джаз-кафе. Жена рожает, кафе процветает, «джип-чероки» у подъезда. А однажды о тебе даже пишут в модном журнале как о достопримечательности города.

И тут – бывает же такое – в кафе начинают заглядывать твои бывшие одноклассники. Четверть века спустя.

Привет! А я тут фото в журнале увидел – дай, думаю загляну, проведаю. Ну, как ты вообще? А помнишь… – и всё в таком духе. А один из них, кстати, видел недавно твою Вторую. И ты эдак небрежно интересуешься, как она. И вдруг узнаешь, что жизнь у неё не сложилась. Что все соседские дети её боятся, как привидения.

И с этого дня ты сам, как ребёнок, начинаешь бояться её прихода.

Но приходит не она. Вместо неё появляется Первая. И ещё как появляется! Больше не хромает – операцию сделала. И ещё симпатичнее стала, чем прежде. «Почти без косметики, одетая стильно, дорого – голубое шёлковое платье, поверх него кардиган бледно-бежевой шерсти. Лёгкая, как луковая шелуха. На стойке – сумочка одного тона с платьем. Возраст? Не знаю. В общем, в самый раз…»

Магнетизм?

Тот самый магнетизм?

– Всё так же любишь голубой? – говоришь ты ей.

– О да, – отвечает она. – Мой любимый цвет. С детства ношу.

* * *

Главное – держи в голове: за исключением только одной сцены в повести, цвет Симамото (твоей Первой девочки) – голубой.

Голубой и белый.

Вода с привкусом воздуха.

Идзуми (Вторая) тоже пробовала этот цвет. Всего однажды. В тот первый раз, когда она попыталась остаться с тобой до конца. Тогда на ней были «узкие бледно-голубые трусики и такого же цвета лифчик. Не иначе специально купила для такого случая».

Но у вас ничего не получилось. Она заявила, что «с неё хватит». И надела «красный свитер, а поверх него – легкое пальтецо бежевого цвета». С тех пор её лейтмотив – всегда красный.

Кровь с привкусом смерти.

И хотя само имя “Идзуми” переводится как «родник», эта вода с самого начала окрашена кровью.

А теперь раскрой книгу заново – и смотри внимательно, как, когда и на ком меняются цвета. Да не забывай: сами цвета неизменны. Меняется то, что ими окрашено. Что же?

Вспомни, когда, где и в чём является тебе Симамото.

Первые классы школы, у себя дома – постоянно носит свитера голубого цвета и белые носки; напевает песенку «Pretend you're happy when you're blue».

Тебе 28, в кварталах Сибуя – похожая на неё женщина идёт, приволакивая ногу, в длинном красном плаще и чёрных кожаных перчатках, а в свободной руке держит красный бумажный пакет из универмага.

Тебе 36, в твоём кафе – голубое шёлковое платье, кардиган бледно-бежевой шерсти.

Тебе 37, в твоём кафе – светло-голубой свитер с высоким воротом, тёмно-синяя юбка.

Следующее воскресенье, у реки в Исикаве (похороны её единственного ребёнка) – бесцветная (чёрно-белая?). Единственная цветная вещь – зелёный нейлоновый рюкзак.

Октябрь того же года, в твоём кафе – белое платье и свободный тёмно-синий (navy-blue) жакет.

Через 2 недели после её исчезновения, на улице Гайэнмаэ, – похожа на неё женщина в голубых брюках из хлопка и бежевом плаще шагала на белых туфлях-лодочках, приволакивая ногу.

А теперь соединяй, когда что происходило.

Через четверть века Голубая Симамото придёт в твоё кафе. Но за восемь лет до этого она померещится тебе на улице. И с тобой случится странное происшествие. Ты потеряешь перчатки. Забежишь в универмаг купить новые – и снова увидишь её. Отследишь до какой-то кофейни, даже сядешь за столик напротив, но заговорить не решишься. Она заметит, что за ней следят, выйдет на улицу, поймает такси и исчезнет, а вместо неё появится угрюмый «бодигард» и всучит тебе тыщу баксов, чтобы ты немедленно провалился сквозь землю.

Ты возьмёшь эти деньги. Даже не задумаешься о том, что происходит. Нет, ты не будешь их тратить, – но возьмёшь. И ближайшие десять лет твоей жизни превратятся в Жизнь с Привидениями. Пока эти деньги сами не исчезнут из твоего стола.

Уже через пару месяцев ты будешь ругаться с женой из-за семейных денег, что она вложила в акции по совету отца:

– Ты легко можешь сказать, что за полмесяца мы с вложенных денег вдвое больше получим. Было восемь миллионов, станет шестнадцать. Но мне кажется, нельзя так думать. Неправильно это. Я чувствую, как мало-помалу втягиваюсь в авантюру, незаметно становлюсь её участником. Будто в пустоту проваливаюсь.

Юкико посмотрела на меня через стол. Ничего не говоря, я снова принялся за еду. Внутри всё дрожало. Что это? Раздражение? Злость? Что бы ни было, я никак не мог унять эту непонятную дрожь.

Что же тут непонятного, парень? Твоё подсознание уже подсказывает, что тебя купили. Купила с потрохами твоя страсть ко всему, что бередит тебе сердце, когда ты взял её проклятые деньги. Но ты по-прежнему не желаешь соединить в голове все цвета – и увидеть, в какую авантюру ты позволил себя втянуть.

Ты, похоже, вообще ничего не желаешь.

Ау?

Через восемь лет Голубая Симамото в твоём кафе подтвердит, что это была она. И солжёт.

Потому что та женщина была в красном плаще и чёрных очках, а в руках держала чёрную сумочку и красный пакет из универмага.

Сомнение Первое: Симамото – не всегда Симамото.

Сомнение Второе: А точно ли Идзуми не приходила?

Рабочая догадка 1: Симамото может являться как призрак Идзуми.

Рабочая догадка 2: Новая Симамото в твоём кафе – и есть призрак Идзуми, которая «не пришла».

Двадцать пять лет спустя ты встречаешь её, голубую мечту своего детства, которую сам же похоронил, – и целые полгода встречаешься с ней, не желая ничего изменить. Она опять исчезает, и твой мир окончательно теряет цвет. И ты понимаешь, что ради той, что исчезла, мог бы бросить жену и детей.

И вот тогда, ещё через полгода, она является снова. Дождливым вечером. И дарит тебе перевязанную красной ленточкой пластинку Ната Кинга Коула с любимой песней твоего детства… которой никогда не существовало.

* * *

Нат Кинг Коул пел «К югу от границы». Как давно я не слышал эту мелодию…

– В детстве, когда я её слушал, мне страшно хотелось узнать, что же такое находится там, к югу от границы.

– Мне тоже, – сказала Симамото. – Знаешь, как меня разочаровало, когда я выросла и прочитала слова песни по-английски. Оказалось, он просто о Мексике поёт. А я думала, там что-то такое…

– Какое?

Симамото провела рукой по волосам, собирая их на затылке.

– Не знаю. Что-то очень красивое, большое, мягкое…

Двойка тебе, Хадзимэ-кун, по музлиту. Песни «К югу от границы» Нат Кинг Коул никогда не пел. Существует песня «К югу от границы (в далёкой Мексике)», в которой действительно поётся о Мексике. Но исполнял её не сам Коул, а его близкий друг Фрэнк Синатра.

В детстве Хадзимэ и Симамото слушали её, не зная английского. То есть, якобы намекает нам автор, дело тут не в словах… Ой ли?

«Да не будь он Мураками, если тут не зарыта какая-то очередная собака», – подумал я, полез в интернет и отыскал-таки эти слова. И не зря.

Трояк тебе, Симамото-тян, по английскому. «Он» ведь не «просто о Мексике поёт». Твой «чёрный Синатра» поёт о любви, которая давно умерла, но до сих пор терзает сердце:

South of the border,

Down Mexico way,

That's where I fell in love

When the stars above came out to play.

And now as I wander,

My thoughts ever stray

South of the border,

Down Mexico way.

Что приблизительно означает:

К югу от границы,

В далёкой Мексике

Я однажды влюбился —

И звёзды зажглись в мою честь;

И с тех пор я скитаюсь,

А сердце всё там же…

К югу от границы,

В далёкой Мексике.

Дальше ещё интереснее. По музыке-то вроде мажор, даже залихватский такой мотивчик. А по словам – не «эвергрин», а просто «bluezo Mexicano» какое-то. Герой песни встречает на фиесте «девушку в испанских кружевах», проводит с ней единственную ночь (because it was fiesta, and we were so gay) – и уезжает своей дорогой. А через много лет возвращается, но видит свою любовь в «белой вуали» (in a veil of white, то есть либо в фате, либо в саване; в любом случае – лица не видно) молящейся перед свечой – и церковные колокола сообщают ему, что он должен уйти и больше никогда сюда не возвращаться:

The mission bells told me – ding-dong! —

That I must not stay,

Stay south of the border,

Down Mexico way.

Колокол спел мне – дин-дон! —

Чтоб я уходил

За границу,

Подальше от Мексики.

Всё, конец фильма. Ни тебе «солнца», ни «запада». Вторую половинку заглавия романа – «West of the Sun» – Мураками «привинтил» уже сам. С коварным писательским умыслом. Каким – читаем чуть ниже:

– К югу от границы, на запад от солнца, – проговорила Симамото.

– А на запад от солнца – там что?

– Есть места. Ты слыхал о такой болезни – сибирская горячка? Я когда-то о ней читала. Ей болеют в Сибири крестьяне. Представь: вот ты крестьянин, живёшь один-одинёшенек в этой дикой Сибири и каждый день на своём поле горбатишься. Вокруг – никого, насколько глаз хватает. Куда ни глянь, везде горизонт – на севере, на востоке, на юге, на западе. И больше ничего. Утром солнце на востоке взойдёт – отправляешься в поле; подойдёт к зениту – значит, перерыв, время обедать; сядет на западе – возвращаешься домой и спать ложишься. <…> И приходит день, и что-то в тебе умирает.

– Умирает? Что ты имеешь в виду?

– Не знаю, – покачала головой Симамото. – Что-то такое… Каждый день ты видишь, как на востоке поднимается солнце, как проходит свой путь по небу и уходит на западе за горизонт, и что-то в тебе рвётся. Умирает. Ты бросаешь плуг и тупо устремляешься на запад. На запад от солнца. Бредёшь день за днём как одержимый – не ешь, не пьёшь, пока не упадёшь замертво. Это и есть сибирская горячка – hysteria siberiana.

– Но что там, к западу от солнца?

Симамото опять покачала головой.

– Я не знаю. Может, ничего. А может, и есть что-то. Во всяком случае – не то, что к югу от границы.

Так как ты звался, гордый-Ворон-там-где-Ночь-царит-всегда?

Догадайся без труда.

Всего-то дела – перевести обе половинки заголовка романа в «общечеловеческую» символику. И назвать эти вещи их суровыми мексикано-сибирскими именами. Получаем:

«К югу от границы + На запад от солнца» =

За любовью, что сам же сгубил,

Бредёшь,

пока не свалишься замертво.

* * *

– Главное – называть все вещи своими именами… – пробормотал я рассеянно и повернул ключ зажигания.

– Чем-чем? – переспросила она, пристёгивая ремень.

Я посмотрел на неё и вздохнул.

– Слово такое японское, «ими-нами». «Волны смысла» означает. «Ими» – смысл, «нами» – волна… Хотя правильнее, конечно, «ими-но нами».

– Ими, но нами?

В её голосе звякнула тревожная нотка.

– Ну… Если хочешь, можно и так.

– А! – осенило её. – Именно нами!

Я одобрительно хмыкнул, и моя старенькая «субару» наконец тронулась с места.

* * *

Она дарит тебе обманку. Фантом. Вашу с ней любимую песню, которой не было. Ты уже большой мальчик и прекрасно знаешь, о чём эта песня. О том, чего делать нельзя.

Нормальный такой подарок от уважающего себя призрака.

Но ты, конечно, об этом не думаешь. Ты вообще ни о чём не думаешь, ты проскакиваешь на голубой и не останавливаешься на красный, красное манит тебя, как быка, когда ты мчишь с этим призраком всего, что ты искал двадцать лет, – по хайвэю сквозь непроглядный ночной ливень на свою дачу. Чтобы только отключиться от давно опустевшей реальности – и услышать всё так же, как было четверть века назад. Ты всё глубже проваливаешься в зрачок чёрной птицы по имени Никогда.

И когда этот Призрак затевает с тобою свой танец, тебе даже не приходит в голову, что начался древнейший ритуал, в котором ты – и жертва, и главное действующее лицо:

Она велит тебе снять одежду, ты раздеваешься и удивляешься, почему не разделась она.

Двадцать лет назад ты раздевал Идзуми, оставаясь одетым.

Ты желаешь её, но она тянет время: «Не хочу торопиться. Я так долго этого ждала».

Она ждала этого двадцать лет. С тех пор, как она умоляла тебя не спешить, но ты не слушал.

Когда ты уже в ней, она выворачивает наизнанку «самый счастливый день» твоей юности, и твоя голова заполняется кошмарными видениями. Ты в ней, но она слишком далеко от тебя, в совершенно ином мире, где тебя нет.

Двадцать лет назад ты признавал, что бросишь её, даже если она станет твоей, и всё равно её добивался.

Всё когда-нибудь возвращается в своё начало. Туда, где чёрное опять будет белым, а красное – голубым. Вода с лёгким привкусом воздуха. Всё, о чём ты мечтал. Она всасывает тебя, точно вакуум, с такой силой, что ты наконец понимаешь: все эти двадцать лет она хотела настичь тебя и прибрать к рукам навсегда.

Но лишь теперь ты полностью в её власти.

Она зовёт тебя за собой.

И ты обещаешь, что уйдёшь вместе с нею.

– Выслушай меня, Хадзимэ, – наконец заговорила Симамото. – Внимательно выслушай, это очень важно. Я уже тебе как-то говорила: жизнь с серединки на половинку – не по мне. Ты можешь получить всё или ничего… Я не буду являться по твоему зову, когда тебе захочется. Пойми. А если тебя это не устраивает и ты не хочешь, чтобы я опять ушла, бери меня всю целиком, со всем моим «наследством». Но тогда и ты нужен мне весь целиком. Понимаешь, что это значит?

– Понимаю, – ответил я.

– И всё-таки хочешь, чтоб мы были вместе?

– Это уже решено. Я постоянно об этом думал, пока тебя не было. И решил… Обратной дороги нет.

И ещё раз, чуть ниже:

– Погоди, а жена как же? Дочки? Ведь ты их любишь, они тебе очень дороги…

– Конечно, люблю. Очень. И забочусь о них. Ты права. И всё-таки чего-то не хватает… Откуда этот вечный голод и жажда, которые ни жена, ни дети утолить не способны? Это может только один человек в целом мире. Ты. Только с тобой я могу насытить свой голод. Теперь я понял, какой голод, какую жажду терпел все эти годы. И обратно мне хода нет.

И, наконец, в третий раз:

– Но если бы мы не встретились, ты так и жил бы дальше – без хлопот, без сомнений. Разве нет?

– Может, и так. Но мы встретились, и обратного пути уже нет. Помнишь, ты как-то сказала: что было, того не вернёшь. Только вперёд. Что будет – то будет. Главное, что мы будем вместе. И вдвоём начнем всё сначала.

Вот оно. Свершилось.

Ты ведь не просто «подписку дал». Если бы только так – тогда, возможно, у тебя ещё были бы какие-то шансы. Тогда, может быть, твоя верная Юкико ещё спасла бы тебя, как Герда, пробравшись сквозь все круги ада к «самому правильному зеркалу мира». Но ты – согласился. Своими руками поджёг этот чёртов бикфордов шнур. И время пошло.

Ты сам разрешил ей забрать тебя отсюда. Так не удивляйся тому, что с тобой будет дальше.

А дальше, к рассвету, она исчезнет. Хотя – это ты подумаешь, что исчезнет. Ей некуда исчезать. На этом свете её уже три года как нет. Вспомни похоронную открытку, что прислала тебе Идзуми из Нагои. Якобы о смерти её двоюродной сестры. Это ты решил, что сестры. И даже не задумался, почему соседские дети боятся заглядывать самой Идзуми в лицо.

Да потому что у неё нет лица.

Красная Идзуми, которую ты бросил, умерла в Нагое три года назад. И пришла к тебе в образе той единственной, несуществующей, к которой ты стремился всю жизнь, и ради которой сегодня отрёкся от всего, что ещё держало тебя в этом мире.

Трижды отрекся. И никто тебя за язык не тянул.

Как тот паренек на чужих саночках, забывший слова молитвы. Трижды вокруг катка – и поминай как звали. И спасать тебя некому. Ты сам от всего отказался. Асталависта, бэби. Down Mexico way.

Ещё несколько дней – и последние силы покидают тебя. Как будто кто-то подкрался сзади без единого звука и выключил тебя из розетки. Ты вспоминаешь ребёнка, которого ни разу не видел. Её единственного ребёнка от единственного мужчины. Ребёнка, чей пепел растворился в реке, которая растворилась в море. А потом, испарившись, пролился дождём – и снова вернулся в море. Ты знаешь: он должен быть где-то здесь. Погружаешься в воду и пытаешься разглядеть его в бескрайней голубизне. Ты видишь так похожих на тебя рыб, которых не видит больше никто, и которым неведомо, какой очередной ливень хлещет там, наверху, в мире плоти и крови, где и шагу нельзя ступить, чтоб не сделать кому-нибудь больно. В чёрно-белом мире, куда уже нет никакого желания возвращаться.

Ты ложишься грудью на дно, и кто-то сзади тихонько кладёт тебе руку на спину. Тому, в ком больше нет воздуха, хватит и прикосновения. Легка десница твоего Командора.

* * *

Цветовая раскладка японских светофоров – «красный, жёлтый, голубой». В древности японцы не разделяли синего, голубого и зелёного, называя их общим словом «аой» – что-то вроде «цвета морской волны». В букете прочих сюжетно-цветовых линий именно переключение светофоров на улицах несёт в «Юге» громадную смысловую нагрузку. После каждого появления Голубого Призрака где-нибудь меняется светофор – и мы встречаемся с Красным Призраком, как и наоборот.

Так, в финале, уже после роковой ночи и «исчезновения» Симамото, читаем:

Я стоял, прислонившись к светофору, и смотрел под ноги. Светофор переключился с зелёного (= голубого) на красный, потом снова загорелся зелёный…

Наконец я поднял глаза и увидел перед собой лицо Идзуми. Она сидела в такси как раз напротив и смотрела на меня из окна с заднего сиденья. Машина остановилась на красный свет, нас разделяло не больше метра… «Её дети боятся…» – вспомнились слова однокашника… На её лице не было ни малейших признаков того, что мы называем выражением. На ум пришло сравнение с комнатой, из которой вынесли всю мебель, до последней табуретки. И это бесчувственное, опустошённое лицо, напомнившее мне морское дно, мёртвое и безмолвное, смотрело на меня не отрываясь… Ничего не соображая, я почти непроизвольно вытянул руку и, коснувшись стекла, за которым сидела Идзуми, погладил его кончиками пальцев… Но Идзуми даже не шевельнулась, не моргнула ни разу. А может, она умерла? Нет, жива. Она живёт в этом застывшем беззвучном мире за стеклом. На её неподвижных губах застыло небытие, без конца и без начала.

Загорелся зелёный (= голубой), такси тронулось с места. В лице Идзуми ничто не дрогнуло до самого конца. Я стоял, парализованный, и наблюдал, как такси растворяется в потоке машин.

Но что особенно важно: слова «жёлтый» мы в повести не встречаем ни разу. Как будто такого цвета в принципе не существует. В том самом принципе, на котором Мураками и строит свою красно-голубую эстетику. «Да», которое меняется в «Нет». И «Нет», которое переключается в «Да». Сразу, без переходов.

Жёлтый – цвет ожидания. Цвет сомнения и раздумья: а стоит ли вообще переходить? Цвет возможности двинуться в какую-то третью сторону. Но в повести о «синдзю́» – классическом самоубийстве влюблённых – никакого третьего не дано. Тут уже или – или. Око за око. Голубым по красному, красным по голубому.

«Завтра начинаю новую жизнь», – отвечаешь ты собственной жене. Последнее, что вообще произносишь. Но говоришь не с ней. Ей нет в тебе места.

Ты бы и рад. Ты ведь честно пытался выбрать то, что сам считал правильным. Годами старался понять, где в тебе зло, а где добродетель. И где она, твоя личная установка, которая, даст бог, включится и расставит всё на места…

Увы! Ей нет места в тебе. У твоего светофора только два цвета.

– Уходишь или нет? – требует ответа Юкико.

– Остаёшься или нет? – вторит ей Призрак.

И ничего посередине. Никакой возможности для манёвра. Тебя выкидывает наружу, как медузу из океана. Ты корчишься на песке, и клетки твоей кожи глотают пустой смертоносный воздух.

Там, откуда ты родом, нет ни добра, ни зла. Там, в твоём море, есть только ты сам. Ни во что не окрашенный, прозрачный, призрачно голубой.

Лишь когда тебя выкинуло из воды, ты принял форму этого мира – и начал вызывать в ком-то ненависть, а в ком-то любовь. Кого-то ранить и убивать, а кого-то исцелять и возвращать с того света. Получать с одной стороны ласки да поцелуи, а с другой – пинки да подзатыльники. Как только ты обрёл плоть и кровь, ты уже не можешь оставаться собой. Ты всегда будешь для них хорошим или плохим. Не потому, что желаешь того сам. А потому, что они всегда будут хотеть твоих плоти и крови, пока ты дышишь одним с ними воздухом.

Да, ты ещё здесь, хотя дышать этим воздухом всё труднее. Ты уже не представляешь, чего захотеть так, чтобы это кого-нибудь не поранило. Слишком много чужих желаний, которые не совпадают с твоими. Слишком много воздуха в мире, где больше нет никаких границ, и эта война не кончится никогда. Слишком много красного – и слишком мало голубого, чтобы ещё чего-нибудь пожелать.

– Про море – забыть… – повторяешь ты, словно мантру. – Эта штука давно уже канула в прошлое.

Но отними у тебя твоё море – и от самого желания быть остаётся лишь мокрый розовый след на голубоватом песке.

Так устроено. Дождь идёт – цветы оживают, нет дождя – цветы вянут. Мошек и жуков пожирают ящерицы, ящериц склёвывают птицы. Исчезают поколения, на их место приходят другие. Вышедшие из моря превращаются в прах, испаряются в небесах, выпадают на землю дождём – и снова уходят в море. Таков порядок. Каждый живёт по-своему и по-своему умирает, не оставляя на земле ни малейшего смысла: там уже никто никого не обидит и не будет обижен никем.

Неужели и правда после нас всегда остаётся пустыня? Пустыня – и больше ничего?