13. Матрица: русификация

Эх, сидеть бы с тобой сейчас бок о бок у маленького ночного костра на морском берегу. С бутылкой «Ахашени», пачкой сигарет, и чтоб волны шелестели. И слушать, как ты задумчиво рассказываешь, что человек взрослеет, что, хочет он того или нет, набирается опыта, теряет наивность и невинность. А это почище снега и ветра, и трогает всех, вне зависимости от времени и места…

О том, что у тебя есть сестра, которой двадцать три года. И кто-то там ещё восемнадцати лет. И несколько мелких романов с теми, кто намного младше тебя, с ними ты тоже общаешься. И все они, конечно же, говорят нормальным, правильным, вполне литературным языком. Ты призываешь посмотреть на тиражи сегодняшних книг, на то, что читает молодёжь. Дескать, это нам не Доценко какой-нибудь, которого читают лысые дяденьки и варикозные тётеньки. Молодёжь читает не кого-нибудь, а Мураками. Нет, конечно, Мураками не есть твой любимый писатель, но он, безусловно, писатель не вульгарный. Он, безусловно, писатель не примитивный. Все их любимые писатели – Перес-Реверте, Мураками, Пелевин, ну да, всё, что называется модным романом, что хорошо продаётся, причём не только в Москве и Петербурге, а по всей стране, – довольно-таки культурная литература. Очень хорошо сделанная, с большим объёмом цивилизационной информации, заложенной внутри, даже не проявленной, а просто внутри неё существующей, отзвуками, отсветами. Что на сегодня и является молодёжной литературой.

А море смеётся

У края лагуны…

Ты удивляешься: мол, с одной стороны они читают Мураками и слушают хорошую западную музыку – вон какие концерты стали привозить сюда, и сколько они собирают народу. А с другой стороны, получается, что мы же сами и хотим, чтобы они у нас выглядели дикими, примитивными, тупо разговаривали. Ты знаешь, кто ходит на концерты Маши Распутиной. Нет, ни в коем случае не молодёжь. Молодёжь составляет в лучшем случае двадцать процентов зала. Молодёжь ломится на какого-нибудь там Моби. Или если говорить о русской музыке – молодёжь ходит на «Мумий-Тролля». На Земфиру, да. То есть на самом деле они действительно свободны, они действительно другие…

Пенные зубы,

Лазурные губы.

Ещё вина? Да ты не бойся, здесь не укачивает.

P. S. Спасибо за «Столицу». Вся старенькая подшивка, что от тебя осталась, давно расползлась по сёлам и весям Хонсю.

* * *

Бесполезная информация:

✓ В «Песне ветра» герои для сообщения между собой пишут 2 письма, 30 раз говорят по телефону и ни разу не пользуются компьютером.

✓ В «Пинболе» герои писем не пишут, 43 раза говорят по телефону и ни разу не выходят на связь по компьютеру.

✓ В «Хрониках Заводной Птицы» – 98 писем, 285 звонков и 48 случаев общения по компьютеру.

✓ С 1970-го по 2000 г. средний возраст читателей Мураками в Японии – около 30 лет – практически не изменился.

14. Исцеление возрастом. «Норвежский лес»

Edik S., Los Angeles: Заметил, что «Norwegian Wood» у вас почему-то переводят на русский как «Норвежский лес». Дело в том, что если название этой книги взято Мураками из одноимённой песни The Beatles, переводить надо как «Норвежское дерево» или «Норвежская древесина», а совсем не как «лес». В песне идёт речь о парне, приглашённом домой случайно встреченной девушкой. Мебель квартиры вся сделана из норвежского дерева (подразумевается, очень дорогая). Парень, проговорив почти всю ночь с девушкой, отправляется спать в ванную комнату. Когда он просыпается, то находит себя в одиночестве (из контекста следует, что девушка на работе). Недолго думая, наш герой поджигает норвежскую мебель, последней фразой в песне является саркастическое «Isn't it good, Norwegian wood». Так что «лес» тут ни при чём.

Д.К., Moscow: Эдик, вы просто сыплете соль на наши старые раны. «Norwegian Wood» начали переводить как «Норвежский лес» лет 30 назад, эта «традиция» заложена журналом «Ровесник» и прочими «знатоками» рок-поэзии ещё тогда, когда в смысл песни никто не вникал. Видимо, здесь сыграло роль ещё и то, что для названия песни «лес» куда поэтичнее, чем «древесина». ТА ЖЕ ЕРУНДА ПРОИЗОШЛА И В ЯПОНИИ. Японское название книги – «Норувэй-но Мори» (лес), а не «Норувэй-но Маки» (дрова), и нам как переводчикам остаётся только разводить руками. Вот если бы мы переводили «Битлз» с оригинала – дело другое. Увы, увы…

* * *

В послесловии к «Норвежскому лесу Мураками признаёт, что сначала хотел написать «стопроцентно любовный роман». Но – для того ли, чтобы сильнее нас заинтриговать, – явно привнёс сюда мистическую атмосферу из «Конца Света». Бродить по «Норвежскому лесу», не побывав в «Стране Чудес», куда менее увлекательно. Ведь именно здесь он исцеляется от болезни, которой заболел там. Что само по себе в очередной раз пахнет смертью.

Но если это любовная история – то чья и с кем?

За какие-то пару лет роман наградили несколькими престижными премиями – и, благодаря отчаянным усилиям критиков, вставили в рамку под названием «сентиментальный реализм». Термин «любовный роман», пусть даже и «стопроцентный», всё-таки не очень соответствовал серьёзности членов уважаемой японской литкомиссии.

Ну, это ладно. Для нас, пожалуй, главный вызов – в том, что сам же Мураками считает «Новежский лес» ещё и своим самым реалистичным романом.

Как нам всем уже доказали Борхесы с Маркесами, реализм реализму рознь. Как и всякий умелый маг, Мураками просто умалчивает слово «магический».

* * *

Сюжет здесь тройной – нечто вроде слоёного пирога. Кому достаточно, снимает лишь первый слой, кто желает «чего-то ещё» – копает дальше. И делает открытие за открытием.

Во-первых, это никакой не любовный треугольник. Да, молодой самостоятельный парень Ватанабэ встречается с двумя девушками одновременно: с Наоко, живущей будто в снах наяву, – и с Мидори, горланящей песни под гитару, когда горят чужие дома. С Мидори его сближает смерть её отца, и какое-то мистическое чувство заставляет парня решить, будто сейчас ему эта связь важнее отношений с Наоко. Поэтому, хотя он приезжает к Наоко в лечебницу и проводит с ней долгие вечера, пытаясь вернуть её к жизни, – именно жизни в их отношениях нет, и они понимают это сами. Это чувствует и Рэйко – проводница-медиум между живым героем и его мёртвой любовью. Но она ещё выскажется. Всему своё время.

Странная история, ей-богу. Как-то даже неэротично для любовного романа. Вон какая у автора роскошная Мэй получилась в «Дэнсе», да и «ушастая» ничего себе – может ведь, если захочет… А тут ещё и сам автор будто намёк за намёком подкидывает: да не любовный это треугольник, о чём и речь…

Ловушка этой книги, пожалуй, в том, что, читая её, мы ожидаем повторения традиции. Классического, пускай и японского, подхода. Слишком уж всё кажется обыденным, реалистично-сереньким, «как в жизни». Ни тебе женского вуду. Ни завалящей интриги. Уже к третьей главе мы на это покупаемся, вздыхаем – и по инерции отходим на позиции «от любопытства – к познанию»: ждём от героя романа с кем-то одним. Но зачем-то (?) читаем дальше – и не разочаровываемся.

У лунатической Наоко – три главных «обязанности» в романе. Во-первых, она даёт герою понять, что она – не женщина его жизни, и своей смертью прекращает его вредоносные «сессии» с потусторонним миром. Во-вторых, открывает ему путь к той, с кем он может быть счастлив, – Мидори. И в-третьих, знакомит его с Рэйко – и выводит повествование на ещё одну сакральную любовную связь.

Иначе говоря, в лице Наоко он встречается со своим Генеральным Медиумом. По своему назначению очень похожим на Человека-Овцу, подключавшего героя к собственной жизни в «Дэнсе».

Вспоминаем.

Ватанабэ начинает забывать о Мидори, своей настоящей любви. Он в депрессии, его душа медленно умирает. И тогда к нему приходит призрак его юности – Наоко, и он спит с ней в её двадцатый день рождения. Но этому суждено случиться лишь раз, единственный раз в жизни девушки, когда она теряет невинность – и становится падшим ангелом, потому что даже никогда не любила его. Вот почему, захотев вернуть Наоко, Ватанабэ обнаруживает, что его юность пропала, она унесла её туда. Откуда всё реже приходят письма. Куда ещё можно ей написать. Но увидеться с ней «в этом мире» уже нельзя. Для этого нужно поехать в лечебницу «Амирё» – по ту сторону гор. И эта охота за якобы своей женщиной на том свете продолжается у Ватанабэ с 1969 по 70-й год. Он зависает между мирами. И вот тогда происходит ещё один контакт: призрак обнажённой Наоко является ему и садится на край постели в «том мире» – лечебнице Амирё. Поцелуй Ангела исцеляет. Будь счастлив, мальчик, беги и больше не расшибайся… Что-то в этом духе.

Стопроцентно любовный роман.

Но вот какая закавыка.

При чтении книги возникает странное чувство – словно происходит обман зрения, и мир слегка троится. Реальный объект чуть-чуть не такой, как на снимке, а снимок слегка отличается от негатива. Заметили? На какую-то десятую долю миллиметра скандинавская сага с Наоко, испанская драма с Мидори и сакральная камасутра с Рэйко, наложенные друг на друга, начинают «сбоить», не совпадая во времени и пространстве. Но мы не можем понять, отчего это происходит. Мы только крякаем озадаченно: ну, автор, эк завернул! – и попадаемся на его хитроумный крючок. А точнее – в его временну́ю петлю.

Да, «норвежский лесник» Мураками снова заигрывает со Временем.

Сравним все три слоя сюжетного «пирога».

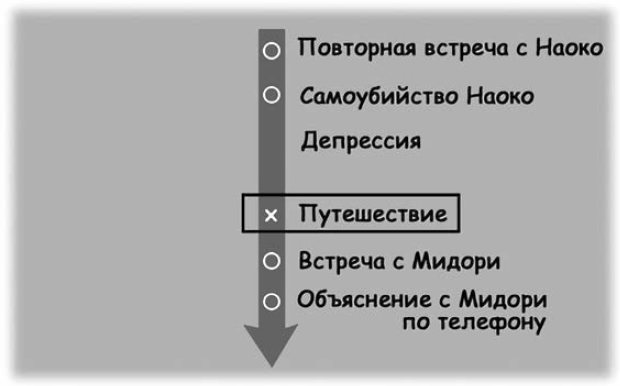

Первый слой – внешний, с ходу считываемый сюжет произведения:

В этой истории после самоубийства Наоко герой отправляется в очень странное Путешествие. Куда-то за Осаку – на противоположный берег Японии, по ту сторону гор. На угрюмые пустынные косы Японского моря в префектуре Тоттори, к прибрежным соснам, мокрому песку и голым скалам. Туда, где ещё осталась Природа-мать, где можно войти в неё и говорить, как говорили предки, с каждым деревом и каждым камнем, в которых обитали могущественные боги-ка́ми – и, когда их просили, давали слабым дремучую силу выживать на этой земле.

Там тебя наконец отпускает горечь. Потому что смерть – это смерть, а твоя любовь – это твоя любовь. «Видишь, всё хорошо. Я же здесь», – стыдливо улыбается она. Её улыбка смягчает сердце, снимает боль. И ты думаешь: «Если это и есть смерть, не такая она и плохая штука». «Да, смерть – пустяки, – вторит Наоко. – Смерть – просто смерть. К тому же здесь очень легко», – доносится её голос из шума мрачных волн.

Там ты встречаешь старого Рыбака, который спрашивает: «Что с тобой?», и ты говоришь ему первое, что пришло в голову – дескать, у тебя мать умерла, – только чтобы он пожалел тебя от всего сердца. И он верит тебе, ведь ты почти не соврал, наливает тебе рисовой водки и даёт денег на билет. Чтобы ты сам вернулся, куда захочешь.

Хочешь – в мир Мидори (Ватанабэ-1): Наоко больше нет, но она спасла тебя своей смертью, а у тебя вперёди – жизнь с Мидори. К которой ты подключишься через тантру с Рэйко, выполнив посмертную волю Наоко.

Хочешь – в мир Рэйко (Ватанабэ-2): Наоко умерла, но «подключила» тебя к Рэйко, подарив тебе фантастическую ночь с женщиной на десять лет старше – и ребёнка, которого Рэйко увезет под сердцем в далёкую заснеженную Асахикаву.

А хочешь – в мир Наоко (Ватанабэ-3): Наоко ещё жива, просто на время исчезла из твоей жизни. Ты возвращаешься из путешествия, приходишь на лекции в университет и знакомишься с девушкой по имени Мидори. Целый год твоей жизни наполняется странными историями – «недороманом» с Мидори, смертью её отца, спорами о любви и порядочности с Крысой-Нагасавой. И параллельно – очередной встречей с Наоко, письмами, поездками к ней в лечебницу и её неизбежным-таки самоубийством. Весь этот год ты живёшь словно в двух мирах, которые никак не хотят соединяться.

Ты зависаешь. Впадаешь в депрессию и уходишь скитаться. Куда-нибудь по ту сторону гор, за Осаку. На угрюмые песчаные косы Тоттори. К соснам, морю и бескрайним горам. И встречаешь там Рыбака, который спрашивает: «Что с тобой?» Ты говоришь ему первое, что приходит в голову, он наливает тебе рисовой водки и даёт денег на билет домой. Домой? Или всё же обратно?

Куда захочешь, но…

– Но ты сам перестал понимать, чего хочешь, – говорит Человек-Овца. – Поэтому мы и не можем тебя подключить.

– Ку-ку, – отзывается Мэй.

Что за чертовщина?

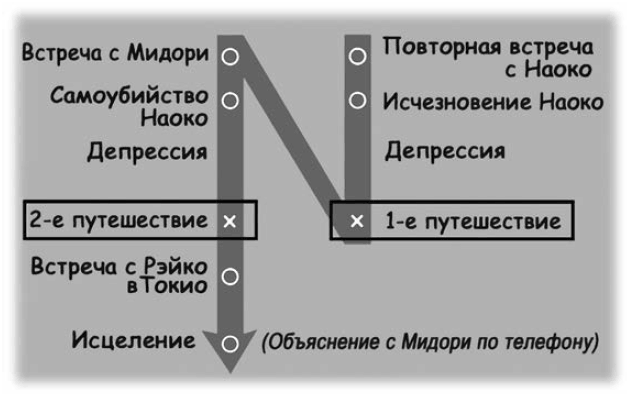

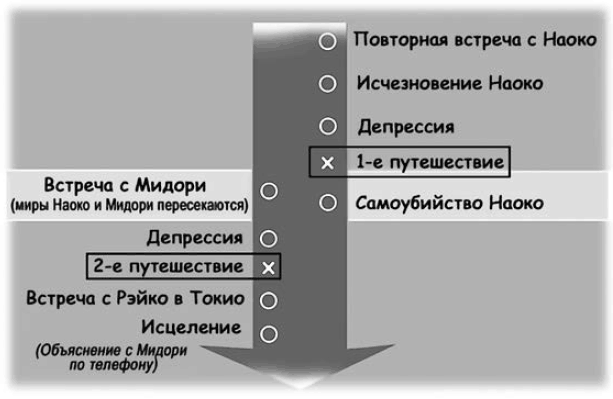

А дело вот в чём. Когда наш герой, выбирая между Мидори и Наоко, между жизнью и смертью, впадает в окончательный ступор, – Время в романе искривляется. Примерно вот так:

Между Первым и Вторым путешествиями проходит ровно год. Но в первой реальности это – одно-единственное путешествие. Год жизни, которого не было, герой проскитался «в том мире». «Здесь» это – лишь короткий спасительный сон, который прислала ему после смерти Наоко, когда он сходил с ума от тоски и одиночества на песчаных косах Тоттори.

Но куда выводит этот временной тоннель?

Оба путешествия начинаются в одном времени и месте и заканчиваются, плюс-минус год, одним и тем же финалом – как Ватанабэ-1, так и Ватанабэ-2 встречаются с Рэйко в Токио. Одним и тем же финалом… который можно трактовать как нам вздумается. Вот лишь несколько версий:

Финал Первый – «мистический». В теле Рэйко – душа Наоко. Одна одолжила своё тело другой. Не случайно завещание Наоко сводится к единственной воле:

– Удивительное дело, – сказала Рэйко, тихонько щёлкнув пальцами. – Завещания никому не оставила, но распорядилась, как поступить с одеждой. Размашисто написала одну-единственную строчку на листе бумаге, который я потом нашла на столе. «Отдайте всю одежду Рэйко». Странная, правда? Думать об одежде, собираясь умереть… Разве это важно? Наверняка много чего хотела сказать.

Наоко в теле Рэйко надевает свою одежду, которую ей для этого завещала, и приезжает к Ватанабэ-1 в «поезде-гробу» – передать, что прощает его, провести с ним фантастическую ночь, а потом унести в «тот» мир (Асахикава, куда уезжает Рэйко, – на Хоккайдо, по ту сторону гор) их неслучившегося ребёнка. А герой «развязывается» со своими мертвецами, исцеляется окончательно, звонит Мидори и признаётся ей в любви. Хэппи-энд, который и публика, и критика с удовольствием проглотили.

Финал Второй – «мифологический». Рэйко – это Мидори, постаревшая на десять лет. Вернувшись в Токио через десяток лет, герой звонит ей по телефону. Где ты сейчас, спрашивает она его в трубке. С тех пор, как ты ушёл скитаться, милый, прошла четверть жизни. Где ты был так долго? Я слишком устала ждать. Как ты осунулся и похудел… Да нет уж, поеду в Асахикаву. Стара я уже для тебя. Да и стыдно в таком возрасте ходить с животом…

Впрочем, как говаривал Крыса, «всё это только версии. Нравится в версиях ковыряться – могу наковырять их тебе хоть сто, хоть двести». Вспомним, что обещал нам щедрый автор: сколько читателей – столько и ответов…

И всё-таки мне кажется, что на третьем, глубинном слое книгу можно вполне объективно воспринимать вот так:

И тогда становится очевидным: год между «двумя» путешествиями – это и есть перекресток, на котором ирреальное становится реальным и наоборот. А значит, можно предположить и Финал Третий, «потусторонний» (которого мы не видим, ибо «окошко в тот мир» после смерти Наоко захлопывается): Ватанабэ-3, промаявшись год на том свете, ни с какой Рэйко не встречался и никакой Мидори не звонил. Он просто умер в путешествии.

Ты снова умер в своём путешествии, парень, потому что не смог забыть её, ведь ты обещал никогда не забывать её, помнишь? У тебя не вышло не думать о белой обезьяне, особенно в тёмной комнате. Ты ушёл туда, к Наоко, где никакой Мидори и быть не могло, ведь «мидори» – это зелень и жизнь, которая в тебе, Крыса, чуть теплилась всю дорогу, и которой ты вечно боялся…

Ну и куда ты пойдёшь на сей раз? Обратно – или-таки домой?

Давай, старина. Допивай саке, решай поскорей – и двигай отсюда на все четыре стороны.

* * *

Студенческое общежитие, в котором с 69-го по 70-й год обитал Мураками, стоит себе в Токио до сих пор. Старая обшарпанная четырёхэтажка в районе Тосэй-Намбоку. Говорят, именно в конце 60-х там пышнее всего процветала «дедовщина», и первокурсникам доставались только самые тесные каморки под крышей. Комната Ватанабэ и Штурмовика, в которой, надо полагать, и жил Мураками, – как раз одна из таких. Забавно представить, но там и сегодня кто-то живёт.

А среди «общажных легенд», передаваемых студентами из поколения в поколение, есть подсказка, откуда в романе «Норвежский лес» могла возникнуть сцена с Нагасавой, глотающим слизняков. Дескать, когда сам Харуки был первокурсником, при очередном «наезде дедов» ему пришлось «на принцип» глотать дождевых червей. Сколько животных пострадало и в чём заключался «принцип» – уже никто не помнит, но сама байка популярна до сих пор.