Новые цифры новой эры

Это началось в 14:45 — с подземных толчков, зародившихся на глубине около семи километров. Половина из них по силе превышала те, что случались в последние 50 с лишним лет. Сейсмографы за 70 километров словно посходили с ума, показывая девять баллов по шкале Рихтера. Меньше чем через полчаса первые волны ударили в берега Японии — семь, 15, 20 метров высотой. За несколько часов почти четыре тысячи квадратных километров земли были погребены под грязью, обломками и водой.

Погибло около 20 000 человек.

«Экономика Японии рухнет!» — предвещал заголовок Guardian вскоре после катастрофы170. Через несколько месяцев Всемирный банк оценил ущерб в $235 млрд, что сравнимо с ВВП Греции. Землетрясение в Сендае 11 марта 2011 г. вошло в историю как самая разорительная катастрофа из когда-либо происходивших.

Но на этом рассказ не заканчивается. В день землетрясения американский экономист Ларри Саммерс выступил по телевидению с заявлением о том, что эта трагедия неожиданным образом поспособствует подъему японской экономики. Конечно, в краткосрочной перспективе произойдет спад производства, но спустя пару месяцев восстановительные усилия подхлестнут спрос, занятость населения и уровень потребления.

И Ларри Саммерс был прав.

Пережив небольшой спад в 2011 г., в 2012-м экономика страны выросла на 2%; в 2013-м показатели продолжили улучшаться. Япония переживала влияние устойчивого закона экономики, который гласит, что у любого бедствия есть светлая сторона — хотя бы для ВВП.

То же и с Великой депрессией. Соединенные Штаты только начали выползать из кризиса, когда разразилась крупнейшая катастрофа прошлого века, Вторая мировая война. Или возьмите наводнение, унесшее жизни почти двух тысяч жителей моей родины Нидерландов в 1953-м. Восстановление после этой катастрофы придало развитию голландской экономики огромный импульс. В начале 1950-х ситуация в промышленности страны была тяжелой, а затопление больших территорий на юго-западе привело к ежегодному росту на 2–8%. «Мы вытянули себя из трясины за собственные шнурки» — так выразился по этому поводу один историк171.

Что мы видим?

Так следует ли нам приветствовать стихийные бедствия? Сравнивать с землей целые жилые массивы? Взрывать заводы? Это могло бы быть отличным средством от безработицы и чудом для экономики.

Но прежде чем волноваться, следует вспомнить, что не всякий согласится с подобным ходом мысли. В 1850 г. философ Фредерик Бастиа сочинил эссе Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, что приблизительно означает: «Что мы видим, а чего не видим»172. Он говорит, что с определенной точки зрения разбить окно — отличная идея. «Если предположить, что надо истратить шесть франков для починки стекла и что этим хотят сказать, что благодаря этому случаю стекольная промышленность получила шесть франков, и что на эти шесть франков ей оказано поощрение, то я буду вполне согласен с этим рассуждением… Придет стекольщик, исполнит свое дело, возьмет шесть франков, потрет руки от удовольствия…»

Ce qu'on voit.

Но Бастиа понимал, что эта теория не учитывает того, что мы не видим. Положим (вновь), что министерство юстиции сообщает о 15-процентном росте активности на улицах. Вполне естественно, что вам захочется узнать, что именно там происходит. Пикник у соседей или публичные обнажения? Уличные музыканты или уличные грабители? Лотки с лимонадом или разбитые окна? Какова природа происходящей активности?

Именно этого ВВП, священная для современного общества мера прогресса, не измеряет.

Ce qu'on ne voit pas.

Чего мы не видим?

Валовый внутренний продукт. Так что же это такое?

Ну, это просто, скажете вы: ВВП является суммой всех товаров и услуг, производимых страной, с учетом сезонных колебаний, инфляции и, может быть, покупательной способности.

На что Бастиа ответил бы: вы упускаете из виду существенные части картины. Коммунальные услуги, чистый воздух, бесплатные газовые баллоны для дома — все это ничуть не повышает ВВП. Если женщина-предприниматель выйдет замуж за своего уборщика, то ВВП упадет, так как ее муж станет заниматься работой по дому бесплатно. Или возьмем Wikipedia. Люди вкладывают в нее свое время, а не деньги, и она оставила старую добрую Британскую энциклопедию далеко позади, заодно чуть снизив ВВП.

Некоторые страны при вычислении ВВП все же учитывают свою теневую экономику. К примеру, ВВП Греции подскочил на 25%, когда в 2006 г. статистики занялись черным рынком этой страны, тем самым позволив ее правительству получить несколько солидных кредитов незадолго до того, как в Европе разразился долговой кризис. Италия стала включать в ВВП свой черный рынок еще в 1987 г. — ее экономика взмыла на 20% за сутки. «По Италии прокатилась волна эйфории после изменения экономистами формулы статистического расчета и включения в нее внушительной подпольной экономики, связанной с уклонением от уплаты налогов и использованием труда нелегальных работников»173, — писали в New York Times.

И это не считая бесплатный труд, от волонтерской работы и ухода за детьми до готовки, — он даже не является частью черного рынка и составляет более половины того, что мы делаем. Конечно, мы можем нанять уборщиков и нянек, и в этом случае ВВП возрастет, но все-таки большую часть этой работы мы выполняем сами. Если учесть всю эту бесплатную деятельность, экономика вырастет, причем рост будет происходить в диапазоне от 37% (в Болгарии) до 74% (в Соединенном Королевстве)174. Однако, как отмечает экономист Диана Койл, «обычно официальные статистические учреждения никогда этим себя не обременяли, наверное, потому, что этот труд выполняли главным образом женщины»175.

И пока мы об этом говорим, одна лишь Дания когда-либо пыталась учитывать в своем ВВП цену кормления грудью. И сумма непустяковая: в США потенциальный вклад грудного молока был оценен в невероятные $110 млрд в год176, что сопоставимо с военным бюджетом Китая177.

ВВП также плохо учитывает влияние научного прогресса. Наши компьютеры, видеокамеры и телефоны умны, быстры и броски как никогда, но еще они невероятно дешевы, так что их роль трудно оценить178. Когда-то за гигабайт энергонезависимой памяти пришлось бы выложить $300 000, сегодня он стоит меньше четверти доллара179. Эти ошеломляющие технологические новшества для ВВП все равно что карманная мелочь. Экономика может даже сокращаться из-за бесплатных продуктов (таких, как сервис звонков Skype, который стоит телекоммуникационным компаниям целое состояние). Сегодня у среднего африканца с мобильным телефоном есть доступ к большему количеству сведений, чем было у президента Клинтона в 1990-х, но доля информационного сектора в экономике последние 25 лет, с доинтернетовской поры, оставалась неизменной180.

Не замечая много хорошего, ВВП еще и растет от всевозможных людских страданий. Затор машин на перекрестке, злоупотребление наркотиками, супружеская неверность? Да это золотые жилы для автозаправок, центров реабилитации и адвокатов по разводам. Будь вы ВВП, то для вас идеальным гражданином был бы больной раком заядлый игрок, озабоченный своим затяжным бракоразводным процессом и справляющийся с ним с помощью горстей прозака и истерического шопинга в «черную пятницу». Экологический ущерб сказывается даже дважды: одна компания делает кучу денег, загрязняя окружающую среду, а другая — прибирая за первой. И напротив, столетнее дерево не считается, пока вы его не срубили и не продали на древесину181.

Психические заболевания, ожирение, загрязнение, преступность — для ВВП чем их больше, тем лучше. Поэтому-то страна с самым высоким ВВП на душу населения, Соединенные Штаты, также имеет самые большие проблемы социального характера. «С точки зрения ВВП, — говорит писатель Джонатан Роу, — худшими семьями в Америке являются те, что и в самом деле ведут себя как семьи — сами себе готовят еду, прогуливаются после обеда и разговаривают друг с другом, а не просто отдают своих чад на откуп коммерческой культуре»182.

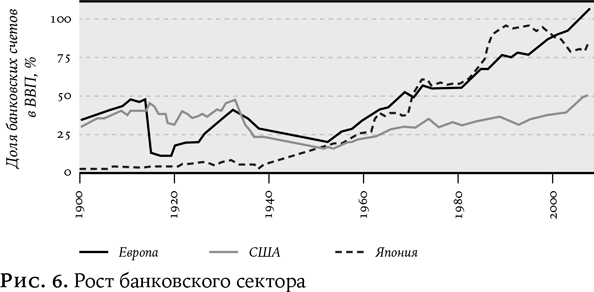

ВВП точно так же безразличен к неравенству, которое велико в большинстве развитых стран, и к долгам, из-за чего становится соблазнительным жить в кредит. В последнем квартале 2008 г., когда чуть не обрушилась глобальная финансовая система, британские банки росли как никогда быстро. На пике кризиса их доля в ВВП Великобритании составляла 9%, что почти равно доле всей обрабатывающей промышленности. Еще в 1950-х их вклад был практически нулевым.

В 1970-х статистики решили, что будет хорошей идеей измерять «производительность» банков исходя из рисков. Чем больше рискует банк, тем выше его доля в ВВП183. Неудивительно, что банки стали стремиться раздавать побольше кредитов, подстрекаемые политиками, которые верили, что доля финансового сектора ценна ничуть не менее, чем доля производственного. «Если бы банковская деятельность вычиталась из ВВП, а не прибавлялась к нему, — писали недавно в Financial Times, — можно было бы предположить, что финансового кризиса бы не произошло»184.

Исполнительные директора, безрассудно раздающие ипотеки и деривативы ради миллионных бонусов, вносят более значительный вклад в ВВП, чем школа со всем штатом учителей или завод вместе с автомеханиками. Мы живем в мире, где, похоже, установилось странное правило: чем важнее ваше занятие для жизни (уборка, кормление грудью, обучение), тем меньше ваш вклад в ВВП. Как сказал в 1984 г. нобелевский лауреат Джеймс Тобин, «все больше наших ресурсов, включая лучших представителей молодежи, мы бросаем в финансовую деятельность, далекую от производства товаров и услуг, — деятельность, приносящую большую личную прибыль, несоотносимую с ее общественной пользой»185.

Рис. 6. Рост банковского сектора

На этом графике показано кредитование домохозяйств и организаций, не входящих в финансовый сектор. «Европа» — среднее значение для Дании, Англии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Швеции.

Источник: Шуларик и Тейлор (2012)

Другие времена — другие показатели

Не поймите меня неправильно — во многих странах экономический рост, социальные пособия и здравоохранение счастливо идут рука об руку. Это происходит там, где еще есть кого накормить и для кого строить дома. Но отдавать приоритет не росту, а другим целям — привилегия богатых. Большинство населения земли предпочитает деньги. «В нашем обществе, — сказал Оскар Уайльд, — единственный лишь класс помышляет о деньгах более, чем богатые: это бедняки»186.

Тем не менее наше долгое историческое путешествие по Стране изобилия подошло к концу. Уже более 30 лет нам не становится лучше от роста, порой даже весьма наоборот. Если мы хотим повысить качество нашей жизни, нам придется приняться за поиски других способов и других мер.

Идея, будто ВВП по-прежнему является точной мерой общественного благосостояния, — один из самых распространенных мифов нашего времени. Даже политики, которые спорят между собой буквально обо всем, всегда соглашаются на том, что ВВП должен расти. Рост — это хорошо. Хорошо для занятости, для покупательной способности, а также и для нашего правительства: оно сможет больше потратить.

Современная журналистика была бы невозможна без ВВП, поскольку пользуется последними данными о росте национальной экономики как своего рода отчетами правительства. Падение ВВП ведет к рецессии, в серьезных случаях — к депрессии. На самом деле ВВП — как раз то, что нужно журналисту: регулярно публикуемые точные цифры плюс повод процитировать эксперта. Важнее всего то, что ВВП — понятный критерий. Справляется ли правительство со своей задачей? Как дела у нашей страны? Стала ли жизнь немного лучше? Без паники, у нас есть последние данные о ВВП, они скажут нам все, что нужно.

При всей одержимости ВВП, трудно поверить в то, что всего 80 лет назад его еще даже не придумали.

Конечно, человек стремился измерять богатство издавна, еще со времен напудренных париков. Экономисты, известные в ту эпоху как физиократы, полагали, что все богатство производится землей, и, следовательно, были озабочены главным образом урожайностью. В 1665 г. англичанин Уильям Петти впервые попытался оценить то, что он назвал национальным доходом. Он стремился выяснить, насколько Англия может увеличить налоговые поступления в свою казну и, значит, как долго она будет в состоянии финансировать войну с Голландией. В отличие от физиократов Петти полагал, что истинное богатство идет не от земли, а от заработной платы. Таким образом, рассуждал он, зарплаты следует обложить более высокими налогами. (Так уж сложилось, что Петти был богатым землевладельцем.)

Британский политик Чарльз Давенант также интересовался темой национального дохода. В 1695 г. он опубликовал очерк под однозначным названием «О способах и средствах обеспечения войны». Исследования подобного рода дали Англии значительное преимущество в ее соперничестве с Францией. Королю же Франции пришлось дожидаться конца XVIII в., чтобы получить собственную экономическую статистику. В 1781-м его министр финансов Жак Неккер представил Compte rendu au roi (Финансовый отчет королю) Людовику XVI, находившемуся тогда уже на грани банкротства. И хотя этот документ позволил французскому монарху получить еще несколько кредитов, остановить революцию 1789 г. было уже невозможно.

Термин «национальный доход» никогда не имел твердого значения, его определение менялось вместе с интеллектуальными течениями и требованиями момента. В каждую эру бытовали свои идеи о том, чем определяется богатство страны. Возьмем Адама Смита, отца современной экономической науки, полагавшего, что богатство наций коренится не только в сельском хозяйстве, но и в производстве. А рынок услуг — сектор, охватывающий всех от артистов до юристов и составляющий около двух третей современной экономики, — по мнению Смита «ничего не добавляет к стоимости»187.

Тем не менее по мере того, как денежные потоки переходили от ферм к заводам, а затем к конвейерам и офисным небоскребам, цифры, отражавшие размер этого богатства, менялись соответствующим образом. Первым, кто заявил, что важна не природа, а цена продукции, был экономист Альфред Маршалл (1842–1924). По его мнению, кино с Пэрис Хилтон, один час «Берегов Джерси» и бутылка лаймового пива способны поддержать рост благосостояния страны — лишь бы они имели ценник.

Но всего 80 лет назад, когда перед президентом США Гербертом Гувером стояла задача побороть Великую депрессию, располагая только набором различных показателей вроде долей рынка, цены железа и количества транспорта на дорогах, это казалось невозможным. Даже самый значимый показатель — «индекс доменных печей» — был всего лишь громоздким обобщением, пытающимся определить уровень производительности в сталелитейной промышленности.

Если бы Гувера спросили о том, как обстоят дела «в экономике», он был бы озадачен. И не только из-за отсутствия нужного показателя, но и потому, что президент не имел понятия о современном значении слова «экономика». В конце концов, «экономика» — лишь идея, и эту идею еще предстояло сформулировать и обосновать.

В 1931 г. конгресс созвал ведущих статистиков страны и обнаружил, что все эти специалисты не способны ответить даже на основные вопросы о состоянии дел в стране. Они четко понимали, что ситуация в корне неблагополучна, но их последние надежные показатели относились еще к 1929-му. Было ясно, что количество бездомных растет и что компании банкротятся направо и налево, но никто не представлял себе истинного масштаба проблемы.

За несколько месяцев до этого президент Гувер приказал, чтобы работники министерства торговли разъехались по стране и изучили обстановку на местах. Те возвратились в основном с непроверенными данными, согласующимися с убеждениями самого Гувера, будто восстановление экономики уже не за горами. Это, однако, не убедило конгресс. В 1932 г. он поручил Саймону Кузнецу, талантливому молодому профессору родом из России, ответить на простой вопрос: как много мы можем производить?

За несколько следующих лет Кузнец заложил основы того, что в дальнейшем получит название ВВП. Первоначальные расчеты ученого вызвали восторженные отклики, а его представленный конгрессу отчет, будучи опубликован, стал национальным бестселлером (и повысил ВВП, поскольку продавался по цене 20 центов за экземпляр). Вскоре нельзя было включить радио без того, чтобы услышать о «росте национального дохода» или «спаде экономики».

Важность ВВП трудно переоценить. В сравнении с его ролью бледнеет даже значение атомной бомбы, если верить некоторым историкам. Как оказалось, ВВП является превосходным мерилом мощи нации в военное время. «Лишь тому, кто лично участвовал в экономической мобилизации времен Первой мировой войны, понятно, сколькими путями и как сильно оценки национального дохода на протяжении 20 лет облегчили нашу борьбу во Второй мировой войне», — писал директор Национального бюро экономических исследований США Уэсли Митчел вскоре после войны188.

Точные показатели порой могут оказаться вопросом жизни и смерти. В своем очерке 1940 г. «Как оплатить войну» (How to Pay for the War) Кейнс жаловался на ненадежность британской статистики. Гитлеру тоже недоставало цифр, необходимых для подъема экономики Германии. Лишь в 1944-м, когда русские совершили прорыв на Восточном фронте, а союзники высадились на Западе, немецкая экономика достигла максимальной производительности189.

К этому времени американский ВВП, за измерение которого Кузнец получит Нобелевскую премию, уже одержал победу.

Совершенный показатель

После депрессии и войны ВВП — хрустальный шар наций, самый показательный из всех показателей — превратился в мерило прогресса. И теперь его задачей стало не усиление военного потенциала, а укоренение общества потребления. «Во многом подобно космическому спутнику, способному наблюдать за погодой на целом континенте, ВВП может дать общую картину состояния экономики», — писал экономист Пол Сэмуэльсон в своем учебнике Economics. «Без измерения таких агрегированных показателей, как ВВП, те, кто определяет политику, будут вынуждены дрейфовать в море неорганизованных данных, — продолжает он. — ВВП и связанные с ним данные подобны маякам, позволяющим политикам направлять экономику к ключевым экономическим целям»190.

В начале XX в. правительство США наняло одного-единственного экономиста, а если точнее — «экономиста-орнитолога», чья работа заключалась в изучении птиц. Спустя менее чем 40 лет Национальное бюро экономических исследований платило зарплату примерно 5000 экономистов в современном смысле этого термина. В их числе были и Саймон Кузнец и Милтон Фридмен, одни из важнейших мыслителей своего века191. Во всем мире экономисты начали играть доминирующую роль в политике. Большинство из них получили образование в США, стране — колыбели ВВП, где в моду вошла новая форма экономики, основанная на моделях, уравнениях и числах. Многих, многих числах.

Это была совершенно иная форма экономики по сравнению с той, что Джон Мейнард Кейнс и Фридрих Хайек изучали в школе. В 1900 г. люди, говоря об «экономике», обычно подразумевали просто «общество». В 1950-х же возникло новое поколение технократов, придумавших совершенно новую цель: «экономика» должна «расти». Что более важно, они думали, будто знают, как этого добиться.

До изобретения ВВП об экономистах редко вспоминали в прессе, но в годы после Второй мировой войны на них начали ссылаться авторы множества статей. Экономисты освоили трюк, никому более не доступный: управление действительностью и предсказание будущего. Экономику все более стали воспринимать как механизм, перемещая рычаги которого политики могут вызывать «рост». В 1949 г. изобретатель и экономист Билл Филлипс даже соорудил настоящую машину из пластиковых контейнеров и труб, олицетворявшую экономику; перекачиваемая по ней вода символизировала потоки федеральных средств.

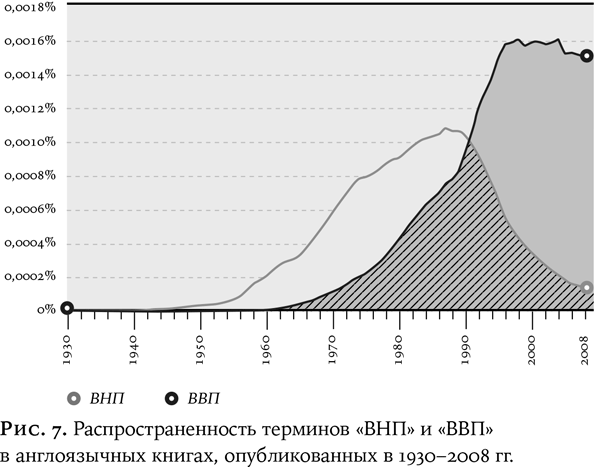

Поначалу чаще использовался показатель ВНП — валовый национальный продукт (GNP, gross national product), но в 1990-х его обошел ВВП (GDP, gross domestic product). ВНП отражает всю экономическую деятельность страны (в том числе за рубежом), а ВВП учитывает экономическую деятельность только внутри страны (включая предприятия других государств). В большинстве стран разрыв между ВВП и ВНП составляет не более нескольких процентов.

Источник: Google Ngram

Как объясняет один историк, «первое, что вы, будучи молодой нацией, предпримете в 1950-х или 1960-х гг., — это открытие национальной авиалинии, создание национальной армии и измерение ВВП»192. Но выполнение последнего пункта становилось все более хитрым делом. В 1953 г., когда ООН опубликовала первое стандартное руководство по расчету ВВП, оно состояло из менее чем полусотни страниц. В последней редакции, изданной в 2008-м, 722 страницы. И хотя этот документ склоняют в СМИ на все лады, мало кто действительно понимает, как же вычисляется ВВП. Даже многие профессиональные экономисты понятия об этом не имеют193.

Для того чтобы измерить ВВП, необходимо учесть многочисленные данные и принять сотни совершенно субъективных решений относительно того, что считать, а что игнорировать. Несмотря на такую методологию, определение ВВП относят к точным наукам, а его мельчайшие колебания способны привести к новым выборам в органы власти или к краху политической карьеры. И все же эта кажущаяся точность иллюзорна. ВВП не является четко обозначенным объектом, ждущим, когда его «измерят». Измерение ВВП — это попытка измерить идею.

Отличную идею, следует признать. Нельзя отрицать то, что ВВП пришелся очень кстати в военное время, когда враг был у ворот и само существование страны зависело от производительности, от выпуска как можно большего количества танков, самолетов, бомб и гранат. В военное время совершенно оправданно брать в долг у своего будущего. В военное время есть смысл загрязнять среду и влезать в долги. И даже может оказаться, что стоит пренебречь семьей, отправить детей работать на конвейере, пожертвовать своим свободным временем и забыть обо всем, что делает жизнь достойной.

В самом деле, в военное время нет критерия более полезного, чем ВВП.

Альтернативы

Однако дело в том, что война закончилась. Наше стандартное представление о прогрессе — порождение другой эры и других задач. Статистика больше не отражает состояния нашей экономики. И у этого есть последствия. В каждую эру нужны свои цифры. В XVIII в. они касались размеров урожая. В XIX — радиуса железнодорожной сети, количества фабрик и объемов добычи угля. А в XX столетии — массового промышленного производства в границах национального государства.

Но сегодня наше богатство невозможно выразить в простых долларах, фунтах и евро. Во всех областях — от здравоохранения до образования и от журналистики до финансов — мы по-прежнему зациклены на «эффективности» и «прибыли», как будто общество не более чем большой конвейер. Но именно в экономике услуг такого рода простые количественные показатели не работают. «Валовый национальный продукт является… мерой всего… за исключением того, что делает жизнь достойной», — сказал Роберт Кеннеди194.

Настала пора для нового набора показателей.

Еще в 1972 г. четвертый король Бутана предложил перейти к измерению «валового национального счастья», поскольку ВВП игнорирует важнейшие аспекты культуры и благополучия (прежде всего знание народных песен и танцев). Но такую характеристику, как счастье, измерить ничуть не проще. В конце концов, можно быть счастливым, попросту надравшись в стельку — ce qu'on ne voit pas. И разве нет в полноценной жизни места неудачам, печали и грусти? Как однажды сказал философ Джон Стюарт Милль, «лучше быть недовольным Сократом, чем довольным дураком»195.

Более того, нам необходима хорошая порция раздражения, разочарования и неудовлетворенности, которые будут толкать нас вперед. Если Страна изобилия —место, где все счастливы, значит, она погружена в апатию. Если бы женщины не протестовали, они никогда не получили бы право голоса; если бы афроамериканцы не бунтовали, законы Джима Кроу по-прежнему оставались бы в силе. Если бы мы попытались утолить нашу боль, ухватившись за валовое национальное счастье, то прогрессу пришел бы конец. «Недовольство, — писал Оскар Уайльд, — первый шаг к прогрессу как у отдельного человека, так и у народа»196.

Так какие у нас есть альтернативы? Два претендента — индикатор подлинного прогресса (ИПП) и индекс устойчивого экономического благосостояния (ИУЭБ), учитывающие загрязнение, преступность, неравенство и добровольную работу. В Западной Европе ИПП рос куда медленнее ВВП, а в США даже снижается с 1970-х. А как насчет Международного индекса счастья — рейтинга, который отражает состояние окружающей среды и в котором наиболее развитые страны фигурируют в середине, а США болтается в самом низу?

Но даже к этим подсчетам я отношусь со скепсисом.

Бутан лидирует в рейтингах на основе собственного индекса, в котором удобным образом не учитывается диктаторство «драконового короля» и этническая чистка народности лхоцампа. В коммунистической Восточной Германии был «валовый социальный продукт», уверенно росший год за годом, невзирая на масштабное негативное воздействие режима на общество, экологию и экономику. Точно так же, хотя ИПП и ИУЭБ компенсируют некоторые недостатки ВВП, они совершенно игнорируют огромные технологические достижения последних лет. Оба этих индекса показывают, что не все в мире хорошо, но они и не рассчитаны на что-либо другое.

На самом деле простые показатели последовательно скрывают больше, чем показывают. Высокий индекс человеческого развития (введенный ООН) или индекс лучшей жизни (предложенный Организацией экономического сотрудничества и развития, ОЭСР) — это здорово, но не тогда, когда мы не знаем, что именно он измеряет. Определенно то, что чем больше богатеют страны, тем труднее становится измерить их богатство. Это парадоксально, но мы живем в век информации и тратим все больше денег на деятельность, достоверной информацией о которой не располагаем.

Секрет растущего государства

Все восходит к Моцарту.

В 1782 г., когда этот великий композитор сочинил свой Струнный квартет № 14 cоль мажор (K. 387), для его исполнения требовалось четыре человека. Сегодня, 250 лет спустя, эту пьесу по-прежнему должны играть четыре музыканта197. Если вы желаете повысить свою производительность как скрипача, самое большее, что вы можете сделать, — играть чуть быстрее. Скажем иначе: некоторые вещи, например музыка, всячески сопротивляются попыткам повысить эффективность. Мы можем производить кофеварки все быстрее и дешевле, в то время как скрипач не может поднять темп, не испортив исполняемую им вещь.

Логично ожидать, что в своем соревновании с машинами мы продолжим тратить все меньше на продукты, которые можно производить с относительно высокой эффективностью, и все больше — на такие трудоемкие услуги и удовольствия, как искусство, здравоохранение, образование и безопасность. Не случайно государственный сектор наиболее благополучных стран вроде Дании, Швеции и Финляндии так обширен. Их правительства субсидируют области, производительность в которых нельзя повысить. В отличие от производства холодильника или автомобиля уроки истории и посещения врача попросту нельзя сделать «более эффективными»198.

Естественно, что в результате правительство поглощает все большую долю экономического пирога. Явление, впервые замеченное в 1960-х экономистом Уильямом Баумолем и ныне известное как «болезнь цен Баумоля», заключается в том, что издержки в таких трудоинтенсивных секторах, как здравоохранение и образование, растут быстрее, чем издержки в секторах, где большая часть работы поддается автоматизации.

Но постойте.

Разве не следует называть это благословением, а не болезнью? В конце концов, чем эффективнее становятся наши заводы и наши компьютеры, тем менее эффективными должны быть наши образование и здравоохранение — ведь у нас остается больше времени на то, чтобы применять более индивидуальный подход в образовании и по отношению к старым и немощным людям, нуждающимся в заботе. И это здорово, верно? Согласно Баумолю, главное препятствие, мешающее выделить ресурсы на подобные благородные цели, — «иллюзия, будто мы не можем этого себе позволить».

Весьма стойкая иллюзия. Тому, кто одержим эффективностью и производительностью, трудно понять истинную ценность образования и ухода. Потому-то многие политики и налогоплательщики замечают одни только издержки. Они не понимают, что чем богаче становится страна, тем больше ей следует тратить на учителей и врачей. Вместо того чтобы видеть в росте этих затрат благословение, в них усматривают болезнь.

Однако — если только мы не захотим, чтобы школы и больницы походили на заводы, — мы можем быть уверены в том, что в нашем беге наперегонки с машинами стоимость здравоохранения и образования будет только расти. Тем временем продукты вроде холодильников и автомобилей уже стали слишком дешевы. Глядя только на цену продукта, мы упускаем из виду значительную долю издержек. По данным британских исследователей, на каждый фунт, заработанный рекламным агентом, приходится на семь фунтов разрушений в форме стресса, избыточного потребления, загрязнения и долга; и наоборот, каждый фунт, заработанный уборщиком мусора, равносилен 12 фунтам, выраженным в здоровье и устойчивости199.

Услуги государственного сектора зачастую несут в себе множество скрытых выгод, в то время как частный сектор усеян скрытыми издержками. «Мы можем позволить себе платить больше за услуги, которые нам нужны, главным образом за здравоохранение и образование, — пишет Баумоль. — Чего мы, вероятно, не можем себе позволить, так это последствий снижения издержек».

Можно возразить, что подобные «экзогенные факторы» попросту невозможно охарактеризовать количественно, так как они требуют слишком многих субъективных допущений, но именно в этом все и дело. «Ценность» и «производительность» нельзя выразить объективно, в цифрах, даже если мы притворяемся, будто все обстоит наоборот: «У нас высокий процент выпускников, значит, мы даем хорошее образование», «У нас большая доля аудитории, значит, мы делаем хорошее телевидение», «Экономика растет, значит, дела у нашей страны идут хорошо»…

Цели нашего общества, ставящего во главу угла производительность, так же абсурдны, как и пятилетние планы бывшего СССР. Основывать политическую систему на показателях производительности — значит превратить хорошую жизнь в электронную таблицу. Как сказал писатель Кевин Келли, «производительность — для роботов. Люди превосходно умеют растрачивать время, экспериментировать, играть, исследовать и заниматься творчеством»200. Управление с помощью цифр — последнее средство страны, которая больше не знает, чего ей хочется, страны, лишенной видения утопии.

Индикаторы прогресса

«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика» — эту желчную фразу приписывают премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли. Тем не менее я твердо верю в старый принцип Просвещения, гласящий, что решения требуют основания в виде надежных сведений и чисел.

ВВП был изобретен в период глубокого кризиса и позволил принять великие вызовы 1930-х. Теперь, когда мы столкнулись с новыми кризисами, связанными с безработицей, экономическим спадом и изменением климата, нам предстоит отыскать новый показатель. Что нам нужно, так это «приборная панель» с набором индикаторов, позволяющих следить за всем тем, что обеспечивает достойную жизнь: за деньгами и ростом, но также и за социальными службами, рабочими местами, знаниями, сплоченностью общества. И, конечно же, за самым дефицитным ресурсом — временем.

«Но такой набор индикаторов не может быть объективным!» — возможно, возразите вы. Верно. Однако нейтральных показателей не существует вовсе. За любой статистикой скрывается определенный набор предположений и предубеждений. Более того, мы руководствуемся этими цифрами и связанными с ними допущениями. Это верно не только в отношении ВВП, но и в отношении Индекса человеческого развития и Международного индекса счастья. И именно потому, что нам нужно действовать по-новому, нам нужны новые цифры, на которые мы станем ориентироваться.

«Вряд ли можно делать выводы о благополучии нации… на основании исчисления национального дохода, — заявил Саймон Кузнец конгрессу 80 лет назад. — Параметры, использующиеся для определения объема национального дохода, подвержены воздействию такой иллюзии и вытекающим из этого злоупотреблениям, особенно когда они касаются материй, являющихся предметом спора противостоящих общественных групп, в котором действенность аргумента обусловлена его чрезмерной упрощенностью»201.

Изобретатель внутреннего валового продукта призывал не учитывать расходы на вооруженные силы, рекламу и финансовый сектор при измерении ВВП202, но его совет не был услышан. После Второй мировой войны Кузнец все более беспокоился из-за того, что породил чудовище. «Следует помнить о различиях между количеством и качеством роста, — писал он в 1962 г., — между издержками и выручкой, между краткосрочным и долгосрочным. Задаваясь целью роста, мы должны уточнять, что должно расти и для чего»203.

Ныне нам предстоит вернуться к этим давним вопросам. Что есть рост? Что такое прогресс? И даже, более основательно, что входит в формулу достойной жизни?