| 7 | ЧувствительностьЧто чувствуют животные |

Разумеется, мои тогдашние обезьяньи переживания я могу передать сейчас только человеческим языком и, значит, не совсем точно.

На вопрос, обладает ли слон сознанием, я иногда отвечаю встречным вопросом: «А что такое сознание? Объясните мне, и я скажу, есть ли оно у слона». На этом все замолкают. Никто не знает точно, что имеется в виду.

Вообще-то я поступаю не совсем честно, даже слегка жульничаю, как по отношению к собеседнику, так и по отношению к слонам, потому что на самом деле я все-таки считаю, что сознание у этих исполинов имеется. Работая с индийскими слонами, мы с моей научной группой первыми установили, что они узнают себя в зеркале — эта способность обычно расценивается как признак самосознания. Мы тестировали их умение и склонность к сотрудничеству: хорошо ли, например, они понимают, когда требуется протянуть хобот помощи. Слоны справлялись не хуже человекообразных обезьян и лучше большинства остальных животных. Я вижу целенаправленность и ум во всем, что они делают. Скажем, когда молодым слонам в тайской или индийской деревне вешают на шею колокольчик, мешающий им тайком пробраться в огород или на кухонный двор, они догадываются заткнуть его пучком травы и расхаживают по окрестностям незамеченными. Для такой уловки требуется воображение, ведь никто этому слонов не учил, и трава сама по себе в колокольчиках не растет, так что скопировать случайно получившуюся «заглушку» им тоже было неоткуда. Мы, люди, ища решение, сознательно сопоставляем причину и следствие, и если у нас этот процесс происходит именно так, то почему у слонов решения должны приниматься иначе, без участия сознания?

На одном симпозиуме выдающийся философ объявлял человеческое сознание закономерным следствием наличия у нас огромного числа нейронов. Чем больше нейронов связываются между собой, говорил он, тем более сознательной становится наша деятельность. Он даже показал на видео, как растет дендрит, — изумительное зрелище, которое все равно не прояснило, откуда берется сознание. Докладчик, между тем, сделал из всего этого неожиданный вывод, что человеческое сознание даст сто очков вперед любому другому. То, что мы обладаем самым развитым сознанием среди всех живых существ нашей планеты, он подавал как аксиому. Но мне непонятно, как этот вывод вытекает из теории о нейронах и синапсах, учитывая, что большим количеством нейронов можем похвастаться не только мы. Как быть с животными, чей мозг весит больше 1,4 кг? У кашалота, например, его вес достигает 8 кг.

Ладно, подумал я, допустим, нейронов у человека действительно больше, так что, может, теория и верна. Мы всегда полагали само собой разумеющимся, что человеческий мозг превосходит любой другой по числу нейронов — пока не начали их считать. После подсчетов выяснилось, что четырехкилограммовый мозг слона содержит в три раза больше нейронов, чем наш. Тогда все принялись чесать в затылке. Что же нам теперь, переписывать теорию человеческого сознания? Чем мы, собственно, можем доказать, что оно более развито, чем у слонов? Только тем, что слоны не разговаривают? Или тем, что большинство нейронов у них находится в той части мозга, которая не связана с высшими мозговыми функциями? Вполне веский довод — если забыть о том, что мы не знаем точно, какая именно часть мозга участвует в работе сознания. Тело слона весит 3 т, у него 40 000 мышц в одном только хоботе (что уж говорить о цепком и гибком пенисе), ему приходится следить за каждым своим шагом (особенно матерям и тетушкам, под брюхом у которых семенят крошечные слонята во время общих переходов), у него насчитывается больше генов, отвечающих за обоняние, чем у любого другого вида животных на Земле. Мы готовы утверждать, что слон осознает свое собственное физическое состояние и окружающую обстановку хуже, чем человек? Сложное устройство организма, его движущихся конечностей и притока данных от органов чувств — самая вероятная почва для возникновения сознания. И в этой сложности слону нет равных.

Не все философы готовы согласиться с тем, что для возникновения сознания необходим большой мозг. С развитием исследований, посвященных животным, и антрозоологии (исследования взаимодействий между человеком и животными), многие непредубежденные философы начали думать о чувствительности животных в таком ключе, который открывает путь к дальнейшему изучению. Эти философы признают: даже если мы никогда не выясним, что именно чувствует слон, мы все еще способны установить, что чувства у него имеются. Как можно исключить эту вероятность, если мы толком не представляем, что такое сознание? Любой, кто попытается разрешить эту дилемму, заявив, что сознание бывает разное (самосознание, экзистенциальное сознание, осознание своего тела, рефлексивное сознание и так далее), только усугубит ее, дробя и без того размытое понятие на множество таких же размытых.

Поэтому в дебри сознания и чувствительности у животных я углубляюсь с закономерной опаской.

Кого мы едим

За спорами о сознании у животных кроется проблема, которой многие ученые предпочитают не касаться: что человечество делает с животными. Мы, безусловно, обращаемся с ними нехорошо — по крайней мере, с большинством из них. И чтобы не испытывать угрызений совести, нам проще считать животных бесчувственными механизмами, не осознающими себя, что наука долгое время и делала. Если животные не чувствительнее камня, нет ничего страшного в том, чтобы сваливать их в кучу и топтать. А вот если это не так, перед нами встает серьезная нравственная дилемма. В нашу эпоху промышленного животноводства вопрос о чувствительности животных — тема очень щекотливая, которую принято игнорировать. Мы держим тысячи животных в зоопарках, миллионы в лабораториях и еще миллионы в домах, но это ничто по сравнению с миллиардами их на животноводческих предприятиях. Из всей сухопутной биомассы позвоночных на нашей планете дикие животные составляют всего около 3%, люди — около 25%, и почти три четверти всей биомассы приходится на сельскохозяйственных животных!

В прежние времена в крестьянских и фермерских хозяйствах каждому животному давали имя, гоняли на вольный выпас, не мешали валяться в грязи и купаться в песке сколько влезет. Им, конечно, жилось не как в раю, но определенно лучше, чем сейчас, когда телятам и свиньям негде повернуться в узких загонах из нержавеющей стали, куры теснятся тысячами в огромных закрытых птичниках, куда не заглядывает солнце, и даже коров уже не выводят на пастбище. Они просто с утра до ночи топчутся в собственном навозе. Поскольку все это происходит где-то там, вдали от посторонних глаз, о жутких условиях содержания потребитель обычно не подозревает. Мы видим лишь конечный продукт — аккуратные куски мяса, без копыт, голов и хвостов, не заставляющие никого задумываться о том, как существовало это мясо до того, как его упаковали и нам продали. И я сейчас говорю даже не о том, что мы в принципе едим животных, меня в данный момент заботит только наше обращение с ними.

Разумеется, как биолог я не собираюсь отрицать естественный круговорот жизни, в котором каждое животное играет свою роль, либо съедая кого-то, либо становясь пищей. Человеку знакомы обе эти роли. Наши предки были включены в обширную экосистему, состоящую из хищников, травоядных и всеядных, они питались одними и шли на корм другим. Хотя окончить свои дни в желудке хищника современному человеку почти не грозит, наш труп в сырой могиле все равно пожирают несметные полчища разных созданий. Прах к праху.

Наши ближайшие родичи человекообразные обезьяны не жалеют сил, чтобы добыть мелкую мартышку или карликовую антилопу, демонстрируя при этом недюжинный охотничий талант и высочайший уровень сотрудничества. Добычу они пожирают с упоением, радостно урча. Они могут несколько часов просидеть у муравейника или термитника, лакомясь насекомыми, которых выуживают с помощью специального прутика. Одни популяции шимпанзе потребляют животный белок в больших количествах (в одном лесу они почти подчистую извели красных колобусов), другие довольствуются меньшим. У самца шимпанзе, который завлекает самок мясом, число спариваний может увеличиться вдвое.

У людей мясо тоже в большом почете, они готовы есть его при любой удобной возможности. И хотя мы не вооружены клыками и когтями, положенными узкоспециализированным плотоядным, у нас за плечами долгая эволюционная история, на протяжении которой мы стремились дополнить рацион из плодов, овощей и орехов белковой пищей — мясом позвоночных, насекомыми, моллюсками, яйцами и так далее. И не только дополнить: по данным новейших антропологических исследований, у 73% ныне существующих народов, живущих охотой и собирательством, более половины объема пропитания составляет животная пища. О том, что мы развивались как всеядный вид, можно судить по многофункциональности нашей зубочелюстной системы, относительно небольшой длине пищеварительного тракта и крупным размерам мозга.

Тяга к мясу обусловила нашу социальную эволюцию. Если сбором мелких плодов можно в основном заниматься в одиночку, то охота на крупную дичь требует командной работы. Один человек ни жирафа, ни мамонта не завалит. Наши предки отделились от человекообразных обезьян, охотясь на животных крупнее себя. Это требовало товарищеских отношений, возможности положиться друг на друга, что является основой любого сложного сообщества. Своей склонностью к сотрудничеству и дележу пищи, чувством справедливости и даже нравственностью мы обязаны тому, что наши предки добывали себе пропитание совместной охотой. Более того, поскольку мозг у хищников в среднем крупнее, чем у травоядных, и поскольку для роста и функционирования ему требуется очень много энергии, потребление животного белка наряду с эффективной обработкой пищи (приготовление на огне и сбраживание) входит в число непосредственных причин, способствовавших развитию мозга у наших предков. Животный белок обеспечивал оптимальное сочетание калорий, жиров, белка и жизненно важного витамина B12 для формирования крупного мозга. Без мяса мы бы, может, и не стали такими интеллектуальными гигантами, как сейчас.

Однако из этого вовсе не следует, что наш рацион должен оставаться неизменным или что в нем непременно должно быть мясо. Возможно, ценность животного белка преувеличена. Мы живем в совсем иную эпоху, с другими возможностями, сейчас разрабатываются многообещающие альтернативы — искусственно культивируемое мясо, мясо на растительной основе, — которые можно насытить любыми необходимыми нам витаминами.

Тем не менее я не выступаю против потребления мяса как такового, меня беспокоит обращение с животными — как мы их выращиваем, транспортируем, забиваем. Условия, в которых они содержатся, зачастую унизительны, а иногда попросту ужасны. Узнавая об этом, многие молодые люди в промышленных странах ударяются в вегетарианство, хотя придерживаться такого рациона пока еще по-прежнему сложно. Согласно результатам исследования, проведенного в 2014 г. американским Советом по изучению человека, лишь каждому седьмому из самопровозглашенных вегетарианцев удалось выдержать в таком режиме больше года. И все-таки я снимаю перед ними шляпу. Сам я тоже стараюсь внести свой вклад — по мере сил и без фанатизма, — постановив, что в нашем доме почти не готовят и не едят мясо млекопитающих.

Постепенно набирают силу такие движения, как флекситарианство («гибкое» вегетарианство, допускающее периодическое употребление мяса) и умеренное мясоедение (сокращение мяса в рационе). Недалек тот день, когда будет налажено производство пищи на растительной основе, и эта революция, хотелось бы надеяться, заставит производителей мяса поменять свои методы. Будет превосходно, если человечеству удастся наполовину сократить потребление мяса и при этом радикально улучшить жизнь животных, которые нам это мясо обеспечивают. Может, у нас получится сделать и следующий шаг — исключить животных из этой схемы совсем и выращивать в пробирке мясо, изначально лишенное центральной нервной системы. Я считаю обе эти задачи нашим моральным долгом, но, исполняя его, нам все же лучше честно признать свою природу, чем рассказывать популярные в наше время сказки, будто мы изначально созданы веганами. Это не так.

Непрекращающаяся полемика привела к тому, что термин «чувствительность» проник в массы и обрел определенный подтекст. У человека имеются три причины (не считая злободневных экологических) уважать все формы жизни — это врожденное достоинство всего живого, заинтересованность каждого из живых существ в собственном существовании и выживании и, наконец, чувствительность и способность к страданию. Давайте рассмотрим эти три причины подробнее — они касаются всех живых существ, независимо от того, к животным мы их относим, к растениям или чему-то еще.

Формально ничто не обязывает нас, людей, признавать достоинство какого бы то ни было живого организма, здесь все зависит от нас самих. Может, это неправильное положение дел, но так уж мы устроены. Пусть я не испытываю уважения к комару, жужжащему в спальне, или к сорняку в саду, но я понимаю, что это мое эгоистическое восприятие. Я куда больше уважаю красавицу бабочку или садовую розу. Так что достоинство живого существа — характеристика субъективная. Единственные хоть сколько-то объективные критерии — разум и возраст организма. Мы привыкли ставить животных с крупным мозгом выше обладателей мелкого, хотя и это тоже явное предубеждение, связанное с размерами нашего собственного мозга. Это же предубеждение побуждает нас превозносить своих собратьев-млекопитающих. Дельфина мы ставим выше крокодила, а мартышку — выше акулы. Я всегда с подозрением отношусь к подобным оценкам, слишком уж хорошо они укладываются в древнюю scala naturae («лестницу природы»), не имеющую никакой научной основы. Что касается возраста, здесь мы привыкли почитать долголетие. Среди многочисленных белых дубов, растущих в окрестностях моего дома в Джорджии, есть такие, которым больше двухсот лет. Эти гиганты вызывают у меня немалое уважение — как и любые особи, достигшие преклонного возраста, будь то старый слон, черепаха или омар. В некоторых европейских городах рыночная площадь носит название Lindenplatz — Липовая, в честь растущей на ней тысячелетней липы. Ни у одного человека, уважающего природу, не поднимется рука на это великолепное дерево. Срубить его все равно, что сровнять с землей старинный собор.

Заинтересованность в выживании — самая понятная из трех названных выше причин почитать жизнь на этой планете, поскольку эта заинтересованность свойственна всем организмам до единого. Любое живое существо старается спасти свою шкуру от чужих зубов и обеспечить себе достаточно энергии для того, чтобы жить и размножаться. Не факт, что они делают это сознательно, но цепляться за жизнь — это непременное условие выживания, и исключений здесь нет. Даже одноклеточные организмы торопятся отплыть подальше от ядовитого вещества. Растения выделяют токсины, отпугивающие врагов, и подают друг другу химические сигналы (распространяемые по воздуху или в почве через корневую систему) о внешней угрозе — например, о стаде пасущихся коров или о прожорливых насекомых. Зачастую интересы организмов сталкиваются, то есть, чтобы выжить, один должен ущемить интересы другого. Это относится ко всем животным, поскольку, в отличие от растений, перерабатывать солнечный свет в энергию химических связей они не умеют. Поэтому необходимые для выживания калории им приходится добывать, поглощая органическую материю. Все животные калечат или убивают другие живые организмы. Даже самое «органическое» овощеводческое хозяйство неизбежно посягает на интересы других форм жизни, сокращая среду обитания диких животных, уничтожая насекомых натуральными пестицидами и принося выращенные овощи в жертву человеческой утробе. Выступая частью живой природы, мы постоянно выбираем между своими интересами и чужими — как правило, в пользу своих.

И наконец, самая сложная тема из трех — чувствительность. Ее определяют как способность переживать, чувствовать, воспринимать. В наиболее широком смысле она имеется у каждого организма, начиная с эукариотической клетки, которая стремится сохранить химическое равновесие внутри себя. Для поддержания гомеостаза она должна «чувствовать» внутренний уровень кислорода, углекислого газа, pH и так далее, а также «знать», за счет чего (например, осмоса) восстановить пошатнувшийся баланс. Американский микробиолог Джеймс Шапиро утверждает даже, что «живые клетки и организмы — это способные к познавательной деятельности (чувствующие) существа, целенаправленно подчиняющие свои действия и взаимодействие задачам выживания, роста и размножения». В аналогичном ключе пишет о клетке нейробиолог Антонио Дамасио в своей книге о внутренних переживаниях, озаглавленной «Ощущение происходящего» (The Feeling of What Happens, 1999):

Чтобы почувствовать нарушение равновесия, требуется нечто близкое к восприятию. Чтобы пользоваться техническими наработками, требуется нечто близкое к скрытой памяти, представленной в форме предрасположенности к действию. Чтобы предотвратить или скорректировать нарушение, требуется что-то близкое к навыку. Если в этих описаниях вы узнали важнейшие функции нашего мозга, вы не ошиблись. Вот только о мозге я сейчас не скажу ни слова, потому что нервной системы крошечная клетка не имеет.

О чувствительности в широком смысле можно говорить и применительно к растениям. Хотя движутся они очень медленно, и потому отследить их «поведение» крайне трудно, они ощущают смену внешних условий (свет, дождь, шум) и принимают меры, когда что-то угрожает их существованию. Например, резуховидка Таля (небольшой цветущий сорняк, родственный брокколи) защищается от насекомых, выделяя на листьях ядовитое для вредителей горчичное масло. Причем, когда в лабораторных условиях исследователи включали запись звуковых колебаний, вызываемых жующими гусеницами, этого масла выделялось больше, чем под запись птичьего пения. «Поведение» растений бывает довольно сложным — как в случае гелиотропизма подсолнечников, которые днем поворачиваются вслед за солнцем, а за ночь вновь обращаются к востоку, чтобы встретить восход. Однако «поведение» я ставлю в кавычки, поскольку в действительности оно большей частью сводится к выделению химических веществ и направленному росту, пусть даже некоторым растениям удается реагировать на внешнее воздействие быстрее других — например, насекомоядной венериной мухоловке, захлопывающей лист, когда на него садится насекомое, или мимозе стыдливой, опускающей листья в ответ на прикосновение. У таких растений наблюдается любопытная параллель с потерей сознания у млекопитающих: они теряют чувствительность к прикосновению и подвижность под воздействием тех же анестетических препаратов, которые применяются в больничных операционных.

Наука только начинает разбираться в хитроумных защитных механизмах растений, сигналах тревоги и системах взаимоподдержки, четко свидетельствующих о нежелании «быть съеденными», как это иногда называют. И все же несколько опрометчиво утверждать, что выделяемый пострадавшим растением газ — это «крик боли». Можно сколько угодно рассуждать об активном сопротивлении угрозе и стремлении выжить, но, чтобы чувствовать боль, растение должно ощущать собственное состояние. Хотя у них имеются пути, проводящие электрические импульсы и отдаленно напоминающие нервную систему у животных, никто не знает, возникает ли в результате стимуляции этих путей субъективное состояние, тем более что мозга, способного эти состояния регистрировать и осмысливать, у растений нет. Большинство ученых откажутся даже разговаривать о сознании при отсутствии мозга. Здесь-то и выявляется несостоятельность термина «чувствительность» применительно к растениям. Они вполне могут реагировать на внешние условия, поддерживать внутреннее равновесие жидкостей, питательных и химических веществ, но ничего при этом не чувствовать. Реагировать на перемены в окружающей среде и ощущать их — это две совершенно разные вещи.

Чувствительность в узком смысле подразумевает возникновение субъективных чувственных состояний, таких как боль и удовольствие. Если мы сомневаемся в способности растений ощущать и отказываем им в чувствительности, значит, мы должны отрицать ее и у животных, не имеющих центральной нервной системы. Мы не знаем, есть ли, например, ощущение внутреннего состояния у устриц и мидий, располагающих лишь нервными тяжами и ганглиями (скоплениями нервных клеток) при отсутствии мозга. Как и растения, они либо вообще не способны (устрицы), либо ограничены в возможности (мидии) избежать опасности, убравшись от нее подальше. У них нет поведенческих механизмов (за исключением захлопывания раковины), для которых имело бы значение ощущение боли. Поэтому признавать у двустворчатых моллюсков наличие чувствительности в узком смысле я бы не торопился.

Однако, в каком бы смысле мы ни рассматривали чувствительность, нужно быть последовательными и либо признавать ее и у растений, и у двустворчатых моллюсков, либо отказывать в ней обоим, а вместе с ними и всем прочим организмам, не имеющим мозга — таким как грибы (очень любопытное царство, не относящееся ни к растениям, ни к животным), микробы, губки, медузы и так далее. Принадлежность их к разным биологическим царствам в данном случае не важна, поскольку вся органическая жизнь построена по одним и тем же принципам. И здесь самое время вспомнить, как долго наука недооценивала животных. Не исключено, что сейчас мы точно так же заблуждаемся в отношении растений.

И все же у биологических видов, отличающихся развитым головным мозгом, наличие чувствительности гораздо более вероятно. Мы вполне готовы допустить, что она есть у слонов, высших обезьян, собак, кошек, птиц, но не стоит сбрасывать со счетов и обладателей менее крупного мозга. В эксперименте, который провели Барри Маги и Роберт Элвуд в лаборатории Королевского университета в Белфасте, для береговых крабов оборудовали затемненные укрытия, где можно было спрятаться от палящего солнца. Однако в некоторых укрытиях крабы получали удар электрическим током. Вскоре все подопытные выучили, в какие из укрытий лучше не соваться. Это было не просто рефлекторное избегание — как у растений, которые отпугивают хищных насекомых химическими средствами, — поскольку крабам приходилось припоминать точную обстановку, в которой их ударило током. Что, кроме болезненного опыта, отпечатавшегося в памяти, могло бы заставить их изменить поведение? А значит, боль они, скорее всего, почувствовали. На самом деле все еще сложнее, поскольку в ходе других экспериментов с раками-отшельниками выяснилось: чтобы заставить их покинуть хорошую прочную раковину, она должна бить своего обитателя током гораздо сильнее, чем хрупкая и ненадежная. Судя по всему, раки-отшельники оценивают, что им важнее — преимущества подходящего жилища или негативные ощущения.

Если членистоногие и вправду ощущают боль, как позволяют предположить результаты экспериментов, их следует считать чувствующими, то есть переживающими субъективные чувственные состояния. К членистоногим относятся и омары или раки, которых мы варим живьем, и насекомые, которых мы истребляем триллионами. Насколько их состояния схожи с нашими или с состояниями других млекопитающих, не столь уж важно. Главное, что эти животные способны чувствовать и помнить. Соответственно я предлагаю распространить этот критерий на всех животных, имеющих центральную нервную систему, если не будет доказано обратное. В связи с этим меня немало озадачило известие о том, что ученые калифорнийского Института биологических исследований Дж. Солка, создающие «свиночеловека» (химеру из клеток человека и свиньи), всеми силами стараются не допустить «возникновения элементов сознания» у этих рукотворных организмов. Они не дают человеческим клеткам внедриться в мозг реципиента, чтобы у химеры не развился разум. Эти ученые, с одной стороны, переоценивают возможности горстки разрозненных человеческих клеток, а с другой — упускают из вида, что элементы сознания имеются и у самих свиней.

Пес Хрисиппа

У греческого философа Хрисиппа, жившего в III в. до н.э., мы находим историю об охотничьем псе, которого след вывел на распутье трех дорог. Не учуяв следа добычи на первых двух, пес без раздумий, колебаний и дальнейшего обнюхивания устремился по третьей. С точки зрения Хрисиппа, пес сделал логический вывод: раз на первых двух дорогах следа нет, дичь нужно догонять по третьей. На Хрисиппова пса ссылались многие великие мыслители и даже английский король Яков I, доказывая, что речь не является непременным условием для способности к логическому рассуждению.

Лабораторные мыши, оказавшись на развилке в лабиринте, часто застывают на несколько секунд, прежде чем двинуться дальше. Как позволяют предположить недавние исследования, чтобы выбрать одно из направлений, мышь должна мысленно перенестись в будущее. Нам известно, что грызуны «проигрывают» в особом отделе мозга — гиппокампе — последовательность предшествующих действий, а значит, застывшая на распутье в лабиринте мышь вполне может сравнивать воспоминания об уже пройденных путях с воображаемыми предстоящими. Для этого мышь должна отличать уже осуществленные действия от намечаемых, а для этого ей, в свою очередь, необходимо первичное ощущение себя. По крайней мере, так полагают ученые, проводившие данный эксперимент. И это потрясающе, поскольку в таком случае мы постулируем, что человеку для подобного выбора требуется самосознание, и, соответственно, признаем аналогичный выбор другого живого существа как доказательство, что и оно самосознанием обладает. Подобная экстраполяция вполне приемлема, но все же не лишена риска, поскольку строится на предположении, что задача всегда решается только одним способом.

Хрисиппов пес — прекрасный пример очевидного дедуктивного умозаключения. Меня же в этом примере интересует не то, как это назвать, а скорее — указывает ли способность к такому умозаключению на обладание сознанием. К счастью, сейчас дедуктивное умозаключение проверяется экспериментально. Американские психологи Дэвид и Энн Премак ставили перед своей шимпанзе Сарой две коробки, в одну из которых клали банан, а в другую — яблоко. Через несколько минут один из экспериментаторов на глазах у Сары съедал либо яблоко, либо банан и выходил из комнаты, оставляя обе коробки в полном распоряжении испытуемой. Поскольку она не видела, откуда экспериментатор взял фрукт, и не знала точно, из коробки или нет, задача перед ней стояла интересная. Однако Сара неизменно выбирала коробку с тем фруктом, который экспериментатор не ел. Очевидно, она делала вывод, что одну коробку экспериментатор опустошил, следовательно, фрукт остался только во второй. Большинство животных, как отмечают Премаки, на такие умозаключения не способны, они просто наблюдают, как экспериментатор жует фрукт. Шимпанзе же всегда стараются восстановить ход событий, ищут логику и заполняют пробелы.

В другом эксперименте обезьянам выдавали две закрытые чашки, предварительно приучив к тому, что лишь в одной из них будет виноград. Обе чашки встряхивали, и обезьяны вполне закономерно выбирали ту, из которой доносился стук виноградин. Однако затем экспериментатор тряс только пустую чашку, в которой, разумеется, ничего не стучало. И тогда обезьяны выбирали другую. Они выясняли, где находится виноград, методом исключения — по отсутствию звука, в точности как тот пес, который по отсутствию следа на первых двух дорогах догадался, что ему нужна третья.

Еще один пример дедукции я лично наблюдал в зоопарке Бюргерса, когда мимо шимпанзе, находившихся во внутреннем помещении, пронесли целый ящик обожаемых ими грейпфрутов. Когда мы прошествовали с этим ящиком за дверь, ведущую на открытую территорию, обезьяны явно заинтересовались. Но, когда мы вернулись с пустым ящиком, началось нечто невообразимое: увидев, что грейпфруты исчезли, двадцать пять обезьян разразились дружным уханьем и криками восторга. Судя по всему, они заключили, что вожделенное угощение осталось на участке, куда их вот-вот выпустят, и радовались, словно дети, предвкушающие охоту за пасхальными яйцами.

Исследовать сознание у животных трудно, однако мы близко подошли к этому, изучая примеры логического рассуждения, подобные приведенным выше. Мы, люди, способны вести подобные рассуждения только осознанно. Чтобы спланировать вечеринку, нам нужно целенаправленно продумать все, что нам понадобится; наверняка то же самое должны проделывать и животные, когда строят планы на будущее. Как показывают новейшие исследования в области нейробиологии, сознание — это адаптивное свойство, позволяющее нам представлять будущее и устанавливать взаимосвязи между событиями прошлого. Предполагается, что у нас в мозге существует некое «рабочее пространство», где мы сознательно храним одно событие, пока не появится другое, которое нужно с ним увязать. Возьмем, например, реакцию пищевого отвращения у крыс. Известно, что крысы избегают определенных токсичных для них продуктов, даже если тошнота у попробовавших их начинается лишь через несколько часов, то есть прямой ассоциацией это отвращение объяснить нельзя. Могут ли крысы сознательно возвращаться мыслями в недавнее прошлое и перебирать все съеденное, вычисляя, что именно вызвало тошноту? Мы ведь в случае пищевого отравления действуем именно так, и потом нас мутит при одной мысли о сомнительном продукте или ресторане, из-за которого нам пришлось страдать.

Предположение, что у крыс имеется ментальное рабочее пространство, в котором они перебирают собственные воспоминания, не так уж беспочвенно, учитывая растущее число свидетельств их способности «проигрывать» в мозге воспоминания о прошлых событиях. В данном случае мы имеем дело с так называемой событийной памятью (episodic memory), которая отличается от ассоциативного научения, когда собака усваивает, что за выполнение команды «Сидеть!» она получит крекер. Чтобы создать ассоциативную связь, дрессировщик должен выдать награду сразу, даже несколько минут промедления могут эту связь разорвать. Событийная память, напротив, позволяет возвращаться мысленно к тому или иному событию, иногда очень далекому, например дню свадьбы. Мы вспоминаем, кто как был одет, какая была погода, кто и по какому поводу прослезился, кто с кем танцевал, чей дядюшка в конце концов уснул лицом в салате. Для таких воспоминаний требуется участие сознания — как у Марселя Пруста, который в цикле романов «В поисках утраченного времени» возвращается в детство, обмакнув в чай печенье-мадленку. Память с готовностью рисует живые и яркие картины, которые дают возможность погрузиться в прошлое.

Именно этим видом памяти, скорее всего, пользуются дикие шимпанзе, когда во время поисков корма навещают ежедневно около десятка плодоносящих деревьев. Деревьев в лесу слишком много, чтобы обходить их все наугад. Работая в Национальном парке Таи в Кот-д’Ивуаре, голландский приматолог Карлин Янмат обнаружила, что обезьяны отлично помнят предыдущие места кормежки, поскольку направляются преимущественно к тем деревьям, плодами которых питались в предшествующие годы. Наткнувшись на обильно усыпанное спелыми плодами дерево, они наедятся до отвала, удовлетворенно похрюкивая, и обязательно наведаются к нему еще раз через несколько дней. Как пишет Янмат, направляясь к таким деревьям, шимпанзе устраиваются на ночлег как можно ближе к намеченному курсу и готовы вставать до рассвета, чего они обычно терпеть не могут из-за опасения встретить леопарда. Несмотря на глубоко укоренившийся страх, обезьяны пускаются в дальний путь ради такого обильно плодоносящего дерева, на котором они недавно кормились. Они стремятся опередить других любителей инжира — от белок до птиц-носорогов. Примечательно, что шимпанзе меняют время утреннего подъема в зависимости от удаленности вожделенного дерева от места ночлега и в результате завтракают почти всегда в один и тот же час. То есть они рассчитывают время на дорогу исходя из расстояния. Все вышеизложенное дало Карлин Янмат основание предположить, что, обеспечивая себе вкусный и сытный завтрак, шимпанзе активно опираются на воспоминания о предшествующем опыте.

Британский ученый Ники Клейтон поставила с кембриджскими кустарниковыми сойками (семейство врановых) классический эксперимент, позволяющий выяснить, что они помнят о спрятанной про запас пище. Птицам выдавалось два вида корма — скоропортящийся (мучные черви) и долгохранящийся (арахис). Отыскивая свои запасы через четыре часа после закладки, сойки принимались сначала за мучных червей — свой любимый корм — и только потом переходили к арахису. Через пять дней после закладки все кардинально менялось: червей, которые за это время уже протухли и стали несъедобными, сойки даже не пытались искать, зато по-прежнему прекрасно помнили, где спрятан арахис. Этот оригинальный эксперимент, в котором были задействованы и контрольные группы, позволил Ники Клейтон прийти к обоснованному выводу, что сойки прекрасно запоминают, какие именно запасы, когда и где они делают. Чтобы совершить правильный выбор, птицам необходимо «прокрутить» эти данные в голове.

Кроме прочего, мы ведем исследования в области метапознания — что означает «знание о знании». Допустим, в телевикторине меня просят выбрать между вопросом из темы «Поп-звезды 1970-х» или «Кинофантастика». Я без раздумий выберу первую, потому что в ней я разбираюсь лучше. То есть я знаю, что именно я знаю. У животных (обезьян, птиц, дельфинов, крыс), как показывают соответствующие эксперименты с их участием, степень уверенности в своих знаниях тоже может варьировать. Какие-то задания они выполняют с ходу, а в каких-то никак не могут определиться и долго колеблются. В одном из первых таких испытаний от дельфина по кличке Натуа требовалось отличить высокий звук от низкого. Судить о степени его уверенности не составляло труда: чем труднее оказывалась задача, тем медленнее Натуа приплывал давать ответ. Когда звуки резко различались, он мчался стрелой, поднимая волну, грозившую захлестнуть электронную аппаратуру, которую экспериментаторам пришлось в итоге укутать в пластик. Если же разница между звуками была трудноуловимой, Натуа плыл не спеша, крутил головой и колебался при выборе. В таких случаях вместо того, чтобы дать четкий ответ, нажав на одну из двух педалей, обозначающих высоту звука, он нажимал педаль пропуска (то есть просил перейти к следующему заданию). Следовательно, он знал, что, скорее всего, ответит неправильно. Это и есть метапознание в действии, и оно вполне может затрагивать сознание, поскольку от животного требуется оценить надежность собственной памяти и восприятия.

Даже если эти и другие исследования не расскажут нам так же красноречиво и прямо, — как это сделал Марсель Пруст с его писательским талантом, — насколько животные осознают свои собственные воспоминания, трудно отрицать вероятность того, что животные сознательно путешествуют мыслями во времени и роются в закромах накопленных знаний и опыта. Теперь у нас имеются хотя бы зачатки представлений о том, что дает нам сознание и зачем оно развивалось в ходе эволюции. Эти доводы можно распространить и на эмоции, доказывая, что для некоторых животных такой общей характеристики, как чувствительность, недостаточно. Чувствительность подразумевает лишь способность переживать и ощущать, а это возможно и без участия сознания. Однако для видов, обладающих развитым мозгом (то есть всех млекопитающих и птиц), необходимо добавить и такой критерий, как сознание, и не только в том случае, когда речь идет о памяти и мышлении, но и при рассуждениях об эмоциональной жизни. Я подозреваю, что животные, способные сознательно обращаться к своему опыту и воспоминаниям, способны осознавать и переживания на телесном уровне, которые мы называем эмоциями. Вероятно, эта способность помогает им принимать решения, позволяя осознавать, какие чувства у них вызывают происходящие события.

Подводя итоги всему сказанному, в общем и целом мы можем выделить три уровня чувствительности. Первый уровень — чувствительность в широком смысле как реакция на условия среды и внутреннее состояние организма, позволяющая поддерживать гомеостаз и предотвращать гибель. Чувствительность, направленная на самосохранение, которая не затрагивает сознание и может быть полностью механической, свойственна любому растению, животному и другим организмам и, вероятно, выступает основой для высших своих форм. Второй уровень — чувствительность в узком смысле, предполагающая способность испытывать боль, удовольствие и другие ощущения в той степени, в которой они могут отложиться в памяти. Этим видом чувствительности, обеспечивающим научение и модификации поведения, с большой долей вероятности обладают все животные, имеющие мозг, независимо от его размеров. И наконец, третий уровень — это сознание, при котором внутренние состояния и внешние условия не просто запоминаются, но оцениваются, взвешиваются и логически увязываются, как в примере с псом Хрисиппа. Осознанная чувствительность нужна как для ощущений, так и для решения задач. Мы не знаем, где и когда она зародилась, но подозреваю, что это должно было случиться на относительно раннем этапе эволюции.

Эволюция без чудес

В 2016 г. я был в числе организаторов международной конференции, посвященной эмоциям и чувствам у человека и животных. Проводилась она в Эриче — древнем сицилийском городе-крепости на горе высотой 750 м. В перерыве между заседаниями мы с Яаком Панксеппом прогуливались по извилистым мощеным улочкам с великолепным видом на Средиземное море и беседовали о чувствах животных. Я считал, что переходить к конкретике еще рано: «По-моему, я знаю, что они чувствуют, но пока это всего лишь домыслы». Яак с неизменной своей добродушной грустью покачал головой: «Во-первых, Франс, наличие чувств у животных уже подтверждается, и довольно убедительно. А во-вторых, кому и когда мешали обоснованные предположения?» Он полагал, что я должен выйти и открыто рассказать о своих впечатлениях. Поскольку теперь я склонен с ним согласиться, попытаюсь обрисовать его точку зрения и объяснить, почему он вынужден был всю жизнь за нее сражаться.

Яак Панксепп, увы, скончавшийся через год после той конференции, был основоположником и корифеем нейробиологии аффектов. Он рассматривал эмоции человека и животных в непрерывном преемственном развитии и первым предложил для этого нейробиологическую концепцию. Ему приходилось идти против господствующих в науке течений, самым мощным и несокрушимым из которых был радикальный бихевиоризм Б. Скиннера, для которого человеческие эмоции ничего не значили, а эмоции у животных и вовсе оставались под большим вопросом. Стремление изучать нейробиологические основы аффектов (эмоциональных переживаний) не вызывало ничего, кроме насмешек, поэтому с финансированием у Панксеппа всегда было туго. Однако, несмотря на вечную нехватку денег, он сделал больше, чем кто-либо другой для того, чтобы эмоции у животных стали обсуждать всерьез. Он и получил известность благодаря изучению ультразвуковых выражений радости, игрового настроения и смеха у крыс. Он выяснил, что активные попытки крыс подставляться под щекочущие пальцы, скорее всего, обусловлены вознаграждением, которое дают опиоиды, вырабатываемые в мозге. По данным его исследований, эмоции базируются в древних подкорковых отделах мозга, общих для всех позвоночных, а не в относительно недавно развившейся коре. Его фундаментальный труд под названием «Нейробиология аффектов. Основы эмоций человека и животных» (Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions, 1998) стал бестселлером по меркам научной литературы. Яак Панксепп опередил свое время и оказал влияние на многих ученых, занимающихся животными, — в том числе на Темпл Грандин и на меня.

На конференции 2016 г. в Эриче Панксепп ввязался в долгий и жаркий спор с Лизой Фельдман Барретт, которая считает, что эмоции конструируются разумом и потому зависят от языковой и культурной принадлежности. С ее точки зрения, эмоции не заложены у нас изначально, они сплетаются из прошлого опыта и сиюминутной оценки происходящего, поэтому невозможно точно выделить конкретные эмоции. Концепция Лизы Фельдман Барретт была, по сути, прямой противоположностью гипотезе Панксеппа о подкорковом базировании эмоций, и оба оппонента стояли насмерть, повторяя одни и те же доводы снова и снова, как часто бывает, когда доказываешь свое, не слушая собеседника. Но мне кажется, совсем не обязательно было впадать в непримиримую конфронтацию, ведь если провести четкую грань между эмоциями и чувствами, логичными будут обе точки зрения. Панксепп говорил в первую очередь об эмоциях, а Лиза Фельдман Барретт — о чувствах. Для нее чувства и эмоции — это одно и то же, тогда как Панксепп, я и многие другие ученые считаем необходимым их разделять.

Эмоции поддаются наблюдению и измерению, отражаются в физических реакциях, в действиях и поступках. Поскольку тело у всех людей на земле устроено одинаково, эмоции в общем и целом универсальны (включая и то, что мы испытываем, когда влюбляемся, веселимся или злимся). Поэтому эмоциональная изоляция нам не грозит даже в тех странах, где мы ни слова не знаем на местном языке. Чувства же, наоборот, представляют собой личные, скрытые от посторонних глаз ощущения и переживания, которые варьируют в зависимости от обстоятельств и субъекта. Что один человек ощущает как боль, другой может ощущать как удовольствие. Между эмоциями и чувствами нет однозначного соответствия. В каждом языке имеются свои понятия для описания субъективных состояний, и сами люди вкладывают в свои чувства и их подоплеку совершенно разный жизненный опыт.

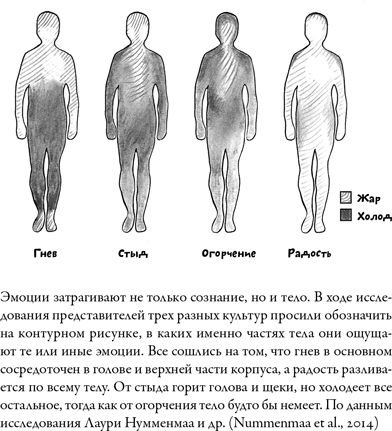

И во всем этом активно участвует тело. Описывая свои чувства, мы прикладываем руку к сердцу или к животу, впиваемся ногтями в ладони, сжимаем руками виски или крепко обхватываем себя, словно боясь рассыпаться на части. Плач, например, — это не только звук. Нам становится трудно дышать, у нас сбивается ритм сердцебиения, опускается диафрагма, в горле встает ком, по лицу текут слезы. Мы плачем всем телом. Уильям Джеймс пошел еще дальше, утверждая, что физическая реакция — это не столько выражение эмоции, сколько сама эмоция и есть. Хотя предположение это пока остается спорным, группа финских ученых во главе с Лаури Нумменмаа составили карту областей тела, задействованных при различных эмоциях. Они просили участников эксперимента отметить на этой карте области, которые связаны у них с той или иной эмоцией. В результате оказалось, что отвращение затрагивает пищеварительный тракт и горло; гнев и радость — верхние конечности, а страх и тревога — желудок. Поскольку отмеченные области, как ни удивительно, совпали у носителей финского, шведского и тайваньского — трех совершенно не родственных языков, — исследователи пришли к выводу, что представители разных культур переживают эмоции одинаково.

Это ни в коем случае не отменяет расхождений в том, как мы описываем и обсуждаем свои чувства. Тесть с тещей у меня французы, и я не раз поражался тому, насколько они экспрессивны по сравнению со сдержанными голландцами, которые стараются казаться как можно более спокойными и рассудительными. Французы же с легкостью распаляются или впадают в сантименты, особенно когда речь идет о любви и еде. Нас с женой после нескольких десятилетий совместной жизни эти культурные различия не пугают, пусть и сейчас порой не обходится без комичных ситуаций или недоразумений (тоже иногда гомерически смешных). Тем не менее, хотя при описании своих чувств голландцы и французы кажутся жителями разных планет (и тем самым подтверждают гипотезу Фельдман Барретт о том, что чувства конструируются разумом), когда к участию подключается тело, голос, мимика, все культурные барьеры рушатся. Досада на проигрыш своей футбольной команды выглядит совершенно одинаково и у французских болельщиков, и у голландских.

В значительной мере во всей этой путанице повинны языковые фильтры, через которые ученые рассматривают человеческие эмоции. Мы сосредоточиваемся на вербальном выражении пережитого, акцентируя лингвистические нюансы, обращая чуть ли не больше внимания на ярлыки, чем на сами чувства, которыми они должны обозначаться. Панксепп же действует «от противного», начиная свои поиски из глубин мозга, где никакие словесные ярлыки и языковые значения не играют почти никакой роли. Хотя чувствами Панксепп никогда не занимался, он был уверен, что они всегда присутствуют, не только у человека, но и у крыс. Это просто составляющая эмоций.

Одно из самых убедительных доказательств — реакция животных на препараты, которые вызывают у человека состояние удовольствия или эйфории. Механизм воздействия этих веществ на человеческий мозг хорошо изучен. Крыс привлекают абсолютно те же самые вещества, и изменения в их мозге происходят абсолютно такие же. Собственно, по их реакции на тот или иной новый препарат (будут они жаждать его или избегать) можно в точности спрогнозировать, подкрепляющим воздействием он будет обладать у человека или отталкивающим. Объяснить такую идентичность чем-то кроме общности субъективных переживаний было бы трудно.

Однако такое объяснение нравится не всем. О чувствах животных до сих пор принято упоминать с оговорками и все отсылки к ним маскировать тучей кавычек и эвфемизмов. В 1949 г. швейцарский психолог Вальтер Гесс получил Нобелевскую премию за открытие того, что агрессивную реакцию у кошек можно вызвать с помощью электростимуляции гипоталамуса. Вздыбив шерсть, кошка выгибает спину, шипит, бьет хвостом и выпускает когти, готовая напасть. Кроме того, у нее поднимается давление, расширяются зрачки и появляются другие признаки ярости. Но как только стимуляция пропадает, кошка тотчас успокаивается и снова ведет себя как обычно. Тем не менее Гесс называл это состояние не иначе как «мнимой яростью», камуфлируя, таким образом, эмоциональную составляющую поведения кошки. Однако впоследствии, уже отойдя от научной деятельности, он об этой уловке жалел. По его собственному признанию, он использовал этот обтекаемый термин лишь для отвода глаз, чтобы не придрались американские эксперты, даже в мыслях не допускающие, что, воздействуя на подкорковые отделы мозга, можно возбудить полноценную эмоцию. В действительности же, как утверждал сам Гесс, ему всегда казалось, что кошки при этом чувствовали самую настоящую ярость.

Под придирающимися «американскими экспертами» Гесс, Панксепп и другие европейские ученые подразумевают бихевиористов. Несмотря на то что эта научная школа была распространена во всем мире, наибольшая приверженность ее радикальной доктрине и принципам ощущалась в североамериканских университетах. Изначально бихевиористами двигало благое намерение разработать единую концепцию, объясняющую поведение человека и животных. Своим названием (бихевиоризм — от behavior, «поведение») их теория обязана стремлению сосредоточиться на наблюдаемых действиях и поступках, пренебрегая всем, что скрыто от глаз — сознанием, мыслями, чувствами. Бихевиористы считали, что психологии пора сбросить «ярмо сознания». Нужно поменьше рассуждать (или даже совсем не говорить) о том, что происходит «в голове», и побольше — о поведении как таковом.

Однако произошедшая полвека спустя «когнитивная революция» побудила науку отклониться от этого вполне достойного пути. В 1960-е гг. психологи начали заострять внимание на когнитивных процессах у нашего вида, исследовать сознание и мышление. Они раскритиковали бихевиоризм за узость подхода и отказались от него. В то время бихевиоризм еще мог бы модернизироваться, принять на вооружение ряд принципиальных концепций когнитивистики и двигаться дальше в общем русле. Вместо этого бихевиористы предпочли отмежевать наш вид от всего остального царства животных. Если отказать человеку в способности думать или осознавать себя было бы затруднительно, то отрицать эти способности у остальных животных приверженцам бихевиоризма по-прежнему никто не мешал. Они упорно настаивали на том, что к животным следует относиться как к бесчувственным механизмам, действующим по принципу «стимул — реакция», но к людям этот подход применяли осторожно и избирательно. Так бихевиористы создали разрыв между человеком и всеми остальными видами, который впоследствии только разрастался.

В результате на всех факультетах психологии по всему миру образовались два направления. Тем, кто изучал человеческое поведение, давалось полное право видеть за ним широкий спектр сложных мыслительных процессов, подразумевающих высокий уровень самосознания. Для человека предполагались самые сложные когнитивные хитросплетения — например, один человек знает, что другой знает, что первый знает что-то, чего они не знают. Те же, кто изучал животных, то есть занимался так называемой сравнительной психологией, действовали с точностью до наоборот — старательно избегали любого упоминания о мыслительных процессах и старались предельно все упростить. Поведение животных объясняли через научение на основе опыта, независимо от того, каким размером мозга обладал данный вид, хищник он или жертва, летает или плавает, к теплокровным относится или холоднокровным и так далее. Ученые, которые отваживались рассуждать об особых способностях, связанных с эволюционной историей вида, напрашивались на жесточайшую критику, поскольку исключения из выведенного Торндайком «закона эффекта» не признавались. Удивительно, как бихевиоризм, упорно отвергающий и биологию, и этологию, и теорию эволюции, в принципе продержался столько времени.

Разница между психологами «человеческими», которые могли ни в чем себе не отказывать, и зоопсихологами, вынужденными ограничивать себя на каждом шагу, вырастала в проблему, которую уже давно предвидел Уильям Джеймс. Он-то как раз подчеркнул преемственность между человеком и остальными животными:

Потребность в преемственности оказалась поистине пророческой. В связи с этим мы должны искренне стараться всеми возможными путями проникнуть к истокам сознания, чтобы оно не выглядело как вторжение чего-то нового, до той поры не существовавшего.

Увы, увязать противоречивые взгляды на разум человека и животных получалось только за счет «вторжения нового». Именно поэтому мы так часто слышим об огромном скачке, который сделал человек в ходе своего эволюционного развития. Разумеется, современный ученый не позволит себе говорить ни о божественном начале, ни тем более об акте творения, но идея все равно выглядит очень похожей. Неиссякающий поток литературы о нашей исключительности рисует, как сказано в аннотации к одной из таких книг, «человека, совершающего свой неповторимый шаг: одной ногой он твердо стоит среди тех существ, с кем развивался, а другой — на особом месте, связанном с самосознанием и осмыслением, которое во всей вселенной занимаем лишь мы». Каждая книга, посвященная человеческой исключительности, приводит свою версию того, почему же нам так повезло: благодаря особенному (но всегда загадочному) процессу в мозге, влиянию культуры и цивилизации или совокупности мелких перемен с далеко идущими последствиями. Немецкий философ и друг Карла Маркса Фридрих Энгельс даже оставил нам очерк «Роль труда в проце превращения обезьяны в человека».

Любая из этих версий неизменно требует от нас представить вместо привычного медленного, плавного хода эволюции неожиданный — да еще лихо закрученный — вираж. Однако на самом деле изобретать подобный вираж понадобилось лишь потому, что наука отказывается принимать в расчет способности животных. Мы предельно долго принижали их так, что наши собственные когнитивные достижения стали казаться недосягаемыми. Но что, если в действительности умственные способности животных вовсе не так незначительны, как мы их представляем?

Сегодня мы переживаем вторую волну когнитивной революции, наконец распространившейся и на наших собратьев. Молодое поколение ученых уже не сковано теми табу, которые так долго нас сдерживали. Уровень, на который мы помещаем животных, повышается день ото дня — медленно, но верно. В интернете регулярно появляются новости об ошеломляющих научных открытиях в области эволюционного познания (изучении разума человека и животных с эволюционной точки зрения), иллюстрируемые потрясающими воображение видеороликами, в которых человекообразные обезьяны, врановые, дельфины, слоны и прочие демонстрируют и понимание причинно-следственных связей, и понимание психических состояний других особей, и планирование, и самосознание, и культурное наследование. Благодаря этим исследованиям когнитивные способности животных настолько выросли в наших глазах, что теперь история развития человеческого разума может обойтись и без чудес. Все основы были заложены еще в незапамятные времена.

Тем временем нейробиология, вскрывая «черный ящик» мозга, выдвигает гипотезы о том, как животные решают задачи, и эти гипотезы все меньше и меньше опираются на прежние теории научения. Бихевиоризм умирает медленной смертью, лишь изредка поднимая голову, чтобы из последних сил попытаться притормозить развитие науки. Панксепп боролся с его гнетом всю свою жизнь, поскольку тогда бихевиоризм был в полном расцвете. Насаждаемое бихевиористами представление о животных как о роботах было для Панксеппа проклятием, и он сетовал на «патологический агностицизм», не дававший никому занять твердую позицию по отношению к происхождению разума.

Западные ученые всегда увлекались метафорами из области механики. Все трудно поддающиеся пониманию биологические процессы сравниваются с механическими. Машины мы понимаем, потому что конструируем их сами. И поэтому нам проще представить сердце как насос, тело — как автомат, а мозг — как компьютер. Блуждая в дебрях такой запутанной и туманной биологии, мы пытаемся превратить ее в подобие Ньютоновой физики. Именно в такой механистический шаблон вписывал человеческие страсти французский философ XVII в. Рене Декарт в своем знаменитом «Трактате о человеке»:

Я желаю, чтобы вы заметили, что все эти отправления (включая страсть, аппетит, память и воображение) суть естественные последствия расположения органов этой машины, подобно тому как движения часов или автомата суть результат действия противовеса и колес.

Правомерность метафоры часового механизма пытаются оспорить почти столько же, сколько она существует. Самый очевидный ее изъян в том, что, в отличие от механики, в биологии все растет и развивается в совокупности и тесной взаимосвязи. Мозг больше похож на незастывший студень, чем на механизм, в нем миллиарды разных связей, самым невероятным способом интегрированных на всех уровнях в единое целое. Кроме того, он представляет собой неотъемлемую часть всего организма и его нельзя рассматривать в отрыве от него. Рукотворные же устройства, наоборот, собираются из разрозненных деталей, изготовленных отдельно и впервые оказавшихся рядом только на столе мастера. В собранном механическом приборе они никак друг от друга не зависят и сообщаются лишь в пределах тех или иных конструктивных узлов. Там нет неочевидных дальних связей, тогда как в человеческом организме мы обнаруживаем все новые и новые связи такого рода — например, связь между кишечной флорой и мозгом или синхронизация сердцебиения у будущей матери и плода. В часовом механизме каждая деталь сохраняет относительную независимость, поэтому часы можно разобрать, собрать заново, и они опять будут ходить. Организм такого бесцеремонного обращения не потерпит. Отрежьте какой-нибудь орган — допустим, печень, и можете сразу прощаться со всем остальным. Ваш «механизм» разрушен. То есть даже не разрушен, а попросту погиб.

Панксепп не мог примириться с тем, что животных полагается воспринимать как системы ввода-вывода с ограниченным набором реакций. Организм не имеет ничего общего с машиной, и все эти часовые и компьютерные метафоры только сбивают с толку. Панксепп же искренне интересовался внутренними переживаниями животных и, как любой биолог, подразумевал преемственность между ними и человеком.

Невозможность выяснить напрямую, что чувствуют животные, не такая уж серьезная помеха. Как-никак у науки большой опыт работы с тем, что нельзя увидеть воочию. Эволюцию путем естественного отбора нельзя наблюдать, как и дрейф материков или большой взрыв, однако все эти теории подкреплены такими неоспоримыми доказательствами, что мы воспринимаем их почти как факт. Или возьмем одну из основ современной психологии — «theory of mind», «модель психического», то есть понимание психических процессов, как собственных, так и другого субъекта. Никто и никогда не видел, как она работает, однако это не мешает считать ее важным этапом развития ребенка. Во всех этих случаях мы собираем доказательства и свидетельства и смотрим, как они согласуются с гипотезой. В конце концов, даже то, что Земля круглая, непосредственно подтвердил только цветной снимок нашей планеты из космоса в 1967 г. Поэтому распространенный довод, гласящий, что чувства и сознание животных науке неподвластны, поскольку мы их не видим, принимать в расчет ни в коем случае не нужно. Как мудро заметил Панксепп:

Если мы собираемся рассматривать существование эмпирических состояний, таких как сознание, у других животных, нужно быть готовыми работать на уровне теорий, где о состоятельности доводов приходится судить по массиву свидетельств, а не ждать исчерпывающего доказательства.

Рыбы не плачут

Я, как это ни странно для приматолога, увлекаюсь рыбами. Мальчишкой я ездил по субботам на велосипеде ловить колюшек, саламандр и прочих водных обитателей, которых потом держал в разномастных горшках и ведерках, пока на очередной день рождения мне не подарили первый аквариум. С тех пор я не мыслю своей жизни без аквариумов, и в нынешнем моем доме тоже имеются два больших встроенных в стену пресноводных резервуара с растениями и рыбами.

Сейчас рыбы у меня умирают крайне редко. У меня живет один крупный сом плекостомус, которому, наверное, уже больше двадцати пяти лет, и стайка боций макрокантов возрастом не менее пятнадцати. И хотя они немного похожи на рыбку Немо — амфиприона-клоуна, прославившегося благодаря диснеевскому мультфильму, — роднит их только яркая полосатая раскраска: амфиприоны обитают в океане, а боции — пресноводные и принадлежат совсем к другому семейству. Несмотря на толстые бока, неповоротливыми их не назовешь, и наблюдать за их проворной стаей не надоедает никогда. Они всегда держатся вместе, то и дело соприкасаются, часто протискиваются в немыслимо узкие лазейки. Секрет хорошего аквариума — изобилие укрытий, так что увидев в такой пещерке кого-нибудь из своих друзей, боция немедленно туда юркнет, и они будут выглядывать наружу уже вдвоем, тесно прижимаясь друг к другу. Иногда в такие укрытия умудряются набиться все шесть рыбок. Я говорю «друзей», потому что они действительно друг друга узнают. Я убедился в этом на горьком опыте, когда несколько раз пытался подсадить к ним кого-нибудь еще. Нет, новичков не задирали, как бывает у территориальных видов, изгоняющих непрошеных гостей, однако прием им оказывали холодный и вписаться в сложившуюся стайку не смог ни один.

Мне нравится общительность моих боций и интересно взаимодействие у других рыб, которое на самом деле гораздо сложнее, чем думает большинство. В некоторых парах самец с самкой отлично ладят и мирно плавают бок о бок, тогда как в других не прекращаются стычки, и супруги даже поесть друг другу не дают. Понятно, что при таких напряженных отношениях потомства у этой пары не будет. Какие-то виды рыб заботятся о выводке — как многие цихлиды или колюшки, которых я держал в детстве. После оплодотворения колюшка-отец обмахивает икру плавниками, обеспечивая приток кислорода, а после того, как вылупятся мальки, еще несколько дней не дает выводку рассеяться, засасывая в рот норовящих сбежать и выпуская обратно в гнездо. Возможность наблюдать все эти взаимоотношения так близко — огромная привилегия аквариумиста, а для меня еще и вечный повод недоумевать, почему рыб всегда недооценивают. К ним относятся как к какой-то низшей форме жизни, о которой, в отличие от других животных, даже беспокоиться не стоит.

Вот уже полвека дебаты о чувствительности, как и следовало ожидать, то и дело сворачивают на выяснение вопроса о том, ощущают ли рыбы боль. Если сегодня никому не придет в голову, как некоему выдающемуся картезианцу, пнувшему беременную собаку, объявлять ее скулеж скрипом шестеренок (между тем сам Декарт своего пса обожал), то насчет рыб у людей по-прежнему остаются сомнения. Отчасти они объясняются тем, что рыбы и в самом деле совсем не обязательно чувствуют боль, когда трепыхаются на суше или спасаются от опасности. Как у многих животных, на нейронных аксонах у них имеются рецепторы, реагирующие на повреждение периферической ткани. Реакция эта, называемая ноцицепцией, автоматическая — как у нас, когда мы, случайно коснувшись горячей кастрюли, машинально отдергиваем палец, даже не осознав, что произошло. Ноцицепторы посылают сигналы в мозг, и тот командует телу избавиться от источника угрозы или отшатнуться. Довольно долго утверждалось, что у рыб имеется лишь такая рефлекторная система реакции на боль.

Значит ли это, что дергающаяся на крючке рыба ничего не чувствует? Представители рыбной отрасли, конечно, предпочли бы изобразить все именно так. Многие исследователи доказывают, что в силу отсутствия у рыб коры головного мозга у них отсутствует и восприятие боли. Кроме того, рыбы не подают сигналов бедствия, и это тоже усиливает наши сомнения. Поскольку для людей самым понятным сигналом боли служит высокий пронзительный звук, нам остается только гадать, насколько в действительности плохо рыбе, которая всегда молчит. Между тем у рыб имеются свои способы коммуникации, которые мне наглядно продемонстрировали золотые рыбки в моем собственном пруду.

При всей своей любви к диким животным должен признаться, что питаю самые недобрые чувства к цаплям. Их длинный клюв приспособлен для того, чтобы пронзать добычу насквозь, и, увы, бьют эти красавцы практически без промаха. А золотых рыбок выводили как яркое, бросающееся в глаза украшение пруда, и это их свойство отнюдь не способствует их выживанию. Одной цапле не составит труда за несколько часов опустошить весь декоративный водоем. Так что, заметив у себя на заднем дворе эту изящную серую птицу, я решил накрыть пруд сеткой. Лишившись возможностей для охоты, цапли больше не показывались.

Однако в сетке, свисавшей в воду, запуталась золотая рыбка. Пленницу я вызволил, но, судя по белым проплешинам на золотистых боках, в ловушке она барахталась, обдирая чешую о сетку, довольно долго. После этого все остальные рыбы как-то непривычно присмирели и не показывались из укрытий даже ради кормежки. Вероятнее всего, они наблюдали мучения своей товарки, продолжавшиеся, возможно, несколько часов. Но, что еще интереснее, точно так же перепугались рыбки в другом моем пруду, никак не соединенном с первым. Они тоже залегли на дно. Поскольку в телепатию я не верю, требовалось другое объяснение. Узнать о страданиях пленницы напрямую они никак не могли.

Почти столетие назад один австрийский ученый открыл Schreckstoff. Немецкий глагол schrecken означает «испугаться» — например, если ко мне в окно влезет медведь, я schreck’нусь до смерти. Stoff же означает «вещество». Таким образом, Schreckstoff — это вещество, которое передает послание от напуганного и либо покалеченного, либо растерзанного хищником животного. Так как сама жертва уже ничего никому сообщить не может, всех остальных рыб предостерегает выделяемое ею Schreckstoff, давая им время принять меры, чтобы не повторить участь пострадавшего. То, что сигнал тревоги выгоден только адресатам, а не самой жертве, само по себе любопытно, однако меня тогда больше интересовало, как это вещество перебралось из одного водоема в другой. Догадался я, лишь когда вспомнил, что очистной фильтр у меня один на оба пруда.

После этого происшествия пострадавшая рыбка восстанавливалась месяца два (проплешины постепенно зарастали), тогда как остальные пришли в себя примерно через неделю. Не обладая непосредственными сведениями о травмирующем событии, они тем не менее приняли правильные меры защиты от хищников благодаря химической системе оповещения. Хотя действующее вещество Schreckstoff (сахароподобная молекула) науке теперь известно, от этого нам все равно не становится яснее, что чувствуют рыбы.

В физиологическом отношении рыбы поразительно схожи с млекопитающими. У них происходит адреналиновый выброс, когда случается что-то неожиданное, и повышается уровень кортизола, когда их теснят или гоняют. Рыба, которая весь день вынуждена прятаться в дальнем углу аквариума от собрата, яростно защищающего свою территорию, может в буквальном смысле умереть от стресса. У рыб вырабатывается и дофамин, и серотонин, и изотоцин. Изотоцин — это их эквивалент окситоцина, участвующего в социальном поведении.

Поэтому не стоит удивляться исследованиям депрессии у рыб. В одном из таких исследований экспериментаторы нескольких недель вырабатывали у данио-рерио зависимость от этанола, а затем, резко прекратив «запой», вызвали у рыбок абстинентный синдром. Данио утратили интерес к жизни, стали апатичными и безучастными — как случается с человеком, впавшим в депрессию. Перестав резвиться у поверхности воды, данио почти без движения замирали у самого дна. В нормальном состоянии рыбы любопытны и лучше всего чувствуют себя в насыщенной объектами среде, однако сейчас они скучали и даже не пытались исследовать аквариум. Замечу, что «скука» и «депрессия» в данном случае вовсе не антропоцентристская проекция: когда этим безразличным ко всему рыбам давали антидепрессанты — например диазепам, — они оживлялись и начинали больше плавать у поверхности. Одинаково успешное воздействие препарата и на человека, и на рыбу говорит об их глубинном неврологическом сходстве.

Та же история и с болью. Британский ихтиолог-рыбовод Виктория Брейтуэйт в своей книге «Больно ли рыбам?» (Do Fish Feel Pain? 2010) приводит примеры проявлений у них интеллекта, показывающие заодно, как рыбы реагируют на отрицательные раздражители. Когда им вводят подкожно раздражающие химические вещества, например уксус, они трутся о гравий на дне аквариума, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Они теряют аппетит и становятся настолько рассеянными, что утрачивают привычную настороженность по отношению к незнакомым объектам. Однако, когда им вводят болеутоляющее — например, морфин, — эти симптомы пропадают. Кроме того, рыбы стремятся избежать боли, причем не только рефлекторно, как избегает ее любой обладатель ноцицептивной системы: они помнят, где именно подверглись вызывающему боль воздействию, и стараются избегать этих мест. То есть, пользуясь тем же аргументом, который мы приводили применительно к крабам, можно сделать вывод: если раздражающее воздействие отложилось в памяти, значит, его ощутили. Принимая во внимание данные этого и других исследований, сейчас все сходятся на том, что боль рыбы чувствуют.

Вам может показаться странным, что к этому заключению пришлось идти так долго, однако у нас есть параллельный пример, который озадачивает еще больше. Точно так же наука очень и очень долго относилась к человеческим младенцам. Их считали недолюдьми, которые производят «случайные звуки», улыбаются лишь из-за «газиков» и не чувствуют боли. Серьезные ученые ставили жестокие эксперименты, в которых младенцев кололи иголками, поливали горячей и холодной водой и сдавливали им голову, доказывая, что ничего они не чувствуют. Реакция младенцев считалась рефлекторной, начисто лишенной эмоций. В результате врачи регулярно причиняли младенцам боль (во время обрезания или инвазивной хирургии), поскольку применять анестезию считалось излишним. Им вводили только кураре — миорелаксант, не дававший младенцам сопротивляться действиям врачей. Этот подход изменился лишь в 1980-е, когда выяснилось, что у младенцев имеется полноценная реакция на боль, выражаемая гримасами и плачем. Сегодня нам об этих экспериментах читать дико и кажется странным, как такую реакцию на боль умудрялись не замечать прежде.

Как видим, скептическое отношение к боли распространяется не только на животных, но и на любой организм, не обладающий даром речи. Как будто наука обращает внимание на чувства, только если они имеют четкое вербальное выражение: «Твое действие причинило мне острую боль!» Придавать такое значение языку просто смешно. Тем не менее мы больше столетия проявляли агностицизм во всем, что касается боли и сознания, не выражаемых словесно.

Прозрачность

Как ни парадоксально, результаты исследований интеллекта и эмоций у животных оборачиваются против самих же исследований. Передо мной тоже возмущенно потрясали моими собственными открытиями. Гуманно ли вводить рыбам уксус, мучить обезьян когнитивными заданиями, держать дельфинов в неволе и даже заводить домашних питомцев? Кто-то и вовсе доказывает, что исследования поведения не нужны, ведь и так понятно, что животные умны и обладают такими же эмоциями, как и мы. Это же всем известно! Тут я поспорю: будь это общепризнанной истиной, нам не пришлось бы отчаянно бороться за свои концепции. Не стоит забывать, что животных веками изображали как бесчувственные механизмы, лишенные значимых ощущений и эмоций. Так что «всем известно» — это не аргумент.

Если бы человек никак и нигде не сталкивался с животными, никогда не жил с ними рядом, не исследовал их способности, мы бы ничего о них не знали и, наверное, даже не думали. Нас редко волнует то, что нас не касается. Поэтому я твердо верю, что активное стремление держать домашних питомцев, а также посещать зоопарки и заповедники, чтобы понаблюдать за дикими животными, самым благоприятным образом влияет на наши отношения с собратьями. Многие горожане, все больше и больше отрываясь от природы, смотрят на нее через розовые диснеевские очки, плохо представляя себе суровую действительность. Поэтому общение с животными активно формирует наши представления о них, побуждает узнать больше и заботиться о том, чтобы они не исчезли с лица земли. При виде того, как школьники целыми классами бегают по зоопарку, заполняя розданные учителем листочки с вопросами и заданиями, я испытываю оптимизм, поскольку вижу здесь энтузиазм и жажду знаний. Все это в конечном итоге сводится к тому, что биолог-эволюционист Эдвард Осборн Уилсон назвал биофилией, — к инстинктивной тяге человека к другим животным и природе в целом. У нас за плечами долгая история тесного взаимодействия с животными — и ради обеспечения средств к существованию, и ради досуга, — и не факт, что отказ от этого взаимодействия пойдет на пользу нам и им. Человеку будет еще меньше дела до них, чем сейчас.

Все было бы иначе, если бы на планете сохранялись девственные территории, нетронутая естественная среда, куда животные могли бы удалиться, но, увы, того мира больше нет. Поэтому сама идея освобождения животных довольно спорная. Прирученные, одомашненные виды, которые потянулись к нам в незапамятные времена, теперь зависят от нас целиком и полностью. У диких животных зачастую тоже нет альтернативы обитанию бок о бок с нами или под нашей охраной. Многим пришлось выгрызать себе экологическую нишу в разрастающихся городах и продолжать свое эволюционное развитие в созданной человеком среде. Это, например, городские койоты в Северной Америке (они забредают ко мне на задний двор) и ожереловые попугаи Крамера — ярко-зеленые тропические птицы, стаи которых чирикают сейчас на улицах и площадях по всей Европе. В процессе приспособления к новой городской среде у таких животных меняется генофонд. С другой стороны, животные, лишившиеся своей естественной среды обитания и не сумевшие приспособиться к нашей, оказываются в большой беде. Примеров я могу привести немало, и, как ни горько, возглавляют этот список наши ближайшие родичи — человекообразные обезьяны.

Выражаясь предельно четко и недвусмысленно: если бы завтра я родился заново в теле орангутана и мне предложили выбор — жить в джунглях Борнео или в одном из лучших зоопарков мира, Борнео я бы, наверное, не выбрал. Больно смотреть на фотографии детенышей орангутана, сгрудившихся вокруг единственного уцелевшего дерева в выгоревшем дотла лесу. Когда же орангутаны-«беженцы» начинают объедать плодовые деревья на фермах, их отстреливают как вредителей. В переполненный индонезийский заповедник продолжают поступать все новые и новые особи. Этим крупным обезьянам требуется качественная пища, их нельзя просто вытеснить в другие места обитания, которые тоже в большинстве своем сокращаются и приходят в упадок. Безусловно, центрам реабилитации орангутанов нужна вся поддержка, которую мы способны им дать, однако это не отменяет главного: мы имеем дело с острым «миграционным кризисом», и надежды с ним справиться пока мало. За последние два десятилетия популяция орангутанов на Борнео сократилась на 100 000 (почти вдвое!). В таком же бедственном положении находятся и другие исчезающие виды — носороги (которые теперь перемещаются по равнинам Кении под вооруженной охраной), горные гориллы (в дикой природе их осталось менее тысячи), калифорнийский кондор (очутившийся на грани вымирания и спасенный благодаря программе разведения в неволе), калифорнийская морская свинья (сейчас в Калифорнийском заливе осталось менее тридцати особей этих родичей дельфинов). И это далеко не полный список. Мы можем сколько угодно идеализировать естественную среду как единственную, в которой диким животным положено жить и где они будут свободны, но что толку от свободы, если она не способствует выживанию?

В области опытов и экспериментов над животными обозначились некоторые сдвиги. Чем больше животное похоже на нас, тем проще распространить на него принципы гуманного обращения, поэтому преимущества наметившихся перемен первыми ощутили на себе шимпанзе. В 2000 г. в Новой Зеландии законодательно запретили использование высших обезьян в исследованиях, а в Испании приняли постановление, предписывающее наделить их юридическими правами. При этом ни в той, ни в другой стране опытами на человекообразных обезьянах никто на самом деле не занимался. Я в связи с этим, не удержавшись, заявил в интервью одному испанскому журналисту, что лучше бы они запретили корриду. Борьба за улучшение положения приматов начала приносить плоды, лишь когда аналогичные законы приняли в Нидерландах и Японии, поскольку в этих странах действительно было что запрещать. Учитывая, что эвтаназия как способ сокращения численности исключалась, обоим правительствам пришлось раскошелиться на поиски нового дома для бывших подопытных шимпанзе, часть из которых требовала особого ухода и заботы, так как в лабораториях они подвергались экспериментальному заражению различными болезнями. В 2013 г. в «клуб защитников» вступили и США, обойдясь без законодательного запрета на использование человекообразных обезьян в биомедицинских исследованиях, но сократив финансирование, что в итоге привело к тому же результату.

Это решение я полностью поддерживаю, хотя оно сказалось и на неинвазивных исследованиях поведения, которые я провожу. Я уже много лет состою в совете директоров луизианского заповедника «Приют шимпанзе» — крупнейшего в мире «дома престарелых» для обезьян. Они поступают туда из лабораторий и исследовательских учреждений со всех концов страны, чтобы дожить остаток своих дней на больших лесистых островах. «Приют шимпанзе» — это самая лучшая среда обитания (помимо дикой природы), которую только можно представить. Поток направляемых в приют животных настолько плотный, что сейчас мы срочно подготавливаем новые участки леса.

Улучшить положение остальных животных, используемых в исследованиях и сельском хозяйстве, я надеюсь, поможет информационная открытость. Пусть общество само решает, в каких отношениях находиться с животными и какое обращение с ними себе позволять, но для этого данную сферу жизненно важно вывести из тени. Мы почти не знаем, что творится во многих местах, и потому ведем себя так, будто все в порядке. Исследования не должны вестись за закрытыми дверями, а фермерские хозяйства необходимо обязать отчитываться о том, как содержатся животные. В идеале на магазинной упаковке с мясом необходимо помещать QR-код, позволяющий получить на смартфон фотографии (сделанные независимой компанией), по которым мы сможем сами судить об условиях содержания скота. Если повсюду, где животные содержатся в неволе, они будут, как и в зоопарках, полностью на виду, положение их начнет стремительно улучшаться. Общественное давление и предпочтения потребителей сделают свое дело.

Многолетний опыт работы в учреждениях, занимающихся приматами, подсказывает мне, что самым большим шагом вперед будет закон, предписывающий содержать их только группами. Пока мы еще слишком часто видим ряды отдельных клеток, в которых макаки сидят поодиночке. Какими бы исследованиями мы ни занимались, мы должны по меньшей мере обеспечить испытуемым социальное взаимодействие. Да, оно не обходится без стрессов — точнее, изобилует драмами и стычками, но вместе с тем способствует дружбе, грумингу, играм. Поскольку я всегда работал с приматами, ведущими групповой образ жизни, то успел убедиться, как много им дает социальное окружение. Ссорятся они или вычесывают друг друга, они созданы для того, чтобы жить вместе и взаимодействовать. Вот пример, наглядно показывающий, насколько это для них важно: на открытой территории полевой станции в центре Йеркса мы построили нашим шимпанзе новую конструкцию для лазанья — огромное деревянное сооружение с веревками и гнездами высоко над землей, с которого открывался обзор на несколько миль. Пока мы ее возводили, всю колонию несколько недель держали в закрытом помещении. Мы так гордились своим проектом, так предвкушали реакцию шимпанзе и, выпустив их, даже не сомневались, что они кинутся осваивать конструкцию и любоваться видами. Однако шимпанзе, насидевшиеся в закрытом помещении отдельно друг от друга, рассудили иначе.

Они бурно радовались встрече. На конструкцию даже не посмотрели, зато друг на друга наглядеться не могли. С ликующим уханьем они обходили родных и друзей, с которыми так долго не виделись, и без конца трогали их, гладили, целовали и обнимали. Обезьяны испытывали восторг сейчас именно от общения друг с другом, а конструкция могла подождать. Я в очередной раз убедился, что социальное взаимодействие всегда будет важнее, чем бытовые условия, и это обязательно нужно учитывать, стремясь оптимизировать содержание животных.

Исследователи, возражающие против группового содержания, обычно аргументируют это тем, что определенные процедуры требуют ежедневного контакта с животным. Довод неубедительный, учитывая насколько просто приучить приматов отделяться от группы и подходить к исследователю. Для этого достаточно позвать их по имени и открыть дверь. Да и вообще, во многих экспериментах можно сделать участие добровольным, если процесс будет доставлять животным удовольствие. В японском Институте изучения приматов на открытой территории расставлены кабинки, в которые шимпанзе могут зайти в любой момент и самостоятельно поработать с сенсорным экраном. И прекратить работу они тоже могут, когда пожелают. Идентифицировать испытуемого исследователям позволяет запись с камеры видеонаблюдения в кабинке. Благодаря современным беспроводным технологиям и микрочипам экспериментатору теперь совсем не обязательно постоянно контактировать с испытуемым, поэтому подопытным приматам можно предоставить частичную свободу.