Книга: Дом Ротшильдов. Пророки денег, 1798–1848

Назад: Глава 5 «Держи вора!» (1826–1829)

Дальше: Глава 7 Бароны

Глава 6

Сад Амшеля

О, как легко! О, солнца свет!

Мы на земле,

мы дышим полной грудью…

Молчите, ходит стража здесь,

нас караулит всюду месть,

у стен глаза и уши есть.

Фиделио, действие I

Еврей, который не имеет никаких прав в самых маленьких немецких государствах, решает судьбу Европы.Бруно Бауэр

Ничто так не символизировало бегство Ротшильдов из мрачного франкфуртского гетто, как приобретение недвижимости за его пределами. В 1815 г. практически все семейное состояние находилось в виде бумаг — облигаций и других ценных бумаг — и драгоценных металлов. Вся «недвижимость», которой они владели, находилась во Франкфурте; в других местах братья по-прежнему снимали жилье. Конечно, на Юденгассе еще стоял старинный «родовой замок», в котором братья выросли, — дом «У зеленого щита». В обществе немало удивлялись тому, что их мать Гутле так и жила там до конца своих дней; однако ее сыновья не чувствовали такой привязанности к старому дому. В 1817 г. Карлу надоело жить в старой комнате на третьем этаже в доме матери: «Конечно, ты скажешь, что в гетто мы спали на четвертом этаже. Да, но человек стареет. Кроме того, [очень унизительно], когда зарабатываешь много денег, но живешь, как собака, в то время, как другие, у кого нет и десятой части нашего состояния, живут по-княжески». К этому времени уже были предприняты первые шаги по уходу с Юденгассе. Хотя участок земли, приобретенный братьями в 1809–1810 гг. для новой конторы, формально находился на Юденгассе, главный вход в неоклассическом стиле из песчаника находился на Фаргассе, главной улице, от которой отходила Юденгассе. (В отсутствие старых ворот саму Юденгассе все чаще называли «Борнхаймерштрассе».) Соломону в 1807 г. уже дали разрешение перенести свое жилье в дом на Шефергассе; но настоящий исход с Юденгассе начался после того, как Амшель в 1811 г. купил дом в пригороде, на дороге в Бокенхайм, по адресу Бокегеймер-Ландштрассе, 10. Впервые он стал жить на свежем воздухе.

Почти сразу же после того, как Амшель приобрел дом, ему захотелось купить расположенный рядом с домом сад. Следует подчеркнуть, что предметом его желания была не обширная усадьба, а просто небольшой пригородный участок земли площадью чуть более нескольких акров, сходный с теми, которыми владели семьи банкиров-неевреев вроде Бетманов и Гонтардов. Скорее всего, Амшеля не слишком интересовал его общественный статус. Судя по всему, сад просто пришелся ему по душе. В конце концов, он провел практически все свои сорок два года жизни в пределах гетто, работал, ел и спал в тесных, темных комнатах, ходил по переполненному народом зловонному переулку. Современному читателю нелегко представить, какими опьяняющими должны были казаться ему свежий воздух и растительность. Как-то весенней ночью 1815 года — в поступке, символичном и с точки зрения эмансипации, подобно тому, как узники выходят на «свежий воздух» в бетховенской опере «Фиделио» (1805), — он решил ночевать в саду. Свои переживания он описал во взволнованной и трогательной приписке брату Карлу: «Милый Карл, я сплю в саду. Если Господь позволит, чтобы счета сошлись, как мы с тобой хотим, я его куплю… Здесь столько места, что ты, по милости Божией, и вся семья могут с удобством разместиться в нем». Как подразумевалось в приписке, Амшель увязывал покупку сада с исходом общих дел — после бегства Наполеона с острова Эльба они снова оказались в беспорядке. Кроме того, он разрывался между своей любовью к открытым пространствам и предпочтением брата Карла к почтенному загородному дому, где можно было бы принимать приезжающих в гости сановников. К счастью для Амшеля, Натан категорически отверг доводы Карла как «полную чушь», но согласился с необходимостью покупки сада ради здоровья Амшеля. В апреле 1816 г. Амшель купил часть сада и собирался прибавить к своей доле еще две трети акра. Теперь, когда он спал на улице — в саду, который он мог назвать своим, — он чувствовал себя «как в раю». Наконец, более чем через год после своей первой ночи под звездами, он приобрел оставшуюся часть участка. «С сегодняшнего дня весь сад принадлежит мне и моим дорогим братьям! — восторженно писал он. — Думаю, нет нужды напоминать вам: все вы можете внести свой вклад, чтобы он стал еще красивее. Нисколько не удивлюсь, если Соломон при первой возможности купит разные семена и растения, так как этот сад будет унаследован семьей Ротшильд».

Судя по письму, Амшель настаивал, что он приобрел сад для всей семьи, начав в некотором смысле коллективный эксперимент. Братья с радостью поощряли порыв Амшеля, посылая ему семена и растения, о которых он просил (в том числе африканские семена от Александра фон Гумбольдта), и соглашаясь с его планами расширить участок или построить теплицы. Их мать Гутле также часто приходила туда. Но почти никто не сомневался в том, что на самом деле сад — владения Амшеля. Там он занимался керамикой, работал и спал в покое и на свежем воздухе. Судя по всему, он все же считал сад своим личным капризом — отсюда его потребность снискать одобрение братьев на часто мелкие расходы и его почти извиняющиеся обещания вернуть им деньги с помощью банковских операций. Долго сомневаясь, стоит ли платить такую высокую цену, он все же построил теплицу и зимний сад. В 1820-е гг. он пригласил архитектора Фридриха Румпфа, который значительно расширил дом и перестроил его в неоклассическом стиле. Позже в саду появились пруд, фонтан и даже средневековая причудливо украшенная беседка — ранний (и редкий) для Ротшильдов опыт в романтическом жанре.

Сад Амшеля стал первым из многих садов Ротшильдов; история этого сада проливает свет на большую любовь членов семьи к садоводству. Его значение было отчасти религиозным: теперь праздник Суккот с пиром в шалаше можно было устраивать в палатке, посреди зелени. Однако любовь Амшеля к своему саду, который, по более поздним ротшильдовским меркам, был всего лишь крохотным клочком земли, становится яснее, если рассматривать его покупку в политическом контексте. Ибо, как мы увидим, период после 1814 г. отмечен согласованными усилиями восстановленных властей Франкфурта вновь лишить еврейскую общину прав, дарованных ей князем-примасом Наполеона, Дальбергом. По условиям прежнего законодательного акта, регулировавшего положение евреев, им не просто запрещалось владеть недвижимостью за пределами Юденгассе. Помимо всего прочего, евреям даже запрещалось гулять в публичных парках и садах. Поэтому Амшель беспокоился, что сенат либо запретит ему покупать сад, либо заставит его отказаться от покупки. Его беспокойство усилилось, когда в городе начались антисемитские мятежи и вокруг его сада собирались целые толпы. Когда ему разрешили купить сад, он по-прежнему подозревал, что это «своего рода взятка», чтобы он не уехал из Франкфурта, или скорее подачка, чтобы избежать более общих уступок еврейской общине в целом. Короче говоря, сад Амшеля стал символом гораздо более важных вопросов, связанных с эмансипацией евреев. Его значение в этом смысле можно понять из путеводителя середины 1830-х гг., который описывал сад в довольно ироническом ключе: «Цветы сверкают золотом, а клумбы удобрены талерами, летние дачи оклеены облигациями Ротшильдов… Величественное изобилие иноземной флоры распространяется по саду, и на каждом цветке трепещут не листья, а дукаты из Кремница; из бутонов выглядывают золотые фигурки… По моему мнению, в этом саду Амшель фон Ротшильд напоминает лорда в своем серале».

«Хорошие евреи»

Конечно, Амшелю было бы куда проще приобрести сад, если бы они с братьями перешли в христианство. То, что они этого не сделали, необычайно важно для истории как семьи, так и компании. Как с невольным восхищением отмечал Людвиг Бёрне, они «выбрали самое надежное средство избежать насмешек, которые сопровождают многие семейства ветхозаветных баронов-миллионеров: они отказались от святой воды христианства. Крещение сейчас — дело почти обязательное для богатых евреев, и Евангелие, которое напрасно проповедуют бедным иудеям, стало очень популярно у богачей».

И все же Ротшильды были непоколебимы в своем желании остаться иудеями. Их решение потрясло даже Дизраэли, который (как и Бёрне) родился иудеем. Сидония из романа Дизраэли «Конингсби», персонаж, прообразом которого отчасти послужил Лайонел, «так же тверд в своей приверженности законам великого Законодателя, как будто трубы еще звучат на Синае… он гордится своим происхождением и уверен в будущем своего рода». В «Танкреде» Ева (персонаж, во многом напоминающий Шарлотту, дочь Карла) восклицает: «Я никогда не стану христианкой!»

Такое воинственное отторжение перехода в другую веру вполне могло исходить от истинного Ротшильда. «Я еврей до глубины души», — писал Карл в 1814 г., комментируя переход в христианство многих еврейских семей в Гамбурге. Два года спустя, столкнувшись с тем же явлением в Берлине, он презрительно заметил: «Я мог бы жениться на самой богатой и самой красивой девушке в Берлине; но я не женюсь на ней ни за что на свете, потому что здесь, в Берлине, если… не обратишься [сам]… у тебя есть обращенный брат или золовка… Мы нажили состояние как евреи и не желаем иметь ничего общего с такими людьми… Предпочитаю не общаться с выкрестами…» Братья относились к баварскому банкиру Адольфу д’Эйхталю с большим подозрением именно потому, что он был выкрестом (обыкновенный гой вызывал бы у них меньше возражений). Как заметил Джеймс, «плохо, когда приходится иметь дело с вероотступником». В 1818 г., когда гамбургский банкир Оппенгейм крестил детей, Ротшильды были возмущены. «Единственная причина, по которой я нахожу этих людей достойными презрения, — писал Карл, — заключается в том, что, обратившись в христианство, они усвоили только плохое, но ничто из хорошего в нем». «Обратившись», Оппенгейм «совершил настоящую революцию в Гамбурге»: «Он жалеет о том, что сделал. Он плакал, когда я уходил… поговорив с ним об этом… Однако предвижу, что примеру Оппенгейма последуют многие. Что ж, мы не хранители их душ. Я останусь тем, кто я есть, и мои дети тоже…»

В этом отношении братья видели себя «образцами». Чем выше они могли подняться по общественной лестнице, не обращаясь в христианство, тем слабее были доводы в пользу обращения. Не стоит забывать, что большинство евреев перешли в христианство в ответ на продолжавшуюся дискриминацию иудеев по закону. «Я вполне готов поверить, что денег у нас столько, что хватит до конца жизни, — писал Джеймс в 1816 г. — Но мы еще молоды и хотим работать. Причем не только ради всего прочего, но и ради нашего престижа как евреев». Именно так Амшель рассматривал назначение Натана австрийским консулом в Лондоне. «Хотя для тебя это, возможно, ничего не значит, — писал он, — твое назначение служит интересам евреев. Ты предотвратишь вероотступничество довольно многих венских евреев». Когда в газете сообщили, что сам Соломон крестился, он поспешил опубликовать опровержение. Через 14 лет, когда клевету повторили в одной французской энциклопедии, Соломон настоял, чтобы ошибку исправили во всех последующих переизданиях.

Однако, хотя их приверженность иудаизму оставалась незыблемой, братья проявляли неодинаковую строгость в соблюдении религиозных обрядов. Амшель, живший во Франкфурте, сохранял «древнееврейские традиции и обычаи», неизменно воздерживаясь от работы в Шаббат, строго соблюдая кошер и постясь или пируя в соответствующие религиозные праздники. На банкетах, как отмечал один журнал того времени, он сидел, «словно наложил на себя епитимью, так как не притрагивался к кушаньям и блюдам, которые казались ему „нечистыми“ или приготовленными не в соответствии с еврейскими традициями. Такое строгое и нерушимое соблюдение религиозных обычаев его веры во многом говорит в его пользу; он считается самым набожным евреем во Франкфурте». В 1840-х гг. он построил синагогу в собственном доме. Соломон всегда ел свои, приготовленные особым образом, кошерные блюда, даже когда приглашал к себе на ужин австрийских сановников вроде Меттерниха; он отказывался писать письма по субботам или в религиозные праздники.

Их брат Натан также не забывал о своем религиозном долге. Нам известно, что, даже живя в Манчестере, где еврейская община была в основном представлена мелкими лавочниками и уличными торговцами, Натан «придерживался всех ритуалов и обычаев своей веры; еду ему готовила еврейка и носила ему на склад каждый день», и шамес «каждый день приносил ему пальмовую ветвь и лимон во время Праздника кущей». Когда князь Пюклер попытался втянуть его в религиозный диспут, оказалось, что Натан неожиданно хорошо информирован; впоследствии он заметил, что он «и его единоверцы принадлежат к более древней религиозной знати, чем мы, христиане; в той области они истинные аристократы». Жена Натана, Ханна, позже сделала пожертвование в «Священное общество дома учения евреев-ашкенази» в Лондоне, крайне ортодоксальное учреждение, и строго следила за религиозным поведением своих детей. В 1837 г., когда Майер поступил в Кембридж, его предупредили, чтобы он «избегал всего, что идет вразрез с нашими религиозными обязанностями». Особенно его призывали «воздерживаться от таких потаканий своим слабостям, как верховая езда по субботам», и отказываться посещать церковные службы в колледже. Четыре года спустя его брат Нат считал себя обязанным долго извиняться перед матерью за то, что пропустил праздник Иом-Кипур во время поездки в Швейцарию. Джеймс также всегда держал в кабинете махзор — иудейский молитвенник, содержащий молитвы на праздники. Когда делали обрезание очередному мальчику, Джеймс «благодарил Господа… что в нашей семье появился еще один хороший еврей».

Однако Амшель считал, что младшим братьям во многих отношениях опасно недостает веры. Если того требовали дела, Натан, Карл и Джеймс читали и писали письма в субботу — тайно, если рядом оказывался Амшель. Затем они один за другим отказались от строгой кошерной диеты (хотя и не полностью: ветвь семьи, жившая в Англии, по-прежнему не ела свинину). Когда Карл в 1814 г. захотел жениться, Амшель и Соломон высказались против выбранной им Адельгейд Герц на том основании, что ее семья не соблюдает правила кашрута. Тот случай стал источником постоянных споров. «Что касается набожности, — писал Карл в ответ на очередную жалобу по этому поводу со стороны Амшеля, — когда я состарюсь, я тоже буду набожным. В глубине души я не кто иной, как еврей. Я не желаю заботиться о твоей душе, но ты однажды написал мне, что я должен придумать способ, чтобы позволить тебе иногда приходить ко мне в дом и есть у меня. И это [отсутствие кошерной пищи] не означает, что я не набожен». В 1814 г. Джеймс горько сетовал из Берлина: «Здешняя еда мне ужасно надоела, по-моему, хуже ее нельзя найти нигде. [Амшель] по-прежнему заботится о том, чтобы питаться только кошерным, так как он по-прежнему набожен и знает, что я не такой; однако он настаивает, чтобы я ел с ним». Через несколько лет Гейне шутил: хотя Джеймс «и не перешел в христианскую веру», он «перешел в христианскую кулинарию». Младшие братья также отказались от всех последних признаков гетто.

Религиозные разногласия между ветвями семьи — а также внутри отдельных ветвей — обострились в следующем поколении. В Лондоне старшие дети Натана продолжали более или менее соблюдать обычаи, как их родители. Хотя они не отличались высокодуховностью, по сути, они оставались консервативными в своих религиозных обычаях. Более того, они считали семью парижского дяди слишком распущенной в этом отношении. Лайонел многозначительно отказывался работать, когда находился в Париже на Пасху 1829 г., хотя Джеймс продолжал писать письма, как обычно. И Нат, несмотря на то что разделял нелюбовь дяди к кошерной пище, находил удивительным, что во время Пасхи, «хотя мы ходим в синагогу и едим мацу, в Париже невозможно закрыть магазин». Господство реформистского движения во Франкфурте (которое в конечном счете пыталось приспособить раввинство и иудейские каноны богослужения к протестантизму) также возмущало их, привычных к старомодным обычаям Амшеля. «У них здесь новый раввин, который молится необычно хорошо, — двусмысленно писал

Энтони в 1844 г. — В пятницу он молился в первый раз, мне не понравилось ничего из сказанного им — но, может быть, в том вина здешних реформаторов. Они зашли гораздо дальше, чем в Англии. Мне хотелось бы послушать человека, который молится так же хорошо, в Англии… Вся служба меня очень встревожила».

Влияние реформы на дочь Карла Шарлотту было сильным, судя по тому, как она позже критически сравнивала иудейские обычаи в Англии с обычаями некоторых христианских конфессий. Однако, когда ее брат, Вильгельм Карл, ударился в другую крайность, перещеголяв в ортодоксальности самого Амшеля, английские Ротшильды еще больше расстроились. Его тетка Ханна сообщала Лайонелу о его состоянии, как будто «его воодушевление в исполнении всех строжайших предписаний иудейской веры» служило признаком возможной психической неустойчивости: «Я видела его дважды, он приезжал к своему брату как-то вечером и пробыл час, и, насколько позволяли приличия, я наблюдала за его манерами и т. д. Он ведет себя вполне разумно и почти не отличается от своих ровесников, равных ему по положению, он держался спокойно и вежливо, одевается скромно… и не уделяет своей внешности особого внимания… По моему мнению, не стоит опасаться, что такое религиозное рвение сменится фанатизмом. Я снова видела его у барона А. де Ротшильда… он сопровождал нас и смотрел на те же вещи и проявлял к ним тот же интерес, что и все мы… Он сказал, что решил быть твердым и всегда таким останется. Если ему повезет найти порядочных и разумных наставников, невозможно усмотреть ничего плохого в его нынешних добрых принципах».

Когда Амшель отозвал солидное пожертвование (150 тысяч гульденов), предназначенное на строительство новой синагоги, потому что «они [правление еврейской общины] выбрали нового [заместителя] раввина, который не придерживается ортодоксальной веры», Энтони только покачал головой: «Ты и понятия не имеешь, какое стадо ослов… здешние евреи».

Многие члены семьи считали конфликты между реформистами и ортодоксальными евреями — от которых в Англию доносились лишь слабые отголоски — нежелательной и досадной помехой. Междоусобные теологические и литургические противоречия их мало интересовали; а любое ослабление еврейского единства казалось им саморазрушительным во враждебном мире. Поэтому сыновья и внуки Майера Амшеля, следуя его примеру, занимали светские должности в своих общинах, но редко вмешивались в религиозные диспуты, если не считать призывов к согласию. Натан был старостой большой синагоги на Дьюкс-Плейс, и почти наверняка именно ему принадлежал замысел «еврейской благотворительной организации», которая соединила усилия трех главных синагог евреев-ашкенази в Лондоне (Большой, Хамбро и Новой) — шаг, ставший предвестником позднейшего возникновения объединенной синагоги. Для Ротшильдов религиозный активизм был в первую очередь связан с предоставлением практической, материальной помощи членам еврейской общины, а не в определении общины, тем более природы ее веры, которую они склонны были считать неизменной данностью.

Конечно, отношения Ротшильдов с более широкими массами евреев, особенно бедных, не могли не отразиться в анекдотах. В классических анекдотах на эту тему стереотипного «Ротшильда» осаждают с просьбами о милостыне шноррер — находчивые попрошайки и паразиты фольклорной еврейской общины. «Ротшильд» — их многострадальная, но в конечном итоге снисходительная жертва, иногда даже входящая во вкус игры, — как в том анекдоте, когда письмо с просьбой о подаянии влетает через окно, и падает на обеденный стол и швыряется назад с монетой (Placiert — «продано», — бормочет себе под нос «Ротшильд», как будто продает облигацию вкладчику, когда видит, как шноррер ловит монету). Такие истории, которые и сегодня продолжают переиздавать в сборниках еврейского юмора, — не полный вымысел; они являются отголосками той эпохи, когда Ротшильды, из-за их большого богатства и очевидной политической власти, имели мифический, талисманный статус в глазах других евреев: не только «евреи королей», но и «короли евреев» — одновременно возвеличенные своим богатством и все же не забывающие о своем скромном происхождении. Как таковые, они были центром притяжения для всевозможных устремлений, от наемников до провидцев. В архивах Ротшильдов содержатся многочисленные письма с просьбами о помощи от евреев и еврейских общин со всего мира: от еврейской общины Дублина; от друзей одного еврейского врача, попавшего в стесненные обстоятельства; от синагоги на Сент-Олбенс-Плейс; от новой иудейской общины в Ливерпуле. Просители были настоящими шноррер — редко заносчивыми персонажами анекдотов, чаще скромными просителями.

Из-за того что на Нью-Корте исходящие письма либо не сохранялись, либо были впоследствии уничтожены, совсем нелегко понять, которые из этих просьб были удовлетворены, и потому еще труднее разгадать мотивы благотворительности Ротшильдов. Известно, что Натан участвовал во многих благотворительных подписках для бедных и больных: «Общества хлеба, мяса и угля», еврейской больницы на улице Майл-Энд, в которой он был вице-президентом, а затем президентом; Священного общества помощи бедным для нужд Шаббата в Лондоне; благотворительного фонда Большой синагоги и Общества помощи больным беднякам Бетнал-Грин. Кроме того, в 1826 г. он стал управляющим Лондонской больницы, в которую по традиции принимали пациентов-евреев. Но похоже, главным его интересом в благотворительности было образование. Он подписался на «Талмуд-Тору» в Лондонском обществе в 1820 г., а годом спустя пожертвовал 1000 нидерландских гульденов образовательному обществу бедных голландских евреев. В особенности он поддерживал еврейскую Свободную школу, пожертвовав 10 гиней в фонд строительства и помогая платить за новое школьное здание на Белл-Лейн в лондонском районе Спиталфилдз. Школа была «благотворительным учреждением, в котором он принимал столь решительное участие», что его вдова сделала еще одно крупное пожертвование в ознаменование третьей годовщины его смерти. Было подсчитано, что фирма «Н. М. Ротшильд и сыновья» в XIX в. в среднем жертвовала школам 9500 фунтов в год. Эта цифра более чем удваивается, если прибавить к ней пожертвования отдельных членов семьи.

Во всем этом Натан, возможно, сознательно следовал примеру своего отца; но кроме того, на него действовали ценности семей его родственников — Коэнов и Монтефиоре. Одна из сестер его жены в 1814 г. заставила его «обещать… помогать бедным»; и возможно, его зять Джозеф Коэн привлек его к благотворительности в связи с еврейской Свободной школой, пожизненной заведующей которой в 1821 г. стала Ханна. Когда Лайонел стал попечителем «Общества хлеба, мяса и угля», главную роль в правлении уже играли Коэны; более того, его мать позже называли «ревностной поборницей ее [школы] процветания, которая щедро пополняла ее фонды». Удивляться не приходится, ведь одним из основателей фонда был ее отец. Еще одним любимым детищем Ханны был еврейский благотворительный родильный дом. К концу 1830-х гг. ее сыновья принимали активное участие в работе еврейской больницы — Лайонел был ее президентом, а Майер позже управляющим, а также еврейской Свободной школы. В то же время они продолжали распределять небольшие суммы обществам вроде (еврейского) Общества помощи пожилым нуждающимся и, через Большую синагогу, отдельным несчастным — например, матери, у ребенка которой была косолапость.

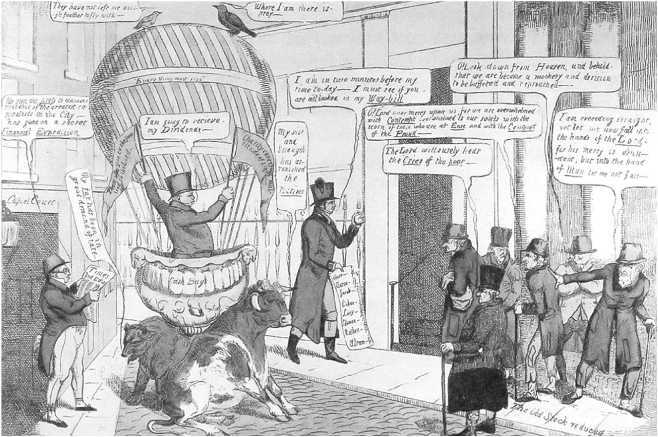

6.1. Джонс. Король расточает милости друзьям великого человека — сцена возле банка (1824)

Во Франкфурте до сих пор сохраняется наследие Майера Амшеля. Подобно отцу, Амшель привычно жертвовал бедным десятую часть расходов (но не доходов) Франкфуртского дома. А в 1825 г. Амшель и его братья пожертвовали 100 тысяч гульденов двум еврейским страховым фондам во Франкфурте на строительство новой больницы для общины на Райхнайграбенштрассе, «в соответствии с пожеланиями их покойного отца… и в знак сыновнего почтения и братской гармонии». Любопытно, что Джеймс, также занимавшийся благотворительностью в интересах парижской еврейской общины, вел себя скромнее; он переводил пожертвования косвенным образом, через Соломона Алкана, президента «Общества помощи», и Альберта Кона, наставника своих сыновей (позже считавшегося маяком французских евреев). В 1836 г. он даже особо оговорил, что его пожертвования на новую синагогу на улице Нотр-Дам-де-Назарет должны оставаться в тайне.

По крайней мере один карикатурист того времени предположил, что, нажив миллионы, Ротшильды проявляют равнодушие к мольбам их «бедных единоверцев» (любимый оборот). На рисунке, названном «Король расточает милости друзьям великого человека» (1824) (ил. 6.1), группа евреев в лохмотьях с подписью «Сокращение старых акций» стоит справа от Натана, когда он готовится подняться вверх на воздушном шаре, «чтобы получить мои дивиденды». Один восклицает: «Господь наверняка услышит крики бедняков». Другой просит: «О! Взгляни с небес и смотри, что мы становимся посмешищем, нас презирают, бьют и порицают». Третий кричит: «О, Боже, сжалься над нами, ведь нас окружает презрение; переполнены наши души презрением тех, кому легко, и презрением гордых». Это обвинение было необоснованным.

Однако важно подчеркнуть, что Ротшильды не ограничивали свою благотворительность одними еврейскими общинами. Во времена экономических тягот — в 1814 г. в Германии, 1830 г. во Франции, 1842 г. в Гамбурге, 1846 г. в Ирландии — они жертвовали деньги бедным независимо от их религиозной принадлежности. Натан перечислял деньги ряду явно нерелигиозных учреждений, в том числе Обществу друзей иностранцев в беде (хотя, скорее всего, некоторыми «иностранцами в беде» были бедные еврейские иммигранты). Его дети также оказывали поддержку Лондонскому сиротскому приюту, Лондонскому филантропическому обществу и Общей больнице Бекингемшира. Особенно неожиданным является то, что в 1837 г. либо Ханна, либо Шарлотта, но скорее всего последняя, стала «одной из самых щедрых дарительниц» на новую англиканскую школу в Илинге и Олд-Брентфорде. Не только евреи обращались к Ротшильдам за помощью: в число просителей входили даже социалист Роберт Оуэн и раскольничья община Шотландской свободной церкви!

«Доброе дело волей неба»: эмансипация

Несмотря на то что богатство и влияние позволило им достичь того, что во многом считалось привилегированным общественным положением, Ротшильды никогда не забывали о том, что они и их единоверцы даже после 1815 г. по-прежнему должны подчиняться многочисленным дискриминационным законам и предписаниям. Они помнили наложенные на Майера Амшеля судебные запреты, призванные «положить конец всей работе», которую он начал «в интересах нашего народа». История Ротшильдов поэтому неотделима от истории того, что, возможно, несколько анахронично называется еврейской «эмансипацией»; точнее было бы назвать происходившее постепенным процессом, в ходе которого евреи (с помощью некоторых сочувствующих им неевреев) пытались достичь полного равенства перед законом в различных европейских государствах. Хотя нельзя отрицать, что в ряде случаев Ротшильдами, участвовавшими в процессе, двигало своекорыстие, все же главным побудительным мотивом было чувство морального долга перед другими евреями. Точнее других в письме братьям в 1815 г. об этом выразился Амшель: «Остаюсь вашим братом, который желает самому себе, вам и всем евреям всего самого лучшего. Амшель Ротшильд». Те, кто решил, что Амшеля заботила защита собственного положения, неверно его понимали. В 1814 г. он призывал Натана употребить его «влияние при английском дворе… по двум причинам: во-первых, в интересах еврейского народа, во-вторых, в интересах престижа Дома Ротшильдов». «Хорошо… что у нас столько денег, — писал он Натану и Соломону три года спустя. — Поэтому мы можем оказать помощь всему еврейству».

Какие же ограничения по-прежнему окружали европейских евреев в эпоху Реставрации? Лучше всего их положение было, наверное, во Франции, где возвратившиеся Бурбоны, несмотря на свою преданность католицизму, не только сохранили эмансипацию евреев, достигнутую в годы революции, но и отказались вернуть так называемый «позорный декрет», введенный Наполеоном в 1808 г., который восстанавливал различные экономические ограничения. Все, что официально оставалось, — особый текст присяги, которую евреи должны были давать, выступая в суде, хотя на практике они повсеместно исключались из политической жизни до 1830 г. В Великобритании, хотя рожденные на ее территории евреи автоматически становились британскими подданными, они — вместе с католиками и нонконформистами до 1828–1829 гг. — не допускались в парламент (ни как избиратели, ни как члены), муниципальные органы и старинные университеты. С другой стороны, экономических и социальных преград для них почти не существовало.

Положение в Германии отличалось в зависимости от государства. В Пруссии приняли самое либеральное законодательство после эдикта об эмансипации 1812 г. Прусским евреям предоставлялись равные юридические права, хотя на практике они по-прежнему не допускались в чиновничество и офицерский корпус, а после 1822 г. им не разрешалось также преподавать в школах и входить в муниципальное правительство. В Австрии, наоборот, почти ничего не изменилось после «Эдикта о терпимости» 1782 г. (который в некоторых отношениях сократил экономические ограничения): евреям по-прежнему отказывали в праве владеть землей на территории Священной Римской империи, они должны были платить особый подушный избирательный налог, подвергались некоторым ограничениям в области брака, и, если были рождены за пределами Священной Римской империи, им требовалось особое разрешение на проживание на ее территории, которое следовало обновлять каждые три года. Кроме того, им запрещалось занимать посты на государственной службе, хотя они могли служить в армии, а некоторые в эпоху Наполеоновских войн даже стали офицерами. Когда Лайонел в 1827 г. ездил по Германии, только в Вене он нашел положение евреев столь плачевным, что заметил: «Евреев очень притесняют, они не имеют права занимать государственные должности и владеть землей, даже домом в городе, они обязаны платить большой „налог на веротерпимость“ и должны получать разрешение на съем жилья». Все эти ограничения непосредственно касались его дяди Соломона. В 1823 г. ему пришлось просить разрешения у Меттерниха, когда его двоюродный брат Антон Шнаппер пожелал переехать в Вену, чтобы жениться на родственнице своего старшего клерка Леопольда фон Вертхаймштайна. Через десять лет Соломону снова пришлось подавать прошение об обновлении «веротерпимого разрешения» для еще одного старшего клерка, Морица Гольдшмидта (который также родился во Франкфурте). Сам Соломон мог только снимать жилье в Вене, а его прошение 1831 г., чтобы ему и его братьям позволили «превратить часть состояния, которым наградило нас доброе Провидение, в такую форму, в какой оно могло бы приносить доход, какие бы превратности судьбы нас ни постигли», было отклонено — несмотря на изобретательный довод Соломона, что результат «будет вполне соответствовать его [правительства] собственной выгоде, поскольку оно не может равнодушно относиться к возможности привлечь в страну значительные капиталы, которые станут облагаться налогами». Если такие исключения не делались даже для самого влиятельного и верноподданного банкира в стране, попытки улучшить общее положение австрийских евреев были обречены на неудачу до 1840 г.

В Западной Германии к концу французского господства в 1814 г. положение все время менялось. Действие декрета Дальберга 1811 г., по которому евреям предоставлялись все права гражданства во Франкфурте, в конечном счете было приостановлено вскоре после его отказа от титула великого герцога. В марте 1814 г. вновь ввели особую присягу для евреев в суде; кроме того, евреев уволили со всех государственных постов. Позже в том же году к участию в гражданской ассамблее снова допустили лишь христиан. Примерно таким же было положение и в соседнем Гессен-Касселе. Как мы уже видели, подобная реакция отчасти отражала антиеврейские настроения в народе, которые во Франкфурте были откровенно угрожающими. Письма Амшеля того периода полны зловещих образов нависшего над ними насилия: неевреи «могли бы пить кровь евреев» или даже «есть зажаренного еврея». Однако, вполне возможно, такие настроения стали результатом Венского конгресса (1814–1815), где предстояло определить конституциональную форму будущего Германского союза. На конгрессе обсуждали возможность общей эмансипации, приложимой к Германии в целом. Хотя Ротшильдов в основном занимали финансовые стороны послевоенного урегулирования, которые во многом определялись в Париже, они тем не менее пристально интересовались этим аспектом событий в австрийской столице, куда послали делегацию от еврейской общины Франкфурта, чтобы привлечь внимание участников к еврейскому вопросу. Похоже, что первой из семьи поняла необходимость в таком лоббировании жена Соломона, Каролина. 21 июля 1814 г. она писала мужу, который тогда находился в Лондоне: «Что касается нашего гражданства, все выглядит совсем не радужно… Насколько я понимаю издали, нам еще предстоит долгая борьба. Этот вопрос так интересует меня, что, если я слышу о нем хотя бы слово, я жадно прислушиваюсь к тому, что говорят… Очень любопытно узнать, каков будет результат. Не мог бы ты, мой любимый Соломон, внести свой вклад благодаря своим тамошним знакомствам? Ты сделаешь доброе дело волей неба, которое нельзя купить даже за очень большие деньги. Может быть, тамошний министр познакомит тебя с чинами из Австрии, России или любыми другими, кто имеет право голоса по данному вопросу. Ты можешь спросить, с какой стати женщина интересуется государственными делами. Лучше ей писать о мыле и иголках. Однако то, что я делаю, кажется мне необходимым. По данному вопросу никто не делает ничего. Время уходит, и потом мы будем укорять себя за то, что не сделали больше… Сейчас вопрос этот самый насущный; а здесь, во Франкфурте, никто ничего не делает».

Амшелю и Карлу такие подсказки не требовались. В августе и сентябре первый находился в Берлине по делам, откуда передавал известия о возможной позиции России и Пруссии по данному вопросу Исааку Гумпрехту, одному из лидеров франкфуртских евреев в Вене (другими важными фигурами были отец Людвига Бёрне Якоб Барух и адвокат Август Яссой). Тем временем Карл в письме Натану спрашивал, направляется ли «английский лорд» — скорее всего, он имел в виду Каслри — в Вену и не может ли он «помочь… в вопросе с гражданскими правами применительно к евреям».

С самого начала братья возлагали большие надежды на прусского канцлера Гарденберга, одного из творцов прусской эмансипации. По словам Амшеля, Гарденберг питал «очень дружеское отношение к евреям… Он добился прав гражданства для евреев Данцига. И сделал это, несмотря на антиеврейские протесты, поданные данцигскими купцами-неевреями королю». Кроме того, он побуждал Натана «послать несколько небольших подарков жене министра [возможно, речь шла о прусском министре финансов Бюлове]. Он, скорее всего, склонен помочь евреям». Прусского дипломата Вильгельма фон Гумбольдта тоже «обхаживали»: хотя в 1814 г. он наотрез отказался от подарка в виде трех колец с изумрудами от еврейской делегации в Вене, два года спустя Амшель предложил купить у него какие-то шкатулки по цене, которую он считал чрезмерной, «если благодаря этому чего-то можно достичь». Второй их большой надеждой был Меттерних, хотя его очевидно сочувственное отношение к еврейскому вопросу не разделяли другие австрийские министры. В письме от октября 1815 г. Соломон просит Натана сделать спекулятивную покупку британских ценных бумаг на 20 тысяч ф. ст. «для великого человека, который делает для евреев все». Такие слова могли относиться как к Гарденбергу, так и к Меттерниху, с которым Соломон виделся накануне. Будерус, которого курфюрст Гессен-Кассельский восстановил в должности, также считался возможным источником поддержки, хотя то, что еврейская община была должна ему деньги, как ожидалось, осложнит отношения с ним.

Сначала казалось, что в Вене удастся прийти к компромиссу. Так, в декабре 1814 г. Карл слышал, что франкфуртским евреям могут (снова) предоставить права гражданства в обмен на выплату наличными в 50 тысяч гульденов. Следуя примеру своего отца, он предложил внести 5 тысяч гульденов в дополнение к тем 3 тысячам, которые община уже была должна банку Ротшильдов. Однако их постигла серьезная неудача, когда, по предложению бременского бургомистра Шмидта, в статью 16 союзного акта — своего рода союзной конституции, подписанной государствами-участниками в июне 1815 г., — включили лишь пункт о правах, уже предоставленных евреям «немецкими государствами» (а «не в немецких государствах»), что в конечном счете свело на нет все сдвиги наполеоновской эпохи. Будущие согласования перешли под юрисдикцию отдельных государств. Тем не менее после паузы, вызванной Ста днями Наполеона, братья продолжили усилия. Они надеялись оказать нажим непосредственно на власти Франкфурта. В сентябре Амшель послал последние подробности положения во Франкфурте в Париж, побуждая братьев показать их Меттерниху и «Бюлову, доброму другу Гарденберга, который в Берлине обещал мне помочь… Если можете помочь, вы будете благословенны, ибо Барух сейчас в Вене, но скоро вернется. Но с такими вещами нужно ковать железо, пока горячо». Соломон должен был передать Бюлову то, что Амшель сказал Гарденбергу: «Чтобы к нам не относились как к чужакам. В критические времена мы [евреи] служили [в армии], как любые местные жители. Полагаю, вы совершите добро, если сделаете это, так как у нас много врагов, а иначе вы ничего не добьетесь; у нас слишком много врагов, и мне будет очень жаль, если дело кончится ничем».

Вскоре Соломон передал обещание поддержки от Меттерниха, а также от Гарденберга, что привело к тому, что франкфуртским властям написали и Австрия, и Пруссия, призывая сохранить соглашение 1811 г. между Дальбергом и еврейской общиной, — или, как оптимистично выразился Соломон, передать им, «что дьявол может забрать всех неевреев во Франкфурте и что евреи во Франкфурте сохранят свое гражданство». Тем временем Джеймс побуждал Натана заручиться письмом от некоей важной фигуры в Великобритании в таком же духе. В конце ноября, когда Гарденберг приехал во Франкфурт, Карл уговорил его принять делегатов еврейской общины, в число которых входил Амшель, и еще больше обрадовался, услышав, что он «весьма благосклонно» отзывался «о наших еврейских вопросах». «В еврейских вопросах невозможно переусердствовать», — убеждал он братьев. Даже Каролина написала мужу поздравительное письмо по случаю его усилий, предпринятых 7 декабря.

Правда, поздравления оказались преждевременными. Амшель предчувствовал разочарование уже в сентябре, когда услышал, что решающий голос в деле, скорее всего, получит барон фом Штейн; Штейн считался «противником евреев». В ноябре сообщения, получаемые им из Вены от Баруха, были мрачными, а франкфуртские власти остались равнодушными к письмам из Австрии и Пруссии. Из-за пределов Германии помощи ждать было неоткуда: по словам Натана, представитель Великобритании, посланный во Франкфурт, граф Кланкарти, «не друг нашего народа». Что еще хуже, австрийский делегат на Франкфуртском конгрессе Германского союза, граф Буоль-Шауэнштайн, как оказалось, разделяет точку зрения франкфуртских властей на то, что «эта нация, которая никогда не объединяется с любой другой, но всегда держится сплоченно, преследуя собственные цели, скоро затмит христианские банки, а при их ужасно стремительном росте населения они скоро заполонят весь город, так что рядом с нашим древним собором постепенно возникнет еврейский торговый город».

Хотя Амшель и Карл продолжали «обрабатывать» представителей различных немецких государств и получали слова ободрения от Гарденберга и Гумбольдта, а также от посланника России во Франкфурте, они все больше проникались пессимизмом. Более того, Амшель начал поговаривать о том, чтобы насовсем уехать из Франкфурта, хотя, возможно, отчасти это была угроза, призванная смутить франкфуртские власти. Именно в то время Амшель и Карл впервые согласованно попытались преодолеть свою социальную изоляцию во Франкфурте. Устроенные ими званые ужины на самом деле в первую очередь были рассчитаны на то, чтобы «обхаживать» влиятельных личностей в дипломатических и финансовых кругах «в интересах еврейского народа». Особое значение они придавали тому, чтобы переманить на свою сторону банкира Бетмана, чьи высказывания по данному поводу, как кажется, сильно различались в зависимости от того, в чьем обществе он находился. В то же время (в ноябре 1816 г.) Амшель, Барух и Джонас Ротшильды послали меморандум конгрессу Германского союза, в котором оспаривали законность действий франкфуртского сената.

В таких условиях законодательные постановления, принятые в разных государствах, неизбежно не соответствовали тому, что было достигнуто в 1811 г. В Касселе, хотя евреям предоставили гражданство (в обмен на неизбежную выплату), оно было сопряжено с экономическими ограничениями, по которым евреям запрещалось владеть недвижимостью и торговать вразнос. По мнению жены Будеруса, Карл переходил всякую меру, когда льстил курфюрсту: «…курфюрст знает, что он один начал реформу, это была его собственная инициатива, и… весь мир увидел, насколько либерально он был настроен с самого начала». Более того, Карл просил Вильгельма предоставить те же права евреям и в другом его княжестве, Ганау. Правда, Карл и его братья прекрасно понимали, что, хотя условия, определявшие еврейское гражданство, казались «ничтожными в принципе», они «были очень важны для тех, кого это касалось». Более того, как частным образом замечал Карл, курфюрст был «большим любителем нарушать свое слово». Судя по всему, такое мнение подтвердилось в 1820 г., когда поползли слухи о том, что на проживающих в Касселе евреев будут наложены ограничения. На самом деле новый закон стал типичным для «ограниченной эмансипации», которую немецкие государства готовы были предоставить евреям. Они предлагали права только в обмен на социальное «обновление» и ассимиляцию; это было лучше, чем ничего, однако Ротшильдов не удовлетворяло.

Во Франкфурте, несмотря на пример курфюршества Гессен-Кас-сель, начались споры, которые в октябре 1816 г. окончились еще более полным разгромом: в пересмотренной конституции подтверждались равные права только для граждан христианского вероисповедания, а евреи причислялись к второсортным Schutzgenossen (дословно «охраняемые товарищи»). Особенно досадным казалось то, что, хотя закон 1811 г. и аннулировали, власти особо приводили сад Амшеля в пример своего просвещенного отношения к еврейской общине. Если они считали, что таким образом им удастся откупиться от Ротшильдов, они ошибались; они просто сделали Амшеля мишенью для нападок со стороны тех горожан, которые требовали еще более строгих антиеврейских мер, точнее, их возвращения в гетто. Как мы видели, антиеврейские настроения во Франкфурте в тот период становились все более и более неприкрытыми; на сцене шли такие пьесы, как Unser Verkehr, публиковались многочисленные антиеврейские памфлеты. В ходе дебатов по еврейскому вопросу некоторые члены сената даже предлагали в качестве «решения» полное выселение евреев из Франкфурта, «так как усилия этих стяжателей-кочевников направлены единственно на нашу, христианскую, погибель, так что через несколько лет большая часть христиан-горожан и жителей будет лишена всякой радости и процветания». В сентябре 1816 г. группа встревоженных представителей еврейской общины написала Ротшильдам письмо, в котором отмечалось, «как неустанно и пылко вы работаете для нас, насколько сильна ваша солидарность с нами», и вместе с тем признавалось: «Хорошие результаты, на которые мы оправданно надеялись, не достигнуты… Мы боимся, что крепость не капитулирует до принятия самых решительных мер».

Какую форму должны были принять такие меры? После поражения во Франкфурте Амшель сердито говорил о том, что необходимо «причинить боль» франкфуртским банкирам-неевреям, «заключая сделки, даже если они повлекут за собой убытки». Что более правдоподобно, Ротшильды могли воспользоваться своим стремительно растущим богатством в более позитивном ключе. Некоторые немецкие евреи надеялись, что Натан — в то время самый богатый и влиятельный из братьев — сотворит какое-нибудь чудо, сыграет роль deus ex machina. «Надеюсь, в ближайшем будущем британец, победивший Наполеона, — писал один из лидеров франкфуртской общины, — призовет франкфуртский сенат освободить еврейских рабов здесь, как освободили христианских рабов в других местах». Сам Амшель призывал Натана «снова нажать на британского посланника [в Баварии, Фредерика] Лэма», чтобы тот поддержал дело евреев. Судя по переписке братьев, Натан делал все, что мог. В ряде писем его благодарят за поддержку по данному вопросу, полученную им от короля Нидерландов, а также за попытки защищать интересы других еврейских общин, находящихся в юрисдикции Великобритании, особенно на Корфу и в Ганновере. «По-моему, можно без труда улучшить нашу участь, если вы обратитесь к принцу-регенту, — писал Натану в 1819 г. гамбургский еврей по фамилии Мейерштайн. — Почему бы ганноверским евреям, живущим в государстве, которое заключило личную унию с Англией, не получить те же права, что даны их братьям в Англии? Варварство прошлого века необходимо прекратить, и именно от вас мы ожидаем, что солнце взойдет и для нас». Конечно, во Франкфурте британское влияние если и было, то оказалось самым незначительным. Поэтому братья придерживались прежней тактики: нажимали на Берлин и Вену в надежде, что более крупные немецкие государства наконец заставят Франкфурт смягчить свое отношение. Но и здесь свой вклад, возможно, внес Натан. В том, чему суждено было стать образцом для его более поздней деятельности на этом поприще, братья старались заручиться поддержкой более сильной Пруссии по еврейскому вопросу в ходе переговоров 1818 г. о займе в фунтах стерлингов. Кроме того, братья попытались затронуть вопрос на Ахенском конгрессе. Амшель даже считал, что Соломону следует поехать туда «не по деловым причинам, а в интересах всего еврейства». На самом деле именно поэтому они вначале подружились с Фридрихом Генцем, когда тот сопровождал Меттерниха и по пути на конгресс они заехали во Франкфурт.

Такое «манипулирование завязками кошелька» в Берлине и Вене не могло предотвратить народную враждебность во Франкфурте, которая в конце концов вылилась в антисемитские погромы в августе 1819 г. С другой стороны, беспорядки усилили давление на городские власти. Ротшильды старались усилить свою позицию, повторяя угрозу Амшеля навсегда покинуть Франкфурт. Письмо Джеймса венскому банкиру Дэвиду Пэришу, которое, очевидно, было предназначено для Меттерниха, иллюстрирует, как братья недвусмысленно пользовались финансовыми рычагами давления от имени своего «народа» (слово, которое они часто употребляли): «Каким может быть результат этих беспорядков? Конечно, они могут лишь побудить всех богатых представителей нашего народа покинуть Германию и перевести свое имущество во Францию и Англию; я сам посоветовал брату закрыть свою контору и ехать сюда. Если мы начнем, убежден, что все состоятельные люди последуют нашему примеру, и я сомневаюсь, что правители Германии будут рады развитию событий, в результате чего, если им понадобятся средства, им придется обращаться к Франции и Англии. Кто покупает государственные облигации в Германии и кто попытался поднять их обменный курс, если не наш народ? Разве не наш пример породил некоторую уверенность в государственных займах? Теперь банкиры-христиане также набрались храбрости и вкладывают часть своих денег во всевозможные ценные бумаги… Похоже, целью агитаторов во Франкфурте было… собрать всех израильтян на одной улице; если бы они в том преуспели, разве не привел бы результат к общей резне? Не нужно напоминать, насколько нежелательным было бы такое развитие событий, особенно в то время, когда в нашем банке находятся крупные суммы для нужд австрийского или прусского двора. Мне кажется, крайне необходимо, чтобы Австрия и Пруссия приняли меры, призывающие франкфуртский сенат к энергичному противодействию событиям вроде тех, которые имели место 10-го числа текущего месяца, и таким образом вернули каждому человеку уверенность в том, чем он владеет».

Ротшильды в полной мере воспользовались финансовыми рычагами давления на своего признанного врага, бременского делегата на Франкфуртском конгрессе. Помимо Австрии и Пруссии, «несколько мелких государств также прибегали в своих трудностях к этой финансовой власти, что позволяет ей просить об услугах, особенно об услуге такой незначительной природы, как защита нескольких дюжин евреев в небольшом государстве».

Братья продолжали нажим и в 1820 г., вынуждая Меттерниха опираться на Буоля, который по-прежнему поддерживал власти Франкфурта. Кроме того, они лоббировали правительство Бадена от имени тамошних евреев. В октябре 1821 г., когда Меттерних посетил Франкфурт, он выразил свое сочувствие евреям, «отобедав» у Амшеля; тем временем Соломон достиг «важной финансовой договоренности» с Генцем, после чего тот снова «прислушался к бедственному положению франкфуртских евреев». В 1822 г. Амшель даже написал любовнице Меттерниха, княгине Ливен, «прося отозвать определенные распоряжения, связанные с [франкфуртскими евреями], которые граф Мюнстер, судя по всему, направил посланнику Ганновера».

Результат их усилий нельзя назвать полной неудачей. Так, Амшель через год после письма княгине Ливен с радостью узнал об отставке Буоля. На его место был назначен более сочувствующий евреям Мюнх-Беллингаузен. А Гейне в письме из Берлина в марте 1822 г. усмотрел «лучшие перспективы» в том, что евреям снова предоставят права гражданства. Однако личная реакция княгини Ливен на письмо Амшеля говорит сама за себя: как она признавалась Меттерниху, «такого смешного письма она не получала… Четыре страницы сантиментов, он умоляет меня о помощи ради евреев из этого города — и я, покровительница евреев! Во всем этом чувствуется какая-то наивная уверенность, одновременно смехотворная и трогательная». Если те же чувства испытывал и Меттерних, усилия, предпринимаемые братьями в Вене, возможно, были не столь продуктивными, как им казалось. В конце концов власти Франкфурта пошли лишь на минимальные уступки. Хотя ни о каком возвращении в гетто речи не шло — что само по себе скорее служило поводом для облегчения, а не для радости, — евреев по-прежнему окружало множество ограничений, и их гражданство было явно второсортным. По новому закону, подтверждавшему «личные гражданские права» «граждан израильской нации» (1824), евреи, как и прежде, исключались из политической жизни; ограничения налагались на их экономическую деятельность; община подчинялась комиссару сената; как и раньше, позволялось устраивать только 15 еврейских свадеб в год (только 2 из них могли заключаться за пределами общины); кроме того, восстанавливалась особая еврейская присяга в судах. Важно помнить о том, что эти ограничения касались более чем десятой части городского населения (примерно 4530 человек). Большинство правил — в том числе то, по которому ограничивались браки евреев за пределами Франкфурта, — оставались в силе до 1848 г. Более того, до 1864 г. франкфуртские евреи не имели полного законодательного равенства.

Гейне воспользовался ролью Ротшильдов в дебатах об эмансипации, язвительно пошутив о бизнесменах в целом: «Говорят… что бумаги о франкфуртском гражданстве… упали на 99 % ниже номинала — выражаясь языком, каким говорят во Франкфурте… Но — снова я выражаюсь как франкфуртец — разве Ротшильды и Бетманы уже давно не котируются по номиналу? Религия бизнесмена одна и та же по всему миру. Контора… бизнесмена — его церковь; его письменный стол — его молитвенная скамья, гроссбух — его Библия, его склад — святая святых, биржевой колокол — его церковный колокол, золото — его Бог, его кредит — его вера».

Однако он упускал главное. Речь шла не о положении самих Ротшильдов, а о положении евреев в целом. Мысли Гейне о религии, точнее, отсутствии религии у бизнесменов перекликались с мыслями другого отступника, Маркса, который, наоборот, утверждал, что капитализм — это обобщение еврейской «спекуляции»; однако применительно к Ротшильдам такие утверждения были в корне неверными. Во всяком случае, немногие во Франкфурте согласились бы с мыслью о том, что Бетман и Ротшильд «стоят на равных».

Прослеживается очевидная последовательность от борьбы за права евреев во Франкфурте к участию Натана и его сыновей в кампании за закрепление эмансипации в Великобритании после 1828 г. Ведь там остатки законодательной дискриминации, которой подвергались евреи, ни в коей мере не причиняли личных неудобств самим Ротшильдам. Ничто не мешало Натану заключать сделки на Королевской бирже по своему усмотрению; ничто не мешало ему покупать дома, в которых он хотел жить. К тому, что британским евреям не разрешалось участвовать в политической жизни и учиться в английских университетах, он, скорее всего, относился совершенно равнодушно, поскольку не имел ни желания, ни потребности поступать в какие-либо из этих учреждений. Однако все было наоборот. Даже Натан, чистосердечнее всех из братьев стремившийся к прибыли, считал своим долгом действовать от лица всей еврейской общины в целом, даже если речь заходила о правах, которыми он сам не собирался воспользоваться.

В 1828 и 1829 гг. протестантам-диссентерам, а потом и католикам удалось добиться отмены законов, запрещавших им участвовать в политической жизни, но евреев это не коснулось — из-за парламентской клятвы отречения (изначально призванной исключить также «признанных виновными в папизме и инакомыслии»), в которую входила фраза «истинная христианская вера». Такая непоследовательность, похоже, волновала Натана — точнее, она волновала его жену. Ибо, как его брат Соломон, Натан, очевидно, был подвержен женскому влиянию по данному вопросу. 22 февраля 1829 г. его зять Мозес Монтефиоре записал в дневнике, как он и его жена Джудит «съездили к Ханне Ротшильд и ее мужу. Мы долго беседовали на тему свободы для евреев. Он сказал, что скоро отправится к лорду-канцлеру и проконсультируется с ним по данному вопросу. Ханна заявила: если он этого не сделает, то сделает она. Дух, выраженный здесь миссис Ротшильд, и краткие, но выразительные фразы, которые она употребляла, разительно напомнили мне ее сестру, миссис Монтефиоре».

В последовавших маневрах Натан и Монтефиоре тесно сотрудничали. В общих чертах, они склонны были придерживаться более осторожной стратегии, чем ведущая фигура в Лондонском комитете представителей британских евреев (позже известном как Совет представителей) Исаак Лайон Голдсмид.

Натану внезапно стало ясно, до каких пределов простираются его связи с правительством тори, особенно с премьер-министром Веллингтоном. Может быть, он поступил наивно, когда предлагал выяснить у своих знакомых тори возможность эмансипации в начале апреля, в разгар политического кризиса, вызванного эмансипацией католиков, из-за которого чуть не пало правительство. Лорд-канцлер, лорд Линдхерст, отвечал ему уклончиво: «Он посоветовал им сидеть тихо, пока… не урегулируют католические дела, но, если они считают, что в их интересах представить вопрос на рассмотрение немедленно, пусть действуют через лорда Холланда, а он его поддержит, так как считает правильным, чтобы евреев освободили от нынешних ограничений; в то же время им надлежит прислушиваться к общественному мнению».

На основании такого двусмысленного ответа Натан порекомендовал Совету представителей «составить петицию с просьбой о помощи; она должна быть готова к представлению в палате лордов в любое время, которое сочтут нужным». По предложению Натана, речь в петиции шла только о евреях, рожденных в Великобритании. Он посоветовал, чтобы ее подписали только евреи, рожденные в Великобритании (поэтому имя его сына Лайонела есть в числе подписавших, а его собственного имени нет). Они с Монтефиоре передали петицию своему старинному другу бывшему канцлеру Ванситтарту (ставшему лордом Бексли), который согласился представить ее в палате лордов после внесения мелких поправок. Их поступок произвел на представителей общины сильное впечатление; они написали Натану благодарность «за рвение и внимание, какие он выразил для своих еврейских братьев, и особенно за личное присутствие сегодня и выражение столь пылкого желания способствовать благодаря своему мощному влиянию освобождению евреев нашей страны от бесправия, под бременем которого они изнывают». Началась работа по подготовке законопроекта.

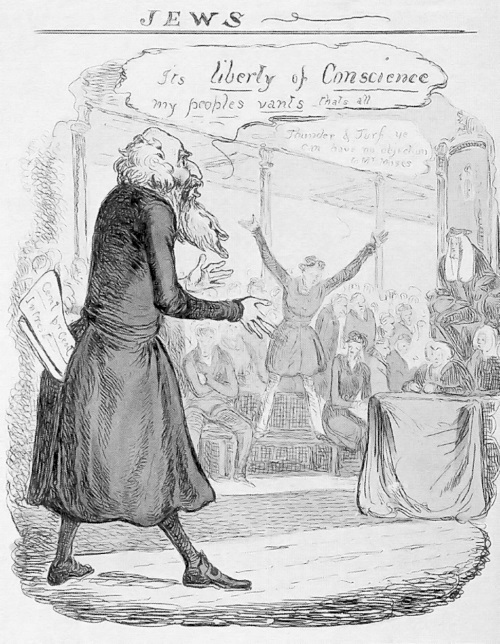

6.2. Неизвестный автор. «Парламент этот в бойню превратить — Шекспир». Увеличительное стекло, № 3 (1830)

Однако в следующем месяце стало очевидно, что Веллингтон не склонен принимать законопроект в текущем году; более того, он не хотел брать на себя обязательства представлять законопроект на следующей сессии парламента. Когда в феврале 1830 г. Натан пришел к нему, чтобы «умолить» сделать «что-нибудь для евреев», герцог ответил, что «он не передаст в парламент законопроект по еврейскому вопросу», и посоветовал им «отложить прошение в парламент, а если нет… пусть действуют на свой страх и риск, а он ничего не обещает». Столкнувшись с такими сложностями, Натан впал в пессимизм. Тори-либерал Роберт Грант взял на себя обязательство представить петицию в защиту евреев через неделю, и 5 апреля приняли первый из многих законопроектов — возможно, свидетелем этого знаменательного события был сам Натан. Однако через два дня Натан сообщил брату Джеймсу, «что еврейский вопрос не проходит». Он обратился еще к одному своему старинному другу-тори, Херрису, ставшему президентом Торговой палаты, но позиция правительства осталась неизменной, и билль был отклонен во втором чтении при 228 голосах против и 165 за. Стало очевидно, что еврейскую эмансипацию, скорее всего, поддержат виги. Проведя много лет вблизи тори, Натан вдруг понял, что переходит на сторону оппозиции.

Вопрос об эмансипации противоречил линии партии: в число ее сторонников входили социалист Роберт Оуэн, ирландский католик Дэниел О’Коннел и тори-либерал Уильям Хаскиссон, в то время как в число его самых пылких противников входил Уильям Коббет. Взгляды самой радикальной оппозиции передают многочисленные карикатуры на данную тему. На рисунке, появившемся вскоре после представления законопроекта Грантом (хотя он и датирован 1 марта 1830 г.), изображен бородатый еврей в палате общин, который слушает первую речь Томаса Бабингтона Маколея в поддержку билля и восклицает: «Сфопота софесть хочет мой народ — и все» (ил. 6.2). Фигура лишена сходства с Натаном, но то, что из его кармана торчит законопроект с надписью «Сто на сто» (ростовщический процент), делает связь между евреями и финансами вполне недвусмысленной.

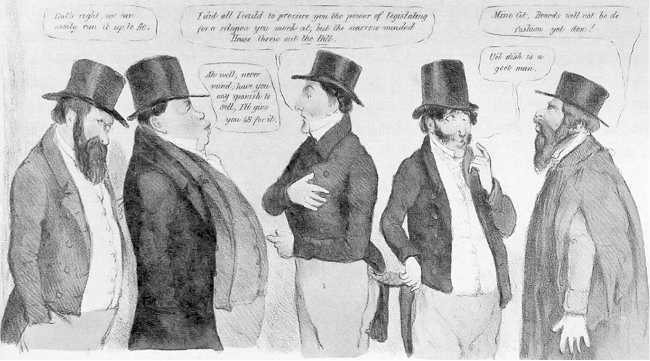

На карикатуре, появившейся в то же время и озаглавленной «Мудрецы с Востока и маркизы с Запада», изображен сам Натан за беседой с Грантом (ил. 6.3). «Я сделал все, что мог, чтобы наделить тебя властью издавать законы для религии, которую ты высмеиваешь, — говорит Грант, — но ограниченная палата отклонила билль». Натан отвечает: «Ну и ладно, ничего страшного; если у тебя есть на продажу что-нибудь испанское, я куплю по 48». Более стереотипный еврей рядом с Натаном шепчет: «Софершенно ферно, мы без труда повысим цену до 50»; другой же восклицает: «Майн Готт, сначит, бороды уже не в моде!» В обоих случаях используется каламбур на слово «билль»: ясен намек на то, что евреев куда больше волнует финансовая составляющая и что поборники парламентского проекта об эмансипации очень наивны.

6.3. Мудрецы с Востока и маркизы с Запада. Ежемесячник карикатур Маклина, № 55 (1830)

Оппозиционная партия тори по-прежнему выступала против эмансипации, даже когда приняли закон об избирательной реформе и к власти вернулись виги. В 1833 г. второй законопроект был принят в третьем чтении в палате общин, однако потерпел горькую неудачу в палате лордов, возглавляемой Веллингтоном и большинством епископов. То же самое повторилось и на следующий год. Во время краткого пребывания Р. Пиля во главе правительства (1834–1835) Натан стал одним из тех, кто подписал письмо премьер-министру, который славился своей прагматичностью. В письме содержалась просьба, чтобы правительство хотя бы поддержало законопроект о предоставлении евреям гражданских прав. Но Пиль не поддержал инициативы, и процесс возобновился лишь через месяц, когда к власти вернулись виги. Через год, в 1836 г., глава казначейства Томас Спринг Райс внес на рассмотрение очередной законопроект об эмансипации, который также провалился в палате лордов.

Невозможно представить, чтобы противодействие тори в вопросе об эмансипации евреев не влияло на политические взгляды Натана. Как мы увидим, его отношение к кризису избирательной реформы претерпело перемены в период 1830–1832 гг. Скорее всего, перемена взглядов была вызвана разочарованием в Веллингтоне из-за эмансипации. Конечно, когда его сыновья продолжили бой, в котором не мог победить их отец, они были убежденными вигами и даже либералами. Сад Амшеля во Франкфурте был спасен; но следующий символичный для Ротшильдов поступок, следующий шаг на пути эмансипации — вступление Лайонела в палату общин — станет возможным лишь через 22 года после смерти его отца. После этого пройдет еще три десятилетия, прежде чем Ротшильды и тори воссоединятся.

«Исключительная семья»

Несмотря на преданность иудаизму и интересам своих единоверцев, в одном важном отношении Ротшильды стремились дистанцироваться от еврейской общины в широком смысле слова. В 1820-е гг. они очутились в исключительном финансовом положении. Кроме того, их можно назвать исключительными и в смысле того привилегированного статуса, какой они занимали по сравнению с другими евреями: именно на это намекал Гейне, когда употребил словосочетание «исключительная семья». Однако Ротшильдов можно назвать исключительными и в том, как выстраивались отношения внутри их семьи.

Почти все семейные банки XVIII и XIX вв. просуществовали сравнительно недолго. Мысль о том, что последующие поколения теряют экономическую мотивацию — «трудовую этику», — которая двигала их отцами и дедами, едва ли была впервые высказана Томасом Манном, хотя его «Будденброки» увековечили данное явление. Все это было вполне очевидно для Фрэнсиса Бэринга. Как он с горечью писал в 1803 г., видя отсутствие деловой хватки у своих потомков, «семьи, основанные на достижениях одной личности, не живут дольше шестидесяти лет… Потомки купца, банкира и т. п., особенно когда они молоды, отказываются следовать по стопам своего предшественника, считая его ниже себя, или продолжают дело при помощи агентов, не вмешиваясь сами, что лишь быстрее приводит их к гибели». Конечно, сами Бэринги относительно хорошо сохранились как финансовая династия; однако они отказались от контроля над своим банком лишь в 1990-х гг. Бесчисленные другие семейные фирмы XIX в. прожили гораздо меньше, всего одно или два поколения. Ротшильды приняли исключительные меры во избежание такого упадка.

Необходимым первым шагом к увековечиванию компании, конечно, было воспроизводство «потомства»; а учитывая условия завещания Майера Амшеля (как и, разумеется, тогдашние обычаи), «потомство» в первую очередь означало «сыновей». Хотя Амшель остался бездетным, его братья производили наследников в избытке — всего их было тринадцать. В 1803 г. родился первенец Соломона, Ансельм. У Натана было четыре сына: Лайонел (род. в 1808 г.), Энтони (1810), Натаниэль (1812) и Майер (1818). У Карла также было четыре сына: Майер Карл (1820), Адольф (1823), Вильгельм Карл (1828) и Ансельм Александер (1835). Четверо сыновей родились и у Джеймса: Альфонс (1827), Гюстав (1829), Соломон (1835) и Эдмонд (1845).

Когда они выросли и, в свою очередь, начали вступать в брак, дети мужского пола по-прежнему были в цене. Более того, в то время даже больше стремились производить на свет сыновей. «Что ты думаешь о моей новорожденной дочке?» — спросил Ансельм у Энтони в 1832 г., после рождения своей второй дочери, Ханны Матильды. «Лучше бы родился мальчик». (Первенцем его жены Шарлотты был мальчик, но он умер во младенчестве в 1828 г.) Когда и у Лайонела тоже родилась дочь Леонора, один из старших клерков в Париже писал, желая его утешить: «Позвольте поздравить вас с рождением дочери, которую подарила вам ваша дражайшая супруга, — вы ведь понимаете, что желание иметь первенцем мальчика… это предрассудок, но так уж обстоят дела». «Возможно, вы хотели сына, — добавлял клерк, — и он непременно у вас будет — через два года вы объявите нам о его рождении». Но когда в назначенный срок родилась еще одна девочка, Энтони не скрывал разочарования: «Приношу поздравления тебе и твоей дражайшей супруге. В этих делах надо смириться с тем, что получаешь». Ему тоже пришлось довольствоваться двумя дочерьми, а его брату Майеру — всего одной. У сыновей Карла, Майера Карла и Вильгельма Карла, на двоих было не менее десяти дочерей, но ни одного сына. И только в 1840 г. в третьем поколении родился мальчик (за сыном Лайонела Натаниэлем через два года последовал Альфред); а когда распространилась весть, что жена Ната ждет ребенка, все надеялись, что началась «светлая полоса». «Нат решил не отставать от остальных родичей и намеревается в следующем году представить вам своего сына и наследника — вот самая большая новость дня, — восторженно писал Энтони. — Это совершенно определенно, и если он не хочет отставать от старшего брата, в семье появится на свет множество малышей, и чем больше, тем лучше». Однако у Ната родилась еще одна девочка; она умерла, не дожив и до года.

Было бы неправильно усматривать в подобных замечаниях грубый «сексизм». Гораздо больше Ротшильдов волновало то, что в третьем поколении совсем не будет наследников мужского пола. Это волнение продолжалось несколько лет. В 1832 г. Ханна, жена Натана, заметила: «…совершенно не важно для нашего удовлетворения, мальчик родится или девочка, поэтому мне не жаль тех, кто предпочитает ворчать». И такой была не только женская точка зрения. Когда жена Ансельма родила сына, Ансельм утратил предпочтение к детям мужского пола, как он признался, когда она снова забеременела: «Если у Карло Доли [очевидно, кличка Ната, чья жена в то время тоже ждала ребенка] родится девочка или мальчик, мои отпрыски будут… вполне пригодны им в мужья или жены… Никто не скажет, что семейство Ротшильдов потратило год впустую. Надеюсь, Билли вскоре последует хорошему примеру, если он едет [на воды] в Эмс, он может быть уверен в успехе».

Пока все кажется обычным. Но в легкомысленном письме Ансельма затрагивается и самый примечательный аспект истории Ротшильдов как семьи. Одна из основных причин, почему они не считали дочерей менее желанными, чем сыновей, заключалась в том, что в семье сложилась более или менее устойчивая традиция эндогамии.

До 1824 г. Ротшильды женились или выходили замуж за представителей других семей, также еврейских. Часто они стремились породниться с теми, с кем они вели дела. Так поступили все сыновья Майера Амшеля, кроме одного; они женились, соответственно, на Еве Ганау, Каролине Штерн, Ханне Коэн и Адельгейд Герц. То же самое относилось и к дочерям. Они вышли замуж за Вормса, Зихеля, Монтефиоре и двух братьев Бейфус. По меркам XIX в. здесь не было ничего необычного. Как мы уже видели, законы, касавшиеся франкфуртских евреев, вынуждали их заключать браки в пределах маленькой общины на Юденгассе. Впрочем, даже без такого принуждения большинство людей — не только евреев — стремились вступать в брак в пределах своей религиозной общины, а если им случалось покидать родные места, они искали такие же общины на своей новой родине (как поступил Натан в Лондоне). Однако после 1824 г. Ротшильды старались вступать в брак с Ротшильдами. Из 21 брака потомков Майера Амшеля в 1824–1877 гг. не менее пятнадцати было родственных. Хотя браки между кузенами не считались в XIX в. чем-то необычным, особенно в немецко-еврейских династиях, количество родственных браков у Ротшильдов было необычайно велико. «Эти Ротшильды сочетаются друг с другом самым примечательным образом, — объявлял Гейне. — Как ни странно, они даже супругов выбирают из своей среды, и узы родства связываются у них в сложные узлы, которые трудно будет распутать будущим историкам». Все это правда; не только королевские фамилии в Европе отличались склонностью к родственным бракам. Впрочем, частые самодовольные ссылки на «нашу королевскую семью» предполагают, что Ротшильды считали монаршие семьи своего рода образцом для себя. Вот еще одна деталь, которая объединяла Ротшильдов с Саксен-Кобургами.

Все началось в июле 1824 г., когда Джеймс женился на родной племяннице, Бетти, дочери брата Соломона. Из-за того что он был намного моложе Соломона, разница в возрасте между супругами оказалась не чрезмерно большой: ему было 32, ей — 19. Через два года Ансельм, сын Соломона, женился на Шарлотте, старшей дочери Натана. Затем последовало затишье длиной в 10 лет, до брака старшего сына Натана, Лайонела, и Шарлотты, старшей дочери Карла, — как мы увидим, это произошло в решающий, переломный момент в истории семьи. Через шесть лет после брака Лайонела и Шарлотты Нат женился на Шарлотте, дочери Джеймса (из-за ограниченного количества семейных имен труднее разобраться в хитросплетениях их генеалогии). Сын Карла, Майер Карл, женился на третьей дочери Натана, Луизе. Другие сыновья Натана, Энтони и Майер, также женились на двоюродных сестрах, хотя их жены не носили фамилию Ротшильд. Энтони в 1840 г. женился на Луизе Монтефиоре, а Майер в 1850 г. женился на Джулиане Коэн. Луиза Монтефиоре также была потомком Майера Амшеля, поскольку ее матерью была сестра Натана Генриетта; вторая же доводилась Ханне племянницей. Примерно так же все продолжалось и в четвертом поколении. В 1849 г. третий сын Карла, Вильгельм Карл, женился на Ханне Матильде, второй дочери Ансельма; через год его брат Адольф женился на ее сестре Каролине Джулии. В 1857 г. сын Джеймса Альфонс женился на дочери Лайонела Леоноре; в 1862 г. его брат Соломон Джеймс женился на Адели, дочери Майера Карла; и в 1877 г. младший сын Джеймса Эдмонд женился на Адельгейд, второй дочери Вильгельма Карла. Сыновья Ансельма, Фердинанд и Соломон, также выбрали себе в жены Ротшильдов: Фердинанд женился на второй дочери Лайонела Эвелине (в 1865 г.), а Соломон — на первой дочери Альфонса Беттине (в 1876 г.). Наконец, старший сын Лайонела Натаниэль, которого в семье обычно называли «Натти», в 1867 г. женился на дочери Майера Карла, Эмме Луизе. Сын Ната Джеймс Эдуард в 1871 г. женился на ее сестре Лауре Терезе.

Почему они так поступали? Романтическая любовь, на которой основаны большинство современных браков, почти не играла роли в глазах старшего поколения. В то время проводили различие между «браком по расчету» и «браком по влечению» — выражение Карла, когда он ездил по Германии, ища себе подходящую жену. «Я не влюблен, — уверял он братьев, оправдывая свой выбор Адельгейд Герц. — Наоборот. Если бы я знал другую… я бы на ней женился». Амшель тоже женился на Еве Ганау не по любви; по словам одного современника, он откровенно признавался, что «единственное создание, которое я любил по-настоящему, я бы ни за что не смог назвать моим». Его племянник Ансельм на их золотой свадьбе называл их совместную жизнь «пятьюдесятью годами супружеской борьбы». Каролина и Соломон были не столь нерасположены друг к другу; однако мы помним, как мало времени они проводили вместе в 1812–1815 гг., когда он постоянно бывал в разъездах по делам, точнее, по распоряжениям Натана. Прошло пять лет, но в их жизни почти ничего не изменилось: Каролина (из Франкфурта) просила Соломона (который находился в Вене) не ездить в Санкт-Петербург просто потому, «что так хочет твой Натан»: «Это в самом деле непонятно; есть ли место, куда тебе не требуется ехать? Прошу тебя, дорогой Соломон, не позволяй себя уговорить, [сопротивляйся] изо всех сил, привлеки свой выдающийся ум. Более того, я не совсем поняла твое письмо. Судя по некоторым местам, я сделала вывод, что тебе придется поехать в Париж или даже в Лондон. Обычно я соглашаюсь с доводами твоего Натана о пресловутых „делах“. Но я не вижу оправдания для этого… Твой Натан не может просто игнорировать твои взгляды… Во всяком случае, дорогой Соломон, ты не поедешь в Лондон, не объяснив мне причины. Понял, мой дорогой муженек? Ты этого не сделаешь».

Если между ними когда-либо и было романтическое влечение, к тому времени, как Соломон оставил кочевой образ жизни и обосновался в Вене, от романтики почти ничего не осталось. Каролина так и не приехала туда к нему, а сын одного из старших клерков вспоминал, что в 1840-е гг. у Соломона развилась довольно безрассудная слабость к молодым девушкам.

Конечно, любовь в подобных браках могла существовать — и существовала, что прекрасно подтверждают отношения Натана и Ханны. Ее письма к «милому Ротшильду» предполагают искреннюю привязанность, пусть и во многом основанную на общей любви к прибыли. Правда, в то время подразумевалось, что супружеское влечение скорее возникает уже после брака, а не до него; оно считалось желательным, но не обязательным. Так, Джеймс, судя по всему, считал племянницу, ставшую его женой, красавицу и умницу, главным образом полезным социальным приобретением. «Лишить человека жены трудно, — признавался он Натану после нескольких месяцев брака. — Я бы не мог обойтись без моей. Она — необходимая часть обстановки». Джеймс, увековеченный Бальзаком в образе барона Нусингена, относился к жене почтительно — более того, обращался с ней как с равной, — однако содержал целую вереницу любовниц, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, а влюбился лишь однажды — в куртизанку.

Можно было бы ожидать, что следующее поколение будет не таким деловитым по отношению к браку. В конце концов, тогда возникла новая тенденция, которую принято отождествлять с правлением королевы Виктории (она, напомним, успешно превратила свой собственный брак по расчету в брак по любви). Отдельные доказательства подтверждают некоторое смягчение нравов. Письма Лайонела из Парижа своей кузине Шарлотте до того, как в 1836 г. они поженились во Франкфурте, как будто дышат истинной страстью. «Только теперь, когда я оторван от тебя, — изливался он 7 января, — я начал понимать значение этого слова, могу судить о своей любви, своей цельной и преданной любви к тебе, дорогая Шарлотта, и жалею, что не могу выразить ее словами. Ибо я не могу выразить ее словами — перо выпадает из моей руки… прошло больше часа, как я думал о тебе, не в силах взяться за письмо…»

Ее ответ поощрил его продолжать: «Я провел несколько долгих дней в тревоге и тоске, не слыша ни единого слова от тебя, милая Шарлотта, когда получил несколько строчек и тогда, впервые после моего отъезда, был счастлив несколько минут, но сейчас я снова пребываю в меланхолии, снова и снова перечитываю твое письмо и всякий раз все больше жалею о том огромном расстоянии, которое разделяет нас… Кроме того, я огорчился, поняв, что ты по-прежнему равнодушно относишься ко мне; ты пишешь о развлечениях, занятиях и т. п. Милая Шарлотта, неужели ты полагаешь, что я могу развлекаться и чем-то заниматься без тебя? Меня всюду приглашают, умоляют принять участие в увеселительных вечеринках со старыми друзьями, а я отказываюсь. Единственный способ проводить время не досадуя — сидеть в одиночестве у себя в отеле и думать только о тебе, дражайшая Шарлотта…»

Через неделю тон его писем стал еще более романтичным: «Я получаю скромное удовлетворение, если ты… пусть даже несколько минут… думаешь об отсутствующем друге, который в мыслях никогда не покидает тебя с самого его отъезда. Происходит ли так же и у других, или я отличаюсь от всего мира в целом? Мне столько нужно тебе сказать, и я испытываю такую сильную потребность общаться с тобой, дражайшая Шарлотта, что мысли у меня путаются. Я начинаю с одного и того же и заканчиваю одним и тем же, и оказываюсь на том же месте; если я не сумею испытать радость, повторив тебе то же самое на словах, я сойду с ума».

Впрочем, Лайонел несколько снизил настрой любовного письма, добавив: «Как счастливы они [мои родители], что я так привязан к тебе, и как мне повезло, что я заслужил благосклонность существа, о котором все так высоко отзываются и с кем все так стремятся познакомиться». А всего за несколько месяцев до того, находясь по делам в Мадриде, в письме к брату Энтони он выражался совершенно по-другому: «Я сделаю все, что считают нужным мои родители и дядя, — останусь или вернусь. Если дядя Чарлз [Карл] уехал в Неаполь, мне не нужно будет скоро ехать во Франкфурт. Таким образом, все зависит от семейных планов, так как… мне все равно, ехать во Франкфурт несколькими месяцами раньше или позже, поскольку я не испытываю особого желания жениться немедленно, на несколько недель раньше или позже, и моя поездка во Франкфурт всецело зависит от желания наших добрых родителей».

Более того, похоже, что Шарлотта (как, очевидно, догадывался Лайонел) испытывала еще меньше радости при мысли о замужестве с кузеном. Более того, его письма к ней напоминают сочетание отрывков из модных романов и упражнений по самовнушению — в чем, надо отдать Лайонелу должное, он вполне преуспел. К тому времени, как они поженились, как не без удивления узнали его братья, он в самом деле как будто полюбил ее, пусть даже его чувство не было взаимным.

По правде говоря, браки Ротшильдов между собой в третьем поколении так же не отличались спонтанным влечением, как в свое время браки их родителей, пусть даже одному или обоим партнерам удавалось вызвать в себе не просто теплое чувство к супругу. «Ведутся переговоры с тетей Генриеттой о браке Билли [Энтони] и Луизы [Монтефиоре], — сообщал Лайонел братьям накануне собственной свадьбы, как будто передавал курс акций на франкфуртской бирже. — Джо [Джозеф Монтефиоре] не пользуется слишком большой благосклонностью Х[анны] М[айер]. Он увивается за Луизой, которая не обращает на него внимания. У молодых Чарлза [Карла Майера] и Лу [Луизы] ничего не происходит; они едва ли обменялись несколькими словами». Сразу после свадьбы он передал братьям новости: «Х[анна] М[айер] и Дж[озеф Монтефиоре] почти не разговаривают друг с другом. Последний увивается за Л[уизой], за которой ухаживает еще один кузен [Майер Карл]; она ему, очевидно, понравилась. Дай Бог, они поженятся, и он будет мне вдвойне зятем». Его мать следила за брачным рынком еще пристальнее. Майер Карл, сообщала она, «более покладист и общителен, чем я ожидала, и вполне способен, если захочет, произвести впечатление на сердце молодой дамы. По-моему, сейчас он мужественнее, чем другой наш молодой поклонник; Майер не меняется, нет никакого флирта между ним и другой Шарлоттой Ротшильд, поэтому, кто бы ни стал счастливчиком в будущем, у нас нет повода для ревности». Через шесть лет она выдала дочь Луизу замуж за вышеупомянутого Майера Карла, в то время как «другая Шарлотта» — в то время, как впервые обсуждались ее перспективы на брачном поприще, ей было всего одиннадцать лет — вышла за ее сына Ната.

Типичным для Викторианской эпохи следствием такой системы браков по расчету было то, что Ротшильдам-мужчинам позволялось «делать глупости»: личные письма, которыми обменивались сыновья и племянники Натана со своими друзьями, намекают на большое количество добрачных связей. Старшее поколение относилось к подобным шалостям терпимо, при условии, что они ничему не помешают и не расстроят систему внутрисемейных браков. Так, в 1829 г. Энтони — его, наверное, можно назвать плейбоем своего поколения — перешел грань, воспылав слишком серьезными чувствами к неизвестной (но неподходящей) девушке во Франкфурте. Отец в гневе вызвал его домой, обвинив Амшеля в пренебрежении обязанностями дяди.