Книга: Дом Ротшильдов. Пророки денег, 1798–1848

Назад: Глава 3 «Главнокомандующий» (1813–1815)

Дальше: Глава 5 «Держи вора!» (1826–1829)

Глава 4

«Двор всегда на что-то пригодится» (1816–1825)

Ты, конечно, прав в том, что можно многое получить от правительства, у которого нет денег. Но придется идти на риск.Джеймс Ротшильд — Натану Ротшильду

У Н. М. Ротшильда… есть деньги, сила и власть.Натан Ротшильд — Кристиану Ротеру

В 1823 г. в Лондоне были опубликованы 12, 13 и 14-я песни «Дон-Жуана» Байрона. В то же время автор принял участие в Греческой войне за независимость — как оказалось, с роковыми для себя последствиями. К тому времени Байрон одинаково славился и вольнодумством, и своей аристократической расточительностью. Тем не менее в поздних произведениях он остро сознавал власть денег — и особенно новый тип финансовой власти, которую олицетворял Натан Ротшильд.

О, золото! Кто возбуждает прессу?

Кто властвует на бирже? Кто царит

На всех великих сеймах и конгрессах?

Кто в Англии политику вершит?

Кто создает надежды, интересы?

Кто радости и горести дарит?

Вы думаете — дух Наполеона?

Нет! Ротшильда и Беринга мильоны!

Эти строки неоднократно цитировались и прежде. Однако имеет смысл прочесть и следующую строфу, так как она тонко иллюстрирует двойственные чувства, с какими современники относились к эффектному финансовому буму начала 1820-х гг. Для Байрона Ротшильд и Бэринг, вместе с «либеральным нашим Лаффитом», были «владыками настоящими вселенной», от которых

…зависит нации кредит,

Паденье тронов, курсов перемены;

Республик биржа тоже не щадит,

Заботятся банкиры несомненно,

Чтобы проценты верные росли

С твоей, Перу, серебряной земли.

Далее Байрон поразительно точно характеризует тот аскетический материализм, который, как мы видели, отличал ранних Ротшильдов. Более того, будет вполне логичным предположить, что размышления поэта об их «классической воздержанности» навеяны самим Натаном:

…Да ведь ей — поэт!

Поклонник высшей и чистейшей страсти,

Прекрасный блеск накопленных монет

Ему дает изысканное счастье;

Его слепит алмазов чистых свет

И кротких изумрудов сладострастье;

И для него, как солнце, горячи

Червонных слитков яркие лучи.

Ему принадлежат материки;

Из Индии, Цейлона и Китая

Плывут его суда; в его мешки

Церера собирает урожаи.

Его чуланы, склады, сундуки

Богаче королевских. Презирая

Все плотские восторги, он один

Царит над всем — духовный властелин.

Быть может, он, потомству в назиданье,

Построит школу, церковь, лазарет,

Оставив после смерти в новом зданье

Унылый бюст иль сумрачный портрет?

Быть может, человечества страданья

Он утолить задумает? Но нет!

Он предпочтет богатство целой нации

Держать в руках — и строить махинации.

Предположение Байрона — пусть даже и сатирическое, — что Натан Ротшильд, вместе с Александром Бэрингом, «вершит политику», требует некоторого разъяснения. Разумеется, Бэринги были широко известны. Подобно Ротшильдам, семья происходила из Германии (Фрэнсис Бэринг эмигрировал из Бремена в 1717 г.); и, подобно Натану, сын Фрэнсиса, Джон, сколотил состояние на текстиле, производя шерсть. Позже, в 1770 г., его сыновья основали торговый банк «Братья Бэринг» (Baring Brothers). Однако Бэринги, будучи лютеранами, без труда влились в общественную элиту Эксетера, а позже Лондона. Младший сын Джона, Фрэнсис, с 1784 г. был членом парламента, с 1779 г. — членом правления Ост-Индской компании, а в 1793 г. ему пожаловали титул баронета. Александр, его сын и преемник в банке, также стал членом парламента в 1806 г. В противоположность им, всего за несколько лет до выхода «Дон-Жуана», роль Ротшильдов в финансировании войны с Наполеоном по-прежнему оставалась в основном тайной, известной лишь представителям политического и финансового «внутренних кругов». Даже имя парижского банкира Жака Лаффита пользовалось куда большей известностью, чем имя Ротшильдов: в 1814–1820 гг. Лаффит был директором Банка Франции, а в период Ста дней, в числе прочих, финансово поддерживал Наполеона. Что же произошло за годы, следовавшие после Ватерлоо? Почему Натан стремительно приобрел такую славу — в том числе дурную, — что про него можно было сказать, что он «в Англии политику вершит», «царит на всех великих сеймах и конгрессах» и «дарит радости и горести»?

Экономические последствия мира

Ответ можно поискать в том, что следует назвать (употребив фразу, бывшую в ходу при сходных обстоятельствах, но на сто лет позднее) экономическими последствиями мира — 2-го Парижского мирного договора 1815 г., навязанного Франции после Ватерлоо. 1-й Парижский мирный договор 1814 г. не подразумевал никаких контрибуций, однако после Ватерлоо победившие участники седьмой антифранцузской коалиции (Великобритания, Россия, Австрия и Пруссия) были настроены не столь милосердно. Наряду с желанием наказать французов за действия тех, кто вновь сплотился вокруг

Наполеона во время Ста дней, существовала практическая потребность платить войскам, оккупировавшим Северную Францию, — на каком-то этапе их насчитывалось более миллиона. По окончательным условиям мирного договора Франция обязана была выплатить 700 млн франков в пятилетний срок, начиная с марта 1816 г. До уплаты Франция должна была согласиться на оккупацию ее территории армиями союзников в количестве 150 тысяч человек. Расходы на содержание оккупационных войск также возложили на французское казначейство.

Очевидно, Ротшильды надеялись, что финансовые статьи мирного договора, — подразумевавшие новые, потенциально доходные, международные трансферы, на сей раз не из Лондона, а из Парижа, — предоставят им массу возможностей возместить убытки, которые они понесли во время Ста дней. Сначала у них имелись основания для оптимизма, по крайней мере в том, что касалось отношений со странами-получательницами. Жерве, как обычно, обещал передать Ротшильдам большую часть выплат для России; ожидалось, что и Херрис поручит им большой транш для Великобритании. Однако вскоре стало очевидно, что любые дела, связанные с французскими контрибуциями, придется делить с другими банками, которые спешили бросить вызов монополии Ротшильдов в области международных трансфертных платежей. Лишь вступив в свободные партнерские отношения с банками Мендельсона в Берлине, Бетмана и Гонтарда во Франкфурте, венским банком «Арнштайн и Эскелес» (Arnstein & Eskeles) и гамбургским банком «Пэриш и Кº» (Parish & Со.), Соломону и Джеймсу удалось принять участие в начальных выплатах Пруссии и Австрии. Даже британские и русские контрибуции они не могли воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

Отчасти трудности возникли из-за упадка влияния. Данмор, представитель Херриса в Париже, был настроен не так «дружелюбно», как сам Херрис, в то время как министр иностранных дел Российской империи граф Нессельроде имел основания благоприятствовать Гонтарду. Ротшильды сочли серьезной неудачей отставку сначала Жерве, а затем и Херриса. Хуже того, другие чиновники, с которыми им пришлось вести переговоры, — Мериан в России и Ротер в Пруссии — отказались брать взятки. Но истинной проблемой стало то, что после заключения мирного договора усилилась конкуренция. Прибыль составляла всего 1,5 % или даже меньше. В связи с этим Джеймс жаловался: «…мы совсем не рады конкуренции, потому что в деле слишком много народу». Соломона особенно раздражали представители Австрии, которые «переходили из одного банка в другой ради лишнего су». В конечном счете они с Джеймсом стали почти фаталистами: «Здесь невозможно проводить крупные, блестящие операции. Но, раз уж мы взялись… возьмем все, что можно, чтобы дело не уплыло к другим». Как они часто повторяли, утешало их только одно: дружеские отношения с правящими дворами, какими бы низкодоходными они ни были, вели к операциям в будущем. Братья никогда не воротили нос от мелких операций и с радостью авансировали мелкие немецкие княжества. Кроме того, они авансом же проводили компенсационные выплаты со стороны России за нанесение ущерба частной собственности русскими войсками.

Однако куда более обескураживающей стала неудача Джеймса получить долю в операции, которая готовилась с другой стороны «контрибуционного уравнения». Уже к концу 1816 г. стало ясно: Франция сможет выплатить контрибуцию и содержать оккупационные войска только посредством крупного займа. Несмотря на попытки урезать потребление и поднять налоги, стране никак не удавалось накопить ежегодный излишек сверх 170 млн франков — не в последнюю очередь из-за несговорчивости крайне жесткой, ультрароялистской палаты депутатов. «Бесподобная палата», как прозвал ее Людовик XVIII, как и большинство народных собраний XIX в., куда избирались в соответствии с принципом имущественного ценза, не горела желанием повышать прямые налоги. Более того, бюджет 1816–1817 гг. показал дефицит свыше 300 млн франков, и финансирования удалось добиться лишь с большим трудом через краткосрочное кредитование. Более того, рынок столицы Франции сам по себе был слишком слаб, чтобы без посторонней помощи справиться с новыми эмиссиями так необходимых рентных облигаций. Когда пятипроцентные облигации упали до 50, правительству пришлось обращаться за помощью за границу — у него просто не оставалось другого выхода.

Сразу после второго отречения Наполеона перспективы Ротшильдов относительно влияния на французский двор были неплохими. Во-первых, они отвечали за передачу британского займа вернувшемуся королю Франции. Во-вторых, вернулся Дальберг, бывший князь-примас наполеоновского Рейнского союза и великий герцог Франкфурта: он вошел в состав французского временного правительства и стал еще одним оппортунистом (самым знаменитым из которых был Талейран), кому удалось пережить очередную смену власти благодаря своевременному переходу на сторону противника. Однако отставка Талейрана с поста премьер-министра и замена его герцогом Ришелье, судя по всему, ослабила позиции Ротшильдов. Джеймс всячески старался обхаживать секретаря Ришелье, который, видимо, снабжал Ротшильдов ценной информацией о намерениях Франции. Но осенью и зимой, когда возник вопрос о займе, министр финансов Корветто предпочел поручить его Бэрингу и Пьеру-Сезару Лабушеру из банка «Хоуп и Кº», которого «сосватал» Габриэль-Жюльен Уврар, еще один выживший осколок империи. В начале 1817 г. заключили договор, по которому, в обмен на комиссию в 2,5 %, Бэринги обязались предоставить французскому правительству первоначальные 297 млн франков в обмен на пятипроцентные рентные бумаги. Из-за того что облигации выпускались в течение нескольких месяцев тремя сериями и котировались по 52,5, 55,5 и 61,5, это означало, что французское правительство повышало свой национальный долг примерно на 534 млн франков ради суммы, составлявшей менее 300 млн франков наличными, — иными словами, оно платило проценты по фактической ставке около 9 %, почти вдвое больше номинальной процентной ставки на свои рентные бумаги. Вопреки позднейшей мифологии, Ротшильдов почти вытеснили из этой замечательной операции, «чтобы предотвратить, — по словам Бэринга, — гонку на биржах, которая окончится обесцениванием».

Джеймс получил тяжелый удар; он потратил много сил на разработку собственных планов займа и вплоть до последней минуты верил, что ему, по крайней мере, позволят войти в какой-нибудь консорциум. «Подавленный» и злой, он поносил Бэринга за двуличие, утверждая, что его конкурент подкупил французские власти, преувеличив неплатежеспособность Франции и получив благодаря этому полугодовую передышку. Его гнев удвоился, когда неудачей окончилась и последняя попытка (вместе с Лаффитом и Пэришем) примкнуть к группе Бэринга для выпуска третьей серии ренты в июле 1817 г. Соломон, вернувшийся в Париж из Лондона, невольно восхищался ловкостью соперников, обошедших его брата: «Он изрядный мошенник, этот Бэринг. Сегодня он ужинает с нами, вместе с Лаффитом… Мы должны быть очень осторожными во всем, что связано с ним. Бэринги были и остаются такими же сведущими, как и мы, они ловко пользуются своим влиянием. Среди здешних властей нет ни одного значимого человека, кто не был бы с Бэрингом в приятельских отношениях… Русский посол Поццо ди Борго на стороне Франции и Бэринга, они вращаются в одних кругах… Бэринг и французский министр финансов делят прибыль. Министра считают одним из самых продажных…»

Независимо от того, насколько справедливыми были обвинения, Бэринг находился в достаточно сильной позиции, чтобы снова вытеснить Джеймса, когда начались переговоры о последнем займе, необходимом для выплаты остатка контрибуции. Хотя рентные бумаги номиналом в 290 млн франков в мае 1818 г. сразу разошлись среди широкой публики, правительство, судя по всему, боялось безудержной спекуляции, которую привлекали эти бумаги (подписка превысила намеченную сумму почти в 10 раз, и котировки взлетели до 80 по сравнению с выпускной ценой в 66,5), и вторая серия на 480 млн франков (номинал) в том же месяце была поручена Бэрингу. Когда Джеймсу — вместе с другими парижскими банкирами Багено, Делессером, Греффюем, Оттингером и Лаффитом — предложили какие-то жалкие 10 млн франков, которые они к тому же должны были разделить с Дэвидом Пэришем, он пришел в негодование и осуждал «чудовищное» обращение. Ему и другим пришлось довольствоваться лишь крохами от займа в 31 млн франков, выданного городу Парижу. Как сообщал герцог Веллингтон лорду Ливерпулу, «дело в том, что Бэринг, держащий в руках французские финансы и понимающий, что французские займы войдут в Англии в моду, до некоторой степени руководит мировым денежным рынком. Он сознает свою силу, и успешно противодействовать ему — задача не слишком простая». Если и был в истории период, когда Бэрингов называли «шестой великой державой» (фраза, приписываемая Ришелье; скорее всего, апокриф), то он наступил именно тогда.

Очевидно, братьев не случайно не допускали к прямому участию в крупномасштабном французском займе. Пережив травму Ста дней, Натан имел все основания сомневаться в стабильности реставрированного режима Бурбонов. Соломон старался его успокоить: по сведениям из самых надежных парижских источников, «во Франции больше не будет революции, — уверял он, однако добавлял: —…по крайней мере, в обозримом будущем, а если что-нибудь и будет, то следующие три месяца определенно нечего бояться». В конце концов, как он признавал, «невозможно застраховаться от французских горячих голов», как невозможно исключить и будущее банкротство. Подобные замечания предполагают, что Соломон не больше Натана верил во французскую валюту. Подобный пессимизм усиливали «слухи о войне», которые Джеймс слышал в Париже в мае 1816 г. Через несколько месяцев он еще больше встревожился, узнав, что британское правительство подумывает о замене Людовика XVIII герцогом Орлеанским, — как предупреждал Джеймс, такой шаг неминуемо приведет к гражданской войне. Беспокойство усиливалось из-за ширившегося недовольства в 1817 г., вызванного неурожаем и высокими ценами на продукты.

С другой стороны, финансовое положение реставрированных Бурбонов было не таким шатким, как казалось, что подтверждает стремительный рост цен на рентные бумаги в течение 1817 г. и первой половины 1818 г. Вот почему заем стал таким выгодным для его подрядчиков. Благодаря высокой инфляции ассигната в 1790-е гг.

Франция — в отличие от Великобритании — более или менее погасила государственный долг, копившийся в течение всего XVIII в. В 1815 г. общий государственный долг составлял около 1,2 млрд франков, примерно 10 % от национального дохода, — намного меньше, чем у Великобритании, которая к тому же копила «с чистого листа». Поэтому после того, как Бэринг покатил «снежный ком», Франции оказалось довольно просто производить новые займы, никоим образом не трогая цену ренты. Пока рентные бумаги росли в цене, Бэринг, как с горечью заметил Джеймс, получал «деньги ни за что». Средства Франции на самом деле были «огромными», а политическое положение стабильным: «Если союзники уйдут, Франция останется спокойной. Не сомневайся, здесь не осталось ни одной партии, которая могла бы устроить сопротивление правительству, по крайней мере в ближайшее время».

Таким образом, неудача Ротшильдов в связи с займами на выплату контрибуций 1817 и 1818 гг. дорого им обошлась. Они прекрасно усвоили урок: если они в начале 1814 г. обошли других банкиров, теперь им пришлось столкнуться с решительной попыткой Бэрингов и Бетманов восстановить прежнее влияние на финансы европейских стран, а также с новыми конкурентами в лице не таких известных Гонтара и баварского финансиста Адольфа д’Эйхталя. Как выразился Карл в 1814 г., «главное, что к нам относятся враждебно, потому что дело в наших руках». «Врагов у нас в избытке, — сетовал Джеймс год спустя, — хотя все больше связано с завистью, чем с враждебностью. Каждые пять минут кто-то… подходит к [прусскому министру] с вопросом: „Почему все дают Ротшильдам?“ Раньше, замечал Карл, когда риск был больше, им приходилось легче, потому что было меньше конкуренции. В самом деле, Джеймс даже признавал, что, желая не допустить их к операции по выплате контрибуций, венские банкиры поступали „так же, как в свое время Ротшильды“ с выплатой субсидий британским союзникам. Видимо, самую большую угрозу в тот период представлял Бэринг. Он и его помощники не только „хотели подчинить всю Францию своей воле, чтобы они могли делать, что хочется“, они также представляли угрозу положению Натана в Лондоне. По словам Амшеля, Натан был бы „очень огорчен, если бы кто-то другой проводил операции с Лондоном. Ему кажется, что Лондон более или менее принадлежит ему“. Вряд ли его бы порадовала весть о том, что „[из-за Бэринга] ты больше не играешь первую [роль] на фондовой бирже и не можешь определять котировки“ ценных бумаг. Однако рост конкуренции отмечался и на меньших финансовых рынках вроде Касселя, где конец войны и возвращение курфюрста привели к отчаянным попыткам покончить с монополией Ротшильдов над его финансами, окрепшей за годы, проведенные им в изгнании, и получить долю из ротшильдовских „золотых гор“. Как писал Джеймс в начале 1818 г., „весь мир завидует“.

Ротшильды относились к конкурентам без всякой радости. Более того, они осыпали их ругательствами, называя Schurken („негодяями“), Bosewichte („жуликами“), Spitzbuben („мошенниками“). Еще до Ватерлоо они много говорили о том, что нужно „вставлять палки в колеса“ соперникам-„негодяям“ и „ворам“ и наносить им „удары побольнее“. В 1818 г. вопрос заключался в том, как лучше „причинить боль“ Бэрингу и Лабушеру. Если верить легенде, братья нанесли удар посредством мощной интервенции на рынке французских рентных бумаг. Сначала они вложили крупную сумму в новые серии, выпущенные при участии Бэрингов. Затем, в то время как представители великих держав встречались в Ахене для обсуждения окончательных репарационных выплат, они предположительно принялись избавляться от этих бумаг с катастрофическими последствиями для цен. Таким образом Ротшильды решительно ослабили позицию Бэринга, принудив его отказаться от размещения последнего займа для Франции. Конечно, поразительная скорость, с какой Ротшильды обошли своих более именитых соперников, нуждается в разъяснении. И Бэринг в самом деле был сильно поражен резким падением ренты — на самом низком уровне бумаги котировались по 60; его спасло только то, что многие министры, приехавшие в Ахен — в том числе Нессельроде, австрийский канцлер князь Меттерних и его прусский коллега князь Гарденберг, — сами покупали паи, и поэтому все были заинтересованы в отмене последнего займа. Однако того, что за крахом стоят именно Ротшильды, не подтверждают никакие обнаруженные на сегодняшний день архивные свидетельства.

После 1816 г. братья, несомненно, хотели примкнуть к игре на повышение на рынке французских облигаций. В начале марта 1817 г. у Джеймса скопилось рентных бумаг на 3 млн франков (по номиналу), а к концу месяца он приобрел их еще на 7 млн, в надежде на будущий рост. Вскоре его забросали приказами покупать рентные бумаги для Натана и его лондонских родственников, хотя сам Джеймс по-прежнему пребывал „в темноте“ относительно того, сколько можно поддерживать рост. Кажется также весьма вероятным (позже это подтверждал и Уврар), что Джеймс воспользовался системой оплаты по частям, чтобы максимально увеличить свои спекулятивные покупки. Но нет доказательств сговора в ходе продаж в 1818 г. Получив прибыль, Джеймс тщательно скрывал факт продаж, чтобы избежать ослабления рынка в целом; а летом 1817 г., когда рентные бумаги действительно ослабли, братья стали скупать их, чтобы поддержать рынок. Более того, именно тогда начался длительный период в жизни Джеймса, когда он заботился о состоянии рентных бумаг и тревожился из-за любых новостей, способных на них повлиять. Эта тема занимает важное место в его переписке на следующие 50 лет. Годом позже, в июле 1818 г., он не видел повода сомневаться в заключении Лаффита и Делессера, что к концу года рентные бумаги вырастут до номинала.

Ничто из вышеизложенного не должно нас удивлять. Ротшильды пошли бы на серьезный риск, если бы захотели помешать процессу окончательной „ликвидации“ французских контрибуций. В феврале 1818 г. Соломон недвусмысленно возражал против нападения на Бэринга: если смогут сказать, что „диверсию организовали Ротшильды, заем провалился, нельзя будет вывести войска“, то есть интервенция в конечном счете обернется против самих Ротшильдов. Кроме того, Бэринг был членом парламента и уже задавал достаточно неприятных вопросов о деятельности Херриса на посту главного комиссара. У Ротшильдов имелись веские основания не восстанавливать его против себя. Лучше всего можно объяснить резкое падение цены ренты во время Ахенской конференции политикой Банка Франции, который после мая искусственно взвинчивал цены на рентные бумаги, раздавая щедрые ссуды парижским банкам. После того как руководство банка, столкнувшись с дефицитом средств, осознало свою ошибку, оно отреагировало слишком бурно, устрожив условия дисконтирования. После такого ограничения спекуляция рентными бумагами временно приостановилась, а цены поползли вниз. Как только руководство банка убедили снова ослабить политику, рентные бумаги снова подросли, хотя лишь в 1821 г. (когда они шли по 87) восстановилась достаточная уверенность в них и выпустили последний репарационный заем. Более того, если Ротшильды надеялись выгадать на уходе Бэринга с французского рынка, их ждало разочарование: заем 1821 г. достался парижским банкам Оттингера, Делессера и Багено.

В действительности Ротшильды продавали не французские рентные бумаги, а британские консоли, и они поступали так в конце 1817 г., а не в конце 1818 г. Полученная ими прибыль с лихвой компенсировала любые убытки, какие они могли понести летом 1815 г. Как мы видели, в конце того года Натан, по рекомендации Херриса, приобрел крупные партии трехпроцентных консолей по 61,1 и 61,5, а также на 450 тысяч ф. ст. акций „Омниум“ по 107. Весь 1816 г. он отмахивался от неоднократных советов перепуганных братьев получить прибыль, поэтому к концу года он собрал у себя консолей на 1,2 млн фунтов (по номиналу). Должно быть, примерно столько составлял весь капитал компании. Точки зрения родственников по поводу такой стратегии разделились: Амшель, осторожный, как всегда, считал, что „глупо… вкладывать все состояние в один-единственный вид ценных бумаг“, и настойчиво уговаривал Натана продавать, особенно после того, как они с Карлом поняли, что им во Франкфурте остро не хватает наличных. Джеймс проявил больше воодушевления, — по его словам, вложение в консоли принесло им „столько же, сколько заем“. Впрочем, и он не разделял уверенности Натана в том, что консоли дойдут до 80, и к апрелю 1817 г. он тоже начал уговаривать брата остановиться. Однако те, кто находились ближе к резиденции Натана в Нью-Корте, участвовали в спекуляции Натана собственными личными сбережениями. Каролина, жена Соломона, очевидно, слегка тронулась рассудком, проживая рядом с зятем: в августе 1816 г. она видела сны о том, что консоли подскочили до 86! — вот характерный „взгляд изнутри“ на косвенное участие женщин из семьи Ротшильд в семейном бизнесе в тот период. В мае 1817 г., когда игра на повышение была разгадана, Натан наконец уступил просьбам братьев и продал консолей на 600 тысяч фунтов, но он, очевидно, сделал это весьма неохотно и быстро реинвестировал еще больше средств до возобновления роста в следующем месяце. К июлю, когда консоли выросли до 82 и в его распоряжении было их на 1,6 млн фунтов (номинал), Соломону пришлось признать, что его брату удался очередной деловой „шедевр“.

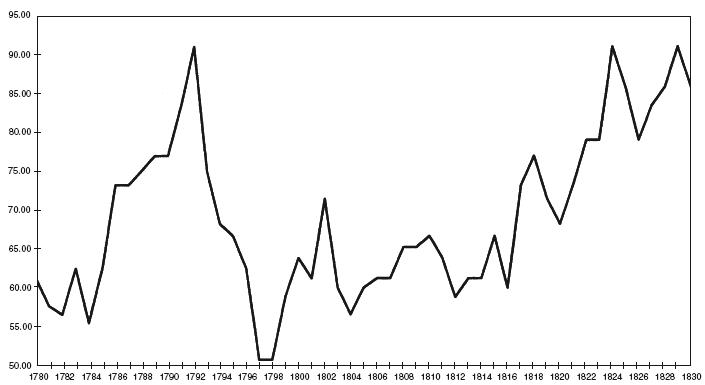

Именно тогда Натан начал продавать. На той операции он заработал более 250 тысяч ф. ст. Любопытно, что это произошло за пять месяцев до декабря 1817 г., когда рынок достиг окончательного пика в 84,25 (см. ил. 4.1). Возможно, это объясняет, почему Натан тянул время перед тем, как отдал остальным приказ продавать. Даже его зятья и старейший клиент на рынке, курфюрст Гессен-Кассельский, не знали конфиденциальной информации до тех пор, пока Натан не продал консоли. Когда стало очевидно, что рынок действительно достиг своего пика — к 1820 г. котировки снова упали ниже 70, — Мозес Монтефиоре приветствовал удачный ход своего шурина: „Я очень рад узнать, что ты играл на понижение так же хорошо, как раньше играл на повышение; должно быть, у тебя были кое-какие трудности с моим братом Абрахамом, ведь для вас обоих это внове… Ты так часто побивал своих противников, что сомневаюсь, чтобы на фондовой бирже еще оставались достаточно выносливые игроки, способные противостоять тебе в любой значительной операции“.

И хотя невозможно дать простое объяснение победе Ротшильдов над их конкурентами в 1820-е гг., тот удачный ход, несомненно, сыграл свою роль.

4.1. Средняя цена трехпроцентных консолей, 1780–1830 гг.

Почему Натан в конце 1817 г. решил избавиться от консолей? Отчасти, возможно, к такому решению его подтолкнула тревога его парижских братьев из-за возможности войны с Испанией: не в последний раз братья истолковывали угрозу вооруженного конфликта между великими державами как повод для продажи государственных облигаций. Но куда важнее были полученные им поистине бесценные сведения об изменениях в фискальной и денежной политике Великобритании. Такие конфиденциальные сведения Натан получил благодаря своей крепнущей дружбе с казначеем Николасом Ванситтартом, а также первым контактам его братьев с герцогом Веллингтоном — „стариком-Прямая-спина“ — в Париже. Как вовремя заметили Ротшильды, на росте консолей выгадали не только они, но и правительство Великобритании. В 1816 г. на покупку консолей по 62 потратили 650 тысяч ф. ст. из резервного фонда военного казначейства, оставшегося после поражения Наполеона. После того как консоли взлетели до 82, казначейство получило прибыль в размере около 130 тысяч ф. ст. За одним удачным шагом последовал другой: Натану намекнули об операции по консолидированию долга, которая подразумевала выпуск новых государственных облигаций по 3,5 или 3,25 % на сумму в 27 млн ф. ст. Они должны были понизить рынок трехпроцентных консолей. Как показывают письма Соломона того времени, конфиденциальные сведения более всего остального предопределили следующий ход Натана: „Вансит-тарт человек превосходный, до такой степени, что намекнул тебе о предстоящей операции по консолидированию долга. Он прекрасно понимает, что только ты один повысил курс консолей, укрепил кредит Англии и что ты — крупный держатель облигаций… Пора разработать план. Мы согласны с тобой, что в случае, если консолидирование пройдет успешно… консоли упадут до 80 или даже немного ниже… Уверяю тебя, как только все персоны, близкие к Нью-Корту, поймут, куда дует ветер, они сыграют на понижение и заработают миллионы“.

Сомневающемуся Джеймсу Соломон писал: „Отношения Натана с этими господами [из казначейства] как с братьями… Наш Нью-Корт напоминает мне масонскую ложу. Тот, кто туда попадает, становится биржевым масоном“. Значение последнего замечания будет разъяснено ниже.

На самом деле операция, о которой Ванситтарт обмолвился Натану, столкнулась с затруднениями из-за растущей политической оппозиции. У финансовой политики главы казначейства нашлось много врагов. Более того, возможно, продажа Натаном консолей в конце 1817 г. стала одним из поводов для оскорблений, когда противники обвиняли Ванситтарта в том, что он всецело „на милости у денежного рынка“ и подпитывает „неумеренный дух азарта“. Во многих отношениях дело Ванситтарта было безнадежно. Как отмечалось в предыдущей главе, вследствие войн с Францией государственный долг Великобритании вырос до громадных пропорций — 900 млн ф. ст., или примерно 200 % национального дохода. Но в 1815 г. палата общин выступила против правительства, отказавшись продлить взимание подоходного налога, введенного во время войны (а также налога на солод), что вызвало немедленную потерю свыше 14 млн фунтов налоговых поступлений. Столкнувшись с выплатой ежегодных процентов по государственному долгу, составлявших свыше 30 млн ф. ст., не говоря уже об обременительных расходах на содержание армии и флота, правительство увеличило непрямые налоги. Самым противоречивым из них стал так называемый „хлебный закон“, определявший пошлину на ввоз пшеницы. Кроме того, у правительства не оставалось иного выхода, кроме займов.

Целью Ванситтарта в 1818 г. было сокрытие размера дефицита с тем, чтобы повысить цену на консоли. Его стратегия заключалась в том, чтобы делать краткосрочные займы, выпуская казначейские векселя, и с их помощью вносить средства в амортизационный фонд Питта. Такие минимальные меры, несомненно, устраивали тех, кто, как Натан, покупал и продавал и казначейские векселя, и консоли. Однако, учитывая последствия (инфляцию из-за выпуска казначейских векселей для погашения консолей), такую систему критиковали те специалисты по политической экономии, которые считали продолжительное обесценивание бумажных денег и обменный курс в пересчете на золото в первую очередь послевоенной проблемой. Сторонники возобновления золотого стандарта и наличных платежей — их лидером в составе правительства был Уильям Хаскиссон, поддержанный (после изначальных сомнений) Робертом Пилем, — постепенно одерживали верх над Ванситтартом и правлением Английского банка. С учреждением в 1819 г. „Тайного комитета по целесообразности возобновления банком наличных платежей“ под председательством Пиля сторонники возвращения к золотому стандарту в конечном счете победили. Встревожившись, Натан пытался отговорить Ливерпула от возвращения к золотому стандарту, даже пытался побеседовать с министрами по отдельности, чтобы отстоять свою точку зрения. Но премьер-министр уже принял решение, как он писал Ванситтарту в октябре 1819 г.: „Ничто не может быть глупее, чем попытки Ротшильда следовать за вами — и даже за мной — за город. Если о его действиях станет известно, это, разумеется, лишь увеличит общую тревогу и умножит то зло, которое он так хочет предотвратить… Больше всего меня тревожит… мысль, предложенная Ротшильдом, о продолжении банковских ограничений. По-моему, ни одна мера не может оказаться столь же роковой, и вред способен причинить даже намек на то, что ее следует принять во внимание… Что же касается продолжения ограничений из боязни, что они [Английский банк] слишком сократят денежное обращение, это будет основой для постоянного ограничения, и все остальные в прошлом году решили, что с этим необходимо бороться. Потому давайте будем… придерживаться нашей нынешней системы, и пусть никто не усомнится в том, что мы настроены решительно“.

Учитывая конечную победу золотого стандарта в XIX в., легко списать позицию Натана на его особое положение. Однако его возражение против наличных расчетов вполне имело под собой основания, и приверженцы золотого стандарта и радикалы ошибались, полагая, что им двигало исключительно своекорыстие. Натан никогда не возражал против возобновления наличных расчетов как вопроса теоретического принципа. Он и его коллеги-банкиры выдвигали резонный довод: краткосрочные последствия дефляционной политики дестабилизируют экономику, что, скорее всего, пойдет вразрез с курсом правительства на финансовую и денежную стабилизацию. В октябре 1818 г. чиновник казначейства Джордж Харрисон совершенно справедливо беспокоился о последствиях ужесточения денежной политики в такое время, когда бюджет оставался несбалансированным.

Он писал Ванситтарту: „Его влияние на наши заботы и на биржу может оказаться весьма значительным — ибо подобный курс вынудит… нашего агента [имеется в виду Натан], скорее всего, стать продавцом своих ценных бумаг… и неизбежно более или менее повлияет на денежные средства… С нашей стороны несправедливо и неприлично давить на него и требовать от него дальнейших ссуд, когда Банк отказался предоставить ему процент скидки — поскольку для удовлетворения наших потребностей он вынужден будет продавать ценные бумаги в большом количестве“.

На самом деле, как мы видели, Натан уже избавился от многих ценных бумаг. Но его брокеры и их клиенты испытали на себе последствия дефляционных действий правительства летом 1819 г., когда он выпустил новую серию облигаций государственного займа на 12 млн ф. ст. Решение придерживаться трехпроцентных консолей более или менее предотвращало резкий рост новых ценных бумаг в то время, когда консоли падали и стоили лишь чуть выше выпускной цены в 69. Именно на эту связь между ужесточением денежной политики и наращиванием государственного долга Натан пытался указать лорду Ливерпулу, но тот предпочел поверить Бэрингу, уверявшему, что скоро начнется „реакция“ (то есть оздоровление) цен на консоли. Сходным образом, давая показания на заседании

Комитета по наличным расчетам в 1820 г., Натан недвусмысленно заявил, что обесценивание фунта стерлингов и отток золота в иностранные облигации отчасти произошел из-за приостановки действия золотого стандарта. Центральной в его показаниях стала мысль о том, что сочетание денег с высокой покупательной способностью и растущего государственного долга губительно для экономики в целом:

„Будьте любезны, подробно расскажите комитету, какими, по вашему мнению, будут последствия обязательств, возложенных на Банк, возобновить наличные расчеты, через год после настоящего времени“. — Я не думаю, что такое возможно без очень большого потрясения для нашей страны, это создаст массу бед; сейчас мы пока и сами не понимаем, какие беды это принесет.

„Будьте любезны разъяснить характер этих бед и как именно они подействуют“. — Денег окажется настолько мало и все товары в нашей стране сократятся в таком громадном объеме, что многие будут разорены».

Он не преувеличивал. Последующие события покажут: приступая к денежной стабилизации до разрешения послевоенного финансового кризиса, правительство заплывало в незнакомые и потенциально опасные воды. Как проницательно заметил в 1821 г. зять Натана, Абрахам Монтефиоре, защищая результаты деятельности «бедного безобидного… м-ра В[анситтарта]: „Единственным по-настоящему действенным средством стал бы… налог на собственность, который… обязаны были бы платить… только люди состоятельные и те, кому по карману потратить часть их доходов, но, к сожалению, получается так, что именно те люди сами являются законотворцами, и их патриотизм не распространяется на их собственные карманы“». Попытка сбалансировать бюджет в отсутствие прямого налогообложения во время денежной дефляции оказалась верным средством, ведущим к нестабильности.

«Главный союзник Священного союза»

Трудности, испытанные Ротшильдами в Лондоне и Париже в 1815–1819 гг., требовали единственного очевидного ответа: искать новые области деятельности. Альтернативой была помощь в финансовой стабилизации другим великим державам: Австрии, Пруссии и России, объединившимся, по предложению Александра I, в Священный союз, а также различным мелким государствам в Италии и Германии в их соответственных сферах влияния. Подобно Франции и Великобритании, страны Центральной и Восточной Европы вышли из войны с огромными финансовыми трудностями, которые невозможно было преодолеть без помощи иностранного капитала. Как позже писал Дизраэли в своем романе «Конингсби»: «После изнурительной двадцатипятилетней войны Европе требуется капитал, чтобы жить в мире… Кое-что нужно Франции; Австрии больше; Пруссии — немного, России — несколько миллионов». Более того, политика Священного союза была нацелена на создание дополнительных финансовых потребностей, которые также могли стать выгодны Ротшильдам. Дело в том, что главной целью союза было избежать повторения революционной «эпидемии», породившей мощные сдвиги в Европе в 1789–1815 гг., если нужно — путем военной интервенции. Такая политика требовала дальнейших расходов.

Первый крупный послевоенный заем, который удалось провести братьям, предназначался Пруссии, которая окончила эпоху Наполеоновских войн с долговым бременем примерно в 188 млн талеров (32 млн ф. ст.). В 1815, 1816 и 1817 гг. страна по-прежнему жила с дефицитом. Хотя Ротшильды, оставшиеся во Франкфурте, в начале

1817 г. уже предоставили Пруссии небольшой заем в 5 млн гульденов (450 тысяч ф. ст.), большую часть которого они разместили у курфюрста Гессен-Касселя, размер текущей задолженности к осени достигал 20 млн талеров, и прусское правительство начало думать о взятии займа в Лондоне. На самом деле мысль о таком займе исходила от лондонского представителя прусского банка «Зеехандлунг» (Seehandlung bank), купца по фамилии Барандон, который едва не погубил весь замысел, опрометчиво обнародовав в январе

1818 г. предлагаемые Натаном условия. Поскольку условия отличались необыкновенной жесткостью — выпускная цена устанавливалась на 60, подразумевая процентную ставку 8,33, — они вызвали возмущение в Берлине, где местные банкиры поспешили делать свои, более выгодные, предложения. Осуждая Натана за то, что тот привлек Барандона, который ранее подвизался в Париже мелким товарным брокером и обанкротился, Соломон поспешил из Парижа в Кобленц, где провел сложные переговоры с канцлером Пруссии Гарденбергом, а из Кобленца поехал в Берлин, где им с Карлом удалось отчасти исправить положение. С молчаливого согласия прусского министра в Лондоне, великого просветителя и реформатора Вильгельма фон Гумбольдта, возможности Барандона без лишнего шума ограничили — хотя соглашение о займе было подписано в Лондоне лишь в конце марта, после пяти дней продолжительных переговоров с представителем министерства финансов Ротером (ставшим директором нового прусского казначейства).

Историки давно утверждают, что решение прусского правительства взять ссуду в Лондоне имело своей целью избежать политических уступок — например, созыва национального собрания представителей сословий (Stande) или создания независимой судебной системы, — необходимость в которых могла возникнуть, если бы решено было обратиться за помощью к внутренним источникам финансирования. Однако переписка Ротшильдов свидетельствует о совершенно иной картине. С самого начала переговоров Натан утверждал, что любой заем должен быть обеспечен залогом прусских королевских владений, который гарантировало бы упомянутое собрание представителей сословий. После того как Гарденберг отклонил его предложение, Натан изложил свои доводы в пользу такой гарантии в примечательном меморандуме: «[Для того,] чтобы побудить британских капиталистов вложить деньги в заем иностранному государству на разумных условиях, важнее всего, чтобы план такого займа был по возможности приспособлен к признанной английскими государственными служащими системе заимствования, а главное — чтобы кредиторам… предоставили какое-либо обеспечение, помимо просто доброй воли правительства… Без какого-либо обеспечения, описанного выше, любая попытка собрать в Англии значительную сумму для иностранной державы будет безнадежной^] последние инвестиции подданных Великобритании во французские фонды были сделаны под влиянием убеждения, что, вследствие репрезентативной системы, установленной сейчас в этой стране, согласие палаты на государственный долг, сделанный правительством, требует гарантии государственному кредитору, которого невозможно найти в контракте с любым сувереном, бесконтрольным в исполнении властных полномочий».

Иными словами, для Лондона конституционная монархия представляла меньший риск, чем новый абсолютизм. Была ли это тонкая форма политического давления — своего рода финансовый либерализм, обрушившийся всей тяжестью в критическое для прусских реформаторов время? Они тогда как раз пытались побудить Фридриха-Вильгельма III ввести какую-либо систему представительства. Возможно, Натан просто оправдывал разрыв между своими условиями и теми, что получила Франция у Бэринга. Явные намеки Джеймса на (умозрительную) способность французских депутатов пойти в казначейство и «проверить книги» предполагают, что Ротшильды в самом деле были не против своего рода конституционного контроля над государственными финансами, пусть даже и для того, чтобы успокоить инвесторов в Великобритании. Скорее всего, в случае с Пруссией Натан готов был довольствоваться даже не парламентским контролем, а чем-то меньшим: в пункте 5 окончательного варианта контракта просто утверждалось, что «для безопасности кредиторов» выписывается особая закладная на королевские владения, «пригодные для использования, согласно закону от 6 ноября 1809 г., принятому его величеством королем Пруссии и принцами королевского дома с согласия провинциальных сословий». Ссылка на сословия дается как бы вскользь. С другой стороны, характерный тон некоторых писем Натана, адресованных Ротеру — особенно после попытки последнего изменить условия контракта уже после того, как он был подписан, — выдает его отсутствие уважения к прусскому режиму: «Дорогой друг, я исполнил свой долг по отношению к Господу, вашему королю и министру финансов фон Ротеру, и все мои деньги отправлены вам в Берлин… теперь ваша очередь и ваша обязанность исполнить свой долг, сдержать слово и не выдвигать новых предложений, и все должно остаться так, как было условлено между нами, и ничего иного я не ожидал, как вы можете видеть из моих поставок денег. Никакие политические интриги не способны поколебать Н. М. Ротшильда, у него есть деньги, сила и власть. Политические маневры здесь бессильны, и король Пруссии, князь Гарденберг и министр Ротер должны быть довольны и благодарить Ротшильда, который посылает вам столько денег [и] договаривается о кредите для Пруссии».

Более того, настоятельное требование Натаном каких-либо политических гарантий имело важные политические последствия. Очевидная связь прослеживается между переговорами Натана и Ротера и последующим пунктом 2 «Указа о будущем управлении государственным долгом» от 17 января 1819 г., по которому устанавливался потолок государственного долга, отмечались доходы от королевских владений, которые должны пойти в счет его погашения, и утверждалось: «Если государству в будущем для своего содержания или для общего прогресса потребуется разместить новый заем, это можно делать только по консультации и с гарантии будущего имперского национального собрания». Составленный самим Ротером, этот указ означал, что все будущие займы Пруссии автоматически приведут к созыву национального собрания; иными словами, указ устанавливал связь между государственным долгом и конституционной реформой. Отныне Пруссия могла брать деньги в долг, не созывая национального собрания, только путем непрямых займов через теоретически независимый банк «Зеехандлунг». Это объясняет, почему Пруссия, единственная из всех немецких государств, меньше всего занимала в 1820-е и 1830-е гг. и почему, когда в 1840-х гг. потерпел неудачу режим экономии, последствия были революционными.

Какое бы значение он ни имел для политики Пруссии, заем 1818 г., как постепенно поняли современники, стал водоразделом в истории европейского рынка капитала. Требование Натаном какого-либо политического обеспечения стало с финансовой точки зрения наименее важным из условий, на которых он выдал заем. Во-первых, заем делался не в талерах, а в фунтах стерлингов, и проценты по нему (каждые полгода) должны были выплачиваться не в Берлине, а в Лондоне. Во-вторых, создавался фонд погашения по британскому образцу, который должен был обеспечить амортизацию долга (хотя Ротеру удалось избавиться от первоначального условия, выдвинутого Натаном, чтобы фонд состоял из британских консолей на 150 тысяч ф. ст.). Такая намеренная «англизация» иностранного займа стала новой отправной точкой для международного рынка капитала. Проценты по французскому займу Бэрингам выплачивались во франках в Париже, что сопровождалось неудобствами и риском для британских инвесторов из-за колебаний обменного курса. Теперь стало гораздо легче вкладывать деньги в иностранные займы; и то, что в течение всего столетия все иностранные государственные облигации приносили больше прибыли, чем британские консоли, означало, что люди в них вкладывались. «Таймс» не преувеличивала, когда позже называла Натана «первым, кто познакомил Великобританию с иностранными займами»: «…ибо, хотя такие ценные бумаги все время циркулировали здесь, выплата процентов за границей, что было общепринятым до нынешнего времени, делала такие ценные бумаги слишком неудобным вложением для подавляющего большинства собственников. Он не только сформулировал условия для выплаты дивидендов по своему иностранному займу в Лондоне, но и сделал их еще привлекательнее, зафиксировав ставку в фунтах стерлингов и покончив со всеми нежелательными последствиями, вызванными колебанием обменных курсов».

Более того, заем был выпущен не только в Лондоне, но также и во Франкфурте, Берлине, Гамбурге, Амстердаме и Вене. Иными словами, он стал первым большим шагом к созданию полностью международного рынка облигаций. В своей книге «О движении государственных облигаций» (1825) немецкий эксперт по правовым вопросам Йоханн Хайнрих Бендер назвал этот шаг одним из главных вкладов Ротшильдов в современное экономическое развитие: «Любой владелец государственных облигаций… может получить проценты с удобствами и без всяких усилий в нескольких разных местах». С тех пор инвесторы могли получать проценты по австрийским «металликам», неаполитанской ренте или любым другим выпущенным Ротшильдами облигациям в любом из домов Ротшильдов. Оговаривая эти условия, Натан не только сделал прусский заем привлекательным для британских и континентальных инвесторов; он также установил образец для таких международных эмиссий, который быстро превратился в стандартный.

Хотя условия займа живо критиковали в Берлине (не в последнюю очередь тамошние банкиры), он произвел сильное впечатление на Гумбольдта и Ротера. Как Гумбольдт сообщал Гарденбергу, Натан не только «самый предприимчивый здешний делец»; он также «надежен и… справедлив, очень честно и разумно» ведет операции с государствами. Ротер пошел еще дальше: «Ротшильд в этой стране… обладает невероятным влиянием на все финансовые дела здесь, в Лондоне. Повсеместно говорят, и это недалеко от истины, что он всецело регулирует обменный курс в Сити. Его власть как банкира громадна». Надежно укрепив свою репутацию в Берлине, Натан сумел (через банк «Зеехандлунг») выпустить второй заем в 1822 г. на 3,5 млн ф. ст.

В одном отношении деятельность Ротшильда в Германии была совсем не новаторской. Гессен-Кассель оставался одним из немногих государств, которые вышли из эпохи Наполеоновских войн невредимыми, и Амшель тактично продолжал поддерживать особые отношения, установившиеся у его отца с курфюрстом. Однако Вильгельм, вернувшись в свои владения, уже не так нуждался в Ротшильдах, и старые конкуренты семьи в Касселе поспешили закрепить свое влияние при кассельском дворе. Ротшильдам по-прежнему удавалось проводить некоторые финансовые операции курфюрста; они получали предназначенные ему репарационные выплаты от Франции, очень выгодно продавали его английские акции, старались навести порядок в его запутанных датских инвестициях и заинтересовать его своими послевоенными прусскими займами. Амшель даже потакал его прежним нумизматическим интересам. И все же дни взаимозависимости были позади, особенно после того, как Будерус перестал играть главную роль при кассельском дворе. Хотя братья ссужали значительные суммы расточительному сыну Вильгельма, их надежды, что эти в высшей степени неприбыльные операции позволят им занять более выгодную позицию после того, как он сменит на престоле своего отца, в 1821 г., когда это наконец произошло, окончились разочарованием. Если не считать двух крупных займов в 1821 и 1823 гг. на общую сумму 4,3 млн гульденов (390 тысяч ф. ст.), дела с Касселем иссякли.

С другой стороны, Гессен-Кассель был всего лишь одним из многих государств на территории Германии, возникших после Наполеоновских войн; теперь они составляли Германский союз — объединение независимых германских государств и вольных городов. Поскольку Союзное собрание заседало во Франкфурте — оно снимало зал во дворце князей Турн-и-Таксис, — Амшелю и Карлу нетрудно было подружиться со старшими дипломатическими представителями всех государств, входивших в Союз. В 1820-х гг. это привело к потоку относительно мелких кредитов маленьким немецким государствам и князьям — в том числе соседнему великому герцогству Гессен-Дармштадт, а также Шаумбургу, Хомбургу, Саксен-Веймару, Анхальт-Кётену и Нассау-Усингену. Хотя по отдельности займы редко превышали 500 тысяч гульденов (45 тысяч ф. ст.), вместе взятые, они составляли довольно крупную сферу деятельности. В 1817–1829 гг. сумма займов такого рода, выданных франкфуртским банком, составила более 24,7 млн гульденов (2,2 млн ф. ст.). В то время как некоторые займы представляли собой всего лишь личные ссуды, выданные правителям мелких княжеств, другие принимали более изощренные формы. Это относится, например, к Гессен-Дармштадтскому лотерейному займу 1825 г., одному из многих выпусков облигаций выигрышного займа в тот период. Время от времени Ротшильды также выступали банкирами всего Германского союза. 20 млн франков — выплаченных Францией по условиям Парижского мирного договора на сооружение крепостей в Германии — были положены в банк Ротшильдов в 1820 г. в ожидании решения Союза о начале строительства. Учитывая неспешность, с какой подобные известия достигали Франкфурта, вклад оказался долгосрочным; однако так и не удалось окончательно договориться о том, за какой срок требовалось предупредить о его изъятии, — как, впрочем, и о том, кто имеет право его потребовать. Трудности, созданные из-за этого для Ротшильдов, возможно, объясняют, почему они больше не стремились размещать у себя такие вклады.

Однако истинная власть в Германии находилась не во Франкфурте, а в Вене, столице главного члена Союза. И в 1820-х гг. Ротшильды старались поддерживать отношения именно с австрийским двором — больше, чем с любым другим. Как мы видели, австрийцы нехотя позволили Ротшильдам выплачивать им британские субсидии на поздних этапах войны с Францией, предпочитая иметь дело с такими венскими банками, как «Арнштайн и Эскелес», «Фриз и Кº» и «Геймюллер и Кº»; кроме того, они ожесточенно сражались за выплаты по французским репарациям. Только в партнерстве с франкфуртским банком Гонтарда братьям удалось провести мелкие платежи, которые должна была получить Австрия от России и Неаполя после заключения мира. Но Вене наличные деньги нужны были так же, как и другим государствам континентальной Европы, чтобы консолидировать огромный текущий долг и стабилизировать свою сильно обесцененную валюту. Хотя первый крупный послевоенный заем в 50 млн гульденов был — к досаде Ротшильдов — отдан «Англо-ганзейскому банку» братьев Пэриш в партнерстве с Бэрингами, Бетманами и Геймюллером, было очевидно, что при ежегодных издержках, превышавших 100 млн австрийских гульденов, Австрии понадобится больше денег. Прорыв наступил в 1820 г., когда Соломон совместно с Дэвидом Пэришем организовал два выигрышных займа на сумму в 45 австрийских гульденов (около 4,8 млн ф. ст.), — операция оказалась настолько выгодной, что, несмотря на вызванные ею враждебные замечания, Соломон принял решение остаться в Вене на более или менее постоянной основе.

Еще один удачный ход, который довершил превращение Ротшильдов в «банкиров Священного союза», был сделан в 1822 г., после займа, выданного России. Здесь, как и в Пруссии и Австрии, война породила острые финансовые и денежные проблемы. Государственные расходы в 1803–1815 гг. выросли почти вчетверо, как и обращение бумажных рублей, что неизбежно вело к инфляции и обесцениванию валюты. И несмотря на то, что Россия позволила Ротшильдам проводить выплаты субсидий и последовавшие выплаты репараций, вначале ее власти также обратились за помощью к другим: так, заем 1820 г. размещали банки Бэрингов и «Рейд, Ирвинг». Впрочем, успех конкурентов не слишком разочаровал Ротшильдов, поскольку русские на том этапе еще отказывались последовать примеру Пруссии и выпустить заем, деноминированный в фунтах стерлингов с выплатой процентов в Лондоне. Два года спустя русские, как до них австрийцы, поменяли мнение. Летом 1822 г. Натан выпустил заем на 6,6 млн ф. ст. — облигации пятипроцентного займа шли по 77, и он без труда продавал их по 80 и выше через своих лондонских брокеров, которыми руководил его зять Мозес Монтефиоре.

Таким образом, к концу 1822 г. Ротшильды могли по праву считаться банкирами Священного союза. Более того, когда князь Пюклер-Мускау впервые описывал Натана в письме к жене, он назвал его «главным союзником Священного союза». Несомненно, в одном отношении именно Ротшильды придали союзу вес. Когда австрийский император заметил своему посланнику во Франкфурте, что Амшель «богаче, чем я», он не слишком шутил. Корреспондент «Таймс» передавал из Санкт-Петербурга, что одно появление Джеймса Ротшильда на бирже вызывало рост котировок русских облигаций. Без финансовой поддержки, которую в особенности обеспечивал Натан, Австрии в 1820-е гг. труднее было бы проводить стратегию «надзора» за Европой. Политические критики такой стратегии это признавали. Натан карикатурно изображался страховым брокером Священного союза, который помогает предотвратить политический пожар Европы. В 1821 г. его даже угрожали убить за «его связи с иностранными державами, и особенно за помощь, оказанную Австрии, в связи с планами последней воспрепятствовать европейским свободам».

Финансы и революция

Конечно, основатели Священного союза пришли к выводу, что лучший способ предотвратить новые революционные потрясения в Европе заключается в политике «сдерживания», направленной против Франции, первоисточнику революции начиная с 1789 г. В то время как позже, в 1830 и 1848 гг., такая стратегия себя оправдала, в 1820-е гг. от нее пришлось спешно отказаться, так как стало очевидно, что политический порядок, установленный в Вене, может быть опротестован почти повсеместно. Когда радикально настроенный студент Карл Занд убил в Мангейме Августа фон Коцебу, мелкого литератора, известного тем, что он был агентом русской службы, убийство послужило для Меттерниха предлогом для закручивания гаек во всем Германском союзе. Подобно убийству племянника короля, герцога Беррийского, в Париже в феврале 1820 г., одна смерть не стала предзнаменованием полномасштабной революции. Но мятеж в Кадисе в январе 1820 г., развязанный воинскими частями, предназначенными для отправки в Южную Америку, представлял собой реальную угрозу, поскольку привел не только к восстановлению королем Фердинандом VIII конституции 1812 г., но и к принятию полгода спустя той же конституции его дядей, Фердинандом I, королем Неаполя. «Эффект домино» продолжился в августе 1820 г. военным мятежом в Португалии. В марте 1821 г. восстали итальянцы в Пьемонте и греки по всему Ближнему Востоку. Окончившееся неудачей восстание декабристов в России в 1824–1825 гг. развивалось по тому же образцу: во главе беспорядков часто вставали разочарованные военные (ставшие жертвами послевоенных сокращений расходов на оборону) или тайные общества вроде итальянских карбонариев или испанских масонов. Более того, политическая нестабильность распространилась настолько широко, что Францию, бывшего изгоя, пришлось включить в состав контрреволюционной коалиции. На конгрессах в Троппау (октябрь-декабрь 1820 г.), Лайбахе (январь 1821 г.) и Вероне (сентябрь-декабрь 1822 г.) главным стал вопрос о том, насколько вновь образованной коалиции можно вмешиваться в дела других стран, чтобы предотвратить успех локальных революций. Неизбежно возникал и финансовый вопрос — по карману ли странам-участницам такое вмешательство. Поскольку Ротшильды помогали финансировать австрийскую интервенцию в Италию и французскую — в Испанию, они вполне заслужили того, чтобы их считали финансистами «реакции».

Однако, с точки зрения Ротшильдов, нестабильность Европы эпохи Реставрации служила не только источником новых, потенциально выгодных, операций; она также представляла угрозу стабильности финансовых рынков. Уже существующие ценные бумаги пошатнувшихся режимов резко падали в цене, когда встревоженные вкладчики спешили продать свои облигации. Даже успешная военная интервенция, ввергнувшая австрийский и французский бюджеты в дефицит, имела те же негативные побочные действия. С другой стороны, возникновение новых государств в тех регионах, где революции были успешными, также сулило новые выгодные операции в будущем. В особенности это касалось независимых государств в Бразилии, в бывших испанских колониях в Америке и в Греции; это привело к бесчисленным новым эмиссиям облигаций, поскольку новые режимы устремлялись на лондонский и парижский рынки капитала. По этой причине роль финансовой власти Ротшильдов была двойственной.

На Апеннинском полуострове дела развивались относительно прямолинейно: Ротшильды поддерживали политику Меттерниха «разделяй и властвуй», ссужая деньги различным монархическим режимам, имевшим его поддержку. Уже в декабре 1820 г. Меттерних писал Соломону из Троппау, намекая на выгодную операцию с привлечением 25–30 млн франков, связанную «с будущей судьбой Неаполитанского королевства». Вначале банкиры ответили положительно. «Даже нашим финансистам, возглавляемым Пэришем и Ротшильдом, — заверял Меттерниха австрийский министр финансов Штадион в Лайбахе в январе 1821 г., — не терпится поскорее увидеть, как наши войска форсируют По и входят в Неаполь». Тем не менее Соломон не выразил особого восторга, когда Меттерних и Нессельроде пригласили его в Лайбах, чтобы обсудить возможность займов, целью которых, очевидно, была оплата интервенции. «Мое присутствие здесь, — объяснял Соломон Нессельроде, — может способствовать многочисленным и, скорее всего, в высшей степени неточным газетным репортажам. Личности с низменными мотивами могут выяснить, что здесь обсуждался заем всемилостивейшим монархам; поползут слухи… что едва ли благосклонно воспримут на самом высоком уровне». Во-первых, перспектива нового займа для Австрии ослабит венский рынок, и без того поколебленный итальянским кризисом. Во-вторых, Ротшильды не имели желания предавать огласке свою роль в финансировании Священного союза. Вместо этого Соломон обещал Штадиону, что заем будет предоставлен Фердинанду I только после его реставрации — с тем, чтобы полученные доходы пошли на возмещение издержек интервенции для правительства Австрии. Одновременно он предложил Штадиону краткосрочные займы для финансирования наступления на юг генерала Фримонта. Как во время Наполеоновских войн, Ротшильды пользовались своей обширной банковской сетью, чтобы наличные деньги по разумным расценкам были доступны армии на марше. И, как прежде, одного из братьев — на сей раз Карла («младшего Ротшильда», по выражению Штадиона) — решено было отправить на место действия, чтобы убедиться, что все идет гладко. В марте 1821 г. Карл выехал из Вены в Лайбах для встречи с Меттернихом и неаполитанским королем в изгнании.

Меттерних считал неаполитанскую кампанию не менее чем крестовым походом против революции. Он писал Штадиону: «Мы отправились на большое дело; оно заключает в себе возможности великих результатов — больших, чем что-либо в наше время. Оно велико, ибо от его успеха или поражения зависит все будущее; не только будущее австрийской монархии, но и будущее всей Европы… Нам невозможно было поступить по-другому, ибо это вопрос жизни и смерти… теперь все зависит от нашего успеха. В противном случае результат будет таким же, как если бы мы ничего не сделали; революция охватит вначале Италию, а затем и весь мир. Я не стану напрасно тратить усилий и покончу с собой».

Однако финансовая действительность опровергала такую риторику. На фронте то и дело возникали перебои с припасами, в то время как Штадион в Вене приходил в отчаяние, предвидя скатывание в фискальную и денежную трясину, в которой увязла страна в эпоху Наполеоновских войн. Более того, Соломону пришлось вмешаться, чтобы предотвратить падение цен на австрийские «металлики» (серебряные облигации). Кризис углубился, когда Лайбаха достигли сообщения о дальнейших революционных вспышках в Пьемонте. Влияние этих новостей в Вене ужаснуло незадачливого Штадиона: «Даже если бы враг стоял у ворот, трудно было бы ожидать более безрассудную панику. Все население Вены бросилось на биржу и спешит избавиться от наших государственных ценных бумаг… Наш кредит (который только что установился) на грани полного исчезновения. Я вынужден буду приостановить обмен бумажных денег на наличные… погубив в один день труды предшествующих пяти лет… Вот первый шаг к нашей гибели. Невозможно думать о займе, внутри страны или за границей, в такое время, когда наши ценные бумаги падают…»

Однако 24 марта Неаполь пал, и Карл поспешил на юг за Фердинандом, чтобы организовать новый, отчаянно необходимый, заем, из которого австрийцы должны были получить возмещение.

На том этапе возник конфликт интересов: австрийское правительство хотело получить максимально возможное возмещение, но Ротшильды придерживались не слишком высокого мнения о кредитоспособности неаполитанцев и готовы были предоставить ссуду реставрированному режиму только по штрафным тарифам. В то же время Бурбоны предвидели новые беспорядки в том случае, если на них взвалят новое тягостное долговое бремя. Первый неаполитанский заем стал результатом компромисса, достигнутого с большим трудом; чтобы обойти конкурентов в лице представителей одного миланского банка, Карл вынужден был изменить свое первоначальное предложение. Вместо займа в 10 млн дукатов по дисконтной цене в 54 он согласился ссудить правительству 16 млн дукатов (около 2 млн ф. ст.) по 60. Чтобы помочь оплатить издержки продолжающейся австрийской оккупации, в ноябре 1821 г. Неаполю предоставили второй заем в размере 16,8 млн дукатов с андеррайтингом их первичного размещения по курсу 67,3. За первыми двумя последовали еще два займа, на 22 млн дукатов в 1822 г. и на 2,5 млн ф. ст. в 1824 г. В целом займы увеличили государственный долг примерно до 13 млн ф. ст. Тем не менее цена неаполитанских ценных бумаг в Париже выросла с 65 до 103, и в Лондоне к облигациям, деноминированным в фунтах стерлингов, отнеслись с заметным воодушевлением. Такая успешная стабилизация отчасти объяснялась хорошими отношениями, связавшими Карла и нового неаполитанского министра финансов, Луиджи де Медичи. Карл склонен был поддержать заявление Медичи, что австрийцы без нужды затягивают оккупацию и выставляют слишком большие счета за свое присутствие. Еще до Веронского конгресса 1822 г. стало очевидно, что австрийцы собираются полностью возместить свои затраты на интервенцию: из 4,65 млн гульденов, которые потребовал Меттерних в августе 1821 г. в качестве выплаты за реальное вторжение, 4 млн было получено к февралю следующего года, и к этому добавились расходы на оккупацию — 9 млн дукатов в год. К 1825 г. Медичи обвинял австрийское правительство в том, что оно намеренно наживается на оккупации, и угрожал подать в отставку, если придется возвращать более миллиона дукатов. Видя, что венские власти тянут время, Карл выдал Медичи деньги авансом — к явному раздражению Меттерниха.

Австрийская интервенция в Неаполь служила классической иллюстрацией того, как трудно поддерживать хорошие отношения с обеими сторонами при двустороннем международном перечислении средств. Тем не менее Карлу, судя по всему, удалось соблюсти необходимое равновесие между австрийскими и итальянскими интересами. В то время как его предприятие в Неаполе процветало благодаря налаженным прочным связям с режимом Бурбонов (как и некоторые операции с великим герцогом Тосканским), Меттерних продолжал обращаться к Соломону за финансовой помощью в других итальянских делах — особенно в вопросе сложного займа в 5 млн лир, организованного для помощи детям эрцгерцогини Марии-Луизы, габсбургской принцессы, которая недолгое время была замужем за Наполеоном и которая после его свержения жила в герцогствах Парма, Пьяченца и Гуасталла. Еще один такой случай касался финансов бывшего наместника Наполеона в Иллирии, маршала де Мармонта, герцога Рагузского. В то же время австрийское правительство вынуждено было снова обращаться к Ротшильдам для удовлетворения собственных растущих финансовых запросов. Ибо, независимо от того, сколько удалось бы выжать из Неаполя, расходы на военную интервенцию значительно превосходили текущие государственные доходы, которые собирал Штадион. Единственным выходом оставался еще один заем; и хотя некоторые чиновники склонны были отклонить первоначальное предложение Ротшильдов, в конце концов правительство смирилось с неизбежным, хотя ему и удалось выговорить условия получше.

Зависимость Вены от Ротшильдов возросла еще больше в 1823 г., когда правительство Великобритании, в попытке оказать давление на Вену, чтобы та прекратила оккупацию Неаполя, подняло вопрос о непогашенных займах — теперь их общая сумма теоретически составляла 23,5 млн ф. ст., включая проценты, которые были выданы Австрии на первом этапе войны с Францией. Австрия снова обратилась к Ротшильдам, прося Соломона воспользоваться связями его лондонского брата, чтобы долг уменьшили. То был первый из многих случаев, когда Ротшильды выступили в качестве неофициального канала для дипломатических переговоров Меттерниха. Когда цель в конце концов была достигнута, Ротшильды предложили организовать еще один заем, в партнерстве с банками Бэрингов и «Рейд, Ирвинг», чтобы выплатить оговоренную сумму в 2,5 млн ф. ст. Новые серебряные облигации на 30 млн гульденов были приняты банками по гарантийной цене в 82,33; вскоре они торговались уже по 93, принеся банкам-участникам значительную прибыль. Еще один заем, на 15 млн гульденов, был размещен в 1826 г. В конечном счете австрийская политика интервенции в Италии оказалась необычайно выгодной для Ротшильдов.

Зато вспышка революции в Испании стала источником многих серьезных проблем. Целых два года после 1820 г. больной подагрой деспот Фердинанд VII терпел конституцию Кортесов, и в тот период либеральное правительство сделало ряд займов (которые призваны были компенсировать дефицит в государственных доходах, вызванный революцией). Хотя Ротшильды — как Соломон поспешил заверить Меттерниха — вначале в них не участвовали, они готовились вступить в дело. Неожиданно в июле 1822 г. Фердинанд и его сторонники-ультрароялисты попытались свергнуть власть

Кортесов, а когда их планы провалились, призвали к иностранной интервенции. На том этапе Джеймс поддержал испанского финансиста Бертрана де Лиса в попытке предотвратить вторжение, воссоздав правительство на менее «возвышенных» (читай — радикальных) условиях. Однако было уже поздно: в апреле 1823 г. в Испанию отправился французский экспедиционный корпус под командованием племянника Людовика XVIII, герцога Ангулемского; операция была аналогична австрийскому вторжению в Неаполь, и ее с восторгом поддержали дипломаты-реваншисты, например виконт Шатобриан.

Свои услуги французскому премьер-министру графу де Виллелю предлагал даже прагматичный Джеймс, боявшийся, как бы его не обошел опытный военный казначей Уврар: так же как его брат в свое время поддержал австрийскую армию в Италии наличными деньгами, Джеймс стал «полезным» для Ангулема. Он даже собрал выкуп, необходимый для освобождения Фердинанда VII. И подобно тому, как военная интервенция Австрии вызвала необходимость нового займа, Париж также должен был финансировать свою военную авантюру с помощью займа. В 1823 г. Джеймсу, по крайней мере, удалось преодолеть подозрения режима Реставрации и разместить крупный французский заем. Заем на сумму в 462 млн франков (номинал), или 18,5 млн ф. ст., стал крупнейшим единичным выпуском французских государственных облигаций (рентных бумаг) в период 1815–1848 гг.; ему предшествовала меньшая эмиссия на 120 млн франков в виде шестипроцентных казначейских векселей — ею также занимался Джеймс. Учитывая важность подобных операций, которых Джеймс провел немало за свою долгую жизнь в Париже, стоит отметить, как он проводил ту операцию. Примерно как его отец первоначально вытеснил конкурентов в Касселе, Джеймс закрепил за собой право первой эмиссии рентных бумаг, предложив более высокую цену, чем Лаффит и еще три парижских банка. Он предложил цену (89,55), которая на самом деле превышала текущий рыночный курс. Этого было больше чем достаточно, чтобы перебить предложение конкурирующей группы (87,75). Однако расплачиваться наличными Джеймсу не пришлось: вследствие успеха операции цены на рентные бумаги быстро взлетели выше 90. К концу 1823 г. они достигли 100.

Разница между Неаполем и Испанией заключалась в том, что после реставрации испанских Бурбонов (которая была достигнута в конце 1824 г.) Ротшильды согласились — обдумав совместную операцию с Бэрингами и банком «Рейд, Ирвинг» — предоставить ссуду этому неоабсолютистскому режиму без гарантий, от которых отказывалось французское правительство. Для этого имелись три причины: отказ режима признавать и погашать облигации, выпущенные Кортесами, его отказ возместить Франции расходы на вторжение и, наконец, подозрение банкиров, что деньги, предоставленные в долг Фердинанду, могут быть использованы для последней и, скорее всего, тщетной попытки вернуть бывшие испанские колонии в Южной Америке, которые успешно боролись за свою независимость начиная с 1808 г. В конце концов, разве революция 1820 г. не началась с мятежа военных, которых должны были послать на ту сторону Атлантики? И разве советники не убедили Фердинанда в том, что возврат американских колоний решит все его финансовые проблемы? Южноамериканский аспект особенно занимал правительство Великобритании. В то время как Лондон готов был закрыть глаза на французскую экспедицию в Испанию, несмотря на ее недвусмысленное отрицание победы Веллингтона в Пиренейской войне, Великобритании претила мысль о том, что французская интервенция может стать прелюдией к попытке отвоевания Латинской Америки, с чьими молодыми республиками Великобритания стремительно налаживала тесные экономические связи.

Как докладывал Меттерниху австрийский посол в Париже: «Пусть Дом Ротшильдов делает вид, будто их сочувствие на стороне исключительно монархии, признание обязательств, взятых на себя правительством Кортесов, и независимость испанских колоний обеспечит куда более широкое поле для его [Натана] финансовой деятельности и политическую стабильность, ценность которой они не могут не приветствовать». Короче говоря, роль Ротшильдов в Испании была двоякой: вначале они были заинтересованы в налаживании связей с правительством Кортесов, затем финансировали французскую интервенцию, но отказались субсидировать реставрированный режим. На Джеймса, Соломона и Натана нажимали со всех сторон — они ощущали противоречивые импульсы, исходящие от Парижа, Вены и Лондона. В конце концов они нашли прибежище в продуманной политике невмешательства, которая продолжалась в течение 10 лет. Как недвусмысленно заявил Джеймс в 1826 г., «прежде всего я думаю о банкротстве Испании».

Ротшильды держались на безопасном расстоянии от многочисленных выпусков облигаций бывших испанских колоний, которые заняли значительную долю лондонского рынка во время французской интервенции. 1822–1824 гг. можно назвать временем огромного южноамериканского «мыльного пузыря», поскольку инвесторы кинулись ссужать деньги молодым республикам: Чили, Колумбии, Буэнос-Айресу и Гватемале. Даже такая невероятная фигура, как Грегор Макгрегор, шотландский авантюрист и бывший генерал венесуэльской армии, сумел собрать 200 тысяч ф. ст., именуя себя «касиком Полиса» и убедив инвесторов, что малярийные болота Гондураса, которыми он, по его словам, управлял, готовы к освоению. Со смелостью, которой невозможно не восхищаться, Макгрегор даже написал Натану, предлагая проект независимой еврейской колонии в своем «королевстве» на острове Руатан. Ко всем подобным проектам Ротшильды оставались равнодушны, за исключением одного: Бразилии. Для их предпочтения имелись некоторые основания. Во-первых, Бразилия сохраняла тесные связи с Португалией и потому поддерживала прочные экономические отношения с Великобританией; во-вторых, она сохранила монархическую форму правления даже после обретения независимости в 1825 г. Более того, то, что бразильский император был женат на австрийской принцессе, позволяло некоторым современникам считать Бразилию своего рода посланницей Священного союза в Америке, хотя австрийское влияние на Бразилию было преувеличено. В качестве первого шага в том направлении Натан в 1823 г. разместил в Португалии заем на 1,5 млн ф. ст., гарантированный государственными доходами Бразилии. Такой шаг снова продемонстрировал его склонность ссужать деньги конституционным режимам, так как король Португалии принял конституцию по испанскому образцу, составленную лиссабонскими Кортесами по его возвращении из Бразилии в 1822 г. Возможность эмиссии бразильских государственных облигаций прощупала в 1824 г. группа из Сити под руководством Томаса Уилсона. Им удалось продать более чем на миллион фунтов пятипроцентных облигаций по выпускной цене в 75. Когда облигации выросли до 87, в дело вступил Натан: в 1825 г. он выпустил еще один заем на 2 млн ф. ст. по цене в 85. Как позже шутил Гейне, Натан стал «великим Ротшильдом, великим Натаном Ротшильдом, Натаном Мудрым, у которого император Бразилии заложил свою бриллиантовую корону». Хотя к середине XIX в. отношения сошли на нет, связи с Бразилией оказались одними из самых долгосрочных.

Итак, к лету 1825 г. Ротшильды прочно утвердились в качестве ведущих специалистов в европейских государственных финансах — и не только европейских. Страны Священного союза по очереди следовали примеру Великобритании, доверяя свои займы Ротшильдам: сначала Пруссия, за ней Австрия, затем Россия. Наконец, и Франция отдала предпочтение Ротшильдам перед более «старыми» парижскими банками. В течение трех лет братья оказывали жизненно важную финансовую помощь, позволившую Австрии подавить революцию в Неаполе, а Франции — восстановить абсолютистский режим в Испании. Однако тогдашний образ Ротшильдов как «банкиров Священного союза» был в некоторых отношениях карикатурой. Он подчеркивал то, что можно назвать их политическим агностицизмом, тенденцией усматривать благоприятные возможности в бизнесе, а не в политической обстановке. В конце 1826 г. Джеймс точно подытожил отношение Ротшильдов к политике Реставрации в многословном письме к Натану: «Было бы смертным грехом полагаться на Виллеля, Каннинга и на то, что эти господа пожелают сказать в парламенте, в результате чего невозможно заснуть ночью, а почему? Потому что они хотят больше, чем могут себе позволить, и мы должны благодарить Создателя, что можем выпутаться из этого положения. Сейчас нам нужно сказать одно: „[Хотите] заем? Вы можете получить столько, сколько хотите, и извлечь из него некоторую прибыль. Но на то, чтобы удержать все миллионы… мы не согласны“».

Иными словами, привлекательность контрреволюции заключалась не в том, что она восстанавливала на престоле деспотов, а в том, что она порождала новые финансовые потребности. Да и консервативным режимам не оказывалось особого предпочтения. Как показывают условия предоставления займа Пруссии в 1818 г., Натан на самом деле предпочитал, чтобы государственными финансами управляли конституционные структуры, в силу расточительности и некомпетентности абсолютистских режимов; во всяком случае, такие режимы рано или поздно вызывали революционные сдвиги. В конечном итоге именно поэтому Натан не хотел предоставлять ссуду абсолютистской Испании без гарантии конституционной Франции. Подобные взгляды определяли отношение Ротшильдов и к все большему дрейфу Франции в сторону реакции при Карле X, сменившем в сентябре 1824 г. своего брата. И если, с другой стороны, Ротшильды предпочитали предоставлять заем конституционной монархии, вроде той, что существовала в Бразилии, а не республике вроде Колумбии, вскоре события подтвердили экономическую целесообразность их предпочтения. В отличие от последователя Сен-Симона, «либерального нашего Лаффита» (выражаясь словами Байрона), Ротшильд отличался большей политической гибкостью; в лучшем случае его можно было назвать условным сторонником Священного союза.

Спасение «Старушки»

Хотя премьер-министр Франции Виллель надеялся, что крупный заем 1823 г. в конечном итоге «освободит его из лап этих господ» — он имел в виду Ротшильдов, — вскоре он понял, что оказался еще теснее связан с ними. Длительный рост рентных бумаг в 1823–1824 гг. служил не столько доказательством «силы и власти

Франции», сколько доказательством того, что по всей Европе процентные ставки снижались. Ротшильдам представилась новая удачная возможность: конвертация государственных облигаций с высокой процентной ставкой в новые облигации с более низкими ставками. Хотя такие операции были в новинку для Франции, в Великобритании ими уже занимались ранее, например в 1717 и 1748–1757 гг. Более того, в 1822 г. Ванситтарт конвертировал на 150 млн ф. ст. пятипроцентных облигаций в четырехпроцентные; а через два года еще на 75 млн фунтов четырехпроцентных облигаций в 3,5-процентные конвертировал его преемник, Фредерик Робинсон. Для стран, которые предпринимали подобные конвертации, выгода была очевидна: существенно облегчалось ежегодное бремя обслуживания долга. И Ротшильды не оставались внакладе: такие крупномасштабные операции оправдывали высокие гонорары. Единственная трудность заключалась в том, чтобы убедить получать меньше держателей облигаций, которые радовались высокой стоимости капитала и хотели бы и дальше получать ежегодные 4 или 5 %. Одной из причин бума континентальных и латиноамериканских облигаций в период 1822–1824 гг. был как раз отказ британских держателей облигаций соглашаться на меньший процент. Столкнувшись с необходимостью конвертировать свои британские пяти- или четырехпроцентные облигации или выкупить их и вложить наличные в более высокодоходные ценные бумаги, многие выбрали второй вариант, подпитывая спекулятивную лихорадку.