Книга: Дом Ротшильдов. Пророки денег, 1798–1848

Назад: Глава 7 Бароны

Дальше: Глава 9 Оковы мира (1830–1833)

Глава 8

Неожиданные революции (1830–1833)

В нынешнем состоянии Европы необходимо сделать что-то великое и решительное, иначе ее королевства и их население вскоре снова окажутся в худшем смятении, чем они были при Великой французской революции и Наполеоне. Разум развивается слишком стремительно для того, чтобы позволить старым общественным установкам и дальше оставаться в том же состоянии, в каком они пребывают сейчас. Если мне не изменяет чутье, нынешний небывалый прогресс в искусствах и науках скоро изменит общественное устройство по всему миру ко всеобщей выгоде; однако то же самое способно внезапно обесценить прежние богатства, такие, как деньги. Поэтому неплохо было бы, не теряя тех преимуществ, какие дают деньги при существующем положении дел в обществе, закрепить сходные выгоды на случай внезапных революций во всех государствах Европы, которые могут произойти в любой день.Роберт Оуэн — Ханне Ротшильд, июль 1828 г.

В июле 1830 г. во Франции произошла революция. В результате сочетания парламентской оппозиции и народных волнений в Париже свергли короля Карла X. За Июльской революцией последовала своего рода политическая цепная реакция, и аналогичные события (при разном уровне насилия) произошли в Брюсселе, Варшаве, Модене и Болонье, в ряде немецких государств, особенно в Брауншвейге, Гессен-Касселе и Саксонии, а также в Португалии. В Бельгии, Италии и Польше целью революционеров были не только конституционные реформы, но и освобождение от иноземного владычества. В других местах конституционные реформы приняли без свержения монарха. Так было не только в Англии, Шотландии и Ирландии — о чем иногда забывали в отчетах о революции 1830 г., — но и в Ганновере, где смена монарха произошла после того, как в июне 1830 г. довольно кстати скончался Георг IV. Правители Бадена, Вюртемберга и Баварии вынуждены были пойти на уступки либералам. Даже в 1832 г., когда были подавлены восстания в Польше и Италии, а Голландию вынудили принять отделение Бельгии, политическая нестабильность не закончилась. Неуверенность в прочности новых политических договоров ощущалась по всей Европе до середины десятилетия и дольше.

То, что Ротшильдам удалось пережить эти политические потрясения, позволило многим современникам, вслед за Байроном и другими, прийти к выводу, что их власть на деле так же велика, если не больше, как власть тех монархов, которым они ссужали деньги. В ноябре 1831 г., в своей десятой сводке из Парижа, Людвиг Бёрне недвусмысленно «уравнял Ротшильдов… с королями»: «Это определенно не должно его раздражать, даже если он и не желает принадлежать к их числу, потому что ему наверняка прекрасно известно, насколько ниже номинала сегодня ценится в Париже король. Но этот великий делец, который занимается всеми государственными облигациями, позволяет монархам противодействовать свободе; лишая людей мужества, он не дает им сопротивляться насилию. Ротшильд — верховный жрец страха, того бога, на чей алтарь приносят в жертву свободу, патриотизм, честь и все гражданские добродетели. Пусть Ротшильд продаст все свои бумаги на фондовой бирже в одночасье, чтобы они рухнули в глубочайшую пропасть; потом он бросится в мои объятия и ощутит, как крепко я прижму его к сердцу».

Новый французский король Луи-Филипп, как язвительно замечал Бёрне в сводке от января 1832 г., «коронуется, если он еще будет королем через год, но не в базилике Святого Ремигия в Реймсе, а в соборе Биржевой Богоматери в Париже, а Ротшильд будет исполнять обязанности архиепископа. После коронации, как обычно, выпустят голубей, и один из них… полетит на остров Святой Елены, сядет на могилу Наполеона и, смеясь, сообщит его останкам, что они видели, как его преемника помазал на царствие не папа, а еврей; и что нынешний правитель Франции принял свой титул „пятипроцентного императора, трехпроцентного короля, защитника банкиров и биржевых маклеров“».

В обоих письмах, конечно, Бёрне продолжал играть на знакомых струнах, утверждая, будто Ротшильды поддерживают реакцию: «Эти Ротшильды всегда играют в одну и ту же игру, чтобы обогатиться за счет страны, которую они эксплуатируют… Финансисты — худшие враги государства. Они больше других сделали для того, чтобы подорвать основания свободы… большинство европейских народов сейчас были бы полностью свободны, если бы такие люди, как Ротшильд… не оказывали самодержцам поддержку своим капиталом».

Однако подобные доводы не слишком сочетались с тем, что Ротшильды поспешили поддержать режим Луи-Филиппа, явно пришедшего к власти на волне либеральной революции, пусть даже недостаточно либеральной для Бёрне. Более того, Ротшильды, что признавал и Бёрне, давали деньги для того, чтобы учредить в Греции независимую монархию, что было еще одной целью либералов в 1820-е гг. Они оказались настолько влиятельными, что решали, который из подходящих принцев станет новым греческим королем («Де Ротшильд считает, что все европейские принцы значатся их должниками, кроме принца Фредерика из Нидерландов, и он делает вывод, что самым достойным является тот принц, который никогда не просил у него кредита»). Поэтому гораздо разумнее возразить, что Ротшильды начинали вытеснять, а не просто подпирать европейские монархии: «Разве не будет лучше для всего мира, если, вместо того, чтобы складывать короны у их [Ротшильдов] ног, как это делается сейчас, их наденут им на головы? <…> Хотя Ротшильды пока не занимают тронов, с ними повсеместно советуются относительно выбора правителя, когда освобождается тот или иной престол… Разве не будет большим благом для мира, если прогонят всех королей, а на их места посадят Ротшильдов? Подумайте о преимуществах. Представители новой династии ни за что не наделают долгов, ведь они лучше, чем кто бы то ни было, понимают, насколько дороги такие вещи, и только по одной этой причине бремя, лежащее на их подданных, облегчится на несколько миллионов в год».

Бёрне, который раньше назывался Лёв Барух и жил на франкфуртской Юденгассе, выкрест, перешедший не только в христианство, но и в немецкий национализм, имел собственные сложные личные причины для того, чтобы не любить Ротшильдов. Для более точной оценки власти Ротшильдов в эпоху революций необходимо обратиться к другу Бёрне, поэту и журналисту Генриху Гейне. До 1830 г. Гейне думал о Ротшильдах примерно так же, как и другие либерально мыслящие литераторы. Например, в его «Путевых набросках» «Ротшильд I» как оплот реакции занимает место рядом с Веллингтоном, Меттернихом и папой римским. Правда, даже на том этапе Гейне понимал двойственную природу отношений Ротшильдов и признанных монархий. В «Луккских банях» персонаж, похожий на Фигаро, еврей Гирш-Гиацинт, вспоминает, как срезал мозоли Натану Ротшильду: «Это происходило в его святая святых, пока он восседал на своем зеленом кресле, словно на троне. Он говорил как король, которого окружали придворные; он забрасывал их приказами и отправлял послания всем королям мира; и, срезая ему мозоли, я думал про себя: ты держишь в руке ногу человека, чьи руки сжимают весь мир. Теперь и от тебя кое-что зависит: если ты отрежешь слишком глубоко внизу, он выйдет из себя наверху и тоже урежет ассигнования королям. То был величайший миг в моей жизни».

Для Гейне Натан уже обладал властью «урезать» ассигнования королям, которым он предоставлял кредит. И все же Ротшильды у него не забывают о собственном скромном еврейском происхождении. Банк Натана в Лондоне — прославленный «ломбард», и когда Гирша-Гиацинта представляют Соломону как бывшего продавца лотерейных билетов, Соломон приглашает его отужинать со словами: «Я и сам нечто в таком же роде, я главный агент ротшильдовской лотереи». «Он обращался со мной, — говорит Гирш-Гиацинт, — как с равным, совсем фамильонерно». Последняя фраза содержит отголоски мысли, к которой Гейне вернулся позже: несмотря на свое огромное богатство, Ротшильды вовсе не были простыми столпами традиционной общественной иерархии.

Тот же взгляд можно заметить в памятной аллегории, в которой Гирш-Гиацинт описывает устроенный Соломоном детский бал-маскарад: «Дети были в маскарадных костюмах и играли в ссуды. Они были разодеты как короли, с коронами на головах, но один из мальчиков постарше оделся в точности как старый Натан Ротшильд. Он очень хорошо играл свою роль, держал обе руки в карманах брюк, позвякивал деньгами и очень злился, когда кто-нибудь из маленьких королей просил у него взаймы… только маленький мальчик в белом сюртуке и красных брюках [Австрия] удостоился милостивого похлопывания по щеке и похвалы: „Ты мой мальчик, мой любимец, я тобой горжусь; но твой кузен Михель [возможно, Германия] пусть лучше держится от меня подальше, я ничего не дам такому дураку, который больше тратит за день, чем зарабатывает за год; он еще наделает в мире бед и испортит мне все дело“. Поверьте, это истинная правда, мальчик играл свою роль просто чудесно, особенно когда он помог толстяку, одетому в белый атлас с настоящими серебряными лилиями [Франция], который передвигался с трудом; он беспечно сказал ему: „Ну вот, веди себя хорошо, живи честно и постарайся, чтобы тебя снова не прогнали, иначе я потеряю деньги“. Уверяю вас… слушать этого парня было настоящим удовольствием; да и остальные — все очень милые детишки — играли свои роли очень хорошо, пока не принесли торт и все не начали драться за лучший кусок и не посрывали короны друг у друга с голов…»

И снова Натан у Гейне испытывает презрение к разным правителям, которые обращаются к нему за деньгами: именно он их хозяин. В одном неопубликованном отрывке Гейне ясно дал понять, что разделяет такое презрение к «глупым принцам», «но перед Натаном Ротшильдом я трепещу от страха. Не успеете вы и глазом моргнуть, как он пришлет ко мне в комнаты несколько королей, биржевых брокеров и полицейских и меня уволокут в крепостную тюрьму».

В неопубликованном отрывке из «Луккских бань» Гейне пробовал дать точный анализ власти Ротшильдов. Он признает, что в краткосрочной перспективе эта власть поддерживает реакционные режимы: «Когда я думаю о политической экономии в наши дни, мне все яснее, что без помощи Ротшильдов финансовым сумбуром в большинстве государств воспользовались бы подрывные элементы, готовые призвать народ к свержению любого порядка или беспорядка, представлявшего статус-кво. Революции обычно начинаются из-за нехватки денег; предотвращая подобную нехватку, система Ротшильдов, возможно, способствует сохранению мира в Европе. Эта система, точнее, Натан Ротшильд, ее изобретатель, по-прежнему предоставляет прочные основания для такого мира: она не препятствует одному государству вести войну с другим государством, совсем как прежде, но затрудняет народу возможность свергнуть установленную власть… Религия больше не гарантирует… что народы будут жить в мире; система займов Ротшильда способна справиться с такой задачей куда лучше».

Впрочем, писал он далее, «система» Ротшильда потенциально несет в себе угрозу революции: «Она… обладает нравственной силой или властью, которую утратила религия, она может выступать суррогатом религии — более того, она и есть новая религия, и когда старая религия наконец пойдет ко дну, она предоставит замену для ее практических молитв. Как ни странно, эту новую религию снова изобрели евреи… Убитая Иудея оказалась так же коварна, как умирающий кентавр Несс, и ее туника, пропитанная ее собственной кровью, забрала силу римского Геркулеса так успешно, что его могучие конечности опустились, кольчуга и шлем упали с его иссохшего тела, а голос, когда-то такой зычный в битве, превратился в жалобное подвывание. В мучительной агонии, которая тянулась тысячу лет, Рим умирает от иудейского яда».

Конечно, этот необычайный отрывок многое говорит о двойственном отношении самого Гейне к иудаизму (подобно Бёрне, он перешел в христианство). Кроме того, он предвосхищает более поздние и более связные размышления в «Меморандуме о Людвиге Бёрне» (1840), где он считает Ротшильдов скорее революционерами, чем контрреволюционерами.

Возможно, в самом проницательном из комментариев современников Гейне поражает читателя ярким парадоксом: «Никто так не способствует революции, как сами Ротшильды… и, хотя это может показаться еще более странным, Ротшильды, банкиры королей, величественные владыки кошельков… чье существование может быть подвергнуто величайшей опасности из-за краха европейской государственной системы, тем не менее в глубине души сознают свою революционную миссию».

Джеймса Гейне называет «финансовым Нероном», «правящим мировыми фондовыми биржами, как абсолютный император». Но, подобно своему предшественнику, римскому Нерону, он «в конечном итоге мощный разрушитель патрицианских привилегий и основатель новой демократии».

Объяснение, которое за этим следует, как будто основано на подлинном разговоре Гейне с Джеймсом — пока они «гуляли рука об руку по улицам Парижа», — и, хотя Гейне, возможно, вложил собственные слова в уста своего собеседника, они настолько отличаются от его прежних полетов фантазии, что их можно воспринимать всерьез. По словам Гейне, Джеймс объяснял, как «он сам благодаря системе государственных облигаций создал первые предпосылки для общественного прогресса, и в то же время прокладывал путь к нему» и «основам нового миропорядка». Ибо именно появление движимого имущества в форме рентных бумаг и других государственных облигаций скрепило связь между богатством и землей, позволив имущим классам слиться воедино в Париже. «Давно признана важность такого [общего] проживания для самых разных сил, такой централизации интеллигенции и властей общества. Ибо без Парижа во Франции никогда не произошло бы революции… Благодаря системе ренты Париж гораздо стремительнее стал Парижем». Это побуждает Гейне идти дальше: «Я вижу в Ротшильде одного из величайших революционеров, которые основали современную демократию. Ришелье, Робеспьер и Ротшильд для меня — имена трех террористов, которые знаменуют собой постепенное уничтожение старой аристократии. Ришелье, Робеспьер и Ротшильд — три самых страшных европейских уравнителя. Ришелье уничтожил верховенство феодальной знати и подчинил ее тому королевскому деспотизму, который либо отправил ее на придворную службу, либо позволил гнить в тупом бездействии в провинциях. Робеспьер обезглавил это подчиненное и праздное дворянство. Но земля осталась, и ее новый хозяин, новый землевладелец, быстро стал еще одним аристократом, совсем как его предшественник, чьи претензии он подхватил под другим именем. Потом явился Ротшильд и уничтожил главенство земли, приведя к верховной власти систему государственных облигаций. Он одновременно сделал мобильнее имущество и доход и наделил деньги прежними привилегиями земли. Тем самым он, правда, создал новую аристократию, но она, основанная, как нынче, на самой ненадежной стихии, на деньгах, никогда не сможет играть такую же невыносимо регрессивную роль, как прежняя аристократия, корни которой находились в земле, в самой почве. Ибо деньги утекают быстрее, чем вода, они более неосязаемы, чем воздух… Можно с радостью простить наглость новой знати, сознавая ее эфемерность. В мгновение ока она растворится и исчезнет».

В 1840-е гг. Гейне снова и снова возвращался к теме власти Ротшильдов. Например, в дневнике за 1840–1841 гг., позже опубликованном под названием «Лютеция», он высмеял зависимость цен на рентные бумаги от состояния здоровья Джеймса или его настроения. Гейне пустил в обиход известный каламбур: «Деньги — бог нашего времени, и Ротшильд — пророк их». Ротшильды также фигурируют в его книгах «Романсеро», «Германия» и «Симплициссимус I». Но он никогда не писал о них с такой проницательной силой, как в «Людвиге Бёрне», — отчасти потому, что после 1840 г. его личные и финансовые отношения с семьей Ротшильд сделались немного теснее. Как мы увидим, Гейне особенно проницателен, назвав Ротшильдов агентами скорее социальной революции, чем реакции, пусть даже их революционная роль менее сознательна, чем он предполагал. Не он один пришел к такому выводу, хотя никто не выразил его лучше. Один писатель меньшего масштаба объявил, что «братья Ротшильд стали проповедниками новой религии», основателями новой «деньгократии». Предаваясь в Венеции грустным мыслям после падения режима Бурбонов, архиконсервативный Шатобриан уныло заметил, что «короли стали камергерами Соломона, барона де Ротшильда».

Революция и рента

Обладая преимуществом знать прошлое, всегда легко обвинить исторических личностей, которым не удалось предвидеть революцию. Но революции не обязательно являются плодом предсказуемых сил (о чем свидетельствует пример стран Восточной Европы в 1989 г.), хотя многим историкам интересно исследовать проблему постфактум. Вступление на престол Карла X в 1824 г. и падение Виллеля три года спустя после неудачной конверсии не следует считать предпосылками кризиса во Франции. Дело в том, что правительство виконта де Мартиньяка, образованное в январе 1828 г., на первый взгляд успешно лавировало между либеральными силами, представленными в палате депутатов, и консервативными, клерикальными тенденциями двора. В 1829 г., когда дочь Натана Шарлотта приехала в Париж, Джеймс «устраивал званый ужин для либералов и министров, как будто предпочитал дружить со всеми партиями». Хотя апрельская парламентская сессия оказалась именно такой «бурной», как предупреждали Шарлотту, Джеймс не терял оптимизма. На бирже бывали периоды застоя; время от времени поступали сообщения о «хлебных бунтах» из-за неурожаев, но главным барометром финансовой стабильности служили рентные бумаги. Судя по их курсу, режим пребывал в добром здравии. В мае 1829 г. трехпроцентные рентные бумаги держались на уровне 76,6; годом позже они поднялись выше 84, а в декабре достигли пика в 86. Очевидно, даже такие события, как уход Мартиньяка и назначение 9 августа на его место ультраконсервативного Жюля де Полиньяка, не предвещали кризиса. Более того, рентные бумаги выросли после назначения нового правительства и продолжали расти до мая 1830 г., проседая лишь временами.

В условиях острой конкуренции не приходится удивляться, что в начале 1830 г. Джеймс поспешил обойти конкурентов в ожесточенной борьбе за относительно скромный государственный заем, необходимый для финансирования военной авантюры в Алжире. Война призвана была повысить популярность власти. По мнению Джеймса, следовало проводить различие между антигосударственной риторикой парижской прессы и финансовой стабильностью: «С одной стороны, весь мир вопит, что правительство разжигает революцию во Франции, а с другой стороны, многочисленные консорциумы борются между собой, чтобы наложить руки на вшивые рентные бумаги на 4 миллиона». Скорее всего, правительство столкнулось «с бурными временами» в марте, когда на сессию собралась палата представителей; но обстановка на бирже по-прежнему оставалась «очень хорошей». Будучи банкиром, Джеймс, естественно, склонялся к точке зрения рынка. К тому времени как страх крупного конституционного кризиса начал проявляться и на бирже, ему передали новый заем — поэтому он поддерживал режим.

Кризис 1830 г. служит классической иллюстрацией трудности, с какой всегда сталкиваются банки (и их вкладчики), пытаясь решить, продавать ли падающие ценные бумаги себе в убыток или придержать их в надежде на рост — но с риском дальнейшего падения. Вопреки предположению Корти, что он не замечал нависшего кризиса, Джеймса еще в феврале недвусмысленно предупредили о

том, что ждет страну, когда министр финансов вкратце изложил ему еще одну схему конверсии. Когда Джеймс усомнился в том, что правительству удастся набрать большинство в парламенте, чтобы провести такую меру, у него уже не оставалось сомнений в том, что за всем последует: «Если… палата выступит против правительства, они решат распустить парламент и провести закон о новых выборах, чтобы созвать новый парламент». И все же Джеймс колебался: «Ты прекрасно понимаешь, милый Натан, что собой представляют депутаты и министры. Не знаю, хватит ли королю храбрости, чтобы следовать вышеупомянутому плану, когда настанет нужное время, и допустит ли это парламент. Ситуация адская… очень бы хотелось из нее выпутаться, так как мне совсем не нравится, когда министр борется с общественностью».

Поэтому вместо того, чтобы «выпутываться», он предпочел затаиться — и Натан его всецело поддержал. Натан посоветовал продавать «только с прибылью» (то есть придержать ценные бумаги в надежде на лучшую цену). Отчасти ошибка Джеймса вызвана тем, что он слишком доверял Полиньяку, с которым виделся в феврале и который, как ему казалось, «обладал дьявольской смелостью». «Здесь можно сделать только одно, — писал он Натану незадолго до сессии парламента в начале марта, — на время затаиться и наблюдать за происходящим со стороны, потому что дьявол не так черен, как его малюют». На этом основании Натан беспечно уверял Шарля Гревиля, что «правительство удержится благодаря поддержке короля и личной храбрости Полиньяка». Проблема заключалась в том, что у него и его брата скопилось много четырехпроцентных рентных бумаг — номинальной стоимостью около 25 млн франков (1 млн ф. ст.), — которые они намеревались постепенно сбывать брокерам и инвесторам с прибылью. Если бы они начали форсировать продажи в такое время, когда четырехпроцентные бумаги уже стоили чуть меньше, чем они за них заплатили, цены, скорее всего, еще быстрее пошли бы вниз. Ничего удивительного, что Джеймс называл Полиньяка «дьяволом»; он заключил с ним поистине Фаустову сделку.

Все стало предельно ясно с началом парламентской сессии. Джеймс сразу понял, «что королю придется выбирать между парламентом и правительством». Но, решил он, «я не хочу ничего делать, потому что, пока я сохраняю твердость, народу не хватит смелости понижать ренту, и я таким образом пережду бурю». 221 голосом против 181 депутаты приняли обращение к королю, утверждая, что «согласия между политическими взглядами вашего правительства и пожеланиями вашего народа… сегодня не существует». В ответ, как и предупреждали Джеймса, король распустил парламент и объявил новые выборы. Однако Джеймсу, который и до того не собирался продавать рентные бумаги, пришлось их покупать, чтобы поддержать рынок — и своего друга-«дьявола»: «…Полиньяк обещал мне, что не станет подстрекать к государственному перевороту, то есть не сделает никаких шагов, которые будут вне закона, и останется верным своим министрам, так что я… купил ренты на 100 тысяч франков [3,3 млн по номиналу], потому что обещал ему: „Если вы останетесь в рамках закона, ручаюсь, что скоро начнется подъем“… Слово я сдержал, так как трехпроцентные… бумаги сейчас идут по 82,40, тогда как на открытии они стоили 81,40… Что ж, пока у нас нет парламента, правительство вполне может назначить нескольких новых министров, и тогда все как-то успокоится. Если нам удастся продержаться три месяца, все разрешится».

Джеймс был прав, полагая, что финансового краха можно на время избежать, хотя и не на три месяца; более того, трехпроцентные облигации росли и до 3 мая держались выше 84. И все же Джеймс находился не в том положении, чтобы одновременно поддерживать рынок и продавать необходимые пакеты рентных бумаг (хотя он и попытался продать часть, «чтобы никто не заподозрил, чем я занимаюсь»). Итак, еще до созыва нового парламента рынок продолжал проседать, а у братьев оставались не только четырехпроцентные облигации на 25 млн франков, но и примерно на 1,5 млн франков пятипроцентных и на 4,5 млн франков трехпроцентных бумаг. При этом они покупали пятипроцентные и 4,5-процентные облигации, соответственно, по 106,5 и 83,70. Начиная с мая росли их убытки. Однако ни Джеймсу, ни Натану еще не хотелось избавляться от ренты. Джеймс продолжал хвататься за соломинки, не желая думать о том, что политическая обстановка еще больше усугубится. В то же время на него возлагало надежды правительство. «Если вам не удастся предотвратить падение ценных бумаг, — сказал ему один министр, — все поверят, что будет государственный переворот, чего вы вполне справедливо и опасаетесь». И в самом деле, в период с 10 июня по 12 июля цены немного подросли. Однако к тому времени Ротшильды поняли, что настал предел их влиянию на рынок. Уврар и другие начали безостановочно играть на понижение.

Известие о том, что затеянная правительством алжирская экспедиция увенчалась успехом, — оно достигло Парижа в первую неделю июля — полностью нивелировалось результатами выборов, которые окончились сокрушительной победой оппозиции. Теперь единственная надежда, по словам Соломона, спешно приехавшего в Париж, чтобы помочь братьям, заключалась в том, что король достигнет компромисса с парламентом и бросит Полиньяка. Однако

Джеймс понимал, что это маловероятно: «Только что приехал Витроль [один из министров Полиньяка]; по его словам, в будущем месяце король предпримет очень жесткие меры, в результате которых жизнь парламента продлится… но теперь оппозицию поддерживают на сто депутатов больше, чем правительство. Что же может сделать парламент в такой ситуации? Разве в Англии, если правительство не пользуется поддержкой большинства, ему не приходится подать в отставку? А здесь король объявляет: „Я поддержу свое правительство“. Что же можно сделать? Поверь, дорогой Натан, я… теряю храбрость».

Через двенадцать дней храбрость совершенно его оставила: «Весь мир продает ренту… и все министры, включая министра финансов и министра внутренних дел, говорят мне: „Ротшильд, будьте осторожны! <…> Милый Натан, ты старый боец. Скажи по правде, разве ты тоже не боишься того, что может случиться, в конце концов?“»

Однако конец наступил еще до того, как Натан успел ответить. 26 июля Карл X подписал четыре указа (ордонанса Полиньяка). Согласно им распускалась палата представителей, ужесточалось избирательное право, еще больше ограничивалась свобода слова, а цензура восстанавливалась в полном объеме. На самом деле поводом для революции послужил первый указ: хотя в Париж прибыли немногие депутаты, либеральные журналисты, такие как Адольф Тьер из «Насьональ», не теряя времени, поносили действия правительства. Когда предприняли попытки закрыть три ведущие оппозиционные газеты, на улицы высыпали толпы народу. Старший сын Натана, Лайонел, в то время как раз приехал в Париж и стал очевидцем последовавшего затем замешательства. Его тогдашнее письмо отражает шаткость положения: «Только что кажется, что видишь начало революции, а в следующий миг — что очень скоро все снова будет в порядке… Сегодня все газеты вышли как обычно, что вызвало некоторую шумиху… перед всеми редакциями стоят солдаты и жандармы. Они захватили все редакции, а редакторов допрашивали в полиции; одного этого достаточно, чтобы породить беспорядки в любой свободной стране… разумеется, все лавки на тех улицах закрыты: в Пале-Рояль какой-то человек продавал… газеты. Его немедленно схватили, какие-то мальчишки и простые люди заступались за него, но через несколько минут все опять стихло. Ворота Пале-Рояль и лавок закрыты. Это обстоятельство само по себе ничтожное, но, когда оно станет известно в Лондоне, там все раздуют; перед всеми министерствами тоже стоят жандармы. Из-за всего этого ходят разные слухи. И все же мне не кажется, что дело окончится чем-то очень плохим… Сегодня будет митинг всех членов прошлого парламента; что они предпримут, невозможно сказать, но поговаривают, что они собираются провозгласить себя единственными истинными представителями народа и объявят, что без их санкции все, что сделано министрами, незаконно и что после 1 янв[аря]… не нужно будет платить налоги… таково мнение оппозиции, которая считает, что нас снова ждут ужасные времена… другая сторона, правительство, которое контролирует армию, считает, что они сумеют все удержать силой… единственное, папа, что королю в скором времени грозит опасность».

Однако к тому времени, как король подвергся опасности, было уже поздно. Через два дня ожесточенных стычек, во время которых погибли 800 протестующих и 200 солдат, верные Карлу X войска вытеснили из Парижа. Внезапно стали ненужными предложения посредничества со стороны таких умеренных либералов, как банкиры Жак Лаффит и Казимир Перье. Бесполезным было и запоздалое предложение короля отозвать ордонансы. Понимая, что столица на грани анархии, поспешно создавали новые учреждения, попахивающие 1790-ми гг.: муниципальный комитет и национальную гвардию, которую возглавил старый республиканский боевой конь Лафайет. Как Соломон встревоженно сообщал Меттерниху 30 июля, «триколор развевается на всех государственных зданиях». Лайонел описал мятежный Париж в эйфории: «Улицы переполнены людьми; все смеются и так веселы, как будто вернулись с танцулек; на площадях и скверах национальные гвардейцы и королевские войска, которые сложили оружие; они маршируют, и их радостно приветствует народ; на каждом углу триколоры, и у всех красно-сине-белые кокарды; через каждые сто шагов на бульварах и улицах спилили большие красивые деревья, и тротуары перегорожены грудами из деревьев и сломанных дверей, чтобы невозможно было пройти… эти баррикады, как их называют, не только на главных улицах, но и на всех маленьких, так что солдаты и артиллерия никуда не могут попасть».

Ничего удивительного, что Джеймс, которого историк Жюль Мишле в те дни мельком видел в карете, пребывал в мрачном настроении. Не приходится удивляться и тому, что он поспешил принять меры предосторожности, зарыв свои ценные бумаги в подвале дома Соломона в Сюрене.

Однако Джеймс выжил. Традиционно это объясняют тем, что он был искусным перебежчиком, однако действительность гораздо сложнее. Невозможно отрицать, что в июле 1830 г. он переметнулся на другую сторону с готовностью и облегчением. Он ничем существенным не помог уходящему режиму, за исключением того, что предложил Витролю убежище в сельской местности. На все просьбы о деньгах со стороны свергнутого монарха он отвечал отказом, пока не стало ясно, что он покидает страну. Более того, его племянник радовался свержению Карла: «Никогда еще Франция не переживала более славной недели, эти люди… вели себя так, что ими будет восхищаться каждый, и теперь они окажутся в числе первых государств… Произошедшее послужит хорошим уроком для других правительств». Позже, во время суда над Полиньяком, Джеймс не пролил ни слезинки: «Поверь, несмотря на все хорошее, что сделал для нас Полиньяк, лично я считаю: пусть он катится ко всем чертям». Кроме того, Джеймс поспешил распространить весть о том, что он оказал поддержку новому режиму, выделив 15 тысяч франков в помощь пострадавшим в уличных боях. Ансельм также внес свою лепту, вступив в национальную гвардию (буржуазные силы самообороны, которые семья весьма одобряла). Мало того, Джеймс даже одел своего трехлетнего сына Альфонса в миниатюрную гвардейскую форму. Правда, решение либералов предложить вначале должность наместника, а затем и корону герцогу Орлеанскому стало необычайной удачей для Джеймса; как мы видели, он уже успел «подружиться» с новым королем в 1820-е гг. С точки зрения Ротшильдов, конституционная монархия была предпочтительнее абсолютистского режима и гораздо лучше республики; как характерно выразился Соломон, наблюдая за тем, как Луи-Филипп во время коронации приносит присягу по слегка измененному уставу: «Слава Богу, что мы зашли так далеко и дело закончилось так хорошо, ибо иначе рентные бумаги не удержались бы на 79, но упали бы до 39, Боже, сохрани». Отношения Джеймса с некоторыми ключевыми фигурами нового правительства — особенно двумя банкирами, Лаффитом и Перье, — также оставались относительно неплохими, хотя уровень дружелюбия между конкурентами не стоит преувеличивать. Талейрана, ставшего душой дипломатии Луи-Филиппа в Лондоне, убедили положить деньги в банк Натана. Себастьяни, министр иностранных дел с конца 1830-х гг., находился с Джеймсом «на дружеской ноге». Джеймс заходил к нему «каждое утро»; отношения с де Броли, преемником Себастьяни, также были теплыми.

Выходит, Гейне в конечном счете был прав, когда говорил, что Джеймс «с самого начала высоко ценил политические способности Луи-Филиппа и… всегда оставался на дружеской ноге с этим политическим гроссмейстером». В самом деле, даже Дрюмон, писатель-антисемит более позднего времени, не слишком ошибался, когда ссылался на «близость» Джеймса и Луи-Филиппа, основанную на их общей «любви к деньгам»: известно, что в апреле 1840 г. Джеймс предоставил Луи-Филиппу персональный заем на сумму в два с лишним миллиона франков, и Гейне приписывал «большое внимание, какое [Ротшильду] уделяли при дворе», «тяжелому финансовому положению» короля. Хотя Стендаль вряд ли взял за образец Джеймса для своего остроумного и располагающего большими связями «месье Левена», как иногда утверждают, — так, его персонаж не еврей и выражается по-французски гораздо изящнее Джеймса. Однако его политическое влияние, описанное Стендалем, очень похоже на то, каким располагал Джеймс в то время, когда писался роман (1836). «В газетах столько пишут о министрах, которые спекулируют вместе с нами, — сообщал Лайонел в 1834 г., — что им не нравится принимать нас каждый день». В личной переписке Ротшильды дают оценку подобным статьям в прессе; судя по всему, если их авторы и преувеличивали, то лишь в небольшой степени. Так, по сведениям из одного австрийского источника, «во всех министерствах и во всех департаментах у него [Ротшильда] свои креатуры любых чинов, которые снабжают его всевозможными сведениями». В то же время социальные барьеры, еще существовавшие в эпоху Реставрации, в годы правления «короля-гражданина» почти исчезли: члены королевской семьи, а также министры и послы с радостью принимали приглашения Джеймса на званые ужины, балы и на охоту.

И все же уютные отношения, которые сложились у Джеймса с режимом Луи-Филиппа в 1830-е гг., не должны затмевать для нас то, что, по крайней мере до 1833 г., Ротшильды совсем не были убеждены в долговечности режима. На то у них имелись веские основания. Перед глазами у всех был пример Испании, где много лет тянулась гражданская война между соперничающими претендентами на престол. Что еще важнее, недавняя история Франции не позволяла сторонникам конституционной монархии питать большие надежды. Всякий раз, как толпы высыпали на улицы Парижа — например, в октябре 1830 г., когда раздавались призывы казнить Полиньяка, — многие боялись, что республиканцы свергнут монархию. В декабре появилась необходимость в «мерах предосторожности»: Джеймса предупредили, «что они [республиканцы] намерены сегодня напасть на дом и забрать все». Отношение Лайонела трудно не назвать реалистичным: «Эта партия, хотя и не очень велика, выглядит гораздо внушительнее из-за своего активного поведения. Они пользуются всей пеной первой революции и желают, чтобы новая революция походила на нее во всех отношениях, — это многих пугает».

Очевидцы, настроенные более пессимистично, например прусский посол Вертер, предупреждали Джеймса, что Луи-Филипп «кончит так же, как и Людовик XVI». «Прежняя революция начиналась так же, — уверяли Джеймса гости, пришедшие к нему на ужин, — и теперешнее положение все больше выглядит зловеще похожим. Мы не понимаем, как кто-либо здесь может чувствовать себя в безопасности, и удивлены, что вы, такой богатый человек, собираетесь остаться во Франции, где никто понятия не имеет, что принесет следующий день». Конечно, Джеймсу приходилось опасаться не только новой республики. У него еще свежи были недавние воспоминания об имперской славе, которую хотели возродить не такие многочисленные бонапартисты. Наконец, возникло новое явление: беспорядки среди рабочего класса, которые периодически вспыхивали не только в Париже, но и в Лионе и других промышленных центрах, о чем Ротшильды на том этапе почти ничего не знали.

На современников произвело большое впечатление, насколько быстро Джеймс возобновил пышные приемы, которыми он славился. Так, уже 15 января 1831 г. он устроил «многолюдный и блестящий» бал. Прошел всего день после яростного антиклерикального мятежа, и, по свидетельству австрийского посла, когда гости Ротшильда танцевали, город еще гудел от «Марсельезы». Сын Луи-Филиппа, герцог Орлеанский, передал через адъютанта свои извинения — он не смог прийти, так как должен быть во главе своего полка на улицах, где провозгласили республику.

«Мадам де Ротшильд умирала от страха, представляя разграбление своего дома; несмотря на это, мы продолжали танцевать. Когда я пригласил мадемуазель де Лаборд на галоп, ее мать сказала, что зарево, которое видно из окон, — не что иное, как дом епископа в Конфлане, который подожгли мятежники.

„Ужасно, да, очень страшно, — ответила ее дочь. — Но давайте сегодня танцевать, пока можно. Если правда, что завтра у нас будет республика, значит, конец пирам и балам на целую вечность“… Бал продолжался до четырех часов ночи, и никаких трудностей не возникло. Месье де Ротшильд, несмотря на огромное желание выглядеть веселым, в глубине души печален, так как его деньги тают в хранилищах, как льдинки на жаре».

Сочетание внешней бравады и внутренней настороженности продолжалось до тех пор, пока на улицах Парижа не прекращались стычки. На светских мероприятиях царило напряженное настроение. В январе 1832 г. герцог Орлеанский оскорбился, услышав, как один гость-легитимист на приеме у Джеймса, говоря о нем, называет его прозвище «Цыпленок» — правда, несмотря на это, от визитов на улицу Лаффита герцог не отказался.

Даже в периоды относительного спокойствия французская политика казалась неустойчивой — особенно Ротшильдам, выросшим в Лондоне. Перемены в правительстве во Франции происходили гораздо чаще, чем в Англии, как и трения между королем и парламентом. За всеми замысловатыми сменами политического курса необходимо было пристально следить, ведь, как выразился Джеймс, «многое зависит от того, какого сорта правительство мы получим». Так, в феврале 1831 г. встревоженный Джеймс просил у Луи-Филиппа подтверждения, что вслед за уходящим в отставку правительством Лаффита не придет более либеральный кабинет министров. Их с Лайонелом «утешило» известие о том, что самым вероятным преемником Лаффита станет еще один банкир, Перье, и что Перье намеревается ограничить прямое влияние короля на политику. Как оказалось, та замена стала одним из самых важных политических шагов. Причем Джеймс уверял, что он лично стоит за этой заменой. Правда, влияние Перье на государственную власть оставалось незначительным. В июле 1831 г., когда, к сожалению, выборы совпали с годовщиной революции, вернулась политическая нестабильность. Лаффит, ставший председателем палаты депутатов, выиграл выборы лишь с незначительным перевесом. Когда Перье тем не менее подал в отставку, Джеймс пришел в ужас и испытал огромное облегчение после того, как всего через несколько дней Перье вернулся на свой пост. Весь 1831 г. письма из Парижа посвящены состоянию правительства — особенно переживаемым трудностям в связи с реформой верхней палаты Национального собрания. Тревогу парижских Ротшильдов в тот период можно сравнить лишь с тревогой любящих родственников, которые собрались у постели близкого человека. В июне 1831 г. карикатурист Делапорт живо подметил изменчивость французской политики, изобразив ее в виде парка развлечений. Слева Джеймс и Уврар качаются на качелях; в центре Перье пытается попасть на «динамометр, или испытание силы для применения и в назидание министрам»; справа без сознания развалился Луи-Филипп (см. ил. 8.1).

К сожалению, сравнение правительства с тяжелобольным стало реальностью весной 1832 г., когда Лайонелу уже казалось, что внутри страны все стабилизировалось. Как и опасался Соломон, «неприятно было признавать», что стабильность зависела «исключительно от одной личности». Подобная зависимость внезапно в полной мере прояснилась, когда Париж поразила эпидемия холеры. В 1831–1832 гг. холера распространялась к западу от России и унесла жизни 18 тысяч человек. Эпидемия вызвала не только новые бунты в городе и «полный паралич» на бирже; она, помимо всего прочего, поразила самого Перье. Джеймсу снова пришлось публично демонстрировать свою уверенность в завтрашнем дне: он остался в Париже, хотя тысячи богатых парижан бежали в сельскую местность. Помимо смерти премьер-министра (16 мая), еще один удар по политической стабильности нанесла высадка на юге страны герцогини Беррийской из династии Бурбонов. До ноября над страной нависала угроза «карлистской» гражданской войны, которая была устранена лишь после ареста герцогини. Тем временем в Париже продолжались выступления и мятежи республиканцев, — в том числе мятеж после похорон генерала Ламарка, павшего еще одной жертвой холеры.

8.1. А. Делапорт. Джеймс де Ротшильд и Луи-Филипп. «Карикатюр»,№ 67 (23 июня 1831 г.)

Хотя после 1832 г. Джеймс и Лайонел все больше убеждались в том, что режиму ничто не угрожает, — они тепло приветствовали все юридические ограничения, накладываемые на деятельность республиканцев, — в 1830-е гг. по Франции то и дело прокатывались политические кризисы разной степени интенсивности. Если не считать периодических кризисов кабмина, можно перечислить несколько покушений на жизнь короля, восстание рабочих в Лионе в 1834 г., неудачный республиканский переворот в 1839 г. и такое же неудачное бонапартистское вторжение в 1840 г.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что отношения Ротшильдов и Июльской монархии были близкими лишь на поверхности; как становится ясным из личной переписки Джеймса, он считал и Луи-Филиппа, и большинство его министров некомпетентными. Короля он называл «двуличным»; министра финансов Юманна — «ослом»; Тьера — «маленьким человечком» и т. д. «Итак, мой милый Амшель, — без обиняков писал Джеймс в начале 1839 г., после отставки очередного кабинета, — могу тебя заверить, что через два года прежние министры снова вернутся на свои посты, потому что наши французские министры похожи на салфетки: после некоторого периода времени им требуется стирка, а отдохнув, они опять [как новенькие]…»

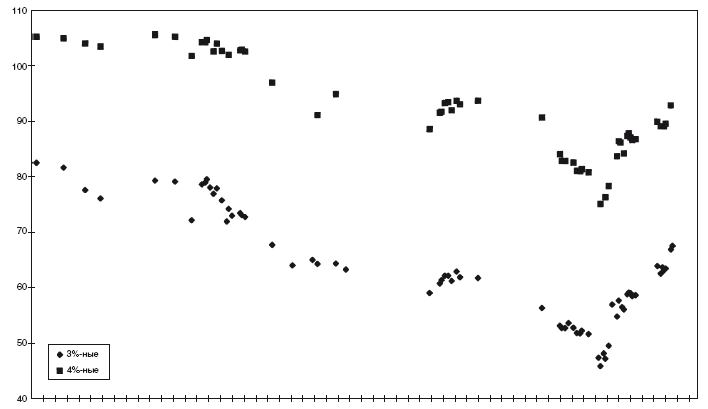

Презрение Джеймса было вызвано собственным неприятным экономическим опытом в годы революции. С мая 1830 по апрель 1831 г. цена трех- и четырехпроцентных рентных бумаг неумолимо ползла вниз и достигла низшей точки в 46 и 75 соответственно, упав на 30–40 % (см. ил. 8.2). И это несмотря на закрытие биржи в дни Июльской революции и вливания 50 млн франков Банком Франции в августе. Только в конце 1831 г. рынки показали первые признаки стабилизации. Учитывая, что накануне кризиса Джеймс и Натан держали в общей сложности на 6 млн франков «номинала» двух видов ценных бумаг, за которые они заплатили 5,36 млн франков, они потеряли на одной только ренте не менее 2,1 млн франков (86 тысяч ф. ст.). Часть своих бумаг Джеймсу удалось продать до того, как цена на них достигла дна, но, как и прежде, он не спешил минимизировать ущерб. «Мы сидим на миске супа, и должны теперь ждать, когда он приготовится, — писал он Натану в конце августа. — Каждый день на продажу предлагают много рентных бумаг, но покупателей на них не найти… Надеюсь, что они пойдут вверх, по милости Божией, и тогда нужно будет от них избавляться. У меня больше нет прежней уверенности, и пройдет еще много времени, прежде чем снова вернется былое чувство доверия».

Джеймс, Лайонел и даже Ханна — она поспешила в Париж, чтобы присутствовать при родах дочери, — как загипнотизированные следили за ежечасными колебаниями рынка, тщетно ожидая, когда кризис «пройдет». Более того, Джеймс снова начал скупать ренту в надежде стабилизировать рынок: к ноябрю 1830 г. он купил их на общую сумму в 30 млн франков (номинал). И все же рента падала. «У нас, — сетовал он, — на шее висит слишком много рентных бумаг; мы не в состоянии конкурировать со спекулянтами на одном уровне». Через пять месяцев Лайонел признался отцу: «Все время нас так вводили в заблуждение обилие денег, дефицит ценных бумаг и миролюбивые заверения короля, что мы никак не могли решиться продавать». Ансельм в письме из Берлина призывал к окончательной ликвидации ренты, прежде чем она еще просядет. После долгих отказов — «я не могу смириться с потерей 40 процентов» — в марте 1831 г. Джеймс в конце концов вынужден был продавать ренту по низшей цене на рынке. «К сожалению, — сообщал он Натану, вторя Аппоньи, — мое состояние растаяло, потому что я реализовал [то есть продавал]. Он уверял, что настолько „истощил“ свой капитал, „что мне не хочется даже смотреть на баланс“».

8.2. Цена трех- и четырехпроцентных рентных бумаг, май 1830 — май 1831 гг.

Более того, крах французской ренты повлиял на другие ценные бумаги. На немецкой карикатуре 1831 г. изображены четверо Ротшильдов («жителей захолустья», названных в честь воображаемого немецкого городка Крэвинкель), которые тщетно пытаются удержать падающие облигации «на лету» с помощью мехов (см. ил. 8.3). Невозможно точно определить размер потерь, понесенный в то время Парижским домом, поскольку отчеты того времени не сохранились; но для Лондонского дома общие убытки в 1830 г. составили более 56 тысяч ф. ст., 5 % всего капитала дома, и можно смело предположить, что на другой стороне Ла-Манша убытки были еще больше. Сравнимые потери обанкротили Лаффита, чей банк рухнул одновременно со взлетом его политической карьеры.

Джеймсу также пришлось пережить немало неприятностей. В ноябре 1830 г. он вынужден был приостановить выплаты по облигациям дореволюционного государственного займа. Он не мог отрицать, что «этот проклятый Уврар» занял на бирже его место главенствующей фигуры: «Последние полгода этого человека преследует удача, и потому весь мир поступает так же, как и он… Какой бы шаг он ни делал, вся фондовая биржа следует его примеру». Когда Джеймс в марте 1831 г. захотел принять участие в новом государственном займе, еще один старый конкурент ответил ему прямо и откровенно: «Уже несколько месяцев, — сообщил ему Оттингер, — ваше учреждение больше не производит то же положительное впечатление [как в прошлом] на общественное мнение». Джеймс счел своим долгом поговорить с другими банкирами «в жестком тоне и „показать клыки“; они должны усвоить, что с нами нельзя обращаться бесцеремонно». Но прошло еще некоторое время, прежде чем ему удалось восстановить доверие к себе во французском финансовом мире. Более того, Лайонел начал замечать в своем дяде признаки растерянности. «Дядю Джеймса настолько потрясла революция, — признавался он в письме отцу, — что, уверяю тебя, он уже не тот, что прежде… если он видит, что все выглядит хорошо, он говорит, что мы должны вернуться к старым ценам, а если все наоборот и р[ентные бумаги] падают, он немедленно пугается и продает их по самой низкой цене».

83. Неизвестный автор. Жители захолустья пытаются удержать бумаги в воздухе (1830–1831)

Сам Джеймс в 1831 г. все больше делался фаталистом. «Теперь можно ожидать долгие годы беспорядков здесь, во Франции, — мрачно предрекал он в июльском письме к Натану, — и, как ни прискорбно, боюсь, здесь мы потеряем свое состояние, и нет надежды предотвратить это, потому что люди никогда не знают, чего они хотят». «Уже некоторое время я очень болен, — писал он через месяц, прося Ансельма, сына Соломона, вернуться в Париж и помочь ему. — Каждый день у нас новая паника, и каждый день по нас бьют новые сюрпризы. За хорошей новостью следует падение, а плохая новость приносит за собой подъем. Ночью ложишься спать, и вдруг просыпаешься от ужасного грохота барабанов на улице. „Пожалуйста, прячьте все ценности без отлагательств“. <…> Уверяю тебя… у меня дрожат руки, ибо происходящее отражается на мне очень плохо. Стоит мне что-то купить, как цены падают. Как только я продаю, цены взлетают вверх. Это совершенно отвратительно».

В октябре он чувствовал себя «полусумасшедшим», «нервным» и одиноким: «Мир спекулирует против меня, а я спекулирую против всего мира». И только к началу 1832 г. к Джеймсу начала возвращаться прежняя уверенность. Любопытно, но он, похоже, радовался тому, что благополучно пережил эпидемию холеры, и был приятно удивлен, когда смерть Перье вызвала лишь небольшое падение на рынке. Только летом, убедившись, что обстановка стабилизировалась, он согласился уехать в свой загородный дом в Булони, где слег в состоянии полного истощения.

Консоли и конституция

Главную роль в том, что Джеймс все же пережил финансовый кризис, сыграли другие дома Ротшильдов, которые выручили его из беды. Здесь, не впервые, многонациональный характер банка оказался бесценным источником силы. Едва услышав о том, что происходит в Париже, Натан поспешил купить и занять большое количество серебра и золота в Английском банке — только золота он купил на 779 тысяч ф. ст. — и немедленно переслать его брату. Вот что имел в виду Джеймс, когда неоднократно восхвалял «порядочность» Натана: благодаря поступку брата он и дальше мог производить выплаты французскому казначейству по условиям договора о займе, заключенного ранее в том же году. Тем самым он демонстрировал свою финансовую мощь. Как с гордостью писала мужу Ханна, «твои усилия по присылке стольких денег доставляют огромную радость… Ты, милый Ротшильд, повел себя просто замечательно, и все тобой очень довольны». Одна из причин, по которой Натан сумел выручить брата, заключалась в том, что, как позже написали в «Таймс», ему удалось продать значительную часть собственных четырехпроцентных рентных бумаг до начала революции. Лондонский дом еще раз поддержал Париж в марте 1831 г., когда Джеймс пытался принять участие в новом французском займе: возможность доступа на лондонский рынок оставалась крупным козырем Джеймса в Париже. Судя по всему, Неаполитанский дом тоже помог ему, прислав серебро; судя по сохранившимся отчетам, революция не повлияла на полугодовую прибыль. Косвенно в его пользу сработало и то обстоятельство, что Франкфуртский и Венский дома сохранили прочные позиции.

Конечно, если бы революционная волна 1830–1832 гг. повлияла на другие дома Ротшильдов так же непосредственно, как на Парижский дом, они не отделались бы так легко. Необходимо заметить, что такое вполне могло произойти. В 1830 г. многие боялись, что Неаполь снова станет жертвой революции, как и Папская область, и эхо ее в Германии, возможно, отзовется даже громче, чем в Вене. Кстати, в ноябре 1830 г. Соломон признавался Генцу, что он «на миллион [гульденов] беднее, чем был полгода назад». И во Франкфурте имелись основания для беспокойства, не в последнюю очередь из-за событий в соседнем Гессен-Касселе. Курфюрст Вильгельм II, в 1821 г. сменивший на престоле своего отца, был одним из тех правителей, которые потерпели крушение в 1830 г., когда гражданские ассамблеи в Касселе, Ганау и Фульде потребовали созыва парламента (ландтага). Первоначально главным яблоком раздора стало открытое сожительство Вильгельма со своей любовницей; но, судя по грабежам таможен на границе княжества, некоторую роль сыграли и экономические трудности. С 1823 г. курфюрст не обращался к Ротшильдам за финансовой помощью. Однако в разгар кризиса 1830 г. его чиновники обратились к Амшелю за небольшой ссудой в размере 150 тысяч гульденов. Как выразился премьер-министр Вильгельма: «Ваши покорные слуги сейчас не в том положении, чтобы предлагать взять ссуду, которая нужна нам срочно, иначе как через Дом Ротшильдов». И они не были единственными: подобные просьбы поступали со стороны Ганновера, Вюртемберга и Ольденбурга, также оказавшихся в трудном положении. Учитывая растущий риск революций в Германии по французскому образцу, Амшель приготовился ссудить курфюрсту всего 100 тысяч гульденов.

Однако, когда в Гессен-Касселе в качестве соправителя утвердили сына курфюрста, Фредерика Вильгельма, и приняли конституцию, самую либеральную в Германии на то время, отношение Амшеля к прежним друзьям изменилось. В 1831 г. он предоставил новому режиму два займа на общую сумму в 1,35 млн гульденов. Во многом его поступок был аналогичен переходу Джеймса от Карла X на сторону Луи-Филиппа в Париже. И, как во Франции, прошло совсем немного времени, прежде чем самые прогрессивные либералы разочаровались в новом правителе. И все-таки Амшель поддерживал нового правителя, хотя его популярность и падала, совсем как Джеймс поддерживал Луи-Филиппа. Он продолжал играть роль банкира для Фредерика Вильгельма и его непопулярной в народе жены даже после того, как правительство Гессена (под руководством решительного противника либерализма Людвига Хассенпфлюга) вернулось к прежнему курсу, который неизбежно вел к запутанному конституционному кризису. Короче говоря, Амшель чувствовал, куда дует ветер. Очевидно, он и его братья не питали особого почтения к различным немецким правителям, которые пытались сохранить традиционную власть. Соломон советовал Амшелю «не обращать внимания на декламации и дискуссии» правителя Вюртемберга, «так как я знаю этого принца лучше, чем ты: взгляды у него всегда неправильные, мнения всегда меняются, и не имеет значения, храбр он или труслив, так как я больше положусь на мнение ребенка, чем на мнение этого принца». Представители Франкфуртского дома не огорчились, когда в Германии проявилось влияние Меттерниха. Это произошло после революционных выступлений 1832 г., получивших название «Хамбахский праздник», когда ведущие представители либералов и граждане всех сословий выступили с требованиями свободы печати, собраний и слова, за укрепление гражданских прав, религиозную терпимость и национальное единство. Даже эта очень скромная немецкая революция стоила Амшелю денег, как выяснил Энтони, посетив Франкфурт. Провал «франкфуртского путча», предпринятого небольшой и некомпетентной группой радикалов в апреле 1833 г., стал явным признаком того, что революционная волна спадает.

И на долю Натана в Лондоне также пришлась политическая нестабильность. Конечно, события в Великобритании невозможно сравнивать с революциями в континентальной Европе. Тем не менее было бы ошибкой не замечать параллелей между британской избирательной реформой с одной стороны и французской революцией — с другой, не в последнюю очередь из-за того, что современники прекрасно видели сходство и никак не были уверены, что первое не станет поводом для второго. Вопросы, стоявшие во главе угла, также не очень различались. Свобода печати; сокращение религиозных ограничений в политической жизни (что уже породило серьезный политический кризис в 1829 г.); расширение числа лиц, имеющих право голоса; конституционное положение королевской семьи, сходное с министрами, и уравнивание верхней и нижней палат парламента. Кроме того, и в Лондоне свирепствовала холера. Что еще важнее, финансовые последствия политического кризиса в Лондоне очень напоминали парижские, пусть и не стали столь разительными. Будь кризис избирательной реформы в Великобритании хотя бы чуть более серьезным, Натан не сумел бы с такой легкостью оказать помощь Джеймсу.

Из Парижа вначале казалось невероятным, что кабинет министров графа Грея удержится. Более того, 5 марта 1831 г., через четыре дня после того, как лорд Джон Рассел представил проект парламентского акта, Джеймс в письме Соломону уверял, что «к власти придут Пиль, Палмерстон и Веллингтон». Но, как оказалось, его друзья-тори принимали желаемое за действительное (источником этой новости был Херрис). Джеймс, со своей стороны, был более склонен полагать, что готовится английская революция, вроде той, какую пережил он сам год назад, «потому что, если закон пройдет, в нем усмотрят роковой удар по Англии. С другой стороны, если закон не пройдет, можно ожидать больших беспорядков». Когда в апреле парламент был распущен, у Джеймса возникло ощущение дежавю. Как он писал Лайонелу: «Если парламентский акт пройдет, он принесет те же результаты, что и здешняя революция: король хотел отобрать у народа все его права, что и вызвало революцию. В Англии король дает народу больше, чем их права, последствия чего будут такими же дурными, как и противоположные действия». То же самое он напрямую писал Натану: «Возможно, я ошибаюсь, но первое впечатление, которое произвел на меня роспуск парламента в Англии, было таким же… как роспуск нашего парламента… вначале никто не считал это поводом для беспокойства, но потом мы упали процентов на 30, и я от всей души надеюсь, что на сей раз то же самое не повторится в Англии. Но я очень тревожусь… Давай приступим к повседневной работе. Я совсем не доволен ситуацией в Англии».

С точки зрения Джеймса, «сильно выросла враждебность по отношению к имущим классам, а Англия до сих пор была сильна лишь потому, что оно [правительство] пользовалось поддержкой имущего класса». Избирательная реформа могла показаться умеренной, но «сторонники… реформы почти наверняка позже начнут выдвигать новые требования». Он страстно желал, чтобы Англия «положила конец развитию бесславного либерального духа». «Плебеи считают, что избирательная реформа даст им [бесплатные] средства к существованию, — предупреждал он Натана, — и совсем как здесь, они в глубине души революционеры. Как только избирательную реформу примут, они выдвинут новые требования». Восстания в Бристоле и других местах в октябре 1831 г. как будто подтверждали его диагноз.

Лайонел признавал, что существует параллель между Францией и Англией: «У нас была революция, а теперь тихо; у вас в Англии революция в разгаре, и вы должны ждать, пока все не закончится». Впрочем, он гораздо меньше беспокоился из-за текущих событий, чем его дядя. Отчасти такое отношение стало отражением его либерального склада ума. «Я очень рад, что… избирательная реформа почти не возымела действия на некоторых представителей аристократии, — делился он в красноречивом письме родителям. — Что и хорошо, некоторые из этих великих людей в самом деле нестерпимы… с огромной разницей, которую они всегда делают между разными классами, скоро будет покончено, и общество в Англии будет больше напоминать такое, как здесь, что гораздо приятнее». Здесь можно видеть явную перекличку с Невшателем, персонажем Дизраэли («Итак; мы, люди Сити, должны понять, что мы можем сделать против герцогов»).

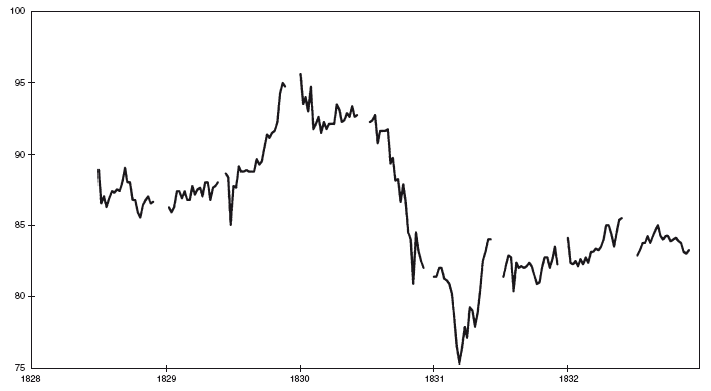

Но Лайонелу также свойственны были прагматические соображения: его взгляды гораздо больше связаны с перспективами избирательной реформы и ее влиянием на курс государственных облигаций. С января 1830 г. (когда они шли по 95,6) до марта 1831 г. (75,4) цена консолей упала на 20 % — не такое резкое падение, как в Париже, и все же существенное. Самое резкое падение наблюдалось с октября 1830 г. по январь следующего года (см. ил. 8.4), но до 1834 г. цены оставались ниже среднего уровня 1829 г. (91).

8.4. Еженедельная цена закрытия на трехпроцентные консоли

Хотя обитатели Сити придавали такое же важное значение международному положению, как и обитатели Парижской биржи, большую роль в кризисе играли и внутренние факторы. Так, печально известная речь герцога Веллингтона, произнесенная 11 ноября и направленная против реформы, спровоцировала падение консолей более чем на шесть пунктов, хотя само падение началось за два месяца до того. В то же время — что представляло в Англии большую проблему, чем во Франции, — в 1830–1831 гг. наблюдалось резкое ужесточение валютно-денежной политики. Резервы Английского банка сократились, что вдохновило радикала Фрэнсиса Плейса на его знаменитый лозунг для следующего года: «Остановите герцога; забирайте золото!» Короче говоря, начало казаться, будто финансовые рынки поддерживают избирательную реформу. В Париже Джеймс усмотрел связь уже в марте 1831 г., сразу после того, как парламентский акт прошел во втором чтении с перевесом в один голос. «То, что реформаторы побеждают, — писал он в начале мая, — в настоящее время может иметь лишь положительное действие и вызвать рост акций». Лайонел согласился, ожидая, что принятие закона возымеет «очень большое действие»; он также высказывался за появление новых пэров, чтобы законопроект скорее прошел палату лордов. Оба были готовы к тому, что палата лордов отклонит законопроект, что породит дальнейшее падение цен.

Зато тот, кто находился на месте событий, был не так склонен усмотреть связь между избирательной реформой и финансовым оздоровлением. Отчасти дело объяснялось тем, что отождествление Натана с Веллингтоном — из-за чего демонстранты били ему окна — инстинктивно делало его противником реформы. Однако другой причиной можно назвать то, что после марта 1831 г. лондонский рынок казался более устойчивым, чем парижский. Более того, даже в октябре 1831 г., когда палата лордов отклонила реформу, цена консолей оставалась относительно стабильной. Это озадачило даже некоторых членов британского правительства. Через месяц, когда вице-президент Торговой палаты Ч. П. Томсон ужинал у Джеймса, он объявил: «Хвала небесам, я вложил часть своих денег в иностранные акции, но считаю, что наша страна очень больна, и меня удивляет, что акции стоят так высоко». Тем не менее, судя по всему, к февралю 1832 г. Натан смирился с тем, что избирательная реформа непременно пройдет. Иначе невозможно истолковать его отношение к последующим событиям, когда Веллингтона призвали сформировать антиреформаторское правительство после отказа Вильгельма IV создать 50 новых пэров. Как говорил герцогу Чарлз Арбетнот, «Ротшильд… сказал, что, если вы, как только выступите в парламенте, предадите огласке… что, каково бы ни было ваше мнение о реформе, вы решили не разочаровать ожиданий, которые на нее возлагают… вы преодолеете все трудности. По его словам, состоятельные люди тревожатся, не вызовет ли беспорядки противодействие реформе… Он заверил меня, что в целом все считают, что вы преодолеете трудности, если все успокоятся… и если, держа бразды правления, вы решите удерживать их и дальше. Он же… решил держать акции до последнего, и он уверен, что его ждет успех».

Или, как по существу подытожил доводы Натана Мозес Монтефиоре, герцог должен «сформировать либеральное правительство и… согласившись на некоторые реформы… он пойдет в ногу со всем миром, ибо весь мир не захочет идти в ногу с ним». Так косвенным путем Веллингтону намекали, что он должен признать себя побежденным, что он и сделал через два дня.

Что заставило Натана передумать? Напрашивается очевидный ответ: он искренне боялся еще одного финансового кризиса того же рода, из-за которого осенью прошлого года Веллингтон лишился своего поста. Цена на консоли тогда уже слегка упала — с 85 9 мая до 83,25 12 мая — и возможно, как подозревали некоторые современники, Натан также предупреждал Веллингтона о возобновлении «набега» на резервы Английского банка. И все же «паника» в Париже оказалась не такой большой, как казалось Лайонелу, а предсказания, что возвращение Грея вызовет рост цен на консоли «до прежнего уровня», не сбылось. Более того, на консоли едва ли повлияли сами по себе отставка герцога или принятие парламентского акта об избирательной реформе; наоборот, на следующий день они немного упали после того, как было получено согласие короля. Еще одно возможное объяснение заключается в том, что британские Ротшильды пережили своего рода политическое обращение. Как мы видели, есть некоторые доказательства того, что уже с 1829 г. Натан, его жена и его дети сменили политические взгляды из-за противодействия тори еврейской эмансипации. Вдобавок казалось, что виги лучше способны справляться с новыми угрозами, которые представляли ирландский католицизм и английский радикализм. Во всяком случае, после победы вигов в 1832 г. Энтони и Лайонел испытывали искреннее воодушевление. И наоборот, нет никаких доказательств, что Ротшильды поддерживали Пиля, который, в основном по требованию короля, попытался сформировать правительство в 1834 г. Немаловажно и то, что Натан хотел получить заем на 15 млн ф. ст., который предназначался для компенсации рабовладельцам после отмены рабства. Часто цитируют воспоминания Бакстона о Натане; но редко принимают во внимание значение их совместных ужинов. Более того, Бакстон возглавлял Общество за отмену рабства, и его встреча с Натаном состоялась сразу после того, как прошел закон об освобождении рабов. Совсем как Джеймс, который быстро стал действовать заодно с либералами-доктрине-рами после революции во Франции, Натан, судя по всему, понял, что в Англии истинными реформаторами являются виги.

Таким образом, Гейне, несомненно, преувеличивал, называя «Ротшильда» революционером. Однако он оказался совершенно прав, подметив полную несклонность братьев к политике реакции. Когда начинались реформы — даже если их принимали в результате насилия, — Ротшильды их принимали.

Назад: Глава 7 Бароны

Дальше: Глава 9 Оковы мира (1830–1833)