2

Слух

Не вызывает сомнения то, что способность слышать у птиц хорошо развита, и это относится не просто к восприятию звука, но и к умению различать или распознавать его высоту, длительность и мелодии, или музыку.Альфред Ньютон. Словарь птиц (Dictionary of Birds)

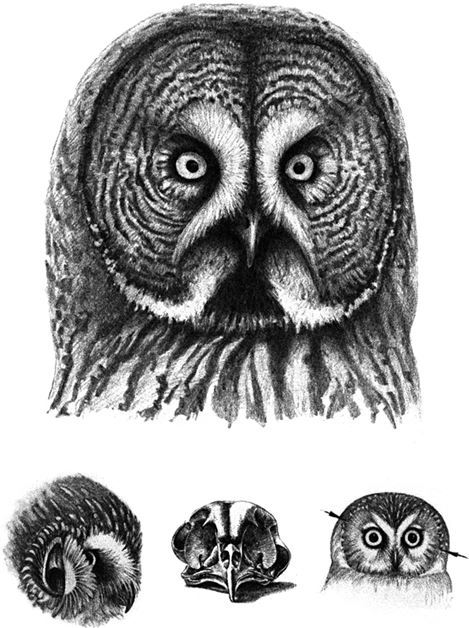

Бородатая неясыть с огромным лицевым диском для улавливания звуков. На миниатюре (в центре) показана выраженная асимметрия черепа североамериканского мохноногого сыча, уши которого, как и уши бородатой неясыти, несимметричны; левое ушное отверстие у сыча (слева), расположение ушей (справа, стрелки)

Это странное место: темное, сырое и по британским меркам на редкость глухое. Ночное небо на горизонте окрашено оранжевым заревом огней Питерборо и Уизбича, на его фоне подсвеченные прожекторами трубы кирпичного завода изрыгают жаркие столбы дыма прямо в облака. На ровном, ничем не примечательном ландшафте я вижу фары случайной машины, движущейся по пустынному загородному шоссе. Но самая диковинная черта этих мест – несмолкающие и монотонные «крекс-крекс» коростелей в черноте лугов. Одна птица довольно близко, другая подальше, но насколько – трудно судить, поскольку ее крики звучат как-то странно, утробно, иногда громче, иногда тише, в зависимости от того, в какую сторону обернулся коростель.

Надеясь механическим скрежещущим криком отпугнуть конкурентов-самцов и в то же время привлечь самку, эта птица размером немногим больше дрозда может на протяжении всего брачного сезона успешно ускользать от взгляда человека. Ее присутствие выдает лишь голос.

Глядя вдаль, на пойму Нин-Уошес, я вижу несколько домов, где в спальнях с открытыми окнами горит свет. Представляю себе, как люди лежат в постелях и слушают коростеля: интересно, понимают ли они, насколько жизнеутверждающий орнитологический ренессанс означают эти крики?

Когда-то коростели во множестве водились здесь – еще до того, как пойму осушили специально приглашенные для этого изобретательные инженеры из Нидерландов. В давние времена эта территория представляла собой одну огромную заболоченную равнину, кишащую насекомыми, птицами, прочей живностью и дикой флорой. Даже теперь, восстановленная и экологически реструктурированная Королевским обществом защиты птиц (RSPB) и другими организациями, пойма Нин-Уошес дает приют некоторым довольно редким видам птиц, в том числе погонышам, журавлям, большим веретенникам, турухтанам и бекасам.

Мы бредем по пояс в траве, сырой после недавно прошедшего ливня, в воздухе распространяется сильный запах водной мяты. Коростель кричит совсем рядом – по крайней мере, так кажется. «Здесь, – говорит Рис. – Вот тут и поставим сеть». Мы раскидываем 18-метровую паутинную сеть, приглушенно переговариваясь и убавив яркость налобных фонарей. Коростель по-прежнему кричит, как странная заводная игрушка, явно не замечая наших стараний. Рис с магнитофоном, кое-как укутанным в полиэтиленовые пакеты, чтобы уберечь его от сырости, устраивается за сетью и на одном уровне с птицей, а я со своим магнитофоном ползком выдвигаюсь на позицию между птицей и сетью – на случай, если она промахнется, пытаясь прогнать непрошеного гостя, и ее придется отзывать обратно.

Рис – куратор по коростелям в Королевском обществе защиты птиц, несколько лет он следит за восстановлением их популяции в этой части Англии. Мы с ним давние друзья, познакомились еще в 1971 году на конференции студентов-орнитологов. Магнитофон Риса разражается резкими, почти оглушительными криками коростеля: их записали где-то в другом месте в дневное время, и между гулкими «крекс-крекс» слышны трели жаворонка.

Запись зациклена, крики повторяются многократно и неустанно, – наверное, так же, как выполняется программа в мозге коростеля. Представить себе не могу, что творится сейчас в голове настоящей птицы, но она вдруг умолкает; над головой негромко трепещут крылья, птица бросается на незваного гостя, то есть в сеть. «Есть!» – кричит Рис, и мы разом приходим в движение, извлекая птицу. Распутав складки сети, я вижу, что этот коростель уже окольцован. Оказывается, он один из нескольких выращенных в неволе коростелей, выпущенных ранее в этом же году: красивая рыжевато-серая птица, уплощенное с боков тело и клинообразная голова которой прекрасно приспособлены, чтобы пробираться в густой траве. Быстро осмотрев, взвесив и отпустив птицу, мы возвращаемся к машине.

После езды по ухабистой дороге и лавирования между огромных луж мы останавливаемся и слышим в открытые окна все те же звуки. «Он там», – говорит Рис, и мы, прихватив сеть, бредем по топкой равнине на звук. План действий тот же самый, я располагаюсь между птицей и сетью. Включенный магнитофон разражается криками, они разносятся над болотистой равниной. Хозяин территории тоже продолжает скрежетать. Звучит запись, кричит птица: тупиковая ситуация, думаю я. Лежать в траве неудобно, кончики травинок щекочут мне нос, шею и лицо, но я не смею даже шевельнуться. Птица умолкает. Неужели сдалась, признала победу более громогласного соперника?

Внезапно я слышу шорох в траве, как будто где-то вдалеке бредет корова. Потом шорох прекращается. Померещилось? Трудно сказать. Но стоит шуршанию повториться, как я понимаю, что в мою сторону движется коростель. Невероятно, находясь всего в нескольких сантиметрах от моей головы, но совершенно невидимый, он возобновляет крики. С близкого расстояния его «крекс-крекс» оказываются более звучными, чем в записи. Птица продолжает путь совсем рядом. На фоне отблеска на ночном небе я вижу, как качаются колоски травы. Неожиданно коростель проходит мимо моего лица: трепещут крылья, он взмывает в воздух и попадает в сеть.

«Есть!» – кричит Рис, выводя меня из оцепенения, и мои мысли рывком перескакивают на процедуру кольцевания. Эта птица не окольцована, значит, совершенно дикая – живое свидетельство тому, что выращенные в неволе коростели справляются со своей задачей и привлекают перелетных. В человеческих руках птица оказывается покладистой и терпеливой. Процедура продолжительностью всего несколько минут, единственный дискомфорт – яркий свет наших налобных фонарей, и коростеля бережно отпускают на свободу точно в том же месте, где мы впервые услышали его. Минуту спустя он находит свою «зацикленную магнитофонную запись» и вновь заводит нескончаемую песню, привлекая самку.

Позднее выясняется, что громкость криков коростеля, измеренная на близком расстоянии, соответствует 100 децибелам (дБ). Для сравнения: уровень громкости обычной разговорной речи на том же расстоянии – около 70 дБ, стереоплеера на максимальной громкости – примерно 105 дБ, сирены «скорой помощи» – примерно 150 дБ. Если бы я пятнадцать минут послушал крики коростеля на таком близком расстоянии, моим ушам был бы нанесен серьезный ущерб.

Но почему же тогда ущерб не наносится ушам самого коростеля? Ведь как-никак к источнику собственных криков коростель находится гораздо ближе, чем когда-либо сможем очутиться мы. Ответ таков: птицы обладают рефлексом, который позволяет приглушить звук их собственного голоса. Этот слуховой рефлекс особенно выражен у глухаря – промысловой птицы размером с индейку, самцы которой исполняют брачный ритуал с особенно громким шумом. В XIX веке орнитолог Альфред Ньютон писал об этом так: «Хорошо известно, что на несколько секунд перед самым завершением экстатического токования самец оказывается совершенно глух к любым внешним звукам». По мнению немецких орнитологов, в 1880-х годах исследовавших механизм, лежащий в основе этого явления, временная глухота самца-глухаря – следствие того, что наружное ухо закрыто кожной складкой во время его криков и в течение нескольких секунд после того, как птица умолкает. Последующее изучение ряда видов птиц дало возможность предположить: когда птица широко открывает клюв, чтобы издать крик, давление на барабанную перепонку меняется и снижается способность слышать.

Несмотря на механическую монотонность, крик коростеля выполняет ту же функцию, как и пение воробьинообразных: это сигнал дальнего оповещения, который говорит другим самцам «не приближайся!», а самкам – «иди сюда». Оповещение и впрямь дальнее, так как скрежет коростеля можно услышать с расстояния более 1,6 км. Примечательный результат, но далеко не самый блестящий. Рекорд звукопередачи принадлежит двум другим птицам, низкие и гулкие голоса которых люди порой слышат с расстояния 3–5 км.

Первая из этих птиц – большая выпь, прекрасно описанная Леонардом Бальднером, рыболовом и натуралистом, который жил на Рейне в середине XVII века. Бальднер отмечал, что выпь издает свой рев, высоко вскинув голову и закрыв клюв, и что у нее «внутренности с длинным желудком в пять локтей длиной» (локоть – старинная мера длины, подробнее в примечаниях), имея в виду увеличенный пищевод, участвующий в звукообразовании.

Вторая птица – какапо, гигантский нелетающий попугай из Новой Зеландии, рокочущие крики которого были хорошо знакомы маори к моменту прибытия первых колонистов из Европы: «По ночам… птицы появляются и собираются на своем… обычном месте для встреч или игрищ… при этом каждая птица… исполняет странный ритуал – бьет крыльями по земле, издает жуткие крики и одновременно долбит ямку в земле клювом». В 1903 году Ричард Генри писал: «Видимо, самцы занимают места на этих «аренах», раздувают свои воздухоносные мешки и заводят чарующие любовные песни, а самки… любительницы музыки, являются послушать этот концерт». Наблюдая за птицами с помощью приборов ночного видения, защитник новозеландских какапо Дон Мертон (1939–2011) подтвердил, что самцы приобретают почти сферическую форму, когда издают крики. В отличие от коростеля, который, подобно большинству других птиц, полагается главным образом на сиринкс (голосовой орган), чтобы возвестить о своем присутствии, и выпь, и, вероятно, какапо используют пищевод, заглатывая воздух, а затем громогласно отрыгивая его.

Преимущественно ночные птицы, коростель, выпь и какапо ведут тайную жизнь среди густой растительности, обозначая свое присутствие громкими криками и полагаясь на слух, чтобы выявить появление сородичей.

Разумеется, на большом расстоянии общаются не только ночные птицы; большинство мелких птиц пением заявляют о себе как потенциальным непрошеным гостям на своей территории, так и потенциальным партнерам, и чем дальше разносится их пение, тем больше от него пользы. Одна из самых громких певчих птиц – соловей, и однажды я провел почти полностью бессонную ночь в маленькой гостинице на лесистом склоне холма в Италии, слушая «серенаду» (точнее было бы сказать – «истошные вопли») самца, расположившегося всего в метре от окна моей спальни. Пение было таким громким, что я чувствовал, как оно отдается у меня в груди! Лабораторные исследования показали, что уровень громкости соловьиной песни равен 90 дБ.

Желая узнать, что слышит человек, мы просто задаем вопрос. Для того чтобы установить, что именно способны услышать птицы, задавать вопрос надо другим способом. Чаще всего это выясняют, наблюдая за поведенческой реакцией птиц на звуки и обычно используя содержащихся в неволе птиц, например зебровую амадину, канарейку и волнистого попугайчика, как «модели» прочих видов. Исследования такого рода подразумевают, что птиц учат выполнять простое действие – например, клевать клавишу, когда слышится определенный звук, чтобы получить пищевое подкрепление. Если птицы систематически справляются с этой задачей, предполагается, что они слышат этот звук или же отличают его (и наоборот).

В таком изложении исследования слуха у птиц кажутся простыми и ясными, но наши представления о том, как слышат птицы, все еще отстают от наших знаний о том, как они видят. Отчасти это объясняется тем, что у птиц нет ушной раковины, а также тем, что, как и у большинства позвоночных, наиболее значимые части уха располагаются глубоко в костях черепа. Но возможно, главная причина заключается в том, что слух просто вызывает гораздо меньше интереса, чем зрение. В 1670-х годах, когда Джон Рей и Фрэнсис Уиллоби писали свою основополагающую «Орнитологию», о строении ушей у птиц не было известно почти ничего. Даже для величайших анатомов XVII, XVIII и XIX веков препарирование внутреннего уха представляло сложную задачу.

Первые серьезные исследования человеческого уха были предприняты итальянскими анатомами XVI и XVII веков. Габриеле Фаллопио (Фаллопий, 1523–1562), по имени которого названы фаллопиевы трубы в репродуктивной системе млекопитающих женского пола, открыл полукружные каналы внутреннего уха в 1561 году. Бартоломео Эустакио (Евстахио, Евстахий, ок. 1510–1574), имя которого носит евстахиева труба, открыл среднее ухо в 1563 году (об улитке внутреннего уха было известно еще древним грекам). Джулио Кассерио (1552?–1616) открыл полукружные каналы внутреннего уха у щуки в 1660 году и обнаружил, что у птиц (например, у гусей) в среднем ухе имеется лишь одна кость, а не три. Французский анатом Клод Перро первым описал внутреннее ухо птиц. Его открытие стало результатом препарирования кракса – похожей на индейку птицы из южноамериканских тропиков, умершей в Зоологическом саду Парижа.

Так проходил этап описательной работы. Выяснение, как действует ухо, продолжалось дольше. Даже в 1940-х годах Джерри Памфри (1906–1967), преподаватель Кембриджского университета, заканчивая свой короткий, но основополагающий обзор о чувствах птиц (1948), подытожил: «Как уже отмечалось, достаточный корпус знаний о глазах птиц позволяет выдвигать разумные предположения относительно их действия и роли, которую зрение играет в поведении птиц. Гораздо в меньшей степени это относится к уху… [а слух птиц представляет собой] самую перспективную и незаслуженно обделенную вниманием сферу для экспериментов и наблюдений».

С 1940-х годов отмечался растущий интерес к тому, что слышат птицы, обусловленный главным образом поразительными успехами в изучении пения птиц, которое послужило общей моделью для исследования и понимания процесса развития речи у человека. Некогда считалось, что дети способны выучить любой язык, влиянию которого они подвергаются, поскольку начинают жизнь с чистого листа. Изучение птичьего пения опровергло эту гипотезу и продемонстрировало, что, хотя молодые птицы способны освоить почти любое пение, которое они слышат, на самом деле генетический шаблон диктует им то, чему они учатся и как поют. Исследование процесса освоения птицами пения стало наиболее убедительным доказательством тому, что в действительности разделения влияния наследственности и среды нет: гены и обучение неразрывно связаны как у птенцов, так и у человеческих младенцев. Именно благодаря изучению нейробиологии птичьего пения мы начали сознавать, насколько велика потенциальная способность человеческого мозга к самореорганизации и образованию новых связей в ответ на конкретную входящую информацию.

И у птиц, и у млекопитающих, к последним из которых относимся мы, ухо состоит из трех отделов: наружного, среднего и внутреннего. Наружное ухо представлено наружным слуховым проходом (и ушной раковиной у большинства млекопитающих). Среднее ухо составляют барабанная перепонка и либо одна, либо три кости среднего уха. Внутреннее ухо – это заполненная жидкостью улитка. Звук (строго говоря, акустическое давление) передается из окружающей среды через наружное ухо по слуховому проходу на барабанную перепонку, а затем через крошечные косточки – к внутреннему уху, вызывая колебания жидкости в нем. Эти колебания побуждают микроскопические волосковые клетки улитки посылать сигнал слуховому нерву, а через него – в головной мозг, который расшифровывает это сообщение и воспринимает его как «звук».

Уши человека и слуховые органы птиц различаются по четырем основным признакам. Первый, и самый очевидный, – отсутствие у птиц ушной раковины, покрытого кожей хряща, который мы и называем ухом. Не всегда видно, где у птицы уши, поскольку у всех видов, кроме нескольких, они покрыты перьями, которые называются «кроющими уха». Ушное отверстие расположено позади глаза и чуть ниже его, примерно там же, где и наше: это видно на примере скудно оперенной головы киви или страуса, или же голой головы грифов Нового Света, например кондора, или головы уместно названного голошейного плодоеда.

У птиц с оперенными головами кроющие уха отличаются от соседних перьев довольно выраженным блеском – особенностью, которая, возможно, способствует беспрепятственному притоку воздуха к ушам летящей птицы или же облегчает слух и служит фильтром для свиста ветра, проносящегося над ушами. У морских птиц перья, прикрывающие слуховой проход, предотвращают попадание воды в ухо, когда птица ныряет, – потенциально серьезную проблему для таких видов, как королевский пингвин, ныряющий на глубину нескольких сотен метров, где давление воды довольно ощутимо. Собственно говоря, уши королевского пингвина – пример ряда анатомических и физиологических адаптаций для защиты от проблем, связанных с глубоководными погружениями. Киви явно не помешала бы дополнительная защита слухового прохода: у нескольких особей, которых мне довелось держать в руках в Новой Зеландии, клещи обнаружились прямо в слуховом отверстии! Позднее я задумался, не являются ли эти клещи неприятным побочным продуктом сравнительно недавнего вторжения в Новую Зеландию одомашненных человеком животных вместе с их паразитами, но, по-видимому, клещи, которых я видел на киви, эндемичны для Новой Зеландии – следовательно, это неудобство киви терпят уже давно.

В 1713 году Уильям Дерем, коллега Джона Рея, отмечал, что «наружная раковина, или pinna, у птиц отсутствует, поскольку она препятствовала бы их продвижению в воздухе». С точки зрения Дерема, полное соответствие строения живого организма (в данном случае – отсутствие ушной раковины) и его образа жизни (полеты) было наглядным свидетельством мудрости Божией. Пользуясь современной терминологией, мы просто сказали бы, что это адаптация для полета. Действительно ли отсутствие ушной раковины является адаптацией для полета, остается неясным, так как у рептилий, предков птиц, не было ушной раковины, так что, возможно, появление в результате эволюции ушной раковины у млекопитающих представляло собой адаптацию с целью улучшения слуха у группы, которая вела преимущественно ночной образ жизни. Очевидно, что наличие ушной раковины не препятствует полетам, ведь у многих видов летучих мышей огромные уши (да, мне известно, что они летают медленнее, чем птицы). Можно рассмотреть тот же вопрос с другой стороны, принимая во внимание, что ни у одного из пятнадцати семейств нелетающих птиц нет ушных раковин, как не было их и у примитивных древних птиц. Значит, можно предположить, что отсутствие ушной раковины – следствие происхождения птиц, а не адаптация к полету.

Ценность нашей ушной раковины более чем очевидна. Приставляя ладонь к уху, мы увеличиваем эффективный размер ушной раковины и добиваемся поразительных результатов. Почти так же при записи птичьего пения (или любых других звуков) параболический звукоотражатель микрофона улавливает больше звуков. Отсутствие ушной раковины потенциально должно заметно отражаться не только на остроте слуха птиц, но и на их способности выявлять источник конкретного звука – впрочем, как мы вскоре убедимся, у птиц развились другие способы добиваться той же цели.

Второе различие между птицами и млекопитающими заключается в том, что у млекопитающих, в том числе и у людей, есть три крошечные косточки в среднем ухе, в то время как у птиц – всего одна, как и у рептилий, и это опять-таки отражение эволюционной истории тех и других.

Третье различие – рабочая часть органа слуха, внутреннее ухо. В целях защиты оно находится внутри кости и состоит из полукружных каналов (имеющих отношение к равновесию, которое здесь мы обсуждать не будем) и улитки. У млекопитающих улитка имеет спиралевидную структуру (по-латыни она тоже называется «улиткой» – cochlea), в то время как у птиц улитка или прямая, или слегка изогнутая, как банан. Внутри заполненной жидкостью улитки находится мембрана, называемая основной или базилярной, а на ней – скопление крошечных волосковых клеток. Чувствительные к любым колебаниям, эти волосковые клетки действуют следующим образом: возникая, звук создает волну давления, попадающую в слуховой проход в наружном ухе и достигающую барабанной перепонки. Эта волна вызывает вибрацию костей (кости) среднего уха, которые, в свою очередь, передают вибрацию к началу внутреннего уха, а затем к улитке. В жидкости внутри улитки возникает волна давления, в результате чего чувствительные волоски сгибаются и волосковые клетки посылают сигнал в головной мозг. Звуки различной частоты (подробно об этом далее) достигают разных частей улитки и стимулируют разные волосковые клетки. Звуки высокой частоты вызывают колебания основания базилярной мембраны, а низкочастотные – колебания дальнего края мембраны.

Витки улитки у млекопитающих позволяют расположить более длинную структуру в сравнительно небольшом пространстве, и действительно, улитка млекопитающих длиннее, чем у большинства птиц: около 7 мм у мышей и всего 2 мм у канареек тех же размеров. Одно из возможных объяснений этой разницы – витая улитка улучшает восприятие низкочастотных звуков, которыми пользуются многие крупные млекопитающие.

Одним из первых исследованиями внутреннего уха птиц занялся на редкость одаренный шведский ученый Густав Ретциус (1842–1919). Женившись на Анне Йерта, дочери шведского газетного магната, Ретциус обрел финансовую независимость и почти полную свободу продолжать исследования, в которых его интересы простирались от строения сперматозоида до поэзии и антропологии. Однако в первую очередь он известен трудами, посвященными нервной системе и строению внутреннего уха. Ретциус стал одним из первых ученых, благодаря которым мы располагаем сравнительными данными и прекрасными изображениями внутреннего уха ряда видов животных, в том числе нескольких птиц. Бедняга Ретциус не менее двенадцати раз был выдвинут на Нобелевскую премию, но приехать за ней в Стокгольм ему так и не довелось. Позднее, когда в 1940-х годах Джерри Памфри занимался обобщением того, что нам известно о чувствах птиц, он нашел подробным описаниям, сделанным Ретциусом, достойное применение, и, делая предположения насчет возможностей слуха птиц, разделил их на имеющих улитку «очевидно длинную» (филин), длинную (дрозды и голуби), среднюю (чибис, вальдшнеп, кедровка), короткую (куры) и очень короткую (гусь, орлан). Памфри писал: «Если исключить сов, можно, пожалуй, проследить связь между длиной улитки и музыкальными способностями». Он был недалек от истины. Сейчас нам известно, что, во-первых, уши и слух сов не такие, как у большинства других птиц, и, во-вторых, если истолковать «музыкальность» как аналог «способности воспринимать и различать звуки», тогда предположение Памфри отличается поразительной точностью.

Благодаря собранным сведениям как о размере улитки, так и о возможностях слуха, в настоящее время ясно, что длина улитки (а точнее – базилярной мембраны в ней) – достаточно надежный показатель восприимчивости птицы к звукам. Наряду с прочими органами (мозгом, сердцем, селезенкой), более крупные птицы обладают улиткой большего размера, но вдобавок эти птицы особенно восприимчивы к низкочастотным звукам, а мелкие птицы лучше улавливают звуки высокой частоты.

Приведем некоторые цифры, чтобы видеть закономерность, и возьмем всего пять видов: у зебровой амадины (с весом около 15 г) длина базилярной мембраны – около 1,6 мм; у волнистого попугайчика (40 г) – 2,1 мм; у голубя (500 г) – 3,1 мм; у олуши (2,5 кг) – 4,4 мм; у эму (60 кг) – 5,5 мм. Наличие такого соотношения означает, что ученые могут предсказать, насколько восприимчива птица к определенным звукам, по длине ее улитки. В сущности, недавно биологи так и сделали: исходя из размеров внутреннего уха вымершего археоптерикса (по данным фМРТ, окаменелости черепа), предположили, что его слух был почти таким же, как у современного эму, то есть довольно слабым.

Совы – исключение. При таких размерах, как у сов, их улитка сравнительно велика и содержит очень много волосковых клеток. К примеру, обыкновенная сипуха, которая весит около 370 г, обладает сравнительно большой базилярной мембраной – 9 мм, содержащей около 16 300 волосковых клеток, то есть более чем в три раза превосходит результаты, которых мы могли ожидать от организма подобных размеров, и эта базилярная мембрана обеспечивает сипухе исключительно хороший слух.

Четвертое различие: волосковые клетки улитки птиц постоянно заменяются, в то время как у млекопитающих этого не происходит. Если бы коростель, кричавший над самым моим ухом, оставался на том же месте и продолжал издавать крики, а мне хватило бы глупости так и лежать рядом, громкие звуки в конце концов могли нанести ущерб моим ушам и навсегда испортить мне слух. Волосковые клетки во внутреннем ухе, отвечающие за улавливание звуков, настолько хрупкие и сложно устроенные, что избыток шума легко повреждает их. Наши уши чрезвычайно чувствительны: по сути дела, обладай мы более острым слухом, чем сейчас, мы улавливали бы шум собственной крови в голове. Рок-музыканты и их фанаты по собственному опыту знают, насколько длительный ущерб наносит ушам излишний шум. Поврежденные волосковые клетки не восстанавливаются. Вот почему с возрастом нам становится все труднее различать высокочастотные звуки. Многие знакомые мне орнитологи-любители старше пятидесяти лет не слышат тонкий и высокий голос желтоголового королька, а в обеих Америках – не улавливают пение таких видов, как зеленый лесной певун или еловый лесной певун. Речь идет не только о стареющих рокерах: Гилберт Уайт, автор «Естественной истории Селборна» (The Natural History of Selborne, 1789), в еще нестаром возрасте 54 лет жаловался, что «частые приступы глухоты прискорбно обременяют меня и наполовину лишают способности быть натуралистом».

Птицы отличаются тем, что у них волосковые клетки восстанавливаются. Кроме того, птицы, по-видимому, более устойчивы к повреждающему действию громких звуков, нежели мы. В настоящее время в этой сфере ведутся интенсивные исследования, так как, если мы сумеем выяснить механизмы восстановления волосковых клеток у птиц, средство от глухоты у человека может быть найдено. До сих пор вожделенная цель ускользала, но в процессе исследований ученые очень много узнали о природе слуха, в том числе о его генетической основе.

Пятое различие: представьте себе, каково было бы, если бы наша способность распознавать голоса по телефону каждую зиму исчезала. Неудобно? Да, с учетом нашего образа жизни, а слуховое восприятие у птиц действительно меняется в течение года.

Одним из самых примечательных в орнитологии стало понимание, что птицы в умеренных климатических условиях претерпевают колоссальные сезонные изменения внутренних органов. Наиболее очевидные затрагивают гонады. К примеру, у самца домового воробья зимой семенники крошечные, не больше булавочной головки, но во время репродуктивного сезона они набухают и достигают размеров фасолины. Это равносильно тому, как если бы у человека яички приобретали размер яблочных семечек после окончания сезона размножения. Аналогичные сезонные изменения наблюдаются и у самок: яйцевод, зимой тонкий как нитка, становится массивной и мускулистой яйцепроводной трубкой в период размножения.

Эти грандиозные эффекты связаны с изменением продолжительности светового дня, в результате которого стимулируется выработка гормонов в мозге, а в дальнейшем – и в самих гонадах. В свою очередь, гормоны побуждают самцов к пению. Вероятно, наиболее перспективное открытие, связанное с этими изменениями, было сделано в 1970-х годах: размеры отделов мозга также варьируются на протяжении года. Это открытие оказалось полной неожиданностью, так как укоренившееся мнение гласило, что ткани головного мозга и нейроны «неизменны» – то есть с чем родился, тем и должен довольствоваться до самой смерти. То же самое считалось справедливым и для птиц. Известие о том, что в случае с птицами дело обстоит иначе, кардинально изменило и активизировало исследования в области нейробиологии и усвоения птицами пения, поскольку, помимо всего прочего это могло помочь найти лечение для таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Центры головного мозга птицы, управляющие приобретением навыков пения и его процессом у самцов, уменьшаются в конце брачного сезона и снова увеличиваются следующей весной. Работа головного мозга энергозатратна – у человека он потребляет примерно в десять раз больше энергии, чем любой другой орган, следовательно, для птиц отключение центров, в которых нет необходимости в определенное время года, – разумная тактика энергосбережения.

В районах умеренного климата птицы поют главным образом весной; именно в это время самцы определяют границы своей территории, которую защищают с помощью пения, и находят самку, привлекая ее опять-таки пением. Однако некоторые виды птиц умеренного климата, например оляпки и поползни, определяются с границами своих территорий в конце зимы и начинают петь раньше, чем большинство других птиц. Слух певчих птиц становится особенно чутким в то время года, когда пение имеет наибольшее значение.

И это логично. Если пение – преимущественно весенний процесс, птицам идет на пользу улучшение слуха именно в этот период. Например, самцам требуется отличать соседей по территории от тех, кто соседями не является, но представляет более серьезную угрозу, а самкам – различать потенциальных партнеров. Изучение трех североамериканских певчих птиц – каролинской гаички, острохохлой синицы и каролинского поползня – показало, что сезонные изменения затрагивают и чувствительность (способность улавливать звуки), и обработку (способность мозга интерпретировать эти звуки). Джефф Лукас, проводивший эти исследования, предлагал расценивать полученные данные так, словно представители трех видов птиц слушали оркестр:

Гаички демонстрируют увеличение обработки звуков в широком диапазоне частот в репродуктивный сезон, так что в это время оркестр для них действительно звучит лучше. У острохохлых синиц изменений в обработке не наблюдается – в отличие от изменений чувствительности, поэтому оркестр звучит для них не лучше, а громче. У поползней усиливается обработка в узком диапазоне частот – звуков с частотой 2 кГц. Так что для них оркестр звучит лучше, когда играет до четвертой октавы или си третьей октавы, но тембр инструментов не кажется более приятным.

Вы наверняка удивитесь, узнав, что и люди испытывают предсказуемые и регулярные изменения слуха – по крайней мере, женщины. Все дело в эстрогене: при повышении уровня эстрогена звучание мужского голоса становится более глубоким. Эффект настолько неявный, что большинство женщин не подозревают о нем, но тем не менее он может сыграть ключевую роль в выборе партнера.

Звуки, которые издают птицы, варьируются от низкого рева выпи до пронзительного щебета корольков. Частота (или высота) звука измеряется в герцах (Гц) – это количество звуковых колебаний в секунду, обычно оно выражается в тысячах герц, или килогерцах (кГц). Рев выпи соответствует примерно 200 циклам колебаний в секунду, или 200 герц (Гц), или 0,2 кГц. В отличие от нее королек поет с частотой около 9 кГц. Пение этих двух птиц охватывает почти весь частотный диапазон звуков, издаваемых птицами. У канарейки, типичной певчей птицы, частота звуков – около 2–3 кГц. Как и следовало ожидать, частота звуков, которые издают птицы, практически совпадает с той, которую они слышат, или, точнее, с частотами, к которым они наиболее восприимчивы. Люди лучше всего слышат звуки частотой около 4 кГц, но в молодости наш частотный диапазон – от низких частот, 2 кГц, до высоких, 20 кГц. Птицы особенно восприимчивы к звукам в частотном диапазоне 2–3 кГц, большинство способны различать звуки частотой 0,5–6 кГц.

То, что могут слышать люди и птицы, обычно иллюстрируется посредством аудиограммы, или кривой порогов слышимости. Это визуальное отображение самых тихих звуков разных частот, которые только может расслышать животное в пределах его слуховых способностей. На этом графике частота (в кГц) откладывается по горизонтальной оси, а громкость – по вертикальной. U-образная линия графика свидетельствует о том, что и птицы, и люди лучше всего слышат самые тихие звуки в среднем частотном диапазоне; для того же, чтобы мы уловили звуки более низкой или более высокой частоты, они должны звучать громче. Аудиограммы человека и большинства птиц похожи, но люди лучше слышат в диапазоне от средних до низких частот. Совы слышат лучше большинства других птиц (и людей), поскольку способны улавливать гораздо более тихие звуки, а певчие птицы слышат звуки высоких частот лучше, чем другие птицы. Хотя исследования проведены лишь для нескольких видов, кажется вполне вероятным то, что выпи наиболее восприимчивы к низкочастотным звукам, а корольки – к высокочастотным.

С помощью слуха птицы обнаруживают потенциальных хищников, находят пищу и распознают представителей собственного и других видов. Для всех этих целей они должны уметь определять, откуда исходит конкретный звук, отличать значимые звуки от фонового шума, созданного другими птицами и окружением, а также различать схожие звуки так же, как мы отличаем голос одного человека от голоса другого.

Представьте себе, что вы одни в темноте, в незнакомом месте, и что вы не уверены в том, что здесь безопасно. Внезапно слышится странный звук, возможно шум шагов по гальке… но вы не в состоянии определить, откуда он донесся – сзади, спереди, сбоку? Точно знать, откуда исходит потенциально опасный звук, очень важно, чтобы приготовиться быстро ускользнуть. Неспособность локализовать источник звука, особенно в опасной ситуации, – ощущение, вызывающее острую тревогу. Обычно нам удается неплохо локализовать звуки, и, конечно, когда светло, мы можем с помощью зрения проверить и убедиться, что правильно нашли их источник.

Мы отслеживаем звуки, подсознательно сравнивая время, когда они достигают каждого из наших ушей. У нас довольно крупная голова, расстояние от одного уха до другого достаточно большое, так что звуки достигают наших ушей в разное время. В прохладном сухом воздухе на уровне моря звук распространяется со скоростью 340 м/с, и это означает, что максимальная разница во времени, за которое звук достигает левого и правого уха, составляет 0,5 миллисекунды (одна миллисекунда, мс, – это одна тысячная доля секунды). Если мы не замечаем этой разницы во времени, то полагаем, что источник звука находится прямо перед нами или прямо позади нас. У птиц голова меньше нашей, а у некоторых видов, таких как колибри и корольки, головки совсем крошечные, значит, при прочих равных условиях у них возникают трудности с локализацией звука. И действительно, если расстояние между ушами не превышает сантиметра, звук долетает до одного и второго с разницей по времени менее 35 микросекунд (одна микросекунда, мкс, – это одна миллионная доля секунды). Мелкие птицы обходят это затруднение двумя способами: во-первых, поворачивая голову чаще, чем обычно делаем мы, успешно «увеличивают» ее размеры и выявляют разницу во времени; во-вторых, сравнивают трудноуловимые нюансы громкости звука, достигающего каждого уха.

От типа звука также зависит, насколько легко выявить его источник, и птицы пользуются этой зависимостью в ходе коммуникации. Давно известно, что такие птицы, как дрозды или гаички, заметив хищника – например, парящего высоко в небе ястреба, – подают пронзительный высокий сигнал тревоги. Из-за высокой частоты (8 кГц) такие крики неразличимы для хищника (учитывая, что большинство хищников крупнее, чем их добыча, а крупные птицы хуже слышат высокочастотные звуки). Эти предупреждающие крики, которые начинаются и заканчиваются незаметно, потому и локализуются с особенным трудом, устроены именно так, как и следовало ожидать от сигнала, который не должен привлекать внимание к самому сигнальщику. Для сравнения: когда птицы тех же видов замечают сову, устроившуюся для отдыха, они издают крики совершенно другого типа, которые можно охарактеризовать как резкий и внезапный стрекот, то есть звук, гораздо легче поддающийся локализации. В этом и смысл. Когда певчие птицы обнаруживают хищника, не занятого охотой, они стремятся привлечь внимание к нему, созывают других певчих птиц, чтобы получить численный перевес и благодаря ему прогнать хищника прочь. Любопытная особенность этих двух типов крика заключается в том, что у целого ряда видов они звучат очень похоже.

Великий французский натуралист Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон, в середине XVIII века так писал о совах в своей «Естественной истории»: «[Их] слух… по-видимому, превосходит слух других птиц и, возможно, всех прочих животных, ибо барабанная перепонка уха у них имеет пропорционально бо́льшие размеры, чем у четвероногих, к тому же они могут по своей воле открывать и закрывать этот орган – способность, которой другие животные не обладают». Здесь Бюффон имеет в виду огромные ушные отверстия некоторых сов, занимающие у отдельных видов почти всю высоту черепа, как я убедился на собственном опыте наблюдения за бородатой неясытью.

Огромные размеры бородатой неясыти – отчасти иллюзия, созданная ее потрясающе пышным оперением. В действительности же неясыть – небольшая птица в огромной пушистой шубе. Содержащаяся в неволе бородатая неясыть, уши которой я исследовал, лежала на руках у своего хозяина и смотрела на меня, как младенец с огромными глазами. Осторожно ощупывая ее череп, я не переставал удивляться его небольшим размерам и поразительной толщине перьевого покрова. Целых десять сантиметров перьев образуют гигантскую голову неясыти. Лицевой диск вокруг каждого глаза ограничен рядом рыжевато-коричневых перьев, удобно отмечающих дальний край бороздки, в которой расположены ушные отверстия. Осторожно приподнимая перья с одной стороны и отводя их вперед, ушное отверстие удалось открыть. Оно было огромным, около 4 см по вертикали, и невероятно сложно устроенным: само отверстие прикрывал подвижный кожный лоскут, его ограничивали необычные перья. У переднего края сверху вниз располагался частокол жестких перьев с широким стержнем, в то время как задний край лоскута был окаймлен нежными нитевидными перьями, плотное оперение за которыми напомнило мне ощетинившуюся копьями римскую фалангу. Само отверстие – громадное, с многочисленными участками отвислой кожи, немного походило на неопрятное человеческое ухо. Затем я перешел ко второму уху, и, хотя знал, что у этого вида уши асимметричны, степень асимметрии изумила меня. Если смотреть птице прямо в лицо, правое ухо находится ниже уровня глаза, на семь часов, а левое ухо – на два часа. Огромные перья на голове птицы служат просто для поддержания лицевого диска – гигантского рефлектора, задача которого – направлять звуки к ушным отверстиям.

Однажды днем в 1940-х годах Кларенс Трайон увидел, как охотится в лесах Монтаны бородатая неясыть. Птица сидела на конце ветки метрах в четырех над землей.

За несколько минут неясыть трижды спикировала со своего насеста, но, видимо, ничего не поймала. В четвертый раз она с силой ударилась об землю и… взлетела с мертвым гофером в когтях. Вероятно, неясыть услышала, как он роет землю, потому что явно прислушивалась к каким-то звукам, прежде чем слететь с ветки. Осмотр этого места… показал, что неясыть, видимо, пробила тонкую крышу одной из кормовых галерей норы гофера.

Последующие наблюдения других исследователей показали, что бородатые неясыти пользуются тем же приемом, чтобы ловить грызунов под снегом, то есть выслеживая их исключительно по звуку:

Наблюдая и прислушиваясь, неясыть поворачивает голову из стороны в сторону, иногда пристально всматриваясь в снег под собой. Едва обнаружив добычу, неясыть ныряет вниз, словно пытаясь пробить снег головой, но на самом деле в последний момент выставляет лапы вперед под подбородком и хватает добычу.

Для того чтобы охотиться только по звуку, бородатые неясыти должны обладать исключительно острым слухом, но вместе с тем им необходимо иметь возможность определять место, откуда исходит звук, с большой точностью, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Они делают это благодаря поразительному комплексу слуховых адаптаций, к которым относятся лицевые диски: каждый из них действует как большая ушная раковина или воронка, собирающая и направляющая звук к неприметным ушным отверстиям. Натуралисты давних времен, в том числе Джон Рей и Фрэнсис Уиллоби, в 1670-х годах отмечали тот факт, что у обыкновенной сипухи глаза «глубоко посажены посреди [лицевых перьев], как на дне ямы или впадины». Чего не поняли Рей и Уиллоби, так это что «впадины» с обеих сторон лица, образованные лицевым диском, повышают эффективность, с которой «собирается» звук, а также способность птицы локализовать его источник. По прошествии трех столетий, руководствуясь гораздо большим объемом накопленных знаний, Масакадзу Кониси, изучавший слух сов, писал: «При виде устройства лицевого диска в целом невольно думаешь о нем как о приспособлении для сбора звуков».

Вторая адаптация, известная со времен Средневековья, – это сравнительно огромное ушное отверстие таких видов, как бородатая неясыть. Термин «ухо» потенциально способен ввести в заблуждение, так как среди сов есть и «ушастые»: у виргинского филина, ушастой совы и болотной совы перья на голове на первый взгляд выглядят как уши, но не имеют никакого отношения к слуху. Я же имею в виду собственно ушные отверстия, которые, как у бородатой неясыти, также асимметричны, одно расположено выше другого. У многих совиных асимметричные ушные отверстия, и в большинстве случаев это относится только к мягким тканям наружного уха, однако у мохноногого сыча, североамериканского мохноногого сыча, длиннохвостой и бородатой неясытей сам череп также асимметричен, хотя внутреннее строение ушей одинаково.

Значение этой адаптации выяснилось в 1940-х годах, когда Джерри Памфри указал, что асимметричные уши облегчают совам локализацию источника звука. В 1960-х Роджер Пейн из Нью-Йоркского зоологического общества (позднее прославившийся своими исследованиями пения китов) доказал это, для чего провел оригинальный эксперимент, поместив содержащуюся в неволе сипуху в совершенно темную комнату. Освещение в комнате снижали на протяжении нескольких дней подряд, но сове, за которой наблюдали в инфракрасном свете (невидимом для сов), удавалось ловить мышей в полной темноте, находя их по шороху листьев, которыми был усыпан пол комнаты. Для того чтобы проверить, куда именно целится сипуха, Пейн провел эксперимент в помещении с полом, покрытым пенополиуретаном, и привязал к хвосту мыши сухой шуршащий лист. Сипуха бросалась на лист (источник звука), а не на саму мышь, опровергая выдвинутое ранее предположение, что у сов есть инфракрасное зрение или некое другое чувство, и подтверждая, что ориентируется исключительно по звуку.

Любопытно, что сове удавалось ловить добычу в полной темноте лишь в том случае, если она была хорошо знакома с конфигурацией помещения; птица в новой комнате демонстрировала нежелание охотиться в полной темноте. И это логично: резкие броски в условиях отсутствия света потенциально очень опасны – если, конечно, речь идет не о птицах, имеющих дополнительные сенсорные механизмы, как у гуахаро, о котором мы вскоре поговорим. Интересно и то, что при охоте в кромешной темноте сова немедленно поворачивалась, чтобы вернуться прямиком на свой насест, тем самым избегая любых излишних полетов в отсутствие света. Потребностью в ознакомлении с топографией перед тем, как охотиться в полной темноте, объясняется, почему некоторые ночные совы проводят почти всю свою жизнь на одной и той же территории. Совершенно темные ночи редко, но случаются (к примеру, с плотным облачным покровом и без луны), и тогда от детального знания местности зависит, добудет ли сова пищу, оставшись невредимой.

Одна из самых загадочных особенностей совиных – удивительно тихий полет: почти невозможно услышать, как они машут крыльями. Проанализировав шум крыльев одной из своих сипух, Масакадзу Кониси поразился низкой частоте этого звука – около 1 кГц. Она хороша тем, что, даже когда сова летит, шум крыльев не мешает ей искать добычу по слуху. Шуршание мышей в подлеске имеет гораздо более высокую частоту – около 6–9 кГц. Мало того, поскольку мыши сравнительно невосприимчивы к звукам ниже примерно трех килогерц, они не могут услышать приближение совы.

Каждое лето я приезжаю на остров Скомер, чтобы продолжить изучение кайр, начатое еще в 1970-х годах. Кульминация сезона – восхождение к скальным карнизам, служащим кайрам местом размножения, чтобы поймать несколько сотен птенцов, окольцевать их, а потом следить, в каком возрасте они начнут размножаться и как долго проживут. Для кольцевания требуется не только добраться до карниза с гнездами, но и ловить птенцов удочкой из углеволокна, снабженной крюком, как пастушеский посох. Это групповое мероприятие – с участием одного ловца, одного приемщика (который вынимает птенцов из крюка и сажает их в сетчатый мешок до кольцевания), одного кольцевателя и «писца» (того, кто делает записи – фиксирует, какое кольцо было надето на какую птицу). Вместе с тем это чрезвычайно шумное событие, ибо родители-кайры, временно лишающиеся птенцов, поднимают оглушительный крик, а птенец, разлученный с родителями, голосит еще пронзительнее. Галдеж стоит такой, что нам приходится сообщать номера колец «писцу», вопя во весь голос. К концу дня кольцевания у всех звенит в ушах.

Птенцы прекрасно узнают своих родителей, и наоборот. Голоса друг друга они заучивают еще до того, как вылупится птенец: едва в скорлупе появляется первое отверстие, птенец и его родители уже начинают перекликаться. Обычно в колонии кайр довольно шумно, но птенец держится возле родителей, поэтому в продолжительном голосовом контакте обычно нет особой необходимости. Однако, если чайка или другой хищник вынуждает родителей-кайр временно покинуть птенца, родителям и птенцам жизненно важно уметь отыскивать друг друга по возвращении. Это умение приобретает особое значение, когда молодым кайрам приходит время покинуть колонию, что они делают массово примерно трех недель от роду, в сумерки. Птенец, еще не умеющий летать, обычно спрыгивает с карниза в море – либо для того, чтобы присоединиться к отцу, ждущему на воде, либо для того, чтобы отец быстро последовал за ним. Держаться вместе попросту необходимо. Очень крупные колонии, такие как на острове Фанк рядом с островом Ньюфаундленд, за один вечер могут покинуть десятки тысяч молодых птиц, поэтому отцам и детям немудрено потеряться. Чтобы этого не случилось, они пользуются характерными криками. Вылет птенцов кайры сопровождается какофонией: пронзительными «уило-уило-уило» птенца и хриплым, раскатистым криком взрослой птицы. Поразительно, но подавляющее большинство родителей и птенцов находят друг друга на воде и вместе уплывают в море, где проводят несколько последующих недель.

Слух кайр настолько хорош, что способен различить отдельный крик, несмотря на сплошной гул, и это умение много значит. Речь идет в буквальном смысле слова о жизни и смерти, так как птенцы без сопровождения погибают. Естественный отбор создал слуховую систему, позволяющую и взрослой, и молодой кайре не только слышать крики друг друга, но и отличать их от всех прочих. Птицы делают это, отфильтровывая и игнорируя посторонние шумы и сосредоточиваясь только на тех звуках, которые имеют значение для опознавания птиц своего вида, а также для узнавания конкретных особей.

Способность сосредоточиться на отдельно взятом голосе или песне, несмотря на сильный фоновый шум, известна как «эффект вечеринки». Общая для птиц проблема – жизнь в шумном мире. Вспомните утренний птичий хор: в уголках нетронутой природы в нем одновременно могут участвовать до тридцати разных видов певчих птиц, по нескольку особей каждого, и в целом хор звучит оглушительно. Каждая птица должна не только отличать представителей своего вида, но и различать особей. Почти то же самое происходит, когда скворцы, прилетающие на ночлег в крупные города, садятся на колокольни или другие высокие строения и начинают петь в сотни голосов. Неужели они действительно слышат друг друга в таком гаме? Скорее всего, да. В ходе некоторых экспериментов (с относительно скромным количеством участников – по сравнению с гигантскими скоплениями птиц, которые можно нередко увидеть) скворцы в неволе оказались способны различать особей по пению даже в том случае, когда песни нескольких других скворцов воспроизводились одновременно.

Огромное влияние на то, что слышат птицы, оказывает не только необходимость слушать других птиц, но и звуки окружающей среды. Для морских птиц это шум моря, бьющегося о скалы, где разместилась колония; для птиц, гнездящихся в прибрежных зарослях, – шорох зарослей тростника; для обитателей тропических лесов – стук капель дождя по миллионам листьев.

Очевидно и давным-давно известно, что на расстоянии звук слабеет. Это ухудшение слышимости называется термином «затухание», и хорошо известно также, что затухание может быть различным в зависимости от среды обитания. На открытых равнинах звуки разносятся дальше, чем в лесах или зарослях тростника. Первые исследования эффекта затухания птичьих песен в разных местах обитания были проведены в 1970-х. Их результаты предвосхитили, хотя и неосознанно, создатели фильмов о Тарзане в 1940-х годах, озвучившие их чрезвычайно характерными криками птиц – криками, которые по-прежнему ассоциируются у нас с тропическими лесами: низкочастотным, протяжным свистом, напоминающим флейту. Джин Мортон, работая на биологической станции Смитсоновского института тропических исследований в Панаме, обратил внимание на эту особенность и задумался, были ли подобные крики сформированы естественным отбором для наилучшей передачи в условиях густого леса. Для того чтобы выяснить, как качество звука влияет на его слышимость на расстоянии, прежде всего потребовалось измерить затухание звуков разного качества в разных условиях обитания. Мортон сделал это, воспроизводя звуки с помощью магнитофона и измеряя их качество на различном расстоянии и в разных условиях. Подтвердив таким образом, что низкочастотные чистые звуки разносятся в тропическом лесу дальше, чем прочие виды криков, Мортон записал пение птиц в лесу и на соседней открытой местности, а затем сравнил их. Как он и предсказывал, у обитающих в лесу птиц крики оказались более низкой частоты. В целом низкие крики разносятся дальше, чем высокие, вот почему туманные горны звучат так басовито и почему выпи и какапо входят в число рекордсменов по дальности передачи звука.

В основу исследований Мортона легло сравнение различных видов птиц, а другие орнитологи задумались о том, справедливо ли его предположение для одного и того же вида птиц, живущего в разных условиях. Первое исследование одиночного вида было предпринято Фернандо Ноттебомом, который избрал для этой цели самую обычную, широко распространенную в Центральной и Южной Америке птицу – рыжеошейниковую овсянку, которую местные жители также называют «чинголо». Как и предсказывали межвидовые сравнения Мортона, в пении рыжеошейниковой овсянки обнаружилось больше длинного протяжного свиста, если она жила в лесу, и больше трелей, если она обитала на открытой местности. Схожие результаты были позднее получены для большой синицы, гнездящейся в густых лесах, в сравнении с обитающей на открытой лесистой местности.

Впечатляющим свидетельством тому, что птицы реагируют соответствующим образом на фоновый шум, стало недавнее исследование птиц в городской среде. Соловьи в Берлине поют громче (на целых 14 дБ), чем их деревенские сородичи, вдобавок поют громче по утрам в будние дни, в час пик, когда шум транспорта достигает максимума. С другой стороны, большие синицы меняют не громкость пения, а частоту, или высоту, звука, чтобы подстроиться к шуму большого города. Птицы обоих видов регулируют свое поведение, связанное с пением, чтобы их по-прежнему было слышно, несмотря на фоновый шум.

Усиление громкости произносимых в шумном окружении звуков в действительности является рефлексом, известным как «эффект Ломбарда» и названным в честь Этьена Ломбарда, французского отоларинголога, открывшего его в начале ХХ века. Эффект Ломбарда наиболее очевиден, когда с вами заговаривают в тот момент, когда у вас в ушах наушники от айпода. Вы невольно отвечаете громче обычного, и слышите от собеседника: «Незачем так кричать!»

Во время работы над этой книгой я побывал в Новой Зеландии, и в перерыве между погонями за киви и какапо решил отдохнуть несколько дней и побывать в Национальном парке Фьордленд на Южном острове. Погода выдалась идеальная, от пейзажей захватывало дух, но самая поразительная особенность этих мест – их аудиальное запустение. Мне редко доводилось бывать в такой же тишине. Да, это безмолвие умиротворяет, но в нем ощущается уныние. Птицы, некогда населявшие леса на крутых склонах долин, все были истреблены хищными горностаями и ласками, бездумно привезенными первыми колонистами. Не услышав пения местных певчих птиц нигде на основной территории Новой Зеландии, я задумался, неужели завезенные завирушки и дрозды в Новой Зеландии поют тише, чем в родной Европе, из-за отсутствия конкуренции.

Исследования, о которых я только что рассказал, наглядно свидетельствуют, что среда обитания влияет на особенности пения певчих птиц в соответствии с тем, что нам известно о затухании звука. Однако эти же исследования стали лишь косвенным свидетельством тому, что в различных условиях обитания сами птицы воспринимают звуки по-разному. Весомые подтверждения этому были получены в ходе наблюдений за каролинским крапивником из Северной Америки, который защищает свою территорию с помощью пения почти круглый год. Наличие или отсутствие листьев на растительности (летом и зимой соответственно) оказывает огромное влияние на звучание его песни. Пение крапивника затихает на расстоянии быстрее летом, когда на растительности есть листья, чем зимой, когда листьев нет. Когда Марк Нагиб воспроизводил искаженное и неискаженное пение одинаковой громкости и в одном и том же месте, крапивники обычно реагировали на неискаженное пение, устремляясь прямо к динамику. Когда же он включал пение с искажением, птицы пролетали над динамиком, как будто считали, что незваный гость находится дальше. Другими словами, крапивники слышали разницу между пением с искажением и без него, и реагировали соответственно.

Аудиоаналог микроскопа или высокоскоростной камеры – сонограф, аппарат, дающий изображение звука. Изобретенный в 1940-х годах компанией Bell Telephone Laboratories в США сонограф впервые был применен У. Х. Торпом в Кембридже с целью изучения птичьего пения. Возможность «увидеть» звук на сонограмме изменила представления о пении птиц. Разумеется, магнитофоны существовали и до того, но слушать, как поет птица, даже на сниженной скорости, – не значит прийти к тем же выводам или ощущению понимания, которое дает зрительный образ. Только после преобразования слухового сигнала в визуальный мы смогли оценить всю замысловатость птичьего пения, выдвинуть предположения о том, как и что именно слышат в песне сами птицы. Будучи студентом, я посвятил три месяца проекту по контактным крикам золотистогрудых астрильдов, и до сих пор помню характерный резкий запах аппарата для сонографии, когда он выжигал изображение звука (сонограмму) на термочувствительной бумаге.

Если прислушаться к пению козодоя жалобного, одного из североамериканских козодоевых, оно звучит, как и подразумевает название, словно состоит из трех нот, переданных в «Справочнике по птицам» (Guide to Birds) Дэвида Сибли как «УИП-пууиу-УИУ» (отсюда whippoorwill – английское название жалобного козодоя). Если сделать сонограмму этих криков, становится ясно (благодаря визуализации в «замедленном движении»), что они состоят из пяти отдельных звуков, а не из трех. Для человеческого уха они звучат настолько быстро, что выделить в этом крике отдельные ноты затруднительно. Когда в 1950-х годах это обстоятельство было замечено орнитологом Хадсоном Энсли, оставалось неясным, сколько звуков слышит сам козодой, три или пять, поскольку в то время о слухе птиц было мало что известно. Однако, как указал Энсли, если обратиться к сонограмме пересмешника, подражающего жалобному козодою, в ней присутствуют пять звуков, а не три, свидетельствуя о том, что пересмешники по меньшей мере различают нюансы пения козодоя.

Эксперименты со слухом людей показали, что наша способность распознавать различные звуки начинает ухудшаться, когда интервал между звуками приближается к одной десятой доле секунды. Однако пение многих птиц содержит элементы, интервалы между которыми гораздо короче, и насчитывается все больше свидетельств тому, что птицы способны выявлять такие различия. В сущности, это одна из особенностей слуха, в которой птицы значительно превосходят людей. Как будто бы у них в мозге есть слуховой аналог настройки замедления движения, позволяющий им расслышать нюансы, которые проходят для нас совершенно незамеченными. Возникает любопытный вопрос: если бы мы могли слышать пение птиц так же отчетливо, как его слышат птицы, считалось бы оно у нас по-прежнему «красивым», относились бы мы к нему как к подобию музыки?

К удивительным свидетельствам способности птиц слышать мелкие детали пения относятся так называемые «сексуальные слоги» в песне канареек. Когда самец канарейки поет перед самкой незадолго до того, как приходит время откладывать яйца, в ответ она часто приседает, напрашиваясь на спаривание. Подробный анализ показал, что часть песни, провоцирующая эту реакцию, представляет собой последовательность высоко- и низкочастотных элементов (которые птица издает с помощью правой и левой стороны сиринкса, птичьего голосового органа, соответственно), быстро чередующихся со скоростью примерно 17 раз в секунду. Для нас вспышка «сексуальных слогов» в разгар пения звучит как продолжительная трель, а самки различают в ней нюансы. Смоделировав с помощью компьютера искусственное пение, Эрик Валлетт манипулировал несколькими компонентами «сексуальных слогов», ускоряя их или замедляя путем изменения интервала между слогами, а затем воспроизводя для самок. Самки канареек без труда различили два вида пения и продемонстрировали, что предпочитают более быструю трель, приседая для спаривания.

Проезжая на машине мимо грандиозных горных ландшафтов Эквадора, мы начинаем спускаться в лесистую долину по дороге настолько крутой, что это снижение выглядит как приближение на Гугл-картах. Вниз, вниз, вниз, соскальзывая и скатываясь по неровностям дороги, и спустя сорок пять минут мы наконец останавливаемся возле небольшого ущелья, подняв тучи пыли. Вид малообещающий: на помост, грубо сооруженный из бамбука, опирается черная пластиковая труба, выходящая из расщелины в скалах. Пробравшись по пластиковому мусору, валунам и опавшим листьям, мы осторожно входим в мрачное ущелье, куда не заглядывает солнце. Через несколько метров за поворотом мы вдруг видим трех гуахаро на низком грязном выступе. Нашим вторжением они шокированы так же, как мы – их близостью. Внезапно они взвиваются в воздух, вереща как демоны. В сущности, так они и выглядят – есть что-то средневековое в этих птицах, более подходящих для фильмов о Гарри Поттере, чем для тропиков. Их местное название, гуахаро (guácharo), буквально означает «тот, кто кричит и жалуется», и оно, возможно, ономатопоэтическое; их крики иногда сравнивают с треском рвущегося шелка. Научное название гуахаро, Steatornis, буквально означающее «жирная птица», напоминает о том, что в прошлом из мяса птенцов гуахаро вытапливали жир, которым оно богато.

Птицы наконец опускаются на выступ скалы в десяти метрах над нами и сидят, тесно прижавшись друг к другу. Они выглядят как гибрид ястреба и козодоя, название «козоястреб» было бы для них самым подходящим, но их повадки далеки от ястребиных. У этих птиц огромные темные глаза; усы, как у моржа, состоят из двенадцати длинных щетинок, свисающих из углов рта; на здоровенном ястребином клюве отчетливо видны овальные ноздри, и, вероятно, самая эффектная черта – ряды ярко-белых пятнышек, украшающих рыжеватое оперение. Пятнышки тремя рядами проходят вдоль крыльев, по хвосту и груди, а также рассыпаны по макушке, как звездная пыль. Мы стоим неподвижно, как вкопанные – отчасти в восхищении и отчасти из боязни потревожить невероятных птиц. Через пятнадцать минут они явно успокаиваются, прикрывают глаза и продолжают потревоженный нами сон. По мере того как наши глаза привыкают к сумраку, а глаза птиц приспосабливаются к свету, мы видим все новых и новых особей на выступах скал и в пещерках. Проводник объясняет нам, что здесь птиц всего около сотни: это особенно примечательно тем, что мест обитания гуахаро в Эквадоре всего несколько. Но птицы здесь совершенно беззащитны. Пластиковая водопроводная труба, проходящая по ущелью, тянется от строящегося шоссе на высоте всего нескольких десятков метров над птицами.

Строительство этого шоссе – настоящее бедствие для лесистого дна долины: по мере продвижения оно простирается все шире, отвоевывая место у лесов по обе стороны. Неизвестно, сколько протянут гуахаро, когда движение по шоссе наконец откроется; трудно представить себе, как они смогут дремать днем под грохот грузовиков над головой, окутанные выхлопными газами дизелей. Еще труднее вообразить, как они будут искать плоды, которыми питаются, когда исчезнут окрестные деревья.

Гуахаро – одна всего из нескольких птиц, которым, подобно многим летучим мышам, ориентироваться в полной темноте помогает эхо их собственного голоса. Довольно давно и хорошо известно, что летучие мыши пользуются эхолокацией, чтобы передвигаться в темноте, но открытие того же явления у птиц далось людям нелегко и затянулось надолго.

Основоположником исследований органов чувств у летучих мышей, как и многого другого, был Ладзаро Спалланцани (1729–1799), священник-иезуит и преподаватель естественных наук в Павийском университете, Италия. Спалланцани, движимый неиссякающим интересом к миру природы, снискал славу блестящего наблюдателя и талантливого экспериментатора. Изучая содержащуюся в неволе сову-сипуху, он заметил: если свеча, освещающая комнату, случайно гасла, птица теряла всякую способность избегать столкновений. У летучих мышей подобных затруднений не возникало. Очутившись в кромешной темноте, летучие мыши, пойманные Спалланцани в местной пещере, «продолжали летать, как прежде, и ни разу не натыкались на препятствия и не падали, как ночные птицы [то есть совы]». Две летучие мыши, которым Спалланцани закрыл глаза темным колпачком, тоже летали вполне нормально.

Эти явления побудили меня провести еще один опыт, который я счел решающим, а именно – удалить глаза летучей мыши. Таким образом, я полностью извлек глазные яблоки мыши ножницами… Подброшенное в воздух животное быстро полетело, следуя различными подземными ходами из одного в другой с быстротой и уверенностью невредимой летучей мыши… Мое изумление при виде этой мыши, которая никак не могла видеть, поскольку лишилась глаз, неописуемо.

Спалланцани задумался, обладают ли летучие мыши шестым чувством. Он обратился с письмами ко всем, кто только мог помочь, и предложил следующую задачу: выяснить, каким образом ослепленные летучие мыши ухитряются «видеть» в темноте. Одно из писем Спалланцани зачитали в Естественно-научном обществе Женевы в сентябре 1793 года, где в числе слушателей оказался швейцарский врач и знаток естественной истории Шарль Жюрин. Заинтригованный Жюрин решил сам провести опыты и начал с воспроизведения опытов Спалланцани, но изобретательно усовершенствовал их. Он не только удалил глаза летучим мышам, но и закупорил им уши воском, и, к собственному изумлению, увидел, как они «беспомощно налетали на все препятствия подряд». В итоге был сделан невероятный вывод: летучим мышам необходимо слышать, чтобы иметь возможность «видеть».

Спалланцани узнал о поразительных результатах Жюрина уже на следующий день и немедленно приступил к новой серии экспериментов, лишая летучих мышей слуха и подтверждая, что они ориентируются по отраженному звуку, но понятия не имея, откуда берется этот звук. Озадаченный, он вопрошал: «Но как, во имя любви Божией, можно объяснить это явление или хотя бы выдвинуть гипотезу слуха?» Летучие мыши безмолвны, так почему же их уши играют настолько важную роль в избегании препятствий? Эксперименты раз за разом давали одни и те же результаты; проблема заключалась в том, что они просто не имели смысла, поскольку трудно было представить себе, что существуют звуки за пределами диапазона, доступного человеческому слуху.

Жорж Кювье (1769–1832), известный и влиятельный французский анатом, в 1795 году решил на основании одних только логических рассуждений, что летучие мыши избегают препятствий благодаря чувству осязания. Несмотря на то что Спалланцани ранее проверил и полностью отверг гипотезу осязания, предположение Кювье приобрело статус принятого объяснения, а сам он «удостоился похвал за то, что навел порядок в том хаосе, который остался после Спалланцани и Жюрина». Причина успеха Кювье заключалась в следующем: поскольку никто понятия не имел, что летучие мыши способны издавать звуки, неслышные людям, идеи Спалланцани и Жюрина выглядели совершенно беспочвенными.

Гипотеза осязания оставалась не подлежащей сомнению на протяжении ста лет, за это время появились еще два возможных объяснения. Первое возникло после того, как в апреле 1912 года затонул «Титаник». Впечатленный способностью ослепленных летучих мышей избегать столкновений, инженер и изобретатель сэр Хайрем Максим задумался о том, можно ли уберечь корабли от столкновений с айсбергами и другими судами в туманную погоду, пользуясь аппаратом, который распознавал бы эхо от мощных низкочастотных звуков. Он предположил, что летучие мыши слышат отраженные низкочастотные звуки, производимые трепетом их собственных крыльев, и реагируют на них. Иными словами, Максим первым выдвинул гипотезу использования летучими мышами звуков, неразличимых для человеческого уха.

Вторая гипотеза стала детищем физиолога и специалиста по акустике Гамильтона Хартриджа (1886–1976), который вспомнил методы обнаружения объектов под водой, разработанные во время Первой мировой войны. Он задумался, избегают ли летучие мыши препятствий в действительности потому, что пользуются своими отраженными криками с преобладанием высоких тонов.

Из этих двух гипотез идея Хартриджа о звуках высокой частоты выглядела более убедительно, и в начале 1930-х годов студент Гарварда Дон Гриффин решил проверить ее. Так он и сделал, пользуясь единственным существующим в то время аппаратом для выявления и анализа высокочастотных звуков: электронным прибором, сконструированным физиком Джорджем Пирсом для распознавания высокочастотных звуков, издаваемых насекомыми. Ученые нередко разрабатывают и конструируют аппаратуру для исследований самостоятельно, и Гриффину повезло, что Пирс охотно поделился с ним своим оборудованием. Результат оказался поразительным и прекрасно подтвердил, что летучие мыши издают звуки за пределами диапазона, привычного человеческому слуху. Большинство людей способны слышать звуки с частотами от 2–3 кГц до 20 кГц, а летучие мыши, которых изучал Гриффин, издавали звуки частотой до 120 кГц.

Вместе с товарищем-студентом Робертом Галамбосом Гриффин приступил к более детальным исследованиям. В начале 1940-х годов их старания привели к важному открытию: летучие мыши не только непрерывно издают высокочастотные звуки, но и наращивают скорость этих звуков, когда им приходится иметь дело с особенно каверзными объектами. Эти исследования стали веским косвенным подтверждением гипотезы Хартриджа, согласно которой летучие мыши обходят препятствия, пользуясь эхом своих пронзительных криков. По случайному совпадению примерно в то же время стало ясно, что люди с нарушениями зрения способны обнаруживать препятствия, издавая звуки и прислушиваясь к тому, как они отражаются, что побудило Гриффина ввести в обращение термин «эхолокация» для этого процесса. Десять лет спустя Гриффину удалось доказать, что летучие мыши с помощью эхолокации не только избегают столкновений с препятствиями, но и охотятся на насекомых. Это открытие тоже оказалось полной неожиданностью. До исследований Гриффина было принято считать, что мелкие летающие насекомые «отражают недостаточно акустической энергии, чтобы дать ощутимое эхо, так что идея в целом выглядит слишком неправдоподобной, чтобы задумываться о ней всерьез». Однако именно такие результаты и получил Гриффин, подтвердив, что система эхолокации летучих мышей устроена гораздо сложнее, чем предполагалось.

Вдохновленный своими открытиями, Гриффин далее предпринял поиски гуахаро, чтобы выяснить, пользуются ли они также эхолокацией для ориентации в полной темноте. В 1799 году, в тот же год, когда умер Спалланцани, немецкий натуралист и исследователь Александр фон Гумбольдт побывал в тропиках Америки вместе со своим коллегой-ботаником Эме Бонпланом. В Карипе, Венесуэла, они посетили Гуахаро (Гуачаро) – огромную пещеру, населенную тысячами ночных птиц, куда местные жители наведывались крайне неохотно. Как утверждает Гумбольдт, «пещера Карипе – то же самое, что Тартар у греков, а гуахаро, с жалобным криком летающие над водою, напоминают стигийских птиц». Гумбольдт назвал эту птицу Steatornis caripensis – «жирная птица из Карипе», и, хотя его поразил страшный шум, который издавали птицы, летая по пещере, он не сделал никаких замечаний по поводу их способности ориентироваться в полной темноте.

Лишь когда орнитолог Уильям (Билли) Г. Фелпс-младший из Каракаса поручил попробовать засветить пленку в пещере Гумбольдта (ныне известной под названием Cueva del Guácharo) в 1951 году, было получено доказательство, что в ней царит кромешная темнота и что птицы должны обладать способностью ориентироваться в таких условиях. В сопровождении Фелпса Гриффин отправился в пещеру Карипе, чтобы убедиться в этом самому. Если Гумбольдту пришлось совершить непростое восхождение, чтобы достичь пещеры, то к 1953-му она уже успела стать главной достопримечательностью для туристов, и Гриффин подъехал на машине прямо к входу, где его встретили смотрители и проводники. В то время молодых птиц по-прежнему ловили ради их жира, хотя и в меньших масштабах, нежели в эпоху Гумбольдта, когда их истребляли тысячами.

Группа Гриффина, состоящая из его самого, Фелпса с женой Кэти, мистера и миссис Маккерди и мистера Сулоага с сыном, вошла в пещеру и миновала места гнездования гуахаро, которые Гриффин назвал «сумеречной зоной», так как главной целью было установить степень темноты места, где птицы способны летать. В самой глубокой части пещеры, той самой, куда отказался идти проводник Гумбольдта из числа местных жителей, группа Гриффина выключила фонарики и села в темноте, чтобы приучить к ней глаза, пока гуахаро с криками невидимо кружили на высоте 22 м над их головами. По прошествии двадцати пяти минут все согласились, что в этой части пещеры совершенно темно – это подтвердила пленка Гриффина, которую пытались засветить в течение целых девяти минут. «Таким образом, на наш первый вопрос был дан убедительный ответ: да, гуахаро действительно летают в полной темноте…» Причем не в тишине: «Нашему слуху почти непрестанно досаждали разнообразные крики, писк, стрекот, щелканье и верещанье… Однако по-прежнему оставалось неясным, пользуются ли гуахаро этими странными криками для ориентации».

Гриффин и его коллеги направились обратно к выходу из пещеры, и тут произошло нечто примечательное. Снаружи уже темнело, птицы начинали покидать пещеру в поисках плодов, чтобы накормить птенцов. Когда гуахаро устремились к входу в пещеру, пронзительные крики, которые они издавали ранее, сменились совершенно другими – «непрестанным потоком самых резких щелчков, какие только можно себе вообразить». Последующий анализ показал, что эти щелчки имели частоту в пределах диапазона, воспринимаемого человеком, и гораздо более низкую, чем у большинства знакомых Гриффину звуков, которые издают летучие мыши.

Следующим встал вопрос о том, пользуются ли гуахаро этими слышимыми щелчками, чтобы ориентироваться в темноте. Для ответа потребовалось провести эксперимент. С некоторым трудом мистер Фелпс и местные проводники поймали несколько птиц, растянув сеть у входа в пещеру, а мистер Сулоага по просьбе Гриффина договорился, чтобы ученым предоставили на время для эксперимента прачечную в здании компании Creole Petroleum Corporation, где он работал. По этому довольно ограниченному пространству – комнате размером 3,6 × 2,4 м, проникновение света в которую было исключено, – птицы летали, не задевая стен. В темноте Гриффин слышал шум их крыльев и, конечно, пощелкивание, которое издавали птицы. Однако он заметил, что птицы иногда налетают на шнур электрической лампочки, свисающей с потолка, и задался вопросом, способны ли они обнаруживать такие же маленькие препятствия в природных условиях.

Эксперимент заключался в том, что птицам затыкали уши ватой, закрепленной клеем. Если птицы ориентируются с помощью эхолокации, для этого необходим слух. Выбрав трех самых сильных птиц, Гриффин старательно заткнул им уши и выждал несколько минут, когда высохнет клей. Птиц выпустили в темную комнату. Результаты оказались впечатляющими. Всякий раз птицы отчаянно щелкали и все-таки налетали на стены. После того как вату из ушей вынули, способность птиц избегать столкновения со стенами восстановилась. Когда свет был включен, птицы уже не натыкались на стены и вместе с тем издавали гораздо меньше щелкающих звуков, что позволило предположить: при достаточном освещении птицы ориентируются главным образом с помощью зрения.

В целом, несмотря на результаты, полученные всего от нескольких особей, простые эксперименты Гриффина убедительно продемонстрировали, что гуахаро пользуются эхолокацией так же, как летучие мыши. Кроме того, стало ясно, что, в отличие от летучих мышей, обычно использующих для этой цели высокочастотные звуки, едва различимые для человеческого слуха, гуахаро применяют низкочастотные звуки.

Эти поразительные результаты были подтверждены позднее, в 1970-х годах, учеными Масакадзу Кониси и Эриком Кнудсеном, которые определили, что частота щелкающих звуков гуахаро равна 2 кГц, что в точности соответствует области наибольшей чувствительности их слуха. Обобщив эти результаты вместе с тем, что было известно об эхолокации у летучих мышей, Кониси и Кнудсен предположили, что эхолокация у гуахаро должна быть довольно примитивной и ограничивается выявлением сравнительно крупных объектов. Летучие мыши пользуются звуками очень высокой частоты, но направляют их узким пучком, эхо которого улавливают своими чрезвычайно чуткими ушами, поэтому обнаруживают не только очень мелкие препятствия, но и летающих мотыльков. Кониси и Кнудсен проверили свое предположение, разместив препятствия (пластиковые диски) разных размеров в узкой части совершенно темной пещеры гуахаро, зная, что там птицы будут вынуждены обнаружить эти препятствия. Наблюдая за гуахаро в инфракрасном свете, ученые заметили, что птицы врезались в диски диаметром менее 20 см так, словно их не существовало. Диски большего диаметра гуахаро огибали без затруднений.

Еще одна группа птиц, пользующаяся эхолокацией, – пещерные саланганы из Юго-Восточной Азии. Как и гуахаро, саланганы гнездятся в кромешной темноте глубоко в пещерах, но, в отличие от гуахаро, строят гнезда, скрепляя их высыхающей слюной (эти гнезда собирают для «супа из ласточкиных гнезд»). В 1925 году Г. Л. Тихельман описывал двухчасовое плавание на каноэ по пещере на острове Борнео: «Все это время на нас проливным дождем сыпался птичий щебет. Бесчисленное множество стрижей проносилось у самого каноэ. На грязно-белых камнях бесчисленные гнезда стрижей кое-где лепились настолько часто, что напоминали грозди черных пикулей».

Американский орнитолог Диллон Рипли описывал еще одну пещеру саланган в Сингапуре:

Вход представляет собой два сравнительно узких полукруглых отверстия, через которые птицы врываются, нисколько не замедляя скорости. Пролетая мимо, они издают звук, напоминающий треск рвущегося шелка. Если наблюдатель стоит у входа, птицы проносятся на расстоянии фута от него, и шум их полета напоминает быстрый трепет… Совершенно ясно, что щелканье служит для ориентации по звуку, чтобы птицы не врезались в стену пещеры; казалось, они ни на миг не сбавляют скорость, врываясь в темноту.

Позднее, с помощью экспериментов, аналогичных проведенным над гуахаро, Элвин Новик подтвердил, что в полной темноте пещерные саланганы, как и гуахаро, пользуются низкочастотными звуками, чтобы ориентироваться посредством эхолокации.

Как указывал Джерри Памфри, в сравнении с высокочастотными звуками летучих мышей «практические недостатки применения… низких частот для эхолокации слишком значительны, чтобы полагать, что птичье ухо не способно измениться в сторону увеличения чувствительности к ультразвуковым частотам».

В целом слух у большинства птиц примерно подобен нашему, с примечательным исключением ночных видов и тех, которые охотятся и ориентируются по звуку, например совиных, гуахаро и пещерных саланган. Но для меня самое яркое олицетворение удивительно тонкого птичьего слуха – это бородатая неясыть. Ее способность находить невидимую под снегом мышь с помощью асимметричных ушей неизменно изумляет меня.

Назад: 1 Зрение

Дальше: 3 Осязание