Книга: Дом Ротшильдов. Мировые банкиры, 1849–1999

Назад: Глава 3 Национализм и многонациональность (1859–1863)

Дальше: Глава 5 Облигации и металл (1867–1870)

Глава 4

Кровь и серебро (1863–1867)

Мы не работаем на короля Пруссии.Джеймс де Ротшильд, 1865

Принимая приглашение Амшеля отобедать у него во Франкфурте в июне 1851 г., Отто фон Бисмарк едва ли сознавал, чьему примеру он следует. За тридцать лет до того Меттерних также «отобедал» у Амшеля; обед положил начало долгой и взаимовыгодной дружбе между австрийским канцлером и Домом Ротшильдов. Ротшильды и занимались личными финансами Меттерниха (часто на льготных условиях), и наладили тайный канал для быстрой дипломатической связи; Меттерних в свою очередь снабжал их важными политическими новостями и отводил им привилегированное положение не только в финансах империи Габсбургов, но и в австрийском обществе. Очевидно, Амшель надеялся, что отношения Ротшильдов с Бисмарком пойдут по тому же образцу; и какое-то время его ожидания не казались несбыточными.

Хотя антиавстрийская политика Бисмарка стала причиной недолгого конфликта с Ротшильдами в то время, когда он был посланником Пруссии во Франкфурте, ни одна сторона не приняла происходящее близко к сердцу. Позже Бисмарк поручил свои личные финансовые дела Франкфуртскому дому, который выступал также в роли официального банка прусской делегации. Банк «М. А. Ротшильд и сыновья» вел дела Бисмарка до 1867 г. Как и Меттерних, Бисмарк был небогат до 1866 г.; однако, в отличие от Меттерниха, он никогда не стремился много занимать у Ротшильдов, хотя и слегка превысил кредит в 1866 г.: его расходы (27 тысяч талеров) превысили жалованье министра-председателя (15 тысяч талеров) и доход от его имений (около 4 тысяч талеров). Однако позже, когда Бисмарк получил в награду от ландтага Пруссии 400 тысяч талеров за победу над Австрией, он без труда вернул долг. До того времени Бисмарк рассчитывал на Ротшильдов главным образом как на банк, который обслуживает его текущий счет. Так, он воспользовался услугами Парижского дома, чтобы оплатить свои значительные расходы (10 550 франков) во время посещения Биаррица в 1865 г. В начале каждого года Бисмарк требовал предоставить ему сальдо по его счету, «чтобы я произвел подсчеты, как будто [я завожу часы] по солнечным часам». Вдобавок из-за того, что его сальдо часто бывало активным — например, в июне 1863 г. положительное сальдо составляло 82 247 гульденов, — Ротшильды выплачивали ему проценты (из расчета 4 %) и время от времени делали инвестиции от его имени. В какой-то момент до 1861 г. они купили для него акции пивоваренного завода «Берлин Тиволи», контрольный пакет акций которого находился у Франкфуртского дома (среди других мажоритарных акционеров был кельнский банк Оппенгеймов).

Как показал Фриц Штерн, после 1859 г. Бисмарк постепенно перепоручал свои личные финансовые дела Герсону Бляйхрёдеру, который за четыре года до того унаследовал берлинскую компанию своего отца Самуэля. Но это вовсе не означало разрыва его отношений с Ротшильдами. Бляйхрёдер какое-то время был одним из главных берлинских банкиров, с которым Ротшильды вели дела, и, судя по всему, именно Майер Карл порекомендовал его Бисмарку. Более того, Бляйхрёдер очень старался снабдить Ротшильдов любыми обрывками политических сведений, какие ему удавалось собрать в Берлине. Например, в марте 1861 г. он более или менее точно предсказал, что дальнейшие успехи либералов на выборах приведут к полному разрыву отношений короля и ландтага «по вопросу об армии», за которым «через три месяца» последует «еще один роспуск парламента, а в конце нас ждут изменения в законе о выборах и министр-реакционер или полная ликвидация палаты». Его сведения получили дальнейшее развитие после возвращения Бисмарка в Берлин из Санкт-Петербурга. В его письмах все чаще появлялась фраза «по личной информации от герра фон Бисмарка». Сначала Бляйхрёдер решил, что «непопулярный» «реакционер» Бисмарк долго не продержится. Однако постепенно он завязал более тесные отношения с осажденным премьером, не в последнюю очередь потому, что Бисмарк желал использовать его в качестве канала связи с Джеймсом в Париже. Как выразился помощник Бисмарка Роберт фон Койделл, Джеймс «всегда имел свободный доступ к императору Наполеону, который позволял ему откровенно высказываться не только по финансовым, но и по политическим вопросам. Поэтому удобно было посылать императору через Бляйхрёдера и Ротшильдов те сведения, для которых официальный канал казался неприемлемым». Встречи с Койделлом и самим Бисмарком становились все регулярнее; вскоре письма Бляйхрёдера были полны ссылок на его «надежный источник».

И Майер Карл во Франкфурте не пренебрегал все более влиятельным клиентом. Мы уже видели, что к 1860 г. он, отчасти благодаря Бисмарку, добился титула придворного банкира Пруссии и незначительного ордена. В надежде получить более высокую награду Майер Карл написал Бисмарку в 1863 г. в тщательно составленных льстивых выражениях, от которых давно уже отказались его английские и французские кузены: «Вам известно о моей старой, доказанной и безграничной преданности вашему превосходительству; вы знаете, как близко к сердцу я всегда принимал интересы Пруссии, хотя мои большие и давние заслуги до сих пор… не были отмечены ничем особо выдающимся… И вот я обращаюсь к вам, полный уверенности в вашем превосходительстве как в благородном, великодушном и всесильном представителе, и не сомневаюсь, что ваше превосходительство, по справедливости рассмотрев известные вам факты, любезно подумает обо мне и дарует мне достойный символ высочайшей признательности… Да пребудет с вашим превосходительством небесное Провидение и да ждут вас только дни величайшей радости и безграничной удачи в кругу семьи, да будет мне позволено всегда наслаждаться благосклонностью и милосердием вашего превосходительства… позвольте считать себя среди ваших самых верных поклонников и слуг».

Однако его надеждам не суждено было сбыться. Хотя финансовые отношения Ротшильдов с Меттернихом процветали, их связи с Бисмарком увядали. Несмотря на полузависимость от Ротшильдов, чье нерасположение было бы болезненным для пока еще мелкой компании, Бляйхрёдеру, судя по всему, удалось переманить к себе счет Бисмарка из Франкфуртского дома. Вначале он лишь получал официальное жалованье Бисмарка в Берлине и оплачивал некоторые его личные расходы. Однако еще до того, как Бисмарк в 1862 г. вернулся в Берлин, Бляйхрёдер начал предлагать ему свои услуги в качестве советника по инвестициям. Так, он подал жалобу от имени своего предполагаемого клиента, когда компании «Тиволи» не удалось выплатить дивиденды. Вскоре Бляйхрёдер предложил Бисмарку ряд прусских железнодорожных и банковских акций. Кроме того, он регулярно снабжал политика сводками с Берлинской биржи. К концу 1866 г. его цель была достигнута: Бляйхрёдер, а не Ротшильд, инвестировал 400 тысяч талеров, полученные Бисмарком в дар, а после июля 1867 г. Бисмарк закрыл свой счет во Франкфурте и перевел остаток (57 тысяч талеров) Бляйхрёдеру. «Не обязательно позволять евреям одерживать над собой верх, — заявил позже Бисмарк, — или впадать от них в финансовую зависимость до такой прискорбной степени, как обстоят дела в нескольких странах. Мои отношения как министра с еврейскими высокими финансами всегда были таковы, что обязательства брали на себя они, а не я». Он не лукавил: Бляйхрёдер всегда относился к Бисмарку с таким почтением, на которое, несмотря на цветистые льстивые письма Майера Карла, Ротшильды не были бы способны, если бы Бисмарк по-прежнему держал деньги в их банке. Более того, путь, по которому Бисмарк вел Пруссию после 1862 г., был чужд интересам Ротшильдов в Австрии, в Италии и во Франции.

Ротшильды со своей стороны вскоре начали относиться к Бисмарку со смесью антипатии и восхищения. В марте 1866 г. Джеймс назвал его «сумасбродом». Примерно к тому же времени относятся слова Ансельма, который сравнил Бисмарка с «диким кабаном, который покрыт пеной от ярости». Бисмарк, писал Джеймс месяц спустя, — «малый, который хочет только войны». «Ужасный Бисмарк! — восклицала Шарлотта, — он неумолим; он разбойник с большой дороги второй половины девятнадцатого века». Однако еще ярче отношение Ротшильдов демонстрируют слова восхищения, которое они, судя по всему, также питали по отношению к «белому революционеру». Уже в 1868 г. Шарлотта ставила в пример «ум Бисмарка» своему зятю. Альфонс, который из всех Ротшильдов имел больше оснований ненавидеть Бисмарка, отзывался о нем лишь с намеком на горечь, называя его «великим господином мира» и «человеком за занавесом… который двигает марионетками всего европейского политического спектакля». В 1890 г., когда Бисмарк наконец отошел от власти, Альфонс отозвался о событии, отдавая дань старому сопернику: после ухода Бисмарка, писал он, «нельзя сказать, что европейские страны размышляют о прочных фундаментальных принципах». Бисмарк никогда не питал такого же уважения к Ротшильдам; в ряде случаев он, ссылаясь на них, допускал антисемитские оскорбления. Вместе с тем он высоко ценил их финансовое чутье. Возможно, он также признавал в них нечто близкое собственному деловому «реализму». Позднее он писал, что его принципы схожи со взглядами Амшеля, который, как он в шутку вспоминал, обладал привычкой спрашивать старшего клерка: «Господин Майер… будьте добры, скажите, каковы сегодня мои принципы по отношению к американским запасам?»

Объединение Германии: финансовая подоплека

В одном отношении легко понять, почему Бисмарку удалось избежать «зависимости» от Ротшильдов или других банков таким способом, к какому не мог прибегнуть ни один австрийский политик того времени. В финансовом отношении Пруссия находилась в другой лиге. В таблице 4 а приводятся цифры номинального роста расходов для трех главных противоборствующих сторон того времени. Данные для Франции и Пруссии на самом деле очень похожи; но данные для Австрии — судя по которым ее расходы в 1857–1867 гг. почти утроились — недвусмысленно свидетельствуют об устойчивой приверженности Габсбургов к милитаризму. Причиной такого роста стали расходы на армию и оборону, а вовсе не инфляция, как можно было бы подумать. Инфляция оставалась сравнительно небольшой (цены выросли всего на 5 %, на удивление мало ввиду значительной денежной экспансии в те годы).

Таблица 4 а

Государственные расходы в эпоху объединения, 1857–1867

Источники: Mitchell, European historical statistics. P. 370–385; Schremmer, Public finance. P. 458 f.

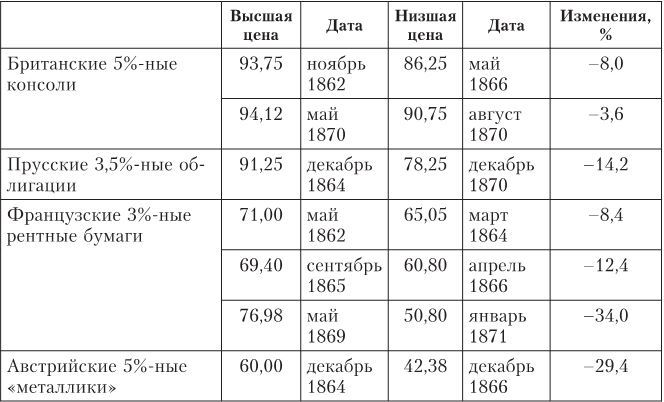

Однако установки банкиров более прямо определялись тем, как финансировались военные расходы. И здесь преимущество Пруссии перед обеими ее главными соперницами становилось более выраженным. В 1847–1859 гг. совокупный долг Австрии вырос в 2,8 раза; для Пруссии эта цифра составила всего 1,8. Что еще важнее, Пруссия начала тот период с исключительно низким долговым бременем: в 1850-е гг. государственный долг в пропорции к национальному доходу составлял около 15 %, а в 1869 г. был менее 17 %; соответственные показатели для Франции выросли с 29 % в 1851 г. до 42 % в 1869 г. Столь же очевидна разница в стоимости обслуживания государственного долга. В 1857 г. Австрийская империя тратила на обслуживание госдолга 26 % доходов; для сравнения, такая же цифра в Пруссии составляла всего 11 %. Для бонапартистской эпохи в целом соответственная цифра во Франции в среднем составляла 30 %; даже на пике, в 1867 г., Пруссия тратила на обслуживание государственного долга гораздо меньше (27 %). Следовательно, с точки зрения потенциальных кредиторов, Пруссия имела хорошие показатели по кредитным рискам, Франция чуть хуже; показатели же Австрии были откровенно плохими. Разницу можно также проиллюстрировать применительно к котировкам облигаций. Австрийские пятипроцентные «металлики» дважды, в 1859 и 1866 гг., опускались до низшей точки примерно в 42 (цена невиданная после Наполеоновских войн). Прусские 3,5 %-ные облигации, напротив, никогда не падали ниже 78 (см. табл. 4 б).

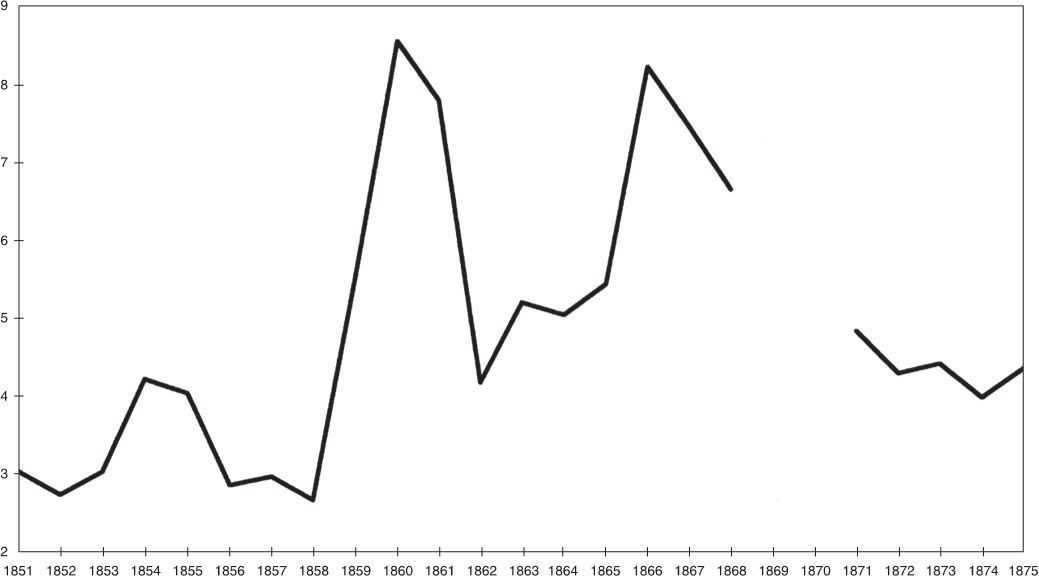

Для того чтобы ярче проиллюстрировать разницу, в течение всего периода между 1851 и 1868 гг. разница в доходности между прусскими и австрийскими облигациями варьировалась в пределах 2,7–8,6 %, в среднем достигая почти 5 % (см. ил. 4.1). Разница между Пруссией и Францией выражена не столь ярко, и все же она есть: в среднем между 1860 и 1871 гг. она составляла чуть более 1 %. Как заметил в январе 1865 г. Талейран (слегка преувеличив, что вполне извинительно), «Пруссия в политике ценилась выше номинала, как на бирже». Таким образом, в то время как еще возможно объяснить исходы различных конфликтов в 1858–1871 гг. умной дипломатией государственных деятелей или отважной стратегией полководцев, таким же необходимым, если не достаточным, условием может служить и финансовое положение. Можно смело утверждать, что политика Австрии провалилась именно из-за своей нежизнеспособности с финансовой точки зрения: не в силах поддерживать военные расходы, необходимые для достижения победы и в Италии, и в Германии, австрийцы вынуждены были распродавать свою территорию в одном месте, чтобы суметь защитить другое. В сущности, именно такой подход отстаивали Джеймс и его племянники. Упорно закрывая глаза на свое финансовое положение, Австрия в конце концов потерпела поражение на обоих фронтах.

Таблица 4 б

Финансовые последствия объединения Германии

Примечание. Британские и французские цены приводятся по лондонским котировкам; прусские и австрийские — по франкфуртским.

Источники: House of Commons, Accounts and papers. Т. XXVII, XXXI; Economist; Heyn. «Private Banking and Industrialisation». P. 358–372.

Тем не менее ошибочно предполагать, что победа Бисмарка была предрешена с финансовой точки зрения. Доступ Бисмарка к государственным доходам в решающие 1862–1866 гг. был, строго говоря, незаконным из-за отсутствия одобрения со стороны ландтага, и даже его собственная так называемая «теория пробелов» (Lückentheorie) не способна оправдать рост расходов, значительно превышающий последний одобренный бюджет. В среднем расходы в 1863–1866 гг. превышали обычные, санкционированные расходы 1861 г. примерно на 38 млн талеров в год. Бисмарк рисковал тем, что его обвинили бы в получении ссуд без санкции парламента. В январе 1864 г. ландтаг, управляемый либералами, отказал ему в просьбе о займе всего на 12 млн талеров. Начиная с того времени у него не оставалось другого выхода, кроме того, чтобы, как он выразился, «брать [средства] там, где он мог их найти». Но это, как мы увидим, было легче сказать, чем сделать, и Бисмарк блефовал, когда летом 1864 г. заверял австрийского поверенного в делах, что у него есть резерв в размере 75 млн талеров. Более того, можно утверждать, что уверенность рынка в финансах Пруссии в тот период была в известной степени преувеличенной. Сразу после войны с Данией Бисмарк выступал за урезание военных расходов, считая, что так можно собрать деньги; после достижения такой цели, по его мнению, «никто не сможет сформировать мнение о финансовой мощи Пруссии». Его слова позволяют увидеть высокие котировки прусских облигаций совсем в другом свете.

4.1. Разрыв доходности Пруссии и Австрии (доходность австрийских облигаций минус доходность прусских), 1851–1875

Во всяком случае, борьба за власть в Германии велась не только военными, но и дипломатическими средствами: деньги подпитывали войну, но роль денег в дипломатии 1860-х гг. оказалась довольно ограниченной, как, к своей досаде, понял Джеймс. Несмотря на слабость Австрии, в ряде случаев планам Бисмарка вполне можно было бы противостоять, если не погубить их: не следует забывать о влиянии случайности в дипломатии 1860-х гг. Например, будь политика России не такой враждебной по отношению к Австрии, Бисмарк подвергся бы давлению с Востока, из-за которого в прошлом Пруссия вынуждена была согласиться с восстановлением власти Германского союза («Ольмюцкое унижение» 1849 г.). Если бы политика Великобритании не была столь пассивной, польский и датский кризисы могли бы окончиться не так выгодно для Пруссии. Если бы Наполеон III не заменил Тувенеля Друином де Люи, возможно, французская политика была бы более последовательной. Вместо того чтобы действовать главным образом в интересах Италии (в Венеции, если не в Риме), Наполеон мог заранее понять, какую угрозу представляет для Франции экспансионистская Пруссия. Да и попытки Австрии реформировать Германский союз нельзя сбрасывать со счетов как просто несбыточные мечты. Всякий раз, как Австрия затрагивала эту тему — в феврале 1862 г., в январе 1863 г. и, что было самым опасным для Бисмарка, в августе того же года, — положение Пруссии выглядело шатким. Австрия пользовалась более широкой поддержкой со стороны других германских государств. И Франц Иосиф, по-видимому, мог бы обменять Венецию или Гольштейн на наличные и «фиговый листок» территории, а не оказаться лицом к лицу с очередной войной и очередным поражением.

В конечном счете можно сказать, что Бисмарк воспользовался чужими ошибками. Такими ошибками стали, в частности, решение Дании аннексировать Шлезвиг и Гольштейн в ноябре 1863 г., апелляция Австрии к Германскому союзу из-за герцогств в июне 1866 г., и позже — неуместное требование Франции о вечном отказе Гогенцоллернов от притязаний на испанский престол в 1870 г. Даже военные конфликты были более уравновешенными, чем принято считать: когда началась Австро-прусская война 1866 г., Австрия заручилась поддержкой могущественной Франции, а также нескольких крупных государств в составе Германского союза, в то время как единственными союзниками Пруссии были, как заметил один прусский чиновник, лишь слегка преувеличив, «герцогство Мекленбург и Гарибальди». Хотя прусская пехота была хорошо обучена и хорошо вооружена, их «игольчатые ружья», заряжавшиеся с казенной части, не гарантировали победы при Кёниггреце.

Генеральная репетиция: Польша

Кризис, усугубленный в январе 1863 г. Польским восстанием против царского правительства, стал своего рода генеральной репетицией войн 1864 и 1866 гг.: поскольку Россия вела войну против Польши, она действовала быстро и, несмотря на волнения за границей, удалось обойтись без иностранной интервенции. Финансовые последствия оказались не столь прямолинейными. С точки зрения Ротшильдов, восстание было особенно нежелательным. Впервые за 40 лет в апреле 1862 г. Ротшильдам удалось разместить большой российский заем. Он казался огромной удачей: выпуск пятипроцентных облигаций на 15 млн ф. ст., из которых облигации на 5 млн ф. ст. сразу забирали Парижский и Лондонский дома по 94, а остальные продавались широкой публике за комиссионные. Впрочем, российские облигации расходились не так хорошо, как надеялся Джеймс. Накануне Польского восстания в Лондонском, Парижском и Неаполитанском домах оставалось российских ценных бумаг по меньшей мере на 2 млн ф. ст. Джеймс надеялся, что цена на них вырастет, если Россия не будет втянута в войну; но польский кризис поставил крест на его надеждах. Особенно тревожным казалось даже не то, что Бисмарк довольно неуклюже предложил царю поддержку (его предложение, мягко говоря, не добавило ему друзей), а попытки Наполеона III поддержать Польшу, что, как и в 1830 г., угрожало ввергнуть Россию и Францию в войну. Бисмарку повезло: если бы Великобритания решительнее поддержала Францию или если бы Александра II убедили отступить, его положение оказалось бы уязвимым. Однако попытка Друина де Люи оживить Крымскую коалицию потерпела катастрофическую неудачу, одновременно отдалив от Франции и Россию, и Великобританию.

В то же время Дизраэли предложил типично образное толкование событий, которое с тех пор часто повторяют как доказательство власти Ротшильдов. 21 июля он предупредил миссис Бриджес Уильямс — одну из своих многочисленных поклонниц средних лет, — что «война в центре Европы, под предлогом восстановления Польши, будет… всеобщей и затяжной», добавив: «Ротшильды, которые в этом году разместили два займа, один для России, а второй для Италии…

естественно, очень нервничают». Через три месяца он по-прежнему был настроен пессимистично: «Польский вопрос — это дипломатический Франкенштейн, созданный из трупных останков благодаря непостижимой ошибке лорда Рассела. В настоящее время мир во всем мире сохранен, но не благодаря государственным деятелям, а благодаря капиталистам. Последние три месяца велась борьба между тайными обществами и европейскими миллионерами. Пока побеждает Ротшильд; но смерть Бийо [президента французского сената и одного из ближайших советников императора во время кризиса] может стать для него такой же роковой, как кинжал польского патриота; кажется, в нашей части света их принято называть патриотами, хотя в Неаполе — всего лишь бандитами».

Это была чистой воды фантазия. На самом деле кризис совершенно не поддавался контролю Ротшильдов; Джеймс и Лайонел могли лишь кипеть от злости, так как из-за неудачных шагов, предпринятых французскими дипломатами, цены на российские и итальянские облигации пошли вниз. Как выразился Джеймс, выслушав страстную речь русского посла о желании Наполеона «перекроить всю карту Европы», «дьявольски неприятно выпускать заем именно сейчас»; но он ни на секунду не верил, что будет война — только «плохие биржи» и «неприятности». Его относительный оптимизм отражал тот факт, что Джеймс был информирован лучше, чем Дизраэли: он знал, что и во Франции, и в Австрии члены правительства разделились по данному вопросу (во Франции Валевский выступал за войну, а Персиньи и Фульд — против), и по этой причине надеялся, что кризис скоро закончится. Джеймс усомнился лишь 17 июня, после второй англо-французской ноты России и беседы с Друином. Тогда Джеймс принял решение продать на 25 тысяч ф. ст. российских облигаций. К концу июля, после долгих дискуссий с принцем Альтенбургским в Вильдбаде, «старый биржевик» (как называл себя сам Джеймс) все же уверился в том, что мир удастся сохранить. И Лайонел в Лондоне тоже был уверен в мире на основании данных, полученных из «Вест-Энда» (то есть от политиков) о «лучших временах». «В Польше — ничего, — передал он своему сыну Лео. — Мы не станем вмешиваться ради поляков, которые нисколько не лучше русских».

Самым серьезным последствием польского кризиса стало то, что Ротшильдам пришлось отложить свои планы установить долгосрочные отношения с Россией. Финансовые издержки подавления Польского восстания оказались настолько высокими, что подвергли риску выплату процентов по недавно выпущенным облигациям, из-за чего Джеймс и Лайонел вынуждены были вложить около миллиона фунтов под обеспечение еще большего количества российских облигаций. Желание размещать на рынке больше облигаций у них пропало. Нат укрепился в своем пессимизме в связи с финансами России; до конца 1860-х гг. он выступал против участия в любой другой эмиссии русских облигаций. У Ротшильдов имелись и другие причины держаться на безопасном расстоянии от Санкт-Петербурга: в Париже и в Лондоне сильны были пропольские настроения. И Шарлотта, и Альфонс считали это веским доводом в пользу того, чтобы оставить российские операции другим. «Я так рада, что русский заем взяли на себя Бэринги, а не Ротшильды, — писала Шарлотта в апреле 1864 г., после объявления о том, что новую эмиссию провели старые конкуренты Ротшильдов. — Если бы его оставил за собой наш дом… почти наверняка поднялся бы большой шум, что эти ужасные евреи помогают жестоким русским подавить бедных поляков».

До конца 1860-х гг. Россия пользовалась услугами своих традиционных банкиров, Хоупа и Бэрингов, которые в 1866 г. также выпустили крупный заем на 6 млн ф. ст. Джеймсу тоже очень хотелось принять в нем участие. Он «от всего сердца сожалел, что потерял эту страну», когда там можно было сделать «чистое вино». Уже в феврале 1867 г. он начал обдумывать проект, от которого прежде отказывался: финансирование российских железных дорог. На эту тему он имел долгую беседу с царем и его премьер-министром Горчаковым, когда они в 1867 г. посетили Париж. Однако Джеймс был по-прежнему убежден, что России следует не выпускать железнодорожные облигации, а взять государственный заем, выпустив обыкновенные облигации в Париже и Лондоне. Дискуссии по этому поводу ни к чему не привели, как и очередной замысел российского ипотечного банка. Только после смерти Джеймса Ротшильды наконец согласились разместить для России железнодорожный заем.

Шлезвиг-Гольштейн

По мнению Джеймса, поражение Австрии в Италии в 1859 г. стало решающим поворотным пунктом: в финансовом отношении он больше не считал Австрию великой державой. Он считал, что позже главный вопрос заключался в том, как ликвидировать австрийское присутствие в Италии — примерно так, как можно было бы ликвидировать предприятие-банкрот: неплатежеспособной империи необходимо ликвидировать свои нежизнеспособные обязательства — рационализироваться. Джеймс недоумевал из-за того, что его диагноз отвергло не только правительство Австрии, но и, в какой-то степени, его собственный племянник Ансельм, который (подобно его отцу до него) все больше отождествлял себя с режимом Габсбургов, особенно после его назначения в 1861 г. советником императорского финансового комитета в рейхсрате. Что касается слабости Австрии, Джеймс, конечно, во многом был прав; однако из-за того, что сами австрийцы решительно отказывались признавать свою слабость, он склонен был преувеличивать.

Стоило начаться военным действиям в 1859 г., как австрийское правительство обратилось к нему с просьбой о срочном займе в 200 млн гульденов; Джеймс реагировал так, словно Австрия всецело зависела от его милости. Так, он настаивал, чтобы в операции не участвовал ни один другой иностранный банк. Однако подобная монополия была недостижимой мечтой: слишком много конкурирующих банков стремились дать Вене в долг. Первую серию нового займа (в виде лотерейного займа) разместили Бишоффсхайм и Гольдшмидт. Джеймс отомстил, продав австрийские ценные бумаги и отказавшись сотрудничать, когда Ансельм ссудил правительству 11 млн гульденов, оставшихся от займа 1859 г. «Мы ничего не получили от австрийских стерлинговых облигаций, — сердито писал он, — в том числе нет цены, по которой мы можем их продавать». Джеймсу становилось «нехорошо» при мысли о том, что он ссудил деньги Вене, хотя Австрия не предоставила никакого реального обеспечения, и даже поговаривал об иске против австрийского правительства, чтобы защитить «наши деньги». Отношения достигли низшей точки в 1862 г., когда велись продолжительные споры о комиссионных, не выплаченных за облигации 1859 г., и шли разговоры о приостановке выплаты причитающихся по ним процентов. Когда в 1862 г. обсуждалась возможность нового займа Австрии в размере 50 млн гульденов, Джеймс проявил равнодушие: «Не думаю, что нам много достанется, поэтому нам следует сказать Ансельму, чтобы он сообщил нам по телеграфу заранее, за 24 часа, сколько мы возьмем на себя, потому что в Вене ничто никогда не идет по плану. Признаюсь, мне все равно, но я не хочу, чтобы Ансельм говорил, что мы бросаем его в затруднительном положении и не поддерживаем его банкирский дом».

Только когда Ансельм пригрозил образовать консорциум с Эрлангером и другими банками, остальные дома Ротшильдов поспешно согласились принять участие в том, что в конечном счете вылилось во второй выпуск премиальных облигаций 1860 г. Угроза Ансельма стала признаком растущего отчуждения между Венским домом и другими домами Ротшильдов; она крайне разозлила Майера Карла и Джеймса. То же самое повторилось год спустя, когда австрийский министр финансов Брентано заговорил еще об одном займе. Ансельм снова привел Джеймса в ярость, согласившись действовать в компании с двумя конкурирующими синдикатами, образованными для участия в займе. В компанию вошли «Креди мобилье», его лондонские подражатели — «Интернэшнл файнэншл сесайети» (International Financial Society) — и новый Англо-австрийский банк, учрежденный ранее в том же году Джорджем Гренфеллом Глином. Более того, этот свободный консорциум в конце концов просто выдал Брентано заем на 4 млн ф. ст. На следующий год, когда правительство захотело консолидировать этот краткосрочный заем, выпустив облигаций на 70 млн гульденов, помимо «Кредитанштальта», в торгах принял участие лишь еще один банк. «Кредитанштальт» предложил подписку всего на 19 миллионов.

Итак, Ротшильды возобновили финансовую поддержку австрийского правительства в основном в попытке сохранить семейное единство «против всех»; при этом Джеймс постоянно выражал пессимизм в связи с судьбой австрийских облигаций. Он много продавал и летом 1862 г., и на следующий год. Неожиданное возобновление конфликта из-за Шлезвиг-Гольштейна в ноябре 1863 г. подтвердило его опасения: он не видел для Австрии никаких преимуществ в том, что она встанет на сторону Пруссии против аннексии Данией Шлезвига и Гольштейна, тем более что их интервенция не получила одобрения на съезде Германского союза во Франкфурте. Правда, технически Дания нарушала Лондонский договор; но война, которая началась в феврале 1864 г., казалась большинству членов семьи нелепой: Шарлотта называла ее «обыкновенным капризом королей, императоров и герцогов — членов королевского семейства». Более того, она склонна была сочувствовать датчанам. Подобные чувства получили широкое распространение как в Лондоне, так и в Париже. Джеймс же предвидел лишь рост расходов, которые Австрия не могла себе позволить. Все происходящее еще больше затрудняло продажу последнего транша австрийских облигаций, хотя, разумеется, он сразу же разглядел возможность предоставить заем Дании в том случае, если на нее наложат контрибуцию.

Джеймса особенно тревожило то, что сразу после поражения Дании союз между Австрией и Пруссией распался: объединившись против Дании (и против иностранного арбитража, к какому безуспешно пытались прибегнуть Франция и Великобритания), они так и не сумели договориться между собой о том, как поступить со Шлезвигом и Гольштейном. На встрече двух монархов в Шёнбрунне обсуждались различные комбинации, но Вильгельм не соглашался отдать прусскую землю в обмен на Шлезвиг и Гольштейн, в то время как Франц Иосиф по-прежнему отказывался удовлетворить старое требование Пруссии о военной гегемонии на севере Германии. Австрийцы все больше тяготели к излюбленному решению немецких либералов: чтобы обе спорные территории отошли герцогу Августенбургскому. Однако в феврале 1865 г. Бисмарк признался: он пойдет на такой шаг, только если Шлезвиг и Гольштейн сделают всецело зависимыми от Пруссии. Его демарш (всего через несколько месяцев после того, как он заблокировал заявку Австрии на вступление в Таможенный союз) сделал вполне реальной угрозу еще одной, более серьезной войны — между Австрией и Пруссией. Положение Австрии еще больше ухудшилось. Самое любопытное, что Ротшильды выбрали именно этот момент, чтобы принять на себя 3 млн ф. ст. из займа 1859 г., номинированного в фунтах стерлингов, в том числе 500 тысяч ф. ст. «а форфэ» (операция, при которой финансовый агент выкупает без права регресса коммерческое обязательство заемщика перед кредитором; основное условие — все риски по долговому обязательству переходят к форфейтеру без права оборота на продавца обязательства). И снова единственным обоснованием для такого безрассудно смелого шага оказалось стремление расстроить планы еще одного конкурента, Ланграна-Дюмонсо, который вынашивал план Австрийского ипотечного банка и обеспечения займа императорскими землями. Судя по всему, Австрия обанкротилась, когда Шмерлинга на посту канцлера в июле 1865 г. сменил Белкреди. Новый канцлер столкнулся с дефицитом в 80 млн гульденов. Никаких явных способов покрыть его, кроме других займов у банков, не было.

Австрия еще ниже пала в глазах Джеймса после того, как неплатежеспособной оказалась семья Эстерхази, которой Франкфуртский и Венский дома предоставляли займы начиная с 1820-х гг. В 1861–1864 гг. не менее 6,3 млн гульденов удалось добыть путем выпуска облигаций под обеспечение земель Эстерхази. В июне 1865 г. Пал Эстерхази вынужден был приостановить платежи по премиальным облигациям, носящим его имя, вызвав бурю общественного осуждения, направленного на банки, которые выпустили облигации. Хотя Мориц Эстерхази, министр без портфеля, все больше управлял австрийской внешней политикой, крах финансов его собственной семьи отражал крах финансов самой империи Габсбургов. Замешательство, которое вызвало новое фиаско у Ротшильдов, могло послужить предупреждением.

Приватизация и дипломатия

Почему же Ротшильды продолжали вести дела с Веной? Ответом на вопрос может служить то, что Джеймс считал — у него есть решение австрийской проблемы. Уже с декабря 1861 г. он начал обдумывать операцию, которая, по его мнению, сулила австрийскому правительству не только финансовые, но и дипломатические выгоды, а также значительные комиссионные для него самого: продажу Венеции Италии. Гастайнский компромисс августа 1865 г., по которому Австрии временно передавался Гольштейн, а Пруссии — Шлезвиг, не помешал аналогичной сделке, по которой Австрия могла продать Гольштейн Пруссии. Более того, Бисмарк годом ранее предлагал такую сделку в Шёнбрунне; казалось, что Гастайнское соглашение создаст прецедент: Лауэнбург передавался от Австрии Пруссии в обмен на 2,5 млн датских талеров. Казалось, вопрос заключался только в том, устроит ли цена все заинтересованные стороны. Если бы этого удалось достичь, территории, оспариваемые Австрией и ее врагами к северу и югу, превратились бы просто в недвижимое имущество, так же пригодное для продажи, как заложенные и перезаложенные имения семейства Эстерхази.

Для того чтобы понять, чего пытались добиться Ротшильды в мучительных, но решительных переговорах 1865 г., важно понимать, что на самом деле наблюдалась определенная симметрия в положении Пруссии, Италии и Австрии. Все эти государства нуждались в деньгах. Поэтому потенциальные покупатели спорных территорий могли добыть деньги лишь одним способом: взяв заем. Но ни одному из них не удалось бы занять без труда: Пруссии — из-за конституционного конфликта, Италии — из-за неуклонно снижавшегося кредитного рейтинга. Ротшильдам казалось, что решение очевидно: обеим странам следует приватизировать государственные активы — предпочтительно железные дороги — и на доходы от них купить соответственно Гольштейн и Венецию. В то же время финансовое положение Австрии было столь шатким, что сбалансировать бюджет едва ли удалось бы даже после продажи одной или обеих спорных территорий. Австрия к тому времени уже распродала почти все государственные железные дороги, поэтому в ее случае о приватизации речь не шла: вместо этого Джеймс рассудил, что железные дороги, перешедшие в частные руки, могут получить налоговые льготы у правительства в уплату за финансовую помощь. Вот вкратце каковы были представления Джеймса в 1865 г.: комплекс взаимозависимых операций, призванных ликвидировать нежизнеспособную Австрийскую империю без необходимости экономически разрушительной войны.

Прусский случай известен лучше всего. С финансовой точки зрения Пруссия была сильнее Австрии; но в краткосрочной перспективе конституционный кризис и война с Данией порождали кризис денежного потока. Как только стало ясно, что ландтаг не санкционирует никакого государственного займа, Бисмарку пришлось исполнить свою угрозу: он решил прибегнуть к другим источникам.

В начале 1864 г. представилась возможность займа в 15 млн талеров у консорциума банков, возглавляемых Рафаэлем Эрлангером. Бляйхрёдера новость встревожила: он знал, как враждебно Джеймс относится к выскочкам вроде Эрлангера. Поэтому Бляйхрёдер и поспешил заверить Джеймса, что предложение было «полностью отклонено», хотя на самом деле «Зеехандлунг» вскоре после того провел какую-то операцию с Эрлангером. Трудность заключалась в том, что Ротшильды хотели, чтобы Бляйхрёдер остановил Эрлангера, и в то же время сами не хотели одалживать деньги Берлину напрямую. Когда Бляйхрёдер предложил, чтобы правительство добыло деньги, заложив 4,5 %-ные облигации на сумму около 20 млн талеров, уже авторизованные съездом, чтобы заплатить за Силезские железные дороги (пока непроданные), Джеймс направил его к Майеру Карлу; но последний переложил ответственность снова на Джеймса, заявив, что Парижский дом должен «оставаться в стороне» от такой операции. Бляйхрёдер счел разумным скрыть такой отказ от Бисмарка: «Напротив, я постарался убедить его в том, что ваши почтенные дома охотно окажут поддержку финансовым операциям Пруссии». К тому времени в правительстве не было единства по финансовому вопросу; министр финансов Бодельшвинг был против направления железнодорожных облигаций на военные цели, и Бисмарка заставляли созвать съезд в надежде добиться авторизованного займа. Но все надежды, что победа над Данией заставит либералов в ландтаге стать более благодушными, исчезли в 1865 г., когда поведение правительства осудили как незаконное и все его запросы на предоставление средств решительно отклонили.

В связи с этим возникает важный вопрос: если бы Австрия согласилась продать Гольштейн Пруссии, каким образом Пруссия бы за него заплатила? Уже в ноябре 1864 г. Бисмарк обещал «прекрасные эквиваленты денег»; если бы эти эквиваленты «были высоки», как сказал Эстерхази прусскому послу Вертеру, «он не отказался бы от предложения». Именно здесь Ротшильды впервые пожелали выступить в качестве посредников. Бляйхрёдер и Мориц Гольдшмидт из Венского дома вели постоянную переписку, пытаясь договориться о цене, которая устроила бы обе стороны. Как писал Гольдшмидт, сумма, о которой шла речь, «должна быть достаточно крупной, чтобы преодолеть страшное нежелание улаживать дело с помощью наличных, что было бы не слишком почтенно». Такой же точки зрения придерживался и Пленер, австрийский министр финансов. Вскоре стало ясно, что Пруссия имеет в виду сумму в 40 млн гульденов (около 23 млн талеров). Но откуда она должна была появиться? Пусть Бляйхрёдер и уверял, что у Пруссии «сундуки полны», но Бодельшвинг, выступая на съезде, объявил, что война против Дании уже обошлась в 25 млн талеров, причем половину этой суммы взяли из государственной «казны» (то есть из резервных фондов); по мнению Бляйхрёдера, после всего в резерве еще оставалось около 37 млн талеров. Если бы Пруссия купила Гольштейн, у нее бы осталось немного.

Вторая возможность заключалась в том, чтобы Пруссия продавала государственную недвижимость с целью собрать необходимые средства. На самом деле вариантов здесь было два, и оба Бляйхрёдер уже предлагал до 1864 г. Первый касался железной дороги между Кельном и Минденом (возле Ганновера), «главной опоры железнодорожного сообщения на северо-западе Германии»; второй, более амбициозный, проект относился к так называемым королевским землям в Сааре и особенно к тамошним угольным шахтам. Вначале королевство Пруссия вложило около 1/7части капитала в 13 млн талеров в прокладку линии Кельн — Минден, но, по условиям сделки, заключенной с министром торговли Пруссии бароном Августом фон дер Хейдтом, Пруссия гарантировала выплату процентов со всей суммы и в обмен получала право в 1870 г. выкупить доли всех остальных акционеров. В декабре 1862 г. Бляйхрёдер предложил преемнику фон дер Хейдта, фон Итценплитцу, чтобы правительство вернуло свой опцион на акции компании за 14 млн талеров. Еще один вариант, предложенный Бляйхрёдером в ноябре 1863 г., заключался в том, чтобы правительство продало королевские земли в Сааре специально созданной акционерной компании, оставшись мажоритарным акционером, но получив от компании деньги за остальные акции. Слухи об этой сделке ходили начиная с 1861 г., хотя сообщения о том, что французские Ротшильды предлагали 20 млн талеров за шахты, оказались необоснованными. Если не считать очевидных преимуществ от того, что правительство получало требуемые им деньги, приватизация имела дополнительное обоснование: если бы, как полагал Бисмарк, Франция потребовала Саарские земли в качестве «компенсации» за прусскую территориальную экспансию в других местах, шахты все равно остались бы во владении Пруссии. С точки зрения Бляйхрёдера, приватизация расширяла в Рейнской области и без того значительную промышленную империю Оппенгеймов, с которыми он также наладил прочные деловые связи.

В самом деле, можно было бы считать большой удачей, если бы благодаря таким мерам Ротшильдам и их помощникам в Пруссии удалось разрешить ссору между Австрией и Пруссией. Но там их поджидала и ловушка. Если бы у Пруссии появились деньги, Бисмарк вполне мог бы поддаться соблазну и воспользоваться ими не для уплаты за Гольштейн, а для развязывания войны с Австрией. На самом деле еще до Гастайнского договора прусское правительство думало как раз о том же. 18 июля 1865 г., когда было достигнуто соглашение по линии Кельн — Минден, по которому правительство уступало опцион на акции на 13 млн талеров, Бисмарк сразу же сообщил кронпринцу: «Появились финансовые условия для полной мобилизации и одногодичной военной кампании; сумма составляет около 60 млн талеров». «У нас есть деньги, — ликовал военный министр Роон, — которых хватит на то, чтобы у нас были развязаны руки во внешней политике, хватит, если понадобится, на то, чтобы мобилизовать всю армию и заплатить за всю кампанию… Откуда деньги? Не нарушая закона, главным образом благодаря договоренности с железной дорогой Кельн — Минден, которую я и даже Бодельшвинг считаем весьма выгодной». Вскоре австрийский поверенный в делах Хотек сообщал, что у Пруссии «такой важный запас денег, какой обычно держат наготове в предвкушении войны». С другой стороны, продажа линии Кельн — Минден еще не гарантировала победы; Роон еще рассуждал с точки зрения того дипломатического рычага, какой приобретала Пруссия благодаря своей явной готовности к войне, а не действительной войны. В августе и Бисмарк отговаривал Бляйхрёдера продавать ценные бумаги от его имени «из преждевременного страха перед войной». «Условия наших финансовых и военных приготовлений, — писал он после Гастайна, — требуют не форсировать разрыв раньше срока». В особенности у Бисмарка имелся повод бояться того, что, если и Австрии удастся добыть деньги, противоборствующие стороны, по крайней мере в финансовом исчислении, окажутся в равных условиях. Поэтому летом 1865 г. его цель была проста: любыми средствами, имеющимися в его распоряжении, помешать австрийскому правительству успешно получить заем.

В конечном счете в 1865 г. Австрии все же понадобился заем; и, возможно, чтобы поощрить правительство все же обратиться к нему, Джеймс в середине августа купил на 300 тысяч ф. ст. англо-австрийских облигаций по сравнительно щедрой цене в 78,9. Правда, вначале он не хотел брать на себя новый большой заем. 9 сентября он даже сказал чиновнику министерства финансов барону Бекке, посланному в Париж для переговоров с ним, что «предоставить такой заем нам невозможно». Однако на него произвела сильное впечатление реакция Бекке: «Он был совершенно подавлен и сказал: „Это значит, что правительству придется признать себя банкротом“». Угроза была ужасной, если вспомнить крах австрийских финансов в годы Наполеоновских войн, и она тронула человека, помнившего те времена. Джеймс поспешил предложить компромисс: заем на год в размере 1 или 2 млн ф. ст., который должны были предоставить Лондонский и Парижский дома в компании с Бэрингами (Джеймс знал, что к Бэрингу Австрия тоже обращалась), с возможностью последующего долгосрочного займа.

Нетипичная готовность работать в тандеме с Бэрингами — а также с «Сосьете женераль» и «Креди фонсье», к которым также обращались, — доказывает, что Джеймс не склонен был недооценивать риски, связанные с австрийскими займами. Тем не менее, «что-то сделав», он хотел продемонстрировать Бекке, что «мы не против Австрии». О причинах догадаться нетрудно. Помимо всего прочего, Ротшильды по-прежнему держали значительные пакеты австрийских облигаций: как выразился Джеймс, «мы вложили слишком много [денег] в это правительство». Если бы Австрия в самом деле объявила о банкротстве, ее облигации резко упали бы в цене: «Хорошему человеку деньги нужны для того, чтобы заплатить проценты, и такое желание я могу понять. Бэринг тоже многим обязан Австрии, так что и у него есть свой интерес». Более того, условия такого займа в крайнем случае могли быть только прибыльными: «Явно человек позволит нажить на нем столько денег, сколько можно пожелать, а Австрия, в конце концов, остается великим государством».

Вначале Джеймс играл с мыслью о займе, обеспеченном так называемыми «коронными землями», который ранее предлагал Лангран-Дюмонсо. Но финансовые затруднения Ломбардской линии, из-за которых Парижскому дому и «Сосьете женераль» пришлось сделать денежное вливание в размере 63 млн франков, натолкнули его неуемную деловую фантазию еще на одну интересную возможность. По уставу компании, она должна была начать выплачивать налог Австрии в 1868 г. Джеймс усмотрел способ повысить рыночные котировки падающих акций: освобождение от налога, который, по выражению Альфонса, «так тяжело давит на будущее наших „ломбардцев“». Наконец, на переговорах о займе предложили способ оказать давление на Австрию, чтобы она пришла к своего рода компромиссу с Пруссией и Италией, что позволило бы избежать войны. 16 сентября Альфонс обсуждал с итальянским послом возможность обмена Венеции — за деньги или за Дунайские княжества (Румыния); три дня спустя Джеймс выражал надежду, что «итальянский вопрос» можно «решить», и предлагал включить в договор «фирменное» условие Ротшильдов: заем предоставляется при сохранении мира. 23 сентября он выразился даже еще радикальнее: «Можно добавить торговый договор с Англией и, может быть, Францией… Более того, можно провернуть отличное дельце. Эти люди хотят, чтобы мы сделали на них деньги. Вот наши условия: одобрение [займа] парламентом и сокращение армии. Думаю, что с конституцией народ получит лучший кредит, чем до настоящего времени».

Всего через три дня им с Альфонсом показалось, что они добились «всего, чего хотели» после «долгой беседы» с Бекке: «Торговый договор удастся увязать с займом без всякого труда… Таким же возможным кажется взаимопонимание по вопросу о налоге на Ломбардскую линию. В конце можно получить самые выгодные условия [если мы согласимся на заем] сегодня, поскольку у правительства есть простор [для новых идей]. Правительству нужны деньги для того, чтобы консолидировать свое политическое положение, и оно хочет добиться успеха во что бы то ни стало».

Из отчетов австрийского дипломата Мюлинена известно, как отчаянно хотелось Бекке заручиться согласием Джеймса на том этапе. По мнению Бекке, «финансовая судьба» Австрии находилась «в его [Джеймса] руках», и он, не колеблясь, предлагал приманки личного характера: «Если мы не добьемся с ним успеха, мы не достигнем ничего важного с другими. Поэтому мы должны бить на эмоции и особенно польстить старику Джеймсу. Все, что приятно его самомнению, стоит 1 или 2 процентов… Может быть, наградить его орденом? Русский заем решил орден Станислава. Есть ли у него орден Железной короны первой степени? Если нет, можно ли вселить в него надежду на получение?»

3 октября казалось, что все решено, и договор оставалось лишь подписать.

Встреча в Биаррице

Потом неожиданно начались помехи. Конечно, всегда находились доводы против этой операции. Отчасти они были финансовыми: вначале, из-за перенапряжения парижского денежного рынка летом 1865 г., Альфонс склонялся к мысли о том, что выпуск облигаций нового австрийского займа «в настоящее время — дело невозможное». Когда Ансельм неожиданно предложил повысить сумму займа до 150 млн гульденов в связи с возросшими потребностями Австрии, его французский кузен пришел в ярость. Ему, по его словам, было «трудно понять, как человек, обладающий таким опытом в делах… такой сведущий в австрийских финансах… член финансовой комиссии рейхсрата, не сумел предупредить нас, что Австрия на краю пропасти; он, наоборот… позволил нам сохранить все наши [австрийские] ценные бумаги, он постоянно поощрял нас покупать еще, и вдруг он спокойно заявляет, что, если Австрии не удастся занять 150 млн гульденов, у нее не останется другого выхода, кроме объявления банкротства».

По подсчетам Альфонса, на самом деле правительству Австрии требовалось 49 млн гульденов (6,9 млн ф. ст.) только для того, чтобы расплатиться по текущим долгам. У Ната не оставалось сомнений: любые новые австрийские облигации будут всего лишь «мусором». В решающий момент в начале октября свои сомнения присовокупил и Майер Карл: «Что касается Европы… и особенно Германии, перспективы, к сожалению, не слишком обнадеживают — деньги очень дороги и, скорее всего, станут еще дороже, а наша публика столько потеряла на англо-австрийских [облигациях]… что на рынок полагаться нельзя… Не скрою, я нисколько не доверяю австрийскому правительству, которое всегда нас обманывало… на него невозможно полагаться… Я так часто и так подробно писал в Париж на эту тему, что теперь не знаю, что делать, но боюсь, что, если вы на сей раз придете к соглашению, вас обманут так же, как вашего друга и кузенов. Наша публика ежедневно продает большое количество австрийских ценных бумаг».

Как справедливо указал Майер Карл, имелся и политический довод против этой операции. В результате конституционной борьбы между Австрией и Венгрией, которая в сентябре 1865 г. окончилась перерывом в работе парламента, в Австрии возник тот же вопрос, какой уже существовал в Пруссии: наделено ли правительство легальными полномочиями для того, чтобы взять новый заем? Надо сказать, что это соображение беспокоило лондонские банки больше, чем французские.

Вопрос, на который до последнего времени не в состоянии ответить историки, заключается в том, стал ли конечный провал переговоров об австрийском займе результатом — как утверждали сами австрийцы — тайного сговора между Бисмарком и Джеймсом, направленным на то, чтобы лишить Австрию поддержки Ротшильдов. Бисмарк, несомненно, всеми силами хотел помешать займу. Уже 19 июня, ссылаясь на некие «возможности, способные вызвать осложнение международной обстановки», Бисмарк «заметил, что, наверное, не вредно путем надлежащих финансовых операций ослабить нынешнюю склонность денежного рынка в сторону австрийского займа». Более того, он подчеркнул в дипломатической депеше абзац, в котором цитировали одного австрийского чиновника, сказавшего, что «из-за отсутствия кредита австрийскому государству придется на время отказаться от положения великой державы». Роону Бисмарк говорил, что «с помощью наших денежных операций… Пруссии нужно парализовать операции, которые замышляет Австрия». Возможно, отчасти имея в виду эту цель, он предложил Бляйхрёдеру сделку, в ходе которой Ротшильды покупали прусские облигации у «Зеехандлунг», а вырученный доход затем давали взаймы прусскому правительству. Таким образом, теоретически они обходили запрет, наложенный парламентом на неавторизованные займы.

Объясняет ли этот скрытый мотив, почему провалилось дело с австрийским займом? Может быть; кажется маловероятным, что на отказ Майера Карла принять на 9 млн талеров прусских облигаций 1859 г., предложенных ему в июле «Зеехандлунгом» по номиналу, не повлияли политические соображения. Ведь он готов был взять их по 99,5, а через неделю они продавались по номиналу берлинским банкирам, а котировались по 101. Несомненно, Джеймс и Альфонс заподозрили что-то неладное. 4 августа, перед так называемым Гастайнским компромиссом, Джеймс отозвался на «неудовольствие политикой Германии», которое высказал его сын. Он отказывался верить, что скоро начнется война, «так как Австрия настолько слаба, что не уступит», но обвинял Бисмарка в том, что тот обдумывает «дикую уловку», и выражал растущее «недоверие» Бляйхрёдеру. Поэтому Джеймс приказал продать прусские ценные бумаги на 400 тысяч талеров. Его действия так обеспокоили Бляйхрёдера, что тот, по предложению одного знакомого, помчался в Остенде, чтобы повидаться там с Джеймсом и «…сообщить мне, — как сухо писал Джеймс, — насколько хорошо обстоят дела». Оценка Джеймсом положения в Пруссии позволяет понять, как низко он ценил и Бисмарка, и Бляйхрёдера на том этапе: «Бисмарку абсолютно нельзя доверять, так как его положение внутри страны очень шатко. Бляйхрёдер думает, что все может привести к революции. Это полная ерунда. Не верю ни единому слову… никто не рискует своей страной ради того, чтобы удержаться в должности». А когда Бисмарк предпринял еще одну попытку, Джеймс прекрасно понял его намерения. Еще до 2 сентября, когда они встретились в Баден-Бадене, Джеймс пришел к выводу, что решение «Зеехандлунг» увеличить учетную ставку было «политическим шагом, призванным помешать Австрии получить заем и вынудить ее продать герцогства [Шлезвиг и Гольштейн]».

Впрочем, после той встречи тон Джеймса изменился. «Вчера Бисмарк сказал мне, — сообщал он племянникам после встречи, — что австрийцы пока не намерены их продавать. Но в конце концов им придется уступить». Тогда Бисмарк впервые намекнул, что отказ Джеймса предоставить Австрии заем не увеличит, а, наоборот, уменьшит нажим на императора, чтобы тот согласился с продажей Гольштейна. Доводы Бисмарка не помешали переговорам между Ротшильдами и Бекке приблизиться к успешному завершению; но месяц спустя, когда Бисмарк посетил Наполеона III в Биаррице, он с удвоенными силами попытался расстроить заем, — и на сей раз казалось, что его старания увенчаются успехом. 6 октября Джеймс сообщил племянникам, что отложил дальнейшие переговоры с Бекке, «так как в настоящее время невозможно думать о крупной операции. Мне передают, что Бисмарк разговаривал с Друином де Люи в очень воинственном и гордом тоне». На следующий день, после охоты в Ферьере, Джеймс провел два часа, запершись с Бисмарком (который отдавал должное его винам). Мюлинен встревоженно сообщал в Вену: «Не знаю, что между ними произошло, зато знаю, что накануне вечером в Ферьере старый барон был весьма добродушен и пил за успех всех наших желаний… в то время как после вышеупомянутого визита переговоры застопорились. Ходят слухи, что… Бисмарк предложил за Гольштейн 80 млн талеров. Один из сыновей Ротшильда, Альфонс, дошел до того, что посоветовал одному из моих коллег принять это предложение, и тогда нам не понадобится заем».

Как выяснилось вскоре, Бисмарк снова внушал Джеймсу, что заем, предоставленный Австрии, подорвет шансы на мирную продажу спорных территорий. Мюлинен ошибался только относительно цены за Гольштейн, какую имел в виду Бисмарк (Бляйхрёдер предлагал всего 21 млн талеров, или 2/3 дохода от операции с железной дорогой Кельн — Минден). Через несколько дней (15 октября или около того), как сообщал Мюлинен австрийскому министру иностранных дел Менсдорфу, Джеймс буквально повторил ему слова Бисмарка, хотя тщательно скрывал их источник. Кроме того, он для ровного счета добавил предложение Италии о продаже Венеции, которое тайно обсуждалось примерно в то же время: «Ближе к концу беседы Джеймс Ротшильд вдруг спросил у меня: „Почему вы не примете предложение, которое, как говорят, вам сделали? Пусть они купят Гольштейн“… Я ответил барону в присутствии двух его сыновей, что решительно не одобряю его инсинуации. Хотя не получил никаких распоряжений на этот счет, я полагал, что должен от своего имени заявить ему, что правительство… не думает о таком непредвиденном обстоятельстве. Барон перебил меня и сказал, что это всего лишь слухи на фондовой бирже, вроде тех, что ходят о продаже Венеции, и что их источником не являются какие-либо министры или дипломаты. Я ответил, что у меня есть много оснований догадываться об источнике таких замечательных прожектов [а именно Бисмарке], о котором мне уже некоторое время докладывают со всех сторон. Поскольку барон упомянул Венецию… я почувствовал себя обязанным выразить энергичный протест против тех, кто пытается ввести общественность в заблуждение относительно намерений моего правительства. Вопрос о продаже Гольштейна, тем более прожект о продаже Венеции никогда даже не поднимался… Я был убежден, что Австрия скорее пожертвует всеми своими людьми и деньгами, чем допустит разрушение целостности империи… Если иностранный капитал собирается служить нашим врагам, он и пострадает первым: он не помешает нам найти дома средства, чтобы отразить удары, какими они хотят нас осыпать».

Несколько дней Джеймс, охваченный сомнениями и страдающий подагрой, размышлял, как поступить. В Вене отсрочка даже стала поводом для оскорбительных публичных замечаний. Эвелина сообщала: когда ее свекор Ансельм поехал в театр, «чтобы посмотреть новую пьесу, в которой исполнитель главной роли говорил: „Нам нужны деньги, деньги, деньги“… весь зал развернулся и посмотрел на дядю А., которому стало не по себе, потому что на него смотрел современный Аргус, публика».

Однако Бисмарк не добился своей цели; 18 октября Джеймс и его лондонские племянники решили продолжать переговоры. Через два дня казалось, что обговорили все условия для краткосрочного займа в 49 млн гульденов или долгосрочного на сумму от 90 до 150 млн гульденов по 68. По одному дополнительному условию Ломбардская линия освобождалась от налога на 20 лет. В обмен на это Джеймс отказывался от государственных гарантий по железнодорожным облигациям Триеста и Венеции. Судя по частной переписке Ротшильдов, налоговые льготы железным дорогам — которые Альфонс оценил в 1,4 млн гульденов в год, а Мюлинен в целом в 28 млн, — на самом деле были главным вопросом, настолько, что Джеймс сделал их непременным условием не только долгосрочного, но и краткосрочного займа. Ломбардская концессия стала, по словам Альфонса, «главным пунктом». Однако он и его отец не поняли другого: затронув вопрос о продаже Гольштейна и Венеции, они, сами того не подозревая, перешли границу в глазах австрийского правительства. К тому времени, как Альфонс осознал, что Вена становится, по его словам, «беспокойной», было уже поздно. По предложению венского банкира Самуэля Хабера, Мюлинен и Бекке обратились к группе парижских банкиров, в которую входили Хоттингер, Малле и Фульд. Возглавлял группу «Креди фонсье». Там, где Джеймс выдвигал (по выражению Мюлинена) «неприемлемые предложения» и требовал «настоящих уступок — освобождения от налогов для Ломбардии», банки-конкуренты предлагали «гораздо больше, чем Ротшильды, не прося ничего взамен». «Можно, конечно, возразить, — чистосердечно добавлял Мюлинен, — что другой консорциум не обладает таким же престижем, как Ротшильды и Бэринги. Не скрою, именно по этой причине в течение семи недель мы старались добиться невозможного и взамен вынуждены были, желая поладить с бароном Джеймсом, выслушивать от него очень неприятные вещи». 14 ноября Мюлинен и Бекке заключили договор с консорциумом «Креди фонсье». Таким образом, можно сказать, что Джеймс просто переиграл, а вовсе не играл на стороне Бисмарка и не собирался саботировать австрийский заем. Когда они с Альфонсом поняли, что «Креди фонсье» их обошел, они были потрясены: Альфонсу произошедшее казалось «столь невероятным, что я не могу в это поверить; эти господа, судя по всему, обладают большим нахальством, чтобы рисковать в таком трудном деле». Джеймс обвинял во всем «австрийских мошенников» и намекал на то, что Бекке подкупили; Ансельм и Фердинанд также выразили «большое неудовольствие поведением… Бекке», который, по их мнению, повел себя «и не по-джентльменски, и не по-деловому». Более того, Ансельм даже угрожал подать в отставку из парламентской комиссии, хотя Джеймс не советовал ему это делать («поскольку австрийцы не станут вновь назначать еврея в спешке»).

Остается вопрос о том, в самом ли деле роковым камнем преткновения стало его требование о налоговых льготах для Ломбардской линии, как утверждали австрийцы. Поразмыслив, Джеймс пришел к выводу, что австрийцы решили воспользоваться его требованиями по Ломбардской линии как предлогом для того, что по сути стало политическим решением в пользу чисто французского займа. Есть основания полагать, что в своих выводах он был прав. Условия займа, предоставленного «Креди фонсье», были на самом деле гораздо хуже, чем те, что предусматривал Джеймс: конкурирующий консорциум купил облигации по номиналу примерно на 150 млн гульденов по фактической цене в 61,25, так что после выплаты комиссионных австрийское правительство получило всего 90 млн гульденов. Как говорил Джеймс, то был ростовщический процент, ведь на рынке австрийские облигации котировались по 70. Для сравнения, Ротшильды предлагали взять облигации за скромные 68, точнее, если учитывать в цене ломбардскую концессию, 67,1. Похоже, австрийские переговорщики решили обратиться к другим после намека Джеймса на возможную продажу Гольштейна и Венеции. Когда сотрудники австрийского посольства в Париже передали Францу Иосифу, что Джеймс считал предлагаемый заем условием признания Австрией Италии как королевства, император приписал на полях: «Об этом не может быть и речи». Возможно, помимо встречи Джеймса с Бисмарком подозрения австрийцев усиливало то, что лорд Джон Рассел также одобрял замысел продажи Венеции. Казалось, что заем, выпущенный чисто французским консорциумом с одобрения Наполеона и Друина, подразумевает меньше условий; более того, у Австрии как будто появлялась возможность привлечь Францию к оборонительному союзу против Пруссии и Италии. Когда Гольдшмидт услышал, что Бекке принял предложение «Креди фонсье», он пришел к выводу, что «в деле покупки Гольштейна сделать абсолютно ничего нельзя».

И все же в конечном счете главным стал отказ Австрии продавать как Гольштейн, так и Венецию — а не интриги Бисмарка и не частные требования Джеймса в связи с железными дорогами. Обычно в такой непримиримости винят старомодное габсбургское понятие чести, какое было свойственно Францу Иосифу (даже он сам позже называл австрийскую политику «очень почтенной, но очень глупой»). И все же стоит задаться вопросом, насколько глупым стал отказ продать Гольштейн и Венецию. Если 49 млн гульденов требовались только для того, чтобы удовлетворить кредиторов Австрии в период до февраля 1866 г., то сумма в 40 млн гульденов, предложенная Пруссией за Гольштейн, наверное, была «слишком мала». И вовсе не кажется неблагоразумным предложение Гольдшмидта, чтобы Пруссия подсластила пилюлю либо куском Силезии (сам Бисмарк думал о графстве Глац, или Кладском), либо маленьким анклавом Гогенцоллернов в Вюртемберге, родовом гнезде прусской королевской семьи. В конце концов, разве Виктор-Эммануил не уступил Франции свое родовое гнездо — Савойю? Может быть, прав был и Менсдорф, утверждавший, что распродажа многонациональной империи по частям создавала опасный прецедент, худший, чем риск лишиться спорных территорий силой оружия. По крайней мере, на войне оставался шанс на победу, пусть и слабый.

Дорога в Кёниггрец

Мы никогда так сильно не злимся на других, как когда ошибаемся сами. Джеймс осознал: заговорив от имени Бисмарка о Гольштейне и Венеции, он, сам того не понимая, погубил то, что было бы полезной операцией для Ломбардской линии. Однако, когда он и его родственники снова принялись прорабатывать вопрос о дорогостоящих правах на их железную дорогу, они не винили себя. Хотя они вполне могли возложить вину на Австрию, они этого не сделали. Более того, уже 1 февраля 1866 г. начались переговоры о новых краткосрочных займах Вене. Ротшильды с необычной для них горячностью обвиняли во всем не Австрию, а Пруссию. Ради проформы Джеймс в ноябре послал Бисмарку ящик своего бургундского — в память о его визите в Ферьер; однако прошло много лет после неудачи с австрийским займом, прежде чем улучшилось мнение Ротшильдов о прусском министре-президенте. 16 января 1866 г. Майер Карл написал сердитое письмо из Франкфурта, которое можно считать почти призывом к оружию: «Состояние дел в этой части света день ото дня становится все сложнее, а поведение Пруссии принимает такой характер, о котором не значилось в анналах истории, и все придерживаются [того] мнения, что Пруссия заслуживает хорошего урока за скандальность, с какой она [так!] держится со всей Германией: ее поведение совершенно беспрецедентно, и бесполезно гадать, что может произойти или произойдет, но факт остается фактом: Германия в целом против политики правительства, чьим амбициозным взглядам необходимо положить конец».

Такие же чувства выражал и Лео, младший сын Лайонела, который учился в Кембридже: «Пруссаки кажутся совершенно бесчеловечными в том, что их ничем невозможно удовлетворить и что они по-прежнему стремятся погубить все малые государства». И Гольдшмидта в Вене все больше тревожила воинственность Бисмарка. Настроение Джеймса не улучшилось, когда прусский посол Гольц откровенно — хотя и явно не с санкции своего правительства — предупредил его, что война с Австрией вполне возможна, потому что «Австрия дала Пруссии отрицательный ответ по поводу Гольштейна, заявив, что она наотрез отказывается продавать свои права…». Для Альфонса Пруссия была «призраком на пиру»: он не надеялся на стабилизацию финансовых рынков, пока у власти оставался Бисмарк с его «политикой аннексий». Этим объясняется, почему Джеймс так враждебно отнесся к предложению, чтобы Ротшильды образовали синдикат и выкупили у правительства оставшиеся 80 тысяч акций линии Кельн — Минден за 20 млн талеров. 14 марта, после того, как к нему обратился помощник Бляйхрёдера Леман, и после двухчасовой беседы с Гольцем Джеймс отклонил это предложение.

Его отказ часто приводят в доказательство того, что общим принципом Ротшильдов было «не давать денег на войну»; в данном случае мифы и реальность более или менее соответствуют друг другу. На самом деле фраза, ставшая знаменитой, взята из письма за 1862 г.; но и в том конкретном случае Джеймс заявлял примерно то же самое. Как он писал племянникам в Лондон: «Я отказал помощнику Бляйхрёдера на том основании, что мы не можем давать деньги на войну. Только когда станет наверняка известно, что два правительства пришли к соглашению, мы посмотрим, что можно сделать». Джеймс не без оснований полагал, что положение Бисмарка серьезно ослаблено из-за постановления комиссии ландтага, по которому предыдущая операция, связанная с железной дорогой Кельн — Минден, признавалась незаконной. Он считал, что у Пруссии начались подлинные финансовые затруднения. Джеймс, возможно, и проявил бы интерес, если бы Бисмарку понадобились 20 млн талеров для того, чтобы сделать новое предложение в связи с Гольштейном; но Гольц намекнул, что Бисмарк теперь настроен решить германский вопрос насильственным путем. С ним соглашался и Бляйхрёдер: по его осторожным расчетам, «если этому суждено случиться, разрыв [между Австрией и Пруссией] не начнется до апреля или мая». Учитывая все обстоятельства, покупка акций железной дороги Кельн — Минден не только противоречила бы недвусмысленной воле ландтага — не следует недооценивать отношения Ротшильдов к парламентским санкциям, — но также способствовала бы наращиванию военных приготовлений Пруссии. Ничего удивительного, что Бисмарк выбранил Гольца в письме от 13 марта за то, что тот в такой щекотливый момент раскрыл карты: «Мы желаем отложить полномасштабные приготовления к войне, чтобы вначале провести необходимые финансовые операции, которые непременно застопорятся, когда из-за наращивания вооружений ситуация станет более напряженной. В этой связи я упомянул бы с глазу на глаз, что мы начали предварительные переговоры с Домом Ротшильдов… В том, что этот банкирский дом не рад перспективе войны и сделает все возможное, чтобы ей помешать, нет ничего удивительного… более того, могу сообщить вашему превосходительству: барон Ротшильд признался нашему агенту [Бляйхрёдеру], что еще несколько недель назад он не питал бы нерасположения к операции с Пруссией и что он, возможно, провел бы ее с подлинным удовольствием, но помешали… изменившиеся обстоятельства и особенно разговор, который состоялся у него с вашим превосходительством. Считаю своим долгом упомянуть этот факт, поскольку он доказывает, насколько осторожно следует вести дела с Ротшильдами».

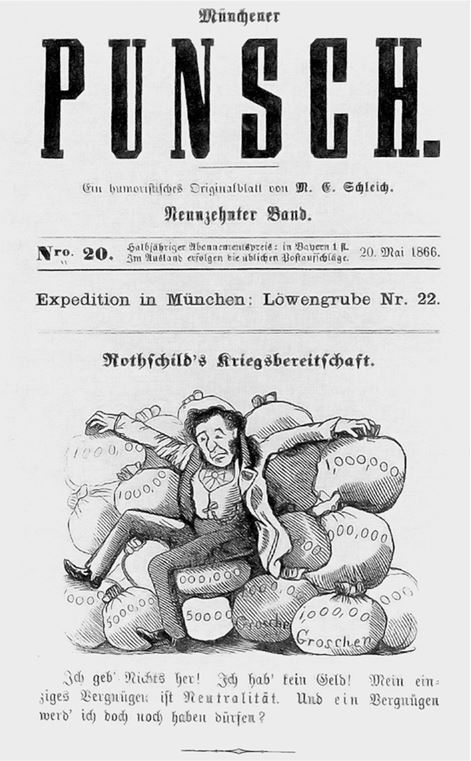

Энтони, который в то время как раз оказался в Париже, отнесся к предложению Пруссии пренебрежительно: Пруссия, возможно, «очень хочет» войны, но «с деньгами у них так же плохо, как всегда… вся страна против… а прусский министр… последние 2 часа просил барона… ссудить прав-ву 20 млн талеров под залог железнодорожного мусора». 17 марта Гольц прямо сообщил королю, «что Дом Ротшильдов настроен употребить все свое влияние, чтобы помешать Пруссии пойти на войну». Как выразился кронпринц, «Ротшильд обрушивает небо и землю [на Бисмарка]». В том случае карикатуристы оказались правы: 20 мая в мюнхенском «Пунше» появилась карикатура, озаглавленная «Готовность Ротшильда к войне». На карикатуре изображался Джеймс, который держится за свои мешки с деньгами и восклицает: «Я ничего не дам! У меня нет денег! У меня одна радость — нейтралитет. Не откажете же вы мне в единственной радости?» (см. ил. 4.2).

Нам известно, что в конце концов Джеймсу не удалось предотвратить войну; но мы при этом не должны забывать о том, насколько уязвимым в тот момент было положение Бисмарка. Прусские министры собрались в Берлине в тот же день, когда Гольц написал свое письмо. Судя по сжатым протоколам заседания, у них почти не оставалось выбора: «Получение денег представляет трудности. Разместить акции Кельна — Миндена возможно только в убыток. Предложена продажа Саарбрюккена. Третья возможность — созвать съезд и получить заем, и в таком случае великая германская программа и великий германский парламент». Последний выход, как казалось, подразумевал капитуляцию перед либералами. То было время так называемой «Кобургской интриги» — сговора с целью добиться отставки Бисмарка, в котором, предположительно, участвовали королева Виктория, Рассел, Дизраэли и Ротшильды. 20 марта взволнованный Джеймс передавал слухи из Берлина, «что Бисмарк уйдет с поста министра, и мир сохранится». Через два дня Дизраэли сказал Майеру, что Бисмарка «нужно повесить!». Когда Гюстав услышал, что «Бисмарк, чтобы выпутаться… думает о созыве всегерманского парламента», новость показалась ему «пределом» и чем-то «невероятным» — еще одно доказательство его отчаяния. Прусский премьер, писал Майер Карл, «попал в ужасный переплет и думает, что меч скорее переубедит всех». Как следует из его слов, Ротшильды по-прежнему беспокоились из-за того, что давление внутри страны лишь укрепит Бисмарка в желании воевать. В тот период его очень язвительно обвиняли в «сумасбродстве» и в том, что «он весь в пене, как дикий кабан». Как выразился Джеймс, «никогда не знаешь, что он намерен делать, и если ему удастся заручиться поддержкой короля, он объявит войну, как нечего делать».

4.2. М. Е. Шляйх. Готовность Ротшильда к войне (Rothschild’s Kriegsbereitschaft, Ein humoristisches Originalblatt, Münchener Punsch, 19, № 20 (20 мая 1866)

Однако, даже если Бисмарк и заручился поддержкой короля, оставалось неясным, чем он собирается платить за войну. У Бодельшвинга оставались последние 40 млн талеров; 2 мая правительство запретило продажу шахт в Сааре. В тех условиях падение Бисмарка вовсе не казалось чем-то неразумным. Предложения Австрии о разоружении, выдвинутые 7 апреля, лишь усугубили его трудности: две недели спустя он вынужден был их принять. Что же касается его решения прикрыться идеями революционного национализма (он предложил, чтобы парламент Германского союза избирался при всеобщем избирательном праве), на первый взгляд они шли вразрез со всем, за что выступал Бисмарк после 1848 г. 27 апреля Бляйхрёдер еще не исключал возможности того, что Пруссия уступит и Бисмарк подаст в отставку. Вторая и третья недели мая застали прусское правительство в смятении: покушение на Бисмарка, роспуск ландтага, кризис на Берлинской бирже и выкладки Роона: по его подсчетам, стоимость мобилизации девяти армейских корпусов обошлась бы в 24 млн талеров, притом что еще 6 миллионов в месяц пойдут на прочие выплаты, пока страна будет на военном положении. 18 мая пришлось создавать срочные кредитные учреждения, и конвертацию валюты приостановили; через три дня, когда «Зеехандлунг» попытался продавать казначейские векселя в Париже, Джеймс снова признался Гольцу в своей оппозиции. 9 июня, через неделю после того, как преемнику Бодельшвинга не удалось продать акции Кельна — Миндена консорциуму, возглавляемому Бляйхрёдером и Оппенгеймом, Лемана снова послали в Париж «спросить нас, не согласимся ли мы предоставить краткосрочный заем в золотых или серебряных слитках, под залог либо акций Кельна — Миндена, либо чеков „Зеехандлунга“». И снова Леман получил отказ. Как выразился Альфонс, на операции можно было бы получить «неплохую прибыль»; но Джеймс в тот момент «был мало расположен» идти навстречу правительству, положение которого сам Леман считал шатким.

Не удовольствовавшись тем, что отказал Бисмарку в деньгах, Джеймс стремился добиться для него отказа в очень нужном для Пруссии союзе с Италией. Положение Италии во многом было сходно с положением и Пруссии, и Австрии. Уверенность Ротшильда в финансовой стабильности Италии резко пошатнулась после 1850-х гг., и в августе 1865 г. Джеймс еще продавал итальянские облигации. Он и его сыновья испытали неподдельное потрясение, когда в сентябре 1865 г. итальянское правительство объявило о дефиците в 280 млн лир. И все же у Ротшильдов имелись веские основания для того, чтобы по-прежнему вести дела с Италией. Во-первых, если бы удалось мирным путем добиться передачи Венеции, Италии потребовалась бы финансовая помощь для того, чтобы осуществить покупку. Во-вторых, что, наверное, более важно, после объединения на территории Италии оказалась большая часть железнодорожной сети, принадлежавшей Ломбардской компании. Поэтому в 1866 г. забрезжила еще одна возможность добиться концессий для компании в обмен на государственный заем. Опасность заключалась в том, что Италия, подобно Пруссии, могла воспользоваться деньгами в военных целях, а не для мирной покупки Венеции. Поэтому в сентябре 1865 г., когда итальянское правительство обратилось к Джеймсу с просьбой о краткосрочных займах на общую сумму в 35 млн лир, он был не прочь пойти навстречу; но, прежде чем приступить к операции, он по-прежнему не терял бдительности, призывая Италию к разоружению.

Известие о выпуске облигаций на 150 млн лир в январе 1866 г. многим могло показаться маловажным, поскольку до того Ландау попросили о займе всего на 14 миллионов. Однако в марте правительство Италии снова обратилось к Ротшильдам, предложив Ломбардской компании новый и более щедрый контракт в обмен на краткосрочный заем в размере 125 млн лир. На первый взгляд Ротшильды получили нужный им рычаг давления. Однако вскоре после того Италия ввела налог на государственные облигации. Судя по этому шагу, итальянцы, стремясь заручиться сотрудничеством Ротшильдов, успешно применяли не только пряник, но и кнут. Если бы можно было убедить итальянцев придерживаться миролюбивой политики — а в идеале воспользоваться доходами от займа, чтобы купить у Австрии Венецию, — Бисмарк оказался бы в дипломатической изоляции. Нигра, посол Италии, предупреждал Джеймса, что в случае войны с Австрией Италия присоединится к Пруссии. Однако 22 марта итальянское правительство неожиданно предложило Ландау, агенту Ротшильдов, стать посредником и «передать условия для [покупки] Венеции, чтобы таким образом избежать войны». Альфонс дал этому предложению весьма красноречивую оценку: «Есть опасения, что такая инициатива с нашей стороны может быть очень плохо воспринята и сделает наше положение в Вене весьма щекотливым. У нас имелось несколько возможностей высказаться в этой связи, но нам дали понять, чтобы мы никогда не касались вопроса, который больно бьет по самолюбию его величества. Однако, может быть, в критических обстоятельствах, в каких находится Австрия, правительство… и изменит свои взгляды… Судя по демаршу итальянского пр-ва… можно сделать вывод, что, если начнется война, Италия примет в ней участие, но она еще не подписала договора с Пруссией».

Инициатива Ландау стала частью поддержанного Великобританией плана надавить на Австрию и Италию и заставить их решить вопрос с Венецией мирным путем. В то же время предлагались и другие варианты, в том числе обменять Венецию на Румынию, где после восстания свергли избранного принца Александру Иона Кузу, и — снова — обменять Гольштейн на Глац.

В первую очередь эти усилия не увенчались успехом потому, что австрийцы и слышать не желали о продаже территорий. Еще до того, как Ансельм передал предложение Ландау Эстерхази, он призывал Ландау не брать на себя итальянское задание, справедливо полагая, что австрийцы наотрез откажутся продавать Венецию. Ансельм считал: если Ландау приедет в Вену с такими позорными предложениями, Ротшильды впадут в немилость как «сторонники Италии»: «Здешнее правительство ничего не боится. Если возникнет необходимость, оно возьмет быка за рога… без помощи Франции, и я надеюсь, такой поддержки им не окажут… итальянская армия быстро истощит силы, тщетно штурмуя крепости Четверного союза. Вопрос с герцогствами [Шлезвиг и Гольштейн] в целом считается вопросом чести, а Венеции — вопросом материального благополучия. [Правительство] тем более не прислушается к подобному предложению, что ему известно: у Италии карманы пусты».

Отказ Эстерхази в ответ на предложения Ландау и обвинения Пруссии в том, что Австрия передвигает войска, лишь подтвердили его мрачную оценку. К тому времени, как правительство Великобритании официально предложило продать Венецию за 40 млн ф. ст., было уже поздно. В тот момент объявление Италии о выпуске облигаций внутреннего займа на 250 млн лир сочли лишь способом финансировать военные приготовления. 8 апреля итальянцы тайно подписали договор с Пруссией, сроком всего на три месяца, по которому обязывались воевать против Австрии на стороне Пруссии, в обмен на что они получали Венецию. Договор придал итальянцам уверенности, и они отражали нападки Ротшильдов. Более того, эти нападки лишь усилили решимость итальянского правительства обложить налогом всех держателей облигаций. Обвинив итальянцев в том, что своей внешней и финансовой политикой они «нанесли смертельный удар по кредиту», Джеймс изрек неприкрытую угрозу: если итальянское правительство попробует взять еще один иностранный заем, «объявляю вам самым официальным образом, что я, распорядитель всех итальянских средств в Париже, полностью откажусь от всех новых операций с Италией и… сложу с себя ответственность за выплату процентов по итальянскому долгу…». Точно так же он злился на Бисмарка: союз Пруссии с Италией убедил Джеймса в том, что Бисмарк — «человек, который хочет только войны. Объявляю, что, к сожалению, я с радостью готов поддерживать Австрию, чтобы сбросить презренного Бисмарка».

Однако в конце концов не прусская агрессия, не непримиримость Австрии и не беззаботность Италии не дали предотвратить войну. На самом деле, несмотря на все их разговоры о чести, как только венские политики поняли, что война неминуема, они выразили готовность отступить и попытались найти компромисс. 9 апреля Меттерних, посол Австрии в Париже, признался Джеймсу, что Австрия «уступит», если на сторону Пруссии встанет Франция. То же самое он повторил и на следующий день. Джеймс записал: «Похоже, что Австрии, как и всем великим державам, нужны деньги, из-за чего я продолжаю верить в мир… Меттерних говорит, что Австрия готова предложить что угодно, лишь бы сохранить мир, и в конце концов, вероятно, уступит… Австрии нужно 8–10 млн гульденов. [Она] сделает все, что мы хотим, и примет все условия. Я не перенесу, если они вынуждены будут уступить Пруссии».

Судя по последней фразе, Джеймс все больше сочувствовал положению Австрии. Но самое главное, он ожидал, что Австрия капитулирует. В самом деле, такой исход казался вероятным, даже после того, как Бисмарк в Кобленце выдвинул совершенно неприемлемое предложение: чтобы Австрия отдала Шлезвиг и Гольштейн прусскому принцу. И только 28 мая Австрия наконец отклонила такой «компромисс»; и только 1 июня она обратилась к съезду Германского союза во Франкфурте, чтобы разрешить вопрос. Разрыв прежнего австро-прусского соглашения о герцогствах формально дал Бисмарку повод к войне. И даже тогда австрийские войска отошли от Гольштейна без боя.