Книга: Дом Ротшильдов. Мировые банкиры, 1849–1999

Назад: Золотая лихорадка

Дальше: Глава 4 Кровь и серебро (1863–1867)

Глава 3

Национализм и многонациональность (1859–1863)

Потеря Ломбардии… это потеря его железных дорог и дивидендов по его займу!Граф Шефтсбери, 1859

Вечером в четверг, 14 января 1858 г., в доме Альфонса де Ротшильда на улице Сент-Флорентен ужинал австрийский посол в Париже. Вдруг из Дома Ротшильдов прибыл клерк со срочным посланием. Джеймс, который также присутствовал на ужине, вышел из комнаты, но почти сразу же вернулся — «очень бледный», по словам Хюбнера, — и сообщил собравшимся, что итальянские террористы покушались на жизнь Наполеона III и императрицы Евгении. Понял ли Джеймс, что покушение послужит катализатором еще одного вмешательства Франции в итальянские дела, на сей раз решительно на стороне «революции» и против Австрии? Такое кажется маловероятным; было бы логичнее ожидать, что оставшийся невредимым император выступит против итальянского националистического движения. Вначале он именно так и поступал.

И все же, хотя Наполеон согласился на казнь своего вероятного убийцы, Феличе Орсини, император предпочел воспользоваться им как способом для странного выражения сочувствия делу национализма: перед казнью были преданы огласке два письма, предположительно написанные Орсини. В первом из них утверждалось, что, «пока Италия не вернет независимость, ни ваше величество, ни Европа не могут быть уверены в мире». Если даже этот призыв к оружию составил не он сам, Наполеон, несомненно, собирался на него ответить. Почти сразу же он обратился к правительству Пьемонта; 20 июля он встретился с Кавуром в Пломбьере, где обсуждалось не что иное, как перекройка карты Италии: в обмен на Савойю, по предложению Кавура, Наполеон должен был помочь Пьемонту создать Королевство верхней Италии «от Альп до Адриатики», которое затем образует Итальянскую федерацию с Папской областью, Королевством обеих Сицилий и оставшимися государствами Центральной Италии. Однако лишь в январе 1859 г. Франция и Пьемонт подписали официальное соглашение, символически скрепленное браком дочери Виктора-Эммануила Клотильды и имевшего сомнительную репутацию кузена Наполеона, принца Жерома (кроме того, Франции ради общего блага пожертвовали Ниццу). Но дипломатические маневры промежуточных месяцев, которые сопровождались неоднократными нападками на Австрию во французской прессе, давали Джеймсу все больше поводов для беспокойства — во всяком случае, так казалось.

5 декабря Джеймс отправился к Наполеону с жалобой на статью, которая появилась накануне в «Монитер». Вдохновителем статьи, без ведома императора, выступил Жером. Наполеон, после неловкой паузы, заверил Джеймса, что он «не собирается производить перемены в Италии»; несмотря на его недовольство политикой Австрии, он «уверял его… в своих миролюбивых намерениях». Однако через месяц Наполеон объявил Хюбнеру, что «если отношения [между Францией и Австрией] не так хороши, как ему бы хотелось, это ни в малейшей степени не повлияет на его чувства к его монарху»; слова императора нисколько не успокоили Джеймса, который на следующий день навестил Хюбнера вместе с английским послом Коули в состоянии «большой тревоги». Как передавал Хюбнер, на Парижской бирже началась паника. Позже Джеймс снова отправился к императору, который уверял его, что он не собирался оскорблять Хюбнера. Джеймс «вернулся вполне довольный и добился того, что акции на бирже пошли вверх». Однако всего через три дня рынок снова просел после объявления о браке Жерома и Клотильды; сам Наполеон признал, что, хотя Франция за него, биржа не на его стороне. 23 января, когда Джеймс ездил охотиться с императором, последний многозначительно жаловался на то, что Австрия укрепляет военное присутствие в Италии, и предупреждал, что Австрия «может напасть на Пьемонт». Игра в загадки продолжалась: в конце следующей недели Джеймс спросил, размещать ли ему заем для Австрии. Наполеон не возражал; но в феврале Джеймс заверил Хюбнера, что банк «Братья де Ротшильд» «решительно отказался давать деньги пьемонтцам, пока не устранится всякая угроза войны», несмотря на прямую просьбу со стороны Жерома. 10 марта на бирже вновь началась паника после слухов о том, что попытка Англии взять на себя роль посредника на переговорах провалилась. Хюбнер снова написал о встревоженности Джеймса. Но через две недели, после предложений России о конгрессе и требования Австрии о разоружении Пьемонта, когда в Париж приехал сам Кавур, всем показалось, что кризис снова слабеет. «Итак, господин барон, — обратился Кавур к Джеймсу, по словам очевидцев, — правда ли, что биржа поднимется на два франка в тот день, когда я подам в отставку с поста премьер-министра?» — «Ах, господин граф, — ответил Джеймс, — вы себя переоцениваете!» Примерно в то же время Джеймс стал автором еще одной остроты, ядовито намекавшей на знаменитую речь Наполеона в Бордо, которую тот произнес за семь лет до того: «Император не знает Франции. Двадцать лет назад можно было объявить войну, не нарушив всеобщего спокойствия. Тогда едва ли у кого-то, кроме банков, имелись государственные или коммерческие ценные бумаги. А в наши дни железнодорожные купоны или трехпроцентные облигации есть у каждого. Император был прав, говоря: „Империя — это мир“, но он не знает другого: если начнется война, империи конец».

«Нет мира, нет империи», — мрачно говорил он, а-ля Нусинген. То же самое было в Лондоне, где Лайонел подробно информировал о развитии событий Дизраэли, который получил министерский пост благодаря отставке Палмерстона после дела Орсини. 14 января Дизраэли писал Дерби, передавая сведения, которые, несомненно, поступили из Нью-Корта: «Тревога в Сити велика: в Средиземноморье прекратилась всякая торговля». Ценные бумаги упали не менее чем на 60 млн ф. ст., по большей части во Франции. Еще одна такая неделя сломит Парижскую биржу. «И все потому, что один человек решил все растревожить». В Сити надеются только на одно — что правительство не станет вмешиваться. «Хотя все было решено за несколько дней, пройдут месяцы, прежде чем восстановится спокойствие и мы окажемся накануне огромного процветания».

Сам Лайонел в своей предвыборной речи от 16 апреля призывал к «сильному правительству», все равно, либеральному или консервативному, способному ответить на «критические» события на континенте. Такие слова можно истолковать как одобрение проводимого Палмерстоном курса поддержки Пьемонта против Австрии; но нашлись либералы, которые заподозрили Лайонела в намеренном двуличии, призванном скрыть его проавстрийские настроения. Речь стала первым из многих намеков на то, что в мире международных отношений Ротшильды по-прежнему имели гораздо больше общего с тори, чем с либералами. Шафтсбери (противник эмансипации и потому едва ли беспристрастный) писал, что Лайонел накануне сражения при Мадженте был «почти безумен, потеря Ломбардии [Австрией] означала потерю его железных дорог и дивидендов по его займу! <…> Странно, страшно, унизительно, но… судьба этой страны — развлечение неверного еврея!»

Финансы «Объединения»

В период 1859–1871 гг. после ряда военных конфликтов в Европе и Америках Ротшильды столкнулись с новыми, судя по всему неразрешимыми, вопросами. Поскольку каждый из них, с одной стороны, был войной за объединение — объединение Италии, Соединенных Штатов, Германии, — историки склонны трактовать их итоги как в каком-то смысле предрешенные, пусть только в масштабах политической экономии. На самом деле в тот период велись войны между многими странами, и предвидеть их исход было совсем непросто. Национализм не играл решающей роли: в 1863 г. провалилось «объединение» Польши; на следующий год потерпело неудачу «объединение» Дании; еще через год — «объединение» рабовладельческих штатов, а в 1867 г. — «объединение» Мексики. Кроме того, политики намеревались создать не мононациональные государства, а федерации: Кавур изначально задумал федерацию Северной Италии; в Америке война также развернулась из-за федерализма; и в Германии Бисмарк в 1866 г. решил «больше придерживаться конфедерации государств… в то время как на практике придал ему [Северогерманскому союзу, а позже Германскому рейху] характер федерального государства с эластичными, неявными, но далекоидущими формулировками». Более того, все тогдашние конфликты могли бы разрешиться по-иному, если бы в их ход вмешались одна или обе мировые супердержавы, Великобритания и Россия. Однако вышло так, что обе они предпочли оставаться в стороне, при условии, что события в Европе не скажутся на событиях на Ближнем Востоке, которому они придавали больше значения; правда, их невмешательство ни в одном случае не было всецело определенным.

Таким образом, Ротшильды много раз стояли перед нелегким выбором. Когда Пьемонт, при поддержке Франции, начал войну с Австрией, на какую сторону следовало встать Ротшильдам, учитывая, что их финансовые интересы затрагивали все три этих государства? Когда в Америке штаты Союза воевали со штатами Конфедерации, кого следовало поддержать Ротшильдам? Они импортировали хлопок и табак из южных штатов, и эти статьи импорта составляли такую же важную часть их трансатлантических операций, как и инвестиции в северные штаты и железные дороги. Когда Пруссия и Австрия начали войну с Данией, возможно, это было не так проблематично, хотя связи между британской и датской королевскими семьями иногда приводили в замешательство лондонских Ротшильдов. Но когда Пруссия начала войну с Австрией и другими членами Германского союза, вопрос конфликта интересов стал не менее острым, чем позже, в 1870 г., когда началась Франко-прусская война.

По традиции из всего этого делают вывод, что войны 1860-х гг. должны были дорого обойтись Ротшильдам. Конечно, в дневниках дипломатов того периода много ссылок на встревоженных Ротшильдов, которые бледнеют, услышав ту или иную плохую новость: вполне типичны описания, приведенные выше, об их откликах на итальянскую войну 1859 г. Сам Джеймс во всеуслышание повторил, что его семья по традиции питает отвращение к войне. Так, в 1862 г. он сказал Бляйхрёдеру, «что принцип нашего дома — не давать деньги на войну; хотя предотвратить войну не в нашей власти, мы по крайней мере хотим сознавать, что не способствовали ей». Судя по тому, как лихорадило международные финансовые рынки, когда войны все же начинались, кажется вполне логичным предположить, что войны пагубно сказывались на балансе домов Ротшильдов. Кроме того, кажется, что объединение вначале Италии, а затем Германии означало смертный приговор для двух из пяти домов Ротшильдов. Неаполитанский дом прекратил свое существование в 1863 г., всего через три года после того, как «краснорубашечники» Гарибальди отвоевали Сицилию у Бурбонов, проложив дорогу к аннексии их древнего королевства Савойской династией. Компания «М. А. фон Ротшильд и сыновья» кое-как существовала еще тридцать лет после аннексии Франкфурта Пруссией; но его упадок (по крайней мере, в относительном выражении) начинается в 1866 г., когда Берлин насильственным путем утвердился в праве считаться новым финансовым центром Германии.

Однако у таких доводов есть один недостаток: им серьезно противоречат доказательства в виде экономической деятельности банков Ротшильдов в тот период. Как показано в таблице 3 а, 1860-е и 1870-е гг. стали двумя из трех самых прибыльных десятилетий для Лондонского дома за весь период до 1914 г. (еще одним таким десятилетием стали 1880-е гг.).

Если рассматривать все пять домов вместе, их средняя ежегодная прибыль выросла до беспрецедентного уровня в 1852–1874 гг. (см. табл. 3 б). Последние периоды 1874–1882 и 1898–1904 гг. были более прибыльными, но по сравнению с тем, что происходило до того, «годы объединения» можно считать поистине золотым веком.

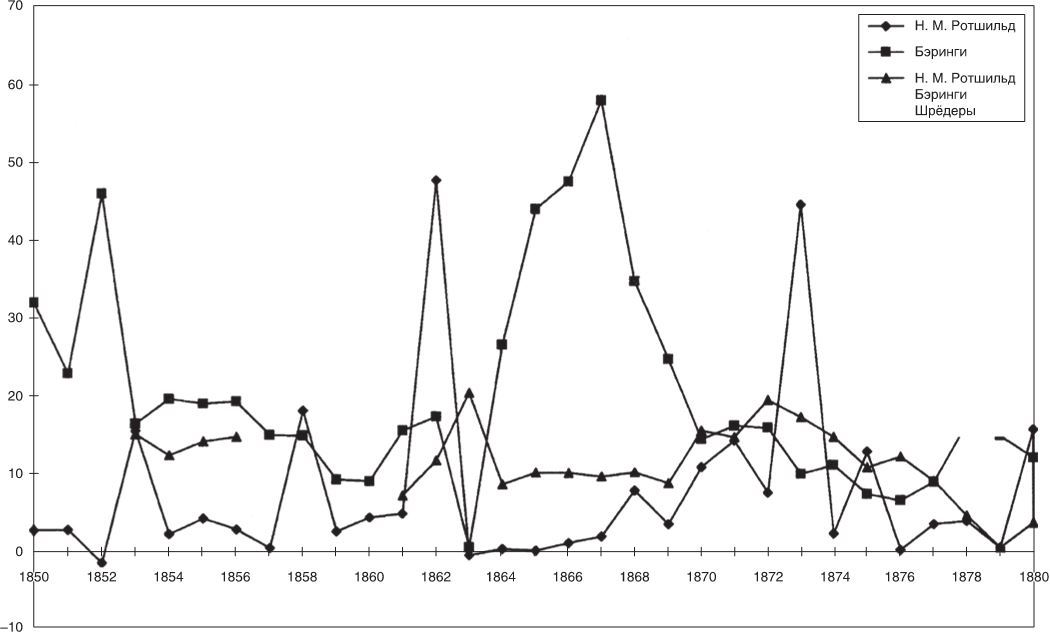

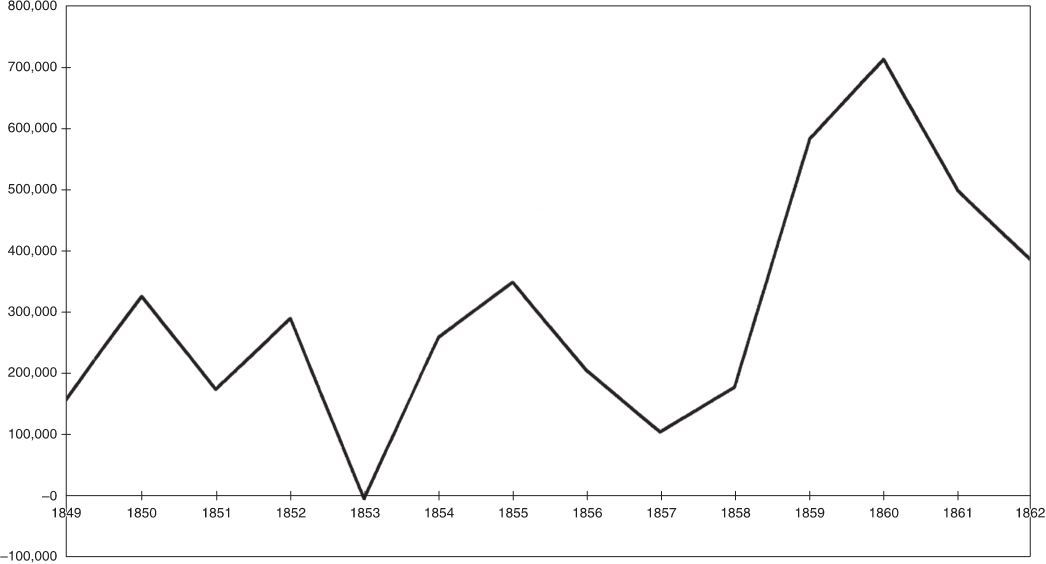

Конечно, средние цифры способны ввести в заблуждение, так как они суммируют периоды войны и мира. Но даже если проанализировать ежегодные цифры более подробно, результаты оказываются неожиданными. Иллюстрация 3.1 показывает, что 1859–1861 гг. — годы войны за объединение Италии — на самом деле стали самыми прибыльными в истории Неаполитанского дома.

Таблица 3а

Прибыль банка «Н. М. Ротшильд и сыновья», 1830–1909 (средние показатели за десятилетия)

Источник: RAL, RfamFD/13F.

Таблица 3б

Среднегодовая прибыль домов Ротшильдов в целом, 1815–1905, тыс. ф. ст.

Источник: Приложение 2, таблица г.

Судя по всему, цифры для Лондонского дома больше поддерживают версию о том, что войны того периода пагубно сказывались на Ротшильдах. На иллюстрации 3.2 сравнивается годовая прибыль Нью-Корта с годовой прибылью двух главных конкурентов Ротшильдов в Сити, Бэрингов и Шрёдеров. В каждом случае прибыль исчисляется в процентном отношении к капиталу к концу предыдущего отчетного года. Такое сравнение наглядно показывает, что 1863–1867 гг., годы войны за объединение Германии, действительно были неудачными для Лондонского дома; его самыми прибыльными годами были годы мира: 1858, 1862 и 1873 гг. Похоже, что в середине 1860-х гг., охваченных войной, процветали Бэринги (и в меньшей степени Шрёдеры), хотя для Бэрингов высокие прибыли, возможно, имели больше отношения к возвращению мира в Америку, чем к войне в Европе. Тем не менее было бы нелепо предполагать, что не существовало связи между общей рентабельностью того периода в целом для Ротшильдов и возобновлением военных конфликтов. Как будет показано в дальнейшем, главным образом финансируя военные приготовления европейских государств и международные операции, которые вытекали из войн того периода, Ротшильды сумели резко повысить свои прибыли в годы мира. Войны середины XIX в. не повредили их положению ведущего многонационального банка в мире, а, наоборот, создали для Ротшильдов беспрецедентную сферу деятельности, совсем как за полвека до того война подтолкнула их к богатству и дурной славе.

3.1. Прибыль Неаполитанского дома, 1849–1862 (в дукатах)

3.2. Прибыль в процентном отношении к капиталу банков «Н. М. Ротшильд и сыновья», «Братья Бэринг» и банка Шрёдеров, 1850–1880

Войны 1850–1860-х гг. велись государствами, не имевшими огромных средств; это больше чем что-либо другое объясняет важность роли, которую в тот период играли банки, — и значительные прибыли, которые они могли извлечь. Базы налогообложения оставались ограниченными. Более того, в тот период они были особенно ограниченными, поскольку все больше государств следовало примеру Великобритании в области либерализации торговли. В 1853 г. Австрия урезала тарифы и подписала торговое соглашение с возглавляемым Пруссией Германским таможенным союзом, в 1860 г. Франция подписала договор о свободной торговле с Великобританией — и в краткосрочной перспективе следствием сокращения тарифов стало сокращение прибыли до тех пор, пока брешь не заполнилась благодаря росту товарооборота. Труднее всего совершенствовать тарифы было Австрийской империи с ее неравноправными территориями. Несмотря на героические усилия, предпринятые Бруком в 1850-е гг., в тот период бюджет ни разу не был сбалансирован. В Пруссии же, наоборот, существовала относительно действенная система роста доходов, когда казну пополняли рентабельные государственные предприятия; но политический конфликт между парламентом, где главенствующее положение занимали либералы, и все более консервативным монархом делал финансы почти такими же проблематичными. Вопрос о том, кто должен определять военный бюджет — ландтаг или король, — был одним из двух основных вопросов, которые был призван решить Бисмарк. Когда он обратился ко второму вопросу — кто должен управлять Германией, — ему пришлось значительно увеличить военный бюджет. Финансовые уловки, на которые он пошел, чтобы обойти прусский парламент, играли такую же важную роль для объединения Германии, как и битвы при Садове и Седане.

Еще больше, чем в предыдущее десятилетие, к услугам политиков, стремившихся добыть деньги другими средствами, кроме налогообложения, были преимущества стремительно растущей и меняющейся международной банковской системы. Если 1850-е гг. можно назвать десятилетием «Креди мобилье» и сходных с ним инвестиционных банков, то в 1860-е гг. наблюдалось разрастание более солидных учреждений, акционерных депозитных банков. В Великобритании это имело сравнительно ограниченное значение для Ротшильдов, потому что большинство депозитных банков почти исключительно концентрировались на таких внутренних финансовых операциях, которых лондонские Ротшильды всегда избегали. Тем не менее в результате либерализации английского корпоративного права в 1856 и 1862 гг. предпринимался ряд попыток учредить акционерные банки с иностранным участием, из которых Англо-австрийский банк, основанный в январе 1864 г. Джорджем Гренфеллом Глином, представлял, пожалуй, самую серьезную опасность для интересов Ротшильдов. Эти новички, выражаясь словами старшего сына Лайонела Натти, «совершали огромное количество рискованных операций, настолько, что дядя Маффи [Майер] готов был вести с ними очень мало дел, если вообще иметь с ними дело».

Во Франции Джеймсу пришлось довольствоваться четырьмя крупными новыми конкурентами, появившимися в тот период: «Индустриальный и коммерческий кредит» (Crédit industriel et commercial), основанный в 1859 г., «Общество депозитов и счетов» (Société de dépôts et comptes courants) (1863), «Сосьете женераль» (1864) и «Лионский кредит» (Crédit Lyonnais), который открыл парижский филиал в 1865 г. Более того, не всех их можно считать конкурентами в строгом смысле слова. Так, «Сосьете женераль» был основан группой, в которую входили Талабо, Бартолони и Делахант, уже связанные с Ротшильдами в различных железнодорожных компаниях, и новый банк часто действовал совместно с Ротшильдами. Отношения с «Лионским кредитом» также носили теплый характер. Более того, новые банки представляли более серьезную угрозу для «Креди мобилье», который и сам все больше действовал как депозитный банк после ограниченного успеха своих честолюбивых инвестиционных проектов 1850-х гг. Тем не менее само их существование способствовало расширению оснований французских финансов, что могло лишь относительно уменьшить влияние Ротшильда в Париже. Джеймс предпочел не участвовать напрямую в «Сосьете женераль», хотя его недвусмысленно приглашали «встать во главе» этого учреждения; очевидно, после «Реюньон финансьер» он передумал учреждать собственный акционерный банк в Париже. И в Австрии возникали новые акционерные предприятия, составившие конкуренцию «Кредитанштальту» Ротшильдов. В 1863 г., когда Джеймсу и Ансельму предложили учредить в Вене австрийский вариант «Креди фонсье», они отказались. Их отказ открыл путь бельгийскому финансисту Ланграну-Дюмонсо, желавшему создать международную сеть ипотечных банков и других учреждений. Будучи католиком, он открыто противопоставлял себя иудеям Ротшильдам.

Все это предоставляло воюющим сторонам более широкий выбор, чем в прошлом: если Ротшильды отказывались предоставить им требуемые средства, они обращались к другим. Поэтому Ротшильды больше не могли рассчитывать на возможность применить вето к воинственным политикам (если такая возможность вообще когда-либо существовала). И хотя отдельные страны проигрывали войны из-за недостатка средств, но это не мешало их правительствам развязывать войны. Если и есть экономическое объяснение поражениям Австрии, Конфедерации и Франции, одно из них заключается в том, что они были меньше способны эксплуатировать новые источники финансирования, чем Пьемонт, Северные штаты и Пруссия; точнее, финансовые рынки испытывали меньше желания предоставлять им займы. В ту эпоху растущая интеграция международной денежной системы наделила банкиров в целом беспрецедентной властью, хотя ни один отдельно взятый банк и не мог похвастать таким же влиянием, каким пользовались Ротшильды до 1848 г. Сочетание свободной торговли и развития биметаллизма как международной денежной системы сокращало свободу маневра для политиков; небольшие просчеты — как дипломатические, так и финансовые — могли привести к быстрому наказанию со стороны инвесторов. Очевиднее всего такое наказание выражалось, конечно, в падении цен на государственные облигации или падении спроса на ту или иную валюту. Конвертируемость валют подвергалась своеобразному экзамену. Таблица 3 в иллюстрирует серьезность кризиса 1858–1859 гг. для австрийских облигаций по сравнению с облигациями Великобритании и Франции. То, что облигации одной из великих держав способны были в результате военных поражений потерять более половины своей цены, говорит само за себя.

Таблица 3в

Финансовые последствия объединения Италии

Примечание. Цифры для Великобритании и Франции приводятся по еженедельным ценам закрытия на Лондонской бирже; цифры для Австрии и Пруссии приводятся по заключительным ценам конца года на Франкфуртской бирже.

Источники: Spectator; Heyn, «Private banking and industrialisation». P. 358–372.

От Турина до Сарагосы

Дипломаты и политики в 1859 г. докладывали об «озабоченности» Ротшильдов. На самом деле в то время Ротшильды тщательно взвешивали все за и против, желая убедиться, что обе стороны конфликта заплатят им за их финансовые услуги. Этот фактор, естественно, упускают из виду историки, привыкшие полагаться в первую очередь на письма и дневники дипломатов. Таким образом, призывая Наполеона III сохранить мир, Джеймс без всяких колебаний отдал 500 млн франков на французский заем 1858 г., получивший название «военного». В то же время Лондонский дом в январе 1859 г. возглавил размещение займа Австрии на 6 млн ф. ст., направленный на укрепление фискальной и денежной стабилизации, достигнутой Бруком после его назначения министром финансов в 1855 г. Вопрос с Пьемонтом казался более сомнительным. Летом 1858 г., после долгих переговоров, Джеймс помог организовать пьемонтский заем в 45,4 млн лир (номинал) для Кавура (разделив облигации между Парижским домом и Туринским национальным банком) после того, как правительство осознало, что у открытой подписки на внутреннем рынке мало шансов на успех.

Однако в декабре следующего года, когда Кавуру понадобилось еще 30–35 млн на французском рынке капитала, положение изменилось. Кавур попытался помириться с Перейрами, обещая, что откажет Джеймсу в «монополии над нашими рентными бумагами, которых он столько лет домогается». «Если, разведясь с Ротшильдом, мы сочетаемся браком с Перейрами, — размышлял Кавур, — из нас, наверное, получится счастливая пара». Но на сей раз стратегия натравливания двух конкурентов друг на друга не возымела успеха; ни одна из сторон не горела желанием соглашаться на условия, предлагаемые Кавуром, и он вынужден был прибегнуть к ограниченной открытой подписке, выпустив рентных бумаг на 1,5 млн франков по цене значительно ниже той, по которой он предлагал продавать их банкам (79 против 86). Такой исход отражал не столько отказ Ротшильдов финансировать войну, сколько общее нежелание, которое разделял и «Креди мобилье», выпускать большое количество облигаций после неудачи австрийского займа. Однако следует отметить: несмотря на то, что Джеймс говорил Хюбнеру, Ротшильды все же приняли участие в последнем предвоенном займе Кавура, взяв облигаций на 1 млн лир, когда он продал их еще на 4 млн.

Таким образом, в конце апреля 1859 г., когда, наконец, началась война — после опрометчивого ультиматума, предъявленного Австрией, ошибочно полагавшей, что Россия и Пруссия встанут на ее сторону, — Ротшильды сыграли хотя бы какую-то роль в финансовых приготовлениях всех трех противоборствующих сторон. Простодушно предполагать, что они пытались предотвратить войну и потому ее начало стало для них серьезным ударом, — значит делать ту же ошибку, какую делали в то время Хюбнер и другие: судили Джеймса по его словам, а не по делам. Джеймс прекрасно понимал, что никак не сможет остановить войну; он стремился минимизировать потери от уже проведенных операций и максимизировать прибыли по любым новым операциям, которые могли возникнуть в связи с войной. Классической иллюстрацией этого положения служит телеграмма, посланная из Лондона в Парижский дом 30 апреля 1859 г. — в тот день, когда австрийские войска перешли границу Сардинии, — которая гласит: «Начались враждебные действия Австрии нужен заем в 200 млрд флоринов».

Впрочем, война прекратилась сама по себе. Как только Австрия была разгромлена в битве у Сольферино (24 июня), Наполеон поспешил выдвинуть условия, вполне объяснимо боясь последствий того, что Пруссия объявила мобилизацию в Рейнской области. В Виллафранка (12 июля) он добился компромисса с Францем Иосифом; в результате могло показаться, что Кавур брошен на произвол судьбы: Австрия вернула себе Венецию и ломбардские крепости и добилась смутного обещания, что другие итальянские правители, которым угрожали восстания националистов, будут восстановлены на престолах. Только когда стало очевидно, что с помощью таких мер удастся предотвратить кризис на Рейне, возобновились планы объединения Италии. В конце декабря 1859 г. многим казалось, что Наполеон III готов бросить папу римского (которого французские войска до тех пор теоретически защищали). В январе 1860 г. Кавура восстановили в должности; а 23 марта они с Наполеоном обновили Пломбьерское соглашение. В обмен на Савойю и Ниццу Франция готова была поддержать ряд плебисцитов в итальянских государствах, исход которых был предрешен. Но возникало два вопроса. Может ли Кавур контролировать революцию, которую он начал? Только когда «Тысяча» Гарибальди выбежала из тумана в Неаполе, а армия Кавура пронеслась по Папской области, стало ясно, что он добился успеха и новая Италия станет монархией по образу и подобию Пьемонта. Вторым вопросом стал вопрос о том, станут ли великие державы снова вмешиваться, как они делали до того много раз, чтобы сохранить в Италии порядок, установленный еще Меттернихом. Но Пруссия соглашалась спасать Австрию только в обмен на гегемонию в Германии, в чем Австрия ей отказывала; Россия же готова была порвать с Францией только в обмен на пересмотр договора 1856 г. о Черном море, против чего выступала Великобритания.

Трудно сказать, что думали все Ротшильды о новом королевстве Италия, официально провозглашенном в 1861 г. Джеймс дважды давал понять Кавуру, что объединение ему по душе; в то же время более молодые члены семьи, жившие в Англии, поддались италофильскому воодушевлению. В 1860 г. дочери-подростки Энтони, Констанс и Энни, «за какие-нибудь полчаса переложили гарибальдийский гимн свободе английскими стихами». С другой стороны, Джеймса беспокоила роль, которую играл Гарибальди. Удивляться нечему: вторгнувшись в Неаполь в сентябре 1860 г., Гарибальди поставил тамошний дом Ротшильдов в очень трудное положение. Адольф предпочел бежать с Франциском II, королем из династии Бурбонов, в Гаэту, к северу от Неаполя. Вскоре стало очевидно, что ни Джеймс, ни Ансельм не собираются предоставлять займы монарху в изгнании (в 1,5 и 2 млн франков соответственно), которые он просил. Смущение Адольфа, возможно, отчасти объясняется враждебностью его сестры Шарлотты по отношению к Гарибальди, «итальянскому мятежнику». Она горько сожалела, что руководство партии вигов в 1864 г., когда он посетил Англию, оказало ему «радушный прием». Если вспомнить, как Шарлотта два года спустя осуждала Бисмарка, и сравнить ее замечания, можно понять, как изменились взгляды женщины, которая ранее с воодушевлением приветствовала революции 1848 г., и до какой степени она в последующие годы усвоила взгляды своего дяди Джеймса на текущие события.

Взгляды Джеймса можно назвать поистине наднациональными; националистическая риторика его почти не задевала — он приписывал ее прискорбной склонности демократизировать международные отношения. Вот почему Джеймс с таким подозрением отнесся к Гарибальди, каждый шаг которого как будто ослаблял биржу. По его мнению, Наполеон III проявил слабость, потому что учитывал чувства французского народа при формировании своей внешней политики. Позже он считал признаком ненадежности Бисмарка то, что он готов был эксплуатировать националистические настроения в Германии в интересах Пруссии. По мнению Джеймса, события 1860 и 1866 гг. слишком напоминали о 1848 г. С другой стороны, нельзя считать Джеймса несгибаемым реакционером, призывавшим соблюдать условия договоров 1815 г. Он предпочитал думать о государствах как об операциях, что можно назвать вполне разумным подходом, если учесть, сколько итальянских политиков (например, Кавур и Бастоджи) в прошлом были банкирами. Таким образом, то, в чем историки, следующие примеру тогдашних интеллектуалов, видели создание нации, Джеймс приравнивал к процессам слияния и разъединения. Это лучше позволяет понять его отношение к затруднениям Австрии после 1859 г. Взятие власти в Италии Пьемонтом имело смысл и было успешным; Австрия после поражения была так же слаба в финансовом отношении, как и прежде. Поэтому ей следовало продать права на Венецию или Гольштейн тем государствам, которым по карману было их содержать, — Италии и Пруссии. Джеймса немного озадачивало то, что австрийский император предпочел воевать, а не извлечь выгоду из поражения Габсбургов, продав права на отдельные части империи. В конце концов, для Джеймса не было большой разницы, управлялась Венеция из Вены, Турина или Флоренции; для него карта Европы по-прежнему была скорее сетью железных дорог, чем множеством государственных границ. Более того, как совершенно справедливо выразился Шафтсбери, самым важным последствием итальянской войны для Ротшильдов стало то, что после нее значительная часть территории, по которой проходили Имперская Ломбардо-Венецианская и Центрально-итальянская железные дороги, перешла из Австрии в новое королевство — Италию. Самыми важными статьями Цюрихского договора (ноябрь 1859 г.) стали те, в которых подтверждалось действие существующих концессий, дарованных Австрией в Ломбардии, заменивших новое итальянское государство в договорах там, где это возможно, и тот же принцип применялся к концессиям, предоставленным различными итальянскими государствами в июле 1860 г. Формально отдельные компании прокладывали железнодорожные пути по обе стороны итало-австрийской границы; на практике те же акционеры по-прежнему встречались в Париже под председательством Джеймса и обсуждали дела всей железнодорожной сети на севере Италии.

Именно в таком свете следует рассматривать реакцию Ротшильдов на объединение Италии. Вначале он собирался предложить свои услуги и побежденным, и победителям в равной степени. Уже в августе 1859 г. австрийское правительство с удивлением узнало, что Парижский дом выпускает облигации для Тосканы, хотя на самом деле тогдашняя эмиссия дополняла предыдущую операцию. В марте следующего года Джеймс через Ансельма передал, что будет рад помочь и австрийскому казначейству, которое с трудом пыталось покрыть дефицит. Что характерно, он воспользовался слабостью Габсбургов, чтобы выдвинуть первое из многих условий. Он готов был выделить до 25 млн из запланированного займа в 200 млн гульденов, при условии, если в операции не будет принимать участия ни один другой иностранный банк. «Министр не хочет доверять эту операцию нашим домам, — угрожающе писал он, — и он понятия не имеет, какой вред он наносит собственному кредиту и какому риску подвергает успех всего предприятия. Публика уже привыкла к тому, что наши дома так или иначе покровительствуют всем австрийским [займам?]». Если операцию не поручат исключительно Ротшильдам, общественность решит, «что мы умываем руки и утратили веру в австрийские финансы, что произведет очень плохое впечатление».

В августе Джеймс послал такое же письмо в Турин, где в августе 1860 г. выпустили новый заем на 150 млн лир. Хотя он взял примерно на 17,5 млн лир новых 4,5 %-ных рентных бумаг (по цене в 80,5), Джеймсу казалось, что ему должны были дать больше. Он объявил, что это «место, где можно сделать деньги, и у них есть для нас работа»: «Я далек от мысли, что нам следует предлагать новую операцию или говорить, что мы охотно позволим вырасти их рентным бумагам. Нет, ибо, если Гарибальди будет продолжать в том же духе, никакого роста я не предвижу, и даже если он останется спокоен, мне все равно будет казаться, что лучше немного продать… Если сейчас… нам придется продать ренты на 1 млн, чтобы показать нашу силу, я ничего не имею против».

Как мы увидим в дальнейшем, Ротшильды способны были воспользоваться последствиями итальянской войны для того, чтобы вернуть свое влияние и во Франции, хотя там их завуалированные угрозы оказались излишними.

Джеймс даже пытался оживить давние отношения с Ватиканом, хотя сам поспешил избавиться от его облигаций в декабре 1860 г. Если он опасался, что Кавур и Гарибальди вскоре учредят новую столицу Италии в Риме, вскоре Джеймс осознал свою ошибку: несмотря на желание Наполеона уступить Папскую область Кавуру, для него оказалось невозможно с политической точки зрения вывести французские войска из самого Рима. По этому вопросу император оставался заложником своих союзников-ультрамонтанов, сторонников абсолютного авторитета римского папы. Поэтому в 1863 г., когда хронически неплатежеспособный Ватикан вынужден был снова обратиться на улицу Лаффита, Ротшильды охотно согласились помочь, хотя и не в такой степени, как надеялся папа. С самого начала, с 1830-х гг., их отношения всегда казались неправдоподобными. Учитывая агрессивно реакционное отношение Пия IX в тот период, с высоты сегодняшнего дня подобные отношения выглядят довольно странными, и нет ничего удивительного, что папский нунций в Париже шутил: «Тезис заключается в том, чтобы сжечь месье де Ротшильда; гипотеза — в том, чтобы ужинать с ним». В действительности те конкуренты (вроде Ланграна-Дюмонсо), которые мечтали заменить «Иуду» «католической финансовой силой», не обладали финансовой силой Ротшильдов; а в их силе очень нуждались, так как кредит Ватикана в 1860-е гг. серьезно просел. Более того, отдельные члены семьи особенно почтительно относились к чувствам католиков. Так, на Шарлотту произвели большое впечатление особенности католического богослужения и благотворительные учреждения англокатоликов. Да и сам Джеймс в 1867 г. выказал определенное почтение к католицизму, когда отказался ратифицировать крупный итальянский заем, который предлагалось обеспечить временными владениями духовенства.

Решение устраниться от займа 1867 г. необходимо также рассматривать в контексте растущего разочарования Ротшильдов в финансовой политике молодого итальянского государства. Уже в декабре 1861 г. Джеймс начал сомневаться в стабильности финансов нового государства. Похоже, жаловался он, министр финансов вознамерился «погубить» собственный кредит, придавая больше значения новым военным расходам (в предвкушении дальнейших битв для завершения процесса объединения страны), чем уже существующим государственным задолженностям. В течение 1860-х гг. Джеймс не терял оптимизма относительно долгосрочных экономических перспектив нового государства: он называл Италию «нашим любимым коньком». Трудность заключалась в том, что, хотя новое правительство мечтало наложить руки на Рим и Венецию, его военные расходы все увеличивались. К тому же на юге Италии существовало серьезное сопротивление тому, что казалось тамошним жителям господством Пьемонта. Это углубляло пропасть между расходами молодого государства и его доходами. В 1859–1865 гг. новое правительство заняло не менее 1850 млн лир: текущие поступления от налогов и из других источников покрывали лишь половину его расходов. Такая политика, естественно, влияла и на итальянские облигации, и на новую валюту. Итальянские рентные бумаги, которые, как Джеймс предсказывал в 1862 г., «вырастут до 75… если не до 80», опустились до низшей точки в 1866 г. Они котировались по 54,08 — ниже, чем римские облигации. 1 мая 1866 г., через год после того, как Италия вступила в Латинский монетный союз с Францией, Бельгией и Швейцарией, и накануне возобновления войны с Австрией, правительству пришлось временно отменить конвертируемость лиры.

Таким образом, молодое итальянское государство с финансовой точки зрения оказалось разочарованием. Письма Ротшильда 1860-х гг. полны оскорблений в адрес нового королевства: итальянцев он называл «сбродом», а постоянно меняющихся министров — «ослами» и «идиотами». Саму же Италию он называл не более чем «притворной великой державой». В сентябре 1864 г. Альфонс произвел на свою кузину (и тещу) Шарлотту впечатление «озабоченного, потому что дом перегружен итальянскими ценными бумагами. Он говорит, что королевство Италия протянет недолго»; кроме того, Альфонс предчувствовал рост «ненависти между Неаполем, Сицилией, Тосканой и Пьемонтом». До начала объединения Джеймс надеялся, что новое государство станет чем-то вроде более крупного Пьемонта; вместо того, как с досадой заметил Альфонс в 1866 г., кредит Италии стремительно падал и сравнялся с кредитом Испании или Мексики. «Эти итальянцы настоящие мошенники, — сердито писал он, услышав о новом налоге на иностранный капитал, — и я по крайней мере могу поздравить себя с тем, что всегда считал их такими, несмотря на лирику и тирады в их защиту, которые произносились в Англии и Франции».

С другой стороны, и слабое правительство могло стать источником хороших операций. Несмотря на ворчанье Джеймса, Ротшильды несколько раз помогали Национальному банку пополнить тающие резервы драгоценных металлов начиная с сентября 1862 г. Через полгода Лондонский и Парижский дома провели крупную эмиссию рентных бумаг примерно на 500 млн франков (номинал). Однако вскоре деньги понадобились снова, и в 1864 г. правительство и его банкиры долго спорили из-за цены, по которой правительство соглашалось продавать свои казначейские векселя. Более или менее приготовившись к выпуску рентных бумаг еще на 150 млн, Ротшильды с ужасом узнали, что итальянское правительство продает краткосрочные облигации по такой цене, которая расшатывала рынок. Только для того, чтобы предотвратить дальнейшее падение, Джеймс и Лайонел договорились о займе в размере 17–18 млн лир золотом.

Хотя неспособность итальянского правительства сбалансировать бюджет и последовавшее вскоре падение цен на государственные облигации смущали главных иностранных банкиров Италии, все вышеописанные операции отнюдь не были неприбыльными. И все же Джеймс и Лайонел были недовольны полученной комиссией. Вдобавок они хотели воспользоваться постоянными трудностями итальянского правительства с движением денежной наличности для того, чтобы вынудить его предоставить уступки их железнодорожной компании. Правда, их надежды на «слияние» Ломбардской линии и всех незавершенных линий к югу от Ливорно, Рима и Неаполя не оправдались из-за политической оппозиции в новом итальянском парламенте, где не хотели, чтобы иностранцы контролировали национальную железнодорожную сеть; депутатам, естественно, хотелось, чтобы у Италии было не только свое государство, но и свои железные дороги. Но к 1865 г. финансовые потребности правительства пересилили такой экономический национализм: за 200 млн лир договорились продать существующие государственные линии Ломбардской компании. Из-за этого финансы самой компании оказались в опасности и потребовались краткосрочные займы и от Ротшильдов, и от «Сосьете женераль» Талабо. Одновременно компания хотела собрать необходимые средства, выпустив новые облигации. Можно считать такие инвестиции стратегическими в силу таких же приобретений в Австрии и Швейцарии.

Кроме того, в 1865 г. возобновились дебаты о строительстве железной дороги через Альпы. Пока остальные обсуждали относительные достоинства перевалов Фрежюс (Франция), Лукманьер/Сен-Готард (Швейцария) и Бреннер (Австрия), Джеймс сохранял невозмутимость, так как он подумал почти обо всем. В то время как другие объединяли отдельные страны, Ротшильды втихомолку объединяли Европу. Как Джеймс сказал Ландау в декабре: «Все эти вопросы взаимосвязаны». «Совершенно не приходится сомневаться, — с радостью писал он банкиру д’Эйхталю, — что линия Бреннер… станет первым маршрутом через Альпы, в самом центре Европы, и весьма выгодно для себя отвлечет большую часть общего трафика с Восточной, Средиземноморской и Адриатической линий на запад Европы…» Вот что представляла собой для Джеймса карта Европы — карту железных дорог.

Параллель, которую Альфонс провел с Испанией, весьма полезна, так как в тот период в самом деле прослеживается поверхностное сходство между операциями Ротшильдов в Испании и в Италии. И в Испании главными были железные дороги, а Сарагосская линия играла ту же роль в испанских расчетах Джеймса, что и Ломбардская линия в Италии. Как и итальянское правительство, правительство в Мадриде продолжало существовать в условиях бюджетного дефицита — так было почти без перерыва начиная с 1820-х гг. В обоих случаях условием финансовой помощи Ротшильдов становились железнодорожные концессии. Однако существовало три различия между Испанией и Италией. Во-первых, в Испании сильнее ощущалась политическая нестабильность: за военным переворотом 1854 г., вызванным протестом против абсолютистских претензий королевской семьи, последовала полномасштабная революция. Старые разногласия между «умеренными» и «прогрессистами» — во главе обеих партий стояли свои полководцы — привели к конституционному кризису 1856 г. «Умеренный» режим генерала Леопольдо О’Доннела был свергнут в 1863 г. в результате еще одного переворота. Через три года еще один генерал совершил неудачную попытку пронунсиаменто (военного переворота). Иногда такой политический хаос бывает весьма поучителен. В декабре 1864 г. Джеймс писал: «Здесь ничего нового. В Испании смена правительства». Но в феврале 1867 г. он пророчески предупреждал сыновей, что в Испании надо ожидать «1792 года». «В целом, — размышлял Альфонс ближе к концу того года, — Испания движется в направлении, противоположном остальным странам. Испания спокойна, когда весь остальной мир в неприятностях, и устраивает революции, когда остальной мир отдыхает». Он называл Испанию «страной сюрпризов, где… невозможно рассчитывать на завтрашний день».

Второе различие между Испанией и Италией, как не уставал напоминать братьям Нат, заключалось в том, что в Испании была более долгая история несостоятельности: всякий раз, как испанское правительство выходило на рынок облигаций, оно встречалось с недовольными держателями старых «пассивных долгов», по которым прежнее правительство объявило дефолт. Острый дефляционный кризис, охвативший Испанию в середине 1860-х гг., едва ли способствовал росту ее кредитоспособности. Наконец, испанские железные дороги были гораздо менее рентабельными, чем итальянские. В середине 1860-х гг., когда правительственные субсидии закончились, Сарагосская линия задолжала Парижскому дому целых 40 млн франков и имела годовой дефицит в 1,5 млн франков. Письма Парижского дома полны горьких сетований по поводу финансового «кошмара».

Этим во многом объясняется сравнительно осторожное отношение Джеймса и его племянников к очередной просьбе очередного испанского правительства о займе в 1860-е гг. В 1861–1862 гг. удалось договориться о небольшой ссуде; но более крупная операция в 1864 г. потерпела неудачу, предположительно из-за попыток таких конкурентов, как Бэринги и Перейры, заполнить этот пробел. Через два года Джеймс соглашался одобрить новый заем в 8 млн франков только в обмен на налоговые льготы или субсидии для его железнодорожной компании (судя по некоторым признакам, такая цель на время сплотила Ротшильда с Перейрами). Однако конкурирующая группа французских банков под руководством Фульда и Хоттингера обошла их, предложив мадридскому правительству новую эмиссию на сумму около 79 млн франков. В 1867 г. Испания взяла еще один заем, организованный «Сосьете женераль» (при поддержке Бэрингов), с помощью которого рассчитывали конвертировать так называемый «пассивный долг», выплаты процентов по которому были приостановлены. Хотя конкуренция раздражала Джеймса, история просто повторялась: английские Ротшильды очень не хотели связываться с новыми испанскими облигациями, предпочитая, как раньше, предоставлять Испании небольшие займы в обмен на продукцию Альмаденского месторождения. Другие виды предложенного обеспечения — монополия на соль, монополия на табак или доход от колониальных товаров на Кубе — не обладали притягательностью ртути: английские Ротшильды всегда предпочитали металлы, и чем они драгоценнее, тем лучше.

Французские Ротшильды, наоборот, главным образом хотели закрепить за собой концессии на увядающую Сарагосскую линию. С этой целью они готовы были и дальше предоставлять Испании небольшие ссуды и даже новый крупный заем: как справедливо выразился Энтони, «в первую очередь барон думает о железных дорогах». Мучительные переговоры 1867 г. вращались вокруг запрета хождения испанских облигаций на французской бирже, который был наложен в 1861 г. в попытке бороться с экспортом капитала. Французский премьер Эжен Руэр признавался, что хотел бы покончить с запретом — и таким образом допустить новый испанский заем — при условии, что испанское правительство приведет в порядок финансовые дела. Вопрос заключался в том, получит ли Сарагосская линия после реорганизации какие-либо преференции, к которым стремился Джеймс. Впрочем, до конца неясно, зачем испанскому правительству понадобилось занимать от 10 до 100 млн франков просто для того, чтобы передать их контролируемым Францией железнодорожным компаниям. Переговоры, которые начались от имени правительства Нарваэса и велись банком Саламанки, еще тянулись, не приводя ни к каким результатам, когда грянула революция — к тому времени Нарваэс уже умер, а банк Саламанки обанкротился. «Немного надежности и стабильности в политической системе, — ворчал Альфонс, — были бы куда действеннее, чем любая субсидия». Однако его надеждам не суждено было осуществиться: в сентябре коалиция генералов, возглавляемая Хуаном Примом, начала успешную революцию, свергнув королеву Изабеллу. Более того, одной из причин, по которой переговоры о займе оказались безрезультатными, скорее всего, стали опасения банкиров, которые предчувствовали мятеж. Как признавался Альфонс, Вайсвайлер «давно предчувствовал катастрофу».

Наполеон в Ферьере

Само по себе примечательно, что Альфонс мог рассчитывать на поддержку со стороны французского правительства в переговорах с Испанией. На первый взгляд роль Франции в объединении Италии можно считать одним из наивысших достижений Наполеона III, и Вторая империя никогда не выглядела более внушительной извне, чем в начале 1860-х гг. В апреле 1861 г., когда Лайонел посетил Париж, он был потрясен масштабной перестройкой города, проведенной под руководством барона Жоржа Османа. «Не скрою, — полушутя заметил он, увидев широкие новые бульвары, проложенные на месте тесных переулков старого города, — мне жаль, что нельзя позаимствовать такого человека, как император, чтобы он кое-что изменил и в старом Лондоне». Однако под внешним лоском скрывались серьезные недостатки Второй империи. Отчасти они были дипломатическими. Ничто так не настроило против Наполеона английских либералов, как захват Савойи и Ниццы в марте 1860 г.; такое подтверждение «огромных планов», сродни планам его дяди, сводило на нет все дипломатические плюсы англо-французского торгового договора, подписанного в том же месяце. По мнению Джеймса, англо-французские противоречия сулили Франции одни неприятности; он считал, что все произошедшее стало результатом отречения Луи-Филиппа. «Самые революционные достижения во французской внутренней политике, — говорил он в октябре 1859 г. новому австрийскому послу Рихарду Меттерниху, — не так глубоко повлияют на здешний финансовый мир, как разрыв с Англией». «Очень жаль, — заметил Майер Карл в марте следующего года, — что благоприятное впечатление от договора страдает из-за всех неудачных речей [об Италии], которые ни к чему хорошему не ведут… и могут испортить взаимопонимание, которое должно существовать между Англией и Францией во имя общей безопасности в Европе». По словам одного дипломата, «крупные парижские финансисты, и особенно Ротшильды… сеют панику и кричат во всеуслышание, что война между двумя великими морскими державами неизбежна».

Такое охлаждение отношений отразилось и на экономике. Гражданская война в США привела начиная с 1860 г. к утечке золота из Европы через Атлантику. Процесс затронул и Лондон, и Париж; но в то время, как Английский Банк для защиты своих резервов полагался главным образом на рост учетной ставки, Банк Франции еще не совсем перешел к строгой имитации методов «Старушки с Треднидл-стрит». Отчасти для того, чтобы избежать дальнейшего роста учетной ставки — против чего высказывались некоторые директора, — управляющий Банком Франции в ноябре 1860 г. разрешил закупать золото в Лондоне. К сожалению, его агент совершил ошибку и пошел на конфронтацию, изъяв 300 тысяч ф. ст. напрямую из самого Английского Банка. Альфонс осудил его действия. Договор об обмене 50 млн франков золотом из Английского Банка на эквивалентную сумму серебром из Банка Франции предоставил Банку Франции лишь временную передышку, причем Банк Франции подвергался дополнительному давлению из-за ненормально большого французского торгового дефицита и финансовых потребностей правительства.

Эти трудности вынудили правительство обратиться к Ротшильдам. В октябре 1861 г. договорились о сложной операции, посредством которой банк «Братья де Ротшильд» и еще пять парижских банков (Хоттингера, Фульда, Пилле-Виля, Малле и Дюрана) выписали векселя сроком на три месяца на Лондонский дом и банк Бэрингов на общую сумму в 2 млн ф. ст., с целью сократить наценку на векселя в фунтах стерлингов и остановить утечку золота через Ла-Манш. В то же время Банк Франции продавал рентные бумаги (отчасти шло вразрез с указанными операциями на открытом рынке, поскольку Банк выпустил на 50 млн франков векселей меньшего достоинства). Однако предпринятые меры так и не разрешили трудностей Банка Франции, которые продолжались и в 1862–1864 гг., когда золото и серебро направлялось в Египет и Индию, где во время блокады американского Юга находились основные поставщики хлопка для европейской текстильной промышленности.

Для Ротшильдов дефицит денег означал восстановление влияния; точнее, он означал падение влияния многих их конкурентов. В 1861 г. Жюля Миреса арестовали за мошенничество. Джеймс радовался его падению. «Ротшильд ликует, — заметил Мериме, — и говорит, что он единственный барон в этой сфере». Кроме того, в начале 1860-х гг. проявились первые признаки уязвимости «Креди мобилье». Вложив много средств в недвижимость через свою дочернюю компанию, «Компани иммобильер», Перейры в 1864 г. поняли, что с трудом сводят концы с концами. По мере того как гасли эти звезды 1850-х гг., Альфонс, напротив, прибавлял в весе. В совете директоров Банка Франции к нему прислушивались как к стороннику экономической ортодоксальности. В октябре 1864 г. Альфонс назвал «Креди мобилье» «главным виновником» денежного кризиса, и «единственное лекарство заключается в энергичном сопротивлении Банка». Он опасался, что отмена конвертируемости франка станет последней надеждой Перейров на выживание. «Положение в самом деле критическое, ибо это борьба не на жизнь, а на смерть между старой… и новой системой… между „Креди мобилье“ и банками страны». Поэтому показания, которые он и его отец давали на заседании комиссии по расследованию финансового положения в 1865 г., стали «некрологом заранее» по амбициям Перейров заменить Банк Франции более экспансионистской системой кредита. «Вы хотите учредить дюжину банков? — спросил Джеймс у комиссии, ссылаясь на просьбы Перейров о либерализации кредитно-денежной политики. — Вы желаете дать им право денежной эмиссии? Где тогда окажется доверие? Допустим, я возглавляю небольшой банк, у которого мало денег, а ему нужно много. Я бы не стал принимать меры предосторожности, а сказал бы: „Будь что будет! Какой-нибудь другой банк придет мне на выручку. Вот как поступят все маленькие банки… они будут смотреть на Банк Франции, как на материнский банк, который обязан платить за глупость других“».

Джеймс и Альфонс утверждали: денежная политика может быть делом только Банка Франции; уверенность испарится, если конвертируемость его банкнот окажется под угрозой; его поведение должно по возможности напоминать поведение Английского Банка за одним важным исключением: серебро по-прежнему должно иметь равный статус с золотом в банковских резервах. Перейры стремились нанести ответный удар, обвинив в своих трудностях высокую учетную ставку Банка Франции и утечку французского капитала за границу, организованную Ротшильдами. Как выразился Эмиль Перейра в ноябре 1865 г., «в Банке Франции… есть люди, которые желают мне зла… Но не я финансировал железные дороги в Сарагосе и Аликанте; не я финансировал железные дороги в Ломбардии; не я отвечаю за 1500 млн итальянских займов, бельгийских займов, австрийских, римских, испанских… люди, которые одобрили все эти операции, среди тех, кто обвиняет нас в истощении национального богатства в интересах иностранцев!».

Но Ротшильды следили за агонией «Креди мобилье» с затаенным злорадством. Джеймс даже позволял себе время от времени спекулировать акциями «Креди мобилье», хотя, возможно, не он (как считали некоторые современники) стоял за их последним взлетом и падением в 1864 г. «Старый» банк стал новым; «новый» банк стал старым.

Более того, денежные затруднения начала 1860-х гг. возникли не только из-за не поддающихся контролю всемирных экономических сил; отчасти они стали следствием финансовой политики правительства. Итальянская война неизбежно влекла за собой рост государственных займов; так, в 1859 г. Банку Франции пришлось ссудить казначейству 100 млн франков под обеспечение рентных бумаг, а также дисконтировать казначейских векселей на 25 млн франков. Однако эти суммы составляли лишь малую долю общих займов режима в 1850-е гг., которые — даже без учета расходов на Крымскую войну и итальянскую кампанию — составили приблизительно 2 млрд франков. Критика, какой подверг подобные действия бывший государственный министр Ашиль Фульд, привела к нежелательной перегруппировке политических сил, которая была бы немыслимой еще десять лет назад.

Восстановление отношений с прежними врагами вначале наблюдалось лишь за городом. В ноябре 1860 г. сообщалось, что император «охотился в Сен-Жермене с Фульдом и Ротшильдом»; в октябре следующего года поползли слухи, что «Фульд, де Жермини [директор Банка Франции] и Альфонс Ротшильд в Компьене подолгу совещаются с императором об экономическом положении». Однако месяцем позже в Париже объявили о том, что Фульд возвращается на пост министра финансов — Ротшильды и биржа в целом не скрывали радости по этому поводу. «Рад заметить, что… твой добрый друг… Фульд последовал твоему мудрому совету не снижать учетную ставку», — писал Джеймс Альфонсу всего через несколько недель. Он призывал Альфонса «пойти к Фульду, откровенно и свободно немного поболтать с ним» и признаться, что «мы бы очень хотели работать с ним рука об руку».

Существенное доказательство нового согласия между Ротшильдом, Фульдом и Бонапартом появилось в январе 1862 г. после конверсии (сравнительно немногочисленных) 4,5 %-ных рентных бумаг в трехпроцентные. Хотя Джеймс, который проводил зиму в Ницце, испытывал небольшие опасения в связи с операцией, в конце концов Фульду удалось заручиться его полной поддержкой — не только в Банке Франции, но и на самой улице Лаффита. На первом этапе Парижский дом ссудил государству 30 млн франков (на 4 месяца под 5 %), чтобы повысить цену на трехпроцентные рентные бумаги. Вдобавок Альфонс согласился купить на 85,9 млн франков государственных тридцатилетних долговых обязательств, которые должны были также постепенно конвертироваться в трехпроцентные рентные бумаги. Конверсия стала успешной для правительства; Джеймс со своей стороны был доволен тем, что восстановил традиционное главенство Ротшильдов в государственных финансах Франции.

Знаменитый приезд императора в Ферьер на охоту 16 декабря 1862 г. необходимо рассматривать именно в таком контексте. Историки часто представляют «охоту в Ферьере» символом примирения Бонапарта со старыми «высокими финансами» Орлеанской династии, а иногда в нем видят символ не просто примирения, но и смирения. Именно так все и выглядело со стороны. В сопровождении Фульда, своего государственного министра (и кузена) графа Валевски, английского посла графа Коули и генералов Флери и Нея, Наполеон поехал по железной дороге в Озуар-ла-Ферьер, где в 10.15 его встретили четыре сына Джеймса. После того как император и его спутники прошли по расстеленному на станционной платформе зеленому бархатному ковру, расшитому золотыми пчелами, их доставили в сам замок в пяти каретах, украшенных сине-желтыми цветами Ротшильдов. По прибытии император увидел, что на всех четырех башнях замка развеваются имперские флаги. Далее в главном зале его познакомили с остальными членами семьи (в том числе с Энтони, Натти и его сестрой Эвелиной), и император задержался, чтобы полюбоваться висевшими там картинами Ван Дейка, Веласкеса и Рубенса. Затем он вышел в парк, где посадил памятный кедр, после чего был подан пышный завтрак. «Вместе с серебряным сервизом, отлитым в формах, которые сразу же уничтожили, чтобы он оставался уникальным, — почтительно сообщалось в „Таймс“, — на столе стоял сервиз севрского фарфора с подлинными рисунками Буше на каждой тарелке». Сама охота также прошла успешно: как сообщалось, было убито около 1231 голов дичи. Во второй половине дня в зале накрыли стол с блюдами на выбор; с галереи звучал «Хор демократических охотников», сочиненный стареющим Россини — пьеска для теноров, баритонов и басов в сопровождении двух барабанов и тамтама. В 6 вечера император со спутниками вернулся на станцию; их путь освещали «егеря, загонщики и другие служащие с факелами в руках».

Впрочем, степень примирения Ротшильдов с Наполеоном, судя по показному гостеприимству, вызывает сомнения. Хотя сам император произвел на Натти весьма благоприятное впечатление, в письме родителям он подметил определенную неловкость того дня: «Должен сказать, что прогулка была одной из самых неприятных, поскольку дорога [от станции] была как стекло… Случись такое в Англии, местные жители выказали бы гораздо больше воодушевления; здесь же крики „Да здравствует император!“ слышались по большей части от платных агентов… После завтрака, который затянулся и был бы превосходен, если бы только был теплым, спортсмены отправились в парк. Туда согнали великое множество дичи, но, поскольку большинство стрелков успели попробовать 10 или 12 различных сортов вина, они стреляли очень плохо. Всего убили около 800 фазанов, а должны были убить 1500».

Более того, если верить одному отчету, прощаясь с императором, Джеймс не сумел удержаться от язвительного последнего выстрела. «Sire, — якобы сказал он, — mes enfants et moi, nous n’oublierons jamais cette journée. Le mémoire nous en sera cher» («Сир, мои дети и я никогда не забудем этот день. Память о нем будет нам всегда дорога»). С артиклем мужского рода слово mémoire означает «вексель», что предполагает каламбур насчет императора (в обоих смыслах). Подобно братьям Гонкур, считавшим Наполеона лишь самым последним французским монархом, «который нанес государственный визит деньгам», немецкие карикатуристы того времени, которые изображали Наполеона на охоте за золотым тельцом или толстыми «мешками» денег, были далеки от истины (см. ил. 3.3 и 3.4); но все они чувствовали фальшь того визита. Прием в Ферьере можно считать всего лишь предложением примирения Англии и Франции — отсюда присутствие Коули и не меньше четырех английских Ротшильдов. И все же примирения не случилось. Наоборот, с каждым дипломатическим кризисом Франция и Англия расходились все дальше.

3.3. «Золотой телец» (1862)

На публике Наполеон III и Ротшильды демонстрировали дружеские отношения. Джеймса и его родственников регулярно приглашали на приемы при дворе. Так, в январе 1863 г. Гонкуры заметили его на званом вечере, который устраивала кузина императора, принцесса Матильда. Через несколько месяцев Альфонс снова поехал в Компьен, чтобы обсудить с императором денежную политику, и с удовлетворением заметил, что «Его величество, похоже, понимает необходимость принятия строгих мер». Они с женой еще раз побывали там через четыре месяца на званом вечере, где играли в шарады — любимое развлечение императора. Леонора предстала в образе «Юдифи с головой Олоферна», в сопровождении «бриллиантов на три или четыре миллиона на голове и на шее». Через год Фульд особо просил Джеймса обсудить с императором денежную политику, боясь, что Перейры еще могут убедить Наполеона приостановить конвертируемость. Вместо себя Джеймс послал Альфонса, которому не понравилось лишь то, что императрица была довольно болтлива и «слишком много хотела узнать о евреях». В ноябре 1865 г. Леонору снова попросили присоединиться к актерам-любителям в Компьене. Они с мужем, а также Гюстав и его жена Сесиль также присутствовали на знаменитом бале-маскараде в феврале 1866 г., на котором императрица изображала Марию-Антуанетту — кое-кто счел это зловещим предзнаменованием.

3.4. Ферьер: Большая охота у Ротшильда (1862)

Однако современники не могли не заметить двусмысленности таких отношений. По сравнению с Джеймсом Наполеон был еще молод: во время охоты в Ферьере ему было 54, а Джеймсу — 70. Однако здоровье у императора было неважным, что лишало его сил в критические моменты, в то время как Джеймс — хотя у него слабело зрение и он страдал от артрита — почти не утратил своей поразительной энергии. Когда Шарлотта в 1864 г. приехала к дяде на улицу Лаффита, она «застала его за обедом; он съел сначала бифштекс с картошкой, а затем огромную порцию лобстера. Надобно быть очень здоровым… чтобы отважиться принимать такую тяжелую пищу». Такое же неизгладимое впечатление на нее произвел его «чрезмерно утомительный» образ жизни, «он постоянно мечется между Парижем и Ферьером», не говоря уже о Булони, Ницце, Вильдбаде и Хомбурге. До последнего года жизни Джеймс оставался главной движущей силой Парижского дома. Он неизменно поддерживал переписку и торопился с одной деловой встречи на другую, движимый такой работоспособностью и выучкой, о которых его более молодые родственники могли только мечтать. В августе 1867 г. Энтони обиженно отзывался о визите Джеймса в Лондон: «Сегодня утром мне нужно было ехать на Б[иржу] — в 9.00 приезжает барон, я должен ехать с ним к п[ринцу] У[эльскому], к герцогу Кембриджу, а затем к вице-королю Египта и султану… так что я в полном замешательстве… и если потом я не поеду в контору, меня ждет выговор… так что невозможно писать как должно».

Несмотря на большую занятость, Джеймс находил время и для того, чтобы собирать в Ферьере непревзойденную коллекцию пернатой дичи, а также флиртовать с графиней Валевской, женой министра. Не следует думать, что долгие периоды, какие он проводил каждый год на курортах, служили признаком ухудшения здоровья: именно на водах он казался «более юным, более резвым, чем когда бы то ни было», «обедал за общим столом и беседовал со всеми дамами, особенно с молодыми и хорошенькими». В 1866 г., когда некоторые французские журналисты принялись раздувать слух о том, что он ослеп, Джеймс «разгневался и хотел как можно скорее решительно возразить всем этим писакам, которые сокрушались о его якобы слепоте. Поэтому он нарочно ездил с сыновьями по театрам, без конца смотрел на актрис, а также на хорошеньких зрительниц в партере и в ложах, а под конец дня играл в вист, выигрывал в клубах и отдавал должное куропаткам, фазанам и оленине, добытой благодаря его не знавшему промаха ружью».

В высшей степени самоуверенный, к старости Джеймс стал немного безрассудным. Он часто позволял себе отпускать колкости, которые в прошлом старался подавлять. Некоторые его шутки вошли в биржевой фольклор: «На бирже наступает время, когда, если хочешь добиться успеха, ты должен говорить на иврите»; «Вы спрашиваете, знаю ли я, что заставляет биржу подниматься и падать? Если бы я это знал, я был бы богачом!» Когда один молодой брокер спросил его, повлияет ли на цену рентных бумаг, если установить при входе на биржу турникет и брать плату за вход, Джеймс тут же ответил: «Я считаю, что это будет стоить мне двадцать су в день». Но его самые знаменитые шутки — вроде шутки с «mémoire» в Ферьере — тонко высмеивали императора. Например, «L’Empire, c’est la baisse», буквально: «Империя — это падение (падающий рынок)», это каламбур на знаменитые слова Наполеона: «Империя — это мир», ставший убийственной эпитафией режиму Наполеона.

Поэтому не приходится удивляться, что современники часто вспоминали старую шутку: Джеймс и его семья — вот истинные правители Франции. Братья Гонкур, которые славились своей язвительностью, в дневниках довольно злобно изобразили сборище 74 Ротшильдов на свадьбе Гюстава: «Я представляю их в один из тех дней, которые Рембрандт придумал для синагог и таинственных храмов, освещенных солнцем… Я вижу… мужские головы, зеленые от блеска миллионов, белые и скучные, как бумага, на которой печатают банкноты. Пир в банковской пещере… Короли парий мира, сегодня они всего жаждут и всем управляют: газетами, искусствами, писателями и тронами, распоряжаются музыкальными залами и миром во всем мире, управляют государствами и империями, выдают ссуду железным дорогам, как ростовщик управляет молодым человеком, губя его мечты… Так они правят всеми сферами человеческой жизни, включая саму Оперу… Это не Вавилонское пленение, но пленение Иерусалимское».

Гонкурам Джеймс казался «чудовищной фигурой… приземистой, с уродливым жабьим лицом, с налитыми кровью глазами, с веками, похожими на раковины, слюнявым ртом, похожим на кошель… Перед нами своего рода золотой сатир». Но на тех, кто, как Фейдо, видел Джеймса «в его природной стихии» — в его конторе, — не могла не производить впечатления излучаемая им сила: «Он обладал несравненной и драгоценной способностью концентрировать мысли, отрешаться от всего даже посреди самой адской шумихи. Часто, когда близилось завершение важной операции, он закрывал дверь и никого не принимал; часто он также без труда одновременно занимался самой важной и самой пустяковой операциями, поручив кому-нибудь из сыновей, обычно самому старшему, принимать в главном кабинете клерков с биржи, пока он, притулившись в углу той же комнаты с каким-нибудь министром или послом, радостно обсуждал условия операции на сотни миллионов… Иногда он прерывался посреди обсуждения условий займа, который должен был принести ему несколько дюжин миллионов, чтобы добиться у какого-нибудь незадачливого придворного, который не мог не согласиться, уступки франков на пятьдесят в какой-нибудь жалкой маленькой сделке… Этот финансовый гений обладал устрашающей способностью видеть все и делать все лично… Этот титан… сам читал все письма, распечатывал все депеши, а по вечерам находил время исполнять светские обязанности, несмотря на то что занимался делами с пяти утра. А видели бы вы, как его огромный банк работал — как часы! Какой чудесный порядок повсюду! Какие послушные служащие!..»

Таким образом, даже когда Наполеон начал терять политическую хватку, Джеймс все больше становился абсолютным монархом парижских финансов. Перед этим «священнейшим из священников денег», как выражались Гонкуры, «все люди были равны, как равны… перед самой смертью!».

Остается вопрос: в самом ли деле власть Ротшильда настолько подрывала бонапартистский режим, как считали некоторые современники? Если на публике Джеймс относился к тогдашнему режиму по крайней мере двойственно, то в кругу семьи он не скрывал своей враждебности. Натти считал своих французских родственников «еще более нелепыми орлеанистами, чем раньше; они находили изъяны во всем и во всех, связанных с императором». Об этом же пишет Бенджамин Давидсон после встречи с Бетти. Джеймс вначале сдержанно приветствовал сдвиг в сторону парламентаризма, но все время ожидал, что Наполеон прибегнет еще к одному государственному перевороту. Когда Альфонс решил последовать примеру своего дяди Лайонела и баллотироваться в парламент, он выступал кандидатом от оппозиции — хотя у Джеймса имелись сомнения по поводу того, чтобы Ротшильды проявляли свою оппозиционность так «открыто».

Но почему Ротшильды были так настроены против режима, который, к 1860-м гг., едва ли неблагоприятно сказывался на их делах? Конечно, они не скрывали своих симпатий к Орлеанской династии, но важно и другое. Джеймс и его сыновья видели фундаментальное противоречие между предположительно новой эпохой прочных финансов при Фульде и внешней политикой императора, которая оставалась такой же авантюрной — и в их глазах опасной, — как всегда. В начале 1860-х произошел целый ряд международных кризисов, в которых Наполеон, по их мнению, склонен был «наделать бед»; и всякий раз он демонстрировал признаки такого желания. В предчувствии роста военных расходов и государственного дефицита цена рентных бумаг понижалась. Например, уже в июле 1863 г. пошли разговоры о новом французском займе; регулярные денежные затруднения Банка Франции тоже можно было приписать влиянию внешней политики на финансовую стабильность. Еще до войны за объединение Италии Джеймс сформулировал свою версию бонапартистской политики: «Нет мира, нет империи». События последующих лет лишь укрепили его уверенность, и его письма изобилуют ссылками на связь между финансовой слабостью и простором для дипломатического маневра. «Войны не будет, — писал он племянникам в октябре 1863 г. — Как я сказал, императору следует выступать ужасно миролюбиво. У него нет другого выхода, если он хочет получить деньги… и если в самом деле нужно сделать заем». «Считаю, — писал он в апреле 1865 г., — что слабая биржа поможет удержать императора в более миролюбивом настроении». И снова в марте 1866 г.: «Мы какое-то время будем сохранять мир, так как великому человеку [Наполеону] не по карману воевать…» Он часто беспокоился из-за того, что внутренняя политическая слабость все же способна толкнуть Наполеона на международные авантюры. Чем больше Наполеон подтверждал его опасения, тем больше Джеймс предвидел финансовые затруднения: вот что он имел в виду, когда сказал, что империя обозначает «падение» а не «мир».

Корни британского нейтралитета

Недоверие к Наполеону — вот одна из причин к пониманию реакции Ротшильдов на события 1860-х гг. Однако не меньшей значимостью обладала политическая и дипломатическая роль британских Ротшильдов в тот же период, а именно одобрение ими того, что вылилось в политику невмешательства в конфликты не только в континентальной Европе, но и в Америке.

Совсем не легко проследить за ходом политических обязательств британских Ротшильдов в 1860-е гг. Добившись доступа в палату общин, Лайонел ни разу не обращался с речью к другим членам парламента, но было бы ошибкой полагать, что с политической точки зрения он был неактивен. Он часто посещал палату общин — в одном случае его даже вовлекли в дискуссию, когда он не мог ходить из-за артрита. Кроме того, он так часто видел крупных политиков и журналистов в Нью-Корте и на Пикадилли, что его жена в 1866 г. с полным правом писала: «Политика интересует вашего отца до такой степени, что ни о чем другом он просто не говорит». Естественно, Лайонел оставался либералом; он, как и его младший брат Майер, выдвигавшийся от сельского округа, долго пользовался поддержкой большинства партии. И в экономической политике Лайонел придерживался либеральных взглядов; он был таким же убежденным сторонником свободной торговли, как и его друзья Чарлз Вильерс, брат Кларендона, министра иностранных дел в правительстве либералов, и будущий канцлер казначейства в правительстве либералов Роберт Лоу. Но узы дружбы связывали его и с Дизраэли, если не с партией Дизраэли; они с Шарлоттой часто виделись и с другими тори, в том числе генералом Джонатаном Пилем (братом сэра Роберта, хотя и не пилитом) и лордом Генри Ленноксом, членом парламента от Чичестера. Очень типично для Лайонела, что в 1865 г. он попросил Делана смягчить нападки на правительство Рассела в «Таймс», в то же время приглашая в Нью-Корт самого успешного критика правительства — Дизраэли. В апреле 1866 г., в разгар дебатов о предложенной Расселом реформе избирательной системы, Ротшильды пригласили «к ужину двух главных соперников — вига [Гладстона] в субботу, тори [Дизраэли] в воскресенье. Натти говорит, что два развлечения представляют собой Сциллу и Харибду и что нас наверняка ждут раздражительность и сварливость в один из двух дней, если не в оба».

Натти — старший сын Лайонела, наиболее политизированный из всех британских Ротшильдов — также придерживался зигзагообразного курса. Его самые ранние записанные политические замечания отражают воодушевленный либерализм, в котором сочетаются восхищение Гладстоном, циничное отношение к Дизраэли и апология фритредерства в духе Кобдена. Но он также тепло восхвалял Палмерстона и никогда не относился к торговым договорам как к замене военной готовности (его взгляды, несомненно, подкреплялись полученной им военной подготовкой и службой в добровольческой части Бакингемшира). Когда он впервые посетил палату общин (чтобы послушать дебаты о Второй парламентской реформе), «он нашел риторику великого Гладстона тяжелой и помпезной, в то же время сочтя, что Дизраэли замечательно блистал». Доводы Лоу против реформы как будто пошатнули его уверенность; однако его кумиром по-прежнему оставался Брайт — самый страстный поборник реформы.

О двойственности политики Ротшильдов наглядно свидетельствует тот факт, что, когда в июле 1866 г. в Лондоне проходили демонстрации сторонников реформы, Эвелина заперла свои севрские вазы и отказывалась выходить на улицу; однако, когда «какой-то джентльмен-консерватор сказал Натти, который защищал глупых реформаторов, что он жалеет, что нам не разбили все окна… твой брат ответил, что мы в полной безопасности, так как народ знает, что мы его друзья; они подошли к дому с радостными криками, а Натти и Альфи были в толпе». Когда леди Элис Пиль сказала Лайонелу, «что солдатам нужно было застрелить двадцать или тридцать человек из этого сброда, и тогда мятеж закончился бы очень быстро», он ответил с характерной для себя уклончивостью: «Леди Элис, мне вы можете говорить что угодно, но я не советую вам ездить по Лондону с такими предложениями». Шарлотта обвиняла Спенсера Уолпола, министра внутренних дел в правительстве тори, в том, что он спровоцировал насилие, приказав прогнать демонстрантов из Гайд-парка; тем не менее она признавала, что, «если бы правительству тори приказали ввести либеральные меры, нет ни одной мирской причины, почему оно не оказалось бы таким же полезным, как правительство вигов». Лайонел «желал Диз. всяческих успехов» в правительстве — но отчасти потому, что не хотел участвовать еще в одних всеобщих выборах, что ему пришлось бы сделать, если бы правительство тори подало в отставку. Его с трудом удалось успокоить в феврале 1867 г., когда Дизраэли сказал ему перед очередной сессией парламента: «Когда мы встретимся снова, я буду либо человеком, либо мышью, но положитесь на мое слово: мы не подадим в отставку, не обратившись с призывом к стране». За время долгого процесса поправок и прохождения реформы Дизраэли дверь Ротшильдов оставалась открытой для политиков всех оттенков: Шарлотта охотно читала Джона Стюарта Милля, который дошел до того, что защищал избирательное право для женщин, подавала чай Гладстонам и ужинала с четой Дизраэли. Лайонел, как положено, посещал дебаты и участвовал в голосовании, часто совещаясь с «нашим другом» Дизраэли, но иронически удивляясь, «когда те же члены парламента, которые в прошлом году голосовали против той или иной поправки, в этом году голосовали за и чувствовали себя превосходно».

Основой для двоякого отношения Ротшильдов к политическим деятелям оставалась, как и прежде, внешняя политика. Подкрепляясь безупречными политическими сведениями со стороны Парижского дома, они имели возможность привлечь внимание любого правительства, как либерального, так и консервативного. Соглашаясь с целью Джеймса — не допустить агрессии со стороны Наполеона III, которая могла привести к всеобщей войне, — они в целом стремились соответственно формировать политику Великобритании (зато примечательно, сколь мало члены британской ветви семьи беспокоились о Пруссии). Однако в тот период английские Ротшильды стали меньше интересоваться делами континентальной Европы. Ансельм, несомненно, преувеличивал, но его анализ от марта 1866 г. многое говорит о письмах, которые он получал из Нью-Корта: «Не заблуждайся; политическое влияние Англии на континентальные дела можно считать нулевым; того, кто постоянно держит меч в ножнах или не выводит военные суда из мирных портов… не боятся. Во всяком случае, ясно, что избирательная реформа и бычья эпидемия ближе сердцу Джона Буля, чем герцогства [Шлезвиг и Гольштейн]».

Меткое замечание попало в цель: несомненно, в 1866 г. Майер куда больше беспокоился о чуме рогатого скота, косившей его стада в Ментморе, чем об объединении Германии. Драматические события — банкротство «Оверенд, Герни и Ко» (10 мая), падение правительства Рассела (26 июня), беспорядки в Лондоне из-за избирательной реформы (23 июля) — отвлекали внимание британцев от событий на континенте. Какие бы сомнения Лайонел ни испытывал относительно Бисмарка, он вовсе не хотел, чтобы Великобритания вмешивалась в континентальные дела; и даже если бы у него появилось такое желание, едва ли ему удалось бы преодолеть изоляционизм нескольких министров иностранных дел подряд. Пока превалировали взгляды Гладстона на фискальную нравственность, британские бюджеты были сбалансированы так, что, даже когда расходы на оборону возрастали, их финансировали из поступлений от налогов, а не займов: правительство сталкивалось с дефицитом всего четыре года между 1858 и 1874 гг., причем в каждом случае дефицит был крошечный. В дальней перспективе стремились к тому, чтобы полностью выплатить государственный долг, а не наращивать его: с 1858 по 1900 г. он снизился с 809 до 569 млн ф. ст. (возможно, это самое осязаемое достижение Гладстона). Правительству, которое не занимало деньги, Ротшильды могли давать советы, а не оказывать нажим на него.

Американские войны

Можно сказать, что традиция невмешательства Великобритании началась с эмоционального приветствия Рассела объединения Италии, что более или менее отрицало его и Палмерстона подозрения относительно политики Франции. Начало Гражданской войны в Америке, заставившее Великобританию беспокоиться о безопасности Канады, породило шаблон, который сохранялся в течение десяти с лишним лет. Отношение Ротшильдов к американскому конфликту часто трактовалось неверно; более того, оно иллюстрирует по сути пассивную роль, какую Лайонел играл в международных делах в тот период. Из-за того что Белмонт (будучи национальным председателем Демократической партии) был сторонником Стивена А. Дугласа, противника Линкольна на президентских выборах 1860 г., он и, в свою очередь, Ротшильды навлекли на себя критику обеих противоборствующих сторон в войне, которая началась на следующий год. Республиканцы Севера осыпали бранью «национального председателя Дугласа» как приспособленца по вопросу о рабстве; то же самое делали южане-демократы, но с противоположной точки зрения.