Книга: Дом Ротшильдов. Мировые банкиры, 1849–1999

Назад: Глава 4 Кровь и серебро (1863–1867)

Дальше: Часть вторая Кузены

Глава 5

Облигации и металл (1867–1870)

Нас заставят воевать не из-за внешней угрозы, а скорее из-за излишних свобод, дарованных слишком скоро и слишком быстро.Джеймс де Ротшильд, 1 февраля 1867 г.

15 ноября 1868 г. скончался семидесятишестилетний Джеймс де Ротшильд, последний из пяти сыновей Майера Амшеля. Несмотря на приступы боли, которые охватывали его время от времени, — чаще всего он жаловался на «боль в глазах» — до последнего года жизни он по-прежнему демонстрировал феноменальную энергию. В феврале предыдущего года он говорил о том, что «хочет уйти на покой», и успокаивал сыновей (словами, которые напоминали его наполеоновскую юность), что «уходя с поля боя, необходимо оставить все мыслимые силы в руках генералов». Но этого так и не произошло. Только в апреле 1868 г. его силы начали слабеть. «Дядя Джеймс очень нездоров, — сообщал Фердинанд, — он почти не ходит в контору и сидит по полдня в своем кресле». Даже в свои последние дни Джеймс по-прежнему наводил страх на младших родственников. «Он бранил меня за то, что я не пишу ему, — взволнованно продолжал Фердинанд, — но, к счастью, до последнего времени не выходил из себя». Характерно, что, когда наступил кризис, сам Джеймс сообщал родственникам о своем состоянии. «Самые ужасные боли делают меня малодушным, — жаловался он в начале октября. — Я почти ничего не вижу и очень страдаю». Однако 31 октября, хотя и прикованный к постели, Джеймс все же собрался с силами и продиктовал своему сыну Эдмонду письмо относительно займа Испании. 3 ноября, несмотря на то, что он испытывал нестерпимые муки из-за желчных камней, и несмотря на заверения Альфонса, что «с ним становится все труднее серьезно говорить о делах», Джеймс отдал последнее записанное распоряжение: продавать рентные бумаги. Подобно своему брату Натану, которого он так напоминал по стилю вести дела, Джеймс умер «медведем».

Для его сыновей земля внезапно сорвалась с оси; для племянников прекращение писем от Джеймса знаменовало конец долгой эпохи, когда «барон», несмотря на их с трудом отвоеванную автономию, все же оставался primus inter pares — первым среди равных. «По крайней мере, — писал Альфонс, — мы можем утешиться, видя, как наше горе разделяют все, большие и малые, старые и молодые»: «Никто не пользовался большей любовью, чем наш прекрасный отец, и никто больше его не заслуживал такого отношения. Помимо самых редких и драгоценных свойств характера, он отличался веселостью, приветливостью в общении со всеми. Его качества завоевывали сердца и всегда привлекали к нему людей. Он оставил нас, по-прежнему… исполненный юношеского духа, в полной мере владея собой, окруженный почтением, любовью и, думаю, что могу сказать, всеобщим восхищением».

Похороны Джеймса, которые проходили 18 ноября, поистине стали событием французской общественной жизни, а также водоразделом в истории семьи. На родственников, приехавших из Франкфурта (Вильгельм Карл и его невестка Луиза) и Лондона (Энтони, Лео, Натти и Альфред), сильное впечатление произвела огромная толпа, собравшаяся возле дома в день кончины их дядюшки. «Весь Париж пришел выразить соболезнование, — сообщал Лео, — и двор был полон, потому что перед домом проходили и знакомые, и незнакомые… Похоронный кортеж отправился в путь, и бульвары были полны зрителей… то была спонтанная вспышка сочувствия, порадовавшая всех наших родственников». «Я никогда не видел такого скопления людей, как сегодня… сколько народу пришло на улицу Лаффита… — сообщал его старший брат Натти. — 4000 человек прошло через гостиную; говорят, во дворе собралось 6000 человек, а от улицы Лаффита до [кладбища] Пер-Лашез кареты выстроились по 5 с обеих сторон…»

Они не преувеличивали. Даже на парижского корреспондента «Таймс» Прево-Парадоля похороны Джеймса произвели неизгладимое впечатление: «Около 10 улица Лаффита была полна народу со всех частей Парижа… [люди] пришли выразить соболезнования его родным. Не припомню, чтобы когда-либо, не важно по какому случаю, видел, чтобы бульвары от угла улицы до Ворот Сен-Дени были так переполнены; для того чтобы освободить проезд, потребовались усилия нескольких распорядителей». На похороны пришли дипломаты (в том числе посол Австрии Меттерних), главы еврейской общины, в том числе три главных раввина, а также представители Банка Франции, биржи и «Компании Северной железной дороги». Главное, на похороны пришли толпы более мелких банкиров — таких как Герсон Бляйхрёдер и Зигмунд Варбург. Они специально приехали в Париж, чтобы отдать последний долг главе «власти властей». Хотя семья отказалась от воинских почестей, положенных кавалеру Большого креста ордена Почетного легиона, а на надгробной плите высекли аскетическую надпись — просто букву «Р», — похороны Джеймса показались Альфреду «больше похожими на похороны императора, чем обычного человека».

На самом деле император Франции на похоронах не присутствовал, он прислал своего церемониймейстера, таинственного герцога де Камбасереса. Помимо него, на похоронах не присутствовали видные политики. Зато среди телеграмм с выражением соболезнования, посланных главами государств, от австрийского императора Франца Иосифа до американского президента Улисса С. Гранта, была и телеграмма от ссыльной Орлеанской королевской семьи, чей трон Наполеон III фактически узурпировал. Значение этого события не ускользнуло от современников. Как написал Прево-Парадоль в изящно составленном некрологе, опубликованном в «Журналь де деба», Джеймс олицетворял «королевскую семью в мире финансов»: по отношению к королевской семье в мире политики он был «вынужден соблюдать, в разгар то и дело вспыхивавших… разногласий, благоразумный нейтралитет». Хотя «никто не мог упрекнуть его в том, что он в любое время отдавал кесарю кесарево», Джеймс был «скорее гражданином мира, чем принадлежал к какому-то государству в отдельности… При всем том у него имелись свои предпочтения… Разумеется, самым приятным периодом для него была Реставрация… и он придерживался высокого мнения об Орлеанском доме… [Но], обладая повышенным здравомыслием, он понимал, что настоящая безопасность возможна лишь при свободном правительстве. Он серьезно относился к делам; он не доверял поверхностным теориям и не любил рискованные предприятия. Только это отдаляло его от нынешнего времени и придавало ему налет старомодности в глазах поколения, которое не так отрицательно относится к риску не только в делах, но и в политике».

Конечно, в некрологе содержалась слабо замаскированная шпилька в адрес бонапартистского режима — такая критика в прессе стала возможной после того, как в 1867 г. приняли более либеральный закон о печати. Кроме того, замечание было близко к истине: Джеймс в самом деле до последнего относился ко Второй империи двойственно, если не враждебно, чем и объяснялось подчеркнутое отсутствие на его похоронах важных политических фигур.

Смерть Джеймса ознаменовала конец эпохи во многих отношениях. Он был последним представителем того поколения, которое родилось на Юденгассе во Франкфурте. Унаследовав в 1836 г. мантию власти от брата Натана, он помогал семье лавировать во время худшего шторма в ее истории в 1848 г. Хотя он и согласился предоставить Лондонскому дому бо‡льшую автономию, он в основном сдерживал центробежные силы, порождаемые конфликтом темпераментов и интересов внутри семьи. Джеймс преобразил Парижский дом, добавив к изначальным функциям акцептного банка и банка-эмитента инвестиции в промышленность. Он создал собственную железнодорожную «империю». В 1815 г. капитал основанного им Парижского дома составлял 55 тысяч ф. ст.; к 1852 г. цифра составляла 3 млн 541 тысячу 700 ф. ст., а всего через десять лет после его смерти — 16 млн 914 тысяч ф. ст. Особенно примечательными его достижения делает тот факт, что Джеймсу удалось противостоять не только периодическим финансовым кризисам, но и целой череде суровых политических кризисов, в 1830, 1848 и 1852 гг. Кроме того, на протяжении почти 40 лет он оказывал уникальное влияние на внешнюю политику Франции и европейские международные отношения в целом. Ничего похожего не могло произойти после 1868 г. Ферьер и Северный вокзал — два самых грандиозных памятника, которые он оставил потомкам, — также вписываются в общую картину.

Джеймс, несомненно, был одним из богатейших людей в истории. По мнению «Таймс», его личное состояние, переданное наследникам по завещанию, приближалось к 1 млрд 100 млн франков (44 млн ф. ст.). В «Кёльнише цайтунг» приводилась еще бо‡льшая цифра в 2 млрд франков. Эти цифры, которые даже не включают его обширные загородные и городские объекты недвижимости на улице Лаффита, в Ферьере, Булони и имении Лафит, так громадны, что их трудно себе представить. Если перевести его состояние в проценты от ВВП Франции, 1 млрд 100 млн франков составляют примерно 4,2 %. Однако сохранившиеся документы позволяют вывести более реалистичную цифру. В завещании Джеймса оговаривались выплаты наличными или ежегодная рента его родственникам и нескольким более мелким наследникам (в том числе его слуге), которые вместе составляли приблизительно 20 млн франков. Большая часть этой суммы (16 млн) переходила его жене Бетти. Вдобавок точно не установленный остаток, включая долю Джеймса в совокупном капитале домов Ротшильдов, разделялся между его тремя сыновьями, дочерью Шарлоттой и внучкой Элен. К сожалению, не сохранились цифры капитала компании за период с 1863 по 1879 г., а цифра за 1863 г. представляет собой приблизительные подсчеты, сделанные Гилле. Однако, помня о том, что в 1855 г. личная доля Джеймса составляла 25,67 %, можно примерно подсчитать стоимость его доли восемь лет спустя: она составляла около 5 млн 728 тысяч ф. ст., или около 143 млн 200 тысяч франков. Невозможно точно оценить недвижимость Джеймса, но то, что содержимое Ферьера оценили в 20 млн франков, в то время как имение Лафит стоило 4,1 млн франков, предполагает примерную цифру в 30 млн франков. Сложив все эти цифры, можно получить сумму приблизительно в 193 млн франков (7,7 млн ф. ст.), хотя, возможно, цифра эта заниженная (неизвестно, сколько ценных бумаг имелось в портфеле Джеймса, исключая его долю в семейной компании, как невозможно и оценить в денежном выражении его огромную коллекцию произведений искусства). «По-моему, — непочтительно шутил Мериме, — очень неприятно умирать, когда у тебя столько миллионов».

Джеймс стремился передать своим наследникам еще кое-что: культуру, которую он сам унаследовал от Майера Амшеля. Во многом его завещание — последнее подлинное проявление самобытного характера, ставшего основой успеха Ротшильдов. В завещании содержался старый призыв к братскому единству. Джеймс призывал сыновей к единству «как к долгу, выполнение которого принесет счастливейшие из плодов». Он особо призывал их «…никогда не забывать о взаимном доверии и братском согласии, которое царило между моими любимыми братьями и мною и которое стало источником плодотворного счастья в счастливые дни, как было прибежищем во время испытаний. Только этот братский союз, [который был] последней волей моего достойного и почтенного отца, составлял нашу силу и был нашим щитом, [и вместе с] нашей любовью к труду и честностью стал источником нашего процветания и доброго имени. Пусть же моя воля, которую я, в свою очередь, здесь выражаю, будет воспринята благоговейно и близко к сердцу каждым из моих детей, как самое драгоценное наследие моей отцовской любви…».

И здесь присутствует старый принцип (закрепленный в самых ранних договорах о сотрудничестве), согласно которому его сыновья не должны «вести дела за пределами [семейного] дома, с государственными ли средствами, товарами или другими ценными бумагами»; хотя Джеймс разрабатывал этот пункт подробнее, чем, возможно, казалось необходимым в предшествовавшие десятилетия: «Дом не может хорошо управляться, его единство нельзя сохранить, если все компаньоны не объединены общими интересами и не работают дружно. Надеюсь, я оставил каждому из моих детей достаточное независимое состояние, чтобы им не нужно было прибегать к опасным предприятиям. Призываю их не давать свои имена всем аферам, которые им предлагают, чтобы имя, которое они носят, и дальше оставалось таким же почтенным, как в настоящее время. Призываю их не вкладывать все состояние в бумаги и, насколько возможно, держать ценные бумаги, находящиеся в обращении, которые можно реализовать за короткий срок».

Последнее указание подводит нас к самой сердцевине деловой философии Ротшильдов: вкладывать часть имущества в недвижимость и стремиться к тому, чтобы в портфеле находились высоколиквидные ценные бумаги. Снова повторив слова отца более чем полувековой давности, Джеймс, однако, завершил звучным напоминанием детям о связи их дела и их религии, призывая их «никогда не отказываться от священных традиций наших предков. Это драгоценное наследие, которое я оставляю вам и которое вы передадите вашим детям. По воле Всевышнего человеку дарована не только жизнь, но и вера; повиноваться этой воле Провидения — наш первый долг; предать свою веру — преступление. Любите Бога ваших предков и служите ему добрыми делами: и если призовет меня к себе Господь, я буду следить за вами с небес, как следил за вами на земле».

Руководствуясь этими освященными традицией принципами — можно даже сказать, благодаря им, — Джеймс пережил большинство, если не всех, своих конкурентов. Самым пикантным стал его последний триумф над «учениками волшебника», Перейрами. «Креди мобилье» к тому времени переживал трудности, отчасти из-за деятельности своего дочернего предприятия, «Креди иммобилье», которое занималось недвижимостью, отчасти из-за собственных безуспешных попыток принять участие в государственных финансах Австрии и Испании. Первый признак затруднений последовал в начале 1866 г., когда банк удвоил свой номинальный капитал крупной эмиссией прав (выпуском новых акций, предлагаемых акционерам компании по цене ниже рыночной) и стремился добыть еще 80 млн франков для «Иммобилье». Финансовый кризис того года, усиленный предвоенной напряженностью в Центральной Европе, оказался для Перейров роковым. Несмотря на их попытки поднять цену на акции «Мобилье» с низкого уровня в 420 франков в июне 1866 г., к концу года им с трудом удалось выплатить дивиденды. Как обычно, Эмиль Перейр обвинял во всем «враждебность» «группы Ротшильдов» и просил о помощи своих друзей из правительства. Но заем в 29 млн франков, предоставленный «Креди фонсье», оказался недостаточным, и в апреле 1867 г., когда стал очевидным общий размер убытков «Иммобилье», Перейры поняли, что у них остался единственный выход: отдаться на милость Банка Франции — учреждения, чье место они когда-то мечтали занять. Они обратились к Банку с просьбой о займе в 75 млн франков. Как и следовало ожидать, им наотрез отказали, не в последнюю очередь потому, что все больший вес в совете директоров набирал Альфонс. На особом совещании 14 сентября он доказывал, что заем может быть предоставлен лишь в размере 32 млн франков, причем только «для того, чтобы облегчить ликвидацию „Креди мобилье“». Когда акции банка достигли дна в 140 франков, флагманский корабль учеников Сен-Симона пошел ко дну.

Закат и падение Перейров не вызвали у Ротшильдов никакого сочувствия. До победного конца Джеймс сохранял неприкрытую враждебность к самому принципу «Креди мобилье». «В свой срок, — говорил он Ландау в марте 1867 г., — все эти финансовые общества договорятся между собой, поглотят все деловые предприятия и оставят нас ни с чем, как они выражаются, кроме костей, которые можно грызть». Он категорически возражал против любых попыток спасти «Креди мобилье». Однако остальным казалось, что с одними костями остались сами Перейры. Через десять дней после решающего совещания в Банке Франции Руэр, фактический заместитель Наполеона III, заметил: «Перейры в самом деле достойны жалости: они не заслужили той беспощадной ненависти, с какой их преследуют». Так оно и было. Как только «Креди мобилье» стал фактически покойником, Ротшильды с неумолимой безжалостностью начали скупать личные активы Перейров. Выше уже упоминалось, как раздражало Джеймса то, что Перейры покупали городские и загородные дома рядом с владениями Ротшильдов. Легко себе представить злорадство Ротшильда в 1868 г., когда Адольф купил отель в доме 47 по улице Монсо у сына Исаака Перейры, Эжена (всего за 42 тысячи ф. ст. — на 17 тысяч 200 ф. ст. меньше, чем Перейры за него заплатили), и в 1880 г., когда Эдмонд купил замок Перейров д’Арменвильер. Словно желая еще больше побередить рану, Альфонс отказался покупать картины Перейров, когда в 1872 г. их коллекция пошла с молотка. «Там нет известных работ, — презрительно заметил он, — просто несколько почтенных посредственностей». Можно считать его слова косвенной эпитафией самим Перейрам.

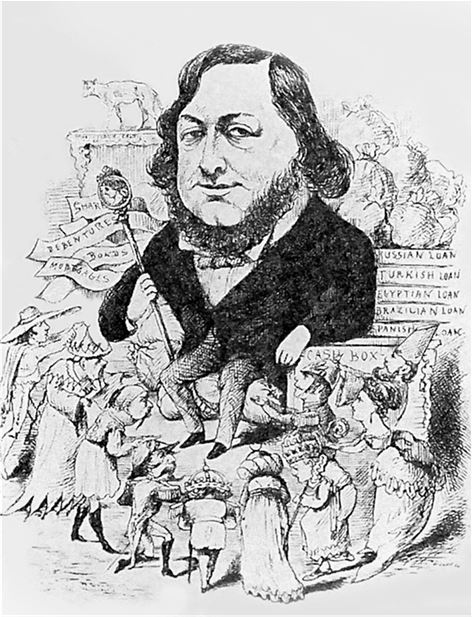

Смерть Джеймса, напротив, как будто поставила Ротшильдов в положение непревзойденного превосходства. «В конце концов, всего одним Ротшильдом стало меньше, — объявлял автор одного панегирика в 1868 г. — Ротшильды продолжаются». В 1870 г. в британском журнале «Период» появился уже знакомый образ. Лайонела изобразили в виде нового «короля» Ротшильдов на троне из денег и облигаций, который принимает почитание правителей мира — среди них китайский император, турецкий султан, Наполеон III, папа римский, Вильгельм I и королева Виктория (см. ил. 5.1).

Однако падение «Креди мобилье» не означало общего поражения акционерных банков: наоборот, после смерти Джеймса такие банки размножались с огромной скоростью. А с ростом международных финансовых рынков, более конкурентоспособных и лучше интегрированных, относительная важность концентрации Ротшильдами частного капитала уже шла на спад, какой бы огромной она ни была. За два года до смерти Джеймса французский журналист Эмиль де Жирарден заметил: «Крупные [частные] банкирские дома утратили свое влияние. Они еще могут распоряжаться движением больших [финансовых потоков], когда политические и денежные обстоятельства не идут против них (что становится редким явлением), но… отныне всеобщее избирательное право спекуляции будет преобладать над влиянием того или этого [частного] банка».

5.1. Барон Лайонел де Ротшильд (современный Крез). «Период», 5 июля 1870 г.

По мнению Жирардена, власть «банков» близилась к концу; «власть учреждений, больших финансовых компаний» только начинается.

Итак, 1868 г. знаменовал собой поворотный пункт в финансовой истории Франции. Но знаменовал ли он собой также и поворотный пункт в политике? Очень хочется ответить «да» — смерть Джеймса, последовавшая вскоре за крахом «Креди мобилье», стала своего рода погребальным звоном по режиму. «Империя — это падение», — сказал Джеймс в 1866 г.; разве ее политическая смерть также не была неминуема после победы Пруссии над Австрией? Для исторического повествования было бы удобно, если бы так все и оказалось, — если бы «банкиры-ортодоксы» в самом деле «нанесли смертельный удар уже пошатнувшемуся кредиту Второй империи». Однако самой выраженной чертой периода 1866–1870 гг. стал оптимизм французских финансовых рынков. Тенденция к падению, безусловно, существовала между 1863 и 1866 гг. С наивысшей цены в 71,75 в конце октября 1862 г. рентные бумаги упали до 64,85 в ноябре 1864 г. Но затем они пошли вверх: кризис, ускоренный австро-прусским конфликтом, который Джеймс считал доводом для того, чтобы изменить политику Франции, во многом оказался лишь временным испытанием. Цены достигли дна (60,80) 28 апреля 1866 г., почти за два месяца до начала войны; за ту неделю, когда состоялось сражение при Кёниггреце, они выросли с 63,03 до 68,45. И после того случались взлеты и падения — часто связанные с опасениями за здоровье Наполеона, — но общий тренд очевиден. Цена закрытия на неделе, которая окончилась 21 мая 1870 г., составляла 75,05 — уровень, невиданный с безмятежных дней Второй империи в 1850-е гг. Рынок облигаций редко столь равнодушно реагировал на военные поражения, как это произошло в 1870 г.

Чем можно объяснить такое равнодушие? Вторая империя после Кёниггреца стала раем для глупых рантье. Дело в том, что ситуация на денежном рынке успокоилась — в первую очередь в связи с международным положением. Улучшение французского платежного баланса, в сочетании с созданием Латинского монетного союза, привело к притоку золота и серебра в резервы Банка Франции, что позволило в августе 1866 г. снизить учетную ставку до 3 %, а в мае 1867 г. — до 2,5 %. В то время многие мрачно пророчили одновременный крах промышленной деятельности — после 1862 г. инвестиции в железные дороги резко пошли на спад. Но так называемое «стремление к миллиарду» (ссылка на беспрецедентные резервы Банка Франции) имело положительные последствия в виде роста облигаций. Новая серия рентных бумаг на 340 млн франков летом 1868 г. разошлась со значительным превышением лимита подписки. Кроме того, 1868 и 1869 гг. оказались урожайными. Все эти факторы важно учитывать, потому что они помогают понять, почему Франция, хотя и проиграла войну в 1870 г., сумела одержать победу в мире в 1871–1873 гг.

Радужное настроение финансовых рынков в конце 1860-х гг. еще больше укрепилось благодаря введенным Наполеоном либеральным реформам. Первые робкие шаги в сторону от диктатуры были предприняты в 1860 и 1861 гг., когда (правда, скромно) выросла власть до тех пор несамостоятельного законодательного собрания; однако лишь в 1867 г. Наполеон III начал стремительно двигаться по направлению к «либеральной империи». Депутатов законодательного собрания наделили правом допрашивать министров. В 1868 г. сняли ограничения для прессы. В краткосрочной перспективе названные меры буквально открыли ящик Пандоры. Со страниц газет и журналов хлынули потоки критики. Самые ядовитые материалы появлялись на страницах «Фонаря» Анри Рошфора. Наверное, самым большим успехом освобожденной оппозиции стало выявление финансовых нарушений Жоржа Османа, префекта департамента Сена, в то время, когда он предпринял грандиозную реконструкцию Парижа, ставшую самым заметным достижением имперского режима. Во время выборов в мае 1869 г., несмотря на все усилия Руэра, только 57 % избирателей отдали свои голоса за правительство (по сравнению с 80 с лишним процентов в 1850-е гг.).

Во всем происходящем Ротшильды играли важную, хотя во многом противоречивую роль. Уже 12 декабря 1866 г. Дизраэли говорил Стэнли, что он «получил от одного из Ротшильдов тревожные известия о положении во Франции. Решили, что народу все больше надоедает империя». Джеймс с самого начала относился к либеральным реформам в империи со скепсисом. «Мне трудно поверить, — говорил он детям в январе 1867 г., — что… либеральные перемены пойдут на пользу стране и ее кредиту; более того, это признак большой слабости». В одном из писем к сыновьям Джеймс изложил мысли, фактически ставшие его политическим завещанием: «Вы наверняка скажете, что ваш отец меняет образ мыслей и что он, с одной стороны, весьма либерален, таков, как я писал вам по испанскому вопросу, а с другой стороны — антилиберален по отношению к Франции. С вашего позволения, начну с того, что, строго говоря, вы правы. Но во мне, с одной стороны, живет либерал, который живо интересуется политикой, а с другой стороны — финансист… к сожалению, финансы [страны] не могут развиваться без свобод, но [они развиваются] еще меньше, если свобод слишком много. Я обращаюсь мыслями в прошлое, к тому, что мы видели за пятнадцать лет правления Луи Филиппа, когда правительство позволяло [депутатам] обращаться к правящему дому настолько свободно, насколько возможно, и даровало полную свободу печати. И к чему это нас привело? К свержению правительства и всем переменам и революциям, которые произошли с тех пор. К сожалению… Франция — страна тщеславия, когда оратор может произнести речь в парламенте только для того, чтобы похвастать своим красноречием, не думая о подлинном интересе народа. Теперь я считаю, что свободы необходимы именно в таком смысле, что народ должен иметь право публиковать простые статьи и что людям необходимо позволить откровенно говорить о том, о чем говорят все, но отсюда еще далеко до тех свобод, которые желает даровать император. Помяните мое слово, нас заставят воевать не из-за внешней угрозы, а скорее из-за излишних свобод, дарованных слишком скоро и слишком быстро. Человек, который долго сидел в тюрьме, не может свободно вдыхать воздух, каким ему не терпится насладиться, и когда он выходит на волю, он вдыхает его разом слишком много, и у него кружится голова… боюсь, именно это произойдет со свободой печати… Надеюсь лишь, что в закон включат определенные ограничения, которые необходимы, чтобы остановить зло, которое в противном случае может привести нас к войне».

Альфонс отчасти разделял отцовский пессимизм, хотя он смотрел на происходящее не только с экономической точки зрения. По его мнению, «когда-нибудь либеральное движение [просто] станет неодолимым»; но он предвидел «конфликты» и дальнейшие политические потрясения. В конце 1866 г. он писал своей теще Шарлотте, что он (с ее записи) «убежден, что империя долго не протянет, но очень скоро сменится республикой — республикой, милостиво принятой всей Францией в качестве переходного состояния, когда можно будет провести самые насущные реформы и появится время для выбора правителя, короля или императора из числа многочисленных представителей Бурбонов или Орлеанов».

Когда его тесть и теща выразили надежду, что Наполеон продолжит свою либеральную политику, Альфонс уныло ответил: «Прежде всего необходимо, чтобы эта политика была, потому что, по правде говоря, они понятия не имеют, куда идут и с кем идут». Впрочем, такие взгляды не помешали ему перейти в активную оппозицию к бонапартистскому режиму, как только представился удобный случай. Летом 1867 г. он баллотировался в местный совет департамента Сена и Марна на антиправительственной платформе. Любопытно, что Джеймс был «слегка раздосадован» из-за того, что «его сына причисляют к членам оппозиции». Более того, он недвусмысленно заверил Наполеона, что «он не на стороне оппозиции». В то же время сына он не ограничивал. «Ни один министр, — говорил он сыну, — не пойдет на то, чтобы записать нас в оппозицию». Иными словами, он рассматривал деятельность Альфонса как способ оказать давление на правительство, будучи убежден, что ни одно французское правительство не может себе позволить риска отталкивать от себя Ротшильдов.

Не возражал Джеймс и против деятельности друга Гюстава, Леона Сэя, чьи статьи в «Журналь де деба» в 1865 г. во многом стали началом кампании против перестройки Парижа Османом и подготовили основу для знаменитого памфлета Жюля Ферри «Фантастические счета Османа». Сэя, который входил в правление и железнодорожной компании Сарагосы, и Северной, все считали «человеком Ротшильдов», если не их слугой. Хотя у него, очевидно, имелись свои политические амбиции, не приходится сомневаться: нападая на Османа, он выполнял заказ Ротшильдов. С 1860 г., когда Ротшильды разместили небольшой заем для Парижа, Осман отчасти опирался на «Креди фонсье», который финансировал строительство, а также на подрядчиков, которые охотно принимали долговые расписки в форме отсроченных платежей и облигаций на предъявителя. Поэтому, вскрывая нарушения в счетах префекта — которых набралось примерно на 400 млн франков несанкционированного долга, — Сэй косвенно наносил удар по «Креди фонсье», к большому удовлетворению Альфонса. Ротшильды, не колеблясь, приняли участие в новом займе, взятом для того, чтобы ликвидировать наименее ортодоксальные обязательства Османа. Поэтому не приходится удивляться, что Альфонс (предварительно) радовался явному успеху либеральной оппозиции на выборах в мае 1869 г., хотя Гюстав считал, что «красные» чересчур преуспели, а Нат был слегка встревожен беспорядками и «шумом» рабочего класса. «Мне кажется, — писал Альфонс в Лондон в июле 1869 г., — что, если Франция хочет свободы, она гораздо менее революционна, чем раньше, консервативное чувство гораздо более развито, чем несколько лет назад, и я уверен, что мы пройдем этот кризис без потрясений и без больших бед». Судя по всему, тогда среди рабочих наблюдалось недовольство, но Нат был уверен, что парламентский режим, опиравшийся на поддержку широких слоев народа, сумеет с ним справиться.

Атмосфера победы либералов противоречит широко распространенному предположению, что Вторая империя в политическом смысле скатывалась к революции еще до начала войны 1870 г. Наоборот, встав на сторону оппозиции, Наполеон как будто обратил к собственной выгоде крах «Руэрнизации». 2 января 1870 г. было объявлено, что бывший республиканский оратор Эмиль Оливье образует новое либеральное правительство — Нат предвидел такой ход еще в июле предыдущего года. Альфонс был не в восторге от Оливье, но по сути по-прежнему играл на повышение. «В Париже все радуются новому правительству, — сообщал он в начале января 1870 г. — Повсюду довольные лица, и биржа проявляет либерализм, возобновив подъем. Все члены правительства мудры и разумны, пусть и не обладают исключительными талантами. Они пока могут рассчитывать на подавляющее большинство в палате, и потому есть все основания полагать, что уверенность в будущем сохранится». По мнению Дизраэли, который в том месяце поддерживал связь с Энтони, «Ротшильды… были вполне уверены в том, что все пойдет гладко; они считали, что император перехитрил орлеанистов, введя конституционную монархию, и может с уверенностью смотреть в будущее своего сына». Даже скандальная статья Рошфора о похоронах Виктора Гюго не слишком возмутила Альфонса: «Когда на стороне правительства общественное мнение, оно очень сильно». «Бессилие демократической партии, — уверял он кузенов, — вне всяких сомнений».

В ходе следующих трех месяцев конституцию перекроили для ее соответствия парламентаризму, и 8 мая за новый режим проголосовали 68 % избирателей. Решение прибегнуть еще к одному плебисциту поначалу раздражало Альфонса — оно казалось ему «подлинным ребячеством» и лишним подтверждением некомпетентности и заурядности новых министров; более того, такое решение пробудило в нем опасения, что император совершит второй переворот или в крупных городах вспыхнет социалистическое восстание. Тем не менее он приветствовал результат, назвав его «великой победой партии порядка и либеральной партии над партией беспорядка», — очевидно, можно считать одобрением такого вердикта новый подъем на бирже.

Трудность заключалась в том, что за либерализацию пришлось заплатить военной слабостью. Сам Наполеон понимал все последствия Кёниггреца, когда призывал реформировать необязательную систему военной службы, чтобы удвоить размер армии. Уже в августе 1866 г. Шарлотта сообщала, что император «проворачивает в голове бесконечные планы и прожекты для новых орудий, заряжающихся с казенной части, игольчатых ружей и смертоносных пушек». Через четыре месяца Джеймс услышал о том, что император задумал увеличить армию. Но, дав оппозиции голову в виде законодательного собрания, он добился того, что его законопроект об армии кастрировали. Как продемонстрировали события в Пруссии за десять лет до того, либералы отнюдь не радовались возможному увеличению срока военной службы, тем более росту налогов, которыми пришлось бы за это заплатить. Доводы против более высоких трат казались еще убедительнее ввиду больших денег, пущенных на ветер в Мексике; такие же огромные суммы продолжала поглощать колонизация Алжира.

Вот почему все усилия правительства в том направлении сталкивались с жесткой политической оппозицией. Сами Ротшильды были против перевооружения Франции: по мнению Джеймса, это «произведет очень плохое впечатление, и народ решит, что мы готовимся к войне». Поэтому ни он, ни его сыновья не проливали слез, когда законопроект об армии свели на нет. Как и большинство их современников, они, похоже, верили, что Франция и так достаточно сильна, чтобы справиться с Пруссией, если, как выразился Альфонс, Бисмарк «совершит величайшую ошибку… и даст Франции предлог затеять с ним ссору, когда случай для этого покажется благоприятным». Когда организаторы Всемирной выставки в Париже (и среди них Альфонс) поняли, что отобрать на выставку произведения искусства из провинции удается с огромным трудом, в обиход вошла шутка о том, «что придут пруссаки и все отберут». Важность данных слов именно в том, что к ним относились как к шутке. Как сказал Джеймс, в положении Франции имелись «неодолимые противоречия»: «Мы только что приняли выставку, мы должны направлять весь наш капитал на промышленные проекты, чтобы усовершенствовать страну; вместо этого мы вынуждены занимать, чтобы оплачивать расходы [на оборону]». В январе 1868 г., когда министр финансов Мань объявил о займе, его целью было не столько стимулирование экономики, сколько финансирование перевооружения. В своих письмах к кузенам Альфонс неоднократно подвергал сомнению целесообразность французского перевооружения; более того, похоже, что он стал одним из первых сторонников (ошибочной) версии о том, что гонка вооружений является причиной войн. Майер Карл в Берлине придерживался сходных взглядов; и он считал, что во всем виновата политика Франции, а не Пруссии. В декабре 1869 г. Альфонс с воодушевлением сообщал из Парижа, что министр финансов доложил «о весьма процветающем положении с активным сальдо в 60 миллионов, из которых большая часть должна пойти на общественные работы, а остальное — на сокращение налогов и улучшение положения мелких чиновников». Через месяц пошли разговоры о новых государственных субсидиях для строительства железных дорог.

Такая основополагающая военная слабость, возможно, не имела бы такого значения, если бы режим был способен придерживаться всецело пассивной внешней политики. Однако дело обстояло с точностью до наоборот. Когда Наполеон вознамерился подражать успеху Бисмарка в Германии, слабость Франции стала очевидной — во всяком случае, должна была стать таковой.

Латинские иллюзии

В течение всего девятнадцатого столетия сохранялась определенная тенденция — из-за многочисленных исключений невозможно назвать ее правилом, — когда дипломатические связи скреплялись (если не строились) на движении капитала. Великобритания, первая страна, чья экономика, способная производить достаточно большие активные сальдо платежного баланса, чтобы позволить себе длительный экспорт капитала, именно так добыла себе большинство союзников против Наполеона; и после 1815 г. официальная и неофициальная Британская империя воздвигалась на растущем потоке зарубежного кредитования. Франция была второй державой, которая в XIX в. экспортировала капитал в больших объемах; более того, стоимость зарубежных государственных займов, выпущенных в Париже в 1861–1865 гг., приближалась к выпущенным в Лондоне. Как мы видели, многие новые банки и железные дороги, учрежденные в странах, подобных Испании, Италии и Австрии, после 1850 г. опирались на французский капитал. Этот процесс достиг своего пика в 1860-е гг. Но каким бы ни было его экономическое обоснование (а многие сомневались даже в этом), его дипломатические или стратегические преимущества оказались ограниченными. Для того чтобы ответить на вызов Пруссии, Франции нужны были надежные союзники. Великобритания все больше вкладывала денег за пределами Европы: между 1854 и 1870 гг. пропорция британских зарубежных инвестиций, которые делались в Европе, упала с 54 до 25 %; к 1900 г. эта цифра составляла всего 5 %. Этим объясняется растущая дипломатическая «изоляция» Великобритании. Энтони говорил и от имени либералов, сторонников Кобдена, и от имени тори-изоляционистов, когда сразу после Австро-прусской войны объявил: «Мы хотим мира любой ценой. Таково желание всех наших государственных деятелей. Возьмите, к примеру, лорда Дерби. Своим доходом в 120 тысяч ф. ст. он обязан тому, что его поместья в Ирландии и Ланкашире застроены фабриками и фабричными городками. Склонен ли он поддерживать милитаристскую политику? Все они в одной лодке. Какое нам дело до Германии, Австрии или Бельгии? Подобные вещи устарели».

На континенте тем временем французский капитал все чаще перетекал в те страны, которые либо не хотели, либо не могли ответить чем-то бо‡льшим, чем проценты (а в некоторых случаях даже процентов не платили).

Отличительной чертой экономического развития Европы после 1866 г. стала растущая региональная сегментация рынка капитала. Франция по-прежнему много инвестировала в Бельгию, Испанию и Италию и торговала с ними; этим объясняется жизнеспособность Латинского монетного союза, учрежденного Францией, Бельгией, Италией и Швейцарией в 1865 г. Австрия, после катастрофы 1866 г., в политическом и экономическом смысле переориентировалась в сторону Венгрии и Балкан. Тем временем банки на прусском севере Германии, которых становилось все больше, начали вкладывать значительные суммы в другие германские государства, Скандинавию и Россию. Хотя последствия такого процесса для французской внешней политики были глубоки, они, судя по всему, оставались незамеченными. Дело в том, что французский капитал утекал в два государства, Бельгию и Испанию, которые на политической карте мира считались незначительно малыми величинами, а также в Италию, которая никогда не могла недвусмысленно выполнять свои обязательства перед бонапартистской Францией. Чтобы сдерживать Пруссию, Франции нужна была Россия или, в случае неудачи, Австрия, которая желала бы вновь поднять вопрос, на который в свое время решительно ответили при Кёниггреце. Отчасти дипломатия объясняет, почему не был заключен ни один из вышеуказанных союзов: пока Бисмарк поддерживал у России и Австро-Венгрии смутный интерес к идее воссоздания Священного союза, Франция вынуждена была повышать ставки для поддержки каждой из них; в то же время и Австрия, и Россия требовали такую цену, платить которую Наполеон не решался, — поддержку друг против друга на Ближнем Востоке. Однако позиция Франции на переговорах была бы гораздо сильнее, если бы или Австрия, или Россия получали значительные объемы французского капитала. Без этого Франция могла предложить лишь свою военную силу; да и она, как мы видели, была сомнительной.

Роль Ротшильдов в происходящем была жизненно важной, пусть до известной степени и неосознанной. Английские Ротшильды разделяли господствовавшие тогда взгляды Палмерстона, согласно которым равновесию сил в Европе угрожала именно Франция, а не Пруссия. В августе 1866 г., за неделю до того, как был подписан Пражский мир, Шарлотта в письме сыну выразила распространенное мнение: «Мы давно и хорошо знаем, что император Наполеон был поджигателем войны и надеялся выгадать на ней». Лайонел, не колеблясь, передавал Дизраэли критические замечания своего дяди и кузенов о французской политике.

Ничто не сделало больше для укрепления британской франкофобии, чем неудачные попытки Наполеона оживить план некоей территориальной «компенсации» для Франции, — предположительно в качестве награды за ее нейтралитет в 1866 г. В том году Наполеон дважды поднимал этот вопрос, однако всякий раз отступал. В марте 1867 г. он предпринял новую попытку. Подстрекаемый Бисмарком, желавшим поставить Европу перед свершившимся фактом, он заключил сделку с королем Голландии о покупке у него герцогства Люксембург: еще одна неудачная «операция с недвижимостью», которые были столь распространены в 1860-е гг. Герцогство Люксембург было аномалией — личная собственность голландского короля, оно после 1815 г. входило в Германский союз, а в его крепости стоял прусский гарнизон. Кроме того, Люксембург входил в прусский Таможенный союз. Поэтому перспектива его аннексии Францией вызвала гнев немецких национал-либералов (предупрежденных Бисмарком) и в очередной раз пробудила к жизни призрак Франко-прусской войны. Джеймс и Альфонс не участвовали в переговорах между Парижем и Гаагой, но, узнав о них, они, как и следовало ожидать, пришли в ужас и забросали Лондон отчаянными просьбами о посредничестве Англии. Меньше чем через два месяца после того, как Джеймс предсказал, что политическая либерализация приведет Францию к войне, казалось, что его пророчество вот-вот сбудется. Даже когда Наполеон снова пошел на попятный, нельзя было сбрасывать со счетов вероятность того, что Пруссия решит воевать: заверениям Майера Карла в миролюбивых намерениях Бисмарка откровенно противоречили письма Бляйхрёдера из Берлина. Угроза войны миновала, лишь когда обе стороны согласились передать вопрос на обсуждение международной конференции в Лондоне; там решено было сделать Люксембург нейтральным по образцу Бельгии после 1839 г. Такой компромисс уже тогда казался простой отсрочкой; Энтони, приехавший в Европу в конце лета, тревожился, получая сведения о военных приготовлениях по обе стороны Рейна. У Майера уже в сентябре сложилось впечатление, что другие германские государства «в случае действий Франции» встанут на сторону Пруссии.

Более ободряющим следствием кризиса 1867 г. стало возобновление прежней ротшильдовской системы неофициальной дипломатии. В апреле Джеймс и Альфонс неоднократно виделись с императором и Руэром; Бляйхрёдер и Майер Карл передавали (судя по всему, противоречивые) сведения от Бисмарка; а Лайонел передавал их Дизраэли. Дизраэли пересылал их лорду Стэнли, который в свою очередь докладывал их королеве. Затем любой британский ответ передавался таким же способом через Ротшильдов «другу Бляйхрёдера». Очевидно, как Стэнли сообщал королеве, дело было в том, что сведения Нью-Корта «о том, что происходит на континенте, в целом приходят рано и так же точны, как и те, что можно получить по дипломатическим каналам». Решение передать вопрос на конференцию в Лондоне отчасти было спланировано по этим неофициальным каналам, когда примитивно зашифрованные телеграммы, курсировавшие между Берлином и Лондоном, устанавливали основу для переговоров. Поэтому желание Альфонса о фактическом посредничестве Великобритании во многом осуществилось. Однако последующие события не дали процессу повториться в 1870 г. Во-первых, в Лондоне ушло в отставку правительство консерваторов. Хотя Лео дружил с сыном министра иностранных дел Кларендона, а Лайонел и Шарлотта время от времени встречались с Гладстоном, отношения были не такими близкими, как когда у власти находился Дизраэли.

Во-вторых, смерть Джеймса и все больший крен Альфонса в сторону оппозиции означали, как заметил Альфред в апреле 1868 г., что «улица Лаффита [редко] узнает новости от французских министров». В-третьих, французское правительство в 1869 г. навлекло на себя сильный гнев Великобритании, когда попыталось приобрести контроль над несколькими важнейшими бельгийскими железными дорогами.

Когда-то такая операция очень заинтересовала бы Ротшильдов. Но их влияние в Брюсселе к тому времени успело ослабеть. Отчасти все объяснялось смертью в 1865 г. их старинного друга и клиента Леопольда I; отношения с его сыном уже не были столь близкими. Что еще важнее, бельгийские банки (особенно Национальный банк и «Сосьете женераль») настолько окрепли, что могли обойтись без помощи Ротшильдов, на которых они полагались начиная с 1820-х гг. В 1865 г., когда бельгийское правительство взяло заем в 60 млн франков, Парижскому дому предложили всего 4 млн франков. Через два года, когда выпустили облигаций еще на 60 миллионов, доля Ротшильдов была немногим больше (6 миллионов) — Альфонс назвал эту цифру «почти смехотворной». Ротшильды не участвовали в неудачной попытке французского правительства купить железную дорогу, которой придавали стратегическое значение: с ее помощью можно было быстро перебросить французские войска в Бельгию в случае войны с Пруссией. В Лондоне подобный выпад сочли чем-то вроде святотатства: сохранение нейтралитета Бельгии для политики Великобритании в континентальной Европе становилось «священной коровой».

Нигде несовместимость французских финансов и дипломатии не проявилась более очевидно, чем в Испании. В конечном счете Франция воевала с Пруссией в 1870 г. из-за политического будущего Испании, хотя историки редко затрудняются объяснить, почему так случилось. Ответ заключается в неуклонном проникновении французского капитала в испанскую экономику в 1860-е гг. Вследствие этого многие политики-бонапартисты считали, что Франция имеет право оказывать неофициальное влияние на соседнюю страну. Отнюдь не посягая на будущее различных французских банков, заинтересованных в испанских финансах, шахтах и железных дорогах, сентябрьская революция 1868 г. как будто подталкивала к усилению французского вмешательства. Более того, только после сентябрьской революции оказалось возможно достичь соглашения о займе Мадриду на условиях, которые предвидел Джеймс еще в 1866 г.: не впервые переход к парламентаризму как будто поощрял Ротшильдов, пусть даже такой переход осуществился насильственным путем. Хотя Джеймс умер за несколько дней до завершения операции, испанский заем 1868 г. стал его последним крупным удачным ходом, как писал Сэй в «Экономическом журнале». Парижский дом взял на 100 млн франков трехпроцентных облигаций (по номиналу) по цене в 33, вновь открыв парижский рынок для испанских ценных бумаг; в свою очередь, испанское правительство выплатило на 30 млн франков субсидий железнодорожной компании Сарагосы. Ротшильды впервые за несколько десятилетий выпустили облигации испанского займа и сочли эмиссию началом продолжительной кампании, целью которой было «снова поставить страну на ноги».

Однако воодушевление в связи с новым парламентским режимом оказалось кратковременным как в Париже, так и в Испании. Если не считать обычных послереволюционных центробежных тенденций, новой власти пришлось вести долгую и дорогостоящую войну за возвращение контроля над Кубой — это мешало финансовой стабилизации. Классическое ротшильдовское решение — продать остров Соединенным Штатам — оказалось невозможным с политической точки зрения, хотя Альфонс считал, что премьер-министр Прим лично сочувствует этой идее. Ротшильдам пришлось прибегнуть к старому способу понижения цен на облигации, специальным краткосрочным кредитам под обеспечение в виде ртути или табака. Они несли потери на «этой проклятой железной дороге»; короче говоря, дела шли как всегда. Однако, как и в 1860-е гг., другим банкам не терпелось бросить вызов традиционному господству Ротшильдов в Мадриде. Особенно ожесточенную кампанию вел «Парижский банк» (Banque de Paris), чей директор Делахант предвидел «капитализацию дохода от Альмаденского месторождения, [медных рудников] Рио-Тинто и многих других государственных предприятий, одним словом, более или менее подмену собой государственного управления». Хотя он представил дело как предприятие, которым они с Ротшильдами могли бы заняться вместе, Альфонс почти не сомневался, что Делахант мечтал заменить собой и Ротшильдов; во всяком случае, новая вспышка политической нестабильности и дальнейшее ухудшение денежной ситуации поставили крест на всем замысле. Кульминация борьбы наступила в 1870 г. Ротшильды были на волосок от поражения после попытки Делаханта приобрести контроль над Альмаденским месторождением. И символически, и с финансовой точки зрения это был бы тяжелый удар.

Даже после этой победы другие французские банки продолжали соперничать с Ротшильдами за влияние в Мадриде. Однако они добились лишь частичного успеха. В 1871 г. консорциум, вновь возглавляемый «Парижским банком», успешно разместил новый испанский заем, дав Ротшильдам лишь «очень маленький кусочек». Нечто похожее случилось и на следующий год, вызвав в «Лионском кредите» самонадеянные разговоры о том, что «Ротшильды потеряли Испанию». Вместе с тем долгосрочные кредиты испанскому правительству оставались таким же рискованным предприятием, как и раньше. Период с 1866 по 1882 г. характеризовался резким ростом испанского государственного долга: он вырос с 4,6 до 12,9 млрд песет. Основной объем нового долга обеспечивали иностранные кредиторы: процентное соотношение доли общего долга, находящейся во владении иностранцев, выросло всего с 18 % в 1867 г. до 44 % в 1873 г. Такой скачок оказался нерациональным: в процентах к валовому национальному продукту общий долг вырос примерно с 70 % и достиг своего пика в 180 % в 1879 г. Крах конституционной монархии в 1873 г. сбил испанские облигации до отметки ниже 18 (по сравнению с 30 в 1868 г.), а в последующие годы положение лишь ухудшилось. Пока конкуренты дули на обожженные пальцы, Ротшильды были вполне довольны продолжением традиционной системы краткосрочных кредитов под обеспечение продукции Альмаденского месторождения, стоимость которого была так же надежна, как ненадежна была стоимость испанских ценных бумаг. Надежный источник дохода просуществовал до 1920-х гг. В начале 1870-х гг., когда политическая нестабильность достигла пика, а облигации падали, произошел резкий скачок цены на ртуть от обычных 6–8 ф. ст. за бутылку до высшей цены в 22 ф. ст. в 1873 г. Боясь, что такие цены побудят других производителей открыть нерентабельные шахты, Ротшильды спешно расширили производство: с 1873 по 1887 г. выпуск продукции почти удвоился.

Казалось, альмаденская система работает так хорошо — Альфонс назвал ее «молочной коровой», — что в 1872 г. обсуждалась возможность применить такую же систему и к принадлежавшим государству медным рудникам в Рио-Тинто. Республиканский переворот 1873 г. вынудил на время забыть о таких планах. Однако после реставрации Бурбонов в конце следующего года рудники были проданы британской компании за 3,7 млн ф. ст. (гораздо большую сумму, чем стоили рудники, по мнению Ротшильдов). Лишь позднее Ротшильды начали интересоваться Рио-Тинто как мажоритарные акционеры — их участие оказалось необычайно выгодным, так как во всем мире резко подскочил спрос на медь. То же самое, однако, нельзя сказать о продолжительном участии Французского дома в делах Сарагосской железнодорожной компании. Несмотря на то что она неуклонно поглощала более мелкие линии, например Кордова— Севилья, МСА (Мадрид — Сарагоса — Аликанте) никогда не выплачивала акционерам дивиденды. Продолжительное соперничество между ней и Северной железной дорогой Перейров, которое продолжалось до 1920-х гг., можно считать одним из самых неприбыльных дел Ротшильдов — и это несмотря на государственные субсидии на общую сумму в 24 млн ф. ст., по сравнению с общими французскими инвестициями в размере 70 млн ф. ст.

Больше чем что-либо другое этот постоянный экономический интерес к Испании объясняет политический интерес французского правительства к Испании после революции 1868 г. Едва свергли королеву Изабеллу, как пошли слухи о возможном преемнике — представителе какого-нибудь европейского королевского дома. Ротшильды благоразумно старались не ссориться с Бурбонами; более того, непосредственное участие Парижского дома в финансах королевской семьи, судя по всему, началось за несколько недель до революции, в результате которой Бурбонов свергли. Но в краткосрочной перспективе о представителе Бурбонского дома не могло быть и речи, несмотря на то что Наполеон III отдавал предпочтение сыну Изабеллы, Альфонсо, принцу Астурийскому. Как обычно в таких случаях, имелся кандидат из Саксен-Кобургов — Фердинанд. Во время долгого междуцарствия, между революцией и октябрем 1870 г., когда королем согласился стать Амадео Савойский (сын итальянского короля Виктора-Эммануила), обсуждались и другие кандидаты. Одним из них был Леопольд Гогенцоллерн-Зигмаринген, родственник короля Пруссии. Франция, конечно, попыталась оспорить его кандидатуру, считая Леопольда новой прусской угрозой с юга, что ускорило роковую войну 1870 г.

Если Бельгия и Испания не были великими державами, то Италия по крайней мере претендовала на такую роль. Во время кризиса 1866 г. Джеймс пытался оказать финансовое давление на итальянское правительство, хотя его усилия почти не увенчались успехом. В конце концов его замысел, по которому Италия покупала Венецию у Австрии, был реализован, но только после той войны, которую он так надеялся избежать. В период после Пражского мира Франция и Италия неоднократно обсуждали возможность антипрусского союза; возможной третьей участницей такого союза считалась Австрия. Бисмарк назвал такую комбинацию «гипотетическим вздором»; тем не менее ее не следовало отметать сразу. В феврале 1869 г. до Ната дошли слухи, что «его величество решит воевать, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних дел» и что итальянский посол в Париже возвращается в Италию «с политическим мотивом, то есть с целью побудить свое правительство заключить наступательный [и] оборонительный союз с этой страной». За два месяца до того итальянцы на самом деле тайно предлагали свой нейтралитет в случае войны, требуя в качестве платы Тироль. А в 1870 г., когда началась война, Виктор-Эммануил всерьез думал примкнуть к Франции против Пруссии; что необычно, в данном случае его решение отвергли его же министры.

С финансовой точки зрения Италия была податливой. Военные издержки — и внешние, и внутренние — вызвали рост расходов с 916 млн лир в 1862 г. до 1 млн 371 тысячи лир в 1866 г.; но доходы резко отставали от расходов, повысившись с 480 всего до 600 млн лир, поэтому к 1866 г. более половины всех расходов финансировалось с помощью займов. За четыре года после 1861 г. государственный долг более чем удвоился и достиг 5 млрд лир (около 55 % ВНП). Не только цена итальянских рентных бумаг упала с 66 до 50 с небольшим в 1867 г.; в 1866 г. пришлось приостановить конвертируемость лиры, что привело к резкому обесцениванию валюты. Так, по отношению к фунту стерлингов итальянская валюта в период 1862–1867 гг. упала на 12 %. Итальянские политики по-прежнему озадачивали иностранных наблюдателей (после итальянского Рисорджименто почти единственным, о ком Ротшильды отзывались хорошо, оставался «ученик» Кавура Квинтино Селла; интригана Урбано Раттацци они называли «бедствием»). Тем не менее в Италии, как и в Испании, существовала острая конкуренция между французскими банками за долю в любых финансовых операциях, которые итальянцы предпочитали проводить, чтобы выпутаться из финансовых затруднений. В начале 1867 г. один из последних шагов в этом направлении сделал индивидуалист-пророк католических финансов, Лангран-Дюмонсо, которому Ротшильды наступали на пятки.

Однако на любой возможный союз между Италией и Францией «наводил порчу» вопрос отношений между Итальянским королевством и римско-католической церковью. Дипломатическим ключом к решению вопроса был статус Рима, которого продолжали домогаться итальянские политики, несмотря на договор с Францией 1864 г. Но последствия враждебности между итальянским государством и папой римским затронули и финансовую сферу. Когда итальянское правительство предложило собрать деньги с помощью продажи церковных владений, иностранные банки проявили значительный интерес. В ходе переговоров, которые продолжались несколько месяцев, образовался синдикат — в него вошли Ротшильды, «Сосьете женераль» и «Креди фонсье», а Лангран шел за ними по пятам. Все они предлагали выдать правительству деньги еще до продажи: говорили о займе в 600 млн лир в обмен на 10 % комиссионных и церковные земли, стоившие предположительно свыше миллиарда лир. Но после того, как стало ясно, что папа решительно возражает против продажи церковных земель и, что еще важнее, итальянское правительство хочет переложить по крайней мере часть ответственности за акт экспроприации на банки, Ротшильды пошли на попятный.

Отчасти их отступление было вызвано деловыми причинами: некоторые аспекты предлагаемой операции не нравились Джеймсу, не в последнюю очередь из-за необходимости участвовать в деле вместе с «мошенниками» вроде Ланграна. Но главной причиной, как показывают личные письма в Лондон, было то, что Джеймсу не хотелось навлекать на себя гнев все более влиятельной во Франции партии ультрамонтанов (ее сторонники выступали за жесткое подчинение национальных католических церквей папе римскому, а также отстаивали верховную светскую власть пап над светскими государями Европы). Такая чувствительность к мнению католиков была любопытной чертой Джеймса в его последние годы. Он уже демонстрировал нечто подобное в 1865 г., когда возражал против продажи испанских облигаций на том основании, что «действия, направленные против правительства и министра [такой] католической страны, как Испания, где евреям не позволено даже иметь синагоги, в долгосрочной перспективе ни к чему хорошему не приведут». Теперь он снова воспользовался теми же доводами: «Как еврей я не хочу идти против церковников, так как это может повредить евреям повсюду… дело не в [нашей] малой доле, а из-за того, что операция невозможна, ее нельзя осуществить. Я, еврей, должен заставлять церковников продавать их имущество? <…> Я остаюсь финансистом и [не] хочу [вмешиваться] в политику, которая настроит духовенство против нас».

Даже прагматичный Альфонс согласился, что «отождествлять себя с политическим поступком, который пусть и удобен, но и не справедлив, и не беспристрастен, значит приносить доброе имя в жертву наживе и возбуждать против итальянских евреев все средневековые страсти».

Римское препятствие оказалось непреодолимым. Возобновление переговоров с «Креди фонсье» и правительством Раттацци о прямом займе в размере 100–120 млн лир в июле 1867 г. окончилось неудачей из-за возобновления конфликта осенью того же года. В духе настоящей оперы-буфф Раттацци призывал Гарибальди предпринять второй поход на Рим, затем приказал арестовать его, а затем подал в отставку, когда французы отправили в Рим новые войска. Позже Гарибальди бежал из ссылки на острове Капрера, однако оказалось, что население Рима настроено равнодушно, а итальянская регулярная армия перешла на сторону французов: его добровольцы потерпели поражение в битве при Ментане, совсем как при Аспромонте за пять лет до того.

После такого фиаско, которое моментально приблизило призрак войны между Францией и Италией, на поверхность вновь всплыл вопрос о церковных землях, но Джеймс и Альфонс в очередной раз отказались принять участие в операции, к явной досаде лондонских партнеров. Как обычно, за их сдержанностью скрывались причины делового свойства: разговоры о налоге на итальянские рентные бумаги раздражали Джеймса, как и все более независимый стиль переговоров «Креди фонсье». Но по сути решающим стал религиозный вопрос. «Мы в католической стране, — сокрушенно говорил Альфонс, — и невозможно идти против религиозных предрассудков страны, где живешь, особенно если сам принадлежишь к другой вере». Нат с ним соглашался: «…заниматься церковными делами будет очень трудно для нашего Парижского дома». «Духовенство, — уверял он, — разорвет нас в клочья, если сможет, и ничто на свете не сделает нас более непопулярными. Вот мое мнение: будь там какая угодно прибыль, искренне надеюсь, что мы не будем иметь к делу никакого отношения». Альфонс многозначительно напоминал лондонским кузенам, что в «почти аналогичных обстоятельствах» они «отказались заниматься русским займом из-за либеральных настроений в Англии, где в те дни все открыто поддерживали Польшу против России». Более того, теперь надо было учитывать добавочные политические осложнения французского присутствия в Риме. В феврале и марте 1868 г. Альфонс и Джеймс часто советовались с Наполеоном и Руэром, которые видели взаимопонимание в римском вопросе предварительным условием любого займа Италии. Прийти к такому взаимопониманию так и не удалось.

Неудачные переговоры 1867–1869 гг. стали переломным моментом в истории Ротшильдов в Италии — еще больше, чем закрытие Неаполитанского дома в 1863 г. Майер Карл сокрушался: «…очень жаль, что… такое выгодное дело достанется нашим врагам и тем, кто постоянно выступает против нас». Правда, за церковные земли удалось выручить меньше денег, чем рассчитывали: главной целью продажи стало понижение цены на итальянскую землю. А Ротшильды по-прежнему оставались главной силой в управлении итальянским внешним долгом до 1880-х гг.: в 1861–1882 гг. свыше 70 % процентных выплат по рентным бумагам, которые находились во владении иностранцев, проходило через дома Ротшильдов. Кроме того, именно к Лондонскому дому итальянское правительство в 1880–1881 гг. обратилось за стабилизационным займом в 644 млн лир, когда было решено возобновить платеж звонкой монетой. Правда, Альфонс никогда не обладал тем влиянием на правительства Италии, каким обладал Джеймс в 1850-е — 1860-е гг.

С точки зрения французской дипломатии трудности, которые влекла за собой продажа итальянских церковных земель, были более зловещими. «Римская головоломка» не только препятствовала участию Ротшильдов в продаже церковных земель; она также фактически исключила возможность антипрусского союза Франции и Италии. Всякий раз, как французские Ротшильды отказывались иметь дело с церковными землями, на их место заступали немецкие банкиры — Эрлангер, Оппенгейм, Ганземан и Бляйхрёдер.

Еще одним признаком угасания влияния французского капитала в Италии была постепенная дезинтеграция одного из тех творений Джеймса, которыми он больше всего гордился: Южно-австрийской Ломбардо-венецианской и центральной железнодорожной компании. По сравнению с Сарагосской железной дорогой Ломбардская могла считаться историей успеха: компания аккуратно выплачивала дивиденды своим акционерам. Ее будущее также виделось в розовом цвете: австрийский перевал Бреннер открыли для железнодорожного сообщения в 1867 г., а в 1871 г. открыли туннель Фрежюс, после чего время в пути между Италией и Францией резко сократилось. Когда английские Ротшильды путешествовали по Ломбардской железной дороге, новшества произвели на них большое впечатление. Более того, казалось, нет причин, по которым Ломбардской компании не следует и дальше расширять географический охват. В 1867 г. она обеспечила за собой контроль над рядом римских линий за скромный краткосрочный заем в 11 млн лир, предоставленный итальянскому правительству. Через два года, после разговоров о расширении ее сети на Балканы и в сторону Константинополя, облигации компании резко взлетели в цене.

Однако существовали и явные проблемы. Натти и его дядя Энтони жаловались на раздутые штаты в итальянской части ветки. Что еще серьезнее, финансовые аппетиты компании казались ненасытными. Компания поглощала огромные денежные суммы, даже после государственных субсидий. По данным Гилле, в 1864–1870 гг. Французский дом выделил компании свыше 5 млн ф. ст., и с каждым годом денег требовалось все больше. Судя по данным Айера, Лондонский дом в 1866–1871 гг. выпустил облигации Ломбардской железной дороги номинальной стоимостью в 24,6 млн ф. ст. Выпускная цена этих облигаций весьма красноречива: в первом выпуске 1866 г. цена составляла 93 % от номинала; дальнейшие выпуски в том же году шли в среднем по цене в 79; в 1871 г. цена опустилась до 43. Только в 1874 г. Лондонский дом перечислил на счет компании 893 тысячи ф. ст. В 1860-е гг. кризисы неплатежей происходили почти ежегодно. Естественно, финансовая слабость компании не позволяла ее мажоритарным акционерам употреблять столько политического влияния, как в прошлом. Растянутая вдоль австро-итальянской границы, регулярно выплачивавшая значительные суммы правительствам по обе стороны границы, когда-то линия давала Джеймсу реальное политическое влияние. К концу 1860-х гг. это перестало быть актуальным. Еще можно было играть в старую игру, предоставляя краткосрочные займы правительству; однако различные государства все больше диктовали компании свои правила.

Так, в 1868 г. итальянское правительство, рассматривая программу сокращения расходов, угрожало урезать субсидии железным дорогам, а через два года предложило ввести налог, который, как боялся Альфонс, поглотит все прибыли от итальянской стороны железной дороги. Тем временем австрийское правительство пыталось заставить компанию построить важную с политической точки зрения, но нерентабельную ветку в Тироле. Желание правительства Пруссии проложить альтернативную ветку из Германии в Италию через Сен-Готардский перевал вызвало смятение в рядах Ротшильдов. Майер Карл голосовал против предложенной субсидии, но его осудили родственники, которые надеялись, что новая линия повысит цены на облигации Ломбардской линии. Сходные разногласия наблюдались, когда австрийское правительство объявило о своей готовности отделить финансирование австрийской железной дороги Зюдбан от менее рентабельной итальянской железнодорожной сети, которое до того, начиная с 1866 г., неоднократно откладывалось. Эпоха закончилась. В 1875 г. Ротшильды продали итальянскую железную дорогу правительству Италии за 750 млн франков (30 млн ф. ст.); с тех пор итальянские железные дороги стали прерогативой итальянской политической элиты.

Эти финансовые и политические потрясения стали поводами для новых трений между различными домами Ротшильдов, способствуя периодическим «словесным войнам» между Лондоном, Франкфуртом, Веной и Парижем. Остальные дома Ротшильдов считали, что Парижский дом слишком оптимистично настроен по отношению к финансам Ломбардской компании и подвержен давлению со стороны других мажоритарных акционеров, таких как Талабо. Альфонс в ответ обвинил Ансельма в том, что интересы «Кредитанштальта» он ставит выше коллективных интересов Ротшильдов. Однако такие распри стали лишь частью более глубинного процесса. Расхождение к 1870-м гг. усилилось настолько, что под сомнение было поставлено главное обоснование традиционной многонациональной компании Ротшильдов, так красноречиво повторенное Джеймсом в его завещании. Хотя расхождение интересов в некоторой степени и было связано с личными разногласиями, в первую очередь оно вызывалось изменениями в принципах формирования капитала, постепенно позволившими странам Центральной Европы освободиться от западноевропейского влияния. Интересы различных домов все больше обосабливались в географическом плане. С тем же процессом связана и неудача Франции в конечном счете изобрести эффективный противовес влиянию Пруссии.

Изоляция Австро-Венгрии

Даже если бы Франции и Италии удалось договориться, без Австрии их союз почти не имел бы стратегического значения. На первый взгляд франко-австрийский союз казался самой вероятной комбинацией, какая могла возникнуть после 1866 г.; более того, как мы видели, такой союз уже возникал в 1866 г. и может даже считаться одной из причин, по которым Австрия рискнула воевать с Пруссией. После поражения австрийцев Франция неоднократно пыталась оживить свой замысел: в апреле и августе 1867 г., летом 1868 г., в декабре того же года, в марте и сентябре 1869 г. Для герцога де Грамона, французского посла в Вене, который в апреле 1870 г. стал министром иностранных дел, такой союз казался не только достижимым; он верил, что союз уже достигнут. Грамон относился к неудачному договору 1869 г. так, словно он был все равно что «фактически подписан» (по выражению Наполеона III, который принимал желаемое за действительное). В Вену даже послали одного французского генерала, чтобы обсудить совместные военные операции. Однако с самого начала главным камнем преткновения было то, что приоритеты новой Австро-Венгрии, представлявшей собой дуалистическую монархию (конституционную монархию, в которой власть монарха ограничена конституцией или конституционными актами, но монарх формально и фактически сохраняет обширные властные полномочия), значительно отличались от приоритетов старой Австрийской империи. Как Лайонел сообщил Дизраэли в 1867 г., в Вене, тем более в Будапеште, не слишком серьезно рассматривали мысль о реванше в Германии или в Италии: теперь там считали, что будущее лежит на Балканах. Для Франции трудность состояла в том, что интерес австрийского премьер-министра Бейста к Боснии-Герцеговине подразумевал конфликт с Россией, а не Пруссией. У франко-австрийского союза были реальные перспективы только в том случае, если бы Франция согласилась встать на сторону Австрии против России по восточному вопросу — например, после восстания на Крите против турецкого правления. Лишь однажды, в конце 1868 г., венские Ротшильды сообщали о серьезном намерении со стороны Бейста вести еще одну войну против Пруссии, да и тот случай явно больше относился к событиям в Румынии и на Крите, чем к Франции.

Вот и все, что можно сказать о дипломатическом «переднем плане»; но подобные события лишены смысла в отсутствие экономического «заднего плана». И снова разгадка заключается в регионализации европейского рынка капитала. В 1850–1860-е гг., как мы видели, неоднократные денежные дефициты Австрии отчасти покрывались английским и французским капиталом. После фиаско 1866 г.

Джеймс стремился возобновить операции на прежнем уровне. Хотя он объявлял, что «в самом деле больше не питает большого доверия к больному кредиту Австрии», на практике он почти сразу начал предлагать краткосрочные займы наличными. Более того, летом 1867 г. он лично приезжал в Вену, чтобы попробовать договориться о новой эмиссии «англо-австрийских облигаций» — облигаций, номинированных в фунтах стерлингов, вроде тех, какие выпускались в 1859 г. Однако другим членам семьи такая операция казалась преждевременной в то время, когда еще предстояло довести до конца выравнивание баланса между Австрией и Венгрией. Особенно скептически по отношению к финансовой жизнеспособности новой системы австро-венгерского дуализма был настроен Майер Карл. Венгрия получала почти полную финансовую автономию, за исключением сравнительно низкого вклада в «общий» оборонный бюджет Австро-Венгрии; Майер Карл соглашался думать о выпуске новых австрийских облигаций только в том случае, если их цена будет крайне низкой. Его настороженность разделял и Натти в Англии.

Их отношение лишь подтвердилось после попыток австрийского правительства в ноябре 1867 г. принять предложения их конкурентов, «Креди фонсье» и других парижских банков. Как жаловался Альфонс, «по правде говоря, довольно трудно вести дела с правительством Австрии, которое всегда так нуждается в деньгах, что обращается ко всем одновременно», делая «почти невозможным довести любую ассоциацию до счастливого завершения». В довершение всего, пока шли переговоры, правительство объявило о новом налоге на все ценные бумаги и о принудительной конверсии процентной ставки по существующим государственным облигациям с 5 до 4,5 %. Последнюю меру Альфонс несколько несдержанно назвал «непрактичным финансовым якобинством» и фактическим «банкротством», способным лишь подорвать кредит Австрии. Подобные же трудности возникли и с робкими попытками правительства Венгрии сделать собственный заем.

Эти проблемы необходимо рассматривать в контексте распада коммуникации — и доверия — между Венским домом и другими домами Ротшильдов. В 1867 г., к огромному возмущению дяди, Ансельм повел переговоры об австрийском займе с одним венским синдикатом и даже позволил «Сосьете женераль» выпустить новые облигации в Париже. То был первый признак новой политики полу-автономии с его стороны, которая развивалась параллельно с расхождением железнодорожных интересов, описанных выше. «Венгерский общий кредитный банк» (Magyar Általános Hitelbank), основанный Венским домом и «Кредитанштальтом» в 1867 г., также вписывался в новую тенденцию: Ансельм исследовал новые возможности для бизнеса в Венгрии, лишь иногда оглядываясь на Париж и Лондон. Когда после принудительной конверсии 1868 г. в Лондоне приостановили распространение австрийских облигаций, Ансельм возмутился, встав на сторону правительства против тех, кого он называл «неудобным меньшинством» английских держателей облигаций, и укорял Лайонела в том, что тот не пошел тем же курсом. Еще одно доказательство его австро-венгерской ориентации пришло в феврале 1870 г., когда он объявил о том, что договорился о новом венгерском лотерейном займе на 30 млн гульденов. Партнерами Ансельма стали исключительно австрийские и венгерские банки, а Лайонелу он предложил смехотворную долю всего в 250 тысяч гульденов. Лишь в 1871 г. еще одному дому Ротшильдов (Франкфуртскому) удалось закрепить за собой достойную долю в венгерском займе под залог государственных железных дорог; и лишь в 1873 г. Лондонский дом принял участие в эмиссии венгерских облигаций. Еще одним симптомом расширяющейся пропасти между различными домами Ротшильдов служило сокращение переписки между Веной и Лондоном: сын Ансельма Альберт в 1871 г. стремился оживить традицию регулярной переписки, прилагая подробные отчеты об австрийских политике и экономике, — что, среди прочего, показывает близость его отца к Бейсту, — но вскоре эта переписка постепенно сошла на нет.

Естественно, независимость Ансельма злила представителей остальных домов. Джеймс жаловался, что он «сообщает [им] обо всех операциях не до, а после того, как они согласованы», несмотря на то что «многие из них гораздо больше служат их интересам на зарубежных, предпочтительно парижском, а не австрийском, рынках». Майер Карл обвинял Ансельма в том, что он «всегда защищает интересы правительства и никогда — наши», буквально повторяя выражения, в которых его дяди жаловались на Соломона, отца Ансельма. Зато Альфонс ворчал, что, «несмотря на его хорошие отношения с правительством», Ансельм «часто плохо информирован о том, что происходит в Вене». Самым главным они, судя по всему, считали то, что Ансельм «допускает, чтобы все операции уходили в чужие руки» (Майер Карл). «Предоставляя свою поддержку всем этим новым банкам, — писал Альфонс, — наш добрый дядюшка поощряет конкуренцию против наших домов на всех европейских рынках». На такие жалобы Ансельм отвечал в выражениях, которые много говорят о растущем расколе в семье. Он основал Венгерский кредитный банк без оглядки на Париж, писал он, потому что не желал, чтобы к нему относились просто как «к агенту или корреспонденту Дома [Ротшильдов]». В прошлом в целом ряде случаев, жаловался Ансельм, его «совершенно исключали» из операций, предпринятых другими домами Ротшильдов. В случае недавнего выпуска облигаций Ломбардской железной дороги его «надували пустыми, бессодержательными личными письмами, письмами, в которых говорилось лишь… о состоянии [Парижской] биржи и скрывались [подробности]… часто интересных переговоров и краткосрочных займов с Италией, Испанией и так далее. Если меня можно обвинить в чрезмерной обидчивости, я это признаю, но необходимо давать выход естественным чувствам, если их недостаточно принимают в расчет… То, что я веду много дел рука об руку с „Кредитанштальтом“, совершенно верно и вполне понятно. Именно я больше, чем кто-либо другой, способствовал его возникновению… и потому испытываю определенную привязанность к банку, который, во всяком случае, благодаря своему капиталу в 50 млн гульденов… превратился здесь в финансовую силу, которая вызывает уважение и с которой необходимо считаться».

В апреле 1869 г. Фердинанд передал Лайонелу сходное сообщение от своего отца: «Он очень доволен делами, которые ведет. Венский дом держит около 14 тысяч акций „Кредитанштальта“, на которые начислена прибыль в 100 тысяч ф. ст. Сейчас он занимается продажей моста в Пеште венгерскому правительству, на чем надеется заработать 20 тысяч ф. ст. <…> Он говорит, что на Венской бирже совершается огромное количество операций, публика слепо следует за ним и он очень доволен своим положением среди своих собратьев-финансистов».

Энтони такие слова не убедили: в сентябре 1869 г., когда он приехал в Вену, у него сложилось впечатление, что там разбух спекулятивный пузырь, подпитываемый слабой денежной политикой Национального банка. Ансельм еще больше отдалился от Французского и Английского домов, когда «Кредитанштальт» принял участие в займе, организованном «Парижским банком» — не для кого иного, как для Испании. Ансельм уверял, что не может влиять на кредитную политику акционерного банка, в котором он хотя и крупный акционер, но не обладает контрольным пакетом. Его доводы не убедили Париж.

Ничто так ярко не демонстрировало расхождение интересов Ротшильдов, как план продлить австрийские железные дороги через Балканы в Турцию. Дома Ротшильдов относились к этому замыслу в высшей степени скептически — отчасти из-за финансовой ненадежности Турции, отчасти из-за того, что считали и без того обременительными уже существующие железнодорожные обязательства. В конце концов Ансельму пришлось отказаться от участия, уступив операцию бельгийскому банкиру барону Морису де Хиршу. «Турецкие железные дороги не представляют для нас интереса», — категорически заявили Альфонс и Лайонел. После 1866 г. Ансельм часто вынужден был выслушивать упреки от своих родственников; но в том случае он имел полное право ответить им тем же. Строительство железнодорожной ветки в Константинополь было «великим европейским предприятием, в котором финансовые силы Франции и Англии» вполне могли объединиться с такими же силами Австрии. Когда позже Альфонс объяснял свое участие в новом «Австро-османском банке», Ансельм критиковал его не для проформы: «Я просто не понимаю той антипатии, какую испытывает [Парижский дом] к этому предприятию, которое ни в коей мере не наносит ущерба интересам наших домов, и меньше всего интересам Парижского дома, который, насколько я помню, не имеет агента в Константинополе и… почти не ведет дел с правительством Османской империи. Будь все по-иному, я бы, несомненно, воздержался от мыслей о том, чтобы другие дома принимали хотя бы косвенное участие в компании, которая — следует заметить вскользь — вполне преуспевает и уже разместила несколько крупных займов для правительства. Доказательством служит то, что его акции торгуются от 40 до 45 % выше номинала».

Венский дом, сердито продолжал он, «находится в довольно специфическом и ненормальном положении; все крупные операции в Лондоне, Париже и Франкфурте проводятся совместно тамошними домами. Что же касается Вены, время от времени нам бросают какие-то крохи, однако их явно недостаточно для того, чтобы покрыть мои постоянно растущие расходы… и оправдать ожидания, которые все связывают с нашей фамилией. Питаю… желание, которое никак нельзя считать предосудительным… идти если не бок о бок с другими домами, то хотя бы не слишком вдалеке от них — и вплоть до настоящего времени, с Божьей помощью, этот план кампании идет неплохо».

Если Лондонский и Парижский дома избегали участвовать в делах на Балканах и в Турции, могли ли они упрекать Ансельма в том, что он действует там в одиночку? По сути тот же вопрос Бейст задал Наполеону III, однако достойного ответа так и не получил.

Экономические истоки Германского рейха

Каким бы ни было их отношение к балканским железным дорогам, один восточноевропейский вопрос в 1860-е и 1870-е гг. все же интересовал другие дома Ротшильдов: положение румынских евреев. Еврейское население в этой стране в течение некоторого времени росло в результате иммиграции из Российской империи. В 1866 г. в Бухаресте прошел погром, вызванный дебатами о законодательной основе еврейской эмансипации; похожие вспышки насилия повторялись и в последующие годы. Особенно суровым и длительным преследованиям подвергались евреи в Яссах. Румынское правительство демонстрировало равнодушие. Не впервые Ротшильды стремились воспользоваться своим международным политическим влиянием ради «бедных единоверцев». В Париже Джеймс побуждал французское правительство выразить официальный протест режиму в Бухаресте. И лондонские Ротшильды мобилизовали официальную критику «ужасной охоты на евреев в Яссах», хотя Лайонел сомневался в благоразумии отправки туда Мозеса Монтефиоре. Совет представителей британских евреев предлагал ему исполнить еще одну зарубежную миссию. Однако главные усилия Ротшильды сосредоточили в Берлине. Вначале это могло показаться странным; однако необходимо помнить, что в апреле 1866 г. королем Румынии Каролем I стал прусский принц (второй сын Карла Антона фон Гогенцоллерна-Зигмарингена). Естественно, все считали, как сказал Гольдшмидт Бляйхрёдеру, что «у Пруссии есть право первенства и огромное влияние на правящего принца в Бухаресте». И Фердинанд надеялся, что Майер Карл воспользуется своим влиянием в Берлине «в пользу несчастных евреев». По словам посла Пруссии в Лондоне, не менее «двенадцати Ротшильдов… настоятельно просили» Пруссию вмешаться. Кроме того, судя по всему, Майер Карл написал напрямую отцу «румынского принца».