Книга: Дом Ротшильдов. Мировые банкиры, 1849–1999

Назад: Глава 6 Рейх, республика, рента (1870–1873)

Дальше: Глава 8 Еврейские вопросы

Глава 7

«Кавказская королевская семья»

Я замечаю, как странно похожи на королевскую семью Ротшильды в одном отношении, а именно: все они ссорятся друг с другом, но объединяются против всего мира.Сэр Чарльз Дильк, март 1879 г.

В романе Томаса Манна «Будденброки» (1901), посвященном жизни четырех поколений семьи торговцев из Любека, признаки упадка намечаются в третьем поколении и становятся роковыми в четвертом. Очень заманчиво по такому же образцу писать историю Ротшильдов после 1878 г. После смерти внуков Майера Амшеля власть перешла к представителям четвертого поколения, которым на первый взгляд не хватало предпринимательской хватки и финансовых способностей, сделавших компанию богатой и процветающей. От бизнеса их отвлекали новые возможности образования. Процесс социальной ассимиляции и слияния с традиционной аристократией перевел их, в физическом и психическом смысле, из Сити за город. «В бизнесе определенно началась новая эпоха, — воодушевленно писал Альфонс кузенам в 1865 г. — Только молодое поколение, которое получило образование в колледжах, способно понять насущные требования времени. Поэтому именно молодому поколению следует доверить управление крупными финансовыми операциями эпохи». Но сами представители молодого поколения казались современникам эпигонами.

Вот конкретный пример, который подтверждает теорию. После смерти Ната (1870), Ансельма (1874), Майера (1874), Энтони (1876) и Лайонела (1879) из представителей третьего поколения остались лишь их младшие кузены, жившие во Франкфурте и Париже. Из сыновей Джеймса Альфонс оставался устрашающей силой во французских финансах до своей смерти в 1905 г.; Альфонсу помогал его младший брат Гюстав. Соломон Джеймс умер в возрасте 21 года, а Эдмонд играл лишь незначительную роль в делах. Что касается сыновей Карла, Адольф отошел от дел в 1863 г., а в конце 1870-х гг. ухудшилось и здоровье Майера Карла. Оставался лишь набожный и лишенный финансовых амбиций Вильгельм Карл, который, после смерти брата в 1886 г., руководил последними годами Франкфуртского дома.

Те представители третьего поколения, которые активно участвовали в делах, даже в преклонном возрасте и несмотря на болезни, продолжали исповедовать трудовую этику своих отцов. Нат считался инвалидом за много лет до смерти в феврале 1870 г.: слуга удивлялся, как «в течение 18 лет он боролся с тем, что для других было бы невыносимой болезнью». Однако, всего за несколько часов до смерти, «он говорил с Альфонсом об американских акциях, русском займе, а… за несколько секунд до смерти он попросил слуг принести ему чашку чаю рано утром, так как хотел, чтобы ему почитали газеты». И Энтони тоже всегда оставался в первую очередь банкиром, хотя в глазах общественности его затмевал более политически активный старший брат. Он всегда приветствовал друзей и родственников вопросом: «Какие новости?» — поистине приветствие банкира.

На протяжении почти всей жизни Лайонел так сильно страдал от приступов подагры (на современном языке болезнь называли бы артритом), что иногда его приходилось вносить на руках на галерею палаты общин, где он слушал дебаты по еврейской эмансипации. «Более двадцати лет, — писали в „Таймс“, — его возили на коляске из комнаты в комнату в его доме или из кареты в контору носили в кресле, специально сконструированном для такой цели». Однако, как отмечалось там же, «вплоть до последнего рабочего дня, то есть до дня своей смерти, он продолжал быть главной движущей силой предприятия, не имеющего равных по своим размерам», и «управление делами главным образом зависело от его мудрости и усердия».

Конечно, недавно вышедший на пенсию редактор Делан был близким другом семьи, так что, наверное, следует сделать скидку на личные чувства автора некролога; но, несмотря ни на что, его слова о роли Лайонела и его способностях проницательны и вызваны впечатлением о Лондонском доме под его управлением: «Дело, которое главным образом зависит от щекотливых и постоянных колебаний денежного рынка во всех частях света… требует… своего рода интуитивного инстинкта улавливать малейшие колебания биржи… инстинкта, возможно, переданного по наследству, который нельзя, как большинство способностей, получить по желанию. Но это всего лишь… орудие расчета, а те качества, от которых зависит его должное применение, гораздо выше. Все, конечно, зависит от важных сведений, поступающих со всех концов света, и от справедливой их оценки после получения; для этого требуется не просто знать людей в целом… нужны почти космополитические познания особенностей разных стран и народов. Для того чтобы приобрести такое суждение, недостаточно… получить опыт просто на делах коммерческих и биржевых… Политические перспективы тесно связаны с оценкой, которая формируется о любой крупной денежной операции, и это близкое родство требуется увязать с ходом государственных дел по всему миру и с характером государственных деятелей. Барон Лайонел де Ротшильд обладал этими качествами в высшей степени, и они сочетались, делая его не просто успешным руководителем своего большого дома, но весьма значительной фигурой в общественном и политическом мире. Ничто не отвлекало его от внимания к повседневным операциям его компании, и почти до последнего он держал в руках нити всех переплетенных интересов. Он так же тщательно день за днем управлял своим домом, как будто снова закладывал основы его благосостояния».

Дизраэли вовсе не преувеличивал, когда назвал Лайонела «одним из способнейших людей, каких я когда-либо знал». Кроме того, Лайонел был одним из богатейших: после смерти он оставил 2 млн 700 тысяч ф. ст. (все, кроме 15 тысяч ф. ст.) жене и детям, не говоря уже о домах на Пикадилли и в Ганнерсбери и одной из крупнейших частных коллекций произведений искусства той эпохи. Даже те, кто не любил Лайонела, отдавали должное его преданности делу. За день до смерти он пригласил к себе в дом 148 по Пикадилли брокера Эдварда Вагга и сказал ему: «Я просматривал двухнедельный отчет, и вы сделали ошибку в дополнении». И тридцать с лишним лет спустя о нем в основном ходили анекдоты, связанные якобы с его алчностью: финансист Орас Фаркуар злорадно (и, скорее всего, лживо) рассказывал Герберту Асквиту, как «старый еврей всегда держал на столе в конторе в Нью-Корте шкатулочку, в которую он прятал жемчуга, и в перерывах от дел доставал и перебирал их».

Ансельм, самый старший представитель третьего поколения, унаследовал многие черты своих предшественников — в особенности тот аскетизм, какой Макс Вебер отождествлял с движущей силой накопления капитала (хотя Вебер находил его истоки в кальвинизме). Ансельм любил читать, с энтузиазмом и знанием дела коллекционировал произведения искусства (для которых специально построил галерею на Реннгассе) и охотно посещал театр, а в опере у него была своя ложа. Во всем остальном он жил скромно, занимал всего две комнаты в венском дворце, который достался ему от отца, а замку в Шиллерсдорфе предпочитал небольшой коттедж в имении. Туда он редко приглашал гостей. Как вспоминал Герман Гольдшмидт, Ансельм «вел жизнь иммигранта и скряги. Он не терпел любых внешних проявлений богатства, путешествовал только в двуколке и никогда не имел собственной кареты и упряжки лошадей». Он был таким скромным и бережливым, что даже отказывался позировать для портрета. Почти всю жизнь он и его жена жили раздельно (главным образом, видимо, потому, что она не любила Вену); но, в отличие от своего отца, Ансельм тщательно избегал интрижек в Австрии, ограничиваясь легким флиртом, когда он посещал Лондон или Париж (его пороком было пристрастие к нюхательному табаку). Сыновьям Ансельма тоже казалось, что у отца безграничная энергия. Фердинанд вспоминал: летом 1868 г., охотясь за антиквариатом во Франции и Голландии, его отец «обычно вставал в 6 часов и оставался на ногах до сумерек, таская двух несчастных [секретаря и камердинера] по магазинам и на осмотры достопримечательностей… Жаль, что он не передал свой характер сыновьям». Почти все управление домом он перепоручил Гольдшмидту — прочих служащих Ансельм по возможности игнорировал и говорил по-французски, чтобы подчеркнуть свою удаленность от них, — но оставался хозяином, к тому же требовательным хозяином. В гневе он швырялся пером через всю комнату и плевался. Несмотря на боли в мочевом пузыре, и он до последнего принимал активное участие в делах.

В соответствии со своими старомодными принципами Ансельм попросил, чтобы его похоронили во Франкфурте «с величайшей простотой». «Похороны были такими скромными, как будто хоронили бедного еврея, — сообщалось в „Таймс“. — С вокзала труп везли на простой телеге… Так как час похорон держали в тайне, на церемонии присутствовало сравнительно мало народу». И этот человек оставил в своем завещании свыше 50 млн талеров — что вдвое превышало активы ордена иезуитов, как довольно бестактно заметил Бисмарк. Его похороны стали разительным контрастом с похоронами Джеймса и Лайонела, чье погребение на недавно основанном кладбище Виллесден посетила толпа родственников, агентов и брокеров, членов парламента (включая Уильяма Харкорта и Томсона Хэнки) и представителей многочисленных еврейских организаций.

Четвертое поколение

Кого-то вначале может удивить тот факт, что заменить третье поколение оказалось так трудно. В конце концов, четвертое поколение неизбежно было более многочисленным, чем третье, и можно было ожидать, что среди 44 детей, рожденных представителями третьего поколения, найдется достаточно сведущих бизнесменов. Само количество Ротшильдов производило неизгладимое впечатление на современников. В 1859 г. Гонкуры с изумлением заметили, что на ужине по случаю свадьбы Гюстава и Сесили Анспах присутствовало приблизительно 75 Ротшильдов. Дизраэли принадлежат знаменитые слова, «что Ротшильдов не может быть слишком много». Разве это не само собой разумеется?

Отчасти трудность заключалась в изобилии дочерей. Хотя нам это может показаться абсурдным, третье поколение стеснялось того, что у них рождалось мало сыновей: их беспокойство, в общем, вполне понятно, так как соотношение мальчиков и девочек в четвертом поколении было 17:27. Более того, не менее пяти мальчиков умерли во младенчестве. Отчасти из-за того, что ни один из сыновей Карла не произвел на свет наследника мужского пола, Неаполитанский и Франкфуртский дома прекратили свое существование, первый в 1863, второй в 1901 г.

Естественно, выжившие сыновья еще на шаг отдалялись от трудовой морали и расчетов, на которых покоилось семейное состояние. Более того, даже собственная мать придерживалась довольно невысокого мнения о трех молодых людях, которым в будущем предстояло управлять Лондонским домом. Со свойственной ей резкой прямотой Шарлотта уже в 1840 г. писала, что Натти «худой, уродливый ребенок, но это не имеет значения; он мальчик и как таковой очень желанен для своего отца и для всей семьи. Я никогда не могла бы предпочесть его сестрам и нянчила его не так хорошо, как следовало». К тому времени, как ему исполнилось девять лет, Шарлотта решила, что ему «недостает… сердечности и откровенности. Он сдержан, застенчив и не великодушен; более того, только он один из моих детей любит деньги ради их накопления… По характеру он ленив и вял». В следующие шесть лет он исправился — судя по всему, он хорошо учился, — но «остается застенчивым». В заключение Шарлотта прямо писала: «Он не будет умным, но будет весьма осведомленным и в высшей степени культурным человеком».

Идя по стопам своего дяди Майера, Натти в октябре 1859 г. поступил в Кембридж, где изучал социальные науки (включающие моральную философию, политическую экономию, современную историю, общую юриспруденцию и английское законодательство); похоже, трудностей с учебой у него не возникало. Однако ему стоил больших усилий обязательный экзамен на втором году обучения, известный под названием «предварительного», из-за входящих в него элементов математики и богословия. Судя по письмам к родителям, куда больше времени Натти посвящал верховой езде с гончими собаками, любительскому театру и дебатам в студенческом союзе (знакомая история), хотя, в отличие от остальных членов семьи, он почти не выказывал интереса к искусству и архитектуре. Если что-то и привлекало его внимание, то политика: с ранних лет он, очевидно, с радостью обсуждал политические новости со своим прекрасно осведомленным отцом.

Хотя для будущего члена парламента он начинал неплохо, можно заметить, что подобные занятия не годились для успешной карьеры в Сити. В особенности отсутствие у Натти математических талантов как будто опровергает сделанное в «Таймс» предположение, будто способности к финансовым расчетам передаются по наследству. Его родители ожидали большего, как можно понять из его оправданий в пользу охоты и любительского театрального клуба (ЛТК): «Я по опыту обнаружил, что для того, чтобы туда попасть, совершенно необходимо тратить по крайней мере два часа усердных упражнений в день, так что, если я не поеду охотиться [с гончими], я должен сделать что-то еще в том же духе… ЛТК отнимает довольно много времени, но я обнаружил, что успеваю ненамного больше, если ничем, кроме учебы, не занимаюсь, и только гублю здоровье и превращаю здешнюю жизнь в проклятие и чуму… Я приехал сюда неподготовленным; нельзя ждать от меня многого. Если меня нигде не увидят, все будут ожидать большего и в конце концов сочтут меня за большего дурака, чем я есть на самом деле».

Натти удалось сдать предварительный экзамен, но, несмотря на интенсивное «натаскивание» и снисходительность со стороны декана Уильяма Вьюэлла и профессора богословия Джозефа Лайтфута (позже епископа Даремского), представлялось маловероятным, что он закончит учебу с отличием; Натти бросил Кембридж, не сдав последних экзаменов в канун Михайлова дня 1862 г. После того, как его приняли в клуб «Атенеум» (1860), избрали в палату общин как члена парламента от Эйлсбери (1865), после того, как он стал офицером в добровольческой дружине Бакингемшира и унаследовал от дяди титул баронета (1876), Натти, казалось, самой судьбой предначертана не финансовая, а политическая карьера. Так, впервые он вызвал аплодисменты в Сити после показаний, которые давал перед комитетом палаты общин. Шарлотта, очевидно, была удивлена.

Конечно, можно спросить, почему они с Лайонелом так отчаянно стремились к тому, чтобы их сыновья получили хорошее образование: несмотря на веру Альфонса в «образование в колледже», совершенно непонятно, почему диплом Кембриджа должен был считаться в Сити преимуществом. С другой стороны, пропорция банкиров из Сити, которые окончили частные школы, Оксфорд или Кембридж, в XIX в. заметно выросла. Шарлотта поощряла Лео «найти час или два среди дня, чтобы писать упражнения по английскому… [так как] это позволит тебе, даже в практических буднях Нью-Корта, составлять контракты, делать заявления по важным финансовым операциям и составлять письма в центральные газеты, которые нельзя поручать… клеркам». Можно заподозрить, что ее истинной целью было не столько подготовить Лео к «действительной деловой жизни… в Нью-Корте», сколько дать ему то классическое образование, в каком ей самой было отказано и по которому она тосковала, — и тем самым добыть еще один трофей в коллекцию Ротшильдов. Диплом, как и место в палате общин, не имел практической ценности для Ротшильдов-банкиров, но служил призом в их кампании за полное социальное равенство с нееврейской элитой. «Университетский диплом, — поучала Шарлотта младшего сына в 1865 г., — великолепная верительная грамота; если он и не доказывает, что его обладатель чрезвычайно одарен и талантлив, то доказывает, что он подал заявку и приложил силы к тому, чтобы приобрести знания, что у него есть сильная воля, энергия, усердие и упорство, а это ценные качества». Через два года она вернулась к той же теме: «…знаки отличия, полученные в университете, должны стать паспортом, рекомендательным письмом для благоприятного мнения мира… В твоей семье, в деловых кругах, в обществе, в палате общин, дома и за границей и во всех классах сообщества — об обладателе высоких оценок в Кембридже или Оксфорде лучше думают, а хорошее мнение способствует всем полезным занятиям в жизни».

Они с Лайонелом пришли в ярость, узнав, что Лео одолжил деньги другу, потому что их сын, по их мнению, предал свои корни, которые Кембридж был отчасти призван сгладить: «Я всегда думала, что у тебя хватает здравого смысла, и никогда не считала тебя глупцом, способным одолжить пятьсот фунтов глупому бездельнику, у которого в целом свете едва ли найдется несколько шиллингов. Как ни опасно одалживать деньги для всех… это гораздо опаснее для человека, носящего фамилию Ротшильд… Более того, я неправильно выразилась; совершенно невозможно, чтобы любому человеку, любому члену нашей семьи, известный или нет… хотя бы на миг пришла в голову такая нелепость… Одалживать деньги — значит почти наверняка сделать из друга врага… Никто и не подумает возвращать деньги Ротшильду, но будет остерегаться кредитора, возможно, всегда — и мы должны жертвовать громадные суммы, не делая ничего хорошего и не получая удовольствия… Никогда за всю жизнь я никому не одолжила ни шестипенсовика; если дар может быть полезен, что ж, все хорошо; если… проситель слишком горд, чтобы принять пять или десять фунтов, так тому и быть… если он вернет деньги, отдай их на благотворительность. Я придерживалась такого принципа всю мою жизнь — и, слава Богу, не жалею о безрассудстве…

P. S. Почему ты не можешь запереться… и держаться подальше от всех праздных, ленивых, никчемных молодых людей, которые наводнили Кембридж и крадут твое драгоценное время, твои добрые намерения и твои силы[?]».

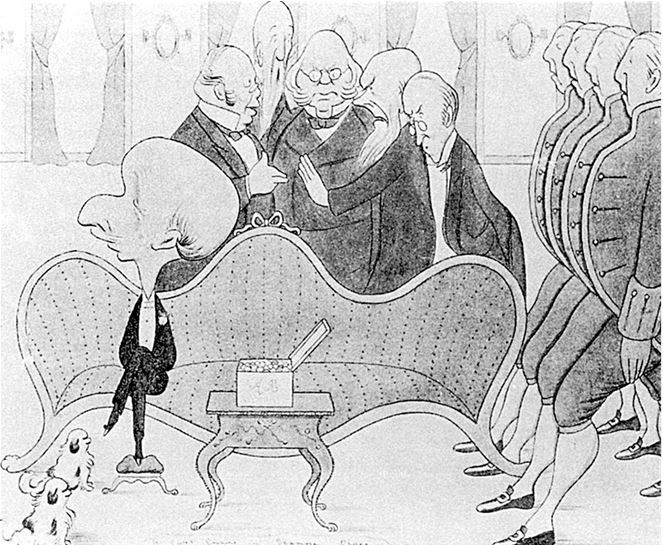

Но отличная учеба не давалась представителям того поколения. Натти по крайней мере не опозорился в Кембридже; его младшим братьям пришлось куда тяжелее. Возможно, Шарлотта надеялась, что Альфред «посетит Кембридж и там отличится», но всего после года учебы (1861–1862) он заболел и больше в университет не вернулся. Делались попытки познакомить Альфреда с миром филантропии и политики; под надзором Энтони он заседал в Сити, в комитете «помощи пострадавшим» в суровую зиму 1867 г. «Надеюсь и верю, что твой брат придет на заседание, — писала встревоженная мать. — [Альфреду] пойдет на пользу познакомиться с народными собраниями… В свое время он, возможно, примирится с мыслью о том, чтобы стать членом парламента, что в настоящее время, как кажется, его совсем не прельщает». В 1868 г. Альфред стал первым евреем, избранным в совет директоров Английского Банка; однако этим назначением он всецело был обязан своей семье, а не своим способностям. Но он упорно не желал сделать свой пост влиятельным, в отличие от Альфонса в совете директоров Банка Франции. Альфред жил жизнью эстета конца века, одновременно упадочной и немного рискованной. На карикатуре Макса Беербома «Тихий вечер на Сеймур-Плейс. Врачи советуются, можно ли м-ру Альфреду взять вторую конфету пралине перед сном» высмеивается первое качество (см. ил. 7.1). О том же свидетельствует знаменитое остроумное изречение Альфреда, когда еще один директор Английского Банка (размышляя о завещании Ансельма) «предположил, что через пятьдесят лет в „Таймс“ объявят, что ваш брат оставил весь Бакингемшир. „Вы ошибаетесь, — возмутился Альфред, услышав столь неподобающее замечание. — Поверьте мне, я оставлю гораздо больше, я оставлю весь мир“».

Леопольд (Лео), пожалуй, еще больше разочаровал родителей, пусть даже потому, что Лайонел и Шарлотта возлагали на его успехи в учебе последние надежды. Несмотря на то что во время его учебы в Кембридже родители неустанно забрасывали его упреками и наставлениями — а может быть, как раз из-за них, — Лео отложил сдачу предварительного экзамена; ему понизили оценку за ограниченные познания в христианской теологии, и на выпускных экзаменах он едва набрал треть нужных баллов. Его мать боялась, что его «будут считать самым невежественным, самым бездумным и самым пустым из людей», и испытала большое унижение, когда ее друг Мэтью Арнольд сказал, «что он не может поверить, что ты… когда-нибудь станешь ученым человеком, так как ты говорил только о том, как поедешь в Ньюмаркет, о чем он очень жалел, так как ему показалось, что ты создан для чего-то лучшего. Уверяю тебя, я не преувеличиваю — после мистер Арнольд еще трижды вспоминал о скачках». Лайонел, который, как и Шарлотта, надеялся, что Лео станет «первым учеником с лучшими оценками», позже язвительно заметил: «Твои экзаменаторы были правы, сказав, что ты неплохо угадываешь». Трудно не сочувствовать Лео и его братьям. «Дорогой папа не ожидает так называемых новостей, написанных твоей рукой, — так начинается типичное письмо из дома, датированное 1866 г., — но он желает знать, как ты проводишь время, в котором часу расстаешься с любимой подушкой, когда завтракаешь, с описанием стола и ингредиентов утренней трапезы, сколько часов ты посвящаешь серьезным усердным занятиям, разделенным на приготовления и уроки, каких авторов ты читаешь на греческом и латыни, в прозе и поэзии, сколько досуга ты посвящаешь возвышенному чтению, например современной поэзии и истории, много или мало времени более легкой литературе, такой как романы… на французском и английском — и сколько времени ты отводишь физическим упражнениям».

7.1. Макс Беербом. Тихий вечер на Сеймур-Плейс. Врачи советуются, можно ли м-ру Альфреду взять вторую конфету пралине перед сном

Любому университетскому преподавателю известно, что подобное родительское давление зачастую приводит лишь к обратным результатам. Если Лео предпочитал бездельничать в обществе «праздных, ленивых, никчемных молодых людей» вроде Сирила Флауэра, отчасти, возможно, такое поведение стало реакцией на непрестанные поучения матери и отца. Чем отчаяннее Шарлотта призывала его «учиться хоть чему-нибудь — рисованию, живописи, музыке, иностранным языкам», — тем больше его тянуло на другое, в основном на скачки. В конце концов, единственным из английских Ротшильдов своего поколения, получившим университетский диплом (по правоведению), стал сын Ната Джеймс Эдуард, который рос и учился во Франции. И его едва ли можно назвать рекламой высшего образования. Страстный библиофил, собравший большую коллекцию редких книг, откуда он придирчиво выкидывал тома с малейшим пятнышком, он в 1881 г. покончил с собой, когда ему было 36 лет. Возможно, он стал первым Ротшильдом, у которого накопительство приобрело нездоровый характер.

Конечно, преданность Лео скачкам имела прецедент. Его дядя Энтони в юности очень увлекался скачками, а его дядя Майер, пожалуй, еще больше любил лошадей. Более того, в 1860-е гг. о Майере говорили, что он «постоянно отсутствует и забавляется, поэтому тихие, мелодичные голоса его партнеров и племянников… стали для него неслышными». В 1871-м, «году барона», его лошади выиграли четыре из пяти «классических» скачек: «Дерби», «Оукс», «Тысячу гиней» и «Сент-Леджер». Восемь лет спустя сам Лео стал владельцем победителя Дерби, когда его малоизвестный конь Сэр Бевис побил Висконти графа Розбери и занял третье место (хотя тогда Лео скрылся под псевдонимом «мистер Эктон», желая остаться инкогнито). В 1896 г. он снова чуть не стал победителем Дерби с Сент-Фраскином (который пришел вторым после Айвы принца Уэльского) и победил во второй раз в 1904 г. с Сент-Аманом. Выходит, что и увлечение скачками тоже больше было данью семейной традиции, чем символом упадка; то, что он сумел заработать целых 46 766 ф. ст. призовых за один сезон, можно даже приписать традиционной ротшильдовской проницательности. Примерно в то же время спорт стал неотъемлемой частью жизни Сити — свидетелем тому крикетный матч между командой Сити и командой Лео в 1880 г., классический пример поздневикторианского корпоративного гостеприимства. Еще одной новинкой была любовь Лео к автомобилям, этим любимым игрушкам очень богатых мужчин на рубеже XIX и XX вв. Нечто новое прослеживалось и в экстравагантном желании заказать Фаберже серебряную статуэтку своего Сент-Фраскина (и 12 бронзовых копий для друзей).

Сыновья Ансельма проявляли схожие тенденции. Старший, Натаниэль (род. 1836), учился в Брюнне, но жестоко поссорился с отцом, который считал его транжирой и несведущим в финансах. Фердинанд (род. 1839) выказывал еще меньше интереса к семейному делу, предпочитая проводить время в Англии, где родились и выросли и его мать, и его жена. Он достаточно откровенно признавался в отсутствии у себя важнейшей для Ротшильдов черты. «Странно, — уныло писал он в 1872 г., — всякий раз, как я продаю ценные бумаги, они тут же растут в цене, а если я покупаю, они обычно падают». Оставался Соломон Альберт (род. 1844), которого в семье обычно называли «Сальбертом». Альберт учился в Бонне и в Брюнне «с неустанными энергией, упорством, прилежанием и успехом», но в 1866 г., когда заболел его отец, проявил «величайшее беспокойство, тревогу и ужасный испуг [при мысли о том, что ему придется] самому отвечать за все» в Венском доме. Когда восемь лет спустя Ансельм все же умер, он оставил почти всю свою недвижимость и коллекцию произведений искусства Натаниэлю и Фердинанду, а Альберту — только свою долю в семейной компании, из-за чего тот считал, что с ним «не слишком хорошо обошлись». И Альберту пришлось, за неимением лучшего, заняться семейным делом.

Конечно, в Париже после смерти Джеймса в 1868 г. к власти пришло третье, а не четвертое, поколение. Однако спад ощущался и там. Отчасти проблема заключалась в том, что Джеймс был человеком деспотичным. Фейдо заметил, что Джеймс «никогда не перекладывал ни малейшей части своей громадной ответственности на детей и служащих». «Какая покорность со стороны его сыновей! — добродушно иронизировал он. — Какое чувство иерархии! Какое уважение! Они бы ни за что не позволили себе, даже по отношению к самой незначительной операции, поставить свою подпись — каббалистическую фамилию, которая связывает дом воедино, — не посоветовавшись с отцом. „Спросите папу“, — говорят вам сорокалетние мужчины, почти такие же опытные, как и их отец, независимо от того, насколько незначительна просьба, с какой вы к ним обращаетесь». Ту же тенденцию подметили и Гонкуры.

Самый старший сын Альфонс — когда его отец умер, ему исполнилось 41 год, — похоже, лучше всех противостоял отцовскому господству, что лишний раз подтверждает: именно первенцы в третьем поколении оказались лучше остальных приспособлены к тому, чтобы унаследовать или впитать менталитет Юденгассе. Альфонс, получивший образование в Бурбонском коллеже, любил искусство (и собирал марки), но никогда не позволял увлечениям отвлечь его от серьезных дел в банке. В марте 1866 г. один знакомый после ужина спросил его, «почему, раз он так богат, он работает как негр, чтобы стать еще богаче». — «Ах! — ответил Альфонс. — Ты не знаешь, какое удовольствие попирать сапогами множество христиан». Подобно Лайонелу и Ансельму, Альфонс находил удовольствие в аскетизме: когда в 1891 г. его заметили садящимся на поезд, идущий из Ниццы в Монте-Карло (где он «совсем немного играл»), примечательнее всего была заурядность его путешествия: «Он ждет поезда, сидя на лавке, как простой смертный, и курит сигару», — хотя кондуктор следил за ним ястребиным взглядом, готовый распахнуть дверцу его купе, как только он даст понять, что собирается садиться. Гюставу тоже свойственны были многие черты старших Ротшильдов. Как сухо заметил Мериме, когда ужинал с ним и его женой в Каннах в 1867 г., «похоже, что он очень религиозен и много думает о деньгах, как и остальные его домашние». Когда позже Мериме услышал, что Гюстав вдруг собрался и уехал в Ниццу, он не сомневался, что тот успел предварительно с выгодой сдать свою виллу в Каннах в субаренду.

Тяжелее пришлось младшим сыновьям Джеймса. В 1862 г. Гонкуры заметили, как властно обращался с Соломоном Джеймсом (род. 1835) его отец. Потеряв миллион франков на бирже, он «получил такое письмо от отца миллионов: „Соломон Ротшильд поедет ночевать в Ферьер, где получит распоряжения, которые его касаются“. На следующий день отец велел ему ехать во Франкфурт. В тамошней конторе он провел два года; решив, что отбыл „срок наказания“, Соломон Джеймс написал отцу, который ответил: „Дела Соломона еще не закончены“. И новый приказ послал его на пару лет в Соединенные Штаты».

Конечно, это карикатура, но основанная на реальных событиях, о чем свидетельствует и письмо Джеймса к его старшим сыновьям, отправленное в августе 1861 г. Предложив каждому из сыновей на 100 тысяч франков пьемонтских облигаций, он недвусмысленно приказывал, чтобы Соломон «не имел никакого отношения к их реализации и совершенно не участвовал в операции. Любой ценой необходимо не давать ему возможности разговаривать с брокерами или снова вступать в контакт с открытым рынком… Я не хочу, чтобы в его голову снова проникали мысли о спекуляции». Ему так и не позволили вступить в компании в качестве associé (компаньона).

Всего три года спустя Соломон умер — его, как слышали Гонкуры, убила «нагрузка от спекуляции на бирже — Ротшильд умер под бременем денег!». Увы, скорее, его сердечную недостаточность вызвала лошадь, а не биржа. Как писала Шарлотта, «бесконтрольная любовь [бедного] Соломона к волнению была результатом перевозбужденного состояния его сердца и кровообращения. В прошлое воскресенье он был на скачках и вернулся домой очень усталый оттого, что вел горячего коня, который едва не вырвался у него из рук. Среди ночи он проснулся в холодном поту, ему стало трудно дышать; он бросился к окну от нехватки воздуха, но приступ прошел… и ему полегчало… до среды, когда… случился роковой приступ. С самого начала доктора предупредили, что надежды нет, ибо у бедного пациента началось кровохарканье, и сердце у него билось очень неровно; он был в сознании до самых последних мгновений перед концом, и, казалось, не сознает своего состояния».

Самый младший сын, Эдмонд (род. 1845), достиг лучших результатов; но уже в 1864 г. его старший брат презрительно назвал его «ребенком, который не должен входить в контору в течение следующих пяти или шести лет». Прилежный молодой человек, Эдмонд сдал экзамены на степень бакалавра «не только удовлетворительно, но блестяще» (к досаде и зависти Шарлотты). В награду ему позволили посетить Египет — там началось его пожизненное увлечение Ближним Востоком.

Частично кажущаяся упадочность нового поколения была связана просто с большим количеством одновременно живших Ротшильдов; для того чтобы вступить в компанию и работать в ней, не требовалось много народу. Вместе с тем у всех Ротшильдов имелось достаточно средств для того, чтобы жить жизнью принцев. Помимо всего прочего, такой стиль жизни предусматривал обилие работы для архитекторов. Приобретение загородных имений и строительство загородных домов, как мы видели, началось на несколько десятилетий раньше 1870-х — 1880-х гг. Поэтому не было ничего качественно нового в том, как Натти и его жена Эмма относились к своему дому в Тринге; более того, Тринг, купленный Лайонелом для своего только что женившегося сына, во многом служил продолжением желаний прежних поколений. Подобно Уоддесдону Фердинанда и Холтону Альфреда — другим английским домам, купленным или построенным в тот период. Многие современники считали Тринг очередным дополнением к территориальной империи в долине Эйлсбери и вокруг нее. Не мог Натти противиться и семейной привычке перестраивать уже существующие здания до неузнаваемости: с помощью архитектора Джорджа Деви ему удалось превратить изящный дом работы Рена в довольно флегматичное, похожее на больницу здание в викторианском стиле. Лео сотворил нечто подобное с Аскоттом, который купил у своего дяди Майера; при помощи той же архитектурной фирмы он переделал дом в псевдотюдоровском стиле. И Натти, и Лео, кроме того, следовали моде строить в своих владениях живописные новые домики для арендаторов и служащих; более того, Натти стремился устроить в Тринге своего рода патерналистское «государство всеобщего благоденствия».

Новым было не качество, а количество, какое Ротшильды вкладывали в недвижимость. Более многочисленные французские Ротшильды в тот период приобрели, модернизировали или построили с нуля не менее восьми новых загородных домов. Среди них стоит отметить S-образное шато (замок) Эдмонда д’Арменвильер, построенный в англо-нормандском рустикальном стиле Лангле и Эмилем Ульманном в 1880-е гг. В Австрии Натаниэль купил два новых загородных имения: одно в Райхенау, где архитекторы Арман-Луи Боке и Эмилио Пио построили полихромный замок «Пенелопа», и еще одно в Энцесфельде в окрестностях Веслау, которое он приобрел у графа Шенбурга. Кроме того, его брат Альберт купил Лангау, имение в Известняковых Альпах в Нижней Австрии. У их сестры Алисы было два дома: Иторп в имении Уоддесдон и вилла в Грассе на юге Франции. Наконец, в конце 1880-х гг. оставшиеся франкфуртские Ротшильды, Вильгельм Карл и Ханна Матильда, купили виллу в Кёнигштайне в горах Таунус, а к отделке также привлекли Боке и Пио. Приобрели они также и не менее семи новых городских особняков. Возможно, следует также упомянуть о реконструкции самого первого дома Ротшильдов «Под зеленым щитом» в 1884 г., в то время, когда сносили остатки Юденгассе: Ротшильды сознательно стремились сохранить дом как памятник своим корням в гетто. Как и в прошлом, члены семьи перенимали друг у друга стили и архитекторов, невзирая на государственные границы. Единственной разницей между третьим и четвертым поколениями, наверное, было предпочтение, какое в 1870-х — 1880-х гг. отдавали французским архитекторам и стилям, по сравнению с англофилией 1850-х гг. Данное предпочтение увековечили работы Детайёра как для Фердинанда, так и для Альберта.

Подобно домам, более многочисленные Ротшильды покупали больше произведений искусства в свои коллекции. На самом деле предыдущее поколение, возможно, делало не меньше приобретений и собирало более обширные коллекции; но после того, как их разделили между наследниками, у каждого появился стимул собирать еще. В тот период именно Ротшильды стали основными покупателями произведений искусства в мире; на главных аукционах 1880-х гг. они взвинчивали цены на определенных художников и определенные жанры буквально до заоблачных высот. Аукционы Бленхейм, Ли Корт и Фонтейн становились свидетелями крупных покупок Ротшильдов, к смятению (среди прочих) сэра Джеймса Робинсона, хранителя королевских картин, — хотя, например, Шарлотта считала, что коллекцию Мальборо следует купить для страны. Такая маниакальная любовь к искусству доходила до абсурда. В 1870 г. Фердинанд заплатил 6800 ф. ст. за щит, покрытый орнаментом из золота и серебра, работы Жоржа де Гиса, который 28 лет назад не стоил и 250 ф. ст. В 1878 г. Эдмонд заплатил от 24 до 30 тысяч ф. ст. за ночной горшок севрского фарфора, изготовленный для мадам Дюбарри, любовницы Людовика XV; самой мадам Дюбарри горшок в свое время обошелся всего в 3200 ф. ст. Два года спустя Майер Карл заплатил семейству Меркель из Нюрнберга 32 тысячи ф. ст. за позолоченный изнутри и покрытый эмалью кубок, изготовленный в 1550 г. нюрнбергским серебряных дел мастером Венцелем Ямницером, из-за чего кубок стал самым дорогим произведением искусства, которое когда-либо продавалось. Однако в 1911 г., когда распродавалась почти вся его коллекция серебряных вещей, всего 14 из 89 предметов потянули более чем на 1500 ф. ст. В 1884 г. на аукционе Фонтейн и Фердинанд, и Гюстав потратили свыше 7 тысяч ф. ст. на два овальных эмалированных блюда, в то время как Фердинанд и Альфонс потратили более четверти миллиона фунтов каждый на три картины из коллекции герцога Мальборо, которые приписывали Рубенсу. Впервые в истории картина стоила дороже 20 тысяч ф. ст. Через 15 лет Эдмонд побил и этот рекорд, потратив 48 тысяч ф. ст. на нелепо пышное бюро герцога де Шуазёля (среди прежних владельцев бюро были Талейран и Меттерних). Даже Натти, который, как считалось, искусством не интересуется, не сумел устоять и внес свой вклад в коллекцию картин английских художников XVIII в., которая досталась ему от отца. В 1886 г. он заплатил около 20 тысяч ф. ст. за картину Рейнолдса «Гаррик между трагедией и комедией» на распродаже коллекции 2-го графа Дадли. И Лео сделал добавления к 36 картинам, которые достались ему от родителей, хотя его вкусы отличались эклектизмом и варьировались от Буше до Стаббса, от Франца Снейдерса до Хогарта (картина из серии «Карьера проститутки: ссора с евреем-покровителем»).

Качественно новым стало увлечение некоторых представителей нового поколения — особенно Альфреда, Натаниэля и Фердинанда — загородными домами, садами и коллекциями произведений искусства. Сам по себе дом в Холтоне, созданный для Альфреда Уильямом Роджерсом в стиле французского XVII в. (построенный в 1882–1888 гг.), был не более живописным, чем Ментмор; более того, его главный зал был меньше. Однако гостей поражала нелепость таких, например, новшеств, как частная цирковая арена, аллея для боулинга, каток, крытый плавательный бассейн и беседка в индийском стиле. Да и коллекция картин и произведений искусства Альфреда не была более внушительной, чем коллекция его отца. Голландские мастера, английские и французские картины XVIII в., севрский фарфор, французская мебель, серебро — все эти предметы соответствовали вкусу старшего поколения. Хотя Альфред купил всего свыше 160 новых картин (по сравнению с 38, которые он унаследовал), они представляли собой вариации на любимые темы его отца (Грез, Ромни, Рейнолдс, Гейнсборо, Кёйп). Единственным отличием стало явное предпочтение, какое Альфред оказывал французскому XVIII в. Новым было и то, что он издал роскошно переплетенный и иллюстрированный двухтомный каталог своей коллекции; то, что он собрал такую огромную коллекцию севрского фарфора (в том числе 60 ваз и отдельных предметов и шесть полных сервизов); и, возможно, также любовь к женским портретам. Не был Альфред и первым Ротшильдом, который выказывал интерес к музыке (он сочинил шесть пьес для фортепьяно, названных «Розовые бутоны», в честь дочерей Майера Карла). Зато до него еще никто из семьи не дирижировал собственным оркестром. Старшие Ротшильды тоже любили похвастать, но трудно представить, чтобы кто-то из них наряжался шпрехшталмейстером (цилиндр, синий сюртук и лиловые перчатки) или умело обращался с самшитовой дирижерской палочкой, усыпанной бриллиантами. Ничего удивительного, что некоторым гостям претили «отвратительность всего, хвастовство! ощущение неумеренного богатства, когда тебе тычут им в нос… отвратительное зрелище». Сэр Алджернон Уэст, секретарь Гладстона, назвал такую демонстрацию «преувеличенным кошмаром вычурности, глупости и неуместного величия»; его преемник Эдуард Гамильтон с ним согласился. «С украшениями, — заметил он, — явный перебор; хочется взглянуть на что-нибудь, не покрытое позолотой или золотом». Дэвид Линдсей высказался еще презрительнее: он вспоминал, что Альфред был «запятнан позором богатства».

Дом Фердинанда в Уоддесдоне, созданный Детайёром в смешанном стиле (ренессанс и французский XVIII в.), оказалось совсем не просто построить на выбранном им песчаном и слабоосушенном участке; но результат произвел фурор. Возможно, Уоддесдон стал лучшим из домов Ротшильдов. Дом стоял (и стоит) среди обширного парка с 50 теплицами, в которых работало по меньшей мере столько же слуг: только содержание парка обходилось Алисе, сестре Фердинанда, после того, как она в 1898 г. унаследовала Уоддесдон, в 7500 ф. ст. в год. Еще 10 тысяч ф. ст. уходило на содержание других частей имения, в том числе животноводческой и молочной ферм. В самом доме хранилась богатая коллекция, в том числе голландские картины кисти Кёйпа, де Хоха и Терборха, а также картины английских художников — Ромни, Рейнолдса и Гейнсборо (который во многом вошел в моду благодаря Фердинанду).

Впрочем, Уоддесдон — «замок на Луаре посреди Бакингемшира» — не всем пришелся по вкусу. Дочь Гладстона Мэри также испытывала «подавленность из-за крайней вычурности и роскоши», когда приезжала в гости. Либеральный политик Ричард Холдейн, который много лет выступал юрисконсультом Ротшильдов, рассказывал анекдоты о гостеприимстве Фердинанда. «Я очень люблю приличную роскошь, — писал Холдейн в 1898 г. — Когда утром я лежу в постели, мне доставляет огромное удовольствие, если в комнату тихо входит лакей и спрашивает, что я буду: чай, кофе, шоколад или какао. Такой привилегии удостаивают меня во многих домах моих выдающихся друзей; но только в Уоддесдоне после того, как я говорю, что предпочитаю чай, лакей осведомляется, какой сорт чая мне подать — цейлонский, сушонг или ассам». Дэвид Линдсей писал, заметив, как «руки у барона Фердинанда всегда чешутся от нервозности»: «[Он] ходит туда-сюда… и ворчит, в то же время ревностно заботясь о том, чтобы его гости были всем довольны. Мне не показалось, что он получает истинное удовольствие от своих бесценных картин… Часы, за которые он заплатил 25 тысяч ф. ст., его секретер, за который было уплачено 30 тысяч ф. ст., его скульптуры, его фарфор и его превосходная коллекция драгоценных камней, эмалей и так далее (он называет все это „мишурой“) — словом, все приобретения не делают его счастливым. Мне показалось, что единственное удовольствие, какое он от них получает, связано с тем, что он может показать их своим друзьям. Даже тогда заметно, с какой горечью он возражает на некоторые невежественные или поверхностные замечания… [Зато] в парке и в саду он счастлив… Только среди своих кустарников и орхидей нервные руки барона Фердинанда успокаиваются».

Такое же впечатление создают часто нервозные письма Фердинанда еще одному близкому другу, графу Розбери. Даже по меркам того времени их дружбу можно назвать напряженной, хотя кажется, что страсть Фердинанда была не вполне взаимной. Он хорошо описал свой характер, когда в 1878 г. сказал Розбери: «Я одинокий, страдающий и время от времени очень несчастный человек, несмотря на позолоченные и мраморные комнаты, в которых я живу». Еще один друг, Эдуард Гамильтон, после смерти Фердинанда в 1898 г. записал несколько двусмысленное воспоминание, которое заслуживает того, чтобы его процитировали подробно: «В последние годы не было никого, с кем я виделся бы чаще и кто демонстрировал бы по отношению ко мне такую огромную и неизменную доброту. У него в Уоддесдоне всегда находилась для меня комната, а на яхте — каюта… Хотя он, судя по всему, многое купил еще в молодости… его коллекция, по-моему, „очаровывала“ его меньше, чем других коллекционеров. Вкус изменял ему… лишь при выборе подарков для других… [Он] не был так же щедр, как другие члены его семьи, так как очень не любил расставаться с шиллингами… Он казался несчастным и часто бывал неуклюж. Он был обидчив и сам часто обижал других; но au fond [в сущности] был самым добросердечным и верным другом. Никто так не радовался при виде друга… и не оказывал ему самый теплый прием. Прожив столько времени в одиночестве и имея в своем распоряжении все, что он хотел, он был довольно эгоистичным, чему не приходится удивляться. Избалованный ребенок вырастает избалованным взрослым… Наверное, главными его чертами были порывистость и вспыльчивость. Он всегда куда-то спешил. Он не ел, а пожирал еду. Не ходил, а бегал… Он никого и ничего не мог ждать… В нем сосуществовали любопытные противоречия. Он очень боялся за свое здоровье и посылал за врачом при малейшей простуде, но часто отказывался следовать советам врача. Он, как правило, очень заботился о себе и в то же время часто совершал опрометчивые поступки. Он гордился своей расой и своей семьей; любил рассказывать о своих предшественниках, как будто у него были прославленные предки и голубая кровь… Сомневаюсь, чтобы он когда-нибудь был по-настоящему счастлив».

Эта зарисовка дает неплохое представление не только о характере Фердинанда, но и о часто неоднозначных отношениях членов семьи с представителями политической элиты.

Подобно Альфреду и Фердинанду, Натаниэль посвящал почти все силы домам, произведениям искусства и собственным нежным чувствам. Дворец в стиле Возрождения, который он построил на Терезианумгассе, стал одним из самых больших особняков, принадлежавших Ротшильдам. По воспоминаниям одного современника, на раннем этапе строительства у него закончились деньги, и он вынужден был занять миллион гульденов у своего отца (позже это не помешало ему тратить десятки тысяч гульденов на импортные розы из Неаполя). Внутри дом был почти целиком французским по стилю (особенной пышностью отличалась одна из парадных комнат работы скульптора Франсуа-Антуана Цеггера). Коллекция произведений искусства представляла собой уже знакомую смесь: картины Греза, Рейнолдса, Рембрандта и Ван Дейка и бесчисленные предметы мебели, отождествляемые с Марией-Антуанеттой: короче говоря, «вкус Ротшильдов» во всей красе. Подобно Альфреду, Натаниэль обзавелся собственным оркестром; подобно Фердинанду, он уделял огромное внимание своим садам, особенно парку и теплицам в Хоэ-Варте, созданным для него в 1884 г. Боке и Пио, а также Жаном Жиреттом. Предсказуемо, что Натаниэль был человеком чрезвычайно чувствительным. Ипохондрик, он был особенно подвержен бессоннице. Более того, по словам Германа Гольдшмидта, именно поиски места, благоприятного для сна, привели его к покупке имений в Райхенау и Энцесфельде, хотя в последнем он провел всего одну ночь и уехал с первым поездом, когда услышал о том, что в той местности часто случаются эпидемии. Совершая круизы на своей яхте английской работы стоимостью в 4 млн гульденов, он отказывался отходить слишком далеко от берега из страха утонуть.

Не следует, однако, недооценивать общего вклада Ротшильдов в изящные искусства в тот период. Будучи попечителем Национальной галереи и «Коллекции Уолласа», Альфред применил свои специальные познания на пользу обществу. Фердинанд завещал некоторые из самых необычных предметов, которые он унаследовал из отцовской Schatzkammer [сокровищницы], Британскому музею, вместе с некоторыми предметами, которые собрал он сам. И Альфонс внес значительный вклад в музеи Третьей республики. Избранный в 1885 г. членом Академии изящных искусств, он не только составил внушительную частную коллекцию главным образом голландских мастеров, но и пожертвовал около 2 тысяч работ — в том числе произведений современных ему художников, таких как Роден, — 150 различным музеям. Важно помнить, что для Альфреда, Фердинанда и Натаниэля эстетика одержала верх над аскетизмом. На такое превращение намекает Оскар Уайльд в рассказе «Натурщик-миллионер», в котором описывается, как обедневший молодой человек дает соверен жалкому старому нищему, чей портрет рисует его друг-художник. «Нищий» оказывается переодетым «бароном Хаусбергом», «одним из самых богатых в Европе людей. Он смело мог бы завтра скупить весь Лондон… У него имеется по банкирской конторе в каждой столице мира, он ест на золоте». Кроме того, он покровительствует художнику и заказал ему «портрет нищего» (как и следовало ожидать, барон в ответ на щедрость молодого человека дарит ему чек на десять тысяч фунтов, чтобы тот смог жениться на своей возлюбленной). Здесь классический анекдот про Ротшильда переведен на язык fin de siècle [конца века]: «натурщик-миллионер» превратился в благожелательного покровителя художников, далеко ушедшего от своих корней. Правда, довольно трудно представить себе Альфреда, который наряжается нищим, пусть даже и ради розыгрыша.

Партнеры

И все же интересно понять, повлияли ли симптомы «упадка» на деятельность Ротшильдов как банкиров. Судя по отдельным примерам, повлияли. Когда амбициозный молодой банкир из Гамбурга Макс Варбург в 1890-е гг. приехал в Нью-Корт, где проходил стажировку, Альфред решительно заявил ему: «Джентльмена невозможно найти в конторе до одиннадцати, и он никогда не задерживается там позже четырех». По словам одного служащего, поступившего в банк Ротшильдов после Первой мировой войны, Лео обыкновенно приходил на работу в 11 утра, обедал в 13.30 и возвращался домой в 17.00; Альфред обычно приезжал в 14.00, обедал в 15.30–16.00, а остаток дня в основном спал на диване в комнате партнеров. Хотя Натти трудился гораздо усерднее, и он производил впечатление, будто работает лишь по принуждению. Когда его спрашивали, есть ли у него формула финансового успеха, Натти обыкновенно отвечал: «Да, быстро продавать». В подобном подходе иногда усматривали стремление избежать ненужного риска. Натти жаловался Розбери на то, что приходится оставаться в конторе, подобно «одинокому отшельнику», после окончания Лондонского сезона. Конкуренты стремились уничтожить Нью-Корт, как никогда раньше. Эдвард Бэринг как-то заметил: Ротшильды стали «такими безрассудными и ленивыми, что трудно добиться, чтобы операции под их руководством велись как положено. Они отказываются заниматься чем-то новым, да и умом и способностями не блещут». Эрнест Кассель, один из тех активных новичков, которые пришли в Сити в 1890-е гг., отзывался о них еще пренебрежительнее: в 1901 г. он заявил, что братья «совершенно бесполезны и не отличаются умом».

Конечно, у лондонских Ротшильдов имелся бесценный помощник в лице еще одного молодого выходца из Гамбурга, «всегда прилежного» Карла Мейера, который в 1880-е гг. стал одним из доверенных клерков. Судя по письмам Мейера к жене, за пределами комнаты партнеров дела в Нью-Корте по-прежнему развивались бурно. «С утра работаю как негр, — сообщал он ей в типичном письме середины 1880-х гг. — Его светлость [Натти] попросил меня пообедать с ним в отдельной столовой — так что можешь себе представить, как я работал… И снова я был чрезвычайно занят весь день и продолжу в том же духе, если хочу уехать в пятницу вечером. Но дело должно быть сделано… Почти ничего не могу тебе рассказать, кроме старой истории о том, что я едва могу держать перо, настолько занят я был весь день… Я в самом деле ужасно переутомился».

Мейер регулярно присутствовал на обедах партнеров не ради светской беседы, но потому, что за обедом, куда приглашались другие банкиры, брокеры и государственные служащие, происходил сбор важных сведений. Однако в 1890 г., когда он попросил, чтобы его повысили и назначили прокуристом (должность подразумевала жалованье в 6 тысяч ф. ст. в год, право подписи и отдельный кабинет), ему отказали. В 1897 г. Мейер подал в отставку. В Сити сплетничали: братьям казалось, что он «слишком вырос из своих ботинок». Он перешел на работу к Эрнесту Касселю.

Такое высокомерное отношение к служащим было широко распространено. В 1905 г. Карл Мейер услышал, что Альфред «стал еще невыносимее, чем раньше, и обращается с людьми, которые прослужили ему по 30 лет, как с мальчишками-посыльными». Биржевые брокеры тоже досадовали на дурное обращение. Как вспоминал Альфред Вагг из фирмы «Хелберт Вагг», «беседа с лордом Ротшильдом всегда проходила на удивление стремительно… Он входил, клал часы на стол и предупреждал, что будет слушать меня пять минут, или три, или даже меньше». В одном случае Натти спросил у брокера Фреда Криппса цену на акции Рио-Тинто. Услышав ответ, он сказал: «Вы ошиблись на четверть пункта». На это Криппс не без оснований возразил: «Зачем же вы меня спрашивали, если сами все знаете?» «В комнате, — вспоминал он, — воцарилось ужасное молчание. Я совершенно упал духом и, воспользовавшись подавленным молчанием, поспешно удалился». Такой же опыт был у Альфреда Вагга в 1912 г., когда он пришел сообщить Натти, что его компания должна покинуть фондовую биржу: «Придя в Нью-Корт, я попросил у лорда Ротшильда аудиенции наедине, и он вышел ко мне в маленькую комнату в тыльной части здания. Я дал ему письмо [в котором объяснялось удаление компании], условия которого не могли быть лучше. Он сел и внимательно прочел письмо. Затем он встал со словами: „Что ж, вы лучше знаете ваши дела“ — и вышел из комнаты. Ни слова добрых пожелания или сожаления, что придется прекратить столетнее тесное сотрудничество двух компаний».

Как мы увидим, Фред Криппс не слишком ошибся, когда назвал «аудиенцию» у Натти «квазикоролевской»: «Приходилось ждать в прихожей, прежде чем вас проводили к нему, а затем все шли гуськом, как в Букингемском дворце». Такие обычаи казались приглашенным устаревшими и непропорциональными сравнительному финансовому значению компании.

Сходные обвинения в самодовольстве в тот же период выдвигались против Французского дома. В 1875 г. Анри Жермен из банка «Лионский кредит» заметил, что Альфонс придает деловым вопросам «такое значение, какое не способствует успеху. Он никогда не выходит сам, а всегда ждет, когда к нему придут и найдут его». Палмаде считал, что к тому времени Ротшильды уже были «на спаде», уступив главенство во французской экономической жизни промышленникам вроде Шнейдера. В одном исследовании, опубликованном в 1914 г., высказывалась мысль: хотя фамилия Ротшильд продолжала фигурировать в крупных займах, выпущенных на французском рынке, на самом деле большинство новых облигаций размещали депозитные банки. Дом Ротшильдов сохранял свое «нравственное» влияние — особенно в тех делах, где большую роль играли дипломатические факторы, — но подлинная финансовая мощь Парижского дома, как считалось, приходит в упадок.

Доказательства в поддержку такой точки зрения можно найти в личной переписке партнеров: там часто повторяются жалобы на происки конкурентов, например. «Другие становятся миллионерами, — ворчал Майер Карл в 1869 г., — а публика… смеется над нашей постоянной глупостью».

«Дело в том, — мрачно продолжал он на следующий год, — что все эти ассоциации [то есть акционерные банки] настолько сильны и находят столь всеобщую поддержку, что они не хотят нашего участия [и] будут только рады, если мы предоставим все им, как и публику больше не волнуют имена, и она просто хочет прибыли… Бесполезно… думать, будто наше положение то же, что было 30 лет назад. Если мы не хотим остаться в полной изоляции, мы должны двигаться вместе со всеми, и я не сомневаюсь, что вы придерживаетесь такого же мнения, так как все эти банки пытаются противостоять нам, где только можно, и готовы на любые жертвы, лишь бы показать, что они так же сильны и влиятельны, как… и мы… Вы и понятия не имеете, как велика конкуренция и каким трудным становится наше положение рядом со всеми этими новыми банками, которые просто хотят показать, что они способны нас вытеснить».

Такое положение не было просто временной чертой эпохи грюндерства. В 1906 г. Натти яростно нападал — больше чем с намеком на зависть — на своего бывшего ученика «Варбурга из Гамбурга… похожего на лягушку из басни… Он раздулся от тщеславия и верит, будто способен управлять европейскими рынками… и старается принять участие… во всех крупных синдикатах». Время от времени в письмах по-прежнему проскальзывает самодовольство. «Я разделяю твое мнение, мой дорогой Альфред, — писал Альфонс в 1891 г., — и тоже не боюсь ни конкуренции, ни угроз министров финансов. Мы должны заниматься только операциями, которые нам подходят, на условиях, удобных нам». «Мы рады и дальше двигаться будничной рысцой, — писал Натти в 1906 г. (в письме, где он критиковал методы „Лионского кредита“), — и вполне довольны… Несомненно, Жермен был весьма способным администратором и необычайно хорошим организатором; но мы настолько старомодны, что считаем систему, с помощью которой он проводил свои операции, по сути порочной».

Однако — как будет показано ниже — нельзя однозначно сказать, что после 1878 г. дела у Ротшильдов действительно шли так плохо в смысле прибыли и капитала (конечно, цифры были недоступны современникам, не имевшим отношения к компании). Более того, продолжительная деятельность ключевых фигур — особенно Натти, Альфонса и Альберта — до некоторой степени компенсировала слабость таких партнеров, как Альфред, Фердинанд и Натаниэль. У партнеров, естественно, случались размолвки и даже ссоры; но в них не было ничего нового. Если проблема и существовала, то она заключалась в том, что в мире уже не было идеального соответствия для деятельности многонационального частного банка с штаб-квартирами в Лондоне, Париже, Франкфурте и Вене. В системе Ротшильдов и раньше возникали конфликты интересов между отдельными домами; но начиная с 1860-х гг. подобные конфликты все чаще обострялись и в конечном счете в начале 1900-х гг. привели к дезинтеграции системы партнерства. Хотя определенную роль в этом процессе играли личные факторы, все же в первую очередь к такому результату привела цепь экономических и политических событий, которые находились вне власти Ротшильдов: сегментация европейского рынка капитала, политические последствия войн 1859–1871 гг. и переориентация британских и французских зарубежных инвестиций на внеевропейские рынки.

Ротшильды по-прежнему поддерживали и формулировали теоретические положения своей системы. «Когда все четыре дома Ротшильдов действуют под собственными именами, — заявил Майер Карл в 1862 г., — они поистине не нуждаются в помощниках». Лучшим ответом на рост конкуренции, писал Альфонс год спустя, станет «новое укрепление связей, которые объединяют наши дома и связывают все наши силы общей нитью». «Мы должны держаться вместе, — объявил Джеймс в 1865 г., — но для этого каждый должен идти рука об руку с другим, чтобы быть уверенным, что нет различий между разными частями компании и что один дом поощряет другой и точно информирует его о своих операциях, и ни один, ни другой [дома] не стараются ничего выгадать для себя». Его завещание, наверное, стало последним проявлением прежней философии партнерства, которому такая философия досталась напрямую от Майера Амшеля. Однако и после его смерти сыновья и племянники продолжали утверждать, что прежняя система действует. В 1895 г. они снова повторяли любимую мантру. «Каждый дом делает то, что считает наилучшим, — писал Майер Карл, — но, с другой стороны, им известно, что все дома связаны между собой, и по этой причине ни один дом не приступит к операции, которая, насколько ему известно, идет вразрез с интересами одного из других домов».

Практика, однако, не всегда подтверждала их конфедеративные принципы. Судя по всему, первым очевидным признаком раскола стало одностороннее решение Адольфа в 1863 г. выйти из компании и закрыть Неаполитанский дом на том основании, что неаполитанский рынок «утратил свое значение». Это беспрецедентное событие потрясло Джеймса; на решение вопроса ушло несколько месяцев переговоров. Признаком нового подозрительного настроя послужило и то, что до окончательного урегулирования всех спорных вопросов Адольф потребовал три месяца на изучение гроссбухов других домов; он даже угрожал открыть новый, независимый банк, если ему не позволят поступить, как он хочет. Он добился своего. 22 сентября 1863 г. Адольф вышел из компании, забрав свою долю в размере 1 млн 593 тысяч 777 ф. ст., более или менее эквивалентную капиталу Неаполитанского дома (1 млн 328 тысяч 025 ф. ст.), который прекращал свою деятельность. Однако его попыткам продолжать дела в Италии в полунезависимой роли, очевидно, воспротивился Джеймс. Он поносил племянника, называя «никудышным» и «большим болваном»; как Джеймс признавался сыновьям, ему хотелось «послать его к дьяволу… но он не заслужил чести, чтобы писать ему». В особенную ярость Джеймс пришел, узнав, что Адольф намерен составить Парижскому дому конкуренцию на туринском рынке. Адольфа, отказавшегося от своего права по рождению, в семейном кругу предали анафеме, хотя внешне Джеймс старался умиротворить племянника, чтобы тот не перешел в лагерь «Креди мобилье». В конце концов Адольф отказался от окончательного разрыва. Он полностью отошел от дел, продал фамильную резиденцию в Неаполе и остаток жизни наслаждался своей коллекцией произведений искусства в Преньи.

Вторым признаком неприятностей стала растущая автономия Венского дома при Ансельме. Конечно, все началось еще до договора 1863 г. Когда Адольф объявил, что выходит из компании, Ансельм, судя по всему, решил покончить с технически подчиненной ролью Венского дома по отношению к Франкфурту, хотя семейный адвокат Райнганум посоветовал ему этого не делать (по существу, проблема заключалась в том, что у Ансельма имелась личная доля в 25 % в совокупном капитале компании, хотя сам Венский дом по-прежнему был гораздо меньше остальных). Такая диспропорция привела к значительному ухудшению отношений Ансельма с остальными членами семьи. В 1867 г. Джеймс «считал ассоциацию иллюзорной, учитывая новые взгляды, с какими наш дорогой дядюшка [Ансельм] к ней относится». Ансельм счел необходимым защищаться, обвинив Парижский дом в том, что он обращается с ним как с простым «агентом или корреспондентом». Дабы подкрепить свою точку зрения, он выплатил все непогашенные задолженности Венского дома Франкфуртскому на два года раньше срока, что усилило трения между ним и Майером Карлом. За этим в 1870 г. последовал такой же бухгалтерский «развод» между Лондоном и Веной.

Отношения между Парижским и другими домами также немного ухудшились, и не только из-за политических волнений 1870–1871 гг.

В феврале 1868 г. Нат почувствовал себя обязанным предупредить братьев в Лондоне, что «в тот день, когда вы придете к такому взаимопониманию [с другими сторонами] по вопросам, подлежащим урегулированию… публика сочтет… что наше долгое сотрудничество прервалось». Симптомом растущего отчуждения стала растущая скрытность парижских партнеров. Представители других ветвей семьи по-прежнему приезжали в Париж так же регулярно, как и раньше, — например, Энтони и Альфред посетили Париж в 1867 г., — но в конторе их не подпускали к важным делам; они просто следовали за Джеймсом с одной деловой встречи на другую или подписывали обычные письма. Подобный прием в 1871 г. произвел особенно отталкивающее впечатление на Фердинанда. «Поверьте, дорогой дядюшка, — писал он Лайонелу, — когда человек провел немного времени в Англии и привык к сердечным, дружеским и приятным отношениям „лондонской“ семьи, контраст, с каким сталкиваешься у парижских родственников, кажется особенно резким… Гюстав, похоже, смертельно боялся, что я раскрою какие-то его бюрократические секреты, и всякий раз, как я обращался к нему с вопросом… он отвечал очень уклончиво и не по существу».

Недоверие было взаимным: способы ведения дел Парижским домом также часто подвергались нападкам. «В Париже, — брюзжал Майер Карл в типичном письме в Нью-Корт, — намерены все прибрать к рукам, и особенно то, чего… они не понимают, а в результате им придется столкнуться с плохим управлением, и плоды наших усилий пожнут другие». Судя по всему, такие жалобы отчасти были вызваны завистью: Парижский дом рос гораздо быстрее других домов Ротшильдов. Когда Альфонс подвел баланс после смерти Джеймса, он «обрадовался» (хотя представители других домов испытали немалое смятение), обнаружив, что за предыдущие пять лет Парижский дом заработал «свыше четырех миллионов стерлингов». С другой стороны, тот факт, что результат потряс даже самих французских партнеров, позволяет сделать некоторые выводы о тех методах, какими Ротшильды вели бухгалтерию.

Такие источники конфликта — как и ухудшение франко-прусских отношений — объясняют последующее решение Майера Карла «не иметь с ними ничего общего» (он имел в виду парижских кузенов). Узнав, что Ферьер оккупирован пруссаками, а дом на улице Лаффита — коммунарами, он злорадствовал. «Если Парижский дом настаивает, — писал он в 1871 г., — что не будет обращать внимания на то, что я говорю, им придется столкнуться с последствиями своего поведения рано или поздно, возможно, даже слишком поздно!» Альфонс, со своей стороны, считал, что именно он сохраняет дух семейного единства вопреки сепаратистским тенденциям других домов.

И он не мог устоять против того, чтобы иногда не указать Майеру Карлу на его сравнительно плохую финансовую деятельность. «Я прекрасно знаю милую привычку дорогого кузена сваливать вину на все остальные дома, — язвительно писал он в 1882 г. — Лучшим доказательством его превосходных познаний стали бы лучшие балансовые отчеты». В результате к концу 1870-х гг. четыре дома проводили не слишком много совместных операций — столько же, сколько каждый дом проводил со своими союзниками на местах.

В силу всех этих причин все труднее становилось заключать новые договоры о сотрудничестве — такой договор необходимо было пересматривать после смерти кого-то из партнеров. В 1868 г., когда умер Джеймс, отношения настолько ухудшились, что Альфонсу не хотелось устраивать семейную встречу для пересмотра договора. Он боялся, что начнутся желчные перепалки, «как только определенные разнородные элементы семьи встретятся лицом к лицу. Разве М[айер] Карл и Ансельм не вцепятся молча друг другу в волосы[?]». Перепалки начались еще до того, как партнеры наконец встретились в августе 1869 г. Год спустя, после смерти Ната, Альфонс снова хотел обойтись без «составления нового балансового отчета». На сей раз он добился своего: подготовка к составлению нового договора возобновилась лишь в 1874 г., и с тех пор такие вопросы решались по почте, без традиционных семейных съездов. Несмотря на это, вспышки враждебности не прекращались. «Если политика, которую он проводит в Вене, напоминает то, как он в последнее время ведет себя по отношению к родственникам, — писал Натти Альфонсу после скандала с Альбертом из-за завещания Фердинанда, — я могу сказать только одно: странно, что в Вене так мало антисемитизма».

Для договоров о сотрудничестве, составленных после 1874 г., характерны три важных черты. Во-первых, после прецедента, созданного Адольфом, партнеры начали изымать из компании значительные капиталы, не стремясь жить единственно на фиксированные проценты. Впервые этот вопрос возник в 1869 г., очевидно, по предложению лондонских партнеров, когда обсуждались суммы порядка 500 тысяч ф. ст. на каждый дом. К 1872 г. цифра выросла до 700 тысяч ф. ст., потому что, как выразился Альфонс, «дома так процветают, что вычет капитала не причинит никакого вреда». Естественно, Ансельм был против любого вычета капитала в Венском доме. Однако его смерть устранила принципиальное препятствие, и в новый договор 1874–1875 гг. включили пункт, по которому позволялось изъять не менее 8 миллионов из совокупного капитала в 35,5 млн ф. ст. В договоре 1879 г., составленном после смерти Лайонела, процедура повторилась: на сей раз изъяли 4,7 млн ф. ст., сократив совокупный капитал до 25,5 млн ф. ст. Еще полмиллиона было изъято после смерти Джеймса Эдуарда в 1881 г., а затем в конце года последовали еще 3,8 миллиона. По договору 1887 г. (через год после смерти Майера Карла) изымалось 3,4 млн ф. ст., по договору 1888 г. — еще 2,7 млн ф. ст., и еще 2,8 миллиона изъяли в 1898 г., а год спустя — еще 1,1 миллиона; 6,4 млн ф. ст. изъяли после смерти Вильгельма Карла, 2 млн ф. ст., когда умер Артур, 1,4 млн ф. ст. — когда умер Натаниэль и 4,5 миллиона — когда умер Альфонс. Всего в 1874–1905 гг. из компании было изъято 41,3 млн ф. ст. Если бы эти деньги остались в деле, капитал компании в 1905 г. вдвое превышал бы тот, что остался (37 млн ф. ст.). Примечательно уже то, что Ротшильды могли себе позволить такие огромные сокращения капитала; однако еще показательнее то, что они больше не вкладывали прибыль назад, в семейную компанию.

Если не считать очевидной потребности урегулировать завещания скончавшихся партнеров, официально такие действия оправдывала необходимость поддерживать некоторое равновесие между долями различных партнеров; однако на деле все происходило совсем не так. По условиям договора 1863 г., доли были равными: по 25 % у Джеймса, у Ансельма (как сына Соломона), сыновей Натана и сыновей Карла. По условиям же договора 1879 г. сыновьям Джеймса причитались 31,4 %, сыновьям Ансельма — 22,7 %; Майеру Карлу и Вильгельму Карлу — 22,3 %; сыновьям Лайонела — 15,7 % и сыновьям Ната — 7,9 %. Из-за того что сыновья Ната были французами по рождению и образованию, можно было ожидать, что они в любом споре будут поддерживать парижан и согласятся выделить французским партнерам гораздо бо‡льшую долю, чем остальным, хотя и не мажоритарный пакет. Из-за особенностей законов о наследстве эти цифры несколько изменились, однако преобладание французов сохранилось. К 1905 г. у французских партнеров было около 46,8 % совокупного капитала по сравнению с 22 % Вены и 20 % Лондона. Расхождение между личными и начальными долями объясняется тем, что в результате родственных браков и наследования австрийские и английские Ротшильды держали в Парижском доме значительные индивидуальные пакеты ценных бумаг. В этом смысле компания в самом деле оставалась единым многонациональным предприятием до тех пор, пока не приостановила деятельность (в период между октябрем 1905 и июлем 1909 г.).

Во-вторых, после 1874 г., с увеличением числа партнеров (в 1879 г. их стало 12), необходимо было четко разграничить права активных и «спящих» партнеров. Например, Лайонел и Энтони были непреклонны в том, что рожденные во Франции сыновья Ната Джеймс Эдуард и Артур не должны становиться полноправными партнерами по праву наследия, так как их отец управлял Лондонским домом. В договоре 1875 г. было также заявлено, что из сыновей Ансельма ни Натаниэля, ни Фердинанда не допустят к управлению компанией. Любопытно, что тогда остальные партнеры попытались «подрезать крылья» Венскому дому: по условиям договора, Альберт «не имел права совершать важную операцию, не проконсультировавшись заранее с другими домами и не получив одобрения по крайней мере одного из них». Еще одним «спящим» партнером был Анри, сын Джеймса Эдуарда. Однако никакого различия не делалось между главными и подчиненными партнерами: в том, что касается доли капитала, у Альфонса всегда был равный статус с братьями Гюставом и Эдмондом; и с Натти, Альфредом и Лео по договору о сотрудничестве обращались как с равными, хотя главным в Нью-Корте считался, несомненно, Натти. То же самое можно сказать и о Франкфуртском доме, где главным партнером считался Майер Карл. Разногласия дошли до того, что они с братом Вильгельмом Карлом почти не разговаривали — они даже воздвигли перегородку поперек их общего стола, чтобы не видеть друг друга, когда подписывают письма.

Наконец, следует объяснить кажущийся парадокс: хотя партнерские отношения между отдельными домами Ротшильдов на практике стали свободнее, договор обновлялся все более и более регулярно. Объяснение вполне прозаическое: из-за введения налога на наследство появилась необходимость точнее оценивать индивидуальные доли в компании. Вот почему в 1899 г. впервые было решено ежегодно составлять общие балансовые отчеты. Возможно, возникла и юридическая потребность как-то подправить неточную и нерегулярную форму партнерства: позже лорд Холдейн вспоминал, как примерно в 1889 г. он «переписывал договоры Ротшильдов о сотрудничестве, которые сделались довольно запутанными и потенциально ставили всю семью в зависимость от одного нечестного партнера». В последнее десятилетие своего существования компания по существу представляла собой англо-французскую ось, которая сохраняла лишь минимальные связи с Веной. Что характерно, из векселей на 28 млн ф. ст., учтенных Лондонским домом в 1906 г., векселя на 12 млн ф. ст. были выписаны на Парижский дом. С другой стороны, в 1908 г., когда Венский дом выпустил большой австрийский заем, Нью-Корт об операции даже не известили. При таких обстоятельствах совсем не удивительно, что после 1905 г. договоры о сотрудничестве не возобновлялись.

Поэтому дата, после которой Лондонский, Парижский и Венский дома, учрежденные Натаном, Джеймсом и Соломоном, стали всецело отдельными учреждениями, служит настоящим водоразделом в истории Ротшильдов. Именно тогда был положен конец уникальной «конфедеративной» системе многонациональной компании, восходящей к 1820-м гг. Еще в 1868 г. один проницательный французский журналист предсказывал предпосылки для такого разрыва. «Пять сыновей Майера [Амшеля], — писал Рокеплан, вспоминая истоки системы, — установили между собой в некотором смысле финансовое равновесие, обладающее определенным сходством с тем европейским равновесием, о котором мечтал Ришелье. Ни одним из тех мест, где братья основали штаб-квартиры, не жертвуют ради остальных, и благодаря притягательности для всех — государств и отдельных личностей, — кто пользуется их кредитом и капиталом, заемщики ведут себя очень сдержанно, зная, что за ними наблюдают. Это ведет к общему согласию и золотой середине, которая уменьшает источники трения, смягчает амбиции, уменьшает неверные расчеты… Дом Ротшильдов… становится распорядителем европейских финансов. Разделите Дом Ротшильдов на Французский дом, Английский, Австрийский, Неаполитанский, и его посредническое влияние исчезнет. Вы получите [всего лишь еще один] национальный банк; у вас больше не будет поистине всемирного банкирского дома, благодаря которому утихает и проходит соперничество между различными европейскими государствами».

Как ни заманчиво объяснить личностными характеристиками те проблемы, которые окружали систему партнерства Ротшильдов, все же гораздо важнее структурные факторы. В течение всего периода главным яблоком раздора между Венским домом и остальными было желание Ансельма вести дела с банками-конкурентами, в том числе компаньонами братьев Перейра, «Креди фонсье» и даже членами ненавистной «клики» Эрлангера. Отчасти трудность заключалась в том, что другие дома считали «Кредитанштальт» фактически филиалом Венского дома, хотя Ансельм и настаивал на обратном. Такие же конфликты возникали в связи с различными железнодорожными компаниями, в которых у Ротшильдов были большие, но не контрольные пакеты акций. Дело в том, что развитие акционерных предприятий — и, более того, других частных банков — на всех основных финансовых рынках, как правило, порождало конфликты лояльности. Ротшильды больше не занимали настолько главенствующее положение, что могли бы гарантировать крупные выпуски облигаций без помощи со стороны других местных банков. Каждый дом все больше развивал отношения с партнерами на своем рынке — Бэрингами в Лондоне, «высокими банками» в Париже, «Кредитанштальтом» в Вене и «Дисконто-гезельшафт» в Германии — и объем операций, которые проводились с местными партнерами, вскоре начал превосходить объем зарубежных операций с другими домами Ротшильдов. Конечно, легко было обвинять Франкфуртский дом в том, что он стал «спутником» Ганземана, но Парижский дом не предлагал достаточного объема операций для того, чтобы удержать Майера Карла на своей орбите.

Точно так же со временем все труднее становилось полагаться на традиционную систему агентов на жалованье. Как показывает пример компании «Беккер и Фульд» в Амстердаме, невозможно было ожидать, что агенты ограничатся лишь делами Ротшильдов, когда им представлялось столько других удачных возможностей; однако, чем больше агенты занимались делами самостоятельно, тем вероятнее они превращались в конкурентов. Натти предлагал «осаживать» агентов, «создав… систему, сходную с той, что принята у иезуитов. Во-первых, никогда не оставлять человека слишком долго на одном месте, и затем обзавестись „вечным жидом“, который шпионил бы и докладывал». И все же невозможно было отрицать, что прежняя система агентов устарела. Отчасти доверие Майера Карла к «Дисконто-гезельшафт» Ганземана и его враждебность к Бляйхрёдеру были вызваны той же тенденцией.

Даже в конторах самих домов Ротшильдов постепенно происходила ломка старой системы. «Всякий раз, — жаловался Майер Карл в 1873 г., — кто-то из клерков покидает дом, либо для того, чтобы стать управляющим какого-нибудь банка, либо чтобы учредить собственную фирму. Евреи с их ужасным тщеславием — худшие из служащих. Я знаю, что они просто хотят повсюду совать свой нос и стараются выведать как можно больше, чтобы потом сбежать, когда настанет подходящий момент. Невозможно найти хорошего клерка, что, поверьте мне, очень неудобно… все эти новые банки платят такое жалованье, что никто и не думает предлагать свою кандидатуру».

С самого начала система Ротшильдов исключала даже отдаленную возможность того, что талантливые «чужаки» смогут со временем подняться выше статуса «клерка», чтобы предотвратить любые помехи непрерывности семейного руководства. Однако, как только акционерные банки начали предлагать «карьеру, открытую для талантов», становилось все труднее привлекать и сохранять у себя способных служащих — примером служит уход Карла Майера.

И упадок Франкфуртского дома объяснялся не только тем, что Майеру Карлу и Вильгельму Карлу не удалось произвести на свет наследника мужского пола. Не следует считать главной причиной и то, что дела у двух братьев шли не слишком успешно, хотя результаты их деятельности разочаровывали их самих, и Вильгельм Карл был готов сдаться еще в 1890 г. Отчасти упадок Франкфуртского дома был вызван общим упадком Франкфурта в роли финансового центра по сравнению с Берлином. Более того, другие партнеры подумывали о том, чтобы после смерти Вильгельма Карла учредить «обновленный или новый Франкфуртский дом». Впрочем, с подобными планами пришлось расстаться, возможно, из-за споров о налогообложении с франкфуртскими властями. В результате fons et origo [первоисточник] состояния Ротшильдов — компания «М. А. фон Ротшильд и сыновья» — в 1901 г. наконец закрылась. Конечно, Ротшильды сохранили свое присутствие во Франкфурте. Более того, мужу Минны, Максу Гольдшмидту, удалось сохранить и фамилию Ротшильд, хотя и после дефиса. Но хотя «фон Гольдшмидт-Ротшильд» до Первой мировой войны был богатейшим человеком в городе (более того, во всем Германском рейхе) и хотя пять членов семьи в 1911 г. занимали места в первом десятке налогоплательщиков, доход на их капитал был явно низок. Характерно, что почти все сотрудники закрытого банка перешли работать в «Дисконто-гезельшафт»; в то же время, по условиям завещания Вильгельма Карла, в конторе на Фаргассе, построенной Амшелем и Соломоном в начале их процветания, открыли музей еврейских древностей.

В связи с этим важно отметить, что в 1860-е — 1870-е гг. у Ротшильдов наблюдалась последняя волна внутрисемейных союзов: из 31 представителя четвертого поколения брачного возраста 13 сочетались браком с другими Ротшильдами. В 1849–1877 гг. заключили всего 9 таких браков, начиная с дочерей Ансельма Ханны Матильды (которая в 1849 г. вышла замуж за Вильгельма Карла) и Юлии (она в 1850 г. вышла замуж за Адольфа); за ними на десятилетие позже последовали сыновья Джеймса Альфонс (он в 1857 г. женился на Леоноре) и Соломон Джеймс (он в 1862 г. женился на дочери Майера Карла Адели). Три года спустя свадьбу сыграли Фердинанд, сын Ансельма, и Эвелина, дочь Лайонела. После церемонии в доме 148 по Пикадилли состоялся ужин, на котором присутствовали 126 гостей, в том числе Дизраэли, Первый лорд Адмиралтейства, послы Австрии и Франции; последовавший затем бал почтил своим присутствием герцог Кембриджский. Брак Фердинанда и Эвелины призван был обновить и укрепить связи между Лондонским и Венским домами (матерью Фердинанда была старшая сестра Лайонела Шарлотта). Молодожены собирались половину времени проводить на Пикадилли, а вторую половину — в Шиллерсдорфе. Более того, Ансельм «сокрушался из-за того, что Эви только одна — ему хотелось, чтобы и другие его сыновья были так же хорошо устроены».