Книга: Дом Ротшильдов. Мировые банкиры, 1849–1999

Назад: Часть вторая Кузены

Дальше: Глава 7 «Кавказская королевская семья»

Глава 6

Рейх, республика, рента (1870–1873)

Надеюсь, что теперь мир по крайней мере признает, что такое Германия.Майер Карл фон Ротшильд, 1 сентября 1870 г.

[Следует] добавить, что французские рентные бумаги — такие ценные бумаги, на которые всегда найдутся покупатели…Альфонс де Ротшильд, 22 августа 1870 г.

Франко-прусская война 1870–1871 гг. на первый взгляд стала для Ротшильдов катастрофой. Впервые дома Ротшильдов очутились по разные стороны в большой европейской войне, которую они никак не могли предотвратить. В своих мемуарах сын Морица Гольдшмидта вспоминает, как Ансельм в 1870 г. обидчиво воскликнул: «Я не потерплю, если дело дойдет до войны! Я этого не потерплю, пусть даже это обойдется мне не в одну тысячу гульденов — я этого не потерплю!» И все же война началась. Парижские партнеры предпочли «остаться на своих постах» на улице Лаффита, даже когда прусская армия вторглась в столицу Франции: несмотря на то что они давно знали о неготовности Франции к войне и о роли режима Наполеона III в форсировании войны, Альфонс и Гюстав тем не менее отождествляли себя с la patrie (отчизной, то есть Францией). Они оказывали военной экономике Франции финансовую поддержку и стремились употребить свое влияние в Лондоне, чтобы способствовать успеху французской дипломатии. По крайней мере двое из младших французских Ротшильдов — Эдмонд, брат Альфонса и Гюстава, и сын Ната, Джеймс Эдуард, — служили в мобильной гвардии. В этой связи символической стала оккупация Ферьера прусской армией. Приезд туда Бисмарка и Вильгельма I в сентябре 1870 г. как будто знаменовал безоговорочное наступление новой эпохи, в которой финансовая власть Ротшильдов должна склониться перед прусскими «железом и кровью».

Тем временем Майер Карл во Франкфурте еще более недвусмысленно отождествлял себя с победоносной Пруссией, и не только с Пруссией, но и с новым Германским рейхом, провозглашенным после поражения Франции. И здесь его позиция была весьма символичной: Майера Карла выбрали одним из парламентеров, посланных от рейхстага Северогерманского союза, чтобы «отдать дань» королю Пруссии накануне его провозглашения «императором Вильгельмом» в Зеркальной галерее Версальского дворца. Впрочем, на саму церемонию Майер Карл не остался; на масштабном полотне Антона фон Вернера, посвященном этому событию, «Провозглашение Германской империи», среди ликующих солдат и государственных деятелей в форме нет Ротшильдов. В очередной раз казалось, будто Ротшильдов напугала новая и нарочито военная сила Германии.

Однако, пожалуй, самым поразительным аспектом поражения Франции — если не считать скорости, с какой ее разгромили, — была скорость, с какой было преодолено поражение. Какое-то время в 1870 г. казалось, будто крах бонапартистского режима ввергнет Францию — точнее, Париж — в революционный водоворот, сравнимый с 1792 или 1848 гг. Тщетные попытки республиканцев вроде Гамбетта продлить войну при помощи народного ополчения, казалось, подвергают риску все материальные достижения «буржуазного общества». Условия мира, которые были приняты в январе 1871 г., казались сокрушительными не только в территориальном — потеря Эльзаса и Лотарингии, — но и в финансовом смысле: контрибуция в 5 млрд франков. Все это вполне могло превратить Третью республику в Веймарскую республику XIX в. Вместо того резкое финансовое оздоровление помогло французам выплатить репарации досрочно, благодаря чему удалось покончить с немецкой оккупацией севера Франции в 1873 г. В том же году рухнули фондовые биржи в Вене и Берлине, ввергнув всю Центральную Европу в экономическую депрессию и породив сомнения относительно внутренней стабильности системы Бисмарка. Ротшильды сыграли решающую роль в финансовом реванше. В результате создается впечатление, что их власть в Париже — и в самой Европе — не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась.

Не приходится сомневаться в том, что разведывательная сеть Ротшильдов потерпела сокрушительное поражение в вопросе об испанском престолонаследии. Они прекрасно знали, что одним из тех, чью кандидатуру обсуждают кортесы в Мадриде, был Леопольд Гогенцоллерн-Зигмаринген. Однако им не удалось понять важность того, что его кандидатуру поддерживал Бисмарк; такое решение он принял еще в феврале. Позже стало известно, что Бисмарк скрывал принятое решение от Бляйхрёдера, позволив своему личному банкиру и дальше думать, что «политическая область не дает повода для беспокойства», — почти до 5 июля. Любопытно тем не менее, что он делал кое-какие намеки Ротшильдам. Судя по письму в Нью-Корт от 5 апреля, «старина Б.» сказал Майеру Карлу, «что новости из Испании… очень плохи и что финансовое положение этой страны выглядит особенно странным». Но если таким способом Бисмарк предупреждал Майера Карла о неминуемом испанском кризисе, Майер Карл его не понял.

И Альфонс в мае не оценил важности назначения герцога де Грамона министром иностранных дел Франции. Вера Грамона в существование де-факто франко-австрийского союза толкала его на гораздо больший дипломатический риск, чем у его предшественника, который считал поддержку Англии важнейшей предпосылкой любых счетов с Пруссией. Узнав о назначении Грамона, Альфонс заметил: «Мы будем рады этому со всех точек зрения, потому что во главе такого министерства должен стоять человек опытный и достаточно мудрый, который не стремится к личной славе путем блестящего удара». Более ошибочной оценки трудно себе представить; хотя тот факт, что сын герцога позже женился на представительнице семьи Ротшильд (дочери Майера Карла Маргарете), намекает на то, что Грамон уже тогда был другом семьи. 2 июля Майер Карл увидел Бенедетти, французского посла в Берлине, который уезжал (вместе с обычной толпой знати, политиков и банкиров) на воды в Вильдбад. Как Майер Карл сообщал в Нью-Корт, он был «очень рад возможности немного отдохнуть после суматохи великой столицы. Похоже, он в хорошем расположении духа и уверяет, что все в полном порядке и мир гарантирован».

Ротшильды не были одиноки в своей самоуспокоенности; помощник министра иностранных дел Великобритании 12 июля приветствовал нового министра иностранных дел лорда Гранвиля неудачным замечанием о том, что «он, несмотря на свой долгий опыт, никогда еще не был свидетелем такого затишья в международных делах». Но в письме Майера Карла от 2 июля содержится ценный намек к пониманию того, почему испанский кризис застиг врасплох многих, и особенно банкиров. Тогда не только шел сезон отпусков;

как сообщал Майер Карл, Франкфуртский дом, как и Парижский, «в очень хорошем расположении духа». Он писал накануне учреждения прусского «Креди фонсье» — символа франко-прусского экономического сотрудничества, — и главное, что заботило Майера Карла, — чтобы «все… шло хорошо». Он озаботился из-за «испанской неразберихи» только 7 июля, но даже тогда был уверен в том, что это «не приведет к серьезному нарушению мира». Казалось, что Генри Рафаэл, которого в Сити считали пессимистом, совершал необычную для себя ошибку, продавая в такое время. Однако, без ведома Ротшильдов, и правительство России, и правительство Франции уже склонялись к крупной дипломатической конфронтации, если не к войне.

Не приходится сомневаться в том, что Бисмарк решил поддержать кандидатуру Гогенцоллерна, чтобы спровоцировать Францию. Уже 8 июля он говорил о «мобилизации всей армии и нападении на французов». По крайней мере отчасти его слова были вызваны тем, что во внешнеполитическом кризисе он видел способ выхода из внутреннего тупика, где страна оказалась из-за финансового вопроса и южногерманской оппозиции объединения на условиях Пруссии. 10 июля, например, Бисмарк признавался, что «в политическом смысле нападение французов будет весьма выгодно для нашего положения». Трудность для Бисмарка заключалась в том, что ему нужно было преодолеть нежелание отца Леопольда, Карла Антона, и, что еще важнее, нежелание Вильгельма I ссориться из-за этого с Францией. Более того, Леопольд 22 апреля отказался от престола, и лишь после долгих уговоров Бисмарку удалось справиться с ним. Новые трудности возникли, когда шифровальщик в Мадриде неверно расшифровал депешу испанского посланника относительно согласия Леопольда; поэтому вместо того, чтобы оставаться на сессии и избрать Леопольда, кортесы были распущены, создав непредвиденную задержку.

Можно сказать, что война началась по недоразумению. 9 июля, когда они встретились в Бад-Эмсе, Вильгельм признался Бенедетти, что он был бы не против, если бы Леопольд снова отказался от престола, но более примирительная часть телеграммы последнего в Париж стала нечитаемой из-за того, что телеграмма намокла по дороге. Тем не менее, когда Бенедетти на следующий день вернулся и принялся досаждать Вильгельму, он получил аудиенцию. Хотя Вильгельм отказывался влиять на Леопольда на том основании, что дело касается только Гогенцоллернов-Зигмарингенов, он велел Вертеру, своему послу в Лондоне, заверить Грамона в миролюбивых намерениях Пруссии. 12 июля Карл Антон объявил, что его сын более не претендует на испанскую корону. На следующее утро во время встречи с Бенедетти в Кургартене Вильгельм произнес знаменитые слова: «Eh bien, voilà donc une bonne nouvelle qui nous sauve de toutes difficultés» («Итак, вот хорошая новость, которая спасает нас от всех трудностей»). Вечером того же дня он пошел еще дальше, признавшись послу, что он одобряет отказ Леопольда «в том же смысле и в той же степени, в какой он давал свое одобрение его согласию», то есть «всецело и без замечаний».

Бисмарк не был в курсе подробностей этих переговоров в Эмсе, хотя заранее готовил немецкую прессу к некоторому демаршу. Он вновь приступил к действиям только 13 июля, когда получил знаменитую депешу из Эмса, в которой излагалась суть встреч Вильгельма с Бенедетти. В депеше, подправленной Бисмарком, которая была опубликована в прессе, хотя и приводились слова короля о том, что он не вправе запрещать Гогенцоллерну принимать испанский престол, если ему снова это предложат, были вычеркнуты слова о том, что Вильгельм обещал продолжить разговор в Берлине. По исправленному тексту складывалось впечатление, что Вильгельм не дал Бенедетти аудиенции в Эмсе из-за того, что был оскорблен требованиями Франции. Ничего подобного в оригинале не было. Подправленный текст был рассчитан на то, чтобы оскорбить Грамона. Далее Бисмарк воспользовался отредактированной депешей как основанием для антифранцузской пропагандистской кампании, рассчитанной как на общественное мнение внутри страны, так и за ее пределами.

Таким образом, стараниями Бисмарка политика Пруссии выглядела более агрессивной, чем хотел бы его законный повелитель. Тем не менее нельзя возлагать вину за войну исключительно на Пруссию. Французы начиная с марта 1869 г. давали понять, что они против кандидатуры Гогенцоллерна. 2–3 июля, когда известие об этом достигло Парижа, там отреагировали воинственно. Гюстав подытожил настроение Франции. Рынки «спокойны», но «…ты не представляешь себе, какое действие утренние новости оказали на публику, тем более на правительство… любой ценой не допустить, чтобы принца называли королем Испании, и чтобы не допустить этого, не остановятся даже перед войной с Пруссией. Никогда, говорят здесь, и это мнение императора, не будет более удобного случая начать войну на более популярной теме, чем эта».

Поэтому 6 июля французское правительство одобрило в высшей степени подстрекательскую декларацию, составленную Грамоном для прочтения в Законодательном собрании. Как понял Гюстав, «резкие» выражения Грамона были истинным отражением позиции правительства: их не удовлетворит меньшее чем «официальное обязательство» Вильгельма, по которому он запрещал бы Леопольду претендовать на испанский престол. Если же Леопольд все же примет корону, это будет расценено как «объявление войны». «Здесь, — повторил он, — все готовы воевать и считают, что еще не было лучшего и более популярного повода к войне». Когда Гюстав встречался с французским премьер-министром Оливье, его предупредили, что Франция воспользуется «любыми средствами», чтобы помешать Леопольду занять испанский престол, «даже военными, и в таких обстоятельствах война будет поистине встречена с воодушевлением, как в 89-м году». «Император намерен получить, что хочет, — предсказывал Гюстав, — войну, объявленную после голосования в парламенте».

Решающим шагом в этом направлении со стороны Франции стало требование Грамона 12 июля — после того, как Леопольд отказался от своих притязаний, — чтобы Бенедетти потребовал у Вильгельма добровольного и необоснованного «заверения, что он больше не будет поддерживать его кандидатуру». Никто, конечно, не ожидал, что Вильгельм даст такое заверение, и неоднократные требования Грамона, чтобы Бенедетти попросил об этом, очевидно, были рассчитаны лишь на то, чтобы спровоцировать Берлин, как и просьба о письме с извинениями от Наполеона. В той же безрассудной манере, вместо того, чтобы удовольствоваться последними примирительными словами, произнесенными Вильгельмом в Эмсе, Грамон воспользовался депешей из Эмса как поводом к войне и во второй половине дня 14 июля объявил всеобщую мобилизацию — правда, не раньше, чем Наполеон в очередной раз прибегнул к своему испытанному средству разрешения дипломатических трудностей: потребовал созыва конгресса. Но было уже поздно. 15 июля Оливье и Грамон представили депутатам парламента свою версию событий в Эмсе не менее искаженно, чем Бисмарк. Война была объявлена. И лишь когда известие об этом достигло Берлина, Вильгельм согласился объявить мобилизацию в Пруссии. «Франция решила затеять… ссору», — констатировал Майер Карл. Трудно с ним не согласиться, пусть даже эта ссора оказалась весьма на руку Бисмарку и роковой для Франции. По мнению Гюстава, во Франции придерживались той точки зрения, что «если уж война необходима, если она неизбежна, лучше начать ее сейчас, чем через полгода».

На самом деле Франция не просто казалась более агрессивной, чем Пруссия, но фактически и была агрессором, что и определило невмешательство Великобритании. Как во время Люксембургского кризиса 1867 г., Ротшильды выступали в роли канала связи между Лондоном и потенциальными воюющими сторонами. 5 июля Наполеон попросил Альфонса передать сообщение Гладстону: он просил о поддержке в отзыве кандидатуры Гогенцоллерна. Натти передал просьбу Гладстону, доставив депешу к нему домой, на Карлтон-Террас, 11, рано утром 6 июля. Увидев, что Гладстон собирается отбыть к королеве в Виндзор, Натти проводил его до вокзала. По словам Морли, «какое-то время мистер Гладстон молчал. Потом сказал, что он не одобряет эту кандидатуру, но не расположен вмешиваться. Испанский народ волен сам выбирать себе монарха». Иногда его слова интерпретируют как удар по надеждам французских Ротшильдов;

но с такой же вероятностью можно предположить, что именно это они и хотели услышать. Прохладный ответ — вот что требовалось, чтобы сдержать безрассудного Грамона. Гюстав хотел, чтобы Англия «сохранила мир»: его желание подразумевало давление не только на Пруссию, но и на Францию. «До нас доходят слухи, что ваше правительство оказывало сильное давление на наше, чтобы принять [компромисс], — писал он 11 июля, — но пока, к сожалению, настроение общественности и Палаты остается все более возбужденным». Таким образом, 12 июля, когда Леопольд отказался от притязаний на испанский престол, Парижский дом послал в Лондон еще одну депешу, в которой оптимистично утверждалось: «Французы довольны». Гладстон увидел депешу ближе к ночи. Она послужила предлогом для того, чтобы Гранвиль телеграфировал Лайонсу, послу в Париже, что Франции в самом деле следует «удовлетвориться… отзывом кандидатуры принца Леопольда».

Британское давление возымело в Париже некоторое действие: когда Лайонс передал послание, совет министров отклонил требование генерала Лебефа о призыве резервистов, и решено было не считать ультиматумом требование Грамона о гарантиях невозобновления притязаний. В тот момент неофициальное посредничество Ротшильдов, казалось, снова внесло свой вклад в сохранение мира. «Еще полчаса, — писал Гюстав, услышав об абсолютном одобрении Вильгельмом отказа Леопольда от притязаний 12 июля, — и объявили бы войну, хотя это, возможно, не сочеталось бы с представлениями императора, который хочет войны, но обязан удовлетвориться таким ответом. Таким образом, сохранен мир, точнее, война отложена, ибо я не верю, что отношения между двумя странами останутся хорошими». Облегчение Майера Карла было не таким безусловным: «Все разрешилось удовлетворительно, и мы спасены от ужасного бедствия в виде… европейской войны…» Следующий день принес с собой глубокое разочарование; и Ротшильды нисколько не сомневались в том, на ком лежит вина. В тот самый день, как началась война, Гюстав рассматривал вероятность того, что Франция может возобновить свои прежние притязания относительно Бельгии. Ничто не способно было больше дискредитировать Францию в Лондоне.

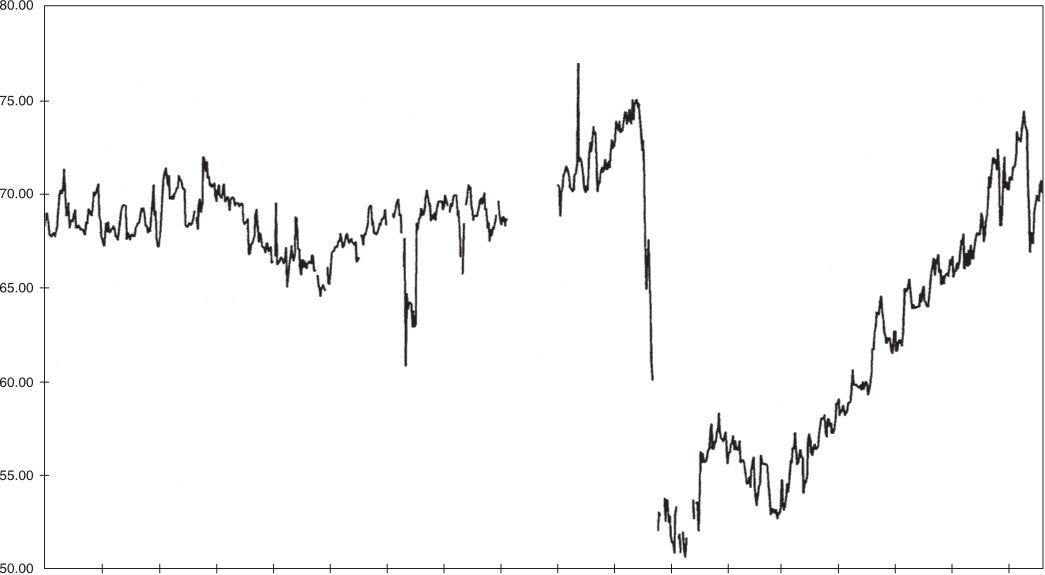

Историки часто пренебрегают финансовыми последствиями кризиса, хотя они достойны внимания, так как помогают понять тогдашнее невмешательство Великобритании. Первые месяцы войны более или менее одинаково повлияли на финансовые рынки Германии и Франции. В Париже дела шли плохо: как только стало известно о кандидатуре Гогенцоллерна, цена рентных бумаг поползла вниз, с 74,83 4 июня до 71,25 — 9 июля. После объявления войны рента резко упала до 67,05. Однако эти цифры почти не отличаются от показателей во Франкфурте и Берлине, где недавно выпущенные прусские 4,5 %-ные облигации резко просели с 93,5 до 77,3. Можно сказать, что в начале войны кризис в Германии был острее. Хотя стремления к ликвидности было достаточно для того, чтобы создать трудности для ряда банков в обеих странах, Ротшильды оставались более или менее невозмутимыми. Если не считать значительной суммы (35 млн франков) долга России, Французский дом, судя по всему, имел довольно мало проблематичных обязательств, а у Франкфуртского дома их почти не было. Даже если Майер Карл и не понял намека Бисмарка, он «вовремя принял… меры предосторожности». Конечно, когда просочились первые достоверные сведения о поражениях французов в битвах при Шпихерне и Вёрте, французский рынок обрушился, в то время как на германских рынках цены после падения пошли в рост. Британский же рынок Франко-прусская война почти не затронула: самое большое падение составило 3,6 % в период между маем и августом 1870 г. Разителен контраст с 1866 г., когда война между Австрией и Пруссией совпала с острым финансовым кризисом в Лондоне. (Судя по всему, в 1870 г. французский капитал начал перетекать в Лондон начиная со сравнительно раннего этапа конфликта — один из лучших индикаторов того, что, несмотря на всю риторику правительства, особого оптимизма в Париже не испытывали.) Имеет значение и то, что сам Гладстон 18 июля купил консолей на 2,5 тысячи ф. ст. по цене 90; его поступок можно считать частным, хотя и вполне обоснованным, вотумом доверия британскому невмешательству.

Поэтому английские Ротшильды относились к событиям на континенте чуть нейтральнее, чем в 1866 г., когда Пруссия казалась главным злодеем. Правда, при известии о поражении Франции при Седане вспыхнула искра франкофильских настроений, которую усилило присутствие в Лондоне жены Альфонса, Леоноры; отсюда, возможно, просьба Лайонела подробнее рассказать о зверствах пруссаков и его последующее участие в переводе денег, собранных за границей для французских раненых и военнопленных. И до Седана Лондонский дом больше помогал французской военной экономике, чем прусской: закупки Францией сухарей и солонины в Англии финансировал Лондонский дом, хотя правительственные векселя дисконтировали на не слишком щедрых условиях. Вдобавок Нью-Корт изначально предлагал подписку на любой французский военный заем и посылку золота, если оно потребуется Банку Франции, хотя эти предложения не приняли, так как французское правительство финансировало первый этап войны, продавая казначейские векселя на внутреннем рынке. Однако в конце августа, когда правительство Франции предложило настоящий военный заем, Лондонский дом уже не проявил такого интереса. Осенью 1870 г., когда Правительство народной обороны надеялось взять в Лондоне заем в 10 млн ф. ст., ему пришлось обратиться к небольшой американской компании «Дж. С. Морган и Ко».

Предложения же со стороны Майера Карла разместить прусский военный заем, которые в начале войны отвергались, в октябре привели к переговорам о подписке на 1 млн талеров со стороны Лондонского дома. В следующем месяце Ганземана послали в Лондон, чтобы договориться об эмиссии пятилетних казначейских облигаций на 51 млн талеров; короткий срок погашения сигнализировал о намерении обязать Францию к репарационным выплатам, хотя и не обязательно в размере контрибуции. Майер Карл приводил убедительные доводы для участия Ротшильдов в этой операции: «Положение Ф[ранк]фуртского дома не слишком приятно, так как правительство имеет право ожидать нашей поддержки и явно не забудет, если мы им не поможем и предоставим эту задачу другим. С другой стороны, мы не собираемся делать ничего, что могло бы быть неприятно вам или поставить вас в ложное положение по отношению к вашим парижским друзьям. Поэтому надеюсь, что, если… Ганземан нанесет вам визит, вы примете его любезно и точно объясните, чего вы ждете от меня… [Если] мы не воспользуемся возможностью доказать свою полезность [правительству], другие с радостью воспользуются возможностью отодвинуть нас в сторону, от чего в результате в особенности пострадаю я… Я бы не стал докучать вам всеми этими подробностями, не будь главным вопросом получение денег из Англии… я хочу услышать от вас, как этого можно достичь, чтобы примирить интересы наших домов со взглядами и нуждами правительства. Признаю, что мне будет очень жаль, если прусские дела возьмет на себя Шрёдер, который, как мне кажется, представляет Эрлангера и всю ту клику, так как у меня есть все основания полагать, что все остальные прусские дома, заинтересованные в облигациях [Северогерманского] союза, присоединятся к нему, радуясь оттого, что выгнали нас».

Лондонский дом не хотел, чтобы его публично отождествляли с новым займом, но, очевидно, связали Ганземана с «Лондонским банком»; точно так же Майер Карл пользовался банком «Зеехандлунг» как прикрытием для своего участия. Кроме того, Нью-Корт помог пополнить серебряный запас «Зеехандлунга», что и было одной из главных целей займа.

Финансовые факторы отчасти объясняют, почему Великобритания отказалась играть роль посредницы, на что надеялись французские Ротшильды. С самого начала войны Альфонс и Гюстав призывали британское правительство вмешаться для достижения мира на раннем этапе, надеясь, что они и их кузены снова сумеют выступить в роли канала для мирных переговоров. Но единственным, что могло бы вызвать такое вмешательство, была бы победа Франции, подразумевавшая угрозу Бельгии; а как только подобная вероятность устранилась, Гладстон и его министры были более или менее довольны тем, как развиваются события. Другую потенциальную угрозу — что Россия и Австро-Венгрия также ввяжутся в «общую войну» — не рассматривали всерьез: Горчаков и Бейст придерживались политики невмешательства (согласованной еще в сентябре 1869 г.) и объявили о своем нейтралитете 13 и 20 июля соответственно. Даже нападки Дизраэли на бездействие Гладстона были чисто рефлекторными: Дизраэли не видел истинного повода противостоять «германской революции»; а что касается спасения Наполеона III, разве он только что не посвятил свой роман «Лотарь» представителю Орлеанского дома, герцогу д’Омалю? Альфонс особенно досадовал, что «Таймс», чей редактор Делан дружил с Лайонелом, в самом начале, освещая ход военных действий, резко выступала против Франции. Так, в «Таймс» опубликовали проект соглашения, которое Бенедетти вручил Бисмарку в 1866 г., который как будто подтверждал подозрения в том, что у Франции имеются виды на Бельгию. В октябре 1870 г. сам Гладстон опубликовал анонимную статью в «Эдинбург ревю», в которой объявлял, что «новое международное право… осуждает агрессию Франции». Когда вскоре «Таймс» сменила тональность и стала призывать к интервенции, чтобы предотвратить аннексию Эльзаса и Лотарингии, нашлись те, кто считал, будто за всем стоят Ротшильды. Но, по правде говоря, все попытки Ротшильдов найти основания для посредничества Англии ни к чему не привели. Возможно, догадки, что война будет долгой и неокончательной, также способствовали политике выжидания в Лондоне.

Для континентальных Ротшильдов ни о каком нейтралитете не могло быть и речи. Майер Карл, не колеблясь, подписался на облигации первого прусского военного займа на сумму в 1 млн талеров; после того как по открытой подписке удалось собрать лишь половину из 120 млн талеров, которые требовались правительству, — еще один признак нервозности Пруссии в начале войны, — он с готовностью вступил в возглавляемый Ганземаном синдикат, чтобы гарантировать еще 20,7 млн талеров (3 миллиона из которых Франкфуртский дом взял на себя). Как только во Франкфурт начали поступать известия о победах Пруссии, Майер Карл невольно начал греться в отраженных лучах славы Бисмарка. «Думаю, что жители Парижа будут поражены, — злорадствовал он после битвы при Вёрте, — тем более что им… не понравилось, что немцы разгромили их с такой легкостью. Здесь и по всей стране большое воодушевление, и не мне вам говорить, что все очень рады». «Я нисколько не сомневаюсь, — писал он неделю спустя, — что германские войска одержат победу и что установится прочный мир. Здесь все сейчас очень заняты… и много говорят о том, как замечательно мы будем жить».

По мере того как вести с полей сражений делались все радужнее, его тон делался более резким. «Думаю, что у французов нет шансов на успех, — писал он 27 августа, — и они поймут, что значит состязаться с германской нацией и с миллионом человек». Подобно многим немцам, он радовался, узнав о победе при Седане, и охотно наращивал свою долю государственных облигаций. «Нет ни малейших сомнений, — писал он 23 ноября, — что правительству [Германии] суждено играть первую скрипку в будущем европейском концерте»; «Сильная объединенная Германия сумеет сделать для мира во всем мире больше, чем любое другое государство». Конечно, ни он, ни его близкие не питали иллюзий по поводу человеческих издержек войны: его жена Луиза, выросшая в Англии, и их дети «день и ночь» трудились в учрежденном ими госпитале для раненых солдат. И все же Майер Карл не сомневался в справедливости прусского дела. Несмотря на ворчанье о дорожных неудобствах, Майер Карл очень гордился тем, что его, вместе с другими парламентерами, пригласили в Версаль, дабы «засвидетельствовать свое почтение германскому императору».

В Париже отождествление себя с «отчизной» проходило по-иному. Сыновья Джеймса, в отличие от собственного отца, были французскими гражданами, и они были педантичны в своем патриотизме. Так, 19 июля Альфонс оставил пост генерального консула Северогерманского союза во Франции. Они подписались не менее чем на 50 млн франков из августовского военного займа. С самого начала Альфонс и Гюстав выражали надежду, что «первые стычки станут благоприятными для французского оружия». Вначале они верили, что события ускорят дипломатическое вмешательство Англии; но по мере того, как война продолжалась, у них все больше становились заметными антипрусские настроения. Приехав в Париж, Фердинанд обнаружил, что его кузены «очень возбуждены и изливают… гнев на пруссаков, Бисмарка и компанию». «Они самые французские французы в своих взглядах и чувствах, — сообщал он в Лондон, — так сказать, святее папы римского». Эдмонд и Джеймс Эдуард, сын Ната, как уже отмечалось выше, служили в мобильной гвардии; Альфонс также отдал долг родине, охраняя парижские крепостные валы накануне прусской осады, как и Натан Джеймс, который, по некоторым сведениям, участвовал в неудачной «вылазке» Трошю к югу от Парижа 30 ноября. 6 августа Мериме услышал о том, что «какой-то Ротшильд» покинул Париж в августе «с заплечным мешком, в котором лежал багет, путешествовал в вагоне третьего класса Северной железной дороги, акции которой на двадцать миллионов держит его дом». Хотя доподлинно известно, что Ансельм вернулся в Вену до Седана, а Артур, брат Джеймса Эдуарда, в конце 1870 г. находился в Брюсселе, у этой истории есть налет злобной сплетни. На самом деле Ротшильды, в отличие от многих богатых парижан, в кризис оставались на месте и рисковали жизнью.

Для французских Ротшильдов трудность заключалась в том, что с самого начала они замечали тревожные признаки поражения. Ансельм случайно оказался в Париже, когда началась война, и он не делал тайны из своих взглядов: «Французы полны энтузиазма, но у пруссаков лучше военная организация, и их армия превосходит французов числом». Альфонс также проявлял пессимизм. «Вино разлито, — объявил он 20 июля, — и, к сожалению, необходимо его выпить. Оно будет довольно горьким». Ранним признаком плохого управления в глазах французских Ротшильдов стала реакция правительства на экономические последствия войны. Разговоры о приостановке конвертируемости франка Банком Франции и неуклюжие попытки не дать золоту покинуть Париж возмущали Альфонса, который предпочитал полагаться на повышение учетной ставки. 4 августа около 2 млн франков серебром, которые Ротшильды посылали в Бельгию в обмен на золото для правительства, были перехвачены полицией, считавшей, что Ротшильды контрабандой вывозят деньги из страны. К 12 августа правительство фактически вынудило Банк Франции приостановить конвертацию, за чем последовал мораторий на векселя: единственная причина, по которой Альфонс не ушел из совета директоров, была, как он выразился, что это значило бы «покинуть пост в момент схватки». Еще тревожнее была просьба «одного высшего военного чина» послать небольшой пакет его ценных бумаг на хранение в Лондонский дом. Как заметил Альфонс, «такая рекомендация с его стороны, как вы можете себе представить, пробудила наши подозрения, и мы намереваемся последовать его примеру…». Они приступили к операции через три дня. 11 августа Джеймс Эдуард переправил в Лондон свою коллекцию редких книг и рисунков. Вскоре и ценные бумаги переправили Ламберту, агенту Ротшильдов в Брюсселе. В день Седанского сражения, по рекомендации Бляйхрёдера, Парижский дом (со значительной прибылью) продал свой пакет акций железной дороги Кельн — Минден.

Однако предотвращение оттока капитала стало меньшей из забот Альфонса. Со сравнительно ранней стадии — задолго до известий о поражениях на фронте — он и его братья боялись, что война поспособствует революции в Париже. Уже 19 июля Гюстав вспоминал 1848 г.; через неделю его брат подробно рассказывал, какие приняты меры для предотвращения «отчаянных попыток» со стороны «левых» устроить «путч» в Париже. На том этапе он еще был уверен в том, что правительство держит ситуацию под контролем; однако к первой неделе августа он понял, что, стараясь предотвратить отток капитала, само правительство позволяет себе «скатиться вниз по революционному склону. Когда-то подозрительными считали аристократов; сегодня во всем подозревают деловых людей». «Опасность исходит скорее изнутри, чем от пруссаков, — мрачно писал он 3 августа. — У нас здесь [в Париже] нет вооруженных сил, и если, по какой-нибудь несчастной случайности, нам придется пережить поражение, кто знает, до каких пределов может дойти ярость низов». Министр финансов, как ему казалось, не в силах противостоять «склонностям определенных членов кабинета, которые считают, что вернулись во времена Французской республики». Если в ближайшем будущем Франция не выиграет войну, предупреждал Альфонс 6 августа, «революционная партия одержит верх». Всего через три дня революция казалась уже не просто возможной, а вполне вероятной в отсутствие военной победы. После созыва Законодательного собрания депутаты призывали не только к отставке Оливье, но и к низложению Наполеона III, который отчаянно пытался собрать новую армию под Шалоном. Насколько понимал Альфонс, падение империи было «свершившимся фактом».

Такое предчувствие революции легко объяснить. Для Ротшильдов (как и для Меттерниха) самым важным уроком новой истории всегда было то, что французская революция может привести к войне в Европе и, наоборот, война с участием Франции может привести к французской революции. Этот страх время от времени влиял на расчеты Ротшильдов после 1815 г., но никогда не оправдывался в полном объеме. В 1830 и 1848 гг. происходили революции без войн. В 1855 и 1859 гг. происходили войны без революций. В 1870 г. история наконец пошла по тому шаблону, какой предвидели Ротшильды. Более того, возможно, именно поэтому Ротшильды вышли из кризиса 1870–1871 гг. относительно невредимыми.

В то же время Альфонс мечтал о маленькой, ограниченной республиканской революции, способной смести бонапартистский режим, к которому его родители всегда относились с таким подозрением и которому он сам открыто противостоял в его последней либеральной фазе. Письмо Альфонса в Лондон от 13 августа доказывает, что он уже завязал отношения с умеренными лидерами республиканцев — «определенными личностями, которых можно призвать в нынешних обстоятельствах, чтобы они оказали влияние на события», — и что они заверили его в своей способности поддержать порядок в стране. По крайней мере один из членов временного правительства народной обороны, Кремье, был старинным товарищем Ротшильдов, и Альфонс поспешил заверить кузенов в добрых намерениях нового режима. «После того как провозгласили республику, — писал он 4 сентября, — вероятно, народный гнев пойдет на убыль и на улицах не будет серьезных беспорядков». Альфонс пылко отрицал любую возможность реставрации бонапартизма или регентства (против чего не возражал бы Бисмарк). Есть доказательства, что они с Гюставом приветствовали бы реставрацию монархии, как Бурбонов, так и Орлеанского дома. Но в тогдашнем кризисе, вызванном поражением в войне, они однозначно приветствовали республику, пусть даже и надеялись в глубине души, что она окажется временной.

Бисмарк в Ферьере

Самым мучительным символом приобщения французских Ротшильдов к общему поражению Франции, несомненно, стала оккупация замка и парка в Ферьере. О такой возможности Альфонс с ужасом думал еще до Седана. 14 сентября, через неделю после того, как началось наступление на Париж, его опасения подтвердились.

Именно в Ферьере были сделаны первые робкие и безуспешные шаги к миру со стороны нового правительства Франции; и именно в Ферьере Бисмарк и Мольтке открыто ссорились из-за стратегии. В этом его главное историческое значение. Однако оккупацию Ферьера можно рассматривать и как другой символ: «ирония судьбы», когда король Пруссии и его канцлер-юнкер расположились в замке, служившем самым экстравагантным выражением богатства Ротшильдов и, опосредованно, евреев. Для Стерна «грубое поведение» немцев стало проявлением их антисемитизма в самом зловещем смысле. Правда, сейчас уже нелегко установить, насколько недопустимо вели себя оккупанты по меркам того времени.

Согласно отчету, написанному позже управляющим имением Бергманом для Леоноры, жены Альфонса, первыми в Ферьер прибыли генералы фон Ойплинг и Гордон и их подчиненные. Отношения с прислугой Ротшильдов не задались с самого начала. 17 сентября генерал Гордон приказал дворецкому подать ужин на 15 персон; однако к ужину явились 32 гостя, и им не хватило еды (хотя они выпили 65 бутылок вина). В виде наказания Гордон приказал запереть одного из слуг на конюшне на всю ночь. На следующее утро Гордон уехал, а 19 сентября прибыл Вильгельм I в сопровождении Бисмарка, начальника Генерального штаба Мольтке, военного министра Роона, многочисленных высших офицеров и около трех тысяч сопровождающих (среди тех, кто тогда прибыл в Ферьер, были великие герцоги Баденский и Мекленбург-Стрелитц). По крайней мере для некоторых из незваных гостей Ферьер стал откровением. Замок в английском стиле с экзотическими интерьерами казался им «великолепным сказочным дворцом»; однако из-за того, что Ферьер принадлежал еврею — «королю евреев», как называл его Роон, — к восхищению примешивалось презрение. Инициалы JR — Джеймс де Ротшильд, — которые повторялись на резных стенах и потолках, они с тяжеловесным юмором расшифровывали как «Judaeorum Rex».

Может быть, помня о попытках Джеймса помешать его планам в 1866 г., сам Бисмарк, как кажется, испытывал особенное злорадство от сложившегося положения. «Вот я сижу под портретом старого Ротшильда и его семьи, — писал он жене 21 сентября, находясь, видимо, в бывших покоях Джеймса. — Переговорщики всех видов окружили меня, как евреи рыночного торговца, и цепляются за фалды моего фрака». Выбор сравнения отнюдь не случаен. Именно Бисмарк угрожал выпороть слугу, который отказался подать ему вино из погребов Ротшильда. И именно Бисмарк отправился стрелять фазанов в парке, ворча, что ружье, которое ему дали, слишком мало, что там мало картечи и оно недалеко стреляет. Возможно, также именно Бисмарк распорядился опубликовать в немецкой прессе жалобу на негостеприимство Ротшильдов. Позже, когда его спросили, готов ли он обсуждать условия мира с республиканцами, Бисмарк ехидно ответил, что признает «не только республику, но, если угодно, и династию Гамбетта… Более того, любую династию, пусть даже Бляйхрёдера или Ротшильда».

Вместе с тем король не разделял враждебности Бисмарка. «Люди вроде нас не могут настолько преуспевать, — якобы заметил Вильгельм, увидев Ферьер. — Только Ротшильд способен этого достичь». Стараясь не обижать семью, он особо распорядился, чтобы в имении ничего не реквизировали и чтобы дичь и винные погреба оставили нетронутыми. Как сообщал Бергман, «пребывание короля прошло хорошо, с ним приехали собственные повара и кухонная прислуга, имению нужно было поставлять все необходимое, дичь, фрукты и цветы; он дал 2000 франков персоналу замка». Кроме того, Вильгельм «позаботился о том, чтобы взять с дворецкого письменное заявление, что после его отъезда в имении ничего не пропало» и оставил для охраны Ферьера 75 человек. Конечно, самоотверженный приказ короля не всегда исполнялся в точности. «Солдаты встали на постой в Ла Таффаретте [части имения], — жаловался Бергман, — ловили рыбу во всех прудах, но этого им было мало, поэтому однажды ночью они открыли шлюз, и на следующее утро много рыбы было выброшено на берег. Когда меня об этом предупредили, я взял нескольких человек и кузнеца и подошел к воротам, но одновременно с нами туда подошли кавалеристы, которые хотели напоить лошадей. Какое разочарование — там нет воды! Солдаты решили, что это я приказал спустить воду, и потащили меня к генералу».

После отъезда короля, 5 октября, несколько домов на территории имения и погреба замка «разграбили», а одеяла и матрасы реквизировали для нужд ближайших полевых госпиталей. 1 января 1871 г. Бергман жаловался: «На фермах больше не осталось скотины, у нас нет угля, [хотя] еще есть немного дров. Дичь в парке убили пруссаки и браконьеры; парк отведен пруссакам, комендант приказал патрулировать его по ночам, фазаны и цветы сохранились, егерей разоружили в тот день, когда пришли пруссаки… У нас в кассе не осталось денег, мы расплачиваемся хлебными карточками, фермы превратили в казармы… Короче говоря, они обращаются с Ферьером с уважением, в настоящее время в замке 25 офицеров, у них свой повар, которому платят в замке, но им очень трудно угодить. Наконец, официальные расходы на содержание имения и деревни доходят примерно до 200–250 тысяч франков… Замок очень грязен…»

Однако не следует преувеличивать значения жалоб старого слуги. Прусские войска пробыли в Ферьере до конца августа 1871 г. Естественно, французским Ротшильдам не терпелось осудить поведение оккупантов. Но 1 сентября, когда Энтони приехал в замок, «чтобы посмотреть, что натворили пруссаки… и проверить, все ли так, как оставил бедный барон», он был приятно удивлен. Согласно его отчету, «нет ни малейших повреждений ни в самом доме… ни в парке… ни с деревьями, в парке столько же фазанов, как и в прошлом — и гораздо больше куропаток, и вся их птица на месте — в саду ничего не испорчено, значит, приказу короля подчинялись… даже отослали назад все кареты, в которых они ездили в Версаль… они выпили все вино из одного погреба… и из второго… Они взяли несколько безделушек, о которых не стоит и говорить, Бисмарк забрал 250 овец. Конечно, ковры… немного испорчены… но когда думаешь, что там побывала вся прусская армия… по-моему, настоящее чудо, что ни одна вещь не пострадала… и все они должны благодарить его величество и прикусить языки… Вот и все о Ферьере — думаю, что, раз их загородные имения — в Булони и Ферьере — не пострадали от войны, раз у них ничего не забрали коммунисты, ни один человек не ранен и не убит… они должны благодарить Бога, что так легко отделались».

Даже если сделать скидку на его очевидную досаду — оказалось, что французские родственники брюзжали напрасно, — письмо Энтони как будто свидетельствует о том, что пруссаки ничего не грабили. Сам Гюстав, приехав в Ферьер позже в том же месяце, признавал, что имение находилось «в таком хорошем виде, какой можно было ожидать».

По здравом размышлении слухи о том, что пруссаки, не стесняясь, мародерствовали и грабили, возможно, являются вымыслом, порожденным теми планами будущего мира, которые Бисмарк очертил в Ферьере. Французы сочли условия мирного договора крайне жесткими; поэтому они склонны были распространять слухи о том, что немецкие войска безжалостно грабят население на местах. Ротшильды сыграли в мирных переговорах настолько важную роль, что они, видимо, неизбежно невольно уравнивали судьбу Франции с судьбой Ферьера и преувеличивали ущерб, нанесенный последнему.

Итак, после поражения при Седане Альфонс и Гюстав довольно быстро смирились с необходимостью умеренного республиканского правления. В то же время они по-прежнему питали дурные предчувствия по поводу угрозы полномасштабной якобинской революции в Париже. Читая их письма в Лондон, написанные в 1870 и 1871 гг., важно помнить, что их первоначальной целью было ускорить английское вмешательство, чтобы окончить войну и добиться приемлемого мира. Поэтому их слова об угрозе революции имели до некоторой степени дипломатическую цель. Как писал Альфонс 8 августа, «если Европа не хочет, чтобы Франция превратилась в рассадник анархии, необходимо, чтобы она была готова решительно и серьезно вмешаться, не тратя времени даром, после первой большой битвы». Через пять дней он настаивал, что эффективные миротворческие усилия Англии станут и условием политической стабильности в новой французской республике. Даже на том раннем этапе Альфонс так недвусмысленно писал о приемлемом мире, что нелегко отличить его собственные взгляды от взглядов умеренного республиканского руководства. Более того, первые письма Альфонса в Лондон, посвященные этой теме, на несколько недель предшествовали падению империи. 13 августа — в тщательно составленном резюме, очевидно призванном донести до Гладстона взгляды республиканцев, — он оговорил условия, которые согласится принять новый республиканский режим, если Франция потерпит поражение: «Любому разделению Франции на части будут противостоять до последнего, и все претензии такого рода, выдвинутые Пруссией, встретят ожесточенное сопротивление. Даже контрибуция станет трудным условием для принятия, однако влиятельные силы выразятся в нужном ключе… если мы разбиты, очевидно, что необходимо до некоторой степени подчиниться законам поражения. Тем не менее необходимо, чтобы [другие] державы были готовы вмешаться очень быстро и переговоры начались немедленно… любое промедление лишь усилит недовольство и подвергнет риску результаты переговоров. Поэтому следует согласиться дать деньги, но далее… не заходить».

Он повторил ту же формулировку 4 сентября, в тот день, когда до Парижа дошла весть о Седанской катастрофе: «Мир будет подписан без колебания, каким бы несчастным и унизительным он ни был, если его можно добиться, пожертвовав деньгами. Но здесь никто не отважится подписать мир, который подразумевает уступку территорий. Вы скажете… что в нынешнем состоянии… Франция не может защищаться, что у нас нет больше армии и нет боеприпасов. Возможно, так оно и есть, но настроения народа так сильны, что страна скорее позволит погубить себя и разбить на куски, чем уступить территорию. Это будет означать уничтожение Франции, а я верю, что иностранные державы достаточно хорошо понимают, как важно не допускать, чтобы равновесие в Европе было совершенно опрокинуто Пруссией, и предотвратят… роковой результат. Пора вмешаться. Любые действия должны быть немедленными и энергичными».

Поэтому знаменитые слова Жюля Фавра из циркуляра 6 сентября о том, что Франция не уступит «ни пяди земли», не стали в Лондоне сюрпризом. Альфонс виделся с Фавром в тот самый день и снова предвосхитил его довод: «Можно согласиться на любую жертву, кроме уступки территории… потому что уступка территории сведет любое правительство на нет… Я совершенно убежден, что у нынешнего правительства только одна мысль: добиться мира. Но в интересах Европы вмешаться, чтобы этот мир не стал эфемерным». Позже Гюстав критиковал тактику Фавра, возложив вину за недостатки на генерала Трошю; однако из переписки Ротшильдов становится ясно, что его брат также приложил руку к выработке программы и считал циркуляр Фавра «достойным и умным». Более того, судя по письмам Альфонса, в сентябре 1870 г. французскую внешнюю политику определял столько же он, сколько и Фавр. Например, его письмо в Нью-Корт от 11 сентября содержит угрозы и обещания, призванные обеспечить посредничество Англии, и трудно поверить, что на это его уполномочило правительство в целом: «В интересах всей Европы… способствовать миру… и не ввергать Францию в состояние анархии, чтобы… так сказать, пришлось вводить оккупацию на постоянной основе… [так как это] неизбежно рано или поздно приведет к самым серьезным осложнениям и может даже лишить Пруссию положительных результатов ее победы. Я не угрожаю, а описываю положение как есть. Никто не отважится подписать мирный договор, по которому предусмотрены территориальные уступки, и Пруссии придется управлять страной, что будет непросто, так как в каждом французском городке, не оккупированном врагом, начнутся революционные выступления… Не сомневайтесь, здесь примут все условия, которые потребуются для достижения мира, кроме территориальных уступок. Военная контрибуция, часть флота, даже французские колонии и тем более Люксембург».

Альфонс, конечно, правильно предчувствовал, что немцы потребуют не только деньги, но и территорию. Уже 15 августа Майер Карл передавал в Лондон, какое настроение царит на франкфуртской бирже: «По-моему, Франция потеряет свои прежние немецкие провинции, большую часть флота, и кроме того, ей придется заплатить очень много денег: так считают здесь в целом». Через несколько дней он добавил в том же духе: «Война ведется между государствами, и великие победы германского оружия требуют всего, что только можно ожидать. Вы и понятия не имеете о том, какой энтузиазм царит здесь… и по всей Германии, и унижение Франции должно стать показательным, чтобы удовлетворить общественное мнение. Все растет, немецкий заем [идет с] 7 %-ной надбавкой и, несомненно, поднимется еще выше, так как за все должны заплатить французы». «Немцы, — мрачно предсказывал он, — очень постараются предъявить такие условия, какие обеспечат мир надолго». 26 августа он уже мог написать подробнее: «Французов надо унизить — это единственный способ предохранить нас от дальнейших войн. Кроме того, я не сомневаюсь, что французы должны отдать Эльзас, Лотарингию, большую часть своего флота и по крайней мере миллион фунтов стерлингов в виде контрибуции. Страсбург и Мец должны стать союзными крепостями, таково общее мнение, и старина Б., разумеется, постарается сделать все возможное».

Майер Карл оправдывал аннексию Эльзаса и Лотарингии не только с националистических, но и со стратегических позиций: «Глупо думать, что немецкая нация откажется от борьбы, не сохранив старинные немецкие провинции, которые были завоеваны…»

Надежды нового французского правительства на то, что Англия вмешается и умерит аппетиты немцев, оказались, по причинам, приведенным выше, нереальными. «Мы получили ваши письма, — уныло писал Альфонс в Нью-Корт 6 сентября, — и с большим сожалением видим, что Англия не расположена вмешиваться». Правда, он не сразу оставил надежду повлиять на британскую политику: он регулярно виделся с британским послом лордом Лайонсом и, очевидно, принимал участие в дипломатических маневрах Тьера, который искал поддержки в Лондоне и Санкт-Петербурге. Нельзя считать совершенно нереальными и надежды на большее сочувствие со стороны Гладстона, который очень не одобрял одностороннюю аннексию французской территории и неофициально считал передачу Пруссии Люксембурга «хитроумной затеей». Однако Гладстона возмутило письмо Ротшильда на эту тему, в котором как будто рассчитывали на его поддержку по данному вопросу и (роковым образом) делали «очень хладнокровные выводы… относительно интересов Бельгии». Более того, в конце сентября Гладстон начал подозревать Ротшильдов в том, что, передавая ему некоторые сообщения, они «искажают слова».

Со всеми возможностями эффективного вмешательства было покончено, когда Россия, воспользовавшись кризисом как удачной возможностью, вновь открыла вопрос о статусе Черного моря. Тогда Альфонс отказался учитывать государственные рентные бумаги и, более того, обменял оставшуюся у него наличность в переводные векселя на Банк Франции и переправил их на сохранение в Лондон. Поскольку к Парижу приближалась прусская армия и о скором перемирии речь не шла, настал миг для сдержанных высказываний в лучших традициях Ротшильдов. «Мне нет нужды напоминать, — писал Альфонс, — что нынешние экстренные обстоятельства для нас весьма неприятны, но правительство сообщило нам в прокламации, что мы готовы умереть под стенами Парижа, а такая перспектива не слишком заманчива». 17 сентября, за день до того, как Фавр взял интервью у Бисмарка в Ферьере, Лайонс заранее предупредил Гюстава о положении немцев. Бисмарк сказал ему, «что деньги ему не нужны, денег у них больше, чем нужно, а на самом деле они хотят получить Мец и Страсбург… Если в этом будет отказано, что вполне возможно, он [Бисмарк] войдет в Париж, перережет наши деловые связи и без промедления предаст город огню и мечу». «Это будет очень мило, — приписал Гюстав в завершение письма в Лондон, которое он считал последним — во всяком случае, на некоторое время. — Прощайте, милые кузены, послы, включая лорда Лайонса, сегодня уезжают, после чего мы будем жить, не зная, что с нами случится, — хорошенькая перспектива!» Таким образом, интервью, взятое Фавром 18 сентября, лишь подтвердило то, чего с полными основаниями ожидали Ротшильды. Хотя Фавр дошел до того, что предложил Бисмарку 5 млрд франков, если Франции оставят Страсбург и Эльзас, «старина Б.» в ответ произнес памятные слова: «О деньгах мы поговорим позже, вначале мы должны определить и защитить границы Германии».

Линии связи оказались перерезаны не целиком. Время от времени за линию фронта удавалось переправлять письма на воздушных шарах и доставлять их в Лондон по телеграфу. Однако во время осады было чрезвычайно трудно посылать письма в Париж. Так, 10 декабря Альфонс получил письмо от кузенов, датированное 21 октября; и лишь 3 февраля 1871 г., когда прибыл курьер из Нью-Корта с большой корзиной, переписка возобновилась. В сущности, парижане целых четыре мучительных месяца были предоставлены сами себе. Даже после перемирия 28 января вплоть до июня сообщение оставалось неустойчивым. Из-за того что переписка Ротшильдов во время осады Парижа прервалась, нам почти ничего не известно о том, что они пережили; но можно предположить, что и им пришлось терпеть холод, голод и страх, как и всем, кто оставался в осажденном городе. Когда в феврале из Лондона прибыла посылка с едой, Альфонс и его родные «радовались как дети всем чудесным вещам, которые вы нам послали». Необходимо подчеркнуть мстительность Бисмарка: он злорадствовал, представляя себе унижение Ротшильдов. 30 января, через два дня после того, как наконец было подписано перемирие, он позволил себе новые антиротшильдовские шутки. Услышав, что кто-то из Ротшильдов собирается покинуть Париж, Бисмарк предложил арестовать его как «вольного стрелка» (партизана). «Тогда прибежит Бляйхрёдер и падет ниц за все семейство Ротшильдов!» — воскликнул кузен Бисмарка. «А мы пошлем обоих в Париж, — усмехнулся Бисмарк, — где они смогут поохотиться с собаками…» Он имел в виду жалкое меню тех, кто был заперт в городе.

«Душа одной комбинации»: репарации

В связи с мирным договором возникает фундаментальный вопрос, которым чаще всего задаются историки, так как примерно то же самое повторилось почти полвека спустя, когда все перевернулось и побежденной стороной оказалась Германия. Были ли условия мира крайне суровыми? Еще один вопрос, который, правда, чаще задают о мире 1919 г., — правильно ли было сопротивляться таким условиям и продолжать сражаться, даже рискуя ввергнуть страну в революцию и гражданскую войну. Парадокс заключается в том, что территориальные требования — уступка Эльзаса и Лотарингии — были не лишены смысла: в конце концов, уступила же Австрия часть своей территории после поражений в 1859–1860 и 1866 гг.! Однако именно территориальные требования французы находили неприемлемыми. Зато гораздо более суровые денежные требования французы с самого начала готовы были принять! Конечно, как потом стало понятно, Гамбетта напрасно улетел из Парижа на воздушном шаре и начал собирать народное ополчение; хотя новые войска все же создали непредвиденные трудности для прусских оккупантов, победить они никак не могли. Зато цена «отложенного» мира была очень высокой, в том числе с точки зрения внутренней стабильности. Условия же Пруссии действия Гамбетта нисколько не смягчили.

И все же любопытно провести сравнение с Веймарской республикой после 1919 г. в четырех отношениях. Такая параллель весьма показательна. Во-первых, тщетная попытка военного сопротивления Франции свела на нет или, по крайней мере, ослабила замысел «всадить нож в спину», который вынашивали парижские крайне левые после Седана. В 1871 г. уже никто не сомневался в том, что Франция разбита «на месте»; без вымысла о трусости республиканцев разрозненным правым фракциям было трудно объединиться. Во-вторых, скатывание Парижа в анархию и последующие репрессии Парижской коммуны летом 1871 г., возможно, оказались благотворными в том смысле, что многие избавились от призраков якобинства, бланкизма, прудонизма и марксизма: умеренные республиканцы объединились на почве общей неприязни к крайне левым, чего так и не произошло в Веймарской республике. В-третьих, продолжавшаяся оккупация больших частей Франции прусскими войсками после 1870 г. давала умеренным республиканцам стимул платить репарации, чего не было в Германии 1920-х гг.; Франция пыталась оккупировать территорию Германии после дефолта, вместо того чтобы оккупировать ее заранее, требуя выплат.

И наконец, что самое главное, решительная и искренняя попытка выплатить репарации после 1870 г. опиралась на чистосердечную поддержку со стороны европейского рынка капитала, возглавляемого домами Ротшильдов. В начале 1870-х гг. французы выплатили значительные суммы за свое поражение — по иронии судьбы, гораздо больше, чем они в свое время отказались платить за адекватную подготовку к войне. В награду финансовые рынки предоставили деньги, необходимые для быстрейшего перевода репарационных выплат по сравнительно низкой цене: проще говоря, тогда осуществили крупнейшую финансовую операцию века, которую вполне можно считать венцом достижений Ротшильдов. Германия же в 1920-е гг. всеми силами стремилась избежать выплаты репараций, что вылилось не только в гиперинфляцию, но и в массивное обесценивание валюты у иностранных кредиторов; рынки отреагировали тем, что больше не доверяли немецкому правительству, и последующее предложение выплачивать репарации небольшими порциями в течение долгого срока встретило решительный отказ. Третья республика продержалась семьдесят лет; Веймарская республика — меньше четырнадцати. Возможно, разгадка такого расхождения заключена в мире 1871 г.

Конечно, не следует забывать и о существенных различиях. Война 1870 г. была короткой и унесла гораздо меньше человеческих жизней и материальных ценностей, чем война 1914–1918 гг. Поэтому Франция начала платить репарации при более низком уровне государственного долга и гораздо менее серьезных финансовых и денежных проблемах. Несмотря на это, выплата контрибуции Германии остается одним из великих финансовых подвигов Нового времени. В период с июня 1871 по сентябрь 1873 г. Франция выплатила Германии 4 млн 993 тысячи франков, около 8 % валового внутреннего продукта (ВВП) в первый год и 13 % — во второй. Эти цифры необходимо рассматривать в контексте тогдашнего государственного долга (который был гораздо выше, чем в 1815 г.). В процентах от ВВП французский государственный долг уже в 1869 г., до войны, составлял 44 % и 59 % в 1871 г., до того, как была выплачена большая доля контрибуции. Поэтому общее внутреннее и внешнее долговое бремя в 1871 г. находилось в границах 80 % от ВВП. Это приблизительно половина размера общего долгового бремени, которое несла Германия в 1921 г. (когда, наконец, с опозданием договорились о репарационных выплатах). С другой стороны, программа выплаты репараций Германией в 1920-е гг. должна была растянуться на десятилетия, чтобы ежегодное бремя обслуживания долга и амортизации в течение 1920-х гг. в среднем составляло менее 3 % ВВП. Для Франции выплата в среднем более чем по 10 % ВВП за два следующих друг за другом года стала поразительным достижением. Еще более поразительно то, что операцию осуществили при минимальном обесценивании обменного курса и минимальной внутренней инфляции. История того, как это было достигнуто, достойна того, чтобы рассказать ее подробно.

Ротшильды задумались о выплате Францией контрибуции уже в августе 1870 г. Как явствует из его писем, Майер Карл считал приемлемой цифру в 100 млн ф. ст., то есть около 2,5 млрд франков. Уже в ноябре Ансельм пытался придумать, как можно заплатить такую большую сумму. Он предложил Лайонелу: учитывая прецедент 1815 г., следует выпустить новые пятипроцентные рентные бумаги. Ансельм предвидел, что Ротшильды сыграют ту же роль, какую тогда играли Бэринги, роль посредников при переводе денег из Парижа в Берлин. По мнению Лайонела, такие планы были преждевременными, хотя они оказались весьма дальновидными. Бисмарк вспоминал, что Фавр во время их сентябрьской встречи упоминал о сумме в 5 млрд франков, хотя такая сумма должна была стать условием сохранения Эльзаса и Лотарингии в составе Франции. Немцы настаивали на передаче территорий, и переговоры снова приостановились, а война продолжилась. Возобновить работу, связанную с выплатой контрибуции, стало возможно лишь в феврале 1871 г.

С самого начала немецкие банкиры считали, что они как представители победившего в войне государства должны контролировать выплаты. Бляйхрёдер радовался, что опередил конкурентов, когда его (вместе с промышленником Хенкелем фон Доннерсмарком) вызвали в Версаль в качестве советника Бисмарка; и после той поездки он изводил французских Ротшильдов предложениями разместить французский заем на берлинском рынке. Разумеется, Майер Карл был против участия Бляйхрёдера; он считал, что любую операцию следует проводить в тандеме с Ганземаном и «Зеехандлунгом». Однако Альфонс, похоже, с самого начала решил по возможности исключить из операции всех немецких банкиров — включая и собственных кузенов во Франкфурте и Вене. Альфонс намеревался создать два связанных между собой и возглавляемых Ротшильдами синдиката в Париже и Лондоне; в первый должны были входить все более старые частные банки (так называемые «высокие банки»), но не акционерные банки; во второй он планировал включить только «Н. М. Ротшильд» и банк Бэрингов. Тем самым он преследовал двойную цель: он собирался наказать немецкие банки как будто из патриотических соображений; но кроме того, он рассчитывал руками «высоких банков» нанести удар по их акционерным конкурентам во Франции и Англии. Поэтому на время пришлось забыть о прежних распрях между частными банками — особенно о конкуренции между Ротшильдами и Бэрингами, которая разгорелась во время финансирования и перевода предыдущей французской контрибуции.

Первый раунд схватки за контроль над операцией касался 200 млн франков, которые в феврале потребовали немецкие оккупанты от города Парижа. Наверное, не нужно напоминать, насколько высокой на том этапе была напряженность между французской и немецкой сторонами. Все упростилось бы, если бы немцы согласились принять французские банкноты: Банку Франции нетрудно было выдать 210 млн франков временным комиссарам города (кстати, одним из них был Леон Сэй). Но, опасаясь, что французская валюта обесценится, немцы настаивали на том, чтобы им платили монетами. Альфонсу это казалось столь неблагоразумным, что он решил: немцы просто ищут предлог, чтобы прекратить переговоры, закончить перемирие и войти в Париж. В конце концов, несмотря на продолжительные трудности в регулярном сообщении с Лондоном, Альфонсу удалось добиться компромисса: 50 миллионов предстояло выплатить сразу же французскими банкнотами; 50 миллионов — золотом или серебром, как можно скорее; а оставшуюся сумму — коммерческими векселями, выписанными на Лондон и Берлин. Операцию гарантировал возглавляемый Ротшильдами синдикат из французских частных банков; ее проводили при помощи Лондонского дома. Почти все векселя, выкупленные и переданные немцам (на 63 миллиона из 100), были по сути краткосрочными (на одну или две недели) векселями, выписанными на Лондон; исключением стали два векселя на 2 млн талеров, которые Альфонс дал ошеломленному Бляйхрёдеру. Тогда проявился первый признак того, что Альфонс намеревался сделать узловой точкой выплаты репараций Лондон, а не Берлин. Более того, 21–22 февраля Альфонс ненадолго посетил Нью-Корт, чтобы обсудить повторение операции в более крупном масштабе. Как он и ожидал, покупка большого количества «Лондона» слегка ослабила франк по отношению к фунту стерлингов, хотя немцы были защищены против такого обесценивания по условиям соглашения (как и банки: парижские власти согласились на фиксированный курс). В то же время Альфонс предвидел, что немцы могут создать проблемы в Лондоне, если захотят одномоментно конвертировать свои векселя, номинированные в фунтах стерлингов, на золото.

Контрибуция, взятая с Парижа, была только разминкой. Предстояло договориться об окончательной сумме, что оказалось совсем не легко. В Версале обсуждались цифры от 3 до 8 млрд франков; «упрямый» Бисмарк вначале лично предложил Тьеру сумму в 6 миллиардов, которую Тьер, — вскочив на ноги, «как будто укушенный бешеной собакой», — объявил «оскорблением». Даже когда сумму снизили до 5 млрд франков, французы продолжали считать ее «заоблачной». Еще более оскорбительной показалась французским участникам переговоров уверенность Бисмарка в том, что Бляйхрёдер и Хенкель «разработали процедуру, благодаря которой вы сами не заметите, как выплатите эту дань, столь обременительную на первый взгляд». Как с горечью заметил Фавр, два немецких финансиста «приложили все силы, чтобы доказать нам, как им хочется провести колоссальную операцию с нашими миллиардами». С целью воспрепятствовать этому Тьер попросил Альфонса вернуться из Лондона и представить точки зрения как Парижского, так и Лондонского домов Ротшильдов. 25 февраля, когда переговоры зашли в тупик, Альфонса вызвали в Версаль. В тот вечер, когда он приехал, германский канцлер оказал ему зловеще ледяной прием.

Возможно, Бисмарк надеялся, что «Ротшильд», будучи сыном франкфуртского еврея, каким-то образом сумеет их рассудить. Его ждало разочарование. Конечно, Альфонс отсоветовал «разгневанным» Тьеру и Фавру «обрывать переговоры и ввергать себя в руки Европы». Но когда немецкие представители предложили ему первоначальную ежегодную выплату в 1,5 млрд франков, половину звонкой монетой, половину векселями, он объявил, что «не имеет полномочий обсуждать эти [технические] вопросы, поскольку французские участники переговоров не согласны даже по первоосновам» мира. Через час безрезультатной беседы появился Бисмарк: «Он был бледен от гнева и спросил, какие предложения мы согласовали. Я ответил, что не могу рассматривать данные вопросы, поскольку два правительства еще не договорились об основных принципах. Мне показалось, что Бисмарк сейчас меня сожрет; он закричал: „Но в таком случае мир невозможен!“»

Альфонс снова стал обсуждать следующий шаг с Тьером и Фавром, но Бисмарк еще не закончил: «Чуть позже он вернулся со следующим предложением. Миллиард подлежит выплате в течение года, остальное — в течение трех лет…» Было уже десять часов вечера, Альфонсу пора было возвращаться в Париж. Последние дискуссии, как он вспоминал в письме, отправленном на следующее утро, прошли «чрезвычайно оживленно, и Бисмарк… сказал, что, если война возобновится, он будет вести ее ужасно, так, как прежде не видывали». Даже Бляйхрёдер признавался, что его потрясли «чудовищная грубость и намеренная резкость» Бисмарка. Говорил ли ранее кто-либо с Ротшильдом в таком тоне? С характерной для Ротшильдов сдержанностью Альфонс назвал свое положение «трудным»: «Под прикрытием политических фраз они на самом деле хотели, чтобы я вмешался, чтобы стать душой финансовой комбинации, которая кажется губительной… Нет никакой необходимости заставлять группу банков вмешиваться напрямую в политический вопрос и тем самым брать на себя весь позор переговоров, за которые они не должны нести моральной ответственности».

В одном смысле неистовство Бисмарка увенчалось успехом. На следующий день, как и предвидел Альфонс, Тьер и Фавр согласились на выплату 5 млрд франков. Точнее: по условиям, согласованным 26 февраля, Франция была должна выплатить Германии 5 млрд франков под 5 %, за вычетом французских железных дорог в Эльзасе и Лотарингии и не включая парижские выплаты и прочие оккупационные расходы, уже наложенные на Францию. Сроки выплат были жесткими: 500 миллионов подлежали выплате в первый месяц после подписания окончательного мирного договора (10 мая); 1 миллиард — к концу 1871 г.; еще 500 миллионов к маю 1872 г.; и еще по миллиарду в марте в течение последующих трех лет. Таковы были условия, которые Альфонс считал «катастрофическими» и «позорными»: 5 миллиардов, воскликнул он, — это «сказочная цифра», которую «едва ли возможно выплатить за три года». Совсем как Кейнс в 1919 г., он пылко и неоднократно оспаривал возможность выплаты требуемой суммы; сначала он даже 2 миллиарда называл «абсурдными», хотя позже приготовился обдумать цифру в 2,5 миллиарда. И, как и Кейнс, он мудро предупреждал, что избыточные репарации не только ввергнут побежденную страну в экономический хаос, но и разрушат европейскую экономику в целом: трудности при проведении такого крупного неоплаченного перевода породят хаос на международных финансовых рынках. Но, в отличие от Кейнса, Альфонсу никого не удалось убедить. Когда французское правительство нехотя приняло условия мира, оно не рассматривало всерьез намерения объявить себя банкротами по репарационным выплатам, как это сделали в Берлине в 1920-е гг. Более того, через несколько дней после того, как он предупредил своих английских кузенов о невозможности заплатить 5 млрд франков, сам Альфонс принялся за работу, готовя почву для перевода первой части долга.

Лучше всего такой переход от отчаяния к действию можно объяснить тем, что Альфонс на самом деле добился в Версале значительных уступок, хотя и ценой того, что навлек на себя гнев Бисмарка. Одной такой уступкой стало сохранение крепости в Бельфоре. Что еще важнее, рассматривалась возможность скидки, если выплата будет произведена ранее оговоренного срока; и если это окажется возможным, постепенный вывод немцев с оккупированных территорий на северо-востоке Франции также будет ускорен. Самое главное, Альфонс добился того, что, хотя немцы определили общую сумму контрибуции и установили сроки выплат, решено было, что — в определенных пределах — французы могут сами организовывать выплату. Как он объяснял Тьеру в Версале, Бляйхрёдер и Хенкель хотели «увязать крупную финансовую операцию с заключением мирного договора». Однако точка зрения Альфонса была следующей: «…двум правительствам следует договориться о размере выплат… и времени, в течение которого они должны производиться, но правительство Франции должно оставить за собой… право осуществлять выплаты, как оно сочтет нужным. Иначе все приведет к путанице частных интересов с общими и со всех точек зрения может иметь самые плачевные последствия».

Альфонс был сыном своего отца; в том случае он применил классический прием Ротшильдов. Скорее всего, именно это убедило Тьера на следующее утро снять свои возражения против цифры в 5 миллиардов. Более того, благодаря такому ходу именно Ротшильды, а не немецкие банки, добились контроля над репарационными выплатами.

Для того чтобы произвести необходимые выплаты и покончить с оккупацией, необходимо было решить по меньшей мере шесть технических вопросов. Во-первых, до каких пределов можно было производить выплаты, чтобы они не оказывали губительного влияния на французский обменный курс — так, как повлияли выплаты репараций Парижем? Второй вопрос, тесно связанный с первым, заключался в том, следует ли Банку Франции, который на время войны приостановил конвертируемость франка на серебро и золото, вернуться к биметаллическому стандарту? После Седана французское правительство очень полагалось на краткосрочные займы со стороны Банка под обеспечение казначейскими облигациями для своих финансовых потребностей. Первоначальные платежи Германии явно следовало финансировать тем же способом; но дальнейшие выплаты денег против казначейских векселей, как неоднократно предупреждал Альфонс, несли в себе риск «скатывания к бумажным деньгам». Точно так же требование конвертировать франки в валюту, приемлемую для Берлина, заключало в себе риск вызвать кризис обменного курса. Из второго вопроса логически вытекал третий: как скоро можно выпустить рентные бумаги на французский и особенно на зарубежные рынки, чтобы собрать деньги, необходимые для выплаты контрибуции (а также для нужд правительства), не вызвав при этом инфляцию? В-четвертых, возможно ли ввести новые налоги и контролировать внутренние государственные расходы так, чтобы обслуживание нового долга не стало непосильным бременем? Отсюда, в свою очередь, вытекал вопрос о форме любых новых налогов. Следует ли Франции запоздало последовать примеру Англии и ввести подоходный налог или ей лучше вернуться к политике обложения налогами сырья? А может быть, фондовой бирже следует самой понести часть бремени расходов от поражения в форме нового гербового сбора на операции с ценными бумагами? И наконец, что делать с крупнейшими и самыми очевидными местами сосредоточения капитала, железными дорогами? Можно ли как-то использовать их активы и доходы, либо обложив их налогом, либо воспользовавшись ими как гарантией в обеспечение выплат Германии?

Вопросы оказались чрезвычайно трудны для правительства, созданного в результате поражения. С точки зрения финансовых советников правительства, то есть Ротшильдов, последствия были сложными и двусмысленными. Возможность контролировать перевод огромной контрибуции сулила большие прибыли, но о любых прибылях можно было забыть, если бы операция сорвалась или если бы ценой успеха стали налоги на их личные активы. Самое же главное, Ротшильды понимали, чем рискуют, если их будут отождествлять с выплатой таких огромных сумм Берлину. Еврейские банкиры и политики, которых связывали с процессом «удовлетворения» в Германии в 1920-е гг., дорого за это заплатили; оглядываясь назад, приходится только поражаться тому, как мало критики современников навлек на себя Альфонс, сыграв такую же роль в 1870-е гг. (правда, позже, в 1880-е гг., все изменилось).

Ничто так ярко не иллюстрирует трудности, с которыми столкнулись Ротшильды, чем крах власти нового правительства в самом Париже в период с марта по май 1871 г., когда велись приготовления к выплате первой части контрибуции. Хотя Альфонс неоднократно заверял кузенов, что большинство французов склоняются к консерватизму, — в пользу такой точки зрения говорила победа монархистов на выборах в Национальную ассамблею 8 февраля, — угроза «красных» в столице стала реальной с того момента, когда вечный «красный» Огюст Бланки и остальные вернулись в столицу из укрытий или тюрем после падения Второй империи. Дважды они вели «толпу» к ратуше Отель-де-Виль после военных переворотов: 31 октября и 19 января 1870 г. В марте казалось, что вот-вот повторится 1848 г.: даже действующие лица остались прежними. Умеренных республиканцев возглавляли Тьер и Греви, а радикальных левых представляли в Ассамблее Луи Блан, Делеклюз и Ледрю-Роллен. 18 марта, когда Тьер собирался разоружить Национальную гвардию — разросшуюся и вместе с тем политизированную за годы войны, — история в свой срок повторилась, хотя не в виде фарса, а снова в виде трагедии. Правительственные войска, поняв, что их значительно превосходят числом, предпочли братание с толпой. Чтобы не рисковать дальнейшими поражениями, Тьер решил стянуть все свои силы в Версаль, оставив Париж в руках Центрального комитета Национальной гвардии.

26 марта было выбрано новое муниципальное правительство, Коммуна — его название напоминало о 1792 г. Вскоре власть в Коммуне захватили бланкисты и якобинцы. В апреле начались схватки, и вскоре началась новая полномасштабная осада. Руководствуясь своим старым историческим сценарием, 1 мая коммунары учредили Комитет общественной безопасности, восстановили прежний революционный календарь и принялись судить друг друга. Однако на сей раз террор обрушился на голову самих революционеров. В «кровавую неделю», окончившуюся 28 мая, погибло около 20 тысяч человек. Около половины из них были коммунарами, которых военачальники приказали поставить к стенке и расстрелять на импровизированных «бойнях».

Для французских Ротшильдов период Коммуны казался самой серьезной угрозой для их собственности, начиная с 1815 и заканчивая 1940 г. 26 марта Альфонс посоветовал Гюставу уехать из Парижа в Версаль. Правда, сам он намеревался остаться на улице Лаффита. Однако 1 апреля, когда он возвращался домой на поезде после визита к брату, машинист предупредил его, что по приказу Коммуны сообщение с Версалем перерезано и поезд, на котором он едет, последним войдет в Париж. Альфонс сошел с поезда и вернулся в Версаль. Как оказалось, он принял разумное решение: если бы он поехал дальше, в центр города, вполне возможно, он стал бы заложником и вскоре очутился бы в пекле одной из самых жестоких уличных схваток XIX в. Конторы и дома Ротшильдов были на волосок от поджога; к облегчению Альфонса, Северный вокзал избежал серьезного ущерба, в отличие от Банка Франции и министерства финансов. Посетив в конце июня Париж, Альфред бодро сообщал: «Пули, которые попали в здание, лишь отбили угол потолка в курительной комнате, и единственное напоминание о революции — щетка, с помощью которой подлецы собирались пропитать нефтью дом, и различные фотографии этих злодеев, которые с удовольствием увековечивали себя в разных позах».

Несмотря на это, Фердинанда потрясло то, как кризис отразился на физическом состоянии кузенов: в августе, когда он увиделся в Париже с Альфонсом и Гюставом, он написал, что они «болезненно зеленые и желтые». Кроме того, его привела в замешательство их скрытность.

С точки зрения выплаты контрибуции скатывание Парижа в гражданскую войну стало препятствием, из-за которого вся финансовая деятельность почти остановилась. Тем не менее имелись и положительные стороны. События в Париже можно было изобразить как угрозу правительствам всех стран и лишним доказательством неразумности карфагенского мира. Более того, как только в регулярной армии была восстановлена воинская дисциплина, у правительства появился шанс «избавиться от этих паразитов, настоящих висельников, которые постоянно угрожают обществу» — «очистить Францию и весь мир от всех этих мошенников». Очевидно, Альфонс разделял резкую неприязнь к парижским «опасным классам», которая лежала в основе «кровавой недели».

Очень хочется добавить, что имелось и еще одно преимущество: поражение Коммуны укрепило позиции Тьера на посту президента. Но в самом ли деле это было так выгодно? Одна из загадок 1870-х гг. — природа отношений между Тьером и Ротшильдами. Вначале Альфонс называл Тьера «нашим другом» и, казалось, радовался, когда Тьер очутился «хозяином положения»; несомненно, Альфонс всецело поддерживал и Тьера, и умеренных республиканцев во время «войны против Парижа» и сразу после нее. Тьер казался Альфонсу единственным человеком, способным примирить республиканский Париж с монархически настроенной провинцией. Но слова «наш друг» в устах Ротшильдов служили эвфемизмом, лишенным какого-либо эмоционального содержания. Более того, у Альфонса имелись сомнения относительно Тьера, которые вскоре выплыли на поверхность. В конце концов, Тьер вовсе не дружил с отцом Альфонса в эпоху Луи-Филиппа; кроме того, возможно, именно по этой причине младшим Ротшильдам было при нем не по себе. «Разговаривать с ним по-настоящему трудно, — жаловался Альфонс после одной встречи, — особенно тем, кого он, как меня, знал еще ребенком». Может быть, Альфонс немного побаивался Тьера? Альфред заметил, что «опасается обращаться к маленькому президенту великой Республики». Чаще всего Альфонс выражал свою досаду, критикуя диктаторские замашки Тьера (особенно по отношению к Банку Франции) или его склонность к политическому двурушничеству. Относительно Тьера он вынес любопытный вердикт: «Человек-хамелеон, который, несмотря на свое высокое положение, всегда ускользает у нас между пальцев». Уже в июне 1871 г. Альфонс предсказывал, что, если Тьеру суждено пасть, его, скорее всего, заменит герцог д’Омаль, проложив путь к реставрации Орлеанского дома.

И все же было у Тьера одно качество, которое Ротшильды ценили: в обстановке 1871–1873 гг. он признавал главенство финансов над всеми остальными факторами. «Прежде всего, — говорил Альфонс Тьеру в начале июня, — необходимо прояснить политическую ситуацию, и в настоящее время она должна полностью подчиниться финансовым вопросам». Последующие события подтвердили, что Тьер с этим согласился. Несмотря на старшинство, президент обычно прислушивался к финансовым советам Альфонса. И хотя конкурирующие банки неоднократно пытались оспорить положение Ротшильдов, Тьер никогда не сомневался в их ведущем положении в деле выплаты контрибуции. Этим, в свою очередь, объясняется, почему, как он позднее говорил Гамбетта, в конце 1872 г., когда казалось, что положение Тьера пошатнулось, Альфонс делал все, чтобы сохранить его власть. Согласно одному отчету, Альфонс говорил Гамбетта, что Тьер ему нравится, и тем не менее Тьер несправедливо обвинял его в том, что он — его враг. Целый год он отказывался видеться с ним. Тьер уверял: «Это Ротшильд меня сверг». — «Он и мне так говорил», — перебил его Гамбетта. «Это неправда! — пылко ответил Альфонс де Ротшильд… — У меня, конечно, было определенное влияние на большое число депутатов, и я помог Тьеру продержаться на полгода дольше, чем он продержался бы без меня. Я говорил моим друзьям в Палате: „Не сбрасывайте Тьера; тогда произойдет национальная катастрофа… По крайней мере, подождите, пока закончатся крупные финансовые операции, потому что от них зависит кредит и успех Франции“. Ничего другого я не говорил».

Какие бы взаимные подозрения они ни питали, Альфонса и Тьера объединяли общие интересы, пусть только финансовые.