Книга: Рулетка судьбы

Назад: Ставка вторая: La transversale [30]

Дальше: Ставка четвертая: Numero en plein[46]

Ставка третья: Le sixain

1

Святкам оставался последний день. Завтра – Крещенский сочельник. А настроение Михаила Аркадьевича нынче было таким, будто праздники только начинаются. Прямо сказать – сказать чудесное настроение. В сыск он пришел с чувством целиком выполненного долга.

Причин для гордости было несколько. Начать с того, что Эфенбах поборол в себе желание отыграть просаженное на рулетке. Как ни был обиден мелкий, в сущности, проигрыш, как ни взывали все клеточки души его прийти и отомстить красно-черному столу, шарику слоновой кости и особенно надменному месье крупье, он не поддался искушению. А с подлинным смирением сказал себе: «Что упало – то сплыло. Тебе, старый дурень, будет наука: не играй в рулетку, а играй в картишки за верным сукном». Эфенбах так обрадовался, что у него оказалась сила воли, а не только желание развлечений, что на радостях простил и Пушкина, совершенно забыв обиду. Михаил Аркадьевич не без оснований считал, что Пушкин нарочно не дал простого и толкового совета, как выиграть, а завалил голову математической белибердой. Но и это ему простил подобревший Эфенбах. Подлинной причиной для гордости была война, которую он объявил и разгромил противника.

Вчера вечером, после восьми, когда Актаев с Лелюхиным уже собирались проститься, Эфенбах заявил, что оба чиновника отправляются не по домам, а в Глинищевский переулок и берут в клещи игорный дом. Точнее, квартиру. Клещи подразумевали, что один встает у главного входа, другой дежурит у черного. И ждут его появления с подкреплением из 2-го участка Тверской части. Михаил Аркадьевич нарочно начал войну внезапно: мало ли у кого-то возникнет желание предупредить. За своих он был в целом спокоен, но пристав 2-го Тверского, ротмистр Ермолов, доверия не вызвал. Задумка вышла как нельзя лучше.

Полиция нагрянула в игорный зал, в который была превращена большая квартира на третьем этаже. Банкомет и понтирующие были застигнуты за безнравственным занятием. Как ни возмущались гости произволу полиции, особенно какой-то купчишка из Торжка, пойманных отправили в участок под конвоем городовых. Где до глубокой ночи на них оформляли штрафы. Попался сам хозяин игорного дома, который убеждал, что это друзья его играют ради удовольствия. А купюры на столе – да чтобы в карманах не мялись. Эфенбах не поддался на уговоры и закрыл «червоточный притон», как он выразился. Тем самым записал на свой счет одного наголову разгромленного врага. Война за нравственность началась с крупной победы.

Так что этим утром он был милостивым и благодушным. Отпустил юного Актаева до обеда по каким-то делам, благословил Кирьякова, который отправлялся в «Лоскутную», не просто завтракать за счет купца Икова, а ловить преступную барышню. И даже Лелюхину, который ничего не просил и ничего не хотел, кроме как мирно провести присутственный день, Эфенбах сказал нечто ободряющее. Правда, непросто было понять, что именно…

Он уже направился в кабинет, чтобы укрепить настроение глоточком шустовского, как в приемное отделение вбежал управляющий канцелярией обер-полицмейстера. Михаил Аркадьевич давно не видел, чтобы господин Руднев был так взволнован. Ничего не объясняя, управляющий просил немедленно спуститься к господину Власовскому. Эфенбах был уверен, что у него в рукаве надежный козырь: разгромленный игорный дом. Он поправил галстук и одернул сюртук.

– Были бы у Се́нюшки де́нежки, был бы не Се́нюшка, а Семен, – сказал Михаил Аркадьевич и, подмигнув Лелюхину, отправился вслед убежавшему Рудневу.

В приемном отделении наступила тишина и пустота. Лелюхин вынул из ящика стола французский роман, который не сдвигался у него с пятнадцатой страницы, и блаженно вздохнул. Заниматься делами, всякой мелочью, что сыпалась на сыск, как пыль из старого ковра, старому чиновнику не хотелось. Он надеялся провести полчаса – раньше Эфенбах не вернется – в уединении.

Мечте не суждено было сбыться. В приемное отделение вошел Пушкин, чрезвычайно строгий и собранный. Кто бы мог подумать, что после бессонных суток он проснулся в пять утра и решал формулу сыска, делая пометки в блокноте. Спрятав книгу, Лелюхин подошел к приятелю.

– Что ты мрачен, друг прекрасный? – спросил он, похлопав по плечу.

– Дело Терновской не складывается.

Василий Яковлевич только присвистнул.

– Было бы из-за чего печалиться. Относись к жизни проще. Бери пример с нашего доблестного полководца: милая баронесса ему воровку под белы рученьки привела, а Эфенбах велел ее отпустить.

В такой подарок было трудно поверить.

– Агата Керн привела воровку?

– Именно так. Мелочь, но все-таки…

– Какая мелочь?

– Некая Катя Гузова. Помнится, у Метка в услужении пребывает… Мелкая сошка.

Зато вор серьезный, шутки с ним плохи. Пушкину он был известен.

– Как она Гузову взяла?

– В «Лоскутной». Катя у какой-то барышни ридикюль подрезала, а наша баронесса ее заловила. Да только отдала краденое обратно. Так зачем же нам ездить, принимать заявление у потерпевшей? Конечно, легче воровку отпустить… И такие мы добрые, что Гузова вчера в игорном доме в Глинищевском переулке оказалась, так ее снова отпустили: дескать, в гости зашла. А ты говоришь, дело не складывается…

Можно удивиться скромности Агаты: промолчала о таком достойном поступке.

– Василий Яковлевич, когда она воровку привела?

– Так еще третьего дня…

То есть второго января… И ничего не сказала. Просто чудеса.

– У кого спасла ридикюль?

– Какие-то приезжие барышни. В гостинице живут. А тебе-то какая печаль?

– Хуже недостатка фактов только их переизбыток. Не люблю не знать чего-то важного.

На взгляд Лелюхина, ничего важного в краденом ридикюле не было.

– Не забивай голову пустяками, – посоветовал он. – Лучше скажи, что с делом Терновской. Ночь там просидел, вчера весь день пропадал. Что тебя так взяло?

К такому разговору Пушкин не был готов. Но все-таки стоило воспользоваться Лелюхиным, когда никто не подслушивает.

– Факты не складываются, Василий Яковлевич.

– А ты разложи их пасьянсом. Пока никто не видит.

Предложение было слишком заманчивым. Пушкин поддался…

– Факты таковы… Терновская возвращается с рулетки с огромным выигрышем. Ничего не боится. Вскоре к ней наведывается господин Лабушев. Ему обещают немного денег, но не сейчас, а утром второго января. Вслед за ним новый визитер: некая Ольга Рузо, работает секретарем Терновской. Видела, как она сорвала банк. Терновская тоже не пускает ее в дом, Рузо уходит.

– Уверен?

– Почти наверняка: есть свидетельница, которая видела их.

– Кто такая?

– Почтенная дама Медгурст. Прикована к креслу-каталке, проводит бессонные ночи у окна. А ее окна выходят на дом Терновской…

Лелюхин одобрительно кивнул, принимая аргумент.

– Что же дальше?

– У Терновской в доме находится важный гость. Ради него экономная Анна Васильевна не пожалела накрыть чай.

– Ну, это уж слишком натянуто: чай. Тоже мне, улика…

– Вечером перед рулеткой к ней приехала родная племянница, Настасья Тимашева, с компаньонкой. Ей Терновская даже чаю не предложила.

– Какая рачительная дама, – сказал Лелюхин.

– Чаепитие заканчивается тем, что в сердце Терновской стреляют из пистоля стальным шариком. Она умирает. Ридикюль с деньгами исчезает.

– Пистоль – это такая крохотная игрушка, на один выстрел?

Пушкин подтвердил.

– Выходит, причину смерти установили, – сказал Василий Яковлевич. – Уже хорошо. Убийца ясен.

– Нет, не ясен.

– Разве не мог кто-то из двух ночных гостей зайти в дом Терновской? Может, она раздобрилась от выигрыша и чаю налила. Мог и Лабушев убить, и Рузо…

– Теоретически возможно.

– Почему теоретически? Наверняка… Знаю корень твоих сомнений: старухе веришь. Вот еще нашел свидетеля! Поверь мне: она из ума выжила. Ночью вздремнула – и перепутала все на свете. А того хуже, привиделось ей. Голова старая, что взять…

– Теоретически…

– Да что ты заладил! – возмутился Лелюхин. Он никак не мог уловить ускользающую нить смысла и потому рассердился.

Пушкин еле заметно кивнул.

– Согласен, Василий Яковлевич: нельзя брать в расчет бессонницу мадам Медгурст. Она в самом деле могла кого-то не заметить. Ночь ясная, но все-таки ночь, глаза пожилого человека…

– Вот и я о том же…

– Есть важный факт: Терновская не стала бы с ними распивать чаи.

– Почему же?

– Потому что относилась к посетителям с презрением. Лабушеву оставила по завещанию самовар, Рузо – сто руб-лей. Хуже пощечины.

– Тем более: причина убить. Войти и убить… Ты же говорил, что у Терновской в доме на полмиллиона акций…

– Причина вероятная, но ненадежная. – Пушкин сделал умоляющий жест. – Сейчас все узнаете… Уже на рулетке Лабушев и Рузо надоели Терновской советами. Она отказалась от их предложений проводить ее. И не стала бы пускать ночью в дом. Анна Васильевна прекрасно знала, что от нее нужно: деньги. У гостя, который был в ее доме, имелся особо важный повод. Важный для Терновской… Факт, который вам неизвестен: в ночь, когда мы расстались на Спиридоновской, в дом Терновской проник некто, у кого был запасной ключ. Были перерыты все бумаги, в которых она вела записи курсов акций.

– И что такого? Искал деньги…

– Логика не сходится: человек настолько свой, что у него есть запасной ключ от дома. Но не знает, что Терновская хранит акции и деньги дома, не веря банкам. Об этом все родственники знали. И что же он делает? Роется в записях. Вместо того чтоб искать, например, сейф. Который был рядом. Буквально руку протяни.

– Кто этот пронырливый лис? – спросил Лелюхин.

– К сожалению, упустил его. Лис оказался умнее: пришел в дом через сад Терновской на коротких охотничьих лыжах. Через него же сбежал. Сбежал умно: не по Кречетникову переулку, куда я послал городового, а вернулся назад, на Большую Молчановку. Через соседний сад… Лыжи сбросил в сугроб.

– Ну-ну. – Василий Яковлевич был удивлен. – В самом деле, лис… Что тут думать: он и убил Терновскую.

Ответил Пушкин не сразу.

– Убийца Терновской после выстрела имел в распоряжении ночь. Хоть весь дом перерой. Там ничего не было тронуто. Свечи остались гореть. Входная дверь аккуратно заперта на ключ. Пропали только деньги. И чашка разбита.

– Чашка разбита? – переспросил Лелюхин. – Смахнули со стола?

– Наверное… Есть другая гипотеза, требующая проверки.

– Давай ее сюда, сейчас мы ее пощупаем.

– Убийца так боялся трупа Терновской, что не захотел оставаться с ним ночью наедине. Подождал, пока заберут тело. А на другую ночь вошел в дом, чтобы закончить дело.

– Не гипотеза, а розовая водица, уж прости меня, – сказал Василий Яковлевич. – Так не бывает.

Пушкину оставалось согласиться.

– Спасибо, что отвергли ее, – ответил он. – Она слаба, потому что в ней большая доля непредсказуемости: если бы почтальон не поднял тревогу, Терновскую не скоро бы хватились. Трудно представить убийцу, который готов ждать.

– Постой. – Лелюхин опять похлопал его по плечу. – Мы совсем забыли: кому Терновская отписала наследство? Это же главная причина убийств…

Не стоило уточнять, что забыли не «мы».

– Тимашевой, – ответил Пушкин.

– Вот тебе и ответ.

– Только предположение…

– Опять теории? – возмутился Василий Яковлевич.

– Факты таковы: родную племянницу Терновская видела два раза в жизни – в детстве, когда Настасья приезжала с матерью, и вечером тридцать первого декабря, накануне игры. Обе не испытывали друг к другу нежных чувств…

– Вот уж новость, – только и мог сказать старый чиновник.

– Есть более важная. Терновская поменяла завещание утром тридцать первого декабря. Причем указала в нем выигрыш на рулетке.

Тут уж Лелюхин не стал скрывать удивления.

– Она знала, что выиграет?

– Так в тексте завещания. Тимашевой достается все: и дом, и акции с наличными, и выигрыш. Кому теперь выгодна смерть Терновской?

– Так ведь то и выходит, что…

– Да, вы правы. Вот только Тимашева узнала о том, что наследница, в минуту оглашения завещания. На нее произвело сильное впечатление… Сам свидетель.

– Преподнесла тетушка сюрприз…

Пушкин помолчал.

– А как вам гипотеза, что Тимашева, разумеется, не зная, что уже наследница, пришла ночью, пристрелила тетку и взяла ее выигрыш?

Лелюхин пожал плечами.

– Женщины ради денег на все способны. А тут – тетка, которую не видела никогда.

– Согласен. Вот только Тимашева на следующий день проиграла все деньги, какие у нее были. Искала, где бы занять…

– Притворство.

– Возможно… – сказал Пушкин, как будто проверяя себя. – Допустим, Терновская впустила племянницу в дом, причем приход Настасьи проспала мадам Медгурст. Настасья была на рулетке, видела, как тетушка выиграла…

– Вот, уже теплее…

– Теперь сложите убийство из пистоля, кражу выигрыша и возвращение с ним ночью в гостиницу.

– А что такого? Деньги, друг мой, деньги…

– Не много ли для барышни, которая без компаньонки шагу не ступит и только вернулась с заграничных курортов, где жила под опекой и заботой родного дяди? Откуда такая внезапная перемена характера? Или Прасковью с собой взяла на убийство, чтобы меньше бояться?

– Да, кисловато…

– К тому же Настасья Тимашева далеко не бедная барышня, к деньгам относится легко.

У Лелюхина не осталось аргументов.

– Не знаю, друг мой, чем тебе и помочь, – сказал он. – Вспомни старую полицейскую мудрость: чем запутанней дело, тем проще ответ. И вердикт мой тот же: кого-то еще жизни лишат. Все зло от денег…

– Благодарю, Василий Яковлевич, буду иметь в виду. – Пушкин направился к вешалке и натянул пальто.

– Ты куда собрался? Сейчас Эфенбах наш раздражайший вернется от обер-полицмейстера, наверняка какая-нибудь беда стряслась… Тебя затребует.

– Передайте, что буду вскоре. Задам вопросы, на которые у нас с вами не нашлось ответа, – сказал Пушкин, помахал Лелюхину и быстро спустился. Чтобы не попасться на глаза начальнику сыска.

Он не стал брать пролетку, пешком дошел до Большой Молчановки. Издали его заметил городовой Ерохин, подбежав, козырнул, доложил, что происшествий нет. Никто в дом Терновской не пожаловал. Сейчас Пушкина интересовал соседний дом. Он поднялся на крыльцо и несколько раз дернул шнур звонка. Мадам Живокини не открывала. Или спит, или вовсе нет дома. Чего доброго, скрылась. Будет тогда крепкая пощечина формуле сыска.

Пушкин вернулся на улицу и заглянул в окно. Шторы и солнечные блики на стекле скрывали не хуже ночной черноты. Ничего не разобрать, что в гостиной. Он настойчиво постучал. Живокини не выглянула.

Видя, как старается чиновник сыска, Ерохин ждал приказаний. Их не последовало. Городовому осталось наблюдать, как Пушкин перебрался через сугробы на другую сторону улицы и направился в особняк.

2

Проводить ночь без сна мадам Львова не привыкла. Она жила размеренной жизнью одинокой вдовы, у которой хватало средств ровно на то, чтобы вести скромный, но достойный образ жизни. Вместо шалостей, какие Агата Кристофоровна обожала в юности, у нее остались разгадывание ребусов и отправка писем с ответами в журналы: петербургский «Ребус» и московский «Развлечение». Никакие шарады и анаграммы не стоили того, чтобы над ними ломать голову ночь напролет. Тем более ребусы поддавались легко. Она не могла вспомнить, когда последний раз встречала утро в платье, надетом с вечера. Но загадка, над которой билась Агата Кристофоровна, не собиралась сдаваться.

Началось с того, что около полуночи, когда тетушка уже собиралась лечь, раздался звонок. На пороге стояла Агата Керн. Мадемуазель была крайне взволнована. Подозрения оправдались: Фудель с Лабушевым откуда-то взяли деньги и опять делали сторублевые ставки. Новость для мадам Львовой была не слишком приятной: племянник и кузен Терновской не вызывали у нее добрых чувств. Но получить подтверждение, что кто-то из них может быть причастен к смерти Анны Васильевны, – совсем другое дело. Будто коснулась рукой чего-то липкого и грязного. Она не одобряла решения Терновской передать наследство Настасье, но приняла волю покойной. Неужели Фудель и Лабушев, подозревая, что останутся с фотографией и самоваром, пошли ва-банк? Да, это на них похоже, отчаянные игроки…

Куда большим сюрпризом стала новость о чудовищном выигрыше. Агата подробно описала, как Фудель и Лабушев пожирали глазами счастливого игрока и как у Рузо случилась истерика. Мадам Львова стала спрашивать, что это за дама, которой улыбнулась удача. Агата не знала ее, но описала достаточно подробно, особенно платье и манеру держаться. Как может описать молодая женщина женщину в возрасте: критично, но метко, отметив старомодный платок на плечах. Главное, она заметила, что новая победительница рулетки играла точно так же, как Терновская: сделал четыре верные ставки. Только на zero не ставила.

Подозрения Агаты Кристофоровны окрепли. Она не стала высказывать их. Ей нужно было самой разобраться, а вовсе не для того, чтобы скрывать их от компаньона. Она предложила Агате заночевать, время позднее, но та наотрез отказалась. Заявила, что с утра собирается задать несколько вопросов мадемуазель Тимашевой. Тетушка резонно захотела узнать, что это за вопросы такие. Агата не стала скрывать: Настасья проболталась, что на рулетку 31 декабря их повезла Терновская. Теперь важно узнать подробности того вечера. Агата не сомневалась, что выведает все. После поедет к Пушкину и выложит карты на стол. Тетушка предложила не спешить: у них слишком мало доказательств вины Фуделя и Лабушева. Агата согласилась, про себя решив, что найдет другой предлог заехать к Пушкину. И, расцеловавшись с мадам Львовой, убежала в ночь.

Агата Кристофоровна погрузилась в размышления. Она видела перед собой ребус, в котором картинки могут иметь много смыслов, как в любом ребусе. Разгадкой был не приз в виде собрания сочинений классиков, а чья-то жизнь. Тетушка не верила в предчувствия, интуицию и прочую шелуху. Но тут она невольно ощутила беспокойство: описанная Агатой дама была слишком похожа на ее подругу. Чтобы та оказалась на рулетке, да еще и крупно выиграла? Решительно невозможно…

Снова и снова она начинала вертеть известные ей факты, складывая так и эдак, но ничего толкового не выходило. Ребус только запутывался. А если выходило, то такая чепуха, что и думать о ней не стоило.

Ближе к утру Агата Кристофоровна провалилась в тревожное забытье. Она очнулась и увидела на часах десятый час. Выпив кофею, мадам Львова собралась в сыск. Но ей стало неловко беспокоить племянника по пустякам. Сначала надо проверить самой. Сменив платье на дневное, она вышла на Тверской бульвар и поймала извозчика. Чтобы не терпеть от московских мостовых ледовые мучения.

Пролетка повезла ее к Арбатской части.

3

Рядом с креслом-каталкой стоял одноногий столик, на который в Москве принято ставить толстые китайские вазы в надежде, что фарфор устоит, а не превратится в осколки от локтя горничной. Здесь место вазы заняли чашка жидкого чая, блюдце с нарезанным яблоком, аптечный пузырек и граненая стопка с пипеткой. Пожилая дама куталась в медведя, но глядела довольно бодро. Насколько позволяли чепец и пенсне.

Пушкин старательно шлепал по паркету, чтобы его появление не испугало. Подойдя, он почтительно поклонился.

– А, это вы, Алексей Сергеевич, молодой человек из полиции, – сказала Медгурст с чуть заметной улыбкой. – Как приятно, что исполнили обещание и навестили старуху…

– Не причинил беспокойство?

– О, какие реверансы… Нет, напротив, рада вас видеть…

– У вас была бессонная ночь, и если…

Шкура подвинулась, как будто дама слабо махнула старческой рукой.

– У меня все ночи бессонные… Снотворное почему-то действует только под утро. За чтением вслух засыпает Агапа, а не я… Сейчас она подаст снотворную микстуру…

– Не отниму много вашего времени.

– Отнимайте, сколько душе угодно…

Такому дружелюбию следовало отдать поклон. Что Пушкин и сделал.

– Хотите знать, что принесли мои ночные бдения? – спросила мадам Медгурст.

– Был бы крайне признателен.

– Еще немного, и попрошусь служить в полицию. – Мадам то ли закашлялась, то ли засмеялась. Звук был сдавленным, как приступ. Пушкин хотел звать Агапу, но обошлось. Мадам задышала ровно.

– У Терновской гостей не было, – сказал она хрипло.

Новость была, прямо сказать, не слишком важной.

– В поле вашего зрения попадает соседний дом, ее сестры?

– Конечно… Не так напрямик, как дом бедной Анны Васильевны…

– У госпожи Живокини были посетители?

Мадам поправила пальцем пенсне.

– Около девяти вечера в окна стучал молодой человек… – Тут она окинула взглядом Пушкина, – прямо сказать: похожий на вас…

– Что он делал?

– Колотил в стекла. После чего зашел за дом, наверное, на крыльцо. И вышел обратно через четверть часа. Спиной ко мне держался, лица его толком не разглядела.

– Больше гостей не было?

– Прибегали, как только Вера Васильевна вернулась…

– В котором часу она вышла из дома? – спросил Пушкин.

– Около десяти, наверное… Сильно торопилась… Прибыла на пролетке, ближе к полуночи… Вбежала, зажгла свет… Тут уж гости незваные пожаловали…

– Те же самые, что к Терновской заходили?

– Нет, эдакий вертлявый молодой человек… Видела его как-то раз, заходил к Анне Васильевне… Модно одетый, сразу ясно: пользуется популярностью у барышень…

– Долго пробыл?

– Так почти сразу ушел и пяти минут не провел…

Маятник отбил четверть часа. Пушкин глянул на старинные часы, оставшиеся от прежней жизни дома. Часам было все равно, кому отсчитывать время. Люди меняются, часы остаются.

– После молодого человека пришла та самая барышня, что каждый день была у Терновской? – спросил он.

– Вот уж как в воду глядели… Чай, на картах гадать умеете?.. Ваша правда: прибежала девица, – ответила мадам. – Так спешила, что поскользнулась. Задержалась не слишком. Тоже улепетывала, что твоя лиса, у которой хвост подожгли…

– Больше никаких гостей?

Медгурст прикрыла глаза, как будто уснула.

– Никого…

– Если не утомил вас, могу я задать еще несколько вопросов? – Пушкин был сама вежливость.

Старая дама наградила улыбкой.

– Ваше воспитание делает вам честь… Теперь это редкость… Спрашивайте, молодой джентльмен…

– В ночь, когда погибла мадам Терновская, вы заметили только двух гостей?

– Разумеется…

– Можно предположить, что вы не все время смотрели в окно?

Шкура медведя задвигалась.

– Намекаете, что заснула и не заметила кого-то? Перепутала сон с явью? Как бы я была счастлива засыпать сама… Но нет, молодой человек, каждая минута ночи для меня, как тяжкая гиря… Ощущаю их вес…

Чтобы дама не ушла в философию тленности бытия, Пушкин перебил ее:

– Позавчерашней ночью не заметили ли вы у дома гос-пожи Живокини барышню на охотничьих лыжах?

Пенсне съехало на кончик носа.

– Шутить вздумали, милейший? – спросила она, как классная дама.

Пушкин приложил усилия, чтобы убедить в чистоте своих намерений.

– Позвольте узнать, что происходило у мадам Живокини после ухода визитеров? – спросил он.

– Окна Веры Васильевны погасли, и на всей Большой Молчановке настала глубокая ночь… – чуть нараспев сказала мадам Медгурст. – И я одна в этом окне, как маяк… Как воспоминание… Как последний обломок часов, которые отсчитывали время… Как быстро прошла моя жизнь… Как долго я ждала чего-то важного. И все это не имеет смысла… Имеют смысл только наши грехи, которые надо искупить, пока не настал час… Тогда уже ничего не будет… Благодарю, что не прерываете болтовню старухи… Хоть кто-то меня слушает…

Вежливость была невольной. На самом деле Пушкин слушал вполуха. Все его внимание было отдано дому Живокини. К нему подъехала пролетка, с которой сошла дама. Узнать ее труда не составило. Окно было прекрасным наблюдательным пунктом. Отпустив извозчика, дама исчезла за воротами дома. Следовало задать ей несколько вопросов.

Сославшись на то, что у него срочное дело, Пушкин оставил старую даму, которая не хотела отпускать благодарного слушателя. Для счастья, оказывается, так мало нужно: когда на старости есть кому тебя слушать.

4

Ничто не красит женщину так, как победа. Агата проснулась полная сил. Как бывало в ее прошлой жизни, когда она опустошала карманы и кошельки богатых купцов, фабрикантов, аристократов, жандармских офицеров и прочих мужчин, падких на легкую добычу. Так хорошо она давно себя не ощущала. Теперь, когда у нее в руках главные ниточки дела, остается нанести победный удар. И тогда Пушкин, тот самый Пушкин, что выбрасывает ее подарки, сухарь Пушкин, зануда Пушкин, тетушкин любимчик и гордость, поймет, кто чего стоит. Поймет, что Агата умнее и проницательнее его, потому что чутье и сердце всегда победят формулу и логику. Поймет, что ее нельзя выгонять из Москвы. И вообще: нельзя без такого незаменимого и мудрого советника. Хотя бы советника…

Она уже составила точный план доказательств, как Фудель и Лабушев убили несчастную Терновскую, как замаскировали преступление. И как теперь пытаются под видом игры уйти от подозрений. Но тем сильнее изобличают себя. Агата даже поняла, как ответить на сомнения Агаты Кристофоровны. Что она ей обязательно предъявит. Настала пора исполнить составленный план. Агата оделась в пристойное дневное платье и направилась в старый корпус гостиницы.

За дверью номера 21 было тихо. Пробегавший половой сообщил, что мадемуазель наверняка у себя. Агата постучала. Она не услышала шагов, когда за дверью спросили: «Кто там?»

– Мадемуазель Бланш. Откройте, милая. – С Прасковьей она обращалась на равных. Не ей гнушаться прислуги.

Дверь открыла Настасья. Она придерживала щеку рукой.

– Что случилось, дорогая моя? – с тревогой спросила Агата. – У вас болят зубы?

– Вчера вечером вышли на прогулку, поскользнулась, упала, и вот… – Настасья отвела руку.

Левую скулу пересекала крохотная царапина, замазанная йодом. Ничего опасного, но для барышни, воспитанной за границей, достаточно, чтобы упасть в обморок. Агата взяла ее за руку.

– Какие пустяки. Заживет без следа…

– Правда, мадемуазель Бланш? С таким уродством я не смогу жить…

В глазах чудесного красивого ребенка стояли слезы. Как мало она еще знает про настоящие огорчения. Агата уверила, что молодая кожа скроет царапину без следа.

– Пойдемте завтракать, дорогая.

Настасья решительно мотнула головой.

– Нет, нет, я не могу показываться на людях с таким шрамом…

Агата невольно улыбнулась.

– Не шрам, не рана, а легкая царапинка. Тем более Прасковья так хорошо обработала йодом… Кстати, где она?

– Отправила в аптеку… Пусть найдет какое-нибудь средство, чтобы скрыть мою беду. – Настасья всхлипнула.

– Хорошо, оставайтесь, раз так. Прикажу принести завтрак вам в номер.

– Вы так добры, мадемуазель Бланш…

Несчастная израненная барышня обняла мудрую покровительницу. Агата нежно погладила ее по спине.

– Все пройдет, моя дорогая… Хотела вас спросить: когда вы были с визитом у мадам Терновской, она намекала, что оставит вам наследство?

– Что вы! И речи не было. – Настасья потрогала ранку.

– Не говорила о подозрениях в отношении месье Фуделя и месье Лабушева?

– До вчерашнего дня я не знала, кто они такие. Мадам Терновская не называла имен.

– О чем шел ваш разговор?

Барышня скривила губки.

– Такая скука. О том, что надо быть бережливой, копить капитал, экономить каждый рубль… Скучная мораль…

Что и говорить: тема экономии и молоденькая барышня – вещи несовместимые. Агата хорошо поняла Тимашеву. Еще раз успокоила ее, что рана не смертельная, и отправилась в ресторан.

Агата ела быстро, с аппетитом и не оглядываясь. Ей хотелось поскорее увидеть Пушкина. Хоть и договорились с Агатой Кристофоровной пока ему ничего не рассказывать. Но ведь есть другие новости: например, выигрыш еще одной дамы. Новая истеричка Рузо. Наверняка ему будет интересно. А если он сам спросит про Фуделя и Лабушева – что же поделать…

Быстро доев, Агата вернулась в номер, надела шубку и сбежала вниз. Извозчики стояли рядком. Она помахала ближнему.

Темнота упала перед ней. Как будто нырнула в душный и глухой кокон. Агата хотела закричать. Но ни вскрикнуть, ни двинуть рукой не смогла. Что-то накрепко схватило, как обручем. Перед глазами болталась грубая ткань, просвечивая дырочками.

– Ну, попалась, голуба, – проговорил у нее над ухом грубый голос. А в нос ударил свежий запах коньяка.

5

– И что ты тут делаешь, мой милый?

Задавать подобный вопрос чиновнику сыскной полиции, да еще при городовом, по меньшей мере возмутительно. Не говоря о том, что же это как раз собирался спросить Пушкин. Его бессовестно опередили. Он не возмутился и не обиделся. Все-таки тетушка пользовалась некоторыми поблажками.

– Мадам Львова, потрудитесь объяснить ваше появление, – сказал Пушкин, кивком головы отгоняя Ерохина, которому страсть как хотелось узнать, что будет дальше.

– Ох, напугал! – Тетушка выразительно схватилась за сердце. – Только не говори, что потащишь в участок. У них там сапогами и портянками пахнет так, что лучше сразу на расстрел…

Пушкин глянул в сторону: городовой держался на почтительном расстоянии.

– Тетя, – тихо сказал он. – Почему вы не можете понять: я на службе. Вопросы здесь задаю я…

– Мой милый Пи, задавай их сколько влезет! – выражение лица Агаты Кристофоровны не сулило ничего хорошего. Пушкин сильно рисковал, но выхода не осталось.

– Уж спросил.

– Неужели? Я что-то не расслышала. Туга на ухо к старости стала…

Как все-таки просто иметь дело со злодеями и преступниками, а не с обожаемой тетушкой.

– Тетя, зачем вы здесь оказались?

Покорный и жалобный вид племянника растопил бы и не такое сердце. Тетушкино сердце было глубоко любящим. Агата Кристофоровна взяла племянника под руку.

– Так слушай, а не перебивай… Вчера вечером чуть не в полночь влетела твоя Агата…

– Она не моя…

– …и стала описывать невероятное событие: некая дама выиграла на рулетке 238 000 рублей, вообрази.

– Это была Живокини? – перебил Пушкин, хотя его просили этого не делать. За что получил шлепок по рукаву пальто. Как видно, тетушка не нашлепала племянника в детстве и теперь восполняла.

– Терпение, мой любимый сыщик… Агата никогда не видела Веру… Веру Васильевну. По ее описаниям сильно похожа. Вот я и приехала поздравить подругу со свалившимся богатством. Не выиграла в завещании, так повезло на рулетке. Гармония денег в природе сохраняется: они достаются тому, кому нужны…

– Живокини часто играла на рулетке?

– Опять перебиваешь… Ты не поверишь: никогда. Вера всегда говорила, что рулетка скучна. Не помню, чтобы во времена нашей юности в Висбадене она заходила в курзал. Не говоря о том, чтобы сделать ставку… Звоню в дверь, а она вздумала не открывать… Или уже побежала на Кузнецкий Мост сорить деньгами в модных магазинах… Ее давняя мечта сбылась…

Мягко, но решительно Пушкин освободил руку.

– Тетя, прошу вас немедленно уезжать отсюда.

Такое поведение Агата Кристофоровна не одобряла.

– В чем дело, мой милый? Я хочу поговорить с Верой…

– Прошу не препятствовать сыскной полиции, – сказал Пушкин, отрубая пути к отступлению. – Мадам Львова, извольте покинуть данную территорию…

Не столько грозный вид чиновника сыска, об этом и говорить нечего, сколько тетушкино сердце обуздало порыв. Агата Кристофоровна не стала закатывать скандал и уступила. Она вдруг поняла, что обожаемый племянник стал настоящим полицейским. И что она не должна ему мешать. Как мешала бы какая-нибудь вздорная тетушка, а не тетушка, разгадывающая ребусы.

Агата Кристофоровна только позволила себе поцеловать Пушкина в щеку, чувствуя, как он вздрогнул.

– Ты прав, мой милый, веду себя неразумно… Допрашивай Веру Васильевну, сколько хватит сил… От меня передай привет. – И она ловко перелезла через сугроб. Направление ее движения было очевидным: особняк старой дамы. Пушкин не стал мешать: мадам Медгурст как раз выпила снотворное. Он подозвал городового и отдал распоряжение срочно вызвать пристава Нефедьева и помощника Трашантого.

Ерохин пребывал в сомнениях.

– Что случилось-то? Вроде никаких происшествий…

Объяснять было некогда.

– Прошу исполнять. Немедленно. Тащите сюда дворника с инструментом.

Так ничего не поняв, а только представив, как будет орать на него пристав, городовой козырнул и побежал исполнять. Такая уж у него служба.

6

В кабинет обер-полицмейстера Эфенбах вошел с твердым намерением выйти из него если не с похвалой, то с благодарностью. Однако стоило увидеть фигуру полковника, царившую над рабочим столом, как ожидания резко поменялись: не схлопотать бы взыскание. Михаил Аркадьевич не мог понять, отчего на лице Власовского такая туча. Никаких серьезных дел, а тем более провинностей, за сыском не числилось. Войну с картами за нравственность брать в расчет не стоило. На всякий случай начальник сыска принял стойку смирно.

Обер-полицмейстер по-свойски махнул: дескать, без церемоний – и указал на стул. Эфенбах присел на краешек. И только теперь заметил невысокого господина, по виду француза, с заплаканными глазами, узнав в нем крупье. Того самого крупье, из-за которого проиграл тридцать руб-лей. Неужто проворовался французик? Такой поворот становился интересным.

– Вот что, сударь мой Михаил Аркадьевич, – сумрачно произнес Власовский. – Беда пришла откуда не ждали… Слыхал, что в Москве рулетка открылась?

– Так точно, – ответил Эфенбах, надеясь, что крупье не помнит всех игроков в лицо.

– Как открыли, кто открыл и почему открыл, не нашего с тобой ума дело…

Эфенбах благоразумно кивнул. Пристав Нефедьев уже прозрачно намекнул ему, кто вложил капитал в рулетку.

– Люди не то что уважаемые, а высоко… ценимые. Бесценные для града нашего Москвы…

Крупье издал жалобный вздох, как будто признавал вину.

– И вот какая беда с рулеткой почтенной случилась: обыграли ее. Причем крупно обыграли, можно сказать – раздели до нитки.

– Ограбить злонамеренно посмели? – спросил Эфенбах, услышав только слово «выигрыш». – Шулерство?

– Если бы, сударь мой. – Власовский вздохнул величественно, как полагается статуе. – Выиграли. Вчистую. Делали ставки и снимали выигрыш со стола… Два раза эдак ловко прокатились.

– Сколько же унесть решились негодники?

– Один раз сто двадцать тысяч, а другой и того хлеще: двести тридцать восемь тысяч рублей.

Сумма выходила столь огромная, что Эфенбах лишился дара речи. Ну и куда теперь Пушкину со всеми его теориями вероятности? Вот что за рулеткой творится! Люди состояние за вечер делают…

– Уму вместить в разумение невозможно, – наконец проговорил он.

– Oui, oui, c’est magnifique! – воскликнул месье Клавель, ничего не понимая в русском разговоре, но догадываясь, о чем речь.

– Манифик, манифик, – успокоил его обер-полицмейстер. – Да, сударь мой, забыл представить: крупье Клавель, на вид мелкий, но честности исключительной… После второго проигрыша хотел повеситься с горя. Из петли вынули…

Привстав, Эфенбах поклонился приятному незнакомому господину. Жалея, что малость поспешили вытаскивать крупье из петли… А потому что нечего тридцать рублей выигрывать…

Месье Клавель ответил кивком, как знакомому. Что вовсе не понравилось Михаилу Аркадьевичу.

– Кто же покусился, какой злодей козненный? – строго и печально спросил он.

– Не злодеи, а дамы почтенного вида, – ответил обер-полицмейстер. – Пришли, выиграли, и больше их не видели…

– La babushka! Quell victoire! – снова всхлипнул месье Клавель.

– И их найдем, и Виктора найдем, – пообещал Власовский и обратился к Эфенбаху. – Так что, сударь мой, берись-ка ты сам. На пристава Нефедьева, у которого рулетка в участке, надежды никакой. На сыск вся надежда…

– Как его обрести… – начал Михаил Аркадьевич. – Мадам исполнительно найти?

Обер-полицмейстер двинул кулаком так, что чернильный прибор подскочил.

– Ты мне тут ваньку не валяй, сударь мой… Дело ясное: и дам найти, и спросить с них: кто надоумил? Если секрет раздобыли, секрет разыскать и уничтожить. Делай что хочешь, но чтоб более подобного разорения рулетки допущено не было! Забирай француза, в твоем распоряжении до вечера, когда рулетку откроют. Не задерживаю… – И Власовский отпустил величественным взмахом.

Эфенбах предложил месье Клавелю следовать за ним. И поднялся на третий этаж.

Положение, в которое попал Михаил Аркадьевич, было как в сказке: найти то, не знаю что. То есть хуже не бывает. Это не «королеву брильянтов» ловить, тут такие деньги, что подумать страшно. Мокрое место от чиновника сыска останется. И даже его не останется. Вот уж точно: пришла беда, откуда не ждали… Он вежливо проводил крупье в кабинет и вышел в приемное отделение. Лелюхин смотрел на него с самым невинным видом.

– Где Пушкин? Где лодырь этот, бездельник отменный? Где он?!

7

Пристав потер ухо.

– Горит, будто поминают меня, грешного, недобрым словом, – пожаловался он Трашантому. Помощник сочувственно вздохнул.

– Господа, вы долго намерены топтаться на крыльце? – спросил Пушкин, у которого и уши и душа замерзли до бесчувственности.

Нефедьев не знал, что сказать. С одной стороны, он не забыл, что чиновнику сыска попало в руки проклятое письмо с красными и черными цифрами. Но и так уж расстарался, искупая оплошность: городовые, как дворовые собаки, носятся, глаз не смыкают. С другой стороны, пристав не желал принимать участие в откровенном безумии. Где это видано: ломать дверь почтенной дамы, пусть и не с лучшим, а даже с мерзким характером, не то что ее покойная сестра. И ведь из-за чего переполох? Из одного подозрения, о котором господин Пушкин говорить не желает. Уперся как баран. Нефедьев решился на последнюю попытку.

– Алексей Сергеевич, ну стоит ли такой шум поднимать, – как мог ласково, сказал он. – Мадам Живокини наверняка уехала. И хорошо ли будет: вот вернется, а мы ей дверь ломаем…

– Точно так, – поддержал Трашантый, которому хотелось назад в теплый участок.

– Последствия и жалобы за незаконное проникновение в жилище целиком и полностью беру на себя, – ответил Пушкин. – Считайте, Игорь Львович, что насильно принудил вас к этому нарушению закона…

Приставу оставалось только печально вздохнуть.

– Прокопий, вскрывай, – скомандовал он.

Откуда-то из-под фартука дворник вытащил стальное кольцо с ожерельем ключей всяческих размеров и форм, на ощупь выбрал ничем не примечательный ключ и протянул Нефедьеву.

– Сами извольте, ваш бродь, – по горькому опыту Прокопий знал: случись что, кто будет виноват? Дворник. Вот пусть господа своими ручками и постараются.

– У вас запасные ключи от всех особняков на Большой Молчановке? – спросил Пушкин.

– Куда от всех… Только с моих домов…

– Зачем же дверь Терновской топором вскрывали?

– А я что? – сказал Прокопий. – Мне господин Трашантый приказал: дескать, тащи топор, ломать будем… Мне какое дело, притащил… Они и ломали…

Трашантый сделал удивленное лицо, будто впервые слышал. А пристав вырвал у дворника связку. Чтобы не объявилась еще какая-нибудь глупость помощника… В полицейской службе всякое может быть. Открыв замок, Нефедьев предоставил чиновнику сыска войти первому. И получить на голову возможные последствия. Сам он предпочел оставаться на крыльце.

Войти Пушкин не испугался. Только скрылся в прихожей, – пристав нарочно шаги слушал и не подглядывал, – как сразу вернулся.

– Игорь Львович, прошу за мной…

Нефедьеву ничего не оставалось, как последовать за сыском.

В гостиной Веры Васильевны мало что изменилось. Стол был на месте, а на нем чашка с блюдцем и одинокое блюдце, вазочки с вареньем и самовар на полведра с заварочным чайником. Стулья, казалось, не сдвинуты. Даже Вера Васильевна была в доме. Она лежала чуть поодаль от стола, на краю ковра, согнувшись. Руки ее были раскинуты, будто не ждала гостей и теперь смущалась внезапным визитом.

Пристав остановился над ней, нагнув голову к плечу.

– От ведь несчастье, – сказал он, впрочем, не слишком печально. Скорее уверенно. И было отчего. На виске Живокини виднелось бурое пятнышко с дырочкой, из которой стекла тонкая струйка и засохла лужицей. В правой ладони лежал крохотный револьвер, похожий на игрушку. Рукоятка в форме груши отделана перламутром, на крохотном стволе – затейливая гравировка из цветочного орнамента. Боек по форме изящного лепестка с прожилками. Чтобы изготовить такую дамскую игрушку, требовалось незаурядное мастерство оружейника. Почти ювелира.

Присев на корточки, Пушкин двумя пальцами забрал из ладони пистоль и понюхал дуло.

– Вот-вот, пахнет порохом, Алексей Сергеевич… Нет сомнений, из него бедная Живокини себя жизни лишила, – сказал пристав.

Трашантый, державшийся у двери, полностью был согласен. Прочь сомнения.

Не ответив, Пушкин вернул оружие туда, где лежало.

С крыльца, где дежурил городовой, долетел строгий голос, который требовал немедленно пропустить. Извинившись, Пушкин вышел.

Мадам Львова, имея опыт борьбы с городовыми, готовилась к новому поединку. Пришлось взять под руку и чуть ли не силой отвести ее подальше. Она с гневом выдернула руку.

– Алексей, что это значит?

Когда тетушка называла по имени, это означало, что она рассержена до крайности. А точнее – сверх крайности.

– Тетя, вам необходимо сейчас уехать, – ответил он мирно.

– Уехать? Да что это все взялись мной командовать… Старуха Медгурст опять напилась снотворного, будто ей ночи мало, родной племянник снова гонит… Что там у Веры случилось?

– Госпожа Живокини умерла, – ответил Пушкин, чтобы не вдаваться в подробности, которые не изучил.

Агата Кристофоровна взглянула так, что будь племянник изо льда – растаял бы.

– Ты шутишь?

– К сожалению, нет. Она мертва.

Тетушка сделала резкое движение, чтобы прорваться, но была поймана. Держали ее крепко.

– Пусти меня немедленно, хочу взглянуть… Вера моя подруга…

– Проводится полицейский досмотр места преступления…

Мысль простая и ясная посетила Агату Кристофоровну.

– Так Веру… – трудное слово она не произнесла.

Пушкин имел право только кивнуть.

– Тетя, уезжайте… Вам здесь нельзя… Прошу вас, найдите мадемуазель Агату Керн и держите при себе… Прошу вас… И не заглядывайте в окна, все равно ничего не увидите… Будьте благоразумны…

Когда племянник просил таким тоном, тетушка не могла устоять. Она легонько пожала его локоть и торопливо вышла на улицу.

…Трашантый уже деловито составляя протокол. Пристав прохаживался по дому и рассматривал фотографии, на которых изображен был молодой офицер.

– Ну что, Алексей Сергеевич, дело печальное, но простое, – сказал он. – Жаль, что мадам Живокини решила свести счеты с жизнью… А ведь еще не старуха…

Пушкин попросил разрешения осмотреть дом. Ему позволили делать что душе угодно. Нефедьев был уверен, что тут уж комар носа не подточит. Пока чиновник сыска пропадал в других комнатах, в которые пристав не счел нужным заглянуть, он вполголоса обменивался с помощником мнением о том, что некоторые господа так и норовят загребать жар чужими руками. С чем Трашантый был целиком согласен.

Вернулся чиновник сыска с чашкой в одной руке и большим, если не сказать огромным, ридикюлем в другой.

– Нечто ценное? – спросил Нефедьев, оглянувшись на Трашантого. Помощник поддержал шутку. Ну еще бы: вечно сыск всяческой ерундой озабочен.

– Чашка на кухонном столе, ридикюль лежал на кровати Живокини, – ответил Пушкин.

– Бесценные наблюдения, – согласился пристав. Трашантый, не скрываясь, хмыкнул. – Для чего они вам?

– Вчера вечером у Живокини был гость. Который скрылся в комнатах при моем появлении. Успел забрать верхнюю одежду, обувь и даже чашку. Забыл про блюдце. Чашка оказалась на кухне, блюдце, как видите, на столе…

Все это казалось такими пустяками. Если не выдумкой. Мало ли какой гость не желал афишировать свои отношения с одинокой вдовой: яснее ясного… Или сама Вера Васильевна не хотела это раскрывать. Женщина. Одним словом…

– И что с того? – спросил Нефедьев.

– После моего ухода госпожа Живокини погасила свет, изображая, что легла спать.

Все было очевидно. Очевиднее некуда: погасили свет.

– Да неужели, – только сказал пристав, делая более чем откровенный намек. Трашантый его прекрасно понял.

– В десять вечера Живокини вышла из дома, чтобы поехать на рулетку.

– Вам откуда известно?

– Стоял на той стороне улицы, пока окончательно не замерз, – ответил Пушкин, чтобы не выдавать своего свидетеля. Чашку он поставил на стол. Трашантый тут же отодвинул ее локтем подальше от себя.

– И охота вам так убиваться: в мороз филерить…

– Силы подвели. Иначе могло закончиться по-другому…

– Да что по-другому?! – не выдержал пристав. Он уже чувствовал, что дело пытаются склонить совсем не туда.

– Госпожа Живокини на рулетке крупно выиграла.

– Неужели? Тысячу рублей, что ли?

– Двести тридцать восемь тысяч, – каждое слово Пушкин проговорил, как вколачивал гвозди.

Трашантый издал звук, будто в него в самом деле воткнули гвоздь, а он и лопнул. Нефедьев был более крепок. Хотя и готов был лопнуть. От досады. Опять выигрыш…

– Подумать только, – проговорил он. – Такая удача.

– Столько денег составляют крупную кучу ассигнаций. Денег в доме нет. Зато есть труп, с выстрелом в висок.

Тут уж пристав возмутился.

– Вера Васильевна застрелилась. Это самоубийство. Очевидно!

– Улики вас убедили, Игорь Львович. Меня – нет, – ответил Пушкин. Он так и держал ридикюль.

– Почему же? С чего взяли?

– Факты…

– Да какие могут быть факты? – сорвался Нефедьев.

– Расположение пистоля. Оружие положили в ладонь после того, как Живокини упала. Иначе палец застрял бы в кольце курка… Свечи погашены, дверь закрыта…

К подобному повороту пристав подготовился.

– Отвечу на ваши факты. Свечи погасила сама Живокини, в темноте женщине стреляться не так страшно. И дверь заперла… – и тут Нефедьев, как фокусник, достал дверной ключ. – Поручик Трашантый на столе нашел, под самоваром… Никаких тайн… Самоубийство…

– Хотите сказать, что Вера Васильевна выиграла состояние, помутилась разумом и решила покончить с собой. Хотя еще вчера строила планы женить сына. Так спешила, что не оставила предсмертной записки.

Слаженное и такое простое дело опять рассыпалось в пыль. Одни неприятности от сыска! Вон, кажется, Трашантый уже в сомнениях. Хоть и делает вид… И тут пристав уперся:

– Голые домыслы, господин Пушкин. Факты таковы: выстрел в висок и револьвер в руке самоубийцы…

– А выигрыш она в снегу зарыла?

– По дороге обронила, – огрызнулся пристав. Ему вконец надоело, что чиновник сыска вешает на участок еще одно убийство. Терновской достаточно. Там дал слабину, в другой раз не позволит.

Спор мог зайти далеко, но тут из прихожей донеслись голоса. Кто-то опять ругался с городовым. Неужели тетушка вернулась? Пушкин оставил пристава медленно закипать и вышел из гостиной.

С высоты крыльца Ерохин требовал удалиться, грозя последствиями. У первой ступеньки, не боясь последствий, стоял Фудель. Заметив Пушкина, молодой человек не испугался, не побежал, а отдал поклон.

– Господин полицейский, что за глупости! – заявил он. – Почему меня не пускают к тетушке?

8

Агата поняла, что очутилась в мешке. В самом настоящем холщовом мешке. Она не стала тратить силы, чтобы кричать и брыкаться: толку никакого, раз чутье и сердце не упредили, что попадет в западню. Расслабилась и поддалась чужой воле. Чему похитители были рады. Ее посадили на диванчик пролетки. Рядом был кто-то, кто придерживал крепким обхватом со спины. Агата угадала, что другой похититель сидел напротив, на откидном сиденье за извозчиком.

– К Тверскому полицейскому дому, – крикнул он.

Пролетка затряслась. Агата нашла дырочку покрупнее, в которую узнала улицу. Ехали в самом деле по Тверской.

Полицейский дом Тверской части и 2-го участка, огромный, двухэтажный, с пятью колонами и будкой часового, выходил лицом на Тверскую площадь. От «Лоскутной» даже тихим шагом – три минуты. Агата считала про себя секунды. И точно, когда дошла до ста пятнадцати, пролетка повернула направо и встала. Ее, как пушинку, подхватили на руки и понесли. Агата, конечно, не возражала, когда мужчины носили ее на руках. Но только не в полицию и без мешка на голове. Кто-то сильный не опустил на землю, а занес в приемное отделение. Агата ощутила хорошо знакомый запах кожи, обуви, уличной грязи, перегара и чего-то, о чем подумать мерзко.

– Куда несть? – услышала она над головой.

– В кабинет к приставу. Тут оформлять не будем…

Лежа на чьих-то руках, Агата считала ступеньки. На всякий случай. На двенадцатой тот, кто ее нес, пошел ровно. Хлопнула дверь, и она поняла, что оказалась в кабинете.

– Вот, Сергей Николаевич, презент вам доставили, – сказал знакомый голос.

– А, благодарю, Леонид Андреевич. Что за презент?

– Извольте видеть, это наш добрый помощник и заодно пострадавший, купец из Смоленска Иков Фадей Никанорович… В руках у него мешок. А в мешке барышня-воровка, что обманом выиграла у него тысячу рублей…

– Ну, господа, это правда презент. Кто такая?

– Вы уж сами разберетесь, а мне пора, – сказал знакомый голос. Агата услышала быстрые шаги и хлопок двери.

– Ставьте задержанную, господин Иков.

Агата мягко опустилась на ноги.

– Покажите красотку…

Мешок слетел, больно дернув волосы и задев шапочку. Агата стерпела, гордо глядя на незнакомого полицейского с погонами ротмистра.

– Ох, и правда красавица, – сказал пристав Ермолов. – Ты кто такая будешь?

– Извольте не тыкать, господин пристав, – ответила Агата со всем ледяным бешенством, какое накопила. – Я вам не уличная девка…

Ермолов в некотором удивлении глянул на купца: дескать, это и есть сюрприз? Иков только ухмыльнулся:

– Мадемуазель Бланш себя называет. Прилипла в ресторане «Лоскутной», уломала ехать на рулетку, а там обокрала на тысячу.

– Это ложь, господин пристав. Готова дать лично вам необходимые разъяснения.

Пристав прекрасно знал, что обычные воровки так себя не ведут. Не хватает у них наглости. Чего доброго, перестарались и схватили не ту, что следует. Ермолов распорядился просто: купцу идти в приемную часть и писать подробную жалобу. А строптивую мадемуазель пока запереть в общем загоне. После разберутся.

И это Агата стерпела. Полицейский исправник отвел к загородке из стальных прутьев, за которой находились девицы затрапезного вида. Две лежали на лавке, мертвецки пьяные. Сидевшая между ними подняла голову и улыбнулась щербатым ртом.

– Ты кто же такая, краля, будешь? Заходи, садись, подруга…

Агата не воспользовалась гостеприимством. Как только исправник отошел, вынула из-под шляпки заколку и вставила в прорезь замка с наружной стороны. Замок был таким дряхлым и ржавым, что открыть его хватило пары движений. Как ни в чем не бывало Агата вернула заколку волосам, вышла из клетки, не торопясь захлопнула за собой дверь и пошла к приемному отделению, до которого вел недлинный коридор.

Купец Иков писал, старательно выводя буквы. Грамоте был не сильно обучен. Исправник болтал с дежурным чиновником. Городовые, вернувшиеся со смены, распахивали шинели и грелись у печки. Никто не обратил внимания на даму, которая не спеша прошла по отделению. Только исправник глянул ей вслед. В фигуре было нечто знакомое, но разве может арестованная вот так сразу выйти? Он только разглядывал приятные женские формы.

На прощанье Агата не стала кланяться. Хотя ей очень хотелось сделать что-то такое дерзкое. Она взялась за ручку двери и потянула не себя.

Иков поднял глаза, когда Агата переступила порог.

– Эй! – вскрикнул он, сразу узнав барышню, покидавшую участок. – Что смотрите?

Исправник и дежурный чиновник непонимающе уставились на него.

– Воровка убегла! – закричал Иков, вскакивая. – Мы поймали, а вы прошляпили! Держи ее! – и, не дожидаясь подмоги, бросился в погоню.

9

Фудель упирался, не желая уходить. Пушкин чуть не силой вывел его за ворота и отвел подальше от окон. Чтобы пристав не смог заметить. Или любопытная мадам Медгурст. Если снотворное не подействовало.

– Что это значит, господин полицейский? – спросил Фудель, освобождая локоть.

– Не исполнили обещание, не зашли ко мне в сыск, – сказал Пушкин.

Юноша поморщился.

– Приношу свои извинения. Был занят наследством. Поэтому меня надо хватать?

– Вы не арестованы и не задержаны. Зачем пришли к Живокини?

– Сугубо по личному делу.

– Решили проведать тетушку с утра пораньше?

– Вера Васильевна меня пригласила! – с вызовом бросил Фудель. – Этого достаточно?

Ему очень хотелось отделаться от навязчивого полицейского, но деваться было некуда: сугробы и соседний дом преграждали путь.

– Живокини пригласила вас вчера поздно ночью?

Нельзя было ожидать такой осведомленности от полиции.

– Ну да… Вы правы… Сказала, чтоб заглянул, – смущаясь, ответил Фудель.

– Вчера дала денег?

– Откуда вы… – спохватился он, но было поздно, пришлось договаривать: – Да, немного.

– Сколько?

Какие все-таки бестактные люди служат в полиции. Так и норовят заглянуть в чужой кошелек.

– Двести рублей, – пробормотал Фудель.

– Купюры новые или мятые?

– Новые… Но откуда вы…

– Вера Васильевна протянула их вам или просунула в щель между дверью и косяком?

Что тут сказать? Недаром говорят, что у полиции везде глаза и уши. Фудель окончательно растерялся.

– Просунула… Но как…

– Мадам Живокини сама разговаривала с вами через дверь?

– А кто же еще?!

– Узнали ее голос?

– Это моя тетушка!

– Когда бывали у нее последний раз?

Чтобы не соврать, Фудель старательно вспомнил.

– На Рождество заехал Анну Васильевну поздравить, ну и к ней заглянул…

– То есть неделю назад?

– Ну почти… На прошлое Рождество…

– Вы видели, как Вера Васильевна выиграла на рулетке?

– Видел, – выдохнул Фудель. – Что-то невероятное… Никогда не знал, что тетушка Вера играет. Но как! Волшебство! Фантастика! В четыре удара взять невозможную сумму.

– Она играла, как мадам Терновская?

– Нет, на zero не ставила… Безо всякой системы, как будто точно знала, когда надо ставить… Невероятно… Так вы позволите сделать ей визит?

Или Фудель настолько глуп, или наивен. Что, в общем-то, тоже не добродетель. Или мастерски притворяется.

– Живокини ушла с выигрышем?

– Уехала на пролетке… Деньги завернула в платок. – Фудель показал, как это происходило. – Сдернула с плеч, насыпала, связала концы и побежала с узелком…

– Платок тот же, в котором Вера Васильевна была на оглашении завещания?

– Именно тот… Светлый, с бутонами… Немодный, старит ее ужасно…

Пора было явить ридикюль, который прятался за спиной.

– Разве не в этом она принесла деньги с рулетки? – спросил Пушкин.

Фудель сощурился, как полагается модному юноше разглядывать ветхий ридикюль.

– О нет, в платке… Позвольте, я узнаю эту вещь… Это же ридикюль Анны Васильевны… Она набивала эту ужасную сумку, словно бочку с огурцами.

У юного денди были смутные представления, как солят огурцы.

– Все же позвольте навестить Веру Васильевну. – Он показал, что хочет протиснуться между Пушкиным и сугробом. – Для меня и сто рублей не лишние.

– Откуда у господина Лабушева деньги, чтобы ставить два вечера на рулетке?

Удивляться Фудель «натурально устал», как было модно выражаться.

– Наш милейший Петр Ильич заложил брильянтовые запонки… И распрощался с ними навсегда! Так вы позволите…

– А у вас откуда средства на рулетку?

– Одалживаю у друзей… Кредит мой закрылся… Позвольте навестить тетушку…

– Госпожа Живокини сегодня ночью умерла, в дом нельзя, – сказал Пушкин. – Прошу вас сегодня прибыть в 1-й участок Арбатской части и дать показания о вашем ночном визите. Более не задерживаю…

Пушкин развернулся и пошел в дом, оставив Фуделя в сугробах.

Трашантый дописал протокол и закрыл папку. Пристав дал себе слово быть любезным с чиновником сыска. Но как сдержаться, когда господин этот вошел и стал рыскать по гостиной, потом исчез в комнатах и не вернулся, пока там все не обшарил. Поборов себя, пристав был любезен.

– Что-то пропало? – спросил он дружелюбно.

– Платок Веры Васильевны.

– В прихожей висит. Не заметили?

– Заметил. Не тот…

– А какой вам нужен?

– Светлый в ярко-алых бутонах.

– Простите, зачем вам какой-то дамский платок?

– В нем были деньги, – ответил Пушкин, озираясь.

Нефедьев не мог понять: над ним издеваются или он в самом деле чего-то не понимает?

– Алексей Сергеевич, дорогой, ну давайте будем разумны, – постарался он разрядить напряженность. – Согласитесь с очевидным: Живокини совершила самоубийство. Хорошо?

Ответа не было. Пауза затягивалась. Пристав не привык, чтобы таким манером отталкивали руку дружбы, которую он протягивает.

Пушкин положил ридикюль на стол перед Трашантым.

– Никодим Михеевич, занесите эту вещь в протокол…

Помощник глянул на Нефедьева и получил одобрительный кивок: что угодно, лишь бы отвязался. Пристав был сама любезность:

– Так что – найдем понимание в простейшем вопросе?

– Прошу, чтобы доктор Преображенский срочно извлек пулю из виска убитой и сравнил с той, что хранится у него в спичечном коробке, – ответил Пушкин и добавил: – А там посмотрим, как решить задачу.

Пристав так и не понял: это согласие или новая хитрость?

10

На открытом пространстве не скрыться. Тверскую площадь, на которую выходил полицейский дом, Агата пробежала так быстро, что чудом не поскользнулась. Грузные мужчины не были столь проворны. Исправник, два городовых во главе с купцом Иковым берегли себя и проклинали дворников, которые не посыпали площадь песком. Погоня отстала уже на десяток шагов. Агата свернула налево, на Тверскую. Тут бежать нельзя, иначе первый же прохожий вцепится или подставит подножку. Она стала быстро маневрировать в толпе, нагибая голову, чтобы шляпка потерялась.

Иков с исправником выскочили на Тверскую и не заметили беглянку.

– Свисти, ваше благородие! – сказал купец.

Исправник в ответ выругался.

– Куда свистеть, кого ловить, постовых только зазря дергать… Не уйдет! – И он бросился в толпу.

Петляя, Агата сумела оторваться. Она свернула с Тверской налево, в Камергерский переулок. Здесь прохожих было куда меньше. Медлить нельзя. Она не бежала, но торопилась так, что на нее оглядывались. Добралась до Большой Дмитровки, свернула не направо, в сторону гостиницы «Лоскутная», а налево, обратно к полицейскому дому.

Исправник с городовыми выбежали на тот же угол, не зная, куда двигать.

– Ты давай к гостинице, а мне оставь одного служивого, и мы в другую сторону махнем, – предложил Иков.

Спорить было некогда. Исправник отправился вниз по Большой Дмитровке, а купец с городовым побежали в противоположную сторону.

Между тем Агата уже добралась до Космодамианского переулка, на который выходил полицейский дом, и скорым шагом прошла мимо того места, где ее заперли в клетку. Она перебежала Тверскую у дома генерал-губернатора, миновала парадный вход и свернула в Большой Чернышевский переулок.

Иков с городовым еще на той стороне Тверской заметили ее шубку и шляпку.

– Ну, служивый, поднажми, с меня причитается, – с этими словами Иков бросился чуть ли не под колеса пролеток. Городовой рванул следом.

К долгому бегу Агата не привыкла. Запыхалась, наглоталась морозного воздуха, сильно устала. И замедлила шаг. Но, оглянувшись, заметила бегущих за ней купца с городовым. Гонка началась сначала. До угла было далеко. Подхватив юбку и уже не думая о прохожих, Агата побежала из последних сил. Она свернула в Малый Чернышевский переулок, перебежала Леонтьевский, выскочила в Малый Гнездниковский и бросилась прямиком к спасительному убежищу.

Купец с городовым появились в переулке, когда за Агатой захлопнулась дверь. Иков огляделся. Вроде бы деваться мерзавке некуда. Но ее нигде не видно. Впереди казенное здание в три этажа, Икову знакомое. Не побежит же она спасаться в канцелярию обер-полицмейстера, а тем более в сыскную полицию. Такое и представить невозможно.

– Давай вперед! – приказал Иков и первым побежал в Большой Гнездниковский переулок, выходивший на Тверскую. Наверняка девка туда направилась…

Не помня себя, Агата взбежала на третий этаж и оказалась в приемном отделении. При ее появлении Лелюхин изобразил радостную мину, а Кирьяков опустил взгляд в бумаги. Агату уже ничто не могло остановить. Не уняв дыхание, она подошла к столу чиновника.

– Господин Кирьяков, извольте встать… Перед дамой…

Застенчиво улыбаясь, Кирьяков привстал согбенный, держась за край стола. Будто могло снести ветром.

От души размахнувшись, Агата влепила ему такую звонкую пощечину, что Лелюхин охнул, а Эфенбах выглянул из кабинета.

– Вам должно быть стыдно, чиновник Кирьяков, – сказала она, помахивая, чтобы остудить отбитую ладошку. – Стыдно продаваться за купеческий обед. Я воровкой была, но собой не торговала… Чего и вам желаю…

Развернувшись, она приветливо улыбнулась Эфенбаху.

– Дорогой Михаил Аркадьевич, сегодня такое прекрасное утро!

Начальник сыска в этом сильно сомневался.

– Ах, плутовка-морковка, вы это каким же кульбитом эдак сподручились? – спросил он, указав на Кирьякова, который сжался комком.

– Не стоит вашего внимания, – ответила Агата, играя глазками. – Мелкие шалости.

Михаил Аркадьевич поманил ее к себе.

– Ну занеси мое слово в осознание: наживешь в нем врага смертоносного, – шепотом проговорил он и подмигнул.

– Ничего, как-нибудь переживу… А вам я могу быть чем-то полезной?

Помощь Эфенбаху ой как нужна была. Да только что может милое создание.

– Не с того плеча дрова рубить, с какого голову снести, – ответил он.

Народная мудрость была столь глубока, что Агата утонула в ней. Она оглянулась на приемную часть.

– А где Пушкин ваш? Опять спит?

Кулак Эфенбаха наглядно показал, где у него Пушкин.

– Только пусть явится, сокол быстроглядный! Уж перья-то ему наткём!

Угроза была слишком правдивой. Чутье ей подсказало. А сердце подтвердило.

– Хотите милую сплетню? – Агата была сама невинность. – Представьте, вчера на рулетке некая дама взяла и выиграла целую кучу денег… Что-то больше двухсот тысяч… если бы не видела собственными глазами – не поверила бы.

Вот теперь Михаил Аркадьевич проявил настоящий интерес.

– Кто такая? Откуда? С чем взялась?

Чтобы занять время, Агата подробно, как наблюдательная женщина, описала неизвестную ей даму. Не забыла отметить, что деньги та завернула в платок, а потом уехала на пролетке в неизвестном направлении. Только след простыл.

– Так оно вот куда выходит, – задумчиво протянул Эфенбах. Подробности сходились: крупье уже подробно рассказал, как выглядела победительница рулетки. Да только что в этом проку…

– Михаил Аркадьевич, не возражаете, если я воспользуюсь вашим гостеприимством и дождусь Пушкина? – выходить на улицу, где бродят страшный купец с городовым, Агате расхотелось.

– Чего уж там, сиди, пока сидится… – И Эфенбах вернулся к себе.

Подмигнув Лелюхину, Агата отодвинула стул и уселась за столом Пушкина. Как раз, чтоб взгляд прожигал спину Кирьякова. Прожигал до самой мелкой душонки его. Обиды Агата прощала, но забывать не умела. Всем мужчинам. Ну разве кроме одного-единственного…

11

Общежитие в Мерзляковском переулке предназначалось для барышень, которые хотели зарабатывать на жизнь своим трудом. Вместо привычной стези жены или матери, прачки или модистки, актрисы или певицы, бланкетки или воровки, они избрали путь учительниц словесности, математики, физики, истории, иностранных языков и гимнастики. О чем можно было только сожалеть. Народное просвещение – дело темное, предаваться ему могут исключительно бессребреники. Не говоря уже о тех, кого предстояло учить: гимназистах и прочих школярах… Конечно, дети – создания исключительно милые. Только по отдельности. А входить к ним в класс – как входить в клетку с бенгальскими тиграми. Того и гляди, разорвут на клочки. Как видно, барышни обладали исключительным мужеством или наивностью. Одно другого не исключает.

Пушкину указали комнату в конце коридора на третьем этаже. Он постучал резко и уверенно. Дверь распахнулась, как будто Рузо поджидала за ней. Глянув, она повернулась и пошла от порога. Как будто потеряла к пришедшему всякий интерес. Пушкин вошел и затворил за собой.

Комната была размером три шага в длину и два в ширину. Из мебели имелась металлическая кровать с казенным одеялом и сохнущими на спинке полотенцами, табурет, на котором стояли глиняный кувшин, полный воды, и оловянная кружка. Крохотная конторка, чтобы работать стоя, приткнулась к кровати. Кроме чернильницы и перьевой ручки, на ней помещались подсвечник на три свечи и стопка писем. Полки с книгами начинались от пола и упирались в потолок. Вся одежда Рузо висела на вешалке, прибитой к стене. Свет в комнату попадал из окна, на котором не было даже холщовой занавески.

Жила будущая учительница более чем скромно. Примерно так же, как прочие курсистки. Одно было странно: пол усеян листами, густо исписанными цифрами, формулами, графиками. Не обращая внимания на беспорядок, Рузо ходила прямо по записям. Она смотрела перед собой и быстро-быстро терла руки, будто не могла намылить как следует. Или согревалась. В комнате было так холодно, что изо рта шел пар. Пушкин не стал расстегивать пальто.

– Мадемуазель Рузо, напоминаю, что вы обязаны были явиться в сыск для дачи показаний, – сказал он.

Она не обратила внимания на слова, двигаясь почти по кругу.

– Да-да, обязана…

– Прошу вашего внимания, или отведу в участок…

Рузо замерла, обернулась и стала переступать с каблука на носок.

– Да-да, слушаю…

– Утром второго января вы пришли в дом мадам Терновской якобы продолжать секретарскую работу. И попытались скрыться от полиции. Дали объяснение, что боялись привлечения к ответственности за невозвращенный долг… На самом деле еще в ночь на первое января вы приходили к Терновской после выигрыша. Зашли к ней в дом?

– Не помню… Да… Нет, кажется, нет… Она не пустила… Сказала, в свое время… – отвечала она кому-то другому, не Пушкину, глядя на стену рядом с ним.

– В ночь со второго на третье января вы проникли в дом Терновской через кухонную дверь. У вас был запасной ключ, но вы скрыли это обстоятельство. В доме пробыли долго, пока я вас не спугнул. Рылись в записях, которые сами вели. Нашли в них нечто важное. После того как сбежали от меня, направились на Спиридоновскую улицу и проигрались на рулетке…

– Проиграла… Я проиграла… Все проиграла…

– Следовательно, не отрицаете эти факты. Где ключ от дома Терновской?

Сунув руку за пояс юбки, Рузо вытащила ключ, бросила на пол и прижала руки к груди, будто обожглась. Пушкин нагнулся и поднял. По виду как раз подходящий для кухонной двери.

– Благодарю… Где взяли лыжи, чтобы пройти по снегу?

– Там… – она мотнула головой, не разжимая рук. – В коридоре… Чьи-то… Не знаю…

– Вчера вечером снова были на рулетке. Видели, как мадам Живокини выиграла значительную сумму. После чего отправились к ней домой. Что вы хотели получить от нее? Денег?

Рузо засмеялась в голос.

– Деньги! Кому нужны деньги… Разве утопить их в проруби… Или сжечь в печи… Деньги ничто, загадка – всё!

– Какая загадка? – невольно спросил Пушкин.

Его не удостоили и взглядом.

– Вам не понять…

– Как будет угодно. Тогда поясните, куда вы дели деньги после убийства Анны Васильевны Терновской…

Барышня резко присела, отбросила несколько листов, подняла один и развернула.

– Видели это?

Живописью, особенно старой, Пушкин не увлекался. Как образованный человек он не мог не знать гравюры Дюрера «Меланхолия». На ней печальный ангел, уставший от трудов, задумался о чем-то важном, опершись щекой на руку. Задумчивый и строгий взгляд его обращен куда-то вдаль. В руке его циркуль. Позади него два обтесанных камня, за которыми виднеется море, восходящее солнце и радуга. Лестница опирается на строение, похожее на башенку. На ней подвешены простые весы, песочные часы и небольшой колокол с веревкой. Рядом с ними уселся ангелочек, тоже уставший. В ногах ангела свернулась клубком собака. Рядом с ней каменный шар и брошенный рубанок. Много мелких деталей и предметов.

Пушкин не стал отвечать, ожидая, что случится дальше. Рузо ткнула в башенку.

– Знаете, что это?

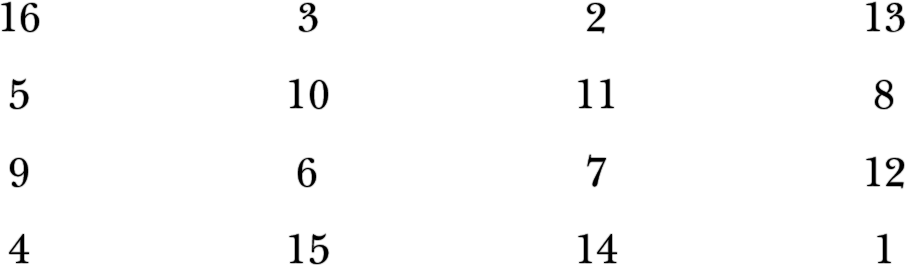

Ее палец указывал на квадрат, размещенный за ангелом-тружеником на башенке. Квадрат состоял из шестнадцати меньших квадратов, в каждый из которых вписана цифра. В древности он назывался «магическим». Потому что сумма чисел по всем горизонталям, вертикалям и двум диагоналям квадрата равна 34. Тройка считалась символом божественной троичности, четверка – четыре основания материи и крест. В сумме три и четыре дают семь. То есть одну их важнейших магических цифр, за которой множество значений. От семи смертных грехов до семи кругов ада. И так далее.

– Здесь кроется все… – проговорила она шепотом. – Помните расположение цифр на цилиндре рулетки?

Он не помнил, но уже знал, что будет дальше. Встав коленями на бумаги, Рузо пошарила и нашла лист, на котором от руки был срисован квадрат с гравюры:

– Видите, это цифры магического квадрата… А теперь сморите… – Она подняла другой рисунок: ровно выведенного круга, поделенного на тридцать семь сегментов с черными и красными цифрами. – Это цилиндр рулетки… Сейчас покажу вам связь между квадратом и кругом… Разделим круг пополам мысленной линией между 26 и zero наверху и 5 и 10 внизу. Получаем два равных полукружия… Теперь обращаемся к магическому квадрату. Верхний правый сегмент, цифры: 2, 13, 11, 8. Смотрите: все эти цифры на колесе – черные. Берем нижний правый, цифры: 7, 12, 14, 1 – на колесе они только красные. Переходим в левый верхний: одна черная цифра – 10, другие красные. Опускаем ниже: одна красная цифра – 9, три черные цифры… Что это такое? Справа – гармония и симметрия. Слава – смешение и хаос… Что в сумме? Непредсказуемое выпадение ряда цифр… Если не узнать секрет, который у всех на виду… Мы разделили колесо пополам… А теперь смотрите: в левой его части будут только красные цифры квадрата. В правой – только черные! Вы понимаете? – Глаза ее лихорадочно блестели, руки мелко тряслись. – Вы понимаете? Здесь секрет, шифр, код… Где же zero, спросите вы… Смотрите…

Она отбросила листки с квадратом и кругом, ткнув пальцем в язык колокола на гравюре.

– Вот вам zero!

Действительно, нечто похожее можно увидеть. При желании.

– Но это далеко не все! – Она вскочила, не выпуская гравюру. – Куда указывает крыло ангела? На границу между «14» и «1». Сколько цифр между этими двумя? Ровно двенадцать. А сколько квадратов с цифрами на игровом столе рулетке? Тоже двенадцать! Вот вам взаимодействие гармонии и хаоса… Порядок – в хаосе, хаос – в порядке… Все едино… О, как мудр был создатель рулетки. Он знал и математику, и средневековую магию… Что одно и то же… Он шел от гравюры Дюрера… Который был посвящен в великие тайны… Но это только начало… Если провести по квадрату мысленные линии в порядке расположения цифр на рулетке, то в красных цифрах получим восьмерку, символ бесконечности… – она провела пальцем зигзаг, – а в черных цифрах – символ кадуцея Гермеса, магический жезл! В одном рисунке соединение бесконечности и богатства! Красная бесконечность как огонь сотворения мира и черное богатство как чернь человеческих помыслов… Понимаете, что такое рулетка?!

Гравюра упала, вместо нее Рузо подняла рисунок с кругом рулетки.

– Теперь сделаем так: присвоим цифрам, которые есть в квадрате, единицу. А тем, что в квадрате нет – ноль… Какой ряд мы получим из левого полукружия с красными цифрами? Вот какой: 0-1-0-1-0-1-0-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1… Видите, какая ритмическая гармония?! А что же в левом сегменте, с черными цифрами? Не меньшая гармония: 0-1-0-1-0-1-0-0-0-1-0-1-0-1-0-0-0-1… Что будет, если соединить обе половины? Получится ритм: три смены 0 и 1, далее одна смена из трех нулей, далее пять пар 0 и 1, потом снова смена из трех нулей, далее смена из трех единиц и двух нулей, снова три нуля, и завершает три пары 1 и 0… Что это значит? Качание маятника! Рулетка – это маятник цифр! Выпадают случайно-закономерные цифры, включая zero! Как вращается маятник? Описывает восьмерку! Так и должны выпадать цифры… Но кадуцей вносит в восьмерку хаос, неопределенность… И надо поймать его на этом…

Водопад цифр не произвел впечатления. Выводы были элементарны, как примеры из «Математических развлечений» Эдмона Люкаса. Как раз для школьной учительницы… От научного безумия хотелось ожидать большего.

– У вас ошибка, – сказал Пушкин.

Кажется, только теперь Рузо заметила, что в комнате не одна.

– Где ошибка? – спросила она, глядя ему в лицо.

– На стыке двух цифровых рядов правой и левой половины рулетки. В этой точке единиц ритм «0-1» становится «1-1». Это очевидно, Рузо…

Она стала водить пальцем по кругу, губы шевелились. И вдруг разорвала безвинную бумагу, стала топтать обрывки, пританцовывая:

– Проклятие… Нарушение ритма… Но ничего, я близка к разгадке… Я взломаю этот шифр… Хаос в порядке, порядок в хаосе…

Даже терпению чиновника сыска бывает предел. Пушкин шагнул к табурету, взял кувшин и плеснул содержимое в лицо учительницы. Рузо охнула и замерла. Вода стекала на блузку, но глаза ее приобрели осмысленное выражение.

– Что вы сделали?

– Привел вас в чувство. – Пушкин вернул кувшин на табурет и протянул ей полотенце. Рузо механически провела им по глазам, скомкала и бросила.

– Простите… Я бывает, увлекаюсь… Как вы узнали, что я пробралась ночью к Терновской? Ну и прочее…

Подобные вопросы можно оставить без внимания. Но в данном случае полезно чуть-чуть приоткрыть карты.

– В дом мог проникнуть только тот, у кого был запасной ключ. Это первая точка. Вора интересовали только бумаги Терновской. Это вторая точка. Пройти на лыжах могла придумать женщина: пробираться в юбке по снегу тяжело. Третья точка. Ну и ваше появление на рулетке поздно вечером. Четвертая точка. Проводим через них векторы, получаем Ольгу Рузо… Аналогичным образом получаем ваш визит к Живокини…

Она взглянула с некоторым уважением.

– Бывший математик?

– Бывших математиков не бывает, – ответил он. Порой людям нужны сложные объяснения. Им трудно поверить, что какая-то старуха, страдающая бессонницей, видела их в окно. Рузо об этом лучше не догадываться.

– Неужели вам как математику не хочется разгадать секрет рулетки? – спросила Рузо.

– Чтобы закрыть тему, – сказал Пушкин. – Теория вероятности не позволяет вывести закономерность выпадения даже тридцати семи цифр… Вам это известно. Зря потратили свое время и деньги Терновской, собирая статистику рулеток. Статистика есть, а номера выпадают случайно…

– Но она выиграла! – закричала Рузо. – Узнала секрет рулетки!

– Эти записи вы искали в ее бумагах?

– Да, и нашла… Но что-то оказалось неверным…

– Неизвестная записка?

– Клочок бумаги… Как для памяти, Терновская сама записала… Воткнула среди бумаг по акциям…

Пушкин протянул ладонь:

– Прошу показать записку…

Рузо поежилась.

– Выбросила после проигрыша… Какой в ней толк…

Даже если барышня врала, найти записку в таком хаосе непросто: требуется сначала навести порядок.

– Может, Терновская в сейфе прятала полную запись?

– У нее нет сейфа, – ответила Рузо. – Она бы рассказала… Или я бы увидела.

Занятая бумагами и расчетами секретарь даже не догадалась сдвинуть конторский столик с этажеркой. Все, что не касалось расчетов, ее попросту не интересовало. Подход математика…

– Подведем итог вашим штудиям, – сказал Пушкин. – Мадам Терновская каким-то образом нашла секрет рулетки…

– Анна Васильевна хитрая, рылась в записях, что я оставила у нее… Заметила то, что я проглядела… Ловкая была старуха…

– За это вы ее и убили.

Барышня не выразила испуга и не бросилась бежать.

– Какая глупость, – мирно сказала она. – Зачем убивать, не получив секрета? Анна Васильевна меня и в дом не пустила. Я умоляла ее назвать принцип, а она прогнала меня…

– Вера Васильевна тоже прогнала?

– Нет… Обещала прийти сегодня и все рассказать… Жду ее с минуты на минуту…

– Мадам Живокини не придет, – сказал Пушкин, наблюдая за выражением ее лица.

– Не может быть… Вера Васильевна сдержит слово…

– Сегодня ночью умерла. После того, как вы стояли у нее под дверью. Или вошли?

Рузо повела себя чрезвычайно странно: подошла к кровати и легла, вытянув ноги и скрестив руки. Как покойница в гробу.

– Конец… – глухо проговорили она. – Секрет утерян… Терновская передала секрет сестре, та использовала раз и умерла… Я не смогу его разгадать… Это конец…

И она закрыла глаза.

Было так тихо, будто учительница в самом деле умерла вот так запросто.

– Зачем вам тайна рулетки? – спросил Пушкин. – Сколько хотите заработать?

– Мне не нужны деньги, – ответила она, не открывая глаз. – Я мечтала решить великую математическую загадку веков… Чтобы прославиться, как Софья Ковалевская… Уходите… Оставьте меня…

На всякий случай Пушкин прошелся по комнате. Под ногами листы шуршали, как листья. Он осмотрел книжные полки, перебрал несколько писем из стопки и даже заглянул в ящик конторки. Рузо не реагировала и не открыла глаз.

– Мадемуазель Рузо, с сего дня вам воспрещается покидать Москву без разрешения полиции, – сказал Пушкин.

Даже ресница не дрогнула, она лежала неподвижно, как мумия. Что бывает у слишком впечатлительных натур после всплеска эмоций.

Пушкин бережно прикрыл за собой дверь.

12

Лучше умереть, чем бояться. Катя Гузова поняла, что больше не вытерпит. Стерев помаду с губ и чернь с бровей, оделась по-простому, чтобы сберечь дорогое платье, если будут бить в кровь, и отправилась на Лубянку.

Было далеко за полдень. В трактире народу оказалось не много. Половой глянул на Катю и мотнул головой в дальний угол. Меток привычек не менял. Собрав последние силы, Катя подошла к столу, за которым хозяин ее жизни лениво жевал вяленого снетка. Очень уважал Меток эту рыбешку.

– Куда пропала?

Катя стянула платок с бедовой своей головушки.

– Плохо дело… – только сказала она.

Меток сплюнул на пол.

– Не тяни. По делу говори. Некогда мне с тобой лясы точить.

Такая обида накатила, такая несправедливость кругом, что хоть руки на себя наложи. Катю прорвало. Заливаясь слезами, смахивая сопли, охая, она жалобно рассказывала, какая гадина оказалась баронесса. Уж она и умасливала ее, и уламывала – ни в какую не согласилась. Только обидела да угрожала…

Излияния Меток слушал равнодушно, цыкнул на ревущую бабу.

– Дура, ты, Катька, непутевая. Ничего поручить нельзя. Не нашла подход к мадам. Эх, такой шанс загубила… Одно в тебе умение: пьяных до бесчувствия купцов обирать… Дура и есть…

Уголком платка Катя утерла лицо.

– Я-то, может, и дура, а баронесса твоя распрекрасная – подлипало.