Шестое письмо

Православный монастырь в Боголюбово. Фото Я. Филимонова.

Андрей, возлюбленный о Господе!

Вот уже шестое письмо пишется. Уже совершенно успокоилась, что ни одно из них не будет согрето твоими руками. Это по-своему хорошо. Признаться, где-то в чуланчике души, где-то в кладовке души хотелось, чтобы ты согрел теплом своих ладоней бумагу, на которой остались частички моей души. Есть такое слово в церковнославянском: ласкосердие. Красивое слово. Однако лучше любить тебя просто и чисто, как вода родника, как молния. Теперь, после роковой встречи, растянувшейся на полгода, стало ясно, что и получаса было бы довольно.

Когда-то шел первый снег. Слушали «Хованщину». Ты сказал, что раскольница Марфа страшна и прекрасна. Словно свечи Божии, сердце к сердцу, гореть, да с братьями и сестрами. Красиво. Страшно. И совсем не по-христиански. Это тяжелое, адское пламя, которое не ведет к раю. Ах, они жили счастливо и умерли в один день! Это долгая, страшная и сладкая гибель кому-то нравится. В Православии очищение от греха приносит не только боль, но и радость. Истинную радость. Когда бы еще довелось так славно и просто, как детям, дружить, как теперь – не знаю. Жива, весела, довольна жизнью, хоть и немного больна. А ты, если вспоминаешь, приобщаешься к этой чудесной радости. Больше всего, что могли бы мы дать друг другу – светлая память. Высокое подобие связи. Там, где не может быть связи. Человеческие связи распадаются очень быстро. Ведь ты уже давно не нужен мне так, как был нужен.

Проболела несколько дней, совсем поправиться не смогла. Побаливают суставы, мышцы слушаются не очень хорошо. Появилось множество других мелочей. Однажды взглянула на себя в зеркало, и увидела вместо двадцатилетней женщины – домохозяйку. Здесь, в обители, очень изменяются лица. То загораются небесной красотой, то блекнут. Так, что и смотреть не хочется. Волосы остаются на подушке целыми прядями, так что сплю в платке.

Теперь, кажется, уже несколько месяцев прошло, как нахожусь в обители. Первые впечатления начали меркнуть; яснее обнаружилась внутри человеческая машина. Читаю молитвы, а не молюсь, хотя и очень стараюсь молиться. Однако мысли о Христе теперь приходят чаще, и они даже утешают. Будто и Он сам рядом. Посидишь, пожалишься, покаешься, одумавшись, и механическая работа начинает согреваться.

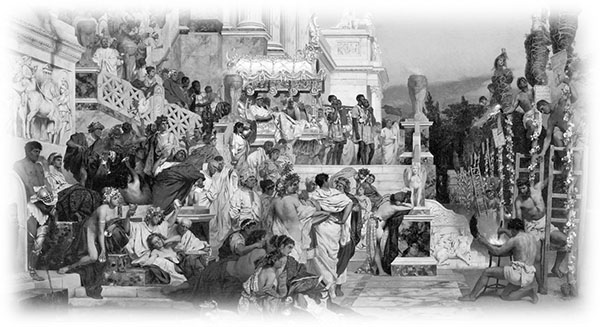

Г.И. Семирадский. Светочи христианства (Факелы Нерона). 1882.

Словно свечи Божии, сердце к сердцу, гореть, да с братьями и сестрами. Красиво. Страшно…

А ведь полгода назад, когда жили в одной квартире, как соседи, сохла бабочкой на булавке, от укола до укола. Порывисто, вдруг, жарко. Но тогда была явная милость Божия. Не потому, что всему, что с порывом, сопутствует Господь. Потому, что судьба уже начала выходить из тени, как неведомая планета. Отец Игнатий подшучивал, задавал какие-то задания, похожие на послушания. Тогда я не решалась уволиться с работы, ходила, каждое утро – к девяти. Иногда после ранней Литургии прибегала, если праздник. Невообразимое ощущение. Подъем – в четыре. Молитва, душ. Потом, шатаясь – из дому, к остановке. Легко, ясно, хорошо. Глубоко внутри. Только тело страшно тяжелое. Через силу добралась до храма. Вдруг – небо, тепло, тайна. Ранняя обедня на Алексеевском подворье заканчивается около девяти. Чудесная! Народа немного, все вокруг тихое и молитвенное. Темнота, свечи, да белая с золотистым завеса позади ажурных царских врат. До первого возгласа сидела на скамейке, в углу. Записки заготовлены дома, если не позабыла. Если позабыла – пишу на столике в пределе, стоя. Неудобно, колени не гнутся, чтобы сесть на корточки. Очень много нужно для записок: чистая опрятная бумага, хорошо пишущий предмет. Случалось, носила с собой и бумагу, и пишущие предметы. Бумага – тридцать пять рублей, много листов. Желтенькая, макулатурная, с лебедем на суровой обложке. По пряди листов носила, в пакетике. Отдавала прозрачной Машеньке, за свечной ящик. Ручки, пишущие предметы покупались в ближайшем книжном магазине, по пять рублей за штуку.

Царские врата. Фото Б. Ионеску.

Ранняя обедня заканчивается около девяти. Чудесная! Темнота, свечи да белая с золотистым завеса позади ажурных царских врат

Теперь уж такой обедни не будет, да и не нужно. Милая, проникновенная утренняя мгла нужна была тогда, в житейской горечи. Казалось, очень тяжело расставаться с тобой. Будто с рук на руки Мане сдавала, но ведь это не так! Ты уж пресытился нашей вольностью, тебе неволи захотелось. Вместо неволи Манина воля оказалась. Хозяину квартиры я заплатила за месяц вперед. Тогда ожидала благословения на путь монашеский. Возможно, поступила неверно, не желая тебе ничего рассказывать. Ты смеялся бы и тревожился. Вдруг – все в движение пришло: вещи, жилье, и так далее. Неожиданный отъезд похож на бегство. Мало ли, какие мысли могли возникнуть! Почти пряталась, старательно скрывала. Может, и не надо было. Может, проще и легче было бы поговорить с тобой, все разъяснить. Не знаю.

После ранней обедни хорошо пить кофе на работе и вспоминать, что было час назад. После того, как уступила тебя Мане, сразу причащаться нельзя было. Но через месяц отец Игнатий к Тайнам допустил. Как раз на праздник. Чуть не лучилась от счастья.

Даже ты в те дни хвалил. Какая спокойная, какая кроткая! Настоящая русская женщина. Не знаю, какая русская женщина. Русские женщины всегда уходят. Они не умирают.

Они уходят, как вода. Ими питаются, ими пользуются. Они до жути похожи на предмет обихода. Несмотря на то, что у предмета иной раз бывает ярко выраженный характер. Русские женщины фантастически, вселенски умны, они даже как-то чрезмерно умны. Так, что живут, будто их нет. Они адски самолюбивы, они собственницы. Они жгучие как лед, они любят навсегда. Никогда ничего не уступят никому, даже соседке, даже страдания своего, даже позора. В каждой из русских женщин дремлет царица. Они райски прекрасны, ангельски кротки и послушливы, любовно послушливы, радостно уступчивы. Но только на вспышку молнии. Была, и вдруг – нет. Вокруг снова – все то, что было и вчера. Все то же, что будет и десять лет спустя. А ее нет. Русские женщины всегда будто рады подчиняться, а рождены управлять людьми, как царицы. В каждой русской женщине не только дремлет, но и умирает царица. Русская женщина всю жизнь живет как в огне и пламени, она видит в дыму. Она горит и не сгорает. Она благословляет и проклинает одновременно. Она страстна и одновременно бесстрастна до безумия. Она не просто жертвует собой, она жертвует собой с любовью, почти со страстью. Она целует свою гибель. Никто не гуляет так легко и самозабвенно, как русская женщина. И никто не презирает грех так, как русская женщина. Никто в подлости и разврате не достигает таких глубин, как она. И никто не молится с такой силой, как русская женщина. Однако она удивительно похожа сама на себя: и в грехе, и в святости. Она не просто обозревает две бездны, она обозревает их одной и той же душой. В ней нет разделения, противоречий, раскидчивости. Возможно, потому русские женщины так любят оборотней. Настанет время, когда русских женщин уже не будет, но зато останутся оборотни, которые будут помнить о русских женщинах. Страшное будет время.

К.Д. Флавицкий. Княжна Тараканова. 1864.

Русская женщина всю жизнь живет как в огне и пламени, она не просто жертвует собой, она жертвует собой с любовью, почти со страстью…

Я не русская женщина. Слишком городская. Не считала моих противоречий. Не разу не сомневалась в любви к тебе. Но и во мне есть огненная черта. Уж лучше сама накажу себя, чем это сделает другой. Сладко думать, что выбранное наказание понравится моему Жениху, как некое украшение. Была бы способна целую жизнь страдать о тебе, отказалась бы от всякого развлечения. Но со мной произошло иначе. Едва ли не в одну неделю пережила всю свою жизнь. Будто умерла. Но глаза видели, ноги еще ходили, рот поглощал, и так далее. Только другого, как ты, не будет. Да и тебя уже нет. Как будто ты умер. Не нужно другого. Правда, не нужно.

Здесь, в обители, легче переносить тяжелые для мира мысли.

Когда Маня казалась тебе веселым ангелом, и ты радовался, что нашел приятный вариант, отец Игнатий уже дал благословение на поездку в П. Ты ведь любил Маню, славно и легко, как меня не любил. Меня ведь так любить невозможно. Выбрала Другого.

Воспоминания закончились. Не знаю, какое у тебя было лицо, когда вы с Маней пришли домой, а на столе в кухне лежала записка. В шкафу еще висели платья, в галошнице стояла обувь, мирская, с каблуками. Возле записки лежали сто рублей.

В П. оказалась на той квартире, о которой писала тебе в первом письме. Дочь хозяйки работала в детском саду, на кухне. Она приносила остатки детской пищи. В пакетах из-под сока и молока. Паломницы разогревали пищу. Белые, стыдливые лохмушки рыбы, смешанные с тушеной морковкой. Вареная капуста с вареной морковкой. Пюре из картофеля с рыбой. Тертая свекла с яблоком. Кажется, и все детсадовское меню. Пробовала, радовалась пище, но долго есть не могла. Невозможно было есть такую пищу долго. Приходилось ходить в паломническую трапезную. Там подавали макароны с жареным луком, и творог. Творог свежий, вкусный. Порой подавали к макаронам даже поджаренное на постном масле яичко. В монастырских хозяйствах, кажется, была целая птицеферма. Хлеб паломницы покупали в монастыре, но редко. Чаще съедали в трапезной, просили добавочный кусочек. О своем житье в П. вспоминаю с теплым и трогательным чувством. Была беспомощна, неловка, наивна и строга.

Пьетро Новелли. Богоматерь и святые на горе Кармель. 1641

Послушание в обители проходит ровно. Хочу думать, что во Славу Божию. Книгохранилище – длинный подвал. Там когда-то было очень сухо. Когда проложили коммуникации в кухню, что-то в почве повредили. И теперь в подвале весной бывает очень сыро. Ближайший кран с водой – в соседнем подвале, в трапезной. Так что все вещи, которые надо мыть, протираю тряпкой. С благословения матери Лукии. Книг полно: десять полных стеллажей. Все, понятно, духовного и исторического содержания. Вся история обители, в записях и документах. Протираю книги почти сухой тряпкой, раз в неделю. Первый месяц был самый тяжелый. Мыла все стеллажи. Особенно уставала от ношения воды. Тридцать ступеней вниз, потом – тридцать ступеней вверх. С полной шайкой чуть теплой воды. Вода остывает, грязь прилипает к коже. Руки после уборки растрескались, так, что пришлось мазать освященным маслом. Поверишь ли, не могла даже ложку взять пальцами. Однако причастилась, и язвы понемногу прошли. Помогло и то, что после первой уборки невольно отдыхала. Лежала в келье и молилась, долго. Едва поднялась – снова в книгохранилище. Так, между болезнью и болью, закончила уборку. Вымыла стеллажи и крохотные окошки, пол и тридцать ступеней.

Рыбы и пять хлебов. Автор фото неизвестен.

Мать Анастасия раздавала всем молящимся хлеб, мягчайший монастырский хлеб, который сестры с молитвой обмакнули в вино. Хлеб, напоминающий о Христе

Потом снова слегла: сильно ослабели ноги. Пишу, положив листок бумаги на подносик (мать Анастасия еще посуду в трапезу не отнесла). Листок, на котором написано письмо, как и предыдущие, вырван из «тетрадки для исповеди». Для матери Лукии нужно записывать все. Получается почти дневник. И письма к тебе – тоже дневник. Не знаю, сколько их будет еще. Возможно, что немного.

Подумалось, ты еще не можешь себе представить, что чувствует великолепный корабль, отправляясь в плаванье. Потому и описывать чувство не стану. Множество слов, обозначающие нечто единственное и возлюбленное, как бы сливаются в одно слово. Свежо, холодно и одновременно горячо. Свободно и тяжело – одновременно. Знаю, что видела только начало. Однако уже имею уверение, что продолжение – лучше. В том, что продолжение будет, имею самое светлое уверение.

На Богоявление была настоящая всенощная: с десяти вечера до семи утра. Очень много паломников. До конца, до крестного напутствия после Литургии, остались немногие. Радостной казалась даже усталость. Мать Анастасия раздавала всем молящимся хлеб, мягчайший монастырский хлеб, который сестры с молитвой обмакнули в вино. И мне положила в ладонь хлеб, напоминающий о Христе.

С любовью о Господе. Было бы странно, если бы я в Нем сомневалась. Но было бы странно, если бы вдруг вздумала щеголять своей уверенностью.

Послушница Вера.

Назад: Пятое письмо

Дальше: Седьмое письмо