Седьмое письмо

Церковь в Новосибирске. Фото В. Коваль.

Друг мой Андрей, Христос Воскресе!

Последнее, шестое, письмо написано зимой. Теперь весна, Пасха. Весь февраль и весну болела, тяжело болела. Матери Анастасии пришлось много потрудиться. Но Бог миловал. Иногда и вдруг становилось легче. Снова выходила на послушание. В храме бывала каждый воскресный день. Всю седмицу приходилось лечиться и выполнять посильное послушание келейно. Научилась старинному монашескому рукоделию, «плетению узлов». Плела на продажу четки. Занятие интересное. Первые несколько четок-соточек вышли плохо, неровные. Затем приноровилась. Четки, а так же расписные керамические кружки, служат благочестивыми подарками паломникам. Конечно, стоят в нашей лавке дороговато.

Некоторое время назад был слух, что на обитель наложили огромные налоги, как на коммерческую организацию. Потом оказалось, что налогами только пугали. Будто хотели выпросить чего местные власти. В Псково-Печорском монастыре, слышно, тоже по поводу налогов разволновались. Думается, что обитель – это такая особенная земля. Она всегда как бы волнуется под ногами на ней живущих людей, как облака, как воздух, наподобие небесной тверди. Ты, кажется, хорошо понял мою впечатлительность. А ведь теперь мне гораздо спокойнее и легче, чем было там. Хоть и болею – почти постоянно. По словам Святых, без болезни в монастыре нельзя.

Великий Пост прошел совсем как до поступления в обитель: и спала, и ела, и на богослужения ходила «по силам». Старица Лукия, кажется, не решается делать каких-то заметных послаблений относительно общего режима, но и не дерзает спрашивать как со здоровой. Сестры не всегда поминают как болящую. Когда хожу на послушание – поминают без этой досадной приставки. А я к ней так уже привыкла! Так что теперь не здоровая, и не больная, как говорят в монастыре. Здесь полезно именно «прибаливать». Тогда гораздо легче переносятся всякие недостатки, и ближних – тоже. Но есть одна опасность – думать только о своей болезни.

С какой-то пасхальной улыбкой вспоминаются небольшие годы, проведенные на Алексеевском подворье. Даже вездесущая Инна. Она была первой знакомой в новом мире Церкви. Приятельствовали недолго. Инна взялась за мое воспитание с усердием, но оказалось, что у меня гораздо больше простого опыта. От мамы передалось. В первые недели знакомства мы с Инной довольно часто пили чай у нее дома. Инна рассказывала, как она хочет стать монахиней. Наоборот, я понять не могла, почему же обязательно надо стать монахиней? Это ведь совсем особый разговор, приходское боярство, так сказать. Я ведь много чего навидалась, невольно путешествуя за мамой.

– Ты не понимаешь! – вспыхивала Инна.

Теперь виню себя, что тогда напрасно ее поддразнивала.

– Можно быть монахиней и стучать на компьютере.

Успенский пещерный храм и ризница Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Фото Г. Михалишиной

Фраза о компьютере развеселила. Благодарность Инне. Тогда ты все задавал каверзные вопросы по поводу моей новой жизни. Кстати, мне действительно трудно было в обители привыкнуть к отсутствию компьютера. Даже сложнее, чем к отсутствию душа и ванны. Или смириться с тем, что ничего покупать не надо.

Светлое Воскресение Христово встретила, сподобил Господь, вместе со всеми. Пела на клиросе любимый Пасхальный Канон. Какое же чудное богослужение на Пасху!

Теперь, в недолгой тишине Пасхальных седмиц, отчего-то вспоминаются ледяные московские улицы, в преддверии Рождества. Как мы с тобой куда-то шли. В районе Чистых Прудов или Кузнецкого Моста – не помню. Яркие, разноцветно и любопытно смотрящие окна. Лед, твое усталое, будто нехотя, внимание. С добавкой: так со всеми, как с тобой. Та зима была прощальной. Конечно, все пестрые городские воспоминания теперь больше похожи на наваждение, и возвращаться в них небезопасно. Можно погибнуть от уныния. А тем не менее, я ведь ничего не потеряла, а только приобрела. Но тот холод, твое рассеянное внимание много сделали для того, чтобы я оказалась здесь. Если, думалось, лучший человек таков, то другие на него похожи. Тогда еще хотелось называть тебя лучшим, чтобы сохранить хоть какое-то уважение. Нет, здесь, среди родных и милых стен – не может быть и не будет лучше, чем было. Бесполезно размениваться. Я не найду здесь радости жизни и любви. Так что в памяти остались ноябрьские улицы Москвы, между Чистыми Прудами и Кузнецким Мостом, а тебя теперь даже и не узнаю. Забыла, веришь или нет. Забыла даже лицо.

На Фомину Неделю снова приехал отец Игнатий. Совсем белый, даже какой-то пожелтевший. Поговорил минутку. На воздухе, в саду Царицы Небесной. Говорил – не помню что, потом каялась, что забыла. Что-то о смирении, о самом глубоком смирении, чтобы считать себя хуже всех. Говорил как-то осторожно, будто ему интересно, слушаю его или нет. Конечно, сама виновата, что так получилось. Был Батюшка, стал – не знаю кто. У меня ведь, кажется, все в жизни так. Очень быстро разуверяюсь. Очень нужно было в критические минуты, в холоде и сырости, добавкой к рыбке с вареной морковкой, слышать его укрепляющее слово. Ведь одно только слово нужно было, и я его не получила. Потом (теперь можно рассказать) писала ему письма. Много писем. Не как тебе – полдюжины. Ни на одно письмо не получила даже малой записочки, даже картинки. У Батюшки теперь нет времени отвечать на письма. Так что этот минутный разговор был уже как бы и не нужен. А деньги – ну что, деньги. Он заплатил ими за то, чтобы не видеть меня, но так думать нельзя.

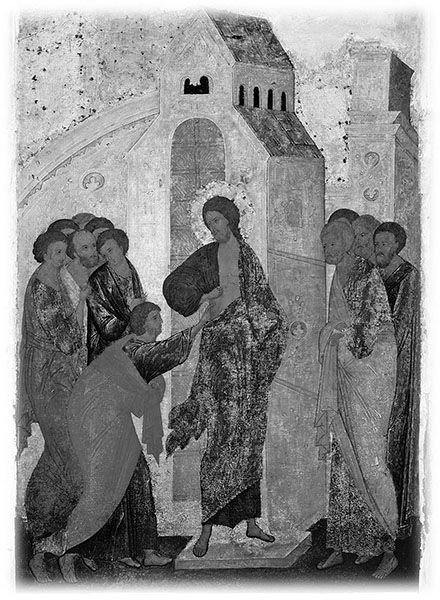

Уверение Фомы. Православная икона. Начало XVI в.

Теперь за Батюшку – схимница Лукия, хоть какая-нибудь. И мать Анастасия. Недавно сшила ей новую ряску и скуфеечку, к Пасхе. На руках, кое-как, но сшила. Она носит, довольна. В первый же день залила подарок супом. Так что обновку мыли вместе. Я тоже воду носила, целых три ведра. И тому даже радовалась. Здесь, в обители – лучше радоваться. В миру тревожилась, что радость украдут.

На прошлой седмице было неожиданное посещение: приехала мать. Прожила в монастырской гостинице дня три, затем уехала. Хотела жить долго, как можно дольше. Но какие-то дела вызвали ее в Москву. Она нисколько не изменилась. Да и времени прошло немного, зачем сильно меняться-то. На голове у мамы все тот же странный берет, в который чего-чего только не зашито, даже ладан. Между прочим, здесь почти все матушки ходят с ладаном во рту. Говорят, помогает от празднословия и от зубной боли. Инна порадовалась бы такой изюминке, и при каждом вопросе дышала бы ладаном на отца Игнатия. Господи, помилуй, вот и напразднословила. Такая вот легкомысленная любовь к ближним и дальним.

Мать сначала хотела бранить, а потом приняла независимый вид. Снова несколько раз повторила, что «только молитвенники», что «ты поздно спохватилась», что «Господь, может, и простит, если покаешься». Тяжело было слушать ее. Ликовала и радовалась Пасхе, но пришлось ублажить и маму – помолиться о ней. Она, кажется, ничего удивительного не находит в том, что я ушла в монастырь и что у меня как-то получилось тут сколько-то прожить. Будто так и должно было быть, и еще ей должна осталась. У меня, грешной, нет ни капли чувства долга. Будто это – даже не мачеха, а неизвестно – кто. Однако надо ее любить, и молиться о ней, как и о бабке. Как рассказала мама, бабка высохла, но все еще шустрая и «всех нас переживет». Может, денег у нее теперь – тысяч сорок.

Пасха – праздник сильнейший, огненный и блистательный. Он полон – всем, так что маленькому человеческому глазу может показаться, что Господь несправедлив, усаживая на вечере своей обидимого и обидчика рядом. Переживала это чувство. Хранитель, видимо, умолил. Мне даже не подумалось о несправедливости. Только немножко горько было. Пасха победительна, прекрасна, светоподобна. Как восхитительно видеть золотистую первую полоску солнечной зари над почерневшими стволами старых деревьев! Она ослепительна, как молния! На Литургии вышла подышать воздухом. Здесь многие сестры «задыхаются» во время богослужений, особенно при большом скоплении паломников. Только минуток пять дышала морозным утренним воздухом, но за эти пять минут вполне озарилась пасхальной радостью. Хотелось запеть, тут же, на холоде, восходящему солнцу. Но вовремя спохватилась. И так все горло саднило.

Н.К. Пимоненко. Пасхальная заутреня в Малороссии (в ожидании освящения пасок). 1891

Пасха – праздник сильнейший, огненный и блистательный…

Наоборот, Рождество – праздник какой-то грустный. Всегда больно слышать, как поют о радости совсем не радостными голосами. Больше – никакой радости и не хотелось. Когда поют песнопения Рождества, вся душа болит. Будто всем своим составом плачешь. Жалко Младенца, пришедшего на такие страдания. Даже лучшие и самые чистые воспоминания уходят в тень перед этой мягкой, теплой, светящейся болью. Кажется, даже святому невыносимо было бы видеть Бога в овечьих яслях. Ближе к Рождеству отчего-то всегда изменяюсь, будто начинаю умирать. К Пасхе силы неведомо возвращаются, но ненадолго. Кажется порой, что умру Рождественским Постом. Но это так, в виде догадок. Нужно научиться жить без таких догадок. Когда с тобой говорит Бог, догадки лишние. Очень верится, что порой со мной говорит Бог.

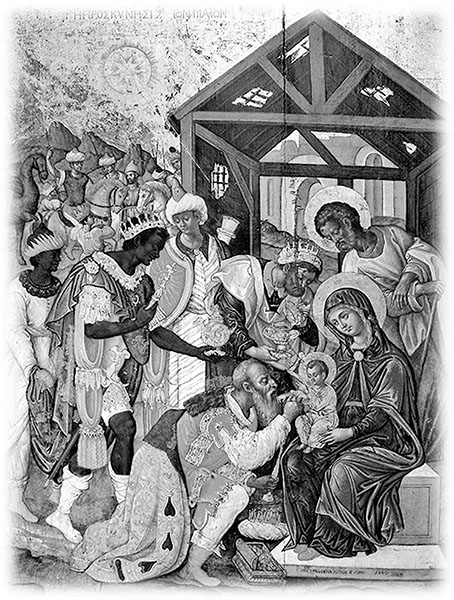

Поклонение волхвов. Византийская икона. Точное время создания и автор неизвестны.

Когда поют песнопения Рождества, вся душа болит. Жалко Младенца, пришедшего на такие страдания

Среди прозрачной зелени, на садовой поляне, была устроена на Пасху общая трапеза. В трапезе принимали участие все, даже монастырские работники. Для них гостелюбивой игуменьей накрыт отдельный стол. Отчего-то не елось. Все отдавала матери Анастасии. Однако бутерброд с сыром съела и выпила стакан чаю. Как в миру. Немножко досадно, что некоторые мысли и поступки в монастыре покрыты патиной плотского. Привычки очень сильны. Они сразу же не исчезнут, а пока их перемелешь. Нужно сильное руководство, чтобы сократилось время. У меня нет такого руководства. Может, у кого и есть. Я не поверила бы, но порадовалась. Хоть у кого-то.

Схимница, мать Лукия, говорит мало, и решительных наставлений почти не дает. Это не Старец, живущий под Загорском. Однако руководит нами матушка довольно аккуратно. Обычных в монастыре рассорок, Бог милует, нет. Было раз, постом, две сестры бесновались. И я тоже – чуть не взбесилась, на них глядя. Весь вечер с матерью Анастасией молились, чтобы нас миновало такое горе. Сестрички жили в соседней келье. Только потом поняли мы, в какой опасности находились. Могли и сгореть, как народоволки в тюремной камере.

Прожив в монастыре полгода, для себя определила два состояния. Только для себя – пока. Не знаю, насколько они отвечают чувствам остальных. Первое – важность согласия. Даже если на тебя валят задания сверх твоих сил, все равно надо согласиться. Как здесь говорят – за послушание. Господь сам распределит задания, Он лучше людей. Раздор уходит во сто раз тяжелее, чем болезнь. И переносится во сто раз тяжелее. Я это по своим отношениям с матерью поняла. Второе – умение сохранять святые впечатления. В миру часто бывало так. Сподоблюсь причаститься святыни, вернусь домой. Полдня как-то сохраняю себя. Читаю святые книги, молюсь даже. А вот вечером как-то рассеиваюсь. Будто и не было дня воскресного.

В неделю Жен-Мироносиц пришел помысел – отпроситься к Старцу в Загорск. Гнилушки пособирать. Или – что благословит. Вечером шла к матери Лукии с твердым намерением просить согласия на поездку. Вечер был прохладный. Пока подошла к келье схимницы, уже зуб на зуб не попадал. Решила от поездки отказаться. Даже помысел не рассказала, будто помысел совсем чужой был. Бывают такие помыслы. Хочется, например, кофе с ароматом ирландского ликера. Или тирамису с вишней. Или мысль на компьютере набрать и сохранить как отдельный файл в папке «Мои документы». Я их даже за желания не считаю.

Иногда приходит довольно сильное чувство, что я никогда не выйду из обители. Даже не хочется выходить. Будто так и должно быть – всегда. Будто немного жить осталось. Но это очередная лишняя мысль, плотская.

Великое мужество – прожить всю жизнь, от капли до капли. От первой слезы до последней мокроты. Волнуясь, соглашаясь с повышенными к себе требованиями, падая, соглашаясь со своими немощами. Лучше, конечно, если бы не падая – да не возможно. Падать ведь не обязательно. Времени, отпущенного для жизни, так мало, будто это только три-четыре года. Будто от встречи – до расставания. Здравствуй – прощай. Страшно, на самом деле. И укорачивать этот крошечный век совсем не надо. Лучше жить, как Бог предлагает. Будто спасаешься из какого плена.

Заканчиваю письмо. Думается, что восьмого письма не будет. Теперь вместо писем – одни только теневые воспоминания: без лица и без имени. Что ж, ты сам выбрал их.

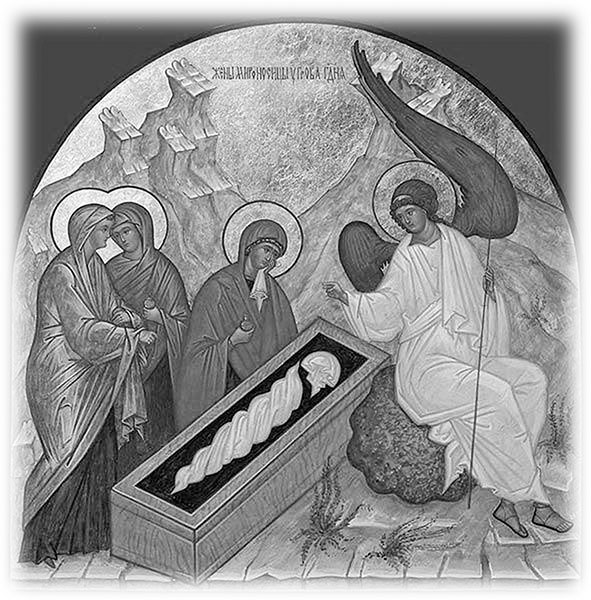

Жены-мироносицы у Гроба Господня. Православная икона

Когда-то, еще на пути в обитель, старалась представить, и не могла представить, какие лица были у тебя, и у Мани, когда вы нашли записку. Ведь для нас троих уже были куплены билеты к Черному Морю. Сдала свой билет: нужны были деньги. И купила билет в П. Билет в новую жизнь. Наивно и решительно, так ведь по-твоему.

Г.И. Семирадский. Христос и грешница. 1875.

Прощай, когда-то, и теперь – любимый человек. Христос оказался милостивым

Прощай, когда-то, и теперь – любимый человек. Христос оказался милостивым. Думала, что никого не буду любить, что возненавижу людей. Но Господь послал тебя, твою прочную и одновременно изменчивую дружбу. Конечно, больше говорится о твоей дружбе, чем она была на самом деле, да ладно. Твое словцо: прорвемся!

Окаянная послушница Вера.

Как именно и кто передал письма покойной монахини Любови матери схимнице Лукии, неизвестно, да и старая монахиня не рассказала бы. Возможно, их нашла мать Анастасия и передала старице. Знал ли отец Игнатий о кончине своей духовной дочери, сказать не могу. Но письма покойной в виде назидания некоторое время читались сестрами обители. Мать игумения Анна, хотя не находила их благочестивыми и полезными для чтения в монастыре, читать не запрещала. Особенно молодым монахиням.

Что касается некоего Андрея, в письмах монахини Любови упоминаемого, то о нем решительно ничего не известно. Да, кажется, и не надобно.

Назад: Шестое письмо

Дальше: Пассажир. Рассказ