Третье письмо

Зимний пейзаж с церковью. Фото Ерковича.

Возлюбленный о Господе Андрей!

Рада возможности снова написать тебе письмо. Отчего-то верится, что письмо коснется твоего сердца, даже если не читаешь. Верится просто, только вот волнуюсь чуточку, совсем чуточку. Скажешь: мистика! А мне кажется, что я выбрала новую жизнь именно потому, что в ней нет мистического безумия. Та, прошлая моя жизнь напоминает мне музыку, в которой много строгой и красивой готики, есть и много этнических элементов. Даже есть что-то родное, как на Пасху поют. Или панихида. А теперь моя жизнь похожа на дыхание, и оно – как музыка. Теперь не нужно путаться в определениях, а образы здороваются друг с другом святым целованием.

У Святых, я верю, нет ни в чем недостатка.

Мне вспоминается тот вечер, когда я бежала из дому. Потому вспоминается, что крылья моего сердца тоже трепетали от неизвестности и новизны. Меня чуть-чуть пьянила эта новизна. Она играла в крови, и мне было легко все оставить. О тебе, признаться, тогда думала с усилием. Да и все прожитые вместе полгода… Прости, заставляла себя думать о тебе. А теперь будто парю в теплых потоках, и мне легко. Только вот о Христе тоже думается с усилием. Но это уже другая жизнь, духовная.

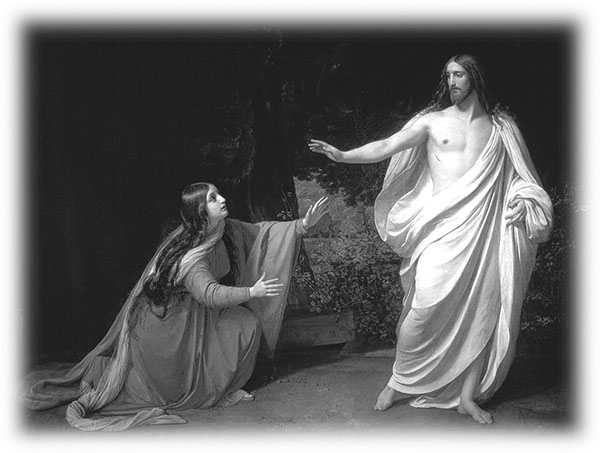

А.А. Иванов. Явление Христа Марии Магдалине после воскресения. 1835.

А теперь будто парю в теплых потоках, и мне легко. Только вот о Христе тоже думается с усилием. Но это уже другая жизнь, духовная

А у нас с тобою была любовная каторга. Ты, как мужчина, должен очень понимать, что каторга. Покинутое и недоступное всегда нам кажется лучше того, что есть. Я тоже понимала, что каторга, только вот мириться поначалу не захотела.

Как я была глупа и смешна, собирая свое бельишко (обязательно лучшее!), чтобы тебе понравиться. Как нелепа, опасаясь гнева бабки и матери!

В бабкиной комнатенке лежали деньги. Они были зашиты в новый чехол перины. Ситчик на чехол, по двадцать рублей метр, шесть метров, я сама покупала. Белые и алые розы, по желтому полю. Чехол шила бабка, на швейной машинке с ручным приводом: «Зингер». Машинку купила мать, заняв денег у бабки. Потом мама довольно долго отдавала бабке занятые деньги, чуть не по рублю. Мне пришлось помочь ей, сотней рублей. Отдала свои последние деньги.

Бабка всегда как-то странно улыбалась. Будто ее выругали грязно, а потом прощения попросили. Теперь она наслаждается тем, что у нее прощения попросили. Когда-то бабка была прислугой, в шестнадцать лет, у нэповской богачки. В чехле на перину находился карман. Про карман я не знала, но как-то догадалась, где он находится. Недаром же они меня ведьмой называли. Обе – мама и бабушка. Мне порой даже нравилось, что так меня называют.

Как я была глупа и наивна, пытаясь им возражать! Как не нужно мне было говорить с ними, ни о чем. Даже не нужно было отвечать на их вопросы, совсем, ни на какие. Теперь, издалека, только лучше понимаю, как беспомощны были они сами. Как достойны молчаливого сочувствия. О котором я и помыслить тогда не могла. Теперь жалею, что горячо возражала им, говорила какие-то резкие, тревожные слова. Бабка только радовалась, что я ругаюсь, улыбалась и довольно авторитетно отвечала:

– Да как же это так может быть?

Когда зевала, бабка аккуратно крестила рот, и при том кряхтела.

Мать, наоборот, на каждый мой выплеск холодно ярилась и завывала:

– Ты – мое говно!

В тот день, когда казалось, что весь этот ужас вдруг останется позади, я стояла возле бабкиной постели, точно зная, где находится карман (это меня лукавый научил!). Смеялась, от души, только нервно. И думала, что денег не возьму. Однако в карман заглянула, только чтобы проверить, есть ли там деньги. У меня ведь совсем не было никакого оправдания, а ты не хотел никаких сложностей в отношениях. Мне казалось оправданием, что я увижу деньги и не возьму их. Так вот, в кармане под периной было тридцать тысяч долларов. Старыми небольшими бумажками, по сотенке. Возможно, сколько-то еще было за образами, и еще где-то, в золотых вещах.

Отец мой умер, когда мне исполнилось восемнадцать. Он успел подарить мне несколько вещей из золота. Ты знаешь уже, на что они мне пригодились.

В тот день я стояла возле небольшой, пышной бабкиной кровати, смотрела на карман и смеялась. Мама и бабушка опасались меня оставлять одну дома. Несколько раз я уже искала деньги. Теперь так вышло, что мама уехала в очередное странствие, а бабка собирала на шоколадные конфеты возле Богоявления. Они думали, что я на работе. Я действительно была на работе. Только с недавних пор стала приходить вместо пяти в восемь. Куда и на что уходили три часа, ты знаешь лучше меня.

Вдруг я очнулась. И взмолилась радостно, что очнулась, как от наваждения. Перестала бояться, что останусь без их денег и стен. Они для меня чужие, совсем чужие. Мама и бабушка – какие странные слова! Они воровали мои документы. Я была их заложницей. Скорее подхватила сумку, в которой кроме пары книг, молитвослова с Новым Заветом и кружевного белья, не было ничего, и тихо вышла из квартиры. Так же тихо, как и зашла. Чтобы соседи не слышали.

В семье, в которой я родилась, одни женщины. Мужчины к ней как-то не относятся. Мужчины все как будто чужие. Стройный курчавый отец, философствующий двоюродный брат. Мать, бабка и старшая сестра – все сделаны как будто из одного куска дерева. Они до ужаса похожи, до рисунка морщин и цвета кожи. Моя мать, несколько раз побившая бабку наговоренной веревкой (за колдовство), со временем станет точно такой же, как бабка. Они обе сыплют соль на порог квартиры. Мать предпочитает соль, якобы освященную на Святой Четверг. Теперь я знаю, что в Святой Четверг не совершается никаких молебнов. Соль просто кропили в алтаре святой водой. По просьбе таких же, как моя мать. Эта соль, так же как и запивка в Лавре, меня мучили очень долго. Мать стенала каждый Великий Пост:

– Неужели теперь вовсе не будут освящать соль? Как же тогда спасаться?

В Лавре же, сразу после Причащения, нещадно давила мне на холку рукой:

– Пей теплоту, нечисть! Не слышишь святыни!

Мне думалось, что хватит и одной кокотницы теплоты. Так называется разбавленное горячее вино. Но мать считала, что так Бог подает благодать – количеством кокотниц.

По мнению матери, бабка колдовала. Сначала мать, а потом я, по наущению матери – тыкали в обои бабкиной комнаты наговоренные иголки. Мать видела сны, в которых отца, бабку, и меня, наверное, узнавала в слугах сатаны. Замужества своего она не любила, считала что ее «приворожила мать».

Симон Ушаков. Тайная вечеря. Икона. 1685

Как мне хотелось все это забыть! Не к лицу послушнице, примирившейся с прошедшими и будущими скорбями, вспоминать нехорошее о своих родственниках. Их нужно простить. Искренне согласилась, что нужно. Нужно еще много любви, чтобы смогла их простить полностью. Чтобы пришло христианство. Ведь ни мать, ни бабка не сделали мне ничего дурного. Они по-своему любили меня. Их не переделать. И мне надо молиться за них больше, чем за кого-либо. Раньше бы начала молиться, если бы знала, что хоть сколько-то дорога им. Если бы у меня не было тебя.

Месяц мы с тобой ютились в квартире Букаты, который уехал в Канаду. На третий день, как мы там поселились, ты пригласил в гости Валежина, а он взял меня секретарем-референтом в свою компанию. Я стала получать в десять раз больше. Стала жутко уставать на работе и болеть. Тогда-то и поняла, что мы скоро расстанемся.

Первый день в обители завершился откровением помыслов старице. Но до того было нечто, что мне запомнилось. И о чем хотелось бы рассказать.

Сокелейница моя – из крестьянок. Погорелица. В том, что сгорело все ее хозяйство, увидела Божий перст, и пришла в обитель. У нее (спаси ее, Господи!) хорошее здоровье, много опыта управления с хозяйством, и какая-то легкая простота в вере. Она отдаленно напоминает мою родительницу. Настойчивостью и какой-то чрезмерной отзывчивостью. Зовут ее мать Анастасия. Мне ее имя очень нравится. Она тут же заметила, что я ослабела, и поддерживала меня под руку, пока шли до храма. В храме шепотом покрикивала на меня: не садись! И снова подхватывала под руку. Так я и простояла всю вечернюю службу, вися на ее плечике. При выходе она сказала мне:

– Такое бывает, что ноги не идут. А ты – Христос Воскресе!

Ноги, конечно, шли плохо, но – Христос Воскресе! Вечером, с благословения старицы, написала письмо ее брату. Анастасия пишет каракулями, и всегда процарапывает бумагу шариком. Получается письмо с дырками. Даже непонятно, когда читаешь ее почерк. А уж об орфографии и синтаксисе приходится забыть.

Старица Лукия, которой все сестры открывают свои помыслы, с первого взгляда не кажется старицей. Просто монахиня. Но лицо у нее светлое, сухое, даже худое. Детское лицо, лицо земного Ангела. В пыли от морщин, и в лучах улыбки. Рассказала ей все свои сомнения прошедшего дня. Будто ждала от нее похвалы за откровенность. Старица повела укутанной в апостольник головой и сказала строго:

– Мы любим прекословить, и нам это нравится. Как быть?

– Считать, что правильно, если ругают. И не хвалиться, – вдруг ответилось.

Мать Лукия помолчала несколько мгновений. Потом тихо вздохнула.

– Не знаю, что вам сказать. Мы уже очень умные.

Мне хотелось сказать, что не умные, а гордые. Внутри я съежилась, и тоже вздохнула.

– Умные.

– И то ладно, – довольно весело сказала мать Лукия.

Подняться с колен оказалось больно и тяжело. Затем, при расставании, мать Лукия заметила аккуратно и сухо. Будто не о главном говорила:

– Бог даст, попрошу у матери Н., чтобы она вас поставила к книжкам. У нас большое книгохранилище. Там нужно убираться, часто. И следить за книгами, чтобы не отсырели. Если Бог даст, устроится ваше послушание. Молитесь за меня, недостойную.

Согласилась, поблагодарила схимницу. Спросив благословение, вышла. И только на пути в келью сообразила, что послушание в монастыре – основа жизни. Определенное послушание много значит. Именно послушанием врастаешь в духовную семью.

За Литургией меня поставили на клирос. Пела тихо, но, как мать Х. сказала, ровно. Значит, и впредь ставить будут. На клиросе в монастыре – не как в миру. Легче. И тяжесть службы поначалу как-то уходит. Как потом будет, не знаю.

Мастер из Хоэнфурта. Воскресение Христово. XIV в.

После Литургии пошла в трапезу вместе со всеми сестрами. Пронесся слух, что в нашу обитель скоро приедет известный московский священник. Было очень мило замечать, как все сестрички очень хотят поговорить о том, что будет гость, но все крепятся и молчат. Только улыбаются пронзительнее, чем обычно. День провела в книгохранилище. Книгохранилище опишу потом. Это долгая история. Наглоталась пыли и почернела от грязи. Вечером слегла в жару. Письмо написала в благословенный воскресный день, лежа и болея.

С любовью о Господе.

Послушница Вера.

Назад: Второе письмо

Дальше: Четвертое письмо