Книга: Приходские повести: рассказы о духовной жизни

Назад: Мой дорогой Максим (Рассказ)

Дальше: Глава 2. Всадник

Партия для швейной машинки (Повесть)

Храм Патриарха Тихона. Москва. Фото А. Савина.

Глава 1. America, Good Morning!

Церковь святой Татьяны. Самара. Автор фото неизвестен.

Некоторое время назад Сима выслушивала по телефону сообщения, что ее родственники (близкие и не очень), знакомые (хорошие и не очень) уезжают в Америку. Услышав, не знала, радоваться или плакать. Принципиально на проводы не ходила и никаких контактов с уехавшими не поддерживала – зачем? Принципиально не осуждала отъезд. Просто не могла понять; никого из уехавших не могла понять.

Между Симой и любителями заграницы словно бы установили невидимое стекло. Сима критически относилась к желанию посмотреть на мир: зачем лезть из своей шкуры вон и примерять заведомо неподходящую, когда потом в этой же шкуре жить? Или она нечувствительным образом поменяется? Вряд ли.

Сима казалась цаплей на улице города. Длинная, очкастая, с неровной походкой. Под стать внешности – имя. Редкое, из другой эпохи: Серафима. Просто – Сима.

Сима не хотела даже однажды побывать за границей, потому что особенностей заграничной жизни не могла представить, а необходимых ошибок делать не хотела. Может, кто-то и переживет, что в кафе для собак позавтракал, но не Сима. Английский язык она знала довольно слабо. Знакомые и родственники (солидные) считали Симу недоумком: сама себе жизнь заморозила. Но побывать за границей Сима действительно не желала. Она ни разу не была в странах дальше Эстонии, а точнее – Янтарного поселка в Калининградской области. Побережье Балтийского моря Сима очень любила. Там – голубоватые волны по белому песку; водоросли, мягкие – холмами и волнами. В них можно завернуться, как в покрывало. За всю свою небольшую жизнь Сима на Балтике отдыхала всего три раза.

Все привычки и настроения Серафимы: изысканные и одновременно простые, с терпким оттенком, как дегтярное мыло – местные. Московские. Сима, после размена с родственниками переехавшая в далекое Измайлово, родилась в Москве. По представлениям дам в возрасте восьмидесяти лет. Место рождения – дом в Орлово-Давыдовском переулке. Москвичи, судя по разным наблюдениям, не особенно разделяют город на «рабочие» и «элитные» районы. Москва для москвича – нечто целое. Хоть и с центром. Сима свое «рабочее» Измайлово любила. Не только за парк.

Кафедральный собор Христа Спасителя. Калининград. Фото First-film.

К Симе, не вспомнить, когда, пришло чувство другой страны. Ничего общего с желанием посмотреть мир оно не имело. То была мучительная и счастливая мечта. Легкая, золотистая – фонтан ароматических блесток. Америка. America, good morning! Янтарные леса с прозрачными озерами, в которых сверкают осенние слезы – трепетная близость свободной Канады. Первый снег – Рождество и день рождения в одном из штатов Новой Англии. Накрахмаленные горничные, слушающие присыпанного мукой негра – юность в Нью-Орлеане. Америка! Good morning! Нью-Йорк в расцвете лет: восемьдесят седьмой этаж. Незнакомая дама с крысиным личиком и походкой балерины. Good morning! Восемьдесят восьмой этаж: неужели она меня знает? Скорее всего нет, но здесь – удивительно! – здороваются все! В утренней Москве нечаянное хамство воспринимаешь как выражение добродушного настроения. В Америке – good morning! Последний момент жизни под вспышку красивейшей улицы Нью-Йорка. Последний момент жизни под последний аккорд пронзительной и тихой гитары: звуки тишины. Сима цепенела, вспоминая нечаянно посетившее впечатление.

Внутреннее убранство православного Свято-Троицкого собора. Чикаго. Фото JeremyA.

Америка виделась ей тихой и строгой, как девушка, почти девочка, воспитанная в семье баптистов

Америка виделась ей тихой и строгой, как девушка, почти девочка, воспитанная в семье баптистов. В клубе – под руку с братом: чтобы не тискали. Девушка, живущая непременно в двухэтажном домике, в тени небольшого июньского садика. Там вдруг просыпал звуки колокольчик: мелодичный, купленный у китайца. Good morning! Молочница, голубоглазая фея с великолепными зубами: good morning, миссис Робинсон!

Улицы Фриско: полупустые – днем; к вечеру они оживают такой ужасающей пестротой, что хочется бежать от них прочь. Бежать – прочь отсюда, зажмурив глаза. Но на пути вырос уже грозный, огромный, чопорный Los Angeles, Город Ангелов, которых на все Штаты, наверно, уже ни одного не осталось. В конце пути предстает белый, почти классический Вашингтон – с истерической ноткой. Белый, как ханукальные свечи, как парик масона – Вашингтон. Good morning!

Здесь кола – со вкусом ванили; чизбургер – обязательно горячий. Не чета московским котлеткам. Люди: каждый – улыбается! Не верится в то, что все – улыбаются! Но – посмотрите сами! Запахи: утренние, горячие, почти живые! Шесть утра.

Видение приходило само по себе, завораживая, заставляя сидеть и смотреть в легкое, покрытое нечаянными облаками небо. Совсем другое. Похожее на воздушный шар.

Десятилетие, даже больше, лет пятнадцать – проскользнуло, оставив острые и рваные отметины. Сима прошедшие годы вспоминала с интересом. Наблюдательная, высокая, в очках, похожая на первую любимую учительницу. Одно из самых сильных воспоминаний: как почти ежедневно изменялось лицо Москвы. Взрослели и застывали, подобно стеклу, нравы ее знакомых. Одни уходили, с другими разводила судьба. Ни одного человека, не затронутого временем! Посмотришь на старших, вглубь времени лет на пятнадцать – отношения прочнее! Старшие: притерлись, сжились, привыкли. А ее ровесники – нет. Зато все – талантливые. У каждого – свой зачес.

Сима Веригина, длинная худющая блондинка с низким голосом, из-за которого многочисленные знакомые называли ее учительницей, напоминала фотографии в старом журнале «Ровесник»: поблекшие, но милые. С них смотрят наивные, чуть смешные лица: очки-велосипед, обаятельные локоны ниже плеч. В мыслях: всем нужна любовь.

Середина восьмидесятых принесла взрыв. Мир вдруг, в очень короткое время сгустился до критической массы – везде. Лет десять назад о происходящем нынче в Москве только на передовых кухнях говорили. Почти всем казалось: как хорошо, что у нас будет изобилие вещей! Но испытание сытостью так и не настало. Одно из самых трудных испытаний – проверка сытостью. На фоне тоскливых глаз детдомовцев. Но ведь ждали не сытости! Ждали свободы! Сима жила именно свободой – всегда; с самого рождения. Казалось бы – все хорошо! Нет: сделаю, чтобы – как по душе.

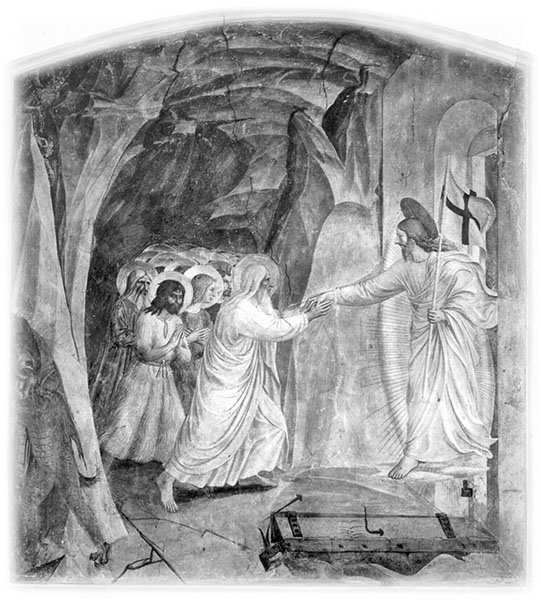

Фра Беато Анжелико. Христос выводит из ада души праведников. 1437–1446 гг.

Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства (Гал. 5, 1)

Девятнадцатого августа, в девяносто первом году, Сима спешила с работы домой. Работала Сима уборщицей в музыкальном магазине, уже довольно долго. Чистенький двухэтажный особнячок на Садово-Каретной. Директор – кареглазый и очень вежливый музыкант. В прошлом. Нынче – платоническая любовь всех сотрудниц. На первом этаже – ноты, книги, пластинки. На втором – цветы и инструменты. Цветы – для декорации, но занимают ползала. Сима могла заниматься цветами целый день.

В.Д. Поленов. Вифлеем. Вид на Базилику Рождества. Акварель. 1882.

Новорожденная свобода напомнила Вифлеем и его пределы эпохи Рождества Христова…

Летом убираться – одно удовольствие. Взмах, от плеча, как крылом – и за тобой тянется влажная, почти зеркальная полоса. Пол на втором этаже знатный – под мрамор. От него веет благородной прохладой. Зимой мыть пол труднее: успевай горячую воду добавлять. Идеальной чистоты никогда не добьешься. Вот, и директор пришел.

Дома Серафиму ждал молодой философ, которого ей пришлось поселить у себя ради соблюдения внешней стороны жизни. Как звали философа, Сима забыла сразу же, как они расстались. Философ оказался общительным, читал «Ригведу» и «Авесту». Он пожил у Симы месяца три, а потом сказал, что ему нужно реализовываться. В тот же вечер уехал к родителям и вскорости женился на Симиной знакомой. Серафима не очень переживала: чувство свободы оказалось тяжелее грусти и одиночества.

Девятнадцатого августа Сима, поскорее завершив свои упражнения, спешила домой. Газет она не читала уже полгода. Но в сердце появилась болезненная щель ожидания. Она не разрасталась, но была ощутима пронзительным сквозняком.

Метро встретило пустотой за закрытыми стеклами дверей. Лениво, останавливаясь возле каждого дома, ползли троллейбусы. Новорожденная свобода напомнила описанный в немногочисленных памятниках Вифлеем и его пределы эпохи Рождества Христова. Тишина будто взорвана была сдавленным рыданием, плачем Рахили о детях, которых нет. Военное положение видно невооруженным глазом. Пыльная, страшная гипнотическая пустота на улицах, словно людей на них – никого нет.

Весной девяностого Сима слышала от одной знакомой, молодой прогрессивной писательницы, шуточку. Шуточка звучала так: танки на Садовом. Писательница видела танки. У нее даже рассказик написался – потом, назвала: «Пилигрим».

Лица людей казались оживленными, даже веселыми. Редкие истеричные вопли только подчеркивали общее веселенькое настроение. Возле библиотеки имени Ленина Волхонка была перекрыта. Чтобы хоть что-то привезти домой из еды, Сима зашла в первый попавшийся на пути открытый магазин. Купила творог и молоко. Многие магазины были уже закрыты. Однако транспорт еще ходил. Симе пришлось сделать короткий бросок до остановки. С полиэтиленовым пакетом в руках и расшитой цветами сумкой, переброшенной через левое плечо, Сима, громко дыша, вскочила в неожиданно возникший из пустой улицы троллейбус, и чуть не растянулась на пыльном рифленом полу. А вдалеке уже виделась расцвеченная тканями толпа, от которой, как гигантские хлопья снега, разлетались листки бумаги.

Разговоры, движения – все было привычно, и только слегка оживлено. Обыденность интонаций и тем, особенно в разговорах мужчин, хлестнула по сердцу: горячо и страшно. Раскаленная августовским полуднем – Преображение ведь! – пустая улица в центре города. Под колеса троллейбуса вдруг попал ползущий по-пластунски ветер. Троллейбус чуть качнуло вперед. Вверх птицами взлетели нелепо яркие листовки. Как крупный, слишком крупный снег – листовки, листки бумаги. Как снег, который не тает. Страха не было. Было ощущение нереальности происходящего. Яблоки в корзине кружевной старухи пахли медом, и запах плодов слышал весь троллейбус.

На Самотеке Сима увидела танки. Под мостом стояли железные айсберги, утопающие в гладиолусах. Никто ни в кого не стрелял. Молодые матери (несколько) с улыбками подносили к солдатам детей. Дети, особенно мальчишки, охотно карабкались по страшному зеленому боку: исследовать военную машину в первом приближении. Солдаты смеялись и жевали яблоки, принесенные женщинами. Об утренней трагедии ничего не напоминало. Баррикады возле Белого дома казались декорациями.

Домашний философ, в цветной рубашке, подаренной Симой же, варил супчик из картошки и докторской колбасы. С большим количеством жареного лука. Помешав половником в кастрюльке, захихикал в ответ на рассказ Серафимы:

– По радио говорят: танки на Садовом, стреляют! А я читаю мантру.

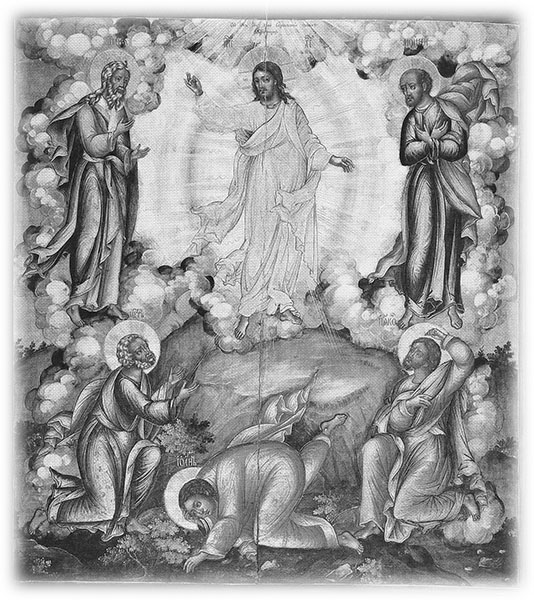

Преображение Господне. Икона. Москва. XVII в.

День: уже дремлет бело-голубая страна с длиннейшими пляжами, на которых можно жить всю жизнь, как дома. Страна с необъятными зданиями, в которых может, никем не замеченной, начаться и иссякнуть судьба человека. Страна продолжала существовать и привлекала – странной смесью отлитого как иголка режима и напоминающей воздушный шар веселости. Как они там умудряются жить, эти антиподы? Наверняка у них такое невозможно, как в Москве на Самотеке. У них президента все-таки убили. А в Москве – выручили. Отстояли свободу. Только Сима радости от завоеванной свободы не чувствовала. Как, должно быть, антиподы от котлет из «Макдоналдса».

Стены московских зданий, покорные внезапно нахлынувшей осени, сменили пастельные наряды на деловые костюмы. Робкий и жесткий осенний холод властно проникал в мозг, как просьба дочери миллионера. Сима порой останавливалась в оцепенении, гуляя по любимым улицам: ощущение неотвратимой новизны не покидало ее. Сердце подскакивало на каждом шагу. Небо и здания звучали тонким тревожным звуком грядущей перемены. Западный ветер приносил мягкий дождь после изящного морозца. Приносил запах бело-голубой страны. Близкой, как все противоположное.

Сима всем знакомым говорила, что философа выгнала сама, и ей верили. Оснований не верить – не было: знакомые знали резковатый и решительный Симин характер. За осенью пришла зима, а с ней – вечера в новых клубах, концерты и новые встречи.

Есть престранное самоощущение души. Что-то вроде заложенного носа: затруднено дыхание. Человек от любого существенного вопроса начинает прятаться в скорлупу, как будто человеческая скорлупа непробиваема. Идея создать толстую скорлупу привлекает людей слабых, пытающихся пересоздать себя, вопреки данной конституции. Для Симы такое положение вещей было невозможно. Ей будто бы тошно было даже наблюдать, как одна забота вырастает на корнях другой: разнообразные курсы, тренинги, пособия, и тому подобная чепуха. Все, что ценится в мире пены, но тонет в море житейском. Серафима высшего образования так и не получила: устроилась на работу, а из вуза ушла. За учебу надо было платить, уровень обучения в вузе – низкий, а о карьере Серафима никогда не думала всерьез. Платить за вуз – некому.

Сима словно бы вычерчивала схему велосипеда. Работала на должности, в которой голова не нужна была, и покупала книги. Часто брала книги в библиотеке.

Ее сокровенная жизнь находила выражение в одежде. Сима шила одежду сама. Редко, но из дорогих тканей. Шила – своеобразные модели. Порой видела будущую модель на грани сна. Мыслила чертежами выкроек: те же алгоритмы. Как существенное дополнение: Симу привлекало средневековье. Соответственно, одежда носила отпечаток Симиного пристрастия: внушительная длина, прихотливая форма рукава и узоры. Оборки, кружева подбирались долго, и только в том случае, когда Сима не была вполне уверена в модели. Обувь приходилось покупать: пару – на всю зарплату.

Октябрь девяносто третьего года застал Симу на лотке с книгами: торговала детективами, пособиями по кулинарии и ведению домашнего хозяйства, детскими книгами и любовными романами всех мастей. Изредка наступали своеобразные праздники: на лоток поступали красивые альбомы, посылки из беззаботной эпохи.

Архангельский собор в Кремле. Москва. Фото Е. Щипковой.

Небо и здания звучали тонким тревожным звуком грядущей перемены

Дамские романы – пилюли от женского безумия – лежали с края лотка, напоминая опавшие листья. Глянцевые – самые дорогие. Подешевле – романы в цветных (обязательно) суперобложках. Далее – мелочь: бумага. Книги в коленкоре попадались редко. На обложках, согласно правилам хорошего тона, красовалась фольга.

К лотошному репертуару Сима относилась снисходительно. Не высказывала резкой неприязни, но и не хвалила. Если приходилось объяснять покупателю, почему ему именно та или иная книга нужна, Сима, задумавшись, несколько раз повторяла одну и ту же фразу. Покупатель поддавался именно спокойной Симиной интонации: а ведь хорошая, должно быть, книга, раз девушка так ее расписывает.

В квартире Симы не наблюдалось ни телевизора, ни радио – принципиально. Поэтому обо всех событиях, происходящих во внешнем мире, она узнавала из утренних разговоров. В электричке, в метро. Газет не надо покупать.

Работа на лотке была удобной. Три дня в неделю, правда, по двенадцать часов. Торговля – восемь, плюс четыре на общение после работы и дорогу домой. Любимая точка располагалась сразу же при выходе из станции метро «Динамо». А контора – склад находилась на противоположной стороне Ленинградского проспекта. Что за романтическая округа! Сима, вдоволь нажарившись и намерзшись возле своего столика, сердцем прикипела к несложной, но очень требовательной лотошной жизни.

Устроил Серафиму на лоток Кира Уваров, прозванный Упырем, возможно, по контрасту с нежной и задумчивой душой. Кира оказался исконным жителем Петровской Слободы: здесь жил его прадед. Однажды ранней осенью, после того, как ящики погрузили в машину (прозванную, из-за коленкорового цвета кузова, «Анж-Питу»), Кира и Сима решили пройтись до конторы пешком. Светло, золотисто и особенно доверительно – поговорили. Сима была слегка влюблена в Киру, как в брата.

Кирилл жил на улице Восьмого марта, и очень грустил о том, что родителям его пришлось переехать с Масловки. Его породистый профиль, по которому скользил закатный луч, напоминал флюгер из слоновой кости.

Однажды Сима передала Кире Уварову сказанную кем-то о знакомом художнике Четверге, у которого любила бывать в гостях, фразу:

– Его картину купил Жириновский. Так Четверг попал в историю.

Кира хитро посмотрел на собеседницу и спросил:

– В какую историю?

История как наука и часть необходимой памяти человечества разбилась, а вместо нее появились фрагменты, «истории», годящиеся только для модной периодики или двойной бухгалтерии. Сладкая свобода, мир из спичек собственного изготовления! Знак «маленькой истории» стал указателем на знак отчуждения понятий, о которых в обществе говорить уже стеснялись, и над которыми принято было посмеиваться. Не смеяться в открытую, а именно посмеиваться. С учетом, что строительство общества происходило на понятиях, совершенно противоположных отчужденным.

Кира, на исходе одной из бессонных от вина и музыки ночей, выразился о своих дружках, молодых обаятельных бандитах, иногда пасшихся у него дома:

– Не поверишь! Мне показалось, что они пришли из шестидесятых годов.

Альфонс Муха. Зимння ночь, или странница. 1920.

Поначалу она страдала: молча. Затем решилась, опрометчиво поверив в свои способности, помочь Кире остаться собой

Кирилл сидел на полу своей комнаты с выкрашенными в черный цвет стенами. Круглая, «под битлов», стрижка. Чуть сонное и строгое лицо с невыразимо печальными глазами. Очень светлыми глазами. Как у главного всадника.

Помнится, Сима ответила:

– Значит, они такие и есть. Просто нужно верить.

Сима любила Кирины рисунки тушью и восхищалась его разнообразными способностями. Однако ее настораживала одна Кирина особенность, которую трудно обозначить, но которая, как крошка под пяткой, внятна уже при первом знакомстве. В благородном и решительном Кире присутствовало несоответствие. Болезненное, странное несоответствие. Как стены ПНД среди пышных улиц Петровской Слободы.

Когда Кира был задумчив, его строгие черты и весь облик – осанистое, стройное тело – выражали глубокую печаль о несовершенстве мира. Особенно во время прогулок под луной вдвоем, когда небольшой хмель уже выветрился, а похмелья еще не наступило. Едва начиналась суета, как на Кирином лице расплывалась пятном от кислоты идиотская улыбка. Поведение менялось так, что Симе хотелось рыдать в голос. Поначалу она страдала: молча. Затем решилась, опрометчиво поверив в свои способности, помочь Кире остаться собой: решилась «спасти» его. Наконец, при первых же признаках «второго человека» в Кире, Сима стала уходить. В прямом смысле. Постепенно общение сошло на «нет». Работали они по-прежнему парой.

Свобода пьянила, как атлантический ветер. Как россыпь роковых огней большого города пьянит провинциала. Между единицами оказалось непроходимое и опасное пространство. Никаких прочных связей нет, включая родственные. Наоборот: уличные сценки, мелкие встречи и разговоры приобретают значение эпохальных событий.

Свобода кружила голову, как молодое вино. И дела нет, что нужные порой связи размыкаются, а единица все дальше удаляется от родных нулей. Что хочу, то и делаю. Строю день, как мне нужно. Мечты, мечты – скорее! Весь день – как приятный дневной сон. После дня работы на лотке. Сима любила поспать подольше: время на сон было.

Назад: Мой дорогой Максим (Рассказ)

Дальше: Глава 2. Всадник