Книга: Приходские повести: рассказы о духовной жизни

Назад: Голос (Рассказ)

Дальше: Партия для швейной машинки (Повесть)

Мой дорогой Максим (Рассказ)

Церковь Святых Петра и Павла. Петергоф. Фото В. Сазонова.

Симонов монастырь. Москва. 1882.

Лена очень любит храм возле кладбища. Особенно в теплое время года, вот как сейчас. Сидеть и смотреть. Отдыхать, глядя на знакомые незнакомые лица. Вот полная белая мама с узкоскулым тонким лицом. Вот ее дети: первенец-юноша, в желтой хлопковой майке с надписью «холост, щедр, богат», старшая дочка Вася-Василиса в стильной юбчонке и младшая Стеша-Есения, совсем не похожая на белолицых старших, пушистая, как угольная пыль. Девочки то рассыпаются по церковному двору, то сидят, шепчась, в углу храма на коврах. Старшая совсем в мать: большая, мягкая, с золотой косой. То влетает на церковный двор на велике, что совсем не вяжется с ее плавными движениями, то, как сегодня, на роликовых коньках. Брючки, смешные звери – все как должно быть у прикольной маленькой феи. Но это фея непростая. Мать нет-нет да и скажет: «Вася, приведи мне…» или «Принеси мне…» И фея летит, чтобы вернуться с исполненным желанием. Трудно быть старшей дочерью. Но Вася ценит, что она старшая. Маленькая Стеша подвижна и трепетна. С ней постоянно что-то происходит. Несется к маме, почти летит, и вдруг – упала, ушибла руку. Плачет. Смуглое личико сереет. Или – как бабочка, порхнет с карусели, так, что у всех, кто видит, замерло сердце. Младшая – как острие или лезвие. Самозабвенная. Старший сын – красавец и деспот. Как первенцу и полагается. Но когда мать смотрит на него, ее лицо озаряется восходящим солнцем. Даже если сын чем-то недоволен.

Лена все эти чудеса видит и запоминает. Собирает, чтобы хранить. И все потом так долго искать: попробуй, вспомни, где что когда и зачем положила. Недавно приходской густой улей в Лениной голове гудел так, что почти ничего кроме него она и не знала. Хотя вряд ли. Ей так казалось, что не знала. А теперь в голове тишина. Так что муравья слышно. Кстати, о муравьях. Лена так тихо сидела, глядя, как муравьи прокладывают дорожку от стены храма к могилке, так засмотрелась на их тихую золотую работу, на мурашиный путь через ограду, что муравьи приняли ее за дерево или камень и проложили дорогу у Лены под майкой. Стряхнула с рукава. Затем на шее нашла кого-то. Рыжий. Хочу быть муравьем.

«Великое изобретение – письма. Может быть, Бог создал письма в людях как других, много лучших людей. Как идеальных людей в людях. Как идеального человека в человеке – именно так, потому что люди – это человек. Один. Единственный. Ты. Я. Джон. Или – как ты его называешь – Ванечка. Толкиен какой-то! Толкиена плохо знаю, так что лучше так: как святых внутри человека. Как святых. Бог создал письма, как святых.

И все же – как бессмысленны письма! Как быстро и нелепо сгорает бумага. Как ужасающе быстро доходят сообщения по скайпу. Так что не остается ничего более – лишь собирать письма тебе в рассказ. Возможно, ты даже угадаешь героев и сюжет. Ну и что. Мой дорогой Максим! Конечно – мой, и конечно – дорогой; может быть, ты то самое ангельское существо, которому я могу рассказать все-все на свете и которого нет среди моих знакомых. А ты живешь так далеко и высоко, что тебе видно все – и меня тоже. И наших. И Джона.

Мой дорогой Максим! Я накануне новой жизни, которую отчасти представляла, будучи юной и сердитой, но в которой не представляла себя. Внутри которой себя не представляла. Вот еда, которую не надо готовить, одежда, которую почти не надо стирать, отсутствие посуды, присутствие всемирной сети. Накануне креста и хлеба – скорее, так. Либо крест, либо хлеб. И очень боюсь этого хлеба, потому что от него только усиливается голод. Накануне голода – как и все. Я теперь намного моложе, чем была в двадцать лет. Мне не нужно готовить, работать и даже не очень хочется есть. Постоянно хочется пить, но вода пока есть на земле. А хотела уйти в монастырь и там умереть от непосильных трудов. Ага! Изящный способ самоубийства для человека, ничем особенным не отличающемся: уйти в монастырь и там умереть от непосильных трудов. Монастырь как легализованное самоубийство. Но мне нужна любовь, а не самоубийство и не война. Во всех монастырях теперь война, говорят. Я люблю монастыри. И хотела бы стать монахиней.

Ты мне не снишься. Зато снятся другие. А наяву все намного лучше, чем во снах, хотя бывают исключения. И Джон не снится. Хотя было бы странно, если бы мне снился Джон! Мне хватает его отчаяния наяву. Он был бы рад увидеть тебя: и я полагаю, что увидит. Помнишь его смешную фразу: «У меня никогда не было девушки». Мне бы мгновенно, как только раздались первые звуки, понимать ее так: «Я очень давно не причащался». Попробую.

Сны я буду рассказывать понемногу, медленно, чтобы хватило надолго. Чтобы больше было писем.

Но сначала о себе: я полюбила «Икею». Именно потому полюбила, что весь ее веский уют для меня недоступен и тем бессмыслен. Не знала бы, что делать с этими шкафами, вешалками, коврами и светильниками. На них садится пыль; пыль надо убирать. А у меня часто руки не доходят до того, чтобы салфеткой протереть экран и крышку компьютера. Но в «Икее» весело. Сумрачным, интернациональным, неблагополучным весельем. Как это: семья есть последняя крепость.

Семья или символ веры?

Храм Спаса-на-крови. Екатеринбург. Фото М. Марковского.

Но мне нужна любовь, а не самоубийство и не война. Я люблю монастыри. И хотела бы стать монахиней…

Почему устаю от того, что мне не предлагается, а обходит меня стороной – наверно, потому, что хочется, чтобы со мной было то, чего не было. Как Джон хочет взять за руку девушку (смешно, правда?). Нет, не хочется. Ты помнишь, я готовила на десятерых и укладывала спать восьмерых. Я круглосуточно была сестрой, женой, сиделкой и почти матерью, не будучи ничем из названного. Тело и душа помнят хлопоты и тяготы этой жизни. Не хочу назад. Потому и мысли о монастыре. Не хочу жить никакой семьей. Есть ты. Есть Джон. И, наконец, Христос. Разве этого мало? Разве нужно что-то еще? Сейчас Джон моет пол в своей комнате, но я-то об этом знаю.

Теперь сны.

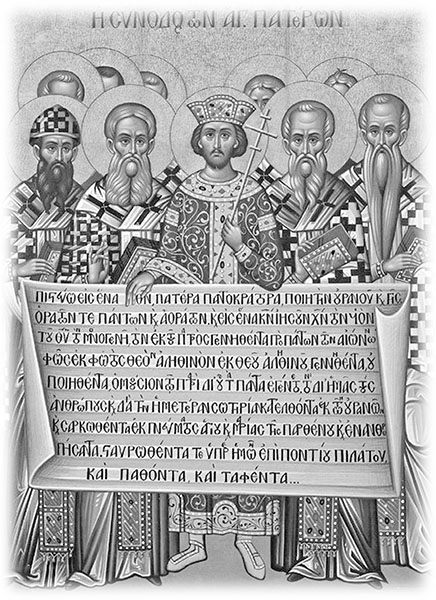

Отцы Первого Вселенского собора с текстом Символа Веры

Я далека от театра и кино, но во мне много от того и от другого. Два первых сна будут кинематографическими. И действительно, они превосходны. Я видела усопших уже артистов. Но ведь мертвых нет. И видела живых, но в блеске красоты и таланта. Первый сон – экранизация «Дон-Кихота». Как в фильмах Марка Захарова – две серии. Часть первая и часть вторая.

Сгущенный сюжет, так что ветвистая история бродячей красавицы следует едва ли не сразу за историей о янгуасцах. Крымские горы. День и ночь. Во второй части, когда Дон Кихот и Санчо гостят у герцога – красивейший фейерверк. Музыка одуряющая, вползающая едва ли не в позвоночник и такая беспомощная, почти ненужная, но пронзительная.

Кто играет Дон Кихота, уже не помню. Очень бы не хотелось, чтобы играл его тот, с мгновенной и непобедимой улыбкой, худой и высокий, ясный и жуткий, с чуть сдавленным и западающим, как клавиша, голосом, изогнутый, как шлейф кометы. Но кроме него, похоже, и некому. Ужасно, если это был он. Как этот сон привязан ко времени! Из всех лиц запомнила только герцогиню. Ее играла актриса, растущая как золотая Клеопатра, с поступью вкрадчивой лошади. Ее волосы разлетались на полмира в иллюминированной ночи, опутывали Дон Кихота и одр лукавой молодой донны, из которого вдруг начинали расти огромные глухие черные тюльпаны. Герцог смотрел знаменитыми карими глазами и, кажется, одобрял бешенство своей великой супруги. Из всего фильма более всего запомнилась (и почти во всех деталях) сцена полета Дон Кихота и Санчо на деревянных конях. Именно там – фейерверк. Именно там – слезы. И плачущая, и яростная герцогиня.

Но фильм не рассказать. Он кружился, вдруг раскрываясь пугающим соцветием, раскалялся под пыльным крымским небом, падал в обморок, чтобы через пять минут снова напасть и требовать ответа. В чем? Кому? Я стала риторична».

Лена никак не может привыкнуть к тому, что очень ждет, когда же закончится литургия. Отчего так: всю неделю только и мыслей, что пойти в храм, а как пришла, да еще на евхаристическом каноне – так и обратно скорее. Ну когда же «Отче наш», когда причастие… Есть в этом ожидании школьница, рвущаяся на переменку. Оттого, наверно, Лена так понимает мальчишек, снующих под ногами и мешающих молиться. Сама такая.

Джон, или как его зовут близкие к нему люди – Ванечка – ужасно трогательный. Заботливый и нежный как первый снег. Отчаянно близорук – не только глазами. И потому у него в жизни сплошные непопадания и неуместности. Был любимый кот, заболел. Надо бы к врачу везти, а Ванечка водки купил: подумать, как он не умеет обращаться с животными, и как мало заботился о любимом котике. Наконец, Лена приехала – кота в ветеринарку повезли. Лена, конечно, создание неуравновешенное и резкое, но коту капельницы прописали. После одной из них скончался. А до того прямо Лене в колени мочился. Близко уже была кошачья кончина. Умер кот, Ванечка его кое-как закопал в ноябрьскую землю. Остался котенок: смешная хулиганистая кошечка, синеглазая, как и Джонов любимец. Но вот беда: Ванечка имя котенка забыл.

Подхватил на лапу (ладони у него лопатами, большие, щедрые) пушистый комочек, несет из комнаты в кухню: сметанки положить, пусть полижет. Сметанку-то купит, получше. Но откроет неряшливо, так что кушанье кошачье корочкой покроется. Ванечка со стопкой водки эту сметанку и доест. Идем кушать, как тебя… Кирпичиком хлебный Ванечкин лоб прорезали мимические складки. Вытянутое парусом сухопарое туловище с гвардейской верхней частью и плотноватыми ногами почти парит. Очки – на кончике носа. Крупно вырезанный рот, который Джон от волнения завязывает в немыслимые узлы, потемнел от прилива крови.

– Котенок… котенок…

Лена такую Ванечкину печаль без слез видеть не может. Но тому кажется, что Лена над ним смеется.

А еще Ванечка не любит резные губы (потому что у самого такие, крупно выкроенные), а любит набрякшие к поцелуям рыбьи рты. В их очертании очень много доверчивого, только к тебе обращенного. И еще любит длинные глаза. Чтобы от его, Ванечкина, вида становились восхитительными и счастливыми. У Лены-то длинные. Но она часто плачет.

А Лена все равно глупая и ничего в Джоне не понимает! Вот если бы она понимала в Джоне, то понимала бы и в других. Он же не о себе беспокоится. Ему же надобно понимания во всем мире – каждого каждым. И дружбы надо, и любви надо, и Констанцию, и мушкетеров. А так он дом свой любит. И радуется, когда в доме появляются вещи, с которыми уютнее. Вот Лена, например, знает, где такие вещи водятся. Но она строгая очень. Обидеть может. Ну ее.

Ванечке еще повезло, что у него есть свой дом, в котором могут жить люди. Хотя когда приходит тоска, не важно, есть кто рядом или нет. На то и Ванечка, чтобы тосковать. На то и люди, чтобы Ванечку беспокоить.

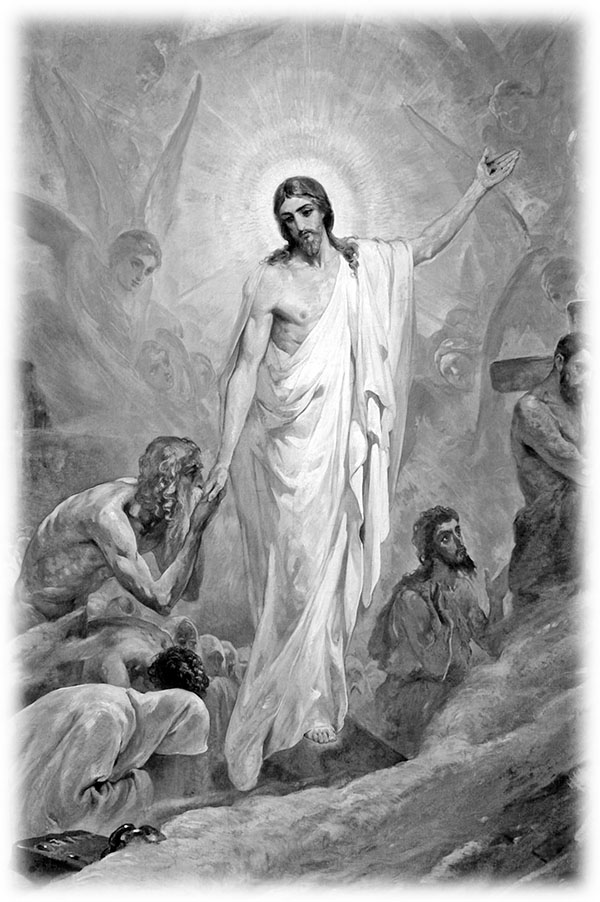

Н.А. Кошелев. Сошествие во ад. 1900.

Говорят, Христос явился одному монаху, пережившему время гонений и сказал: все сие от Меня было

«Мой дорогой Максим! С меня в очередной раз, как змеиная кожа, сползает моя внешность. Хотя возможно никто кроме меня этого не подтвердит. Проведу рукой – и нет лица. Есть слипшиеся, подвижные сгустки тела, которые носят меня, кладут на постель, воздвигают от сна, моют, кормят и спят дальше. Да! Самое лучшее в городе, особенно ранним летом – спать! Это в душе моей знойный ветер, от которого нет отдыха.

И когда я ссохлась, огорчилась и свилась несчастным жгутом мироздания, петлей на шеях любимых людей, небольшой оскорбительной тяжестью в их душах. А если все эти мысли от самомнения, от того, что – гордыня и незрелая дыня? Господи, какие от меня, бесплодной, духовные будут плоды – с моими гелями для душа, шалями и цветными простынями, не говоря о юбках, и блузках, и не купленных еще платьях? Какая доброта Твоя во мне – злоязычной, как въевшийся кошачий запах, нервически ожидающей, чтобы все по-моему? Но если и будут плоды, Христе – они, несомненно, Твои, и не от меня.

Говорят, Христос явился одному монаху, пережившему время гонений и сказал: все сие от Меня было. А если бы Он явился тебе после того, как умер твой отец и так сказал, верил бы ты в Него? Я бы верила, потому что Он меня любит. Когда почти без ног от усталости и болезни я шла полчаса в темноте (половина первого ночи) от конечной станции метро в квартиру, где жила тогда, Он шел со мной и просил идти, как будто не мог взять меня на руки. Он говорил со мной ласково, как никто из нас, больше всего себя любящих и обожающих, не может говорить с собою.

Ты как тот монах был, после смерти своего отца. И ты тоже слышал: от Меня это было. Да, от Него. И мы все, разной степени церковности, рассеянные по миру, все равно – один круг, потому что – Его. Потому что не приход, а собор. Бесталанных, смешных, разного возраста. Самых одаренных и тонких, самых любящих и нежных. И все, что с нами – от Него, и только самое нужное. Для души. Для ее спасения. Если бы не утомление и хлопоты, если бы не хлопоты и утомление.

Максим, если бы все влюбленные знали, что их ненавидит весь мир, они бы перестали радоваться. И это милость Христова, что все влюбленные (или даже играющие во влюбленных) не знают, что их ненавидит весь мир, потому что видит в них предателей, лишивших человечество (и тех, кто видит влюбленных) рая, жизни, света. Но ведь взамен – он, золотинка, сосредоточение лучей душевных, пышность восторга и алмазный холод счастья в конце. Он, ради которого и совершалось это невзрачное бытие, круги судеб и времени, единственный. На сейчас, на сегодня, на время. А хочется безвременности, рая, света, жизни. Никогда не понимала и не смогу понять (мне поздно), как это – что может быть кто-то другой.

Влюбленные как метафора прекрасны. Влюбленные как соседи и знакомые невыносимы.

И это я тебе пишу! С этим отдраенным до ожогов кислотой прошлым, с этими ожогами на ожогах, бестрепетным и хамским прошедшим, суровым и крошащимся, как мел. Да ведь уже и нет его, как не было никогда. Было коловращение, в котором я рождалась, как Афродита в пене, была страшная зимняя игра и красный мячик, маленький, как незрелая алыча, несущийся по карусели: кому на колени сядет. А уже никого на карусели. Я о смерти, Максим, о раздорах в тесной и теплой компании и смерти. Максим, я жива, но меня убили.

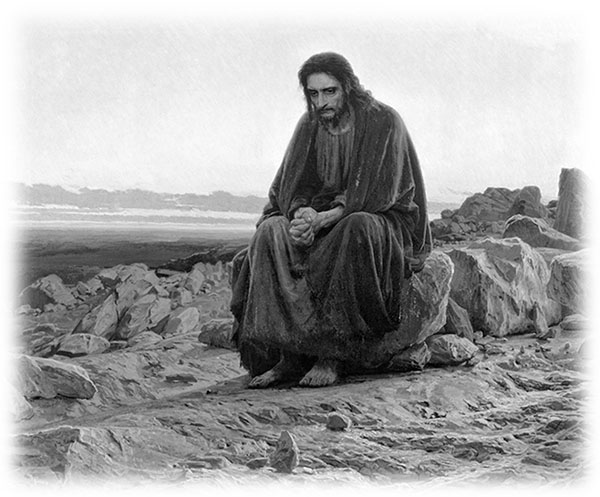

И.Н. Крамской. Христос в пустыне. 1882

Я жива, но я была убита. Несколько раз. Никаких реанимаций. Никаких операций. Поняла, что двух счастий в жизни нет. Если ты с человеком, то не со Христом. Надо мной можно посмеяться: я не умею и уже не хочу искать человека. А Христос нашел меня. И не отпускает, хотя жизнь моя почти не христианская.

Во втором сне был светловолосый красавец, плотноватый и стройный, с босхианской складкою в лице, отчего почти совершенная его прелесть казалась отвратительной. Он играл короля. Васильковые линзы, вставленные под веки с плотными беловатыми ободками, блестели от слез. Рыбий, круглогубый и длинный, рот подрагивал, отчего в самую скорбную минуту уголки этого рта приподнимались вверх. Окружающие его персонажи шествовали феерической колонной, страдающие и веселые, плещущиеся через край жизнью – что вот-вот оступишься и поверишь в настоящее земное, человеческое счастье.

Мой дорогой Максим! Если пропустить через кисею целомудрия весь бред, что я тебе пишу, останется только одно: просьба о счастье и покое, о небольшом городском счастье и покое. О человеке, в глаза которого можно заглянуть на закате солнца, в радости или в усталости, всегда в одни глаза; трепетать – всегда – от одного и того же голоса. И у многих это есть, и они счастливы. Но я так уже не хочу. И я не хочу думать о той злой и ненавязчивой свободе, которую дает жизнь бессемейная и бесплодная. Нет свободы. Нет и семьи. Нет человека и нет отношений человека к человеку. Все это разрушено и погребено во мгле веков. И любви нет, Максим, и не было никогда. Нет и моего отрицания. Есть муки и есть Христос. Есть мытарства и есть Христова Пасха. Если пытаешься думать о них, не получится думать о другом. Они больше.

И есть письма, Максим, вести. Из одного мира в другой. От моего тяжелого восторга к твоим домашним трудам. Что могу сказать в очередной неловкий ответ на твои всегдашние укоры – что и всегда. Да, обделена вниманием, напугана и нелюбима – человеком, которого не знаю. Да, меня не устраивает мое христианство – ведь моя жизнь с моей точки зрения греховна. Да, надеюсь на победу и оправдание – свыше.

Смерть святой Феодоры и видения мытарств души. Рисованный лубок. 1800-е гг.

Эти ответы – нечеловеческий щит, Максим. Долгожданный и робкий, как первый снег. Как пелена снега. Это не мне нужно писать письма и видеть, и говорить, и страдать. Это мной изливается, просит, смотрит, говорит и страдает. Это мной предощущается та жизнь, счастье которой и на сердце никому не всходило».

Сегодня во сне Лена летала. И вместе с ней были еще двое: девочка и мальчик. Все трое находились в огромной, немыслимо высокой старинной базилике: арки, колонны, колодцы… Поднялись над ступенями в одну из центральных крытых галерей. Там неожиданно оказался когда-то знакомый Лене человек, о котором она и не вспоминает. И он радовался, глядя на их полет. Но летать он не мог. Сделав круг по галерее, Лена и спутники пошли вниз, к выходу, по довольно узкому крытому проходу с длинными, вверх, окнами. А человек побежал внизу, чуть опережая их, но по земле, крича что-то забавное и почти детское.

Но ни Максим, ни Ванечка Лене не снятся. Им это не нужно – сниться Лене. Да они бы и не узнали ту Лену, которая распухшими руками стирала одежду, появлялась затемно – переночевать – со скудной сумкой и сумрачным запахом долгой дороги. Но Лена видит их. Даже сейчас, стряхивая муравья с шеи, на которой запутались рыжие, как муравьи, волосы.

– Как смешно, Господи! Как хорошо! Какое еще впереди бесконечное и глубокое лето!

Назад: Голос (Рассказ)

Дальше: Партия для швейной машинки (Повесть)