Книга: Черный Леопард, Рыжий Волк

Назад: 3. Одно дитя шестерых больше

Дальше: 5. А вот и хвалебная песнь-орики

4. Белая Ученость и Черная Арифметика

Se peto ndwabwe pat urfo.

Восемнадцать

Мы пребываем в большой тыкве мира сего, где Мать Бога держит все в своих руках, с тем чтобы никак не могло упасть находящееся на донном закруглении. И все же мир сей еще и плоский на бумаге с землями, принявшими форму пятен крови, что пропитались сквозь ткань, неровную форму, какая порой воспринимается черепами каких-то выродков.

Пальцем прослеживал я по карте реки, пока палец не завел меня в Ку, что никак во мне не отозвалось. Я уже не понимал, как мог когда-то больше всего на свете желать оказаться в Ку, нынче я даже не помню зачем. Палец мой перенес меня через реку в Гангатом, и, стоило мне коснуться символа тамошних хижин, как из памяти моей донесся до меня хихикающий смешок. Нет, не из памяти, а из того, где для меня нераздельно то, что помню, и то, чем я грежу. Смешок был беззвучен, зато он клубился голубоватым дымком.

День уходил, и мы собирались уехать вечером. Я подошел к другому окну. Там, за ним, префект взбежал на холмик, сделавшись черным на фоне солнца. Он стянул длинную джелабу, какой я на нем никогда не видел, и стоял на скале в набедренной повязке. Наклонившись, взял в руки два меча. Стиснул в ладонях рукояти, глянул на один меч, затем на другой, покрутил в пальцах, добиваясь крепкой хватки. Поднял левую руку, держа меч в отсечной позиции, упал на одно колено и ударил правым мечом с такой быстротой, будто свет менял. Вновь вскочил и напал правым, отсекая левым, рубанул левым мечом в правую сторону, а правым в левую, воткнул оба их в землю и перевернулся в воздухе, приземлившись на четвереньки, как кошка. Потом поднялся обратно на скалу. Остановился и посмотрел в нашу сторону. Я видел, как вздымалась у него грудь. Меня ему видно не было.

Старец опять завозился. Он достал кору, она была больше, чем мне представлялось. Основание округлое, толстая половинка тыквы, какую он удерживал у себя между ног. Большой гриф, ростом с юношу, со струнами справа и слева. Он взял инструмент за два булукало из рога и сел у окна. Из кармана достал что-то похожее на длинный серебряный язык, обрамленный сережками.

– Великие музыканты среднеземелья вставляют в держатель струн найнаймо, дабы музыка перепрыгивала здания и проникала сквозь стены, но кому нужен прыгун через дома и пронзатель стен под открытым небом?

Старец отбросил найнаймо на землю.

Одиннадцать струн для левой руки, десять струн – для правой, он перебирал их, и гул коры уходил глубоко в пол. Я много лет не был так близок к музыке, как сейчас. Как арфа, возносит много мелодий разом, но не арфа. Как лютня, но не так резка в мелодии, как лютня, и не так тиха.

За окном Соголон с девочкой (она – на коне, девочка на быке) поскакали на запад. Шаги, сотрясающие пол над нами, означали: О́го задвигался. Я чувствовал, как трясется под ним пол, пока не услышал, как распахнулась настежь дверь. На крышу, может. Старец наладил ритм правой рукой и мелодию – левой. Прочистил горло. Голос его зазвучал выше, чем в обычной его речи. Высок, как крики о тревоге, еще выше, когда кончик его языка принялся отщелкивать ритм по небу.

Это я с юга поднял голос,

Сказитель-гриот.

Немного нас ныне.

Все вдруг скрылись во тьме.

Я выбрался из пустыни без жизни.

Я выбрался из пещеры.

Я выбрался и вижу,

Что себе я искал.

Любимого

Хочу обрести.

Любимого

Я потерял.

Другого

Хочу обрести.

Время каждого мужчину делает вдовым,

Как и каждую женщину, кстати.

Внутри него

Черное, как и он сам.

Черное в мир сочится сквозь дырку.

А самой большою в мире дырой

Остается дыра одиночества.

Человек свою душу теряет, раздавая ее.

Ведь себе он искал

Любимого.

Ему хочется обрести

Любимого.

Одного он утратил,

Другого

Ему хочется обрести.

Человек, когда обжирается за двоих,

Похож на такого, как он, кто с голоду пухнет.

Мне признайтесь: вы сами-то отличите, кто есть кто из двоих.

Вы обжираетесь днем,

Потом голод мучает вас по ночам, ну да,

Глянь на себя – дурачишь себя.

Что нужно тебе отыскать?

Любимого

Хочешь ты обрести.

Любимого

Ты уже потерял.

Другого

Ты уже потерял.

Любимого

Ты уже потерял.

Любимого

Ты уже потерял.

Другого

Ты уже потерял.

Потом он перебирал струны, позволив звучать одной лишь коре, а я ушел прежде, чем он снова запел. Я выбежал наружу, потому как я был мужчиной, и струны с песней никак не должны бы так действовать на меня. Наружу, где ничто не было в силах весь воздух утянуть из одного места. И где я мог бы сказать, мол, это от ветра влага в глазах моих, по правде, то ветер виноват. Там, на холме из камня, стоял префект, а ветер, пролетая мимо, ерошил ему волосы. Кора все еще звучала, звуки ее носились в воздухе, оставляя следы печали на всем пути, что мы прошли. Мне противно было это место, противна эта музыка, противен этот ветер, и мне противно было думать о детях-минги, ведь что для меня дети и что за польза от меня детям? Да и не в том было дело, совсем не в том, ведь о детях я вообще не думал, и они совсем не думали обо мне, только почему бы им забыть меня и почему меня тревожит, чтоб не забыли? Ведь каким благом было бы, если б они помнили, и почему я все-таки помню и почему вспоминаю сейчас? И я пробовал отрешиться, убеждал себя: «Нет, ни за что не стану думать о своем брате загубленном, ни об отце своем умершем, и об отце своем, что был моим дедом, и вообще зачем кому-то нужен кто-то? Просто ничего не иметь, просто ни в чем не нуждаться. Етить всех богов во всем». И мне хотелось, чтоб день уходил, и приходил вечер, и день вновь наступал – новый, избавляясь ото всего, что уже было, как сводит стирка пятно от дерьма на чистой ткани. Мосси все еще стоял там. Все еще не смотрел в мою сторону.

– Уныл-О́го, ты спать идешь? Солнце еще даже с днем не распростилось.

Он улыбнулся. Устроился он на крыше, из ковров, тряпья и одежды постель сделал, несколько подушечек под подушку приспособил.

– Меня все эти дни одни кошмары преследовали, – признался. – Лучше уж я тут лягу, и дыру в стене не пробью, и весь дом не обрушу. – Я кивнул.

– Ночи в этих краях холоднее становятся, О́го.

– Старец отыскал мне ковров и тряпья, а потом, я не очень-то чувствую это. Что ты про Венин думаешь?

– Венин?

– Девочка эта. Она с Соголон ездит.

– Знаю, кто она. По-моему, мы мальца нашли.

– Что? Где он? Твой нюх…

– Нюх тут ни при чем. Пока. Между нами и им большое расстояние. Прямо сейчас он от меня слишком далеко, чтоб догадываться. Может быть, они в Нигики на пути в Увакадишу.

– До того и до другого пол-луны добираться. А еще немало дней нужно, чтоб из одного в другое попасть. Я, может, не так сметлив, как Соголон, но даже я понимаю.

– Кто сомневается в твоем уме, О́го?

– Венин зовет меня простаком.

– Эта девчушка, что никогда так собой не гордилась, когда была мясом для зогбану?

– Она другая. Всего три дня как другая. До этого она никогда не говорила, теперь она ворчит, как шакал, и все время недовольно. И она не слушается Соголон. Ты заметил?

– Нет. И ты не простак. – Я подошел к нему и присел рядом.

– Умения ему не занимать, – произнес О́го.

– Кому?

– Префекту. Поглядел я, как он упражняется. Мастер!

– Мастер народ арестовывать да попрошаек разгонять, согласен.

– Он тебе не нравится.

– Нет у меня к нему никаких чувств: нравится или не нравится.

– А-а.

– Уныл-О́го, хочу, чтоб ты знал, о чем говорят. Малец, он со своей свитой не в этих местах или вообще в местах добрых людей.

Он смотрел на меня: брови вздернуты, но глаза пустые.

– Свита его – не люди, но и не демоны, хотя могут быть и монстрами. Один из них – птица-молния.

– Ипундулу.

– Ты его знаешь?

– Он – не настоящий он.

– Откуда ты знаешь?

– Этот Ипундулу, давным-давно еще, пытался вырезать у меня сердце. Я у одной женщины работал в Конгоре. Семь ночей он провел, семь ночей соблазнял ее.

– Значит, ты жил в Конгоре. Никогда мне не рассказывал.

– Работы у меня было на десять и еще четыре дня. Если б не Ипундулу. В те дни много радости ему доставляло действовать медленно. Женщину он имел каждую ночь, но в ту ночь я слышал только его. Когда я вошел, он ее уже убил и ел ее сердце. И вот что он говорит: «А насколько же эта еда будет больше!..» Подлетает и бросается на меня и когтями старается прорваться через кожу. Только кожа у меня толстая, Следопыт, и когти его застряли. Я схватил его за шею. Сдавил, ну да, пока она трещать не стала. Я б ему точно голову оторвал, если бы не его ведьма за окном. Она наслала заклятье, и я ослеп на десять и еще шесть морганий. Потом она помогла ему удрать. Я видел, как он в небе летел: крылья белые, шея повисшая, – но все равно он ее нес.

– Теперь он к той ведьме не привязан и к любой другой тоже. Ведьма не оставила наследницу, так что он теперь сам себе хозяин.

– Следопыт, в этом ничего хорошего. Он способен горло ребенку вырвать, и такое случалось, когда им ведьма командовала. Чего он теперь-то натворит?

– Малец все еще жив.

– Даже сам я не настолько прост.

– Если от ребенка ему какая-то польза есть, значит, малец жив. Ты видел тех, у кого молния в крови. Им ее ни за что не спрятать. А еще они с ума посходили.

– Ты говоришь правдиво.

– Есть еще кое-что. Передвигается он с другими, их четверо или пятеро. Рассказы о них мы слышали. Все они кровососы, похоже, что выбирают они дома, где много детишек. Малец стучится первым, уверяет, что убежал от чудовищ, и его впускают. Потом, глубокой ночью, он впускает всю банду, и обитатели дома становятся их поживой.

– Но малец не один из них?

– Нет, но ты же знаешь Ипундулу, он, должно быть, мальца околдовал.

– Мы в этих краях знаем, что он девиц околдовывал, но никогда – мальчика. Я сам ему башку размозжу, не успеет он и крыльями шевельнуть. Крылья эти гром на себе несут, ты знаешь?

– Это как это?

– Хлопает он своими крыльями – и гроза разражается с громом и молниями – сильнее и злее, чем ветер, какой Соголон поднимает своей волшбой.

– Значит, крылья мы ему подрежем. Я тебе попозже о других обязательно скажу.

– И о крыльях, что это за человек с черными крыльями?

– Аеси? Он тоже мальца разыскивает и, пока не разыщет, не остановится. Только он не знает, ни где мы, ни кто такой малец, ни про десять и еще девять дверей, иначе он ими воспользовался бы. Тут все просто. Мы спасаем мальца и возвращаем его мамаше, что живет в горной крепости.

– Почему?

– Она сестра Короля.

– Путаница какая-то – вот что это такое.

– Я стараюсь, чтоб все это проще стало.

– Вроде меня?

– Нет. Нет, Уныл-О́го. Ты не простой. Послушай меня, речь не о простоте. Мне тут такого порассказывали, что слов нет, чтоб тебе рассказать, вот и все. Только знай, этот малец – часть чего-то большего. По-настоящему большего и, когда мы найдем его и сумеем его уберечь, то эхо по всем королевствам прокатится. Но мы должны найти его до того, как его свита и впрямь убьет его. И мы должны найти его раньше Аеси, потому как он тоже убьет его.

– Ты говорил, что глупо верить в волшебных мальчиков. Я помню.

– А я и сейчас верю, что это глупо.

Я встал и заглянул за ограду. Префект ушел.

– Уныл-О́го, мне нравится простота. Знать, что вот это я буду есть, вот это я заработаю, что идти мне туда следует, а это – кого я иметь буду. Как раз таков мой выбор, как действовать в этом мире. А вот этот малец. Дело даже не в том, как много у меня с этим забот, дело в том, как глубоко мы увязли. Давай покончим с ним.

– И это все, что движет тобой?

– А что, еще что-то должно быть?

– Я не знаю. Только устал я держать руки в ожидании драки, когда не знаю, за что дерусь. О́го, он не слон и не носорог.

– Не знаю, что тебе и сказать. Есть еще деньги. И, как я подозреваю, есть в этом ребенке, мальце этом, такое, что имеет отношение к миру сему. И как бы ни было мне наплевать на этого мальца, да даже и на мир сей, я все равно кручусь в нем.

– Тебя ничто не заботит в мире сем?

– Не заботит, совсем. Да нет, заботит. У меня сердце прыгает, и замирает, и играет со мной. Сказать тебе кое-что, милый О́го?

Он кивнул.

– Я не отец, и все ж у меня есть дети. Здесь у меня нет никого из детей, и все ж они вокруг меня. И знаю я их меньше, чем тебя знаю, но я вижу их во сне и скучаю по ним. Есть среди них одна, девочка, знаю, что она меня терпеть не может, и это меня тревожит, потому как я вижу ее глазами, и она права.

– Дети?

– Они живут в Гангатоме, одном из речных племен, какое воюет с моим собственным.

– У тебя эта девочка и другие?

– Да, другие, один высоченный, как жираф.

– Ты устроил их жить в Гангатоме, хотя ты ку, а они воюют с ку. Ку убьют тебя.

– Судя по твоим словам – да.

– Из-за тебя я начинаю думать, что это самое «он простак» не так уж и плохо.

Я рассмеялся:

– Тут, милый О́го, в словах твоих, может, и правда звучит.

– Ты говорил, что малец мог бы быть в Нигики или Увакадишу.

– Они проходят в те же двери, через какие и мы удрали из Темноземья, только – в обратную сторону. До нас дошло, что они напали на усадьбу у подножья Колдовских гор и одолели даже их священную волшбу. Двадцать и еще четыре дня назад, почти луну. Они провели семь-восемь дней в одном месте, убивая и насыщаясь, а это значит, что они прошли в двери Нагики. По мне, никакое животное их на дух не переносит – значит, лошадей нет. Если они в Увакадишу, то пробудут там еще дня два, может, три. Потом пойдут к следующей двери, той, через какую мы прошли на пути в Долинго.

– Мы их там не встретим?

– Они пойдут через цитадель. Им нужно будет подзаправиться, а кто устоит от такого лакомого куска, как Долинго? Кроме того, Уныл-О́го, нас мало. Нам может понадобиться помощь.

– Мы, значит, идем им наперерез?

– Да, мы идем им наперерез.

Он хлопнул в ладоши, и эхо хлопка отозвалось по всему небу. Затем он широко раскинул руки, и я шагнул прямо в его объятья. Он отшатнулся слегка, не очень понимая, что я делаю. Я обхватил его руками, сунул голову ему под мышку и вдыхал глубоко и долго.

– Ты что делаешь? – спросил он.

– Стараюсь запомнить тебя, – ответил я.

Потом Уныл-О́го спросил меня, мила ли, на мой взгляд, девочка.

– Венин, – добавил он, – я называл тебе ее имя.

– Она мила, как, по-моему, милы обычно девочки, только губы у нее слишком тонкие, как и волосы, еще она лишь немногим темнее префекта, кожа которого просто ужасна. А ты считаешь ее симпатичной?

– У меня такое чувство, словно я половинка О́го. Мать моя умерла, родив меня, и это прекрасно, не то дожила бы до времени, когда прокляла бы меня и мое рождение. Зато во многом я не чувствую себя О́го.

– Ты прав, и ты чистосердечен, дорогой О́го. И – да, девчушка мила.

Остальные свои умозаключения я оставил в собственной голове, иначе могла бы получиться грубая шутка. Уныл-О́го кивнул, плотно сжал губы, удовлетворившись моим ответом, и опустил голову на свое тряпье. Внизу я миновал комнату, где обитал префект.

– Еще рано, но все ж спокойной ночи, Следопыт, – сказал он, когда я проходил.

– Привет, – только и смог я вымолвить. Только тогда я заметил, что старец перестал играть и сидел в комнате, уставившись, возможно, в темноту. Я спустился на первый этаж и стал поджидать Соголон.

– Старец твой, он пел.

Первой, отдуваясь и тяжело дыша, появилась девчушка. Соголон схватила ее за руку, девочка оттолкнула ее и припечатала к стене. Я вскочил прыжком, но девчушка пошла себе, рычаще ворча, и стала подниматься по лестнице. Соголон закрыла входную дверь.

– Венин, – позвала она.

Девочка огрызнулась на языке, какого я не знал. Соголон ответила на том же языке. Этот тон речи Соголон был мне знаком: тут мое дело говорить, а твое – слушать. Мне представлялось, что девчушка желает ведьме, чтоб ее тысячу раз трахнул мужик, сплошь покрытый бородавками, или что-нибудь такое же гадкое. Она ворчливо ругалась, одолевая все два пролета вверх, и с громким стуком захлопнула дверь.

– Никому в этом доме не ведомо, зачем существует ночь, – произнесла Соголон.

– Для сношений? Или чтоб колдовскую волшбу творить? Сон, он для старых богов и тех, кто следует им, Соголон. Твой старец пел.

– Ложь.

– Не велика прибыль лгать тебе, старушка.

– Зато великое удовольствие, наверное. Ты же сам был в комнате, когда еще сегодня он отказывался петь. Песни застревают у него в глотке, и ни одна еще не выбиралась с тех пор, как Кваш Нету стал Королем.

– Я знаю то, что сам слышал.

– Он тридцать лет не поет, может, больше, а перед тобой вдруг запел?

– По правде, сидел он ко мне спиной.

– Молчащий гриот просто так рта не раскроет.

– Он, может, выжидал, пока ты уедешь.

– Жалишь ты как-то тупее, чем луну назад. Может, кто-то наделил его чем-то новеньким, о чем спеть можно.

– Он не обо мне пел.

– Откуда тебе знать?

– Оттуда, что я – ничто. Ты не согласна?

– Поговорю с ним, когда проснется.

– Может, он о себе самом пел? Спроси его.

– На такое он не ответит.

– Ты ж не спрашивала.

– Гриот и не подумает разъяснять песню, лишь повторит ее, может, изменив в ней что-то по-новому, иначе он занимался бы разъяснениями, а не песни пел. Ничего про Короля?

– Нет.

– Или про мальца?

– Нет.

– О чем же еще тогда ему было петь?

– Может, о том, о чем все поют. О любви. – Она рассмеялась. – Может, есть в этом мире люди, кому она все еще нужна.

– А тебе? – спросила она.

– Никто не любит никого.

– Прежний Король, Кваш Нету, обученью не радел. Да и зачем ему было оно? Вот такого большинству людей про королей и королев знать не дано. Даже в прошлом многие века учение имело какую-то цель. Я училась темному искусству, чтобы пользоваться им и с пользой, и во вред. Ты набрался знаний во Дворце Мудрости, а посему держишься на месте получше, чем твой отец. Ты учился обращению с оружием, чтобы защищать себя. Ты учишься читать карту, чтобы стать умелым в странствиях. Во всем учение призвано переправить тебя оттуда, где ты есть, туда, куда ты желаешь попасть. Но Король-то уже туда попал. Вот почему Король с Королевой могут быть самыми невежественными в королевстве. Разум нынешнего Короля чист, как небо, но вот кто-то сказал ему, мол, какие-то гриоты поют песни более давних времен, чем когда он был мальчишкой. Можешь себе представить? Он ни за что не поверит, будто какой-то человек хранит в памяти все, что происходило до его рождения, ведь так короли и воспитывают своих сыновей.

Только этот Король не знал, что есть гриоты, поющие песни о королях, что были до него. Кем они были. Что делали. Все – начиная с нечестивых деяний Кваша Моки. Король даже песни-то не слышал. Человек, к нему приближенный, говорит: «Ваше Превосходнейшее Величество, поются песни, способные вызвать бунт против вас». И тогда сгребают почти всякого певца, в чьих песнопениях есть вирши времен до Кваша Моки, и всех их убивают. А у того, кого не нашли, чтобы убить, убили жену, сына и дочь. Их убили и дом их дотла сожгли, а всем приказали забыть любые такие сказания. В семье этого человека убили всех до единого, постарались. Ему удалось убежать, но и поныне он дивится, почему его не убили. Его заставили бы замолчать и без убийства девяти человек. Но таковы уж повадки у этих королей севера. Я поговорю с ним, когда он проснется, я в том уверена.

Рыдания разбудили меня раньше солнца. Поначалу показалось, что это ветер или что-то, сном навеянное, только вон он, напротив постели, в какой я спал, О́го свесился в южном окне – и плачет.

– Уныл-О́го, что с…

– Выходит, раз он считает, если способен ходить по нему, так может и оседлать его. Так ведь оно смотрится. Способен он оседлать его? Почему же он на нем не ездит?

– Ездит на чем, дорогой О́го? И кто?

– Гриот. Почему он не ездит на нем?

– Ездит на чем?

– На ветре.

Я подбежал к своему северному окну, глянул мельком, потом побежал к южному окну, к которому склонился Уныл-О́го. Увидел Соголон и пошел вниз. В это утро она оделась в белое, не во всегдашнее свое коричневое платье из кожи. У ног ее лежал гриот, конечности которого переплелись, как у обгоревшего паука, переломанные чересчур во многих местах, – мертвый. Сидела она ко мне спиной, белые одежды ее, похлопывая, колыхались.

– Все еще спят? – произнесла она.

– Кроме О́го.

– Он сказал, что гриот прошагал мимо него прямо с крыши, словно по дороге шел.

– Может, он по той дороге к богам отправился.

– По-твоему, сейчас подходящее время для насмешек?

– Нет.

– О чем он пел тебе? Днем, уже минувшим, о чем он пел?

– По правде? О любви. Только о ней и пел. Поиски любви. Утрата любви. Любви, подобной той, о какой поэты из родных для Мосси мест говорят как о любви. О любви, которую он потерял. Вот и все, о чем он пел: о любви, какую потерял.

Соголон подняла взгляд мимо дома в небеса:

– Дух его все еще идет по ветру.

– Само собой.

– Мне все равно, согласен ты или нет, ты слышишь му…

– Мы с тобой в согласии, женщина.

– Другим знать незачем. Даже Буффало: пусть пожует травку в другом месте.

– Хочешь, чтоб я оттащил старца подальше в буш? Хочешь, чтоб достался он гиенам и воронам?

– А после червям и жукам. Теперь уже все равно. Он с предками. Доверься богам.

О́го вышел к нам со все еще покрасневшими глазами. Бедняга О́го, чувствительным он не был. Но что-то в том, как кто-то другой так жестоко обошелся с самим собой, потрясло его.

– Мы отнесем его в буш, Уныл-О́го.

Мы по-прежнему были в саванне. Деревьев совсем немного, зато желтая трава доходила мне до носа. Уныл-О́го подобрал тело, баюкая его, как дитя, даром что вся голова гриота была в крови. Вдвоем мы пошли туда, где трава стояла повыше.

– Смерть остается царем над нами, разве не так? Она все так же желает выбирать, когда забирать нас. Иногда даже раньше, чем наши предки освобождают место. Может, он был человеком, кто не считался с мнением последнего Короля, О́го. Может, просто сказал: «А обделайся все боги, я сам выбираю, когда быть с собственными предками».

– Может быть, – кивнул он.

– Жаль, что нет у меня слов получше, вроде тех, какими он еще недавно пел. Только он, должно быть, думал, что, какова бы ни была его цель, он ее исполнил. После этого не осталось ничего…

– Ты веришь в цель? – спросил Уныл-О́го.

– Я верю людям, когда те говорят, что верят в нее.

– О́го без пользы богам небесным или месту среди мертвых. Когда он умирает, то предназначен на поживу воронам.

– Мне нравится, что у О́го на уме. И если…

Одна пролетела мимо моего лица до того стремительно, что я принял это за шалость. Потом другая пролетела – прямо над головой. Третий раз пришелся мне на лицо, будто бы до глаз добиралась, но я прикрылся, и когти расцарапали мне руку. Одна полетела к плечу О́го, и он поймал ее на лету и сдавил так сильно, что она взорвалась кровавым облачком. Птицы. Две подлетели к его лицу, и он бросил гриота. Отмахнул прочь одну, схватил другую, раздавив ее целиком. Одна обдирала мне затылок. Я схватил ее сзади и попытался свернуть ей шею, но та оказалась жесткой, а птица билась, царапалась и клюнула меня в палец. Я выпустил ее, а она, сделав круг, вновь налетела на меня. Уныл-О́го прыгнул в мою сторону и отбил ее. На земле я разглядел их, птиц-носорогов: белоголовые, с хохолком из черных перьев сверху, с длинным серым хвостом и громадным, больше головы, загнутым книзу красным клювом: красный цвет означал самца. Еще один уселся, трепеща крыльями, на гриота. О́го уже двинулся схватить его, когда поднял взгляд.

– Уныл-О́го, посмотри.

Прямо над нами кружило и верещало черное облако птиц-носорогов. Три ринулись на нас, потом четыре, потом больше, больше.

– Бежим!

О́го, стоя, сражался, круша своими перчатками: бил, смахивал, рвал крылья, – но птиц все прибывало. Две, нацелившись на мою голову, столкнулись друг с другом и устроили драку на моем скальпе. Я побежал, руками прикрывая лицо, а птицы царапали мне пальцы. О́го, утомившись сражаться, тоже побежал. Преследовать нас птицы перестали у дверей дома. Соголон снова вышла, и мы, обернувшись, смотрели на рой птиц – сотни их, если не больше, – а те, вцепившись в гриота когтями, медленно подняли его тело низко над землей и унесли прочь. Мы молчали.

Мы собирали вещи, а Соголон рассказывала другим, что старец отправился в глубины дикой природы беседовать с духами, что, в общем-то, не было совсем враньем, и велела нам взять с собой столько всего, сколько увезти сможем. Зачем нам это понадобится, спросил я, если до цитадели Долинго нам меньше дня добираться? Она насупилась и велела девочке набрать побольше еды. Девчушка зашипела и проговорила: «Тебе надо больше еды, ты сама ее и бери». Мне было интересно, думает ли Мосси, как и я, но желания спрашивать об этом в тот момент у меня не было. Он же подхватил кусок ткани и шарфом обернул его вокруг моей шеи. Соголон взяла одну лошадь, девочка забралась по спине Уныл-О́го и уселась ему на правое плечо. Мосси уселся на Буффало, и оба они, обернувшись, посмотрели на меня, когда я двинулся пешком.

– Следопыт, не глупи, ты всех нас задержишь, – сказал Мосси. Протянул мне руку и втащил на бычью спину.

День разалелся, потом стемнел, а мы ничуть не приблизились к цитадели Долинго. Я клевал носом, уснул на плече у Мосси, в ужасе отпрянул и опять уснул, на этот раз без беспокойств, чтобы, проснувшись, лишь убедиться, что мы все еще не добрались. Долинго, должно быть, оказалось одним из тех королевств, что кажутся маленькими, но странствия по ним две жизни занимают. Когда я в первый раз проснулся, то был на взводе. По правде, оттого-то и отпрянул. Должно быть, сказался еще и сон, растаявший, едва я проснулся. Так сны всегда делают. Да, так они всегда делают. Я отодвинулся, как мог, подальше от него, потому как, правду сказать, я его чуял. Да, я был способен учуять каждого, только не каждый дышит намного медленнее, чем все остальные. И, кляня самого себя за то, что спал на плече Мосси, надеясь, что не обслюнявил ему спину и не тыкался в нее, хотя у меня, когда на взводе, вверх встает, а не вбок. Само собой, надеялся, что я не был на взводе, пока спал, но от этого только еще больше завелся, проснувшись, и подумал я про птиц-носорогов, ночные небеса, мерзкие воды, обо всем.

– Милый Буффало, если ты устал от нас, то мы можем пешком пойти, – сказал Мосси.

Буффало фыркнул, что Мосси принял за совет: сиди, мол, где сидишь, – хотя мне захотелось слезть. А еще на такой случай я жалел, что одежда на мне чересчур тонка и ее слишком мало. Не то чтобы одежда скрывала все мужские желания. Только то не было желанием, просто тело мое все еще во сне пребывало, когда разум уже давным-давно отпустил его. Двигались мы слегка на подъем в более прохладный ночной воздух, минуя небольшие вершины и большие скалы.

– Соголон, ты говорила, что мы в Долинго. Так где же оно? – спросил я.

– Придурочный, глупый, идиот-ищейка. По-твоему, мы горы миновали? Взгляни вверх.

Долинго. Не так много прошло с тех пор, как мы покинули дом гриота, но когда в буше стали гуще деревья, я подумал, что мы бродим вокруг больших скал, избегая взбираться на них. Я свалился бы с Буффало, не ухвати меня Мосси за руку.

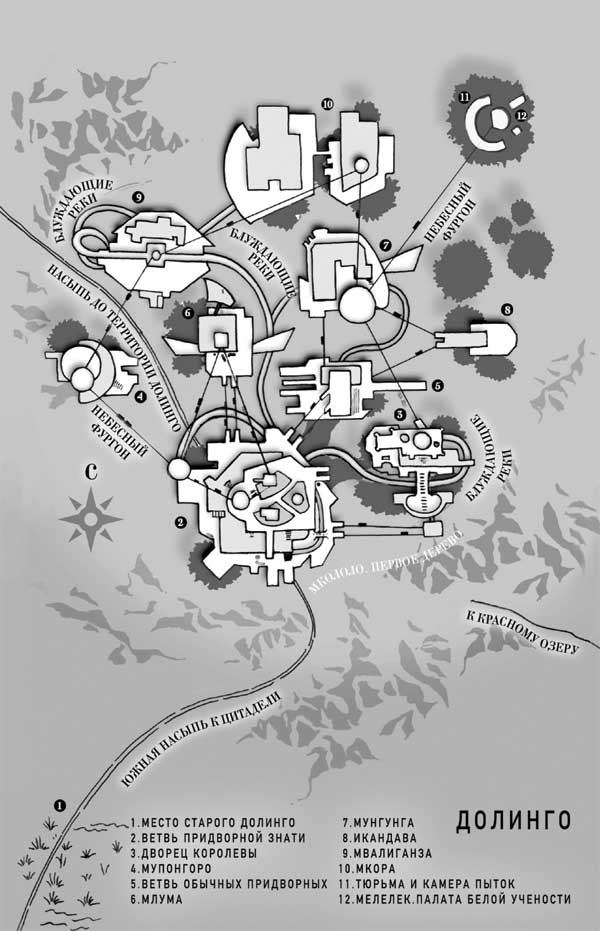

Долинго. Не было больших скал, даром что по ширине они не уступали горам: тысяча, шесть тысяч, может, даже десять тысяч шагов, чтобы обойти вокруг, – однако стволы дерев с небольшой кроной пробивались низко. Деревья вышиной в сам окружавший мир. Поначалу, поглядывая вверх, я видел один только свет да веревки, порой протянувшиеся выше облаков. Мы выехали на лощину шириной с поле боя: вполне достаточно, чтобы разглядеть две линии. Первая тянулась до самого поля, вторая была поменьше. Обе линии уходили в облака и выше. Мосси ухватил меня за колено, уверен, неосознанно. На первой линии имелось сооружение из дерева или глины (или того и другого), что окружало комель ствола на высоту пяти этажей, каждый этаж высился на восемьдесят-сто шагов. В некоторых окнах проблескивал свет, в других он сиял вовсю. Темный ствол тянулся еще выше, минуя больше облаков, до места, где расходился вилкой. Слева высилось нечто похожее на массивную крепость, громадные обычные стены с высокими окнами и дверями, а поверх этого еще один этаж и еще один этаж поверх того – и так до шести этажей с настилом на пятом и свисающей площадкой, какую удерживали четыре троса толщиной никак не меньше чем с лошадиную шею. Справа на высоте крепостей шла ничем не украшенная ветвь с одним дворцом на вершине, но даже у этого дворца было много этажей, обшивки, настилов и золоченых крыш. Облака разошлись, луна засияла ярче, и я заметил, что у вилки было три конца, а не два. Третья ветвь, такая же широкая, как и две другие, была уставлена построенными зданиями и зданиями строившимися. А еще настилом, что протянулся настолько длиннее всех остальных, так далеко, что я подумал, как бы ему вскоре не обломиться. С настила свешивались несколько площадок, что поднимались и опускались на тросах. Сколько же надобилось рабов, чтобы их тянуть? И что ж это за настоящее, что за будущее, где люди строят ввысь, а не вширь? Поверх друг друга, а не рядом? Где фермы и где домашний скот, а без них что же народ этот ест? В отдалении на широком просторе вздымались еще семь высоченных деревьев, и среди них одно с массивной сверкающей обшивкой наподобие крыльев и башней в форме паруса дау. Другое, со стволом, слегка склоненным на запад, зато все постройки косили на восток, будто бы все здания соскальзывали с фундаментов. От ветви к ветви, от здания к зданию тянулись тросы с блоками, площадки, вверху и внизу сновали подвесные вагончики.

– Это что за местечко? – спросил Мосси.

– Долинго.

– Не доводилось видеть такого великолепия. Тут боги живут? Это обиталище богов?

– Нет, это дом людей.

– Не пойму, хочется ли мне с такими людьми встречаться, – произнес Мосси.

– Женщинам может понравиться твое миррово благовоние.

Лязгнул металл, шестерни зацепились. Железо ударило по железу, и площадка опустилась. Все тросы напружинились, блоки принялись вращаться. Площадка сверху, что вниз шла, загородила луну и упрятала нас в тень. Была она шириною с корабль и, приземлившись, сотрясла почву.

Рука Мосси все еще сжимала мою коленку. Соголон с девочкой галопом поскакали вперед, ожидая, что мы последуем за ними. Площадка уже пошла на подъем, и Буффало запрыгнул на нее, слегка поскользнувшись. Мосси отпустил мою коленку. Он спрыгнул и закачался слегка с поднимавшейся площадкой. На башне вверху кто-то повернул огромный диск из стекла или серебра, наверное, блюдо, которое отразило лунный свет, направив его на площадку. Слышно было, как работали зубцы, шестерни, колеса. Мы поднимались выше, и по мере того, как мы подбирались ближе, я различал узоры на стенах: ромб за ромбом, вверху, внизу и крест-накрест, и шары того же узора, и древние глифы, и полосы, и дикие росчерки, что казались все еще двигавшимися, словно бы художник рисовал их вместе с ветром. Мы поднялись выше по стволу, выше любого моста или дороги, к тройной развилке. На стороне правого ответвления кто-то нарисовал черным женскую голову до того высокую, что она поднималась выше четвертого этажа, а чалма на голове еще выше. Площадка поравнялась с настилом, и всякое движение прекратилось. Соголон вышла первой, Венин пошла за нею, не глядя по сторонам или по верхам, где светились несколько сфер, но не было заметно никаких проводов или источников. Сошли и Уныл-О́го с Буффало. Они уже бывали тут раньше, а я не был. Мосси все еще не оставляло потрясение. Соголон с Венин оставили лошадь стоять в сторонке. Это было правостороннее ответвление, ответвление дворца, и на ближайшей стене – знак на языке, похожем на знакомый мне, выписанный буквами вышиной больше любого человека.

– Это Мкололо, первое древо и место пребывания Королевы, – сообщила Соголон.

Луна подобралась до того близко, что подслушивала за нами. Мы прошли на широкий каменный мост, дугой поднимавшийся над рекой, и вышли на дорогу без изгибов. Мне хотелось спросить, что за наука заставляет реку течь с такой высоты, но дворец оказался прямо перед нами, будто бы только что пророс из-под земли, а мы будто бы обратились в мышей, созерцающих дерева. Луна обелила все стены. На самом нижнем уровне – высокая стена и мост слева над водопадом. На следующем уровне – то, что я видывал только в землях Песчаного моря. Акведук. Над ним – первый этаж с освещенными окнами и двумя башнями. А над этим еще больше палат и покоев, залов, башен и величественных крыш, одни из них походили на купол в форме калебаса, а другие на заостренный наконечник стрелы. Справа высилась длинная площадка, стоявшие на ней отбрасывали тени вниз, на нас, пока мы шли к двойным дверям вышиной в три человеческих роста. Стоит охрана: два стража в зеленых панцирях и латных воротниках, доходивших до самого носа, каждый держит в руке длинное копье. Ухватившись за рукояти, стражи раскрыли двери. Мы прошли мимо них, но я обе руки держал на своих топориках, а Мосси вцепился в рукоять меча.

– Не оскорбляйте гостеприимство Королевы, – предупредила Соголон.

Двадцать шагов через ров с текущей водой по мостку не шире, чем для прохода трех человек, и мы оказались на другой стороне. Соголон прошла первой, затем О́го, Венин, Буффало, Мосси, потом я. Я смотрел, как озирался Мосси, как вздрагивал от легчайшего всплеска, как затаивал дыхание, когда пролетала над ним какая-нибудь птица или трепыхались механизмы наружных площадок. Я больше смотрел за ним, чем куда мы идем, да к тому же Соголон явно это знала. От воды веяло жаром, но в ней плавали рыбы и другая водная живность. Перейдя мостик, мы пошли к лестнице, разглядывая мужчин, женщин, стоящих зверей и никогда не виданных мной созданий, облаченных в железные кольчуги из пластин и колец, длинные наряды, плащи, в головных уборах с длинными перьями. Кожи темнее, чем у этих женщин и мужчин, мне видеть не доводилось. На каждой ступеньке стояли по два стража. На верхней ступени на невообразимую для меня высоту вздымался вход.

Вот тебе правда. В разных землях и в морских царствах я побывал в великолепных королевских владениях, только с этим-то двором с чего начать? Мосси стоял не шевелясь, пораженный чудом, да и я тоже замер. Залы были до того высоченны, что я ожидал: мужчины с женщинами ростом им под стать будут. В громадном зале вдоль стен стояли стражи в боевой готовности: двадцать плюс еще десять – и другие стражи, шестеро, что стояли лицом к нам. У всех у них было по два меча и одному копью, лица у всех были черно-синими. И руки тоже. И у людей, что ходили по этому громадному залу, даже тех, на ком были яркие цветастые наряды, кожа была до того темная, какой я не видывал со времен Леопарда, когда тот расхаживал в облике котяры. Стояли стражи и на нашей лестничной площадке – двое. Тянуло посмотреть, как выкованы их мечи. В этом зале золотом была крыта каждая колонна, оно сверкало в украшении каждого доспеха, только золото было бы жутким металлом для меча. Пол зала был ниже нашей площадки, зато основание трона возвышалось выше всего: пирамида, вся отданная под сиденья для императорской семьи, с уступом или ступенькой вокруг нее, где восседали несколько женщин, а над ними – собственно трон и Королева.

Кожа у нее, как и у ее подданных, свой черный цвет взяла из самой густой синевы. Корона золотой птицей села ей на голову и обняла лицо своими крыльями. Золото окружало также ее глаза и сияло в небольших крапинках на обеих губах. Безрукавка из золотых полос свободно свисала у нее с шеи, и когда Королева откидывалась назад, соски ее остро вздымались.

– Всем слушать меня, – произнесла она голосом поглубже, чем нытье монахов. – Слухи уже достигли меня. Слухи о мужчинах цвета песка, а некоторые даже цвета молока, но я Королева и верю, во что пожелаю. Так вот – я не верила, что такие есть в жизни. И посмотрите: один из них пред нами.

Долингонский язык звучанием схож с малакалским. Резкие звуки, произносимые быстро, и долгие звуки, что тянутся намеренно. Мосси уже бороздил чело недовольными морщинами. Толкнул меня локтем:

– Что она говорит?

– А ты не говоришь по-долингонски?

– Разумеется. Толстый евнух учил меня в четыре года. Разумеется, я не говорю на этом языке. Что она говорит?

– Говорит о мужчинах, каких никогда не видела. О тебе. Я почти в том уверен.

– Следует ли мне называть его Песочным человеком или Дремой? – вопрошает она. – Я стану звать его песочненьким, ибо нахожу это забавным… Я же сказала: я нахожу это забавным.

Весь зал разразился хохотом, люди захлопали в ладоши, засвистали, восторженно воздавали хвалу богам. Взмах королевской руки – и все мигом умолкли. Королева подала Мосси знак подойти, но он не понял.

– Следопыт, они смеются. Почему они смеются?

– Она просто назвала тебя песочненьким или чем-то в этом духе.

– Это веселит их?

– Он глухой? – произнесла Королева. – Я повелела ему подойти.

– Мосси, она к тебе обращается.

– Так ничего ж не сказала.

– Етить всех богов. Иди!

– Нет.

Два копья уперлись ему в спину. Стражи двинулись вперед, и если бы Мосси не сдвинулся с места, острия копий пронзили бы ему кожу. Троица спустилась по ступенькам с нашей площадки, пересекла пространство зала мимо женщин, мужчин и всякого зверья королевского двора и остановилась у подножья тронного возвышения. Королева знаком велела ему подняться, и два стража, что преграждали дорогу, разошлись в стороны.

– Канцлер, ты уже своими глазами видел больше территорий, чем их описано в толстых книгах. Поведай, видел ли ты когда человека, подобного этому?

Высокий худощавый мужчина с длинными и редкими волосами вышел вперед, чтобы заговорить с Королевой. Первым делом он отдал поклон.

– Наипрекраснейшая Королева, много раз, и вот в чем дело. Он…

– Почему же ты не купил одного такого для меня?

– Прости меня, моя Королева.

– Есть мужчины еще светлее этого?

– Да, Наивеличественнейшая.

– Как это страшновато, как восхитительно. – И, обращаясь к Мосси: – Как твое имя?

Мосси лишь пялился на нее, словно и вправду был глухой. Соголон пояснила: он не знает их языка.

Вперед вышел страж и подал канцлеру меч Мосси. Канцлер взглянул на клинок, осмотрел рукоять и произнес по-конгорски:

– Откуда у тебя такой меч?

– Это из одной дальней земли, – ответил Мосси.

– Какой земли?

– Родины.

– И она не Конгор? – Глядя на Королеву, канцлер сказал Мосси: – Ясно, что кто-то давал тебе имя. Какое? Имя, имя.

– Мосси.

– Ухм?

– Мосси.

– Ухм? – Канцлер кивнул, и острие копья ткнулось Мосси в бок.

– Мосси, наипрекраснейшая Королева, – выговорил Мосси.

Канцлер повторил его ответ Королеве.

– Мосси? Просто Мосси. Люди вроде тебя с неба падают и просто подбирают имена? Откуда ты родом, мастер Мосси? Из чьего дома? – спрашивал канцлер.

– Мосси из дома Азара, из земель Света с востока.

Канцлер повторил сказанное на языке Долинго, и Королева издала смешок.

– Зачем понадобилось мужчине с востока от моря жить в этих краях? И что за болезнь выжгла весь цвет с твоей кожи? Говори сейчас же, а то никому из моих придворных не нравится, когда сердят их Королеву… Я сказала: никому из моих придворных не нравится, когда сердят Королеву.

Двор взорвался выкриками «нет», протестующим гулом, громкими хвалами богам.

– И все же волосы у него черные, как уголь. Поднимите-ка тот рукав… Да, да, да, но как это возможно? У тебя плечо светлее руки? Я же вижу прямо вон там, тебе что, руки пришивали? Моим мудрым советникам лучше поспешить с объяснениями.

Я смотрел на все это и гадал, только ли на юге есть безумные короли и королевы. Соголон отступила, когда я ждал, что она выскажется. Попытался понять что-нибудь по ее лицу, увы, ее лицо не было моим. Если мне кто противен, так тот поймет это, стоит лишь мне утром приветственно кивнуть. Королева игралась, а что было для нее игрой? О́го стоял смирно, но хруст костяшек выдавал, как сильно сжаты его кулаки. Я тронул его за руку. Мосси ничуть не лучше меня умел скрывать на лице, что он думает. И Мосси стоит там, смотрит на все – и ничего не понимает.

Заметил мое лицо, и тень беспокойства укрыла его черты. «Что?» – говорил он мне одними губами, только я не знал, как хоть что-то сказать ему.

– Желаю увидеть больше, – сказала Королева. – Снимите это.

– Сними свою одежду, – перевел Мосси канцлер.

– Что? – вскинулся тот. – Нет.

– Нет? – воскликнула Королева. Отказ она поняла даже на конгорском языке. – Станет ли Королева дожидаться согласия какого-то мужика?

Она кивнула, и двое ее стражей схватили Мосси. Одному он врезал прямо в челюсть, но другой прижал нож к его горлу. Мосси обернулся ко мне, и я одними губами сказал: «Спокойно. Спокойно, префект». Тем же ножом страж разрезал по швам одежду на плечах Мосси. Второй страж сорвал пояс, и все упало на пол.

– Никто не удивлен? – произнесла Королева. – Я не слышу никаких звуков изумления? – И зал взорвался охами, ахами, кашлянием, хрипами и громкими хвалами богам.

Мосси, в мыслях кого билось: «И это должно со мной твориться?» – распрямил спину, поднял голову и застыл. Женщины, мужчины и евнухи, что сидели у ног Королевы, все подползли поближе взглянуть. Что было тайной для них, я не понимал.

– Странная, странная штуковина. Канцлер, почему она темнее, чем все остальное у него? Подними ее, я желаю взглянуть на мешок.

Придворный потянулся к яйцам Мосси, и того передернуло. За время всего этого Соголон не произнесла ни слова.

– Такой же темный? Да, странно это, канцлер.

– Это непонятно, Наипрекраснейшая.

– Не мужчина ли ты, сделанный из других мужчин? Руки у тебя темнее твоих же плеч, шея темнее груди, ягодицы белее ног, а твой, твой… – И, обращаясь к канцлеру: – Как твои куртизанки называют это?

По правде, я рассмеялся.

– Я не вожу компанию с куртизанками, Наипрекраснейшая, – сказал канцлер.

– Конечно же водишь, они ходят на четырех ногах и не могут говорить, но они же твои. Хватит этой болтовни. Я желаю знать, почему это темнее всего остального у него. Так ли это у всех мужчин в других землях? Это ли я увидела бы, если бы вышла замуж за одного из калиндарских принцев? Восточный человек, почему это того же цвета, что и мужчина, стоящий с Соголон?

Канцлер только и смог сказать, что это любопытно: у мужчины с такой светлой кожей такие темные яйца.

Мосси заметил, что я сдерживаю смех, и насупился.

– Боги со мной в какую-то игру сыграли, моя Королева, – произнес он.

Канцлер перевел Королеве, что сказал Мосси, почти так, как тот и сказал.

– С каким мужчиной играли они, когда взяли у него это и отдали этому человеку? Я желаю знать об этом. Сейчас же.

Мосси, похоже, опять растерялся, но зорко следил за людьми, которые следили за ним. И все же он ничего не сказал. Соголон кашлянула, прочищая горло:

– Наипрекраснейшая Королева, помни, зачем мы прибыли в Долинго.

– Я не из тех, кто забывает, Соголон. Особенно когда речь шла об одолжении. Особенно учитывая, как ты умоляла о нем.

Мосси смотрел на них с потрясением, какое мне удалось скрыть.

– Ишь, как губы-то у тебя обалдело затряслись! И почему бы мне, мудрейшей из королев, не говорить на дикарском языке севера… особенно когда мне постоянно приходится иметь дело с дикарями? Ребенок способен за день выучить его… Почему это мой двор не охает и не ахает?

Канцлер перевел для двора, который тут же взорвался охами, ахами и кликами хвалы богам.

Королева махнула рукой, и стражи ткнули Мосси своими копьями. Тот собрал одежду и пошел обратно к нам. Я все время не сводил с него глаз, но Мосси смотрел только перед собой.

– Ты делишься со мной своим делом, ибо думаешь, будто мы сестры. Только я Королева, а ты ничтожнее мотылька, летящего на пламя.

– Это так, Наипрекраснейшая, – произнесла Соголон и поклонилась.

– Да, я согласилась помочь тебе, потому что мы с Лиссисоло вместе должны быть королевами. И потому, что ваш Король даже демонам дает передышку. Как же хочется ему захватить Долинго! Я знаю, о чем он думает по ночам. О том, что в один прекрасный день позабудет, что Долинго сохраняет нейтралитет, и возьмет цитадель себе. И придет день, когда он попытается. Только не сегодня и не пока я Королева. А еще я очень скучаю. За многие луны твой мужчина из заплаток ближе всего подошел к тому, что достойно моих глаз. По крайней мере с тех пор, как я разрезала одного из принцев Миту пополам, чтобы посмотреть, такой же ли он пустой внутри, каким предстает в разговоре. Ты, что весь в отметинах, ты видел наши небесные вагоны? – обращалась она ко мне.

– Только на пути к тебе, Наипрекраснейшая Королева, – сказал я.

– Многие до сих пор дивятся, что за мастерство или колдовство держит их в небе. А это и не колдовство, и не мастерство, а железо да веревки. У меня нет колдунов, у меня есть мастера по стали, мастера по стеклу и мастера по дереву. Потому что в нашем Дворце Мудрости есть люди, что на самом деле мудры. Я терпеть не могу людей, принимающих вещи такими, каковы они есть, никогда не сомневающихся, никогда не наводящих порядка, никогда не создающих лучшего или не творящих лучше. Скажи мне, я устрашаю тебя?

– Нет, моя Королева.

– Так я устрашу. Стража, отведите этих двоих в Мунгунга. О́го с девочкой могут следовать в свои покои. Оставьте нас, женщин, поговорить о вещах слишком серьезных. И дайте быку травки слоновьи уши. Его, должно быть, уже не одну луну никто не кормил достойной пищей. А теперь оставьте меня, все, все. Кроме этой женщины, что считает себя сестрой.

– Ты должен обучить меня таким словам, префект, – со смехом сказал я.

Мосси все ругался и ругался на своем родном языке, меряя шагами вагон взад-вперед, топал он при этом так, что вагон слегка кренился. Он отвлекал меня от той реальности, что болтались мы на огромной высоте и что тянули нас с помощью блоков от одного громадного древа к другому. Чем больше он впадал в ругательный раж, тем меньше рисовал я в воображении, как тросы лопаются, а мы летим навстречу смерти. Чем больше Мосси ругался, тем меньше лезло мне в голову, что Королева отправила нас в такую высь неба, в такую даль от земли, чтобы убить.

– Еще чуть выше, и мы могли бы с луной целоваться, – сказал я.

– Насрать на луну и на всех, кто поклоняется ей, – бросил он в ответ.

Он все еще вышагивал. Взад-вперед, к окну и обратно, по крайности, следя за ним, я и сумел рассмотреть вагон. На этой высоте луна светила до того ярко, что зеленое было зеленым, а голубое голубым, и кожа его была почти белой (он уже успел подвязать свою изношенную одежду на поясе, оставив грудь голой). Вагон представлял из себя вот что: поначалу я думал, что какой-то фургон перевернули вверх колесами, а потом пустили колеса по туго натянутым связкам троса. Потом, глядя, как вагон раздается, как жирное брюхо крупной рыбы, подумал, что это лодка, что в небе плавает. Был у него и нос, и корма, точно как у лодки, толще всего он был посередине, так же, как и лодка, но с окнами, как в домах, идущими по всему кругу, и крышей из древесных стволов, скрепленных воедино смолой. По полу, плоскому и гладкому, влажному от росы, почти скользить можно было. И вот еще что: воздух на такой высоте дует холодный, а у того, кто передвигался в этой штуке до нас, шла кровь. Мосси все расхаживал туда-сюда, сыпля ругательствами, когда он проходил мимо, я схватил его за руку. Он попробовал дальше двинуться, попробовал от руки моей избавиться, попробовал меня оттолкнуть, но я держал крепко, пока он не остановился, фырча и кляня все на свете.

– Что?

– Остановись.

– Тебя она не унижала.

– Всего несколько ночей назад ты был без одежды. И не думал тогда сердиться.

– Я знал, где я находился и с кем. Только то, что я живу со всеми вами, не означает, что я по-прежнему не остаюсь человеком с востока.

– Всеми вами?

Мосси вздохнул, отошел в сторону, посмотреть в окно. Облачко до того серебристое и до того тонкое, что размывалось в ничто, а вот на большом отдалении минует нас еще один вагон, освещенный факельными огнями.

– Кто, по-твоему, они такие? По какому делу кому-то надо передвигаться ночью? Куда они направляются?

– Рассуждаешь как префект?

Он улыбнулся:

– Стражи их за нами не пошли.

– Эта Королева в мужчинах большой опасности не видит. Либо они обрежут эту штуку до того, как мы на другую сторону доберемся. И мы нырнем навстречу своей смерти.

– Ничто из этого не вызовет у меня улыбки, Следопыт. Может, засадив нас сюда вдвоем одних, они рассчитывают, что мы заговорим, а они, может, отыскали какой-нибудь вид волшбы для подслушивания.

– Долингонцы идут впереди нынешнего века, но так далеко не заходил никто.

– Может, нам стоит изобразить, будто мы сношаемся, как буйные акулы, чтоб им было что послушать. А ну, разом пробей меня своим сокрушающим тараном! Дыра моя, ты бездною стала теперь!

– Это от кого ты научился сношаться по-акульи?

– От Бога, он знает. Первую зверюгу назвал, что на ум пришла. Божьи слова, Следопыт, ты вообще никогда не улыбаешься?

– А чему тут улыбаться?

– Веселости моей компании – для начала. Великолепию этого места. Говорю тебе: сюда боги приходят возлечь.

– Мне казалось, ты всего в одного бога веришь.

– Это не означает, что я других не вижу. Чем известны эти земли?

– Золото, серебро, стеклянный камень, обожаемый в дальних странах. По-моему, цитадель потому в высоте, что они всю землю порушили.

– Думаешь, эти громадные дерева живые?

– Думаю, что тут все живое, чем бы их жизнь ни держалась.

– Что ты имеешь в виду?

– Где тут рабы? И на что они похожи?

– Толковый вопрос. Я…

Крики долетели до нас еще раньше, чем с нами поравнялся вагон, на этот раз так близко, что мы почувствовали запах спиртного и дыма, до того близко, что дробь барабанов отдавалась в ушах и в груди, тогда как кто-то рвал струны коры и лютни так, что того и гляди лопнут. Вагон катил мимо, а мы, стоя рядом, смотрели друг на друга. Дробь выбивал не только барабан, но и ноги мужчин и женщин, те прыгали и топотали, словно ку и гангатомы в соительном танце. Один мужик с лицом, раскрашенным красным и блестящим, держал передо ртом факел и, как дракон, изрыгал пламя, пламя, которое ударило прямо между нами. Я даже в сторону отпрыгнул, Мосси стоял спокойно. Вагон, не остановившись, продолжил свой путь, пока барабанная дробь не стала ощущаться памятью ритма. Мы направлялись к ответвлению в стороне от дворца. Третьему.

– В этом вагоне чья-то кровь, кого-то молодого, – сказал я.

– Местные мужчины и женщины, похоже, весьма буйные. Может, убили ребенка для забавы.

– Что значит буйные? Слышал я прежде о таких, как ты.

– Таких, как я?

– Люди с одним печальным богом. Вы действуете, как старухи, забывшие, что они были молодками. Твой один бог, он считает удовольствие чем-то низменным.

– Мы можем поговорить о чем-нибудь другом? Мы уже почти на другой стороне. Следопыт, каков наш план?

– Не я объявил саму себя нашей повелительницей.

– Хотел бы я от нее узнать, так ее и спросил бы. Скажи-ка мне вот что. План есть?

– Мне ни о чем таком не известно.

– Это безумие. Значит, план, как я понимаю, таков: мы ждем, пока ты унюхаешь этого чудесного мальца вблизи, а когда кровососы или что бы они из себя ни представляли… Мы что предпринимаем? Сражаемся? Хватаем мальца? Веретеном, как танцоры, крутимся? Мы всего лишь ждем? Разве нет в этом никакой прелести?

– Ты спрашиваешь меня о вещах, каких я не понимаю.

– Как нам спасти этого ребенка от любого зла, стерегущего его? И если мы и вправду спасем его, что потом?

– Может, нам сейчас надо план составить, – сказал я.

– Может, тебе надо уйти, доказав, что ты Соголон не по зубам.

– Правду?

– Было бы предпочтительно, если тебе такое под силу.

– Никогда не было никакого плана, кроме как сразиться с кем бы то ни было, у кого ребенок, и вернуть его обратно. Убивать, если понадобится. Только никакой хитрости, никакой стратегии, никаких уловок, никакого плана в твоем понимании. Но это не полная правда. По-моему, план есть.

– Каков же он?

– Не знаю. Зато Соголон знает.

– Тогда зачем ей мы? Особенно раз уж она действует, будто ей мы и не нужны.

Я оглянулся. За нами следили, нас подслушивали или читали по нашим губам.

– Давай за мной, где потемнее, – предложил я, и Мосси ступил со мною в тень. – Думаю, у Соголон есть план.

– Я этого не знаю, О́го не знает и никто другой, что прежде странствовал с нами. Только и это – тоже план.

– Ты про что?

– Для нас нет никакого плана, потому как не будет никаких нас. Послать нас сражаться с кровососами, может, даже быть убитыми ими, а они с девчушкой тем временем спасают мальца.

– А это не договор, с каким и ты связан?

– Да, только что-то изменилось в Соголон, когда она узнала, что нам придется в Долинго направиться. Не знаю что, только знаю, что мне это не понравится.

– Ты ей не веришь, – сказал Мосси.

– Когда мы уезжали из дома старца, она отправила двух голубей. Голубей Королеве.

– Ты мне веришь? – спросил Мосси.

– Я…

– Сердце твое ищет ответа. Хорошо. – Он улыбнулся, а я постарался не улыбнуться, но придать лицу теплое выражение. – А почему б попросту не приставить ей нож к горлу и не потребовать сознаться?

– Это так-то на востоке женщину приводят к повиновению? Ее не запугаешь, эту Соголон. Ты сам убедился в этом: она просто сдует тебя прочь.

– В чем я убедился, так это в том, что кто-то охотится за ней, – заметил Мосси.

– Кто-то за всеми нами охотится.

– Но ее охотник лишь на нее охоту ведет. И он или она не знает устали.

– Я-то думал, что ты веришь только в одного бога и одного дьявола, – сказал я.

– По-моему, ты уже повторяешься, да еще и чуть ли не с раздражением. Я многое повидал, Следопыт. Ее враги набрали силу. Может, все они – делами праведными. Другая сторона.

Вагон стукнулся обо что-то и встряхнулся. От этого префекта бросило прямо на меня, и я поймал его, когда он головой ударился мне в грудь. Схватившись за мое плечо, Мосси поднялся. Хотелось сказать ему что-нибудь про его благовоние. Или про дыхание на моем лице. Он выпрямился, но вагон опять качнуло, и он ухватился за мою руку.

На площадке нас встретили пять стражей и известили: вы высадились в Мунгунга, второе древо. Повели нас по крутому каменному мосту с бойницами по обеим сторонам дороги сначала в мою комнату, где меня и оставили, а потом, полагаю, в комнату Мосси. Моя выглядела так, словно сама свисала с громадного древа и была подвешена на тросе. Не знаю, куда отвели префекта. А эта была очередная комната с кроватью, к чему я уже начинал привыкать, хотя зачем кому-то нужно мягкое ложе, понять так и не смог. Чем больше твоя постель напоминает облака, тем меньше окажешься ты настороже, если беда поднимет тебя со сна. Только великая это придумка – спать в постели. Имелась вода для мытья и кувшин молока для питья. Я подошел к двери, и та открылась без моего касания. От такого я встал и оглянулся – дважды.

Наружным балконом служила узенькая (может, в две ступни шириной) свободная площадка с веревкой на уровне груди, не позволяющей пьяницам слететь к предкам. За этим древом стояли два других, а позади них еще несколько. Я ломал голову, подыскивая более точное слово, чем обширный, что-нибудь, подходящее для такого большого города, как Джуба или Фасиси, только когда все громоздится вверх и разрастается в небо, а не рядом и не расходится вширь. Неужели те дерева еще росли? Во многих окнах мерцал огонь. Из некоторых окон доносилась музыка, обрывки звуков носились по ветру: застолья, перебранки мужчины с женщиной, соития, рыданий, голосов на пределе связок, – они порождали шум, и никто не спал.

Еще это: закрытая башня без окон, зато куда сходились и откуда выходили все тросы, по каким двигались вагоны. Королева была права, говоря, что Долинго не на колдовстве держится. Только на чем-то оно держалось. Ночь уходила, покидая нас, покидая людей, не собиравшихся спать, покидая меня, гадавшего, о чем Соголон говорила с Королевой и где она сейчас. Может, как раз поэтому понадобилось больше времени, чем следовало бы, чтобы учуять на себе этот запах. Мирры. Я потер грудь, накрыл горстью нос и вдыхал запах, словно упивался им.

В приснившихся джунглях обезьяны раскачивались на лианах, но деревья росли так высоко, что я не видел неба. Стояли и день, и ночь, как всегда бывает в Темноземье. Я слышал звуки, смех, что звучал порой, как слезы. Надеялся увидеть префекта, ожидал увидеть его, но какая-то шагавшая на двух ногах обезьяна потянула меня за правую руку, отпустила и упрыгала прочь, а я пошел за ней следом и оказался на дороге, и я шагал, потом бежал, потом шагал, а вокруг был такой сильный холод. Я боялся услышать черные крылья, но не слышал их. А потом пламя вспыхнуло на западе, и мимо меня побежали слоны, львы и много другого зверья, а еще звери с забытыми названиями. Бородавочник с загоревшимся хвостом визжал: «Это малец, это малец, это малец».

Запах разбудил меня.

– Добро пожаловать в Долинго великолепное, Долинго неприступное, Долинго, ради которого боги небесные сходят на землю, ибо нет на небесах ничего подобного Долинго.

Он стоял надо мной, низенький, толстенький и днем синий, какими долингонцы бывают ночью, и я едва не сказал ему, мол, спал бы я, как обычно сплю, с топориком под подушкой, так быть бы ему уже безголовым. Вместо этого я потер глаза и поднялся. Он склонился до того близко, что я едва башкой ему в голову не врезался.

– Первым делом вы моетесь, нет? Да? Потом вы принимаете пищу, нет? Да? Но прежде вы моетесь, нет? Да?

На нем был металлический шлем, у какого не хватало защитной пластины для носа, как у воинского. Зато шлем был отделан золотом, а носивший его очень походил на человека, кто вскоре сообщит мне об этом.

– Великолепный шлем, – сказал я ему.

– Он вам очень нравится? Нет? Да? Золото, добытое на южных рудниках, проделало путь до моей головы. То, что вы видите, вовсе не бронза – только золото и железо.

– Вы сражались на каких-нибудь войнах?

– Войнах? Никто не ведет войн с Долинго, но – да, вам следует знать, что я в самом деле очень смелый человек.

– Я вижу это по вашему облачению.

На нем и впрямь была толстая воинская стеганая рубаха, вот только живот выпирал из нее, как у беременной женщины. Два момента. «Мытье» означало для него необходимость призвать двух слуг в комнату. Две двери по сторонам открылись сами собой, и прислужник втащил бадью из дерева и смолы, полную воды и пряностей. Так я впервые узнал, что там есть двери. Меня терли шершавыми камнями: спину, лицо, даже яйца терли с той же силой, что и подошвы моих ног.

«Принимать пищу» означало, что из стены сама собой выдвигалась плоская доска оттуда, где до того не было никакой щели, тот же человек указывал мне на уже стоявший табурет, потом кормил меня с помощью этих вещиц, какие обожают капризные мужики из Увакадишу, всяких ножичков да вилочек, отчего я обалдело чувствовал себя ребенком. Я спросил, не раб ли он, и он рассмеялся. Доска сама собой ушла опять в стену.

– Наша сиятельная Королева – кладезь всех мудростей и всех ответов, – сказал он.

Меня оставили одного, выйдя наружу и сделав десяток шагов, я вернулся и облачился в предоставленную мне одежду. Не говоря о всем прочем, уже это – редкостное для меня – ношение одежды вызвало во мне еще большую злобу. У двери я расслышал шарканье ног в комнате, торопливое топотанье и пыхтение. Уверенности не было, вломились ко мне или прокрались, а когда я решился распахнуть дверь, комната была пуста. Тайное наблюдение: этого я ожидал. Что оно смогло бы обнаружить, этого я не знал. Дверь на балкон открылась до того, как я дошел до нее. Я отступил на несколько шагов – и дверь закрылась.

Я сделал несколько шагов вперед, и она открылась. Я снова вышел и пошел вниз по тропке, что бежала вдоль края этого этажа. Почва и камень, будто с горы срезанные. И вот что произошло. Я шагал, пока не вышел к разрыву в границе, а к разрыву примыкала свисавшая с края площадка из деревянных реек, державшаяся на закрепленном с четырех углов тросе. Безо всяких моих просьб (да рядом и видно-то никого не было) площадка долго спускалась, одолев целый этаж. Сойдя на нижнем этаже с площадки, я пошел вниз по новой тропе, оказавшейся дорогой, широкой двупуткой. Напротив мне был виден дворец и первое древо. В самом низу этого этажа стоял домик с тремя темными окнами и синей крышей, казалось, он был отрезан ото всего остального. И вправду, никакие ступеньки, никакая дорожка к нему не вели. Стоял он в громадной тени дозорной площадки, выступе шириной с поле битвы, по какому вышагивала стража. Этажи, казалось, сцеплялись друг с другом, а самый нижний с подъемным мостом и стеной такого же красного цвета, что и земля в саванне. Следующий этаж полукругом обвивала удерживающая стена. Ниже высились тяжеловесные арки и деревья, неухоженные и разбросанные, а еще этажом ниже – высоченные стены, раз в семь, а может, и в восемь выше дверей и окон. Этот этаж выставлял напоказ башни с золотыми крышами, поднимавшимися еще на два этажа выше. Напротив, справа от еще одного древа на уровне моего взгляда, тянулась широкая лестница, ведшая к огромной палате. На ступенях по двое, по пятеро, а то и кучками побольше толклись мужчины, облаченные в синие, серые и черные одежды до самого пола. Они сидели, стояли, и вид у всех был такой, будто вели они беседы о серьезных предметах.

– Я думал, у меня яйца кровью изойдут, когда за них взялись эти мерзкие евнухи, – заговорил Мосси, когда я увидел его.

Его спустили на этот этаж. Мне в голову пришло: а с чего это они нас так разбрасывают?

– Я сказал: «Сэры, не я обчекрыжил вас обоих, не вымещайте гнев свой на моем бедном маленьком рыцаре». Вот, значит, что тебя смешит: сказания о моих страданиях, – балаболил Мосси.

Я и не заметил, как рассмеялся. Мосси расплылся в широкой ухмылке. Потом лицо его посерьезнело:

– Давай-ка пройдемся, мне надо с тобой поговорить.

Мне было любопытно, как устроены дороги в городе, что тянется вверх, а не вширь. Во что падает вот этот водопад?

– Как же я сочувствую тебе, Следопыт. В толпе ты, на мой взгляд, затерялся бы.

– Что?

Он указал на то, во что я был одет (в то же, что и он) и как много встретившихся мужчин и мальчиков носили то же самое: длинную тунику и плащ, застегнутый только у шеи. Зато лишь тех цветов, какие я уже видел – серые, черные и синие. Некоторые мужчины (все из тех, что постарше) прикрывали лысые головы красными или зелеными шапками, а талии повязывали красными или зелеными поясами. Немногие женщины миновали нас на телегах или в открытых повозках, некоторые были в длинных белых платьях с широкими рукавами наподобие крыльев, вырез сверху открывал полноту грудей, а голову укрывали повязки нескольких цветов, высившиеся, словно высокие башни.

– Никогда не видел тебя так одетым, – сказал Мосси.

Мимо ехала телега, какую тащили два ослика, в ней сидели старик с мальчиком. Они проехали до края, какой я смог разглядеть, потом пропали. По первости я подумал, не уехал ли старик на телеге к своей смерти. Но Мосси пояснил:

– Дорога идет в гору по спирали, ее то видно, то не видно с древа. Но в каком-то месте, если им понадобится покинуть цитадель, один из тех мостов, что нас поднял, должен будет их спустить.

– Всего одна ночь – и ты уже знаешь про все в Долинго.

– За одну ночь узнаешь много, когда тебе не до сна. Вроде такого. Долингонцы строят в вышине потому, что древнее пророчество гласит: настанет день, когда Великий потоп опять повторится, во что многие до сих пор верят. Один старик рассказал мне это, хотя, возможно, он и умом тронулся, бродя по улицам и не зная сна. Великий потоп, что поглотил все земли и даже Колдовские горы с безымянными горами за Конгором. Великий потоп погубил бродивших по земле животных-великанов. Знай: я побывал во многих землях, и одно, похоже, имело хождение повсюду – история этого самого Великого потопа, который уже случился, и еще одного, который когда-нибудь непременно окажется явью.

– Похоже, что имеет хождение во всех землях, так это вера в богов, до того мелких и завистливых, что они скорее готовы уничтожить все миры, чем позволить одному развиваться без них. Ты сказал, что нам надо поговорить.

– Да. – Он взял меня за руку и зашагал быстрее, заметив: – По-моему, нам следует исходить из того, что за нами наблюдают, если не следят.

Мы перешли мост и прошли под широкой башней с арочным проходом из синего камня высотой больше десяти человеческих ростов. Мы шагали и шагали, а рука его все так же сжимала мою руку.

– Детей нет, – сказал я.

– Что?

– Я совсем детей не видел. Ни единого прошлой ночью, но тогда подумал, это оттого, что ночь. Сейчас уже день вовсю, а я ни одного не видел.

– И что тебе не нравится?

– Ты хоть одного видел?

– Нет, но есть еще кое-что, о чем я должен тебе рассказать.

– И рабы. Долинго делает Долинго не колдовство. Где же рабы?

– Следопыт.

– Поначалу я думал, что слуги, что отскребали меня, рабы, но они, похоже мастера в своем умении, пусть и в умении драть спину и яйца драть.

– Следопыт, я…

– Только что-то не та…

– Етить всех богов, Следопыт!

– Что?

– Эта ночь прошла. Я был в покоях Королевы. Когда стража отвела тебя в твою комнату, меня отвели в мою только для того, чтобы отмыть, а потом повели обратно.

– С чего это она позвала тебя обратно?

– Долингонцы, Следопыт, народ очень откровенный. А она очень откровенная Королева. Не задавай вопросов там, где ответ тебе известен.

– Так мне ничего не известно.

– Меня отвезли обратно в ее покои в том же вагоне, в каком мы сюда прибыли. На этот раз меня сопровождали четыре стража. Я бы взялся за меч, но потом вспомнил, что оружие у нас забрали. Королева пожелала меня опять увидеть. Похоже, я ее озадачивал. Она по-прежнему считает мою кожу чудом, как и мои волосы с губами, какие, по ее словам, похожи на открытую рану. Она повелела мне возлечь с нею.

– Я тебя не спрашивал.

– Ты должен знать.

– Почему?

– Я не знаю! Не знаю, почему чувствую, что ты должен знать, раз уж это для тебя ничего не значит. Проклятье! И она была холодна, Следопыт. Не хочу сказать, что она сдерживалась или что никаких чувств не выказывала, даже удовольствия, только от нее холод исходил, кожа ее была холоднее северного ветра.

– Что она заставила тебя делать?

– И ты меня об этом-то спрашиваешь?

– А какого ж вопроса ты от меня ждал, префект, что ты при этом чувствовал? Есть множество женщин, кому я задал бы этот вопрос.

– Я не женщина.

– Само собой, нет. Женщине полагается смотреть на это как на дело естественное. Мужчина же, он на коленки падает и вопит в ужасе, мол, какое унижение.

– Как это у тебя вовсе нет друзей – для меня загадка, – произнес Мосси.

И пошел прочь. Пришлось вприпрыжку за ним пуститься, чтобы догнать.

– Ты к моему слуху обращался, а я тебе кулак выставил, – сказал я.

Он сделал еще несколько шагов, прежде чем остановился и обернулся:

– Принимаю твои извинения и в таком виде.

– Расскажи-ка мне все, – попросил я.

Мунгунга пробуждалась. Мужчины, одетые как старейшины, шли туда, куда старейшины ходят. Из посудин, какие не держали ничьи руки, в окна выбрасывались нечистоты прошлой ночи в желоба, выдолбленные в стволе дерева. Мужчины в длинных одеяниях и шапочках шли мимо на своих двоих с книгами и свитками, мужчины в плащах и штанах ехали мимо на подводах, какие тянули ослики и мулы без уздечек. Женщины толкали тележки, переполненные шелками, фруктами и безделушками. С опорных стен свешивались люди с красками, палками и кистями, возвращаясь к созданию фрески Королевы на стороне правого ответвления. Повсюду и невесть где стояла сладкая вонь цыплячьего жира, потрескивавшего над пламенем, и запекаемого в духовках хлеба. А еще, поскольку шум этот стоял повсеместно, он сделался новой тишиной: работа механизмов, треск тросов, толчки и гул больших вращающихся колес, – хотя глазу приложить все эти звуки было не к чему.

– Мне даже не позволили помыться самому, уверяли, что у Королевы тонкий нюх на мерзостную грязь и она бурю поднимает чиханием даже при намеке на нее. «Тогда, – сказал я, – обоняние, должно быть, вас подводит, раз вы не чуете вони у себя под мышками». Потом меня натерли благовонием, какое, по их словам, Королеве больше всего по душе, меня оно заставило поморщиться: запах напоминал навоз у корней растущих зерновых. У меня в волосах, в носу, ты не чуешь, несет ли все еще от меня?

– Нет.

– Утренние банщики содрали запах вместе с моей кожей и большей частью волос. Соголон была там, Следопыт.

– Соголон? Смотрела?

– Они все смотрели. Ни одна королева не допускает соития в одиночестве, да и ни один король тоже. Ее прислужницы, ее колдуны, два мужика, похожие на советников, лекарь, Соголон и вся королевская стража.

– Гнильца какая-то есть в этом королевстве. Неужели ты… как можно…

– Давай, давай, поноси. По-моему, старая сука обещала этой Королеве что-то от меня, меня не спросив.

– Что ей оставалось делать?

– То есть?

– Детей нет нигде, и Королева велит тебе возлечь с нею в первую же ночь, как мы прибыли. Ты спу…

– Да, если тебе угодно это знать. Я оставил в ней свое семя. Не ты действуешь – возбуждение действует. Тут даже согласия никакого не требуется.

– Я тебя не спрашивал.

– У тебя в глазах вопрос. И осуждение.

– Моим глазам наплевать.

– Прекрасно. Тогда и мне будет наплевать. Потом ее колдуны и ночные сиделки заявили, мол, так и есть, мое семя попало в нее. Колдун убедился.

– Зачем Королеве тащить в постель только что встреченного иноземца, чтоб тот оставил в ней свое семя? И почему это событие для всего королевского двора? Говорю тебе, Мосси, что-то не так в этих краях.

– И Королева холодна была, как горная вершина. Слова не сказала, а меня предупредили, чтоб не смел прямо на нее смотреть. По виду не сказать было, что она дышала. А все вокруг смотрели, будто я дырку в полу заделывал.

– Кто тебя предупреждал?

– Стражи, какие меня мыли.

– Они на нее походили? Кожа до того черная, что аж синяя?

– Разве такая не у всех, кого мы видим?

– Мы не видели ни рабов, ни детей.

– Ты это уже говорил. У нее клетка есть, Следопыт. Клетка с двумя голубями. Странная домашняя живность.

– Никто не держит гадких животных как домашних. Аеси пользуется голубями. И Соголон тоже. Она сказала, что посылает весточку долингонской Королеве, когда я спросил ее.

– Меня заставили дважды излить в нее.

– А что тебе Соголон сказала?

– Ничего.

– Нам надо отыскать других. – Я схватил его за руку и быстро потащил в дверной проем, где мы затаились.

– Следопыт, какого рожна!..

– Мужчины, числом двое, следят за нами.

– А-а, те двое, что в сотне шагов за мной, один в синей накидке и белых одеждах, а другой в открытом жилете и белых брюках, как у наездника? Старательно делают вид, будто сами по себе, но прогуливаются явно вместе? По-моему, Следопыт, они следят за мной.

– Мы могли бы завести их на ту доску и сбросить вниз.

– У тебя все виды забав столь быстры?

Я оттолкнул его. Мы шагали себе дальше, минуя сколько-то лестниц, ступени, каких я сосчитать не смог бы, зато я заметил, что тропа дважды провела нас вокруг ствола, покрытого небольшими крышами, башенками и большими палатами. И почти при каждом повороте в отдалении показывалось новое дерево. И почти на каждом повороте я злился на Мосси, сам не могу объяснить почему.

– Город без детей, и Королева, как голодная, желает заполучить одного, даже от тебя. Есть в этом что-то гордое, разве не так?

– Никакой гордости в столь низменных обычаях.

– И все ж ты скинул одежду и вознесся им навстречу.

– Что тебя гложет? – спросил он. Я взглянул на него:

– Чувствую себя потерянным и не знаю, что тут делать.

– Как мог ты потеряться? Я следую за тобой, стало быть, и я потерялся? – Мужчины остановились, поджидая нас, расстояние между нами сокращалось. – Может, то, что ты ищешь, не причина подраться или спасти мальца, а просто разумная причина, – сказал Мосси.

– Етить всех богов, если я понял, что это значит.

– Я всю жизнь потратил на погоню за людьми. Люди либо бегут к чему-то, либо от чего-то убегают, а вот ты, похоже, буйствуешь на воле. Нет у тебя никаких ставок в этой игре, да и зачем бы они тебе? Только есть ли у тебя что на кон поставить в чем другом? В ком-нибудь?

Тут мне ничего так не хотелось, как кулаком засадить его фразу ему же обратно в рот. Мосси смотрел на меня: взгляд острый, ответа ждет. Я произнес:

– Что нам с этими мужиками делать? Оружия у нас нет, зато кулаки есть. И ноги.

– Они…

– Не оборачивайся, они за нами.

Двое мужчин были похожи на монахов, высокие и очень тощие, один с длинными волосами и изысканным лицом евнуха. Другой, не такой высокий, но все равно тощий, бросал на нас мгновенный взгляд, прежде чем глядеть мимо нас. Мосси схватился за меч, но меча-то и не было. Мужчины прошли мимо. Оба сильно пропахли пряностями.

На обратном пути в мою комнату даже мысль об умиротворенных богах не могла унять мою ругань.

– Поверить не могу, что ты ее поимел.

Мосси резко обернулся ко мне:

– Что?

Я остановился и повернул обратно. Всего одна телега миновала нас. Улица оставалась пустой, но было слышно, как покупают, продают и орут на весь рынок в проулочках.

– Ты слышал, что я сказал. Слава богам, я простой заурядный парень джунглей, – сказал я. – Она, должно, думает, что ты восточный принц.

– Ты считаешь, что дело обстоит так, что ты слишком зауряден, чтоб тебя использовать и убить.

– Если она зачнет, можешь благодарить богов, что ты отец множества. Как крыса.

– Слушай, ты, трахаль подкустовный. Не суди меня за то, что сам бы натворил. Выбор хоть какой-то был? Не думаешь ли ты, что я даже хотел этого? Ты что бы сделал, оскорбил бы Королеву в ночь, когда она проявила гостеприимство? Что бы с нами стало?

– Для меня это неведомые воды. Никогда не было у меня такого, чтоб какой-то мужик сношал кого-то другого для моей пользы. Если она зачнет, за тобой придут.

– Если она зачнет, придут за всеми, – заметил Мосси.

– Нет, за тобой.

– Тогда пусть приходят. Узнают, что в Долинго есть один мужчина, кто не трус.

– Дал бы я тебе сейчас хорошенько.

– Ты, пес двуногий, считаешь, что он может ударить воина? Хотел бы я, чтоб ты осмелился.

Я пошел прямо на него, крепко стиснув кулаки, как раз когда несколько одетых в мантии ученых вышли из переулка и шли мимо нас. Трое обернулись, продолжая шагать со всеми, но спиной вперед и глядя на нас. Я отвернулся и пошел в свою комнату. Я не хотел и не ждал, что Мосси пойдет за мной, но он пошел, и, как только он прошел в дверь, я с силой припер его к стене. Он попытался оттолкнуть меня, но не смог, а потому саданул коленом под ребра, и они сместились, словно одно сломалось. Боль ударила мне в грудь и перескочила на плечо. Саданул он меня сильно. Я зашатался, опрокинулся и упал.

– Етить всех богов, – произнес Мосси, вздыхая.

Протянул мне руку, чтобы поднять меня, но я рванул его вниз и ударил в живот. Он упал, вопя, а я запрыгнул на него, пытаясь ударить, но он крепко ухватил меня за руки. Я рванулся, мы покатились и ударились в стену, покатились к двери на террасу, та открылась, и мы едва не вывалились наружу. Я перекатился, вновь оказался сверху и схватил его за горло. Мосси взметнул обе свои ноги вверх у меня за спиной, скрестил их у моих плеч, отпихнул меня, потом на меня запрыгнул, когда я брякнулся на пол. Он ударил, но я уклонился, и удар пришел в дерево. Мосси заорал. Я опять запрыгнул на него, обхватил руками его шею, он кувырнулся назад и, лежа на мне, сильно брякнулся об пол, воздух разом выскочил у меня и из носа, и изо рта. Я не мог ни двинуться, ни видеть. Он скользнул под меня, одной рукой душа меня, а ногами удерживая мои ноги. Я махнул свободной рукой, и он поймал ее.

– Хватит, – сказал Мосси.

– Катись с дикобразом кувыркаться.

– Кончай.

– Да я убью…

– Кончай, не то я начну пальцы ломать. Ты намерен перестать? Следопыт. Следопыт.

– Да, приблудный сукин сын.

– Извинись за то, что назвал мою мать сукой.

– Я и мать твою, и отца твое…

Остаток слова я криком выкрикнул. Он выгнул мне средний палец так, что я чувствовал: кожа вот-вот лопнет.

– Я прошу прощения. Слезай с меня.

– Я под тобой, – напомнил он.

– Пусти.

– Ради богов, Следопыт. Слей с себя ярость. Были у нас раздоры побольше этого. Не будешь больше? Я прошу.

– Да. Да. Не буду.

– Дай мне слово.

– На! Подавись ты моим словом.

Мосси отпустил меня.

Хотелось развернуться и врезать ему, или, если не получится врезать, шлепнуть, или, если шлепнуть не удастся, так лягнуть, или, если лягнуть не сумею, головой боднуть, или укусить его, если он голову мою ухватит. Однако я стоял и сжимал палец.

– Сломал. Ты мне палец сломал.

Он уселся на пол, не желая вставать на ноги.

– Палец твой не больше сломан, чем твое ребро. Впрочем, пальцы болезненнее. У твоего растяжение, и он с растяжением на год останется.

– Я тебе этого ни за что не забуду.

– Забудешь, еще как. Ты эту драку затеял, потому как кто-то другой обманул тебя задолго до того, как я хотя бы узнал о твоем существовании. Или потому, что я женщину поимел.

– Я большущий дурень. Все вы смотрите на меня, как на дурня с чутким нюхом. Я всего лишь пес, как ты говоришь.

– Я грубил, слов не подбирая, Следопыт. В пылу драки.

– Я пес с речных земель, где мы строим жилье из дерьма, так что для всех для вас кто я такой, как не зверь никчемный? И у всех есть по два плана, а то и по три, четыре плана, чтоб они победили, а все остальные проиграли. Какой у тебя второй план, префект?

– Мой второй план? Первым планом у меня было отыскать, кто убил старейшину и его семью, пока я не наткнулся на людей, что не оставляли их тела в покое. Вторым было не следовать за подозреваемым до архива, что сгорел дотла. Вторым моим планом было не убивать своих же префектов. Вторым моим планом было не пускаться в бега с шайкой негодяев, которые даже дорогу вместе перейти не в силах – все потому, что мои братья сразу же убили бы меня. Моим вторым планом – хочешь, верь, хочешь, нет – было не связываться с вашей жалкой кучкой только потому, что больше мне податься некуда.

Мосси поднялся.

– Усрись ты со всей своей жалостью к себе, – произнес я.

– Моим вторым планом было спасти этого мальца.

– Тебе до этого мальца нет никакого дела.