3. Одно дитя шестерых больше

Ngase ana garkusa ura a dan garkusa inshamu ni.

Одиннадцать

– Оставь мертвых мертвым. Вот что я сказала ему.

– Сказала до или после того, как мы в Темноземье поехали?

– До ли, после – мертвый есть мертвый. Боги велели мне ждать. И смотри: ты жив и целехонек. Доверяйся богам.

Соголон взглянула на меня: она не улыбалась и не насмехалась. Единственное, что могло бы занимать ее еще меньше, – это попытка дознаться.

– Боги велели тебе забыть про нас после того, как мы в Темноземье оказались?

Я проснулся, когда солнце уже половину неба прошло и упрятало тени под ногами. Мухи жужжали по комнате над моей головой, но не кусали. Я спал и трижды просыпался до того, как Леопард с Фумели проснулись по первому разу, а О́го смог избавиться от вялости и заклятья огуду. Комната тусклая и простая, стены выкрашены коричнево-зеленым, в цвет свежего куриного помета, их до самого потолка укрывали мешки, уложенные друг на друга. Высокие статуи, подпиравшие одна другую, делились секретами обо мне. Пол пах зерном, пылью, заброшенными в темень флаконами от благовоний и крысиным пометом. На двух противоположных стенах висели гобелены до самой земли. Синяя ткань укуру с белым рисунком влюбленных и деревьев. Я лежал на полу на и под одеялами и многоцветными коврами. У окна стояла Соголон в том коричневом кожаном платье, какое всегда носила, и смотрела на улицу.

– Ты в том лесу весь свой разум оставил.

– Разум мой, он тут, при мне.

– Разум твой еще не тут. Уже в третий раз говорю тебе, что путь в объезд Темноземья занимает три дня, а у нас получилось четыре.

– В лесу всего одна ночь прошла.

Соголон рассмеялась от этих слов, как от хорошей шутки.

– Значит, мы добрались на три дня позже, – сказал я.

– В лесу вы потеряли двадцать и еще девять дней.

– Что?

– Целая луна пришла и ушла с тех пор, как вы отправились в буш.

И, наверное, в этот момент, как и дважды до этого, потрясенный, я вновь откинулся на ковры. У всего, что не мертво, было целых 29 дней (полная луна выросла!), в том числе и у правды с ложью. Пустившиеся странствовать давно возвратились. Народившиеся создания подросли, другие умерли, а умершие за это время рассыпались в прах.

– Я бывал прежде в Темноземье. Тогда время никогда не останавливалось.

– Кто тогда следил за временем для тебя?

Я понял, что имелось в виду за ведьмиными двусмысленными речами. Сказала она (не вслух, а словом в слове), мол, кому на белом свете какая разница, где я и как я, чтобы считать мои ушедшие дни? Вроде Анджону, что обожал спрашивать, что изменит в мире любого моя смерть. Соголон смотрела на меня, будто ответа ждала. Или, по крайности, полуглупого ответа, на какой могла бы ответить полновесной насмешкой. Но я уставился на нее, пока она взгляд не отвела. В окно залетел шум, но у этого шума был порядок, ритм, топот и шарканье, стук сандалий и сапог, рысь подков по плотной земле, были люди, что ухали в ответ на аханье других. Я встал рядом с нею у окна и посмотрел.

– Идут со всех уголков севера, а некоторые с южной границы. Пограничные стражи носят красный шарф на левой руке. Видишь их?

Улица – на несколько этажей ниже – тянулась за дом. Как и большинство домов в Конгоре, этот был выстроен из камней, скрепленных известковым раствором, который не давал дождям развалить стены, хотя боковая стена и напоминала лицо переболевшего оспой. Шесть этажей вверх, десять и еще два окна вдоль, некоторые с деревянными ставнями, некоторые распахнуты, а некоторые с площадками для цветов впереди, на каких людям не устоять, хотя дети и стояли, а на многих и сидели. По сути, весь дом походил на большой улей. Как у всех зданий в Конгоре, у этого был вид отделанного вручную. Разглаженный ладонями и пальцами, размеченный по старой науке, доверявшей богу мастерства и таланта в том, что такое надежная мера веса и что такое приличная высота. Некоторые окна выбивались из линии, прорезались выше или ниже, словно орнамент, а некоторые были выше других и неидеальны по форме, зато гладко отшлифованы либо заботой мастера, либо под хлопок хозяйского бича.

– Дом этот принадлежит человеку из клана Ньембе. Он мне многим и многими жизнями обязан.

Я проследил за взглядом Соголон, смотревшим вниз из окна. По извивающейся змеей улице подходили люди. Группы по трое-четверо, они так шагали в ногу, что это походило на маршировку. Или двигались как люди, привыкшие ходить маршем. С востока приближались всадники на белых и черных лошадях с красной упряжью, лошади не были укрыты с головы до хвоста, как жеребцы Джубы. Двое мужчин шли под нами бок о бок. Тот, что был дальше от дома, укрыл голову шлемом из львиных волос, на нем был черный, обшитый золотом плащ с прорезями для рук по бокам, под ним белая рубаха. На поясе он носил длинный меч. Второй мужчина был лысым. Плечи ему укрывала черная шаль, под ней свободная черная туника, на ногах белые брюки, на поясе в ярких красных ножнах висел кривой ятаган. Трое конных пробирались по змее-улице, все трое скрывали лица под черными чалмами, все трое в кольчугах, в черных длинных рубахах над ногами в латах, с пикой в одной руке и уздечкой в другой.

– Чья армия собирается?

– Это не армия. Не королевские солдаты.

– Наемники?

– Да.

– Кто? Я недавно в Конгоре.

– Это воины Семикрылы. Черное одеяние сверху, белое снизу, как у их символа, ястреба-перепелятника.

– Зачем они собираются? Войны нет, слухов о войне тоже.

Соголон глянула в сторону. И сказала:

– Это в Темноземье нет.

По-прежнему глядя на собиравшихся наемников, я заметил:

– Мы вышли из леса.

– Лес не ведет в город. Лес даже в Миту не ведет.

– Есть двери – и есть двери, ведьма.

– Я знаю те двери, о каких ты говоришь.

– Мудрая женщина, ты обо всем знаешь? Что за дверь сама собой закрывается и ее больше нет?

– Одна из десяти и еще девяти дверей. Ты говоришь о ней во сне. Я не знала ни о какой двери в мрачных землях. Ты вынюхал ее?

– А теперь и тебе есть над чем позубоскалить.

– Откуда тебе было знать про дверь в мрачных землях?

– Просто знал.

Она что-то прошептала.

– Что? – переспросил я.

– Сангома. У тебя, должно, умение Сангомы, потому ты и видишь, даже когда глаза твои слепы. Никто не знает, где подворачиваются десять и еще девять дверей. Хотя старые гриоты говорят, каждую дверь боги создают. И даже старейшие из старейшин будут пялиться на тебя и говорить: болван, ничего такого не бывает во всех мирах над и под небесами. Другие же люди…

– Ты о ведьмах говоришь?

– Другие люди скажут, что это дороги богов, когда те разъезжают по этому свету. Ступил через одну – и ты в Малакале. Ступил через одну – в Темноземье, и смотри: ты в Конгоре. Ступи еще через одну – и ты, глядишь, в Южном Королевстве вроде Омороро, а может, и вовсе в царстве не от мира сего. Некоторые, пока не поседеют, время тратят на поиски хотя бы одной двери, а тебе только и забот, что вынюхать ее?

– Биби был Семикрылом, – произнес я.

– Он был всего лишь охранником. Ты вынюхиваешь игру, в какую никто не играет.

– Семикрылы работают на того, кто платит, но никто не заплатит больше, чем наш великий Король. И вот они собираются возле этого дозорного поста.

– Ты выслеживаешь мелочи, Следопыт. Оставь большие дела большим людям мира сего.

– Если для этого я пробудился, то пойду-ка обратно спать. Как Леопард с О́го?

– Боги даровали им благую судьбу, но поправляются они медленно. Кто такая эта безумная обезьяна? Она снасильничала их?

– Странно, как это я не умудрился спросить этого. Может, она собиралась души их высосать и чувства их вылизать?

– Фу! Скверны из твоего рта меня утомили. О́го, конечно же, стоит, потому как не падает никогда.

– Этот – мой О́го. Девочка все еще с тобой ездит?

– Да. Два дня выбивала я из нее эту дурь обратно к зогбану сбежать.

– Она пустой груз. Оставь ее в этом городе.

– Что ж за день такой: мужчина учит меня, что надо делать! Не будешь любезен поговорить о ребенке?

– О ком?

– Мы в Конгор зачем приехали?

– А-а. За эти минувшие двадцать и еще девять дней что нового стало известно про тот дом?

– Мы не ходили.

Это «мы» я оставил до следующего раза. А сказал же:

– Я не верю тебе.

– Что ж за день такой: меня, вишь, заботить должно, чему верит какой-то мужчина!

– Что за день, когда такие дни настали. Только устал я, а Темноземье лишило меня боевого задора. Так ходили вы в тот дом или нет?

– Я вселяю мир в душу девочки, какую чудовища растили себе на завтрак. Потом ждала подходящего момента, чтобы вернуться к тебе. Малец не больше прежнего пропал.

– Тогда мы должны пойти.

– Скоро.

Хотел я сказать, что, видать, никто не рвался честно исполнить наше задание и отыскать мальца, никто – это значит она, но она направилась к дверям, и я заметил, что двери-то не было, только занавеска висела.

– Чей это дом? Это гостиница? Таверна?

– Говорю еще раз. Человека, у кого чересчур много денег и кто слишком многим мне обязан. Мы скоро встретимся. Он носится повсюду, как безголовая курица, стараясь отстроить новую комнату, или этаж, или окно, или клетку.

Она уже зашла за занавеску, когда обернулась:

– День уже на исходе. А мы с тобой знаем, что ночью Конгор – другой город. Приглядывай за своими котярой и великаном.

О́го сидел на полу, опробовал свои железные перчатки: бил в левую ладонь до того крепко, что у него в руках маленькие молнии высверкивали. Все его лицо выражало одно: пустота. Потом, когда он наносил удар по руке, в нем пробуждалась злоба, и он фыркал сквозь зубы. Потом опять делался никакой. Я стоял перед ним, сидящим, и впервые взгляды наши встретились на одном уровне. Солнце перевалило за полдень, но в комнате становилось по-вечернему сумеречно. Еще в этой комнате кладовку устроили. Я нюхом чуял орехи колы, цибетиновый мускус, свинец и – двумя-тремя этажами ниже – сушеную рыбу.

– Уныл-О́го, ты сидишь тут, как солдат, у кого руки подраться чешутся.

– Чешутся убивать, – отозвался он и опять ударил в ладонь.

– Может, скоро и придется.

– Когда мы обратно в Темноземье поедем?

– Когда? Никогда, дружище О́го. Следом за Леопардом никак ходить было нельзя.

– Если б не ты, мы б там до сих пор спали.

– Или стали бы мясом для безумной обезьяны.

Уныл-О́го рявкнул по-львиному и ударил рукой в пол. Комната дрогнула.

– Я вырву хвост из ее засратой задницы и заставлю съесть его.

Я тронул его за плечо. Он передернулся на миг, потом отошел.

– Само собой. Само собой. Как скажешь, так и будет сделано, О́го. Ты пойдешь с нами? К тому дому. Искать мальца, куда бы это нас ни привело?

– Да, а как же, почему бы мне не пойти?

– Темноземье многих меняет.

– Меня поменяла. Видишь вон там? Вот то на стене?

Он указала на клинок, длинный и толстый, железный, тронутый коричневой ржавчиной. Рукоять широкая, на две руки, толстое прямое лезвие до половины, а там изгиб полумесяцем вроде откушенной луны.

– Знаешь такой? – спросил Уныл-О́го.

– Ничего похожего не видел.

– Нгомбе Унгулу. Первым делом я хватаю раба. Хозяин разводил краснокожих рабов. Один убежал. Боги потребовали жертву. Он напал на хозяина. Так что усадил я его перед местом казни, воткнул в землю шесть коротких бамбуковых палочек – две, две и две. Взял веревку и привязал его грудь к двум первым. Взял веревку и привязал кисти его рук к двум другим. Взял веревку и привязал колени к двум следующим. Раб недвижим: показная храбрость всегда недвижима, как маскарадная маска, – но он не был храбрецом. Я ухватил ветку дерева, росшего поблизости, очистил ее от листьев и притянул ее к земле так, что она натянулась туго, не хуже лука. Ветке это не нравилось, она рвалась обратно, выпрямиться хотела, но я ее привязал к веревке, сплетенной из травы, а потом обвязал ею голову раба. Мой унгулу остер, до того остер, что даже смотреть на него невозможно без кровавых слез. Мой меч под лучами солнца сверкает, как молния. Вот тут раб принимается кричать. Тут он к предкам взывает. Тут он умоляет. Они все умоляют, ты знаешь? Все болтают о радости дня, когда с предками повстречаются, а как до дела доходит, никто не радуется – только орут, ссут и обсираются. Я замахнулся рукою с мечом, потом вскрикнул, рубанул и срубил голову прямо у шеи. Ветка, освободившись, распрямилась и унесла голову с собой. И хозяин мой радовался. Я отрубил головы трем сотням человек, в том числе нескольким вождям и лордам. Были и женщины.

– Ты зачем мне это рассказываешь?

– Не знаю. Это про буш я рассказываю. Кое-что про буш.

Потом я наведался к Леопарду. У себя в комнате он, улегшись на коврах, свернулся, будто спал как котяра. Фумели там не было, или ушел, или еще что. Я о нем не думал, только что до меня дошло, что я даже не спросил о нем у Соголон. Леопард пытался повернуться, вытягивая шею.

– Дырки в земле, обожженная глина и полая, как бамбук.

– Леопард.

– Они забирают твои мочу с дерьмом, когда потом ты сливаешь из урны воду через дырку.

– Конгор не похож на другие города в том, как он использует мочу и дерьмо. И тела, кста…

– Кто поместил нас сюда? – спросил он, подтягивая себя на локтях. Я стоял в дверях и смотрел, как он хмурится оттого, что за ним смотрят.

– Выясни это у Соголон. Владелец этого, похоже, должен ей за множество услуг.

– Я хочу уйти.

– Как хочешь.

– Нынче вечером.

– Нам нельзя уходить нынче вечером.

– А я и не говорил «нам».

– Скажи мне, котяра, ты стоять можешь? Обратись в зверя, и даже ленивый, полуслепой лучник, что и целиться-то не умеет, укокошит тебя. Соберись с силами, потом ступай, куда хочешь. Я передам Соголон, что ты больше не желаешь помогать в поисках ребенка.

– Не говори за меня, Следопыт.

– Тогда пусть за тебя Фумели скажет. Он почти все остальное делает.

– Еще раз так скажешь и…

– И что, Леопард? Ты каким-то ядом опился, это все замечают, кроме тебя и этого хнычущего сучонка. Скажу, как на духу: очень на тебя не похоже. Очень не похоже.

Я рассмеялся. Это разозлило его еще больше. Он поднялся с ковров, но шатался – слишком слабо, чтобы завалиться, зато слишком сильно, чтоб я промахнулся.

– Насрать десять раз на все твои смешки. Что смешного-то?

– Никто не любит никого. Помнишь? Этому стиху я от тебя выучился. Наслышан я про воинов, тайновидцев, евнухов, принцев, вождей и их сыновей – про всех, кто увял от напрасной любви к тебе. И кто ж он такой, кто вертит тобой, как песочными часами? Наконец-то прихватил твои яйца и владеет тобой? Этот мелкий котях говенный, о ком и говорить-то не стоило бы, не будь он единственным в лодке. Прислушайся, что говорят все в этом доме. Сучонок превратил великого Леопарда в уличного кота.

– И все ж следи, как этот уличный кот сам найдет мальца.

– Так вот каково великое намерение? Как получилось в последний раз? А ведь это я, человек, про чью любовь ты то ли забыл, то ли стер ее из памяти, поскакал спасать тебя. И маленького сучонка. И, занимаясь этим, потерял всех наших лошадей. Может, я не то животное спас.

– Ждешь благодарностей?

– Мне твои благодарности не нужны, у меня правда. Может, ты еще к Найке и его женщине присоединишься или, может, сам двинешься или со своим сучонком.

– Если еще раз назовешь его… Вот что я сделаю непременно.

– Собирайся с силами и отправляйся. Или оставайся. Мне надоело доискиваться до корня распри между нами. Пусть будет, как есть. Или нет. Мне и так, и так все равно. Только, может, тебе стоит держаться подальше от бушей, каких ты не знаешь, ведь в следующий раз меня не будет рядом, чтобы спасать тебя, а все, на что способен твой мальчик-луконосец, – это умереть с тобой.

Фумели вернулся. Он стоял на моем месте, когда я повернулся и пошел к дверям. Малый нес лук с колчаном, стоял навытяжку, старательно выпячивая грудь.

Я и не знал, смеяться мне или наподдать ему. Так что я прошел мимо достаточно близко, чтобы оттеснить его с дороги. Огуду все еще в нем сидел, так, слабенький след, но малый пошатнулся и упал. И завопил, зовя своего Квеси (этим именем только он один Леопарда и называл), и тот вскинулся и зашатался.

– Разберись с ним, – произнес Фумели.

– Да, разберись со мной, Леопард, твой хозяин потребовал. – Я глянул на малого и оскалился.

– Либо он метит комнату как свою, – сказал я, – либо не в силах даже подняться, чтоб пойти пописать в другом месте.

В коридоре мне навстречу шла та девочка. Она нашла белую глину и раскрасила свое тело под красно-желтым облегающим платьем. Волосы на голове были украшены свисавшими веревочками с каури и железными колечками, у каждого виска свисало по клыку слоновой кости. Что-то злое толкало меня сказать что-нибудь про пожирателей мужчин и женщин. Слишком уж быстро она нашла самое себя просто в одежде, в клыках и в благовониях. Мысль была диким зверьком. Я остановился погладить его, пока он не развернулся и не укусил.

Ночь в Конгоре. Это город самой низменной любви к войне и крови, тут народ собирается поглазеть, как человек и животное рвут живое тело, все ж потрясенный видом того, как кто-то терпит такое. Некоторые говорят, что это влияние Востока, только Конгор располагался далеко на западе, и этот народ не верил ни во что. Кроме скромности – это новое, то, что, надеюсь, никогда не доберется до внутренних королевств или, по крайности, до Ку и Гангатома. Из кучи на полу в моей комнате я подхватил длинный лоскут ткани укура и соорудил из него набедренную повязку, обернув себя по поясу, а остаток перебросил на женский манер на плечи. Потом перетянул ремнем. Топорики свои я потерял в Темноземье, но ножи сохранил и привязывал к бедрам. Никто не видел, как я уходил, так что никто не знал, куда я направлялся.

Меж тем была в Конгоре и своя легкость. Ласковый покой, какой всегда овладевал мною, когда я ходил по его улицам, но по какому никогда не скучал, покидая его. Большой город, почти окруженный полноводной рекой, вовсе не нуждался в защитных стенах, только в стражах по берегам. Вместе с рыбаками по реке с севера и с востока приходили торговые суда, а еще мальчишки, желавшие стать мужчинами. Эти уходили на любой посудине, какая их подбирала. В сезон дождя вода в реке прибывала настолько, что Конгор на четыре луны становился островом. Город возносится выше реки, но некоторые дороги на юге до того низки, что по ним ходят пешком в сухой сезон и добираются на лодке во время дождей. Тут едят крокодилов: любой ку заорал бы от страха при виде такого, а гангатом сплюнул бы от отвращения.

Спустившись по лестнице и выйдя из здания, я глянул на дом этого лорда. Дети разошлись, никто не стоял у окон. Никто из Семикрылов не толпился на улице. Я ждал, когда аромат благовоний дойдет до моего носа, и по их следу отправился туда, откуда они исходили. В одежде вообще ходить нелегко, а тем более нынче, когда пронизывающие ветры проносятся над и катятся по дорогам, оставляя над всем городом пыльную мглу. Конгор один из крупнейших городов во всех землях, только вот из-за этой мглы так и казалось, что он шириной в какие-нибудь сотни шагов. Лежавшей на плечах тканью я обмотал голову чем-то вроде капюшона.

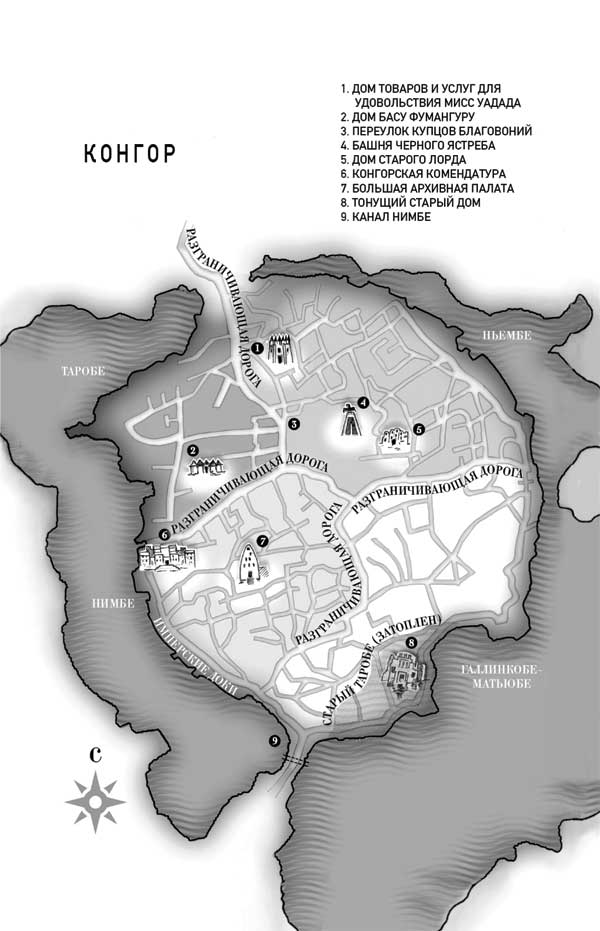

Конгор делится на четыре части. Части эти не равны по площади, границы их создавали профессии, средства пропитания и богатство, ибо чем был бы Конгор, если бы, как и любой большой город, не кичился многими, но никогда не говорил одним голосом? На севере и западе проходили широкие пустынные улицы богачей, влиятельных аристократов и дворян квартала Таробе. Рядом (ведь один другому служит) квартал Ньембе. Художники, мастеровые, кустари, что создают убранства для домов Таробе и дают их обитателям почувствовать себя окруженными всем, что есть прекрасного. Еще обработчики металлов, кожевники и кузнецы, создававшие все, что шло на пользу. Юг и запад занимал квартал Галлинкобе-Матьюбе. И свободные, и рабы трудились на хозяев.

На юге и востоке лежал квартал Нимбе: улицы управляющих, писцов, учетчиков и архивариусов. В центре квартала высилось здание Архивной палаты, поднимавшееся выше любой башни. Лорд, владевший нашим домом, походил на архивариуса, может, даже писцом был, но нигде в его доме не было никаких свитков, или пергаментов, или листов бумаги, переплетенных в кожу. Жил он в центре квартала Ньембе.

Я шел по улице, достаточно широкой, чтобы на ней вплотную два каравана разошлись. Мясная лавка слева старалась заманить меня запахом туш. С потолка свисали рубленые куски антилопы, козла, ягненка, но у всех мертвых одинаковый запах. Вышли женщина с ребенком и прошли мимо, девочка оглядела меня с головы до ног, поняла, что одежда мне ненавистна, и, соглашаясь со мной, царапнула свою юбочку. Другая женщина, завидя меня, ушла к себе в дом, криком призывая сына сейчас же уйти с улицы, иначе она отцу скажет, чтоб забрал его домой. Мальчик глазел на меня, пока я мимо шел, потом бегом метнулся в дом. Я забыл, что даже самые бедные дома в Конгоре строятся в два этажа. Тесно прижатые один к другому, они давали представление о пространстве двора за стенами. И еще: у каждого дома была своя входная дверь, сделанная самым прекрасным ремесленником, какого позволяет ваш кошелек, с двумя большими колоннами и навесом, защищающим от солнца. Две колонны поднимались от земли до самой крыши, сразу над входным навесом находилось маленькое окошко. Над ним из стены цепочкой стрел торчали пять или десять палок. Ночь еще не настала, даже вечер еще не был поздним, но почти никого не было на улицах. А меж тем отовсюду доносились музыка и шум.

– Куда народ подевался? – спросил я мальчишку, который и не подумал остановиться.

– Бинджингун.

– А?

– На маскараде, – бросил он, качая головой оттого, что приходилось говорить с таким придурком. Где он, я спрашивать не стал: мальчишка шел, потом поскакал, потом побежал на юг. Я шел на запад по улице, какая в любой другой день была бы запружена богатейшими мужчинами и женщинами Конгора. На месте не было никакого обозначения, кроме спирального символа Лала, позабытого бога небес, на дуновение слабее дыхания. И еще: четверо стражей, вооруженных мечом и копьем, – они даже не взглянули на меня, когда я проходил в двери. Было время, когда, войди я в такое помещение, так совсем бы с ума свихнулся. Зато теперь я мог отличить виверру от мускуса, от ладана, от мирры, от какой угодно их смеси, чего я с большей радостью не знал бы вовсе.

Торговцы благовониями.

Мужчина, старый и худой, у кого в обоих ушах по целому блюдцу болталось, следил за перегонным аппаратом из стекла над небольшим голубым пламенем. Мирра. Я чуял камедь. Перегонник старик изучал так, будто только что его увидел. У него за спиной кипели еще два перегонника, а поодаль трое мужчин запечатывали масла в глиняные кувшины и стеклянные флакончики, такие маленькие, что их можно было носить на шее как кулон. Заслышав мои шаги, старик поднял взгляд.

– Времени для Бинджингуна нет? – спросил я.

– Серебро на маскарадах не веселится, а золото отдыха не знает. Это твой маскарадный костюм?

– Нет, это занавеска. Я ищу мальчика.

Он изучал стекло над пламенем, в котором вверх курился парок, какой обращался в капли, что по трубке стекали в стоявшую рядом бутыль.

– Что-то похожее я в море видел, – сказал я.

– Что именно из этого ты видел?

– Моряки кипятили морскую воду. Когда пары поднимались вверх и попадали на кусок ткани, ткань выжимали и тем добывали питьевую воду.

– По виду не скажешь, что ты человек, много повидавший.

Я стянул капюшон. Он уставился на мой глаз уголком своего собственного. Забавно было бы, если б он меня за оборотня принял, льва, кто сожрал бы его прямо там.

– Я разыскиваю мальчика, – повторил я.

– Нудное это дело для мальчика.

– Нет, мальчика, кого купил один из твоих людей. Есть у тебя торговец, кто еще и серебро продает. Он ходил на рынки Миту. Три года назад это было.

Старик какое-то время смотрел на меня, брови его норовили наползти одна на другую.

– Еще до меня. Вон там, за мной, Ваким есть, он знает. Ваким!

Окликнутый оставил свое рабочее место, подошел ко мне, размотал скрывавшую лицо повязку и оказался совсем еще мальчишкой с глазами светлее кожи северянина. Он оглядел меня с ног до головы.

– Он спрашивает о том, кого убили на подходе к Миту, – сказал старик.

– Тебя одна из жен послала? Жен охранников? – спросил мальчишка.

– Нет.

– Здорово. А то они без конца приходят, визжат, выпрашивают денег, потому как их семейство потеряло кормильца.

– Торговец, кого убили, когда он товары в Миту вез, ты его помнишь?

– Я его помню. Я помню, потому как все остальные тут обоссались, когда предложили одному из нас сберечь караван. Вот я и сказал этим трусам: пустите меня, я пойду, посмотрю и сберегу серебро.

– Что ж ты увидел?

– Ты кто и зачем тебе нужно знать? По одежке не скажешь, что ты из Войска комендантского.

– Я не из комендантского Войска. Тут ищут мальца, кого одна женщина продала твоему купцу.

– Если он с купцом был, то малец мертв. Мертв, будто я раньше мертвых и не видел.

– Расскажи мне об этом.

– Я говорю про тело того купца. Все вокруг смертью провоняло – пол и стены, но зловонье шло от зверей, от забитых коров и коз. Тут странная штука одна. Наш купец, жена его, два сына, семь охранников – все мертвые, а никакой вони нет. Как передать вид тот странный – даже для богов? Семерых охранников раскидали по всей дороге, кожа на них была что кора дерева. Будто кровь, плоть, телесные жидкости, реки жизни – все было высосано. Даже цвет их – мертвенно-мертвенно-мертвенно-серый. А у купца сердце вырвали. И вот послушай. Мать и один сын – у них все тело сплошные дырки, будто кожа их была осиным гнездом, из которого мертвые букашки вываливались. Самого маленького мальчика мы нашли живым, только не долго он прожил. Внутри у него прямо реки были. То же самое у всех мужчин: где кровь течет, там молнии били, мальчик обратился в молнию-зомби, от него по комнате голубые вспышки разлетались.

– Что вы сделали?

– Ничего. А потом этот мальчишка как прыгнет да как схватит охранника, руку тому сломал и побежал в конец каравана, молниями из спины бил и знай себе бежал. Свалили его двумя копьями и семью стрелами, но даже тогда мальчишка не умер, пока охранник не вынул меч и не отрубил ему голову.

– Мальчишка тот, он пах чем-то?

– Дождем, какой того и гляди припустит.

Это тоже про Конгор. Все про него, до самого нашего отъезда.

Храм одному из высших божеств находился все там же, хотя теперь стоял темен и пуст с распахнутыми дверями, будто все еще надеялся, что кто-нибудь зайдет. Бронзовые украшения по крыше: питона, белую улитку, дятла – воры украли давным-давно. Только кому в Конгоре помнить о необходимости прорицателей, тем более на этой улице? И десяти шагов не понадобилось, чтобы от храма дойти до другого места.

– Заходи, красавчик, как, парень, у тебя стоит? Как мне разобрать, какая тебе по нраву, если на тебе какой-то бабушкин саван? – говорила она, пока мужчины за ее спиной зажигали факелы на стене.

По-прежнему ростом под притолоку, по-прежнему толстая от крокодильего мяса и каши угали. По-прежнему высоко обматывает талию, сжимая груди до того, что они только что торчком не стоят, но оставляет открытыми мясистые плечи и спину. По-прежнему пахнет как дорогой фимиам, потому как у нас, девиц, должно быть хоть что-то, до чего другим девицам не дотянуться, говорила она мне всякий раз, когда я говорил ей, что она благоухает так, словно только что выкупалась в речке богини.

– А я могу сразу сказать, кого хочешь ты, мисс Уадада.

– Ой. Нет, свят-свят-свят. Мне по душе другой способ, когда твой здоровяк, Следопыт, просто встает и указывает на ту, какая тебе нравится. Не знаю, зачем тебе эта занавеска. Сочувствую всем оскорблениям, какими ты должен осыпать самого себя.

Мисс Уадада не любила, когда люди не были самими собой. Иллюзии – это для курящих опиум. Иллюзии оставлялись курившим опиум. Однажды она позволила оборотню в облике льва трахнуть одну из своих девиц, пока тот в припадке восторга не прихлопнул ее и челюсти на горле не сомкнул. Я сбросил свою занавеску на пол и отправился наверх с одной, что, по ее словам, была из земли Света с востока, что означало: какой-то дворянин снасильничал и оставил ее с ребенком, а сам вернулся к жене и любовницам. Девица оставила ребенка у мисс Уадада, которая любовалась его кожей и каждую неделю купала его в сливках с овечьим маслом, запрещала ему любую работу, чтоб мускулы оставались тонкими, щечки пухлыми, а бедра намного шире, чем талия. Мисс Уадада сделала его изысканнейшим из всех созданий, кто знал все самые лучшие истории обо всех самых худших людях, но предпочитал, чтоб каждую сказку из него вытрахивали да еще и платили за это лично ему сверх платы мисс Уадада за то, что был он лучшим псом-ищейкой сведений во всем Конгоре.

– Гляди-ка, Волчий Глаз! – воскликнул он, увидев меня.

– Еще ни один человек до сих пор не сделал из меня женщину.

В комнате стоял тот же запах, что и в той, из какой я только что вышел. Никогда не спрашивал, считал ли «он» оскорбительным для себя обращение в мужском роде, поскольку сам звал его только Экоййе или «ты».

– Не могу понять, то ли ты живешь с циветтой или ты сплошь в ее мускусе.

Экоййе закатил глаза и рассмеялся:

– Мы должны иметь лучшее, человек-волк. И потом, какой мужик захочет войти в комнату, где чувствуется запах мужика, что только-только ушел? – Он опять рассмеялся. Мне нравилось, что ему только того и нужно было, чтоб собственные шутки ему самому смешными казались. Я такое замечал в людях, кому приходилось терпеть или сносить других людей. Себялюбие служило безопасности, собственное удовольствие – само по себе наградой. Для Экоййе было неважно, хороший ты любовник или плохонький. Или был ли ты любителем веселья и забав. Всегда и прежде всего он получал удовольствие для себя самого. Разделяешь ты его или нет – твое дело. Он заполнил свою маленькую комнатку терракотовыми статуэтками, с моего последнего посещения их вроде еще больше стало. И вот еще: клетка с черным голубем, кого я принял за ворона.

– Я любого мужика вот в такого голубя обращаю, прежде чем он выйдет из этой комнаты, – сказал он и вытащил расческу из волос. Вьющиеся локоны упали маленькими змейками.

– На здоровье. Твои представления заслуживают публики. Иль, по крайности, гриота.

– Человек-волк, разве не слышал ты стихов обо мне?

Он указал мне на высокий стул со спинкой, как у трона. Родильное кресло, припомнил я.

– А где твой приятель? Как его звали-то, Найко?

– Найка.

– Я скучаю по нему. Удивительного света и шума был человек.

– Шума?

– Он жутчайший шум издавал, что-то вроде громкого кошачьего мурлыканья или воркованья оливкового голубя, когда я у него себе в рот брал. – Говоря это, он ухватил меня рукой.

– Маленький лгунишка. Найка никогда не водил компанию с мальчиками.

– Милый волчок, ты же знаешь, я способен быть чем тебе только угодно, даже девушкой, какой у тебя никогда не было… после определенного вина и при определенном освещении.

Вся одежда спала с него, и он переступил, выйдя из образовавшейся на полу кучи. Оседлал меня и зажмурился, опускаясь, и у меня поднялся уже в нем. Так он всегда начинал свою игру. Насаживаясь на меня, он будто в омут погружался, пока всем задом не уселся мне на ноги, потом, не высвобождаясь, повернулся, оказавшись спиною ко мне. Как-то я заметил ему, что лишь мужчины, кому ложь нужна, уверяют своих жен в желании трахаться на собачий лад, сзади, – он до сих пор так делает. Спросил то, что всегда меня спрашивает: «Хочешь, чтобы я тебя поимел?» – а я ответил так, всегда отвечал: да. Мисс Уадада всякий раз, когда я уходил, спрашивала: «Он тебя не обидел?»

– Етить всех богов, – выдавил я из себя, шипя, и так загнул пальцы на ногах, что на них суставы хрустнули.

Я столкнул его на пол и запрыгнул сверху. После, когда я уже вышел из него, зато он сидел на мне, как в седле, он спросил:

– Ты сейчас идешь за Светом с востока?

– Нет.

– За призраками-ходоками с запада?

– Экоййе, что за вопросы?

– А то, Следопыт, что все люди под солнцем, люди, что обожают думать, что они отличаются друг от друга. Наверное, им претит тот смысл, что, когда они воюют, все становятся одинаковыми. По их выходит, что бы ни тревожило их тут… – Он показал на свою голову. – Они могут в меня втрахать. Думать так – думать по-чужому, чего я не ждал от человека, прошедшего десять и еще две земли. Может, ты слишком много бродяжничаешь. Следом ты еще и молиться всего одному богу начнешь.

– У меня в голове нет ничего, чтоб из нее вытрахивать.

– Что же тогда нужно Следопыту?

– Кому понадобится что-то еще после такого, – сказал я, шлепая его по заднице. Уловка не прошла, и мы оба поняли это. Он рассмеялся, потом откинулся навзничь, пока спиной не коснулся моей груди. Я обхватил его руками. Почувствовал капельки пота. Экоййе всегда оставался сухим.

– Следопыт, я соврал. Люди со Света с востока никогда ничего не вытрахивают. Всегда хотят, чтоб это в задницу втыкалось. Так, еще раз: что нужно Следопыту?

– Ищу старые вести.

– Насколько старые?

– Три года и много лун.

– Три года, три луны, три ночи – мне все без пользы.

– Я спрашиваю об одном из старейшин Кваша Дара. Его имя – Басу Фумангуру.

– Что все говорят?

– Ничего. Я сказал, что они знают, а не что они расскажут. Им следовало бы сжечь тот дом дотла и убить чуму, но никто и шагу не сделает. Это…

– По-твоему, на дом чума напала.

– Или проклятие речного демона.

– Понимаю. Насколько он влиятелен, человек, что платит тебе за такие разговоры? – Он рассмеялся. И пояснил: – Ты заплатил мисс Уадада за трах.

– И я плачу тебе намного больше платы за разговор. Ты видел мой кошелек и знаешь, что есть в нем. Теперь говори.

Он опять уставился на меня. Оглянулся, словно в комнате кто-то еще был, потом завернулся в простыню.

– Идем со мной.

Он сдвинул в сторону кучу ящиков (верхний раскрылся, из него полезло белье) и отодвинул щеколду на двери не выше моего бедра. Я двинулся было за ним, но он кивнул на мою одежду:

– Ты в эту комнату уже не вернешься.

Он на корточках полез первым. Проход темный и жаркий, стены крошатся, пыль, потом твердый – дерево, потом еще тверже – раствор и штукатурка, постоянная темень – ничего не разглядеть. Зато наслушался я много. Из каждой комнаты неслись крики мужчин и звуки сношений любым способом и манером, зато девицы и мальчики все стонали одинаково, причитая: пхни меня своим большим, своим крепким, своим нинки-нанка, не знающим пощады тараном, и еще, и еще. Школа мисс Уадада. Дважды мелькала мысль, что это западня. Экоййе вылезает первым – и это знак убить выползающего за ним следом. Стоит, может, какой-нибудь гад с мечом нгулу, какой моей шеи дожидается… Впрочем, Экоййе не мешкал.

Ведь карабкались мы еще дольше, до того долго, что я уж подумывать начал, кто этот ход устроил, кто так долго добирался до постели Экоййе. Впереди него тьма замерцала звездами.

– Ты куда нас ведешь?

– К твоему палачу, – ответил он, потом рассмеялся. Мы вышли на пролет лестницы, что вела на крышу дома, мне не знакомого. Никакого запаха мускуса, никакого запаха мисс Уадада, никакого благовония или вони борделя.

– Нет, тут мисс Уадада и не пахнет, – произнес он.

– Ты слышишь слова, какие я не произносил.

– Коли ты ими так громко в голове гремишь, Следопыт.

– Это так ты вызнаешь тайны мужчин?

– То, что я слышу, никакая не тайна. Все девицы это тоже слышат.

Не сдержавшись, я засмеялся. Кому же еще быть знатоком мужских умов?

– Ты на крыше дома купца из квартала Ньембе.

– Обработчики металлов? Мы на север карабкались?

Экоййе кивнул.

– Одни говорят, мол, был убийца, другие говорят – монстры, – сказал он.

– Кто? Ты о чем сейчас говоришь?

– О том, что произошло с твоим другом Басу Фумангуру. Видел людей, что нынче кучкуются в нашем городе?

– Семикрылы.

– Они, их так называют. Люди в черном. Женщина, что живет рядом с Фумангуру, сказала, что видела много мужчин в черном в его доме. В окно она их видела.

– Семикрылы наемники, а не наемные убийцы. Совсем не похоже на них убивать всего одного, да еще и с семьей. Даже на войне.

– Не я называл их Семикрылами, а соседка. Может, они демонами были.

– Омолузу.

– Кто?

– Омолузу.

– Я такого не знаю.

Он подошел к краю крыши, и я за ним. Мы стояли на высоте трех этажей. Какой-то мужчина вертелся на улице, от его кожи сильно несло пальмовой водкой. Не считая его, улица была пуста.

– Какая ж свора людей, кому понадобилось, чтоб этот человек умер. Одни говорят про Семикрылов, другие про демонов, а кто и про войско комендантское.

– Потому как у всех у них любовь к черному?

– Ответы ты ищешь, волк. Вот что известно. Кто-то забрался в дом Басу Фумангуру и убил всех до единого. Никто не видел никаких тел, и не было никаких похорон. Вообрази старейшину города Конгора, что умер без почестей, без похорон, без процессии знати во главе с лицом королевской крови, никто даже о смерти его не объявил. А меж тем вокруг дома его в одну ночь вырос дикий колючий кустарник.

– Что ваши старейшины говорят?

– Ко мне ни один не приходил. Ты знаешь, что его убили в Ночь Черепов?

– Я тебе не верю.

– Что была Ночь Черепов?

– Что ни один из этих болтливых растлителей детей не приходил к тебе с тех пор.

– По-моему, Семикрылы собираются постоять за Короля.

– По-моему, ты увертываешься от вопроса.

– Не так, как ты думаешь.

– Нынче, похоже, низкому народу все известно, что творят Короли.

Экоййе хмыкнул:

– Хотя… вот что мне известно. В тот дом наведались люди, среди них один или два старейшины. И может, один-два из Семикрылов. Один нездешний, они называли его Белекуном Большим – так уж люди шутят в этих краях. Это он не умел свои дырки держать на замке, особливо свой рот. Он приходил к нам еще с одним старейшиной.

– Как это ты помнишь все после трех-то лет?

– Это в прошлом году было. Пока оба они по очереди имели глухую девицу, мисс Уадада тоже слышала. Как они говорили, что им нужно найти это. И нужно найти это незамедлительно, иначе им грозит меч палача.

– Найти что?

– Басу Фумангуру написал большую бумагу с обвинениями против Короля, они говорили.

– И где эта бумага?

– Народ то и дело вламывается к нему в дом и ничего не находит, выходит, видать, не там?

– Думаешь, Король убил его из-за какой-то бумаги?

– Я ничего не думаю. Король сюда приезжает. Его главный советник уже в городе.

– Его главный советник наведывается к мисс Уадада?

– Нет, глупый Следопыт. Хотя я его видел. Похож на Короля, но не Король, кожа темнее, чем у тебя, а волосы огненно-рыжие, как свежая рана.

– Может, он придет отведать твоих знаменитых услуг?

– Слишком благочестив. Самое святость. Как только я его увидел, так сразу забыл, когда видел его в первый раз, будто бы я всегда его видел. Я говорю как дурачок?

Темнокожий человек с рыжими волосами. Темный, рыжеволосый.

– Следопыт, ты, видно, отвлекся.

– Тут я, тут.

– Как я говорю, никто не в силах подумать о времени, когда он не был главным советником, но никто и не может вспомнить, когда он им стал или кем был прежде.

– Вчера он не был главным советником, зато стал им навсегда. В доме Фумангуру убили всех?

– Может, тебе лучше префекта спросить?

– Может, и спрошу.

Он повернулся, чтоб посмотреть на улицу внизу и закутал голову в ткань.

– И еще одно. Подойди поближе, одноглазый волк.

Он указал вниз, на улицу. Подойдя, я встал с ним рядом, и тут одежда спала с него. Экоййе выгнул спину, тело его говорило, что я могу прямо там поиметь его. Я повернулся к нему лицом, и он улыбнулся мне улыбкой, что была сплошь черной. Он дунул ею мне в лицо – черной пудрой. Пудрой из краски для век – громадное облако окутало мне глаза, нос и рот. Краска для век, смешанная со змеиным ядом, я его учуял. Экоййе вглядывался в меня, не со злобой, а с громадным интересом, словно ему рассказали, чего ждать дальше. Я двинул ему кулаком по шее, потом схватил за горло и сжал.

– Тебе должны были противоядие дать, – выговорил я. – Иначе ты был бы уже мертв.

Он закашлялся и застонал. Я давил на горло, пока у него глаза на лоб не полезли.

– Кто тебя послал? Кто дал тебе тушь для ресниц?

Он ухватился за мою руку, а я держал его у края крыши и толкал назад. Он с криком сделал кувырок и все еще кричал, когда я схватил его за лодыжку.

Он отбивался, и рубаха порвалась, но я успел схватить его за правую лодыжку. Рубаха облачком полетела вниз.

– Ради богов, Следопыт! Ради богов! Смилуйся!

– Смиловаться и отпустить тебя?

Я поднял его над крышей, бросил, подхватил и опять поднял. Он закричал.

– Кто знал, что я приду к тебе?

– Никто!

Я дал его лодыжке слегка выскользнуть из моих пальцев. Он опять завопил:

– Не знаю я! Это колдовство какое-то, клянусь. Никак не иначе.

– Кто заплатил тебе за мое убийство?

– Тебя не собирались убивать, клянусь.

– В этой туши яд. Смышленая штука, ты, должно быть, разбираешься в колдовстве, так что усвой вот что: ничто, порожденное металлом, не может причинить мне вреда.

– Это для любого, кто расспрашивать станет. Он вовсе не велел убивать тебя.

– Кто?

– Я не знаю! Мужчина весь укутанный, больше укутан, чем конгорская монашка. Он пришел в луну Обора Дикка в звездах Баса. Я клянусь. Он сказал, дунь тушь для ресниц всякому, кто спросит про Басу Фумангуру.

– С чего бы кому-то спрашивать тебя про Басу Фумангуру?

– До тебя никто и не спрашивал.

– Расскажи-ка мне про этого человека. Какого цвета у него одежда?

– Ч-черная. Нет, синяя. Темно-синяя, у него и пальцы синие. Нет, синие у ногтей, словно он красит много тканей.

– Ты уверен, что не черная?

– Синяя была. Боги свидетели – синяя.

– И что было дальше, Экоййе?

– Они сказали, люди придут.

– Раньше ты говорил «он».

– Он!

– Как бы он узнал?

– Мне надо было вернуться к себе в комнату и выпустить голубя в окно.

– У этой истории каждый миг отрастает все больше ног и крыльев. Что еще?

– Больше ничего. Я что, лазутчик? Послушай, клянусь…

– Богами, я знаю. Только я, Экоййе, в богов не верю.

– Это не для того, чтоб тебя убить.

– Слышь, Экоййе. Не то чтобы ты врешь, ты просто правды не знаешь. Там яду хватило бы девять буффало прикончить.

– Смилуйся, – взмолился он. Теперь он уже хныкал.

Он взмок от пота, делался скользким в моей хватке.

– Я в смятении, Экоййе. Позволь, я перескажу эту историю так, чтоб в ней смысла прибавилось – для меня и, наверное, для тебя. Невзирая на то что Басу Фумангуру три года как умер, какой-то человек в синей одежде, которая скрывала его лицо, обратился к тебе чуть больше, чем луну назад. И сказал: если кто заговорит о Басу Фумангуру, человеке, о ком тебе незачем знать, прими это противоядие, а потом дунь ему в лицо эту тушь для ресниц, пропитанную ядом, и убей его, после чего извести меня, чтоб я тело забрал. Или не убивай его, просто погрузи в сон, поскольку мы сможем забрать его, как это за деньги мусорщики делают. Это все?

Он кивал – после каждой фразы.

– Одно из двух, Экоййе. Либо тебе не полагалось убивать меня, а всего лишь оставить меня беспомощным, с тем, чтобы они сами выжали из меня факты. Или тебе полагалось убить меня, но перед этим хорошенько расспросить.

– Я не знаю. Я не знаю. Я не…

– Ты не знаешь. Ты ничего не знаешь. Ты не знаешь даже, спасает ли противоядие – это средство погубить яд – от отравления. Тут, по-моему, ты оказался мудрым парнем, попавшимся на удочку немудрящей жизни. Никакое противоядие не способно убить действие яда, Экоййе, оно лишь задерживает его. Самое большее, проживешь ты восемь лет, может, десять, красавчик. Никто не говорил тебе? Может, в тебе не так много яду и ты проживешь десять и еще четыре года. Я все никак не пойму, почему они к тебе пришли.

Тут он расхохотался. Громко и надолго.

– Потому что рано или поздно все приходят к продавцу удовольствия, Следопыт. Себя не одолеешь. Мужья, вожди, знать, сборщики налогов, даже ты сам. Словно стая голодных псов. Рано или поздно все вы возвращаетесь к тому, кто вы есть на самом деле. Вроде как ты сбрасываешь меня на пол и всласть имеешь маленького мальчика-шлюху, потому что ты еще до этого своего глаза был псом. Знаешь, чего мне хочется? Хочется, чтоб нашелся у меня яд, чтоб весь мир отравить.

Когда я отпустил его, он верещал все время, пока до земли летел. Смерть ему не грозила: не с такой уж большой высоты падать пришлось. Но сломать что-нибудь себе сломает: может, ногу, может, руку, может, шею. Возвращался я тем же путем, что мы и пришли, корячась под теми же звуками мужчин, что извергали все до последней монеты в мокрые тряпки, и запер щеколду за собою. Голубя, что сидел в бамбуковой клетке у маленького окошка, я вытащил и нежно держал в руках. Записку, обмотанную вокруг его левой лапки, снял. Стоя у окошка, выпустил черную птицу на волю.

Записка. Символы, какие я вроде видел раньше, но вспомнить никак не мог. Пнул родильное кресло в самый темный угол комнаты и ждал. Окошко стало казаться достаточно большим. Дверка означала, что другим это устройство тоже известно, в том числе и мисс Уадада. Было над чем голову поломать. Ничто не могло произойти под крышей мисс Уадада без ее ведома. Но и это тоже – весьма по-конгорски. Если бы сегодня ночью я и впрямь убил Экоййе, она завтра утром все равно приветствовала бы меня своим «а ну-ка сбрось свои тряпки, чтоб видела я тебя, большой и непреклонный Принц», и отправила бы меня со своим свеженьким мальчиком-девочкой.

Хотя ночь все больше вступала в свои права, жара по-прежнему ползала вокруг, и спина моя липла к спинке. Я отлепился от дерева и едва не пропустил удар ног о стену. Взбирался человек без веревок, наверное, не без помощи ворожбы, от какой куда ногу ни поставь, там и пол. Сначала на подоконнике руки – костяшки пепельные. Руки подтягивают локти, а те вытягивают голову. Черная чалма на голове закрывала лоб и рот. Глаза, красные глаза любителя опиума, шарили по комнате, сошлись с моими, но меня не видели. Одежда синяя, кожаная перевязь через левое плечо. Вот уже одна нога в комнате, на перевязи стали видны бряцающие ножны для двух мечей и кинжала. Я дождался, пока он полностью оказался внутри, и его длинная синяя одежда стала мести пол.

– Хэй.

Он вздрогнул. Схватился за меч. Мой первый нож прорезал ему горло, второй воткнулся под подбородок, убив голову еще до того, как ноги поняли, что он мертв. Синий гость упал, голова его ударилась об пол у моих ног. Раздевая его, я никак не мог отделаться от мысли, что разворачиваю его. Шрамы на груди: птица, молния, насекомое с множеством лапок, символ, что очень похож по стилю на те, что в записке. Верхние фаланги обоих указательных пальцев отсутствовали. Он не был Семикрылом.

А еще у него был узловатый, жуткий паховый шрам евнуха. Я понимал, что времени у меня немного, ведь тот, кто послал его, ждет его возвращения или идет за ним сюда. От него не исходило никаких запахов, кроме конского пота, он верхом проделал путь, в конце которого лег мертвым на полу мисс Уадада. Я перевернул его и рассмотрел символы у него на спине, чтоб запомнить. Промелькнули две мысли, одна сразу ушла, а вторая разом осела. Та, что осела: нет никакой крови, хотя обычно в тех местах, где ему в шею врезались ножи, кровь горячим ключом бьет. Та, что ушла: на самом деле у этого человека нет запаха. Исходил от него только запах его коня, а еще белой глины со стены, по какой он взбирался.

Я опять перевернул его. Два символа на груди совпадали с теми, что в записке. Лунный полумесяц, обвитый змеем, скелет листа у него на боку и звезда. Потом в груди у него забренчало, но это не было бренчанием мертвеца. Что-то стучало по каждой кости его ребер, заставляло его дышать, а сердце биться, широко распахивало веки глаз. Потом и рот, только он вроде и не раскрывал его, а будто кто-то раздирал его челюсти, все шире и шире, пока уголки губ не стали рваться. Потом бренчание встряхнуло его всего до самых ног, и они замолотили по полу. Отпрыгнув, я поднялся во весь рост. По телу его от бедер пошла рябь, дошла до живота, прокатилась по груди, а потом пропала во рту черным облаком, что наполнило комнату вонью куда более давней мертвечины, чем этот труп. Оно закружилось бесом праха, становясь все шире и шире, до того вширь разошлось, что посбивало некоторые статуэтки Экоййе. Крутящаяся воронка уплотнилась и двинулась к окну. Потом эта круговерть облака и праха рассыпалась в пыль, оставив на полу кости двух черных крыльев. Возможно, то была лишь игра плохого освещения – или знак ведьмы. Крутящееся облако вылетело в окно. Оставшаяся лежать человечья кожа посерела и усохла, как кора на стволе дерева. Я нагнулся. От него по-прежнему ничем не пахло. Притронулся к его груди пальцем, и тот провалился, а потом и его живот, и ноги, и голова рассыпались в прах.

Такова правда. Во всех девяти мирах не видывал я подобного колдовства или учености.

Подославшие убийцу, кто б они ни были, наверняка теперь появятся. Человек ли, дух ли, тварь ли, божество ли, но только устроившего такое не остановить двумя кинжалами или двумя топориками. Тут в мысли мои вторглось имя Басу Фумангуру. Они его не только убили, но еще и очень хотели, чтоб оставался он мертвым. У меня появились вопросы, и ответы на них могла бы дать Бунши. Она оставила ребенка у врага Короля, только многие бросали вызов Королю в роскошных залах, и в предупреждениях, и в документах – и никого за это не убили. А если этот ребенок был обречен на смерть, почему не убили его раньше? Я ничего не слышал такого, что подтолкнуло бы кого-то избавиться от Фумангуру, причем куда раньше – уж точно бы не Короля. Как человек он был не более чем ссадина на внутренней стороне бедра. Потом дала о себе знать мысль, какую ты, понимая, что она в тебе утвердится, все ж отверг, потому как никому не захочется в такой мысли утверждаться. Эта Бунши сказала, что омолузу явились убить Фумангуру и что она спасла ребенка якобы по его предсмертному желанию. Но ребенок-то не был его! Кто-то велел Экоййе сразу же уведомить, как только кто-либо явится с расспросами о Фумангуру, потому что кто-то знал: однажды человек с расспросами явится. Кто-то все время поджидал его, меня или кого-то вроде меня. Охотились не за Фумангуру.

Охота шла за ребенком.

Двенадцать

За окном развевался флаг с черным ястребом. Мое возвращение в Конгор никого не побеспокоило, мою прогулку еще до восхода солнца никто не заметил, так что я вышел на улицу.

Флаг развевался в двухстах, может, в трехстах шагах на вершине башни в центре квартала Ньембе, полотнище нещадно хлопало, будто ветер вымещал на нем свою ярость. Черный ястреб. Семикрылы. Никак не мог решить, не слишком ли еще рано, чтоб мыслями разбрасываться, или приструнить их. Вылез из постели, к окну: солнце укрылось за тучами, тяжелыми от скорого дождя. Сезон почти настал. В общем, я вышел на улицу.

Во дворе, объедая пробившиеся из земли хилые кустики, стоял Буффало. Самец, темно-бурый, тело раза в полтора длиннее меня, если б я плашмя на земле растянулся, рога его уже сплавились в громадную корону, потом книзу выгнулись, а потом вверх загнулись, вроде знатной прически получалось.

Вот только видывал я, как такой бык убил трех охотников и льва надвое порвал. Что до охотников, то один из них попал стрелой быку в зад. Буффало убежал в чащу буша, а охотники крыли друг друга на чем свет стоит, что дали ему уйти. Но потом бык, сделав круг, вернулся и напал на них сзади, взял первого на рога, перебросил за спину, ударом копыта снес второму башку и топтал третьего, пока от того на земле одно мокрое место осталось. Так что я держался подальше от этого Буффало, далеко стороной обходя его по пути к арке. Буффало поднял голову и пошел прямо мне наперерез. Тут я опять вспомнил, что мне нужны новые топорики, хотя вряд ли топорик или нож помог бы одолеть быка. Запаха мочи я не чуял, я не заходил на его территорию. Буффало не фырчал, не рыл землю копытами, а пристально оглядывал меня от ног до шеи, потом опять вниз, потом опять вверх, потом вниз, потом вверх, что понемногу стало меня раздражать. Смеяться буффало не умеют, но, готов богами поклясться, этот смеялся. Потом он покачал головой. Не просто кивнул, а резко махнул влево, затем вправо, потом опять справа налево.

Я принял в сторону и продолжал шагать, но бык встал у меня на пути. Я в сторону двинул – и он тоже. Опять и опять оглядывал меня сверху донизу и, могу поклясться богами, демонами и речными духами, смеялся. Он подошел поближе и отступил на шаг назад. Если б бык хотел убить меня, я уже давно бы с предками прогуливался. Подойдя поближе, он подцепил рогом занавеску, в какую я обернулся, и сдернул ее, так что я закрутился и упал. Я обругал этого быка, но занавеску поднимать не стал. К тому ж раннее утро, кто меня увидит? А если кто и увидел бы, я мог заявить, что меня разбойники ограбили, когда я в реке купался. Через десяток шагов после арки я оглянулся и увидел, что Буффало идет за мной следом.

Вот правда: Буффало оказался отличнейшим спутником. В Конгоре даже старухи спят допоздна, так что если и оказывалась на улице какая душа, то из тех, что никогда не спят. Пальмовой водки выпивохи и балдеющие от пива масуку чаще наземь валились, чем вставали. Я мигом отводил взгляд всякий раз, когда мы проходили мимо таких, а те таращились на голого мужика, что шагал рядом с буффало, да не так, как с собачками гуляют, а как люди с людьми прогуливаются. Один мужик, кто растянулся на спине посреди дороги, повернулся, увидел нас, вскочил и припустил бегом – прямо в стену.

Река затопила берега за четыре ночи до того, как мы пришли, и Конгор вновь вот уже три луны как был островом. Я разрисовывал себе грудь и ноги речной глиной, а бык лежал в траве и жвачку жевал, качая головой вверх-вниз. Я нанес узор вокруг левого глаза, вверх до самых волос, вниз до скулы.

– Откуда ты, любезный Буффало?

Бык повернул голову на запад и повел рогами вверх-вниз.

– С запада? У реки Буки?

Бык покачал головой.

– Еще дальше? Из саванны? Да разве есть там пригодная вода, Буффало?

Бык покачал головой.

– И потому ты бродишь? Или есть другая причина?

Бык кивнул: есть.

– Уж не вызвала ли тебя эта чертова ведьма?

Бык покачал головой.

– Тебя Соголон призвала?

Бык кивнул: да.

– Когда мы были мертвыми…

Бык поднял взгляд и фыркнул.

– Говоря «мертвыми», я не имел в виду умершими, я хотел сказать, когда в сознании Соголон мы были мертвы. Она сказала, что нашла других. Ты один из ее других?

Бык кивнул: да.

– И ты уже ясно представлял себе, как я одет. Должен сказать, что ты особенный буффало.

Мы ушли в буш, бык хвостом отгонял мух. Шагах в пятидесяти я услышал тяжелую поступь пробиравшегося в траве мужчины и сел на берегу, опустив ноги в речку. Он подобрался ближе, я вытащил нож, но не обернулся. Холодная сталь клинка ткнулась мне в правое плечо.

– Скверный мальчишка, как с делами-то управляешься?

– Управляюсь-то прекрасно.

– Ты потерялся? По виду похоже на то.

– Это такой у меня вид?

– Ну как же, соратник, мечешься тут рысью, личность твоя никакой одежкой не прикрыта, словно ты безумец, или мальчиков любишь, или козел похотливый, или – кто?

– Просто ноги в речке мою.

– Значит, ты ищешь квартал педиков.

– Просто мою ноги в этой речке.

– К кварталу педиков… Это куда ж теперь? Подержи уздечку. Нет тут кругом никакого квартала педиков. Эй, а ты уверен, что правду говоришь? Потому как я в прошлый раз в квартале педиков своими глазами видел твоего отца и твоего деда.

Он шлепнул меня по скуле плашмя мечом. «Вставай!» – велел. По крайности, не собирался зарубить меня без боя. Ниже меня почти на голову, зато в белом снизу, в черном поверх – Семикрыл. Первой мыслью у меня было наплевать на его злость и спросить, зачем Семикрылы собираются, коль скоро даже мудрая Соголон о том не знает. И тут он, понизив голос, кое-что мне сказал:

– Знаешь, что мы делаем с такими, как ты?

– Что?

– Кому хочешь, чтоб я голову твою послал, детоложец?

– Ты не прав.

– Как это не прав?

– В том, что я детоложец. По большей части как раз мальчики меня имеют. Слышь, но тут один попался, лучший за много лун, до того тугой, что, поверишь, пришлось кукурузную кочерыжку вставлять, чтобы дыру расслабить. Потом кочерыжку я съел.

– Я те сперва яйки отрублю, а после башку, а что останется, после в речку сброшу. Как тебе такое нравится? И когда обрубки твои поплывут по реке, народ станет пальцами казать да приговаривать, гля-кось, вроде как шога-детоложец в воде кувыркается, не пейте из реки, не то сами детоложцами станете. Брось нож.

Я посмотрел на этого бойца ростом не выше мальчика, кто спутал понятия «толстый» и «мускулистый» и обвалял в дерьме мое тихое утро. Бросил нож, что в руке был, и тот, что к ноге пристегнут.

– С каким бы удовольствием я сейчас солнце поприветствовал, а потом и попрощался с ним без того, чтоб человека убивать. – Он рассмеялся.

– За Песочным морем есть народ, они каждый год у себя, где живут, праздник устраивают и место свободное оставляют для призрака, человека, что когда-то был живым, – сказал я.

– Может, мне стоило бы пришибить безумный твой язык, а не твое порочное распутство.

Наемник размахивал передо мною мечом, но я с места не тронулся. Он шагнул вперед как раз тогда, когда что-то мягкое пхнуло его сзади в шею.

– Ишачья ж ты тетка!

Он круто развернулся, и в этот момент Буффало опять фыркнул носом, залепив слизью лицо вояки. Тот, оказавшись глаза в глаза с быком, вздрогнул. Не успел вояка и меч поднять, как Буффало подхватил его на рога и забросил в траву. Вояка не сразу, но все ж сел, тряхнул головой, поднялся на ноги и поковылял прочь, когда Буффало опять подогнал его.

– Ты не торопился. Я мог бы хлеб испечь.

Бык потрусил мимо, на ходу шлепнув меня по щеке хвостом. Я рассмеялся.

Когда я вернулся, дом уже пробудился. Буффало склонился к траве и утонул в ней головой до земли. Я заметил, что он ленив, как старая бабка, и в ответ услышал посвист рассекшего воздух хвоста. В уголке у центрального входа сидела Соголон с мужчиной, как я предположил, с домовладельцем. От него исходил аромат бизабола, дорогого благовония из земель за Песочным морем. Белая чалма укрывала голову и подбородок довольно плотно, чтоб можно было кожу разглядеть. Белый наряд с узором в виде колосьев просо, а поверх накидка цвета темного кофе.

– Где девочка? – спросил я.

– Там, на какой-то улице, терзает какую-то женщину, потому как одежда по-прежнему вызывает в ней восторг. Настоящая старая подруга, каких она в жизни своей не видела, – произнесла Соголон.

Мужчина кивнул прежде, чем я догадался, что она говорила не со мной. Он пыхнул своей трубкой, потом передал ее Соголон. Клуб дыма из ее рта я бы за облако принял, до того он был густым. Палочкой она начертала на земле шесть рун и чертила седьмую.

– И как Следопыт уживается с Конгором? – спросил мужчина, все еще не глядя на меня. Я подумал, что он с Соголон говорит в той грубой манере, в какой богачи и влиятельные люди способны говорить о тебе прямо у тебя под носом. «Слишком недолог еще день, чтоб заставлять людей испытывать тебя», – сказал я про себя.

– Он не следует конгорскому обычаю и не прикрывает ничего, кроме змия своего, – сказала Соголон.

– В самом деле. Тут женщину выпороли… семь дней назад? Нет, восемь. Ее увидели выходящей из дома мужчины, не бывшего ей мужем, без верхней одежды.

– А что с мужчиной сделали? – подал я голос.

– Что?

– С мужчиной? Его тоже выпороли?

Важный лорд уставился на меня так, словно я взял да и заговорил на одном из языков речных народов, какого сам не знал.

– Когда пойдем к тому дому? – спросил я у Соголон.

– Ты прошлой ночью не ходил?

– Не к дому Фумангуру.

Она отвернулась от меня, но этим двоим от меня просто так не избавиться.

– Этот великий мир передвигается на крокодильей спине, Соголон. Дело не только в Конгоре и не только в Семикрылах. Людям, не воевавшим с тех пор, как принц только родился, намекают, что они должны взяться за латы с оружием и собраться. Семикрылы собираются и в Миту, как и другие воины под другими названиями. Малакал, откуда вы уехали, и долина Увомовомвомово в равной мере в блеске железа и золота доспехов, копий и мечей, – рассказывал лорд.

– И посланники бродят в каждом городе. Не от жары пот, а от волнения, – сказала она.

– Это мне известно. Пять дней назад четверо из Веме-Виту прибыли на переговоры, ведь для разрешения споров все приезжают в Конгор. С тех пор их никто не видел.

– О чем спорят?

– О чем спорят? На тебя не похоже быть глухой к движению людей.

Она рассмеялась.

– Правда такова. За годы до того, как мать этого мальца-худышки растопырила свою кака, чтобы выссать его, как раз перед тем, как отмечали мир на бумаге и железе, Юг откатил обратно на юг.

– Да, да, да. Они отступили на юг, но не весь Юг, – сказала Соголон.

– Старик Кваш Нету кинул им остатки войны, как две кости.

– Я была только в Калиндаре и Увакадишу.

– Но Увакадишу никогда не нравились те договоренности, совсем нет. Говорят, Кваш Нету предал их, он продает их в рабство Южному Королю. Они годами лаялись, и этот новый Король…

– Этот новый Король выглядит так, словно он слышит, – сказала она.

– И все это движение на север заставляет Юг грохотать. Соголон, слух прошел, что голову безумного Короля опять бесы загадили.

Это злило меня все больше и больше. И он, и она говорили то, что каждый из них уже знал. Даже не обсуждали, не рассуждали, не спорили или повторяли, а завершали мысли друг друга, словно беседовали не друг с другом, но по-прежнему и не со мной. Может, беседовали они с землею и небом.

– Земля с небом уже достаточно наслышались, – произнесла Соголон.

– Вы говорите о королях, войнах и слухах о войне, как будто это кого-то трогает. Ты всего лишь ведьма, тут – чтоб мальца найти. Как и все, за исключением его, – сказал я, кивая на домовладельца. – Он знает хотя бы, зачем мы под его крышей? Видишь, я тоже могу говорить, не глядя на человека, будто его и нет рядом, – сказал я.

– Ты говорила, что у него есть нюх, а не язык, – произнес домовладелец.

– Мы теряем время, болтая о политике, – сказал я и, миновав их, прошел в дом.

– Никто с тобой не разговаривал, – бросила мне вслед Соголон, но я не обернулся.

Наверху, на втором этаже, навстречу мне вышел Леопард. По лицу его я понять ничего не мог, но ожидание длилось долго. Что ж, давай выясним на словах, на кулаках или когтях, а тот, кто останется, пусть и имеет дело с малым: ты, чтоб иметь его, а я, чтобы отдубасить его говенной палкой да отправить прямо туда, откуда его когда-то высрали. Да, давай выясним. Леопард подбежал, едва не сбив по дороге две из дюжины статуй в коридоре, и обнял меня.

– Следопыт, дружище, я будто тебя много дней не видел.

– Это и было много дней. Ты никак не мог из сна вырваться.

– Вот он, истинный мир. Чувствую, будто годы проспал. А просыпался в каких-то мрачных комнатах. Давай выкладывай, какие забавы в этом городе?

– В Конгоре? В городе, до того набожном, что даже любовницы тут стремятся замуж?

– Уже люблю его. И все же есть еще какая-нибудь причина, почему мы тут? Мы охотимся за мальцом, это так?

– Ты не помнишь?

– Я помню и не помню.

– Ты Темноземье помнишь?

– Мы ехали через Темноземье?

– Ты так рьяно это отстаивал.

– Рьяно? Перед кем? Фумели? Знаешь, ему нравится, когда мы собачимся. Ты не голодный? Я увидел буффало и почти убил его или, по крайности, хвост прикусил, но он, кажется, оказался каким-то находчивым буффало.

– Это очень странно, Леопард.

– Расскажи мне за столом. Что произошло за те несколько дней, как мы оставили долину?

Я сказал ему, что нас не было целую луну. Он заявил, что это сумасшествие, и дальше слушать не стал.

– Слышу брешь у себя в животе. Она ругательски бурчит, – сказал он.

Стол стоял в большом зале, и тарелки на нем одна за одной воспроизводили сценки, какие покрывали все стены в этом помещении. Я добрался до десятой тарелки, пока не понял, что эти шедевры больших мастеров бронзы и все как один изображают сцены совокупления.

– Странно это, – повторил я.

– Знаю. Я все выискивал хоть одну, где член лезет в дыру рта или в фу-дырку, но так ни одной и не нашел. Впрочем, слышал я, что в этом городе запрет на шога. Как такое может быть пра…

– Нет. Странно, что ты не помнишь ничего. О́го все помнит.

Леопард в обличье леопарда на стулья не обращал внимания и вскочил на стол, не произведя ни звука. Схватил птичью ногу с серебряного блюда, уселся на пятки и вгрызся в нее. Я понимал, что ему это не нравилось. Леопард ел все, но тут не было притока крови, горячей и щедро полнящей ему пасть, стекающей по губам, когда он вгрызался в мясо, отчего он всегда супился.

– Кто странный, так это ты, Следопыт, с твоими загадками и полунамеками. Садись, каши поешь, пока я ем… Это что, страус? Никогда не пробовал страуса, никак не мог поймать. Ты сказал, что О́го помнит?

– Да.

– Что же он помнит? Как был в заколдованном буше? Я помню это.

– Что еще?

– Отличное баиньки. Странствуем, но не движемся. Долгий крик. А что О́го помнит?

– Все вроде бы. К нему вся его жизнь вернулась. Ты помнишь, когда мы отправились? Ты тогда поцапался со мной.

– Разобрались, должно быть, потому как я этого не помню.

– Если б ты слышал себя, ты бы так не думал.

– Ты что-то путаешь, Следопыт. Я сижу и ем с тобой, у нас с тобою любовь, о какой до сих пор не надо было говорить. Так что кончай жить пререканиями, до того ничтожными, что я их запомнить не могу, даже когда ты понукаешь меня. Когда мы пойдем к дому мальца? Пойдем сейчас?

– Вчера ты…

– Квеси! – выкрикнул Фумели и выронил из рук корзинку. Может, имя его я назло забыл. Он подошел к столу, на меня не смотрел, даже не кивнул. Обратился к Леопарду: – Ты не в себе, что ли, что ешь что-то странное.

– Вот мясо, вот кость. Ничего странного.

– Ты должен вернуться в комнату.

– Я здоров.

– Нет.

– Ты глухой? – встрял я. – Он сказал, что здоров.

Фумели пытался сверкать на меня взглядом и с тем же лицом хлопотать вокруг Леопарда, только получалось, что он малость хлопотал вокруг меня и малость сверкал взглядом на Леопарда. Не было в том ничего смешного, но малый довел меня до смеха. И он с топотом убежал, прихватив по пути свою корзинку. Один кулек вылетел из нее. Подсушенная свинина, я почуял. Припасы. Леопард уселся на стол и скрестил ноги.

– Скоро надо будет мне его потерять.

– Потерять тебе его надо было много лун назад, – пробурчал я.

– Что?

– Ничего, Леопард. Я должен сказать тебе кое-что. Не тут. Я не доверяю этим стенам. Сказать правду, тут странные вещи творятся.

– Ты уже сказал это четыре раза. Почему все странно, приятель?

– Женщина из черной лужи.

– А меня эти статуи беспокоят. Такое чувство, что целая армия собирается пялиться на то, как ночью я сношаться буду. – Он ухватил одну статую за шею и улыбнулся так широко, как я уж и не помню, когда видел такое. – Вот эта больше всех.

– Хватай свою птицу, – сказал я.

Он обернул талию тканью, и мы пошли на юг, к кварталу Галлинкобе-Матьюбе. Границы этого квартала людей свободных и рабов шли так низко, что поднимающаяся вода почти окружала холм, на каком квартал выстроился, делая его островом на острове.

Башни и крыши квартала Ньембе придавали ему вид громадной крепости или замка. В этом же квартале не вздымалась ни единая башня. Свободным и рабам незачем было следить друг за другом, зато всем нужно было присматривать за ними. И, несмотря на то что большинство жителей тут ночью спали, днем это был самый пустой квартал: свободные и рабы работали в остальных трех.

– Когда Бунши рассказала тебе эту историю?

– Когда? Ты даешь, котяра! Ты же был там.

– Я был? Я не… нет, вспоминаю… память возвращается, потом ускользает.

– Память, должно быть, одна из тех, кто слышал, чем ты в постели занимаешься.

Он кашлянул:

– Но, Следопыт, я помню, будто кто-то рассказал мне, а не так, будто я был там. Не чую никакого запаха оттуда. Так странно.

– Да, странно. Что бы ни давал тебе Фумели покурить, перестань курить это.

Я был рад поговорить с Леопардом, я всегда рад этому и не хотел поминать горечь минувших дней. Одна луна прошла – вот факт, что потрясал его всякий раз, когда я упоминал о нем. По-моему, я знаю почему. Для всех животных время – это что-то вроде ровного настила, размечают который они лишь, когда надо есть, спать, размножаться, а потому для него пропущенное время – это доска с огромной пробитой дырой.

– Барышник говорил, что малец – сын его партнера, нынче сирота. Украли мальца у тетки и убили всех остальных в доме. Потом сказал, что дом принадлежал домоправительнице семьи мальца, а не его тетке. Потом мы видели, как он и Нсака Не Вампи пытались вытянуть сведения у девушки-молнии, которую мы освободили, но она после с утеса спрыгнула и очутилась у Найки в клетке.

– Ты рассказываешь то, что мне известно. Все, кроме этой женщины-молнии в клетке. И я помню, как думал, что работорговец наверняка врет, но не знал, в чем.

– Леопард, это было, когда Бунши стекла по стене и сказала, что малец не этот мальчик, а другой, какой был сыном Басу Фумангуру, что был старейшиной, но младше многих старейшин, и что в Ночь Черепов омолузу напали на дом и убили в нем всех, кроме мальца, кто был тогда младенцем и кого Бунши, чтобы спасти, спрятала себе в лоно, но потом она отдала его слепой женщине в Миту, кому, как считала, могла доверять, а слепая продала его на невольничьем рынке, где мальца купил купец, по-видимому, для своей бесплодной жены, но потом на них напали люди со злодейскими склонностями. Про охотника, что взял мальца, и про то, что теперь никто не может его отыскать.

– Помедленнее, друг дорогой. Ничего этого я не помню.

– И это еще не все, Леопард, потому как я нашел еще одного старейшину, что называл себя Белекуном Большим, и тот заявил, что семья умерла от речной болезни, что было враньем, и что в семье было восемь человек, что было правдой, из них шестеро были сыновьями, ни один из которых не был младенцем, поскольку жена Фумангуру много лет была бесплодна.

– Следопыт, ты что говоришь?! – воскликнул Леопард.

– Ты помнишь, как я рассказывал тебе об этом на озере?

Леопард покачал головой.

– Белекун всегда был вруном, и мне пришлось убить его, тем более что он пытался убить меня. Только врать об этом у него не было никакой причины, а у Бунши, значит, причина, должно быть, есть. Да, омолузу убили семью Басу Фумангуру, и да, многим это известно, в том числе и ей, однако малец, какого мы ищем, не был его сыном, потому как не было у него маленьких сыновей.

Леопард все еще был в замешательстве. Но он вскинул брови, будто истина вдруг снизошла на него.

– Только, Леопард, – продолжал я, – я тут поискал и покопался: кто-то тут, в этом городе, тоже разузнаёт про Фумангуру, в том смысле, что просят сообщать, если кто спрашивать будет, а это значит, что закрытое дело умершего старейшины не такое уж и закрытое, потому что одно остается открытым – этот самый пропавший малец, что не был его сыном, а хоть он, может, сыном и не был, зато был причиной, почему те, другие, его разыскивали и почему его разыскиваем мы, и получается, что Фумангуру хоть и раздражал, но подлинным врагом Короля не был, пославшие (кто бы они ни были) крышеходцев в его дом послали их не семью убивать, а мальца взять, кого Фумангуру, должно быть, оберегал. Они тоже знают, что он жив.

Я рассказал Леопарду все это, и это была правда. Рассказывая, я больше путался, чем он, слушая. Только когда он повторил все, что я рассказал, я разобрался, что к чему. Мы все еще по колено в воде стояли, когда он сказал:

– А знаешь, этот буффало, пока ты рассказывал, стоял позади нас.

– Я знаю.

– Ему можно доверять?

– Он пришел с Соголон, но он нас еще не обманывал.

– В случае чего, я завалю его своими клыками и приготовлю из него ужин.

Бык громко фыркнул и принялся бить в воде правой передней ногой.

– Он шутит, – сказал я ему.

– Слегка, – добавил Леопард. – К дому того человека – с нами. От этой одежды у меня яйца чешутся.

Уныл-О́го сидел на полу своей комнаты, молотя кулаком правой руки в ладонь левой и высекая искры. Я встал в дверях. Он увидел меня.

– Вот он и попался. Я схватил его за шею и сдавливал ее до тех пор, пока голова не отскочила. И ее, ее тоже, размахнулся вот этой самой рукой и врезал так, что шею ей сломал. Вскоре хозяева места устроили, а мужчины и женщины платили каури, зерном и скотом, чтобы посмотреть, как я голыми руками казню женщин, детей и мужчин. Вскоре места расположили кругом, стали деньги брать и ставки делать. Не на то, что кто-то смог бы быть лучше меня, ведь нет человека, кто одолел бы О́го. А на то, кто дольше всех продержится. Детишкам я шеи сворачивал быстро, так что они не страдали. А те, что смотрели, так они с ума сходили, ведь им как раз страдания и подавай, ты что, не понимаешь? Разве не понимаешь, что им представление требуется? Пропадай все боги, долбись они все и в уши, и в задницы, но представление они получат – вот о чем я тебе говорю.

Я знал, чему быть. И оставил О́го. Он всю ночь проговорит, каких бы мук ему такой разговор ни стоил. Вообще-то и мне хотелось бы послушать, ведь в том, что он рассказывал, была своя глубина, в том, что он вытворял и что схоронил там, где О́го хоронят своих мертвецов. Леопард уже яйца почесывал, когда входил в комнату Фумели. Соголон ушла, а с нею и девочка, и домовладелец. Мне хотелось сходить к дому Фумангуру, но не хотелось идти одному.

Ничего не оставалось, как дожидаться Леопарда. Снизу по лестнице подбиралась ночь, чего я даже не замечал. Под солнечным светом Конгор изображает из себя праведный город, но с наступлением темноты обращается в то, во что обращаются все праведные большие города. Костры высвечивали заплатки на небе над далеким Бинджингуном. Временами дробь барабанов прокатывалась по крышам и по улицам, сотрясая окна, тогда как лютни, флейты и трубы прорывались звуками снизу. За весь день Бинджингуна я ни единого человека не видел. Отойдя от окна, сел на пороге и смотрел на комнаты с мерцающими огоньками (их было немного) и на комнаты уже темные (много). Фумели, укутанный в ковер, прошел мимо меня, неся лампу. Вскоре он вернулся, вновь минуя меня, на этот раз с бурдюком для вина в руках. Я пошел за ним, сделав шагов с десяток и еще два. Он оставил дверь открытой.

– Бери свой лук или, по крайности, хороший меч. Нет, бери кинжалы, мы идем с кинжалами.

Леопард перекатился на лежанке, словно бы и не слышал меня. Перевернулся на спину и взял бурдюк у Фумели. Тот на меня не смотрел.

– Леопард, время – это то, чего нам нельзя терять.

– Квеси.

– Фумели, скажи-ка мне. Это злой ветер дует под окном или это ты говоришь тоном, от какого у меня уши вянут?

Фумели тихонько рассмеялся.

– Леопард, это что такое?

– Что такое, в самом деле? Что это такое? Это что такое, Следопыт? Что. Это. Такое?

– Это про дом мальца. Дом, куда мы собираемся наведаться. Дом, что, может, скажет нам, куда он подевался.

– Нам известно, куда он подевался. Найка и эта его сучка уже отыскали его.

– Откуда ты знаешь? Какие барабаны тебе это принесли? Или маленькая шлюшка шепнула что-то перед заходом солнца?

Рычание: не он – Фумели.

– Я собираюсь только в одно место, Следопыт. Я собираюсь спать.

– Намерен найти его во снах? Или, может быть, намерен послать свою служаночку?

– Убирайся, – выпалил Фумели.

– Нет-нет-нет. Ты ко мне ни с чем не обращайся. А я говорю только с ним.

– И если этот «с ним» про меня, тогда скажу: тебе не о чем говорить ни с ним, ни со мной, – сказал Леопард.

– Леопард, ты с ума сошел или для тебя это игра какая-то? В этой комнате что, двое детей?

– Я не ребе…

– Заткнись, мальчик, все боги свидетели, я…

Леопард вскочил:

– Все боги свидетели, ты – что?

– К чему это снова здоро́во? Сначала ты горяч, потом ты холоден, то ты одно, то ты другое. Это сучонок тебя околдовывает? Мне все равно. Сейчас мы идем, а поспорим позже.

– Единственное место, куда мы идем, отсюда далеко. Завтра.

Леопард подошел к окну. Фумели уселся на постели, то и дело украдкой поглядывая на меня.

– Уф. Опять мы, значит, влезли в ту же речку? – сказал я.

– Как забавно ты говоришь, – вякнул этот сучонок. Мысленно я уже горло его в ладонях сжимал.

– Да. В ту же воду, как ты и сказал. Мы пойдем своим путем, чтобы завтра найти мальца. Или не идем. В любом случае отсюда мы уходим, – сказал Леопард.

– Про мальца я тебе рассказал. Зачем нам нужно находить…

– Ты мне много чего наговорил, Следопыт. Пользы в этом не так-то много. Теперь, прошу, ступай, откуда пришел.

– Не пойду. Обязательно докопаюсь, что это за безумие.

– Единственное безумие, Следопыт, – это твой расчет, что я хоть когда-нибудь возьмусь за дело вместе с тобой. Да мне даже пить с тобой противно. Твоя зависть дурно пахнет. Ты знал, что она воняет? Она воняет так же, как и твоя ненависть.

– Ненависть?

– Однажды она сбила меня с толку.

– Ты с толку сбился.

– Но потом я понял, что ты с головы до пальцев на ногах полон одним только недовольством. И ничего ты с этим не можешь поделать. Иногда ты даже борешься с этим, порой успешно. Хватит, не хочу больше позволять тебе сбивать меня с пути.

– Етить всех богов, котяра, мы ж вместе дело делаем.

– Ты ни с кем дел не делаешь. У тебя планы…

– Какие? Деньги забрать?

– Ты сам это сказал – не я. Фумели, ты слышал, как он сказал это?

– Да.

– Заткни свой сраный рот, мальчик.

– Уходи от нас, – выговорил Леопард.

– Ты что с ним сделал? – повернулся я к Фумели. – Что ты сделал?

– Что, как не глаза мне открыл? Не думаю, что Фумели ищет почестей. Он не ты, Следопыт.

– Ты даже говоришь-то…

– На себя не похоже?

– Нет. Ты говоришь даже не как мужчина. Ты похож на мальчишку, у кого отец игрушки отобрал.

– В этой комнате нет зеркала.

– Что?

– Уходи, Следопыт.

– Будь прокляты все боги и будь проклят этот маленький говнючок.

Я подскочил к Фумели. Запрыгнул на постель и ухватил его за горло. Он отбивался от меня, мелкий сучонок был слишком хил для чего-то другого, и я сдавил, бормоча:

– Знаю, что за советом ты к ведьмам таскаешься.

Здоровая черная волосатая масса сбила меня с ног, и я сильно ударился головой. Леопард, весь черный и неразличимый во тьме, царапнул меня лапой по лицу. Я ухватил его за загривок, и мы стали кататься по полу. Я ударил кулаком, но промахнулся. Он нырком ушел прямо мне к голове и обхватил челюстями шею. Я не мог дышать. Он сжимал зубы и мотал головой, стараясь сломать мне шею.

– Квеси!