Книга: Выбор. Стратегический взгляд (сборник)

Назад: Часть II Американская гегемония и всеобщее благо

Дальше: Заключение и выводы: мировое господство или лидерство

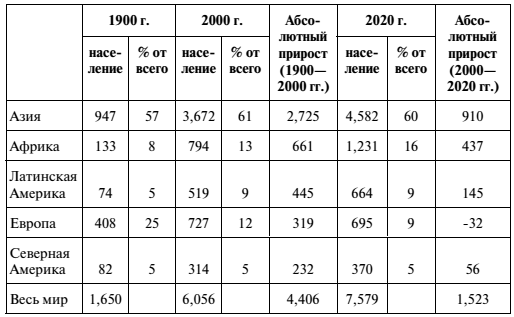

Изменение распределения населения мира

(в миллионах)

Доля совокупного населения Европы и Северной Америки в мире не только уменьшилась с 30 % в 1900 году до 17 % в 2000 году, но и в следующие 20 лет упадет до 14 % от общего числа жителей Земли. Население Европы фактически сократится, тогда как население Азии вырастет на 910 миллионов. При этом население самых богатых стран мира будет стареть. Ввиду этого иммиграция – экономическая и политическая необходимость для более процветающих стран со стареющим населением, а эмиграция способна выполнять роль клапана для регулирования поднимающегося демографического давления в более бедных и густонаселенных странах «третьего мира».

Бо́льшая часть «третьего мира» становится огромным тлеющим фитилем, раздуваемым антизападной и антиамериканской враждебностью, и глобальные демографические процессы могут запалить его. Существует огромная разница в доходах граждан между богатым Западом, население которого сокращается и стареет, и более бедными Востоком и Югом, население которых растет и будет оставаться относительно молодым. При том что годовой доход на душу населения в Северной Америке (выраженный через покупательную способность) значительно превышает 30 тыс. долларов, а в странах Евросоюза он колеблется от 17 до 30 тыс. долларов, в самых густонаселенных странах «третьего мира» он составляет: 875 долларов в Нигерии, 2100 долларов в Пакистане, 2450 долларов в Индии, 3100 долларов в Индонезии, 3900 долларов в Египте и 4400 долларов в Китае. В 2001 году в 15 странах Африки годовой доход на душу населения был меньше 1 тыс. долларов – это менее 3 долларов в день.

В глобальном контексте этого бросающегося в глаза неравенства население, больше всего страдающее от бедности, будет испытывать и наибольший демографический стресс. Страны с самыми высокими темпами роста населения в следующие 50 лет будут находиться в экономически наименее выгодных, политически наименее стабильных и наиболее подверженных социальным взрывам условиях. Эта зона охватит Палестину, Персидский залив и самые неустойчивые районы Южной Азии. Если эти государства не смогут удовлетворить политические чаяния и экономические потребности своего «разбухающего» населения, что весьма вероятно, то антизападные силы, стремящиеся дестабилизировать эти режимы и обладающие международными амбициями, могут найти здесь много сторонников.

Тот факт, что к 2020 году население беднейших регионов будет состоять в основном из молодежи – контингента наиболее беспокойного в политическом и социальном отношении, – еще больше усилит социальную напряженность. Ожидается, что к 2020 году население в возрасте до 30 лет составит соответственно: в Азии – 47 %, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – 57 %, в зоне к югу от Сахары – 70 %. По сравнению с этими цифрами в Северной Америке этот контингент будет составлять 42 % и в Европе 31 %. Молодежный «выступ» будет особенно заметен на Ближнем Востоке и в Северной Африке, что в силу близости к Евросоюзу будет создавать для него особую угрозу. Как отмечается в докладе ЦРУ за 2001 год, «беднейшие и в силу этого политически наименее стабильные страны мира, включая среди прочих Афганистан, Пакистан, Колумбию, Ирак, сектор Газа и Йемен, к 2020 году будут иметь наибольшее молодежное население. В большинстве стран не будет условий для успешной интеграции этой молодежи в общество». Бесправная и возмущенная молодежь, лишенная всякой надежды, будет самым яростным оппонентом международного порядка, который Америка хочет установить.

Эта асимметрия становится особенно взрывоопасной из-за беспрецедентной осведомленности бедных благодаря СМИ, прежде всего телевидению, о лучших условиях жизни у других. Вдобавок мировая беднота все более концентрируется в хаотически растущих мегатрущобах, весьма уязвимых для влияния со стороны политических радикалов или религиозных фундаменталистов, подогреваемых ксенофобскими настроениями. Тем самым Америка, Европа, некоторые богатые страны и, возможно, в скором времени Япония становятся для обездоленных, с одной стороны, притягательным магнитом, а с другой – объектом ненависти.

На этом фоне миграция начинает менять социально-культурную структуру Западной Европы. В некоторых европейских странах, таких как Австрия, Германия и Бельгия, доля граждан иностранного происхождения ненамного отстает от Америки, за ними следуют Франция и Швеция. В результате во многих европейских государствах возникли очаги политической и социальной напряженности, а антииммигрантские движения стали набирать силу. И все же ни Западная Европа сегодня, ни Япония завтра не могут позволить себе остановить иммиграцию. Экономика этих стран все сильнее нуждается в импорте молодой рабочей силы, отчасти оттого, что процветание сделало тяжелый труд менее привлекательным для местных уроженцев, но особенно в силу феномена, лишь недавно привлекшего внимание общества, – из-за прогрессирующего и ускоряющегося глобального старения. У феномена старения общества есть далеко идущие последствия для экономической глобализации и мировой геополитики. В составе населения возрастает доля ничего не производящего населения и иждивенцев, в то же время усиливается политическая власть этих граждан. Это общемировая тенденция, хотя в национальном разрезе она идет неравномерно ввиду различного уровня рождаемости и смертности. По данным Американского бюро переписи и статистике ООН, в 2000 году средний возраст жителя Америки составлял 35,5 года; Европы (включая страны, не входящие в Евросоюз, и Россию) – 37,7 года; Японии – 41,2 года; Китая – 30 лет; Индии – 23,7 года, но к 2050 году средний возраст жителя Америки уже составит 39,1 года; Европы – 49,5 лет; Японии – 53,1 года; Китая – 43,8 года и Индии – 38 лет.

С прогрессирующим уменьшением доли населения, занятого в производстве, и ростом числа иждивенцев увеличение бюджетной нагрузки, вызванное растущими потребностями социального обеспечения, и связанное с этим замедление темпов экономического роста, видимо, получат глобальное распространение. Во всех странах возрастет количество людей возрастом свыше 65 лет, но в богатых странах станет меньше людей моложе 30 лет. Положение усугубится тем, что богатым странам придется расширить приток молодых иммигрантов, в основном более образованных, а это, в свою очередь, обострит социальные проблемы более бедных и менее развитых стран. Они будут «нести потери» в наиболее продуктивных, образованных и инициативных сегментах трудоспособного населения. По имеющимся оценкам, в настоящее время в США, странах Евросоюза, Австралии и Японии работают около 1,5 миллиона квалифицированных мигрантов из менее развитых стран. За последнее десятилетие только Африка потеряла 200 тысяч столь необходимых ей квалифицированных профессионалов и около 30 тысяч докторов наук.

Долгосрочный эффект старения населения будет носить глобальный характер, но в первую очередь он проявится в более богатых и развитых странах, особенно в Европе и Японии. В настоящее время Италия, Испания и Япония – самые «старые» страны в смысле среднего возраста населения. Но феномен старения общества расширяется, и его эффект усиливается параллельным процессом депопуляции, в результате которой к середине века население более чем 30 стран сократится. В таких странах, как Испания и Италия, оно, скорее всего, сократится на 20 %, ненамного от этого отстанет и Япония. Ввиду этого для более богатых и «старых» стран эта проблема будет становиться все острее. В сочетании со значительным сокращением рождаемости это может сдвинуть соотношение социально зависимой старшей группы к опасной в финансовом отношении черте, приведет в не слишком отдаленном будущем к резкому возрастанию общественного долга и даже к дефолтам.

Население США, наоборот, будет расти, хотя и более медленными темпами, особенно иммигрантское, с характерным для него более высоким уровнем рождаемости. (По имеющимся оценкам, иммигранты и рождающиеся у них дети составят две трети ежегодного прироста населения США.) В итоге Америка, видимо, окажется в более благоприятном положении по сравнению со своими основными союзниками и даже некоторыми развивающимися странами в отношении доли нетрудоспособного населения и пополнения своих трудовых ресурсов.

Самой болезненной стороной этого процесса станет то, что ни Европа, ни Япония не смогут сохранить свой уровень жизни и социальные обязательства в отношении пожилых граждан без значительного притока «свежей крови», так называемой «миграции замещения», но и это решение будет только частичным. На самом деле представляется маловероятным, что указанные страны разрешат иммиграцию в таких масштабах, которые обеспечат хотя бы поддержание существующего соотношения между активным населением и иждивенцами – число иммигрантов, которых этим странам придется принять, будет исчисляться многими миллионами.

На начальном этапе Евросоюз может облегчить демографическую проблему за счет простого расширения в восточном направлении. Процесс ассимиляции иммигрантов облегчается, если с ними общее культурное наследие и на их пути нет правовых барьеров. Например, для Франции или Германии интеграция иммигрантов из Польши будет проходить значительно быстрее и социально приемлемее, чем выходцев из Северной Африки или Турции, не говоря уже о возрастающем числе мигрантов из Южной Азии. Но и Восточная Европа (особенно Украина и Россия) будет затронута процессами старения населения и депопуляции, что уменьшит численность людей, способных эмигрировать на Запад.

В Европе количество выходцев из Северной Африки, Турции и Ближнего Востока будет неизбежно возрастать, а заодно будут углубляться связанные с этим процессом социальные и культурные конфликты. Недавняя острая реакция в Голландии на прибывающих иностранцев была связана с представлениями о том, что 5 % населения – иммигранты из мусульманских стран (в основном марокканцы и турки), численность которых за последние 30 лет возросла в 10 раз, – отвергают принятые в Голландии мораль и образ жизни. Подобная реакция происходит и в других европейских странах.

Сочетание миграционных процессов и старения населения может вызывать в более богатых, «старых» и постепенно теряющих свое население странах пересмотр традиционной концепции независимого государства. Это болезненный, но неизбежный процесс, связанный с глобализацией. В настоящее время почти все более богатые страны мира (за исключением США, Канады и Австралии) обладают четко выраженным национальным обликом. Ассимиляция предусматривает не только формальное принятие гражданства и четкую приверженность общему будущему, как это происходит в случае с Америкой, но также подлинное принятие общего и часто мистического прошлого. В Америке иммигранты обычно начинают считать себя американцами еще до того, как получают гражданство. В Европе дело обстоит иначе, даже во Франции, известной своей традицией языковой ассимиляции. Для довольно изолированной и культурно обособленной Японии сама идея абсорбции миллионов мигрантов выглядит почти немыслимой. В этих странах национальная история, язык, культурное и религиозное самосознание так тесно переплетены, что принятие национального прошлого почти столь же важно для полной ассимиляции, как и чувство общего национального будущего.

Решение головоломной задачи влечет и другие последствия старения населения и иммиграции, причем у некоторых из них есть серьезное геополитическое значение для Америки. В широком плане их можно разделить на три категории: (1) национальный характер стран «первого мира»; (2) роль этих стран в сфере международной безопасности и, что самое важное, (3) международный политический вес Америки.

Разница между Германией 1900 года и Германией 2000 года была очень метко определена одним (неназванным) источником как разница между страной, в которой «больше половины населения моложе 25 лет и бедны», и страной, в которой «больше половины населения старше 50 лет и богаты». Оставляя в стороне некоторые статистические преувеличения, это определение отражает суть происшедших перемен в национальном характере немцев: переход от энергичного и эмоционально заряженного к более сонному и уютному [gemütlich] существованию. Так что национальный характер отражает, скорее, образ жизни, чем направленную на самоутверждение модель поведения; здесь обладание летним домиком в соседней стране важнее, чем захват территории этой страны.

Такого рода жизненная позиция, основанная на западноевропейском опыте, наводит на мысль, что Евросоюз не будет склонен трансформировать свое будущее политическое единство в способность использовать военную силу в глобальном масштабе. Кроме того, финансовые трудности, связанные с возрастанием доли экономически зависимого пожилого населения, могут усилить антимилитаристские настроения и затруднить получение согласия электората на любое увеличение военных расходов Европы. К тому же отрицательная демографическая тенденция еще более сократит контингент лиц, пригодных к военной службе. Обе эти тенденции, скорее всего, затруднят привлечение в армию добровольцев.

Вскоре у Евросоюза, а затем, возможно, и Соединенных Штатов не останется другого выбора, как возродить практику комплектования вооруженных сил, применявшуюся в период до образования независимых государств. Теперь, когда основанные на воинской повинности граждан армии (истоки которых восходят к временам Французской революции) заменяются специалистами военного дела с высокой технической подготовкой, высокоразвитым странам, по-видимому, придется все больше ориентироваться на вербовку добровольцев из числа мигрантов. Национальная гордость уже не служит важнейшим фактором боевого духа, и профессиональные армии богатых стран все в большей степени будут комплектоваться хорошо подготовленными наемниками из числа граждан «третьего мира», лояльность которых не простирается дальше их очередной зарплаты.

Некоторое время у Соединенных Штатов будет преимущество, состоящее в том, что они в меньшей степени, чем другие страны, будут подвергаться действию «ножниц», вызывающих старение населения и резкое снижение рождаемости. Если существующие прогнозы оправдаются, то Америка сохранит прочную демографическую базу, позволяющую ей осуществлять мировое лидерство в соответствии со своими представлениями о глобализации. Ее богатые партнеры, скорее всего, сохранят внутреннюю стабильность, но будут нуждаться в американской защите в плане обеспечения всеобщей безопасности. Эти же страны, с их нерастущим или сокращающимся населением, будут все в большей степени ощущать нарастание этнической напряженности, вызванной расширяющимся использованием иностранной рабочей силы. Глобализация может потерять для них свою привлекательность. Однако бо́льшая часть Азии, Ближнего Востока и Африки, а также отдельные регионы Латинской Америки будут испытывать возрастающее давление политических и экономических факторов демографической ситуации.

В этом контексте опыт американского общества, с его культурным разнообразием и обращенными в будущее традициями ассимиляции, может стать обнадеживающей моделью для тех, кто еще находится в плену менее гибких национальных концепций. Вдобавок у Америки в силу ее относительной живучести будут неплохие возможности для выработки каких-то программ совместных действий глобального масштаба, направленных на смягчение неблагоприятных последствий неравномерно идущих демографических процессов. Точно так же как ВТО стала необходимой для придания глобализации разумной упорядоченности, может потребоваться какой-то инструмент для регулирования (и гуманизации) глобальных миграционных процессов (всемирная миграционная организация?), который поможет ввести некие общие стандарты взамен произвола и непоследовательности в обращении с мигрантами. Конечно, независимые государства будут неохотно уступать право контроля над доступом на их территорию. Со временем, однако, неравномерная демографическая динамика принудит их искать более приемлемые решения, чем могут быть приняты любой отдельной страной.

Глобализация, отдающая предпочтение богатым и занимающаяся проблемой нищих мигрантов таким образом, что это приносит пользу только тем же привилегированным, – это глобализация, которая в конечном счете оправдывает опасения ее критиков, мобилизует ее противников и еще больше раскалывает мир. Только мир, все более проникающийся общим социальным сознанием и становящийся более открытым к передвижению, пусть даже регулируемому – причем не только товаров и капиталов, но и людей, – сможет реализовать положительный потенциал глобализации.

5. Дилеммы гегемонистской демократии

Сегодня Америка – одновременно и ведущая мировая держава, и демократическое государство. Такое уникальное сочетание позволяет задаться вопросами: как совмещается экспорт американской массовой демократии с ее квазиимперской ответственностью; может ли американская демократическая система правления стать ориентиром для меняющегося мира, который теперь намного сложнее, чем это было в период биполярного противостояния; и насколько внутренняя американская демократия совместима с ролью державы-гегемона, как бы тщательно эта роль ни маскировалась демократической риторикой?

Гегемония может защищать и даже развивать демократию, но может стать и угрозой для нее. Американская мощь сыграла решающую роль в нанесении поражения Советскому Союзу и остается определяющим фактором в плане как обеспечения национальной безопасности США, так и поддержания стабильности в мире. Гегемонистская держава может способствовать распространению демократии за рубежом, если только это делается при уважении прав и чаяний других и не дискредитируется лицемерным и демагогическим использованием демократических лозунгов. Однако гегемония может создать угрозу демократии в своей же стране, если в своих претензиях, определяемых новой уязвимостью, перейдет границу, отделяющую разумные потребности национальной безопасности от фантасмагорий, порожденных возникшими в обществе паническими настроениями.

Именно сбалансированное сочетание американской демократии и американской гегемонии в итоге дает человечеству наилучший шанс избежать изнурительной глобальной борьбы. Признание того факта, что демократия – основная составляющая американского мирового господства, позволяет поставить несколько вопросов. Каково политическое значение совершенно очевидной глобальной привлекательности американской массовой культуры? Какое влияние на целостность американского стратегического видения оказывает происходящий процесс преобразования США в мультикультурное общество? Какой риск для американской внутренней демократии несет осуществление внешней гегемонистской роли Америки?

Америка и глобальный культурный соблазн

Термин «культурная революция» возник на фоне огромной человеческой трагедии, вызванной чудовищным политическим преступлением: жестокой попыткой Мао Цзэдуна серьезно изменить политические структуры коммунистического Китая с целью возрождения жизненных сил коммунистической революции, которые, по его представлениям, пошли на убыль. Взбудоражив молодежь и направив ее против правящей элиты и ее образа жизни, против исторических и культурных традиций самого Китая, стареющий диктатор надеялся разжечь пожар перманентной революции.

Социальное влияние Америки на мир в чем-то подобно феномену «культурной революции», но оно более привлекательно и не связано с насилием, а оказываемое им воздействие более стойко в плане долгосрочных интересов и в силу этого обладает большим преобразующим потенциалом. Вдохновляемая Америкой глобальная культурная революция не преследует политических целей и не строится на демагогии, но изменяет социальную мораль, культурные ценности, личные вкусы, сексуальное поведение и материальные запросы молодого населения почти всего мира. Это молодое поколение, особенно его городская часть, все в большей степени характеризуется унификацией интересов, методов развлечений и поведением как покупателей. Материальные возможности, доступные 2,7 миллиарда молодых людей в возрасте от 10 до 34 лет, существенно различаются от одной страны к другой, отражая неравномерность уровня жизни. Но существует весьма примечательное единство вкусов в отношении модных компактных дисков, американских фильмов и телевизионных сериалов, магнетической привлекательности рок-музыки, распространения цифровых игр, во всеобщем проникновении джинсов и влиянии на местные традиции американской массовой культуры. В итоге может произойти смешение местных особенностей с универсальными культурными ценностями, а связь последних с Америкой вполне очевидна.

Необычайная привлекательность американской массовой культуры основана на американской демократии, придающей особое значение социальному эгалитаризму в сочетании с неограниченными возможностями для самореализации и личного обогащения. Стремление к личному богатству – сильнейший социальный импульс в американской жизни и основа американского мифа. Однако помимо них существует и истинная эгалитарная этика, превозносящая индивидуума как главную единицу общества, поощряющая индивидуальное творчество и конструктивное соперничество. Она предоставляет каждому равные возможности для личного успеха или (о чем обычно предпочитают умалчивать) для поражения. Неудачников неизбежно гораздо больше, чем добившихся успеха, но именно последних пропаганда популяризирует, фокусируя индивидуальные мечты многих миллионов на заманчивой Америке.

Подпитываемая этой притягательностью, Америка стала «внеплановым» и политически неуправляемым средством культурного соблазна, который просачивается, захватывает, меняет поведение и в конечном счете духовную жизнь все более значительной части человечества. Буквально ни один континент, ни одна страна (за исключением, возможно, Северной Кореи) не защищены от непреодолимого проникновения многопланового и мощного воздействия этого образа жизни.

Даже на пике «холодной войны», когда советская система еще была в тисках сталинизма, иностранцам было ясно, что «железный занавес» не может оградить советскую молодежь от «пагубного» и «разлагающего» западного (и особенно американского) влияния. КГБ удавалось изолировать советскую интеллигенцию от иностранной доктринальной «заразы», но они не могли заставить комсомольцев не носить джинсы или отбить вкус к джазу и помешать им расспрашивать иностранцев о последних увлечениях американцев. И как только ослабили контроль, подражание всему запрещенному, иностранному стало массовым явлением.

Сегодня, в условиях доступности глобальной связи и отсутствия убедительной альтернативной идеологии, осуществлять идеологический контроль стало значительно труднее. Сейчас массовой культуре способны сопротивляться только страны с глубоко традиционной культурой, большинство населения которых проживает в сельских общинах. Фактически единственный эффективный способ противодействия соблазнам новой культуры – историческая отсталость и самоизоляция. В остальном даже такие гордящиеся своей культурой и национальными традициями страны, как Франция или Япония, не могут изолировать себя или отвлечь свою молодежь от заманчивых новых увлечений и всяких модных «штучек», которые в конечном счете, хоть и не всегда явно, несут на себе клеймо «Сделано в США». Эта притягательность стала частью виртуальной реальности, смутно ассоциируемой с Америкой, одновременно близкой и далекой.

Подобная ситуация не есть результат какого-то политического замысла. Она – динамичный продукт открытой, изобретательной и высококонкурентной американской демократической системы. В этой системе гарантия успеха почти в любой сфере – новаторство, включая те сферы деятельности, которые в совокупности создают массовую культуру. В итоге происходит глобальное доминирование США в области кино, популярной музыки, в Интернете, узнаваемости брендов, массовых гастрономических привычках, в языке, в сфере высшего образования и менеджменте – во всем том, что ученые называют «мягкой властью» американской гегемонии.

Масштаб американского культурного превосходства исторически беспрецедентен. Не видно соперников и на горизонте. Наоборот, американское культурное доминирование только усиливается по мере того, как мир урбанизируется, укрепляются глобальные связи человечества и более отсталые районы сокращаются в размерах. Это справедливо в отношении как Лагоса, так и Шанхая.

Судя по всему, самое явное и ощутимое глобальное влияние американская массовая культура оказывает через фильмы и телевизионные сериалы. Голливуд стал не только глобальным символом промышленности, которая в XX веке превратилась в самый важный источник развлечений (равно как и культурного влияния); фильмы американского производства наиболее популярны в прокате и дают наибольшую финансовую отдачу. Американские фильмы приносят до 80 % от всего сбора мирового кинематографа. Даже во Франции американские фильмы составляют от 30 до 40 % проката и дают до 60 % кассового сбора. В Китае первоначальный импорт ограниченного количества голливудских фильмов обернулся таким мгновенным кассовым успехом, что вынудил правительство отказаться от попыток собственного производства «политически корректных», а фактически пропагандистских фильмов. То же самое можно сказать о влиянии американских телевизионных сериалов, некоторые из них («Даллас» и «Пляж») уже дали сотням миллионов зрителей по всему миру (идеализированное и искаженное) представление об американском образе жизни.

Новая популярная музыка служит для молодежи увлекательной средой для погружения и самовыражения. Бо́льшая часть ее происходит из Соединенных Штатов. В соответствии с еженедельными рейтингами, проводимыми музыкальной индустрией в январе 2003 года, даже в Индии 9 из 20 самых популярных дисков были американскими; подобная же или более высокая статистика отмечается в других странах. Вдобавок к этому телевизионные программы MTV с ее 33 каналами всемирного вещания, VH1 (музыкальные программы, ориентированные на чуть более старшее поколение) и детские программы «Nickelodeon» собирают около 1 миллиарда зрителей в 164 странах. Так же как в кино и на телевидении, новая музыка связана с почитанием кумиров и конкретных суперзвезд, активным интересом к их личной жизни, намеренно превращаемой в сенсации популярными журналами, издающимися, как правило, на средства самой этой индустрии.

Интернет тоже вносит свою лепту в виртуальное и непосредственное отождествление мира с Америкой. Принимая во внимание, что примерно 70 % всех сайтов «всемирной паутины» располагаются в Америке, а английский язык – самый распространенный для общения в Интернете как в деловом, так и в развлекательном плане (96 % всех коммерческих сайтов исполнены на английском языке), эта постоянно расширяющаяся мировая аудитория находится под сильным влиянием Америки. Будучи сам по себе культурно «нейтральным», Интернет обеспечивает быструю, прямую и неформальную связь, ускоряет деловые процессы, затрудняет политический контроль за движением информации и в целом представляет собой объединяющую глобальную информационную среду, в которой значительно труднее как-то ограничить распространение американской массовой культуры.

Американское культурное влияние распространяется даже на сферу питания, где основной акцент делается на удобстве приготовления пищи. Представление о том, что быстрое питание может быть экономичным, относительно эстетичным и общедоступным, лежит в основе индустрии фастфуда, возникшей в Америке, но быстро распространяющейся по миру и даже вызывающей подражание некоторых местных предпринимателей. «Быстрое питание» оставляет больше времени для работы; аккуратно упакованные продукты привлекают многих, а относительная дешевизна – массового потребителя, главным образом трудящееся население городов и молодое поколение. В 1950-х годах антиамериканским лозунгом европейских левых была «кокаколонизация», и через полвека торговый знак компании «Макдональдс» можно встретить почти в каждом городе, что зачастую – хорошо это или плохо – ассоциируется со звездно-полосатым американским флагом.

В более общем плане динамизм и новаторство американского бизнеса серьезно повлияли на становящееся все более однородным мировое сообщество потребителей. В одном из типичных международных опросов, проведенных журналом «Бизнес уик» осенью 2002 года, респондентов просили идентифицировать различные бренды. Восемь из десяти самых узнаваемых в мире брендов и вся первая пятерка оказались американскими. Заслуживает внимания то, что четыре из восьми самых известных американских брендов были прямо связаны с продуктами, определяющими стиль жизни («кока-кола», занявшая первое место, «Дисней», «Макдональдс» и «Мальборо»), тогда как остальные наиболее узнаваемые американские бренды связаны с технологическими инновациями («Майкрософт», «Ай-Би-Эм», «Дженерал электрик» и «Интел»).

Даже стиль международной политики меняется под влиянием Америки. Подражание американскому политическому стилю отчасти отражает общее укрепление позиций демократии после победы над тоталитаризмом. Однако это в такой же мере результат американского маркетинга, экспорта за рубеж американских технологий рекламы в средствах массовой информации (включая агрессивную политическую платную рекламу) и системы манипуляции обликом политических деятелей. Растущая популярность практики использования политиками уменьшительных имен (Джимми вместо Джеймс, Билл вместо Уильям) отражает влияние продуманной неформальности американской массовой культуры.

Всемирное культурное обольщение облегчается все более широким распространением английского языка как средства международного общения. Среди тех, кто занимается обучением молодого поколения, английский все чаще рассматривается не просто как иностранный язык, а как базовый навык, что-то подобное арифметике. Английский – рабочий язык международных воздушных сообщений и путешествий в целом; он также все больше становится официальным внутренним языком большинства активных в международной сфере (не обязательно расположенных в США) корпораций. Также надо отметить, что используемую для общения версию, строго говоря, нельзя считать английским языком, она все больше приобретает черты его американского варианта. Американский диалект получает глобальное распространение, причем чисто американские слова и выражения часто проникают в национальные языки и, по утверждениям пуристов, калечат их.

В таких условиях неудивительно, что социально привилегированные и амбициозные представители молодого поколения во всем мире стремятся поступить в американские университеты. Самые престижные американские вузы – мировая академическая Мекка, а дипломы этих учебных заведений дают их обладателям высокий статус. Уже само обучение в среднем американском колледже открывает перед выпускником большие личные возможности. Многие иностранные студенты, приезжающие на учебу в США с намерением возвратиться в свою страну, соблазняются более заманчивыми профессиональными перспективами и более высокими заработками, что идет только на пользу Америке.

Рост количества иностранных студентов в США весьма значителен. В 1954/55 учебном году общее число иностранных студентов в американских колледжах составляло 34 232 (1,4 % от общего числа студентов). В 1964/65 году – 82 045 (1,5 %); в 1974/75 году – 154 580 (1,5 %); в 1984/85 году – 343 113 (2,7 %); в 1994/95 году – 452 653 (3,3 %); и 2001/02 году эта цифра выросла до 582 996 человек (4,3 %). Наибольшее число студентов было из Индии и Китая, в 2001/02 году примерно по 60 тысяч из каждой из этих стран. На долю Западной Европы и Японии приходилось около 130 тысяч человек. Это наглядно свидетельствует, что Америка стала основным центром подготовки будущих лидеров для стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

За рубежом это соприкосновение с американской массовой культурой, иногда личное, но чаще виртуальное, оказывает поистине революционное воздействие. Оно раскрепощает личность, опрокидывает существующие обычаи, пробуждает (обычно неосуществимые) социальные амбиции и подрывает основы существующего порядка. Оно также сглаживает культурные различия, но скорее за счет личного выбора: массовая культура распространяется не за счет навязывания, а за счет подражания – свидетельство того, что массам нравится эта благотворная культурная революция. Если в политическом отношении она дестабилизирует сложившийся социальный уклад, то это связано с тем, что американские ценности кажутся более привлекательными по сравнению с существующими на местном уровне. Эстеты могут осуждать массовую культуру, но их вкусы не передаются другим. Америку как источник культурного соблазна нельзя остановить официальным указом.

По замечанию одного проницательного европейского наблюдателя, «первая в истории всемирная цивилизация несет на себе клеймо «Сделано в США», и чтобы путешествовать, ей не нужно иметь оружие». Однако каковы могут быть политические последствия? Способствует ли это усилению политического могущества Америки? Что вызывает более интимное знакомство человечества с Америкой – симпатию или антагонизм? У процитированного европейского наблюдателя сомнений на этот счет нет: «Искушение хуже, чем навязывание. Оно заставляет человека ощутить свою слабость и ненавидеть искусителя с мягкой хваткой так же, как и самого себя». Но реальность еще более двусмысленна.

Знакомство мира с Америкой определяется комплексным воздействием американского культурного проникновения и глобальным ростом ее могущества. Как привлекательность американской культуры искушает зарубежные общества, так и американская политика оказывает глубокое влияние на внешнюю политику других стран. Виртуальное взаимодействие мира с Америкой и его реакция на этот опыт зависят от динамического сочетания этих двух факторов.

Проводимые в мире опросы общественного мнения показывают, что виртуальное знакомство вызывает симпатии к основным аспектам американского образа жизни даже при наличии недовольства политикой США. Вообще, опросы такого рода отражают некую мгновенную реакцию опрашиваемых людей на меняющиеся обстоятельства, и в силу этого их результаты непостоянны, но все же некоторые типовые модели просматриваются. Анализ результатов нескольких опросов показывает, что подавляющее большинство жителей многих стран, включая даже Францию, Китай и Японию, положительно относится к американской массовой культуре (основные исключения – Россия, Ближний Восток и в меньшей степени Пакистан, Индия и Бангладеш). Однако при этом распространение американских «обычаев» в большинстве стран рассматривается преимущественно как негативное явление (даже 50 % жителей Великобритании относятся к этому критически). Единственное серьезное исключение – Япония, которая резко отрицательно реагирует на американскую внешнюю политику, в отличие от американской культуры. При этом часто ссылаются на произраильский акцент в американской внешней политике, проводимой в ущерб палестинцам, а также на равнодушие Америки к интересам других стран. Значительная часть населения многих стран считает, что Соединенные Штаты на самом деле увеличивают разрыв между богатыми и бедными странами.

Это свидетельствует о том, что культурное влияние виртуального знакомства с Америкой вступает в противоречие с политическим. Главный результат привлекательности американской культуры – от Америки ждут большего, чем от всех других государств. В принципе, действия «в государственных интересах» считаются нормой международного поведения, но к Америке предъявляются более высокие требования. По результатам международных опросов, те, кто выражает недовольство состоянием дел в собственной стране, склонны более критично относиться к Америке, ожидают от Америки большего и считают ее ответственной за все беды мира. Отчасти это может объясняться самодовольной риторикой американских политических лидеров с их частыми ссылками на идеалы и религиозные принципы. Эти опросы, в сущности, свидетельствуют о некоем двусмысленном комплименте Америке со стороны тех, кто действительно многого ждет от нее и недоволен тем, что она не оправдывает ожиданий, когда дело касается реальной политики. Антиамериканизм отчасти несет в себе черты разочарования.

Так что Америку любят и ненавидят одновременно. Некоторую роль играет и чувство зависти, но это не единственная причина неприязни. Эти чувства вызваны ощущением того, что глобальная роль Америки задевает интересы каждого, и особенно тех, кто в силу своего виртуального опыта стал неким продолжением Америки. Они пленники и зачастую даже активные участники американской массовой культуры, но при этом у них остается ощущение, что их голос не слышат те, кто принимает решения. Исторический (американский) лозунг: «Нет налогообложения без защиты наших интересов» (No taxation without representation) получает свой глобальный эквивалент: «Нет американизации без защиты наших интересов».

Глобальная американизация способствует появлению своего собственного антитезиса, но не как массового, а как элитарного феномена. Намеренное отрицание американского образа жизни распространено в основном в среде интеллигенции, которая осуждает культурную гемогенизацию и девальвацию традиционных ценностей, связывая эти процессы с распространением американской массовой культуры. Однако отсутствие привлекательной альтернативной массовой культуры вынуждает эти элиты в поисках культурной противоидентификации или обращаться к местным традициям, или вставать на позиции общего отрицания глобализации. В случаях, когда американская политика особенно одиозна, именно сторонники культурной противоидентификации склонны брать на себя политическое руководство, вызывая недовольство масс неспособностью Америки оправдать популистские надежды.

Дилемма американской внешней политики состоит в том, что провоцируемые США культурные перемены вступают в конфликт с традиционными укладами. Эти перемены несут мощный потенциал демократии и эгалитаризма, но сам акцент на переменах как непременном условии индивидуального и коллективного успеха революционен по своей направленности. Во многих частях мира кумулятивный эффект американской массовой культуры приводит к политической дестабилизации, хотя внешняя политика США направлена на достижение стабильности. Стоит отметить, однако, что США всегда выступают за мирные (и, следовательно, долговременные) перемены, но во многих частях мира перемены обязательно связаны с беспорядками. У этого могут быть негативные последствия для важных стратегических интересов США.

Кроме того, зачарованность мира Америкой не оставляет места для нейтралитета или безразличия. В отличие от Британской империи, которой все тихо завидовали, но откровенно враждебно к ней относились только соперники, Америка вызывает такие же чувства – как непосредственно, так и виртуально – у элит и широкой общественности всего мира. Ею восхищаются и возмущаются повсеместно, но интенсивность этих чувств пропорциональна степени ее присутствия.

Провоцируя политическую нестабильность и при этом неизбежно приковывая к себе мировое внимание, глобальная культурная привлекательность США ограничивает поле для маневра во внешней политике и возможности осуществления ее исходя из узкого понимания государственных интересов Соединенных Штатов. Америка находится в эпицентре бурления культуры, созданном ею самою, и ее безопасность зависит от того, справится ли она с этой бурей. Америка может извлечь политическую выгоду из своего расходящегося по всему миру культурного влияния только в том случае, если поднимет значимость растущего понимания общности глобальных интересов.

Множественность культур и стратегическая сплоченность

Стратегическая сплоченность общества – необходимое условие для эффективного осуществления внешней политики любого демократического государства. Диктатура может проводить внешнюю политику за счет совместных действий элиты и жесткого личного руководства в высшем эшелоне. Демократия, однако, должна не только выработать консенсус в направлении сверху вниз, но и давать общее, принципиальное, почти на уровне инстинкта представление о государственных интересах электорату, который не особенно склонен следить за тонкостями и сложностями происходящих в мире событий. Восприятие электората отражает его крепко укоренившиеся инстинкты, общие симпатии и антипатии и в случае Америки весьма примечательный опыт ориентированной в будущее ассимиляции. Эта основополагающая стратегическая сплоченность находится скорее как бы в состоянии спячки, но ее можно активизировать и даже манипулировать ею в периоды кризиса.

Трудно сказать, удастся ли сохранять эту стратегическую сплоченность по мере того, как глобально утверждающаяся и искушающая всех Америка превратится в мультикультурное общество, в котором самоидентификация граждан напрямую связана с их этническим происхождением, а внешнеполитические проблемы, относящиеся к их конкретной самоидентификации, обретут больший вес. В этих условиях определение государственных интересов и осуществление глобального лидерства могут сильно осложниться. Грядущий парадокс состоит в том, что, по мере того как Америка все в большей степени превращается в альтернативный дом для каждого (реальный или виртуальный), осуществление внешней политики может стать все более затруднительным, поскольку она начнет испытывать на себе влияние специфических этнических интересов. Если это действительно произойдет, то, несмотря на всемирную популярность Америки, ее внешняя политика не сможет последовательно отражать интересы всеобщего блага на глобальном уровне.

Трансформация американской государственной сути за прошедшие два столетия следовала определенной траектории: от единства к разнообразию в единстве и снова к разнообразию. По данным первой переписи населения в Америке, проведенной в 1790 году, преобладающее белое население составляло 80 % от общей численности (остальную часть составляли африканские рабы и «туземные» американцы – все лишенные гражданских прав), а сегмент белых на 87 % состоял из англосаксов и на 13 % из немцев. Так что Америка была типичным независимым государством, социально сплоченным историческими и языковыми связями, а также самопровозглашенным первооткрывательством и надеждой на реализацию огромных возможностей завтрашнего дня.

Но даже тогда ее лидеров беспокоило, что «каждый гражданин должен гордиться тем, что он американец, и действовать исходя из понимания важности этого свойства и сознания того, что теперь мы – самостоятельная нация, достоинство которой окажется унижено или даже вообще уничтожено, если мы будем выступать под знаменами каких-то других стран… Мы должны быть настороже к интригам со стороны любых других зарубежных государств, которые будут пытаться вмешиваться (тайно или открыто) в наши внутренние дела». То, что Джордж Вашингтон предполагал использовать эти слова в своем прощальном обращении (в итоге он этого не сделал), наводит на мысль: он остро ощущал, что некоторые отцы-основатели не только сохраняли связи с зарубежными странами, но отчасти были благорасположены к иностранному влиянию.

Бо́льшую часть следующего века молодая Америка, оставаясь по преимуществу однородной нацией, состоявшей из белых англосаксонских протестантов (WASP), приобретала и расширяла свою территорию, защищенная от серьезного внешнего вмешательства двумя океанами. В политическом и культурном плане тон задавала амбициозная элита с ярко выраженным чувством своей идентичности.

Следует отметить, что внутренняя структура нации существенно изменялась, хотя внешне это было не очень заметно. К 1850 году самой крупной христианской общиной стали католики (в основном из Ирландии). В конце века в их ряды влилось значительное количество итальянских иммигрантов, а в начале следующего – растущее число поляков. Пришедшая в то же время волна немцев, евреев, представителей Скандинавских стран и православных христиан в целом «разбавляла» этническую и религиозную однородность ранней Америки, преобразуя ее в некий трансъевропейский сплав с социальной элитой, сохранявшей прежний налет белого англосаксонского протестантизма. В соответствии с теорией так называемого «плавильного тигля», чтобы стать настоящим американцем, рекомендовалось сменить имя и влиться в ряды белых англосаксонских протестантов.

И только в XX веке этот «налет» поистерся, состав элиты стал отражать новое этническое многообразие, а давние табу оказались преодолены. Первая попытка в 1928 году избрать президентом США католика провалилась в силу явной предубежденности, но вторая – в 1960 году – увенчалась успехом. В 1930-е годы евреи уже входили в состав президентского кабинета, но поначалу они стремились не акцентировать свое еврейское происхождение. Однако во второй половине XX века фактическое социальное признание нового разнообразия Америки отразилось в назначении в конце 1960-х годов еврейского беженца немецкого происхождения на пост советника президента по национальной безопасности, а затем госсекретаря, за которым в середине 1970-х годов последовало назначение нового советника по национальной безопасности, американца польского происхождения (с труднопроизносимым неанглосаксонским именем). Еще два десятилетия спустя конец постыдного отстранения афроамериканцев от полноценного участия в американской жизни – запоздалый отзвук революции в сфере гражданских прав 1960-х годов – был ознаменован еще более неожиданным назначением двух афроамериканцев на посты госсекретаря и советника по национальной безопасности президента США.

Новое американское разнообразие в единстве по-прежнему оставалось по своему происхождению трансъевропейским. Примерно с середины XIX до середины XX века подавляющее большинство иммигрантов прибывали в Америку из Европы. Их относительная доля уменьшалась медленно: в начале этого периода соотношение было 9 из 10, а примерно к 1950 году оно стало 3 из 4. Две мировые войны по-разному отразились на различных европейских компонентах постоянно усложняющейся американской мозаики. Конфликт с имперской Германией в период Первой мировой войны побуждал постоянно растущее число американцев немецкого происхождения демонстративно становиться англосаксами и протестантами. Вместе с тем поляки и другие славяне открыто выражали свою заинтересованность, особенно после знаменитых «четырнадцати пунктов» Вильсона, в обретении их родными странами политической независимости. Противоборство с державами «оси» в период Второй мировой войны (и возникновение как ее следствия еврейского государства) стимулировало у американских евреев стремление отождествлять себя с интересами Израиля, тогда как итальянские и японские иммигранты старались подчеркивать отсутствие у них каких-либо политических связей с прежней родиной.

Однако с середины XX века американская мозаика, идущая на смену «плавильному тиглю» как сути американского опыта, стала выходить за свойственные ей ранее европейские рамки. Новая американская мозаика – мультикультурная этническая смесь, представители которой сохраняют при этом свою обособленность, более напористы и отражают как никогда ранее разнообразную глобальную палитру. Революция в сфере гражданских прав положила конец игнорированию и дискриминации афроамериканцев, тогда как иммиграция перестала быть преимущественно европейским явлением. По данным переписи 2000 года уже 3 из 4 натурализовавшихся иностранцев, проживающих в США, происходят из Латинской Америки и Азии, и это соотношение растет. Америка становится мировым микрокосмом.

Эти перемены в Америке не просто отражают беспрецедентное разнообразие так называемых «меньшинств»; на каком-то этапе возникает вопрос: может ли определенное расовое или этническое меньшинство занять в Америке господствующее положение? Население США в данный момент насчитывает 285 миллионов, из которых 37 миллионов латинского происхождения, около 37 миллионов афроамериканцев, 11 миллионов выходцев из Азии, более 3 миллионов американских индейцев, гавайцев и жителей Аляски. Европейская составляющая общей массы американского населения резко сокращается, тогда как латиноамериканские и азиатские составляющие, для которых характерен более высокий уровень рождаемости и иммиграции, растут. Вскоре Калифорния станет первым штатом, в котором вообще не будет преобладающего расового большинства.

Еще более важно с политической точки зрения пробуждение самосознания и, как следствие, рост политической активности этнических групп, проявляющих особый интерес к вполне определенным аспектам внешней политики. Группы особых политических интересов – естественная реальность демократического плюрализма, такие же свои интересы есть у бизнеса, профсоюзов и других профессиональных групп. Однако возрастание роли этнических приоритетов как главного фактора влияния на внешнюю политику может на каком-то этапе серьезно осложнить ее, особенно если это будет сопровождаться общим «разжижением» американского самосознания и приведет к изменению процесса политизации образующейся новой мультикультурной американской мозаики.

За последнее столетие этнические лобби проявили себя очень многими способами. Чаще всего они используют потенциал своего электората в целом по стране (например, центральноевропейцы проживают главным образом на Северо-Востоке и Среднем Западе) или концентрацию своих земляков в некоторых ключевых регионах (евреи – в Нью-Йорке, кубинцы – во Флориде). Кроме того, они проявляют готовность финансировать близкие им политические движения (армяне, греки и евреи). Во время Второй мировой войны американцы польского происхождения проявили настолько глубокую озабоченность судьбой своей исторической родины, что президент Рузвельт вынужден был объяснить Сталину, что Америка не сможет поддержать советские планы в отношении Польши, пока не пройдут президентские выборы 1944 года. Подобным же образом президент Клинтон выбрал Детройт, город с большим польским населением, чтобы объявить в 1996 году о расширении НАТО в Центральной Европе.

В широком смысле сегодня самые активные, влиятельные и богатые этнические лобби с внешнеполитической активностью – это еврейское, кубинское, греческое и армянское. Каждое дает ощутить свое присутствие в вопросах внешней политики, будь то арабо-израильский конфликт, эмбарго кастровской Кубы, статус Кипра или запрет на оказание помощи Азербайджану. Среди других этнических групп существенный избирательный потенциал есть у центральноевропейцев, но им недостает организационной сплоченности и серьезных финансовых ресурсов. В будущем к этим лобби может присоединиться находящееся в процессе формирования испаноговорящее (в основном мексиканское), а также лобби темнокожих американцев, все больше беспокоящихся по поводу Африки, и, возможно, даже выходящие на политическую арену иранское, китайское и индийское (индуистское) лобби, так же как и религиозное мусульманское.

В недалеком будущем эти и другие этнические группы, возможно, станут играть все более весомую роль в формировании американской внешней политики на направлениях, имеющих для них большое значение. И хотя у американцев азиатского происхождения есть некоторые достижения в области социального развития, в политическом отношении они остаются в основном пассивными. Пока они более склонны, как в свое время немцы, японцы и итальянцы, лишь подчеркивать свой американизм как способ преодоления социального недоверия в отношении степени их ассимиляции. По данным исследования, проведенного в апреле 2002 года журналом «Ньюсуик», около 1/3 опрошенных подозревают, что американцы китайского происхождения более лояльны к Китаю, чем к Америке, а 23 % признались, что им будет неловко голосовать за кандидата на пост президента США из числа американцев азиатского происхождения (более высокая степень предубежденности, чем к кандидату-еврею). Но со временем, вполне возможно, американцы азиатского происхождения будут все более определенно высказываться по вопросам, относящимся к роли США в Азии.

Весьма значительная этническая община, которая вскоре даст о себе знать при формировании мультикультурной американской внешней политики, – испаноговорящая, особенно ее мексиканская составляющая. Более 10 миллионов живущих в США уроженцев Мексики составляют самую большую иммигрантскую группу, у нее есть четкая географическая база и растущее чувство осознания своей политической силы. Преимущественно мексиканская испаноязычная фракция в Конгрессе США и ее калифорнийский эквивалент уже провозгласили: «Проблемы латиноамериканцев – проблемы Америки». Они поддерживают мультикультурность и даже двуязычие. Если отношения между США и Мексикой осложнятся, то американцы мексиканского происхождения могут стать главным и весьма заинтересованным участником внутри– и внешнеполитического диалога.

Подобным же образом афроамериканская община в США может стать более напористой в том, что касается политики США в Африке. Первый американский темнокожий госсекретарь открыто связал себя с целым рядом гуманитарных проблем, затрагивающих миллионы африканцев, и оказал существенное влияние на систему американских приоритетов за рубежом. Вполне возможно, что внимание афроамериканцев будет сосредоточено на всем Африканском континенте, а не на определенных странах, что более характерно для других этнических лобби.

Возрастание роли культурного и политического самосознания конкретных этнических групп происходит на фоне распада когда-то замкнутой англосаксонской белой протестантской элиты и роста толерантности к многообразию в Америке, ранее ориентировавшейся преимущественно на ассимиляцию. За уменьшением влияния англосаксонских белых протестантов последовал подъем социального статуса и политического влияния еврейской общины. Вообще история еврейской общины – удивительный пример того, как на протяжении жизни примерно одного поколения эта этническая группа, бывшая объектом широко распространенной, хотя и не всегда открыто выражаемой предубежденности, заняла влиятельные позиции в важных сферах американской общественной жизни: в академических кругах и средствах массовой информации, в сфере развлечений, а также в области сбора средств на политические цели. У пяти-шести миллионов человек, относящихся к этой группировке, лучший образовательный уровень и более высокие доходы, чем в среднем по стране.

Но еще более важно, что на фоне складывающегося социально-этнического разнообразия евреи больше не ощущают необходимости подавлять свое чувство самосознания – что лет 50 назад было еще вполне ощутимо – или приглушать свою естественную заинтересованность в благополучии Израиля. Если несколько десятилетий назад роль еврейской общины в формировании ближневосточной политики США сводилась к пассивному наблюдению, то теперь она приобретает все большее, возможно, решающее значение. Естественные противники американской еврейской общины – нефтяные компании и мусульманская община – не могут с ней тягаться. Нефтяная промышленность, с ее высокими прибылями, не представлена на морально-чувственном уровне, а американская мусульманская община, хотя и более многочисленная, чем еврейская, плохо организована, бедна и очень слабо представлена в институтах, формирующих американское общественное мнение.

В XIX веке американские цели за рубежом сначала выглядели как надменная изоляция (не впутываться), а затем как расширение сферы влияния, подкрепляемое иногда изрядными порциями ура-патриотизма.

В XX веке американская внешняя политика стала трансокеанской и ее внимание было сосредоточено главным образом на Европе с усиливающимся акцентом на общих демократических чаяниях. В обеих мировых войнах американская этническая сплоченность, даже слегка «разжиженная» притоком европейских иммигрантов, позволила англосаксонскому белому протестантскому руководству США выработать согласованную с народом государственную стратегию. В период «холодной войны» европейский акцент в политике США был связан с мощной поддержкой, которую оказывали ей антикоммунистически настроенные выходцы из стран Центральной Европы.

После окончания «холодной войны» масштабы и сложность происходящих глобальных перемен еще более затрудняют четкое определение приоритетов внешней политики даже при наличии национального согласия. Но теперь, когда этнические группы фактически получают право вето по важнейшим вопросам региональной политики, причем все это легитимируется выхолощенными представлениями о плюрализме, а в последнее время и превосходством идей мультикультурности над традиционной и обращенной в будущее ассимиляцией, выработка государственной политики становится все более затруднительной. В век американской гегемонии и глобализации ни одна конкретная группа не может глубоко выражать общеамериканские государственные интересы.

Кроме того, многие из наиболее трудных проблем, которые Америка должна решать как мировой гегемон, затрагивают интересы различных этнических групп в США. Какая из этнических групп имеет право определять политику США в отношении Израиля и арабского мира? В отношении Китая и Тайваня? В отношении Индии и Пакистана? При отсутствии базовой сплоченности на основе понимания общего будущего Америки американская мозаика может превратиться в состязание между этническими группами, каждая из которых будет утверждать (и убеждать в этом других), что обладает какими-то особенными знаниями и правами для выработки политического курса среди множества противоречащих друг другу внешнеполитических интересов.

Эта тенденция уже прослеживается в Конгрессе США. Группы особых этнических интересов уже научились инспирировать резолюции и вносить поправки к законам, ограничивающим американскую глобальную политику. Денежные средства избирательных кампаний открыто используются для обеспечения рассмотрения Конгрессом каких-либо этнических проблем, будь то отказ в предоставлении помощи Азербайджану или создание благоприятного финансового режима для Израиля. Этнические фракции в Конгрессе стали обычным явлением. Конгрессмены и сенаторы, ставшие выразителями интересов и даже послушными орудиями вполне определенных этнических лобби, уже не редкость. И эта практика, по всей видимости, может расшириться, по мере того как страна будет продвигаться в сторону более напористой, социально приемлемой и политически определенной мультикультурности.

На самом деле Конгресс как коллективный и весьма разношерстный по составу орган с большим трудом – если только дело не касается острых национальных проблем – формулирует основные стратегические направления политики США, которая должна быть последовательно глобальной по своему масштабу. Исполнительная власть лучше справляется с этой задачей, особенно если у президента есть вполне четкое видение мира. Но если у президента нет самостоятельной точки зрения, он сам может стать заложником какой-то особенно влиятельной группы. В любом случае способность президента выполнять свою роль главы государства ограничивается системой разделения власти и решающей ролью Конгресса в вопросах финансирования. Но именно при выполнении своей функции финансового контроля Конгресс наиболее подвержен влиянию со стороны различных лобби, в результате чего выделение финансовых средств определенным странам стало отражать степень влияния определенных группировок больше, чем государственные интересы.

Введение институционных ограничений для реализации мультикультурных политических притязаний со спорными последствиями будет непростым. Вместо этого может потребоваться более четкое и целеустремленное внедрение как самим президентом, с использованием авторитета его должности, так и частным сектором, в том числе образовательными фондами, объединяющей, этнически нейтральной и обращенной в будущее концепции американского гражданства. Любые усилия в этом направлении окажутся серьезным вызовом, причем далеко не последним станет вопрос о поощрении внедрения унифицированной системы гражданского образования на различных уровнях: на федеральном, на уровне штатов и на местном. Помимо того, эта общая концепция гражданства должна принимать во внимание усиливающуюся американскую мультикультурность и при этом способствовать укреплению стратегической сплоченности американского общества.

Иногда говорят, что канадская политика мультикультурности – это будущее Америки. Но у Канады нет необходимости в проведении последовательной глобальной внешней политики. В Америке противоречивое взаимодействие мультикультурных интересов с неизбежно снижающимся уровнем согласия в отношении общих государственных интересов может привести к усилению напряженности, что в итоге отрицательно скажется на ее способности выполнять роль глобального лидера. Без лежащей в основе и инстинктивно ощущаемой стратегической сплоченности Америке, участвующей в глобальном взаимодействии, будет трудно прокладывать свой исторический курс.

Гегемония и демократия

Американская глобальная гегемония управляется американской демократией; никогда прежде глобальная гегемония не осуществлялась действительно демократическим и плюралистическим государством. Однако потребности гегемонии могут вступить в принципиальное противоречие с достоинствами демократии, противопоставить гражданские права и национальную безопасность, поставить перед необходимостью действовать решительно и в то же время осмотрительно. Поэтому вполне своевременно задаться вопросом: может ли глобальная гегемония создать угрозу американской демократии?

Демократия глубоко укоренилась в самой ткани американского общества. Свобода выбирать политических лидеров, голосовать и свободно высказываться, равенство всех перед законом и признание всеми верховенства закона (включая президента, как это ощутили на себе Никсон и Клинтон) – священные принципы, составляющие суть американской демократии. Государственная политика формулируется в соответствии с требованиями конституции и в этом смысле отражает волю американского народа. Все это подразумевает, что осуществление гегемонистской власти за рубежом тоже должно находиться в поле зрения демократической общественности.

Опросы общественного мнения показывают, что отношение американского народа вообще к идее осуществления гегемонистской власти остается достаточно трезвым, разумным, хотя отчасти окрашенным идеализмом. Американцы ошибочно считают, что Америка предоставляет больше помощи другим государствам, чем другие богатые страны (так считает 81 % опрошенных в рамках Программы отношения к внешней политике, ноябрь 2002 г.), но большинство все же относится одобрительно к такой щедрости (преувеличенной). Американцы в целом поддерживают ООН, но в 2002 году около 30 % опрошенных считали, что «Америка должна сама решать свои международные проблемы (в 1995 г., по данным опроса центра «Pew», эта цифра составляла 41 %).

После окончания «холодной войны» большинство американцев разделяли многостороннее видение мира, выступали за законность процессуальных норм, признавали становящуюся все более реальной глобализацию и считали необходимым действовать через международные организации. В опросах общественного мнения, проведенных в конце истекшего столетия, около 67 % опрошенных высказались за усиление ООН; 60 % – за усиление ВТО; 56 % – за усиление роли Международного суда и 44 % – за укрепление МВФ; 66 % поддержали идею Международного уголовного суда. Очевидно, что умонастроения американцев в отношении гегемонистской роли США в мире были скорее не агрессивны и односторонний подход не пользовался популярностью.

А потом наступило 11 сентября 2001 г. Изменение перспектив, когда на смену относительно мягкому представлению о роли Америки в мире пришла озабоченность ее собственной безопасностью, проявилось не столько на уровне общественного мнения, сколько в высшем политическом сознании. Более того, несмотря на продолжительную пропагандистскую кампанию по поводу, как утверждалось, неминуемой угрозы со стороны Ирака, даже в феврале 2003 года, за месяц до начала войны, большинство американцев считали, что военную силу следует применять только в рамках мандата ООН. В конце 2002 года 85 % населения США считали, что Америка «должна прислушиваться к мнению своих основных союзников». Однако точка зрения Белого дома была иной, и именно Белый дом, прежде всего президент США, задавал тон.

Этот тон был одновременно паническим и самоуверенным. На фоне естественной реакции на жестокое преступление администрация подчеркивала общую враждебность обстановки в мире после 11 сентября, где неуловимые силы зла создавали смертельную угрозу для национальной безопасности. Сам президент рисовал черно-белую картину мира, четко разделенного на силы добра и зла. Не поддерживать Америку – означало относиться к ней враждебно.

Компьютерная обработка высказываний президента после 11 сентября показывает, что к февралю 2003 года, то есть примерно в течение 15 месяцев, он публично не менее 99 раз использовал различные варианты манихейской формулы «кто не с нами – тот против нас» (особую популярность ей придал Ленин!). Американский народ призвали ни много ни мало защищать саму цивилизацию от апокалипсической угрозы глобального терроризма. Новая миссия неизбежно усилила давление на американскую демократию, уже и так заложенное в самой идее глобальной гегемонии Америки.

Даже в самых благоприятных условиях трения между традициями внутренней американской демократии и требованиями глобальной гегемонии неизбежны. В прошлом имперская мотивация была по своей природе элитарной, и имперское лидерство требовало наличия элиты, проникнутой духом особой миссии, особой судьбы и даже особых прав. Это, конечно, было справедливо в отношении Британской империи, а также ее великих предшественников – Римской и Китайской, не говоря уже о других менее ярких имперских наследиях. Высокая ответственность в период «холодной войны» и последующая роль гегемона произвели на свет некий эквивалент подобной элиты. Это наиболее ярко символизируют власть и статус нескольких региональных американских главнокомандующих, фактически играющих роль вице-королей в некоторых ключевых внешних зонах безопасности, и находящаяся за рубежом огромная профессиональная американская бюрократия. Самый последний пример – американская оккупация Ирака и назначение американца главой Временного совета в Багдаде.

Появление американской гегемонистской элиты – неизбежное следствие роста американского могущества в последние полвека. Поскольку США в период «холодной войны» и после ее окончания выполняли свои глобальные обязательства, постепенно складывалась соответствующая всемирная военно-политическая структура, управляемая исполнительной властью и обеспечивавшая реализацию постоянно усложнявшейся роли Америки в мире. Со временем колоссальный дипломатический аппарат, военные инфраструктуры, системы сбора разведывательной информации и бюрократические интересы объединились для управления этим всеобъемлющим присутствием Америки в мире. Воодушевленные концентрацией знания, интересов, власти и ответственности, имперские бюрократы стали смотреть на себя как на людей, у которых есть все необходимое для того, чтобы определять поведение Америки в этом сложном и опасном мире.

Влияние новой гегемонистской элиты на государственную политику, однако, ограничивается сохраняющимся контролем – особенно через «власть кошелька» – со стороны Конгресса, весьма чувствительного к настроениям американского общества. Комитеты Конгресса, наблюдавшие за осуществлением дипломатического курса, за системой приоритетов и организацией военного истеблишмента, деятельностью разведслужб, оказались мощным препятствием на пути формирования полуавтономной имперской бюрократии в сфере исполнительной власти. Без таких законодательных сдерживаний и свободной прессы гегемонистские настроения, отражавшие гегемонистские интересы относительно однородной бюрократической элиты, могли стать преобладающими в обширных бюрократиях Министерства обороны, Госдепартамента, ЦРУ и других зависящих от них правительственных учреждениях и получастных организациях, которые они финансируют.

Однако реализация военно-политической мощи США несет в себе характерные для этого огромные возможности использования накопленного опыта и информации, связанной с зарубежными интересами. Сам масштаб этой деятельности приводит к появлению многостороннего сообщества, способного моментально мобилизовать обширную комбинацию фактов и аргументов в обоснование какого-то особого политического курса. Тонко сбалансированная система разделения власти применительно к сфере внешней политики отдает некоторое предпочтение исполнительной власти. Этот дисбаланс становится еще более очевидным, если речь идет о проблеме с эмоциональной окраской и сам президент непосредственно включается в процесс выработки общественного мнения.

Отчасти так и должно быть. Президент – тот институт, который определяет государственные интересы в неспокойном мире. Конгрессу бесполезно пытаться выработать основы внешней политики США, принимая во внимание противоречивые интересы различных этнических и коммерческих групп. Только исполнительная власть, бюрократически организованная и подчиненная президенту, может это сделать. И она должна делать это в интересах национальной безопасности.

Однако для поддержки такой политики обществом и соответствия ее основополагающим демократическим ценностям необходимо участие в этом процессе Конгресса. Иначе американская политика обретет откровенно грубый имперский облик. Поэтому все более актуальным становится вопрос повышения роли Конгресса в процессе формирования, а не только последующего рассмотрения политики, чтобы его функции не сводились лишь к автоматическому утверждению вдруг представленных ему стратегических решений.

Именно так и произошло, когда в 2002 году Конгресс США решил предоставить президенту полную свободу в отношении военных действий против Ирака – с мандатом или без мандата ООН – и без обязательного последующего одобрения этих действий Конгрессом. Лидеры Конгресса не справились с неожиданно возникшей ситуацией, тогда как президент вел весьма эмоциональную общественную кампанию, связав вопрос о терроризме с отказом иракского режима подчиниться ряду принятых ранее резолюций ООН, обвинявших его в создании оружия массового поражения. Но каковы бы ни были аргументы, итог – отказ Конгресса от своего конституционного права объявлять войну – продемонстрировал масштабы, насколько требования и динамика гегемонистской власти изменили тонко отлаженное конституционное равновесие двух главных ветвей власти, определяющих политику.

Эта тенденция – неизбежное следствие глобальной роли Америки, и ее трудно сгладить. Проблема усугубляется также отсутствием в госаппарате США центрального органа стратегического планирования, ведущего постоянный диалог с соответствующими лидерами Конгресса. Бюро по планированию политики в Госдепартаменте вполне оправданно занимается по большей части вопросами дипломатии, которые он склонен рассматривать как главную составляющую внешней политики. У Министерства обороны есть свой громоздкий механизм планирования, но результаты его деятельности неизбежно сильно милитаризированы. Совет по национальной безопасности в Белом доме пытается интегрировать мнения военных и дипломатов, но его главная ответственность связана с оперативной координацией политики. У него не хватает времени и ресурсов для систематического стратегического планирования, и его ориентация, конечно, отражает влияние политических интересов президента. Результаты этого весьма спонтанного процесса, по сути, и составляют политику президента, которую Конгресс может поддержать или не поддержать.

Положение можно улучшить путем утверждения более строгого порядка официальных консультаций с руководством комитетов Конгресса, занимающихся вопросами внешней политики, и создания четко структурированного органа глобального планирования в аппарате Совета по национальной безопасности. Авторитетная и хорошо известная группа стратегического планирования в Белом доме, возглавляемая ответственным представителем, на которого замыкались бы ответственные за планирование в Госдепартаменте и Министерстве обороны, может служить форумом для регулярных консультаций с соответствующими лидерами Конгресса в отношении долгосрочных планов, возникающих новых проблем и необходимых инициатив. Это способно отчасти снизить существующий риск того, что осуществление полуимперской власти постепенно выйдет из-под демократического общественного контроля.

После 11 сентября этот риск возрос. Упреждающий характер решения администрации о войне против Ирака, принятого в середине 2002 года, показал, насколько возникновение угрозы глобального масштаба в виде международного терроризма подстегнуло ее стремление принимать далеко идущие стратегические решения узким кругом лиц, подлинная мотивация которых скрыта от общества. Личные причины, особые групповые интересы и политический расчет, публично оправдываемые драматической, но подчас демагогической риторикой, привели к появлению скрытого, но существенного политического крена, чреватого серьезными международными последствиями. Неожиданное и почти моментальное появление новой стратегической доктрины «превентивной войны», противоречащей проверенным временем международным конвенциям, лишь укрепило подозрения, что находящуюся в осаде гегемонистскую бюрократию, отягощенную проблемами внутренней безопасности, невозможно совместить с открытым и демократическим процессом формирования внешней политики.

После 11 сентября взаимоотношения глобальной гегемонии и внутренней демократической реальности вызывают особую обеспокоенность. Сердцевину американской демократии составляют гражданские права американцев. События 11 сентября запустили цепь событий, когда исполнительная и законодательная власти в чрезвычайном порядке должны были реагировать на воображаемую угрозу, а также на вполне реальное беспокойство общества. Но действия в отношении первого лишь усугубляли второе. Возникшей угрозе было не просто дать точное определение, но она представлялась настолько серьезной, что было трудно сохранить баланс между предусмотрительностью и паникой. И хотя такого намерения не было, возник некоторый риск нарушения гражданских прав.

Положение осложнялось весьма эмоциональной риторикой высокопоставленных деятелей, кричавших о нависшей угрозе, и опасениями бюрократов, что повторение инцидента, подобного тому, что произошел 11 сентября, может сделать их мишенью для обвинений в некомпетентности. Объявлявшаяся время от времени национальная тревога из-за совершенно неконкретных угроз лишь нагнетала обстановку, в которой забота о личной безопасности перевешивала традицию соблюдения гражданских прав. В истории Америки это уже случалось. Принятие в 1878 году, во время конфликта с Францией, Закона об иностранцах и подстрекательстве к мятежу, приостановление действия положений акта «Хабеас корпус» в период Гражданской войны, принятие в 1918 году Закона о шпионаже, гонения на радикалов и пацифистов во время Первой и Второй мировых войн, интернирование около 120 тысяч японцев и прочих иностранцев – это такие моменты в истории, которыми Америка не может гордиться. Хотя эти меры и пользовались поддержкой общества, по сути, их воспринимают как чрезмерные.

Нынешняя реакция на события 11 сентября может оказаться более стойкой ввиду вызовов, которые ставит перед Америкой ее новая глобальная роль. Даже если после 11 сентября Америка использовала бы свою мощь с бо́льшим учетом мирового общественного мнения, сам факт американской гегемонии неизбежно должен был вызывать недовольство, а затем и сопротивление, и, как следствие этого, усилить сознание грозящей американцам опасности. Так что ужесточение режима безопасности становится долгосрочной реальностью, а вытекающая из этого угроза для гражданских прав американцев не просто преходящим явлением.

Результатом принятия в 2001 году, после событий 11 сентября (под сильным давлением президента), закона – Акта о сплочении и укреплении Америки путем обеспечения надлежащими средствами, необходимыми для борьбы с терроризмом (Patriot Act), – стало ограничение юрисдикции судов по таким важным вопросам, как негласное прослушивание, ущемление привилегированного характера отношений между адвокатом и клиентом, расширение доступа правительственных органов к частной информации, касающейся медицинских вопросов, кредитной истории и путешествий, – все это ради национальной безопасности. Этот Акт также расширил полномочия правительственных органов в области негласного наблюдения, понизив требования, необходимые для получения санкций на эти меры. Хочется верить, что некоторые из принятых после 11 сентября мер по борьбе с терроризмом окажутся временными, как это бывало с другими крайностями в американской истории. Закон о патриотизме предусматривает определенные предельные сроки действия отдельных его статей, требуя нового голосования по нему каждые четыре года, – в противном случае они автоматически теряют силу.

Однако наметилась четкая тенденция ограничения гражданских прав, особенно проживающих в США иностранцев, не имеющих американского гражданства. Сейчас министру юстиции достаточно прийти к выводу, что у него есть «разумные основания считать», что подозреваемый «занимается деятельностью, создающей угрозу Соединенным Штатам», и этого подозреваемого можно арестовать на неопределенный срок. Кроме того, исполнительная власть установила правила, позволяющие на длительный срок задерживать лиц, не имеющих гражданства США, даже если иммиграционный судья принял решение об их освобождении. Она также создала военные трибуналы для рассмотрения дел иностранцев без права обжалования приговоров в гражданских судах. Дополнительные предложения в этом плане включали расширение одностороннего и произвольного доступа правительственных ведомств к частной электронной почте и коммерческим базам данных, сужая тем самым сферу частной жизни граждан, особенно иностранцев.

Принимая во внимание взбудораженность политической атмосферы после 11 сентября, некоторые крайности и даже нарушения законов были неизбежны. Основной удар пришелся на проживающих в США иностранных граждан; некоторые из них подверглись произвольным арестам и продолжительное время содержались под стражей без предъявления обвинений, тогда как других просто выдворили в административном порядке (в некоторых случаях после продолжительного периода проживания в Америке) без учета их прав, интересов семьи или материального положения. Представителям некоторых национальностей, пытавшихся посетить Соединенные Штаты, были навязаны предвзятые и унизительные иммиграционные процедуры.

Эти перегибы не сравнить с теми, что бывали на более ранних стадиях американской социальной истории, но они способствуют дискредитации имиджа Америки и дают пищу для зарубежных критиков, всегда ищущих повод для клеветы на демократический строй этой страны. Если эти представления получат широкое распространение, они усилят чувство враждебности к Соединенным Штатам. Даже друзья Америки задаются вопросом: не искажает ли ее гегемонистская роль, особенно после 11 сентября, внутренние демократические устои?

Более долгосрочная проблема состоит в том, не приведет ли вполне понятная, острая реакция США после 11 сентября к пересмотру традиционного, очень тонкого баланса между индивидуальными свободами и национальной безопасностью. Подобный принципиальный пересмотр, особенно в сочетании с современными техническими возможностями в области безопасности, может со временем превратить США в некий замкнувшийся, сосредоточенный на собственной безопасности ксенофобский гибрид демократии и автократии, возможно даже с признаками государства-крепости.