Книга: Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

Назад: XXIV Знакомство с Кохно и приближение катастрофы 1919–1922

Дальше: XXVI Советский Союз наносит ответный удар 1924–1927

XXV

Банкротство и дорога в княжество

1922–1924

Дягилев вернулся в Париж. В январе – феврале 1922 года он питался в забегаловках, где завсегдатаями были таксисты. Такой бедности он не знал с военного 1918 года. У него было всего лишь пятьсот фунтов, занятых у матери Хильды Бьюик, одной из его английских балерин1. О выступлениях в Лондоне (всегда составлявших львиную долю его годового оборота) можно было пока забыть. У него еще оставались декорации старых балетов, а некоторые артисты были готовы к нему вернуться, несмотря на то что он не выплатил им большую часть лондонского гонорара и бросил свою труппу на произвол судьбы. Несколько лет спустя он писал: «Я вижу в этом [провале] указание [Всевышнего] (ибо вся наша жизнь создана из [Его] указаний) на то, что не мое [это] дело и не мне подобает заниматься восстановлением старых триумфов»2. Тем не менее он не изменил своим эстетическим взглядам. Стараясь вновь встать на ноги и спасти свою труппу, он в течение 1922 года не оставлял попытки воссоздать идеализированную картину аристократической русской культуры.

Его план показать в Гранд-опера лондонскую постановку «Спящей красавицы» провалился, и поэтому он решил сократить рассчитанный на целый вечер балет до сюиты и достать из нафталина старые костюмы «Павильона Армиды». Таким образом, он создал новый балет под названием «Свадьба красавицы в зачарованном лесу». Кроме того, он включил в репертуар оперу «Мавра», над созданием которой Стравинский трудился еще с осени прошлого года. Если к тому времени Стравинский и получил гонорар за это произведение, то лишь частично, и потому катастрофическое финансовое положение Дягилева вызывало у него почти такую же серьезную озабоченность, как и у самого импресарио. Композитор писал ему:

«Чувствую, что тебе тяжело на душе, что мучают тебя твои-мои дела. Ах, если бы мне чем-нибудь можно было бы помочь тебе! Чем? Если музыкой своей не удается помочь, то чем же? […] Мне покоя не дают мысли о тебе и о том, что у тебя делается, хотя я ровно ничего о тебе не знаю до сих пор»3.

Самая серьезная проблема Дягилева заключалась в том, что от него ждали новых премьер. Без них Гранд-опера никогда бы не согласилась провести русский сезон, и Дягилев должен был ухитриться без особых затрат поставить новые балеты. В конечном счете помощь пришла от старинного парижского друга – Виннаретты Зингер, княгини де Полиньяк. Зингер была весьма состоятельна и помогала Дягилеву еще в первые годы его деятельности, однако они никогда не были очень близки. Она недолюбливала Мисию Серт, игравшую роль покровительницы парижского окружения Дягилева, и больше интересовалась музыкой, нежели балетом. За несколько лет до этого она заказала Стравинскому пьесу «Байка про лису, петуха, кота да барана» для своего салона. Дягилев всегда игнорировал это произведение (как и все остальные сочинения своих композиторов, написанные для других заказчиков), однако теперь у него не было выбора, и он послал Стравинского к Зингер с целью уговорить ее уступить «Байку» для постановки в новом сезоне «Русских балетов».

Дягилев добился желаемого: Зингер согласилась, и можно было приступать к постановке балета, причем вокальные партии спектакля Стравинский закончил еще в 1916 году. Несмотря на то что пьеса была написана всего за шесть лет до описываемых событий, казалось, что она относится к иной эпохе. Она изобиловала народными славянскими элементами, с которыми Стравинский часто экспериментировал в тот период. В ней еще слышались отголоски русского стиля «Весны священной» и (все еще остававшейся незаконченной) «Свадебки». Сначала Дягилев поручил оформление балета Судейкину – возможно, в благодарность за то, что тот уступил ему Кохно. Но Дягилев довольно быстро пришел к выводу, что для «Байки» ему необходим художник, чье творчество отражало бы настоящее народное славянское искусство. Разумеется, этим человеком был Ларионов. И теперь Дягилев должен был каким-то образом избавиться от Судейкина, и художник предоставил ему такую возможность: во время переговоров он дерзил и выдвигал требования, которые Дягилев ни при каких условиях не мог выполнить. Судейкин также заявил, что хочет выполнить сценографию всего вечернего представления, а не отдельного спектакля. Это переполнило чашу терпения Дягилева. Он был беспощаден:

«Ты сразу мне сказал – дословно, – что ты решил отныне работать только при условии, если тебе будет поручена целая программа. Тут же с некоторым недоверием ты добавил, что не знаешь с кем рядом ты должен был бы стоять в программе. Я думаю, что если бы я сейчас настаивал, то ты при дружбе ко мне согласился бы исполнить эту работу. Однако это не в моих принципах – каждый художник должен у меня сотрудничать за радость работы, а не из наилучших, даже дружеских чувств. Ты настаиваешь на том, что твое положение в последний год изменилось, что ты стал первым парижским декоратором и завален декорациями. Зная, что ты говоришь искреннюю правду и уступая твоим доводам, я отдал “Байку” другому художнику в ожидании случая, когда смогу передать тебе более ответственный труд»4.

Так несчастного Судейкина сменил Ларионов, записавший на свой счет еще одну победу над старым мирискусником.

Дягилев подтвердил репутацию ненадежного партнера, однако с художественной точки зрения он был прав. Ларионов был необходим для постановки «Байки», многие даже считают этот спектакль его самой успешной театральной работой. Однако у Дягилева могла быть еще одна причина внезапно разорвать сотрудничество с Судейкиным. Открытый противник нового коммунистического режима был не самой лучшей компанией. Повсюду слышались рассказы о нарастающих репрессиях в новой советской империи, и Дягилев был вынужден считаться с непростым положением родственников в Петрограде, находившихся на плохом счету у власти из-за того, что его племянники во время Гражданской войны предпочли сражаться за Белую армию. Если он надеялся когда-нибудь вернуться в Россию, – а от этой мысли он в тот момент еще не отказался, – то ему следовало избегать таких неблагонадежных личностей, как Судейкин.

Постановка «Байки про лису, петуха, кота да барана» и «Свадьбы красавицы в зачарованном лесу» обеспечила вынужденному импровизировать Дягилеву уже две премьеры для нового парижского сезона. Оставалась еще «Мавра». Как уже говорилось, ее партитура была почти закончена, а создание декораций было обещано Баксту, потребовавшему этого в качестве компенсации за своевременную помощь со «Спящей красавицей». Однако все произошло иначе, чем тот рассчитывал.

Неожиданно Дягилев решил, что заказ на декорации к «Мавре» получит не Бакст, а неизвестный русский художник Леопольд Сюрваж. Сюрваж, деливший мастерскую с Модильяни, был известен в узких кругах как приверженец авангарда, экспериментировавший с абстракцией и кинематографом. Это могло привлечь внимание Дягилева, но не объясняет, почему он предпочел неизвестного широкой публике Сюрважа и тем самым спровоцировал конфликт с Бакстом. По мнению Кохно, Дягилева подбил на это Ларионов, а сам Бакст считал, что за этим стоял Стравинский. Разъяренный Бакст послал к Сергею своего адвоката с требованием выплатить 10 тысяч франков в качестве компенсации за упущенную выгоду. Он писал: «…пользуюсь случаем указать тебе на то, что ты со своей стороны можешь вычесть эту сумму из его [Стравинского] гонорара. Конечно – это только дружеский совет»5. В конечном итоге, этот спор повлек за собой судебное разбирательство, которое Бакст выиграл. Несомненно, конфликт обострился из-за того, что Дягилев был весьма ограничен в средствах и не имел возможности пойти Баксту навстречу и удовлетворить его требования. Как бы то ни было, печально было наблюдать за противостоянием в суде двух старых друзей, знавших друг друга более тридцати лет и разделивших самые яркие триумфы. После произошедшего Бакст заявил, что больше никогда не будет работать у Дягилева. Возможно, Дягилев надеялся, что Бакст остынет и года через два они вновь будут вместе ставить спектакли, но этого так и не случилось. Бакст «навсегда порвал с ним» и даже отказывался здороваться с ним на улице6. Однако они оба не знали, что Баксту оставалось жить всего полтора года, а оставшееся время не позволило старым ранам затянуться.

П. Пикассо. Портрет Л. Бакста

Ненависть Бакста была столь велика, что после неудачной премьеры «Мавры» он не смог устоять перед искушением послать Дягилеву полное сарказма сообщение, выпустив на волю свой гнев по поводу «предательства» Стравинского (который, по всей вероятности, вообще не имел отношения к сложившейся ситуации):

«Любезный Сергей,нисколько не удивился, узнав о провале нового произведения Янкеля Штравинского; […] мне свидетельствовали о трескучести и нудности провала; музыканты (и какие!) снисходительно кидали “assez pittoresque, mais insupportablement long”.Лев»7.

«Мавра» действительно провалилась как у публики, так и у критиков. Этого не ожидал ни Дягилев, ни Стравинский, так как оба были уверены, что эта постановка шла в ногу со временем. Стравинский писал Дягилеву: «“Мавра” – это, кажется, лучшее, что я сделал»; вскоре после этого композитор в письме Кохно признался, что в «Мавре» он «сумел достичь такой ясности и простоты, на какую никогда не был способен ранее»8. Как для композитора, так и для импресарио «Мавра», возвращавшая слушателя своими яркими приемами к музыке Чайковского, Даргомыжского и даже Глинки, являлась следующим шагом в их общем проекте по воссозданию старой петербургской культуры. В основу этой оперы легла поэма Пушкина, и эта постановка содержала все элементы, характерные, по мнению Стравинского и Дягилева, для величественного неоклассического петербургского стиля: иронию, чистоту, легкость, элегантность (проявившаяся в том, что форма превалировала над содержанием) и примесь горечи, скрытую за недосказанностью (подразумевавшей гибель старой России). «Мавра» – это воплощение ностальгии, пожелтевшая от времени фотография, воссоздание навсегда уничтоженного музыкального мира с его искусными нотными кракелюрами. Однако, как уже было сказано, французская публика не поняла эту комическую оперу, и, хотя большинство музыковедов характеризуют ее как ключевое произведение в творчестве Стравинского, после этого ее никогда не включали в репертуар «Русских балетов».

К счастью для Дягилева и Стравинского, после этого сезон в Гранд-опера проходил удачно. Особым успехом пользовалась «Свадьба красавицы в зачарованном лесу». В Париже прошло двенадцать представлений этого балета. Для сравнения, «Мавру» давали семь раз, а «Байку», благосклонно принятую публикой, – всего пять. В остальном репертуар был довольно консервативным: из авангардных спектаклей в программу было включено лишь несколько представлений «Шута». После этого Дягилев смог вздохнуть чуть более свободно и выплатить гонорар своим артистам. Более того, ему удалось договориться об ангажементе и в других городах Европы: в Льеже, Байонне, Сан-Себастьяне и Остенде, в городах, которыми он бы пренебрег в менее стесненных обстоятельствах. Возможно, относительное материальное благополучие также помогло ему выплатить 10 тысяч франков, причитавшихся по суду Баксту.

Однако это не означало, что он избавился от всех материальных проблем. Наоборот, из-за своих долгов он все еще не мог отправиться в Лондон, а лондонский сезон всегда был финансовой основой его труппы. Германия только начинала восстанавливаться после войны, и о турне по немецким провинциям еще не могло быть и речи. Из-за провала «Спящей красавицы» Дягилев не смог, как надеялся, разделить свою труппу на две: репертуарную, приносящую постоянную прибыль, и экспериментальную, для постановки новаторских спектаклей. Ему требовалось более основательное решение преследовавших его проблем. Он должен был найти источник дохода, который обеспечил бы труппе стабильное существование и мог покрыть возможные убытки, связанные с новыми экспериментальными постановками.

Решение нашлось внезапно. В Монте-Карло на трон своего умершего отца взошел принц Луи II. Его единственная дочь, Шарлотта, была замужем за Пьером де Полиньяком, племянником Виннаретты Зингер. Дягилев был в дружеских отношениях с Пьером, широко известным ценителем искусства, отныне ставшим еще и мужем наследницы престола. Он превратился для Дягилева в ангела-спасителя. Монако предстояло стать базой «Русских балетов», и в зимние месяцы в театре княжества должны были проходить их представления. Таким образом, Монако получило самую прославленную в мире труппу, а «Ballets Russes» избавились от своих вечных финансовых проблем. По словам Григорьева и Кохно, инициатива исходила от Дягилева9; однако Пьер утверждал, что идея принадлежала его тетке Виннаретте, надеявшейся таким образом избавиться от постоянно нуждавшегося в деньгах Дягилева10. Как бы то ни было, контракт был подписан, и с зимы 1923 года «Русские балеты Дягилева» должны были получить постоянную прописку в театре при Казино Монте-Карло.

Следующий летний сезон стал переходным этапом в жизни труппы. Начался он весной короткими гастролями в Монако, продолжился в Лионе и Швейцарии. После этого труппа всего на неделю отправилась в Париж, где, так же как и в 1921 году, выступила в театре Гете-Лирик.

Конец 1922 года ознаменовал первый по окончании войны визит Дягилева в Берлин, где он вместе с Кохно встретился не только со Стравинским и приехавшим из Москвы Прокофьевым, но и с поэтом Владимиром Маяковским, дирижером Сергеем Кусевицким, музыковедом Петром Сувчинским и молодым художником Павлом Челищевым – все они, за исключением Стравинского, только что приехали из Советского Союза. Встреча с Маяковским была особенно важна для Дягилева, так как этот поэт представлял новую творческую элиту советской империи, а Сергей во что бы то ни стало хотел оставаться в курсе того, что происходило в культурном мире Советской России. По словам Прокофьева, Дягилев и Маяковский проводили вместе каждый вечер, «яростно споря, главным образом о современных художниках»:

«Маяковский, который конечно ничего не признает, кроме своей группы художников-футуристов, […] имел в виду заявить миру, что мир отстал, а что центр и будущее в руках московских художников. Их выставка как раз была открыта в Берлине. Но тут в Дягилеве он нашел опасного оппонента, ибо Дягилев всю жизнь возился с новым искусством и знал, что за последнее время сделано за границей; Маяковский же просидел все последние годы в Москве, а потому никакой его нахрап не мог переспорить веских доводов Дягилева. Дягилев под конец даже стучал руками по столу, наседая на Маяковского. […]…Он [Маяковский] ко мне явно благоволил и почему-то априорно не любил Стравинского. Его попытки доказать Дягилеву, что я настоящий композитор, а Стравинский ерунда, тоже оказались неубедительными, так как и тут для аргументаций Маяковский был недостаточно вооружен. Зато чем Маяковский одержал истинную победу, так это своими стихами, которые он прочел по-маяковски, грубо, выразительно, с папироской в зубах. Они привели в восторг и Стравинского, и Сувчинского, и Дягилева […]»11.

Дягилев помог Маяковскому получить визу во Францию, и поэт совершил свою знаменитую семидневную поездку в Париж, где благодаря рекомендациям Сергея смог посетить мастерские Пикассо, Леже, Брака и Делоне. Помимо этого, Маяковский присутствовал на похоронах Пруста и побывал в студии «Плейель», где работал над своими сочинениями Стравинский. В довершение ко всему в честь Маяковского был организован грандиозный банкет, где присутствовал Дягилев, а приветственную речь произнесла Наталья Гончарова.

Предполагалось, что это не последняя встреча Маяковского и Дягилева, так как они вместе уже обдумывали возможность приезда Сергея в Советский Союз. Когда несколько месяцев спустя Маяковский послал Дягилеву благодарственное письмо, оказалось, что поэт уже обсудил с друзьями и властями эту идею: «Разговор о возможной демонстрации искусства моих парижских друзей принят весьма сочувственно. […] Готовый к услугам любого калибра и веса. Влад. Маяковский»12. В предисловии к своей книге о парижской поездке Маяковский посчитал необходимым упомянуть Дягилева: «Считаю нужным выразить благодарность С. П. Дягилеву, своим знанием парижской живописи и своим исключительно лояльным отношением к РСФСР способствовавшему моему осмотру и получению материалов для этой книги»13. Похоже, Маяковский действительно пытался представить Дягилева в благоприятном свете сторонникам жесткого курса в новых правящих кругах и подготовить их к приезду «Русских балетов» в Москву. На этом история не завершилась.

Пока делались первые шаги в сторону кажущегося сближения с Советским Союзом, Стравинский и Дягилев заканчивали постановку многократно откладывавшейся «Свадебки». Ни над одной партитурой Стравинский не работал так долго: он задумал это произведение еще в 1912 году. Оно относилось к уже прошедшему русскому этапу в творчестве Стравинского, однако имело большое значение как для композитора, так и для Дягилева. В ту пору Сергей всесторонне поощрял написание этой музыки, а их встречи, когда Стравинский играл отрывки из партитуры, стали памятными моментами в истории их дружбы. Балет напоминал обоим о счастливом времени, проведенном в Швейцарии и Риме в 1915 году, когда их дни были наполнены экспериментами и казалось, что политическое будущее России стабильно и не может драматичным образом повлиять на их судьбу. Еще ни одну композицию Стравинский не доводил до совершенства так долго – это было похоже на одержимость. «Свадебка» – единственное произведение с такой сложной структурой и в то же время, как писал Ричард Тарускин, «гораздо более последовательное, чем другие шедевры русского периода [композитора]»14.

Дягилев рассчитывал выпустить премьеру этого балета еще в 1921 году (он подписал контракт с Гончаровой на оформление спектакля), но, как и в последующем году, ему не удалось сдвинуть дело с мертвой точки. То, что он постоянно переносил дату премьеры, в данном случае показывает, насколько важен был для него этот балет. Он делал все возможное, чтобы это произведение, стоившее стольких душевных мук, в первую очередь Стравинскому, было поставлено на том высоком уровне, какого оно заслуживало, и снискало тот большой успех, какого Дягилев от него ожидал.

В процессе своего создания «Свадебка» приобретала все более новаторский характер. Состав музыкантов, задуманный Стравинским для этого балета, сегодня представляется таким же прогрессивным, как и в начале 20-х годов ХХ века: хор, четыре солиста, четыре фортепьяно и ансамбль ударных инструментов. Костюмы Гончаровой были максимально просты: она использовала всего два цвета – коричневый и белый; а декорации состояли из больших однотонных панелей с минимальным количеством декоративных элементов. Все это радикально отличалось от ее предыдущих театральных работ. То, что Дягилев отважился включить в программу настолько необычный спектакль в такой непростой момент, едва труппа преодолела серьезные финансовые трудности, подтверждает, что он не потерял веру в музыкальный дар Стравинского. Более того, провал «Мавры» доказал, что публика желает видеть в Стравинском новатора, а не современного толкователя великих произведений прошлого. А встреча с Маяковским помогла Дягилеву вновь осознать, что молодое поколение непреклонно и упорно в своем стремлении к переменам – не важно, к лучшему или к худшему, – и если он хотел оставаться провозвестником и первооткрывателем новых течений, то не мог продолжать оглядываться назад. Возможно, решающим аргументом в пользу того, что «Свадебка» должна стать новаторской постановкой, был приезд в Париж театральной труппы Александра Таирова в марте 1923 года. Дягилев посетил его спектакли в компании Кокто и Нижинской, и успех Таирова среди парижских представителей авангарда, должно быть, заставил его задуматься15.

Однако Дягилев одновременно искал и равновесия, желая поставить в своем первом большом сезоне в Монте-Карло несколько опер, которые удовлетворили бы и более консервативную публику, и его собственные ностальгические настроения. Надеясь превратить Монте-Карло в центр русско-французской музыкальной культуры, он собирался воскресить и представить в обновленном виде ряд забытых французских опер: иными словами, по проверенной временем дягилевской формуле их следовало заново оркестровать, скомпоновать, оформить и искусно сократить. Речь шла о произведениях Гуно и Шабрие, с именами которых у Дягилева было связано много воспоминаний. Гуно был любимым композитором отца Дягилева, а у Шабрие, давнего французского сторонника Вагнера, в далеком прошлом Сергей собирался учиться. Идеальным партнером для осуществления этого грандиозного проекта (постановки четырех новых опер, премьера которых была намечена на январь 1924 года) был старый друг Александр Бенуа, уже некоторое время ожидавший, когда ему вновь предложат присоединиться к «Русским балетам».

Последние годы Бенуа как одержимый трудился над сохранением коллекции Эрмитажа, но это его так измотало, что он потерял к этому всяческий интерес. В декабре 1922 года он писал Аргутинскому-Долгорукову из Петрограда: «Я, кажется, начинаю гибнуть, мне необходимо освежиться». Бенуа тогда же попросил своего адресата связаться за него с Дягилевым, полагая, что если он сделает это сам, то «это [будет] безнадежно в смысле ответа»16. Полгода спустя, 9 июня 1923 года, Бенуа получил пакет от Дягилева, содержавший партитуру оперы Гуно «Лекарь поневоле» и предложение выполнить сценографию спектакля за гонорар в 6 тысяч франков. Бенуа в тот же день написал ответ: «После восьми лет вступаю с тобой в общение, надеюсь длительное, до гробовой доски, даже более непрерывное, нескончаемое». Бенуа признался, что был «в восторге», и, сразу же перейдя к сути дела, начал обсуждать различные аспекты оперы. Письмо он закончил на оптимистической ноте:

«Итак, дорогой, хочется верить, что в самом недалеком будущем увижу снова тот седой клок (надеюсь, он еще выделяется среди прочей темноты), увижу Вашу интригующую, зубастую улыбку, получу от Вас тот заряд энергии, который всегда так благотворно действовал на меня. Постараюсь в свою очередь не ударить в грязь лицом, отринуть все, что говорит о моей старости: мои почти сплошные седины и вообще мой почтенный вид.PS: не узнал ли ты что-нибудь о мальчиках твоего брата Линчика? Я уже несколько [написано неразборчиво] спрашивал об этом Владимира, но не получил ответа. Говорят, Павка тоже собирается в Париж».

Последние строчки письма позволяют предположить, что в 1923 году Дягилев все еще ничего не знал о судьбе своих племянников, решивших сражаться на стороне Белой армии. Похоже, Дягилев попросил Бенуа (находившегося в относительной близости к властным кругам) собрать об этом информацию. В ленинском ВЧК каждую семью, связанную с Белой армией, считали неблагонадежной. И хотя никто точно не знал, какие это может иметь последствия, следовало оставаться в курсе событий. Немногочисленные источники того периода больше ничего об этом не сообщают. Однако ясно, что Дягилев все еще волновался за судьбу своей семьи, и это осложняло наметившееся, благодаря знакомству с Маяковским, сближение с Советским Союзом.

В начале июня Дягилев занимался подготовкой премьеры «Свадебки», которая должна была состояться 13 июня 1923 года в Париже. На спектакле присутствовала Лидия Лопухова, не танцевавшая у Дягилева со времен «Спящей красавицы». Перед началом она подошла поприветствовать своего «Big Serge» (прозвище, данное ею Дягилеву). Она так описывала эти события в письме своему любовнику Джону Мейнарду Кейнсу: «Big Serge заключил меня в свои внешне сердечные объятия, – ее английский не был идеален, но в этом был и некий шарм, – потом Бориса [Кохно], потом Пикассо, потом [Иду] Рубинштейн, потом Серж очень трагично промолвил: “ Нижинский [в] ложе”. Чтобы удостовериться, я вошла в ложу и, действительно, увидела там Нижинского, но он не узнал [ни] меня, ни кого бы то ни было, он не узнает никого, но пребывает в состоянии покоя, поэтому доктора хотят взволновать его, чтобы он расшевелился, и тогда, быть может, он вылечится. Его жена с ним. Кто же так жесток с ним? Ужасно, ужасно…»17 Должно быть, это было неприятное зрелище: Нижинский сидел и смотрел на то, как сестра выполняет работу, которая когда-то предназначалась ему. После антракта исполняли «Петрушку», балет, прочно связанный с его именем, но это так и не вывело его из душевного оцепенения.

Хореография сестры Нижинского оказалась не менее новаторской, чем музыка Стравинского и эскизы Гончаровой, и послужила предметом жарких дискуссий. Андрей Левинсон, весьма консервативный балетный критик, выдающийся представитель своего поколения, назвал «Свадебку» «марксистским» балетом из-за отсутствия значительных сольных ролей и из-за поглощения индивидуальных партий коллективными18. Однако, если не считать мнения Левинсона, реакция парижской публики оказалась неожиданно благосклонной. По мнению Григорьева, это был успех, воскресающий в памяти триумф 1909 года19. Вечером после спектакля грандиозно, как бывало в прошлом, отпраздновали премьеру. Джеральд и Сара Мёрфи, состоятельная супружеская пара из Америки, организовали большую вечеринку для всей труппы на корабле, ходившем по Сене, что также напоминало былые времена. Там были все: Мисиа и Хосе Мария Серт, Гончарова и Ларионов, Пикассо, Кокто, Тристан Тцара, Кохно, Стравинский и все члены «Шестерки». Было воскресенье, и все цветочные лавки были закрыты, поэтому Сара Мёрфи решила украсить столы пирамидами из игрушек, купленных ею на рыночках Монпарнаса. «Пикассо был в восторге и реорганизовал игрушки в “фантастический беспорядок, увенчанный коровой на пожарной лестнице” […] Стравинский поменял местами карточки с указанием имен на столах, Гончарова гадала по руке; […] и, как обычно, Кокто пытался затмить всех – сначала он отказывался подняться на борт, опасаясь морской болезни, а потом носился с фонарем [в руках], одетый в костюм капитана, с криками “On coule” (Мы тонем). Когда рассвело, Кохно и Ансерме […] сняли гигантский лавровый венок […], который ранее по указанию Сары поместили в центральном салоне, и использовали его в качестве обруча, сквозь который прыгал Стравинский»20.

П. Пикассо. Портрет Л. Лопуховой

«Свадебка» пользовалась постоянным успехом и с момента премьеры становилась все более популярной. Этот балет вошел в число важнейших постановок Дягилева.

Своей популярностью балет «Свадебка» обязан не только музыке Стравинского, но и хореографии Нижинской. В балете много эффектных, сложных по своей структуре групповых сцен, они и сегодня кажутся необычными и подчеркивают ритуальную и примитивную природу танца. В этом смысле «Свадебка» похожа на последний балет, поставленный Вацлавом Нижинским для Дягилева, – «Весну священную». Однако хореография Брониславы Нижинской отличается от хореографии брата благодаря соблюдению классических канонов танца, пусть и в измененной форме, а также благодаря смещенной гендерной структуре. В «Свадебке» балерины и танцовщики исполняют одинаковые па, а многочисленные танцы на пуантах (прием в классической хореографии, идеализирующий женственность) в данном случае являются выражением склонной к насилию «мужской» природы. По словам Линн Горафолы, балет повествует о «мужской власти и женской боли»21.

Во время короткого парижского сезона труппа каждый день давала «Свадебку», а также балеты Пикассо «Парад» и «Пульчинелла» и прочие постановки в стиле модерн, такие как «Шут», «Русские сказки» и «Весна священная». В целом сезон проходил совершенно в иной атмосфере, нежели за год до этого, и было похоже, что Дягилев извлек урок из провала «Спящей красавицы» и взял за правило более не «заниматься восстановлением старых триумфов».

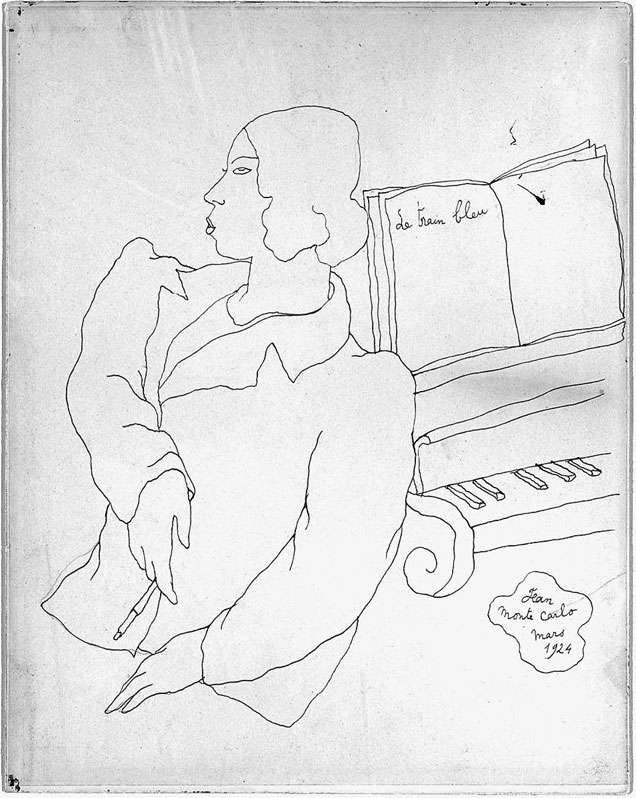

Ж. Кокто. Портрет Брониславы Нижинской

Однако ситуация оставалась довольно непростой. В то время как Париж рукоплескал современным балетным постановкам, полным ходом шла подготовка к оперному сезону в Монако, включавшему несколько французских произведений XIX века. Дягилев наконец сформировал программу, опираясь на предпочтения публики. Он надеялся разнообразить репертуар музыкальных постановок, чтобы иметь возможность в случае необходимости покрыть убытки от новаторских парижских премьер. Таким образом, в Монако и провинциальных городах Европы он собирался представить классические спектакли.

Это не означало, что классический репертуар был менее дорог его сердцу. Оперы, репетиции которых начались в ноябре в Монте-Карло, были поставлены с былой тщательностью и энергией. После короткого отпуска в Венеции Дягилев отправился в Милан, чтобы отобрать певцов для своих опер. Требовалось большое количество исполнителей, и Дягилев, имевший слабость к бельканто, надеялся найти в Италии подходящие кандидатуры. В Милане он прослушал бесконечное количество певцов, и временами казалось, что его перфекционизм приобретал гротескные формы. «Дягилев еще в Милане, где он прослушивает своего двухсотого тенора», – сухо отмечал Ансерме в письме Стравинскому22.

Пока Дягилев с головой был погружен в прослушивания, до него дошло сообщение о том, что Бенуа прибыл в Париж. Сергей немедленно ему написал:

«Дорогой мой Шуринька,Если бы ты знал, как я рад твоему приезду и как хочу повидать тебя и Атю. Проклятые дела так задерживают – уже четвертую неделю сижу в томительном Милане, составляя мою оперную труппу. […] Мечтаю о нашей совместной работе, которую надо начинать не откладывая. Надеюсь в конце этой недели выбраться в Монте-Карло, а оттуда раньше 15-го быть в Париже и обнять Вас.Занимаешься ли ты “Médecin malgré lui” и ознакомился ли с партитурой? Приготовляешь ли костюмы и эскизы декораций?Как я рад, что ты близко и что мы начнем скоро ссориться и орать друг на друга.Целую вас обоих нежно и нянечку тоже. Твой Сережа ДягилевМой клок очень разросся и дает себя чувствовать»23.

Из письма видно, что Дягилев искренне радовался предстоящей встрече со старым другом, но было неясно, действительно ли планы Бенуа и Дягилева совпадали. Дягилев вернулся в Париж, возможно, специально для того, чтобы встретить Бенуа, а также своего старшего кузена Павла Корибут-Кубитовича, примерно в то же время прибывшего во французскую столицу. Павел довольно скоро поселился в Монако и стал у Дягилева мальчиком на побегушках. У них было мало общего, но, несмотря на это, встреча кузенов была очень эмоциональной, потому что, кроме Павла, у Сергея Дягилева почти не осталось близких родственников. Возможно, Павел привез новости о его братьях, но об этом нельзя судить с полной уверенностью.

В Париже Дягилев в основном занимался подготовкой предстоящего сезона в Монако, в программу которого он, помимо опер, также собирался включить три новых балета. Жан Кокто теперь являлся одним из его важнейших советников в художественных вопросах, и Дягилев надеялся использовать его идеи. Кроме того, Кокто был в хороших отношениях с Борисом Кохно, чье влияние становилось все более заметным. Немного в стороне держался Эрик Сати, за последние десять лет ставший кумиром французской молодежи и являвшийся идейным вдохновителем «Шестерки» – группы французских композиторов. Трем из них – Франсису Пуленку, Жоржу Орику и Дариюсу Мийо – предстояло сыграть важную роль в предстоящем сезоне. Сати энергично продвигал своих последователей, в особенности Дариюса Мийо, чьи достоинства он без устали расписывал Дягилеву. Нонконформизм Сати был неисчерпаемым источником вдохновения для молодых французских композиторов. Мийо говорил о Сати: «…чистота его искусства, отвращение к любой форме компромисса, презрение к деньгам и его беспощадная позиция по отношению к критикам послужили для нас великолепным примером»24.

Дягилев предложил Сати написать новую музыку для речитативов «Лекаря поневоле». Пуленк получил такой же заказ для «Голубки», еще одной оперы Гуно. А Мийо в конечном итоге предстояло сочинить речитативы для «Неправильного воспитания» Эммануэля Шабрие, любимой оперы Дягилева. Наняв этих молодых композиторов для выполнения столь незначительных задач, Дягилев одним выстрелом поразил несколько целей. Подвергнув оперы переработке, он превратил их в собственные постановки и одновременно заложил фундамент для сотрудничества с этими одаренными музыкантами. Он надеялся, что они восполнят отсутствие молодых русских дарований и впоследствии будут сочинять для него музыку. Действительно ли Дягилев пребывал в восторге от талантливой французской молодежи, остается неясным, в любом случае у него не было выбора. Кроме того, у него появились конкуренты, в первую очередь в лице так называемого «Ballets Suedois» Рольфа де Маре, часто сотрудничавшего с теми же художниками и композиторами, что и Дягилев, и развернувшего свою деятельность в области, ранее принадлежавшей исключительно «Русским балетам». По уровню постановок «Шведский балет» не мог соперничать с труппой Дягилева, но по своему замыслу спектакли двух коллективов были пугающе схожи. С появлением этого грозного конкурента количество французских композиторов и художников, сотрудничавших с русской труппой, резко увеличилось, хотя, возможно, это было вызвано желанием Дягилева насолить шведам.

Помимо опер шла подготовка и новых балетов, также на музыку молодых французских композиторов, а именно: «Les Biches» Пуленка и «Докучных» Орика. Эти спектакли должны были стать основой парижского сезона. Кроме того, готовились к постановке два новых балета: «Искушение пастушки» на музыку композитора XVIII века Мишеля де Монтеклера (Дягилев высоко оценил произведения этого композитора еще во времена кружка Кузмина) и «Ночь на Лысой горе» на музыку Мусоргского. Дягилев собирался выпустить восемь новых спектаклей – больше, чем он представил вниманию публики в каждом из своих предыдущих сезонов начиная с 1909 года. Было ясно, что он намеревался вдохнуть в свою труппу новую жизнь.

Похоже, решилась и еще одна проблема: со времен разрыва с Мясиным в труппе Дягилева не было выдающегося солиста. Своей магией и особым шармом «Русские балеты» отчасти были обязаны исполнителям мужских партий и атмосфере нарушения сексуальных запретов, окутывавшей их яркие, окрашенные эротизмом выступления. Из балетной школы Серафины Астафьевой, бывшей балерины, открывшей свое учебное заведение в Лондоне и ставшей важным поставщиком артистов для труппы, Дягилеву пришло известие об успехах одного английского танцовщика по имени Патрик Кей, ранее исполнившего небольшую партию в «Спящей красавице» под псевдонимом Патрикеев. Теперь он взял себе новый псевдоним – Антон Долин, и его пригласили в Монако танцевать заглавные партии в дягилевской труппе. Он был молод, хорош собой и очень быстро стал любовником Сергея. До этого момента у Дягилева были только русские фавориты, и в обществе терпимо относились к его гомосексуальности отчасти потому, что он был из далекой России: это было просто причудливое поведение чужеземца из экзотической страны. Но его отношения с англичанином Кеем-Долиным были восприняты иначе, и послышались перешептывания об аморальном поведении Дягилева. По словам Лидии Лопуховой, было «опасно для Сержа иметь сексуальные отношения с британцем. Тень Оскара Уайльда [витала над ним]»25.

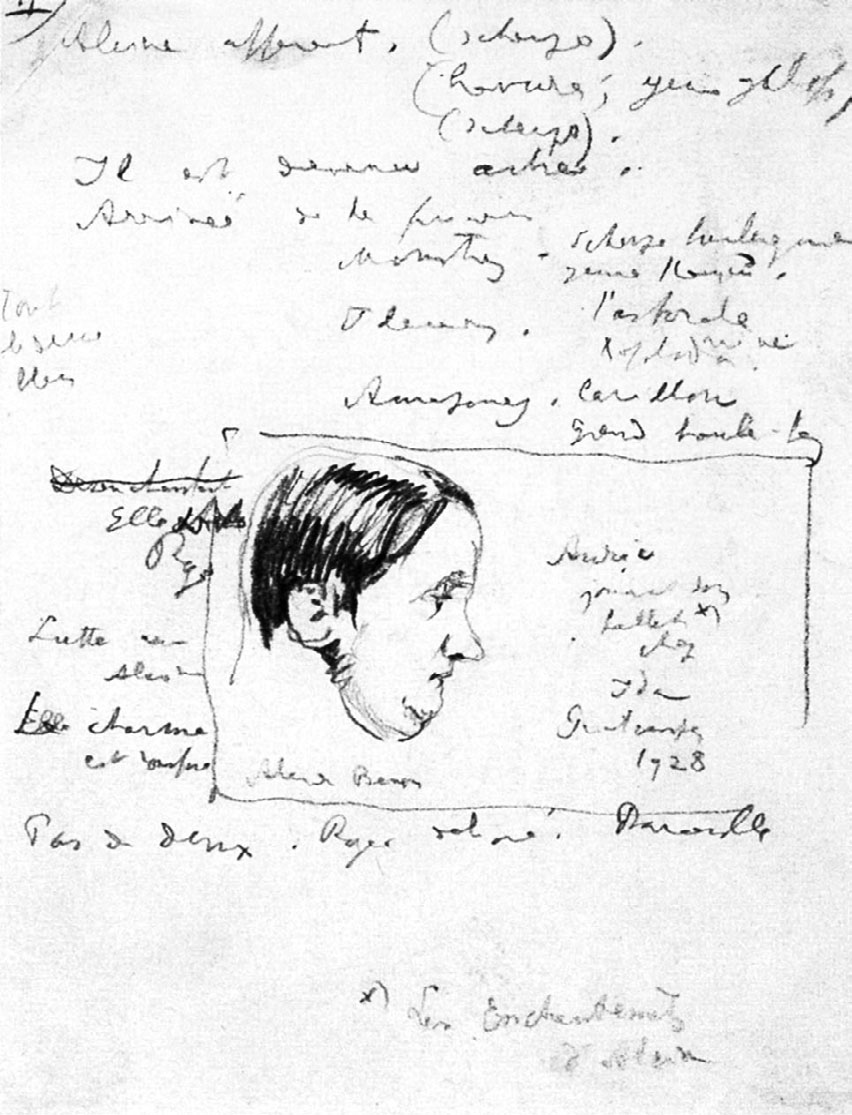

Ж. Орик. Рисунок А. Бенуа

Однако Дягилев не обращал внимания на инсинуации и упреки моралистов и в редкие свободные часы наслаждался новой любовью. Разумеется, он пытался стать для Долина таким же наставником, каким был для Нижинского и Мясина, но, похоже, новый протеже был менее способным учеником. А между тем своего часа уже ждал другой танцовщик, готовый проявить себя и прилагавший все усилия для того, чтобы заслужить благосклонность Дягилева. Им был Сергей Лифарь, приехавший вместе с Брониславой Нижинской из Киева. Ему не хватало таланта и техники, но этот недостаток он с лихвой компенсировал усердием. Он спокойно выжидал подходящего момента и не выпускал из виду объект своих горячих желаний и стремлений.

В то время, как Бронислава Нижинская разрабатывала хореографию балетов, Бенуа в основном занимался режиссурой четырех опер. Для него очень многое зависело от успеха этих спектаклей. Ему не только предстояло поставить эти оперы, но и создать декорации для двух из них: для «Лекаря поневоле» и «Филемона и Бавкиды» Гуно. При этом оставшиеся две оперы – «Голубку» Гуно и «Неудачное воспитание» Шабрие – должен был оформить Хуан Грис, рекомендованный Пикассо.

Премьеры этих четырех опер прошли в течение первой половины января 1924 года. По словам Григорьева, они были приняты благосклонно, однако Мийо утверждал обратное: «Публика, как всегда, доказала, что ей не хватает воображения, и отвергла неожиданное. Она чувствовала себя обманутой и так громко протестовала, крича: “Дайте нам балет!”, что “Воспитание” пришлось снять с программы»26. Как бы то ни было, Дягилев решил отказаться от оперных сезонов. Разумеется, негативное отношение зрителей повлияло на его решение, но причина заключалась не только в этом – если он верил в постановку, то включал ее в репертуар, несмотря на мнение публики. Скорее всего, Дягилева разочаровал конечный результат, и он больше не верил в то, что из старых опер можно создать актуальную форму сценического искусства. Самым большим ударом это стало для Бенуа, вслед за оперой навсегда утратившего расположение Дягилева. Сергей затратил много сил на постановку своих опер. Их провал задел его за живое, и, скорее всего, он винил в неудаче Бенуа, хотя неясно, справедливо ли это было.

Балетные постановки, напротив, пользовались большим успехом, в особенности «Les Biches». Музыка Пуленка была притягательна, мелодична и волнительна, а хореография Нижинской несла в себе все то, что привлекало публику в «Русских балетах»: деликатное нарушение табу на проявления сексуальности в танце, традиционные художественные приемы для выражения эротизма, стирание границ между полами и скрытая гомосексуальность, правда, проявившаяся в том, что женские персонажи отличались мужским поведением, а не наоборот27. В своем открытом исследовании сексуальных отклонений (или того, что было принято считать таковым) этот балет пошел так далеко, как ни одна другая дягилевская постановка. Однако благодаря легкости музыки и очевидной невинности оформления, выполненного Мари Лорансен, этот балет казался куда менее провокационным, чем, например, «Послеполуденный отдых фавна». «Les Biches» стал идеальным носителем нового духа времени, царившего в двадцатых годах, с его полной грации жаждой наслаждений, культом молодости и роскошью неоклассицизма.

Возможно, еще в большей степени это относилось к спектаклю «Голубой экспресс», единственной парижской балетной премьере того лета. Это была первая постановка Дягилева, оформление которой было реалистичным и узнаваемым, так как воссоздавало современную обстановку летнего отдыха парижского бомонда на Лазурном Берегу. Благодаря костюмам, созданным Коко Шанель, сюжету, посвященному различным видам пляжного спорта, и очень легкой музыке Дариюса Мийо (Дягилев называл этот спектакль танцевальной опереттой) эта постановка стала самым модным балетом за все время существования труппы. Занавес, выполненный Пикассо, пользовался таким успехом, что художник посвятил его Дягилеву, после чего тот в течение многих лет продолжал использовать его в качестве официального занавеса «Русских балетов». Но, несмотря на удачный занавес и невероятную известность, приобретенную Пикассо благодаря этому, художник впоследствии больше не принимал участия в постановках Дягилева.

Весь сезон труппа вновь гастролировала, как в свои лучшие годы. Весной она впервые приехала в Нидерланды, где выступила в Роттердаме, Гааге и Амстердаме. Дягилев еще до войны пытался организовать турне по Нидерландам с помощью одной амстердамской конторы, занимавшейся организацией концертов и гастролей, но безрезультатно. Теперь его усилия увенчались успехом благодаря сотрудничеству с нидерландским Вагнеровским обществом, взявшим на себя всю подготовку. Затем артисты вновь выступили в Барселоне, а осенью отправились в первое со времен войны обширное турне по немецким городам, посетив, в числе прочих, Берлин, Ганновер, Гамбург и Мюнхен. График гастролей был плотным, доход – постоянным, и казалось, что труппу ожидает новый триумф в Европе. Однако финансовый успех вытеснил на задний план проблемы, связанные с выбранным художественным направлением. В прошедшем сезоне не было почти ничего русского. В музыке главенствовали французские композиторы, за оформление отвечали в основном французские и испанские художники, а солистом балета являлся британец. Единственным художественным аспектом, за который отвечали русские, была хореография. В «Русских балетах» оставалось все меньше русского, но при этом упорно поддерживался миф о том, что это был русский коллектив.

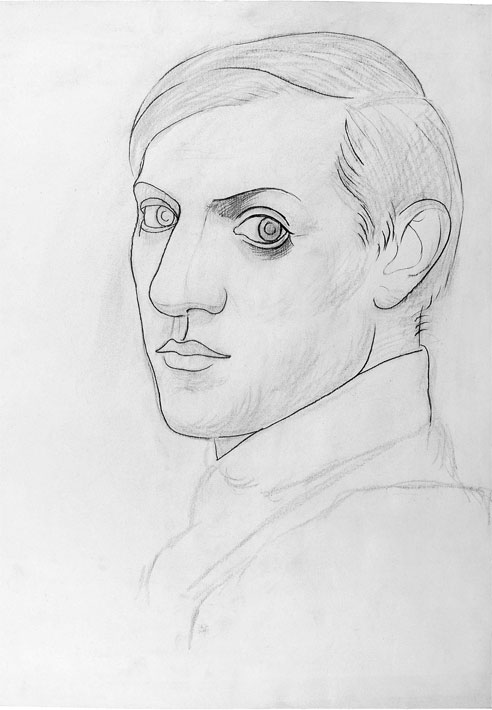

П. Пикассо. Автопортрет

Труппа, полностью состоявшая из русских артистов, всегда могла привлечь своей уникальностью и экзотикой. Однако международный коллектив, выступавший под маркой национального, больше походил на имитацию. Не случайно у Дягилева появлялось все больше конкурентов, пытавшихся повторить его трюк – «Шведский балет» лишь один из примеров. Но самым важным, и, возможно, единственным вопросом оставалось: как долго Дягилев сможет сохранять веру в многонациональную труппу и находить силы на ее развитие? Его самыми близкими друзьями по-прежнему были русские. Его отношения с французскими композиторами и художниками носили совсем иной характер, нежели с соотечественниками. Атмосфера в труппе становилась все более деловой и отстраненной, казалось, что начали преобладать обычные отношения продюсера и художника. Однако деловые отношения и слаженная рабочая обстановка не вызывали у Дягилева интереса. Это не могло его окрылить. По всей вероятности, он опять обратил взор в сторону своей родины в поисках вдохновения и бальзама для старых ран. Приобретя в 1923 году первое издание повести «Тарантас» Владимира Соллогуба, Дягилев сделал в этой книге следующую запись: «“Тарантас” для возвращения в Россию. С. Д. Париж. 1923»28. Его тоска по родине не утихала. В Берлин вновь приехал Маяковский, и они регулярно общались с Дягилевым. Этой новой встрече предшествовал обмен письмами, кроме того, они продолжали обсуждать предстоящее турне по Советскому Союзу, которое запланировали на следующий год. В Москве к приезду Дягилева уже было зарезервировано несколько театров. В ноябре 1924 года Дягилев получил советскую визу: он собирался посетить родину зимой, чтобы завершить подготовку к гастролям. Маяковский послал письмо Осипу Брику с просьбой сопровождать Дягилева и представить ведущим деятелям нового искусства Советской России: «Будь путеводной звездой Сергею Павловичу – покажи в Москве все, что надо смотреть […] Если С. П. не понравятся Родченко, Лавинский, Эйзенштейн и др., смягчи его икрой […], если и это не понравится, тогда делать нечего»29. Также было послано письмо Анатолию Луначарскому, человеку, ставшему наркомом просвещения после отказа Бенуа занять эту должность. Маяковский попросил Луначарского помочь организовать приезд Дягилева. Похоже, не все были рады визиту импресарио-эмигранта с аристократическими манерами. Однако русские сами делали ставку на Дягилева. Им было известно, что он хотел бы приехать (при этом прекрасно знали, что, например, Стравинский был в этом гораздо менее заинтересован), и они понимали, что возвращение в Советский Союз Дягилева, все еще являвшегося безоговорочным лидером европейского авангарда, могло значительно повысить их репутацию в глазах всего мира.

Маяковский писал Луначарскому:

«Это рекомендательное письмо более или менее излишне: Вы знаете Сергея Павловича Дягилева не хуже меня, а С. П. в рекомендациях не нуждается. Пишу все же эти строки, чтобы С. П. быстрее прорваться через секретариат, который случайно может оказаться чересчур оборонительно настроенным. Конечно, опарижившиеся бывшие русские сильно пугали С. П. Москвой. Однако пересилило желание, а также мои утверждения, что мы деликатностью и грацией превосходим французов, а “деловитостью” – американцев.

Надеюсь, с Вашей помощью С. П. убедится в этом и на деле, тем более, что главное дело С. П. – полюбоваться нами»30.

Маяковский был прав, утверждая, что Дягилев, вопреки всем увещеваниям, боялся ехать в Советский Союз. И хотя часто опасения Дягилева были беспочвенны, на этот раз его страх имел вполне определенные основания.

Назад: XXIV Знакомство с Кохно и приближение катастрофы 1919–1922

Дальше: XXVI Советский Союз наносит ответный удар 1924–1927