Книга: Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

Назад: XXIII Письмо Нувеля 1917–1919

Дальше: XXV Банкротство и дорога в княжество 1922–1924

XXIV

Знакомство с Кохно и приближение катастрофы

1919–1922

В один из дней, проведенных во французской столице, Дягилев и Стравинский без предупреждения посетили Анри Матисса в его загородном доме в Исси-ле-Мулино. Дягилев уже несколько раз пытался привлечь Матисса к работе со своей труппой, но безуспешно. Теперь же Сергей решил нанести ему неожиданный визит в компании самого прогрессивного композитора Европы, надеясь с его помощью убедить художника. В тот момент Матисс был крупнейшим художником Франции и самым серьезным конкурентом Пикассо. Дягилев надеялся поставить в следующем сезоне три балета в оформлении Пикассо, Дерена и Матисса, но последнего перспектива стать еще одним колесом в этой повозке привлекала мало. Могло показаться, что он идет по стопам Пикассо, а не наоборот, и Матисс хотел избежать этого впечатления. Дягилев собирался предложить художнику оформить балет «Песнь соловья», для которого была переработана опера Стравинского. В 1917 году художник Фортунато Деперо уже занимался этой постановкой, но тогда дело до премьеры так и не дошло.

Матисс не смог устоять перед шармом Дягилева. Их разговор проходил в мастерской художника. Дягилев предложил ему выполнить декорации с роскошным сочетанием черного цвета и золота, а Стравинский сыграл отрывки из балета на стоявшем там фортепьяно. У Матисса против его воли все же появилось несколько идей. Он воспринимал сказку Андерсена как миф о возрождении и обновлении: «[У этого произведения] весенний, очень свежий и юный характер, – говорил Матисс, – и я совершенно не представлял, как оно может быть связано с изобилием черного и золотого». Вместо этого он предложил характерное для него сочетание простых форм, яркого освещения и чистого цвета. «Вот оно, – воскликнул Дягилев, услышав идею Матисса, – ты полностью придумал декорации. Абсолютно необходимо, чтобы ты их создал. Ни у кого это не получится лучше, чем у тебя». Матисс еще не взял на себя никаких обязательств, глубоко сомневаясь, стоит ли ему оставлять свое творчество ради сотрудничества с русскими, но, по словам его биографа Хиллари Спарлинг, художника «несколько недель подряд преследовал образ возвращающего жизнь соловья, и он все с большим нетерпением ждал новостей от Дягилева»1.

Дягилев испытывал терпение Матисса, не давая о себе знать две недели. Когда он наконец объявился, то как ни в чем не бывало попросил Матисса немедленно приехать в Лондон. 12 октября 1919 года недовольный художник пересек на пароме Ла-Манш. По приезде его поставили перед фактом, что ему придется остаться гораздо дольше, чем он рассчитывал, и полностью разработать костюмы и декорации для лондонской постановки. «Дягилев – это Людовик XIV, – отмечал он позднее. – Невозможно понять, что представляет собой этот человек, он способен как очаровать вас, так и довести до бешенства, – настоящая змея, он проскальзывает между пальцами, – в сущности, его волнует только он сам и то, чем он занимается»2. Матисс наконец встретил того, кто был одержим своим делом в той же степени, что и он. Как пишет Спарлинг, «в Дягилеве он увидел ту же творческую энергию и безграничную силу воображения, которой был наделен сам»3. Шла очень напряженна я работа; Матисс нашел в Музее Виктории и Альберта примеры подходящих тканей, создал макет декораций для разработки своих идей, заказал ткани и пригласил в качестве помощников парижских модельеров (Поля Пуаре и его ассистентов). Постепенно он проникся стилем работы русской труппы. Однажды он написал своей жене: «Ты не можешь себе представить, что представляют собой “Русские балеты”. Никто не валяет дурака – это организация, где каждый думает только о своей работе и более ни о чем, – я никогда бы не подумал, что это будет так»4. Когда в начале ноября Матисс отправился назад во Францию, декорации были полностью закончены, а ткани испытаны в театральном свете. Премьера спектакля состоялась в Париже 2 февраля и была благосклонно принята, по крайней мере такими верными поклонниками «Русских балетов», как Ролан-Мануэль и Лалуа.

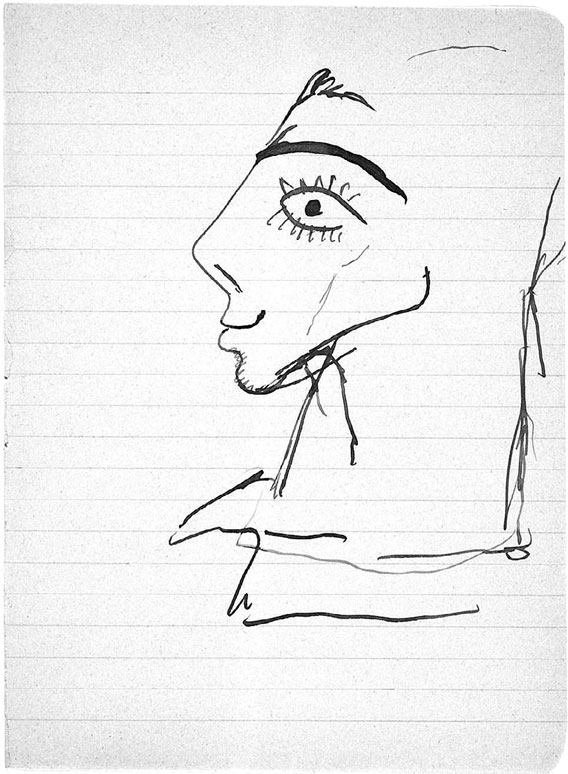

А. Матисс. Портрет Л. Мясина

Музыкальное сопровождение балета – это урезанная и длящаяся чуть более двадцати минут симфоническая версия оперы Стравинского, написанная в полном соответствии с намеченной Дягилевым канвой. Он заказал партитуру еще в 1916 году и уже тогда четко обозначил, какие отрывки Стравинскому стоит использовать и какие следует внести изменения. Письмо со списком этих инструкций является важным документом, так как демонстрирует, насколько тесно и серьезно сотрудничали импресарио и композитор и как четко воплощал Стравинский замысел Дягилева. За исключением десятого пункта, где Стравинский позволил себе некоторые отступления, он строго следовал его указаниям:

«Переписать в “Соловье”:1) сочинить пение Соловья, сократив количество тактов на стр. 49;2) стр. 51 – вычеркиваются три первых такта на последней строке;3) стр. 60 – вычеркиваются пять первых тактов;4) стр. 62 – с последнего такта переход на стр. 40, который надо сочинить. Повторение продолжено до стр. 49;5) стр. 49 – после первого такта переход на четвертый такт стр. 67, причем стр. 63–66 и первые три такта стр. 67 вычеркиваются;6) стр. 67 – транспонировка всей остающейся страницы (четыре последних строки);7) стр. 70 – вычеркиваются и первые четыре такта стр. 71, следующие шесть тактов пересочинить;8) стр. 78–79 вычеркиваются;9) стр. 80 – первые три такта надо сочинить, поддержав их тремоло в аккомпанементе. Седьмой и восьмой такты вычеркиваются;10) стр. 82 – сочинить хороший аккомпанемент с третьего по восьмой такты;11) стр. 83 – пятый и шестой такты вычеркиваются. Седьмой, восьмой и девятый [такты] переделываются и с девятого переход на 90 стр.;12) стр. 93 – такты третий и четвертый соединяются в один.К обеим песням Соловья необходимы хотя бы тактовые (то есть отдельными тактами) сокращения, ибо в хореографии это выйдут скучные места. И нечего на меня за это дуться! Я человек театральный, и, слава Богу, пока не композитор»5.

Несмотря на благосклонную реакцию парижских критиков, «Соловей» не пользовался большим успехом у публики и редко включался в программу. Музыка, навеянная сказкой Андерсена, так и не смогла вызвать того восторга, которого всегда ожидали от произведений Стравинского. По мнению лондонских критиков, в целом негативно оценивших спектакль, основная проблема заключалась не в музыке, а в хореографии, и после 1920 года балет в версии Мясина больше не ставился.

Во время этого парижского сезона серьезно продвинулась подготовка «Пульчинеллы». Замысел этого балета зародился во время путешествий Дягилева и Мясина по югу Италии, совершенных ими в компании различных друзей. Тогда их восторг вызвали старинные народные театры кукол. «Пульчинелла» стал еще одним спектаклем в целом ряде балетов – начиная с «Щелкунчика» и заканчивая «Петрушкой», – главными персонажами которых являлись куклы и марионетки.

Оркестровку музыки Перголези предстояло выполнить Стравинскому, и то, что выбор пал именно на его кандидатуру, казалось на первый взгляд странным. В прошлом переложение произведений XVIII века Дягилев поручал менее выдающимся композиторам, таким, как Томмазини («Женщины в хорошем настроении») и Респиги («Волшебная лавка»). Зачем отчаянному иконоборцу Стравинскому становиться покорным слугой умершего композитора, когда его внимания требовали другие проекты (например, все еще не законченная «Свадебка»)? Однако Стравинский в 1919 году уже не имел ничего общего с тем модернистским новатором, каким он был в 1913 году. Он также чувствовал, что время бурных экспериментов прошло, и Дягилев справедливо предположил, что композитор быстро сдастся.

П. Пикассо. Портрет С. Дягилева

Если у Стравинского поначалу и были возражения, то они быстро отпали: Дягилеву удалось заманить Пикассо для выполнения художественного оформления спектакля, а перспектива создания балета вместе с этим художником была чрезвычайно привлекательной. Композитор почти сразу приступил к работе над музыкой, при этом он вносил исправления непосредственно в партитуру Перголези, «будто правил свое собственное старое сочинение»6. Кстати, Перголези был не единственным автором этого произведения, но об этом ни Дягилев, ни Стравинский не знали.

К концу года Стравинский уже довольно далеко продвинулся, и 24 апреля партитура была закончена. Пикассо к тому времени также приступил к работе, но не всем понравился результат его трудов. Дягилев представлял себе более чем абстрактную версию комедии дель арте, но костюмы, изображенные на первых эскизах, были более характерны для постановок Оффенбаха, а вместо масок у персонажей появились бакенбарды. Когда Пикассо продемонстрировал свои наброски Дягилеву, тот открыто выразил свое недовольство и потребовал, чтобы художник все переделал. «Вечер закончился тем, что Дягилев, бросив эскизы на пол, начал их топтать, после чего ушел, хлопнув дверью. На следующий день Дягилеву понадобился весь его шарм, чтобы помириться с глубоко оскорбленным Пикассо»7.

Некоторое время спустя Пикассо продемонстрировал новые эскизы, нарисованные в требовавшейся Дягилеву абстрактной манере, и на этот раз они были приняты с восторгом. Балетный критик Кирилл Бомон описывал декорации как «кубистский этюд, выполненный с использованием черного, серо-голубого и белого цвета и удивительно малым количеством выразительных средств, восхитительно воспроизводивший ночную улицу, возвышавшуюся над Неаполитанским заливом»8.

Незадолго до парижской премьеры у труппы прошли краткосрочные гастроли в Риме, Милане и Монако. В Риме Дягилев и Мясин продолжили перерабатывать оперу Чимарозы «Женские причуды», и предполагалось, что этот спектакль станет такой же оперно-хореографической постановкой, какой в свое время был «Золотой петушок». Чимароза сочинил эту оперу в 1794 году, через три года после своего возвращения из России, где он четыре года служил композитором при дворе Екатерины Великой. Опера заканчивалась оживленным ballo russo, и Дягилев ошибочно полагал, что она была написана для Екатерины II. Этот неверный вывод «породил идею придать балету форму спектакля петербургского двора»9. Эта постановка была завуалированной хвалебной одой дореволюционной аристократической России и ее европеизированной элите. Как выразился Тарускин, «Дягилев хотел продемонстрировать Европе, что Россия обширна и многообразна: она объединяет различные социальные слои и области деятельности и разнообразные музыкальные стили, не являющиеся исключительно “азиатскими” или фольклорными […]. Он понял, что теперь, став непревзойденным законодателем вкусов, мог открыть подобную Россию и подобную музыку европейскому зрителю и слушателю»10. Декорации и костюмы создал Хосе Мария Серт, ранее уже участвовавший в постановке балета, вдохновленного придворной культурой («Менины»). Но Серт не мог сравниться с Бакстом и тем более с Пикассо, и трио авторов, состоявшее из Чимарозы, Респиги и Серта, совершенно не могло соперничать с трио, включавшим Перголези, Стравинского и Пикассо. Опера не пользовалась таким большим успехом, на который надеялся Дягилев. Ballo russo в финале постановки был переработан в продолжительный дивертисмент и под названием «Чимарозиана» вошел в постоянный репертуар «Русских балетов».

О. Хохлова и Л. Мясин. Рисунок П. Пикассо

В Рим Дягилев, как обычно, отправился в сопровождении своего итальянского слуги Беппо и его жены Маргариты. Когда во второй половине февраля Маргарита внезапно скончалась, Дягилев был потрясен. Во время похорон он рыдал на глазах у всей своей труппы. Он, от всех скрывавший свою печаль по поводу кончины своих родных – любимой мачехи и обоих племянников, – на этот раз дал волю своим чувствам11.

В конце апреля труппа вернулась в Париж для подготовки к новому амбициозному сезону в Гранд-опера, во время которого должна была состояться премьера «Пульчинеллы», «Женских причуд», «Весны священной» в новой хореографии Мясина и «Треуголки». 4 мая труппа выступила на благотворительном вечере в пользу беженцев из России, пострадавших от режима большевиков. В программе также участвовали Сара Бернар и Ида Рубинштейн (в последний раз исполнявшая свою знаменитую партию в «Шехеразаде»). Почти за три года до этого на той же самой парижской сцене по воле Дягилева в финале «Жар-птицы» появился красный флаг в качестве приветствия Февральской революции, а теперь импресарио без колебаний примкнул к белой эмиграции и преданным сторонникам царского режима, наводнившим Париж.

Представители белой эмиграции, в свою очередь, вызывали интерес у других русских, находившихся за границей, и одного из них Дягилев приветствовал с огромной радостью. «Сережа Прокофьев приехал!» – воскликнул он, когда молодой композитор появился в отеле «Скриб», где остановился импресарио12. Дягилев и Мясин тепло встретили Прокофьева и сразу начали водить его на репетиции и ужины. Прокофьев с некоторым удивлением отметил, что Дягилев сам руководил репетициями «Женских причуд» и делал это «с чрезвычайным увлечением и прямо-таки мастерством, муштруя певцов в каждой нотке, в каждом слове»13. Они немедленно начали обсуждать многострадального «Шута», постановка которого откладывалась с войны. Дягилев все еще собирался ее осуществить (он уже заплатил за музыку, а Ларионов закончил работу над оформлением), но за прошедший период Дягилев вновь сменил художественный курс, в результате чего создавалось впечатление, что «Шут» отстал от своего времени. Тем не менее Дягилев пообещал Прокофьеву просмотреть партитуру совместно с ним, чтобы после внесения некоторых изменений и, разумеется, купюр осуществить постановку балета.

15 мая состоялась премьера «Пульчинеллы», а 27 мая – «Женских причуд». Как уже говорилось, первую постановку встретили более благосклонно, чем вторую. Позднее Стравинский распространил миф о том, что на него обрушился поток критики из-за «Пульчинеллы», что его называли «имитатором» и упрекали в том, что он «предал модернизм»14, хотя на самом деле балет мало кого удивил и почти не вызвал отрицательных отзывов. Сам Стравинский считал это произведение ключевым в своем творчестве: «“Пульчинелла” была моим исследованием прошлого, озарением, благодаря которому осуществились все мои последующие сочинения. Разумеется, это был взгляд назад – первое из многих деяний любви в этом направлении, – но также это был и взгляд в зеркало»15. В той же степени это относилось и к Пикассо, назвавшему эту постановку своим самым лучшим балетом16.

Процесс создания «Пульчинеллы» проходил, как это уже час то случалось, сложно. Этот балет стал причиной не только уже упоминавшихся споров Дягилева и Пикассо, но и нескольких ссор со Стравинским. Прокофьев заметил это после второго представления «Пульчинеллы», прошедшего 17 мая. Сцена, описываемая Прокофьевым, перекликается с наблюдениями Стивена Уолша, писавшего, что «Дягилев и Стравинский, будто русские герои карикатур: обнимались и вместе выпивали вечером, а днем отчаянно ругались из-за денег и контрактов»17:

«После спектакля ужин у Mme Edwards, где Стравинский и Дягилев сцепились чуть ли не до драки. Стравинский сказал, что в конце “Pulcinella” слишком медленно падает занавес, на что Дягилев возразил: “C’est parce que tu as raté la fin”. Стравинский взъелся и сказал, что “Pulcinella” гениальная вещь и что Дягилев ничего не понимает в музыке. Дягилев возразил, что вот уже двадцать лет, как все композиторы говорят, что он ничего не понимает в музыке, и все художники, что ничего не понимает в живописи, а между тем все, слава Богу, движется […]. В конце концов их разняли и через пять минут они уже мирно пили шампанское»18.

Постановка почти всех значительных балетов Дягилева сопровождалась громкими конфликтами, и «Пульчинелла» был именно таким важным балетом. Во многих отношениях он определил будущее «Русских балетов», так как благодаря ему Дягилев наконец смог объединить свою страсть к новаторству с желанием обращаться к прошлому. Более того, этот балет предвосхитил и обозначил совершенно новую эстетику, новый призыв к порядку и ясности в искусстве после «хаоса» модернистских экспериментов и разочарований, вызванных войной.

Таким образом, Дягилев начал новую жизнь, и его труппа была подготовлена к 20-м годам ХХ века. Но, как обычно, не обошлось без проблем: у него были постоянные конфликты с Мясиным, а новые финансовые затруднения вынудили оставить в качестве залога в Гранд-опера занавес, который был нарисован Пикассо и который впоследствии так и не удалось вернуть19. Несмотря на это, находились причины для радости и веселья, так как в Париже опять бурлила жизнь, и казалось, весь мир вновь объединился. Принцесса Виолет Мюрат, потомок последнего короля Неаполя, устроила вечер в честь «Ballets Russes», где присутствовали все: Пикассо, Кокто, Ларионов, Стравинский, эмигрировавшие великие князья (в том числе Дмитрий Павлович, один из убийц Распутина) и – для создания легкой атмосферы – молодые французские композиторы. «[Там] много шумели и прыгали. В три часа ночи Стравинский сидел под роялем со своим врагом Кокто, на рояле визжал граммофон и кто-то дубасил по клавиатуре, а Дягилев […] с хозяйкой дома танцевал lancier»20.

В Лондоне, куда труппа отправилась сразу по окончании парижского сезона, «Пульчинеллу» приняли с еще большим энтузиазмом и даже признали «квинтэссенцией дягилевизма»21, чем он и был на самом деле.

Л. Мясин, Л. Бакст и С. Дягилев. Рисунок П. Пикассо

Самым важным событием в Лондоне стал приезд во второй половине июня Вальтера Нувеля, которому наконец удалось вырваться из Финляндии. Дягилев вместе с Прокофьевым, вслед за труппой отправившимся в британскую столицу, приехали за ним на вокзал. Их встреча была чрезвычайно теплой, и Нувеля сразу поселили в «Савое», где начались долгие многочасовые беседы о событиях прошедших шести лет, в течение которых друзья находились в разлуке. Дягилев предложил ему должность администратора, на что Нувель после некоторого колебания согласился. Теперь, когда труппа полностью восстановилась, предстояло организовать новые турне по Европе, а с этим заданием Григорьев не мог справиться в одиночку.

Дягилев и Прокофьев продолжали работать над «Шутом», и предполагалось, что его премьера состоится в следующем сезоне. Три дня подряд они вместе разбирали партитуру, и Дягилев отмечал, какие части нужно развить, а какие – урезать. Он считал, что музыка слишком подробно следовала за действием, была слишком иллюстративной, в то время как ей следовало быть более симфонической, а ее «пластике» более самостоятельной22. В данном случае Дягилев выразил свои свежие неоклассические взгляды, которые в некотором роде являлись более радикальным вариантом старых принципов «Мира искусства», отвергавших иллюстративную и вспомогательную роль искусства. Дягилев, как уже случалось ранее, очень быстро переубедил Прокофьева, и тот согласился внести предложенные изменения. Все, что Прокофьев описывал в своем дневнике во второй половине июня 1920 года, отразилось в партитуре «Шута».

Однако Прокофьев не успевал закончить этот балет до начала нового летнего сезона, а потому Дягилеву не хватало одного спектакля для предстоящего зимнего сезона в Лондоне. Тогда он решил представить вниманию публики новую версию «Весны священной» в хореографии Мясина. Музыка Стравинского уже на протяжении нескольких лет пользовалась большим успехом в концертных залах, и потому Дягилев посчитал возможным вновь поставить этот балет, вызывавший у него в прошлом столько страхов и сомнений. Рерих также находился в Лондоне, где он проводил спиритические сеансы, во время которых сами по себе двигались столы, а рояль играл сочетания нот (Прокофьева даже приглашали, чтобы он «попробовал записать аккорды»)23. В любом случае художник мог принять участие в реставрации и реконструкции декораций.

Тем временем появились новые финансовые проблемы. Разногласия с Бичемом привели к юридическим разбирательствам и даже – по инициативе Дягилева – к отмене последнего представления в Ковент-Гарден. Репутация Дягилева пострадала, и он остался с четвертью оговоренной в контракте суммы24. Дягилев не смог выплатить часть гонораров, и ему пришлось одолжить деньги на отпуск в Венеции у Габриель Шанель, являвшейся тогда новым лицом в его окружении.

По прошествии стольких лет подобные проблемы более не являлись причиной для чрезмерного беспокойства ни для самого Дягилева, ни для его труппы. По дороге из Венеции в Лондон Дягилев заехал в Париж, где встретился с Прокофьевым: «Как и полагается, он [Дягилев] вновь воскрес из пепла, достал деньги, имел ангажементы, прослушал «Шута», расхваливал переделки, заплатил три тысячи [франков], заставил наиграть его на фонолу для репетиции и вообще был великолепен»25.

Л. Мясин. Рисунок Ж. Кокто

Осенью труппа совершила турне по различным городам Англии, а Мясин тем временем продолжал работу над «Весной священной». Ее премьера состоялась 14 декабря 1920 года в Париже. Стравинский объявил в прессе, что он находит новую хореографию балета удачней постановки Нижинского, и сформулировал свои представления о взаимоотношениях танца и музыки, причем его идеи были схожи с теми, которые Дягилев ранее выразил в беседе с Прокофьевым: «…музыка здесь далека от описательности и, скорее, является “объективной конструкцией”. […] Я должен сказать, что Мясин не только ухватил с удивительной проницательностью характер произведения, но и изобрел для “Весны священной” и новый танцевальный образ…мне сейчас кажется, что настало время отойти от полного соответствия танца восьмушкам, двойным восьмушкам, такту и пр. Танец в нашей новой интерпретации метрически соответствует только целым периодам»26. Этот аналитический взгляд на связь музыки и танца ознаменовал прощание Дягилева и Стравинского с концепцией синтеза искусств, характерной для периода Фокина и своими истоками уходящей в гезамткунстверк Вагнера. Эти новые принципы определяли эстетику «Русских балетов» до конца их существования и серьезно повлияли на судьбу балетного искусства Европы и Америки.

Однако не все были согласны с тем, что постановка Нижинского была менее удачной. Например, Григорьев полагал, что версия Мясина более абстрактна, а придуманные движения более механические, и это мнение разделяли многие критики (в том числе и Андрей Левинсон)27. Дягилев же вспоминал о премьере 1913 года совершенно по иным причинам. Тогда его отношения с Нижинским окончательно разладились, и теперь ситуация повторялась с Мясиным.

Отношения Мясина и Дягилева были напряженными в течение уже нескольких лет, танцовщик стремился освободиться от удушающих пут своего покровителя. Из разрыва с Нижинским Дягилев вынес важный урок и регулярно оставлял Мясина в покое. Они давно спали раздельно. Возможно, между ними уже не было интимных отношений, но их взаимная привязанность и зависимость друг от друга были очень велики. Мясин был гораздо более восприимчивым учеником, чем Нижинский, и за годы, проведенные с Дягилевым, сумел впитать в себя его знания в области искусства, музыки и танца и принять его эстетические взгляды. У них была неослабевающая творческая связь. Мясин являлся тем инструментом, с помощью которого Дягилев многие годы придавал форму своим художественным идеям, и тем человеком, с которым он пережил свои самые трудные годы. Творческий рост и развитие Мясина были беспрецедентны. Не будучи наделен ни чрезвычайным талантом, ни прямыми ногами, за пять с небольшим лет он превратился в ведущего хореографа мира с вполне узнаваемым новаторским стилем, продолжая при этом исполнять почти все сольные мужские партии в труппе.

Точный ход событий едва ли возможно восстановить, но, по словам Григорьева, кризис обострился во время подготовки «Весны священной». После представлений в Париже труппа отправилась в Рим, где должно было начаться непродолжительное итальянское турне, и там конфликт достиг своей критической точки.

Как уже говорилось, Дягилев предоставлял Мясину гораздо большую свободу, чем Нижинскому, но эта свобода, разумеется, не была безграничной. Хотя Мясин и мог иногда встречаться с женщинами, Дягилев еще в 1916 году во время американского турне открыто объявил как Мясину, так и балеринам, что ни при каких условиях не потерпит интрижек своего хореографа с артистками труппы. Однако во время подготовки «Весны священной» появились сплетни о романе Мясина с балериной. Поначалу Дягилев подозревал Соколову, но через некоторое время узнал, что у Мясина начались отношения с молодой английской балериной Верой Савиной. Савина была стремительно развивающейся, молодой и привлекательной артисткой, лишь недавно присоединившейся к труппе. Она еще плохо знала неписаные правила и понятия не имела о том, в какое ужасное положение себя поставила, принимая ухаживания Мясина.

Дягилев был вне себя и, потеряв все свое самообладание, повел себя совершенно отвратительно. Он нанял частных детективов, которые докладывали ему о тайных встречах Мясина и Савиной в римских отелях и повсюду следовали за девушкой. Однажды Дягилев пригласил Савину в свой номер и, напоив ее, заставил раздеться. В таком виде он приволок ее в соседнюю комнату, где спал Мясин, и, кинув ее на постель своего фаворита, воскликнул: «Смотри, вот твой идеал»28. По словам Маринетти, описывавшего это событие в своем дневнике, Мясин немедленно покинул отель и прервал с Дягилевым всяческие контакты. Григорьев писал, что после случившегося Дягилев уволил Мясина и сослал Савину в кордебалет29.

Похоже, нервный срыв, пережитый после этого Дягилевым, был более серьезным и продолжительным, чем предыдущие. «Дягилев будто помешался», – говорил один из танцовщиков30. Сергей исчез на несколько дней. Единственными, кого он к себе подпускал, были Вальтер Нувель и двое слуг, Василий и Беппо. «Некоторое время его друзья, опасаясь за его здоровье и даже разум, денно и нощно не выпускали его из виду»31. «Когда он вновь появился, он был почти неузнаваем из-за черных кругов под глазами»32.

Несмотря на то что Дягилев через некоторое время пришел в себя, уход Мясина оставил более глубокий след, чем разрыв с Философовым и даже с Нижинским. Ни с кем его не связывало столько радостных и печальных воспоминаний, как с Мясиным. Спустя много лет Дягилев говорил, что тот обладал «самым блестящим умом, который он когда-либо встречал у танцовщика»33.

Еще одной отличительной чертой этого конфликта было то, что теперь Дягилев больше не мог отправиться в Россию на поиски нового хореографа, а без русской хореографии «Русские балеты» теряли право на существование. Поэтому весной 1921 года Дягилев оказался перед огромной проблемой. Он мог сколько угодно уверять, что «незаменимых нет»34, но у него не было ни хореографа, ни надежды на то, что в скором времени ему удастся его найти. 17 мая в Париже должен был начаться новый сезон, и для него требовались новые премьерные спектакли. Наиболее острой проблемой являлся «Шут». Музыка и художественное оформление этого балета уже были готовы, но не хватало хореографии. Эта постановка имела большое значение еще и из-за Прокофьева, которого Дягилев собирался представить в качестве своего нового открытия. Парижские критики уже периодически писали о том, что Дягилев разучился находить новые имена. Представив вниманию публики Прокофьева, Дягилев надеялся опровергнуть их высказывания, но это обязательно должно было произойти в том же году. Прокофьев написал эту музыку уже много лет назад, и, если бы премьеру пришлось отложить, он бы уже не смог сойти за новое молодое дарование35.

Постановку балета Дягилев решил поручить молодому польскому танцовщику из своей труппы Тадеушу Славинскому. Однако, сомневаясь, что тот сможет придумать хореографию для сложной музыки Прокофьева, Дягилев решил, что Славинский будет работать в паре с Михаилом Ларионовым, который поможет ему и параллельно продолжит разрабатывать художественную концепцию постановки. Однако у Михаила Ларионова не было никакого музыкального образования, и он был известен не только своим блестящим мастерством, но и капризным и неуступчивым нравом, что делало его не самой подходящей кандидатурой на роль воспитателя молодого таланта. Таким образом, уверенности в успехе «Шута» не было.

От безысходности было решено поставить балет «Квадро фламенко». Для участия в этом спектакле Дягилев пригласил группу испанских исполнителей народных танцев и музыкантов, а создание декораций поручил Пикассо. Это был первый и последний раз, когда Дягилев выступал в качестве простого импресарио – он лишь нанял артистов и не оказал почти никакого влияния на процесс постановки. Уровень мастерства танцоров, участвовавших в «Квадро фламенко», был невероятно высок, а солистка Мари Дальбасен отличалась незаурядной красотой (современники даже провозгласили ее самой красивой девушкой в мире), однако это не могло скрыть того факта, что с художественной точки зрения эта постановка не имела никакого отношения ни к Дягилеву, ни к «Русским балетам».

Помимо этого, Дягилев столкнулся с организационными проблемами. Труппа не могла выступать ни в одном из престижных парижских театров и вынуждена была довольствоваться Гете-Лирик. То же самое относилось и к лондонским гастролям – представления «Русских балетов» проходили в Театре принца Уэльского, которым руководил не очень дальновидный импресарио Чарльз Кохран. Он был настолько очарован Дягилевым («своим шармом этот человек мог оживить мертвого!»)36, что позднее в том же году без сожалений взял на себя более 5 тысяч фунтов убытков, возникших в результате выступлений «Русских балетов».

Единственным приятным моментом той беспокойной весны стало появление в жизни Дягилева в результате цепи причудливых событий нового любовника и ученика.

Борис Кохно был русским юношей, покинувшим родину вместе с потоком эмигрантов. Он без особой цели и средств к существованию слонялся по французской столице. Вот уже на протяжении нескольких лет он и его мать были беженцами. Как и многие другие, они сначала отправились на юг России, затем в Константинополь и оттуда – в Париж. Еще в подростковые годы он отдавал предпочтение мужчинам гораздо старше себя. В юности у него произошел скоротечный роман с польским композитором Каролем Шимановским. В Париже Кохно познакомился с Сергеем Судейкиным, художником, входившим в объединение «Мир искусства» и в 1913 году оформившим для Дягилева не очень успешную постановку «Трагедия Саломеи» на музыку Флорана Шмитта. Судейкин был неординарной, яркой и несколько загадочной личностью. Он входил в кружок Михаила Кузмина и был одним из его постоянных любовников, при этом у него были многочисленные связи с другими мужчинами, а также женщинами, видимо находившими его особо привлекательным. Дягилев и Судейкин познакомились благодаря Кузмину. Судейкин не мог оставаться в постреволюционной России – его покойный отец в свое время был инспектором Петербургского охранного отделения, а подобные люди и члены их семей были у спецслужб нового режима на особом счету. Судейкин был женат на актрисе Вере де Боссе, для которой это уже был третий брак. Кадры телевизионных передач 70–80-х годов XX века демонстрируют, что она (будучи тогда уже женой Стравинского, носившей его фамилию) все еще была весьма обворожительна и привлекательна. Когда она приехала в Париж, ей исполнился лишь двадцать один год, и тогда она, скорее всего, была просто неотразима.

У Судейкиных был свободный брак. Пара спокойно обсуждала различных любовников Сергея, а некоторые из них даже бывали в гостях у супругов. Когда Сергей в Париже познакомился с Борисом Кохно и у них завязался роман, Вера и Борис также подружились.

Судейкину важно было возобновить дружеские отношения с Дягилевым. Разумеется, он надеялся получить новые заказы на оформление постановок «Русских балетов», но даже если ему это и не удалось бы, любому неизвестному в Европе русскому художнику, пытавшемуся заявить о себе в Париже, было важно поддерживать хорошие отношения с импресарио. Стремясь угодить Дягилеву (которого он, впрочем, в разговорах со своей женой постоянно называл «монстром»), Судейкин решил пожертвовать Кохно. Возможно, юный Кохно уже слышал о Дягилеве, но более вероятно, что именно Судейкин подробно объяснил ему, кем тот являлся, и поведал грандиозные и увлекательные истории о нем. Когда Кохно однажды увидел Дягилева в фойе Театра Елисейских Полей, то, по собственному признанию, чуть не упал в обморок от его великолепия. После этого Судейкин преподнес Дягилеву подарок в знак своей любви и уважения. Этим подарком был Кохно.

П. Пикассо. Портрет Б. Кохно

У санкт-петербургских гомосексуалистов было принято передавать бывших любовников в новые руки. Так к Дягилеву часто попадали юноши из кружка Кузмина, таким же образом он встретил и Нижинского. В конце февраля Судейкин послал Кохно к Дягилеву. Молодому человеку было тогда шестнадцать лет.

Кохно был симпатичным юношей, писал стихи и интересовался искусством. После непродолжительной беседы Дягилев отправил его домой, на прощание сказав, что хотел бы вновь его увидеть37. На следующий день Кохно опять пришел к Дягилеву, и тот взял его на должность секретаря. На вопрос юноши о том, что должен делать секретарь, Дягилев ответил: «Секретарь должен сделать себя незаменимым»38. Кохно воспользовался этим советом и в начале марта уже сопровождал Дягилева в испанском турне.

В Испании Дягилев собрал танцовщиков и музыкантов, занятых в «Квадро фламенко». Там же начались репетиции «Шута». В середине апреля труппа отбыла в Монте-Карло, где оставалась примерно три недели, продолжая подготовку этого балета. Когда Прокофьев прибыл в Монако, чтобы наблюдать за процессом репетиций, его, по собственным словам, встретил абсолютный хаос. У концертмейстера Земской не получалось разобраться в музыке, Ларионов не мог поддерживать дисциплину, а Славинский был просто «пустая голова»39. Прокофьев немедленно взял на себя руководство: «…с Ларионовым сразу был заключен безмолвный союз. Он делал все, что я говорил, а я верил в его огромную изобретательность и хороший вкус»40. У Ларионова имелась толстая тетрадь с зарисовками поз и движений, и эти записи и легли в основу хореографии балета. «Славинского мы забрали в руки. Дягилев часто приходил на репетиции, и это было одно удовольствие, так как всегда он давал отличные советы»41, – писал Прокофьев в своем дневнике.

Парижские гастроли «Русских балетов» начались 17 апреля. В этот день давали сразу две премьеры сезона. Публика благосклонно встретила и «Квадро фламенко», и «Шута», хотя последний пользовался успехом только благодаря музыке Прокофьева и декорациям Ларионова (напоминавшим, по меткому замечанию Бакля, «Абрамцево […] после землетрясения»42). Ролан-Мануэль писал о «Шуте»: «…по крайней мере, с музыкальной точки зрения [это] самое выдающееся произведение, представленное нам русскими со времен войны»43, – то есть критик дал этому балету более высокую оценку, чем «Треуголке» де Фальи и «Пульчинелле» Стравинского. А журнал «Бонсуар» написал о Прокофьеве, что «завтра этот стеснительный молодой человек с бритой головой станет таким же знаменитым, как Стравинский»44.

К сожалению, ухудшившееся финансовое положение Дягилева отразилось на костюмах. Для их изготовления пришлось использовать материалы гораздо более низкого качества, чем до войны, и это вызвало много проблем при создании сложных экстравагантных нарядов. Артисты жаловались на то, что им сложно в них танцевать, а запутанный хореографический рисунок не облегчал им задачу. Тем не менее, как уже говорилось, работа Ларионова была принята позитивно. По словам Кирилла Бомона, «цветовые контрасты были столь динамичны и ослепительны, что смотреть на сцену было почти больно»45. «Шут» пошел гораздо дальше любого балета Дягилева, включая «Парад», в использовании футуристических и неопримитивистских приемов. То, что постановки таких художников, как, например, Пикассо (начавшего работать в театре позднее Ларионова) оттеснили «Шута» на задний план в истории европейского музыкального театра, произошло только из-за его несовершенной, неудачной хореографии, помешавшей ему добиться большого успеха у публики. Если бы Мясин еще работал у Дягилева и поставил хореографию «Шута», то этот спектакль стал бы более популярным, чем «Треуголка», и в любом случае его бы чаще включали в программу. После 1923 года «Шут» исчез из репертуара, и о нем практически забыли.

Лондонские гастроли прошли с таким же успехом, разве что балет «Квадро фламенко» был встречен с еще большим энтузиазмом, чем в Париже.

Несмотря на достаточно теплый прием, у Дягилева была огромная проблема. Стало ясно, что эксперимент с «Шутом», по крайней мере, в том, что касалось хореографии, не заслуживал продолжения. У него все еще не было своего балетмейстера, но он не хотел стать коммерческим импресарио, привозящим чужие спектакли. Поэтому он продолжил воплощать уже давно занимавшую его идею.

Еще во время войны, когда труппа отправилась в продолжительное турне по Америке, Дягилеву пришла в голову мысль разделить «Русские балеты» на две части: коммерческую труппу, обеспечивавшую постоянный доход, и небольшой коллектив для постановки новаторских спектаклей. По словам Григорьева, уверенность в том, что это осуществимо, Дягилеву придавал неслыханный успех «Чу Чин Чоу», музыкальной комедии, в течение четырех лет собиравшей полные залы в Лондоне. Он хотел «придумать балет, который шел бы постоянно». «Вот было бы счастье!» Григорьев на это ответил, что «подобное не только неосуществимо, но и смертельно ему [Дягилеву] наскучит». «Вовсе нет, – парировал Дягилев, – ты бы этим всем заправлял, а я бы занимался чем-нибудь другим»46.

Поиски источника постоянного дохода привели Дягилева к идее о реставрации русской придворной культуры, занимавшей его в предыдущем сезоне, когда он ставил оперу Чимарозы. Теперь вниманием Дягилева завладела «Спящая красавица» – новый многоактный балет, рассчитанный на целый вечер, на музыку Чайковского и в постановке Петипа. Для английской сцены Дягилев переименовал этот спектакль в «The Sleeping Princess» и подписал контракт с импресарио Освальдом Столлом на огромное количество представлений этого балета: они должны были проходить ежедневно в театре Альгамбра в течение всей зимы.

Решение Дягилева во многих смыслах было необычным. Ранее он уже ставил балеты, рассчитанные на целый вечер, но эти спектакли в основном были привезены из России для того, чтобы продемонстрировать мастерство солировавших в них Павловой (в «Жизели» в 1910 году) и Кшесинской (в укороченной версии «Лебединого озера» в 1911 году). Сам же он еще никогда не занимался такими грандиозными постановками, на подготовку которых у крупных стационарных театров уходили месяцы, а то и годы. Дягилев был почитателем творчества Чайковского, однако прекрасно знал, что в Европе его музыка никогда не могла рассчитывать на большой успех и признавалась несколько неоригинальной и недостаточно русской. Несомненно, Дягилев не был согласен с этим суждением, но не решался рискнуть своей репутацией, чтобы доказать обратное.

Вызывал удивление и сделанный им выбор в пользу Петипа. Дягилев построил свою балетную империю именно на отказе от созданного им хореографического языка. Он и его друзья еще со времен «Мира искусства» открыто выражали свое презрение к этому балетмейстеру. В 1902 году Бенуа писал: «…мы все же должны сознаться, что до истинного искусства г. Петипа далеко. Это очень прилично нарисованные, но лишенные всякой души, лишенные художественного темперамента академические рисунки»47.

Но после войны все изменилось. В 1920 году в Испании Дягилева сопровождал Стравинский, и они все время вместе играли музыку «Спящей красавицы». Тогда и возникла идея воскресить этот балет – высшее достижение петербургской академической балетной школы – в великолепном европейском городе. Подобная постановка представляла собой антитезу всему, на чем основывалась слава Дягилева, и, возможно, отчасти в этом и заключался ее шарм. Однако именно политический подтекст этого спектакля делал его таким особенным. Постановка балета, считавшегося вершиной придворной культуры Санкт-Петербурга, после окончательной победы большевиков в Гражданской войне являлась заявлением об определенной позиции. Предполагалось, что «Спящая красавица» станет грандиозной хвалебной одой искусству дореволюционной царской России. Ее должны были осуществить политические беженцы, не связанные с властью пролетариата, в столице страны, являвшейся важнейшим участником антибольшевистской коалиции.

Дягилев подписал контракт с проживавшим в Париже Николаем Сергеевым, бывшим балетмейстером Мариинского театра. У Сергеева сохранились записи Петипа, выполненные им во время постановки «Спящей красавицы», и он знал хореографию этого балета еще по Петербургу. На роль солистки Дягилев пригласил Ольгу Спесивцеву. Она уже танцевала в составе «Русских балетов» во время второго американского турне 1916 года, а теперь жила в Риге в весьма стесненных условиях. В Париж из Киева приехала еще одна беженка, жизнь которой была неразрывно связана с «Русскими балетами», – Бронислава Нижинская. Нувель разыскал ее во французской столице, чтобы узнать о ее планах. В последние годы Бронислава начала работать балетмейстером, и это могло стать для Дягилева великолепным решением его проблемы. Она была не только талантливой балериной с блестящей классической техникой, но и умела разрабатывать хореографию в духе Петипа. Оставался единственный вопрос: могла ли она вписаться в новый эстетический курс Дягилева.

Нижинская не видела Дягилева более семи лет и была потрясена тем, какое он выбрал художественное направление. «Возрождение “Спящей красавицы” представлялось мне абсурдом, провалом в прошлое», – писала она. «Это казалось опровержением фундаментальной “религии” труппы, в той форме, как ее задумал [Дягилев], и отказом от поиска новых балетных форм»48. Но у нее не было особого выбора: других трупп такого высокого уровня не существовало, а у нее не было средств для реализации собственных проектов.

Разумеется, Бронислава Нижинская была не единственной, кто удивился или даже осудил идею Дягилева. Но у него был как минимум один верный союзник: Игорь Стравинский. В политическом отношении композитор был, возможно, еще большим противником большевиков, чем Дягилев, и он также очень хотел дистанцироваться от прогрессивных течений в искусстве. Стравинский поддержал задумку Дягилева словом и делом. Он выполнил оркестровку антракта, никогда не исполнявшегося ранее, – по словам Дягилева, царь тогда посчитал эту часть произведения Чайковского скучной49. (Впрочем, стремление представить сочинение Чайковского в аутентичной оркестровке не помешало Дягилеву внести серьезные купюры в партитуру, а также включить в нее знаменитый «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик»). 18 октября в газете «Таймс» Стравинский опубликовал длинное «открытое письмо» к Дягилеву, в котором восхищался автором музыки «Спящей красавицы», пытаясь, как это охарактеризовал Сергей, «защитить талант Чайковского в Европе от всеобщего непонимания»50.

До того как Дягилев решил поручить Баксту художественное оформление балета, он рассматривал кандидатуры двух других художников. Сначала Дягилев «сделал все возможное»51, чтобы привлечь к постановке Андре Дерена, но этот проект не вызвал у последнего никакого интереса. Затем некоторое время Дягилев подумывал пригласить Бенуа – с его глубоким знанием культуры и истории XVIII века он, как никто другой, мог прочувствовать атмосферу балета. Однако Бенуа все еще находился в Петрограде: он посвятил себя спасению коллекций Эрмитажа и не мог все бросить. И только тогда очередь дошла до Бакста.

Бакст был достаточно профессионален, чтобы предугадать большие сложности подобной постановки, и знал, что Дягилеву без него не справиться. С 1914 года Бакст оформил для него лишь один-единственный балет («Женщины в хорошем настроении» в 1917 году), а теперь, незадолго до премьеры своей самой крупной и дорогостоящей постановки, старинный друг внезапно обратился к художнику с предложением выполнить более ста костюмов и декорации для трех актов. Бакст не доверял Дягилеву, памятуя об истории с «Волшебной лавкой» (когда его в последний момент заменили Андре Дереном). В то же время он чувствовал себя уязвимым: модернизм бурно развивался в послевоенные годы, а художник не спешил связывать свое имя с такой старомодной постановкой, как «Спящая красавица». Поэтому он потребовал, чтобы его пригласили в следующий новый проект Стравинского, находившийся еще в зачаточном состоянии и впоследствии получивший название «Мавра». Бакст полагал, что любая постановка на музыку Стравинского всегда будет считаться авангардной, и участие в ней могло бы, в случае необходимости, восстановить его репутацию. Впрочем, Бакст ошибался, приписывая «Мавре» авангардный характер, но это было не важно, так как этот спектакль ему все равно оформить не дали.

Дягилеву предстояло набрать огромное количество новых танцовщиков и балерин, гораздо больше, чем он когда-либо нанимал. На все ведущие роли нужно было поставить по три состава артистов, чтобы они могли выступать каждый день, а главную партию должны были исполнять даже пять балерин: помимо Спесивцевой в спектакле принимали участие Вера Трефилова, Любовь Егорова, Лидия Лопухова и тогда еще молодая Вера Немчинова52. На роль феи Карабос пригласили Карлотту Брианцу, танцевавшую в 1890 году партию Авроры во время мировой премьеры балета в Санкт-Петербурге, что стало еще одним реверансом Дягилева в сторону традиций, казавшихся ему в молодости столь избитыми.

На роль королевы Дягилеву требовалась высокая миловидная актриса, способная прочувствовать атмосферу балета. Ему не пришлось долго искать: Вера Судейкина прекрасно подходила на эту роль, так как обладала внешней красотой и петербургской закваской. Вполне возможно, что за этим выбором стоял Стравинский, так как незадолго до того у него начался роман с этой актрисой, причем в роли сводника выступил Дягилев. Больше всех от этой любовной истории пострадал Сергей Судейкин – за короткое время он потерял из-за Дягилева и его окружения не только молодого любовника, но и жену. Даже для проповедовавшего свободную любовь Судейкина это было уже слишком, и он начал жаловаться своему покровителю на чрезмерность его запросов, не постеснявшись при этом прибегнуть к эмоциональному шантажу и угрозам:

«Я очень сожалею, что беспокою тебя. Я так тебя люблю и ценю. […]Равновесие моей жизни знает только В[ера] А[ртуровна]. Я тебя очень прошу и буду весьма признателен, если ты ее немедленно отпустишь. […]Я думаю, что ты за это время узнал В. А. Это исключительно сильная и честная натура. Подумай, сейчас ей предстоит или уехать без твоего согласия, или сознавать, что моя работа и здоровье не на той высоте, на какой могли бы быть. Согласись, положение ее безвыходное!Я дал тебе Бориса (если он тебе надоел, я охотно возьму [его] обратно) и В. А. Этим я показал свою любовь [к тебе] […].Ты, вероятно, знаешь или слышал, что у меня бывают иногда припадки бешенства (это следствие моей болезни), и я не желал бы доставить мучительные минуты моей жене, которую я боготворю. […] Игорь, с которым я виделся и завтракал, испытал мое бешенство на себе и находит, что Вера должна немедленно приехать»53.

Из письма следует, что Судейкин был в курсе бурного романа своей жены со Стравинским и, возможно, также знал, что их свел Дягилев. Сергей не отреагировал на мольбы Судейкина, и некоторое время спустя тот послал ему новое письмо, на этот раз с жалобами на свое здоровье. Судейкин написал, что доктор запретил ему волноваться, так как, в противном случае, у художника может отказать сердце. В конце он добавил: «Я доказал тебе свое отношение, отпустив на 50 дней жену, которую я обожаю. Я уверен, что ты поймешь меня и доставишь в полном порядке драгоценнейшую для меня жизнь […]. Мой доктор присоединяется к моей просьбе»54.

Впрочем, Дягилев был более чем готов «доставить» Веру ее супругу, так как уже осознал, что роман Стравинского и Судейкиной начал приобретать более серьезный характер, а Сергей не хотел нести ответственность за семейную драму55. Еще до конца года Вера Судейкина вернулась к своему мужу, и пара написала Дягилеву письмо, в котором Вера благодарила Дягилева за то, что он ее «отпустил»56.

К тому моменту премьера «Спящей красавицы» уже состоялась, и у Дягилева были дела поважнее, чем разбираться в сексуальных эскападах своего окружения.

Задолго до премьеры Бакст переживал из-за абсурдно короткого срока, отведенного ему на подготовку такой широкомасштабной постановки. За два месяца он должен был своими руками изготовить более двухсот эскизов костюмов и макетов декораций. «И я еще не говорю, – писал он Дягилеву, – о париках, обуви и украшениях […] в императорских театрах они выделяют полтора года на постановку такого грандиозного балета»57. Чрезвычайно сжатые сроки подготовки спектакля не повлияли на представления Дягилева о высоком качестве оформления: за несколько дней до представления он расстроил до слез портных, потребовав внести изменения в экстравагантные костюмы. Как всегда, он лично руководил световой репетицией.

«Тот, кто никогда не присутствовал на световой репетиции [с участием] Дягилева, не мог знать, что его там ожидает. При необходимости репетиции продолжались до поздней ночи. В такие моменты его не волновала ни растущая плата за сверхурочную работу, ни сколько часов это занимает, ни даже тот факт, что он уже давно ничего не ел. Если участники репетиции демонстрировали признаки недовольства, то он давал им десять – пятнадцать минут отдохнуть. Но как только время паузы истекало, он произносил короткое: “Continuez, s’il vous plaît”. Они тихо осыпали его проклятиями, но делали то, что от них требовалось»58.

Но никакие усилия не могли скрыть того, что он пошел на огромный риск, решив поставить такой экстравагантный спектакль с настолько плохо подготовленной для этого труппой. Разумеется, он уже и раньше рисковал, но тогда в случае провала он всегда мог обратиться к старому репертуару. Еще ни разу успех сезона не зависел от одной-единственной новой постановки – его ангелы-хранители всегда оберегали его от катастроф. Но со «Спящей красавицей» случилось иначе.

Все не заладилось уже во время премьеры. В театре Альгамбра сломалось техническое оборудование сцены, и из-за этого часть декораций обрушилась. Их нужно было починить в перерыве, и Дягилев велел оркестру играть Пятую симфонию Чайковского, чтобы заполнить образовавшуюся паузу. Стравинский писал позднее:

«В тот вечер, вероятно, из-за того, что он так тяжело трудился и потратил так много энергии, у него случился нервный срыв. Он рыдал как ребенок, и окружающим было сложно его успокоить. Будучи суеверным, он увидел в этом инциденте плохое предзнаменование и, похоже, потерял веру в свое новое творение, которому отдал так много душевных сил и энергии»59.

«Спящую красавицу» давали в Лондоне 105 раз, поначалу семь, а затем восемь раз в неделю, но она не добилась ожидаемого успеха. Спектакль привлекал все меньше зрителей, и в начале 1922 года дирекция театра Альгамбра решила снять его с программы. Дягилев остался должен 11 тысяч фунтов Столлу. Еще до того, как состоялось последнее представление, Дягилев оставил свою труппу на попечение Нувеля, а сам, чтобы избежать встречи с кредиторами, яко тать в нощи, бежал на материк. Прошло всего несколько месяцев с того дня, когда он приветствовал английского короля в его ложе, а теперь он был вынужден опасаться ареста. Еще никогда он не терпел таких огромных убытков, и казалось, что на этом история «Русских балетов» закончится.