Книга: Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

Назад: XXII Парад революций 1915–1917

Дальше: XXIV Знакомство с Кохно и приближение катастрофы 1919–1922

XXIII

Письмо Нувеля

1917–1919

Последствия Октябрьской Революции, произошедшей в России, вскоре должны были отразиться на труппе Дягилева и необратимо изменить ее, но пока, во второй половине 1917 года, еще казалось, что коллектив вернулся к привычному, сложившемуся до войны ритму работы.

После премьеры «Парада» о «Русских балетах» повсюду заговорили, а Дягилев опять стал королем творческого Парижа. «В прошлую среду, выходя со спектакля “Ballets Russes”, я безуспешно пытался Вас разыскать, – писал Дягилеву Клод Дебюсси, – я позвонил в Шатле, но, думаю, было бы легче дозвониться до Господа Бога»1.

«Парад» также тесно связал «Русские балеты» с совершенно новой группой деятелей искусства, которым предстояло прийти на смену великим мастерам эпохи fin de siècle, окружавшим труппу в довоенный период. На премьере, разумеется, присутствовал поэт Гийом Аполлинер, написавший статью для программки, а также художники Хуан Грис и Хоан Миро, композиторы Франсис Пуленк и Жорж Орик. Впоследствии эта авангардная публика начала определять образ «Русских балетов» не только из зала, но и из-за кулис, войдя в состав новой творческой группы Дягилева. Но в 1917 году до этого еще было далеко. Из-за своего вненационального характера «Парад» казался не увертюрой к новым тенденциям, а временным отступлением от традиций. После гастролей в Париже труппа готовилась к серии спектаклей в Мадриде и Барселоне, а также к новому турне по Южной Америке.

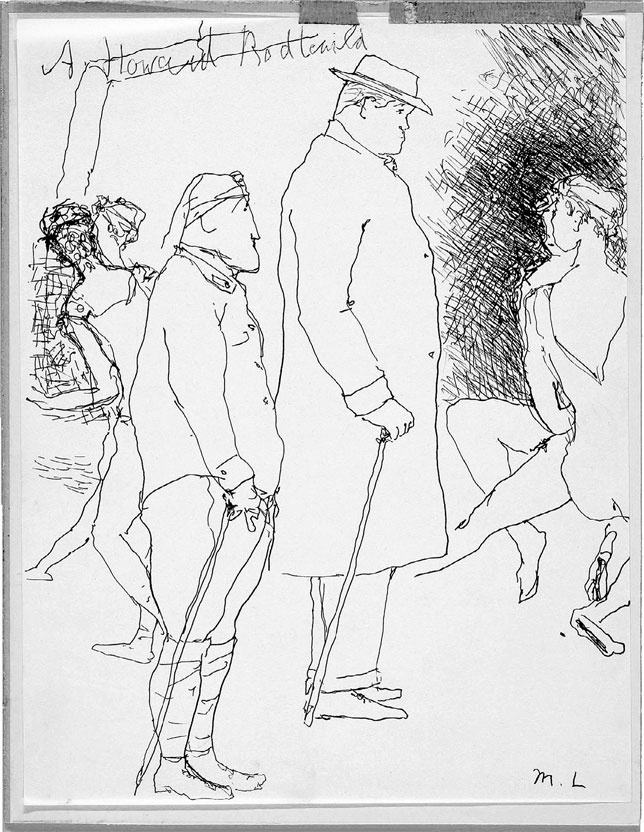

Г. Аполлинер и С. Дягилев. Рисунок М. Ларионова

Дягилев подписал контракт на заокеанское турне уже больше года назад, условия его были примерно такими же, как и условия вторых, столь плачевно закончившихся гастролей по Соединенным Штатам: труппа должна была ехать без Дягилева, звездой программы предстояло стать Вацлаву Нижинскому. Правда, Нижинскому не нужно было брать на себя повседневные заботы, связанные с руководством, – этим собирался заняться Григорьев, – но он должен был стать лицом труппы, привлекавшим публику. Нижинский собирался присоединиться к труппе в Испании, где в течение нескольких недель должен был участвовать в спектаклях.

Сейчас, по прошествии времени, невозможно точно установить, когда у Нижинского проявились первые признаки фатального упадка умственных способностей. Уже во время первого американского турне его поведение выглядело временами довольно странно. И теперь, в Испании, он снова вел себя непредсказуемо и иррационально. Он вдруг решил нарушить условия ранее достигнутого соглашения, отказавшись ехать в Южную Америку, и танцевать в Барселоне. Дягилеву пришлось призвать на помощь полицию, чтобы та взяла танцовщика под стражу и заставила выполнять обязательства по контракту.

За несколько недель, проведенных «Ballets Russes» в Мадриде, король Испании Альфонс не пропустил ни одного спектакля и пригласил труппу дать несколько закрытых представлений в театре королевского дворца. Дягилев вновь увиделся с Мануэлем де Фальей и прослушал первую версию его партитуры испанского балета, постановку которого планировал уже некоторое время. Исполнение прошло в присутствии художников Сони и Робера Делоне, русско-французской пары, тесно связанной с труппой в испанский период. Дни были посвящены работе, вечера – развлечениям. Дягилев, Мясин и другие артисты приходили в полутемные танцевальные залы посмотреть на танцоров фламенко. Если не считать неприятного инцидента с Нижинским, атмосфера в труппе была радостной и насыщенной новыми идеями.

Тем временем к труппе примкнул Пабло Пикассо, и Дягилев отводил ему все более важную роль в планах на будущее. Присутствие Пикассо объяснялось не только перспективой творческого сотрудничества, но и тем, что он заинтересовался одной из балерин Дягилева, Ольгой Хохловой. Она пришла в труппу несколько лет назад, звездой не была, но станцевала несколько значимых партий, в том числе в балете «Менины», снова включенном в репертуар для испанских гастролей. Интерес Пикассо к Хохловой вспыхнул еще в Италии, но танцовщица не сразу поддалась чарам испанского художника, привыкшего к легким победам. Она отказалась с ним спать до заключения брака, что немало способствовало любовному пылу Пикассо и повлекло за собой предложение руки и сердца. Дягилева эта ситуация устраивала: потеряв второстепенную артистку, он принял «зятем» в балетную семью величайшего художника Европы.

П. Пикассо. Рисунок Л. Бакста

Для Пикассо сотрудничество с труппой Дягилева также было выгодным. Прежде всего, под влиянием Дягилева Пикассо изменил свою внешность и манеры. Неотесанный обитатель Монмартра сменил комбинезон и эспадрильи на бриджи и галстуки и с удовольствием сопровождал Дягилева на официальных приемах и ужинах. Но самым важным было то, что принадлежность к труппе Дягилева позволила Пикассо продемонстрировать свое искусство более широкой, состоятельной и разнообразной интернациональной публике, чем это было возможно в шумном, скандально известном, но все-таки замкнутом мирке парижского авангарда. Дягилев даже представил художника королю Альфонсу, потребовавшему показать «Парад» в Мадриде. К тому же Пикассо нашел общий язык с одним артистом Дягилева, также любившим соблазнять женщин и посещать проституток, хотя и не афишировавшим этого: с Леонидом Мясиным.

Труппа с Нижинским уехала в Южную Америку, а Дягилев, Мясин, Хохлова и Пикассо остались в Испании. Все знали, что отсутствие Дягилева сулит турне неудачу, и уже скоро оправдались самые пессимистичные прогнозы. Проблемы с транспортом, страх перед атакой подводных лодок, пожар, уничтоживший декорации к «Призраку Розы» и «Клеопатре», – все это были пустяки по сравнению с главной проблемой гастролей: набирающей силу душевной болезнью Нижинского. Григорьеву, руководителю турне, становилось все сложнее справляться с совершенно непредсказуемым поведением Нижинского, с его страхами и навязчивыми идеями. Время от времени Нижинский отказывался выступать, у него появились симптомы шизофрении. Он нанял себе охрану, боясь покушения на свою жизнь со стороны многих людей, в том числе Григорьева. В середине сентября Нижинский окончательно погрузился в разрушительный психоз, навсегда отлучивший его от сцены и лишивший разума. 26 сентября в Буэнос-Айресе он выступил с «Русскими балетами» в последний раз, в двух своих самых любимых спектаклях: в «Призраке Розы» и «Петрушке». После того как труппа села на обратный корабль в Испанию, оставшийся в Буэнос-Айресе Нижинский дал бенефис в пользу Красного Креста, но спектакль превратился в полнейший хаос. После этого Le Dieu de la Danse больше никогда не выходил на сцену.

В октябре 1917 года Дягилев без особой надежды на успех пытался найти новые контракты, чтобы удержать труппу на плаву. Ему удалось организовать несколько выступлений в Барселоне, Мадриде и Лиссабоне, надеясь, что это позволит артистам пережить хотя бы предстоящую зиму. Других ангажементов в обозримом будущем не предвиделось. Но и эти представления не обошлись без трудностей. В Испании началась эпидемия гриппа (первые волны той болезни, которая скрутит всю Европу и впоследствии будет именоваться «испанкой»), поразившая некоторых танцовщиков и удерживавшая публику дома. В Лиссабоне труппу задержал государственный переворот, полностью парализовавший Португалию. Когда неразбериха улеглась, «Русские балеты» дали несколько представлений в театрах Колизей и Сан-Карлуш. После этого у Дягилева не осталось никаких перспектив заработка, и он застрял в Лиссабоне. Оттуда он послал любимой мачехе телеграмму с новогодними поздравлениями.

За этот чрезвычайно напряженный год Дягилев несколько раз писал родственникам в Петрограде, не теряя надежды узнать что-нибудь о братьях. В преддверии нового, 1918 года ситуация была крайне неясной, никому не было известно, что собирается предпринять новое, большевистское, правительство. Впервые у Дягилева не оказалось близких к власти знакомых, способных дать прогноз предстоящих событий. Отвечала ли в то время его мачеха на его телеграммы, неизвестно.

3 марта 1918 года Ленин подписал одиозный Брестский мирный договор, согласно которому Россия с большими территориальными потерями выходила из войны с Германией. Так в одночасье Россия стала изгоем в международном сообществе, а Дягилев, Мясин и большинство артистов превратились в лиц без гражданства. Нельзя сказать с уверенностью, доходили ли слухи о предстоящем мире до Дягилева, но за день до официального известия о договоре Дягилев написал мачехе: «Ужасно беспокоюсь, сообщи новости». Эта телеграмма Дягилева стала последней из полученных ею2.

В начале 1918 года Дягилеву с помощью де Фальи удалось организовать гастроли по испанским городам. Выступления начались 31 марта в Вальядолиде и прошли затем в Саламанке, Бильбао, Логроньо, Сарагосе, Валенсии, Алькое, Аликанте, Картахене, Сан-Себастьяне, Мурсии, Кордове, Севилье, Малаге и Гранаде. Несмотря на то что был выбран классический репертуар, публика этих провинциальных городов была совершенно не готова увидеть то, что предлагалось ее вниманию. Хуже того, старые обветшалые театры не имели оснащения, необходимого для труппы, до войны выступавшей лишь в крупнейших европейских городах, перед членами правящих династий, аристократией и верхушкой буржуазии. Один из дягилевских танцовщиков сломал ступню, проломив гнилой настил сцены. Спектакли приносили недостаточно денег, чтобы платить по счетам, большинство артистов получали деньги только на карманные расходы, едва позволявшие им не умереть с голоду. Изношенную одежду и обувь было нечем заменить, и, чтобы как-то выйти из положения, артистам приходилось в повседневной жизни носить костюмы и обувь, предназначавшиеся для спектаклей, не включенных в репертуар. Когда заболела маленькая дочка Соколовой Наташа, Дягилев, чтобы оплатить врача, собрал все свои оставшиеся деньги – медные и серебряные монеты разных стран3. Казалось, что в Испании труппа прекратит свое существование, не дождавшись близкого конца войны.

Дягилев предпринял отчаянную попытку заключить новый контракт в Лондоне, где зрители пока еще ходили в театры и была возможность хоть немного заработать. За год до этого Дягилев ездил в Лондон в надежде договориться о серии выступлений, но тогда переговоры с Томасом Бичемом ни к чему не привели. В тот раз Дягилев представил вниманию британцев музыку Скарлатти (из балета «Женщины в хорошем настроении») и музыку из «Парада». Первое произведение произвело хорошее впечатление, но идея балета с декорациями «этого ужасного Пикассо» была слишком смелой для жителей Туманного Альбиона. В конце концов Бичем решил устроить сезон исключительно английской музыки, и там места русским уже не нашлось4. Теперь же, после подписания Брестского мира, о русском сезоне у Бичема не могло быть и речи. Поэтому от полнейшей безысходности Дягилев принял предложение мюзик-холла Колизей. Дягилев всегда (в отличие, например, от Павловой) относился к мюзик-холлам с пренебрежением, считая, что русское балетное искусство не может опуститься до уровня фокусников, акробатов и дрессированных собачек, но теперь у него не было выбора. Дягилев подписал контракт на серию выступлений в течение нескольких месяцев и тем самым спас свою труппу. По возвращении в Испанию артисты встречали его как героя.

Однако возникли новые проблемы. Французское правительство отказало русским в проезде по своей территории: переплыть из Франции в Англию через Ла-Манш труппа не могла. Другой вариант – плыть в Англию из Испании – был смертельно опасным из-за подводных лодок и в любом случае не рассматривался из-за аквафобии Дягилева. Находясь в Барселоне, он вел переговоры с французскими дипломатами в Мадриде. Это было серьезное испытание для его нервной системы. Нищета, борьба за выживание, сумасшествие Нижинского, все трудности прошедшего года тяжким грузом лежали на его плечах, пока он боролся с французскими властями, отказавшимися пропустить труппу в Англию. К тому же за этот год ухудшились его отношения с Мясиным. Повзрослев, набравшись опыта как танцовщик и хореограф, Мясин стремился к большей независимости, и уже сам этот факт порождал конфликты с Дягилевым.

Когда уже казалось, что французские власти готовы пойти навстречу, Дягилев один отправился в Мадрид, чтобы уладить последние детали, но там он столкнулся с новыми препятствиями со стороны французов. Дягилев испробовал все, но было напрасно ждать помощи от русских дипломатов, не понимавших, какое правительство они представляют. Поддержал Дягилева только испанский король. Когда в конце концов Сергей отправил в Барселону телеграмму с хорошими вестями и не получил от Мясина ни слова в ответ, что-то в нем надломилось. И хотя, принимая во внимание обстоятельства, нервный срыв Дягилева вряд ли был притворством, он все же не упустил возможность поиграть на эмоциях Мясина:

«Я здесь работаю с девяти утра до ночи. По приезде узнал, что французы не хотят нас пропускать и вернулись к своему предыдущему отказу. Я обращался во все инстанции и дергал за все ниточки. Французы не сдались и опять попросили англичан пропустить нас по морю. Я опять устроил сцену, и возникли новые препятствия. Я делал невозможное. В Мадриде не было никого, кто не был бы задействован, помогая нам. Я трижды умолял короля пропустить нас и, наконец, получил разрешение. Как только это произошло, мои нервы не выдержали, и мое состояние резко ухудшилось. […] Видимо, иногда нужно объясниться, учитывая, что ты не хочешь ни понимать, ни чувствовать. Когда я думал, что, наконец-то, преуспел, я послал тебе телеграмму, но получил ответ лишь от Лопуховых. От тебя ни одного ласкового слова, ни слова благодарности за мою теплоту. Я очень часто спрашивал, не пришло ли от тебя сообщение.Я был очень подавлен и постоянно плакал, я вынужден был постоянно покидать стол, потому что не мог сдержать слез. Делоне пытались меня развеселить и пригласили меня на ужин. […] Мне очень тяжело без моей семьи, любимых и друзей, без капли нежности.Однажды ты поймешь все это, и тогда солнечный луч озарит твое стеклянное сердце. Неужели мне не суждено вызвать у тебя теплоту солнца русской весны?»5

Еще не вполне придя в себя, Дягилев переправил свою труппу сначала через Пиренеи в Париж, а затем через Ла-Манш в Лондон.

Для долгого испанского периода характерны не только нищета и борьба за выживание. Это время было насыщено мощнейшими творческими импульсами, вызванными соприкосновением с богатой народной музыкой и особенно с испанским танцем. В Испании, возможно, в единственной из всех европейских стран, была еще жива традиция народного танца, исполнявшегося в кафе и в танцевальных залах, с самобытной системой обучения. Испанский танец, в первую очередь фламенко, произвел неизгладимое впечатление на Мясина, чьими усилиями этот вид искусства впоследствии стал частью русского балета. Учителем и главным проводником в мир испанского танца для Мясина и Дягилева был редкостно одаренный танцовщик фламенко Феликс Фернандес-Гарсия, с которым Сергей познакомился в Гранаде. Фернандес-Гарсия разработал оригинальную систему записи сапатеадо, отбивания ритма каблуками, и умел петь сегидилью и алегриас во время танца. Дягилев заключил с ним контракт на обучение Мясина испанскому народному танцу, надеясь также, что в будущем Фернандес-Гарсия мог бы станцевать в испанском балете на музыку де Фальи.

В России существовал особый культ Испании, основанный на идее, что Испания и Россия якобы являлись параллельными культурами. Две эти древние, но задремавшие цивилизации пытались вновь занять достойное место в рамках европейского мейнстрима. Обе нации были отмечены печатью сопротивления иноземным захватчикам (Россия – татаро-монголам, Испания – маврам), обе тесно связаны с миром Востока. У Дягилева этот русский культ Испании преобразовался в концепцию «латино-славянской культуры», которая должна была положить конец господству немецкой культуры в Европе. Взяв на себя роль идейного вдохновителя творческой коалиции славянских и латинских стран, он пытался придать новое значение «Русским балетам», быстро терявшим связь с родиной. В самом деле, за время войны количество участников труппы настолько сократилось, что Дягилеву пришлось нанять целую группу английских артистов (с русифицированными фамилиями), чтобы труппа могла выступать в полном составе. «Русские балеты» становились все менее русскими.

Дягилев дал несколько интервью «Дейли мейл», позволив себе необыкновенно резкие политические высказывания, открыто критикуя всю немецкую традицию в европейской культуре:

«Солдаты, возвращаясь в Лондон, вынуждены наблюдать, как немецким идолам поклоняются все с тем же идиотизмом и отсутствием критического взгляда, что и раньше. Брамс – это не более чем окаменелый труп. Бетховен навязан вам немецкой пропагандой. Бетховен, мои дорогие англичане, – это мумия. […] Война была не более, чем сражением двух культур, и это сражение завершилось не победой оружия. […] Давайте включать в наши программы произведения, имевшие когда-то художественное значение, примеры немецкого классицизма, но только в качестве противопоставления великолепию и жизнерадостности латино-славянского искусства. Однако, когда нас в течение целого года приглашают на заупокойные службы, такие, как фестиваль Бетховена или большой концерт Вагнера, то мы больше не в состоянии дышать, работать или творить»6.

Никогда еще Дягилев не отзывался с таким пренебрежением о кумире своей юности Вагнере, как в этом интервью, но и здесь это прозвучало скорее как полемика с самим собой, нежели с «онемечившимися», по его мнению, английскими критиками7. Эти агрессивные выпады, так мало служащие его же целям, кажутся скорее всплеском подавленного разочарования, чем обдуманным поступком человека, раньше умевшего старательно избегать политически окрашенных высказываний в прессе.

Несмотря на то что балетные номера чередовались с выступлениями собачек и фокусников, сезон в лондонском Колизее имел грандиозный успех. «Ballets Russes» встретили как блудного сына, вернувшегося в лоно семьи, а публика была более разнообразной, чем когда-либо раньше. На спектакли приходил новый интеллектуальный, буржуазный, авангардный зритель, прежде избегавший Ковент-Гарден, но теперь заинтересовавшийся новыми тенденциями в развитии балета. Известие о том, что на Дягилева работает Пикассо, вызвало у этой аудитории, в отличие от Бичема, огромный интерес. Сейчас у Дягилева появилась еще одна причина укрепить сотрудничество с Пикассо, и он надеялся, что художник примет участие не только в лондонской постановке «Парада» и в испанском балете де Фальи, но и в новом проекте, построенном вокруг образа Пульчинеллы, центральной фигуры комедии дель арте.

П. Пикассо. Портрет Л. Мясина

Дягилев приложил все старания, чтобы заманить «cher Pica» в Лондон. Сначала он поручил Мясину написать письмо Пикассо, зная о симпатии художника к хореографу, и, когда это не дало ожидаемого результата, через несколько дней написал сам. Дягилев упрекнул Пикассо в том, что тот не ответил на его телеграммы, напомнил о приближающейся премьере «Парада» и подчеркнул, что хотел бы начать работу над «Пульчинеллой», для чего было необходимо присутствие художника. Кроме того, он сообщил, что выделил 10 тысяч франков на большой портрет Мясина в образе Пульчинеллы («должна получиться великолепная картина»), и постарался обрисовать лондонскую жизнь в самом радужном свете, чтобы воодушевить Пикассо:

«Все здесь дышит жизнью, нам всего хватает, еда отличная и мы в тепле. В Лондоне многолюдно. Театры пользуются большим успехом, чем когда-либо, и мы работаем как негры. А Ольга? Неужели она навечно распрощалась с искусством танца? Это весьма печально! Мясин сожалеет об этом как хореограф, а я – как бывший поклонник. Я лишь надеюсь как можно скорее увидеться с вами вновь и в ожидании новостей обнимаю вас обоих»8.

Но Пикассо не сразу получил это послание (Дягилев отправил письмо в Биарриц, в то время как адресат находился в Париже). Художник прибыл в Лондон не раньше весны 1919 года и портрет Мясина не написал. Однако Пикассо все же оформил оба балета, что на тот момент было самым важным.

11 ноября 1918 года было подписано соглашение о прекращении огня, и война закончилась. 18 ноября труппа сыграла в Лондоне свой тысячный спектакль, но Дягилев не захотел праздновать это событие, опасаясь, что торжества могли накликать беду. За долгий зимний сезон в Англии балет с декорациями Пикассо так и не был представлен вниманию публики. Правда, Дягилев запустил два новых для британской столицы спектакля, оформленные Ларионовым: 21 ноября состоялась лондонская премьера «Полуночного солнца», а 23 декабря – «Русских сказок». «Русские сказки», шедшие в Лондоне под названием «Children’s Tales», пользовались особым успехом, Соколова даже назвала эту постановку самым удачным балетом лондонского сезона9. Восхищение публики неопримитивистскими декорациями Ларионова упрочило убеждение Дягилева, что зрители готовы принять Пикассо в рамках «Русских балетов», и потому работы над «Треуголкой» де Фальи и над лондонской премьерой «Парада» активно продолжались.

В то время как подготовка к спектаклям шла полным ходом, Дягилев подводил итоги 1918 года. Этот год был самым трудным в истории его труппы, но будущее «Русских балетов» вновь представлялось радужным. В Лондоне Дягилев нашел нового, живо заинтересованного зрителя, более подготовленного, по сравнению с довоенной публикой, принять авангардный балет. Не покладая рук он трудился над восстановлением труппы и над осуществлением тех новых идей, которые созрели в течение 1915–1916 годов. Но его личная жизнь в это время оставалась напряженной и полной сомнений. Его отношения с Мясиным становились все хуже, кризис следовал за кризисом. Дягилев ничего не знал о своих родственниках, а ближайших друзей не видел уже много лет. Разумеется, время от времени он испытывал чувство одиночества и отчаяния. Ансерме, встретившийся с ним весной 1919 года, писал, что Дягилев «постарел и весь скукожился»10.

Подготовка «Треуголки» в апреле 1919 года получила новый стимул, когда Дягилев отправился в Париж, чтобы обсудить условия работы и составить контракт с так и не приехавшим в Лондон Пикассо. Пятнадцатого числа документ был наконец подписан. По условиям договора Пикассо не только должен был получить 10 тысяч франков за эскизы, но и был обязан с 20 мая присоединиться к труппе в Лондоне и остаться с ней вплоть до премьеры, назначенной на 22 июля11. Подписав этот контракт, Пикассо всерьез приступил к работе над «Треуголкой».

Еще одним давно приостановленным и теперь срочно возобновленным проектом стал спектакль «Волшебная лавка», переложение классического балета «Фея кукол», самой первой балетной постановки, увиденной Дягилевым во время его поездки по Европе в юношеские годы. Для музыкального сопровождения он подобрал ряд фрагментов из произведений Россини, а оркестровать балет поручил Респиги. В 1917 году, обсуждая эту постановку с Бакстом, Дягилев попросил его сделать эскизы декораций и костюмов. Бакст не стал подписывать контракт с Дягилевым и впоследствии жалел об этой оплошности. В течение 1918 года Бакст работал над спектаклем и, вероятно, в начале 1919 года выслал Дягилеву несколько эскизов костюмов. Эти эскизы Дягилева не впечатлили, и он решил попробовать нечто иное12. Он послал Мясина в Париж для переговоров с Андре Дереном, художником-фовистом, с которым познакомился еще в 1906 году во время Выставки русского искусства, проходившей в рамках Осеннего салона. Звезда Дерена с тех пор разгоралась все ярче, и он стал одним из знаменитейших художников Франции. Похоже, он сам намекнул, что с удовольствием поработал бы с «Русскими балетами». Дягилев не упустил такой возможности13, и они вскоре пришли к соглашению: с середины мая Дерену также предстояло присоединиться к труппе в Лондоне. С этого момента независимо друг от друга над одной и той же постановкой трудились два художника. Кто-то был лишним, и Бакстом пришлось пожертвовать. Вместо того чтобы открыто обсудить сложившуюся ситуацию, – а этот разговор выставил бы Дягилева в неприглядном свете, – он решил поставить перед Бакстом невыполнимую задачу. Примерно в середине мая Дягилев вдруг написал, что хотел бы получить эскизы в очень короткий срок, рассчитывая на то, что в этом случае Бакст откажется от сотрудничества. Так и случилось. Бакст написал в ответ гневное письмо, полное упреков и подчеркиваний: «Это действительно безответственно и позорно. Целый год молчать, как труп, и не отвечать на мои письма; [ты] ни словом не намекнул мне, что готовишь сейчас новую постановку, и теперь я вдруг получаю [от тебя] письмо»14. Разумеется, Бакст не захотел работать на таких условиях, но тогда он еще не подозревал, что в Лондоне уже разрабатывал свою концепцию оформления балета Дерен. Когда же Бакст узнал, что ему предпочли Дерена, то, конечно, разозлился. По старинной дружбе, пережившей немало бурных лет, был нанесен еще один удар. По словам Мясина, Дягилев «был беспощаден во всем, что касалось работы на благо труппы. В его жизни не было ничего важнее художественного совершенства его спектаклей, и ничто, даже многолетняя дружба, не должно было стоять у него на пути»15. Так, наверное, и было, но постоянные конфликты, порождаемые таким подходом, далеко не всегда положительно влияли на качество постановок. Кроме того, чем старше становился Дягилев, тем более разрушительное действие оказывали эти ссоры на его душевное состояние.

А пока от морального перенапряжения сломался не Дягилев, а человек, пришедший в труппу со стороны. Феликсу Фернандес-Гарсия, наставнику и проводнику Дягилева и Мясина в мире испанского народного танца, было предложено выступать по контракту в «Русских балетах», в первую очередь в балете де Фальи, над музыкой и хореографией которого начали серьезно работать еще в 1918 году. Танцовщик, приехав в Лондон вместе с труппой, продолжал обучение Мясина секретам фламенко и канте хондо. Однако, когда Феликс, предполагаемый солист «Треуголки», должен был присоединиться к остальным артистам в постановочном танце, оказалось, что он на это не способен. Его мастерство основывалось на импровизации и не могло вписаться в четкую структуру. Мясин пробовал ставить метроном во время репетиций Фернандес-Гарсии, но это лишь мешало артисту. Феликс расстраивался, нервничал, и его шансы на роль в «Треуголке» становились все призрачнее. Тем временем Мясин, продолжая стремительно развиваться, освоил технику и новаторские приемы Феликса и собирал все похвалы за то, во что испанец вложил столько труда. Это еще больше обижало несчастного танцовщика. Еще в Испании выяснилось, что Феликс – человек чрезвычайно тонкой душевной организации (в Испании друзья называли его «el loco»), и напряжение перед премьерой, а может, и охватившее его в Лондоне чувство одиночества довели Феликса до душевной болезни. Спустя много лет Дягилев рассказывал Гарри Кесслеру, как однажды вечером Феликс забрел к церкви Святого Мартина на Трафальгарской площади и, увидев там зажженный красный фонарь, спросил у нищенки, не бордель ли это. Он отдал ей все свои деньги, сокрушаясь о том, что даже возлюбленный Господь живет в публичном доме. Затем, выломав запертую церковную дверь, вошел внутрь. Когда вечером он не вернулся, Дягилев обратился в полицию; Феликса нашли в церкви, он лежал голый на алтаре. Его отвезли в психиатрическую лечебницу, где он скончался в 1941 году16.

Дягилев был потрясен болезнью Фернандес-Гарсии – какое-то время он рассчитывал, что Феликс станет «новым Нижинским». По странной случайности два великих танцовщика из его окружения в течение нескольких лет сошли с ума, но в суеверной вселенной Дягилева не было места подобным «случайностям». И вероятно, именно поэтому несколько лет спустя Дягилев начал говорить знакомым, что Фернандес-Гарсия умер в лечебнице, хотя на самом деле до его смерти оставалось еще более двадцати лет (этот факт независимо друг от друга подтверждают Соколова и Кесслер)17.

Лишившись Феликса, труппа тем не менее продолжала энергично готовиться к новым премьерам. Дерен и Пикассо работали над оформлением, а Мясин впервые приступил к большим хореографическим постановкам. С художественной точки зрения сотрудничество с испанским и французским художниками было большой удачей, но порождало не меньше конфликтов, чем ранее работа с Бакстом и Бенуа. Наверняка Дерен и Пикассо занимали независимую позицию по отношению к Дягилеву, в особенности Пикассо, который всегда стремился доминировать, не позволяя манипулировать собой. Он подтрунивал над Дягилевым, зная, что Мясин передавал Сергею его едкие замечания: «Дягилев ставит то же самое, что дают в Фоли-Бержер, но там получается лучше». А Мясин, не упускавший возможности задеть Дягилева, упрекал его в том, что у того «испортился вкус и ухудшилось качество работы»18. Этими колкостями Пикассо ранил своего гостеприимного хозяина и заказчика в самое сердце и подрывал его авторитет, провоцируя ссоры между Дягилевым и его мятежным любовником. В результате Сергей не явился на одну из последних репетиций в костюмах и написал Пикассо длинное письмо, вложив в него все свое обаяние: «Ты знаешь, как я тебя люблю и насколько я верю в твою дружбу, поэтому пишу тебе с полной откровенностью». В нужный момент Дягилев умел показать себя очень ранимым человеком и мог быть весьма искренним:

«Что мне особенно неприятно, я вынужден терпеть нотации от моего собственного ученика – это приводит меня в уныние. […] Я признаю, что стар и утомлен, тысяча раз “да”. Я разочарован и чувствую себя бесполезным. Сегодняшний вечер станет триумфом, а подготовка пройдет успешно, если ты и Дерен поддержите меня и посетите эту репетицию. Мясин будет выполнять твои распоряжения и лучше сможет разобраться в том, что имеет в виду Дерен. Если у тебя нет никаких других планов, то ты доставишь мне удовольствие, отобедав со мной и Мясиным с 11 до 14 часов как обычно в “Савое”. Сообщи мне, что ты думаешь. Я по-дружески тебя обнимаю и очень люблю»19.

Премьеры на самом деле стали триумфом, ни в чем не уступившим довоенным успехам «Русских сезонов». 5 июня 1919 года публика восторженно встретила премьеру «Волшебной лавки», и, по словам Соколовой, это было «одно из самых ярких событий в истории театра. Овации были оглушительны и длились бесконечно, а сцена утопала в цветах»20. Через полтора месяца, 22 июля, с не меньшим энтузиазмом зрители приняли «Треуголку». Важнее даже было то, что эта постановка была успешна с художественной точки зрения. В некотором смысле «Треуголка» была первым модернистским балетом, в котором отдельные художественные элементы так же гармонично сливались воедино, как и в довоенных шедеврах, «Шехеразаде» и «Петрушке». Этот балет стал доказательством плодотворности сделанного Дягилевым выбора в пользу модернизма (хотя сам он не всегда был уверен в правильности своего решения). Созданное Пикассо оформление в «Треуголке» уже не было таким радикально кубистским, как в некоторых фрагментах «Парада», а музыка де Фальи была менее модной, чем кекуок и стук пишущей машинки Сати – «Треуголка» оставила позади провокационность более ранних спектаклей. С этой постановкой модернизм в балете достиг зрелости, и в этом смысле спектакль можно считать новой точкой отсчета в десятилетней деятельности «Русских балетов».

Не исключено, что успех спектаклей был заслугой скорее Мясина, чем Пикассо, ведь балетмейстер открыл новые формы в танце, добившись слияния языка классического балета и элементов народного танца на невиданном прежде уровне. Он достиг новых высот в качестве солиста, исполняя партии главных героев в обоих балетах, и в качестве репетитора многих других ведущих артистов «Русских балетов», бывших гораздо старше его, в некоторых случаях даже на десятки лет (например, он занимался с Чекетти и Григорьевым, исполнявшими мимические роли). По мнению Ансерме, человека отнюдь не щедрого на похвалы в адрес балета, Мясин танцевал «с поразительной гибкостью» и теперь вполне мог справиться со всеми старыми ролями Нижинского, даже с партией Петрушки. Ансерме полагал, что в «Треуголке» Мясин достиг «небывалых высот» и полностью преобразился в «испанского танцовщика»21.

Л. Мясин. Рисунок П. Пикассо

Как бы ни была велика радость Дягилева по поводу творческого возрождения труппы, ее омрачал затаившийся в глубине души страх перед ситуацией, сложившейся в России. К нему приходил в гости Альберт Коутс, дирижер англо-русского происхождения, только что приехавший из Петрограда. Он «принес очень плохие новости» об общей ситуации в городе22. О родственниках Дягилева по-прежнему ничего не было известно.

Примерно во второй половине июля 1919 года Дягилев получил письмо из Гельсингфорса (Финляндия) от старого друга, Вальтера Нувеля. Тот бежал в Финляндию, оставив в Петрограде больную престарелую мать и брата. Из Финляндии он пытался связаться со своими друзьями в Париже и написал Баксту и Дягилеву по длинному письму. Письмо начиналось довольно зловеще: «Надеюсь, ты убережешь меня от безумно трудной необходимости описывать картину чудовищного кошмара, который мы все пережили в Петербурге и в котором все еще продолжают жить те, кто там остался». Затем Нувель проинформировал Дягилева о судьбе его ближайших друзей и родственников, не откладывая самое худшее на конец: «С прискорбием сообщаю тебе, что твоя мать очень больна. Когда я уезжал, она находилась в госпитале, где ей провели довольно успешную операцию, но я слышал или от Карцева, или от Димы (не помню, кто из двоих мне это сказал), что у нее саркома, и ее состояние весьма тяжелое. […] Твой брат Юрий вместе с женой находится в деревне, [вернувшись] после продолжавшихся какое-то время боев на Доне. Что касается твоего брата Валентина, то я не имею ни малейшего представления, где он». Положение их общих друзей было столь же удручающим. Сам Нувель вынужден был за последнюю зиму сжечь всю свою мебель, спасаясь от холодов, и испытывал большие трудности с деньгами. Дмитрий Философов пребывал в «состоянии глубокой депрессии» и продолжал жить с Мережковскими, которые тоже отчаянно нуждались. У Александра Бенуа дела шли немного лучше, он служил главным хранителем Эрмитажа, продолжал занимать независимую позицию и сумел уберечь коллекцию от предпринимавшихся большевиками попыток ее разграбления. У Бенуа водились деньги, и он мог иногда помочь Нувелю, когда тому нечего было есть. Теперь Вальтер уже несколько месяцев жил в Финляндии, почти потерял связь с остальными и был очень одинок. Конечно, он пытался уехать в Париж и надеялся на посредничество Дягилева в получении французской визы:

«Я не могу передать, как был бы рад тебя вновь увидеть.Представляю, что последние годы были тяжелыми для тебя. Тебе требуется вся твоя энергия и сила воли, чтобы все это переносить и оставаться здоровым и невредимым. Я написал Баксту в Париж. Если письмо ему не дойдет, то я надеюсь, ты покажешь ему это. Эх, более пяти лет я не видел вас, мои добрые друзья. К сожалению, не велика надежда, что я вас вскоре вновь увижу. […] Напрасно просить тебя мне писать. Ты никогда этого не делаешь. По крайней мере, пошли мне телеграмму, чтобы я знал, что ты получил мое письмо.До встречи, обнимаю вас всех,Вальтер Нувель»23.

Неизвестно, как отреагировал на эти новости Дягилев. Он это ни с кем не обсуждал, а обратной телеграммы или письма Нувелю не сохранилось. Когда Дягилев получил это послание, его мачеха уже умерла. Маловероятно, что он знал об этом, но выводы, скорее всего, сделал сразу же: Нувель достаточно ясно выразился, и Дягилев понял, что она была при смерти, когда Вальтер уезжал в Финляндию.

Несколько дней спустя Ансерме застал Дягилева в состоянии глубокого душевного кризиса, несомненно связанного с новостями из Петрограда, хотя на эту тему Дягилев не проронил ни звука. Ансерме писал:

«У меня состоялась длительная и крайне болезненная беседа с Дягилевым. Он был весьма подавлен и утомлен, и очень много плакал. Он поведал мне, что временами готов все бросить, что у него конфликты со всеми, что раньше, когда он понимал, в каком направлении двигаться, материальные трудности его не пугали, но теперь он этого не знает, и что основы балета подорваны. Что он не сторонник ни большевиков, ни царской власти, что он любит Россию, но ничего для нее не может сделать, что хотел бы посвятить себя русскому искусству, но при этом ставит “Лавку” и “Треуголку”, что хоть Пикассо и работает над балетом, но, на самом деле, ему на все наплевать, так же, как и Дерену, что Мясин больше не знает, в каком направлении двигаться, и что он [Дягилев] потерял Стравинского, что, короче говоря, он [Дягилев] живет в вымышленном мире, а не в реальном, с фальшивой удачей и фальшивым успехом, что это все лишь акт самоудовлетворения и что он больше не хочет так жить»24.

Прозвучавшие здесь глубокие сомнения Дягилева в своих художественных принципах весьма неожиданны, учитывая успех спектаклей и общее восхищение творческим расцветом труппы. Конечно, Дягилева беспокоили изменения, происходившие с его коллективом, и ему нужна была новая мотивация, чтобы продолжать работу в этих новых условиях. Но, как часто уже бывало, личные проблемы поколебали его уверенность в себе и потрясли самую основу того, что всегда было двигателем его творческого успеха: несгибаемую веру в правильность сделанного выбора и в свое предназначение. В сложившейся ситуации в его голове неминуемо должны были прочно укорениться мысли о восстановлении былых основ и возвращении к истокам его труппы и русского классического балета.

Проведя лето в Венеции и Стрезе, в сентябре Дягилев ненадолго отправился в Париж, где зимой, после двух с половиной лет перерыва, должны были снова выступать «Русские балеты». В Париже Дягилев вновь встретился со Стравинским, и, несмотря на все их деловые конфликты, встреча была очень сердечной. Дягилев дал своему другу стопку нотных тетрадей с музыкой, приписываемой итальянскому композитору XVIII века Джованни Перголези. Дягилев нашел их в музыкальных библиотеках Италии и в библиотеке Британского музея. Стравинский должен был оркестровать эту музыку для балета в духе «Женщин в хорошем настроении» Скарлатти. Новый балет на музыку Перголези Дягилев уже поручил оформить Пикассо. Тогда же Сергей заказал Отторино Респиги оркестровку забытой оперы Доменико Чимарозы. Чимароза, еще один композитор XVIII века, долгие годы служил придворным композитором императрицы Екатерины II и подобно Перголези был предан забвению. В то время как приближался конец года, а с ним и лондонская премьера «Парада», назначенная на 14 ноября, для следующего сезона готовились по крайней мере два «ретроспективных» балета. В голове Дягилева начала формироваться еще более грандиозная концепция реставрации придворной культуры.

В 1919 году Дягилев потерял любимую мачеху и оказался навсегда отрезанным от остальных членов своей семьи. Его брат Валентин примкнул к Красной армии, но два старших сына Валентина воевали под командованием генерала Юденича против большевиков. Алеша Дягилев, второй сын Валентина, умер в том же году в Финляндии. Старший сын Валентина, Павел Дягилев, умер предположительно в 1921 году в Прибалтике. То, что часть семьи Дягилевых поддерживала белых, не улучшало их положения в Петрограде. О смерти обоих племянников Дягилев узнал позже, и, вероятно, понимал, что фамилия Дягилев вряд ли вызывает у новой власти положительные ассоциации. Как всегда, эти семейные дела он скрывал ото всех без исключения, даже от ближайших соратников и доверенных лиц. В дошедших до нас архивах не сохранилось ни одного письма или телеграммы от мачехи, отца или братьев. По всей вероятности, Дягилев сознательно уничтожил все эти бумаги задолго до своей смерти.

Он скрывал свою печаль и апатию и, вместо того чтобы поддаваться им, за последующие полтора года потратил немало энергии на реконструкцию ярчайших образцов совершенно разрушенной санкт-петербургской придворной культуры.

Назад: XXII Парад революций 1915–1917

Дальше: XXIV Знакомство с Кохно и приближение катастрофы 1919–1922