Книга: Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

Назад: XXI «Давайте будем решительны и энергичны» 1914–1915

Дальше: XXIII Письмо Нувеля 1917–1919

XXII

Парад революций

1915–1917

Аванс, полученный Дягилевым за американские гастроли, избавил его от постоянного страха банкротства. Этот страх заставил его в 1914 году придать репертуару «Русских балетов» более консервативный характер. Теперь же настал час реванша, и он смог целиком посвятить себя своей страсти к художественному новаторству. Стравинский прибыл в Рим в том числе для того, чтобы присутствовать на организованном Дягилевым концертном исполнении «Петрушки». На второй неделе февраля Стравинский сыграл первые отрывки «Свадебки», и услышанное произвело на Дягилева неизгладимое впечатление.

В последние месяцы он тесно общался с футуристами, проявившими большой интерес к сотрудничеству. Дягилева, посвятившего прошедшие полгода постижению и переосмыслению истории итальянского искусства, по-видимому, не смущало их утверждение, что «все, кто любит классическое искусство, – слабоумные»1. У него и Маринетти было много общего: оба отвергали натурализм, шаблоны и морализм, отдавая предпочтение земному и реальному, любили провоцировать публику и вызывать шумные споры. Футуристы были готовы безоговорочно принять дягилевскую «психологию лихорадки».

Дягилев и Мясин присутствовали на нескольких собраниях футуристов в Риме и пригласили их посетить 13 февраля частный концерт Стравинского в «Гранд-отеле». Маринетти специально для этого прибыл в Рим, и футуристы «шумно […] приветствовали»2 русского композитора.

Дягилев (как уже бывало всякий раз, когда он сталкивался с новыми художественными формами) с самого начала глубоко проникся идеями футуристов. Наиболее заметно это стало во время создания балета на религиозную тему, получившего название «Литургия». На протяжении тридцати двух репетиций он вместе с Мясиным разрабатывал концепцию и хореографию этой постановки, но у него все еще не было подходящего музыкального материала. Дягилев убедился, что невозможно использовать григорианский хорал в художественном воплощении русской религиозности, как он ранее собирался. Он также отказался от идеи исполнения балета в полной тишине: «…мы пришли к убеждению, что абсолютная тишина – это смерть, и что в воздушном пространстве абсолютной тишины нет и быть не может»3. В конечном итоге благодаря футуристам и их удивительному набору «музыкальных» инструментов у Дягилева появилась идея использовать не музыкальное, а звуковое сопровождение, созданное с помощью разного рода устройств, таких как «колокола с густо обвязанными языками, эолова арфа, гусли, сирены, волчки»4. Дягилев пригласил Маринетти в Милан, чтобы тот устроил развернутую демонстрацию.

3 марта, через три дня после отъезда Стравинского, должен был приехать Прокофьев. Основная цель его поездки заключалась в исполнении перед Дягилевым музыки для нового балета на либретто Городецкого под названием «Ала и Лоллий». Действие протекало в древнем, наполовину мифическом мире скифов. У балета была сложная фабула, включавшая войну богов и тяжеловесную символику в стиле Вагнера, что было не самым удачным выбором в военный период. Нувель уже слышал несколько отрывков в Санкт-Петербурге и написал тогда Дягилеву, что «Прокофьев городит что-то несуразное на несуразный сюжет». Вероятно, у самого Дягилева также возникли сомнения по поводу этой темы, но он твердо решил привлечь Прокофьева к работе в труппе вне зависимости от того, будет ли поставлен балет «Ала и Лоллий» или нет.

Встреча Дягилева и Прокофьева, путешествие которого заняло восемнадцать дней и пролегало через Румынию, Болгарию и Грецию, состоялась, как и ожидалось, 3 марта. За прошедшее время Дягилев обзавелся обширными связями в римском бомонде и немедленно ввел в этот круг приехавшего композитора. Второй концерт для фортепьяно репетировали и исполняли в Аугустеуме, за роялем сидел Прокофьев. Это был его дебют на международной сцене. Рекламная кампания, проведенная Дягилевым, принесла свои плоды: концерт никому не известного русского музыканта собрал две тысячи слушателей, правда, в зале оставались еще свободные места, и критики уделяли бо́льшее внимание исполнительской манере Прокофьева, чем его музыке 5.

Вскоре после этого Прокофьев исполнил Дягилеву музыку для нового балета, над которой работал в последние месяцы. По его словам, первая реакция Дягилева была неодобрительной: «…что это такое – я, русский композитор, на русский сюжет и пишу интернациональную музыку?! Это не годится!»6 «Надо писать новый [балет]»7, – потребовал Дягилев. «После Стравинского в России остался только один композитор: вы. Больше там нет никого. […] В Петрограде у вас не умеют ценить ничего русского, это болото, из которого вас обязательно надо вытащить, иначе оно вас засосет»8, – убеждал он Прокофьева.

Композитор, известный своим упрямством и самонадеянностью, к своему собственному удивлению, признал его правоту: «Дягилев был так убедителен, что я сразу согласился выкинуть из балета половину музыки. Дягилев прибавил: и совершенно изменить сюжет»9.

Дягилев полагал, что «переработки» требует не только музыка, но и сам Прокофьев, и надеялся, что в этом ему поможет Стравинский. Дягилев написал композитору из Рима:

«Много новых вопросов. Во-первых, Прокофьев. Вчера он играл в Аугустеуме [в Риме] с порядочным успехом, но не в этом дело. Он мне привез на треть написанный балет. Сюжет Петербургского изготовления, годный к постановке в Мариинском театре il y a dix ans.Музыка – как он говорит – “без исканий ˝русскости˝ – просто музыка”. Это именно просто музыка. Очень жалко, и надо все начинать сызнова. Для этого надо его приласкать и оставить на некоторое время (2–3 месяца) с нами, и в этом случае я рассчитываю на тебя. Он талантлив, но что ты хочешь, когда самый культурный человек, которого он видит, – это Черепнин, эпатирующий его своей передовитостью. Он поддается влияниям и кажется более милым малым, чем его когда-то заносчивый вид. Я его привезу к тебе, и необходимо его целиком переработать, иначе мы его навеки лишимся»10.

Затем Дягилев предложил Прокофьеву поехать через несколько недель в Швейцарию и поселиться неподалеку от Стравинского. Там Дягилев мог бы вновь собрать труппу для совместной работы над новыми постановками. Однако Прокофьев не был расположен оставаться за границей дольше, чем этого требовала необходимость. И дело не только в том, что в Санкт-Петербурге его ждала невеста, а скорее в том, что он не очень хотел на протяжении многих месяцев оставаться под опекой Дягилева, имевшего такое безграничное влияние на его индивидуальность, обычно не поддававшуюся внешнему воздействию.

Прокофьев, Дягилев и Мясин совершили короткую поездку, посетив Неаполь, Помпеи, Амальфитанское побережье и остров Капри. За несколько дней путешествия Дягилеву удалось убедить Прокофьева прекратить работу над «Алой и Лоллием» и заняться совершенно новым балетом на сюжет одной русской сказки, материал для которой должен был предоставить Стравинский. Прокофьев внимательно наблюдал за Дягилевым. Он заметил, что Дягилев и Мясин вели себя как влюбленные голубки, что Сергей прибавил в весе (вероятно, это был результат его любви к итальянской кухне) и начал ходить с перевальцем и что он ужасно нервничал, когда они плавали на лодке11. Дягилев регулярно говорил с композитором о балете как о форме искусства, при этом Прокофьев подметил удивительную манеру его рассуждений: «О балете мы с Дягилевым говорили раза три-четыре, горячо и долго; не столько о моем, сколько вообще о теперешних течениях. Дягилев говорил всегда горячо, убежденно, иногда истины, казавшиеся абсурдными, но возражать на них не было возможности, потому что он немедленно подкреплял их кучей самых логических доказательств, которые с необыкновенной ясностью доказывали обоснованность этого абсурда»12. Однажды Дягилев упрекнул Прокофьева в слишком эклектичном вкусе в музыке. «“В искусстве вы должны уметь ненавидеть, иначе ваша музыка потеряет всякое лицо”. – “Но ведь это ведет к узости”, – возразил Прокофьев. “Пушка оттого далеко стреляет, что узко бьет”»13, – парировал Дягилев.

После этого они вновь провели почти две недели в Риме. Там они получили посланное Стравинским собрание русских сказок Афанасьева и внимательно изучили его в поисках темы для нового балета. Ранее Стравинский уже предлагал Дягилеву использовать рассказ о шуте, и теперь этот сюжет также заинтересовал Прокофьева.

В начале марта Дягилев, Мясин и Прокофьев отбыли в Милан, чтобы встретиться там со Стравинским и посетить футуристов. Прокофьев был увлечен этим направлением, и в частности Маринетти. Прокофьев заметил, что Маринетти и Дягилев пребывали «в чрезвычайной дружбе». Впрочем, он также очень хорошо понимал, что футуристы «страшно держались за Дягилева, потому что он был для них колоссальной рекламой»14. Для русских футуристы устроили детальную демонстрацию своих музыкальных инструментов, при этом Стравинский и Дягилев проявили большой интерес как к различным инструментам (в основном перкуссионным), так и к шумовым машинам Луиджи Руссоло. По словам поэта Франческо Канджулло, тоже присутствовавшего при этом, Дягилев ходил «как принявший вертикальное положение гиппопотам, […] экстравагантно нарумяненный и с огромной хризантемой в петлице»15. Были запланированы различные совместные постановки: балет на раннее сочинение Стравинского «Фейерверк» и инсценировка национального неаполитанского праздника16. Однако осуществлена была только первая из двух идей. Помимо этого, Дягилев собирался ставить «Литургию». В целом в тот период футуристы оказали довольно существенное влияние на Дягилева и его окружение. Много лет спустя Стравинский преуменьшал значение шумных итальянцев, что было вызвано изменениями в политической ситуации после Второй мировой войны, когда, по понятным причинам, политический инфантилизм футуристов воспринимали не так снисходительно17. Что же касается Дягилева, то его замечание Прокофьеву, что «патетизм, пафос и интернационализм вышли из моды»18, подтверждает, что он тоже поддерживал идеи футуристов.

Это был период зарождения успешных дружеских союзов. Стравинский и Прокофьев были очень довольны знакомством друг с другом. Стравинский был впечатлен творчеством Прокофьева и не скупился на комплименты в адрес молодого коллеги. А Прокофьев испытал потрясение, когда они вместе исполняли на фортепиано в четыре руки «Весну священную». Ему уже доводилось слышать эту музыку в Санкт-Петербурге, но тогда, по его собственному признанию, он мало что понял. Теперь же, исполняя «неимоверно трудную» фортепианную пьесу в большом зале, наполненном футуристами и их последователями, он поражался ее «удивительной красоте, ясности и мастерству»19. Стравинский говорил, что Прокофьеву потребовались многие годы, чтобы прийти в себя от эффекта, произведенного на него этой музыкой20. Это заявление было довольно высокомерным, но, по-видимому, верным.

Во время Страстной субботы дягилевцы пост не соблюдали. Стравинский пил «Asti» бутылку за бутылкой и сильно опьянел. На следующий день он возвратился в Швейцарию, а Дягилев, Мясин и Прокофьев – в Рим. Прокофьев предпочел бы вернуться в Россию, но прежде он хотел подписать контракт с Дягилевым. Композитор оказался умелым коммерсантом, ухитрившись выторговать себе за новый балет гонорар, превышавший, по словам Дягилева, гонорары Дебюсси и Равеля, вместе взятые. Прокофьев даже поставил под угрозу свои хорошие отношения с Дягилевым. Обсуждение контракта проходило неспокойно, с криком и топаньем ног, пока наконец в три часа ночи документ не был подписан21. На следующий день композитор уехал в Россию, его путь вновь пролегал через Грецию и Балканский полуостров.

Дягилев не боялся надолго остаться без вдохновляющего его окружения, так как вскоре после отъезда Прокофьева к нему в Риме присоединились Мисиа и Хосе Мария Серт. Теперь Дягилеву предстояло серьезно поработать над подготовкой гастролей по Соединенным Штатам Америки, для чего ему нужно было заново собрать труппу. Самым важным было то, что Григорьев, занимавшийся подбором артистов, был свободен и с радостью согласился приехать. Члены труппы оказались разбросаны по всей Европе, и было невозможно заново собрать их воедино. В определенном смысле нужно было создать совершенно новый коллектив, и в этом Григорьев был незаменим. Лишь несколько артистов, танцевавших в последние несколько сезонов, имели отношение к петербургским императорским театрам – остальные были из Москвы и частных школ. Помимо этого, в труппу все чаще принимали иностранных танцовщиков и балерин. «Русские балеты» были самым знаменитым коллективом в мире, и потому могли устанавливать свои правила, но в некотором роде Дягилев был наказан за свой успех, потому что его подражатели повсюду начали собирать крупные и мелкие балетные компании, пытаясь нажиться на его успехе и продать подороже выступления своих русских коллективов. И теперь труппа Дягилева стала не только примером того, насколько быстро происходила интернационализация мира балета, но отчасти и движущей силой этого процесса.

Состав труппы был усилен за счет польских артистов, в числе которых были Леон Войциковский и Станислав Идзиковский. Среди балерин было много англичанок, найденных Григорьевым в Лондоне. Одна из них, Хильда Маннингс, танцевала в труппе еще с 1913 года. Ее первый псевдоним был не очень благозвучен – Маннингсова, в середине 1915 года она сменила его на Соколову и прославилась под этим именем. «С этих пор забудь, что ты когда-то не была русской»22, – сказал ей Дягилев по поводу ее нового имени. «Интернационализм» был абсолютно недопустим, когда речь шла об участниках его труппы, становившейся все менее русской, но все еще выступавшей под маркой «Русских балетов», так как именно экзотическое происхождение обеспечивало ей интерес публики.

Было также найдено помещение, где могли бы собираться вместе все члены труппы. Дягилев арендовал виллу Бель Рив в Уши, в пригороде Лозанны на берегу Женевского озера. Это место стало центром интернациональной артистической колонии, которой предстояло пережить самый насыщенный, свободный и счастливый период в истории своего существования. Дягилев выбрал Швейцарию из практических соображений. Эта страна занимала позицию нейтралитета и, в отличие от Италии, собиралась сохранить этот статус. Помимо этого, у нее были тесные связи с Францией. И самое главное: в Швейцарии находился Стравинский, а поскольку попытки Дягилева заманить композитора на более длительный срок в Италию успехом не увенчались, пришлось, как говорится, горе идти к Магомету. Стравинский жил со своей семьей в Морже, в двух часах езды на велосипеде от Уши (Стравинский предпочитал именно этот вид транспорта).

Уши. Слева направо: И. Стравинский, жена российского дипломата г-жа Ковчинская, С. Дягилев и Л. Бакст

Приехав в Швейцарию, Дягилев сделал первую остановку в Монтрё, где вечером 25 апреля встретился со Стравинским. Там же на следующий день их застало известие о внезапной смерти Александра Скрябина, скончавшегося в возрасте сорока трех лет от сепсиса. Хотя отношения Дягилева и Стравинского со Скрябиным никогда не были очень теплыми, оба были подавлены этой новостью и послали семье телеграмму с соболезнованиями23. Для Дягилева, бывшего всего на два месяца моложе Скрябина, эта смерть стала неприятным напоминанием о том, что он тоже не вечен. В конце апреля Стравинский исполнил Дягилеву свою последнюю версию «Свадебки», и тот расплакался, сказав, что этот балет станет самой красивой и совершенно русской постановкой.

В начале мая Дягилев обосновался в Уши. Туда же приехал Григорьев, совершив двухнедельное путешествие через Скандинавию, Англию и Францию. Неделю спустя его отправили назад в Россию на поиски новых танцовщиков и балерин. Оказалось, что Карсавина была в положении и не могла поехать в Соединенные Штаты. Фокин отказался покидать Россию, правда, нам так и не удалось выяснить, действительно ли Дягилев собирался его пригласить. Вместо Карсавиной ангажировали московскую балерину Ксению Маклецову, однако она так и не смогла затмить свою предшественницу. Также ожидался приезд Гончаровой и Ларионова. Несколько месяцев назад Дягилев уже приглашал их в Рим для работы с Маринетти, но безрезультатно. Ларионов был ранен на войне не только физически: он получил серьезную психологическую травму и, вероятно, еще не был готов совершать длительные путешествия. Но Дягилев продолжал забрасывать их телеграммами, и после того, как 3 июня он телеграфировал им: «Немедленно выезжайте», – художники сдались24. Из Парижа ненадолго приехал Бакст, но постоянное пребывание в Швейцарии Гончаровой и Ларионова стало для него доказательством того, что Дягилев сменил художественное направление.

Гончарова и Ларионов быстро нашли свое место в труппе. Ларионов интересовался всеми формами новаторства в области театрального искусства и достиг гораздо большего успеха, работая в такой динамичной группе, нежели в мастерской. Возможно, правы те, кто утверждают, что его мастерство пострадало в результате душевной травмы, полученной им на войне25, но благодаря своей тяге к эксперименту он был в Швейцарии незаменим. И что было еще более важно, Гончарова и Ларионов испытывали огромную симпатию к Дягилеву – они просто боготворили его, – и после наполненных конфликтами взаимоотношений с Бакстом и Бенуа это было для него благословением. Разумеется, это не мешало ему расплачиваться с Гончаровой и Ларионовым лишь тогда, когда это было удобно ему.

Для создания однородного коллектива из артистов с таким разным опытом и уровнем подготовки пригласили супругов Чеккетти. В Швейцарии они проводили ежедневные занятия с постепенно увеличивавшейся группой танцовщиков. На вилле Дягилева обустроили студии для работы над художественным оформлением и для хореографических уроков.

Мясин продолжал выстраивать хореографию «Литургии», а Гончарова создавала костюмы. В ее наследии были обнаружены десятки детально проработанных эскизов костюмов и подробное либретто семнадцати сцен. Рассматривалась идея использовать вместо музыкального фона звук шагов артистов. Для создания резонанса пришлось бы построить сцену с двойным полом, напоминавшую по конструкции огромный барабан. Дягилев предложил выполнить декорации в виде интерьера средневековой церкви (вероятно, его вдохновили церкви, увиденные им в Равенне)26. Но у балета все еще не было никакого музыкального или звукового сопровождения, и это являлось самой большой проблемой. Стравинский был занят написанием «Свадебки» и не мог помочь, хотя многое указывает на то, что он посвятил некоторое время поиску подходящей музыки для «Литургии»27. Причина, по которой в 1915 году балет так и не был поставлен, заключалась не в отсутствии заинтересованности в нем, как полагал Григорьев, а в изобилии идей и амбициозных замыслов, переполнивших проект28. В январе 1916 года Дягилев в одном интервью охарактеризовал «Литургию» как «грандиозное предприятие, над которым вместе работают Стравинский и Мясин»29.

Появились сомнения, что постановка «Свадебки», получившей между тем французское название «Le Noces Villageoises», будет осуществлена к началу американских гастролей. В середине августа 1915 года работа над ней была завершена лишь наполовину. Примерно в то же время Стравинский исполнил эту вещь Мисии Серт, написавшей об этом Жану Кокто:

«Представь себе самое прекрасное сочинение нашего величайшего музыканта, с чертами “Петрушки”, пропущенными через призму восприятия “Весны священной”. […] Он открыл еще одну дверь, и за ней все возможно, все благозвучно, жизнерадостно, и каждая нота вызывает изумление, [это] как раз то, что тебе хочется, – и [это] ошеломляет тебя»30.

Мисию очень впечатлили те результаты, которых добилась труппа в Швейцарии, и в частности Мясин: «Вчера вечером на репетиции в костюмах нам продемонстрировали то, что было наработано за последние месяцы [предположительно отрывки из “Литургии”]. Нечто совершенно новое, невероятно красивое, что подтверждает, что Мясин действительно особенный. Какое же мы, Серт и я, испытывали против него предубеждение!! Серж [становится] все толще и толще, его одежды – все теснее, а его шляпа – все меньше, [и он, ] больше похожий на “директора цирка”, как говорит Игорь, вновь нашел способ нас удивить»31.

Однако ни «Литургия», ни «Свадебка» не были закончены вовремя. Помимо этого Прокофьев, вопреки условиям контракта, не успевал дописать к августу «Шута», поэтому Дягилеву нужно было что-то придумать. Желая представить вниманию публики хотя бы одну премьеру, он решил поставить балет на музыку из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка». Ларионов должен был создать декорации и костюмы, а Мясин с его помощью – придумать хореографию. У этого балета не было либретто, и он был поставлен в довольно сжатые сроки. Ларионов предлагал создать композицию, используя не только задник, как это было принято, но и построить декорации на самой сцене, чтобы артисты между ними танцевали. Эта задумка не была осуществлена, так как вызывала сложности с транспортировкой подобных декораций в Америку, однако сама идея подтверждает, насколько Ларионов предвосхищал те преобразования, которые спустя годы станут нормой для «Русских балетов»32. Тем не менее оформление этого спектакля явилось шагом вперед по сравнению с «Золотым петушком». В роскошных, гротескных костюмах было больше чистого, национального примитивизма, нежели в балете, ранее оформленном Гончаровой. Непропорционально большие головные уборы, ожерелья и обувь еще больше усиливали эффект гротеска. В итоге из-за гигантских костюмов представление больше походило не на балет, а на панно с движущимися фигурами, что вызывало огромное разочарование артистов, не имевших возможности продемонстрировать свое мастерство в таких нарядах.

Тем временем стало ясно, что для подготовки американского турне потребуется больше времени и сил, чем изначально предполагалось. Американские партнеры хотели, чтобы танцевал Нижинский, и Дягилев согласился на это условие. Однако к началу войны артист вместе со своей женой находился в Австрии, где местные власти поместили его под домашний арест, так как он был русским подданным, пребывавшим на вражеской территории. Дягилев взялся за решение этой проблемы без присущего ему энтузиазма, и в конце декабря этот вопрос все еще оставался нерешенным.

Дягилеву все так же требовались деньги. Аванс, полученный им от американцев, не был настолько велик, чтобы содержать целую труппу полгода, и потому он был вынужден регулярно ездить в Париж на поиски субсидий. Не хватало гримировальных красок, балетных туфель и подходящих материалов для создания костюмов. Лидия Соколова писала: «…Мы всегда знали, когда поездки Дягилева в Париж были успешными, потому что тогда на мизинце у Мясина появлялось новое кольцо с сапфиром»33. У труппы были огромные финансовые проблемы, и Дягилев в тот период не мог посылать деньги своей семье в Россию.

20 декабря 1915 года на благотворительном концерте в пользу Красного Креста в Женеве состоялось первое после почти шестнадцати месяцев перерыва выступление «Русских балетов». Вниманию публики были представлены три балета, в том числе «Полуночное солнце». Дирижировал Ансерме, за исключением оркестровой сюиты «Жар-птица», где в качестве дирижера дебютировал Стравинский. Четыре дня спустя труппа вернулась в Париж, где приняла участие в еще одном благотворительном представлении в пользу Красного Креста в Гранд-опера. Первый балет Мясина был принят с большим восторгом, и Дягилев чрезвычайно гордился этим. И дело не только в том, что танцовщик был его персональной находкой, в отличие от Стравинского и Прокофьева, но и в том, что Дягилеву, заявившему в свое время о намерении сделать из юноши хореографа, пришлось тогда преодолеть скептический настрой окружения.

В первый день нового, 1916 года Дягилев вместе с труппой отбыл из Бордо в Нью-Йорк. На Дягилева, боявшегося даже пересечь Ла-Манш, путешествие наводило панический страх. Он всегда оставался неподалеку от своего спасательного круга и покидал каюту только в случае крайней необходимости. 11 января труппа увидела статую Свободы. Первая телеграмма, отправленная Дягилевым из отеля «Плаза», где он остановился вместе с Мясиным, была адресована любимой мачехе: «Прибыли. Слава Богу милосердному»34.

Первая встреча с новым миром, должно быть, поразила даже Дягилева, который, следуя типичной для русской аристократии моде, презирал все американское. Разумеется, ему было важно завоевать расположение американской публики, и в одном из первых интервью он поделился своими впечатлениями. На вопрос о том, что он думает об американском искусстве и его будущем, Дягилев ответил: «Когда вчера вечером я выразил свое восхищение Бродвеем, его энергией и жизнерадостностью, его бесконечным разнообразием и великолепием, это вызвало смех [у окружающих]. [Они] решили, что я пошутил. Но я был абсолютно серьезен. Однажды американский народ осознает: Бродвей подлинен и имеет огромное влияние на американское искусство…»35

Гастроли должны были начаться в театре Сенчури в Нью-Йорке, и оттуда труппе предстояло отправиться в турне по семнадцати американским городам, посетив в том числе и такую далекую провинцию, как Милуоки, Сент-Пол, Атлантик-Сити и Канзас-Сити. Репертуар, по большей части состоявший из балетов Фокина, поставленных в течение первых трех сезонов существования труппы, также включал в себя «Послеполуденный отдых фавна» Нижинского и «Полуночное солнце» Мясина. Из-за отсутствия настоящих звезд – приезд Нижинского откладывался на долгие месяцы, а Карсавина не участвовала вовсе – Дягилев сам стал в некотором роде знаменитостью, и похоже, что рекламные агенты Метрополитен-оперы намеренно вывели его на авансцену, построив рекламную кампанию вокруг него. Руководство Метрополитен-оперы не случайно настояло на том, чтобы Дягилев приехал в Америку, и даже потребовало, чтобы он на время поездки застраховал свою жизнь на крупную сумму36. В интервью «Сент-Мартинс пайонир пресс» Бакст неожиданно похвалил своего старого друга, которого в письмах он величал не иначе как «толстым пауком» и «сволочью»37.

«Если в Америку едет Дягилев, то все будет в порядке. Совершенно не важно, кто из звезд принимает участие [в гастролях], если Дягилев сопровождает труппу. На самом деле он – центральная фигура, и “Русские балеты” полностью зависят от него. Он – их основатель, их душа и ум. В репертуаре [труппы] нет ни единого балета, созданного без участия Сергея Дягилева. Я являюсь его другом более двадцати лет и прекрасно знаком с его гением. Потому я не могу себе представить, кто мог бы его заменить. Мы все многим обязаны Дягилеву»38.

Однако отсутствие звезд первой величины породило проблемы. Маклецова не смогла стать равнозначной заменой Карсавиной, и потому Дягилев ангажировал Лидию Лопухову, танцевавшую вот уже несколько лет в Америке, куда ее пригласили после выступления в дягилевском сезоне 1910 года, когда она также заменяла Карсавину. Лопухова была одной из самых обаятельных балерин, когда-либо танцевавших у Дягилева, но из-за того, что она на протяжении нескольких лет работала в Соединенных Штатах, ее участие не могло вызвать большого интереса у американской публики. Почти каждый рецензент отмечал довольно слабый состав солистов39. Критики не щадили Маклецову, уставшую оттого, что ее постоянно сравнивали с Лопуховой, тем более что сравнение было не в ее пользу. Маклецова запросила более высокий гонорар, и Дягилев ее уволил, после чего балерина подала на него в суд и потребовала у властей его ареста40.

Все турне проходило в атмосфере столкновения культур нового и старого мира. Пуритане протестовали против «аморальных сцен» «Шехеразады» и «Послеполуденного отдыха фавна». При этом, по свидетельству Линн Гарафолы, их возмутил не столько ярко выраженный сексуальный подтекст хореографии, сколько загримированные под негров танцовщики, обнимавшие белокожих женщин: «Был нарушен основной расовый запрет Америки, и это не могло не повлечь за собой последствий»41. Дягилев пытался возражать («Представления этих балетов прошли в Европе перед королями Англии и Бельгии, немецким двором и парижским бомондом, и я нигде не встретил недовольства»)42, но под давлением со стороны полиции вынужден был внести купюры в оба балета. У Дягилева были также проблемы с сотрудниками театра. «Он ненавидел наши демократичные порядки», – рассказывал один из работников Метрополитен-опера. Закулисный персонал с трудом переносил его надменность. Когда однажды машинист сцены отказался выполнить его приказ, Дягилев ударил его тростью, после чего импресарио чуть не поколотили подоспевшие на помощь коллеги рабочего. Вечером того же дня с высоты 27 метров на сцену упала часть металлической конструкции, едва не задевшая Дягилева и «зацепившая край его котелка». Причины этого «несчастного случая» так никогда и не были выяснены43.

Тем временем на австрийские власти оказывалось давление с целью добиться освобождения Нижинского из-под домашнего ареста, чтобы он мог уехать в Америку. В конечном итоге все закончилось благополучно, но не из-за вмешательства короля Испании и Папы Римского, как утверждала жена Нижинского44, а благодаря посредничеству американского посла в Вене и Госсекретаря США45.

Однако с приездом Нижинского 4 апреля 1916 года появились и новые проблемы. Танцовщик отказался выходить на сцену, потребовав возместить ему удержанное ранее жалованье. Последовало новое судебное разбирательство, в результате чего Дягилев был вынужден выплатить Нижинскому внушительную сумму в 24 тысячи долларов46. Неудивительно, что впоследствии Дягилев без особого удовольствия вспоминал свое турне по Америке. Его надежды на то, что американские гастроли принесут ему финансовую независимость, совершенно не оправдались.

Мисиа Серт, описывая позднее, как Дягилев отзывался об Америке, процитировала историю, рассказанную им по своем возвращении в Старый Свет:

«Это невообразимо! Страна, где нет попрошаек, ни одного! Без них чего-то не хватает атмосфере, местному колориту. Чем была бы Италия без своих нищих? Я искал их в Нью-Йорке, всерьез охотился за ними. Наконец, однажды на перекрестке я едва смог сдержать свой победный клич. Ко мне подошел человек, на нем была опрятная одежда, но то самое известное поведение и взгляд, полный смирения и надежды, немедленно заставляющий вас рыться у себя в карманах. От радости я выгреб всю свою мелочь. Этот человек получил все, что я на протяжении многих дней не мог раздать его товарищам по несчастью по причине их отсутствия. Когда я протянул ему мое пожертвование, его лицо озарила широкая улыбка, продемонстрировавшая все его зубы… Увы, они были из золота!»47

Несмотря на то что это турне не поправило финансового положения Дягилева, интерес к «Русским балетам» в Америке не угасал. Велись переговоры о возвращении труппы осенью для гастролей по всей территории Соединенных Штатов. Однако от самого Дягилева американские партнеры уже устали и потому предложили ему на это время остаться в Европе и передать роль художественного руководителя Нижинскому. Дягилев принял эту идею с гораздо большим энтузиазмом, чем от него ожидали. Это давало Дягилеву возможность остаться в Европе и вместе со своими художниками и композиторами в атмосфере творческой свободы создавать новые спектакли, пока его труппа зарабатывала деньги со старым репертуаром. А между тем турне завершилось сезоном «Русских балетов» в нью-йоркской Метрополитен-опере, где гастроли продлились более трех недель. 6 мая вся труппа, за исключением Нижинского, села на корабль, отбывавший в Европу.

Путь назад в Европу пугал Дягилева еще больше, чем путешествие в Америку. Незадолго до отъезда одна гадалка предсказала ему «смерть на воде». Это путешествие породило известную историю о том, как Дягилев отправил своего слугу Василия молиться на палубу, чтобы отвести беду, а сам трусливо заперся в каюте. Неизвестно, была ли эта история правдива, однако страхи Дягилева были небезосновательны, так как у берегов Европы находилось огромное количество немецких подводных лодок, и нередко в пассажирские корабли «случайно» попадали немецкие торпеды.

Из Америки «Русские балеты» отправились не во Францию, а в Испанию, где Дягилев запланировал первое небольшое турне. Из Кадиса труппа поехала в Мадрид, где с 26 мая по 9 июня у нее были запланированы выступления в Королевском театре. За неделю до мадридской премьеры Дягилев телеграфировал своей мачехе: «Слава богу, вернулся в Европу»48. Военный кошмар продолжался, и, хотя Россия оказалась достойным противником германской коалиции, ее армия несла огромные потери. На фронт было призвано более пятнадцати миллионов человек, а количество погибших к лету уже достигло сотен тысяч, и к концу войны их было больше миллиона. Летом 1916 года Дягилев послал Василия к своей мачехе в Санкт-Петербург, вероятно, чтобы тот передал ей деньги. Оба брата Сергея Дягилева ушли на фронт и не могли заботиться о матери. Возможно, их семьи также терпели нужду.

Труппа в Севилье: Дягилев – в центре, Мясин – чуть левее в том же ряду

В Мадриде для Дягилева наступили счастливые времена. Труппа выступила с большим успехом перед королем Альфонсом XIII, который вскоре стал самым главным покровителем «Русских балетов» в Европе. Испания, придерживавшаяся политики нейтралитета, превратилась в центр международной богемы, собравшей у себя различных деятелей искусства, искателей приключений, политических беженцев и шпионов. Дягилева и его творческую группу сопровождал композитор Мануэль де Фалья, который познакомился с ними еще в Париже и теперь стал близким другом Дягилева и Мясина. Во время поездки в Севилью, Гранаду и Кордову де Фалья познакомил их с испанской народной музыкой и танцем, и это произвело неизгладимое впечатление как на Дягилева, так и на Мясина.

В Испанию также приехали Гончарова, Ларионов и Стравинский. Стравинский и Дягилев удостоились личной аудиенции короля. Отношения Дягилева и композитора за последние полгода стали очень напряженными из-за постоянных финансовых разногласий, что усугублялось стесненными обстоятельствами, в которых они оба оказались из-за войны. Хитрый и небрежный в делах Дягилев всегда задерживал выплату гонорара до последней минуты, если вообще платил. Эрнест Ансерме, в то время постоянный дирижер труппы и верный союзник Стравинского, часто выступал в качестве посредника, чтобы споры о деньгах не превращались в личные ссоры. Дягилев уже на протяжении многих лет покрывал старые долги за счет новых. Деньги, полученные им в качестве аванса за будущие турне, шли на оплату старых долгов и на работу над балетами, которые в конечном итоге так и не были поставлены.

Летом Дягилев ненадолго вернулся в Париж, где большую часть времени провел с Сертами. На осень он запланировал еще один короткий сезон в Испании и, вдохновленный шедевром Веласкеса «Менины», собирался поставить для этих гастролей новый балет. В качестве музыкального сопровождения он хотел использовать блестящее произведение Форе «Павана». Дягилев предложил Хосе Марии Серту выполнить декорации и костюмы, но это оказалось неудачным решением. Ансерме писал Стравинскому, что «Дягилев по возвращении из Парижа был расстроен, потому что Серт создал ужасные декорации для “Паваны” и не позволил ему внести ни единого изменения»49. Между Дягилевым и Сертами произошла ссора, во время которой прозвучали резкие взаимные обвинения.

Но у Мисии были и другие заботы. Во время войны она очень сблизилась с Жаном Кокто, и теперь молодой поэт обратился к ней с просьбой помочь с постановкой задуманного им балета. 30 мая 1916 года Мисиа присутствовала на музыкальном вечере, организованном Пабло Пикассо, Анри Матиссом и другими представителями творческой богемы, где исполнялись произведения Эрика Сати и испанского композитора Энрике Гранадоса. Возможно, здесь три автора балета, впоследствии получившего название «Парад», впервые смогли обсудить будущий проект. Ранее, в первой половине мая, Мисиа уже переговорила с Сати о «сюжете для “Русских балетов”»50. Неделю спустя Дягилев посетил Пикассо в его мастерской. Создается впечатление, что новый проект зародился без прямого участия Дягилева. Тем не менее 9 июля он уже знал об идее Кокто и сообщил Сати, что они могут приступать к работе. Поначалу в своих письмах Сати высказывал недоверие к Дягилеву («Обманет ли он меня? Возможно. Тем хуже для него!»)51, но по прошествии некоторого времени он начал отзываться о нем с удивлением («Дягилев – дружелюбный, но ужасный человек»)52, затем с симпатией (он «обаятелен», «любезен» и «полон идей»)53 и, наконец, в 20-х годах – с неприкрытым восторгом.

К 24 августа Кокто удалось уговорить Пикассо принять участие в проекте, и все трое приступили к работе над балетом54. Кокто возлагал очень большие надежды на успех «Парада», полагая, что это надолго закрепит за ним репутацию серьезного и прогрессивного мастера. Однако им также двигала одержимость Дягилевым, который вызывал у него страх и восхищение и при этом оставался равнодушным к его достижениям. Однажды Кокто упомянул эту одержимость в одной из своих самых известных историй о «Ballets Russes». Она произошла в 1912 году, и ее действие началось на площади Согласия, которую пересекали Дягилев и Кокто по пути домой. «Я был в том абсурдном возрасте, когда каждый мнит себя поэтом, – писал Кокто, – и видел, что Дягилева мои успехи не особо впечатлили. Я спросил его об этом, и он мне ответил: “Удиви меня! Я жду, чтобы ты меня удивил!” Эта фраза спасла меня от карьеры яркого ничтожества. Я быстро осознал, что такого, как Дягилев, невозможно удивить за пару недель. В этот момент я решил умереть и заново родиться. Рождению предшествовали долгие муки. Этим разрывом с духовным легкомыслием […] я, как и многие другие, обязан этому огру, этому священному монстру, [и] желанию удивить этого русского принца, которого жизнь устраивала, только пока в ней происходили чудеса»55. Похоже, что благодаря «Параду» его давняя мечта удивить Дягилева осуществилась. А Дягилева этот балет заинтересовал из-за участия Сати, чье упрямство и своенравность ему импонировали, и, разумеется, из-за Пикассо, являвшегося в то время самым знаменитым современным художником Парижа. Кокто, скорее всего, был весьма разочарован тем, что осенью 1916 года сотрудничество Сати и Пикассо направило этот проект в иное русло, так как композитора и художника больше вдохновляли их собственные идеи, чем первоначальный замысел Кокто.

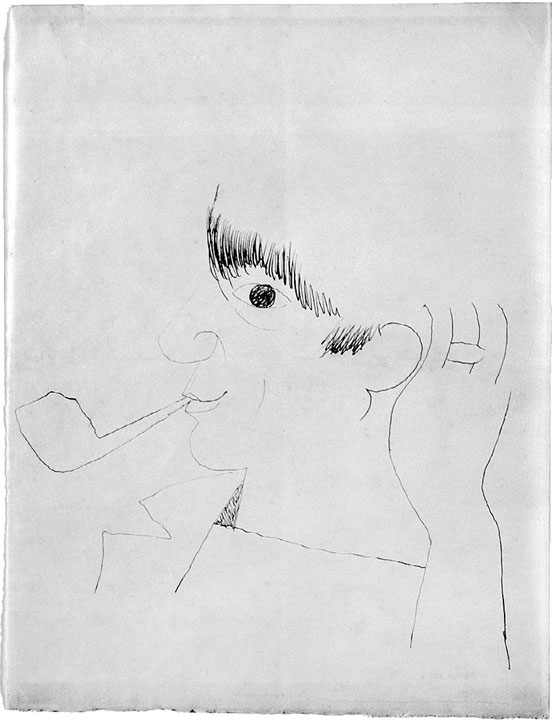

П. Пикассо. Рисунок Ж. Кокто

В конце августа недолгий испанский сезон продолжился гастролями в Сан-Себастьяне и Бильбао. В Сан-Себастьяне состоялась премьера двух коротких балетов в постановке Мясина: «Менины» и «Кикимора». Балет «Кикимора» был поставлен на ранее написанную музыку Лядова, оформление вновь выполнил Ларионов, продолжавший придерживаться традиций неопримитивизма и превративший постановку в гротескную, жутковатую сказку.

После испанских гастролей труппа начала подготовку ко второму турне по Соединенным Штатам, на этот раз не только без Дягилева, но и без Мясина, Григорьева и некоторых артистов. Дягилев сумел оставить небольшую часть своей творческой группы при себе в Европе, в то время как кордебалет и несколько солистов отправились в Америку.

Финансовые условия в начале нового турне в принципе были превосходными. Дягилев уже получил аванс в 20 тысяч долларов, и, помимо этого, ему должны были выплатить 9 тысяч долларов за каждую неделю выступлений и половину чистой прибыли по окончании гастролей. Дягилев использовал эти еще не заработанные средства на создание новых балетов и завершение начатых проектов. Осенью и зимой 1916 года были поставлены или готовились к постановке одиннадцать новых спектаклей: «Парад» Сати, Кокто и Пикассо; «Русские сказки» Ларионова на музыку Лядова; «Ферия» – испанский балет на ранее написанную музыку Равеля с декорациями Бакста; «Песнь соловья» (переработка оперы «Соловей») Стравинского и футуриста Деперо; «Фейерверк» Стравинского со световым шоу Баллы; «Триана» Гончаровой и Альбениса; «Женщины в хорошем настроении» на музыку Скарлатти в новой оркестровке Томмазини. Кроме этого, Мануэль де Фалья писал музыку для балета, который впоследствии назовут «Треуголка»; Стравинский все еще не закончил партитуру «Свадебки» и пока не совсем отказался от создания «Литургии»; а в Петрограде Прокофьев продолжал работать над «Шутом». Из всех этих спектаклей только первые два вошли в программу сезона 1917 года, а три – «Ферия», «Триана» и «Литургия» – так никогда и не были поставлены. Дягилев еще никогда не шел на подобный риск – как творческий, так и финансовый, – как в это непредсказуемое время, и, разумеется, что-то должно было пойти не по плану.

Самые большие финансовые потери принесли гастроли в Америке. Лишившись руководства Дягилева, труппа растерялась. Роль художественного руководителя оказалась Нижинскому не по силам, а американские партнеры не знали, как справляться с его причудами и повседневными проблемами иностранной труппы, артисты которой почти не говорили по-английски. Американское турне обернулось катастрофой. «Русские балеты» выступили в пятидесяти трех городах Соединенных Штатов, в том числе в Вустере, Уичито, Такоме, Гранд-Рэпидсе, Толидо, Омахе, Таллахасси, Сиракьюсе, Спокане, Де-Мойне и даже Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, а также в небольших городах, население которых не превышало десяти тысяч человек. Провинциальная публика еще не была готова к выступлениям подобной труппы, страдавшей к тому же от организационных проблем. Когда «Русские балеты» в конце декабря прибыли на западное побережье, ситуация стала настолько плохой, что средств не хватало даже на питание артистов, и они голодали. До этого Нижинский уже отправил Дягилеву три полные отчаяния телеграммы, умоляя его приехать в Соединенные Штаты и предлагая «работать нам вместе»56. Дягилев в конечном итоге послал в Америку Василия, но тот не мог предотвратить неизбежное. Гастроли труппы принесли Метрополитен-опере 25 тысяч долларов убытков, и доход Дягилева оказался на 75 тысяч долларов ниже ранее оговоренной суммы.

Это, разумеется, неблагоприятно отразилось на всем, что запланировал Дягилев. У него возникли огромные сложности с выплатой гонораров авторам балетов, что в первую очередь сказалось на отношениях со Стравинским, уставшим от импровизаций Дягилева при управлении финансами. Сергей также рассчитывал отложить некоторую сумму на поездку в Россию, но и этому помешали финансовые проблемы.

Когда переговоры со Стравинским о возобновлении контракта, по которому Дягилев получал права на постановку «Жар-птицы» и «Петрушки», зашли в тупик, он в качестве исключения пошел на откровенность с композитором:

«Война, от которой мы все задыхаемся, перервала мои планы, и вот теперь я [должен] решить – или платить невыносимую для меня сумму, или отказаться от поездки в Россию, что составляет мою мечту, и не я [ли] добыл себе право мучениями десяти лет за границей [на поездку в Россию]. […] Но ты все-таки ошибаешься, думая, что я “вернулся из Америки” и следовательно…

Этого “следовательно”-то и нет. Я, что называется, при последнем издыхании из-за войны и именно из-за той Америки, которая должна была бы дать дышать. Всю последнюю неделю провел в ужасных трансах»57.

В первые дни нового 1917 года он послал телеграмму своей любимой мачехе: «Обнимаю всех вас надеюсь что этот год нас объединит и наконец принесет удачу»58.

Дягилев вновь обосновался в Риме, чтобы подготовить труппу к коротким гастролям в итальянской столице и к парижскому сезону, намеченному на апрель и май. Дягилев надеялся на триумфальное возвращение «Русских балетов» во французскую столицу после трехлетнего перерыва. Официально Дягилев жил в «Гранд-отеле», но почти все свое время проводил в палаццо на улице Кордо, где остановился Мясин. Танцовщик потребовал, чтобы они с Дягилевым жили в разных местах, дабы их не принимали за любовников. Несомненно, Мясин сделал это еще и для того, чтобы встречаться с женщинами. Мясин, в отличие от Нижинского, безусловно, был гетеросексуалом и воспринимал интимные отношения с Дягилевым (если таковые имели место) как необходимую жертву за возможность всесторонне творчески развиваться.

Дягилев уговорил приехать в Италию Пикассо и Кокто, и они прибыли 19 февраля 1917 года. 7 января Сати исполнил свою музыку Дягилеву, и тот предложил внести в нее несколько последних изменений, которые композитор также включил в партитуру. 12 февраля произведение было закончено59.

Дягилев договорился, чтобы Пикассо предоставили одно из ателье Франческо Патрици на улице Виа Маргутта, где художник продолжил начатую в Париже работу над эскизами костюмов и декораций. Дягилев потребовал, чтобы его авторы посетили с ним городские достопримечательности, и несколько дней подряд знакомил их с шедеврами старого города. Дягилев отвел их в цирк, но заснул во время представления, и его разбудил слон, поставивший свои ноги на его колени60. Дягилев, по-видимому, нервничал и находился в постоянном напряжении. По словам Кокто, «он [Дягилев] ел и пил не переставая»61.

Видимо, у него были на то причины. Помимо непрекращающихся финансовых проблем, ситуация в России продолжала вызывать беспокойство. В телеграммах, адресованных своей мачехе, он многократно интересовался судьбой своих братьев. Сообщения о хаосе в российской армии, об убийстве Григория Распутина, произошедшем 29 декабря 1916 года, и о различных протестных движениях, должно быть, дошли и до Дягилева. В городах были серьезные перебои с продовольствием, не хватало горючего, безудержно росла инфляция. Все чаще происходили демонстрации и бунты.

Между 8 и 15 марта 1917 года по новому стилю, на фоне бурных протестов и беспорядков, царская власть пала, и во главе страны встало так называемое Временное правительство, важную роль в котором играл Александр Керенский. Представители русской богемы, находившиеся тогда в Европе, приняли эту первую революцию в массе своей весьма позитивно. Дягилев и Стравинский приветствовали ее с безграничным энтузиазмом. «Все мои мысли с тобой в эти незабываемые дни счастья, которые переживает наша дорогая освобожденная Россия», – писал Стравинский своей матери62.

Уже через несколько дней после революции в Петрограде собралась группа писателей и интеллектуалов, чтобы сформировать комиссию по охране художественных памятников и культурных ценностей России и обсудить, кто станет новым министром искусств. Среди собравшихся особым авторитетом пользовались Александр Бенуа и Максим Горький. 17 марта в результате жарких споров было решено отдать этот пост Дягилеву и послать ему телеграмму с предложением взять на себя организацию культурной жизни в новой России. На следующий день Бенуа отправился на прием к Керенскому, чтобы обсудить с ним принятое решение. Он одобрил кандидатуру Дягилева, но их разговор напомнил Бенуа «“безумные диалоги” Достоевского», и, по словам художника, было видно, что Керенский не спал несколько ночей подряд63.

20 марта Бенуа посетил мачеху Дягилева, чтобы выяснить его адрес. Возвращение Сергея в Россию представлялось Елене Дягилевой вполне возможным. Однако у Бенуа были сомнения на этот счет. Он записал в своем дневнике: «Мне казалось, боязно тревожить Сережу, отрывать его от его европейской деятельности для того, чтобы снова ему поднести горькую чашу нашей российской бестолочи»64. Действительно, в стране все еще было очень неспокойно, и статус дворянства и высших слоев буржуазии оставался неопределенным. Двумя неделями ранее в дом семьи Нувель ворвалась группа вооруженных революционеров, потребовавших, чтобы Вальтер и его брат Ричард предстали перед судом. А некоторые из пришедших даже угрожали немедленной расправой. Неясно, что послужило причиной вторжения и требования сдаться властям. Бенуа сообщает лишь, что «стреляли, и подозрение пало, что это именно эти два буржуя с иностранной фамилией занимались подобным делом»65. Братьев повели на допрос, но после разговора с представителями Думы отпустили на свободу. На следующий день в дом Нувелей вновь явились солдаты, но дальше криков и угроз дело не зашло.

Дягилев получил телеграмму, находясь в Риме, и вежливо отказался от предлагаемой должности. По словам Ансерме, с которым он это обсуждал, Дягилев был польщен, но признался, что хочет подождать и что мечтает о более конкретном и скромном проекте. «Думаю, он в основном боится путешествовать», – добавил к этому Ансерме66. Возможно, он в чем-то и был прав, но остается вопрос, отклонил бы Дягилев это предложение столь же решительно, если бы знал, что это его последняя возможность увидеть свою родину. Разумеется, Бенуа был разочарован отказом, но понимал его причины. Царил такой хаос и структура власти оставалась настолько непонятной, что было разумно пока занимать выжидательную позицию. Бенуа оставался одним из немногих, кто не утратил чувства реальности и крайне мрачно отзывался о ситуации в России в своем дневнике: «Так лучше пусть Сережа остается за пределами, в более благодатных странах, куда нам, пожалуй, придется эмигрировать, когда здесь все […] закиснет в маразме»67.

Дягилев был вынужден отклонить предложение и из практических соображений. У него готовилось к постановке огромное количество балетов, и были обязательства, связанные с сезоном в Риме и Париже. Он уже подписал контракт на новые гастроли труппы по Южной Америке и надеялся, что они возместят убытки, понесенные из-за североамериканского турне. Вернись он в этот момент в Россию, труппа, оставшись в Европе, могла обанкротиться и погибло бы все, над чем он трудился последние десять лет. Разумеется, он был с головой погружен в репетиции и подготовку римских и парижских гастролей, и, несомненно, это был увлекательный и волнительный процесс. Неужели он должен был бросить все это и отправиться в Петроград, где Вальтера Нувеля едва не линчевали солдаты революции?

Между тем шла непрерывная подготовка к сезону в итальянской столице. Пока что успели подготовить только балет «Женщины в хорошем настроении». Эта постановка со сценографией Бакста была одним из немногих новых спектаклей, на котором не оставил своего отпечатка модернизм. Напротив, это была попытка возродить былой шарм «Мира искусства», присущий самым первым постановкам труппы. В основу сюжета этого балета легла комедия Гольдони, в качестве музыкального сопровождения было использовано произведение Скарлатти, и это была первая дягилевская постановка на музыку восемнадцатого века. Этот балет зашел гораздо дальше в исследовании эстетики восемнадцатого века, чем, например, «Павильон Армиды», и ознаменовал новый период в неугасимой любви Дягилева к культуре той эпохи. Он был чрезвычайно доволен этим балетом и так описывал свои чувства в письме, адресованном жене Стравинского: «Мне трудно судить в качестве ближайшего сотрудника, но мне кажется, что это маленький шедевр. Веселье и оживление с начала до конца»68. То, что первой состоялась премьера именно этого балета в этот как с художественной, так и политической точки зрения революционный период, также свидетельствует о прозорливости Дягилева, как и премьера «Парада», состоявшаяся месяц спустя. Даже во время напряженного и увлекательного поиска новых форм он стремился к разнообразию и расширению репертуара своей труппы и не видел ничего плохого в смешении исторических и современных образов. Интуиция не подвела его и в этот раз, потому что спектакль «Женщины в хорошем настроении» стал гвоздем программы 1917 года.

В начале мая труппа отправилась в Париж, где должна была дать восемь представлений в театре Шатле. Это было необыкновенное возвращение после почти трехлетнего отсутствия в город и театр, где труппа «Русских балетов» прошла боевое крещение. В первый вечер состоялась парижская премьера «Женщин в хорошем настроении» и мировая премьера балета «Русские сказки», поставленного Ларионовым на музыку Лядова. К созданному в 1916 году балету «Кикимора» были добавлены три равные по продолжительности сцены, а получившийся спектакль назвали «Русские сказки». Это было первое знакомство парижан с грубым неопримитивистским стилем Ларионова (спектакль «Полуночное солнце» никогда не шел во французской столице), и зрители приняли эту постановку с восторгом. Однако самым большим сюрпризом этого вечера Дягилев сделал финал «Жар-птицы». В конце на сцене появился не Иван-Царевич, а русский мужик, увенчанный красным колпаком французских революционеров и размахивающий красным флагом. Похоже, Дягилев опасался, что это вызовет беспорядки, и поэтому по его просьбе служебный вход охраняли солдаты русского полка, расквартированного в Париже.

Это проявление революционного пафоса действительно вызвало критику, и Дягилев посчитал необходимым обосновать свою позицию в письме, опубликованном в газете «Ле Фигаро»: «После премьеры Русского балета некоторые люди написали мне, спрашивая, что значит красный флаг в конце «Жар-птицы». […] В сегодняшней России красный флаг является эмблемой тех, кто считает, что благоденствие всего мира зависит от свободы его народов, достигнутой лишь благодаря победоносной борьбе»69. Впрочем, во время последующих представлений красный флаг более не появлялся, ибо Дягилев уже достиг своей цели: он вызвал шумиху в прессе и публично заявил о своей политической позиции. Он знал: в Петрограде тоже читают «Ле Фигаро».

18 мая состоялась премьера «Парада». Пикассо создал эффектный занавес почти без элементов кубизма. На занавесе, расписанном самим Пикассо при участии его ассистентов, была изображена группа артистов, собравшихся на сцене старого театра. На его создание Пикассо вдохновил похожий занавес, увиденный им в одном театре Неаполя во время визита в этот город в сопровождении Дягилева. Некоторые полагают, что фигуры на занавесе олицетворяют Дягилева и его окружение. Например, Стравинский предстает в виде арапа, а Дягилев – неаполитанского моряка, что, разумеется, являлось шуткой художника в адрес импресарио, боявшегося морских путешествий.

По залу пронесся вздох облегчения, когда публика увидела, что занавес, выполненный вызывающим страх создателем ужасного кубизма, представляет собой нечто понятное простому смертному70. Музыка, написанная Сати для «Парада», в наши дни исполняется намного реже, чем фортепьянные произведения, созданные им в 80– 90-х годах XIX века, и, благодаря вошедшим в нее «реальным» звукам (сирен, печатающих машинок, пистолетных выстрелов и треск от вращающегося колеса фортуны), в настоящее время скорее воспринимается как историческая диковина, чем как попытка заглянуть в будущее музыки. Однако в 1917 году это произведение шокировало публику, хоть и не в той мере, как «Весна священная» за четыре года до этого. Музыка Сати – эклектическое смешение регтайма, мелодий варьете, фуги и вальса – поражала своей искусственной антиэстетикой и изящным легкомыслием, благодаря чему была далека как от музыки Римского-Корсакова и Дебюсси, так и от произведений Стравинского и Шёнберга. Декорации Пикассо представляли собой кубистскую фантазию на тему городского пейзажа, включавшего в себя, в числе прочего, обрамление сцены и многоэтажные дома. Большинство артистов (изображавших акробатов, фокусников и жонглеров) выступали в более или менее обычных костюмах, не стеснявших движений. Но образ двух персонажей, так называемых Французского и Американского менеджеров, был сведен до движущихся кубистских скульптур. В целом декоративное оформление спектакля было более традиционным, чем ожидалось, но то, что модернизм завоевал важное место на большой классической сцене, стало огромным событием.

Публика очень шумела, хотя и не устроила такого скандала, как на премьере «Весны священной». Негодование было вызвано в первую очередь тем, что вместо произведений на патриотические сюжеты, укрепляющих веру в собственную значимость и более подходящих для военного времени, был поставлен подобный легкомысленный, нарушающий каноны спектакль. Свидетельства о том, как зрители приняли балет, весьма разнятся. Григорьев не отметил ничего необычного, в то время как Кокто гораздо позднее писал о беспрецедентном скандале. На премьере также присутствовал писатель и журналист Илья Эренбург, который был довольно объективен в суждениях. Он писал, что зрители, сидевшие в партере, бросились к сцене и начали кричать, чтобы опустили занавес. «В это время на сцену вышла лошадь с кубистической мордой […]. Зрители […] совсем потеряли голову, вопили: “Смерть русским!”, “Пикассо – бош!”, “Русские – боши!”»71

Премьера «Парада» вошла в историю как прорыв авангарда в мейнстрим элитарной европейской культуры, и это сделало балет намного более знаменитым, чем он того заслуживал с художественной точки зрения. То, что именно «Парад» занял это уникальное место в истории искусства, не было изначально предопределено. У Дягилева было несколько различных авангардных балетов, находящихся на разных стадиях подготовки. «Литургии» с точки зрения концепции предстояло стать более новаторской постановкой, чем «Парад», однако она так и не была осуществлена. Деперо, создавая декорации «Песни соловья», для которой Стравинский переработал партитуру своей оперы, пошел гораздо дальше в использовании авангардных элементов. Об этом нам позволяет судить единственная сохранившаяся фотография макета декораций, которые так и не были созданы. В гонке за звание первого авангардного балета «Парад» выиграл, в том числе благодаря поддержке Мисии Серт, которая, возможно, оплатила его постановку. На тот момент «Парад» был и наименее русским балетом: лишь хореография была поставлена выходцем из России. Это ознаменовало превращение «Русских балетов» в международный коллектив, под крышей которого могли найти пристанище композиторы и художники совершенно разного происхождения. Появилась в определенном смысле совершенно новая труппа, исторически все еще тесно связанная с «Русскими балетами» довоенного периода, но существенно отличавшаяся от них по своему характеру. Впрочем, эта метаморфоза в большой степени была продиктована необходимостью и не являлась результатом осознанного творческого выбора.

Все предполагали, что по окончании войны труппа вернется к своему старому укладу. Почти никто из находившихся в Париже дягилевцев не ожидал, что в России произойдет еще одна революция, на этот раз не под влиянием массовых протестов, а как результат деятельности небольшой радикальной группировки под руководством революционера-марксиста Ленина. Когда большевики захватили власть, многие полагали, что это ненадолго. Но новое движение продемонстрировало невероятную стабильность и могущество, в результате чего впоследствии была беспощадно уничтожена дягилевская Россия, а новое государство превратилось в сверхдержаву.

11 ноября 1917 года в Петрограде Ленин предложил Александру Бенуа «взять на себя портфель министра изящных искусств», но тот отказался72, и пост достался Анатолию Луначарскому. Три недели спустя Бенуа уже пожалел о своем решении, продолжая тем не менее считать, что сам он не смог бы руководить культурным миром России. В тот день он записал в своем дневнике:

«Вот если бы тут был Сережа Дягилев, то дело обстояло бы иначе. Его публикой не запугать, а я б его научил, как действовать, подобно тому, как учил всегда. Да и все запутавшиеся фитюльки он бы распутал, причем не постеснялся бы некоторые из иных и порвать. Машина бы заиграла, и получился бы весьма занятный спектакль. Однако Сережа, отклонивший в марте предложенную нами честь встать во главе художественного движения в обновленной России, к нам едва ли пожелает вернуться. Хитрец-мудрец, не наступили, видимо, для него сроки, как бы только он вообще не опоздал»73.

Опасения Бенуа оправдались. Впервые за всю свою жизнь Сергей Дягилев, всегда обгонявший свое время, оказался в отстающих.