Книга: Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

Назад: XIX Год опасных экспериментов 1912–1913

Дальше: XXI «Давайте будем решительны и энергичны» 1914–1915

XX

Смутные времена

1913–1914

Состоявшаяся 5 июня премьера оперы «Хованщина» с Шаляпиным в главной роли, в отличие от «Весны священной», пользовалась бесспорным успехом. Последующие представления «Весны» 2, 4, 6 и 13 июня прошли в гораздо более спокойной обстановке, чем премьерный спектакль. Одновременно с приготовлениями к большому турне по Южной Америке шла подготовка к ежегодному сезону в Лондоне, где впервые должна была пройти серьезная оперная программа, а именно: «Борис Годунов», «Иван Грозный» и «Хованщина». Шаляпину предстояло покорить и лондонскую публику. Дягилев собирался показать в основном известные балетные постановки, представив новые лишь к концу сезона: «Игры» 25 июня, а «Весну священную» 11 июля.

Новость о беспорядках во время «Весны», облетев весь мир, вызвала жаркие дискуссии и в России. Обсуждалась главным образом хореография Нижинского и, чуть реже, музыка Стравинского. Споры настолько накалили атмосферу, что Дягилев посчитал необходимым послать телеграмму мачехе: «Прости дорогая очень устал трудно работал не верьте газетам все идет прекрасно завтра вышлю триста обнимаю»1. Репетиции «Весны священной» вызвали протест и у лондонских музыкантов. Вероятно, разовый скандал был именно тем, чего хотел Дягилев, однако постоянные конфликты из-за балета, представления которого проходили лишь изредка и требовали бесконечной, а следовательно, дорогостоящей подготовки, в итоге могли угрожать существованию его труппы. Таким образом, Дягилеву пришлось пересмотреть свои прошлогодние взгляды, и он начал подумывать о возвращении Михаила Фокина.

Это было непросто осуществить, так как Фокин был очень обижен на Дягилева и мог потребовать некой компенсации за свое уязвленное самолюбие. К тому же невозможно было представить, чтобы такие соперники, как Фокин и Нижинский, когда-нибудь вновь начали работать вместе. Неясно, когда Дягилев обратился к Фокину. По словам Брониславы, Дягилев и Фокин начали переговоры о возвращении хореографа сразу после гастролей в Париже, придя к соглашению, что Вацлав больше не будет танцевать в балетах Фокина и что Фокин поставит балет на музыку Штрауса «Легенда об Иосифе», ранее обещанный Нижинскому2. Этой версии противоречат высказывания Фокина и Григорьева о том, что Дягилев переговорил с Фокиным позднее, после разрыва с Нижинским. То, что Дягилев серьезно рассматривал возможность возвращения Фокина еще до драматичных событий сентября, подтверждает запись от 6 августа в дневнике Кесслера. Описывая встречу, во время которой в присутствии Штрауса и Нижинского обсуждалась постановка «Легенды об Иосифе», он записал: «Дягилев спросил меня, не будет ли лучше, чтобы Фокин поставил хореографию»3. В своем письме Гофмансталю Кесслер добавил, что, разумеется, это произойдет только при соблюдении «очевидного условия»: главную партию будет танцевать Нижинский4.

Бронислава Нижинская также пишет, что у Дягилева возникли проблемы с дирекцией Оперного театра Монте-Карло, Гранд-опера и Ковент-Гарден, являвшихся его постоянными партнерами. Руководители этих театров не хотели видеть в своем репертуаре балеты Вацлава, так как «не собирались рисковать доходами от продажи билетов и выступать “спонсорами” экспериментов Нижинского»5. Похоже, что так оно и было. Так или иначе, в начале сентября в «Петербургской газете» вышла статья на схожую тему, сообщавшая, что «Дягилев стал опасаться за свое предприятие, начал бояться, как бы эти неудачи не отозвались губительно на приглашениях его труппы в европейские и американские центры. Дирекции самых больших театров начали ставить условием, чтобы постановки Нижинского не фигурировали в репертуаре дягилевского балета»6. Не исключено, что Дягилев все-таки начал общаться с Фокиным еще до своего разрыва с Нижинским, но вряд ли смог тогда достичь с хореографом того полного взаимопонимания, о котором говорит Бронислава. Похоже, Дягилев после премьеры «Весны священной» больше не был готов идти ни на какие рискованные эксперименты. Перед ним стояла дилемма: его ведущий танцовщик, все еще являвшийся одной из главных движущих сил его труппы, в качестве хореографа отпугивал публику. Его ведущий композитор – Стравинский – писал музыку, вызывавшую конфликты с оркестрами, а его ведущий художник – Бакст – отказывался разрабатывать костюмы и декорации к балетам Нижинского. Таким образом, дискуссии по поводу «Весны священной» проникли из зрительного зала в дягилевское окружение.

Проблемы достигли кульминации, когда лондонские музыканты начали высказывать недовольство во время репетиций «Весны священной», из-за чего Дягилев задумался о внесении купюр в балет. Стравинский заболел тифом и был вынужден остаться на континенте. О сложившейся ситуации ему, скорее всего, поведал французский композитор Морис Деляж. Действительно ли Дягилев хотел сократить партитуру «Весны священной», остается невыясненным, но то, что он был на это способен, всем было прекрасно известно. Стравинский, чтобы не рисковать, поручил Монтё ни при каких обстоятельствах не допустить внесения изменений. После этого Монтё устроил скандал в присутствии всей труппы, и Дягилев был вынужден отступить. Его унизили в присутствии его музыкантов и артистов, и едва ли что-то могло задеть его сильнее. Желая помочь Дягилеву, Мисиа Серт незадолго до премьеры написала полное упреков письмо Стравинскому, подчеркивая свою позицию, направленную против французских композиторов в дягилевском окружении:

«Думаю, Деляжу, если это его рук дело, не стоило беспокоить тебя своими подозрениями о намерениях Сержа, не зная их и не понимая всей подоплеки. И я не понимаю, как ты, хорошо знающий Сержа, удостоил это внимания.Правда заключается в том, и я умоляю тебя сохранить это в тайне, что Дяг[илев] переживает ужасный период. Финансовые проблемы с Бичемом, которые, я опасаюсь, закончатся или судом или гражданской войной между ними. Почти окончательный разрыв с Бакстом из-за «Весны». (Тот считает, что ее ставить опасно.)Балетные спектакли проходят очень плохо, особенно новые постановки. Публика инфантильна, и потому ты еще больше будешь ценить парижскую [аудиторию], хотя Лондон ведет себя лучше, беспорядки здесь не случаются. Триумфа добилась только опера, в особенности Шаляпин. Оркестр восхитителен, но не может справиться с “Петрушкой”. Вчера во время репетиции “Весны” музыканты устроили скандал, несмотря на успех двух балетов, то есть “Жар-птицы” и в особенности “Петрушки”. И Монтё потерял самообладание.Несмотря на все эти сложности, Серж всегда защищал твои интересы, считая их также своими. Вспомни наш последний разговор; это правда. В настоящий момент “Весна” – смысл его жизни. Ты должен понять, что он пойдет на все, чтобы не пожертвовать ею. Он многим рискует, представляя ее здесь, и потому настроен еще более решительно.Я не рассказывала ему о том, что ты ему не доверяешь, и мне ужасно жаль, что Серт ему об этом телеграфировал. Это очень огорчило и ранило Сержа. Ты лучше всех мог бы понять его нынешнее настроение.Что касается меня, то я полагаю, что спасти его можешь только ты, а также верю, что худшая русская вещь лучше любого одухотворенного французского произведения.За прошедшие несколько лет это единственный вывод, к которому я смогла прийти. Будь русским! Оставайся русским! Дягилев может олицетворять только [все] русское. Это, мой дорогой Игорь, то, что я на самом деле думаю обо всем, происходящем здесь. Мне ужасно жаль, что ты не можешь приехать; ты мог бы оказать огромную поддержку своему другу и довольно скоро отделить правду от сплетен и бессмысленной болтовни этой малодушной клики.Я возвращаюсь в следующий четверг и надеюсь увидеть тебя до твоего отъезда. Я пошлю тебе телеграмму сразу по окончании спектакля “Весна [священная]”.Мой дорогой друг, с глубоким чувством привязанности нежно обнимаю тебя и твою жену, твоя Мисиа»7.

Как бы Мисиа ни убеждала Игоря Стравинского в благородных намерениях Дягилева, она даже не пыталась отрицать намерения Дягилева внести купюры в партитуру «Весны священной», и это, несомненно, не внушало композитору доверия. Стравинский отреагировал на это страстное приглашение к русскому братству хладнокровно, послав телеграмму из нескольких строчек: «Сожалею, что причинил столько волнений, но я не понимал твоей дипломатичной позиции»8. Это были не те теплые слова примирения, на которые надеялась Мисиа (и на которые, несомненно, рассчитывал Дягилев). И потому вскоре после этого она послала еще одно письмо Стравинскому, пытаясь вызвать в нем сочувствие к Сергею:

«Я оставила Сержа в довольно подавленном состоянии. Он был утомлен и чувствовал себя неважно, и [он] измотан своими проблемами: […] Нижинский невыносим и весьма бесцеремонен, Бакст почти с ним больше не разговаривает. Лишь Нувель остался [ему] верен, но даже он покинул его на три дня. […]Сегодня вечером состоится “grand gala” – по заказу короля [пройдет] постановка [“]Бориса [Годунова”]. Думаю, Серж не хочет ехать в Аргентину, так как ему необходимо время, чтобы собраться с силами и обдумать планы на будущее: до сегодняшнего дня он не получил ни одного серьезного предложения. И это будет трудно, и думаю, что Нижинский никогда не согласится поехать в одиночку. […]Я должна рассказать тебе о том, что произошло после заявлений Монтё. В день премьеры “Весны” он публично – то есть в самый разгар репетиции, в присутствии Нижинского и всего кордебалета – сказал Сержу: “Я являюсь представителем господина Стравинского, написавшего мне: ˝Господин Дягилев имеет дерзкое желание внести купюры в мое произведение. Я возлагаю на тебя [Монтё] ответственность и так далее… и так далее…˝”, и к этому он добавил: “Вы можете уволить меня и подать на меня в суд”. Серж ответил ему, что может довести дело до суда, так как он, Монтё, выступил против него от имени французских музыкантов. Но самое ужасное заключалось в том, что этот инцидент полностью подорвал его [Дягилева] авторитет. Артисты отказывались продолжать репетировать, а Нижинский разговаривал с ним, будто с собакой.Несчастный человек покинул театр в одиночестве и провел весь день в парке. Я удивилась, что он не пришел по своему обыкновению ко мне. Я увидела его уже позднее. Я не буду продолжать, милый друг, [говорить] о той боли, что ты ему причинил, но можешь быть уверен, что я говорила с ним в той же манере, в какой говорил бы с ним ты.Моя благосклонность и мое восхищение тобой помогли мне устранить это недоразумение и восстановить хрупкий мир в сердце твоего друга.Но я ненавижу эту подлую, полную зависти группку, окружившую тебя малодушием.Дорогой друг, самое важное теперь, что ты на пути к выздоровлению и созданию прекрасного. Серж тоже рассчитывает на твои замечательные произведения. Я уверена, что у тебя это получится, может, в другом стиле, но это произойдет само собой.Я умоляю тебя подробно писать мне обо всех твоих новостях. Никому не показывай это письмо, кроме твоей жены, которую я с любовью целую, и тебя [тоже], с тысячей нежных мыслей о тебе.Мисиа»9.

Похоже, что это письмо наконец умилостивило Стравинского. Вероятно, этому также способствовало предложение Дягилева взять на себя оплату его непомерно выросших счетов за пребывание в клинике. В любом случае спустя четыре недели Стравинский написал Бенуа: «Я […] утвердился в добрых братских чувствах Сережи […]; и убедился в полном равнодушии всех своих балетных и оперных сотрудников […]. Последнее не очень меня огорчило, ибо я ничего и не ждал от них»10.

В то время как Дягилев со Стравинским пришли к некоторому взаимопониманию, отношения Дягилева с Нижинским лишь ухудшились. Существует бесконечное количество версий о финальной стадии романа Дягилева с его любимым танцовщиком, однако беспристрастных документальных свидетельств не сохранилось. Самый известный документ, так называемый дневник Нижинского, был написан артистом в то время, когда его уже одолевал психоз, лишивший его в конечном итоге рассудка. Два других свидетельства – Ромолы Пульской и Брониславы Нижинской – в своей попытке спасти репутацию Нижинского явно небеспристрастны, кроме того, Ромола стремилась представить собственную роль в благоприятном свете.

Нижинский описывает в своем дневнике различные конфликтные ситуации, которые, по его утверждению, возникали у него с Дягилевым. «Я начал открыто его ненавидеть, – писал танцовщик, – однажды в Париже я толкнул его на улице. Я толкнул его потому, что хотел доказать, что не боюсь его. Дягилев ударил меня своей тростью, потому что я хотел покинуть его. Он почувствовал, что я хочу уйти, и потому побежал за мной. Я шел быстро, почти бежал. Я боялся, что меня заметят»11. Вместо физического влечения Нижинский начал испытывать отвращение к стареющему Дягилеву. «Дягилев красит волосы, чтобы выглядеть моложе. Дягилев седой. Дягилев покупает черный крем для волос и втирает его в волосы. Я видел этот крем на подушках Дягилева, наволочки были черные. Я ненавижу грязные наволочки, и, когда я это увидел, мне стало противно. У Дягилева два передних зуба ненастоящие. Я заметил, когда он нервничает, он прикасается к ним языком. Они шатаются, и я это вижу. Дягилев похож на противную старуху, когда начинает шатать свои два передних зуба»12. Нижинский и Дягилев уже на протяжении некоторого времени спали в разных комнатах, и, по словам Нижинского, он закрывал свою спальню на ключ, чтобы Дягилев не мог войти. В то же самое время танцовщик посещал в Париже уличных проституток. Как бы то ни было, Нижинский был бисексуалом, и, возможно, изначально гетеросексуалом, а Дягилев в стремлении помешать ему оставаться наедине с женщинами даже приставил к танцовщику своего слугу Василия в качестве охранника. События, сопровождавшие расставание Дягилева и Нижинского, были трагичными, порой неприятными и даже постыдными. Хотя Дягилев пытался скрыть происходящее от внешнего мира, его близкие друзья, например Бенуа13, видели, что эта любовная связь закончилась еще летом 1913 года. Однако никто не мог предугадать того, что случилось осенью.

15 августа 1913 года труппа отбыла без Дягилева в Буэнос-Айрес. Морские путешествия вызывали панический страх у Дягилева. Кроме того, еще не завершилась подготовка нового сезона, и потому Дягилев послал вместе с труппой своего делового партнера Дмитрия де Гинзбурга, входившего в руководство труппы с 1909 года, но пока не принимавшего активного участия в ее жизни. Слуга Дягилева Василий поехал с труппой, чтобы приглядывать за Нижинским. На корабль также взошла дочь венгерского миллионера Ромола Пульская. Это морское путешествие длилось три недели. Бытует мнение, что Дягилев никогда не отпустил бы Нижинского одного, будь он влюблен в танцовщика так же сильно, как в 1909 году, и это предположение кажется вполне логичным.

По словам Марии Рамберт, также плывшей на корабле и являвшейся одним из немногих доверенных лиц Нижинского, танцовщик был влюблен в Ромолу. Кроме того, существует большое количество свидетельств, подтверждающих, что во время круиза Нижинский и Пульская многократно были замечены за увлеченной беседой14. Однако никто не мог предположить, что дело зайдет дальше мимолетного флирта, все знали, что танцовщик являлся любовником Дягилева. По словам Ромолы, предложение Нижинского, сделанное им примерно на второй неделе путешествия, явилось и для нее абсолютным сюрпризом15. Нижинский действовал решительно, и через несколько дней после прибытия в Буэнос-Айрес, 10 сентября 1913 года, их обвенчали в церкви Сан-Мигель. Ни матери, ни сестре Нижинского, ни Дягилеву не было известно ни о свадьбе, ни о приготовлениях к ней.

Броня Нижинская и ее мать Элеонора первые недели сентября провели в Санкт-Петербурге. О том, что Вацлав женился, они узнали из газет. Мать Нижинского была разгневана и поражена тем, что сын даже не послал телеграммы с сообщением о своем намерении, не говоря уже о том, что он не попросил у нее материнского благословения. Однако позднее Ромола призналась Брониславе, что они сознательно скрывали свое желание пожениться как от семьи, так и от Дягилева, опасаясь, что он или родственники Нижинского помешают осуществлению их планов.

Дягилева это известие застало в Венеции, где он проводил время в обществе четы Серт. По словам Мисии, она хорошо запомнила тот момент, когда он получил телеграмму с сообщением о женитьбе танцовщика. Дягилев пребывал в прекрасном расположении духа. Он только что получил партитуру нового музыкального произведения и попросил Мисию сыграть ему:

«Я помню, как я, одетая в платье из муслина, крутя в руках зонтик, зашла к нему. На нем все еще была ночная сорочка и домашние туфли. […] Совершая слоновьи прыжки по комнате, он в восторге схватил мой зонтик и открыл его. Я прекратила играть, сказав, чтобы он немедленно закрыл его, так как открытый внутри дома зонтик приносит несчастье, а он был весьма суеверен. Едва я успела высказать свое предостережение, как в дверь постучали. Телеграмма. Дягилев смертельно побледнел. […]Серж впал в состояние похожее на истерику, пытался разбить все вдребезги, рыдая и крича, позвал Серта, Бакста, всех. […] Опьяненного от горя, мы немедленно увезли его в Неаполь, где он предался вакханалии»16.

Во время поездки в Южную Италию группа остановилась во Флоренции, где Дягилев познакомился с Беппо Потетти и нанял его в качестве слуги вместо находившегося в отъезде Василия. Вероятно, Дягилев злился на него за то, что, находясь в Южной Америке, тот не смог ни предотвратить бракосочетание, ни своевременно сообщить о нем, и подозревал, что слуге заплатили, чтобы тот держал рот на замке.

В конце сентября Дягилев вернулся в Венецию и незамедлительно предпринял шаги по выдворению Нижинского из труппы. Он быстро договорился с Гофмансталем, также находившимся в то время в Венеции, о том, что вместо Нижинского хореографию балета на музыку Штрауса «Легенда об Иосифе» поставит Фокин. Однако Дягилев пока умолчал о том, что Нижинский не будет танцевать главную партию, так как Фокин ни при каких условиях не согласился бы вновь работать с танцовщиком. Следующим препятствием на пути Дягилева был Стравинский. После ухода Нижинского и возвращения Фокина о последующих представлениях «Весны священной» не могло быть и речи. Помимо этого, Стравинскому очень нравилась хореография Нижинского, и он подружился с танцовщиком. 29 сентября 1913 года Дягилев послал Стравинскому в Кларанс телеграмму с сообщением о том, что он собирался приехать к нему на следующий день17.

Дягилев остался у Стравинского на несколько дней. Композитор воспринял новость плохо. Анна Федорова, одна из балерин труппы «Русских балетов», случайно заметив в одном из кафе Монтрё Дягилева, ужаснулась его внешнему виду и едва смогла скрыть свою реакцию:

«Он сидел один за столиком кафе на террасе отеля на берегу озера. Стол перед ним был пуст. Казалось, Дягилев был глубоко погружен в свои мысли, [он сидел, ] положив подбородок на сложенные вместе кисти рук, покоившиеся на набалдашнике его трости. Когда я подошла к нему поздороваться, он поднял голову, и я испугалась, увидев его искаженное горем лицо. Он не сказал ни слова, он не ответил мне»18.

Пока новость распространялась, все больше друзей начали задаваться вопросом о том, что же все-таки произошло. Бенуа написал Стравинскому о Дягилеве:

«Исчез без вести – так, что даже я готов верить таким очаровательным слухам […], что Вацлав женился на венгерке – мило, правда, а Сережа (сгоряча?) “продал свое дело какому-то антрепренеру”! не знаете ли Вы что-либо о нашем безутешном [друге]?»19

Ответ Стравинского свидетельствует о том, что события, вызванные женитьбой Нижинского, привели его в отчаяние, а также доказывает, что композитор не принимал позицию Дягилева не только в том, что касалось этого временного кризиса:

«Я ничего не знал о свадьбе Нижинского, ибо все последнее время газет не читал, и узнал сие лишь от Сережи. […] Разумеется, это переворачивает все – буквально все в нашем деле – да Вы и сами можете предвидеть все последствия этого – для него все кончено, для меня же, быть может, надолго отнята возможность увидеть что-либо ценное в области хореографии и, что еще важней, увидеть мое детище [ «Весну священную»], с такими невероятными усилиями получившее хореографическое воплощение. Ах, дорогой мой, вот это последнее детище и не дает мне ни минуты покоя. Какой-то невероятный скрежет бесовский вокруг него. Сережа рассказывает факты тяжелой для меня измены лиц, относившихся с большим энтузиазмом или с непоколебимой симпатией к моим прежним произведениям. Ну что же, – говорю или, вернее, думаю я, – это так и должно быть – но за что же сам Сережа как бы пошатнулся к “Sacre” – вещи, которую он на репетициях иначе не слушал, как с восклицаниями “божественно!”. Он даже сказал (что, собственно, можно было бы рассматривать как комплимент), что эта вещь должна была вылежаться после сочинения, ибо публика недостаточно подготовлена к ней еще, – но почему он никогда раньше не упоминал о применении этого метода – ни в период “Мира искусства”, ни позже. Просто-напросто, я боюсь, он находится под дурными влияниями, которые, думается, не столько морально, сколько материально сильны и очень. Правду сказать, резюмируя свои впечатления об его отношении к “Sacre” я прихожу к умозаключению, что он не анкуражирует меня в этом направлении – то есть я лишен единственной и самой верной опоры в деле пропаганды моих художественных идей – согласитесь сами, что меня это совершенно сбивает с ног, ибо не могу же я, поймите, не могу сочинять того, что от меня хотят, – то есть повторять себя же – кого угодно повторяй, только не себя самого, – ибо так-то люди исписываются. Но довольно о “Sacre”’е, мне очень тяжело делается»20.

У Стравинского были веские причины для недовольства Дягилевым и его окружением. В контракт на следующую постановку спектакля на музыку Стравинского, – оперы «Соловей», премьера которой была запланирована на 1914 год, – Дягилев включил условие, гласившее, что «если первое представление в Париже пройдет со скандалом, как “Весна”, ему, может быть, и не придется повторять “Соловья” ввиду того, что спектакли состоятся на сей раз в Гранд-опера»21. Это позволяет предположить, что руководство театров выдвинуло свои требования к новым постановкам на музыку Стравинского. При этом становится понятно, что Дягилев находился в безвыходном положении и был вынужден пойти навстречу дирекции театров и подготовить для сезона 1914 года более консервативный репертуар.

Обсудил ли к тому времени Дягилев со Стравинским появление в труппе Фокина, остается неясным. Возможно, высказав свои сомнения по поводу «Весны священной», Дягилев лишь попытался подготовить Стравинского к возвращению хореографа, который точно не допустил бы появления в следующем сезоне балетов, поставленных ранее Нижинским. Именно Стравинский в свое время открыто выступал за уход Фокина из труппы и за новую хореографию Нижинского.

Стравинский был в плохом расположении духа после разговора с Дягилевым, но не собирался по-настоящему противостоять грядущим изменениям в составе труппы и Дягилева поддержал. Оставалось решить самую сложную задачу – вновь привлечь Фокина к работе в труппе, чтобы новые балеты вышли хотя бы в следующем сезоне. С этой целью в декабре Дягилев отбыл в Россию. Основной задачей было переговорить с Фокиным, и, кроме того, он надеялся найти нового танцовщика на место Нижинского, что требовало особо деликатного подхода, так как ни Кесслер, ни Штраус даже мысли не допускали о том, что Нижинский не будет танцевать в их балете.

8 ноября (26 октября по старому стилю) 1913 года Дягилев находился в Берлине. Оттуда, он, вероятно не заезжая в Санкт-Петербург, отправился в Москву, чтобы подписать контракты с певцами на их выступления в его оперной программе. Там же еще до конца октября (по старому стилю) он, возможно, посетил балеты «Лебединое озеро» и «Дон Кихот», во время которых ему мог приглянуться один танцовщик, которому предстояло сыграть важнейшую роль в судьбе «Русских балетов».

Во второй половине ноября он находился в Санкт-Петербурге, где обсуждал сложившуюся ситуацию с недавно вернувшимся из Южной Америки Григорьевым. Тот был очень удивлен намерением Дягилева вновь подписать контракт с Фокиным, но Сергей был непоколебим в своем решении и позвонил находившемуся в Санкт-Петербурге хореографу. Перед тем как это сделать, он, по своему обыкновению, протер носовым платком трубку, так как боялся подцепить какую-нибудь заразу. Григорьев писал: «Мне показалось, что возникла зловещая пауза, прежде чем начался разговор. Он продолжался не менее пяти часов. Я не мог слышать, что говорил Фокин, но было ясно, что Дягилеву пришлось нелегко. […] Однако Дягилева это не отпугнуло. Он позволил ему выговориться, выжидая подходящего момента, а затем отверг обвинения Фокина, защищая свою точку зрения, и принялся убеждать его, как только он один умел. […] Повесив трубку, Дягилев облегченно вздохнул. “Ну, кажется, улажено, – сказал он. – Он хоть и крепкий орешек, но все такой же!”» По словам Григорьева, этот разговор состоялся в 1914 году, однако из письма Бакста Стравинскому следует, что Фокин и Дягилев пришли к соглашению еще во второй половине 1913 года.

Теперь, получив твердое согласие Фокина, он мог официально уволить Нижинского. Дягилев продемонстрировал Григорьеву телеграмму танцовщика, пришедшую в конце ноября. В ней он спрашивал, «когда начнутся репетиции и когда он должен приступить к работе над новым балетом, и просил Дягилева позаботиться о том, чтобы во время репетиций труппа не занималась ничем иным». «Когда я прочел телеграмму, – продолжает Григорьев, – Дягилев положил ее на стол и прикрыл своей ладонью. Так он всегда поступал с раздражавшими его сообщениями. Он посмотрел на меня искоса, иронично улыбаясь, и произнес: “Я хочу, чтобы ты, мой режиссер, подписал телеграмму, которую я намереваюсь послать в ответ”. Затем он взял со стола бланк телеграммы, вставил в глаз монокль и, покусывая язык (как он всегда делал, когда был взволнован), начал писать»22. Эта телеграмма содержала сообщение об увольнении Нижинского из «Русских балетов».

Многие были поражены жестокостью Дягилева, разорвавшего многолетнее сотрудничество посредством телеграммы, подписанной одним из его помощников. Поступок Дягилева тем более предосудителен, если вспомнить, что Нижинский всегда работал у него без контракта и уже на протяжении многих лет не получал жалованья. Правда, Нижинский, будучи любовником Дягилева, всегда жил в роскоши и получал средства на содержание своей семьи. Но теперь у него за душой не было ни гроша. Очевидно, ничто не могло поколебать оскорбленное самолюбие Дягилева. Сам Нижинский также был обескуражен его реакцией и его хладнокровными действиями. Это в основном свидетельствует о наивности танцовщика, но он был не единственным, кто не представлял «Русские балеты» без Нижинского. За поддержкой он обратился к Стравинскому, надеясь на то, что тот поможет ему переубедить Дягилева, прервавшего с Нижинским всяческие контакты и не реагировавшего на его безнадежные попытки объясниться.

«Дорогой Игорь.Не могу от Тебя скрыть, что случилось со мной за последнее время. Ты знаешь, что я ездил в Южную Америку и не был в Европе четыре месяца. Эти месяцы мне стоили денег больших и здоровья. Платил за комнату с едой 150 франков в день. Этих денег я не зарабатывал у Сережи и пришлось доплачивать из каких-то своих капиталов.Что делал Сережа в это время, что мы были в Америке, я не знаю. Писал я ему много и ни на одно письмо не получил ответа. А мне нужен был ответ, потому что я работал над новыми балетами [—] “Легендой об Иосифе” [Р.] Штрауса и еще одним на музыку Баха.Вся подготовительная работа была закончена и осталось репетировать. В Америке не мог репетировать этих балетов из-за ужасной жары, от которой чуть все не умерли. Как я здоров был до последнего спектакля – не знаю. Мне повезло в Америке, но здесь я проболел две недели. Сейчас здоров.Не послал Тебе приглашения на свадьбу потому, что знал, что не приедешь. Не писал Тебе потому, что было много дела. Ты мне прости, пожалуйста.С моей женой я поехал к ее родителям в Будапешт и сейчас же послал Сереже телеграмму о том, где и когда сможем свидеться. На мою телеграмму я получил от Григорьева ответ, что на этот сезон мне не поручаются постановки балетов и как артист тоже не нужен. Напиши мне, пожалуйста, – правда ли это или нет? Я не могу поверить, чтобы Сережа мог так подло поступить со мной. Мне Сережа должен много денег. Мне не платили два года совсем ничего ни за мои танцы, ни за новые постановки «Фавна», и «Игр», и «Священной весны». Я служил без контракта. Если правда, что Сережа не хочет больше работать со мной, я потерял все. Ты понимаешь, в каком я теперь положении.Я не могу себе объяснить поступка Сережи. Спроси у него, в чем дело, и напиши мне.По всем журналам в Германии, Париже, Лондоне и т. д. пишут, что я больше не работаю с Дягилевым и против него выступает вся пресса с фельетонами. Кроме того – что не буду с Сережей работать. Пишут, что собираю труппу. Со всех сторон мне делают всевозможные предложения. Самое важное предложение – это один богатый немец, который предлагает около миллиона франков на поднятие нового дела [такого] как Русский балет Дягилева, и мне предлагают вести всю художественную сторону дела и большие деньги. Заказывать декорации, музыку и т. д. буду я. Но я не даю им пока определенного ответа, пока не получу от Тебя известий.От моих многих друзей получаю письма с негодованием на Дягилева и [они] предлагают мне помочь примкнуть к затеваемому мною делу.Надеюсь, что Ты не забудешь меня и дашь мне немедленный ответ на мое письмо.Остаюсь любящий ТебяВацаПоклонись жене и вообще тем, кого знаю.В.»

За несколько дней до этого, 5 ноября 1913 года, Нижинский уже написал Астрюку: «Проинформируй, пожалуйста, прессу, что я более не работаю у Дягилева»23. Этот поступок был гораздо менее наивен, так как Нижинский успел первым объявить миру о своем уходе из «Русских балетов» и тем самым спас свою репутацию. Стравинский или не отреагировал на письмо Вацлава, или послал чисто формальный ответ. Нижинскому не удалось прорвать оборону Дягилева. Танцовщик больше не являлся частью «Ballets Russes».

Расставание Дягилева и Нижинского – это печально известная страница в насыщенной слухами и скандалами истории «Русских балетов» в Париже, породившая многочисленные гипотезы о скрытых мотивах произошедшего. Наиболее распространенное предположение: Дягилев сам устроил союз Нижинского и Ромолы, рассчитывая ускорить разрыв, так как устал от Нижинского и разуверился в нем как в хореографе. Также утверждают, что деловой партнер Дягилева де Гинзбург, воспользовавшись его отсутствием, познакомил танцовщика с Ромолой, так как планировал создать свою собственную труппу, главной звездой которой был бы Нижинский. Однако обе версии безосновательно представляли Нижинского в роли марионетки, безропотно позволившей себя женить. Этому противоречит упрямый нрав Нижинского, всегда создававший Дягилеву массу проблем. Следовательно, подобные теории – всего лишь миф.

Приход Фокина на место Нижинского, разумеется, повлиял и на репертуар следующего года. В программу вошел балет на музыку Штрауса «Легенда об Иосифе», предполагалось даже, что он станет важнейшей постановкой 1914 года. Тем более что Дягилев использовал этот спектакль в качестве главного козыря, когда уговаривал Фокина вернуться. Постановка тех балетов, над которыми должен был работать Нижинский, была отложена. Так, например, произошло с балетом на музыку Баха. Поэтому срочно требовалось подготовить новые премьеры для сезона 1914 года. Разумеется, в репертуар была включена опера Стравинского «Соловей», начатая композитором еще до «Жар-птицы» и теперь почти завершенная. Создание декораций для нее было поручено Бенуа. С ноября Дягилев прилагал все усилия, чтобы премьера нового произведения Стравинского прошла именно у него. Дело в том, что Стравинский вел переговоры с Московским Свободным театром, также заинтересовавшимся этой оперой. Похоже, известие о появлении конкурента подстегнуло желание Дягилева поставить этот спектакль.

Продолжилась работа и над другим проектом с рабочим названием «Метаморфозы». Музыку к нему написал однокурсник и близкий друг Стравинского Максимилиан Штейнберг. Он был учеником и верным последователем Римского-Корсакова, и Дягилев дал ему шанс, поддавшись на уговоры Стравинского. На Дягилева музыка Штейнберга не произвела никакого впечатления. Когда Бакст однажды выразил свой восторг по поводу этого произведения, Дягилев отчитал художника за плохое «понимание музыки»24. Спустя некоторое время было решено сократить спектакль до одного-единственного акта и назвать получившийся балет «Мидас». О безразличном отношении к этой постановке свидетельствует незначительное время, отведенное на ее подготовку: к созданию художественного оформления и к репетициям приступили всего за двенадцать дней до премьеры. Костюмы были готовы лишь за пятнадцать минут до начала спектакля25. Дягилев в принципе включил в репертуар «Мидаса» не столько под давлением со стороны Стравинского, сколько из тактических соображений. Штейнберг был женат на дочери Римского-Корсакова, и Дягилев, все еще пребывавший в состоянии войны с вдовой великого композитора, так и не простившей ему купюр в партитурах «Шехеразады» и «Хованщины», вероятно, надеялся снискать ее благосклонность, поставив произведение ее любимого зятя. Дягилеву было необходимо помириться с ней, так как он планировал включить в репертуар 1914 года «Золотого петушка», последнюю оперу Римского-Корсакова. Художественное оформление спектакля «Мидас» было поручено Мстиславу Добужинскому, который незадолго до этого получил широкую известность в качестве художника по костюмам и декорациям Московского Художественного театра Станиславского и которого Дягилев знал еще со времен «Мира искусства». «[Бакст] был тогда крайне переутомлен, – вспоминает Добужинский, – нервничал, и, кажется, была какая-то очередная размолвка с Дягилевым. По его совету и по совету Бенуа Дягилев обратился ко мне»26. Добужинский также создал декорации к еще одному проекту Фокина – «Бабочкам», своего рода продолжению балета «Карнавал». Премьера «Бабочек» состоялась 10 марта 1912 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Начиная с 1910 года Дягилев не включал в репертуар балеты, поставленные вне его труппы, и то, что этот спектакль все-таки вошел в программу, во многих смыслах явилось серьезным шагом назад.

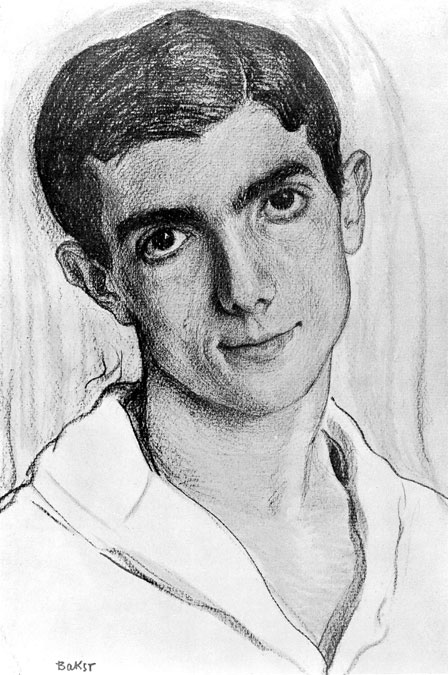

Л. Бакст. Портрет Л. Мясина

Несмотря ни на что, зимой 1913/14 года Дягилев, распрощавшийся, по-видимому, с этапом своей жизни под названием «Нижинский», пребывал в благостном состоянии духа. По словам Григорьева, Дягилев напоминал человека, «сбросившего с плеч тяжкий груз и, наконец, вздохнувшего полной грудью»27. Его приподнятое настроение, вероятно, объяснялось еще и тем, что он нашел нового танцовщика, способного не только исполнить партию Иосифа в балете Штрауса, но и стать новой звездой, затмив Нижинского. Этим танцовщиком был Леонид Мясин.

История знакомства Дягилева и Мясина (вскоре сменившего свое русское имя на французское – Леонид Массин, с ударением на последний слог) остается не до конца выясненной в основном потому, что Мясин в своих мемуарах сильно приукрасил или, по большей части, выдумал события. Он писал, что в декабре 1913 года Дягилев, увидев, как он исполнял тарантеллу в «Лебедином озере», сразу пригласил его к себе в гостиничный номер и предложил роль Иосифа, после чего потребовал, чтобы танцовщик сообщил ему о своем решении на следующий день. Мясин согласился, и уже на следующий день они сели на поезд в Санкт-Петербург, где молодого танцовщика должен был оценить Фокин. А еще через несколько дней они приехали в Кельн, где Дягилев присоединился к своей труппе, гастролировавшей по Германии28.

Однако «Лебединое озеро» не значилось в декабрьской афише московских театров, и тем более Мясин не мог бы организовать свой отъезд из России за пару дней. Вероятно, Дягилев увидел Мясина в конце октября, когда «Лебединое озеро» действительно шло в Москве29. Если предположить, что Дягилев уже в конце октября находился в России и на самом деле пригласил юношу в труппу, то должны были пройти месяцы, прежде чем Мясин смог бы начать работать у Дягилева. Требовалось получить разрешение императорских театров и оформить паспорт, а подобные бюрократические процедуры требовали многих месяцев ожидания30. Вполне возможно, что Дягилеву порекомендовал Мясина кто-то из его московских или петербургских консультантов, но свидетельств об этом не осталось. Таким человеком мог быть хореограф Горский, в чьих балетах Мясин исполнил несколько небольших ролей. 22 января 1914 года Дягилев написал танцовщику, что хотел бы заключить письменный договор до 1 августа 1916 года31. В тот момент, когда Дягилев отправил это письмо, Мясин, несомненно, все еще находился в России.

Противоречивые свидетельства о знакомстве Дягилева с танцовщиком лишь добавляют вопросов и мешают понять, как он сумел разглядеть Мясина. Молодой артист – ему только недавно исполнилось восемнадцать, когда его пригласил к себе Дягилев, – не выделялся среди остальных особым дарованием. Нижинский, благодаря своему выдающемуся таланту, уже в шестнадцать лет был центром всеобщего внимания, а Мясин станцевал всего несколько сольных партий и даже открыто выражал сомнения в своем будущем в качестве танцовщика. Мясин подумывал стать актером и был готов отказаться от карьеры в балете. Он был весьма привлекательным, но низкорослым и слегка кривоногим юношей, поэтому его будущее в классическом балете было весьма сомнительным. Зимой 1913 года ничто не указывало на то, что Мясин не только прославится на весь мир как солист, но и станет одним из величайших хореографов ХХ века. Если Дягилев и обладал даром предвидения, позволявшим ему распознавать таланты, то этот дар проявился в полной мере в тот день, когда он заметил юного Мясина.

Что увидел Дягилев в Мясине? Неужели все дело было в «проницательном взоре и византийских чертах лица» молодого человека, как уверяет биограф Мясина Гарсиа-Маркес?32 Действительно, в молодости танцовщик был на редкость фотогеничен, настолько, что Дягилеву было достаточно послать всего лишь пару фотографий юноши Гуго фон Гофмансталю, чтобы убедить автора либретто «Легенды об Иосифе» в том, что новый солист сможет затмить Нижинского33. Помимо этого, Мясин наверняка произвел впечатление своим высоким для своего юного возраста интеллектуальным развитием. Он интересовался живописью и обсуждал со своими друзьями творчество Гогена и Тулуз-Лотрека, картины которых они все знали по не очень качественным репродукциям в журналах, считавшихся преемниками «Мира искусства»34. Он разбирался в литературе и писал стихи. В начале июня журнал «Театр» опубликовал сообщение о том, что Дягилев собирался издать сборник стихов Мясина (этого, правда, так и не произошло)35. Несомненно, восемнадцатилетний Мясин был более коммуникабелен и образован, чем Нижинский. Возможно, эти качества для Дягилева, искавшего нового танцовщика, поддающегося обучению и способного перенять его знания, были более важны, чем наличие безупречной классической танцевальной техники.

Той зимой в Москве произошло еще несколько событий, имевших важные последствия для дягилевской труппы. Дягилев очень хотел поставить оперу Римского-Корсакова «Золотой петушок», и ему было необходимо найти художника для оформления этого спектакля. Похоже, Бакст несколько наскучил Дягилеву, полагавшему (после неудачного оформления «Игр»), что художник более не был способен создавать новые художественные формы. Еще меньше Дягилев был доволен работой Бенуа, как обычно считавшего (возможно, не без оснований), что им манипулируют, и постоянно вступавшего в конфликты. Однако Бенуа, в то время также часто бывавший в Москве, дал Дягилеву дельный совет, порекомендовав ему посетить в Москве выставку Натальи Гончаровой. На этом вернисаже были представлены сотни произведений художницы36.

М. Ларионов. Портрет Н. Гончаровой

Дягилев, разумеется, знал Гончарову: он познакомился с ней еще в 1906 году, когда организовывал Выставку русского искусства в рамках Осеннего салона, и за прошедшие годы ее мастерство еще больше выросло. Ее муж и партнер Михаил Ларионов стал лидером группы молодых живописцев, вызвавших жаркие споры в России и провозгласивших основными принципами творчества настоящего художника «эксперимент» и постоянное новаторство. За прошедшие годы они экспериментировали в области кубизма, футуризма, абстракционизма, постановочных акций и кинематографа. Они рисовали на своих лицах, руках и туловищах абстрактные композиции и читали сумбурные «лекции», во время которых поливали публику водой из кувшинов. Если Ларионов был движущей силой этого нового течения, позднее названного русским авангардом, то Гончарова была его первой настоящей звездой, ибо она не только превзошла Ларионова тонкостью исполнения и силой воображения, но и подарила миру гораздо больше произведений.

Модернизм проявился в музыке «Весны священной» Стравинского, и теперь Гончарова и Ларионов привнесли этот стиль в художественное оформление дягилевских постановок. Приход этих двух новых художников вызвал дальнейшее отчуждение между Дягилевым и его старыми друзьями – Бакстом и Бенуа. Последний весьма враждебно относился к Ларионову, и его можно понять: в 1909 году в журнале «Золотое руно» Ларионов объявил произведения Бенуа «просто серым пятном», вызывающим «полное разочарование»37. Дягилев, напротив, откровенно наслаждался общением с Гончаровой и Ларионовым, они возродили в нем жажду к новаторству, затихшую после провала «Игр» и «Весны священной».

Бенуа повел себя благородно: в октябре 1913 года в своей статье в газете «Речь» он расхваливал выставку Гончаровой, уверяя, что художница «одарена в превосходной степени», и пылко защищал ее, отметая обвинения в шарлатанстве38. Много лет спустя Бенуа написал, что лично поручил Гончаровой заняться сценическим оформлением «Золотого петушка» и что тогда же изложил ей свой план постановки39. Оба этих утверждения не соответствуют действительности. Как Гончарова, так и Бенуа независимо друг от друга говорили, что заказчиком и идейным вдохновителем постановки был Дягилев. Однако последний наверняка принял во внимание статью Бенуа в газете «Речь», и началом своей карьеры в театре Гончарова была обязана художнику больше, чем признавала позднее.

Вскоре после того, как Дягилев одобрил предварительные эскизы Гончаровой, она была приглашена в дом его старого друга Ильи Остроухова, где прослушала фортепианное исполнение оперы, разумеется в сильно сокращенном Дягилевым варианте40. Сразу после этого Гончарова приступила к оформлению спектакля. Дягилев в одночасье проникся таким абсолютным доверием к своему новому художнику, что даже ни разу не пришел взглянуть на декорации, пока она их рисовала41.

6 января Дягилев вернулся в Париж, где шла лихорадочная работа по подготовке нового сезона. Он потребовал от Стравинского, чтобы тот тоже приехал во французскую столицу. Композитор согласился и 22 января в доме Мисии Серт исполнил два первых акта «Соловья». В числе гостей присутствовали Андре Жид, Морис Равель, Жан Кокто и даже Эрик Сати42. Стравинский также заметил изменившееся настроение Дягилева и безмерно обрадовался тому, что тот вновь обрел веру в успех новаторских постановок. Композитор писал своей жене: «Сережа в восторге и совершенно переменился к моим сочинениям»43.

Вскоре после этого Дягилев отправился в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракты с певцами на участие в «Соловье» и забрать Мясина. Там же до Дягилева дошли слухи о том, что Нижинский собирает свою небольшую труппу для выступлений в Европе с постановками «Русских балетов». Танцовщик запросил разрешение на использование музыки к балетам у различных музыкальных издателей, в частности у Юргенсона и у Струве. В Санкт-Петербурге открыто обсуждалось, сможет ли Нижинский составить Дягилеву достойную конкуренцию. Узнав об этом, Дягилев направил все свои усилия на то, чтобы помешать Нижинскому. Он телеграфировал Стравинскому: «Вестрис [Нижинский] попросил у Юргенсона права на постановку “Нарцисса”. Черепнин отказал. Надеюсь, [правообладатель “Петрушки”] Струве тоже. Принимаю меры»44. Струве также принадлежали права на «Соловья», и, чтобы задобрить его, Дягилев, вопреки своему обыкновению, заплатил ему вперед 3 тысячи марок за права на постановку оперы45.

Затем Дягилев договорился о встрече с Брониславой Нижинской, чтобы попытаться отговорить ее от участия в рискованном предприятии брата. По условиям контракта Нижинская должна была танцевать в постановках «Ballets Russes» во время предстоящего немецкого турне, которое должно было начаться в Праге, однако Дягилев также знал, что при желании она легко могла бы разорвать этот договор.

Бронислава не ездила в Южную Америку, так как находилась на последних сроках беременности, ей тогда предстояло родить своего первенца. Женитьба брата удивила ее не меньше остальных. Дягилев пригласил ее на ужин в гостиницу «Астория», где он остановился. Несомненно, Дягилеву, чья душевная рана все еще не зарубцевалась, было тяжело вновь увидеть сестру своего бывшего возлюбленного. Однако это не отменяет того факта, что он использовал весьма сомнительные методы, пытаясь открыто помешать Нижинскому основать собственную труппу. Тем не менее рассказ Нижинской об этой эмоциональной встрече с Дягилевым полон теплоты и восхищения его обезоруживающим обаянием. Она писала:

«Еще ни разу за все [прошедшие] годы я не видела, чтобы его легендарный шарм, перед которым невозможно было устоять, проявлялся так чрезмерно. […] В течение всего ужина Сергей Павлович непрестанно меня уверял в том, что я ему дорога, что он любит меня как свою дочь и что также высоко ценит меня как артистку. Я заметила, что сейчас Дягилев испытывал ко мне большую привязанность, чем в прошлом, будто он видел во мне некую часть Вацлава. Я почувствовала, каким болезненным был для него разрыв с Вацлавом. Он [Дягилев] поведал мне, как это ранило его, как его это оскорбило. […] В остальном во время ужина Сергей Павлович пытался убедить меня остаться в [его] балете. “Броня, ты обещаешь мне приехать в Прагу к началу сезона 1914 [года]?” Как бы часто ни задавал он мне этот вопрос, он ни разу не упомянул, что я связана с ним обязательствами подписанного мной контракта. Прощаясь, он обнял меня несколько раз и, помогая мне надеть манто, пристально смотрел мне в глаза. Вдруг он взял из рук портье мои “ботики” [войлочные калоши] и, будто галантный юноша, встал на одно колено, собираясь помочь мне их надеть. Для меня это было уже слишком. Я забрала у него свои “ботики” и передала их Саше [своему мужу]. Я обняла Сергея Павловича и произнесла: “Хорошо, я приеду в Прагу!” На том мы и расстались в тот вечер»46.

Однако Нижинская нарушила свое обещание, как только узнала, что ее брат заключил контракт с лондонским Паласом, где они оба собирались выступать вместе со спешно собранной небольшой труппой. Хотя Нижинский не получил прав на использование произведений Черепнина и Стравинского, он все же смог представить вниманию публики «Сильфиды» Шопена, «Карнавал» Шумана и «Призрак розы» Вебера. Эти балеты вошли в программу «сезона Нижинского», прошедшего в марте в Паласе. Остается невыясненным, знал ли об этом Дягилев в конце января.

Последние дни в Санкт-Петербурге он посвятил занятиям и репетициям с Мясиным. Кроме того, у Дягилева была намечена встреча с молодым честолюбивым композитором, чье имя уже давно было на слуху в дягилевском окружении. Сергей Прокофьев, а речь идет именно о нем, очень хорошо знал Вальтера Нувеля, был знаком с Бакстом и жаждал расширить свои горизонты. Прокофьеву было всего лишь двадцать три года, но он уже успел приобрести известность как виртуозный пианист и провокационный композитор. Несмотря на его молодой возраст, ему не было равных в Санкт-Петербурге, хотя в российской столице это признавали немногие. В своем дневнике он откровенно писал о стремлении примкнуть к дягилевской труппе, хотя тогда едва ли мог представить, что его там ожидало. Прокофьев был весьма разочарован, узнав 26 января от Нурока о том, что Дягилев покинул город, проигнорировав запланированную с ним встречу. Композитор записал в своем дневнике: «[Он] уехал, а я уже строил всякие фантазии о балете и Париже и о европейской знаменитости»47. А в это время Дягилев вместе с Мясиным уже был в поезде по пути в Кёльн, где собирался присоединиться к своей труппе, выступавшей в этом городе с несколькими спектаклями. Дягилев и Мясин уже находились в интимных отношениях. В российских балетных школах все так же, как и в 1908 году, была жива традиция, предполагавшая близкие отношения между молодыми танцовщиками и их покровителями, и, очевидно, Мясин считал физическую близость с Дягилевым чем-то естественным или, во всяком случае, неизбежным.

В Германии Мясин был отдан на попечение Энрико Чеккетти, вновь принятого Дягилевым на службу для занятий с артистами. Мясин начал с нескольких незначительных партий, дебютировав в роли Ночного сторожа в «Петрушке». 16 марта Дягилев еще раз отбыл ненадолго в Санкт-Петербург, возможно для того, чтобы заключить контракт с балетмейстером Борисом Романовым на постановку хореографических частей «Соловья», так как Фокин отказался этим заниматься, сославшись на занятость. Несомненно, Дягилев встретился там с Бенуа, работавшим над созданием декораций, и обсудил с ним вопросы, связанные с постановкой произведения Стравинского. Дягилев опасался, что они не успеют подготовить премьеру к летнему парижскому сезону. Ситуацию усугубляли новые серьезные финансовые проблемы. Бенуа, вновь почувствовавший себя глубоко оскорбленным, спустя неделю писал:

«Что позор будет – в этом не может быть сомнений при такой постановке дела и при упорной манере Дягилева приносить друзей и надежнейших сотрудников в жертву алчным грабителям и шарлатанам. […]Я бы мог просто сослаться на неисполнение Дягилевым нашего контракта и отнять эскизы, но на это я просто не в состоянии решиться по той причине, что как-никак Дягилев – “Сережа” и не могу с ним судиться. Но вот что я могу сделать: если исполнение декораций и костюмов к “Соловью” окажется позорным, то я просто потребую, чтобы моя фамилия была снята с афиши. […] Дягилев моих (наших) советов не желает слушать – пусть тогда сам изобретает, как спасти положение, не стану я заниматься и сценической постановкой […], если сначала я не получу заработанных уже денег»48.

Вечером 21 марта Дягилев вернулся в Берлин. Григорьев полагал, что после этого Дягилев больше никогда не ездил на родину49. Но в этом он ошибался.

Назад: XIX Год опасных экспериментов 1912–1913

Дальше: XXI «Давайте будем решительны и энергичны» 1914–1915