Книга: Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

Назад: XVIII Прелюдия к «Фавну» 1911–1912

Дальше: XX Смутные времена 1913–1914

XIX

Год опасных экспериментов

1912–1913

Через две недели после премьеры «Послеполуденного отдыха фавна» главный хореограф труппы Михаил Фокин распрощался с «Русскими балетами». Разрыв между Фокиным и Дягилевым был, наверное, неизбежен, однако его ускорили ссоры по поводу премьеры «Дафниса и Хлои», состоявшейся 8 июня 1912 года. Из-за многочисленных репетиций «Фавна» подготовка спектакля Фокина проходила в напряженной обстановке, и вскоре после премьеры Фокин обвинил Дягилева в «полном равнодушии к [его] балету»1. Это подтверждает и Григорьев, предположивший, что Дягилев не отменил постановку этого балета лишь потому, что не хотел обидеть Равеля2. Пока шли репетиции, Фокин спровоцировал очередной конфликт с Нижинским, включив в партию Дафниса движения, пародировавшие Нижинского в «Фавне». Рядовой зритель не смог бы этого заметить, но артисты (порой крайне отрицательно относившиеся к экспериментам Вацлава) отчетливо видели в этом попытку Фокина высмеять молодого хореографа3. Разумеется, это еще больше испортило отношения Нижинского и Фокина. Последнего (как, вероятно, и Равеля), в свою очередь, возмутило то, что Дягилев перенес дату премьеры балета с 5 на 8 июня, в результате чего спектакль мог быть представлен в Париже всего лишь два раза. Точный ход событий не подкреплен никакими документальными свидетельствами, однако можно с уверенностью сказать, что Фокин был не единственным, кому все это надоело. Нижинский, чья уверенность в собственных силах крепла с каждым днем, также заявил, что «либо ему, либо Фокину следовало уйти»4.

Близкие соратники Дягилева (к которым, помимо Нижинского, также относился и Стравинский) были единодушны в своем мнении о необходимости замены Фокина, однако остальных шокировало это решение, казавшееся поспешным и недостаточно взвешенным. Именно Фокин поставил «Шехеразаду», «Призрак розы» и «Половецкие пляски» – балеты, все еще являвшиеся частью репертуара и сформировавшие коммерческую основу «Русских балетов Дягилева». Кроме того, может, Нижинский и являлся гениальным новатором в области балета, но, в отличие от Фокина, он не был профессиональным хореографом, способным за минимальное количество репетиций, в короткий срок осуществлять успешные постановки на различные сюжеты. Неужели Дягилев действительно думал, что новый стиль хореографии Нижинского мог заинтересовать публику немецкой, французской и австро-венгерской провинции? Через месяц в Лондоне Гарри Кесслер до поздней ночи уговаривал Дягилева помириться с Фокиным, но безрезультатно5.

По прошествии нескольких дней переубедить Дягилева попыталась леди Рипон, его самый важный лондонский покровитель. Кесслер писал: «Она хотела, чтобы он сохранил Фокина и пошел на определенные уступки публике и тому подобное. Ответ Дягилева, полагавшего, что публика на то и существует, чтобы ею управлять, был почти вызывающим: “Если не мы будем диктовать ей законы, то кто?” В нем заговорил татарин, [его] дерзкий, но привлекательный темперамент. Она совсем поникла, ее тон стал почти умоляющим, тем не менее она повторила свою точку зрения и отчитала Дягилева за его неучтивое поведение, сказав: “Неважно, мне все равно, как ты со мной говоришь, потому что я [как] мужчина, но…” Они расстались, поссорившись. На обратном пути я упрекал Дягилева в том, как безрассудно он поступил, оскорбив ненужной дерзостью такую даму, как леди Рипон. Он настаивал, что именно такое обращение подходит для подобных женщин»6.

На следующий день ситуация усугубилась. Дягилев вновь был в гостях у леди Рипон, и на этот раз там присутствовала английская вдовствующая королева Александра, тетка Николая II, и прочие представители бомонда, в том числе американская писательница Эдит Уортон, историк искусства Бернард Беренсон, композитор Перси Грейнджер и княгиня де Полиньяк7. Нижинский танцевал для них. Но на вечеринке произошло несколько «неловких моментов», и Дягилев ушел не попрощавшись. Кесслера отправили уладить дело, «но Дягилев был совершенно вне себя и отзывался о леди Рипон исключительно как об “этой свинье” [cette cochonne], хотел подать на нее в суд и клялся, что больше никогда не будет с ней здороваться и тому подобное»8. К счастью, Кесслер уже давно был знаком с Дягилевым и знал, как его можно вразумить. Два дня спустя на дневном представлении присутствовали вдовствующая королева и принцесса Виктория. Кесслер посоветовал леди Рипон попросить королеву-мать, чтобы ты пригласила Дягилева в свою ложу и «сказала ему пару дружелюбных слов»9. Так и произошло. «Через некоторое время сияющий Дягилев вышел из ее ложи, подошел к нам [Кесслеру и Рипон] и поцеловал руку леди холодно, но учтиво. Она встала, прошла несколько шагов и затем упала наземь в полуобморочном состоянии от волнения»10.

Стравинский вспоминал другую историю, произошедшую при участии Нижинского, скорее всего, на том же приеме у леди Рипон, и, пожалуй, дающую представление о «неловких моментах» того вечера: «Леди Рипон предложила сыграть в игру, во время которой мы все должны были решить, на какое животное похож тот или иной участник, – опасная затея. Леди Рипон, взяв на себя инициативу, заявила: “Дягилев похож на бульдога, а Стравинский – на лиса. Ну, господин Нижинский, а на кого похожа я, по вашему мнению?” Нижинский на мгновенье задумался, а затем сказал ужасную, чистую правду: “Vous, madame, chameau”. Только эти три слова, Нижинский плохо говорил по-французски. Леди Рипон, разумеется, этого [ответа] не ожидала и, несмотря на то, что она и дальше продолжала повторять: “Верблюд? Как забавно? Ну и ну. Правда? Верблюд?” – она была смущена весь [оставшийся] вечер».

Стремление Дягилева «диктовать публике законы» и продолжать обновлять художественную базу своей труппы противоречило другим его несбывшимся желаниям, например выступлению «Русских балетов» в России. Назначение Нижинского хореографом лишь отдалило труппу от культурной жизни Санкт-Петербурга. Как сказал сам Дягилев:

«“Фавн” – это не штанишки “Жизели”. Покажи мы его в Петербурге, поди, отправились бы в качестве помешанных к “Николаю чудотворцу”, а то, за хулиганство – вовсе куда Макар телят не гонял»11.

Существовало также несколько практических препятствий для организации гастролей в России. Ближайшее окружение Дягилева все более негативно относилось к российской культурной жизни. Стравинский регулярно нелестно отзывался о Санкт-Петербурге, признавал, что только во Франции «есть истинный вкус к искусству», и подумывал «о том, чтобы переселиться совсем за границу»12. Не улучшалась также политическая ситуация, и это омрачало атмосферу. 14 сентября 1911 года в результате покушения был смертельно ранен председатель Совета министров Российской империи Петр Столыпин. Террорист, совершивший преступление, был евреем по национальности и состоял на зарплате в охранном отделении. Были приняты новые свирепые антисемитские законы (Николай II полагал, что «девять десятых возмутителей спокойствия – евреи»)13, что сразу же повлекло за собой неприятные последствия для Бакста. В начале октября он узнал, что ему запрещено оставаться в Санкт-Петербурге, так как он еврей. Таким образом, возникла абсурдная ситуация: самый известный в мире русский художник (коим в то время являлся Бакст) был нежеланным гостем в столице своей родины, где он к тому же провел большую часть своей жизни14. Помимо этого все еще нерешенной оставалась проблема воинской повинности Нижинского. И тем не менее Дягилев не отказывался от идеи выступить на родине вместе с труппой. В октябре 1912 года, во время своего короткого визита в Санкт-Петербург, он беседовал об этом с журналистом, по-видимому, желая предать огласке отказ Теляковского сотрудничать. Дягилев рассказал, что «поглощен мыслью привезти свою труппу в Петербург и показать петербуржцам целый ряд своих балетов». «… Весь вопрос теперь в помещении, – продолжал корреспондент – […] Единственным подходящим помещением мог бы быть Михайловский театр, который до половины сентября свободен. Но сомнительно, чтобы дирекция императорских театров согласилась отдать этот театр в распоряжение г. Дягилева. В. А. Теляковский вообще недолюбливает;Дягилева, и в особенности после прошлогодней полемики из-за балета. [То есть конфликта, связанного с Нижинским]»15.

Но при всем желании добавить русское турне в довольно плотный график гастролей «Русских балетов» было невероятно трудно. После Парижа труппа отправилась в Лондон (до конца августа), а оттуда в Довиль, Кёльн, Франкфурт, Мюнхен и, наконец, в Берлин, где в течение месяца выступала в Кролль-опере.

20 сентября, за несколько недель до визита Дягилева в Санкт-Петербург, умерла его бабушка; он узнал об этом лишь шесть дней спустя и отправил телеграмму: «Только что узнал о смерти бабушки сердечно жалею что эти дни не был с мамой приеду субботу обнимаю Сережа»16. Но в ту субботу он все еще находился в Париже, и после этого прошло еще некоторое время, прежде чем он смог попасть в Санкт-Петербург. Он позвонил в Петергоф мачехе, чтобы извиниться. Этот разговор прошел сложно, и по окончании он сразу написал следующую записку:

«Простился с тобой по телефону и вот заплакал, вдруг сделался из спокойного западного официального делового на минуту совсем слабым и совсем несчастным, испуганным жизнью и любящим тебя не так как бы хотелось; но всё-таки верь – по сердцу очень близка ты мне, в моём узком сердце есть твой уголок, самый внутренний и самый тёплый. Серёжа»17.

Первоочередной заботой Дягилева осенью 1912 года все же оставалась подготовка программы следующих сезонов в Париже и Лондоне. В количественном отношении последний сезон был довольно скудным: всего два премьерных спектакля, одним из которых был очень короткий «Фавн». В этом году было необходимо выпустить больше новых премьер, на этот раз – без Фокина. Тем временем Нижинский работал над двумя балетными постановками, однако в обеих отсутствовали партии, позволявшие дягилевским звездам продемонстрировать свое блестящее мастерство. Уход Фокина чрезвычайно расстраивал прежде всего Карсавину, так как она осознавала, что Нижинский никогда не поставит такую хореографию, которая позволила бы ей подтвердить свой звездный статус. Дабы угодить ей, Дягилев заказал молодому московскому хореографу Борису Романову балет на экзотический сюжет, основанный на неисчерпаемой истории Саломеи. Для этого решили не создавать новую партитуру, а использовали уже существующее музыкальное произведение, написанное в 1907 году французским композитором Флораном Шмиттом. В результате спектакль «Трагедия Саломеи», ставший одним из наименее амбициозных проектов «Русских балетов Дягилева» в довоенный период, все же удовлетворил Карсавину18.

Неожиданно важную роль в будущем сезоне получила опера. После двухлетнего отсутствия оперных постановок в репертуаре «Русских балетов» Дягилев запланировал на 1913 год три больших спектакля, один из которых премьерный. Разумеется, инициатива исходила не только от Дягилева. В Лондоне большое влияние приобрел дирижер Томас Бичем, обязанный своим приличным капиталом фармацевтической компании деда. В 1913 году Бичем собирался организовать грандиозную программу русской оперы и балета и обратился с этой идеей к Дягилеву. У Бичема были деньги и острое желание ставить новаторские спектакли. В мемуарах он описывает свои поиски «новой и живительной силы, способной освободить оперу из прискорбного состояния застоя, в котором она чахла […] и, во всяком случае, казалось, что русская компания может помочь решить эту задачу»19. Хотя за последние годы имя Дягилева все чаще упоминалось в связи с балетом, тот факт, что во время его первых сезонов он представил вниманию публики эффектные оперные постановки, не был забыт. Опера, несмотря на успехи «Русских балетов», все еще оставалась наиболее почитаемым жанром музыкально-драматического искусства, и потому Бичем непременно хотел включить ее в программу. Для этого «mixed bill» оперы и балета он арендовал театр Друри-Лейн, где в 1913 году Дягилев должен был представить новый репертуар, состоявший из оперных и балетных спектаклей.

В Париже Габриель Астрюк уже на протяжении многих лет занимался постройкой собственного театрального комплекса, открытие которого было запланировано на 1913 год. Этот новый театр, в настоящее время носящий имя Театр Елисейских Полей, был построен Огюстом Перре, будущим наставником Ле Корбюзье. Здание должно было стать ярким примером ультрасовременной театральной архитектуры. Астрюк хотел превратить свой первый сезон в грандиозное событие, так как, в случае успеха, это могло упрочить его положение в театральной жизни Парижа. Он также поручил Дягилеву составить репертуар, включавший в себя не только балет, но и оперу. Дягилев предложил новую постановку «Бориса Годунова», измененную версию «Псковитянки» (в Лондоне эта премьера должна была пройти под названием «Иван Грозный») и новый спектакль на музыку Мусоргского «Хованщина». Таким образом, в программу 1913 года были включены три полноценные оперы, что было даже больше, чем в 1909 году. Однако теперь, в 1913 году, роли абсолютно переменились: балетные спектакли выпускались не для того, чтобы заполнить лакуны в слишком затратной оперной программе и тем самым удешевить ее, а опера ставилась для того, чтобы финансировать экспериментальные балетные постановки. Дягилев вел жесткие переговоры с Астрюком о стоимости оперных спектаклей, собираясь за счет вырученных средств покрыть расходы на постановку новых дорогостоящих балетов Нижинского, требовавших большого количества репетиций. Подписанный контракт оказался впоследствии убыточным и привел в том году Астрюка к банкротству. Значительно позже он описывал ход переговоров Хаскеллу:

«Я сказал Дягилеву: “В этом году никакой Гранд-Опера и никакого Шатле! Ты выступаешь у меня”.– “Но, mon cher ami, директор Опера уже пригласил меня”.– “Ну и что. И сколько он тебе предлагает? Несомненно, тысячу двести франков, твой обычный гонорар”.– “Да, но ты должен понимать, что люди уже на протяжении шести лет говорят, что Астрюк создал “Русский балет”. Это, мой дорогой друг, имеет свою цену”.– “И как высока эта цена?”– “Минимум двадцать пять тысяч франков за представление”.– “И за двадцать представлений?”– “Даже за двадцать представлений”».Этим контрактом Астрюк, по его собственному признанию, «подписал свой смертный приговор»: «Но я не жалел о своем безумном поступке, так как благодаря моему банкротству осуществилась постановка “Весны священной”»20.

Из трех опер лишь «Хованщина» являлась абсолютно новым спектаклем. Дягилев заказал для него новую оркестровку Стравинскому и Равелю, так как Мусоргский оставил это произведение незаконченным. Римский-Корсаков ранее уже сделал оркестровку этой оперы, но у Дягилева были свои причины пренебречь этой партитурой. Прежде всего, Стравинский и Равель легче поддавались влиянию и «управлению» со стороны Дягилева, благодаря чему он мог дать волю своей страсти к сокращениям. Дягилев хотел поставить «Хованщину» еще с 1910 года: тогда он надеялся включить эту оперу в программу, состоявшую исключительно из произведений Мусоргского. Однако в 1913 году этот спектакль имел особое значение и преследовал гораздо более серьезную цель, нежели продемонстрировать «Шаляпина в его коронной роли»21. Поставив «Хованщину» в Париже, Дягилев надеялся подтвердить свой статус покровителя русского культурного наследия в глазах брюзжащей толпы в Санкт-Петербурге. Недаром в интервью «Петербургской газете» он подчеркнул, что его «особенно интересует постановка […] этой гениальной русской оперы, никогда не шедшей ни на одной императорской сцене»22. Это был открытый выпад в адрес Теляковского. Далее Дягилев остановился на своем намерении «восстановить в партитуре оперы сцены, которые не вошли в издание Римского-Корсакова и сохранились лишь в оригинальном манускрипте Мусоргского, в Публичной библиотеке»23. Претензии Дягилева на аутентичность выглядят неуместно на фоне того, что он сам внес довольно существенные купюры в «оригинальный манускрипт» Мусоргского, но помогают понять, насколько для него было важно, чтобы эту постановку тепло приняли в России.

Как уже говорилось, в Европе Дягилев пытался управлять публикой в соответствии со своими представлениями о новаторстве в искусстве. Поэтому он хотел представить зрителям в Берлине и Вене, видевшим до этого лишь классические постановки, балеты Стравинского и «Послеполуденный отдых фавна». Турне по Германии оказало огромное влияние на творческий процесс последующих лет. Прежде всего стоит упомянуть визит в Гармиш к Рихарду Штраусу, с целью обсудить с ним постановку нового балета на либретто Гарри Кесслера и Гуго фон Гофмансталя (госпожа Штраус специально для визита Дягилева облачилась в «традиционное, травянисто-зеленого цвета платье альпийской пастушки»)24. Этот спектакль, постановку которого Кесслер и Дягилев обсуждали уже на протяжении некоторого времени, назывался «Легенда об Иосифе». Может быть, это был неординарный выбор для Дягилева, так долго увлекавшегося французской музыкальной культурой, но Штраус в тот момент был самым известным композитором в мире, и теперь, когда дружба с Кесслером помогла Дягилеву познакомиться с ним, сотрудничество казалось чем-то само собой разумеющимся. В записях Кесслера, датированных тем же днем, также фигурирует огромная сумма, которую Штраус запросил у Дягилева в качестве гонорара: 100 тысяч марок25.

Всего две недели спустя Дягилев приехал в Байройт в сопровождении Стравинского. 20 августа композитор по приглашению Дягилева посетил оперу «Парсифаль», а за день до этого – «Нюрнбергских мейстерзингеров». Остроумный отзыв Стравинского о «Парсифале» с подробным описанием напряженной, полурелигиозной атмосферы, царившей во время представления, архитектуры театра (композитор написал, что он «напоминает крематорий»), антрактов, изобиловавших пивом и колбасками, широко известен, однако отражает в основном антинемецкие настроения, преобладавшие в 20–30-х годах ХХ века, когда создавалась «автобиография» Стравинского26.

21 ноября 1912 года в Берлине состоялась премьера «Жар-птицы». Штраус присутствовал на спектакле и на вопрос журналистов, что он думает о постановке, сообщил: «Всегда интересно слушать своего последователя»27. Балеты Стравинского («Петрушку» давали 4 декабря) также посетил выдающийся германский композитор Арнольд Шёнберг. По словам Стравинского, Дягилев пригласил Шёнберга «потому, что собирался заказать ему музыку». «Дягилев и я говорили с Шёнбергом по-немецки, – писал Стравинский, – и он был приветлив и радушен, и у меня сложилось впечатление, что его заинтересовала моя музыка, в особенности “Петрушка”»28. Вскоре Дягилев и Стравинский по приглашению Шёнберга посетили последний дневной концерт, во время которого исполнялся его цикл для камерного оркестра и чтеца «Лунный Пьеро». Его премьера состоялась незадолго до этого. «Дягилева и меня в равной степени впечатлил “Пьеро”, хотя он говорил, что с эстетической точки зрения это произведение в стиле модерн»29. По прошествии нескольких месяцев Дягилев и Стравинский все еще пребывали в восторге от музыки Шёнберга. Бакст в марте 1913 года писал: «Стравинский и Дягилев все кричат про австрийца Schönberg’а; я, право, ничего не понял – без тональности – а, впрочем, может, и гениально – кто его знает»30. Стравинский писал Флорану Шмитту: «Шёнберг – выдающийся композитор, я это чувствую!»31 Три недели спустя Стравинский сказал в интервью «Дейли мейл», что «Шёнберг – одна из величайших творческих личностей нашей эпохи»32. Не совсем ясно, когда Дягилев узнал о Шёнберге. Несомненно, имя композитора было на слуху, но Кесслер не был знаком с его творчеством, а Стравинский если и знал о нем, то очень мало. Как бы то ни было, идея познакомиться с Шёнбергом целиком и полностью принадлежит Дягилеву, о чем свидетельствуют воспоминания Стравинского. Скорее всего, Дягилев узнал о композиторе от Нувеля или Нурока. В июне 1911 года они спровоцировали скандал, включив в программу «Вечеров современной музыки» «Три пьесы для фортепиано» oп. 11 Шёнберга в исполнении другого молодого композитора (на тот момент ему лишь недавно исполнилось двадцать лет) Сергея Прокофьева.

К тому времени Прокофьев уже приобрел некоторую известность как композитор, обладавший весьма незаурядным, хоть и неотшлифованным талантом, и уже несколько раз представлял свою музыку на «Вечерах». Он упрямо продолжал играть пьесу Шёнберга, несмотря на шум и гомерический хохот в зале, а организаторы окрестили его интерпретацию этой вещи сенсационной. Прокофьев писал: «Зато едва я спустился с эстрады, как меня с бурным восторгом окружила толпа главных организаторов-современников. Мое исполнение произвело среди них сенсацию: они никак не ожидали, что из этих пьес, в которых ни у кого из них не хватало терпения разобраться в трех тактах, можно сделать что-то такое, что слушалось за самую “настоящую” музыку»33. Подобная «сенсация», разумеется, не могла не привлечь внимание Дягилева, и в его памяти запечатлелись имена как венского композитора, так и петербургского исполнителя.

В феврале 1913 года Дягилев попытался создать балет, для которого Шёнберг мог бы написать музыку. У него был и кандидат на роль постановщика: Эдуард Гордон Крэг. Этот экспериментатор в области театрального искусства уже давно был на примете у Дягилева, но в ходе бесед, состоявшихся ранее, проявил себя как весьма своенравный и упрямый человек и, в сущности, был невысокого мнения об эстетике «Русских балетов». Однако никто не мог отказаться от возможности поставить спектакль для такой престижной труппы, и Крэг начал переговоры с Дягилевым. Когда Дягилев предложил, чтобы музыку для балета («Амур и Психея», вновь на сюжет из греческой мифологии) написал Шёнберг, Крэг немедленно воспротивился этому. «Он и слышать не желал о Шёнберге, о котором, кстати, не знал ничего, настаивая на Воне Уильямсе»34. Кесслер, дипломат во всем, написал Крэгу: «…существует серьезная опасность, что весь план [постановки] твоего балета для русских закончится ничем, если ты будешь продолжать упорствовать в вопросе [выбора] композитора». Далее Кесслер предложил Крэгу предоставить Дягилеву выбор автора музыкального сопровождения: «Мне кажется это довольно безопасным [решением], учитывая, что у Дягилева весьма хороший и тонкий вкус в музыке, и я не думаю, что он способен предложить нечто неподходящее»35. Дягилев был настроен оптимистично по поводу исхода переговоров и уже заказал статьи о балете Крэга36. «Дягилев хотел, чтобы музыку сочинил Шёнберг, – писал Кесслер, – они с Нижинским полагали, что ультрасовременная музыка Шёнберга диковинным образом подходила для этой фантастической поэтической темы»37. Однако Крэг, недовольный тем, что его работу, по-видимому, тоже посчитали диковинной и ультрасовременной, продолжал настаивать на слащавой струнной музыке Вона Уильямса, и «Амур и Психея» были преданы забвению.

А пока, в конце 1912 года, Дягилев с головой был погружен в «ультрасовременные» идеи. Наряду с балетом на музыку Шёнберга он запланировал, как минимум, две новые постановки с хореографией Нижинского, работа над которыми была уже на пути к своему завершению, и Дягилев надеялся, что их премьера состоится летом 1913 года. Речь идет о балетах «Весна священная» Стравинского и Рериха и «Игры» на музыку Дебюсси.

В рамках подготовки балета «Игры» в июне 1912 года был заключен контракт с Дебюсси, тогда же обсуждался и сюжет38. Дягилев и Нижинский обратились к весьма современной теме – спорту. Предполагалось, что в спектакле примут участие всего три артиста, облаченные в костюмы для игры в теннис (или в стилизованных под них), а на заднем плане будет виден самолет. В соответствии с несколько запутанным описанием либретто, посланным Дягилевым Дебюсси в июле 1912 года, в конце над сценой должен был пролететь цеппелин, что испугало бы героев и послужило бы финалом всего действия. Дягилев подчеркнул, что, в отличие от цеппелина, самолет не мог вызвать у них ни страха, ни интереса. Вероятно, это было связано с тем, что незадолго до начала войны дирижабли стали переоборудовать под бомбардировщики, и, похоже, рядовой зритель был убежден, что цеппелины представляют бо́льшую опасность, нежели самолеты. При этом дирижабли состояли на вооружении в основном у Германии, поэтому появление подобного воздухоплавательного судна могло придавать действию и антигерманский подтекст. Впрочем, Дебюсси это не очень заинтересовало, он хотел закончить действие обычным ливнем. Дабы завершить дискуссию, Дягилев послал Дебюсси письмо с анализом различных вариантов и предложил ввести в хореографию новый элемент:

«Mon cher Maître,Если Вам не нравится дирижабль, мы его уберем. Разумеется, аэроплан я представлял в виде декоративной панели, которую нарисует Бакст и которая будет двигаться на заднем плане, создавая новый эффект своими черными крыльями. Учитывая, что действие балета происходит в 1920 году, появление подобного аппарата не заинтересует героев. Они лишь боятся быть замеченными дирижаблем. Но не важно, я не буду на этом настаивать. Я только не совсем доволен “проливным дождем” и полагаю, что мы прекрасно можем все завершить поцелуем и финальным прыжком всей троицы на выходе со сцены.Что касается стиля балета: по замыслу Нижинского, “танец” всех троих – скерцо, вальс – должен происходить в основном на пуантах. Это большой секрет, ибо до сих пор еще ни один танцовщик не исполнял партию на кончиках пальцев. Он будет первым, и я полагаю, что это будет весьма изящно. В его представлении, хореография на протяжении всего балета должна быть такой же, как в “Призраке розы”. Он говорит, что попытается выдержать в едином ключе костюмы артистов, чтобы сделать их как можно более похожими друг на друга. Это основной стиль, и, как видите, он не имеет ничего общего с теми идеями, которые он выразил в “Фавне”.Я полагаю, что этой информации будет достаточно. Мы с нетерпением ожидаем Ваш новый шедевр. Надеюсь, Вы уже приступили к его созданию. Время не терпит»39.

Вскоре после этого Дягилев и Нижинский посетили Дебюсси в надежде услышать отрывок его нового произведения, но композитор был весьма несговорчив. Он писал своему издателю Дюрану: «Ко мне заходил Нижинский со своей няней (С. Д.). Я отказался сыграть им то, что уже написал, ибо терпеть не могу, когда варвары суют свой нос в мою личную химию»40. Однако Дебюсси должен был закончить партитуру к 1 сентября, и именно в этот день Дягилев вновь появился у него на пороге, на этот раз в сопровождении Марии Рамберт («женщины сухой, как москит», по описанию Дебюсси41), которая собиралась руководить репетициями. «Кажется, Дягилев остался доволен, он лишь попросил меня слегка удлинить финал»42. А спустя пять дней Дебюсси вынужден был признать, что рекомендации «варвара» не повредили его музыке. «Те несколько тактов, что попросил [добавить] Д., заставили меня – к счастью – переписать весь финал. Это улучшило и обогатило композицию»43.

Дягилев прекрасно понимал, что Дебюсси создал одно из своих лучших произведений. В интервью, которое Дягилев дал вскоре после того, как услышал музыку, он представил новый балет Дебюсси как самую важную премьеру своего следующего сезона, по значимости превосходящую даже «Весну священную»: «…балет, постановка которого будет, несомненно, событием в художественном, а особенно в музыкальном мире Европы. Я говорю о новом одноактном балете “Игры” […]»44. Стравинский, услышав музыку, тоже пришел в восторг: «Это наиболее свежее, наиболее юношеское произведение Дебюсси за последние годы»45. Он также признал, что «от теперешнего Дебюсси не ожидал такого юношеского порыва»46.

Вся эта ситуация с дирижаблями и самолетами, а также время действия в балете (1920 год) вызывают стойкие ассоциации с футуризмом. Разумеется, Дягилев знал о футуристах, учитывая, что их первая выставка, открывшаяся 5 февраля 1912 года в галерее Бернхейм в Париже, привлекла огромное внимание. Кесслер побывал на ней и слышал речь лидера этого движения Филиппо Маринетти. Маринетти тогда сказал, что «бомбы и бензин едва ли являются неподходящими средствами против музеев» и что «все, кто любит классическое искусство, – слабоумные»47. Вечер завершился эффектно – потасовкой и вмешательством полиции. После этого выставка работ футуристов посетила Лондон, Берлин, Брюссель, Гаагу, Амстердам и Мюнхен, и всюду вызывала огромный интерес. Неясно, видел ли Дягилев эту выставку где-то в Европе, но вряд ли он не заметил связанную с ней шумиху. Тем не менее футуризм был тогда все еще слишком маргинальным движением, чтобы оказать заметное влияние на создание «Игр». Скорее всего, «Игры» – это типичный пример загадочного феномена, когда одна и та же идея одновременно рождается у разных людей. В любом случае этот балет был очень амбициозным проектом: по словам Карсавиной, с помощью «Игр» Дягилев пытался, ни больше ни меньше, «дать обобщенное представление о ХХ веке».

Несмотря на то что в конечном итоге дирижабли и самолеты были исключены из либретто «Игр», этот спектакль обозначил начало периода модернизма в истории дягилевской труппы и прощание с эстетикой эпохи fin de siècle, так долго отражавшейся в оформлении спектаклей «Русских балетов» и, в частности, в костюмах и декорациях Бакста. Показательный пример – конфликт, произошедший полгода спустя во время последних репетиций. Бакст и Дягилев не сошлись во мнении по поводу костюмов для «Игр». В балете на тему спорта Бакст едва ли мог реализовать свою любовь к роскошным, экзотическим, красочным костюмам. Тем не менее он пытался оставить свой характерный отпечаток. Бакст собирался одеть Нижинского в длинные, почти до колена шорты. Мария Рамберт писала: «[Из-за этого] его ноги казались очень толстыми (мы привыкли к смягчавшим линии трико), к этому прилагались плотные носки, натянутые почти до середины икр, красные подтяжки, красный галстук и, в завершение, красный парик»48. Костюмы Бакста стали причиной конфликта с Дягилевым, не оценившим стараний художника примерить на себя новые эстетические принципы. Последовавшие за этим различные попытки Бакста «идти в ногу со временем» были также обречены на провал.

Но это было еще не все. В ноябре Дягилев вновь посетил Хеллерау, и в числе прочих его сопровождали Вацлав и Бронислава Нижинские. Дягилев надеялся, что ритмическая система Далькроза поможет артистам выучить сложные ритмы «Весны священной», партитура которой недавно была закончена. Нижинский приостановил работу над «Играми» и приступил к постановке балета Стравинского. Однако подготовка проходила сложно: некоторые танцовщики протестовали против скучных уроков по ритмике (проходивших под руководством Марии Рамберт), при этом артистов раздражал капризный нрав Нижинского, и все это усугублялось тем, что танцовщик исполнял главные партии почти во всех балетах, из-за чего регулярно пропускал репетиции по причине усталости.

Летом 1912 года Стравинский и Рерих продолжали работу над «Весной священной» в имении Марии Тенишевой, остававшейся самым важным покровителем Рериха. В начале сентября в Венеции, где Стравинский и Дягилев проводили недельный отпуск вместе с Мисией Серт, композитор впервые исполнил практически законченное произведение. Дягилев был удивлен постоянными повторениями в музыке и спросил: «И долго это будет так продолжаться?» На что Стравинский ответил: «До конца, мой дорогой!»49 Насколько достоверно это воспоминание, точно установить не удается. Стравинский уже несколько раз исполнял отрывки Дягилеву, и, по-видимому, тогда его ничто не удивляло. Ранее, еще в Париже, в доме Лалуа Стравинский уже сыграл Дягилеву «Весну священную» (в укороченной версии на фортепиано в четыре руки), за роялем был сам композитор и Дебюсси. Последний позднее писал Стравинскому: «Я все еще помню исполнение “Весны священной” у Лалуа… Это преследует меня, как прекрасный кошмар, и я тщетно пытаюсь вспомнить пугающие образы»50.

«Весна священная» – возможно, наиболее обсуждаемое и значимое музыкальное произведение XX века. Последние пятнадцать лет ее революционный характер все чаще подвергается сомнению, тем не менее «Весна» считается важнейшей вехой в истории музыки со времен «Тристана и Изольды», хотя бы благодаря влиянию, оказанному ею на современников Стравинского. Его главное новаторство заключается в радикальном изменении ритмической структуры музыки. Смена ритма в партитуре происходила настолько часто, что, записывая ноты, композитор порой сам сомневался, где ему поставить тактовую черту51. «Весна» была характерным продуктом своего времени: это выражалось и в том, что источником для новых творческих импульсов послужило язычество, и в том, – это уже не столь приятно, – что признавала насилие неотъемлемой частью человеческого бытия (сюжет балета строится вокруг праздника человеческого жертвоприношения). Однако история происхождения «Весны» слишком сложна, а ее источники в истории западной и русской музыки слишком разнообразны, чтобы судить о ней с точки зрения этики. Подводя итог, можно сказать, что невероятная сила, красота и богатство музыкального материала отодвигают на второй план вопросы морали, и статус «Весны священной» как важнейшего музыкального произведения ХХ века остается все таким же неоспоримым, как во времена ее создания.

Когда Стравинский 17 ноября 1912 года закончил свою партитуру, Дягилев уже был уверен, что «Весна священная» произведет революцию в искусстве. Он пригласил Пьера Монтё, ставшего к тому времени постоянным дирижером труппы, послушать это произведение в исполнении Стравинского.

«Старое пианино тряслось и дрожало, – писал Монтё, – пока Стравинский пытался дать нам представление о своем новом балете. Я отчетливо помню динамизм и беспощадную страсть, с которой он набрасывался на партитуру. Когда он дошел до второй картины, его лицо было настолько мокрым от пота, что я подумал: он вот-вот взорвется или упадет в обморок. У меня самого ужасно разболелась голова, и я решил раз и навсегда, что единственная для меня музыка – это симфонии Бетховена и Брамса, а не музыка этого безумного русского! Признаю, что не понял ни одной ноты «Весны священной».Единственным моим желанием было сбежать из комнаты и найти укромный уголок, где бы я мог спокойно приклонить свою больную голову. Тогда мой директор обратился ко мне и сказал с улыбкой: “Монтё, это шедевр, который произведет революцию в музыке и прославит тебя, потому что ты будешь его дирижировать”. Так, разумеется, и случилось».

Так же как и во время подготовки «Послеполуденного отдыха фавна», Дягилев начал сомневаться в революционном пути, на который встала его труппа. Когда его самонадеянность вдруг покидала его, он терял всякую веру в правильность выбранного пути. Осложняла ситуацию и непредсказуемость Нижинского. Их отношения были напряженными, Нижинский играл все более важную роль в жизни труппы и потому все сложнее поддавался контролю и влиянию со стороны Дягилева. При этом было ясно, что Нижинский все чаще испытывал сексуальное влечение к другим людям, в том числе и к женщинам, что, несомненно, вызывало немалое недовольство Дягилева. Позднее Нижинский писал в своем дневнике, что в Париже регулярно посещал представительниц древнейшей профессии52, однако достоверность этого драматичного документа остается под сомнением. Дягилев невероятно ревновал Нижинского. Василию, слуге Дягилева, было поручено неусыпно следить за танцовщиком, если Дягилев не мог присутствовать на его репетициях с участием балерин.

Между любовниками все чаще происходили публичные ссоры. Леди Джульетт Дафф, английская аристократка из окружения Дягилева, вспоминает один случай, произошедший с Нижинским: «В Дягилеве странным образом сочеталась жестокость и ранимость. Он мог довести других людей до слез, но и сам часто плакал. […] Однажды, в доме моей матери, после ссоры с Нижинским, отказавшимся прийти, Дягилев сидел в саду, по его щекам текли слезы, и его невозможно было утешить»53.

Именно серьезные сомнения в успехе нового сезона вызвали у Дягилева желание вернуть Александра Бенуа. Возможно, Дягилев надеялся, что тот сможет стать противовесом его собственной необузданной страсти к преобразованиям. Весной 1913 года он вновь попробовал привлечь художника к работе в труппе. Поначалу тот категорически отказался, однако Дягилев продолжал упорствовать, и по прошествии некоторого времени Бенуа сообщил, что, возможно, при соблюдении определенных условий вернется. Дягилев писал ему:

«…я всегда тебя видел рядом со мною и заодно со мною. Ты в моих мыслях всегда был органически связан с каждым моим движением, и потому, мне кажется, нет “тех условий”, которые могли бы нас разделить навсегда. В частности же, нынешний год в моем театральном деле я считаю особенно трудным, так как это год опасных экспериментов, и мне особенно ценна близость тех немногих, которые до сих пор составляли со мною одно»54.

Ранее, реагируя на предпринятую Дягилевым попытку примирения, Бенуа отвечал:

«…расстаюсь с тобой, отказываясь безусловно с тобой работать, – добавляя при этом: – Для меня это такая же рана, как и для тебя, ведь мы своего рода сиамские близнецы […]. Но теперь нужна разлука прямо как единая мера спасения»55.

Однако в конце весны 1913 года Бенуа уже был готов подумать о сотрудничестве. Обсуждалось несколько возможных вариантов, среди которых проект Штрауса, Гофмансталя и Кесслера, а также новая опера Стравинского «Соловей», музыку для которой композитор начал сочинять еще до «Жар-птицы». Предполагалось, что Бенуа разработает костюмы и декорации спектакля.

Сезон 1914 года, подготавливаемый в тот момент Дягилевым, с самого начала имел более консервативный характер, чем программа парижского сезона 1913 года, как будто Дягилев хотел дать публике год передышки после ожидаемой шумихи вокруг «Игр» и «Весны священной». То, что еще не все в Европе были готовы принять новаторство в балете, подтверждает реакция, вызванная «Петрушкой» в Вене. Музыканты Венского филармонического оркестра, не приняв музыку Стравинского, обзывали ее «schmutzig», «Schweinerei» и затягивали репетиции56. Присутствие композитора не производило на них никакого впечатления. В конечном итоге для восстановления порядка пришлось вмешаться Дягилеву. По словам Монтё, Дягилев вышел вперед и, «прекрасно зная, что они плохо понимают беглую французскую речь, […] начал оскорблять их на причудливой смеси французского и русского, обзывая их болванами и ограниченными дурнями и награждая прочими весьма нелестными и неприличными эпитетами. Было ясно, что они ничего не поняли, так как он скрыл свой гнев, сохраняя сдержанность в жестах и непроницаемое выражение лица»57. Бронислава Нижинская изложила более невинный вариант этой истории. По ее словам, Дягилев обозвал их «сапожниками, ничего не смыслящими в музыке», после чего продолжил: «Стравинский – это музыкальный гений, величайший музыкант современности, а вы отказываетесь исполнять его музыку? […] Было время, когда Вена упрекала Бетховена в том, что он осквернил законы гармонии. Докажите, что не являетесь все такими же невежами»58. После этой речи музыканты вновь приступили к работе, однако лишь немногие в Вене остались довольны качеством исполнения «Петрушки».

Из Вены Дягилев вновь ненадолго отправился в Санкт-Петербург, вероятно, в связи с подготовкой предстоящих оперных постановок. Там он дал два интервью, в которых вновь выразил желание приехать со своей труппой в Россию. В Москве он вел переговоры об аренде Театра на Большой Дмитровке (в настоящее время это Московский театр оперетты), русское турне было запланировано на январь или февраль 1914 года59. Оставалась, как обычно, единственная нерешенная проблема – найти театр в Санкт-Петербурге. Кроме того, Дягилев все больше беспокоился о том, привлекут ли «Русские балеты» в их нынешнем состоянии консервативную петербургскую публику:

«Думаю, что мне надо рассчитывать на средний класс, то есть на интеллигенцию, ту самую, которая создала успех Московскому Художественному театру. Во всяком случае, я не жду успеха у нашего “монда”. Разница между нашими и заграничными снобами та, что в Париже они жаждут новых течений в искусстве и рады приветствовать каждую попытку в этом направлении, а у нас снобизм упорно отстаивает какие-то отжившие традиции»60.

Однако Дягилев переоценил жажду новых течений своих парижских «снобов». Генеральная репетиция «Игр» 14 мая проходила тяжело. Последние месяцы Нижинский уделял все свое внимание «Весне священной», и подготовка «Игр» была заброшена. Танцевальные движения последних минут балета были разработаны в большой спешке и носили характер импровизации. Это еще больше повредило качеству балета, так как хореография Нижинского основывалась на четком выполнении его «стилизованных па». Сложно с точностью реконструировать хореографию «Игр», однако собственноручные подробные заметки в партитуре могут многое рассказать нам о сюжете и взглядах Нижинского на драматургию этого балета, в котором центральная роль вновь отводилась сексуальности. В процессе репетиций было решено отказаться от элементов футуризма в оформлении спектакля, и на первый план вышло действие – флирт молодого человека и двух девушек. В одной из самых известных частей своего дневника Нижинский пояснил, что гетеросексуальная троица – это замаскированное гомосексуальное трио: «Я создал “Фавна” и “Игры” под влиянием моей жизни с Дягилевым. Фавн – это я, а “Игры” – это тот стиль жизни, о котором мечтал Дягилев. Дягилев хотел вступить в половой акт одновременно с двумя юношами, и чтобы эти юноши отдались ему. Две девушки олицетворяют этих двух юношей, а Дягилев – молодого человека. Я сознательно замаскировал этих персонажей, потому что не хотел вызвать у зрителей отвращение»61. Похоже, достоверность этих воспоминаний подтверждают пометки в его экземпляре партитуры: Нижинский написал слово «грех»62 над 635-м и 654-м тактом, в том месте, где музыка достигает своей драматической кульминации и трое артистов объединяются в едином поцелуе. Также в упоминавшемся ранее письме Дягилева Дебюсси все указывает на то, что в данном спектакле границы между полами были размыты сознательно: Сергей подчеркивал, что костюмы артистов следовало сделать практически идентичными, а юноше предстояло танцевать на пуантах (что до того момента было исключительно женской прерогативой).

Во время генеральной репетиции публика проявляла недовольство. Кесслер писал: «Дебюсси счел движения непристойными и грозился выразить свой протест в прессе. Астрюк требовал внесения изменений. Дягилев все больше волновался. Стравинский кричал на Астрюка […]: “Вы все здесь в Париже пошляки, если находите это неприличным”. […] Дебюсси отказался от своего протеста». Даже Кесслер, всегда считавший любое движение Нижинского гениальным, нашел хореографию балета «в некоторой степени неудачной и скучной». Все согласились с тем, что костюм Нижинского – по описанию Кесслера, это были «белые шорты от Пакен с бархатным кантом и зелеными подтяжками»63, – был немужественен и комичен. «Дягилев в смятении начал кричать на Бакста: “В этом виде он не может предстать перед публикой, Левушка!” Бакст воскликнул в ответ: “Как ты смеешь говорить, что он не может предстать перед публикой, Сережа? Он [костюм] придуман, создан и будет на сцене!” Они продолжали ругаться в том же духе. Довольно забавно, что даже в гневе, обращаясь к друг другу, они использовали ласкательные имена. “Я не изменю ни единого стежка, Сережа!” – надрывался Бакст. “Хорошо, Левушка, – отвечал Дягилев, – но они не выйдут на сцену в этих костюмах”»64.

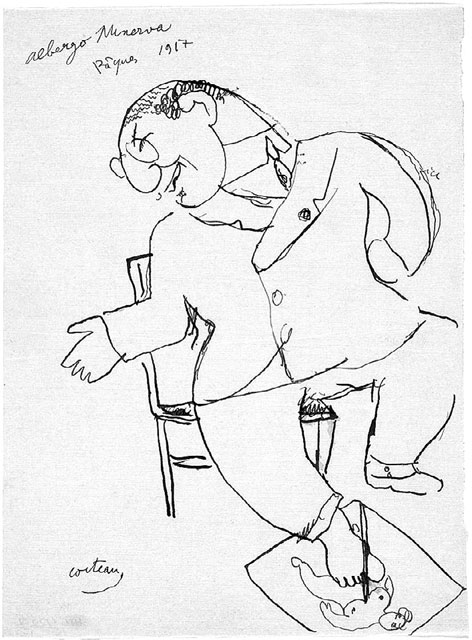

Л. Бакст. Рисунок Ж. Кокто

В конечном итоге, по настоянию Кокто и Кесслера, было решено на следующее утро спешно приобрести обычный спортивный костюм для Нижинского. Шорты заменили длинными белыми брюками, а рубашка и галстук Бакста остались. В таком виде Нижинский вышел на сцену в день премьеры65. Первое представление не имело успеха. Публика смеялась над неуклюжими движениями артистов, а в газетах на следующий день появились разгромные рецензии66. Самой острой критике подверг «террориста Нижинского»67 Дебюсси, говоря, что «беспощадная и варварская хореография слишком гениального Нижинского, будто сорняк, задушила мои бедные ритмы»68. В том году «Игры» еще несколько раз шли в Лондоне, а затем исчезли из репертуара.

Какими бы ни были достоинства и недостатки «Игр», этот спектакль был во всем, кроме музыки, наиболее прогрессивным балетом, поставленным Дягилевым в довоенное время. Даже без таких элементов футуризма, как самолеты и цепеллины, в «Играх» было так много новаторства в выборе сюжета (спорт), в костюмах (повседневная одежда) и тематике (нарушение половой идентификации), что этот спектакль можно назвать предвестником многих тенденций ХХ века.

Тот факт, что балет «Игры» был предан забвению на долгие десятилетия и что историки приложили немало усилий для его реабилитации, связан с премьерой «Весны священной», состоявшейся две недели спустя. По иронии судьбы, знаменитые события, произошедшие во время премьеры балета Стравинского, в определенном смысле являются следствием неоднозначных реакций и протестов, вызванных «Играми»: публика нервничала, мнения в зале разделились, а открытые нападки со стороны критиков создали прецедент.

Вечером накануне премьеры, 28 мая, состоялась генеральная репетиция, и прошла она на удивление спокойно. Тем не менее по окончании вся собравшаяся в «Ларю» компания (Дягилев, Нижинский, Стравинский, Жид, Бакст, Кесслер, Мисиа Серт, Равель) была уверена в том, что «следующим вечером во время премьеры разразится скандал». Неясно, почему все так были убеждены в том, что это произойдет. Некоторые позднее утверждали, что Дягилев сам раздавал бесплатные билеты группам молодых эстетов и художников, всегда встречавших все спектакли «Русских балетов» восторженными аплодисментами, чтобы те защитили артистов в случае начала беспорядков, однако эти истории не подтверждаются никакими документальными свидетельствами69. Впоследствии Кокто сетовал на то, что новый театр Астрюка, декорированный в более строгом стиле позднего ар-нуво, был слишком практично устроен, что его обстановка не впечатлила публику, привыкшую к блистающим роскошью залам и «теплу красного бархата и золота»70, и что «Весну священную» встретили бы с большим энтузиазмом в менее претенциозном антураже. Претенциозность – это, вероятно, ключевое слово. Несомненно, в предшествующие годы публика терпела музыкальные и хореографические эксперименты Дягилева, так как одновременно с этим ей преподносили экзотику, эротику и роскошь; а теперь зрителю подали нечто, что предъявляло к нему чрезвычайно серьезные претензии, совершенно не пытаясь его завлечь. Хореография Нижинского была лишена всякого эротизма, так же как и созданные Рерихом свободные, в древнеславянском стиле платья из непрозрачных материалов, полностью скрывавшие формы тела, декольте и вообще не позволявшие увидеть ни единого участка кожи. Анализируя произошедшие беспорядки, – а это, по единогласному свидетельству очевидцев, были именно беспорядки, – можно сказать, что происходящее походило на бунт снобов. Этих снобов, опасавшихся конкуренции в борьбе за статус самой прогрессивной публики и готовых восторгаться обнажающейся в танце Мата Хари и имитировавшим совокупление фавном Нижинского, поставили лицом к лицу с произведением искусства, которое не просто должно было подтвердить высокий статус их изысканного декадентства, а требовало серьезного к себе отношения. И к этому они оказались не готовы.

Существует множество версий произошедшего в тот вечер, однако из близкого окружения Дягилева лишь Кесслер описал хронику событий в своем дневнике по горячим следам на следующий день. Его рассказ дополняют известные более широкому кругу читателей свидетельства Рамберт, Монтё и Стравинского. Кесслер, пришедший в полное замешательство от представления, пять дней спустя в письме Гуго фон Гофмансталю охарактеризовал увиденное как «грандиозное и абсолютно новое искусство группового ритмичного движения. То, чего достиг здесь Н[ижинский], так же резко отличается от хореографии Фокина, как Гоген от Бугро»71.

В вечер премьеры Кесслер записал в своем дневнике: «Внезапно возникло совершенно новое зрелище, нечто абсолютно доселе не виданное, захватывающее и убедительное. Новый вид первобытности в анти-искусстве и искусстве одновременно: все [старые] формы разрушены, и внезапно из хаоса возникли новые. Публика – самая блестящая, что я когда-либо видел в Париже: аристократы, дипломаты, полусвет, – сразу начала проявлять беспокойство, смеялась, шепталась, шутила. Некоторые вставали, чтобы уйти. Стравинский, сидевший вместе со своей супругой позади нас, через пять минут умчался прочь будто одержимый»72. Далее события можно восстановить по записям Стравинского: «Я покинул зал уже на первых тактах прелюдии, сразу вызвавшей издевательские смешки. Я почувствовал отвращение. Эти поначалу единичные проявления вскоре начали преобладать в зале и, вызвав ответную реакцию, очень быстро переросли в ужасный скандал. Во время всего представления я находился рядом с Нижинским за кулисами. Он стоял на стуле и кричал: “Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать” – у них свой способ отсчитывать такты. Разумеется, бедные артисты ничего не слышали из-за шума в зале и звука собственных шагов»73. Кесслер продолжал: «Вдруг с верхнего яруса раздался зычный голос: “Долой потаскух из шестнадцатого [района, где живет элита], вы оставите нас в покое?” На что последовал ответ из ложи: “Les voila ceux qui sont murs pour l’annexion. [Смотрите-ка, а вот те, кто созрел для аннексии. ]” В тот же момент находившиеся в ложе Астрюка Д’Аннунцио и Дебюсси начали ссору с господами из соседней ложи, обозвав их “парочкой недоумков”. Тогда шум начался повсюду. Послышался возглас Астрюка: “Дождитесь финала и уж тогда свистите!”, и реакция из партера: “Сколько еще осталось?”, на что уже Дягилев ответил: “Еще пять минут”»74. Монтё тоже писал об этом вечере: «Один из моих контрабасистов, который со своего места в конце оркестровой ямы мог видеть часть партера, рассказывал, как многие, стремясь унизить оппонентов, нахлобучивали им их блестящие цилиндры на глаза и уши, и как [мужчины] размахивали тростями, будто опасным оружием»75. Рамберт, вспоминая этот вечер, писала: «Я услышала крик с балкона: “Врача!” Кто-то другой кричал еще громче: “Дантиста!” На что кто-то еще ответил: “Двух дантистов!”»76 Далее обратимся к дневнику Кесслера: «… Жид, Геон, и всё “Новое Французское Обозрение” стояли в проходе у лож, будто фаланга в боевом порядке, и криками пытались усмирить бельэтаж и ложи Полиньяков, Роганов и Мюратов. И сквозь этот адский шум все время слышались приступы хохота [противников спектакля] и аплодисменты тех, кто придерживался иного мнения, при этом продолжала звучать музыка, а артисты на сцене невозмутимо и усердно исполняли языческие танцы»77. Стравинский писал, что «Дягилев приказал электрикам включать и выключать свет в зале, надеясь тем самым положить конец шуму»78. По словам Монтё, в конце вмешалась полиция, которая навела некоторое подобие порядка. Но даже если полиция и появилась, в дневнике Кесслера это не упоминается. «В конце представления […] преобладали неистовые аплодисменты, так что Стравинский и Нижинский смогли выйти из-за кулис и несколько раз поклониться публике. Ужинать мы отправились в “Ларю”»79. Стравинский вспоминал: «После представления мы были взволнованы, разозлены, возмущены и… счастливы. Мы отправились вместе с Дягилевым и Нижинским в ресторан. […] Единственный комментарий Дягилева был: “Это именно то, чего я хотел”». Кесслер продолжает: «Около трех Дягилев, Нижинский, Бакст, Кокто и я сели в такси и совершили сумасшедшую поездку по ночному, купающемуся в лунном свете и довольно пустынному городу: Бакст, прицепивший на свою трость носовой платок и размахивавший им, будто флагом, Кокто и я, взобравшиеся на крышу авто, Нижинский во фраке и цилиндре, умиротворенный и улыбающийся сам себе. Уже занималась заря, когда буйная, веселая компания высадила меня у моего [отеля] “Тур д’Аржен”»80.

Мария Рамберт тоже вспоминает ночную поездку, но, по ее словам, они передвигались в нескольких экипажах (про автомобиль она ничего не пишет). Вероятно, на автомобиле ехал Дягилев и его близкие друзья, а остальные следовали за ними на обычных извозчиках. Она рассказывает, что их компания поехала в Булонский лес: «[Мы] гуляли и бегали и играли в игры на траве и меж деревьев…[…] Мы пили и ели, и оставались в парке до утра»81.

Жан Кокто тоже писал о поездке в Булонский лес:

«Когда мы подъехали к озерам, Дягилев, закутанный в свое меховое пальто, начал что-то бормотать по-русски. Я заметил, что Стравинский и Нижинский внимательно его слушали, и, когда шофер включил свой фонарь, я увидел слезы на лице импресарио. Он продолжал бормотать, медленно и непрерывно. “Что это?” – спросил я. “Пушкин”. […] На рассвете мы отправились назад. Невозможно себе представить обаяние и ностальгию этих мужчин, и что бы Дягилев ни совершил впоследствии, я никогда не забуду его огромное, мокрое от слез лицо, когда он цитировал Пушкина, сидя в такси в Булонском лесу».

Назад: XVIII Прелюдия к «Фавну» 1911–1912

Дальше: XX Смутные времена 1913–1914