Книга: Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

Назад: XVI Стравинский: восход гения 1910–1911

Дальше: XVIII Прелюдия к «Фавну» 1911–1912

XVII

Гениальный кукольный театр и уход Бенуа

1911–1912

Дягилев смог договориться о длинной серии гастролей на 1911 год. В этом году основной упор делался на Лондон, где труппа должна была выступать в Ковент-Гарден с 21 июня по 31 июля и с 16 октября по 9 декабря. Гастроли в Париже были значительно короче: с 6 по 17 июня в Шатле и с 24 по 31 декабря в Гранд-опера. Еще до Парижа у труппы был намечен ряд представлений в Театро Констанци в Риме (в настоящее время – Римский оперный театр). Программа в Лондоне, где Дягилеву предстояло дебютировать и где еще не была налажена связь с публикой, должна была стать решающей для дальнейшего существования нового коллектива.

Дягилеву требовался плацдарм, город, где труппа могла бы репетировать, работать над новыми постановками, хранить костюмы, декорации и реквизит. Дягилев хотел, чтобы «Русские балеты» выступали в Европе в течение всего года, и потому более не мог опираться в своей деятельности на Санкт-Петербург. В качестве новой базы был выбран Монте-Карло, который остался ею до начала Первой мировой войны. 6 апреля «Русские балеты» дали премьерный спектакль в Зале Гарнье, небольшом, пышно декорированном оперном театре маленького княжества.

Еще до того, как русские артисты отправились в Монте-Карло, Дягилев в сопровождении Нижинского и Бакста отбыл в Париж, чтобы провести там переговоры с Астрюком и увидеться с несколькими друзьями. Одной из нерешенных проблем оставалось участие Иды Рубинштейн. Двадцатипятилетняя артистка благодаря своему огромному состоянию была полностью независима и за годы, проведенные в Париже, приобрела собственную, не связанную с Дягилевым известность как экстравагантная покровительница искусств, актриса и светская львица. Ее эксцентричность была типичным продуктом культурной жизни предвоенного Парижа и, в сущности, напоминала причудливые стороны личности Сары Бернар (поведение и манеры которой Ида иногда копировала). Рубинштейн стала частью любовного треугольника, вступив в отношения с Габриеле Д’Аннунцио и его женой Натальей Голубевой, помимо этого у нее был роман с американской художницей Ромейн Брукс. Актриса занимала в Париже огромные апартаменты и держала там разнообразных диких зверей, в том числе пантеру и тигра. Она поручила Д’Аннунцио сочинить пьесу «Мученичество святого Себастьяна» (позднее Дягилев сказал Кесслеру, что Д’Аннунцио подписал контракт на этот спектакль своей собственной кровью)1, музыку для этой постановки она заказала Дебюсси, а эскизы костюмов – Баксту. Все это вызывало раздражение Дягилева, не желавшего ни с кем делить своего знаменитого художника, а также не любившего, когда Дебюсси сотрудничал с другими русскими. Тем не менее Дягилев не мог обойтись без Рубинштейн: без ее ведома он уже подписал контракт с третьими лицами на несколько ее выступлений.

Визит в ее парижские апартаменты, во время которого Дягилев собирался обсудить условия нового договора, получил причудливый поворот, и главную роль при этом сыграла пантера Иды Рубинштейн. Разумеется, репутация этого зверя Дягилеву была хорошо известна. За пару месяцев до этого Бакст и Дебюсси были приглашены к Рубинштейн. Придя к ней, они застали ее полностью обнаженной с поводком в руках, за который ее тащила по полу пантера. Визит Дягилева Рубинштейн и Бакст описывали позднее в интервью:

«На Дягилеве был длинный сюртук, сразу не понравившийся недавно проснувшейся пантере. Она прыгнула в направлении Дягилева, и он тотчас, крича от ужаса, вскочил на стол, что, в свою очередь, напугало молодое животное, и оно забилось в угол с воем и рыком, а его усы дрожали от страха. Ида думала, что умрет со смеху, пока, ухватив зверя за загривок, загоняла его в соседнюю комнату. Дягилев был спасен»2.

По словам биографа Рубинштейн, Дягилев никогда не простил ей этого инцидента. Это вполне возможно, однако настоящая причина их отдаления друг от друга заключалась в независимой натуре Рубинштейн, а независимость была тем качеством, которое Дягилев допускал у себя, но не у других. В итоге с 24 апреля она опять танцевала в «Шехеразаде» в Шатле, но после этого ангажировать ее Дягилев больше никогда не пытался.

В Монте-Карло шла подготовка программы нового сезона. Многие недавно принятые на службу артисты не знали балетов прошлых лет, и им приходилось разучивать партии существующего репертуара. Одновременно с этим труппа занималась постановкой и репетициями премьерных спектаклей. Помимо «Петрушки», самыми важными премьерами 1911 года стали «Нарцисс», балет Черепнина и Бакста, и «Призрак розы», короткий балет на музыку фон Вебера и сюжет французского поэта Жана Луи Водуайе. «Призрак» был задуман как показательный номер Нижинского, чтобы, как писал Григорьев, «предоставить [танцовщику] полноценную возможность продемонстрировать свою исключительную “элевацию”»3. Спектакль пользовался грандиозным успехом и в репертуаре «Русских балетов» вошел в число постановок-долгожителей. «Нарцисс» являлся более амбициозным проектом, однако его приняли с гораздо меньшим энтузиазмом. Балеты на тему греческой мифологии являлись общей страстью Фокина и Бакста, но выбор пал на «Нарцисса» в основном потому, что Морис Равель еще не закончил заказанную ему ранее музыку к «Дафнису и Хлое». В настоящее время «Нарцисс» вспоминают разве что в связи с выполненной Бакстом серией эскизов костюмов, самых красивых из всех когда-либо им созданных. В этих небольших по размеру произведениях искусства угадывается стремление выйти за рамки театральных набросков, и, в сущности, в них едва ли можно узнать эскизы костюмов. В тех редких случаях, когда они экспонируются, они неизменно вызывают восторг публики. Динамика танцующих фигур, изображенных Бакстом, простота и грация линий, гармоничное разделение пространства, контрастирующее с предполагаемой скоростью движений нарисованных артистов, и нехарактерная для художника сдержанность в использовании цвета превращают эти работы в нечто необыкновенное. Однако они настолько экстравагантны, что их сложно отнести к какому-либо жанру, и это, к сожалению, мешает вернуть Баксту статус великого художника в рамках истории западноевропейского искусства.

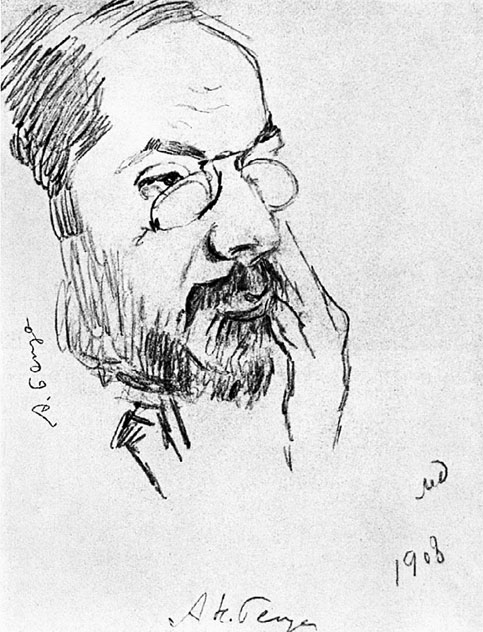

М. Фокин. Рисунок В. Серова

Оглушительный успех в Монте-Карло в некоторой степени помешал Дягилеву осознать, что труппа совершенно не укладывалась в график подготовки парижских премьер. Это стало ясно в Риме, где артисты ненадолго остановились в начале мая. Бакст писал из Парижа, что ежедневно работает до десяти часов вечера, засыпает в изнеможении и теряет в весе. Несмотря на то что Астрюк предоставил ему пять ассистентов, художник сомневался, что успеет закончить работу в срок4:

«Ужасно у тебя устройство всего. Ужасно. Здесь при minimum’е времени maximum работы […] Все эти укоры – старая песня […]»5.

У Фокина тоже были проблемы. Он только в Риме начал репетировать «Петрушку» и столкнулся с большим количеством трудностей во время инсценировки сложного музыкального материала. Дягилев был раздражен:

«Фокину не следовало терять время на подготовку старого репертуара. Он должен был заниматься «Петрушкой» еще в Монте-Карло. А теперь пусть найдет время, даже если придется работать с утра до ночи!»6

В такой напряженной обстановке отношения с Фокиным стремительно ухудшались. В основном у хореографа регулярные конфликты происходили со Стравинским:

«Если бы ты знал, каких невероятных усилий и неприятностей стоила нам с Бенуа постановка «Петрушки» из-за своенравного и деспотичного и, в то же время, не достаточно чуткого Фокина»7.

Сам Стравинский вечерами продолжал работать над своим сочинением – до премьеры оставался месяц, а оно все еще не было закончено. Руководство театра не смогло найти подходящего помещения, и поэтому репетиции проходили в ресторане. Бенуа писал:

«Стояла адская жара. Все ужасно от нее страдали, более же всех непрерывно метавшийся Фокин и Стравинский, часами исполнявший роль репетиционного пианиста, ибо кто же мог, кроме автора, разобраться в сложнейшей рукописи, кто, кроме него, мог на ходу упрощать свою музыку настолько, чтоб она стала понятна танцорам. […] Почти ежедневно присутствовал на репетициях и Сережа, с утра отлично одетый, но безмерно усталый, ибо ноша, которую он на себя взвалил… начинала угнетать даже его. А впереди был Париж […] с требованием еще большей затраты сил!»8

Единственной хорошей новостью стал приезд Валентина Серова, поселившегося вместе со своей женой в отеле «Италия», где также остановились Стравинский и Бенуа. Дягилев пригласил Серова выполнить занавес для «Шехеразады», которую в этом году вновь собирался продемонстрировать парижской публике. Художник был единственным, кто закончил свою часть работы в срок.

В Риме труппу Дягилева поначалу встретили без особого энтузиазма. Шовинистически настроенные итальянцы считали, что в области танца никто в мире не может сравниться с ними и что труппа обязана успехом в Париже снобизму французской публики. Бедные итальянцы очень страдали, так как в этом году Театро Констанци урезал свою программу на несколько оперных спектаклей ради русских балетных постановок. Дягилев чувствовал себя обязанным написать дипломатичное открытое письмо в римскую газету «Ла Трибуна», чтобы успокоить публику9. Артистам посоветовали проверять сцену и кулисы на наличие гвоздей и осколков стекла, рассыпанных там возможными недоброжелателями, задумывавшими травмировать танцовщиков10. Вечер спас король Италии, присутствовавший в зале и начавший аплодировать сразу после первой сольной вариации Нижинского. «Теперь нам не о чем волноваться, – заметил Дягилев. – Король в зале и аплодировал нам. Для итальянцев одобрение короля означает все»11.

После Рима труппа перебралась в Париж, город пестрел афишами нового сезона, созданными Жаном Кокто. Для начала Дягилев должен был успокоить разгневанного Фокина, который «хотел все бросить и уехать из-за того, что на афише имя Римского-Корсакова в «Шехеразаде» было больше напечатано, чем его»12.

По словам Григорьева, люди дрались друг с другом за возможность попасть в театр Шатле. В вечер премьеры помимо старых спектаклей вниманию публики были представлены балеты «Нарцисс», «Призрак розы» и «Садко». «Нарцисс» был принят на удивление холодно, а «Призрак розы» – с заметным энтузиазмом. На 13 июня была запланирована генеральная репетиция «Петрушки». Для репетиций нового балета пригласили молодого дирижера Пьера Монтё, потому что постоянные дирижеры труппы Черепнин и Пьерне были заняты. Монтё не испытывал особого воодушевления. Он ничего не знал о русской музыке и не интересовался современными музыкальными произведениями, но другой кандидатуры не было. Тем не менее Стравинский произвел на него неизгладимое впечатление.

«Этот весьма худой, подвижный человек, двадцати девяти лет от роду, скачущий, как кузнечик, из одного конца фойе в другой, находящийся в постоянном движении, слушающий, приближающийся попеременно то к одной, то к другой части оркестра, постоянно появляющийся у меня за спиной и нашептывавший мне инструкции, заинтриговал меня. Добавлю, что он никоим образом не раздражал меня, потому что тогда я уже был абсолютно очарован музыкой и композитором»13.

Генеральная репетиция, собравшая весь Париж, не обошлась без происшествий. Через двадцать минут после предполагаемого начала спектакля занавес все еще не поднялся, на сцене ничего не происходило и публика в зале начала проявлять признаки беспокойства. «От нетерпения люди роняли монокли, обмахивались веерами и программками, – писала Мисиа Серт. – Вдруг дверь моей ложи распахнулась. Дягилев, бледный и в поту, подошел ко мне: «Быстро! У тебя есть четыре тысячи франков?» «Есть, но не здесь, дома. Зачем тебе? В чем дело?» «Костюмер отказывается выдавать платья, пока не получит оплаты. Это ужасно! Он говорит, что слышать обо мне больше не желает и что уйдет со всеми костюмами, если ему немедленно не заплатят!» Еще до того, как он закончил говорить, я уже выскочила на улицу. (Это было то счастливое время, когда можно было не сомневаться в том, что ваш шофер будет ждать вас на том же самом месте, где он вас высадил.) Десять минут спустя занавес был поднят»14.

У балета «Петрушка» сложная культурно-историческая основа. Схематичные фигуры commedia dell’arte и персонажи кукольных театров (Арлекин, Пульчинелла, Коломбина, Пьеро и т. д.) были представлены в произведениях рубежа веков в бесчисленных вариантах и вдохновляли самых различных композиторов и театральных деятелей от Леонкавалло («Паяцы») до Шёнберга («Лунный Пьеро»). В России герои итальянской комедии масок были особо популярны у театральных режиссеров, придерживавшихся эстетики символизма. Яркий тому пример – драма Блока «Балаганчик» в постановке Мейерхольда. Персонажи commedia dell’arte встречаются повсеместно: в поэзии и живописи Константина Сомова и Александра Бенуа и на полотнах таких художников, как Борис Григорьев, Николай Сапунов, Александр Яковлев и Сергей Судейкин, в определенном смысле продолжавших придерживаться эстетики «Мира искусства» в Санкт-Петербурге. «Петрушка» Стравинского, Фокина и Бенуа – плод этого модного течения. Также огромное влияние на создание этого спектакля оказала система актерского мастерства Константина Станиславского, уходящая корнями в русский реализм 1850–1870-х годов. С «Петрушкой» Фокин экспериментировал еще больше, чем с «Шехеразадой», представив кордебалет в новой ипостаси: хореограф наделил его куда большим драматическим содержанием и предоставил гораздо большую свободу действий. Он отказался от строгого разделения на солистов и массовку, и все артисты кордебалета получили индивидуальные роли. Фокин даже описал «личность» и краткую биографию персонажей, дав артистам кордебалета задание вжиться в роль и воплотить ее, основываясь на его записях. В «Петрушке» драматическое действие противопоставляется рутинному акробатизму академического балета. Одна из второстепенных героинь (уличная танцовщица в исполнении Брониславы Нижинской) даже пародировала «кабриоли» и «релеве» на пуантах, исполнявшиеся Кшесинской в осмеиваемом дягилевцами спектакле «Талисман»15.

Музыка «Петрушки» основывается на большом количестве различных источников. Стравинский использовал всевозможные народные песни и популярные мелодии. Некоторые из них он знал по памяти, а некоторые находил в последних сборниках народной музыки. Он наполнял старые музыкальные мотивы новым содержанием, сокращал, удлинял и придавал им оркестровую форму, правда, он все еще опирался при этом на гармонические принципы, свойственные произведениям Римского-Корсакова, но в манере, абсолютно новой для его современников. Он решительно отказался от приемов представителей «Могучей кучки»: декоративных оркестровых глиссандо и привычного чередования хроматических и диатонических мотивов, по крайней мере, в их избитой, легко узнаваемой форме. Современники слышали в сочинениях Стравинского новую музыку, им казалось, что она не имеет исторических корней. «На сей раз лучшее – это «Петрушка», балет Стравинского, – писал Валентин Серов. – Это настоящий вклад в современную русскую музыку. Очень свежо, остро – ничего нет [от] Римского-Корсакова, Дебюсси и т. д., совершенно самостоятельная вещь, остроумная, насмешливо трогательная»16. Возможно, самым большим достижением Стравинского было то, что он сумел объединить многие разнородные элементы партитуры и многократное изменение стиля, диктуемое либретто, и убедить своих слушателей в том, что каждая нота и каждое изменение ритма абсолютно необходимы. Тогда же Стравинский поделился своими мыслями с Черепниным: «Мои партитуры по природе своей, как банковские чеки. Отнимите от чека какую-либо мельчайшую подробность, и он перестанет быть действительным…»17

Отзывы на балет были полны энтузиазма. «…о “Петрушке” скажу, что успех во много раз превосходил “Жар-птицу”, успех был колоссальный – возрастающий, – писал Стравинский своему другу Владимиру Римскому-Корсакову (сыну композитора). – Напрасно ты думаешь, что пресса была закуплена Дягилевым. Из этого я вижу, что ты не в курсе дела»18. Разумеется, Дягилев никого не подкупал. Такой вывод можно сделать, проследив за тем, как четко разделились во мнениях французские критики: консерваторы продолжали занимать все более враждебную позицию по отношению к Дягилеву, а прогрессивная пресса встречала с энтузиазмом все его новаторские идеи. Обычно скептически настроенный Клод Дебюсси чрезвычайно позитивно оценил балет, что было очень важно для Стравинского и Дягилева. Как именно Дебюсси относился к «Петрушке», ясно из письма, написанного композитором швейцарскому музыковеду Робберу Годе через несколько месяцев после премьеры, когда Стравинский уже вернулся в Швейцарию:

«Известно ли Вам, что неподалеку от Вас, в Кларансе, живет молодой русский музыкант Игорь Стравинский, обладающий инстинктивно-гениальным чувством колорита и ритма. Я убежден, что он и его музыка бесконечно бы Вам понравились. […] В ней нет притворства. Она создана из настоящей оркестровой гармонии, сразу готовая для оркестрового сопровождения и полностью направленная на передачу эмоций. Он ничего не боится и ни на что не претендует. Его музыка по-детски наивна и необузданна. При этом общее построение материала и соединение образов чрезвычайно утонченное»19.

Полгода спустя, получив партитуру «Петрушки», Дебюсси написал Стравинскому:

«Благодаря Вам я провел чудесные пасхальные выходные в обществе Петрушки, Арапа и восхитительной Балерины. Представляю, что Вы провели несравнимые моменты с этими тремя куклами… В них заключается некая благозвучная магия, таинственная трансформация механических душ, превращающихся в людей по воле заклинания, тайна которого открыта лишь Вам. И наконец, здесь присутствует безупречная оркестровка, которую я встречал лишь в “Парсифале”. Вы, разумеется, понимаете, что я имею в виду. Вы пойдете намного дальше “Петрушки”, это точно, но Вы можете уже сейчас считать эту вещь предметом своей гордости»20.

А. Бенуа. Рисунок М. Добужинского

Успех «Петрушки» был очень важен для труппы, так как теперь стало ясно, что «Русские балеты» могли добиться признания не только благодаря русской или восточной экзотике или эффектным па. В «Петрушке» у Нижинского почти не было прыжков, элемент зрелищности был сведен к минимуму, ему приходилось полностью полагаться на свое актерское мастерство. Стравинский писал, что успех этого балета был для него особо важен: «[Это] подарило [мне] абсолютную уверенность в собственном слухе, как раз в тот момент, когда я собирался приступить к “Весне священной”»21. Перед премьерой Дягилев настаивал, чтобы Стравинский придал нескольким последним тактам произведения, особенно рискованным с точки зрения гармонии, «более благозвучную тональность», но композитор отказался выполнить это требование22. И теперь, когда «Петрушка» пользовался таким огромным успехом, они могли позволить себе делать более смелые шаги по пути новаторства и эксперимента.

Единственным человеком, не испытывавшим удовольствия от успеха «Петрушки», был Александр Бенуа. Незадолго до премьеры между ним и Бакстом возник новый конфликт, причина была еще более тривиальной, чем в минувшем году. Когда декорации прибыли в Париж, оказалось, что одна деталь из второго акта – портрет фокусника, взиравшего со стены на солиста, – была повреждена и требовала реставрации. Ввиду того, что сам Бенуа в тот момент по причине болезни оставался дома, Бакст решил перерисовать портрет по собственному усмотрению и при этом изменил всю композицию. Когда Бенуа в день генеральной репетиции вошел в зал и увидел изменения, с ним случилась истерика. Он буквально набросился на Бакста и начал кричать во время репетиции: «Я не допущу! […] Это черт знает что! Снять, моментально снять!!» 23 Бенуа настолько вышел из себя, что опустился до брани и антисемитских высказываний, обозвав Бакста «жидовской мордой»24. Бенуа покинул театр и больше не появлялся ни после принесенных ему Дягилевым и Бакстом извинений, ни после визитов Нувеля, пытавшегося примирить поссорившиеся стороны, ни после того, как Серов воссоздал портрет в первоначальном виде в полном соответствии с эскизом Бенуа. Бедному Серову, всегда олицетворявшему саму сдержанность и благоразумие, тоже пришлось выслушать его отповедь. Серов писал своей жене: «Бедняга Бенуа совсем истерическая женщина – не люблю. Очень тяжело видеть сцены, которые пугают и отдаляют. Он совершенно не выносит Бакста. В чем тут дело – не знаю, уж не зависть ли его славе (заслуженной) в Париже»25.

Бенуа послал Дягилеву короткую записку с несколькими последними уточнениями и в заключение добавил несколько строчек: «Само собой разумеется, что моя фамилия в качестве directeur artistique не должна больше фигурировать на афише, раз я принужден отказаться от продолжения своих обязанностей. Желаю тебе всего лучшего и остаюсь преданный тебе Александр Бенуа»26. Очевидно, что прошлогодняя ссора по поводу авторства «Шехеразады» была все еще свежа в его памяти. Серов написал Бенуа письмо, высказав надежду на то, что по прошествии некоторого времени, когда улягутся эмоции, они все вновь смогут спокойно обсудить сложившуюся ситуацию. Он также добавил:

«…твоя брань по его адресу до “жидовской морды” включительно не достойна тебя и, между прочим, не к лицу тебе, столь по наружности похожему на еврея. Да, и не в еврействе тут дело…»27

В своих мемуарах Бенуа описывает довольно подробно и не без стыда это происшествие (хотя и умалчивает о своих антисемитских замечаниях) и упоминает письмо Серова: «Добрый “Антоша” [Серов] написал мне письмо, из которого было ясно, что какие-то слова мои он принял на свой счет. Я ничего ему не ответил […]»28. Но Бенуа солгал. Он все же написал Серову, но это было такого рода послание, о котором обычно предпочитают не вспоминать. «Доброму Антоше» он ответил следующее:

«Твое письмо есть сплошная по моему адресу обида. Я уже не говорю о безвкусном и тебя окончательно недостойном пассаже, где ты намекаешь на мою жидовскую наружность, фраза, которая отвратительна своей холодной и колкой обдуманностью (по существу, она меня разумом не трогает, ибо с моей рожей я давно примирился, а говорю здесь о твоем отношении). Эта обдуманность стоит куда больше того бранного “клише”, который у меня вырвался по адресу Бакста и который столько исходил из наших уст и в особенности из уст обожаемого тобой Дягилева, что это Сережа именно сделал клише.Должен тут же сказать, что жидов я вовсе никогда не презирал, скорее чувствую к ним слабость, но специфические недостатки я их знаю и их ненавижу, как всякие специфические недостатки.Бакст специфический жид в том, что он жаден и мягок, кулантен – комбинация сообщает ему нечто скользко-хищное, змеиное, то есть противное».

Далее Бенуа возвращается к вопросу авторства «Шехеразады» и заканчивает свое письмо замечанием о нанесенных ему обидах:

«…о сколько, сколько их накопилось за 15 лет “сотрудничания” с Сережей, вернее, за время его бесстыдной эксплуатации, доведшей меня к 41 году [жизни] в состояние какого-то полного маразма, полной деморализации»29.

Антисемитизм был повседневным и общепринятым явлением в царской России, и дягилевскому кругу он тоже был присущ, однако яростный тон, используемый Бенуа, больше не встречается ни в корреспонденции, ни в воспоминаниях ни одного из членов творческой группы. Реакция Серова на это послание неизвестна. Он не ответил Бенуа, видимо ожидая получить письмо с извинениями. Не похоже, чтобы Серов показал кому-то письмо, так как оно нигде более не упоминается.

22 июля Бенуа написал в газету «Речь» рецензию на балет «Нарцисс», критикующую декорации и костюмы Бакста. До этого в своих статьях в «Речи» Бенуа игнорировал внутренние конфликты, открыто рекламируя дягилевские постановки. Теперь же он срывал свою злобу в прессе. Это, разумеется, не осталось незамеченным и еще больше пошатнуло его положение в «Русских балетах»30. По-настоящему отношения так никогда и не наладились. Дягилев рассчитывал, что когда-нибудь он вновь сможет привлечь Бенуа к работе, что в конечном итоге и произошло, но тогда вклад Бенуа уже не был столь серьезным, как раньше. На протяжении почти всего следующего сезона их с Дягилевым пути не пересекались.

Дягилев был слишком занят, чтобы долго сокрушаться о произошедшем. Ему нужно было везти свою труппу в Лондон, где ей предстояло выступить во время торжеств, посвященных коронации Георга V, двою родного брата Николая II, с которым, кстати, будущий британский монарх являл поразительное сходство. Труппа представила там более консервативный репертуар, чем в Париже. Балеты Стравинского Дягилев «посчитал слишком прогрессивными» для лондонской публики31, вместо них были показаны два балета Готье «Павильон Армиды» и «Призрак розы», балеты на восточную тематику, «Шехеразада» и «Клеопатра», и в дополнение к ним «Карнавал», «Сильфиды» и «Князь Игорь».

Открытие лондонского сезона состоялось 21 июня 1911 года, и это был триумф. Пожалуй, это стало самым большим достижением труппы за прошедший период. Билеты в Ковент-Гарден были распроданы на несколько дней вперед, а пресса посвящала труппе длинные хвалебные статьи. Торжественный вечер по случаю коронации состоялся 26 июня. Ковент-Гарден утопал в море роз и орхидей, на балконе из венков было выложено слово «Индия» (Георг V также носил титул императора Индии). «Партер и балконы искрились от бриллиантовых тиар и бесчисленных драгоценностей, украшавших великолепные декольтированные туалеты, – описывала этот вечер Бронислава Нижинская. – У мужчин блестели ордена и медали на их парадных формах. В бельэтаже сидели султаны и махараджи, и на их отделанных драгоценностями тюрбанах красовались редкие камни»32. По словам Дягилева, «количество махараджей почти не уступало количеству роз»33. Британская империя желала продемонстрировать себя с самой богатой и яркой стороны, и приглашение выступить по такому случаю было огромной честью для русских артистов. Программа празднеств состояла из нескольких частей, и «Русские балеты» были лишь одной из них. Труппа исполнила отрывок из спектакля «Павильон Армиды», наиболее «придворного» балета в репертуаре. Двумя днями позже Дягилев телеграфировал Астрюку: «Объяви о невиданном триумфе… публика неслыханно элегантна. Лондон открыл для себя Нижинского и тепло приветствовал Карсавину […], Фокина, Черепнина»34.

В Лондон Дягилев всегда привозил более консервативный репертуар, чем в Париж. Почти все свои главные премьеры он сначала представлял на суд парижской публики и только в случае успеха привозил их в британскую столицу. Тем не менее там Дягилев нашел более преданную и более многочисленную публику, чем в Париже, и Лондон сыграл самую серьезную роль в формировании финансовой базы труппы. Триумф в столице Туманного Альбиона на торжественном вечере по случаю коронации имел еще одно важное последствие: правящие круги на родине в Санкт-Петербурге не прониклись «авангардными» успехами труппы в республиканском Париже, однако успех у изысканного аристократического общества Лондона вызвал довольно большой интерес. Внезапно Петербург вновь распахнул перед Дягилевым свои, ранее казавшиеся навсегда закрытыми двери.

После лондонских гастролей будущее труппы опять представлялось в розовом цвете. В октябре она вновь должна была дать длинную программу в британской столице, а зимой – несколько представлений в Гранд-опера в Париже. В любом случае это предвещало некоторую финансовую стабильность и одновременно давало возможность экспериментировать. В ближайшем будущем Дягилев планировал осуществить два честолюбивых замысла. Первый: провести радикальное обновление репертуара, включив в него больше современной музыки, в первую очередь французской, и представив новый стиль хореографии. Своим самым близким друзьям, и только им, Дягилев уже пару раз намекал, что он устал от Фокина. Карсавина пришла в ужас, когда Дягилев сообщил ей однажды, что лишь недавно выстроенный ими репертуар уже вызывал в нем явную апатию. Она спросила его: «Что же вы думаете делать с балетами Фокина, Сергей Павлович?» На что получила ответ: «О, не знаю, может, продам их, все вместе взятые»35. Нечто подобное можно найти и в мемуарах Бенуа. Однажды он высказал опасение, что труппа может потерять Фокина из-за новаторских идей Дягилева, на что тот ответил, что это совершенно не страшно и что при желании он может сделать хореографа из кого угодно. Бенуа также отметил, что Дягилев не шутил, говоря об этом, и что в его словах не было никакой бравады. Художнику, которого тогда полностью удовлетворяла работа Фокина, подобные высказывания Дягилева могли показаться предвестниками катастрофы. Тем не менее Сергей Дягилев серьезно размышлял над своими планами. Он уже убедил своего наиболее прогрессивного соратника, Стравинского, в необходимости со временем заменить хореографа. Стравинский писал о Фокине: «В самом начале своей деятельности он казался необыкновенно передовым. При ближайшем же с ним (с его творчеством) знакомстве я (да не только я, а Дягилев и Бенуа и другие) увидел, что он в сущности совсем не нов и даже не стремится к этому»36. То, что здесь упомянуто имя Бенуа, вызывает удивление: видимо, Стравинский ошибочно полагал, что Бенуа с ним согласен. Впрочем, ни Стравинский, ни Бенуа не подозревали, кого прочил Дягилев на место Фокина: «русского Вестриса» Вацлава Нижинского, который уже больше года вместе со своей сестрой тайно разрабатывал революционно новый язык хореографии.

Впрочем, как уже говорилось, у Дягилева была еще и вторая важная цель, а именно: привезти свою труппу в Россию и продемонстрировать там свои новаторские постановки. Пришло время «Русским балетам» побывать на родине. И ради осуществления этого замысла Дягилев был готов заключить довольно неожиданный союз.