Книга: Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

Назад: XII «Голубое сообщество» 1906–1907

Дальше: XIV Русский балет заявляет о себе 1908–1909

XIII

Царь Борис и царь Сергей

1907–1908

Вернувшись в Париж, Дягилев постарался как можно быстрее собрать коалицию для осуществления нового плана – цикла из пяти концертов русской музыки, так называемых «исторических» концертов на сцене Гранд-опера. Такая идея возникла еще в сентябре, накануне открытия «Осеннего салона»1. Правой рукой Дягилева в Париже была графиня де Греффюль, которую он совершенно покорил, устроив у нее дома за роялем импровизированный концерт русской музыки. В России он нашел поддержку в лице Александра Танеева (не путать с Сергеем Танеевым!), весьма посредственного композитора, но с прекрасными связями при дворе, а также великого князя Владимира Александровича, дяди царя, который в недавнем прошлом являлся председателем отборочного жюри для «Осеннего салона». Владимир Александрович был третьим сыном Александра II и самым старшим представителем рода Романовых. Симпатия великого князя к Дягилеву оказывала последнему невероятную поддержку, но, скорее всего, полностью он осознал это лишь после внезапной кончины Владимира Александровича в начале 1909 года.

Самое большое денежное пожертвование поступило от жившего в России роттердамца Хендрика ван Хилсе Ван дер Палса. Этот совладелец резиновой мануфактуры жил в Петербурге с 1863 года и был большим любителем музыки. В музыкальных кругах он познакомился с Вальтером Нувелем, который затем свел его с Дягилевым. Сын Хендрика Николаас в дальнейшем стал известным музыковедом и автором первой биографии Николая Андреевича Римского-Корсакова. Хендрик Ван дер Палс слыл в петербургском музыкальном мире известным меценатом, в частности, он субсидировал цикл концертов Александра Зилоти. Для Ван дер Палса было важно общественное признание (с 1914 года он стал консулом Нидерландов в Петербурге). Дягилев в знак благодарности сделал его членом отборочного жюри «исторических концертов», куда входили Глазунов, Рахманинов и Римский-Корсаков2.

Похоже, что к концу года многие меценаты Дягилева сдержали свои обещания, но его собственные финансы находились в столь плачевном состоянии, что ему даже пришлось одолжить у Бенуа пятьсот франков, чтобы как-то продержаться несколько месяцев3. Несмотря на это, в январе Дягилев с головой погрузился в работу по подготовке концертов.

Дягилев исходил из того, что в ближайшее время он будет в основном находиться за границей. В 1907 году он отказывается от своей квартиры на Фонтанке, а приезжая в Петербург, что происходит все реже и реже, останавливается в отеле «Европа». Его старая няня перебирается в небольшую квартирку его родителей в Петергофе4.

Высказывались разные мнения о том, почему Дягилев так резко перенес центр своей деятельности за границу. Как это обычно и бывает, отчасти это объяснялось стечением обстоятельств, но в остальном – заранее продуманной стратегией. Были и личные причины: разрыв с Дмитрием осложнил отношения Дягилева с родственниками. Он пока не хотел бывать у Философовых, что негативно отразилось на его отношениях с мачехой, обычно очень теплых. Короткие записки, которые он посылал ей все реже, уже лишены той сердечности и сокровенных подробностей, которые были характерны для их прежней переписки. Несомненно, сыграли роль и Мережковские. Отец и мачеха Дягилева продолжали поддерживать с ними дружеские отношения, что не могло не ранить чувств Сергея, воспринимавшего это как предательство. Хотя бы один характерный пример: летом 1905 года, в тот самый период, когда разрыв Дягилева с Философовым стал неминуем, Мережковский и Гиппиус как ни в чем не бывало приехали на несколько дней погостить к его отцу в Одессу5.

Были и деловые соображения, заставившие Дягилева задуматься о загранице: он, видимо, понимал, что возможности его дальнейшей карьеры в Петербурге исчерпаны. Еще в 1901 году ходили упорные слухи, что «Дягилев делает отчаянные попытки стать министром культуры». После его увольнения из театра эти надежды развеялись, но революция 1905 года создала новые перспективы, которые сулили ему важный административный пост в Министерстве культуры. Забастовка артистов балета пошатнула позиции Теляковского в качестве директора императорских театров, и Дягилев возлагал надежды на то, что Сергей Витте (тогдашний председатель Совета министров), которого он знал достаточно хорошо и, как пишет Нувель, очень уважал, замолвит за него слово. Но когда в конце 1905 года карьера Витте быстро пошла на спад, эти надежды тоже не оправдались. Последний шанс получить руководящий пост в России появился осенью 1906 года. Пожилой граф Иван Толстой, до этого много лет бывший вице-президентом Академии художеств (ее президентом всегда был великий князь, а практическое руководство осуществлял вице-президент), собирался в отставку, и многие стали поговаривать, что Дягилев – единственный серьезный кандидат ему на замену. Но одна мысль о том, что этого человека могут назначить на столь ответственный пост в столь уважаемом учреждении, многим пришлась не по душе. Даже умеренные оппоненты заскрипели перьями, чтобы отвести угрозу назначения этого кандидата. Всеми признанный искусствовед Лазаревский в полемической статье, опубликованной в «Слове», писал: «В карьере г-на Дягилева, кроме выставки портретов и выставки произведений русских художников за границей, трудно отметить что-либо значительное, которое имело бы серьезное влияние на развитие русского искусства […] Можно представить себе, во что обратится наша Академия, когда бразды правления перейдут к г. Дягилеву, человеку партийному и, в убеждениях своих художественных, крайнему»6. Несмотря на все успехи, Дягилев по-прежнему оставался очень спорной и порой ненавидимой фигурой у себя на родине, а допускать какие-либо новые волнения в художественном мире власти не хотели. Последствия этого оказались двоякими. Дягилева вынудили уехать за границу, так как у него уже не оставалось возможностей продолжать карьеру в России. С другой стороны, правительство готово было материально поддерживать его деятельность во Франции, поскольку тот же Дягилев, но не у себя на родине, а где-то далеко всех устраивал. Не вызывая смуты дома, он мог способствовать восстановлению международного престижа России, который сильно пострадал в результате неудачной войны. Лишь отправив с глаз долой этого «готтентота» и «башибузука», можно было его контролировать, сохраняя при этом его материальную зависимость от двора.

Впрочем, идея Дягилева о покорении Парижа была продиктована не одними только негативными причинами. Нельзя недооценивать его патриотический пафос, стремление познакомить Запад с русским искусством. Не меньшую роль сыграл и его возросший интерес к французскому художественному авангарду, о чем свидетельствуют последние номера «Мира искусства». Его внимание к тому, что происходит в Париже, объяснялось и любовью к современной французской музыке, горячими поклонниками которой были Нувель и Кузмин. Мир музыкальных пристрастий Дягилева со студенческих лет определяло, с одной стороны, его увлечение романтическим классицизмом Чайковского, а с другой – экспериментами Вагнера в области гармонии. Золотой серединой служила новая музыка Дебюсси и Равеля, в которой гармоническое новаторство сочеталось с классической верностью точности и пропорциям.

В начале апреля в Париж приехал Нувель, и вместе с Дягилевым они часто ходили по делам. Бенуа тоже жил неподалеку, но от организационных дел держался в стороне. Бенуа в письме Серову так описал парижскую жизнь Вальтера и Сергея: «Здесь начинает собираться état-major du géneralissime Diaghilew. Самого его я застаю вчера в донельзя потемкинском виде (и вот как ты должен его написать) – шелковом золотистом халате нараспашку и в кальсонах с горизонтальными полосками. Было уже около часу дня, но его светлость лишь изволила вылезать из кровати. Тут же черненький и немного желтенький Валичка Нувель, с потрясающим мастерством завязывавший галстук»7. Дягилев жил в отеле «Мирабо» на рю де ла Пэ, где он снимал три номера (один себе, второй, вероятно, для Маврина, а третий – для своего слуги Василия). В одном из номеров стоял рояль, и в тесном кругу русские проводили музыкальные «сеансы»: Скрябин за роялем, Шаляпин поет8.

По прошествии времени не совсем понятно, каких принципов придерживался Дягилев, составляя программы концертов. Русская музыка не была в диковинку на Западе: и Чайковский и Антон Рубинштейн много выступали за границей, но большого отклика не вызвали. Композиторы балакиревской «Могучей кучки», такие как Мусоргский, Кюи, Римский-Корсаков и Бородин, не привлекли особого внимания, впрочем, французские снобы создали своего рода культ Мусоргского. Из Чайковского в программу включили не самую удачную Вторую симфонию (возможно, этот выбор объяснялся тем, что якобы в ней ярко проявился национальный характер) и симфоническую поэму «Франческа да Римини». Кроме того, Дягилев старался брать в программу концертов как можно больше оперных арий: из «Бориса Годунова» Мусоргского, «Князя Игоря» Бородина, «Тамары» Балакирева и «Руслана и Людмилы» Глинки, а также много музыки Римского-Корсакова (из оперы «Ночь перед Рождеством», «Сказки о царе Салтане», «Снегурочки», «Млады» и «Садко»). Молодое поколение представлял Сергей Рахманинов, который должен был сыграть свой Первый фортепианный концерт. В качестве единственного действительно свежего номера во всей музыкальной программе планировалась мировая премьера «Поэмы экстаза» Александра Скрябина. Но, несмотря на то, что Скрябин «работал дни и ночи»9, закончить симфоническую поэму до середины мая ему не удалось. В результате были исполнены не самые новаторские его произведения: Вторая симфония и фортепианный концерт.

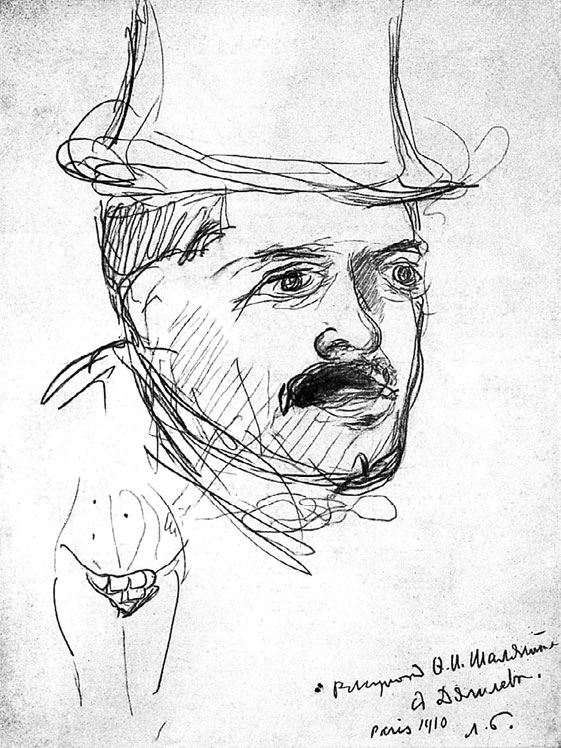

С. Дягилев. Рисунок Ф. Шаляпина

В эту эклектичную и не особенно продуманную программу вошло немало редко исполнявшейся или вообще не исполнявшейся до этого музыки, достаточно традиционной по характеру. Некоторые произведения, такие как сочинения Ляпунова и того же Александра Танеева, были откровенно слабыми. Чтобы добиться выдающегося успеха с такой программой, Дягилев должен был заручиться участием самых лучших и самых ярких солистов, певцов и дирижеров.

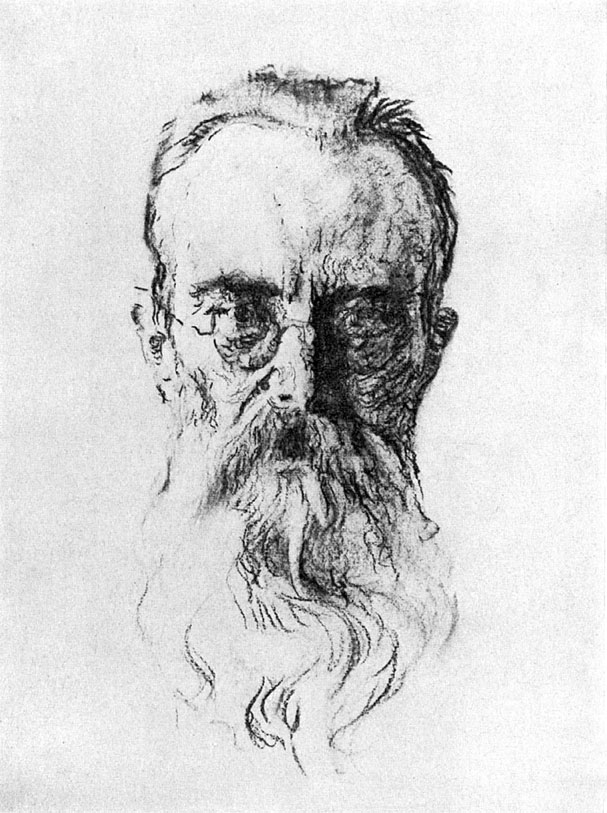

Настоящей звездой программы стал бас Федор Шаляпин, уже снискавший себе славу на Западе своими выступлениями, в том числе в Ла Скала (в 1904 году). Шаляпину предложили весьма солидный по тем временам гонорар в 1200 рублей, и он быстро согласился10. В качестве других выдающихся солистов были привлечены сопрано Фелия Литвин и тенор Дмитрий Смирнов. Но самой сложной задачей для Дягилева было пригласить уже немолодого Римского-Корсакова в качестве дирижера его произведений. В Корсакове видели наиболее выдающегося среди здравствующих русских композиторов, преемника музыкальных традиций Мусоргского и Бородина. Для престижа концертов и веры Дягилева в свое дело участие Римского-Корсакова было абсолютно необходимо. Но Корсаков был из лагеря Стасова, хоть и придерживался собственной линии поведения, к тому же его отношения с Дягилевым, конечно, не улучшились с тех пор, как композитор указал ему на дверь. Стремление Дягилева во что бы то ни стало привлечь к участию в гастролях Римского-Корсакова объясняется его искренним восхищением талантом композитора.

Поначалу никакие уговоры не помогали. Корсаков уже и раньше (например, в период студенческих волнений) проявлял непреклонность, к тому же ему было чуждо тщеславие. На него не действовали обещания славы и денег. Первая его реакция была не слишком обнадеживающей: «В Париж, нет! Я не поеду, чтобы видеть публику, которая не поняла нашего Чайковского»11.

Дягилев в ту весну писал композитору несколько раз, консультировался с ним и сообщал о ходе подготовки, одновременно продолжая настаивать на его участии: «Я не теряю надежду на Ваше участие в Париже. При всех бесконечных трудностях, которые представляет это дело, нельзя работать без мысли о поддержке со стороны любимого и дорогого учителя. Подумайте, как Вы опечалите нас Вашим отказом и еще более – какой вред Вы принесете делу, которому Вы выразили Ваше сочувствие. Ради бога, согласитесь на нашу просьбу, путешествие это не будет для Вас томительно, мы окружим Вас всеми возможными заботами о Вас, будем к Вашим полнейшим услугам, а Вы нам сделаете величайшее одолжение и поможете нам как никто другой помочь не может»12. Вскоре после этого Римский-Корсаков встретился с Дягилевым в Петербурге для обсуждения дальнейших деталей. Дягилев писал, что Римский-Корсаков появился «в огромной шубе и замерзших очках, волновался, грозил длинными пальцами, бранил всю французскую музыку и вдруг однажды, вернувшись домой, я нашел его маленькую визитную карточку, на которой было написано: “Коли ехать, так ехать! – кричал воробей, когда кошка его тащила по лестнице”. И он поехал»13.

Сергей Дягилев

Параллельно Дягилев укреплял и расширял свои контакты в Париже. Большое значение для него имело общение с музыковедом Кальвокоресси, поскольку тот не только был знатоком русской музыки (что было редкостью во Франции), но и хорошо разбирался во вкусах французской публики. Через Греффюль (представлявшую его в бомонде) и Робера Брюсселя, влиятельного музыкального критика из газеты «Фигаро» (который обрабатывал прессу), Дягилев познакомился и с Габриелем Астрюком. Это был нужный человек в нужном месте, деятельный антрепренер, ориентировавшийся на элиту, сочетавший в себе многие качества. Как музыкальный издатель он выпустил произведения Глинки, Даргомыжского и Римского-Корсакова, а как продюсер концертов пытался устроить в 1904 году европейские гастроли Александра Скрябина. В то же время Астрюк обладал поразительным чутьем на вкусы широкой публики. Так, в 1905 году он предложил услуги продюсера Мата Хари, которая в тот сезон произвела фурор в Париже своими экзотическими танцами. Кроме всего прочего, он знал особенности французской бюрократической системы и финансовых механизмов, всю инфраструктуру – одним словом, то, в чем Дягилев совершенно не разбирался и поэтому полностью от него зависел. Не случайно говорили, что «Астрюк совершенно закабалил себе Дягилева, который при нем очень тих и скромен», что было для него нехарактерно14.

16 мая состоялся первый концерт, на котором присутствовали великие князья – четверо из дома Романовых, русский посол, Рихард Штраус (он сидел в ложе Дягилева), а также сливки французского общества15. После того как Шаляпин исполнил арию из «Князя Игоря», зал взорвался овациями, не стихавшими очень долго. Затем на сцену вышел дирижер Никиш для исполнения следующего номера, «Камаринской» Глинки, но публика продолжала вызывать Шаляпина. Все попытки дирижера утихомирить публику ни к чему не привели. Тогда Никиш бросил дирижерскую палочку и ушел со сцены.

«Публика не знала, что делать, – писал Дягилев, – многие начали уходить, наверху принялись шуметь и вдруг, в минуту затишья, сверху театра, на всю залу завопил зычный бас по-русски: “Камаринскую, е… вашу мать”. Вел. князь Владимир Александрович, сидевший рядом со мной в ложе, встал и обратился к жене: “Ну, кажется, нам пора домой, княгиня”. Так окончился мой первый дебют в Париже!»16

Следующие концерты, которые состоялись 19, 23, 26 и 30 мая, прошли без особых «скандалов» и были очень тепло приняты публикой. Однако с точки зрения финансов успех не был ошеломляющим. Скрябин писал:

«У кого именно достали средства, наверное не знаю. Могу сказать, что несколько лиц были жертвами. Одним из них Николай II […] Да, говорят, что убытку от этих концертов 100 тыс. франков, несмотря на то, что театр был битком набит».

Но коли так, то все горели желанием участвовать в дягилевских инициативах – подготовка к новому Русскому сезону, начавшаяся еще до майских концертов, шла полным ходом.

Самым неожиданным гостем был конечно же Дмитрий Философов. Он наконец набрался мужества и перебрался на правый берег Сены. Дягилев и Нувель были очень рады, Философов приходил на концерты и даже однажды остался ночевать у Дягилева в отеле. Когда он рассказал об этом Зинаиде Гиппиус, та была вне себя от ярости и называла Дягилева «мелким бесом» и «старым фраком»17. Но она зря волновалась. На самом деле это был завершающий аккорд их дружбы и любви.

В Париже Дягилев был слишком занят, чтобы раздумывать о своей последней встрече с Философовым. Разумеется, он переживал, но в конце лета произошло событие, которое, каким бы ни казалось малозначащим поначалу, в дальнейшем очень отразилось на Дягилеве, определив последующие шесть лет его жизни.

Семнадцатилетний Вацлав Нижинский в кругу поклонников и ценителей балета был своего рода знаменитостью. В первых же рецензиях на его выступления (самая первая была опубликована, когда ему еще не исполнилось шестнадцати, вторая годом позже) выражалось удивление «редким природным даром» танцовщика с «феноменальным баллоном»18. «Его прыжок большой, элевация такая, что он, кажется, летит, как птица, в воздухе, – антраша и пируэты смелы и чисты: он делает их шутя»19. «Несмотря на свой юный возраст, Нижинский сумел стать любимцем публики, любой его выход срывает аплодисменты»20. Многие уже тогда поняли, что талант Нижинского заключается не только в его выдающихся атлетических способностях. Валериан Светлов, в более поздние годы один из главных советчиков Дягилева, писал: «Его танцы по элевации, баллону и блеску поразительны. Но он оказался и даровитым мимистом […]»21.

Роман, возникший между юным артистом балета и Дягилевым, который был старше его на восемнадцать лет (по словам Ричарда Бакла, это были «самые скандальные отношения между мужчинами после Оскара Уайльда и Альфреда Дугласа»22), стал темой многих споров. Отзывы современников на этот счет подчас туманны, неоднозначны и часто полемически заостренны. Что касается обстоятельств их знакомства, то в качестве источника мы опирались в основном на мемуары Вальтера Нувеля, поскольку его записи, никогда не предназначавшиеся для публикации, были написаны, как мы надеемся, без каких-либо полемических целей, к тому же Нувель, один из немногих в те годы, был практически неразлучен с Дягилевым.

В 1907 году Нижинский находился «под протекцией» князя Павла Львова. В то время считалось нормальным, если у балерины или танцовщика был какой-то покровитель, который помогал им деньгами, представлял их в бомонде, заботился об их кругозоре, что делалось обычно, но не всегда в обмен на сексуальные услуги. Пары, состоящие из самых талантливых, самых красивых балерин и танцовщиков и самых богатых патронов подбирались по правилам строгой внутренней иерархии, часто с помощью сводни23. Именно так сложился союз Нижинского и Павла Львова. Знавший себе цену господин со звучной фамилией и столь же знаменитым состоянием, Львов вел «независимую жизнь, посвященную исключительно погоне за удовольствиями»24. До этого он ухаживал за одной балериной, но, по словам Нувеля, «у Львова был довольно переменчивый вкус и он больше склонялся к сильному полу […] Это был человек средних способностей, но с изысканным шармом»25.

Львов отличался щедростью, он засыпал Нижинского подарками и поддерживал материально его семью, при этом «забывал о своих собственных денежных делах, пребывавших в полном беспорядке»26. Львов восхищался Нижинским как танцовщиком, но настоящим поклонником балета не был – он был скорее фанатиком спорта. Львов не очень близко знал Дягилева, однако «усиленно советовал ему обратить внимание на юного танцора, чтобы помочь развить в нем культуру и талант». По отзыву Нувеля, Львов загорелся «мыслью свести Нижинского с Дягилевым». Нижинский был заинтересован и сам, делая все, чтобы «угодить Дягилеву и привлечь его внимание»27.

Важно отметить, что Дягилев отнесся к Нижинскому без особого восхищения. Юноша не слишком нравился ему внешне, к тому же не умел поддержать беседу (что в семнадцать лет неудивительно). «Несмотря на всю настойчивость Львова и недвусмысленные авансы со стороны Нижинского, Дягилев держался с молодым танцором довольно прохладно»28.

Многие задумывались, для чего Львову понадобилось сводить Нижинского с Дягилевым (гомосексуальная ориентация которого была ему, безусловно, известна). Похоже, дело было даже не в деньгах, ведь Львов был несметно богат, а у Дягилева денег не было. Достоверные источники говорят о том, что Львов, возможно, восхищался Нижинским как танцовщиком, но хотел от него отделаться, разочаровавшись в нем как в любовнике. Но из рассказа Нувеля становится очевидно, что Нижинский столь же настойчиво, как и Львов, добивался расположения Дягилева. Биографы Нижинского всегда подчеркивали мнимую «жертвенность» Нижинского, «робость и беззащитность» его характера. При таком взгляде на вещи Львов представляется злым гением, из чистого легкомыслия «передавшим» безвольного Нижинского Дягилеву. Но в действительности Нижинский был не таким уж безвольным, и его интерес к Дягилеву представляет собой классическую ситуацию, когда младший пытается соблазнить старшего ради карьерных возможностей, интеллектуального роста и положения в обществе. Этим объясняется сдержанность, с которой Дягилев поначалу встретил авансы Нижинского. Что касается Львова, то ему, вероятно, и вправду наскучил Нижинский, но, вероятно, он искренне хотел добра своему ученику и любовнику, понимая, что Дягилев может многое ему дать.

Зимой 1907/08 года Дягилев и Нижинский три раза ужинали с Львовым и Нувелем. В конце декабря Дягилев «хвастался Нижинским, спрашивал советов»29. Но, по словам Нувеля, на тот момент все еще было несерьезно. В начале весны Дягилев опять уезжает в Париж работать над новой программой в Гранд-опера и на несколько месяцев расстается с Нижинским.

Н. Римский-Корсаков. Рисунок В. Серова

Новая программа в Париже призвана была восполнить серьезный недостаток предыдущей – отсутствие оперных постановок. Предполагалось, что в следующем сезоне в Парижской опере впервые будет показан «Борис Годунов», по мнению многих, самая прекрасная из русских опер, а также, возможно, «Садко» Римского-Корсакова. В обоих случаях опять-таки было не обойтись без участия композитора, с «Борисом» еще и потому, что Дягилев захотел работать не с оригиналом Мусоргского, а с оркестровкой Римского-Корсакова.

«Бориса» должны были исполнять по-русски, «Садко» по-французски (до Второй мировой войны применялась широко распространенная практика давать оперу на языке той страны, в которой ее ставили. Так, в Амстердаме Чайковского пели по-нидерландски). Все оформление спектакля, включая костюмы и декорации, сделали заново, чтобы не забирать их из Парижа, с учетом будущих спектаклей. Но у Дягилева зрели и другие планы, требовавшие участия Римского-Корсакова. В начале июня он начинает с ним переговоры: «Я очень надеюсь, что Вы нам в этом отношении поможете и что Вы поверите, что я всецело увлечен этой идеей, исполнение которой мне чудится блестящим»30. Последовали долгие обсуждения, и Дягилеву пришлось применить все свое обаяние для достижения поставленных целей.

Вскоре после первого письма Дягилева Римский-Корсаков пригласил его приехать к нему в имение, но тот отказался из практических соображений:

«…моя глубокая, так сказать, “маститая” опытность и знание российских железных дорог, и, главное, не железных дорог, и останавливает меня сейчас же пуститься в путь, тем более, что 1-го августа – не за горами. Пока же попробую ответить обстоятельно на Ваши вопросы»31.

Первым делом Дягилев стремился успокоить шовинистически настроенного Римского-Корсакова, уверял, что не будет идти на поводу у вкусов французов. Уговорить композитора оказалось непросто, поскольку Дягилев решил подвергнуть серьезным купюрам обе оперы. Когда в Байройте он впервые слушал оперы Вагнера, они показались ему чересчур длинными, с тех пор он считал необходимым сокращение партитур, во всяком случае малоизвестных:

«…Но только тот лектор хорош, который знает свою аудиторию, который не брезгует теми, к кому обращается[…] не надо забывать о том, что даже такой нетерпимый человек, как Вагнер, задумался перед постановкой “Тангейзера” в Париже и даже […] переработал его для Парижа»32.

Дягилев надеялся постепенно уговорить Корсакова убрать несколько важных сцен из той и другой оперы. В этом смысле просто бесподобен приводимый ниже отрывок из его письма от 11 августа. Высмеивая петербургскую постановку «Бориса Годунова» в летнем театре «Олимпия», Дягилев исподволь готовит почву для парижских планов. С гоголевской антилогикой он говорит о странной рек ламе, упоминает своего соседа по ряду, похожего на акцизного чиновника, и даже мелькавшего в соседней ложе жиголо, при этом словно невзначай подводит адресата к основной мысли: «Мусоргский и сам был за купюры в этой опере, так же надо поступить и с “Садко”»:

«Как вдруг, вчера отправился смотреть первое представление “Бориса” на сцене деревянного театра “Олимпия”. В общем исполнение было добропорядочное, а музыка гениальна, но […] я не запомню более томительно проведенного вечера. Нас усадили в достаточно удобные кресла в 8 1/2 час., когда уже довольно густо смеркалось, и отпустили в 12 1/2 час., когда все было уже окутано смрадным туманом, а по Бассейной катились нам навстречу ассенизационные обозы с дремлющими кучерами на козлах.За это бесконечное время нам дали много музыкальных картин, несколько абсолютно совершенных музыкальных ощущений и при этом семь совершенно одинаковых антрактов, нестерпимо оскорбительных антрактов, когда перед нашим носом семь раз опускали занавес с объявлением о часах “Омега” и о слабительных пилюлях “Пинк”, когда мой сосед, акцизный чиновник, семь раз водил проветривать свою толстую супругу, а в ближайшей ложе семь раз появлялся все тот же молодой человек и семь раз говорил все те же банальности тем же барышням. Нет, это невыносимо, тут что-то не то, нет никакой архитектуры.Когда меня около часу ночи наконец привезли домой и подняли на лифте до моей комнаты, я за тепловатым чаем развернул партитуру “Бориса”, изданную при жизни Мусоргского, и с некоторым недоумением прочел на первой ее странице следующие назидательные слова: “полное переложение, со включением сцен, не предполагаемых к постановке на сцене, для фортепиано с пением”.Час был поздний, и я подумал, что у меня от утомления начались галлюцинации. Рядом лежал клавир “Садко”, но в него я уже не решился заглянуть. Что, подумал я, если и там будет напечатано настолько же неожиданное!»33

К неудовольствию Дягилева, седовласый композитор парировал на это с несокрушимой логикой:

«Автор не согласен на искажение своего произведения, тем более что, прилагая для этого свою авторскую руку, он навсегда освящает такое искажение, и опера всюду пойдет с безобразными урезками […] Если слабосильной французской публике во фраках, забегающей на некоторое время в театр, прислушивающейся к голосу продажной прессы и наемных хлопальщиков, “Садко” в его настоящем виде тяжел, то и не надо его давать.Если моей опере суждено долго еще прожить на свете, не увянув и не зачахнув, то придет время, и французы прослушают ее, а если долгая жизнь ей не суждена, то от легковесного французского успеха она не станет долговечнее»34.

Замечания о «продажной прессе» и «наемных хлопальщиках» Дягилеву пришлись не по душе, ведь в этих словах, скорее всего, было немало правды. «Ваше последнее письмо меня очень огорчило, – писал он Корсакову. – Не буду отвечать на многое, что мне в нем было неприятно прочесть, а скажу только по существу»35. Дягилев сказал, что он поставит не всю оперу «Садко», а только несколько актов из нее (без купюр), чтобы сократить продолжительность спектакля хотя бы таким образом. Корсаков на это согласился, и Дягилев изложил свою идею дирекции оперы. 17 ноября Дягилев направил композитору из Парижа телеграмму, в которой сообщил о том, что договоренность достигнута и что премьера «Садко» запланирована на октябрь 1908 года. Больше о постановке «Садко» нам ничего не известно, но в итоге спектакль так и не был осуществлен Дягилевым. Конкретные причины этого остаются невыясненными, но можно предположить, что импресарио с каждым днем все яснее осознавал, что один «Борис» будет стоить уйму денег, и потому решил отказаться от «Садко».

В начале 1908 года Дягилев подписал в Париже контракт на спектакль «Борис Годунов» с датами представлений 19, 21, 24, 26 и 31 мая. На главные роли были опять приглашены Шаляпин и Смирнов, первый – с колоссальным гонораром в 55 тысяч франков36. Выступить режиссером должен был Александр Санин из Московского художественного театра Станиславского, прославившийся постановками массовых сцен37. Хор был из Большого театра в Москве, так же как и бригада рабочих-декораторов под руководством инженера сцены Карла Вальца.

Как писал Вальц, к такому решению пришли, «так как рабочие руки за границей были очень дороги»38. Впрочем, Дягилев и сам хотел предотвратить возможные конфликты с техническим составом из Гранд-опера. С самой зимы шла подготовка, и весь Париж был заполнен русскими.

Дягилев пригласил группу художников: Константина Коровина, Ивана Билибина, Александра Головина и Александра Бенуа – для работы над декорациями и костюмами. Концептуально «Борис Годунов» был выдержан в русле направления, слава которого в основном уже осталась позади, – «русском стиле» первой половины 90-х годов. Его характер определяли ранние мирискусники, в режиссуре преобладал фигуративный и реалистический подход. В этой первой своей постановке Дягилев решил опираться на традиции и качество, что не допускало концептуальных экспериментов. От более ранних вариантов «Бориса Годунова», таких как, например, в оперном театре Мамонтова, данный спектакль отличался главным образом более высоким уровнем исполнительского мастерства.

Дягилев послал Билибина, опубликовавшего монографию о русских художественных промыслах, на север страны, в Архангельскую и Вологодскую губернии, закупать в деревнях и селах старинные сарафаны, вышитые ткани и головные уборы. Как вспоминал позже сам Дягилев, все эти вещи оказались «настолько ценными и красивыми, что я, по просьбе великого князя Владимира, сделал на их основе выставку в Императорском Эрмитаже»39. Вместе с Бенуа они обходили еврейские и татарские лавочки на Александровском рынке в Петербурге, подбирали ткани и аксессуары. Как пишет Бенуа,

«…особенно же Сергей пристрастился к расшитым золотом и блестками головным платкам, из которых он надумал делать отложные воротники боярских кафтанов и шуб».

Так постепенно складывался характер спектакля «Борис Годунов» – на основе самых разнообразных исконно народных предметов, привезенных не только из разных стран и областей, но и вырванных порой из традиционного контекста (например, татарские женские головные платки для изготовления боярских воротников). Конечный итог не имел ничего общего с историческим изображением средневековой Руси, за которое выдавали данный спектакль. Он представлял собой большое многонациональное надысторическое лоскутное одеяло, скроенное из самой разнообразной экзотики, которой была столь богата Российская империя. Но как раз именно такое нагромождение эклектичной экзотики и стало ключом к успеху в течение первых пяти лет работы Дягилева в театре.

Технические приготовления на сцене Гранд-опера проходили в обстановке хаоса и паники, что, несомненно, объясняется конфронтацией, возникавшей между чванливой администрацией и служащими этого прославленного французского театра, а с другой стороны – сотнями русских, этим «полчищем варваров», из которых только трое свободно говорили по-французски. Между французскими и русскими рабочими постоянно вспыхивали ссоры и недоразумения, которые, по словам Бенуа, Дягилев разрешал благодаря своему стратегическому уму и авторитету (а по его собственным словам, благодаря тому, что он «подмасливал» французский технический персонал крупными суммами)40.

За три дня до премьеры на сцене все еще царил невообразимый хаос, технические приспособления не были испробованы, декорации не развешаны. Дягилев позже рассказывал о том, как им сообщили, что для монтажа декораций сцену отдадут лишь в последний день – день премьеры. Дягилев решил собрать всех вместе и поставить перед труппой, включая плотников, рабочих и гримеров, вопрос «что делать?»: откладывать премьеру или нет? Как писал Бенуа, «видно, Сергей действительно не на шутку оробел, раз прибегнул к такому ему не свойственному “демократическому” приему»41. И тогда плотники и гримеры, со словами «Не посрамим земли Русской!» и «Ляжем костьми» настояли, чтобы премьера состоялась в тот самый день, что и была запланирована42.

Ни о какой генеральной репетиции уже не могло быть и речи. Вечером накануне премьеры Шаляпин так нервничал, что не мог уснуть у себя один, и лег в номере Дягилева на маленькой софе. «Декорации были повешены за несколько минут до начала спектакля, – вспоминал Дягилев. – Декорации надо было безошибочно вешать в театре, который никто из нас не знал, декорации, которых никто целиком не видел […] Я еле устоял, когда подняли занавес»43.

В антракте он во фраке и белых перчатках помогал рабочим расставлять реквизит.

Париж очень тепло принял «Бориса Годунова». Уже после первого акта зал взорвался аплодисментами, а после окончания спектакля публика буквально «вышла из себя». На этом первом спектакле не было представителей царского двора, видимо, в России опасались скандала, но, когда пришла весть о триумфе оперы, великий князь Владимир Александрович приехал в Париж поздравить Дягилева и всю его труппу.

На премьере «Бориса Годунова» присутствовала также светская знаменитость – говорящая по-польски и по-французски пианистка, с предками из России, Бельгии и Польши. В результате трех ее браков у нее был целый ряд фамилий, но в историю она вошла как Мисиа Серт (ее третьим мужем был испанский художник Хосе Мария Серт). Мисиа содержала в Париже знаменитый салон, была покровительницей искусств и часто позировала таким художникам, как Ренуар, Валлоттон, Вюйяр, Тулуз-Лотрек и Боннар. Мисиа и Сергей были ровесниками (она родилась 30 марта 1872 года), и, кроме того, ее мать умерла во время родов. Дягилеву, верившему в знаки и тайные параллели, такие совпадения казались очень важными.

Мисиа была под огромным впечатлением от «Бориса Годунова», она не только ходила на каждый спектакль, но и скупала все остающиеся билеты и раздавала их друзьям. С Дягилевым они уже однажды встречались в 1899 году, но по-настоящему подружились лишь в майские дни 1908 года. Мисиа с Дягилевым заметили друг друга в ресторане «Сливовое дерево» и разговорились. «Мы не расставались до пяти часов утра, – писала Мисиа, – и казалось невыносимым, что когда-то все же придется расстаться. На следующий день он пришел в мой дом, и наша дружба продолжалась до самой его смерти». Дружба между этими людьми была нежной и в большой степени повлияла на работу Дягилева в театре. Многое говорит за то, что Мисиа Серт была второй по значимости женщиной в жизни Дягилева после его мачехи и в каком-то смысле заняла ее место.

После премьеры Дягилев и его товарищи, напившись шампанского, возвращались в свои гостиницы – брели пешком по городу, взяв друг друга под руку. Гостиницы, в которых жили Дягилев и Бенуа, разделял лишь небольшой дворик, и друзья продолжали переговариваться через окно. Когда рассвело, к Бенуа ввалился «истинный джентльмен» Павел Корибут, «тоже сильно пьяненький». «Ему от пережитых волнений не спалось и его нудило излить в дружеские души свои восторги»44. Узнав, что он может через окно поговорить со своим Сережей, он стал так громко кричать, что из других окон донеслись протесты. Так праздновали свой успех в Париже двоюродные братья – те самые, что когда-то играли в салочки на горе Парнас в Бикбарде. Александру с трудом удалось оттащить Павла от окна и уложить его спать на диване.

Когда Сергей под конец вернулся в Петербург, там его ждал поклонник. О триумфе дягилевских постановок рассказывали повсюду, особенно в коридорах императорских театров, куда ежедневно приходил на занятия и репетиции Нижинский. Танцовщику стало ясно как никогда, что Дягилев может дать ему гораздо больше, чем Львов.

Нувель провел два дня в поместье князя, где тот жил вместе с Нижинским. Как пишет автор рукописи «Дягилев», Нижинский был все время не в духе, а Львов жаловался на его тяжелый, капризный характер, пересказывал сцены, которые закатывал артист. «В то же время Львов говорил о восторженном отношении Нижинского к Дягилеву, все время возвращаясь к мысли свести юношу с ним поближе, что, по его собственному признанию, было его [Нижинского] заветной мечтой»45. Когда все это началось, неизвестно, но уже с осени 1908 года Нижинский стал намного теснее общаться с Дягилевым. Львов постепенно отошел на задний план. Такой была прелюдия страстного романа, которому суждено было продлиться пять лет, окрашивая радостью и печалью не только жизни этих двух людей, но и влияя на многое и многое другое.