Глава 42

Сад и пшеничное поле

16 мая доктор Пейрон написал на больничной карте Ван Гога «излечен». Утром следующего дня поезд Винсента въехал под величественные своды Лионского вокзала в Париже. На платформе брата ждал Тео. Если не считать торопливого свидания в арльской больнице, до этого братья не виделись более двух лет. Наемный экипаж довез их по сияющим известняковым каньонам османовских бульваров до новой квартиры Тео в доме номер 8 по Сите-Пигаль. Из окна им помахала женщина. Это была Йоханна Бонгер, мадам Ван Гог. Она встретила братьев в дверях. Винсент и Йоханна впервые увидели друг друга.

«Я ждала увидеть больного, изможденного человека, – признавалась она впоследствии, – но передо мной стоял крепкий, широкоплечий цветущий мужчина, с улыбкой на лице и крайне решительным видом».

Квартира встретила Винсента парадом призраков из прошлого: в столовой – нюэненские «Едоки картофеля»; в гостиной – вид Ла-Кро и «Звездная ночь» из Арля. В спальне, над кроватью Тео и Йоханны, цвел южный сад, а убранную кружевами колыбельку, где лежал трехмесячный Винсент, охраняло маленькое грушевое дерево в цвету. Йоханна вспоминала, что братья молча смотрели на спящего ребенка, пока на глазах у них не выступили слезы.

Последующие два дня Винсент метался из галереи в галерею – от скромной выставки японских литографий до величественных залов на Марсовом поле, где еще можно было посмотреть выставку весеннего Салона. Художник давно не видел ничего, кроме собственных работ, и был совершенно потрясен гигантским живописным панно Пюви де Шаванна «Inter artes et naturam» («Между искусством и природой»), объединившим «примитивную» архаичную форму и современную простоту. «Если смотреть на нее долго, – писал он в исступлении, – создается впечатление, что присутствуешь при благодатном возрождении всего, во что стоит верить и чего следует желать».

В квартире Тео картинами Винсента не просто были завешаны все стены, но и забиты все чуланы и шкафы – то были картины, которые он упаковывал и отсылал брату, иногда еще до того, как успевала высохнуть краска. «К великому ужасу нашей экономки, – писала Йоханна, – под кроватью, под диваном, под комодом в маленькой комнате – всюду громоздились кучи холстов без рам». Один за другим Винсент вытаскивал их наружу и рассматривал каждую картину с «пристальным вниманием», – вспоминала она. Ван Гог посетил и Танги, где проверил сложенные там собственные картины, которые пылились рядом с работами коллег-художников.

С самого начала Винсент обещал, что визит его будет кратким, при этом мечтая задержаться в Париже подольше. В попытке усыпить опасения Тео – тот боялся, как бы у брата не случился новый приступ вдали от врачей и лечебницы, – Винсент сразу по прибытии заявил, что намерен перебраться в Овер «как можно скорее». Однако втайне от Тео он представлял, как проведет в столице хотя бы «две недели», – этого времени хватило бы на то, чтобы восстановить связь с любимым братом и подружиться с его молодой супругой, которую прежде он видел только на фотографии. За две недели до приезда Винсент писал: «Единственное, что меня поддерживает, – это горячее желание повидаться с тобой, твоей женой и малышом».

В доказательство Винсент привез с собой мольберт, холст, подрамник, краски, кисти – уже «на следующий день после приезда» он планировал выйти со всем своим скарбом на улицы и написать все самое современное, чем только мог похвастаться Париж («Оказавшись в Париже, я немедленно напишу желтый книжный магазин в свете газовых фонарей») и о чем он мечтал во время своего изгнания. «Да, есть способ увидеть Париж прекрасным», – утверждал он. Затем он собирался написать портрет Йоханны. Ничто не принесло бы ему большей пользы и не уберегло от ужасов внешнего мира лучше, чем возможность «провести несколько дней» с братом, уверял Винсент.

Тем не менее 20 мая – всего три дня спустя после приезда – Винсент поспешно собрал вещи и вернулся на вокзал, где сел в поезд, идущий на север. Весь привезенный скарб он забрал с собой, прихватив в придачу несколько картин из Сен-Реми. Коробку с красками Винсент даже не раскрыл. Примерно через час поезд прибыл в Овер. Винсент снова оказался в одиночестве. Париж растаял, как пьяное наваждение: месяцы страстной тоски оказались растраченными в одночасье. Оторопев от неожиданной самостоятельности, Винсент написал брату: «Надеюсь, встреча с самим собой после долгой разлуки не принесет огорчений».

Как уже бывало раньше, Винсент винил в своем поспешном отъезде Париж. «Я остро почувствовал, что весь этот шум не для меня», – объяснял он брату уже из Овера. «Париж так плохо на меня подействовал, что я решил бежать в деревню, – так будет лучше для моей головы». На самом деле трудно объяснить, чем руководствовался Винсент, ожидая, что Париж примет его с распростертыми объятиями, да и сам он вряд ли осознавал, чего именно ждет от этого визита. Винсент умолял брата «серьезно поговорить» с Орье и убедить не писать больше статей о его живописи. «Я и в самом деле слишком измучен своим несчастьем и совершенно не чувствую в себе сил встретиться лицом к лицу с публикой, – признавался он накануне отъезда из лечебницы. – Работа над картинами развлекает меня, но когда я слышу разговоры о них, это ранит меня сильнее, чем он может себе представить». Это, однако, не помешало Винсенту планировать встречу с критиком в Париже («Если весной я окажусь в Париже, я, несомненно, не премину поблагодарить Вас лично») – встречу, которая, впрочем, так и не состоялась. Когда же ни Гоген, ни Бернар не соизволили прийти повидаться (оба в это время находились в столице), Винсент впал в отчаяние.

Тео принял брата с радостью, даже со слезами на глазах, но годы жертвенной помощи и болезнь, которую младший Ван Гог сохранял в тайне, делали свое дело – изможденное бледное лицо и хриплый кашель выдавали состояние брата. (Йоханна впоследствии признавалась, как, увидев братьев вместе, была поражена тем, что «Винсент выглядит намного здоровее Тео».) Несмотря на годы, проведенные порознь, во время краткого визита Винсента младший брат каждый день допоздна задерживался в «Гупиль и K°» – в мансардной галерее шла выставка Рафаэлли, а все мысли Тео были заняты Моне (он разрабатывал стратегию, позволившую бы заполучить его вновь в качестве клиента).

Обиды минувших дней еще не были забыты – прошло слишком мало времени. Винсент по-прежнему чувствовал, что в «Гупиль и K°» ему не будут рады, и потому не посетил выставку Рафаэлли. Не взглянул он и на последние картины Гогена, присланные из Бретани. Вообще все в новой парижской жизни Тео было словно направлено против Винсента: болезненное состояние брата, груды непроданных картин, пылившихся под кроватями и в засиженном клопами чулане Танги, светлая буржуазная квартира на Сите-Пигаль, даже нидерландский язык, на котором они говорили по настоянию Йо (которой казалось смешным, что трое голландцев беседуют друг с другом по-французски). Даже в плаче младенца, страдавшего от колик, Винсенту слышался приговор, вынесенный ему судьбой и прошлым. «Я ничего не могу поделать со своей болезнью, – виновато писал он из оверского изгнания. – Не могу сказать, что мои работы хороши, но они точно лучше, чем могли бы быть. Все остальное, взаимоотношения с людьми например, второстепенно, и к этому у меня нет таланта – тут уж ничего не поделаешь».

Очнувшись от трехдневного парижского сна, Винсент обнаружил, что все стало другим и при этом ничто не изменилось. Он мог разгуливать по улицам Овера без сопровождения, но все лица по-прежнему оставались лицами незнакомцев, и эти незнакомцы по-прежнему смотрели на него с подозрением. Он мог покупать любую еду, выбрать гостиницу, где остановиться, но по счетам по-прежнему приходилось платить Тео. «Пришли мне немного денег к концу недели, – писал он брату в день приезда. – Того, что у меня осталось, хватит только на это время». Винсент бежал из Парижа столь поспешно, что не договорился с братом о новых «условиях», и первое же письмо из Овера снова ставило его в мучительную зависимость. «Ты будешь, как и раньше, выплачивать мне 150 франков в месяц в три приема?» – вынужден был интересоваться Винсент.

В Овере Винсент наконец нашел врача, который понимал художников. За сорок лет практики перед Полем Гаше прошел весь цвет авангарда; среди тех, кого он лечил от физических и психических недугов, были Мане, Ренуар и Сезанн, а также более близкие Ван Гогу Писсарро и Гийомен. Но, увы, когда Винсент в день приезда посетил Гаше, доктор (которому на тот момент был шестьдесят один год) предстал перед ним таким же незаинтересованным и отстраненным, как и офтальмолог Пейрон. В доме было множество кошек и собак, по двору разгуливали куры и утки. Крашенный в блондина Гаше встретил пациента жалобами на свою профессию и щедрыми обещаниями («Он посоветовал мне работать смело и много») и предложил таинственное «усиленное» лечение на случай депрессии или «если моя меланхолия станет нестерпимой». Однако уже через два дня Винсент оставил надежду на способность Гаше осуществлять качественный медицинский надзор – надежду, которая и привела его в Овер. «Я думаю, мы совершенно не можем рассчитывать на доктора Гаше. Прежде всего, кажется, он болен еще сильнее, чем я… А когда один слепой ведет другого, не свалятся ли они оба в канаву?» – писал Винсент.

На новом месте впервые за долгие годы у Винсента появилась возможность встречаться с людьми по собственному выбору – общаться, заводить знакомства, – не боясь ужасных слухов, которые преследовали его в Арле. Париж был всего в тридцати с лишним километрах за пасторальным горизонтом, и улочки с выстроившимися в ряд аккуратными домиками населяли самые разные персонажи – пенсионеры, дачники, те, кто выбрался сюда на сезон, а то и просто на выходные. Эти люди были свободны от предрассудков, прежде отравлявших жизнь Винсента в провинции. (Летом население Овера увеличивалось с двух до трех тысяч человек.) Но даже прекрасные пейзажи («Здесь так много цвета», – описывал художник раскинувшийся на берегу реки живописный городок) не способны были отвлечь Винсента от мысли, что он изгнанник, – это чувство не покидало его, а потому, запершись в гостиничном номере, он в очередной раз решил перерисовать упражнения Барга.

Имея неограниченный доступ к бумаге и перьям, он мог писать кому угодно. Но мысли его были рассеянны, а рука теряла уверенность. По многу раз начинал он письма, но часто так и не переписывал набело законченные черновики. То же происходило и с работой. Свобода мешала решиться на что-то конкретное. Он неопределенно рассуждал о желании «перевести» в живопись несколько своих старых рисунков и, возможно, «немного поработать над фигурой». «Картины представляются мне пока что еще очень туманно, обдумывание моих замыслов потребует времени, но постепенно все прояснится».

В Овере Винсент наконец мог смотреть на ночное небо через окно, на котором не было решетки. Но звезды неумолимо напоминали об одиночестве и далеких любимых. Сидя в пустом номере гостиницы, лишенный дружеского общения, да и простого внимания со стороны других людей, Винсент неизбежно возвращался мыслями к семье, оставленной им в Париже. «Часто, очень часто я думаю о моем маленьком племяннике, – писал он спустя всего несколько дней после отъезда. – Как-то он поживает?.. Я очень интересуюсь моим маленьким племянником и беспокоюсь о его благополучии. С тех пор как вы утвердились в мысли назвать его в мою честь, я желаю, чтобы душа ему досталась менее беспокойная, чем у меня. С такой никакой жизни».

Этот трогательный крик души знаменовал собой начало последней грандиозной кампании в жизни Винсента. Визит в Париж был недолгим, но даже беглого знакомства с женой и сыном брата оказалось достаточно, чтобы Винсента охватило чувство небывалой тоски. В почти тюремном уединении оверской гостиницы он придумал схему – проект последнего из его «воздушных замков»; задуманное своим масштабом было вполне сравнимо с этой вселенской тоской. Винсент решил привезти семью Тео к себе в Овер и сделать своей семьей.

Идея оформилась у него в голове к концу пребывания в Париже, а то и раньше. Это была все та же мечта о братском союзе, одержимый которой он взывал к Тео с дрентских пустошей, требуя, чтобы брат со своей пассией присоединились к нему, дабы одной семьей жить в хижине на пустоши. Этой мыслью Винсент утешал себя и в 1887-м, когда Тео в первый раз сделал предложение Йоханне Бонгер, – тогда Винсент вообразил, как они втроем поселятся в деревенском доме, который вскоре наполнится детьми одного брата и картинами другого. С той же мыслью Винсент словами и рисунками убеждал Тео переехать в Желтый дом и вдвоем воспитать на юге новое поколение импрессионистов.

Но на этот раз семья была не воображаемой, а настоящей. Не прошло и нескольких дней с тех пор, как Винсент держал на руках ребенка. И этот малыш носил его имя.

Первые одинокие дни в Овере превратили эту мечту из смутной фантазии в навязчивую идею. Когда Винсент впервые изложил свой план в черновике письма, написанном 24 мая и адресованном одновременно Тео и Йоханне, вместо мольбы у него вышло нечто больше похожее на выговор. «Ведь сейчас малышу всего лишь три месяца, а у Вас, кажется, уже пропадает молоко, – отчитывал он невестку, – и Вы, подобно Тео, уже слишком утомлены… я не хочу сказать – измучены, но, как бы то ни было, проблем множество, и они отнимают слишком много сил». Досталось молодым родителям и за то, что они уклоняются от выполнения долга перед ребенком, желая жить в городе, где все трое вечно «взвинчены и утомлены». «Предвижу, что ребенок будет потом страдать из-за того, что вырос в городе», – предостерегал Винсент. В общем и целом, считал Винсент, брат с женой рисковали обречь сына на жизнь, полную «страданий» и «неудач», то есть похожую на жизнь его дяди.

Письмо это Винсент так и не отправил. Явно посчитав его слишком резким и прямолинейным, он отложил черновик и набросал другой, менее устрашающий вариант приглашения: «Я часто, очень часто думаю о твоем малыше и мечтаю: вот бы он был уже достаточно большим для поездки в деревню. Ведь здесь лучше всего растить детей». На протяжении нескольких последующих недель Винсент с неугасающим пылом продолжал убеждать брата: «Овер очень красивое место… в самом деле, по-настоящему красивое»; «в Овере определенно очень красиво… это настоящая деревня, самобытная и живописная»; «мы здесь настолько удалены от Парижа, что чувствуешь себя как в настоящей деревне… это процветающая сельская местность… в воздухе здесь буквально разлито благосостояние». Он сравнивал городок с монументальной работой Пюви де Шаванна – видами мирного, древнего, незапятнанного рая, больше напоминающего ухоженный голландский садик, нежели буйные заросли Параду у Золя, – «нигде не видно заводов, зато в изобилии красивая, аккуратно подстриженная зелень».

Йоханне Винсент обещал, что переезд в деревню станет спасением от удушающего и шумного города, даст передышку измученному работой Тео, обеспечит «хорошее питание» и здоровье всем – особенно ребенку: «Я искренне верю, что у Йо было бы здесь в два раза больше молока». Он снова и снова взывал к материнскому долгу: «Часто думаю о тебе, Йо и малыше, когда вижу, какими здоровыми растут здешние дети, проводящие жизнь на воздухе». Сетовал на то, как «нелегко растить» детей в городе и «сохранить им здоровье в Париже, на пятом этаже». В Париже Винсент сам имел возможность слышать неослабевающие крики ребенка и видеть раздражение матери маленького «забияки» – малыш Винсент имел обыкновение «орать, точно его убивают». Свежий деревенский воздух, настоящее молоко, успокаивающее присутствие животных и цветов «и, главное, возможность побегать с деревенскими ребятишками» благотворно подействуют на наследника, настаивал старший Винсент.

Для Тео Овер не нуждался в представлении. Средневековый городок на берегу Уазы, притока Сены, поразил воображение французов еще в пятидесятые годы XIX в., когда Шарль Добиньи бросил здесь якорь баржи-мастерской и принялся документировать архетипическое обаяние этого края. Уаза испокон веков щедро снабжала Овер рыбой, и город, расположенный в пойме реки, разрастался по ее берегам, словно виноградник, не покидая пределов окружающего плоскогорья.

В городе было всего несколько длинных улиц, тянувшихся через весь город и застроенных крытыми тростником домами и фермами с виноградниками и огородами, где хозяева выращивали на продажу овощи и фрукты. Овер стал эталонным образцом открыточных сельских утопий, столь любимых в век разрушений, производимых развивающейся промышленностью. Как только сюда протянули железнодорожные пути, в Овер хлынули толпы ведомых ностальгией парижан в поисках утраченного былого. Вслед за Добиньи прелестные сельские сцены увлекли и других художников – Коро, Сезанна, Писсарро, а торговцы искусством, вроде Тео, тысячами продавали пейзажи с живописными домиками, проселочными дорогами и деревенскими жителями, единогласно прославлявшие целебные свойства деревенской жизни.

Но у Винсента для Тео было особое предложение. После первой встречи Винсент разочарованно и даже пренебрежительно отзывался о докторе Гаше. Однако новая фантазия на тему воссоединения семьи изменила все. Теперь эксцентричный доктор должен был сыграть ключевую роль в переезде Тео с семьей в Овер. Авторитетный, доброжелательный, внимательный (и состоятельный) врач – кто мог послужить лучшей приманкой для недомогающего брата? Винсент немедленно отложил в ящик письмо с упреками в адрес Гаше («один слепой ведет другого») и вместо этого принялся расписывать дружбу с доктором: «Местный доктор очень добр ко мне; я могу приходить к нему в дом когда только пожелаю». И действительно, в этом враче со странностями Ван Гог обрел очередного утраченного брата. «Папаша Гаше во многом, очень во многом напоминает нас с тобой, – писал он Тео, переходя на братское „мы“, которым часто пользовался раньше. – Чувствую, что он сможет понять нас и будет работать с тобой и со мной без всяких оговорок, применяя все свои знания, ради любви к искусству и во имя его».

Чтобы подкрепить свои заманчивые фантазии делом, Винсент пришел к Гаше с мольбертом, устроился в саду большого дома на склоне холма и в окружении кур, индеек и уток начал писать портрет странного человека, ставшего ему защитой от житейских бурь и надеждой на обретение собственной семьи. Ван Гог написал доктора сидящим за столом, задумавшимся, голова Гаше склонена набок и покоится на руке – он словно прислушивается к словам соседа за столом. Доктор внимателен и заботлив, у него открытое лицо, большие голубые глаза – все в нем излучает уверенность физическую и моральную.

На столе перед доктором Винсент поместил стакан с веточками наперстянки – одновременно и символ пристрастия Гаше к гомеопатическим средствам, и прославление целительных сил природы. Рядом – две книги, на корешках которых недвусмысленным посланием для Тео тщательно выведены названия: «Жермини Ласерте» и «Манетт Соломон» – поучительная история о болезни и смерти в городе и история о спасении через искусство. Оба принадлежали перу братьев Жюля и Эдмона Гонкуров, чей союз являл величайший пример творческого братства. Все вместе было призвано убедить Тео, что эксцентричный деревенский доктор, в смешной белой шапочке и слишком теплом для лета пальто, в полной мере одобряет современный образ мыслей, хотя и занимается лечением его неизбежных последствий.

Портрет доктора Гаше знаменовал собой начало целой череды живописных аргументов в пользу Овера. Живя в Дренте, Винсент посылал Тео иллюстрации из журналов, приглашая разделить с ним суровую поэзию пустошей. В Арле призывал своих товарищей насладиться примитивным благородством юга, присылая им образцы цвета и света. Теперь же он бомбардировал брата (и его жену) десятками рекламных объявлений о здоровой семейной жизни, обрести которую можно только в сельской утопии Овера.

Доктор Поль Гаше

Охваченный энтузиазмом, Винсент хотел запечатлеть каждый уголок Овера, исследовал его вдоль и поперек, один за другим принимаясь писать затейливые домики с тростниковыми крышами, – в Европе таких уже почти не осталось, но вид их по-прежнему был красноречивым напоминанием о неких простых и спокойных временах (несмотря на то что художник брался за кисть каждый день в пять утра, его картины часто оставались незаконченными). Винсент пытался перенести на свои полотна это уникальное соединение деревни и города. Овер, расположенный вдоль реки, не имел ярко выраженного центра; дома перемежались виноградниками и садами по всей длине двух главных улиц. Повсюду в ткань города вторгалась природа. Каждый дом из тех, что писал Винсент, располагался посреди собственного парка, укутанный зеленью, – чтобы прикоснуться к живительной силе природы, достаточно было выйти за порог.

Обаяние Овера действовало неотразимо, и даже столь ненавидимые Винсентом в других местах «виллы» новых буржуа превращались здесь в «прелестные деревенские домики». Он писал и их: парадные дома с симметричными фасадами и высокими окнами – их строили, покупали или арендовали богатые парижане, – подобный дом как раз подошел бы состоятельному торговцу искусством и его семье. Словно проводя для брата экскурсию, Винсент написал виды каждого переулка и изрезанной колеями проселочной дороги в окрестностях Овера. Он писал большие каштаны на улице Буше, особняки местных аристократов и извилистые тропки на берегу реки, заросшие по сторонам цветущими деревьями, кустами и полевыми цветами.

Установив мольберт на самой вершине откоса над рекой, Винсент запечатлел для Тео извивы Уазы с новым железнодорожным мостом, по которому можно было так быстро добраться из Парижа. Достаточно было повернуться на сто восемьдесят градусов – и открывался вид на плодородное плоскогорье Иль-де-Франс. Смена ландшафта создавала почти театральный эффект: с одной стороны – долина реки с буйной зеленью по берегам, а с другой – бескрайние поля и пашни, насколько хватало глаз. Винсент запечатлел неожиданно открывавшийся простор во всем его мозаичном великолепии, напоминавшем о долине Ла-Кро. Тео тоже мог бы разделить эту красоту с братом – намекала каждая новая картина.

Волшебную страну должны были населять волшебные жители. Винсент изобразил, как они разгуливают по зеленеющим тропам и пустынным улицам, бродят по тенистым аллеям с зонтиками или в соломенных шляпах. Почти всегда это – женщины или девушки, прогуливающиеся по две, склоняющиеся друг к другу, увлеченные беседой (намек молодой голландке, оставшейся в Париже без подруг, на возможность дружеского общения). В зачарованном Овере Винсента никто не работал. То тут, то там появлялись фигурки людей, ухаживающих за небольшими садиками или виноградниками у дома, но ни один из них не склонялся над грядкой, не вставал на колени, не пользовался инструментами. Тяжелый труд, каким заняты крестьяне у Милле, не омрачал первозданную красоту полей вокруг Овера даже в разгар сбора урожая.

Винсент написал-таки одну крестьянскую девушку, усадив ее среди колосьев спелой пшеницы. Но и она сидит в безмятежной позе, на ней длинное платье в горошек, чистый передник и шляпка, повязанная аккуратным бантом. Румяные щеки и полные округлые груди свидетельствуют не о тяжком труде, но о здоровом образе жизни и полезном молоке, которым она при необходимости без труда выкормит своих детей. Винсент писал и излучающих здоровье и благодушие детей – румяных и пухлощеких улыбчивых бутузов на лоне природы. И наконец, в качестве намека на будущее, он написал крепкого молодого парня с характерной копной светло-рыжих волос, как у Тео, залихватски сжимающего в зубах цветок василька, – знак и гарантия здоровой молодой крови.

Увы, как и все прочие мечты Винсента о воссоединении с братом, кампания по привлечению Тео в Овер снова агитировала больше за прошлое, чем за будущее. Воспеваемые им домики с тростниковыми крышами в долине реки Уаза напоминали скорее не реальные прототипы, но те иллюстрации к сказкам, которые он писал и рисовал весной в Сен-Реми в период ностальгического бреда, – «Воспоминания о севере». В то время Винсент намеревался переписать заново все темные картины своего прошлого, включая «Едоков картофеля», чтобы с помощью южного цвета превратить их в иконы нового времени. В Овере художник вернулся к идее искупления грехов через художественное обновление. На его полотнах вновь и вновь появлялись знакомые еще по Брабанту сцены из сельской жизни, но их цвет и форма уже принадлежали новому искусству: здесь были залитые солнечным светом маковые поля Моне, по-ренуаровски жизнерадостный берег реки и блаженные края Пюви де Шаванна. Винсент нашел современную белую виллу, узким фасадом напоминавшую пасторский дом в Нюэнене, и написал ее под звездным небом юга – точно так он собирался изобразить Желтый дом.

Выполняя особый зарок, данный брату в апреле, Винсент поставил свой мольберт перед готической церковью, возвышавшейся над Овером, и принялся за самое сложное – попытался еще раз написать нюэненскую башню, ту самую, рядом с которой был похоронен отец. Взяв холст большего размера, он превратил мрачную каменную громаду в дворец из стекла и цвета. Стены и опоры, возведенные в XII в., на его полотне вырастали из усеянной цветами травы, написанные яркими оттенками лилового и охры. Выразительный силуэт трансепта, апсиды и башни вздымался на фоне неба цвета «простого, глубокого, чистого кобальта». Пласт ярко-оранжевой крыши оживлял огромное беспорядочное строение. Подножие церкви обнимала «солнечно-розовая» песчаная тропа.

Как только картина была завершена, Винсент триумфально заявил: «И опять это почти то же самое, что и этюды старой башни и кладбища, которые я делал в Нюэнене. Но теперь цвет, возможно, стал более выразительным и роскошным», – подводя тем самым итог своим попыткам переосмыслить прошлое и вернуть брата.

Тео слышал и видел мольбы Винсента. Но старший брат, как всегда, требовал слишком много. Начал он вполне рационально (спустя всего день после отъезда из Парижа) с незатейливого: «Буду очень рад, если ты как-нибудь приедешь сюда на воскресенье с семьей». Но вскоре уже предлагал «месяц абсолютного отдыха в деревне». Следующим письмом Винсент пытался убедить Тео отменить традиционную трехнедельную поездку в Голландию и вместо этого посетить Овер. Матери, конечно, будет не хватать встречи с внуком, допускал Винсент, но она «наверняка поймет, что это исключительно в интересах малыша». И наконец Винсенту пришла в голову мысль, как прекрасно было бы «жить вместе долгие годы». Тео, по обыкновению, сумел отделаться от безумных прожектов брата, не разрушая надежд Винсента полностью. До начала июня Тео вообще не писал, а когда начал-таки отвечать на письма (к тому моменту Винсент уже на протяжении нескольких недель бомбардировал Париж пламенными призывами-приглашениями), то не торопился сообщать ничего конкретного. «Однажды мне придется приехать, и я буду рад выслушать твои предложения насчет того, чтобы взять с собой Йо и малыша». Тео рассуждал о возможности разделить свой летний отпуск на несколько частей (и сделать короткую остановку в Овере по пути в Голландию), но не обещал ничего конкретного.

А потом вдруг объявил, что приедет. После всех стараний Винсента оказалось достаточно непринужденного приглашения от доктора Гаше, оброненного в парижской галерее, чтобы сделать возможным невозможное. «Он сообщил мне, что находит тебя совершенно выздоровевшим, – сообщал Тео в связи с кратким визитом Гаше, – и что он не видит никаких причин возвращения твоей болезни». Однако, даже приняв приглашение, младший Ван Гог не хотел давать «твердых обещаний», пока не наступит назначенный день, и отменил бы поездку в случае неподходящей погоды.

Так сложилось, что в воскресенье, 8 июня погода стояла прекрасная, и Винсенту удалось провести великолепный день с немногочисленной семьей брата в оверском раю. Он встретил гостей на вокзале, сжимая в руках подарок для четырехмесячного тезки, – птичье гнездо. Отобедали все вместе на террасе у Гаше с видом на Уазу. Винсент настоял на том, чтобы отнести младенца во двор и показать ему всех пернатых обитателей докторского дома, «познакомить с животным миром», как потом вспоминала Йоханна. Петухи, куры и утки бросились врассыпную, напугав ребенка своими криками. Винсент попытался успокоить племянника, подражая петушиному «кукареку», но от этого малыш заплакал еще громче. Винсент повел семью брата на экскурсию по раю, который он так часто демонстрировал им на своих полотнах и расхваливал в восторженных описаниях. После чего Тео с женой погрузили детскую коляску в поезд и уехали.

Тео, без сомнения, надеялся, что короткий визит успокоит требовательного брата. Но эффект оказался противоположным. Мимолетная встреча только укрепила Винсента в решимости навсегда обосноваться с новой семьей в безмятежной долине Уазы. «От воскресенья у меня остались очень приятные воспоминания, – писал он брату вдогонку, – вы должны вернуться, и поскорее». Винсент немедленно вообразил, как Тео с семьей будет приезжать к нему чуть ли не каждые выходные, пользуясь тем, что теперь «я снова живу по соседству». Он даже рискнул выразить словами самое сокровенное желание: «Я бы так хотел, чтобы вы вдвоем нашли себе пристанище в деревне рядом со мной».

Как и в Дренте, Винсент направил все силы своего воображения, чтобы претворить эту мечту в жизнь.

В попытке развеять опасения Тео относительно новых припадков Винсент не упускал случая заявить о своем здоровье. Под влиянием рассеянного оптимизма Гаше он, как дурной сон, забытый по пробуждении, выбросил из головы предыдущие два года. Вновь вину за все свои беды он возлагал на «южный климат» и клялся: «Возвращение на север освободит меня от болезни». И действительно, симптомы болезни – особенно кошмары, – как он утверждал, практически исчезли. Винсент написал доктору Пейрону, словно освобождая того от обязательств («Я его, конечно, никогда не забуду»), и попытался доказать матери и сестрам, что выздоровел, призывая дать ему второй шанс. «Я рада, – писала Лис брату Тео, – что Винсент снова окружен здравыми людьми и может наслаждаться жизнью в ее более естественных проявлениях».

Среди всех этих здравых людей самое сильное впечатление на Тео произвел Поль Гаше. «Надеюсь, вы подружитесь, – не без зависти писал Тео брату, – мне бы так хотелось иметь друга-доктора». В ответ Винсент разразился хвастливыми рассказами о своих отношениях со славным доктором: «В Гаше я обрел настоящего друга, будто бы еще одного брата – так мы похожи друг на друга физически и морально тоже».

Винсент утверждал, что Гаше с большой симпатией относится к его работе и навещает импровизированную мастерскую в гостинице два, а то и три раза в неделю «на несколько часов – посмотреть, чем я занимаюсь». «Этот господин хорошо разбирается в живописи, – писал Винсент, – и ему очень нравятся мои картины». Гаше пригласил художника поработать в саду своей виллы и даже, если пожелает, остаться на ночь. Винсент нередко принимал участие в затейливых трапезах в доме доктора («Ужин из четырех или пяти перемен», – с придыханием отмечал Ван Гог в письме), где познакомился с детьми Гаше (доктор был вдовец): шестнадцатилетним сыном Полем и дочерью Маргаритой двадцати одного года. Вечера на вилле, по описаниям Винсента, напоминали ему старые добрые времена, «те семейные ужины, которые нам так хорошо знакомы».

Образ семьи, эту притягательную картину утраченного времени, Винсент запечатлел в портрете «папаши» Гаше, изобразив его одновременно как целителя, доброжелательного отца, всегда готового выслушать своих детей, и как состоятельного покровителя нового искусства. В конце июня Винсент, судя по всему, стал подумывать о том, чтобы связать свою жизнь с этой семьей еще более непосредственным образом, – он объявил, что написал портрет дочери Гаше, Маргариты. Столь тщательно проработанное крупное полотно, изображавшее хорошо одетую молодую женщину за фортепиано, давало повод предполагать – возможно, уже в момент создания картины и, конечно, впоследствии, – что, с одной или другой стороны, присутствует затаенное чувство.

Маргарита Гаше за фортепиано. Холст, масло. Июнь 1890. 102 × 50 см

Однако Винсент изобразил Маргариту скорее как сестру, а не объект желания: серьезная, интеллигентная девушка за пианино напоминала невестку художника Йоханну, для которой наверняка могла бы стать идеальным партнером для исполнения Бетховена в четыре руки. Это не было планом женитьбы, и все же Винсентом руководило именно желание обзавестись семьей и вести просвещенную городскую жизнь на лоне природы. «Думаю, Йо быстро бы с ней подружилась», – писал Винсент брату. Не прошло и нескольких дней после окончания портрета, как он вновь послал Тео письмо с приглашением: «Я думаю, это отличный план – приехать с малышом и провести здесь, в его доме, по меньшей мере месяц».

При всей странности дом Гаше был удобно расположен, комфортен и открыт для художника, соединяя в себе все удобства городской жизни с изумительными видами на речную долину. В семействе Гюстава Раву Винсент обрел иной, более насущный вариант пасторального идеала. В небольшой гостинице Раву, расположенной через дорогу от городской ратуши, Винсент остановился из-за невысоких цен. Однако в его представлении об идеальном пристанище семейство Раву, недавно переехавшее в Овер из города, служило примером «благотворного действия здешнего воздуха». «Владельцы гостиницы раньше жили в Париже, где постоянно болели – и родители, и дети, – многозначительно сообщал он Тео. – А здесь у них все хорошо».

Сына супругов Раву «перевезли сюда, когда ему было два месяца, – подчеркивал Винсент, – и его мать испытывала трудности с кормлением, а здесь все почти сразу пошло на лад». Чтобы подкрепить свои доводы, он написал еще две картины: портрет тринадцатилетней дочери Раву, Аделин, сияющий оттенками самого глубокого и чистого синего, – щеки у девочки розовые, волосы собраны в хвост, и портрет ее младшей сестры Жермен – белокурая двухлетняя малышка играет со свежим апельсином. «Если приедешь сюда с Йо и малышом, – подытоживал Винсент, – ничего лучше этой гостиницы ты не найдешь».

Портреты местных жителей – мужчин, женщин и детей были частью того же плана по завлечению брата, что и роскошные пейзажи долины Уазы. «Жду не дождусь, когда смогу написать здесь, на открытом воздухе, ваши портреты – твой, Йо, малыша», – писал он Тео в предвкушении. Каждое из его оверских полотен было отголоском ненаписанных портретов брата и его семьи – так же было когда-то и с портретами матери и отца: мысль о том, как он будет работать над ними, не оставляла Винсента даже в самые тяжелые периоды жизни в Дренте и Нюэнене. В письме к Вил Винсент объяснял свою извечную любовь к портретной живописи словами, пафос которых одновременно указывает и на стремление к художественному идеалу, и на тоску по человеческим отношениям: «Что меня увлекает более всего – намного, намного сильнее, чем все прочее в моей профессии, – это портрет, современный портрет… Я хотел бы писать такие портреты, которые и сто лет спустя будут казаться людям живыми. Поэтому я не стремлюсь к фотографическому сходству, но стараюсь запечатлеть наши страстные проявления, используя в качестве средства выражения и обострения черт характера наши знания и современное увлечение цветом».

Портреты, постепенно заполнявшие мастерскую Винсента, свидетельствовали и о вновь обретенном стремлении к коммерческому успеху – без него мечты о рае были бы неполными. «Чтобы делать портреты на заказ, нужно иметь возможность показать клиентам уже готовые, – писал он в начале июня. – Это единственная возможность что-то продать». В течение следующего месяца, без устали трудясь над своими образами идеальной сельской утопии, Винсент декларировал решимость стать коммерческим художником, поставляя на арт-рынок натюрморты с цветами (их наверняка получилось бы продать); планировал выставку в парижском кафе; написал письмо критику Йозефу Исааксону, в котором пространно изложил свои соображения, как организовать продажи «южных» картин (письмо, впрочем, так и осталось неотправленным); подумывал поэкспериментировать с новыми жанрами и техниками – офортом («Я действительно надеюсь сделать несколько офортов с моих южных сюжетов») и, судя по тому, что вдруг упомянул о возможности совместной выставки с Жюлем Шере, плакатом («Не имею ничего против идеи выставиться с Шере»); придумывал сложные схемы выгодного обмена своих работ на работы других художников. При этом он не переставал надеяться осуществить мечту, владевшую его воображением со времен Антверпена: будто деньги можно было заработать тем, что ему больше всего нравилось, – изготовлением заказных портретов.

Семья Раву перед пансионом Раву в Овере

Подобные мысли неизбежно возвращали Винсента к Полю Гогену, Милому другу из «южной мастерской», к тому, кто должен был стать его соратником по революции в области портрета. Из всех работ Винсента, появившихся на свет с января, Гоген особенно выделил «Арлезианку», «холст с мадам Жину очень красивый и самый занятный из всех» (основой для портрета послужил рисунок самого Гогена). По-прежнему пребывая в убеждении, что коммерческие перспективы связаны для него с Гогеном и открытыми ими совместно «южными» темами, Ван Гог обратился к бывшему соседу с льстивой почтительностью («Дорогой мэтр»), нежной симпатией («с момента моего возвращения на север я каждый день думаю о Вас») и мольбами о примирении. Винсент даже вызвался приехать к Гогену в Бретань, где, как он торжественно обещал, «мы постараемся создать что-нибудь продуманное и серьезное, так бы, наверное, и случилось, если бы мы могли продолжить там, на юге». То есть в Арле.

Дни, наполненные грезами, и туманные вечера, которые Винсент проводил в размышлениях о портретах и моделях и в воспоминаниях о Желтом доме, неизбежно подталкивали его к поиску нормальной мастерской. Семейство Раву разрешило ему использовать маленькую комнатку на задворках гостиницы, чтобы художнику не приходилось карабкаться по лестнице со своим громоздким скарбом. Они даже выделили ему место в сарае, где можно было сушить картины. Но к началу июня Винсент уже планировал снять дом где-нибудь в деревне.

Он написал Жину с просьбой прислать две кровати из Желтого дома – его мебель все еще хранилась на чердаке арльского кафе – и начал борьбу за возвращение холстов, сваленных в беспорядке у Танги и в квартире Тео. Чтобы сохранить картины и подреставрировать поврежденные полотна, нужна была мастерская, доказывал Винсент. «Если поддерживать их в порядке, будет больше шансов получить какую-то выгоду, – напоминал он Тео, защищая работы и самого себя. – Относясь к ним пренебрежительно, мы своими руками вводим себя в финансовые затруднения» – в этом обвинении звучала и личная обида.

К середине июня, спустя всего несколько дней после визита Тео, Винсент нашел подходящий дом (за четыреста франков в год) и начал уговаривать брата: «Вот как обстоит дело. Здесь я плачу франк в сутки за ночлег, так что, поскольку у меня есть своя мебель, разница между 365 и 400 франками оказывается незначительной, мне кажется». В какой-то момент давнишняя мечта обзавестись мастерской соединилась с еще более горячим желанием обрести дом и семью. Поиск мастерской превратился в охоту за домом, где могли бы поселиться все. Винсент тут же начал придумывать, как обустроить такой дом, в котором соединились бы мастерская художника и семейное гнездо, – впервые после Схенквег. Результат своих размышлений Винсент пожелал зафиксировать в живописи.

Но даже самый большой холст оказался недостаточно масштабным, чтобы запечатлеть двойную мечту. Для новой грандиозной фантазии на тему семьи и домашнего очага необходим был новый размер. За прошедшие годы Винсент видел немало грандиозных панорамных полотен, но ни одно из них не могло сравниться по мощи с монументальным произведением Пюви де Шаванна «Между искусством и природой», выставленным в Парижском салоне. Пытаясь воспроизвести столь же всеобъемлющий живописный мир – оторвавшись от действительности, что позволяли сделать подобные картины, – Винсент начал работать на холсте шириной почти в метр и высотой в полметра – максимальный размер, который он мог закрепить на мольберте.

Увлеченно работая с новым для него горизонтальным форматом, Винсент обратился к брату с последним пламенным заявлением в пользу Овера.

Лучше всего в новый формат вписывались поля, расположенные над кромкой речной долины. И Тео, и Йоханне очень нравились виды Ла-Кро, написанные Винсентом в Арле, – нравились до такой степени, что супруги повесили их в гостиной парижской квартиры. Разве можно было найти более подходящий сюжет для первой заманчивой панорамы, нежели бескрайние просторы аккуратных наделов, выложенных квадратами спелой желтой пшеницы и зеленых ростков картофеля, с копнами скошенного сена и бороздами только что вспаханной земли? Передний план в изобилии заполнили цветы, по большей части маки, написанные чистым цветом, смелыми мазками, которые становились все свободнее и яростнее, по мере того как разнотравье потоком разливалось вглубь картины. Тонкая полоска неба наверху была смело намечена широкой кистью сияющим голубым цветом.

Следующим объектом этой новой широкоформатной живописи стал лес. Не девственный первозданный лес с его диким разнообразием и буйным мелколесьем, но роща из высоких тополей, высаженных ровными рядами, – возможно, рукотворный лес на территории местного замка. Художник тщательно фиксировал «усеянную цветами траву – розовые, желтые, белые и различные зеленые тона». Золотой свет струился сквозь невидимые зрителю кроны, оставшиеся где-то за краем картины. Стволы деревьев – лиловые полосы, уменьшающиеся в перспективе, – ряд за рядом исчезали за высоким темным горизонтом густого леса. В центр этого окультуренного Элизиума, укромного и трогательного, словно театральная декорация, Ван Гог поместил пару: хорошо одетые мужчина и женщина наслаждаются прогулкой. Именно такие минуты единения с природой ждали Тео и Йоханну в долине реки Уаза.

После прогулки их ожидало приятное возвращение домой – эту сцену Винсент написал еще на одном большом холсте. Проселочная дорога, извиваясь, убегает в сторону деревенского дома – он наполовину скрыт деревьями вдали и стоит на краю похожей на парк лощины и полей с зеленой еще пшеницей. Позади дома закатное солнце заливает горизонт сияющими волнами цвета. Угасающий свет превращает два грушевых дерева на переднем плане в эффектные силуэты цвета берлинской лазури. Это была живописная сцена, неожиданное явление красоты – из тех, что всегда поражали Доруса и Анну Ван Гог во время прогулок по Зюндерту, заставляя супругов застывать в молчаливом восхищении. Вдалеке Винсент изобразил знаменитый оверский замок, утопающий в зелени. Но в похожем на сон видении Винсента затейливый замок – сплав архитектурных и парковых стилей двух столетий, окруженный цветниками и террасами, – сведен к простому силуэту с крышей цвета незабудки: образу дома на горизонте, отдыха в конце пути, идеального единства буржуазного комфорта и красоты сельской природы.

Ни в одном из этих визионерских видов сельской жизни так ни разу и не появилось изображения молодой семьи Тео, но это было и не нужно. Тео, как и Винсент, видел произведение Пюви де Шаванна, и живописные призывы брата, выполненные в аналогичном формате, вызывали его в памяти без всяких комментариев. В письме к Вил Винсент так описывает сцену семейной жизни в Аркадии, изображенную на монументальном фризе Пюви:

Две женщины ведут беседу (обе – в длинных простых платьях). Это с одной стороны. С другой – мужчины, похожие на художников, в центре картины женщина с ребенком на руках срывает цветок с цветущей яблони.

В начале июля Винсент воплотил свое представление о семье и искусстве еще в одной «пригласительной» панораме. На сей раз в качестве сюжета он выбрал не просторный вид в духе Мишеля, не таинственные леса в духе Гогена или волшебство сельского заката а-ля Коро. Вместо этого он принес мольберт, краски и громоздкий холст в дом Шарля Добиньи, находившийся в двух шагах от гостиницы Раву.

За всю жизнь ни один художник, за исключением Милле, не тронул сердца Винсента и не повлиял на его искусство сильнее, чем Добиньи: герой барбизонской школы, апологет живописи на пленэре, освободивший кисть от салонной правильности, крестный отец импрессионизма, друг и наставник для нескольких поколений пейзажистов – от Дюпре и Коро до Сезанна и Писсарро. Многих из них Добиньи завлек в Овер, где сначала пришвартовал свою плавучую мастерскую «Le Botin», а затем один за другим построил на зеленом берегу Уазы несколько домов. Последним и самым грандиозным из них стало узкое вытянутое сооружение с оштукатуренными стенами, крытое голубой черепицей, из окон которого открывался вид на реку и прекрасный сад, больше напоминавший парк.

Добиньи умер, так и не успев насладиться этим раем на холме, с его яблоневыми и грушевыми деревьями, клумбами, кустами сирени и дорожками с розовыми изгородями по краям. Известие о трагедии дошло тогда даже до Амстердама, где двадцатичетырехлетний сын пастора, незадачливый кандидат в священники, с тревогой ожидал очередной перемены в судьбе. «Я был подавлен, когда узнал о случившемся, – писал Винсент в 1878 г., услышав о смерти Добиньи. – Должно быть, отрадно умирать с сознанием, что ты занимался праведным трудом, и знать, что память о тебе не умрет, а сам ты станешь примером для тех, кто придет после тебя».

Спустя двенадцать лет вдова Добиньи все еще жила в большом розовом доме у вокзала, и ее образ – образ покинутой женственности и благородной скорби поразил воображение Винсента. Он решил написать сад, где вдова предавалась одиноким бдениям, сразу как приехал в Овер и услышал эту трогательную историю. Иногда в сад пускали посетителей, и те ненароком могли увидеть женщину в черном – Софи Добиньи-Гарнье. Винсент уже выполнил набросок сада – желание сделать это было столь велико, что, не найдя холста, он использовал льняное полотенце.

На этот раз художник принес большой прямоугольный холст, чтобы вместе с этим садом запечатлеть все сады своей жизни: извилистые тропки пасторской усадьбы в Эттене – какими он писал их для Гогена; дрожащую листву оливковых рощ под Арлем; закручивающееся вихрями ночное небо над Гефсиманским садом. По воле фантазии Винсента все растения в этом саду расцвели. Каждый лист на каждом дереве излучал трепещущий свет. Трава все еще была усеяна желтыми весенними цветами, а ухоженные клумбы источали аромат лаванды. Вихри цвета и трепет теней оживили унылые кусты. Невозможно тонкие стволы лип с волнистыми кронами, похожими на облака, выстроились на пути к дому, виднеющемуся вдалеке.

Как и в «саду поэта» перед Желтым домом, в этом саду тоже бродили свои призраки, свои Петрарка и Боккаччо. И это была не только призрачная фигура мадам Добиньи вдалеке (на женщине вдовьи одежды, она одиноко стоит рядом с пустым столом и стульями) – очередной отголосок прошлого, воспоминания о саде родительского дома. Пустые садовые кресла, таинственный кот на переднем плане, но более всего – бурный поток жизни вокруг, восторг перед природой, настолько свойственный картинам Добиньи, что даже после смерти возрождал образ художника, – все это намекало на незримое присутствие покойного хозяина в опустевшем саду.

Манящий образ утопающей в зелени процветающей провинции, суливший покой в духе волшебной утопии Пюви де Шаванна, должен был напомнить Тео еще кое о чем. Добиньи провел последние годы жизни в окружении жены и детей, но, кроме того, в компании друга и коллеги – Оноре Домье. Художник и величайший карикатурист к старости потерял зрение. Втроем друзья сиживали в саду за этим столом под сенью деревьев и наполняли дом хозяина не только дружным смехом, но и великим искусством. В мире фантазий Винсента эта троица – муж, жена и страждущий собрат – служила моделью семьи, мастерской, дома и братства. Именно таким видел Винсент жизнь в райской долине Уазы для себя, Тео и Йоханны.

Это был восхитительный образ – созданный красками и словами. В реальности жизнь Винсента в Овере была далека от идиллии. Когда художник приехал сюда в мае, с реальностью его связывала лишь тоненькая ниточка. Постоянно мучимый страхом перед очередным приступом, Винсент в придачу терзался чувством вины перед Тео – из-за денег, которые брату приходилось отрывать от своей новой семьи; гора непроданных работ в квартире Тео и его супруги стояла перед глазами. Свое отчаяние Винсент излил в письме – столь печальном, что автору не хватило духу отправить его адресату: «Я далек от того, чтобы обрести покой… чувствую, что потерпел неудачу… Перспективы мои все мрачнее, я не вижу для себя счастливого будущего».

Прошлое для Винсента никогда не оставалось в прошлом. Простейшая задача – перевезти мебель из Арля – превратилась в муки памяти. Несмотря на многочисленные просьбы и предложения оплатить транспортные расходы, супруги Жину то увиливали от прямого ответа, ссылаясь на абсурдные истории в духе Тартарена («По крайней мере, я получил новости о моей мебели: человека, у которого она хранилась, забодал бык»), то демонстрировали явное пренебрежение («традиционная лень южан», ворчал Винсент); каждая отсрочка грозила пробудить демонов, с которыми он горячо надеялся никогда более не встретиться (происшедшее на юге он называл «та история, о которой столько говорили в Арле»).

Гоген тоже не давал Винсенту забыть прошлое. Предложение товарища приехать в Бретань Поль отверг как «неосуществимое», ведь его мастерская располагалась «на изрядном расстоянии от города, – объяснял он, – а для человека больного, периодически нуждающегося в помощи врача, это было бы рискованно». Кроме того, Гоген уже нацелился на экзотические страны – на этот раз он собирался отправиться на Мадагаскар («Дикарь возвращается в дикую природу», – пояснял он). Вместе с Гогеном собирался поехать туда и Бернар. Винсент ненадолго позволил себе помечтать о возможности присоединиться к товарищам («Туда надо ехать вдвоем или втроем»), но тут же вынужден был признать очевидное: «Будущее живописи определенно связано с тропиками… но я совершенно не уверен в том, что ты, Гоген или я и есть люди, принадлежащие этому будущему», – писал он Тео.

С аналогичным смирением Винсент рассуждал теперь и о личной жизни, ощущая себя слишком старым не только для Мадагаскара, но и для того, чтобы завести жену и детей. «Я слишком стар или, по крайней мере, чувствую себя таким, чтобы начать все сначала или желать чего-то еще. Это желание покинуло меня, но душевная боль на его месте осталась», – признавался он. В письмах он все чаще жаловался на ограниченность во времени, в работе, на недостаток энергии и рассуждал о зыбкости рассудка и самой жизни. Винсент воображал, как бы он мог иначе провести предыдущее десятилетие своей жизни – выстроить свою художественную карьеру, – «знай я то, что знаю сейчас». Он оплакивал иссякшие честолюбие и мужественность и протестовал, точно дряхлый старик, против «неумолимой быстротечности современной жизни». Винсент смотрел в зеркало и видел «меланхоличное выражение», которое называл «печальным выражением, столь характерным для нашего времени», – именно такое должно было быть у Христа в Гефсиманском саду.

В июне еще один удар из прошлого нанесла Винсенту мать. Вернувшись из Нюэнена, где навещала могилу мужа в пятую годовщину его смерти, Анна прислала сыну сокрушительный отчет о своем паломничестве («Я с радостью и благодарностью в сердце вновь повидала то, что когда-то принадлежало мне»). Что еще оставалось Винсенту, кроме как лепетать бессвязные слова раскаяния? Желая утешить мать, в письме он привел слова из Библии, которые были ответом даже более на его собственные переживания и тяготящее его самого ощущение необратимости судьбы. «Как бы сквозь тусклое стекло, гадательно», – цитировал он стих Первого послания апостола Павла к Коринфянам, напоминающий о существовании высшей цели, ради которой можно вынести любое бремя. «Жизнь, причины расставаний, кончина, неизменный хаос – нет ничего больше». «Жизнь моя, вероятно, так и пройдет в одиночестве. Никогда я не понимал тех, к кому был более всего привязан, и видел их словно сквозь тусклое стекло».

Своим прошлым он был приговорен к одиночеству и этот приговор привез с собой в оверскую идиллию. Прекрасные пейзажи и счастливые лица, изображениями которых были увешаны стены его мастерской, не могли скрыть факт полного отсутствия друзей. К июлю отношения Винсента с доктором Гаше, как это однажды случалось со всеми его прошлыми дружескими связями, вошли в фазу отчуждения и вражды. Настойчивая требовательность Ван Гога, нервозность и отрешенность Гаше неминуемо вели к столкновению. Частые отлучки доктора подкрепили опасения Винсента: в случае кризиса рассчитывать на Гаше он не мог. Странное поведение Ван Гога и его резкие суждения об искусстве (а возможно, и чрезмерное внимание к Маргарите Гаше) вызвали переполох в доме доктора. Гаше запретил Винсенту заниматься живописью в своем доме, в ответ тот сорвал с шеи салфетку и выбежал из столовой. Поводом для окончательного разрыва стало возмутившее Винсента нежелание Гаше вставить в раму картину из своей коллекции.

Будучи сам невротиком и человеком эксцентричным, Гаше к манере поведения Ван Гога и его привычкам в одежде относился с пониманием. Но не все были столь же снисходительны. Сын Гаше, Поль, впоследствии описывал «комичную» манеру поведения Винсента во время работы: «Странно было наблюдать за ним. Нанося каждый мазок на полотно, он сперва откидывал голову назад и созерцал холст из-под полуопущенных век… Я никогда не видел, чтобы кто-то так писал». Маргарита Гаше целый месяц отказывалась позировать Винсенту и согласилась наконец при условии, что он будет писать ее, пока она играет на пианино. Просьбы художника попозировать второй раз остались безответными. Экспрессивное поведение Винсента во время работы напугало и Аделин Раву. «Ярость, с которой он писал, пугала меня», – признавалась она впоследствии в интервью; сам же портрет стал для нее «разочарованием, поскольку не показался мне правдивым». Аделин тоже отказалась позировать второй раз.

Год, проведенный в лечебнице Сен-Поль, действительно наложил отчетливый отпечаток на манеру Винсента держаться: рассеянный взгляд и загнанный вид человека, который все время боится, как бы все в одночасье не рухнуло, нервировали и взрослых мужчин, что уж говорить о молодых девушках.

«Если во время беседы он сидел напротив тебя и в это время кто-то вдруг подходил сбоку, он не просто скашивал глаза, чтобы посмотреть, кто это, но поворачивался всем телом… Если во время разговора мимо вдруг пролетала птица, он не просто провожал ее взглядом, но вытягивал шею, пытаясь рассмотреть, что это за птица. Все это делало его взгляд пристальным, несколько механическим, а глаза похожими на фары…» – вспоминал один из оверских знакомых Винсента.

В середине июня Тео прислал в Овер молодого голландского художника Антона Хиршига, вероятно надеясь, что в обществе коллеги и соотечественника Винсент будет чувствовать себя спокойнее. Двадцатитрехлетнему Хиршигу Ван Гог показался нервным, дерганым, испуганным человеком: «дурной сон», «опасный безумец». «Так и вижу, как он сидит на скамейке перед витриной маленького кафе, – писал позднее Хиршиг, – с его отрезанным ухом и безумными глазами, в которые я не смел заглянуть».

Не вышло у Винсента дружбы ни с испанским художником Мартинесом ди Вальдивьельсе, который жил в Овере и столовался в пансионе Раву («Что за свинья это намалевала?» – поинтересовался тот, впервые увидев работы Ван Гога. «Я, мсье», – хладнокровно ответил Винсент, неподалеку работавший за мольбертом); ни с Мауритсом Виллемом ван дер Валком – еще одним голландским художником, работавшим в Овере; ни с соседями-американцами, писавшими картины «сутками напролет»; ни с французским художником Луи Жюлем Дюмуленом, с которым надеялся познакомиться, но, по-видимому, этого не случилось. Даже Камиль Писсарро, с которым братья были знакомы со времен улицы Лепик и который жил всего в паре-тройке километров от Овера, ни разу не навестил Ван Гога. Некоторое время Винсент приятельствовал с одним из соседей – художником по имени Уолпол Брук, но того, как и Хиршига, быстро поглотила пропасть взаимной вражды (Винсент писал о Хиршиге: «У него еще остались иллюзии относительно оригинальности своего ви́дения… Думаю, многого он не добьется»).

Местные жители относились к странному поведению чужака с еще большей нетерпимостью. Они избегали общаться с ним в кафе и стремительно ретировались, когда художник останавливал их на улице с предложением попозировать. Один из прохожих услышал, как после подобного «отказа» Ван Гог бормочет себе под нос: «Это невозможно, невозможно!» В Овере почти никто не знал о происшедшем в Арле или о пребывании художника в лечебнице Сен-Поль, но изуродованное ухо было не спрятать. «Это первое, что бросалось в глаза при встрече с ним, – вспоминал один из оверцев, – и выглядело это крайне уродливо». «Оно было похоже на ухо гориллы». В отличие от арлезианцев жители Овера были свободны от провинциального предубеждения против художников, но и их отпугивали неопрятная одежда, неряшливая борода, кое-как подстриженные волосы и неразборчивая речь – то ли с немецким, то ли с английским акцентом. Все это свидетельствовало о трудной жизни, лишенной всяких корней. Как и в Арле – да и везде, куда бы он ни приезжал, – Винсент привлекал внимание местных подростков. В поношенной крестьянской одежде, со странной сумкой, в которую он складывал художественные принадлежности и которую всюду таскал с собой, будет вспоминать много лет спустя один из тех оверских подростков. Местное хулиганье гнало его по улицам со знакомым криком fou – псих. Помимо местных мальчишек, глумлением над чудны́м бродягой-художником развлекали себя и дети курортных буржуа, приезжавшие в Овер на лето побездельничать после своих парижских школ. Их затеи были куда более изобретательными, чем швыряние гнилыми овощами, но от этого не менее жестокими.

Подростки решили притвориться, что хотят подружиться с Винсентом, – они покупали ему выпивку, приглашали принять участие в развлечениях, на деле используя его как объект для насмешек. Они подсыпали соль ему в кофе, подкладывали змей в коробку с красками (Ван Гог чуть сознание не потерял, обнаружив змею). Подметив привычку художника посасывать сухую кисть, мальчишки отвлекали его, чтобы натереть кисть острым перцем, и с ликованием наблюдали, как он хватал ртом воздух. «Как же мы доводили бедного Тото» (так странного художника называли местные жители – еще один синоним к слову «псих»), – хвастался потом один из оверских мучителей Винсента.

Предводителем «летних мальчиков» был Рене Секретан, шестнадцатилетний сын состоятельного парижского аптекаря. Секретаны владели собственным летним домом в этих краях и каждый год в июне приезжали из столицы к началу рыболовного сезона. Заядлый рыболов и охотник Рене никогда не упускал возможность прогулять урок в престижном лицее, что же до живописи – его восхищали лишь картины с обнаженными женщинами, и если бы не старший брат Гастон, начинающий художник, Рене, возможно, никогда не познакомился бы с Ван Гогом. Восемнадцатилетний Гастон – чувствительная, поэтическая натура, полная противоположность брату – находил рассказы Винсента о новом парижском искусстве невероятно увлекательными в отличие от Рене, которому казалось, что власти вот-вот должны выгнать этого ненормального из города «за безумные идеи и подозрительный образ жизни».

Терпеливо снося оскорбления младшего брата, страдающий от одиночества Винсент получал возможность общаться со старшим. Ван Гог дал Рене прозвище Буффало Билл – за показное ковбойское лихачество и из-за костюма (полное ковбойское снаряжение – сапоги, куртку с бахромой и ковбойскую шляпу подросток приобрел на шоу Уильяма «Буффало Билла» Коди «Дикий Запад» на Всемирной выставке в Париже в 1889 г.). Но имя это Винсент произносил неправильно – у него получалось «Пуффало Пилл», и эта ошибка лишь провоцировала Рене на новые агрессивные выпады и глумление. В качестве дополнительного штриха, чтобы выглядеть более достоверно и наверняка уж устрашить врагов, юноша добавил к костюму антикварный кольт калибра девять миллиметров, который, по воспоминаниям самого Рене, «стрелял, когда ему вздумается».

Юноша хотя и согласился позировать как минимум один раз, пока ловил рыбу («ни малейшего сходства, если не считать цвета одежды: красная куртка и белые брюки»), но использовал «дружескую» дистанцию между собой и Винсентом как прикрытие для более изобретательных шалостей и провокаций. «Наша любимая игра, – признавался Рене, – состояла в том, чтобы разозлить его, что было нетрудно». Именно Рене покупал художнику выпивку – порцию за порцией – в местном баре, будучи сам человеком молодым, крепким, способным выпить куда больше Винсента. Именно Рене, обнаружив пристрастие Ван Гога к порнографии, которой сам же и приторговывал, выгуливал своих парижских подружек в присутствии художника, целовал их, чтобы помучить несчастного Тото, и подговаривал красавиц (некоторые из них танцевали в «Мулен Руж») раздразнить Винсента притворными авансами.

Но никакие подростковые шалости и сексуальные унижения не могли ранить Винсента столь же глубоко, как письмо из Парижа, полученное в начале июля. Это был настоящий крик души – ничего подобного Тео никогда еще не писал. Брат жаловался, в какой ад превратилась его жизнь. Ребенок тяжело болел – «он все время плачет, днем и ночью». «Мы не знаем, что делать, и, что бы мы ни делали, все, как кажется, лишь усугубляет его страдания». Йоханна тоже была нездорова: ее до такой степени мучили тревоги и страх за жизнь ребенка, что она «стонала во сне».

Единственной причиной всех бед Тео считал нехватку денег. «Я работаю с утра до ночи, но не зарабатываю достаточно денег, чтобы оградить славную Йо от беспокойства насчет наших финансов», – признавался Тео. Он винил хозяев бизнеса, под началом которых проработал семнадцать лет, – «этих крыс» – за то, что они платили ему так мало и обращались так, «будто я только начал этим заниматься». Но более всего Тео винил себя, ведь он с треском провалил проверку на мужественность – способность обеспечить себя и ребенка. Чувство стыда вновь возвращало его к мысли бросить все, сделать решительный шаг и открыть собственное дело в качестве независимого торговца картинами. Для не склонного к рискованным предприятиям Тео это было все равно что угрожать самоубийством.

Портрет юноши в широкополой шляпе (предположительно Рене Секретана). Черный и цветной мел. Июнь-июль 1890. 12,7 × 7,6 см

В каждом слове Винсент слышал обвинение в свой адрес. Когда Тео, перечисляя рты, которые ему приходится кормить, называл брата, или описывал себя в виде лошади-тяжеловоза, влачащей повозку, на которой восседает старший брат, или предрекал, что «пойдет по миру как последний бродяга», мстительные демоны вины вновь начинали кружить вокруг Винсента. Каждой строчкой своего письма Тео протестовал против несправедливости долга – семейного и братского («Я не позволяю себе никаких излишеств, и все равно мне не хватает денег»). Тео даже затронул самую деликатную тему – свое ухудшающееся здоровье, в душераздирающем пассаже рассуждая о том, как ему хотелось бы дожить и увидеть, как сын «вырастет и станет Кем-то» в отличие от неудачника-отца и беспутного дяди, которые так и остались «никем».

В этом пароксизме отчаяния и горечи Тео не имел сил великодушно позволить брату и дальше тешить себя жалкими иллюзиями относительно своего места в их семье. «Искренне надеюсь, что у тебя тоже когда-нибудь появится жена», – писал он. Только так, по мнению Тео, Винсент смог бы «стать настоящим мужчиной» и познать тяжкое бремя и счастье отцовства. Отвергая любые притязания на некую высшую, трансцендентальную связь из прошлого («маргаритки и комья земли, только что вывороченные плугом», – иронизировал он), Тео подчеркивал: не что иное, как любовь к Йоханне, есть обязательное условие его счастья и истинное основание его семьи. Посыл был ясен: если Винсент хотел иметь семью, он должен был завести собственную.

В Овере письмо произвело убийственный эффект. Винсента встревожили и содержание, и тон послания. Йоханна могла не знать об истинной природе болезни Тео, но Винсент определенно был в курсе и лучше кого бы то ни было понимал, как страшно она воздействует на разум и мировосприятие человека. Он также понимал, что намерение брата расстаться с «Гупиль и K°» неминуемо ставило под угрозу мечту о совместной жизни в Овере. Без его работы, без галереи в мансарде Тео пришлось бы мобилизовать все свои средства на открытие собственного дела. И значит, никаких денег на деревенский отдых – ни выходных на природе, ни продолжительного отпуска.

Поначалу Винсент боролся с побуждением броситься в Париж ближайшим поездом. «Я был бы счастлив навестить вас… но меня смущает мысль, что мое присутствие лишь усугубит ситуацию, явись я прямо сейчас», – ответил он брату в тот же день, когда получил от него письмо. Винсент остался в Овере, но отправил в Париж очередное приглашение – отчаяннее всех прежних – провести в Овере «по меньшей мере месяц», чтобы местный воздух благотворно подействовал на ребенка. Он пытался увлечь брата поистине безумной идеей отправить Йоханну с ребенком, где они могли бы занять комнату Винсента в пансионе Раву, а сам художник приехал бы в Париж, чтобы брат не «чувствовал себя слишком одиноким».

Но спустя всего несколько дней, снедаемый нетерпением и ужасом, с решительным намерением заставить брата «переменить» роковое решение Винсент все же бросился в Париж. В квартиру на Сите-Пигаль он явился неожиданно и без приглашения.

Пытаясь предотвратить катастрофу, Винсент спровоцировал настоящую трагедию.

Все было готово к взрыву. За пять дней, прошедших с момента отправки письма, кризис в жизни Тео только усугубился. Он решил выдвинуть ультиматум начальству: либо они соглашаются повысить жалованье, либо он уходит. Незадолго до этого Тео удалось провернуть несколько удачных сделок, а брат Йоханны Андрис согласился помочь зятю в финансировании нового дела. Сочетание этих обстоятельств придало Тео достаточно смелости, чтобы рискнуть всем. Непрерывный плач ребенка и тревоги Йо и так уже довели его до отчаяния.

Но слишком правильную Йоханну куда больше волновал ультиматум и конфронтация с Гупилем. Не поставит ли этот «безрассудный прыжок в неизведанное» под угрозу жизнь молодой семьи? Насколько велики были шансы Тео на успех собственного предприятия? Что будет, если они вдруг останутся без гроша? По прибытии Винсент застал пару в «измученном» и «нервном» состоянии: супруги яростно ссорились, обсуждая решение, последствия которого могли стать критическими – для них самих не в меньшей степени, чем для Винсента. «Нешуточное дело, все мы почувствовали, что хлеб наш насущный в опасности, – вспоминал Винсент детали спора, который застал в Париже и к которому немедленно присоединился, – нешуточное дело… само наше существование под угрозой». Обидчивость и вспыльчивость старшего брата только обострили конфликт, который сам Винсент по горячим следам назвал «яростным».

С приездом Андриса Бонгера Винсент обратил свою злость и подозрительность на него: он подвергал сомнению намерения Андриса помочь Тео в организации собственного дела, приводя в качестве оправдания своих подозрений предыдущий отказ брата Йоханны (в 1886 г.) поддержать тогда еще будущего зятя. Но главной угрозой в глазах Винсента являлось, несомненно, намерение Тео переехать в квартиру на первом этаже того же дома, чтобы у них с четой Бонгер (Андрисом и его женой) был общий сад. Этот переезд делал бессмысленными все страстные призывы Винсента купить дом в деревне и поправить здоровье на природе. Имея собственный сад, Тео с семьей явно не нуждались бы в прелестях Овера, которые Винсент с таким усердием демонстрировал им посредством своей живописи. Давняя мечта о семейном единении на пустошах гибла на глазах.

На следующем этапе скандала претензии Винсента к Йоханне как к нерадивой матери (готовой растить ребенка в городе) и возмущение самой Йоханны относительно денег, которые Тео тратил на брата-бездельника, очевидно, были предъявлены, произнесены вслух. «Если бы только я была к нему хоть немного добрее, пока он был с нами! – писала Йоханна впоследствии. – Как я сожалела потом, что была нетерпелива с ним». В результате одного особенно резкого спора, разгоревшегося после того, как Йоханна попросила Винсента не вешать картину туда, куда ему «вздумалось ее повесить», Винсент покинул квартиру и в тот же день уехал из Парижа, даже не встретившись, как собирался, со старым приятелем Гийоменом. «Часы, проведенные с вами, были слишком тягостны и мучительны для всех нас», – писал он позднее брату, называя свой короткий – и последний – визит в Париж «агонией».

Ссора в тот день вышла столь ожесточенной, что все письма с подробным описанием событий, имевших место 6 июля, оказались впоследствии утеряны или уничтожены. Вместо них Йоханна рассказывала безмятежную сказку о летнем обеде и присутствии на нем целого ряда выдающихся персонажей, из-за чего Винсент «слишком устал и переволновался» – первый (и единственный) признак страшного конца, который наступил тремя неделями позднее. У Винсента была совсем другая версия происшедшего. В тот день он уехал из Парижа раздавленный, но совсем по другой причине. По возвращении Винсент признавался Тео в том, что боится «не слишком, но все-таки, что я вам в тягость».

Жизнь Винсента в Овере уже не могла быть прежней. После парижских событий удрученный художник во всем видел угрозу. Поднимаясь на высокий берег реки, отправляясь в пшеничные поля, вместо живописных видов деревенской жизни теперь он встречал темную пустоту дикой природы, равнодушной к его переживаниям. Пейзаж утратил способность утешать, он больше не сулил ему второго шанса, не дарил надежду на искупление.

Винсент втаскивал на вершину холма свои метровой ширины холсты, пытаясь запечатлеть новое ви́дение природы, грозной и пугающей. Там, где раньше он писал переливчатую мозаику деревенского пейзажа, теперь появились «бескрайние хлеба под неспокойными небесами» – безликие поля сливающихся в одно пятно колосьев, безлюдные, как пустошь. Ни дерево, ни дом, ни церковная колокольня – ничто не нарушало непрерывности бесконечно далекого горизонта. Вместо кристально-голубого неба или лучезарного заката над полями разливалась зловещая тьма и нависали мрачные грозовые тучи, переданные еще более темными оттенками синего.

Стоя посреди бурлящего моря пшеницы, перед развилкой изборожденных колеями тропинок, которыми пользовались жнецы, в вихре цвета и мазков Винсент изобразил спелые колосья, взбудораженные ветром: порыв его настолько силен, что заставил сняться с насиженного места целую стаю ворон. В панике птицы резко взлетели над полем в попытке спастись от беспощадной природы.

Его новые пейзажи, мрачные и гнетущие, оказались начисто лишенными привычных сцен семейной идиллии на лоне природы: ни одной фигуры, ни одной постройки. Винсент больше не рекламировал прелести деревенской жизни, его живопись теперь была призвана, по его собственному признанию, «выразить печаль и невозможное одиночество». «Моя жизнь подточена в самом корне, и бреду я неверными шагами», – писал он спустя всего несколько дней после возвращения в то самое место, которое прежде казалось ему раем.

15 июля Тео отвез семью к родным в Голландию, уверенный, что лишь по-настоящему свежий воздух родины может вернуть силы жене и сыну. Остановку в Овере решили не делать, хотя, сообщая в письме от 2 июня о намерении отправиться в Голландию, Тео предполагал заехать к брату. Йоханна с ребенком собиралась провести в Голландии месяц. Проводив жену с сыном, спустя несколько дней Тео вернулся в Париж, посетив по пути Гаагу, Антверпен и Брюссель, – везде у него нашлись дела, кроме Овера. В следующем письме Винсент снова с обидой напомнил брату об ужасных событиях 6 июля. С надрывом и мольбой («Я что-то сделал не так?») он изливал брату свои самые мрачные опасения и страхи: сетовал на то, что стал причиной «раздора» между супругами, на вечную нехватку денег в столь непростое время и «ужасную опасность», грозившую ему отовсюду.

14 июля, в День взятия Бастилии, Тео объявил, что все готово для отъезда в Голландию. Всего за пару дней до этого Винсент получил письмо от матери и сестры – обе с радостью ждали скорого приезда Тео с женой и сыном: воссоединение на пустоши все же должно было состояться. «Часто думаю о вас обеих, – уныло писал Винсент в ответном письме в Голландию, – как бы мне хотелось увидеть вас снова». Получив от матери совет проводить больше времени в саду для поправления здоровья – чтобы видеть, как растут цветы, Винсент в письме предлагал собственное ощущение природы, куда более мрачное и противоречивое: «Я без остатка поглощен бескрайними просторами пшеничных полей на фоне холмов». Это у Тео была возможность помочь матери по саду, Винсент же был обречен бродить по безлюдным пустошам. «На сегодня все, до свидания, мне надо идти работать» – это были последние слова, которые старший сын и старший брат адресовал матери и сестре.

Здание оверской мэрии, расположенное против пансиона Раву, было украшено флагами, гирляндами и китайскими фонариками в честь национального праздника. Вечером на площади ожидались гуляние и фейерверк, но пока здесь не было ни души, и мэрия представляла собой идеальный символ одиночества и покинутости. Ван Гог так и написал ее – ни праздничной толпы, ни духового оркестра, ни салюта, ни танцев. Городская ратуша возвышается посреди голого пространства площади невозмутимым каменным кубом; вокруг развешены унылые украшения к празднику, в котором ни здание, ни сам художник участия не примут. Очертаниями ратуша явно напоминает здание мэрии на рыночной площади в Зюндерте – то, что стояло ровно напротив пасторского дома, где прошли детские годы Винсента.

Вернувшись в парижскую квартиру 18 июля, Тео не пригласил брата приехать и на протяжении целой недели ни разу не написал ему. Когда же наконец он решил послать письмо, то сделал это исключительно с целью утихомирить брата, выразив недоумение его беспокойством, для которого, по словам Тео, не было ни малейшего повода («Где и когда ты видел те яростные семейные скандалы, о которых пишешь?»).

Винсент не посмел спросить, а Тео не спешил поделиться предсказуемыми результатами своего разговора с начальством. Владельцы «Гупиль и K°» проигнорировали предъявленный им ультиматум, отказались прибавить жалованье и никак не отреагировали на угрозу уволиться. Отчаянно страдая из-за разлуки с семьей (Тео писал Йоханне каждый день) и опасаясь за собственное будущее – карьеру и здоровье, младший Ван Гог задумался о том, чтобы лишить брата поддержки. Но чувство долга, как и всегда, возобладало над всем прочим. «Нельзя бросить его сейчас, когда он работает так много и так хорошо, – не без раздражения писал он жене. – Когда же для него наступят счастливые времена?»

Винсент прислал заказ на краски, явно в надежде, что Тео лично привезет их в Овер – всего каких-то тридцать километров пути, – но брат лишь легкомысленно посоветовал: «Если что-то тебя беспокоит или идет не так… загляни к доктору Гаше; он даст тебе что-нибудь, что облегчит твое состояние». Робкими намеками Винсент просил брата поделиться хоть какими-то новостями («Надеюсь, эти господа по-прежнему расположены к тебе?») и все чаще оставлял письма в черновиках, так и не решаясь отправить их в Париж. «Хотел бы написать тебе о многом, но чувствую, что это бесполезно», – признавался он в одном из таких черновиков. Тео же упрямо хранил молчание. Винсенту должно было казаться, что от брата его отделяет целый континент.

Ничто так не угрожало его рассудку и стабильности, как отказ Тео от общения. С момента возвращения из Парижа события рокового дня не давали Винсенту покоя, преследовали его, подобно чудовищу Орля. По мере приближения годовщины страшного приступа, настигшего художника в Сен-Реми, очередной припадок казался неотвратимым. «Я рискую жизнью ради своей работы, в ней осталась половина моего рассудка», – горько признавал Ван Гог в одном из неотосланных писем. Он жаловался, что мысли о будущем вызывают у него чувство «смутного страха». Для успокоения нервов под рукой всегда был алкоголь (стакан перно в распивочной с юным Рене Секретаном или абсент в придорожном кафе с местным жандармом). Но прогнать демонов из больного сознания помогала только работа. «Полностью сосредоточился на своих картинах», – сообщал он Тео. Доктор Гаше рекомендовал то же самое лекарство: «Он говорит, что в моем случае работа – лучший способ пересилить болезнь… что я должен с головой уйти в работу». Измученный предчувствием новых бед, Винсент наносил краску на холст все яростней. К третьей неделе июля Ван Гог начал серию новых картин – бо́льшую часть на крупных холстах вытянутого горизонтального формата – формата его воображения. Только полотно такого размера позволяло ему потеряться в вихре вдохновенных мазков и бесконечности созерцания.

Ван Гог писал все подряд: деревенские панорамы с крытыми соломой домишками под бескрайними небесами – в свете солнца и струях дождя; похожие на старых взлохмаченных ветеранов снопы пшеницы, скомпонованные на холсте наподобие подстриженных нюэненских берез. Винсент писал стога, больше напоминавшие дома, обращенные в сено посредством какой-то древней магии, и дома, казавшиеся частью мозаики окружающего их пейзажа. Он завороженно рассматривал корявые корни дерева, пока не заполнил маленьким фрагментом этого богатства один из своих огромных холстов. Он так сконцентрировался на шишковатых извилистых корнях и пробивающейся сквозь них молодой поросли – исключив небо, землю и даже само дерево, – что формы и цвета потеряли связь с реальностью и, подобно самому художнику, углубились в далекий и манящий абстрактный мир.

К охваченному творческим возбуждением художнику вернулась старая фантазия. Масштабные вдохновенные картины сельской жизни, уютные домики, напоминания о Нюэнене и пустошах, милые сердцу зеленые уголки – все указывало на то, что Винсент вновь обрел надежду заманить брата в Овер. Образ Тео, одинокого в своей парижской квартире, заставил Винсента забыть взаимные упреки и недавние ссоры. Он решил не отсылать письмо, в котором запальчиво оспаривал предложенную братом версию событий 6 июля («Я собственными глазами видел хорошее, но также и оборотную сторону вашей жизни»), и вместо этого послал предложение «начать сызнова». Пытаясь уменьшить горечь от пренебрежения со стороны брата, Винсент говорил от лица всех художников: «У меня создалось впечатление, что художников все сильнее загоняют в угол»; а любой «союз» художников с торговцами представлял как обреченный на провал. Безжалостный рынок предал всех импрессионистов, успокаивал Винсент брата; даже самая искренняя «личная инициатива» – вроде того, что затевал Тео, – кажется ему «бессильной».

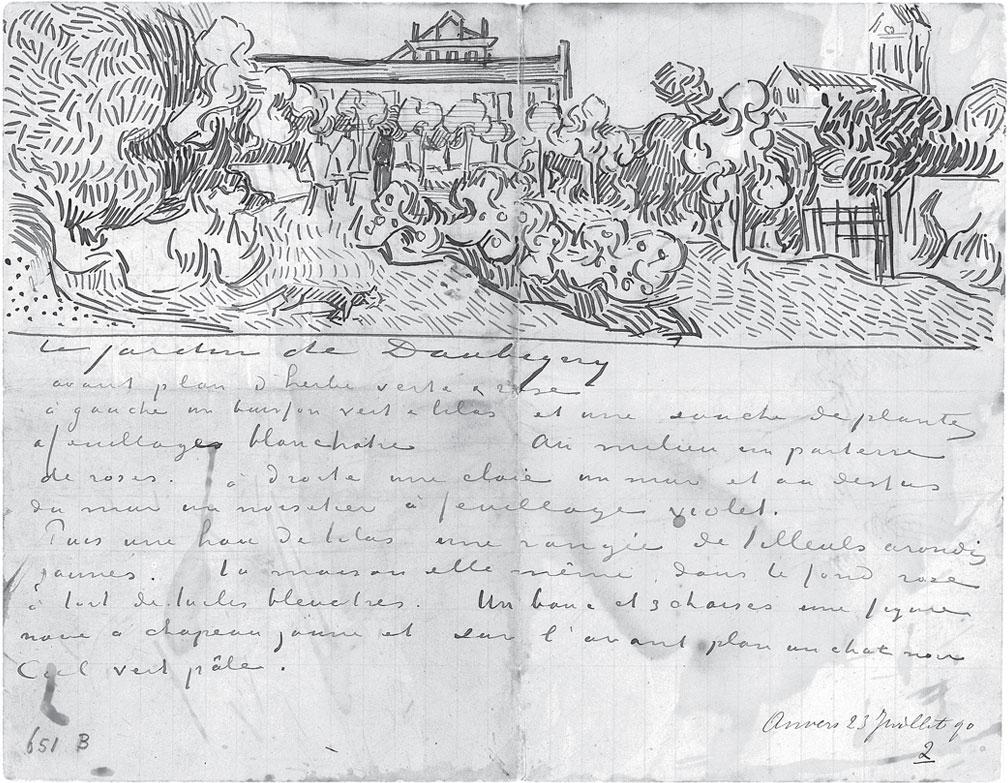

Ван Гог снабдил письмо самыми страстными набросками, демонстрировавшими возрождение мечты о деревенской жизни и воссоединении братьев. На обратной стороне одного листа он уверенной рукой набросал самое вдохновенное из этих приглашений в новую жизнь: «Сад Добиньи». С начала июля (тогда художник впервые написал этот сад) он, вероятно, не раз возвращался в это легендарное место, расположенное всего в нескольких кварталах от пансиона Раву. С тех пор Винсент успел заново переписать роскошный вид на горизонтальном холсте. Он наверняка слышал о росписях на стенах другой оверской мастерской Добиньи. В их создании принимали участие все члены семьи художника – Ван Гогу это могло казаться отголоском дрентской мечты о «семье художников», живущей в доме, затерявшемся среди пустошей. Монументальные июльские холсты вполне могли бы заполнить целый деревенский дом возвышенными сценами сельской жизни.

Корни. Холст, масло. Июль 1890. 50 × 100 см