Глава 38

Подлинный юг

Через пять дней полицейские вновь пришли за Винсентом. Он был слишком пьян, чтобы сопротивляться. На этот раз жандармы закрыли все ставни, заперли на замок и опечатали дверь, словно подразумевая, что жилец сюда больше не вернется.

Винсент, которого уже некоторое время мучили подозрения о заговоре соседей с целью отравить его, оказался почти прав. За исключением разве того, что горожане сумели отравить ему жизнь, не прибегая к яду или сглазу, но тайно обратившись к городским властям. «Гражданин Голландии по имени Вод (Винсент), – писали они, коверкая имя художника, – уже несколько раз на протяжении некоторого времени доказал, что не находится в здравом уме. Он регулярно злоупотребляет алкоголем, из-за чего пребывает в состоянии такого возбуждения, что не отдает себе ни малейшего отчета в том, что делает и что говорит». «Возбуждение» и «неуравновешенность» Винсента, по словам жителей площади Ламартин, заставляли их существовать в постоянном страхе за жен и детей. «Во имя сохранения общественного порядка» они требовали, чтобы сосед-художник был «как можно скорее возвращен в семью» либо незамедлительно определен в психиатрическую лечебницу, «дабы предупредить разнообразные беды, которые определенно случатся, если не предпринять решительных мер».

Заявление подписали тридцать человек (сам Винсент ошибочно считал, что «подписей было более восьмидесяти»). Недовольство горожан соседством с эксцентричным голландцем, возникшее практически одновременно с прибытием Винсента в Арль, в этом единодушном протесте достигло своего апогея. Еще до рождественских событий дети жестоко дразнили «ненормального художника», признавался впоследствии один из повзрослевших участников этой травли. После декабрьских безобразий его стали сторониться и взрослые. Когда Винсент шел по улице, горожане многозначительно шептали друг другу: «Fada!» – так на южном диалекте называли умалишенных. Проститутки в борделе прозвали его fou roux – «Рыжий Псих». Походка Винсента, его привычка часто моргать, тирады на непонятном голландском и неловкие попытки изъясняться на местном диалекте – все это начинало выглядеть угрожающе.

В арльском обществе, где многие, как и прежде, верили в одержимость дьяволом, насмешки быстро переросли в подозрения. Вторая госпитализация в феврале только усугубила ситуацию. Теперь мальчишки кидались в Винсента не объедками, а камнями. Подливало масла в огонь и пьяное презрение Ван Гога к своим недоброжелателям: их страхи он называл «абсурдными», а их самих – суеверными провинциалами. Убежденный в необходимости дать жестокий отпор отсталым предрассудкам, Винсент отвечал обидчикам их же оружием. Самое страшное они с ним уже сделали, горько сетовал Винсент: «Что может быть хуже одиночки для буйнопомешанных – места, где я и так побывал уже дважды?» Регулярные ссоры с хозяином дома (ему принадлежали и другие дома в округе) могли подтолкнуть соседей к тому, чтобы обратиться в полицию. К концу февраля Винсенту приходилось посылать по делам свою домработницу, сам он выходить на улицу уже не решался.

Лишь только петиция была направлена властям, месяцами копившиеся слухи и личные претензии стали достоянием общественности. После происшедшего год назад инцидента с владельцем ресторана Каррелем начальник местной полиции наверняка отметил Винсента как нарушителя общественного порядка; теперь же он послал жандармов, чтобы те собрали показания соседей в поддержку выдвинутого в петиции обвинения (говоря официальным языком изданного мэром распоряжения: «С целью установить степень сумасшествия Ван Гоха» – в документе фамилия возмутителя спокойствия вновь была исковеркана). Со слов свидетелей (были указаны только их возраст, пол и профессия) жандармы заносили в протокол безумную смесь фактов, сплетен и подозрений. Соседи сообщали, будто Винсент преследовал их детей на улице с намерением «причинить им вред», что он слишком много пил и что речь его была бессмысленной.

Одна женщина, портниха сорока двух лет от роду, жаловалась, что художник «схватил ее за талию и поднял в воздух». Остальные в более общих выражениях сообщали, что регулярно наблюдали, как Винсент «постоянно пытался потрогать соседских женщин» и «позволял себе поглаживать их». По словам другого свидетеля, Ван Гог «делал неприличные замечания в присутствии» женщин. Зеленщик Франсуа Кревулен описывал, как Висент, приходя к нему в лавку, располагавшуюся в том же Желтом доме, «оскорблял покупателей и трогал женщин». Сразу несколько свидетелей показали, что Ван Гог имел привычку увязываться за женщинами на улице и преследовать их до самых дверей их домов – и даже заходить внутрь, – так что жительницы города «не чувствовали себя в безопасности». Большинство свидетелей были убеждены в сумасшествии Винсента, назвали его «тронутым» и «ненормальным», уверяли, что он, несомненно, представляет опасность для окружающих, и требовали поместить его в специальную лечебницу или изолировать любым другим способом.

Оказавшись вновь заточенным в знакомой палате арльского Hôtel Dieu, в письме к Тео Винсент с негодованием клеймил своих обидчиков: «Можешь вообразить, каким сокрушительным ударом было для меня узнать, что меня окружает такое множество трусливых людей, способных объединиться против одного, да еще больного, человека». Не стесняясь в выражениях, он называл горожан «идиотами, которые во все суются», «злобными бездельниками», «сборищем подлецов и трусов», только и мечтавших отравить ему жизнь. Судя по всему, Винсент надеялся, что дело будет заслушано в присутствии мэра или кого-то из чиновников («Мне есть что сказать в ответ на все это») и тогда он бы мог изложить все доводы, которые крутились у него в голове, – накопившиеся за целую жизнь доводы против предрассудков и бесконечных заговоров. Винсент был убежден: соседи раздувают из мухи слона – и высмеивал тех, кто полагал, что он представляет опасность для кого-либо, кроме себя самого.

Я решительно сказал в ответ, что не возражаю пойти и броситься в воду, например, если так смогу раз и навсегда осчастливить этих добродетельных типов, что, хотя я поранил самого себя, уж точно не причинил никакого вреда никому из этих людей.

Относительно же странного поведения, подробно описанного в петиции, Винсент утверждал, что сами жалобщики его и спровоцировали. «Я сохранил бы больше спокойствия, если бы полиция защитила мою свободу и не позволяла детям и даже взрослым собираться вокруг моего жилья и залезать ко мне в окна, как они это делали (будто я какое-то диковинное животное)», – оправдывался он. Любой на его месте взял бы револьвер и, не сдержавшись, «пристрелил нескольких болванов», уверял Винсент. Желая отплатить своим мучителям той же монетой, Винсент вздумал требовать компенсации за причиненные ему неудобства. «Если эти ребята снова вздумают жаловаться на меня, я отвечу им тем же, и тогда им придется по доброй воле возместить мне причиненный ущерб, а именно – вернуть мне то, чего я лишился из-за их невежества».

Претендуя на звание мученика, Винсент сравнивал себя с героическими личностями, вроде Виктора Гюго, жертвами клеветы и злобного недоброжелательства, обреченными страдать в тюрьме или, что еще хуже, служить «вечным примером» будущим поколениям. Что бы он ни делал, он делал это во имя нового искусства, которое называл «первой и главной причиной» своего душевного расстройства. И если оно приносило ему боль или унижение от рук дураков и трусов, то так тому и быть. «Художник – это человек, занятый работой, и не дело позволять первому встречному добивать его», – гордо заявлял он. И все же Винсент был убежден, что «весь этот шум пойдет на пользу „импрессионизму“».

После того как врачи тоже отказались встать на сторону художника, Винсент еще острее ощутил себя всеми преданным несчастным мучеником. Изначально он охотно согласился с пастором Салем, что «судьями в подобном деле должны быть врачи, а не комиссар полиции». Но после нескольких неожиданных и острых рецидивов его болезни медики предпочли впредь придерживаться более осторожной позиции. Они никак не могли определиться с диагнозом – то предполагали, что у больного рак, то сходились на эпилепсии – и не осмеливались предсказать, когда ожидать, и ожидать ли вообще, новых приступов. Один из них, доктор Делон, уже предоставил в полицию отчет, в котором подтверждал «психическое расстройство» Ван Гога и поддерживал прошение о выдворении больного из города. Даже Рей, считавший, по словам Саля, «проявлением жестокости регулярное помещение в карцер человека, который никому не причинил вреда», не стал возражать против официального заключения, согласно которому Винсент представлял потенциальную «угрозу общественному порядку». В любом случае, что мог сделать молодой интерн против исполненного решимости комиссара полиции, разъяренного домовладельца, малодушного мэра и напуганных горожан?

Сколько Винсент ни возмущался, весь последующий месяц – с 25 февраля по 23 марта – ему пришлось провести в городской больнице. Почти все это время он просидел «под замком», один, под наблюдением. Ван Гог навредил сам себе: чем активнее он бунтовал против несправедливого заточения, тем сильнее окружающие верили, что он действительно буйнопомешанный. На собственном горьком опыте Винсент убедился, что изоляция – не худшее из возможных наказаний. Его тюремщики забрали у него не только фляжку с выпивкой, но и трубку с табаком. Ему было запрещено читать и выходить на прогулки. Саль принес из Желтого дома немного красок и кисти, но, как писал пастор, это привело Винсента в «дикое состояние», и художественные принадлежности быстро забрали. «Мне не хватает работы», – жаловался Винсент. «Работа развлекает меня или, вернее, не дает распускаться». Несколько недель он никому не писал и ни от кого не получал писем. Кроме Саля, который изредка приходил навестить его, Винсент ни с кем не общался. За исключением докторов, которые, по его словам, «налетели» на своего пациента, точно «осы на плод». При этом у него не было ни малейшей возможности уединиться – наблюдение не прекращалось ни днем ни ночью.

Унижение и несправедливость стали причиной «неописуемых моральных страданий». Каждый новый приступ заставлял Винсента заново переживать шок и отвращение к своему положению. Обуреваемый «глубочайшим раскаянием», испытывая «отвращение к жизни», в ожидании нового приступа Винсент погружался в долгое мрачное молчание. И каждый раз все повторялось сначала: он опять лежал, раздетый донага, привязанный к больничной койке, и смотрел в темноту, обхватив голову руками, снова и снова переживал свою историю, вспоминал книги и людей, которых любил, воображал, какие картины мог бы написать, и составлял мысленный перечень ошибок и неудач, приведших его в столь мрачное место. «Сколько страданий, и все это, так сказать, на пустом месте. Что скрывать, я предпочел бы умереть, чем быть причиной стольких неприятностей для других и самого себя».

За месяц до свадьбы, назначенной на 18 апреля, жизнь Тео била ключом. Выставка Моне в мансарде имела огромный успех, особенно после того, как критик Октав Мирбо разразился «восторженными излияниями» в газете «Фигаро». «Я был в совершеннейшем изумлении, – признавался Тео Йоханне. – Из-за этой выставки мы просто сбились с ног». В редкие свободные дни Тео навещал брата Йоханны Андриса и его супругу в фешенебельном столичном пригороде Пасси, где будущие родственники совершали приятные прогулки по зеленым лесам. В городе младший Ван Гог проводил вечера с друзьями: начиналось все, как правило, с ужина, затем все шли в театр или на концерт, а после вели разговоры в кафе на бульварах, расходясь далеко за полночь.

По желанию Йоханны Тео прослушал «прелестную» Седьмую симфонию Бетховена и комическую оперу Лекока «Маленький герцог» – сладкую, как содержимое бонбоньерки, историю о наивной любви и юношеском кокетстве, напомнившую ему о Йоханне уже в ином ключе. Приходили с визитами дальние знакомые и голландские родственники с пожеланиями счастья в преддверии свадьбы. И как бы долго Тео ни задерживался вечерами, он никогда не возвращался в пустой дом: его сосед де Хан и сам он часто принимали гостей в квартире на улице Лепик.

Изолятор в арльской больнице

В водовороте событий Тео как-то умудрился спланировать свадебные торжества: выбрал сервиз для праздничного ужина, удачно договорился о месте проведения банкета и аренде фраков, распределил денежные подарки между родственниками, договорился со свидетелями и начал уже раздумывать, где бы провести медовый месяц, не забывая заодно интересоваться, как у себя в Голландии Йоханна справляется со своей частью свадебных хлопот («Как поживает твое свадебное платье?»).

Но главное, надо было подготовить новую квартиру – на это по-прежнему уходило очень много сил, – выбор мебели, тканей и обоев порой оказывался мучительным. «Маляры и декораторы закончили работу, но, увы, оказывается, далеко не у всех французов хороший вкус», – писал Тео 25 февраля, в тот самый день, когда Винсента во второй раз увели из дома полицейские. В новой квартире уже развешивали картины, Тео улаживал последние дела, и образцы обоев по-прежнему курсировали в письмах между Парижем и Амстердамом. «Я уже боюсь, что получится слишком мило», – беспокоился он.

Вся эта повседневная суета разворачивалась на фоне внушительной переписки – Тео писал по три-четыре письма в неделю, заново переживая события каждого дня в той реальности, которая сейчас была для него важнее всего: в пространстве любви к Йоханне и мыслей о совместном будущем. «Как я благодарен за то, что перестал быть одиноким, а моя жизнь теперь не бесцельна», – писал он невесте 7 марта. В первый день весны Тео распахнул окна в новой квартире и почувствовал дыхание свежего ветра будущего. «Вдруг заиграл на гитаре уличный музыкант, а девочка лет десяти стала ему подпевать, – вдохновенно писал он Йоханне. – Ее мягкий негромкий голос дрожал в воздухе, выпевая слова, которые было трудно разобрать, – что-то вроде „printemps“, „amour“, „lumièr“. Дражайшая моя, это тебя я должен благодарить за эту минуту». Тео называл невесту «ненаглядной», «горошинкой», «будущей женушкой», она же обращалась к нему «дражайший муженек». Оба считали дни до того момента, когда они снова смогут быть вместе. За шесть с лишним недель до дня свадьбы Тео уже сообщил Йоханне точную дату своего возвращения в Амстердам.

Имя Винсента упоминалось хоть раз в каждом письме: «Из Арля никаких новостей». Порой ясные небеса будущих молодоженов омрачала черная туча – как это случилось в конце февраля, когда Винсента опять поместили в больницу. «На этот раз по просьбе соседей, которые, вероятно, его боятся», – сообщал Тео. К середине марта разговоры о далеком брате свелись к коротким репликам: «Что в Арле?» «Что за досадное пятно посреди безоблачного неба», – сетовал Тео.

Пастор Саль тем временем становился все настойчивей. «Необходимо принять решение, – требовал он, сообщая Тео о третьей принудительной госпитализации Винсента. – Каковы Ваши намерения: Вы собираетесь забрать брата к себе, планируете поместить его в заведение по собственному выбору или же предпочитаете оставить все на откуп полиции? Настал момент, когда нам уже не обойтись без решительного ответа».

На протяжении двух месяцев Тео успешно игнорировал рекомендации перевести Винсента в лечебницу в Эксе или Марселе, где он находился бы под надзором специалистов. Не желая предпринимать оскорбительных для брата действий («Недопустимо, чтобы кто-либо, пусть даже ты или доктор, решился на подобный шаг, не предупредив и не посоветовавшись со мной») и по-прежнему надеясь на исцеление, Тео упорно ждал, что все как-нибудь решится само собой: «Я думаю, единственное, чем мы можем ему помочь, – это позволить поступать так, как он пожелает». Врожденная осторожность заставляла его поддерживать поочередно то благочестивый оптимизм Саля, то почтительную нерешительность Рея, то нежелание брата продолжать лечение («Позволь мне спокойно продолжать работу; если же окажется, что это работа сумасшедшего, что ж, тем хуже»). Неожиданные изменения состояния Винсента, спровоцированные его неведомой болезнью, также не способствовали решительности Тео, который метался между надеждой и обреченностью.

Но если отправить брата в психиатрическую лечебницу было трудно, то привезти его домой – просто немыслимо. К недоумению Саля и Рея (еще 30 декабря 1888 г. в письме к Тео последний выражал уверенность, что пребывание в кругу семьи благотворно сказалось бы на здоровье пациента), младший Ван Гог с самого начала уклонялся от разговоров на эту тему. Предложение сестры Вил перевезти Винсента в Бреду, где она жила со стареющей матерью, Тео также решительно отклонил. «Вот бы Винсент вернулся домой, – писала она. – Ведь это так неестественно, что о нем заботятся другие, а мы ничего для него не делаем. Для меня невыносима мысль об этом». Но, по признанию самой Вил, матери эта идея не нравилась. И теперь, накануне четвертой годовщины преждевременной кончины мужа, она все еще не могла простить сына.

Но Йоханна, в феврале навестившая будущих свекровь и невестку, тоже не пожелала остаться в стороне. «Дорогой Тео, – ласково интересовалась она, – возможно, то, что я скажу, покажется тебе глупым и бестактным, но нельзя ли Винсенту вернуться домой, как любому обычному человеку, который заболел?» Тронутая словами Тео в защиту брата – «возвышенного и благородного духом», – она рассудила, что Винсенту будет лучше в «спокойной, дружелюбной обстановке», а не в больнице или в одиночестве. «Это успокоило бы его нервы, тогда как одиночество, мне кажется, только вернет его в тревожное состояние». А если не в Бреду, то почему бы не в Париж? «Будь он в Париже, ты мог бы без труда навещать его. А сейчас он по-прежнему один и так далеко от нас», – осторожно предлагала Йоханна.

Тео же лихорадочно перечислял причины, почему такое решение проблемы, казавшееся самым очевидным, было неудачным. «Если бы ты только знала его, то вдвойне оценила бы, насколько сложно решить, что можно и что до́лжно сделать… То, как он одевается, то, как ведет себя, – все указывает, что он не такой, как все, и вот уже много лет все, кто видел его, говорят – c’est un fou». Тео допускал, что для художника подобное поведение простительно и даже дает ему преимущество («Многие художники сходили с ума и все же начинали создавать истинное искусство»), но настаивал, что «дома это неприемлемо».

Тео пересказал невесте историю неудач Винсента в Париже, когда модели отказывались позировать художнику, прохожие задирали его, а полицейские прогоняли с улицы, когда он пытался работать. «К концу своего пребывания он был по горло сыт Парижем», – писал Тео. А Париж – по горло сыт Винсентом Ван Гогом. «С ним с трудом ладят даже те, кого можно назвать его лучшими друзьями, – пытался объяснить Йоханне жених. – В его манере разговаривать есть нечто, из-за чего люди либо очаровываются им, либо находят его невыносимым». Тео намекал, что Винсент пария даже среди коллег-художников (загадочно упоминая о «множестве врагов»), и мягко разубеждал Йоханну, уверенную в благотворном влиянии мирной семейной обстановки. «Для него не существует такого понятия, как мирная жизнь в кругу семьи… Он не щадит ничего и никого».

Наконец Тео обратился за поддержкой к Луи Риве, врачу, который лечил Винсента в Париже и наблюдал самого Тео в связи с «нервным расстройством», – за этим диагнозом на самом деле скрывался неумолимо прогрессировавший сифилис. «Риве утверждает, и я с ним согласен, что лучше поместить [Винсента] в самую дурную больницу, чем он будет следить за собой сам, – даже если он будет хорошо себя чувствовать, – сообщал младший Ван Гог в начале марта. – Он настойчиво советовал мне пока не привозить его сюда, поскольку он может представлять опасность как для самого себя, так и для других». На вопрос, почему бы не перевести Винсента в частную клинику в Париже или в одном из пригородов, где брат, как отмечала Йоханна, мог бы навещать его, у Риве, по словам Тео, тоже был готов ответ: «Как правило, лечебные заведения [во Франции] отлично оборудованы и… пациенты, за которыми присматривают бесплатно, получают тот же уход и лечение, как и те, кто платит».

Тео, конечно, ничего не писал Винсенту про деньги, чьи письма пронизывало чувство вины за каждый франк, потраченный на лечение, и за каждый день, проведенный не за работой, которая позволила бы возместить растущий долг. «Если запирать меня в палате необязательно, – писал он в январе, – я смог бы продолжить выплачивать свой долг, который по-прежнему за собой числю». Тео затронул этот вопрос в письме Йоханне, признавшись, какими вложениями рискуют братья. «Хотя он ничего не понимает в деньгах, – писал Тео, защищая придуманную для невесты версию о Винсенте как о человеке бескорыстном и свободном, – он расстроится, если мы потеряем все, что вложили в это предприятие».

Однако сам Тео о деньгах не забывал никогда. Для него, человека, считавшего брак наивысшей формой финансовой ответственности, любое решение или сомнения определяли деньги. Когда сестры Вил и Лис, чтобы помочь оплатить лечение брата, прислали деньги из своей части отцовского наследства, Тео положил их на счет в банк: «Нет причин менять существующую схему лечения [Винсента], а сейчас оно бесплатно». Он понимал: если сестры истратят свою долю, потом они в какой-то момент все равно призовут его, чтобы возместить недостаток средств либо в виде приданого, либо, если не выйдут замуж, в виде пособия на содержание.

И все же в конце февраля младший брат поддался-таки на простодушные уговоры невесты. Однако терзаемый чувством вины Винсент отказался от предложения Тео приехать в Париж. «С твоей стороны очень мило предложить мне переехать в Париж, но, думаю, суета большого города вряд ли пойдет мне на пользу», – писал Винсент за день до того, как жандармы вторично забрали его в больницу. Должно быть, Тео испытал облегчение, но вряд ли удивился отказу брата. Чтобы смягчить собственное чувство вины, а также пытаясь угодить Йоханне, Тео предложил новый план. В попытке вернуть брату энтузиазм по отношению к его «южному проекту» он даже готов был отправить в Арль еще одного художника. «Больше я ничего не могу придумать, чтобы восстановить его душевное равновесие», – пояснял Тео.

Поначалу он рассматривал только кандидатуры соотечественников, вроде Арнольда Конинга или Мейера де Хана. Однако Винсент, мучимый чувством стыда и вины, отреагировал на эту идею с ужасом: «После того, что случилось со мной, я не смею приглашать сюда других художников и подвергать их риску потерять разум, как потерял его я». Целый месяц план Тео не находил никакого отклика: новости от Винсента приходили все реже, зато подробностей истории с петицией становилось известно все больше. Наконец в середине марта Тео удалось уговорить Поля Синьяка – последний собирался провести ежегодный отпуск в Кассисе, живописной деревеньке на морском побережье в ста двадцати километрах от Арля. «Мой знакомый Синьяк собирается в Арль на следующей неделе, и я надеюсь, он сможет что-нибудь сделать», – неопределенно сообщал Тео Йоханне. «Я почти уже собирался отправиться туда сам, – добавлял он в попытке успокоить невесту, – но это было бы бессмысленно».

Вместо этого, как давно уже было запланировано, Тео отбыл в Голландию. Ночной поезд уходил из Парижа 30 марта – Винсенту в этот день исполнилось тридцать шесть лет.

В Арле Винсенту с Синьяком пришлось взламывать дверь. Чтобы воспрепятствовать проникновению в Желтый дом, жандармы не только заперли ставни и опечатали двери, но еще и испортили замок. Кое-кто из недоброжелательно настроенных соседей попытался помешать возвращению сумасшедшего художника и спровоцировал ссору, из-за чего к дому в очередной раз прибыла полиция. Но Синьяку удалось их успокоить: оказалось, что взламывать двери он мог столь же убедительно, как и создавать произведения живописи. «Он вел себя очень здорово, очень прямо и просто, – восхищался Винсент. – Сначала нас не хотели впускать в дом, но в конце концов мы все же смогли войти».

После случайных встреч на берегах Сены за два года до этого художники не виделись и не переписывались. Винсент же день, проведенный с Синьяком, описывал так, будто впервые познакомился с двадцатипятилетним Полем. «Синьяк показался мне очень спокойным, хотя его и считают весьма несдержанным. Но на меня он произвел впечатление человека уравновешенного и знающего себе цену». Они встретились в больнице и, после того как доктор Рей впервые за месяц позволил Винсенту покинуть госпиталь, отправились в город. Когда художники проникли наконец в Желтый дом, Ван Гог показал Синьяку свои картины и даже подарил младшему коллеге одну из них. Они беседовали обо всем: об искусстве, импрессионизме, литературе, политике, – проведя в одиночестве целый месяц, Винсент наконец получил возможность озвучить внутренний монолог.

Ван Гог обрушил на Синьяка все горести и беды, печальный перечень которых был адресован совсем другому человеку. Винсент жаловался на отсутствие приватности в больнице и говорил о возможном переезде в Париж с такой настойчивостью, какой никогда не проявлял в общении с Тео. Он досадовал на дороговизну пребывания в больнице и бранил городские власти за постоянные попытки лишить его свободы, недвусмысленно обвиняя Тео в нежелании спасти старшего брата, в стремлении спихнуть свои братские обязанности на практически незнакомого человека. Подобные мысли «расстраивали» Ван Гога, как впоследствии вспоминал Синьяк, списывая переменчивость в настроениях коллеги на «ужасный мистраль», от которого хлопали оконные рамы. В какой-то момент Винсент распалился до такой степени, что потянулся к бутылке скипидара – в отчаянной попытке заменить им давно запрещенный алкоголь – и начал его пить.

По мере того как брак Тео становился все более реальным, хрупкий мир Винсента все явственнее трещал по швам. Долгие месяцы он отрицал этот факт. После рождественского приступа, когда к нему вернулось сознание, Винсент был склонен трактовать событие не как грядущую женитьбу брата, но как его долгожданное примирение с Андрисом Бонгером. «Не могу передать, как меня радует, что ты помирился с Бонгерами – и даже более того», – писал он брату из больницы в январе. Когда же наконец пришлось признать правду, Винсент поздравил брата довольно холодно («Дом больше не будет пустым») и чуть ли не до самого дня свадьбы упорно избегал называть Йоханну по имени. В начале февраля Винсент недвусмысленно советовал Тео просто «вступить в близость» с девушкой, вместо того чтобы жениться на ней. «В конце концов, на севере это принято», – писал он, язвительно намекая на многочисленных любовниц брата. Наконец Винсент пустился в уничижительные рассуждения по поводу самой идеи брака, который, по его мнению, имел значение лишь с точки зрения соблюдения приличий и был всего лишь не имеющей отношения к любви обязанностью, налагаемой определенным «положением в обществе», и знаком покорности сыновнему долгу.

Но бесконечные отчеты Тео о новой квартире и мечтательные рассказы о Йоханне позволили Винсенту утешить себя иллюзией, которая всегда выручала его, когда брат угрожал жениться. «Если ты обзаведешься надежной семейной гаванью, я тоже окажусь в выигрыше», – писал он Тео, предлагая съехаться вместе. Винсент воображал, как Йоханна станет соратницей братьев в борьбе за новое искусство (точно так же когда-то в Дренте он приглашал присоединиться к их несостоявшейся колонии на пустоши любовницу Тео Мари): «Твоя жена… в любом случае присоединится к нам, чтобы работать с художниками». Как и в Париже (когда Тео в первый раз планировал совместную жизнь с Йоханной), Винсент нафантазировал, что молодожены приобретут загородный дом, который он заполнит картинами. Грядущий священный союз представлялся ему неким слиянием, призванным на долгие годы обеспечить успех совместному предприятию братьев: «Весной ты и твоя жена заложите основу коммерческого предприятия для нескольких последующих поколений. Когда же все будет устроено, я прошу лишь о месте наемного художника».

Месяц, проведенный в больничном изоляторе, обратил все эти фантазии в прах. По возвращении из больницы в конце марта Винсент изменил свое отношение к женитьбе Тео. Целый месяц Винсент напрасно ждал, что брат вызволит его, целый месяц без единого письма от Тео или Йоханны подтвердил его наихудшие опасения. Женитьба Тео сулила ему только одно: забвение. Кроме всего прочего, никто не удосужился проинформировать Винсента о дате предстоящей свадьбы: судя по письмам того времени, он совершенно не был осведомлен о планах Тео, не имея ни малейшего представления, где и даже когда состоится церемония. Родственники словно боялись, как бы он не сел на поезд и не явился на свадьбу брата мрачным призраком, нежеланным гостем без приглашения, чтобы испортить важный день в жизни семьи, как делал это уже не раз.

Не помогло и полученное наконец письмо, в котором Тео призывал Винсента разделить счастье брата и найти жену и для себя. Свое супружеское счастье Тео с определенной жестокостью назвал «подлинным югом». Подобная формулировка вызвала у Винсента пароксизм отчаяния, ведь брат удалялся от него тем путем, по которому сам он пойти уже не мог. «Разумно оставить это [женитьбу] людям более уравновешенным и цельным, чем я… на таком расшатанном и гнилом основании, какое представляет собой мое прошлое, мне никогда не воздвигнуть ничего грандиозного».

К приезду Синьяка, подтвердившему, что Тео рад избавиться от обременительного братского долга, Винсент совершенно ожесточился. Он едко советовал брату не заботить себя мелочами вроде принудительного заточения его, Винсента, в больнице до окончания свадебных торжеств: «Будет лучше, если ты просто оставишь меня здесь… Здесь мне в общем неплохо, хотя, конечно, не хватает свободы и еще многого». В одном из самых мрачных и полных отчаяния фрагментов всей его многолетней переписки с Тео Винсент оставляет не только мысль о браке, но и всякую надежду любить кого бы то ни было, не причиняя им боли: «Разумеется, самое лучшее для меня – не оставаться одному, но я предпочту провести всю жизнь в сумасшедшем доме, чем позволю кому-то пожертвовать для меня своей жизнью». Беседы с Синьяком тоже, по-видимому, были полны горечи от женитьбы брата; те же эмоции переполняют и письмо, написанное Винсентом молодому коллеге сразу после отъезда последнего:

Боже мой, невольно пожалеешь того беднягу, который, обзаведясь необходимыми документами, добровольно направляется туда, где его с жестокостью, с которой несравнима свирепость самых кровожадных каннибалов, заживо женят на медленном огне вышеупомянутых похоронно-помпезных церемоний.

Несмотря на все это, визит Синьяка открыл для Винсента новые горизонты. Присутствие коллеги, возвышенные споры, рабочие ритуалы позволили Ван Гогу еще раз прикоснуться к такой художественной жизни, о которой всегда мечтал. Винсент осмелился мечтать о возможности начать все заново – на этот раз самостоятельно. Крепкое здоровье и ясная голова (как ему казалось) давали шанс на нормальную жизнь. Когда Синьяк пригласил Ван Гога в Кассис (без особого, правда, энтузиазма) «приехать и написать в этом чудном месте пару этюдов», Винсент ненадолго поверил, что они с Синьяком смогут «совместно найти новое пристанище» и создать очередное братство художников под южным солнцем.

Ван Гог послал в ответ восторженное письмо, полное слов и рисунков с заманчивыми образами будущего нового пристанища японизма на Лазурном Берегу. Если мысль о браке пришлось оставить, то уж настоящего друга он мог себе позволить. Упрекая брата в предательстве, Винсент писал Синьяку: «Наилучшее утешение для меня, а может, даже единственное лекарство – чья-то искренняя дружба, даже если она имеет недостаток привязывать нас к жизни крепче, чем нам хочется в дни тяжелых страданий».

Когда задуманный союз с Синьяком – как и многие аналогичные прожекты – не состоялся, Винсент решил заново начать жизнь в Арле. На площадь Ламартин возвращаться было нельзя, поэтому Винсент поручил Салю подыскать квартиру в другой части города. «Мне нужно обзавестись постоянным жильем, – писал он брату в предвкушении грядущего освобождения, – а потом я смогу съездить в Марсель, а то и дальше». Но единственным домовладельцем, с которым удалось договориться Салю, оказался доктор Рей; он согласился сдать Винсенту две «очень маленькие комнаты» в доме своей матери («не сравнить с моей мастерской», – жаловался художник). Планируя выехать из Желтого дома к Пасхе (21 апреля) – такую дату установил владелец дома на площади Ламартин, – Винсент убедил добросердечного доктора, чтобы тот позволил ему работать в больнице и ее окрестностях. К концу марта Винсент прислал брату заказ на краски и сам начал выходить в город за покупкой прочих материалов.

Он начал с реплик собственных работ, словно стал по новой читать привычную мантру: написал пятую «Колыбельную» и еще один портрет почтальона Рулена (старый знакомый заезжал в Арль вскоре после визита Синьяка и вернул Винсента к фантазиям на тему юга в духе Тартарена – края веселых, беззаботных крестьян). Затем Винсент приступил к выполнению обещания, данного в январе, когда казалось, что вот-вот он вернется к нормальной жизни: «Вскоре начнется весна, и я опять примусь за цветущие сады». Первым делом он написал панораму с цветущими персиковыми садами – напоминание о величественных видах Ла-Кро, занимавших его годом ранее; на второй картине он крупным планом изобразил одинокое дерево с перекрученным стволом посреди усеянного одуванчиками моря изумрудной травы – подтверждение справедливости его доводов в пользу «южной Японии».

Воплощением прежних идей оказались также рисунок и картина с изображением больничного двора, запечатлевшие образ арльского Параду: низкие самшитовые бордюры, обрамляющие буйные заросли «незабудок, морозников, анемонов, лютиков, лакфиолей, ромашек», художник перечислил их списком, – тайная жизнь и изобилие среди тюремных стен и сумрачного ритуала умирания.

Для новой жизни Винсент выбрал позицию человека независимого и внутренне спокойного. Он торжественно сообщил Тео, что находится «на пути к выздоровлению», и заявил о решимости не сходить с этого пути. Опасаясь, что любое переживание может вызвать рецидив, и будучи, как никогда, уверен, что сможет усмирить бури, бушующие в его сознании, посредством одной лишь силы воли, Ван Гог обращался к будущему с японской безмятежностью и вольтерьянской насмешливостью. «Я стараюсь сохранять спокойствие вопреки всему», – писал он Тео, приводя в качестве примера одновременно и вольтеровского Панглоса, и возвышенных флоберовских клоунов Бувара и Пекюше. «Лучшее, что мы можем сделать, – это смеяться над нашими маленькими горестями, а заодно, немного, над великими горестями человеческой жизни. Прими это мужественно». Винсент отрекся от суровой реальности натурализма и вернулся к утешительным сентиментальным произведениям своей юности: «Хижине дяди Тома» и «Рождественским повестям» Диккенса. «Я читаю их и предаюсь размышлениям о прочитанном», – признавался он сестре Вил.

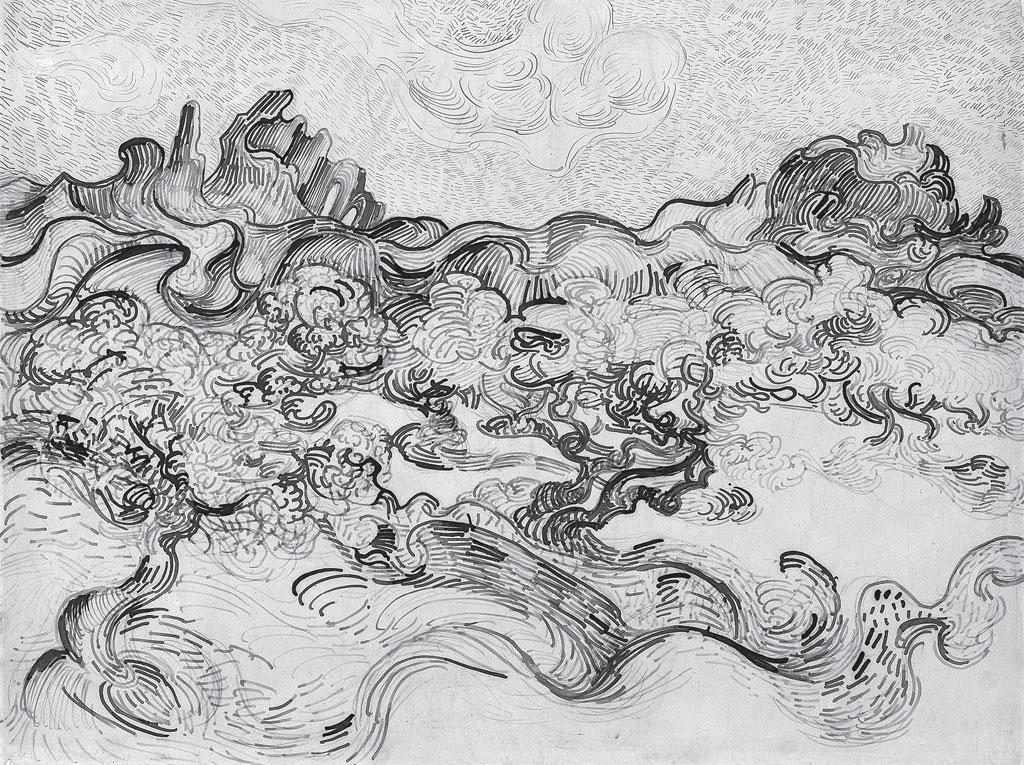

Писал он с той же целью. Подражая японскому монаху, который усмирил своих внутренних демонов, посвятив всю жизнь изучению «одного-единственного стебелька травы», Винсент делал наброски цветов, бабочек и завихряющихся пучков травы. Эти изображения были точны, словно ботанические штудии, но производили впечатление абсолютной абстракции – тесная связь с природой, к которой он порой обращался в прошлом, особенно когда хотел угодить Тео, теперь придавала новое направление творчеству художника.

В поисках образцов чистоты и безмятежности Винсент обращался как в будущее, так и в прошлое. Впервые в жизни он стал находить утешение в науке. Ухватившись за шутливое замечание доктора Рея о том, что любовь вызывают микробы, Винсент вообразил, будто приступы меланхолии и раскаяния тоже «вполне могут быть вызваны микробами», – эта теория позволяла ему расценивать собственные испытания не как неотвратимые мучения, но как «простую случайность» в безучастной вселенной. «Я начинаю считать безумие такой же болезнью, как любая другая, и воспринимаю его как таковую… Почти каждый из наших друзей чем-то болен. Так стоит ли говорить об этом?»

Двор арльской больницы. Холст, масло. Апрель 1889. 73 × 92 см

Но вопреки всем усилиям, призраки неудачи, чувства вины и забвения неумолимо преследовали Винсента. «Ах, если бы только ничто не беспокоило меня! – вдруг восклицал он, рассуждая о том, как будет писать цветущие сады. – Ты видишь – на юге мне везет не больше, чем на севере. Всюду примерно одно и то же». Винсент жаловался брату на «какую-то смутную тоску, причину которой мне трудно определить», и не видел «оснований надеяться на что-нибудь лучшее в будущем». В письмах извинения за «проявления слабости характера», «прискорбную и болезненную неудачу» затеи с Желтым домом выскакивали из-под пера раньше, чем он успевал остановить себя: «Но не будем начинать снова!» В виноватых отчетах упоминались даже суммы, истраченные на покупку новых носков.

Паранойя, потребность в уединении и работе гнали Винсента прочь из больницы, но одновременно перспектива самостоятельной жизни пугала его. «Я покину это место, – робко сообщал он брату, – разумеется, когда представится такая возможность». Каждый раз, когда его «разум будто бы приходил в нормальное состояние», его снова посещало чувство «глубоко засевшего в душе отчаяния» и начинался новый виток кошмара, признавался Ван Гог Синьяку.

Бромид калия, который он принимал, чтобы предотвратить подобные приступы, отуплял сознание. «Не каждый день мой ум бывает настолько ясен, чтобы я мог писать совершенно логично», – признавался Винсент брату. Но если он был не в состоянии вспомнить, какой сейчас месяц, или чувствовал себя слишком усталым, чтобы написать письмо, как он мог жить в одиночестве? Не говоря уже о неспособности удержаться от алкоголя во время длительных отлучек из больницы (несмотря на обещание соблюдать «режим строгой трезвости») и контролировать внезапные приступы тревожных размышлений о судьбоносных событиях, происходящих в Голландии…

Когда, по предположению Винсента, дело было сделано, он написал брату. Винсент пожелал Тео всех благ, поблагодарил за годы любви и доброты, напоследок еще раз попросил прощения за то, что так мало смог дать взамен, и освободил от всех обязательств. С этого момента доброта и любовь Тео принадлежали другому человеку, заботой другого человека было дарить ему утешение. Винсент признал то, чему так противился: пришла пора брату «подарить всю эту любовь – так много любви, как только возможно, – своей жене».

Всего несколько дней назад, накануне свадьбы, Винсент признался Салю: «Я не в состоянии заботиться о себе и контролировать свои поступки. Я чувствую, что стал теперь совсем другим человеком». Ван Гог настаивал: будет лучше, если он «отправится в приют для душевнобольных немедленно».

Это заявление удивило Саля – он искренне полагал, что Ван Гог «окончательно пошел на поправку», «словно бы и следа болезни не осталось». Врачи согласились отпустить Винсента из больницы; удалось договориться о новой квартире. Саль с Ван Гогом даже отправились было подписывать договор аренды, как вдруг внутри Винсента словно что-то надломилось. «Он внезапно признался мне, что пока ему не хватает мужества начать жить самостоятельно, – сообщал пастор, – и что ему будет всяко разумнее и более на пользу провести два-три месяца в доме для душевнобольных».

Палата в арльской больнице. Холст, масло. Апрель 1889. 75 × 91 см

Объявляя о своем решении в письме к брату, Винсент умолял Тео избавить его от необходимости объяснить причину своего поступка. «От разговоров об этом у меня раскалывается голова». Тем не менее почти незамедлительно он сам принялся перечислять брату причины неожиданной перемены намерений в бесчисленных письмах. Некоторые из его объяснений были вполне прозаическими («Я не в себе и не в силах сейчас сам устраивать свою жизнь»), некоторые – поистине душераздирающими («Я провалился „на дно“ жизни, а мое душевное состояние – не только теперь, но и всегда было таковым – смятенное. И несмотря на все усилия, я не вижу способа упорядочить мою жизнь»).

Однако истинная причина была вполне ясна. Винсент делал это ради Тео. «Я решил на время перебраться в убежище ради собственного спокойствия и ради спокойствия окружающих… Прости, что причиняю беспокойство Салю, Рею и, главное, тебе». Как бы то ни было, по мере приближения свадьбы Саль рисовал в письмах к Тео куда менее радужные картины. «Вы не поверите, как беспокоит и волнует Вашего брата мысль о том, что он причиняет Вам неудобство», – писал пастор. Винсент особенно боялся устроить очередную «сцену на публике» – в случае нового приступа после выхода из больницы. Что был бы вынужден предпринять в таком случае Тео? «Мой брат всегда столько делал для меня, а теперь я создаю ему еще больше проблем!» – горько сетовал Винсент в беседах с Салем.

Когда после долгих месяцев ожидания Винсент наконец сделал свой выбор, Тео был разочарован. «Отвратительная» перспектива поместить брата в психиатрическую клинику, пусть даже всего на несколько месяцев, разрушила его надежды на возможность излечения в больнице, подрывала состоятельность его рассуждений о прекрасном безумии Байрона и Дон Кихота и намекала на возможные проблемы с наследственностью – в тот самый момент, когда он стал задумываться о наследнике. Отчаянные попытки Тео убедить Винсента переменить решение, которое далось ему так тяжело, можно объяснить только чувством стыда. Тео не только еще раз пригласил брата в Париж, куда они с Йоханной только что вернулись (отложив на время медовый месяц), он даже высказал предположение, что Винсент, возможно, хотел бы «провести лето в Понт-Авене», куда, как, вероятно, было известно Тео, через месяц собирался приехать Гоген, – идея поразительная в своем безрассудстве.

Не одобрил Тео и клинику, куда пожелал отправиться брат по рекомендации Саля (в письмо, которым пастор информировал Тео о желании брата отправиться в лечебницу, была вложена брошюра). Винсент выбрал небольшую монастырскую лечебницу в Сен-Реми, в двадцати пяти километрах к северо-востоку от Арля, у подножия массива Альпий – скалистых предгорий Альп, склоны которых можно было увидеть на горизонте долины Ла-Кро. Выбор брата – небольшое, частное и дорогое заведение – оказался для Тео неожиданностью после многомесячной переписки, в которой речь шла исключительно о больших государственных (и, следовательно, куда менее дорогих) лечебницах в Эксе и Марселе. Спохватившись, Тео предложил Винсенту все же изучить условия содержания в этих заведениях. И в любом случае, какое бы место ни выбрал Винсент – Сен-Реми или какую-нибудь другую лечебницу, – Тео призывал брата ограничить свое пребывание парой месяцев и предпочитал рассматривать эту госпитализацию не как психиатрическое лечение, но как некий загородный отдых.

Призывы Тео изменить решение или хотя бы отложить переезд в лечебницу лишь подтвердили самые страшные опасения Винсента. Письма брата, полные радостных отчетов о свадебных торжествах и восторженных описаний прелестей обретенного с Йоханной семейного рая, ранили Винсента. «Мы совершенно понимаем друг друга и потому испытываем столь полное взаимное удовлетворение, которое делает нас двоих счастливее, чем я могу передать», – писал Тео Винсенту, каждым необдуманным восклицанием причиняя брату невыносимые страдания. «Все идет лучше, чем я когда-либо мог представить, я никогда не смел мечтать о таком счастье».

Сопротивление и нечуткость Тео лишь провоцировали Винсента, и он придумывал все более экстравагантные способы обрести независимость: «Если бы я мог выйти из положения, завербовавшись на пять лет в Иностранный легион, то предпочел бы военную службу». Расстроенный тем, что стоимость лечения в Сен-Реми оказалась выше, чем предполагалось изначально, и возможным запретом на занятия живописью за пределами лечебницы, Винсент вообразил, что сможет обрести избавление на самом южном юге – в песках Аравии. Там он всегда был бы «под присмотром» (к тому же совершенно бесплатно!) и мог бы продолжить работу в казармах легиона. Там ему «точно так же, как и в больнице, пришлось бы следовать правилам», благодаря чему он мог чувствовать себя намного спокойнее. А спустя пять лет Винсент «оправился бы, поуспокоился и в большей степени стал бы хозяином своих поступков». А главное, там можно было бы избавиться от чувства вины. «Живопись требует огромных расходов, и осознание того, как велик мой долг, подавляет меня и повергает в ужас. Я мечтаю, чтобы это поскорее закончилось».

Как бы ни пугали Тео угрозы Винсента завербоваться в Иностранный легион («Ведь ты задумал это как акт отчаяния?» – с укором спрашивал он старшего брата), еще больше испугала его присланная братом газетная статья, где речь шла о некоем художнике-самоубийце из Марселя. «Там упоминается Монтичелли», – многозначительно подчеркивал Винсент, напоминая о выдающемся художнике юга, – мысли о его бесславной смерти (по слухам, Монтичелли покончил с собой) после неудачи с Желтым домом преследовали Винсента. «Увы! Вот еще одна печальная история». Не потерпи он сам столь сокрушительное фиаско, возможно, он смог бы спасти своего неизвестного товарища: «А ведь мастерская должна была служить не мне, но всем художникам вроде того несчастного, о котором написано в приложенной к этому письму статье». Теперь от мечты остались лишь горькое разочарование, новые расходы и верный Тео. «Если бы не твоя дружба, меня безжалостно довели бы до самоубийства. И как бы я ни был труслив, я все-таки решился бы прибегнуть к нему», – предупреждал Винсент упорствующего брата.

В конце концов, у Тео не было выбора. Он согласился выделить дополнительную сумму и написал необходимое заявление в Сен-Реми (разместить Винсента он попросил по самому дешевому «третьему классу»). При этом младший Ван Гог не преминул заверить больничного врача, что изоляция брата была «необходима, скорее чтобы предотвратить возвращение прежних приступов, а не потому, что его психическое состояние теперь нестабильно». Винсенту в качестве утешения он сумел предложить лишь следующее: «С определенной точки зрения твое положение не так уж и плачевно, хотя со стороны может казаться иначе… Не падай духом, несомненно, твоим бедам скоро придет конец».

В начале мая Винсент собрал все, что оставалось еще в Желтом доме. Работа оказалась мучительной. Во время длительного отсутствия постояльца хозяин не топил комнаты, а во время половодья воды близлежащей реки подступили практически к порогу. В холодной сырой темноте на стенах выступила влага и селитра, повсюду расползлась плесень. Многие рисунки и картины были уничтожены. «Я был потрясен: погибла не только мастерская, но и напоминания о ней – мои этюды». Перебирая обломки крушения «южной мастерской», художник пытался спасти то, что еще было возможно. Мебель он перетащил в комнату над инфернальным ночным кафе Жину. На сортировку и сушку картин ушло несколько недель. Он снимал их с подрамников одну за другой – любимые «Колыбельные», «Спальню», «Сеятеля», «Стул», «Звездную ночь», «Подсолнухи», перекладывал газетной бумагой, упаковывал в ящики и отсылал в Париж, сопровождая записками с виноватыми пояснениями: «Среди них немало мазни, которую лучше уничтожить… ты уж выбери сам и сохрани то, что сочтешь стоящим».

Терзаясь сожалением, разочарованием и раскаянием, Винсент упаковывал картины. В новой квартире он остался всего на несколько ночей – одиночество и кошмары заставили художника вернуться в больницу, где он и провел свои последние дни в Арле.

Эти последние дни определенно выдались грустными… Но прежде всего мне было грустно, кажется, из-за того, что все это было подарено мне тобой с такой большой любовью, и что на протяжении долгих лет ты единственный поддерживал меня, и что теперь тебе вновь приходится вновь выслушивать эту печальную историю.

Оглянувшись вокруг, Винсент увидел не мастерскую, но «кладбище» и произнес полную отчаяния эпитафию: «Картины увядают, как цветы». В последнем письме из Арля он вспоминал пройденный им путь – словно вся жизнь промелькнула перед его глазами. Он вспоминал крестьян Милле и «серую голландскую палитру», предостерегая брата: «Не превращайся все-таки в абсолютного импрессиониста и не теряй из виду то хорошее, что можно встретить где-то еще». Винсент составил длинный перечень любимых художников, сетуя, что и им грозит забвение. О себе же он писал: «Как художнику мне никогда не стать чем-то значительным, я совершенно уверен в этом».

Но даже сейчас, выражая сомнение, что для него имеет смысл продолжать заниматься живописью, до отъезда Винсент умудрился написать еще две картины. Обе изображали дороги. Первая – «испещренную солнечными бликами и пятнами тени» аллею парка, где под густым пологом цветущих каштанов резвится счастливое семейство. Другая – пустынную, изрезанную колеями дорогу, уходящую вдаль. По ее обочинам, заросшим пучками лугового мятлика, – ряд стриженых ив, израненные и покореженные стволы которых тянутся к горизонту насколько хватает глаз.

Глава 39

Звездная ночь

Монастырская лечебница Сен-Поль-де-Мозоль (Святого Павла у Мавзолея) расположилась в горной долине, которая влекла к себе странников еще со времен Древнего Рима. Одни сравнивали скрытую в горах лощину с волшебными ущельями Швейцарских Альп. Другим зеленые поля и оливковые рощи напоминали холмистые тосканские пейзажи. «Истинная Италия, прекраснейшая из горных долин» – так отзывался об этих краях Шарль Гуно. Кому-то виделось здесь подобие аттических холмов Древней Греции – легендарной Аркадии.

Грозные вестготы в свое время предпочли близлежащие скалистые вершины, на одной из которых, на юго-западной оконечности Альпийской возвышенности, подобно орлиному гнезду, был высечен из твердой горной породы замок Ле-Бо, невероятным образом разместившийся на гигантской известняковой стене, обращенной к дельте Роны. Цивилизаторам-римлянам, однако, больше приглянулась удаленная плодородная долина, укрытая за скалистым гребнем, где, как им казалось, было безопаснее, а холмистый ландшафт напоминал о родине. Заповедный покой этих мест настолько поразил их, что римляне построили здесь небольшой городок Гланум, предназначенный исключительно для отдыха и восстановления физических и душевных сил.

К XII в. Гланум был разобран до последнего камня, чтобы отстроить близлежащий Сен-Реми, однако оздоровительный потенциал местности нашел новое воплощение в рассказах о чуде (посох, воткнутый в землю, зацвел), после чего в долине тут же основали монастырь и назвали в честь самой значимой реликвии, оставленной здесь римлянами тысячу лет назад, – надгробного монумента в виде башни. За последующие восемь столетий монастырская церковь Сен-Поль-де-Мозоль приняла не одну тысячу паломников; особенно стремились сюда те, кто жаждал успокоить смятенный ум и ослабевший дух. Под защитой гор монастырь пережил все эпидемии чумы, все разрушительные катаклизмы, из-за которых обратились в руины многие его собратья на равнинах. В начале XIX в. здоровый климат, безмятежные просторы и легенды о целительной силе этих мест превратили старинный монастырь, который к этому времени уже представлял собой внушительный комплекс зданий, в лечебницу для душевнобольных.

Лечебница Сен-Поль-де-Мозоль, Сен-Реми

Католическое наследие монастыря Сен-Поль должно было насторожить обоих братьев, но в рекламной брошюре лечебницы о религии почти не говорилось, вместо этого упор делался на более древние средства лечения – языческую силу деревьев и рощ и горного воздуха под «голубой глазурью неба».

Воздух, свет, простор, большие прекрасные деревья, качественная свежая питьевая вода, струящаяся с гор, и удаленность от любых крупных населенных пунктов – этим руководствовался ученый основатель лечебницы, выбирая место для своего заведения.

О монашеских орденах августинцев, бенедиктинцев, францисканцев, члены которых некогда молились под романскими сводами монастыря Сен-Поль, напоминали лишь несколько монахинь, помогавших персоналу лечебницы. Они выполняли свои обязанности с той же методичностью и абсолютным неземным спокойствием, с каким совершали утренние и вечерние службы. После мучительной двухчасовой поездки на поезде через Альпы над пугающими ущельями, известными со времен Данте как Врата ада, Винсент должен был увидеть расположенную в низине лечебницу с аллеей деревьев у входа, ухоженными садами и зеленеющими полями такой же, какой ее видели до него многочисленные паломники, – островом покоя в мире, полном тревог и опасностей.

Сохраняя дух римского Гланума, Сен-Поль-де-Мозоль функционировал скорее как курорт, а не как лечебница. За исключением монастырского ритуала общей трапезы и часа, отведенного для купания, в остальное время пациенты были, как правило, предоставлены сами себе; персонал внимательно наблюдал за ними на расстоянии. Поскольку церковь уже больше не поддерживала лечебницу, основным источником дохода стали обеспеченные представители среднего класса – те, кто хотел уберечь родственников от переполненных и малопривлекательных государственных лечебниц; здесь им обещали чистоту, качественное питание («изобильное, разнообразное, даже деликатесное»), частые прогулки, живописные виды, отопление и современные методы лечения, под которыми понималось «ласковое и доброжелательное» обращение с больными (без наручников и смирительных рубашек) и программа «физического труда и развлечений».

Удобства, естественно, различались «в зависимости от класса размещения», но стадо швейцарских коров обеспечивало «молочными продуктами в достаточном количестве» всех постояльцев. В лечебнице были отдельные помещения для занятий физическим трудом для женщин (шитье) и развлечений для мужчин (бильярд). В библиотеке можно было брать «иллюстрированные журналы, книги и различные игры, подходящие для отдыха». Для пациентов с соответствующими наклонностями была предусмотрена возможность заниматься музыкой, писать или рисовать. Члены семей могли навещать родственников и встречаться с ними в специальной гостиной. Постояльцы с «высоким общественным статусом» получали отдельные апартаменты, где их могли обслуживать «преданные слуги из дома».

Пациентам рекомендовали как можно больше времени проводить на воздухе: гулять по длинным аллеям, обсаженным высокими узловатыми соснами, чьи стволы ветер заставлял изгибаться в виде изящных запятых, или по тропинкам с зарослями ирисов и лавровых кустов по краям или просто сидеть на одной из многочисленных каменных скамеек, выстроившихся по периметру дворов с арочными галереями, и слушать плеск фонтана или наблюдать за ласточками, вьющими гнезда в изгибах старинных арок.

Но, несмотря на заманчивые обещания рекламного буклета, более половины комнат пустовали – прошли времена, когда все нужды приюта оплачивались за счет пожертвований, а для лечения душевных болезней призывали не врача, но священника. Прибыв в Сен-Поль 8 мая, Винсент оказался десятым пациентом мужского пола; женщин было вдвое больше – помешательство считалось тогда преимущественно женским недугом. Сокращение финансовых поступлений сказалось и на описанных в брошюре «первоклассном питании» и «ухоженных садах». Еда, которую подавали каждый день в трапезной, была, по мнению Винсента, «так себе» и даже «слегка несвежей» – мяса поменьше, бобов побольше, – «как в каком-нибудь кишащем тараканами парижском ресторанчике или школе-интернате». В «запущенном саду» месяцами никто не подрезал деревьев и кустарники и не выпалывал сорную траву. Все это наполняло старые каменные здания атмосферой упадка, которая едва ли способствовала духовному возрождению.

Возглавлял это не слишком процветающее предприятие доктор Теофиль Пейрон, толстый вдовец в очках, человек вспыльчивый и страдающий подагрой. По закону руководить лечебницей должен был врач, а не священник, однако для лечения «психических расстройств» главврачу совершенно не обязательно было обладать специальными знаниями. По образованию Пейрон был офтальмологом, а практический опыт получил, работая врачом в военно-морском флоте. Сен-Поль был для него своеобразной пенсионной синекурой, и, кроме общемедицинских знаний, офицерской одержимости порядком и бухгалтерского внимания к расходам, он ничего сюда не привнес. Он требовал вести строгий учет прибытий и отъездов и постоянно урезал бюджет. Ненадлежащее поведение влекло за собой немедленное наказание: провинившегося изолировали в уединенном внутреннем дворе или, в худшем случае, помещали в удаленную палату, на манер гауптвахты, подальше от остальных «постояльцев».

В этом размеренном, подконтрольном, упорядоченном мире Винсент буквально расцвел. «Я думаю, что поступил правильно, приехав сюда, – писал он спустя всего несколько дней после прибытия. – Никогда еще я не чувствовал себя так спокойно». Он любовно описывал брату мельчайшие детали чистого, хорошо освещенного пространства, которое теперь называл домом. «Меня поселили в маленькой комнатке, оклеенной серо-зелеными обоями, с двумя занавесями цвета морской волны с набивным рисунком в виде очень бледных роз… Эти занавеси… очень милы». Винсент восхищался старым креслом, словно оно было подобрано специально для него: «Оно обито крапчатой гобеленовой тканью в духе Диаса де ла Пеньи или Монтичелли, испещренной коричневым, красным, розовым, белым, кремовым, черным, незабудковым и бутылочно-зеленым». Окно, конечно, было забрано решеткой, но за ним «виднелось обнесенное стеной пшеничное поле – пейзаж в духе ван Гойена, над которым по утрам во всем своем великолепии восходит солнце».

В монастырском покое лечебницы, вдали от жандармов, кредиторов, домовладельцев, уличных мальчишек и шпионящих соседей, Винсент обрел безмятежность, которой всегда жаждал. «Там, где мне приходится подчиняться правилам, я чувствую себя спокойно», – писал он ранее. Здесь он получал пусть и не слишком обильное, но регулярное питание и мог умеренно выпивать, не будучи вынужденным противостоять соблазнам привокзального кафе. Днем он имел возможность бродить по территории монастыря, наслаждаясь ароматом растений и чистым воздухом («С высоты видно куда дальше, чем дома»), или просто сидеть, любуясь пейзажем («Голубое небо никогда меня не утомляет»).

Дважды в неделю Винсент принимал двухчасовую ванну – терапевтическая процедура, которая, по словам Ван Гога, «отлично успокаивала». По ночам он мог сидеть в своем монтичеллиевском кресле, читать книгу или газету и курить в свое удовольствие. Никакие картины – призраки прошлого – не смотрели на него со стен: все они были либо отправлены Тео, либо остались в Арле. С его плеч пал огромный груз честолюбивых стремлений и ожиданий. «Больше нет нужды жить ради великих идей, поверь мне, настало время посвятить себя малым. Благодаря этому я чувствую несказанное облегчение». Так как деньги на содержание теперь не проходили непосредственно через руки Винсента, он хотя бы на время мог избавиться от мучительной ежедневной необходимости «зарабатывать на жизнь», от тягостных мыслей о том, насколько велик его долг перед братом, и сознания собственной никчемности. Даже мистраль больше не мучил его. «Мистраль (благодаря тому, что местность здесь гористая) кажется здесь не таким надоедливым, как в Арле, который первым встречает его».

Остальные ветры тоже переменили свое направление в пользу Винсента. По сравнению с жителями Арля пациенты Сен-Поля являли собой образец любезности и сочувствия. «Они говорят, мы должны терпеливо относиться к другим, тогда сможем ожидать терпения и в свой адрес, – сообщал Винсент. – Мы отлично понимаем друг друга». Впервые за всю свою художественную карьеру он получил возможность рисовать и писать на публике, не боясь быть осмеянным и стать жертвой хулиганства. В чопорной Гааге в него плевали, из Нюэнена изгнали, в Арле кидали в него камнями. Под сенью окруженного аркадами сада лечебницы Сен-Поль-де-Мозоль, где Винсент проводил бо́льшую часть времени, художник наконец обрел покой, необходимый ему для работы и лечения.

Ванны, лечебница Сен-Поль-де-Мозоль

Рядом с ним пациенты как ни в чем не бывало продолжали играть в мяч или шашки. Иногда они останавливались понаблюдать за его работой, но всегда только на почтительном расстоянии. В отличие от «славных жителей Арля» товарищи по лечебнице «вели себя деликатнее и вежливее: они не мешали». На самом деле Винсент наслаждался их неискушенным вниманием, замечая: «Мне всегда очень хотелось писать для тех, кто не понимает художественной стороны картины».

Согласно описанию Ван Гога, пациенты лечебницы Сен-Поль в большинстве своем были людьми вежливыми и утонченными. Человек, играющий в мяч, пока Винсент писал, или сидящий рядом с художником в трапезной, в равной степени мог оказаться жертвой семейной ссоры («несчастным богатым пациентом не в себе», выражаясь словами Ван Гога) или непонятым чудаком, настаивавшим на том, чтобы одеваться для путешествий (шляпа, трость и пальто), даже отходя ко сну. Был там несостоявшийся студент-правовед, который, согласно документам, «чрезвычайно переутомил мозг», готовясь к экзаменам; еще одного пациента обвиняли в педофилии. Как минимум один больной имел диагноз «идиот», поскольку был в состоянии лишь мычать и кивать. Винсент нашел в нем идеального слушателя. «Я могу иногда поговорить с [ним]… потому что он не боится меня». Были там, конечно, и те, что кричали или выли по ночам. У других, как и у Ван Гога, случались неожиданные припадки паранойи и галлюцинаторной паники. Но когда подобное случалось, остальные пациенты не бежали прочь, но бросались их успокаивать еще до прибытия санитаров. «Люди здесь хорошо знают друг друга и помогают друг другу, когда у одного из них начинается приступ».

Ван Гог верил, что такая забота способна помочь даже в самых тяжелых случаях, и рассказывал о новом пациенте, молодом человеке, который «все ломает и кричит дни и ночи напролет. А еще он разрывает смирительные рубахи… он перебил все, что было в комнате, поломал кровать, переворачивает тарелки с едой и т. д.». Все это весьма печально, но Винсент был уверен, что товарищи по лечебнице, особенно старожилы, будут «ухаживать за ним и следить, чтобы он не нанес себе повреждений», когда наступит очередной приступ. «Здешний персонал терпелив и в конце концов справится даже с ним», – с уверенностью предсказывал он.

В соответствии с той же странной логикой любой всплеск эмоций, любой припадок и крик в ночи успокаивал Винсента, избавляя от собственных тревог. «Наблюдая реальную жизнь всевозможных сумасшедших и чокнутых в этом зверинце, я избавляюсь от смутного страха, перестаю бояться безумия». И каждый раз, когда одни пациенты помогали другим, Винсент ощущал себя частью некоего сообщества (как десять лет назад в Боринаже, где увечные шахтеры ухаживали друг за другом) – не сборища сумасшедших и изгоев, но общности людей, проникнутых духом товарищества и взаимного утешения. «Есть и такие, кто постоянно вопит и обычно пребывает в невменяемом состоянии, в то же время здесь есть место настоящей дружбе», – отмечал он.

Если режим и дружественный настрой окружающих упорядочивали повседневную жизнь Винсента, встречи с доктором Пейроном помогали рассеять туман в голове. Из арльской больницы Ван Гог прибыл с официальным диагнозом «истерическое помрачение сознания на фоне общего делирия». Согласно отчету именно в результате обострения симптомов этого психического расстройства в декабре Винсент отрезал себе часть уха. Однако доктор Рей также сообщил Пейрону, что подозревает у пациента «нечто вроде эпилепсии», подразумевая не известную с античных времен форму заболевания, при которой конечности начинали дергаться и человек падал наземь (так называемая «падучая»), но своеобразную ментальную эпилепсию – паралич сознания: разрушение способности мыслить, воспринимать, логично рассуждать и выражать эмоции, – происходящий исключительно в мозгу и часто провоцирующий больного на странное поведение и резкую смену настроения. Из всех врачей, лечивших Винсента в Арле, только молодой стажер Рей имел более-менее отчетливое представление об этом лишь недавно описанном варианте древней и страшной болезни.

О существовании бессудорожной эпилепсии врачи во Франции и других странах знали к этому моменту уже на протяжении пятидесяти лет, но ее причины и с трудом вычленяемые симптомы долгое время затрудняли распознавание. Варианты названия свидетельствуют о том, как сложно было его определить. Медики называли это заболевание «латентной» или «скрытой» эпилепсией из-за долгих периодов затишья между приступами, во время которых пациент мог вести относительно нормальную жизнь, не осознавая, что «демон» уже живет внутри его. Неявные причины и разнообразие форм позволяли назвать болезнь «замаскированной» эпилепсией. Некоторые врачи вообще отказывались диагностировать ее как эпилепсию с учетом неясной симптоматики. Были и те, кто называл эту патологию «интеллектуальной болезнью», поскольку основной мишенью становились высшие мозговые функции, но пытались систематизировать невидимые глазу припадки по тому же принципу, что и для видимой эпилепсии: на тонико-клонические (grand mal) и короткие абсансы (petit mal). Ряд специалистов (к ним относился и Рей) называли этот недуг просто «разновидностью эпилепсии», чтобы заполнить концептуальный пробел между самым явным для окружающих психическим недугом и его самым скрытым проявлением.

В Арле Рей уже обсуждал этот диагноз с Винсентом (которого беспокоило, что Иностранный легион может не принять в свои ряды «эпилептика») и даже показывал ему обнадеживающую статистику по распространенности и относительной безобидности заболевания в целом. «Во Франции пятьдесят тысяч эпилептиков, госпитализировано из которых всего четыре, следовательно ничего особенного в этом заболевании нет», – жизнерадостно сообщал Винсент брату. Рей объяснял, как припадки латентной эпилепсии могут иногда провоцировать галлюцинации – слуховые, визуальные и обонятельные, – способные заставить жертву заболевания наносить себе увечья: откусывать язык или отрезать уши.

Если Рей описывал Ван Гогу особенности поведения эпилептика, сформулированные двумя поколениями французских медиков, Винсент явно должен был видеть в зеркале похожего персонажа. «Предрасположенные к раздражительности и агрессии» латентные эпилептики шокировали и пугали родственников и друзей частой переменой настроения, чрезмерной возбудимостью, сумасшедшим стилем работы и «ненормальной психической активностью». Любая, даже самая ничтожная, обида могла привести латентного эпилептика в состояние гнева или, еще хуже, «эпилептической ярости», которую выдающийся французский психиатр Бенедикт Морель описывал в 1853 г. как «концентрированную в ужасных поступках энергию молнии». Латентные эпилептики находились в постоянном движении, в их жизни, как и в сознании, никогда не было стабильности: они никогда не оставались долго на одном месте, поскольку их дикие, непредсказуемые выходки раздражали, отталкивали и в конечном итоге приводили в ярость всех окружающих.

Описание это настолько точно подходило к Винсенту, что Пейрон, который, вероятно, узнал мнение Рея заранее, сразу же подтвердил диагноз молодого стажера и спустя всего двадцать четыре часа после прибытия Ван Гога уже записал в больничный журнал: «В свете всех фактов, полагаю, что г-н Ван Гог периодически страдает своеобразными эпилептическими припадками». (Винсент сообщал Тео: «Насколько я знаю, местный врач склонен видеть в случившемся со мной проявление эпилепсии».) На протяжении последующих недель Пейрон несколько раз беседовал с Винсентом, подробно записывая историю пациента и его семьи. Как добросовестный, пусть и не слишком чуткий, наблюдатель, он подтвердил диагноз Рея. «У меня есть все основания полагать, – писал Пейрон Тео в конце мая, – что приступы, которые перенес [Ваш брат], – результат эпилепсии». По свидетельству одного из коллег, главный врач лечебницы Сен-Поль, офтальмолог по профессии, «тем не менее был в курсе всего, что было известно тогда о психических заболеваниях», и во время своих бесед с Винсентом, без сомнения, дополнил портрет латентного эпилептика, намеченный в общих чертах Реем.

Заболевание часто впервые давало о себе знать в детстве, проявляясь в виде «озорства, непоседливости и раздражительности», писал ведущий специалист в этой теме, английский невропатолог Уильям Говерс в 1880 г. Причиной припадка могло стать что угодно – от яркого солнца и алкоголя до деструктивных эмоций, в особенности чувства вины. Возбуждение от «глубокого психического страдания» было самым распространенным предвестником припадка. Пациенты описывали, будто вдруг ощущали себя в ловушке кошмара, происходящего наяву, или «падающими в бездну». Считалось, что припадок могут вызвать укоры совести, особенно в случаях, когда жертву болезни преследовали необъяснимые и непреодолимые злоключения. Причиной приступа могли стать болезненные воспоминания и религиозная одержимость – чаще всего это касалось одержимости грехами, которые, по мнению больного, невозможно было отмолить.

Приступы часто сопровождались внетелесными ощущениями: психика больного словно бы разделялась или проецировалась на другие субъекты – субъекты, которые порой обретали собственный голос. Пациенты начинали бормотать какую-то бессмыслицу и действовать «автоматически», не контролируя свои действия сознательно, а то и вообще их не осознавая. Это и было сигналом начала припадка – самого опасного периода (для самого больного в особенности). Отличительными признаками этого состояния были буйство и судорожные вспышки ярости. В такие моменты больной был способен на убийство или на самоубийство. За припадком почти всегда следовала потеря сознания: глубокий беспокойный сон, после которого больной просыпался, не имея никаких воспоминаний о случившемся. Последующие дни и недели проходили в так называемом «эпилептическом ступоре» – сумеречном состоянии апатии и раздражения, характеризующемся ощущением бесцельности существования и убийственного раскаяния.

Когда Винсент признался, что в его роду уже бывали эпилептики, доктор Пейрон окончательно уверился в поставленном диагнозе. Специалисты по латентной эпилепсии были далеки от единодушия, но один момент не вызывал у них никаких разногласий: независимо от формы и происхождения эпилепсия должна была передаваться по наследству. Рассказы Винсента не оставляли сомнений, что ему было от кого унаследовать психические отклонения. Согласно неожиданно откровенной записи в семейной хронике, дед художника Виллем Карбентус умер «от душевной болезни». Сестра матери Винсента Клара, старая дева и затворница, всю жизнь страдала эпилепсией. Другой дядя Винсента по матери покончил жизнь самоубийством. Дядя Хейн, брат отца, в тридцать пять лет – примерно в том же возрасте, что и Винсент, – пережил первый «припадок падучей, после которого так никогда и не восстановился полностью». Хейн отошел от дел, после того как регулярные припадки «наполовину парализовали» его, и, как записала в семейной летописи его сестра, скончался до срока. Его болезнь семья сохраняла в тайне. Согласно той же семейной хронике, еще один дядя Винсента по отцу, адмирал Ян, в сорок лет тоже страдал от непонятных «приступов». И у дяди Сента, помимо прочих проблем со здоровьем, также бывали некие «припадки». Как минимум двое из кузенов Винсента страдали психическими расстройствами. За год до смерти Дорус упоминал в письме к Тео, что один из его племянников – Хендрик, сын адмирала Яна, «страдал тяжелыми эпилептическими припадками», после чего был помещен в лечебницу, где, по всей вероятности, покончил с собой. В медицинской карте Винсента Пейрон записал: «То, что произошло с этим пациентом, – лишь продолжение того, что случилось с несколькими членами его семьи».

Озарение, посетившее Пейрона, было отголоском принятого в среде его коллег – да и вообще в его эпоху – убеждения, что ключ к пониманию человеческого поведения кроется в наследственных особенностях. В 1857 г., за два года до появления «Происхождения видов», ведущий французский специалист по латентной эпилепсии Бенедикт Морель опубликовал трактат о психических болезнях («Traité des Dégénérescences Physiques, Intellectuelles et Morales de l’Espèce Humaine»), в котором эволюционные теории рассматривались в куда более мрачном свете, чем в знаменитом труде Дарвина. Согласно идее Мореля, не только эпилепсия, но и все психические отклонения – от невроза до кретинизма (равно как и физические несовершенства, и личные аномалии) – были результатом постепенного ухудшения генетических качеств, процесса, названного ученым «дегенерацией». Судьба семьи – или целой расы – могла зависеть от совокупного влияния генетических «загрязнителей», способных даже менять анатомию человека.

Во Франции конца XIX в. теория Мореля способствовала формированию свойственного рубежу столетий пессимизма. В век бесконечных революций с их пирровыми победами, рассыпающихся империй и в особенности после унизительного поражения Франции в войне с Пруссией идея Мореля о том, что враг находится внутри, что раковая опухоль слабости и ущербности подтачивает жизненные силы нации, овладела общественным сознанием. Так же как большинство психиатров и директоров психиатрических клиник во Франции, Пейрон принял теорию Мореля: с одной стороны, она подкрепляла авторитет профессии (согласно ей Пейрон и его коллеги оказывались ни больше ни меньше как защитниками генетического наследия нации), а с другой – помогала отвоевывать высшую власть над человеческим сознанием у священников, френологов и цирковых гипнотизеров. Пейрон, в прошлом офтальмолог, как-то сказал: «Прежде я лечил глаза, которыми смотрит тело, теперь я лечу глаза, которыми видит душа; это одна и та же работа».

Выдвинутая Морелем теория дегенерации – окончательное и самое мрачное выражение присущего эпохе интереса к «типам» (не избежал этого увлечения и Винсент) – еще соберет свою страшную жатву в XX в.: от кампаний по стерилизации до лагерей смерти. Но для Винсента она стала шансом на освобождение. Представив медицинское объяснение бушующих в его сознании бурь, Пейрон снял с плеч Винсента тяжкий груз прошлого. «Жизнь моя была весьма беспокойной, – писал Винсент накануне приезда в Сен-Поль, – все эти горькие разочарования, лишения, перемены не дают мне полноценно и естественно развиваться как художнику». Диагноз Пейрона не только избавил Винсента от необходимости полагаться только на свои силы, но и вернул ему утраченное ощущение личного контроля над своей судьбой. «Если ты осознаешь свое состояние, – объяснял он Тео, – если отдаешь себе отчет, что велика вероятность нового кризиса, можно подготовить себя к нему, чтобы ужас и отчаяние не застали тебя врасплох».

Кроме того, Винсент – пусть и на время – избавился от неотступного чувства вины. Если картины не продавались, а сам он не мог себя содержать, то была не его вина – он просто стал жертвой болезни. «К несчастью, нравится нам это или нет, все мы обречены жить в наше время и страдать его недугами», – писал Ван Гог, повторяя мысль Мореля. Да, он был болен, так же как и прочие, – его болезнь была ничуть не ужаснее других, будь то «туберкулез или сифилис», настаивал Винсент, по-видимому не замечая иронии, скрывавшейся в его утверждении. Если же и была чья-то вина, то искать ее надо было не в его прошлом, но в прошлом предшествующих поколений; ошибки, промахи – за все это нес ответственность не он, но его семья, не знающая прощения и милосердия.

В стремлении вдохнуть жизнь в этот новый образ освобождения и искупления Винсент начал собирать «asile imaginaire» – воображаемую клинику для художников, виной неудачам, безвестности или безумию которых, подобно его собственным, был пресловутый недуг эпохи. Ван Гог составил длинный список из жертв несправедливых обвинений: Труайон, Маршал, Мерион, Юндт, Маттейс Марис и, конечно, Монтичелли – и убедил себя, что творческая ясность неизбежно вернется к нему, как вернулась к ним. «Среди художников так много тех, кто, несмотря на периодические нервные расстройства или эпилептические припадки, все же продолжает двигаться вперед, а для художника этого, кажется, достаточно, чтобы создавать картины».

Избавившись от груза вины, Винсент наслаждался новой жизнью. Его всегда влекли заведения, связанные с ограничением свободы: сиротские приюты и богадельни Гааги; сам он лелеял мечту создать монастырь современного искусства на юге (в 1882 г. подобное место – больничный сад с прогуливающимися в нем выздоравливающими, «мужчинами, женщинами, детьми», – казалось ему «прекрасным, совершенно прекрасным»). Ван Гог собирал гравюры с больничными сюжетами и подробно описывал собственные визиты в больницы, даже если речь шла о самом тяжелом лечении; не далее как в Арле он подумывал о том, чтобы самому наняться в санитары. «У больных, вероятно, следует учиться жить», – писал он как-то брату.

В свое время Винсент резко воспротивился планам поместить его в лечебницу в Геле, но причиной было то, что инициатива исходила от отца. Теперь же, когда неумолимого пастора не было в живых, а медицинская наука прогнала прочь его призрак, Винсент наконец мог насладиться почти монастырским укладом и спартанской простотой, к которым так давно стремился. «Лечение» практически сводилось к регулярным дозам бромида (в качестве успокаивающего средства), долгим погружениям в каменную ванну, приемам пищи по расписанию (мясо ограничивали, считали, что оно слишком возбуждает), умеренному потреблению алкоголя (вино выделялось в ограниченном количестве) и успокаивающей рутине будней в заколдованной долине. Подобно героям и героиням своих любимых романов, Винсент обрел в закрытом монастыре-санатории покой, которого ему всегда так не хватало во внешнем мире, и, так же как эти герои, он постепенно начинал воспринимать этот внешний мир как настоящий сумасшедший дом.

Через пару дней после прибытия Винсент стал регулярно писать Тео, докладывая, как улучшается его самочувствие и как на него нисходят покой и умиротворение. «Желудок мой работает неизмеримо лучше»; «чувствую себя хорошо, а что касается головы – будем надеяться, что со временем все уладится и с ней, будем терпеливыми». В бодрых отчетах брату Винсент отпускал шутки насчет своей болезни и местного уклада. Скучные помещения лечебницы, где приходилось пережидать дождливые дни, напоминали ему «зал для пассажиров третьего класса на какой-нибудь захолустной станции». Переваривание пищи, состоявшей из гороха, бобов и чечевицы, было, как с иронией замечал Винсент, «сопряжено с некоторыми трудностями», в результате чего пациенты «проводили свой день за занятием столь же безобидным, сколь и дешевым». Коллективное расстройство желудка было, по словам Ван Гога, одним из главных развлечений, помимо шашек и игры в шары.

В конце мая, меньше чем через месяц после приезда, Винсент принял решение: «Мое место здесь». Хотя согласно изначальному плану он должен был провести в Сен-Реми максимум три месяца, теперь, когда появилась перспектива расслабленно провести лето на свежем воздухе, он и думать не хотел об отъезде. «Я здесь уже почти целый месяц, но еще ни разу меня не посещала мысль об отъезде. Разве что желание работать стало чуть сильнее», – признавался Винсент брату.

Вновь обретенная безмятежность нашла выражение и в его картинах. Винсент получил разрешение устроить мастерскую в просторном зале на первом этаже – пустующих помещений здесь было предостаточно. Зал имел отдельный вход, поэтому из него легко можно было выйти в сад и вынести картины сушиться на солнце.