Глава 30

Расчетливое безумие

Почему же Винсент решил начать свое добровольное изгнание из Парижа в тридцати с лишним километрах от Средиземного моря, в старинном прованском городе Арль с населением двадцать тысяч человек? Если бы он отправился на легендарный юг Франции – Миди – за хорошей погодой, он бы не стал сходить с поезда и продолжил двигаться дальше. (Он даже подумывал поехать в Танжер.) Вместо этого он ступил по щиколотку в снег и в поисках комнаты стал продираться сквозь самую лютую зиму в Арле за последние десять лет.

Приедь он в поисках «изумительного южного света», обещанного Лотреком и Синьяком, вряд ли он посвятил бы свою первую картину мясной лавке в переулке в Арле – обычная городская сценка, ни неба, ни солнца. Такую можно было написать и на Монмартре. Если бы его целью были женщины, прекрасные арлезианки, воспетые Мишле, Мультатули и другими авторами, он бы выбрал Марсель – всего в восьмидесяти километрах Винсента ждал шумный портовый город, похожий на Антверпен. В таких местах можно было найти женщин на любой вкус.

Однако он сразу принялся за работу. Ни лютый холод, ни мистраль не могли отвлечь его от прерванной миссии. Покидая Париж, Винсент освободился от брата, но не от собственного представления о les frères Ван Гог. Более того, расстояние лишь усилило его приверженность общему с Тео делу, которое началось в мансарде и на улице Лепик. «Я прошу тебя только об одном, – писал он Тео в письме вскоре после прибытия в Арль. – Дело, которое ты начал в магазине на бульваре, должно продолжаться и набирать обороты». Для этой миссии не нужны были ни солнце, ни небо – лишь перо и бумага.

Сняв комнату над рестораном «Каррель», Винсент тут же развернул целую кампанию по укреплению братской солидарности. И действовал он не менее упорно, чем ветер, что свистел за окном. Винсент завалил Тео письмами на французском – языке не только искусства, но и коммерции – с советами относительно перспектив их общего дела. Приводя подчас жесткие и циничные аргументы, Винсент осуждал бездушие конкурентов, для победы над которыми предлагал хитроумные, даже макиавеллиевские схемы. Он обучал молодого управляющего тонкостям торговли, пространно рассказывая о непостоянстве вкусов публики, и призывал проявлять хитрость и безжалостность в борьбе с конкурентами.

Вообразив себя полномочным советником Тео, Винсент рассуждал о последствиях таких событий, как смерть кайзера Вильгельма, для рынка искусства. Он писал, что война с Германией, на которую уже настроился французский генерал Буланже, «может положительно сказаться на торговле живописью». В своих письмах Винсент заимствовал воинственную риторику, которой были наполнены тогдашние газеты и кафе, чтобы склонить Тео к их общей миссии. Он предупреждал, что другие дельцы будут «вставлять палки в колеса», разрабатывал «план наступления», клялся, что «вернется к делу», и уверял брата, что «победа почти неизбежна».

Всего через несколько часов после прибытия, несмотря на снег, Винсент уже отправился на поиски картин, подходящих для entresol, в первую очередь работ любимца обоих братьев – Адольфа Монтичелли. Он пообещал себе обязательно доехать до Марселя, родного города Монтичелли, до того как их опередят конкуренты. Он радовался известиям о том, что давний коллега Тео Александр Рид был крайне раздосадован упреждающим ударом Винсента по югу Франции, ликовал оттого, что увлечение Рида Монтичелли подстегнуло цены на те пять его работ, которые уже были у Тео. И чтобы помочь брату получить солидный куш с этой внезапной удачи, Винсент изо всех сил убеждал Джона Питера Рассела, с которым они вместе учились у Кормона, купить картину Монтичелли у Тео. Он сравнивал недавно ушедшего из жизни художника не с кем-нибудь, а с самим Делакруа, мастером цвета. «В [его] работах есть нечто страстное и неизменное – богатство цвета и богатство света восхитительного юга», – в своих письмах Расселу Винсент привлекал внимание и к марсельскому художнику, заодно напоминая о себе.

Помимо длинных дружеских посланий к Тео, Винсент одно за другим отправлял письма с советами и словами поддержки «товарищам», членам круга братьев Ван Гог, главным образом Эмилю Бернару. Он сообщал им о продажах работ Моне в мансарде, намекая, что мог бы помочь и им. Винсент использовал обещание Тео способствовать обмену работ брата, исходя из сложных расчетов их относительной стоимости и дальнейшего размещения. Написав письмо Лотреку, еще одному своему соученику по ателье Кормона, он вложил послание в конверт, адресованный Тео, и попросил брата доставить его лично. Благодаря этой тактике на каждом письме Винсента появлялась печать управляющего фирмы «Гупиль». Он также написал молодому другу обоих братьев, голландцу Арнольду Конингу, призывая его «рассказать всем в Голландии, что ты видел в Париже». Даже в письмах сестре Вил он рекламировал их с братом дело: «Тео изо всех сил старается помочь импрессионистам. Он совсем не такой, как другие продавцы, которым нет ни малейшего дела до художников».

Внезапно проснувшаяся в Винсенте тяга к предпринимательству все время мысленно переносила его в Гаагу, в тесную контору Х. Г. Терстеха, где он пережил столько унижений. Холод и одиночество в гостиничном номере располагали к переосмыслению прежних суждений – это вновь поглотило воображение Винсента. В порыве воодушевления он представлял, как бывшие заклятые враги падут под тройным натиском, а их с братом дело разрастется на весь континент. С помощью Терстеха они с Тео могли бы создать целую сеть торговцев-единомышленников в Англии, Голландии и во Франции, привлекая людей, которым «небезразлична судьба художника». Терстех устраивал бы «живописцам Малого бульвара» встречи в Лондоне и в Гааге, Тео выставлял бы их в мансарде, а Винсент продвигал бы дело в Марселе и «получил бы возможность устраивать выставки импрессионистов».

Винсент представлял, как художники всех направлений стремились бы принять участие в таком благородном деле и как благодаря его новому предпринимательскому проекту осуществится давняя мечта об «объединении» художников. А такие известные «живописцы Большого бульвара», как Дега и Ренуар, движимые моральным долгом, передавали бы свои работы для общего дела. Их полотна легко продаются, и так они могли бы поддержать «малых импрессионистов» – этим термином он обозначал себя и всех художников entresol. Ван Гог представлял, как Жорж Сёра пожертвует им три свои картины – по одной для каждой новой выставочной площадки, которые он планировал организовать в Лондоне, Париже и Марселе.

Но, как всегда, все зависело от согласия безжалостного управляющего с улицы Платс. Винсент продолжал настаивать: «Нужно привлечь Терстеха». Терстех мог стать незаменимым союзником в торговле новым искусством в Голландии и в Англии, и его репутация помогла бы привлечь больше людей. Винсент написал бывшему начальнику письмо, в котором изложил свои увлекательные фантазии и смелые предсказания коммерческого успеха и описал, как перехитрить Рида на английском рынке. «В Голландии [Вы] могли бы продать для нас около пятидесяти [картин], – писал он, – а все из-за низкой стоимости полотен, представляющих несомненный интерес». Он отправил письмо Тео, поручив ему добавить от себя слова поддержки, прежде чем передавать послание адресату. А когда Винсент узнал, что Терстех вскоре собирается в Париж, он стал убеждать Тео осуществить их план и провести Терстеха по мастерским художников, где тот бы «своими глазами увидел, что в следующем году все будут говорить о новой школе».

Отправив письмо, Винсент засел в холодном номере – он сгорал от нетерпения. Уже через несколько дней он пытал Тео: «Чертов Терстех так тебе и не написал?» Когда и через две недели не было никакого ответа, он стал продумывать искусную схему, которая позволит им склонить на свою сторону хитроумного управляющего. Винсент пообещал самому себе: «Если он так и не ответит, он еще о нас услышит». Он решил, что Терстеха можно переманить, если показать ему одну из своих работ. Для этого он задумал посвятить картину недавно умершему Антону Мауве и подарить ее Йет – вдове Мауве и кузине Винсента и Тео. Терстех, как близкий друг Мауве, обязательно увидит полотно, а подобный шаг даст братьям возможность посетовать на его бездействие. «Мы не заслужили того, чтобы к нам относились бы как к пустому месту», – ворчал он.

Наконец после трех недель ожидания Тео получил письмо от Терстеха, в котором не упоминался ни Винсент, ни его послание, ни его работы. Возмущенный очередным знаком пренебрежения, Винсент писал брату: «Вот увидишь, он еще мне напишет, как только увидит мои работы». Еще раз убеждая Тео в успехе своего плана, он упросил его отправить Терстеху одну из своих парижских работ – этюд, написанный прошлой весной в Аньере, – и заверил, что дальше картины будут еще лучше. «Мы должны найти свое место под солнцем, – писал он брату. – Когда я думаю об этом, я впадаю в расчетливое безумие».

В марте, когда снег растаял, а деревья покрылись почками, все это безумие выплеснулось на холсты.

Тео вновь смог зажечь деловую искру Винсента в конце февраля, предложив ему прислать несколько картин для четвертого ежегодного Салона Независимых – главной выставки авангардного искусства. Движимый чувством вины или чувством благодарности, а может, и тем и другим, Тео сделал это предложение вскоре после их внезапного расставания. Возможно, таким образом он надеялся хоть как-то компенсировать то, что сам не взял работу Винсента для выставки в мансарде в январе и феврале, где были представлены полотна других «художников Малого бульвара» – Писсарро, Гийомена и даже Гогена, который совсем недавно вошел в круг общения братьев.

Тео выполнил свое обещание: он не только вдумчиво отобрал работы Винсента для выставки, но и приватно показал их избранным клиентам своей галереи. Один из посетителей мансарды – заезжий немецкий художник – вспоминал, как Тео «рассказывал, что у него есть брат-художник, который живет в провинции… Из другой комнаты он принес несколько картин без рам [и] скромно встал в сторонке, наблюдая за тем, какой эффект они произведут». Все это вселяло надежду. Через несколько месяцев Тео получил записку от коллекционера, бывавшего в магазине Танги и желавшего посмотреть на другие работы Винсента, а возможно, даже что-то приобрести. При этом он так мало знал о новом художнике, что в записке называл его «твой зять».

Пытаясь ухватить последнюю надежду на успех, Винсент бросился на белые, еще не оттаявшие просторы, лихорадочно подбирая подходящую натуру. Но «в серости зимних дней особо ничего не напишешь, – сообщал Тео сестре Вил, – да и холод для него вреден». Когда Винсент находил наконец подходящий мотив – грязную, изрезанную колеями дорогу или очертания Арля вдалеке, – он обращался к холодной палитре и точечным мазкам Синьяка и Сёра. Практически в то же время в Париже Тео пытался установить отношения с теми же двумя художниками. В марте он навестил Синьяка, а чуть позже приобрел работу Сёра. «Поздравляю тебя, – писал Винсент, услышав о покупке. – Я пришлю тебе кое-какие работы – постарайся обменяться и с Сёра тоже».

Но в ту зиму и весну настоящей звездой мансарды был Клод Моне. Фирма «Буссо, Валадон и K°» уже снимала сливки с прошлогодних масштабных инвестиций в серию морских пейзажей с видами Бель-Иль. Подобный успех придал Тео смелости, и он решил в дальнейшем не упускать этого художника. Моне отправился на зиму в Антиб, город на Лазурном Берегу близ Ниццы, более чем в полутора сотнях километров на восток от Арля, откуда сообщал, что трудится над серией видов средиземноморского побережья, «бурлящего моря и согнутых ветром деревьев». К началу марта Тео уже готовился выкупить антибские полотна и провести в июне персональную выставку Моне в мансарде – первую для него за целое десятилетие. Винсент, безусловно, видел и с каким нетерпением Тео ждал выставки, и как восхищался талантом Моне столь искусно выбирать сюжеты и натуру для своих картин. Новости о коммерческом успехе тоже не могли обойти Винсента стороной.

После столь длинной, снежной и небывало холодной зимы весна в том году пришла в Арль стремительно. Природа зацвела и залила все вокруг новыми красками. Яблони, груши, персики, сливы в садах – все сразу покрылось цветами. Поля заросли лютиками и маргаритками. Изгороди покрылись розами, а обочины – ирисами. Такой весны Винсент еще не видел: в сравнении с медленным оживанием после зимней спячки садика пасторского дома это было настоящее буйство плодородия.

При таком изобилии все вокруг казалось Винсенту достойным кисти. Уходящие вдаль изгороди и бесконечное многообразие фруктовых деревьев как нельзя лучше подходили для создания серии полотен, раскрывающих индивидуальный стиль художника. Именно такие серии принесли успех Моне. Каждый день, когда позволяла переменчивая погода, Винсент тащил свой нелегкий скарб из города в поля, шагая по обрамленной деревьями дороге. Винсент проявлял исключительную даже для него дисциплинированность и целеустремленность: он ставил мольберт напротив каждого фруктового дерева, как будто занимался изучением садоводства в Провансе. Он писал тонкие абрикосовые деревья, усыпанные мелкими розовыми цветами, гибкие румяные сливы и осанистые груши, украшенные бело-желтыми бутонами, писал яблони и персики за широкой плетеной изгородью, защитников от жестокого мистраля – высокие кипарисы, изображал цветущие вишни и изящные ветви миндального дерева.

Для того чтобы запечатлеть все разнообразие фруктовых деревьев, Винсент перепробовал самые разнообразные живописные стили. В арльских садах можно было найти натуру для каждого из модных парижских «-измов». Помимо воздушного импрессионизма Моне и его последователей, вроде Гийомена, Винсент работал в приглушенных тонах, излюбленных Джоном Питером Расселом, с которым они вместе учились у Кормона. За год до этого, во время поездки на Сицилию, Рассел написал серию фруктовых садов, и Винсент использовал это совпадение, чтобы привлечь богатого австралийца к участию в предприятии, затеянном вместе с Тео. «[Я] работаю над серией цветущих садов, – писал он Расселу в апреле, – и невольно часто думаю о тебе – ведь ты занимался тем же самым на Сицилии. Как-нибудь я отправлю свои картины в Париж и надеюсь, что ты согласишься обменяться со мной каким-нибудь этюдом». Но ничто не могло быть дальше от нервных точек и штрихов, с помощью которых Винсент в том же месяце изобразил ряд персиковых деревьев, чем тональные поэмы Рассела. Следуя технике (если не теории) Синьяка, Писсарро и других последователей научно выверенного цвета Сёра, он прилежно осыпал небо синими, а деревья – крохотными розовыми лепестками.

Для Бернара Винсент изображал сады, словно сошедшие со средневекового витража, старательно «выкладывая» мозаику чистых цветов, разделенных темными контурами, страстно доказывая свою приверженность заветам японизма, которыми вдохновлялись те, кто придумал клуазонизм. Винсент составлял подробные описания, которыми сопровождал пояснительные иллюстрации. «Вот еще один сад, – писал он в апреле, приложив карандашный набросок с обозначением будущих цветов. – Новый плодовый сад, довольно простой по композиции: белое деревцо, зеленое деревцо, грядка зелени, лиловая земля, оранжевая крыша и бескрайнее синее небо». Подобные описания сопровождались искренними заверениями в приверженности Бернару и отречении от импрессионистских догм.

Кладу мазки без всякой системы. Разбрасываю их по холсту как попало и оставляю как есть. Густо положенные краски, куски незаписанного холста, то там, то сям вовсе не законченные части, поправки, грубости; короче, я склонен думать, что результат настолько беспокойный и вызывающий, что он не доставит удовольствия людям со сложившимися представлениями о технике.

Но как бы громко ни заявлял Винсент о своем протесте молодому бунтовщику и единомышленнику Бернару, ему все еще было важно мнение тех самых людей «со сложившимися представлениями о технике», особенно одного из них. Той весной в своих письмах к Тео он доказывал возможность продажи «фруктовых садов» и заверял в стремлении угодить публике: «Ты же знаешь, что такие картины всем нравятся». Винсент воображал, как его солнечные сады позволят «добиться успеха в Голландии» и наконец-то склонить на свою сторону упрямца Терстеха. Он постоянно ссылался на их «несусветную радостность» – это кодовое слово, обозначавшее перемены в его творчестве, к которым Тео взывал годами. Он был уверен: новая палитра унаследована от таких звезд мансарды, как Монтичелли, или корифеев импрессионизма, вроде Ренуара, надеясь, что вместе с ней он унаследует и их коммерческий успех.

Чтобы сделать свои доводы еще убедительней, он описал планы амбициозного «единого декоративного ансамбля», способного соперничать с серией Моне из Бель-Иль и с огромными полотнами Сёра, которые братья видели в феврале в его мастерской. Винсент придумал не просто рисовать отдельные картины с садами, а целые серии гармонирующих друг с другом работ. Всю жизнь неравнодушный к каталогизации и упорядочению, теперь Винсент задумал создать серию триптихов. «Я имею смелость надеяться написать еще три, тоже подходящие друг к другу», – три изображения сада: одно вертикальное полотно, а по бокам – два горизонтальных.

Убежденный в том, что такие композиции картин более декоративны и поэтому будут хорошо продаваться, Винсент принялся «дорабатывать» уже написанные картины, чтобы «придать им определенное единство». В то же самое время он думал над «окончательным ансамблем произведений большего масштаба» – серией из девяти полотен, составленной из групп по три. Обнадеженный очередным предвкушением успеха, Винсент давал небывалые обещания своему парижскому партнеру. «Эти три забери для своей коллекции, – писал он Тео в мае относительно триптиха. – Только не продавай их, ведь вскоре каждая из них будет стоить пять сотен». «Полсотни картин такого качества, – грезил Винсент, – и я смогу вздохнуть свободнее».

Но жить этим иллюзиям было суждено недолго. Не успели опасть последние лепестки с фруктовых деревьев, как Винсент отложил кисти, и тут же навалились старые беды. Южный климат не помог – здоровье продолжало ухудшаться: художника одолевали расстройства желудка, приступы лихорадки и общая слабость. Язвы во рту, зубные боли и проблемы с желудком, по собственному признанию Винсента, превратили приемы пищи «в настоящую пытку» – оставалось только голодать. Он жаловался на рассеянность и затуманенность сознания, с тревогой рассуждая в письмах о судьбах других художников, де Бракелера и Монтичелли, из-за «болезней мозга» превратившихся в «безнадежные развалины», – так братья обозначали общую для них беду – сифилис.

Поначалу Винсент винил в преследующих его «несчастьях» «чертову зиму» и «скверное парижское вино». С приходом весны он стал меньше пить и курить, уверовав, что пьянящий средиземноморский воздух избавит его от необходимости прибегать к дополнительным опьяняющим средствам. Но и это имело пагубные последствия. «Когда я бросил пить и стал меньше курить, я вновь начал размышлять, вместо того чтобы всеми силами избегать этого. Боже мой, что за тоска и подавленность навалились на меня!» На какое-то время Винсент вообще перестал вылезать из кровати в своей комнате над рестораном «Каррель» и требовал, чтобы еда, а главное – вино, которое ему приносили, были самого лучшего качества. «Я был так изможден, так болен, – писал он, – что не чувствовал в себе сил жить в одиночестве».

Винсент скучал без Тео. С того самого момента, как он сел в поезд в Париже, он сожалел о том, что оставил брата, и утешался мыслями о счастливой встрече. «В пути я думал о тебе не меньше, чем о незнакомых пейзажах этого края, которые проносились у меня перед глазами, – писал он Тео на следующий день после прибытия в Арль. – И все время говорил себе, что потом ты, возможно, и сам будешь сюда часто приезжать». Несмотря на снег у порога гостиницы, Винсент все равно расхваливал Прованс, как когда-то Дренте, и называл его лучшим местом, где человек, занятый коммерцией, мог бы «восстановить силы, успокоиться и обрести душевное равновесие». Когда сошел снег, воодушевление, которым его наполнила весна, и безумное рвение к работе не давали пустоте захватить его. Но все вернулось, как только отцвели сады. «Ах, мне все больше кажется, что человек – корень всех вещей», – с тоской писал он в апреле. Месяц спустя он добавил: «Все выглядит иначе; изменилась и природа – стала более неприветливой».

Как всегда, он искал утешения в собственном воображении. Винсент взялся читать роман Ги де Мопассана «Пьер и Жан» – историю двух братьев. Возможно, он искал легкости, которая так восхищала его в произведениях французского писателя (читая Мопассана в Париже, он уверял, «что давно так не смеялся»), а возможно, проникновенного описания братских чувств, как в «Братьях Земгано». И наверняка он был обескуражен мрачностью и несчастливым финалом «Пьера и Жана». Однако утешением для него стало предисловие к книге, где Мопассан изложил новую теорию искусства, – Мопассан так же ясно обосновывал нынешнюю ссылку Винсента, как Золя – предыдущую. Описывая свои художественные идеалы, Мопассан настаивал на праве, даже полномочии любого художника видеть мир по-своему: создавать личную «иллюзию о мире… в зависимости от своей натуры» и затем «внушать ее человечеству». Винсент восторженно пересказывал брату идеи Мопассана («Он говорит о свободе художника преувеличивать, создавать в своем романе мир более прекрасный, простой и дарующий человеку больше утешения, чем наш»), а затем использовал эти идеи, чтобы внушить Тео и всему своему бывшему кругу собственную иллюзию о мире – о мире общего бунтарства, общей жертвы и, главное, общего одиночества, но мира, дарящего утешение. «Мы все-таки чувствуем, что живем, когда вспоминаем, что у нас есть друзья, стоящие, как и мы, вне реальной жизни», – писал он в апреле.

До самого конца весны Винсент боролся с реальностью своего одиночества, упиваясь иллюзией братских отношений и воспоминаниями об идиллии улицы Лепик. Но прошло меньше месяца, и, забывшись на минуту, Винсент сознался, что понимает, насколько призрачны его иллюзии. «По-моему, лучше самообман, чем муки одиночества, – признавался он. – Полагаю, что меня охватило бы уныние, не умей я обманывать себя».

Поглощенный «расчетливым безумием» и мыслями о прежней жизни, Винсент предпочитал игнорировать происходящее вокруг. Первые месяцы он почти ничего не писал об Арле и его жителях, а как только наладилась погода, стал регулярно выезжать из города – благо гостиница была рядом с вокзалом. Временами он прятался в ресторане «Каррель» или ел, не выходя из номера. Несколько раз Ван Гог ездил смотреть бой быков на местной арене (после в письме увлеченно сообщая брату, что видел, как «тореадор всмятку расквасил мошонку, прыгая через барьер») и, конечно, наведывался в местные бордели (удачно расположенные в квартале от гостиницы). Но даже в этих редких вылазках его глаз всегда выхватывал что-нибудь, хоть как-то связанное с делом братьев и entresol. Раненый тореадор «весь в небесно-голубом и золоте» напомнил ему фигуру на одном из «наших Монтичелли»; описание борделя в письме Бернару полностью соответствовало той жизнерадостной авангардной палитре, которую он обещал найти на юге:

Полсотни или больше военных в красном и гражданских в черном; физиономии великолепно желтые и оранжевые (таков уж цвет лица у здешних жителей); женщины в небесно-голубом и алом, самых что ни на есть ярких и кричащих. Все это в желтом свете.

Мыслями Винсент оставался в Париже – он так и не смог проникнуться самобытностью нового для себя города. Со времен Александра Македонского Арль то и дело оказывался добычей самых разных захватчиков и хранил следы всех великих цивилизаций, существование и гибель которых Винсент столько раз переживал, штудируя историю или рисуя карты: греческие поселенцы, финикийские торговцы, римские легионеры, вестготские племена, византийские правители, сарацинские завоеватели и армии крестоносцев. Карфагенянин Ганнибал наверняка видел город с высоты Альпия, хребта Альп в полутора десятках километров к северу от Арля. В 46 г. до н. э. великий Юлий Цезарь называл Арль «Римом Галлии». А вскоре, согласно легенде, семья и друзья Иисуса чудесным образом высадились на побережье неподалеку, бежав от беспорядков, последовавших в Иудее после распятия Христа.

Все эти и многие другие события помнили узкие улочки Арля. Римляне, например, оставили городу свое наследие в камне. Огромная арена, где Винсент смотрел бой быков и восхищался «громадными пестрыми толпами, нависающими друг над другом с двух или даже трех галерей», была построена в I в. н. э. императором Веспасианом. Неподалеку разоренные руины римского театра отбрасывали тень древней истории на лабиринт средневековых улочек, по которым Винсент целеустремленно шагал вперед. Он шел на этюды, не удостаивая вниманием многочисленных туристов, среди которых был и Генри Джеймс, проделавший немалый путь, чтобы увидеть «самые пленительные и впечатляющие развалины» из тех, что ему довелось наблюдать.

Не будь Винсент столь поглощен своими мыслями, он, возможно, тоже сумел бы найти в истории Арля метафору, которая смогла бы его утешить. Целые тысячелетия Арль господствовал над стратегически важным местом впадения Роны в Средиземное море. Словно остров, окруженный со всех сторон топями и водой, город находился на самой оконечности огромной треугольной дельты, представляя собой ворота в один из самых богатых регионов Европы. Но копившийся веками ил заполнил каналы устья, превратил их в болота и отодвинул море за горизонт, к югу. Лишенный порта, Арль потерялся во времени и пространстве. Теперь место шумных пристаней и сияющих вод заняли старые камни, наблюдающие за широкой ленивой рекой, покачивающейся морской травой и табунами диких лошадей.

Во всем этом Винсент видел лишь разруху. «Грязный городишко, – писал он Тео. – Сплошная разруха и упадок».

Презрение Винсента к городу распространилось и на его обитателей. Во время каждого своего выезда в сельскую местность он находил жителей Прованса странными и нелюдимыми, равно как и они его. «Все [они] словно существа из другого мира», – писал он через месяц после прибытия в Арль. Как и жители шахтерского Боринажа, арлезианцы говорили на диалекте, который Винсент, привыкший к парижскому французскому, понимал с огромным трудом. И даже сами французы высмеивали местные средневековые обычаи, католический мистицизм и всепроникающие суеверия. В 1872 г. Альфонс Доде опубликовал первый комический роман из цикла о незадачливом хвастуне из Прованса по имени Тартарен. Главный герой был жителем Тараскона, действительно существующего городка, расположенного чуть более чем в пятнадцати километрах от Арля. Благодаря этому произведению уроженцы Прованса превратились в объект насмешек для всех остальных французов – их повсюду высмеивали за балагурство и хвастовство.

Как в свое время он счел путеводитель вполне достоверным источником для изучения нравов жителей Боринажа, так и теперь, надеясь свести дружбу с «простыми и бесхитростными жителями здешних мест», Винсент руководствовался пародийным романом Доде. Он пребывал в недоумении и растерянности оттого, что единственным источником художественных принадлежностей стал для него художник-любитель и по совместительству местный бакалейщик (он имел доступ к изрядным запасам яичных желтков, чтобы готовить грунт для холстов, которые продавал). После посещения местного музея Винсент с высокомерием типичного парижанина заявлял: «Кошмар и надувательство, достойное Тараскона».

Местные жители, чувствуя презрительное отношение со стороны приезжего, отвечали взаимностью. О нем отзывались как о méfiant – «подозрительном» и frileux – «нелюдимом» типе. Позже кто-то из горожан вспоминал, что Винсент «всегда выглядел так, будто спешил куда-то, и даже не думал до кого-нибудь снизойти». Как и шахтеры Боринажа, и крестьяне Нюэнена, арлезианцы не одобряли его странных манер и причудливых одеяний. Один из местных жителей затем вспоминал Винсента как «vraiment la laideur personnifiée» – «истинное воплощение уродства». Как и раньше, он, сам того не желая, все время привлекал внимание подростков, которые «выкрикивали ему вслед ругательства, когда он, сгорбив свое массивное тело, шел с трубкой в зубах и сверкая безумным взглядом», – вспоминал впоследствии один из них. С грустью Винсент вынужден был признать, что очередная попытка обрести дом обернулась провалом. «До сих пор мне не удалось вызвать симпатию у людей, – писал он тем летом. – Иногда я не разговариваю ни с кем по несколько дней, разве что заказываю кофе и ужин. И так было с самого начала».

Правда, время от времени Винсент встречал других художников, избравших для работы Прованс. Кристиан Мурье-Петерсен, двадцатидевятилетний датчанин, живший неподалеку от Арля, оказался очередной жертвой тирании Винсента. «Работы у него сухие, правильные и робкие, – сообщал он Тео. – Я много рассказывал ему об импрессионистах». Как всегда, Винсент присылал радостные истории о вечерах и пленэрах, проведенных в компании молодого утонченного компаньона. Но как только Мурье-Петерсен покинул Арль в мае того же года, восторженные рассказы, как обычно, сменились презрительностью («этот идиот»), бесконечными воспоминаниями о ссорах и запоздалыми жалобами на полную неспособность ученика размышлять.

Как раз в то время, когда Мурье-Петерсен собирался покинуть Арль, Винсент познакомился с двадцатисемилетним американским художником по имени Додж Мак-Найт, который арендовал мастерскую в близлежащей деревушке Фонвьей. Американцы никогда не нравились Винсенту – он считал их неотесанными, и во время первой же встречи Мак-Найт полностью оправдал подобное отношение. «Лучше бы он писал картины – для художественного критика его взгляды настолько ограниченны, что можно только посмеяться», – такой итог подвел Винсент их разговору. И лишь то, что Мак-Найт был другом Джона Питера Рассела (который по-прежнему оставался объектом коммерческих амбиций Винсента), заставило последнего попридержать коней и отложить неминуемый разрыв хотя бы на пару месяцев.

Сочетание неизбывной тоски по Тео и неутихающего чувства одиночества вызвали целую волну ностальгии. Винсента мучили изнуряющие приливы воспоминаний и раскаяния, особенно в те минуты, когда он изнывал от безделья – из-за отсутствия ли материала или же тем для новых полотен. По мере того как фруктовые сады теряли былую красочность, художник все чаще жаловался на глубокие страдания и обещал самому себе «обязательно найти новый сюжет для картины». Воспоминания о былом заполнили душевную пустоту, заняв все помыслы и завладев пером и кистью Винсента.

Окрестности Арля все время напоминали ему о детстве и родных краях: о каналах, сетью покрывших болотистую местность, о мельницах, осушавших эти болота. Обрамленные деревьями дороги уходили за горизонт; бескрайние поля тянулись до самого моря. Даже небо, дугой нависавшее над цветными лоскутами рощиц, заливных лугов и скошенных полей, воскрешало в памяти великие полотна Золотого века – произведения Рейсдала и Филипса Конинка. На берегах Роны или Темзы воображение Винсента легко перемещалось в прошлое. Действительно, как и Лондон, Прованс со всеми сходствами и различиями напоминал ему о Голландии.

Времена года там сменялись так же и так же светило солнце, и этого было достаточно, чтобы перенести Винсента в долину реки Маас. «Я все время думаю о Голландии, – писал он в июле, – теперь, когда я еще дальше и времени прошло еще больше, воспоминания эти становятся все надрывней».

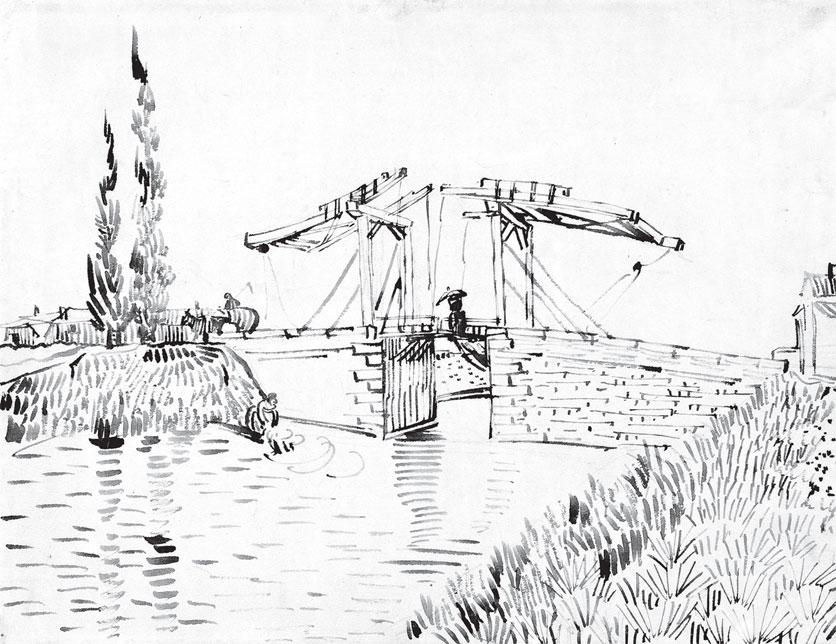

В апреле произошли тревожные перемены: Винсент отложил ящик с красками и взялся за перо и карандаш (свои первые художественные инструменты) – как будто и не было всех этих парижских экспериментов. Он отправил Тео два рисунка, выполненные «в технике, которую я опробовал когда-то в Голландии». Вместо того чтобы исследовать окружавшие его руины близлежащих альпийских вершин, Винсент все время обращался к сценам, которые он видел и рисовал сотни раз: ивы со срезанными верхушками; ферма, одиноко стоящая посреди пшеничного поля; одинокий путник на уходящей в бесконечность, обрамленной деревьями дороге. Наводя свою громоздкую перспективную рамку на чужие, но такие знакомые пейзажи, художник сначала делал подробный карандашный рисунок, а потом, уже у себя в комнате, раз за разом дорабатывал его пером.

Дорога на Тараскон. Перо, чернила, карандаш. Июль 1888. 25 × 33 см

Винсент использовал жесткие тростниковые стебли, которые срезал на берегах каналов и обочинах дорог. Отсекая верхушки под тем же углом, что и «у гусиного пера», он добился поразительного количества вариантов оставляемых ими следов – тонкие штрихи, точки, плотные линии, густые, как от кисти, мазки и строгие черные контуры – и научился тщательнейшим образом вырисовывать каждую ветку и лист. На некоторых рисунках Винсент поднимал горизонт почти к верхнему краю листа, сосредотачиваясь не на средиземноморском небе, а на мельчайших изменениях травянистой текстуры дикого луга. Похожие сюжеты он изображал вместе с Раппардом на болотах Пассиварт близ Эттена; их же Тео ценил куда больше бессчетных ткачей и крестьян; они же вернули здоровье матери Винсента в Нюэнене. И только эти рисунки удостоились похвалы его сурового отца.

К одному мотиву Винсент возвращался снова и снова.

В марте, когда растаял снег, Винсент совершил одну из первых вылазок за пределы Арля и приметил знакомый вид – это был разводной мост. Сооруженный из огромных брусьев, выгоревший добела на солнце, он служил переправой на канале, соединяющем Рону и Пор-де-Бук в полусотне километров на юго-восток от Арля. На родине Винсента подобные скелетообразные приспособления можно было встретить повсюду. Более того, около десятка мостов через тот же канал было построено голландскими инженерами по голландскому образцу. Именуемое в технике двукрылым раскрывающимся мостом, такое сооружение имело устройство не сложнее, чем у детской игрушки. Обшитые деревом фермы, словно ворота с каждой стороны канала, поддерживали конструкции из тяжелых балок, соединенных цепями с крыльями моста, с одной стороны и противовесами – с другой. Вес был так точно сбалансирован, что небольшого усилия хватало, чтобы привести в движение огромный деревянный механизм и открыть путь судам. С громким скрипом мост раскрывался, и по мере того, как противовесы опускались на землю, половины его поднимались, каждая перпендикулярно своему берегу.

Особенно Винсента привлек мост Режинель, соединявший дорогу из Арля в порт Сен-Луи на побережье, хотя добраться до него из гостиницы «Каррель» было не так-то просто. Впервые он заприметил этот мост в середине марта, как раз когда потеплело и местные женщины стали стирать белье на берегу поросшего водорослями канала. Эта сцена отсылала Винсента в прошлое: не только мост, но и фигуры прачек напоминали ему собственное творчество до отъезда в Париж. Дикий тростник и заросшие берега приводили на память образы полей и прудов Нюэнена, но никак не Аньера, излюбленного парижанами места отдыха. На фоне ярко-синего неба неровными тонами охры и желто-коричневого Винсент набросал мост с его каменными опорами – образ, отсылавший к пасторскому саду и отцовской Библии. Для самого моста он выбрал не яркие цветовые плоскости японизма, а скрупулезную детальную прорисовку, напоминающую о станках нюэненских ткачей. Впервые с отъезда из Парижа он обратился к своей громоздкой перспективной рамке и подробно перерисовал каждую деталь непростого механизма: опоры, канаты и подъемные блоки, тяговые цепи. Крылья моста, стоящие на массивных опорах и возвышающиеся над иссушенными берегами канала, толпящиеся крестьянки, движение беспокойных вод – все это стало частью знакомого пейзажа, такой же неотъемлемой, как старая башня над церковным кладбищем, где упокоился отец Винсента.

В течение целого месяца, не страшась тягот и неудобств, с перспективной рамкой и карандашом Винсент вновь и вновь возвращался к этой вехе своей памяти. Мост он рисовал с обоих берегов канала: на северном берегу располагался перед домом Ланглуа, смотрителя моста (по его имени местные жители называли и сам мост), а на более крутом южном берегу становился там, где тропинка шла вдоль береговой линии. Винсент рисовал мост с запада, обращаясь в сторону моря, и с востока, глядя на закат; сбоку и прямо – в сильном перспективном сокращении. Винсент, словно школьник, прорисовывал механизм моста до мельчайших деталей при помощи карандаша и линейки. В марте Винсент отправил набросок Бернару, в описании намекнув на долгие часы, проведенные в тени моста: «Матросы со своими подружками возвращаются в город… проходя на фоне причудливого силуэта подъемного моста».

С каждой поездкой, с каждым взглядом на мост прошлое все четче проявлялось и в мыслях Винсента, и на его полотнах. Уже в конце марта одной газетной статьи, посвященной памяти Мауве, присланной сестрой Вил, было достаточно, чтобы вызвать у Винсента слезы раскаяния и сожаления. «Меня охватило… что-то, чего я и сам не знаю, – сообщал он. – И это что-то подкатило комок к горлу». Со смерти кузена, о которой Винсент знал, прошло два месяца. И всего месяц назад он расчетливо задумал отправить безутешной вдове Мауве одну из своих картин только для того, чтобы привлечь внимание Терстеха. Но несколько проведенных в одиночестве недель и навязчивое стремление к мосту разбередили старые раны. В мае, в преддверии своего тридцать первого дня рождения, Тео задумал отправиться в Голландию и навестить мать и сестер, что вызвало у Винсента очередной приступ болезненных воспоминаний. Обратившись к давней семейной традиции, он написал картину в подарок ко дню рождения брата: фруктовый сад, выполненный в «доведенной до безумия пастозной технике». Винсент все время терзал себя, представляя, как в Голландии брат «в тот самый день увидит те самые деревья в цвету».

Винсент задумывал новый отчаянный план реабилитации и тем самым боролся с потоком охвативших его мыслей.

Он подолгу глядел на картины и рисунки, висевшие на стенах его номера, и постепенно стал представлять, как справится с призраками Голландии и положит конец своей бессрочной ссылке: один-единственный образ, который станет венцом их с братом дела в мансарде, скрепит дружбу с другими представителями новой школы и наконец убедит Терстеха, что он – истинный «импрессионист Малого бульвара».

Женщина с зонтиком на разводном мосту. Перо, чернила, пастель. Май 1888. 61 × 31 см

Этим образом был мост Ланглуа.

Пылая решимостью, Винсент вернулся на столь знакомый берег канала. Оберегая большой холст от весеннего мистраля, он накладывал краски – будто ставил на место исполинские детали детской головоломки. «Я старался подобрать краски так, чтобы было похоже на витраж», – вторил Ван Гог клуазонистским взглядам Бернара. Он изобразил белую песчаную тропинку, пересекающую по диагонали весь холст, инкрустированную яркими фигурами прохожих. Прямоугольник голубого неба накрывал два огромных сиреневых основания, мерцающие в треугольнике изумрудной воды. Над ними, словно каллиграфическая композиция из деревянных элементов, высился мост. На горизонте огромное золотое солнце наполняло все вокруг стилизованными волнами белых и желтых лучей.

Только художник успел все скомпоновать и подготовить набросок для Бернара, как ветер пригнал дожди. Винсенту пришлось переместиться в свой номер, где, как он жаловался Тео, «окончательно испортил» свою картину, пытаясь работать по памяти. Неудача его не сломила, Винсент пробовал снова и снова. Когда и в апреле погода оказалась против него, он засел в номере и стал работать над копией самой первой из написанных им композиций с мостом Ланглуа. Но теперь художник заполнил уже знакомые очертания яркими призматическими цветами, которые освоил еще на улице Лепик. Холст буквально пылал от контрастов: охру Винсент заменил на красно-коричневый. Неровные берега канала из темно-коричневых с вкраплениями нежно-зеленого стали ярко-зелеными, тропическими. Подернутая рябью вода из небесно-голубой сделалась ультрамариновой; каменные основания из серых превратились в лавандовые, а сам мост поражал немыслимым ярко-желтым цветом.

Итог работы оказался невероятен: Винсент создал образ, наконец-то соединивший его новое искусство с неиссякаемым источником его вдохновения – прошлым. С самого начала Винсент знал, что создал что-то новое и исключительное – «нечто примечательное, – как он сам отзывался о картине, – непохожее на то, что я обычно делаю».

Безудержное желание взять реванш, которое когда-то довело его до края в Англии и почти до самоубийства в Антверпене, подстегнуло меркантильные планы художника. Он решил прибегнуть к фантастической схеме, которая позволила бы ему наводнить своими работами дома родственников и единомышленников в Голландии: одну он планировал сделать для сестры Вил, одну – для старого товарища Георга Хендрика Брейтнера, две – для музея Гааги, одну – для непреклонного Терстеха. «У него будет моя картина», – обещал Винсент самому себе. И этой картиной должен был стать «Мост Ланглуа». «Терстех не откажется от нее, – продолжал он убеждать самого себя. – Я уже все решил». Только эта работа стала бы достойной местью неприступному управляющему за все предыдущие отказы. Только эта картина могла исправить прошлое.

В приступе оптимизма он упаковал картину в ящик и отправил Тео. «Ей только нужна рама синяя с золотом, специально для нее сделанная». Он требовал к ней столь же особого отношения, как когда-то к «Едокам картофеля». «Теперь в нашем успехе можно не сомневаться».

И хотя его искусство стало более цельным, а амбиции выросли, жизнь Винсента продолжала разваливаться. Каким бы расчетливым дельцом он себя ни воображал, на самом деле практически ничего не изменилось. Его тщательно продуманные схемы так и не привели к продаже хотя бы одной картины. Рассел не купил ни одно из двух навязываемых ему полотен (одно – Монтичелли, одно – Гогена). Когда Тео отправлял в Гаагу произведения «новой школы» в ответ на просьбу Терстеха прислать «только те работы, которые вы сами считаете лучшими», среди них не оказалось ни Бернара, ни Рассела, несмотря на настойчивые советы Винсента.

С собственными работами Винсента дела обстояли не лучше. Старания Тео так ни к чему и не привели. Единственный коллекционер, выказавший интерес к работам его брата, так ничего и не купил. Картина, которую Тео отправлял Терстеху в апреле, вернулась непроданной в июне. Не было вестей и от лондонского торговца об отправленном ему автопортрете. Три работы, выставлявшиеся в рамках Салона Независимых в марте и апреле (два вида Монмартра и натюрморт «Парижские романы»), чуть было не оказались среди мусора: когда выставка закончилась, Тео был в отъезде и не мог их забрать. Ему пришлось срочно просить молодого голландца Конинга (поселившегося в квартире на улице Лепик) забрать картины, пока их не увезли. Винсент даже не мог уговорить кого-либо из художников обменяться с ним работами. Сёра, Писсарро, Рассел, Гоген, Бернар, даже бесталанный Конинг – никто из них не воспользовался этой возможностью, несмотря на настойчивые предложения Винсента.

Если в этом темном царстве и был луч света, то он еле брезжил. Только один обозреватель выставки Независимых Гюстав Кан заметил пейзажи и натюрморт «м. Ван Гога». Так работы Винсента впервые обратили на себя внимание критика. О пейзажах Кан написал, что художник «не проявляет достаточного интереса к значению и точности используемых тонов». А «Парижские романы» описал как «полихромное нагромождение книг» и пренебрежительно счел «отличной идеей для этюда, но недостаточной для картины».

Месяцы шли, а успех не приходил ни к делу братьев, ни к творчеству Винсента. И это снова вернуло ему тяжесть вины, заставившей его покинуть Париж. На пыльных улицах Арля деньги Тео испарялись так же быстро и необъяснимо, как и в болотах Дренте. Несмотря на все обещания Винсента, переезд в Прованс к экономии не привел. «Что за невезенье! – писал он вскоре после прибытия. – Тратить здесь меньше, чем в Париже, не получается». Тео не только отправлял ему 150 франков ежемесячно (во времена, когда учитель в месяц получал 75), но и обеспечивал немалый запас красок и холстов и брал на себя прочие траты Винсента, когда тот жаловался, что оказался sans le sou.

Очень скоро Винсент опять принялся за старое, то есть начал выдумывать оправдания чрезмерным тратам, сопровождая их щедрыми обещаниями неизбежного успеха, как делал это раньше, на родных просторах. «Я должен достичь того уровня, когда картины будут покрывать расходы, – заявлял он в апреле, – и даже больше, если учесть прошлые траты. Но это придет. Пусть не все получается, я это признаю́, но я над этим работаю». Привычка без конца просить и обещать подрывала его уверенность в себе. После нескольких недель активной работы во фруктовых садах Винсент признался, что он сам «не слишком высокого мнения о своих картинах», и предложил переместиться из Арля в Марсель, чтобы больше заниматься торговлей, нежели живописью. В ожидании переезда он даже купил новые ботинки и одежду и стал увещевать Тео: «Ради успеха задуманного мною предприятия я должен производить хорошее впечатление».

В то же время идея переезда пролила свет на возрастающую напряженность в отношениях Винсента с соседями. Более того, взаимная настороженность перешла в открытое противостояние. Одержимый паранойей, Ван Гог постоянно обвинял арлезианцев в попытках мешать ему и тянуть из него деньги при любой возможности: «Они просто считают себя обязанными выжимать из чужаков все соки». Винсент обвинял продавцов в том, что те берут с него слишком много, поваров – что делают все ему назло, служащих – что обманывают, а чиновников – в том, что намеренно вводят его в заблуждение. Если он пытался возражать («С моей стороны было бы проявлением слабости позволить на себе наживаться»), то обнаруживал, что они совершенно не реагируют на его жалобы. «Безразличие и разгильдяйство этих людей не вписываются ни в какие рамки», – негодовал он. Естественно, ничто так не раздражало Винсента, как пренебрежение, хотя он и признавал, что в пылу спора, бывало, мог выпалить что-нибудь со зла или по глупости. В своих письмах к Тео он крайне презрительно и язвительно отзывался о местных жителях, называя их «занудами», «лодырями», «дармоедами» и «свиньями». Даже арлезианские проститутки потеряли свою привлекательность в глазах Винсента, и это грозило тем, что он может лишиться самого верного и доступного источника общения и утешения, после алкоголя. Он называл их «потасканными» и «отупевшими» и, как и сам город, «упадочными». Каждый раз отдавая проституткам или лавочникам хоть одно су, он горько жаловался на то, что «деньги уплывают в руки людей, которые ему противны».

К концу весны отцвели последние деревья, а жизнь Винсента превратилась в череду ожесточенных стычек. Он ссорился и с книготорговцами, и с хозяевами борделей, и с бакалейщиком, что снабжал его красками и холстами, и с почтовыми служащими из-за нестандартных посылок в Париж и взимаемых сборов. Он ругался с рестораторами, когда они отказывались готовить еду для его слабого желудка, и с местной ребятней, что постоянно дразнила его.

Но больше всего Винсент ссорился со своим домовладельцем. Каждый раз на новом месте он начинал с хозяином войну: кто быстрее сдастся. В Арле он обрушил все свое бешенство на Альбера Карреля, владельца гостиницы, где снимал комнату. Винсент постоянно жаловался на отвратительную еду и на «неизменную отраву», которой вместо вина потчевал ресторан на первом этаже, на холод и на «рассадник микробов» в туалете наверху. Он обвинял Карреля в том, что тот все время пытался над ним как-нибудь гадко «подшутить». «Гостиничные дрязги губительны и ужасно на мне сказываются», – писал он Тео. Несмотря на постоянные ссоры с постояльцем, Каррель организовал для Винсента закрытую террасу, где бы тот мог сушить картины и использовать ее в качестве мастерской в плохую погоду. Но когда хозяин гостиницы попытался взять с Ван Гога дополнительную плату за новое помещение, последний стал возражать и счел это дополнительной причиной для поиска нового жилья.

Чувствуя себя отвергнутым и со всех сторон окруженным врагами, Винсент начинал чувствовать, как его большое южное приключение превращается в очередную неудачу спустя всего два месяца после старта. «Я вижу, какими трудностями грозит будущее, и подчас задаюсь вопросом: под силу ли мне все это?» Как и прежде, Винсент постоянно размышлял над своими неудачами. Он смотрел на себя в зеркало и писал теряющего молодость тридцатипятилетнего человека, с морщинами и тусклыми волосами, «безразличного и одеревенелого… опустившегося и несчастного». Взволнованный перепиской с Бернаром о христианских сюжетах, расстроенный новостями из Парижа об очередной болезни Тео и обеспокоенный отказами Терстеха, Винсент обратил свои мысли к самым мрачным темам – «смерти и бессмертию».

Это была прямая дорога к меланхолии. «Одиночество, тревоги, трудности, неудовлетворенная потребность в дружбе и симпатии – все это трудно вынести», – изливал он Тео свое отчаяние в попытке приободрить страдающего от болезни брата. «Снедающая душу печаль или разочарование даже больше, чем распущенность, подтачивают нас, счастливых обладателей надорванных сердец».

Винсенту, давно отрекшемуся от «заразной глупости» религии, оставалось лишь одно утешение. Он ухватился за возможность перерождения – искупления, которое сулило искусство. Винсент и раньше часто прибегал к этому средству, особенно в моменты кризиса. По его словам, только искусство «помогает нам создавать более возвышенный и более умиротворяющий образ природы». Вдохновляясь рассуждениями Золя в романе «Творчество» и собственными ранними попытками прикоснуться к возвышенному «оно», Винсент пришел к новому ви́дению будущего искусства – ви́дению, которое, как христианство, обещало превратить его беды в добровольную жертву, а страдания в мученичество. Всех, с кем он состоял в переписке, он уверял в грядущей «революции» в искусстве и объявлял себя и других художников мансарды ее авангардом. «Раз мы верим в новое искусство и художников будущего», – писал он Тео, —

наша вера нас не обманет. За несколько дней до смерти старина Коро сказал: «Ночью мне снились пейзажи, где все небо розовое». Но разве в пейзажах импрессионистов небо не стало розовым и даже желтым и зеленым? Это доказывает, что порой наши предчувствия сбываются.

Винсент придумал модель искупления и возрождения, которая совмещала в себе утешительные перспективы старой веры и волнующие обещания нового искусства, – концепцию полного перерождения в духе Мишле, возвышающую «художников Малого бульвара» и оправдывающую болезненную тоску по потерянному эдему в искусстве и в собственной жизни. Прошлое должно было вернуться, но вернуться очищенным и доведенным до совершенства новым пониманием цвета и более глубоким видением истины.

В конце апреля 1888 г. произошли два события, которые побудили Винсента превратить его отчаянную иллюзию в реальность – «внушить ее человечеству», как писал Мопассан. Первым стало письмо от Бернара, в котором он хвастался покупкой дома в Сен-Бриаке на побережье Бретани. И практически в то же время очередная ссора с хозяином привела его к необходимости спешно искать новое жилье в недружелюбном городе, хотя прежде он и подумывал о переезде в Марсель. Всего в нескольких кварталах к северу от гостиницы «Каррель», в дальней части городского парка, который он часто проходил мимо, направляясь за город, он увидел обветшалый дом – «заколоченный и давно пустующий». Стены дома были выкрашены желтой краской.

Глава 31

Le Paradou

Четыре комнаты, которые Винсент снял, вряд ли были воплощением его мечты. Они занимали два этажа в доме в северо-восточном углу площади Ламартин, у треугольного парка в северной части Арля, между старой городской стеной и вокзалом. Дом давно уже никто не снимал, даже несмотря на привлекательную цену в пятнадцать франков в месяц. Годы запустения отбелили его желтую штукатурку до кремовой, а зеленые ставни превратились в эвкалиптово-серые.

Это был даже не дом, а странный фрагмент здания, втиснутый в трапециевидный участок на углу. Два одинаковых фронтона, выходящие на парк, маскировали неодинаковые части строения: широкую и просторную слева – там располагалась продуктовая лавка, и узкую и тесную справа – ее и арендовал Винсент. И именно правая часть принимала на себя шум и пыль оживленной авеню Монмажур, на которую выходил восточный фасад дома. Планировка помещений была запутанной: на первом этаже размещалась только одна большая комната и примыкающая к ней кухня, на втором этаже – две крошечные спальни, туда вели общая лестница и общий коридор. Окна всех помещений, кроме кухни, выходили на юг, и ни в одной из них не было сквозной вентиляции – залог мучительной жары летом, особенно на втором этаже, и невыносимой духоты зимой. Ни в одной из комнат не было ни отопления, ни газа, ни электричества. Ванной тоже не было. Ближайшие удобства – грязный общественный туалет в соседней гостинице.

Район не располагал к прогулкам ни в какое время суток. Примыкающая гостиница и круглосуточное кафе по соседству постоянно наполняли улицы гуляками, пьяницами и бродягами. Вокзал принимал и отправлял поезда, которые, гремя и визжа, проходили по эстакаде в каких-то тридцати метрах от дома. Возле дома росли лишь несколько хилых деревьев – они были слабой защитой от палящего солнца и никак не спасали от удушающей пыли. По ночам темные фигуры шуршали ветками и стонали в кустах – здесь утоляли свой сексуальный голод многочисленные посетители квартала борделей, что располагался с другой стороны парка. Сочетание непривлекательных помещений, уличного шума и подозрительной славы, которой пользовался район, долгое время отпугивало разумных арендаторов. Для местных жителей, приходящих сюда, чтобы отправить письмо, купить продуктов или поблудить ночью в парке, угловая квартира в доме номер 2 на площади Ламартин уже не существовала – она пала жертвой запустения и вандализма, обреченная на разрушение, которое постигло ее пятьюдесятью годами позже, когда бомба союзников сровняла ее с землей.

Однако Винсенту его новое жилище казалось райским местом. Там, где другие видели лишь отваливавшуюся штукатурку, грубый кирпичный пол и непригодные для жизни комнаты, он разглядел спокойное, словно церковь, место. «Здесь я могу жить и дышать, думать и рисовать», – писал он. Неприятный район виделся ему Эдемским садом, где зелень всегда сочна, а небо над головой «пронзительно-голубое». Пыльный парк он счел «восхитительным преимуществом новой студии» и хвастался сестре Вил, что его окна «выходят на прекрасный городской сад, где по утрам можно наблюдать рассвет». Он не замечал ни упадка, ни разврата, а видел лишь карикатуры Домье, сцены из романов Флобера, пейзажи Моне и «совершеннейшего Золя» в завсегдатаях круглосуточного кафе.

Там, где остальные видели уродливую развалюху, он нашел дом. «Чувствую, что сумею сделать из него нечто долговечное, такое, чем смогут воспользоваться и другие», – писал он Тео об охватившем его предвкушении. «Теперь я чувствую твердую почву под своими ногами, а потому – вперед!» Гоген позже отметил, что Винсент нашел «дом своей мечты».

Не дожидаясь одобрения Тео, Винсент подписал договор аренды и приступил к дорогостоящему проекту возвращения заброшенного дома к жизни. Он отремонтировал внутреннюю часть и перекрасил внешнюю. «Желтый, как свежее масло, с ослепительно-зелеными ставнями», – сообщал он Вил в сентябрьском письме. Винсент починил двери, провел газ – другими словами, немало потратился, чтобы вновь сделать дом обитаемым, при этом постоянно жалуясь брату на бедность. (Тео он сказал, что хозяин согласился взять на себя расходы на ремонт.) Стремясь переехать как можно скорее, он перенес свою мастерскую из гостиницы «Каррель» в комнату на первом этаже.

Желтый дом, Арль

Но когда Винсент потребовал соответствующего снижения арендной платы в гостинице, Альбер Каррель стал возражать, что привело к бурной ссоре. («Я обманут!» – возмущался Винсент.) Постоялец был вынужден выкупить оставшиеся у Карреля вещи (тот забрал их, когда Винсент отказался оплачивать счет) и снять комнату над ночным кафе неподалеку. Спор с хозяином гостиницы Винсент перенес в местный магистрат, задав тем самым враждебный тон, который впоследствии испортит отношения и с новыми соседями.

Но никакие злоключения не могли погасить маяк, которым стал для художника Желтый дом. Перспектива постоянной мастерской оживила самую старую и самую главную мечту – об артистическом товариществе. Для Винсента дом всегда означал конец одиночества. Еще в ноябре 1881 г. он звал Антона ван Раппарда приехать в Эттен, чтобы разделить его патриотический пыл и присоединиться к охоте за «брабантскими типами». «Я иду в определенном направлении и не довольствуюсь этим, но хочу, чтобы и другие следовали за мной!» В Гааге Винсент строил планы по превращению мастерской на Схенквег в «дом иллюстраторов», где к нему присоединились бы другие художники-графики (и достаточное количество моделей), как это было в лучшие времена газеты «The Graphic». В Дренте он мечтал создать мастерскую на пустоши, где «могла бы расцвести колония художников». В Нюэнене утешался мыслями о том, что мастерская на улице Керкстрат станет «pied-à-terre» – оплотом для учеников Милле, увлеченных изображением крестьян. О том, чтобы «основать мастерскую», где он мог бы работать совместно с другими художниками, Винсент подумывал даже во время краткого, но насыщенного пребывания в Антверпене. В Париже он предложил «разделить кров и мастерскую, пока я ими располагаю», своему соученику по Антверпенской академии Орасу Ливенсу, которого едва знал.

Площадь Ламартин, Арль

С той же идеей создания художнической семьи Винсент прибыл в Арль. Разлученный с братом и с другими «художниками Малого бульвара», он еще больше жаждал найти компанию, но вечно терпел неудачу. «Мне хочется обзавестись убежищем, – писал он Тео после прибытия, – где несчастные парижские клячи – вроде тебя и некоторых наших друзей, бедных импрессионистов, – могли бы попастись, когда окончательно изнемогут».

Всю весну, страдая от одиночества, отчужденности и изнуряющих приступов ностальгии, Винсент в мыслях возвращался к идее семейственности. Он с удовольствием перебирал в памяти пережитые моменты («Мы с Раппардом частенько прогуливались вместе») и размышлял о былых неудачах («Я долго твердил себе: „В Гааге и Нюэнене ты уже снимал мастерскую и кончилось это плохо“»). И в один прекрасный день в середине апреля все обиды прошлого и устремления будущего сошлись в четырех комнатах в доме номер 2 на площади Ламартин.

«Я вполне мог бы с кем-нибудь разделить новую мастерскую, – объявил он в тот же день, когда подписал договор аренды. – И я бы этого хотел. Может, Гоген приедет на юг?»

Поль Гоген не был номером один в списке потенциальных компаньонов Винсента. Когда стало понятно, что из-за болезни брат не сможет к нему присоединиться, Винсент сначала обратился к девятнадцатилетнему Эмилю Бернару, самому сговорчивому из товарищей по улице Лепик. По-видимому, Винсент пригласил молодого живописца, еще будучи в Париже, и теперь снабжал его красноречивыми описаниями очарования арлезианок, местных красот и благотворного влияния жизни на юге. («Переселение на юг принесло бы, вероятно, ощутимую пользу многим художникам, влюбленным в солнце и цвет».) Он подчеркивал преимущества юга перед Бретанью, где Бернар снова планировал провести лето. («Я не тоскую по серому Северному морю», – едко парировал Винсент.)

Чтобы заманить друга-японофила, Винсент представил пыльные пейзажи Прованса в виде японских гравюр, сверкающих «пятнами чудесного изумруда, богатого синего в пейзажах» и «ослепительным желтым солнцем». Он отправлял рисунки и описания своих живописных полотен, которые откровенно рекламировали клуазонистскую природу Прованса. «Этот край прекрасен, как Япония, своей прозрачностью воздуха и радостным сочетанием красок».

Когда Бернар отказался (ссылаясь на свой военный долг в Северной Африке, который он так никогда и не исполнил), Винсент стал искать кого-то поближе к дому. С немногочисленными французскими художниками, работавшими в то время в Арле, отношения у него не сложились – то ли они его сторонились, то ли он сам их избегал. Какое-то время Винсент собирался пригласить датчанина Мурье-Петерсена, несмотря на «бесхребетное» искусство последнего и нежелание участвовать в частых походах Винсента в район борделей (или «на улицу добрых женщин», как тот ее называл). В марте, когда Мурье-Петерсен объявил о возвращении домой, Винсент обратил свои устремления на Доджа Мак-Найта, неотесанного американца, друга Рассела. Мак-Найт жил по соседству, в деревушке Фонвьей. «Он янки, – охарактеризовал его Винсент, – и возможно, рисует лучше большинства американцев, но янки все равно одинаковые».

Даже еще не видя работ Мак-Найта, Винсент уже подумывал о «некоем соглашении» с молодым человеком и о переселении того в Желтый дом. «Готовить тогда можно будет дома, – представлял он. – Я думаю, это будет хорошо для обоих». Однако, когда через неделю Винсент преодолел восемь километров и дошел до мастерской Мак-Найта в Фонвьей, эта перспектива (как и многие до нее) рассеялась, сменившись недовольством. Все лето Винсент называл своего американского соседа «сухарем», «простаком» и «халтурщиком», «бессердечным», «скучным» и «бесполезным». Из уважения к общему другу Джону Питеру Расселу они продолжали наносить друг другу визиты вежливости, во время которых Винсент был вынужден выслушивать критические замечания в адрес своих работ, которые затем уныло перечислял в письмах к Тео и сестре Вил: «Производит слишком странное впечатление», «полный провал», «просто отвратительно». В ответ Винсент высказал еще более резкое суждение об американском художнике: «[Мак-Найт] скоро будет писать пейзажи с овечками для конфетных коробок».

Союз с Полем Гогеном едва ли сулил что-то большее. В марте Винсент обвинял Гогена в том, что последнему «не хватает характера, который закалялся в трудностях», ставя под сомнение мужской и художественный темперамент коллеги. Комментарий относился к письму, внезапно полученному от Гогена, находившегося на тот момент в Понт-Авене, маленьком городке на побережье Бретани; Гоген сообщал, что болен и нуждается в деньгах. «Он пишет, что сидит без гроша, – передавал Винсент содержание письма Тео. – Хочет знать, не продал ли ты что-нибудь из его работ, а сам не может тебе написать – боится тебя побеспокоить». Винсент «глубоко сожалел о трудностях Гогена» и призывал Тео и Рассела приобрести что-нибудь из его работ. Винсент также отправил весьма участливый ответ в Понт-Авен (это было его первое письмо Гогену), в котором сокрушался о болезнях, преследовавших всех художников, словно проклятие («Черт побери, когда же наконец народится поколение художников, достаточно крепких физически?»), но при этом упорно не приглашал Гогена к себе, на благодатный юг. В свои сорок с лишним лет этот француз имел репутацию человека вспыльчивого, неприветливого и эгоистичного и не шел ни в какое сравнение с молодым и предупредительным Бернаром, общества которого так желал Винсент. Равно как и искусство Гогена, куда более зрелое, с его экзотическими сюжетами, не было столь привлекательным, сколь новая и пылкая доктрина цвета и простоты молодого художника, особенно после того, как в марте журнал «La Revue Indépendante» провозгласил клуазонизм венцом нового искусства.

Винсент пристально и ревностно следил за успехами Гогена в мансарде. Только в декабре и январе Тео купил работ Гогена почти на тысячу франков, в том числе написанное на Мартинике полотно «Негритянки», которое гордо висело над диваном в квартире на улице Лепик. Однако художники едва поддерживали связь после того, как в начале февраля Гоген покинул Париж. И когда он, заболев, отправлял письмо в Париж, он не знал, что Винсент переехал в Арль. Всего через неделю Гоген прислал еще одно горькое послание. «Жалуется на плохую погоду, пишет, что все еще болен, – передавал содержание Винсент. – И что из всех напастей, обрушивающихся на человечество, ни одна не бесит его больше, чем бедность, на которую он обречен пожизненно». Винсент переслал письмо Тео, вскользь посоветовав предложить Терстеху какую-нибудь работу Гогена, но не утруждал себя ответным посланием художнику на протяжении целого месяца.

Но когда Винсент наконец написал ответ, все радикально переменилось. Мурье-Петерсен сообщил о своем отъезде; отношения с Мак-Найтом двигались к неминуемой ссоре; Каррель, хозяин гостиницы, изъял все вещи Винсента. Бернар проигнорировал настойчивые увещевания и снял дом в Бретани, куда пригласил Гогена. Тео вернулся из поездки в Голландию и, хотя его здоровье было хуже некуда, сразу же запланировал визит к Моне в Живерни, где собирался предложить его импрессионистской светлости самую вкусную сделку в истории мансарды. «Ты там увидишь чудесные вещи, – писал отчаявшийся Винсент, – и будешь думать, что картины, которые я присылаю, сильно проигрывают в сравнении с ними».

В то же время солнце выжгло землю Прованса, летний мистраль засыпал все пылью. Мухи и комары превращали каждую поездку в пытку. Поля теряли цвет, сам Винсент – здоровье, а его кисть – уверенность. (Наступил май, а он так и не отправил ни одной работы в Париж.) Желтый дом остался единственным «лучом надежды» на мрачном горизонте. Увы, в попытке воплотить в реальность свои мечты о рае для художников Винсент загнал себя в ужасные долги, не сказав ни слова об этом Тео.

К середине мая 1888 г. Винсент убедил самого себя в том, что есть всего один человек, способный прервать эту череду неудач: нужно было, чтобы Поль Гоген приехал в Арль, – только это могло спасти мечту о доме для художников. «Может, мы как-то исправим прошлые ошибки, – грезил он. – И у меня будет свой тихий дом».

Винсент предпринял небывалые усилия, чтобы воплотить мечту в реальность. Как только дом на площади Ламартин засиял яркими красками, в его голове зародился куда более грандиозный план. На строительство величайшего воздушного замка в своей жизни Винсент потратил месяцы практически ежедневных уговоров. В начале лета 1888 г. он приступил к реализации своего замысла, соединив тщательные подсчеты (как в письмах в защиту Син и мастерской на Схенквег), отчаянные мольбы с призывами приехать (как те, что доносились из Дренте) и миссионерское красноречие (подобное тому, что он обрел на пустошах Нюэнена в период поклонения Милле), он все поставил на карту ради своего высокого идеала, личной и художественной утопии – рая искупления и перерождения, который сиял ярче, чем оштукатуренное и свежевыкрашенное материальное его воплощение.

Ван Гог отчаянно доказывал брату, что приезд Гогена будет коммерчески выгодным предприятием. Представляя свой план «простым деловым соглашением», Винсент составил проект бюджета, в котором учел свои домыслы, будто вдвоем жить будет дешевле и что такие работы Гогена, как «Негритянки», подорожают втрое или вчетверо. Если бы Тео погасил долги Гогена в Понт-Авене, оплатил его дорогу в Арль, добавил сто франков к ежемесячно высылаемому содержанию и потребовал у Поля присылать по работе в месяц, он, по мнению Винсента, мог не только вернуть затраченные деньги, но и «даже получить какую-то прибыль».

Он обещал Тео, что подобная схема окупится еще и за счет того, что союз с Гогеном привлечет других авангардных художников, благодаря чему дело братьев «укрепит позиции и репутацию». На волне успеха Гогена начнут продаваться и работы самого Винсента, как он считал, по крайней мере одна или две в месяц, а может быть, даже и четыре, по сто франков за штуку. «Рано или поздно труд возместит все расходы», – уверял он Тео, предсказывая скорый конец длительной и утомительной для всех зависимости. Винсенту даже представлялось, что приезд Гогена мог бы помочь заручиться наконец-то поддержкой вечного скептика Терстеха. «С ним [Гогеном], – предсказывал он, – во всяком случае, не пропадешь».

В конце мая он отослал приглашение:

Дружище Гоген,хочу сообщить тебе, что я только что снял здесь, в Арле, дом из четырех комнат. И мне кажется, если я найду еще одного художника, который имел бы желание работать на юге и, подобно мне, был бы настолько поглощен творчеством, что ограничил бы себя, подобно монаху, во всем, кроме посещения борделя пару раз в месяц… тогда все устроилось бы превосходно… мой брат сумел бы выкроить 250 фр. в месяц, которые мы бы поделили… Ты должен был бы отсылать ему по картине в месяц.

В дополнение к намекам на бордели с прекрасными арлезианками Винсент подсластил свое предложение комплиментами («Мы с братом высоко ценим твою живопись»), обещаниями солнечной погоды («Почти круглый год можно работать на воздухе») и оздоровления («Я приехал сюда больным, но сейчас чувствую себя гораздо лучше»), однако настаивал на том, что «дело прежде всего». «Брат не имеет возможности одновременно посылать деньги тебе в Бретань и поддерживать меня здесь, в Провансе» – таков был прямой ответ на мольбы Гогена о финансовой помощи. «[Но] если мы обоснуемся вдвоем, у нас хватит на жизнь. Я уверен». Наконец, Ван Гог предостерегал хитрого бывшего банкира от обращения напрямую к Тео в попытке выторговать условия получше. «Мы все тщательно взвесили, – подчеркивал он, – и единственное средство оказать тебе реальную помощь – объединиться».

Винсент отправил черновик письма в Париж, по всей видимости для одобрения Тео, что было проявлением невиданного смирения. Но, не дожидаясь ответа, он продолжал приводить доводы направо и налево. Захваченный своими мечтами, просвечивавшими сквозь сухую деловую логику, он представлял, как приезд Гогена станет не только коммерческой удачей, но и благом для творчества обоих художников. Он утверждал, что на юге «чувства обостряются, рука становится легче, глаз острее, а ум яснее». Он говорил о юге как об идеальном месте для всех настоящих «импрессионистов»: крае призматических цветов и прозрачного света, присущего японскому искусству; воплощению мечты любого современного художника; крае, который только и ждет, когда его перенесет на холст живописец, обладающий верой, амбициями и отвагой. С нарастающей горячностью Винсент, подобно Золя в «Творчестве», превратил свое приглашение в вызов всем художникам, ценящим японизм и признающим его влияние: «Почему бы всем не отправиться в Японию, вернее сказать, в места, подобные Японии, – на юг». Ощутив, как в юности, проповеднический пыл, Ван Гог уже видел рождение новой религии юга: «Есть искусство будущего, и оно будет таким прекрасным, таким юным… Я чувствую это так остро». Свои провидческие мечты художник облек в революционную риторику, призывая к жертвам во имя общего блага и утопического триумфа.

Винсент заверял Тео, что скоро художники из «грядущего поколения» «появятся в этом прекрасном крае и сделают для него то, что сделали для своей страны японцы». И эти художники поведут за собой революцию, для которой, по его собственному мнению, Винсент лишь «расчищал путь». «Я вовсе не горю жаждой славы настолько, чтобы все поставить ради этого на кон», – уверял он, но обещал, что подобный смельчак обязательно появится. И этого мессию нового искусства Винсент называл «Милым другом Юга» – «похожим на Ги де Мопассана, только в живописи», который «весело и беззаботно изобразил бы прекрасных жителей этих мест и красоты здешней природы». Он смог бы состязаться с Монтичелли в умении передать цвет, с Моне в искусстве писать пейзажи и с Роденом в скульптуре (все эти художники были звездами entresol). Винсент особенно подчеркивал, что этот художник будет «невиданным доселе колористом».

Он не называл будущего спасителя, но сравнение с мопассановским Жоржем Дюруа, хитрым, умным, сексуальным хищником, похожим на Октава Муре у Золя, было скрытым кодом для Тео. Подобное сравнение не только отсылало к великим французским писателям-реалистам, которые совершили переворот в литературе, но и тешило воображение отрадными картинами, сулящими коммерческий успех мансарде… а заодно эротические чудеса прекрасным арлезианкам. А еще оно совершенно безошибочно указывало на искушенного, амбициозного и хищного художника, который томился сейчас в Понт-Авене, больной и без гроша в кармане.

Как и все утопические замыслы Винсента, этот проект был связан и с прошлым, и с будущим. Вместе с Гогеном они должны были последовать примеру художественных «братств» прошлого: от средневековых гильдий художников, члены которых «любили друг друга как братья», до голландцев Золотого века, «хваливших и ободрявших друг друга»; от авторов и художников газеты «The Graphic», работавших плечом к плечу в своих мастерских, создавая «нечто священное, нечто благородное, нечто возвышенное», до барбизонцев, устроивших не просто колонию художников, но благородное сообщество родственных душ, готовых поделиться друг с другом «своим теплом, своим пылом и своим энтузиазмом».

На мечту Винсента о потерянном рае наложился модный в то время миф о братстве японских монахов-буддистов, известных как бонзы. Винсент читал об этих экзотических религиозных братствах как в серьезных источниках (в «Японском искусстве» Гонза), так и в модных книжках вроде «Мадам Хризантемы» Пьера Лоти – обильно сдобренного фантазией повествования о путешествии в Японию. Теперь Винсент представлял сближение с Гогеном как союз жрецов высшей идеи, отрекшихся от себя, готовых «любить и поддерживать друг друга», живущих в «братском единстве, где царит гармония». Сравнивая мистический Союз бонз с Союзом братства общинной жизни, колонии которого процветали на голландских пустошах, Винсент призывал Гогена к монашеской жизни с «холодной водой, свежим воздухом, простой и здоровой пищей, скромной одеждой, крепким сном» – такую жизнь более десяти лет назад они вели с Гарри Глэдвеллом в мансарде на Монмартре.

Винсент мечтал о том, чтобы в будущем привлечь в Желтый дом не только Гогена, но и всех бедствующих художников авангарда – всех «бедняг, чей дом – дешевые кафе и гостиницы, изо дня в день перебивающихся с хлеба на воду». От имени всех художников, «что влачат жалкое существование, подобно бездомным псам», Винсент вещал о смысле новой миссии. Если Тео действительно поддерживал «смелые начинания импрессионистов», он был обязан, по мнению старшего брата, позаботиться, «чтобы у художников были крыша над головой и хлеб насущный». Воскрешая в памяти фантазию о столовой для бедных в его квартире на Схенквег, Винсент представлял, как сможет помочь всем бездомным «ломовым лошадям» Парижа, которые, как и он сам, страдали за искусство.

Мы платим высокую цену за то, чтобы быть звеном в цепи художников; и мы платим своим здоровьем, молодостью и свободой, которой мы наслаждаемся не в большей степени, чем извозчичья кляча, везущая людей за город наслаждаться весной… Сознавая, что ты и есть та извозчичья кляча, которой придется впрягаться в ту же старую повозку. А ты хочешь жить на залитом солнцем лугу, у реки, вместе с другими, такими же свободными, как ты, лошадями, быть, как они, свободным и плодовитым.

Разумеется, такое представление о «пастбище» для отвергнутых художников полностью соответствовало давнему стремлению Винсента создать союз творцов, где успешное меньшинство будет поддерживать обделенное большинство. Почему художники должны быть «привязаны к необходимости зарабатывать на хлеб», вопрошал он, распространяя собственное ощущение неволи на всех «художников Малого бульвара», ведь это «означает, что на самом деле никакой свободы и нет». Он призывал Тео вступить в борьбу с этой вопиющей несправедливостью и возглавить новое общество художников – объединение, где «торговец протягивает руку художнику, берет на себя повседневные заботы, обеспечивает мастерской, едой, красками и т. д., а художник посвящает себя творчеству». Уговаривая брата взять на себя заботу о страдающих товарищах, Винсент обретал столь необходимый ему покой. Превращая свою долгую зависимость от Тео в моральное право всех страдающих художников, а годы поддержки, получаемой от брата, – в утопическую обязанность всех успешных торговцев (и художников тоже), Винсент сам избавлялся от глубинного чувства вины, трансформировал его в райское видение о Желтом доме.

Надежда на искупление была столь сильной, что возможность неудачи вела к размышлениям о самом страшном: болезни, помешательстве и даже смерти – предвестию будущего, которое Винсент не мог бы пожелать. Но на тот момент лихорадочное ожидание приезда Гогена уносило Винсента в будущее радужное, не омраченное никакими сомнениями. «Мечты, ах эти мечты! – вспоминал позднее Бернар полные фантазий письма Ван Гога (он тоже получал их весной 1888 г.). – Гигантские выставки, филантропические фаланстеры художников, основание колоний на юге».

В июне все эти мечты выплеснулись на холст. Пытаясь придать весомость своим доводам, Винсент вступил в самую продуктивную, самую убедительную и самую важную творческую стадию. Настойчивые приглашения в Дренте он сопровождал журнальными иллюстрациями на тему жизни в краю болот. В Нюэнене он защищал свой крестьянский быт, твердя, словно заклинание, имена Милле и Израэлса. В Провансе после двух лет работы с новым цветом и в новой живописной манере он отстаивал свои планы на Желтый дом при помощи картин, составивших впоследствии славу западного искусства.

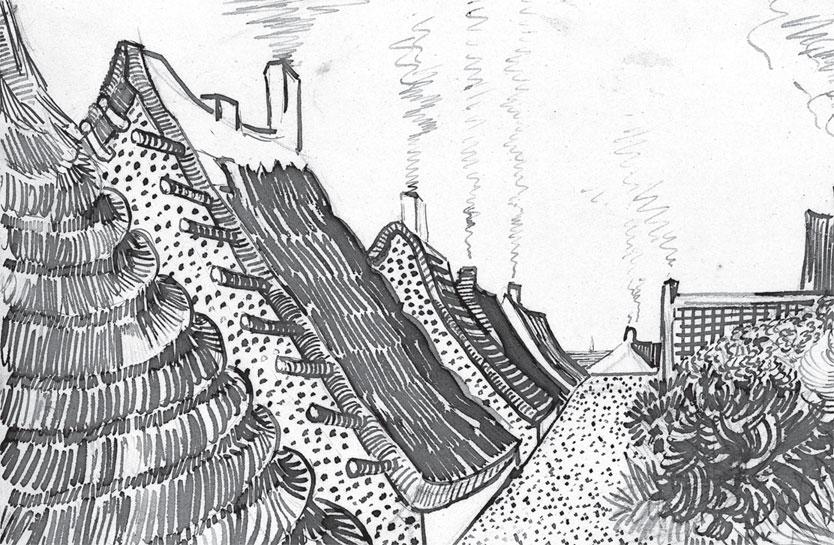

Соленые брызги Средиземного моря били прямо в лицо. Винсент закончил рисунок четырех рыбацких лодок на берегу, у самой кромки воды. Он приехал в старинный городок Сент-Мари-де-ла-Мер в конце мая, преодолев почти полсотни километров в дилижансе с большими колесами, «просто чтобы посмотреть на синее море и синее небо». «Наконец-то я увидел Средиземное море», – ликовал он. Борясь с яростными ветрами из самой Африки, Винсент пытался запечатлеть, как утлые лодчонки преодолевают волны. Но в итоге почти все пять дней в Сент-Мари он провел, бродя по ослепительно-белой деревушке, зарисовывая аккуратные ряды местных домиков – cabanes, «выбеленных сверху донизу, даже с белой крышей».

Мысли легко переносили Винсента в прошлое. Море напоминало о дяде Яне – адмирале, дюны – о Схевенингене, а домики – о лачугах в Дренте. Те же призраки былого отвлекали его внимание от зубчатых стен собора, притягивавшего толпы паломников и давшего имя городку. Согласно провансальской легенде, после чудесного путешествия именно сюда прибыли из Святой земли три Марии, в том числе Мария Магдалина. Каждый год в конце мая сотни паломников проделывали непростой путь по соленым топям Камарга, чтобы принять участие в праздновании Дня святой Сары, служанки, сопровождавшей Марий на их чудесном корабле. В основном съезжались цыгане, которые сделали темнокожую Сару своей покровительницей. И скорее всего, Винсент отправился в Сент-Мари вместо Марселя, в котором обещал побывать, под впечатлением от разноцветных повозок пылких цыган, собравшихся здесь на ежегодное празднование всего несколькими днями ранее.

Улица в Сент-Мари. Перо, чернила. Июнь 1888. 30,5 × 47 см

Но после прибытия в Сент-Мари Винсент не мог отвести взгляда от лодок на пляже. Каждое утро он шел на берег и смотрел на них: «Маленькие лодки, зеленые, красные, синие, очаровательные по форме и цвету, похожие на цветы». Но каждый раз они выходили в море еще до того, как он успевал приступить к работе. «Они спешат уйти, пока не поднялся ветер, – объяснял он Бернару, – и возвращаются, когда он уже слишком сильный». На пятое утро Винсент встал рано и бросился на пляж, прихватив с собой лишь блокнот и перо. Он застал несколько лодок, которые еще отдыхали на песке в ожидании новой битвы с волнами – так же спокойно и покорно, как парижские ломовые лошади. Работая без перспективной рамки, он зарисовал их одинокую величавость: одна на переднем плане, остальные три выстроились в неровный ряд следом за первой; их мачты топорщились в разные стороны, как ветви подстриженных берез в Нюэнене, а части такелажа перекрещивались под самыми невероятными углами. Еще до того, как к ним вернулись хозяева, Винсент успел сделать пометки о цветах прямо на наброске.