Книга: Ван Гог. Жизнь

Назад: Часть третья Французский период 1886–1890

Дальше: Глава 30 Расчетливое безумие

Глава 28

Братья Земгано

Где бы они ни ставили шатер, на их представление стекались толпы людей. Они бросали вызов силе тяжести и самой смерти; высоко над посыпанной опилками ареной они летели навстречу друг к другу, а затем вновь размыкали руки, кружась в вихре па-де-де, то совершая смертельно опасные прыжки, то обретая твердую опору под ногами. Бросок и поддержка. Бросок и поддержка. В одно мгновение их парящие тела казались связанными невидимыми узами, а позвоночники – спаянными в единое целое, но уже через секунду они разлетались в противоположные стороны. Старший, Джанни, – упорный и решительный – довел их номер до пределов возможного, всячески стремясь отодвинуть их как можно дальше. Младший, Нелло, – прекрасный и пылкий – ради брата готов был летать, словно птица. Вместе они вращались, закручивались в спираль, кружились в своем воздушном балете и падали, то держась друг за друга, то разлетаясь, выполняя все более и более рискованные трюки, кружась все выше и выше, проверяя на прочность невидимые узы, искушая саму логику свободного падения.

Как и в прочих литературных произведениях, в «Братьях Земгано» Эдмона Гонкура Винсент увидел автопортрет. В своих неустанных поисках примеров вдохновляющих братских союзов он скоро заинтересовался совместным творчеством Эдмона и Жюля де Гонкуров. «Что за великолепная идея – работать и мыслить совместно», – писал Винсент Тео из Антверпена. В письме он восторженно перечислял достижения братьев, особо подчеркивая, как общие усилия помогали им «с простодушием взрослых детей» идти навстречу будущему.

Винсент, конечно же, знал, что эта история о цирковых братьях-акробатах, написанная Эдмоном, – посмертная дань младшему брату Жюлю: отчасти автобиографический образ братьев-художников, чье творчество стало излиянием единой личности, единого Я. С теми же мечтами Винсент приехал в Париж после одинокой жизни на пустошах и верфях. «Как бы мне хотелось, чтобы и в конце жизни мы могли идти рука об руку, – писал он Тео накануне своего приезда. – Лишь бы у нас достало для этого желания и мужества».

Однако все получилось совсем не так. Эйфория от воссоединения с братом вскоре уступила место прозе совместного быта. С тех времен, когда Винсент жил с Тео в мансарде пасторского дома в Зюндерте, прошло двадцать лет. После этого он лишь однажды делил с кем-то жилище: недолгое время с ним жила проститутка Син Хорник. К квартире на улице Лепик он относился как к своей студии на улице Керкстрат: по словам одного из посетителей, он повсюду разбрасывал краски и инструменты, так что квартира «стала больше походить на художественную лавку, чем на жилое помещение». «Все было вверх дном, – вспоминал другой очевидец. – Его любовь к беспорядку распространялась на все комнаты».

Согласно свидетельствам тех, кто навещал братьев в то время, Винсент спокойно складывал в одну кучу грязную одежду и невысохшие холсты (носками Тео он вытирал кисти), а любые попытки создать некое подобие уюта немедленно сметались: Винсенту не нужны были безделушки – ему нужно было место для натюрмортов (или, изредка, для моделей). Один из гостей, оставшихся на ночь, вспоминал, как «утром, вставая с кровати, наступил в банку с краской, которую оставил там Винсент». После фиаско у Кормона Винсент скоро вернулся к привычкам времен жизни на пустошах, пренебрегая гигиеной и внешним видом. «Он вечно грязный и неопрятный», – жаловался Тео сестре Вил. Через месяц или два после переезда в новую квартиру Тео заболел какой-то неизвестной хворью, а Люси, горничная-кухарка, просто сбежала.

Не менее разрушительное влияние оказывал Винсент и на светскую жизнь Тео. До приезда брата Тео мог наслаждаться лодочными прогулками по Сене, посещать официальные приемы, театральные представления, ездить в оперу, проводить выходные за городом и бывать на роскошных званых вечерах при свечах, куда гости являлись в изысканных нарядах, а ужин подавался в два часа ночи. Хоть Тео порой и чувствовал себя одиноким в этом шумном обществе, он умел быть приятным и милым собеседником, сдержанное обаяние обеспечивало ему многочисленные приглашения в дома его клиентов.

Приезд Винсента изменил все. На выходах в свет, игравших важную роль в работе, Тео пришлось поставить крест, за исключением тех случаев, когда ему удавалось на время отделаться от своего непредсказуемого брата, что было практически невозможно из-за строгих принципов Винсента относительно братской солидарности. Кроме того, Тео просто не решался представить брата многим известным художникам, коллекционерам и торговцам, чьи имена были записаны в его адресной книге. По тем же причинам ему приходилось думать о том, кого можно приглашать в квартиру на улицу Лепик (где, как он признавался, «обстановку можно было назвать как угодно, но только не располагающей»). По мнению Тео, лишь несколько человек, в основном его голландские товарищи, могли без обид стерпеть экстравагантные манеры Винсента.

Так или иначе, друзья часто отказывались от приглашений. «Никто больше не хочет приходить к нам, – жаловался он, – потому что каждый такой визит заканчивается ссорой». На тех же, кто приходил, Винсент прямо-таки набрасывался. «Этот человек начисто лишен хороших манер, – резюмировал Андрис Бонгер свое мнение о захватчике, который лишил его общества ближайшего товарища. – Он постоянно со всеми спорит». Другие гости считали Винсента утомительным, странным и чересчур пылким собеседником. Даже сам Тео в письме Йоханне, сестре Андриса, признавался позднее, что с Винсентом трудно было поладить из-за того, что он «не щадит ничего и никого». По словам Тео, проклятие прошлого преследовало Винсента и в Париже: «Каждый при виде его говорил: „C’est un fou“».

Как и раньше, Винсент был чрезвычайно озабочен отношениями Тео с женщинами. А потому к прочим огорчениям Тео прибавилось еще одно: новые обстоятельства серьезно вредили его личной жизни. Женщину, которая уже год была его любовницей (известную лишь под инициалом С.), обуревали приступы страшной ярости; ее план выйти замуж за молодого привлекательного коммерсанта рушился из-за этого непрошеного вторжения. «Ты ее будто приворожил, – предостерегал Андрис Бонгер Тео, говоря о С. – У нее серьезные психические проблемы». Винсент тоже называл подругу брата «выжившей из ума» и предлагал «взять ее на себя». «Можно достичь дружеского соглашения, – уверял он брата. – Тебе нужно просто предоставить ее мне». В конце концов, у Гонкуров была одна любовница на двоих.

Как Джанни Земгано, Винсент был убежден: отношения с женщинами – за исключением сексуальных – подрывали единый творческий потенциал братьев. Появление женщины в их совместной жизни не только было равноценно предательству священных братских уз (ни один из братьев Гонкур не был женат), но и грозило куда более серьезными несчастьями. Разве не стало вмешательство женщины, влюбленной в юного красавца Нелло, причиной неудачи, а в конце концов и полного крушения всех планов братьев Земгано?

Однако главной женщиной в жизни Тео была не злополучная С. – последняя в непрерывной череде небрежно выбранных любовниц. Интерес к ней не шел ни в какое сравнение с увлечением Тео Йо Бонгер. С двадцатитрехлетней сестрой своего друга он познакомился в Амстердаме прошлым летом. С той встречи они не общались, однако Андрис всячески поощрял их взаимную симпатию. Сам он обручился той зимой и призывал Тео последовать его примеру. «Было бы так здорово, если бы мы оба вступили в Париже в счастливый брак», – писал он. Сестра Тео Лис, всегда готовая поспособствовать счастью брата, тоже не осталась в стороне. Она поддерживала активную переписку с Йо, выступая одновременно в роли свахи и представительницы всего уважаемого семейства. (Мать Тео, которая в январе навещала в Амстердаме больную сестру, и сопровождавшая ее Вил познакомились там с Йоханной.)

Разлука лишь разожгла пыл Тео. Как и Винсенту, ему было легче переживать страсть вдали от ее объекта. Всю зиму, несмотря на бурную светскую жизнь и знаки внимания со стороны С., он признавался, как одинок в Париже («Здесь чувствуешь себя в большем одиночестве, чем в деревне»), и писал о пустоте, образовавшейся в самом центре его существования. Неожиданный приезд брата в конце февраля не только не заполнил эту пустоту, но и усугубил ее. «В тебе было что-то, что я безуспешно искал в других, – позднее напишет Тео Йоханне, вспоминая, как тосковал той зимой. – Я чувствовал, что нахожусь на пороге совершенно новой жизни».

Но чтобы переступить этот порог и войти в новую жизнь, Тео нужны были деньги. В его мире, где во главе угла стояло чувство долга, молодой человек не попросил бы руки девушки, не будучи уверенным в том, что сумеет должным образом ее обеспечить. Поэтому прежде, чем серьезно задуматься о помолвке с Йо, он должен был упрочить свое материальное положение. Несомненно, надежды на счастливую семейную жизнь и сопутствовавшее этому бремя финансовой ответственности оживили его прежнюю мечту о собственном бизнесе. Ощущая временами профессиональную неудовлетворенность, Тео хотел сделаться независимым предпринимателем. Лишь за два года до этого, испытывая давление начальства, он разработал детальный проект «современного бизнеса», для которого требовались управляющие, начальный капитал и «машина для печати репродукций». По примеру дяди Сента, Тео намеревался пуститься в свободное плавание и сколотить состояние. Однако впоследствии он отказался от своего плана, как и от многих других, поскольку риск был слишком велик, а разногласия с начальством стали не столь огорчительными.

В этот раз, однако, все было иначе. В этот раз его амбиции подкреплялись стремлением к семейному счастью («Я вижу, как работа и любовь идут рука об руку», – писал он), кроме того, уже не было в живых отца, постоянно призывавшего к осторожности. Объединившись со своим другом Андрисом, который женился и хотел обустроить собственное гнездышко, Тео вновь решил обратиться к дяде за финансовой поддержкой. Спустя годы игнорирования страстных просьб брата и его угроз покончить с собой, спустя два года, минувшие со времен отказа в ответ на отчаянные мольбы из Дренте, Тео все-таки решил уйти из «Гупиль и K°». Все это – ради женщины, которую он едва знал, и при поддержке лишь одного партнера. И партнером этим был не Винсент.

В августе 1886 г. Тео отправился в отпуск в Голландию. Он намеревался посетить два места, однако цель обеих поездок была одна. В Бреде он собирался просить дядю Сента инвестировать в его будущее. В Амстердаме, в доме Бонгеров, он собирался это будущее устроить.

Винсент ободрял его в письмах из квартиры на улице Лепик, где он, Андрис (которого Тео попросил пожить в квартире, чтобы Винсент не оставался один) и С. (которую Винсент неосмотрительно пригласил присоединиться к ним после отъезда Тео) ожидали его возвращения. Однако как Винсент мог искренне поддерживать какой-либо план, который делал его брата ближе к дяде, презрительно оттолкнувшему Винсента, – или вообще любой план, который не подразумевал того, что Тео в конце концов станет художником? В ожидании вердикта из Бреды Винсент заболел. Когда наконец пришли известия о том, что дядя Сент отказался поддержать предложение Тео («Он отмахнулся от меня», – сообщил Тео), Винсент ответил не привычными призывами к сопротивлению, а неожиданной рекомендацией проявить смирение и покорность. «Так или иначе, вы обсудили то, что тебя интересовало», – написал он с явным облегчением.

После горького разочарования в Бреде поездка Тео в Амстердам сулила ему лишь новое разочарование. Не имея возможности обеспечить финансовую стабильность, он решил отложить объяснение. В конце августа Тео вернулся в Париж, даже не попросив у возлюбленной разрешения писать ей. Его страстное увлечение тем временем лишь усилилось.

В Йоханне Бонгер, которой тогда было двадцать четыре года, Тео нашел, как он думал, все то, чего недоставало ему в жизни. В ее девических манерах и простодушной жизнерадостности угадывалась здоровая чистота, столь отличная от парижской вульгарности и фальши. (После первого знакомства с Йо одна из сестер Тео описала ее как «умную, нежную девушку, незнакомую с будничным, ограниченным и докучливым миром, полным забот и страданий».) Пятая из десяти детей, Йоханна Гезина Бонгер, как и Тео, была покладиста и уступчива, эти качества характерны для среднего ребенка в семье. Как и Тео, она была невероятно чувствительна ко всему, что читала или слышала; переживания окружающих трогали ее больше, чем собственные.

Интеллектуальные притязания Йо простирались много дальше той ограниченной школьной программы, которая была предусмотрена для дочерей в семье Бонгер. Она превосходно говорила по-английски (к моменту встречи с Тео она перевела уже минимум два романа) и зарабатывала преподаванием, что было признаком твердого голландского характера, который так отличал ее от лицемерных француженок, вроде С. Ее сентиментальная серьезность и романтические иллюзии относительно реального мира (она любила Шелли, а французские романы называла «глупыми») сулили Тео именно то безмятежное семейное счастье, о котором он всегда мечтал. Убежденный в том, что никто, кроме нее, не сможет дать ему любовь и понимание, которых так жаждало его сердце, Тео вернулся в квартиру на улице Лепик, полный надежд и одержимый мыслью – «можете звать ее мечтой», говорил он, – о том, что рано или поздно их жизни соединятся.

Чем больше Тео мечтал о совместном будущем с Йо Бонгер, тем несноснее ему казалось настоящее с Винсентом. Словно наказывая брата за длительное отсутствие и сердечное непостоянство, Винсент превратил их дом на улице Лепик в настоящий ад, бурливший ссорами и взаимными упреками. Они ругались из-за денег – что предваряло более глубокие конфликты – всякий раз, когда Тео видел безрассудную расточительность брата или когда Винсенту на глаза попадались записи Тео – настоящая бухгалтерская книга, в которую он заносил каждый невозвращенный франк, документируя мучительную для Винсента финансовую зависимость. Они ссорились из-за семьи (Тео пригласил Винсента вместе поехать в Бреду, однако в ответ получил отказ), из-за асоциального поведения Винсента, которое Тео называл «невыносимым». Винсент не только привносил хаос в их частную жизнь, но и оскорблял Тео на людях. «Винсент стремится во всем главенствовать над братом, – писал Андрис Бонгер, часто бывавший с братьями в кафе и ресторанах, – обвиняя его во всевозможных грехах, к которым Тео не имел ни малейшего отношения». Сам Тео описывал своего деспотичного брата как «эгоистичного», «бессердечного» и «достойного осуждения» человека. «Винсент снова стал самим собой, и вразумить его невозможно» – таким был вывод Тео.

Йоханна Бонгер. 1888

Чаще всего они спорили об искусстве, что давало возможность обойти запретные личные темы, и тут в руках у Винсента появлялось мощное оружие – его кисть. Все лето, осень и зиму 1886 г. Винсент держал в своей мастерской упорную оборону, сопровождавшуюся ураганным словесным огнем. Шквал яростных и безжалостных доводов напоминал тот, что он обрушивал на брата с пустошей. Вот только теперь их нельзя было отложить в ящик, чтобы перечитать потом. «Когда усталый Тео приходил вечером домой, у него не было возможности отдохнуть, – пересказывала Йоханна услышанное, вероятно, от Тео. – Импульсивный и резкий Винсент начинал изливать свои воззрения на искусство и коммерцию… Это могло продолжаться до глубокой ночи; иногда он даже садился на стул возле кровати Тео, чтобы высказать все накопившиеся у него соображения».

Когда Тео отстаивал свою идею самостоятельно заняться продажей работ нескольких новых художников, среди которых были и импрессионисты, Винсент обрушивался на их пленэрную вычурность. «Эти работы никогда не будут хорошо продаваться», – уверял он. Однако, когда Тео отказался от своего плана и заговорил о возвращении в «Гупиль и K°», Винсент высмеял его, назвав наемным рабом и пустив в ход аргументы, еще много лет после этого омрачавшие их переписку. В полемическом задоре Винсент зачастую выступал против всех возможных вариантов, как будто для него важен был сам факт спора. «Бывает, что он сначала утверждает одно, затем другое, – раздраженно говорил Тео, – то защищая возможные варианты, то резко выступая против них же».

Антагонизм Винсента по отношению к новому искусству, непреклонный и необъяснимый, выражавшийся и в рассуждениях, и в его картинах, был отчасти вызван иными причинами. «Он мог завести бесконечный разговор об импрессионизме, – вспоминал Дрис Бонгер, – и затронуть одновременно множество различных тем». Для Винсента все расхождения во мнениях братьев – будь то отношение к искусству, деньгам, поездке в Бреду и Амстердам, борьбе за независимость или мечте о браке – слились в одну глубокую рану, боль от которой невозможно было выразить словами. «У нас остается все меньше общего, – признавался Тео сестре. – Он не упускает возможности выказать мне свое презрение и то, насколько я ему противен».

Даже ностальгическое волшебство Рождества – которое братья впервые за много лет провели вместе – не стало препятствием для безжалостных нападок Винсента. Ко Дню святого Николая ожесточение брата стало настолько невыносимым для Тео, что он предложил еще одному человеку въехать в квартиру на улице Лепик. Александр Рид, насмешливый тридцатитрехлетний шотландец, недавно приехал в Париж для стажировки в «Гупиль и K°». Ему нравились художники гаагской школы, работы которых успешно продавались в его родном Глазго, – поэтому Рида сделали помощником молодого голландского управляющего. Как ни странно, Рид и Тео были похожи, словно братья: у обоих были каштановые волосы и рыжеватая борода, голубые глаза, оба имели худощавое сложение и тонкий художественный вкус. В искусстве Тео нравилось то же, что и его новому протеже: оба они любили мастеров барбизонской и гаагской школ, оба живо интересовались новыми направлениями и выделяли экстравагантные работы француза Монтичелли.

Какое-то время Винсент терпел самозванца. Несколько раз Рид даже позировал ему для портретов. Но спустя месяц или два Рид сбежал: по его словам, причиной тому стали «угрозы» Винсента и многочисленные признаки его безумия.

Бесконечные яростные споры плачевно подействовали на и без того слабое здоровье Тео. Странная болезнь, мучившая его несколько месяцев после приезда брата, с новой силой вернулась на Рождество. Суставы одеревенели настолько, что он едва мог двигаться; он сильно похудел и постоянно ощущал слабость. Лицо опухло до такой степени, что черты стали почти неузнаваемы. «На нем в буквальном смысле слова нет лица», – писал встревоженный Андрис Бонгер. Однако в атмосфере ожесточения, царившего в их жилище, даже такие страшные симптомы не вызвали серьезных опасений и воспринимались как что-то «нервное». Если у Тео – как и у Винсента – и была какая-то тайна, связанная со здоровьем, он предпочел не делиться ею со своим чуждым милосердия братом.

Истинный сын Доруса Ван Гога, Тео полагал, что болезнь была проявлением не только физической, но и психической слабости, и искал способы побороть этот недостаток самодисциплины. Решение проблемы лежало на поверхности. «Он намерен расстаться с Винсентом, – говорил Дрис Бонгер родителям накануне Нового года. – Их дальнейшее сожительство невозможно».

Тео вытерпел еще три месяца нападок со стороны брата, прежде чем начать действовать. «Было время, когда я любил Винсента, когда он был моим лучшим другом, – писал он сестре Вил в марте. – Однако теперь это в прошлом. Я хочу, чтобы он уехал и жил самостоятельно, и готов сделать все, что в моих силах, чтобы так и произошло». Однако даже тогда он не стал сжигать мостов, к чему призывала Вил. «Если я попрошу его уехать, – в отчаянии говорил Тео, – он лишь воспримет это как очередной повод остаться». Возможно, Тео решил сам переехать на время («Теодор переехал ближе к месту службы», – вспоминал впоследствии его приятель Арнольд Конинг), таким образом избежав необходимости общаться с братом. Так или иначе, Винсент все понял. В апреле он подал заявку в голландское консульство в Париже, чтобы получить разрешение вернуться в Антверпен.

Только когда невидимые узы, связывавшие братьев, готовы были порваться, Винсент бросился их укреплять.

Как и в прошлом, он прибег к помощи искусства. Тео всегда призывал брата писать пейзажи, уверенный как в целительной силе природы, так и в ее коммерческой привлекательности. Однако для Винсента все это отдавало фальшью еще с тех пор, как Тео отверг изображения пустошей Дренте, назвав их вторичными по отношению к работам Жоржа Мишеля, художника, любимого ими в детстве. Плененный Милле и поглощенный работой над «Едоками картофеля», Винсент все больше воспринимал мнение Тео как обструкционизм, направленный на то, чтобы отвратить его от изображения людей. Эти подозрения получили подтверждение в Антверпене, когда Тео стал убеждать Винсента вернуться в Брабант и писать пейзажи вместо того, чтобы ехать в Париж и писать обнаженную натуру. В ответ на это Винсент назвал пленэрную живопись немодной («[Парижан] мало волнуют изображения природы», – настаивал он) и заявил, что работа на открытом воздухе вредит его здоровью.

За год, прошедший с тех пор, он почти не выходил из квартиры на улице Лепик. Писал окрестности и вид из окна (как делал в каждом новом жилище), однако едва ли хоть раз прогулялся в парке. В городе, где все были одержимы идеей побега от летней жары, он провел все лето в мастерской, одну за другой изображая вазы с увядавшими цветами.

Однако в начале 1887 г. все изменилось. Еще до того, как на деревьях появились почки, Винсент взял этюдник и потащил его через холм, через обветшалые окраины Монмартра, через разрушавшиеся укрепления, опоясывавшие Старый город, и через кольцо фабрик и складов, окружавших новый. Наконец, отойдя от города более чем на пять километров, он пришел к берегу Сены – недалеко от острова Гранд-Жатт, места летнего отдыха, увековеченного Сёра.

В последующие несколько месяцев он не раз проделывал этот путь, останавливаясь то тут, то там: он писал пейзажи в надежде угодить брату и примириться с ним. После долгих лет ожесточенных споров и бескомпромиссной живописи Винсент в итоге пришел к тому, за что так давно и безуспешно ратовал Тео, – к импрессионизму. Даже для Винсента, не отличавшегося постоянством, перемена была разительной. Он устанавливал свой мольберт на широких бульварах и пригородных дорогах, там, где открывался вид на здания фабрик и городские окраины, – в местах, которые так любили импрессионисты, а он так долго игнорировал. Он писал яркими красками, изображая тот самый струящийся солнечный свет, который еще недавно провоцировал столь жаркие споры на улице Лепик.

Именно на берегах Сены, там, куда весна приходила раньше всего, Винсент впервые отступился от своего многолетнего упрямства. Один за другим он заполнял холсты знаковыми для импрессионистов образами буржуазного досуга: гребец в воскресный день на сверкающей поверхности воды, пугливые цапли на прибрежном мелководье, идущий по поросшему травой речному берегу бродяга в соломенной шляпе, лодочник, отдыхающий в ажурной тени. Он писал туристические достопримечательности вроде ресторана «Сирена» (то был настоящий викторианский дворец наслаждений, видневшийся на фоне прибрежного городка Аньер, расположенного чуть дальше вниз по реке за островом Гранд-Жатт). В течение всего сезона длинные террасы «Сирены» были заполнены публикой, наблюдавшей за речными регатами и стремившейся хоть на денек сбежать из душного города. Винсент писал громадные купальные баржи, рестораны у воды с их льняными скатертями, хрусталем и букетами цветов. Изображая все эти сцены, Винсент все дальше и дальше уходил от лачуг Нюэнена. Теперь он писал картины в тех самых пастельных тонах, залитые тем самым серебристым светом без теней, которые так рьяно осуждал на словах и в своих работах еще несколько месяцев назад.

Всю весну и лето он снова и снова возвращался в окрестности Аньера. Еще одно объяснение – а может, и основная причина – этих походов заключалось в том, что он стремился больше времени проводить вне их с братом квартиры. Тео «всегда с нетерпением ждал тех дней, когда Винсент отправлялся бродить по окрестностям города, – вспоминал Дрис Бонгер. – Только тогда он мог побыть в покое». Освобожденный от необходимости спорить и отчаянно пытавшийся найти способ вернуть расположение брата, Винсент без устали экспериментировал с разными приемами, которые он тщательно изучал, хотя и ожесточенно критиковал.

Эксперименты Винсента с живописной манерой импрессионистов начались еще раньше – он уже пробовал писать так натюрморты и портреты. В частности, портреты шотландца Рида. Поскольку такие авторитеты, как Милле и Блан, почти ничего не говорили о способах наложения краски, в этом отношении Винсент чувствовал себя вполне свободно даже тогда, когда продолжал критиковать «малодушную» палитру импрессионистов. Еще в Антверпене однообразная красочная поверхность «Едоков картофеля» уступила место более динамичной и выразительной манере благодаря изучению техники старых мастеров, а летом 1886 г. – деликатной красочной инкрустации его натюрмортов с цветами. В январе 1887 г. Винсент начал экспериментировать с более тонким красочным слоем и свободной композицией в духе Моне и Дега. Весной он отказался и от густого импасто прошлого; он решил попробовать себя в каллиграфии мазков, столь же характерной для нового искусства, как цвет и свет.

Весной и летом того года он следовал охватившей мир искусства моде на штрихи и точки. Он испробовал все возможные их размеры и формы: от похожих на кирпичики прямоугольников до напоминающих запятые завитков и точек краски размером не больше мухи. Винсент выстраивал их параллельными рядами, в шахматном порядке, в хитроумные изменчивые узоры. Иногда они следовали очертаниям пейзажа, иногда разбегались подобно кругам на воде, иногда, словно гонимые невидимым ветром, неслись по холсту в одном направлении. Винсент то наносил мазки густо, так что они теснили друг друга, то выкладывал как причудливую мозаику, то располагал в подобие ажурной решетки, сквозь которую можно было увидеть предыдущий слой краски или грунта. Его точки то теснились и сбивались в кучу, то заполняли большие пространства в идеальном порядке, то разлетались, закручиваясь безумным вихрем.

В попытках наверстать упущенное Винсент с легкостью перескакивал через идеологические пропасти, которые для многих художников становились причиной ожесточенных споров. Зачастую в одной картине он применял и дивизионистские точки, и свободную манеру импрессионистов. Избегая или попросту игнорируя изыскания Сёра в области оптики, вместо того чтобы использовать чистые цвета, предоставляя «смешивать» их глазу зрителя, Винсент, как и прежде, продолжал смешивать цвета на палитре. От картины к картине его pointillé появлялась и исчезала, то пропадала, то вновь возвращалась на холст, иногда в одной и той же работе, – по мере того, как таяло и вновь укреплялось терпение, необходимое для столь кропотливого метода.

В те дни, когда было слишком холодно или дождливо, чтобы отправляться в Аньер, Винсент упражнялся в новой свободной манере на хорошо знакомой, привычной, но по-прежнему ускользающей модели: на самом себе. Используя дешевый картон или обрезки листов бумаги размером немногим больше почтовой открытки, он снова и снова изображал опрятно одетого человека в модной шляпе, пробуя всевозможные комбинации цвета и все разнообразие вновь усвоенных живописных манер: от монохромных набросков до изысканных миниатюр в нежно-розовых и голубых тонах; от свободно написанных этюдов до мозаики мазков разной густоты и насыщенности. Легко касаясь кистью поверхности, добиваясь акварельной прозрачности и работая с такой скоростью, что последние мазки синего фона казались всполохами, разлетавшимися от мерцающей фигуры, он в очередной раз писал знакомое лицо.

Экспериментируя, Винсент даже не догадывался о том, каким преимуществом обладал: годы упражнений в графике стали отличной базой для нового живописного метода. Он давно достиг мастерства в изображении предмета, окруженного воздухом, передавая контуры и текстуру штриховкой и точками, изменяя форму за счет плотности и направления штриховки. Чтобы приучить руку к новой живописной манере, ему нужно было лишь подчинить имевшиеся у него навыки обновленному пониманию цвета.

Соединив два этих неиссякаемых источника для создания картин, Винсент смог наконец освободиться от суровой прямолинейности реализма и добиться в живописи непосредственности и энергии своих лучших рисунков.

Словно желая отпраздновать это триумфальное единение, Винсент взял большое полотно (80 × 115 см – примерно того же размера, что его «Едоки картофеля») и написал красками вид холма Монмартр, которым он ежедневно любовался по пути в Аньер. Новая картина была результатом столь же пристального изучения действительности, как и его ранние рисунки: плотницкий двор на Схенквег и подстриженные березы в Нюэнене. Неровные яркие лоскуты огородов оживляли склон известкового холма. Все здесь было соткано из цвета: зеленые живые изгороди, красные крыши, заборы, выцветшие под солнцем до бледно-лилового цвета, розовые сараи, серо-голубой штакетник и ярко-желтое жнивье – все это, запечатленное тысячами аккуратных ударов неутомимой кисти, варьировавшихся от четкого пунктира розовых кустов, мелкой штриховки далеких оград и до размашистых мазков подернутого дымкой синего неба. Известково-белая дорога, сверкающая под летним солнцем, занимала передний план картины, резко сужаясь вдали, на гребне холма, где на горизонте одиноко виднелся скелетоподобный остов мельницы.

Для Винсента все изображенное на этой картине было отречением от прошлого: отсутствие фигур и теней, яркие и чистые цвета, уверенная живописная манера, полупрозрачный красочный слой, такой тонкий, что сквозь каждый мазок просвечивал светлый грунт, столь же ослепительный, как известковая порода. Если «Едоки картофеля» были созерцанием мрака, то «Огороды на Монмартре» – воплощением мечты о свете.

Постигая новое искусство, втискивая десять лет художественного новаторства в несколько безумных месяцев, Винсент получил поддержку еще из одного источника. Полю Синьяку было двадцать три – он был на десять лет моложе Винсента и даже моложе Тео, – однако он уже свободно владел множеством живописных диалектов, вызывавших бурные споры среди молодых парижских художников. Будучи подростком, он избрал своим героем Мане, в школе познакомился с импрессионизмом (в то время Винсент жил среди шахтеров Боринажа), а к двадцати годам уже писал статьи для «Черного кота». Неутомимый читатель, он проштудировал не только любимые Винсентом произведения французских натуралистов, но и множество философских и теоретических трудов. Несмотря на юный возраст, он рассуждал на эти темы так легко и свободно, что перед ним были открыты двери любого интеллектуального и художественного кружка. Будучи одним из основателей Общества свободных художников – прибежища не только импрессионистов, но и всех художников, отвергнутых официальными структурами, – Синьяк обзавелся внушительным числом друзей и знакомых.

С Винсентом они лично знакомы не были, хоть и жили в течение целого года в нескольких кварталах друг от друга. Винсент, несомненно, знал о Синьяке: он видел его работы в Салоне Независимых летом 1886 г. и, возможно, в апреле 1887 г., где Синьяк был представлен десятком полотен. Тем не менее все указывает на то, что встретились они случайно во время одной из вылазок Винсента в Аньер. Сын состоятельного лавочника Синьяк держал там мастерскую в родительском доме (помимо квартиры и мастерской на Монмартре) и с приходом весны писал этюды на берегу реки. Два художника, работавшие на небольшом участке берега, едва ли могли друг друга не заметить.

Несмотря на общительный характер, Синьяк не стал прилагать усилий, чтобы поддержать новое знакомство. По словам самого Синьяка, до конца весны он встречался с Винсентом лишь «несколько раз»: утром во время работы на берегу, возможно, за обедом в местном бистро и еще раз на обратном неблизком пути в город. В своих обрывочных воспоминаниях Синьяк характеризует Винсента как грубияна, с которым он вовсе не стремился делить эти загородные вылазки. «Он кричал, жестикулировал и размахивал своим еще не высохшим холстом, – вспоминал Синьяк, – пачкая себя и прохожих краской». Как только они добрались до города, их дороги разошлись. Синьяк ни разу не предложил Винсенту познакомить его с кем-нибудь из своих многочисленных друзей и не пригласил ни на одну из вечеринок, что каждый понедельник проходили у него дома, всего в нескольких минутах от квартиры на улице Лепик.

Конечно же, Винсент не нуждался в том, чтобы молодой Синьяк учил его «новому» импрессионизму. Ван Гог видел множество работ пуантилистов, начиная с «Гранд-Жатт» на обеих их выставках в 1886 г. Как и многие молодые художники, сокурсники Винсента по ателье Кормона Анкетен и Лотрек тем летом испытали на себе влияние метода Сёра. Их работы, наряду с картинами Синьяка и других пуантилистов, были на виду всю зиму и последующую весну. Даже те, кто, как Джон Питер Рассел, не принял нового стиля, беспрестанно спорили о нем.

Словом, Винсент, несомненно, видел произведения этого направления и был наслышан о новых идеях еще до того, как повстречал на берегах Сены этого самоуверенного юнца. Однако Синьяк обладал даром искусного оратора, умел прекрасно объяснять, а Винсенту не хватало общения, ему было интересно понаблюдать за работой другого художника вживую, а слова ободрения или искренняя похвала могли сотворить чудеса. Их общение, каким бы мимолетным и поверхностным оно ни было, повлияло на воображение Винсента сильнее, чем любая выставка. Свою благодарность он выразил в живописи. Неизвестно, работали ли они вместе с Синьяком, или Винсент просто стремился заслужить его одобрение, но он писал во всех любимых неоимпрессионистами местах на берегах Сены, не исключая и остров Гранд-Жатт. Он охотно воспроизводил плотную «пуантиль» и лучезарный свет своего молодого наставника, следовал его строгим правилам относительно цвета. В конце концов он скрепил их дружбу автопортретом, выполненным в манере Синьяка – упорядоченными точками и чистыми цветами.

Однако, как только его случайный товарищ уехал из Парижа в конце мая, Винсент отошел от строгостей пуантилизма и вернулся к той изначальной цели, которая и увела его из города в сельские районы. В серии изображений тенистого подлеска и сельских дорог он отказался от правил Синьяка, сюжетов Моне и даже от дополнительных цветов Блана и вернулся к интимности своих ранних пейзажей. То были глубоко прочувствованные образы природы, которые всегда так нравились его брату: пышный ковер подлеска у корней поросшего плющом дерева; залитая солнцем поляна, проглядывающая сквозь густую сетку молодых побегов; поле летней пшеницы, волнующееся под внезапным порывом ветра, спугнувшего куропатку из ее убежища.

После шелковых галстуков и стильных фетровых шляп на автопортретах, после восторженных свидетельств знакомства с молодым господином Синьяком и его благотворного влияния именно к целительной силе природы обратился Винсент, стремясь наладить отношения с семьей и пытаясь вернуть расположение брата.

Однако этого было недостаточно. Тео, несомненно, заметил перемену; он приветствовал долгожданное обращение брата к импрессионизму. «Картины Винсента становятся светлее, – рассказывал он сестре Лис в мае. – Он изо всех сил пытается добавить солнечного света». Винсент не обманулся, доверившись чудодейственной силе природы, которое вдохновило Тео на поэтическое восхваление ее «безграничного великолепия». Кроме того, благодаря частому отсутствию Винсента дома и визитам нового доктора здоровье Тео поправилось, хоть и временно. Неизвестно, были ли тому причиной перемены в творчестве Винсента, улучшение настроения или просто приход весны («Иногда человек, как и природа, начинает оттаивать под солнечными лучами», – писал он), но Тео попытался наладить отношения с братом. «Мы снова живем мирно, – рассказывал он сестре Вил в апреле. – Надеюсь, это надолго… Я предложил ему остаться».

Однако отсрочки самого сурового приговора Винсенту добиться не удалось. Зимние трудности лишь укрепили Тео в намерении жениться. Долгие месяцы тяжелой болезни и сражений с Винсентом превратили присущую ему меланхолию в глубокий страх провести оставшиеся годы в одиночестве, лишившись «общения с родственными душами». В письмах сестрам Тео изливал нахлынувшее отчаяние. Он жаловался на «трудные дни», когда «так важно знать, что есть хоть кто-то, кто готов помочь»; на времена, когда он чувствовал себя «в полном одиночестве», оказавшись в «безвыходной» ситуации перед лицом неразрешимых проблем. Он призывал их и самого себя «найти то, к чему стремится сердце, чтобы навсегда окружить себя теплом», предупреждая одновременно, что «на земле идеальное счастье невозможно». Для него решение было очевидно. «Я намерен просить руки Йо Бонгер», – заявил он. Они не виделись с предыдущего лета, он даже ей не писал, однако Тео полагал, что она значила для него очень много. «Я мог бы доверять ей, как никому другому».

В мае, вскоре после своего тридцатилетия, Тео объявил, что собирается «как можно скорее» отправиться в Амстердам и умолять Йо Бонгер выйти за него замуж.

Эти новости, хоть и были весьма ожидаемыми, повергли Винсента в отчаяние. В то время как его кисть и палитра по-прежнему отражали солнечные блики парижского лета, душой он все глубже погружался во мрак. Он размышлял о смерти, запечатлев свои мрачные думы в двух цветных этюдах черепа, словно «бедный Йорик» уставившегося на зрителя чернотой зияющих глазниц. Как и в Нюэнене, где он не покидал мастерской без фляги с коньяком, Винсент снова нашел утешение в алкоголе. По дороге в Аньер не было недостатка в кафе и бистро, где вместе с множеством парижан он мог завершить долгий жаркий рабочий день в прохладном и ароматном зеленом забытьи абсента.

Как и Тео, Винсент лишь сестрам мог пожаловаться на свои невзгоды. В письме, исполненном горечи и цинизма, которое наверняка напугало наивную двадцатипятилетнюю Вил, Винсент сетовал на «потерянную молодость» и проклинал «недуги меланхолии и пессимизма», одолевавшие его. В ответ на просьбу высказать свое мнение о стихотворных набросках, которые она ему послала, он категорично осудил ее литературные опыты. Винсент предупреждал, что на этом пути она не найдет ничего «святого или доброго», а только лишь пустоту и разочарование. Как по сигналу, из Нюэнена пришли известия о том, что все, что он оставил в мастерской на улице Керкстрат, включая этюды, рисунки и его драгоценное собрание репродукций, будет продано с аукциона в счет оплаты оставшихся за ним долгов.

Винсент мучительно искал источник преследовавших его несчастий и бед. Он объяснял свое положение проклятием, повсеместно тяготеющим над непризнанными художниками. Их участь сравнима с уделом «зерна, угодившего в жернова», – зерна, лишенного возможности «вызреть или прорасти», – или цветка, «растоптанного, погубленного морозом или иссушенного солнцем». Винсент размышлял о степени собственной вины, обращаясь к теориям Золя о вырождении, полный решимости защититься от всех негласных упреков. «В нашей природе кроется дьявол, однако не мы его создали, – протестовал он. – Пороки и добродетели – химические продукты, такие же как сахар и желчь». Так или иначе, Винсент не смог скрыть истинной причины своего ужаса. «Если бы не Тео, – писал он, – у меня не было бы шансов добиться того, к чему я стремлюсь в работе».

Если великолепные летние пейзажи скрывали его отчаяние, то в автопортретах оно прорывалось. Работая очень быстро, он создал целую серию портретов-исповедей: все они были выполнены на холсте и имели значительные размеры – словно маленькие изображения на картоне, созданные весной, уже не могли вместить всю его боль и обиды. Изображенный на них уже не был парижским денди – то был художник в мятой рабочей блузе, волосы коротко подстрижены, щеки ввалились, взгляд невыразительный, блуждающий и лишенный эмоций. Несмотря на яркий солнечный свет, заливавший его монмартрскую мастерскую, на этих портретах за спиной Винсента был темный угрюмый фон тюремной камеры. Это было возвращением антверпенского каторжника с запавшими глазами. В письме к Вил Винсент, которому тогда было тридцать четыре, писал о том, что быстро превращается в старикашку – «морщинистого, бородатого и с фальшивыми зубами». В письме к Тео он выражался еще определеннее: «Я чувствую себя старым и надломленным».

Это был не первый случай, когда Винсент сталкивался с женщиной, угрожавшей разрушить их братское счастье. Будучи в Дренте, он предлагал, чтобы любовница Тео Мари присоединилась к братьям-художникам в их коттедже на пустоши. «Чем больше, тем веселее, – бодро писал он Тео, – если эта женщина приедет, ей, конечно, тоже придется заняться живописью». «Надеюсь, совсем скоро мы оба сможем найти себе жен, так или иначе… Давно пора», – писал он из Антверпена в ответ на разговоры Тео о браке. Следующим летом (1886 г.), когда Тео отправился в Амстердам с мыслью о женитьбе, Винсент предложил не только «взять на себя» любовницу Тео, С., но и жениться на ней – «ведь плохое притягивает плохое». По оценкам Винсента, существовали лишь две ситуации, в которых брак мог быть оправдан для него или для Тео: либо они делят одну женщину на двоих, либо каждый из них находит себе жену. Любой другой расклад нарушил бы идеальный баланс их братских отношений.

Винсент же до сих пор не был знаком с Йо Бонгер, о которой Тео говорил: «Я не могу не думать о ней; она словно всегда со мной». Йо по-прежнему была для Винсента такой же незнакомкой, как и он для нее. На самом деле Винсент подозревал – а может, знал наверняка, – что Тео не сказал возлюбленной ни слова о своем проблемном брате. Это значило, что Тео его стыдится и разлука неизбежна.

В случае если Йо Бонгер не смогла бы стать супругой для обоих братьев, Винсенту пришлось бы искать себе жену. Тем летом в его переписке вновь появились отголоски прошлых неудач. «Мои любовные приключения по-прежнему нелепы и не очень-то благовидны, – писал он сестре Вил. – Как правило, все мои романы заканчиваются довольно жалким и постыдным образом». Один из таких «неблаговидных» романов, возможно, закрутился с женщиной старше его, которую он повстречал в Аньере. Он называл ее «графиней» и постоянно отправлял ей подарки или рисунки. «Я не могу перестать о ней думать», – признавался Винсент позже, даже не будучи уверенным, что их роман не просто очередная «иллюзия». Череду схожих иллюзий он пытался объяснить печальной участью художника. «Во всем виновата проклятая живопись, – писал он. – Любовь к искусству идет во вред настоящей любви». Как всегда, жизненные неудачи он стремился компенсировать новыми образами. Он ставил мольберт в укромных местечках и рисовал счастливые парочки, прогуливавшиеся под руку или обнимавшиеся на скамье, – словно так образ счастья мог воплотиться для него в реальность.

Чем меньше времени оставалось до отъезда Тео в Амстердам, тем решительнее нужно было действовать Винсенту. Оживив в памяти фантазии прошлого, он решил осведомиться о семейном положении Марго Бегеманн и напрямую спросил у сестры, вышла ли Син де Грот за своего кузена. Воспоминания о семейных отношениях, пусть и таких исковерканных, которые сложились у него во время жизни на пустоши, вернулись вместе с тяжелой волной сожалений, и в письме к Вил он провозгласил самую значимую вещь того времени – «Едоков картофеля» – лучшей из созданных им картин. Винсент приходил в ужас оттого, что прождал слишком долго: будущая любовь должна стать последней и величайшей в длинной череде его неудач. «В прошлом, – жаловался он, – вместо того чтобы любить, я отдавался религиозным или социальным учениям, а искусство считал куда более святым, чем оно кажется мне сейчас». В отчаянии пытаясь переоценить происходившее с ним, Винсент думал о том, «заняты ли те, кто просто любит, более богоугодным делом, нежели те, кто жертвует свои сердца идее».

Лишь отчаянием можно объяснить романтические ухаживания Винсента за Агостиной Сегатори.

Эти двое продолжали встречаться на протяжении всей зимы. Винсент написал портрет скучающей синьоры: в модном наряде она сидела в своем кафе за столиком в форме тамбурина. Винсент был завсегдатаем «Тамбурина» и даже водил туда старого торговца живописью Танги (к ужасу его сварливой жены, которая не могла поверить, что подобное заведение можно посещать с невинными намерениями). Когда Винсенту понадобились деньги – возможно, чтобы выкупить свое драгоценное собрание в Нюэнене, – Сегатори позволила ему повесить в кафе, помимо картин, некоторые из недавно приобретенных японских гравюр; он надеялся, что это позволит ему быстро раздобыть нужную сумму. Их отношения казались довольно сердечными – в конце концов, ее отличала профессиональная вежливость хозяйки заведения, – однако едва ли они были близки.

Тем временем положение Сегатори, как и Винсента, становилось все более сложным и шатким. После непродолжительного успеха «Тамбурин» заслужил сомнительную репутацию. Управляющий, чьи отношения с Агостиной были окутаны туманом, собрал вокруг себя шайку бандитов и сутенеров. Атмосфера ресторана стала уже не изысканно экстравагантной, а откровенно пугающей. Во времена повсеместной ксенофобии в отношении приезжих итальянцев вокруг эротического кафе «У Сегатори» ходило множество мрачных слухов. Казалось, что каждое громкое убийство было делом рук злодеев-итальянцев, которые обсуждали свои преступные планы за столиками в форме тамбурина. Уличные драки и полицейские облавы стали обычным явлением. Один из постоянных посетителей «Тамбурина» – по слухам, один из бывших любовников Агостины – был обвинен в убийстве и приговорен к смертной казни. Испуганные посетители испарились, обрекая кафе на банкротство.

Винсенту, однако, было все равно. Ему нужна была женщина. Ему льстили чувствительность Сегатори и ее неаполитанская теплота, к тому же на бо́льшее он вряд ли мог рассчитывать в своем ограниченном кругу общения. Если до Винсента и доходили какие-нибудь слухи, он либо не обращал на них внимания, либо называл несчастную красавицу жертвой обстоятельств («Она не вольна распоряжаться собой и не хозяйка в собственном доме», – объяснял он Тео). Со свойственным ему безрассудным рвением он ухаживал за стареющей красоткой, используя то же средство убеждения, что и всегда, – искусство. Вспомнив прошлогодний договор, он вновь принялся писать цветы, заполняя большие холсты тщательно проработанными изображениями букетов, гораздо более яркими и выразительными, чем раньше, написанными чистыми красками, мелкими мазками в манере, которую он взял на вооружение еще весной в Аньере. В процессе ухаживания картины рождались одна за другой. На одной из них была изображена стоящая на столике-тамбурине корзинка с фиалками – цветами вознагражденной любви. Несомненно, это была попытка добиться взаимности.

После того как в мае Тео отправился просить руки своей возлюбленной, отказ со стороны Сегатори стал казаться Винсенту невозможным. Даже когда она не приняла букет фиалок (картина, в отличие от прочих натюрмортов с цветами, выставлявшихся в «Тамбурине», так и осталась у Винсента), он продолжал упорствовать. «Она не разбила мне сердце», – радостно писал он в письме брату. Когда он услышал, что Сегатори влюбилась в другого, то лишь осудил сплетников. «Я достаточно хорошо ее знаю и доверяю ей», – настаивал он. Когда она велела ему «уходить», Винсент подумал, что она лишь пыталась защитить его. «Если бы она встала на мою сторону, ей бы не поздоровилось», – объяснял он происшедшее.

Несмотря на то что ему велели убираться, несмотря на вполне реальную опасность, несмотря на молодчика из «Тамбурина», который с угрозами заявился на улицу Лепик («Ее официант ворвался в твою квартиру без ее ведома»), Винсент вернулся в ресторан, несомненно уверенный в том, что он все еще мог добиться ее любви. Неизвестно, что произошло дальше. Свидетельства из вторых рук разнятся, а словам Винсента доверять нельзя. Одно известно точно: произошла драка. Кто-то – управляющий или один из его приспешников – попытался вышвырнуть Винсента вон. Он сопротивлялся. Последовал обмен ударами. Возможно, нападавший «бросил Винсенту в лицо пивной бокал, поранив ему щеку», а может быть, «порвал о его голову один из натюрмортов с цветами». Так или иначе, Винсент скрылся с места происшествия, истекающий кровью, опозоренный и в полном отчаянии.

Залечивая раны в тревожном ожидании вердикта из Амстердама, Винсент взял бумагу и перо, чтобы попробовать найти объяснение последней постигшей его катастрофе. Он говорил о происшедшем как о сорвавшейся сделке. По его словам, он вернулся в «Тамбурин» только для того, чтобы забрать свои картины и репродукции, поскольку тревожился за их судьбу в свете предстоящей распродажи, вызванной банкротством. Винсент утверждал, что спор начал не он, а управляющий. «В одном ты можешь быть уверен, – заверял он Тео. – Я больше не буду ничего писать для этого ресторана». Что же касается самой Сегатори, Винсент решительно оправдывал ее. Он представлял ее, как когда-то Син Хорник, очередной невинной Mater Dolorosa – Богоматерью Скорбящей, которую следовало не наказывать, а жалеть. «Она страдает, и ей нездоровится, – объяснял Винсент. – Я ни в чем ее не виню». Как и с Син, поддержать иллюзию Винсент мог, лишь оправдав возлюбленную. «Я по-прежнему чувствую к ней симпатию, – утверждал он, – и надеюсь, что и у нее все еще остались ко мне чувства». Он даже воображал, как через несколько месяцев она будет его благодарить.

Когда Винсент не был занят фантазиями о примирении с Сегатори, он предавался размышлениям о том, какая роль будет ему отведена в новой, семейной жизни брата. Тео мог бы обзавестись загородным домом, «как многие торговцы картинами». Винсент развесил бы на стенах свои работы, и они втроем – Тео, Йо и Винсент – могли бы поселиться там, «имея вид людей вполне преуспевающих», и «наслаждаться жизнью». Иначе Винсенту оставался лишь один выход, о чем он не преминул упомянуть в письме, – «покончить с собой».

Изливая на холст все эти мрачные мысли, Винсент написал эпилог к цветочной серии, начатой для Агостины. Он выбрал поздний цветок, который изобразил на трех картинах. Все вместе они являли собой образ горьких разочарований лета, несомненно именно так любивший метафоры художник их задумывал. Здесь он впервые обратился к подсолнухам. На эти яркие большие цветы он смотрел тем же долгим, обращенным внутрь себя взглядом, который в оставленных птичьих гнездах прозревал запустение, а в изношенных башмаках – бесцельность пути.

Для первой картины он просто сре́зал со стеблей два увядающих цветка и положил их на стол. Он повернул их к зрителю и занял изображением этих цветов почти весь холст. Во всех деталях он запечатлел их умирание: выщербленные семена, ободок увядших лепестков, высохшие листья. Написанные в землисто-желтых, ядовито-зеленых тонах с добавлением целого шквала красных штрихов, эти подсолнухи были мрачным олицетворением обреченности красоты. На следующей картине Винсент вернул один из цветков к жизни. Его похожая на водоворот сердцевина пышет яркостью и плодородием. Свежие желтые лепестки по-прежнему обрамлены зеленью; они изгибаются и вьются на ярком синем фоне. В этот раз, однако, второй цветок отошел на второй план: он обращен вниз, оттеснен роскошным компаньоном.

И в завершение Винсент написал четыре крупных цветка, изображенные в ряд на самом большом из всех выбранных холстов (60 × 100 см). Три цветка сияют словно солнце, у каждого – витая корона желтых лепестков, круглая сердцевина, полная семечек, длинный зеленый стебель, недавно срезанный и все еще полный жизни. Лишь четвертый цветок, словно прячась, отвернулся от зрителя. Хорошо видна его коротко обрезанная ножка, предательски выдающая скорый страшный конец.

Одинокий, напуганный, сломленный и неспособный работать, с нетерпением ожидающий возвращения брата, Винсент мог лишь наблюдать, как его рисунки и репродукции из «Тамбурина» уходили с молотка как мусор – «все сразу… за какую-то смешную сумму». Это была его первая «выставка», если не считать окна кредитора. Впоследствии один из его коллег-художников назвал это событие «succès de rire» – торжеством смеха.

Все это, однако, больше не имело значения. Единственное, что было важно, – новости, с которыми Тео вернулся из Амстердама.

Глава 29

Бросок и поддержка

Йо не просто ответила Тео отказом; хуже того, она его унизила. Удивленная пылким признанием мужчины, которого, по ее мнению, едва знала, Йо описала случившееся в своем дневнике.

В два часа дня позвонили в дверь: из Парижа приехал Ван Гог. Я была рада встрече и предвкушала интересные беседы о литературе и об искусстве. Я оказала ему радушный прием, а он внезапно начал признаваться мне в любви. Даже в романе такая сцена показалась бы неправдоподобной, однако это произошло на самом деле; после трех встреч он уже хочет провести со мной всю жизнь! Он договорился до того, что от меня зависит его счастье. Это уму непостижимо… Когда я думаю о нем, мое сердце холодеет!

Пытаясь уговорить Йо не отказывать ему – в точности как Винсент в свое время убеждал Кее Вос, – Тео предлагал ей «богатую, разнообразную жизнь, интеллектуально насыщенную, а также круг друзей, занимающихся не пустыми вещами и стремящихся сделать что-то для этого мира». Однако Йо была непреклонна. «Я не знаю вас», – протестовала она, отвергая не только пылкое предложение, но и всю его печальную и неразделенную иллюзию любви. «Мне невероятно жаль, что я так его огорчила, – говорила она. – Представляю, как он будет подавлен после возвращения в Париж».

Недвусмысленный отпор Йо отправил Тео обратно в квартиру на улицу Лепик, где Винсент принял его как блудного сына. Винсент отчаялся добиться успеха как в любви, так и в искусстве, и теперь видел в неудаче Тео возможность реализовать свою мечту о том, чтобы «работать и мыслить совместно», как братья Гонкур. Убитый отказом Йо, Тео, всегда стремившийся к примирению, попал прямо в распростертые объятия ожидавшего его брата.

Лишь за несколько месяцев до этого он собирался выгнать Винсента из квартиры. Но даже тогда он признавался сестре, что воспоминания о дороге на Рейсвейк все еще дороги ему. «Очень жаль… работай мы вместе, наши отношения были бы намного лучше», – писал он о своем злосчастном брате. Уже знакомые Тео мольбы Винсента о воссоединении были не просто утешением для его разбитого сердца, но и напоминанием о долге. Когда Анна Ван Гог услышала новости о Йо, она предостерегла Тео об опасностях уныния, напомнив о любимом покойным мужем образе упорного сеятеля. «Верь в то, что на смену печали придет радость, – писала она. – Печаль часто приносит плоды, которые в конце концов идут нам на пользу».

С такими мыслями Тео вернулся в Париж, чтобы снова возделывать поле братской любви. Стоящую перед ним задачу он описывал одновременно смиренно и решительно:

Мы такие, какие есть, и особенно важным мне кажется умение протянуть руку ближнему. В уверенности, что вместе мы сильнее, чем поодиночке, нужно, продолжая жить вместе, стремиться к тому моменту, когда мы сможем, видя недостатки друг друга, прощать их и поощрять все доброе и благородное, что в нас есть.

Черпая утешение в братской привязанности, Тео решил избавиться от строгих правил прошлого. Спустя почти год, в течение которого светская жизнь братьев ограничивалась ужинами дома или в ресторанах по соседству в компании их единственного голландского приятеля, Тео и Винсент начали вместе посещать концерты, кафе и кабаре. Вместе они впервые услышали музыку Рихарда Вагнера (о котором в Париже по-прежнему не утихали споры) и увидели в кабаре «Черный кот» знаменитый «театр теней» – феерию кукол, света, музыки и спецэффектов, предвосхитившую появление кино.

Тео открыл Винсенту даже те сферы своей личной жизни, куда долгое время доступ ему был запрещен. Судя по всему, именно в это время братья наконец-то поделились друг с другом всеми секретами, связанными со здоровьем. (Прежде Винсент, как и Андрис Бонгер, был убежден, что причина недомогания брата – проблемы с нервами.) Вскоре они стали ходить к одним докторам и принимать одни и те же лекарства от сифилиса, мучившего обоих. Они вместе опробовали на себе новинку – «научные» средства Луи Риве, молодого врача, специализировавшегося на «нервных расстройствах» (общепринятый эвфемизм для венерических заболеваний). Они также опробовали уникальную методику доктора Давида Груби, экстравагантного врача, заслужившего славу настоящего гуру в области медицины и пользовавшего многих знаменитостей.

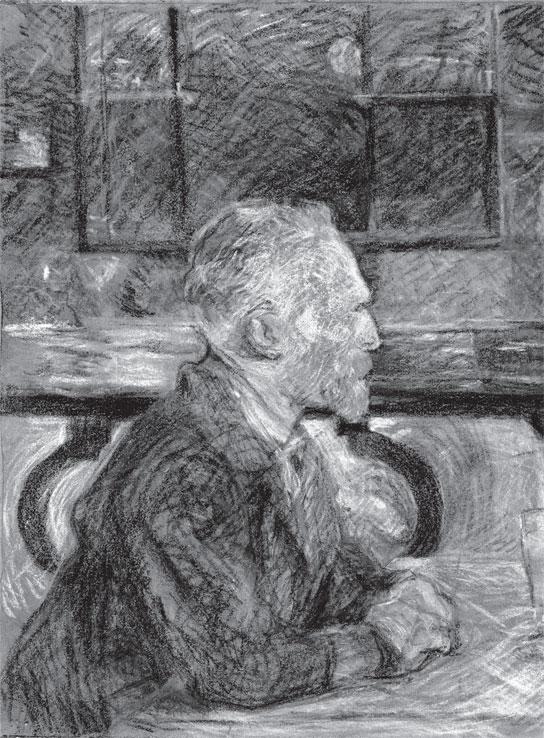

Люсьен Писсарро. Винсент и Тео Ван Гоги. Пастель. 1887. 22 × 17 см

Кроме того, Тео во всех подробностях поведал брату о своей неразделенной страсти к Йо Бонгер и о боли, которую она ему причинила. Вскоре после возвращения в Париж, несомненно по совету Винсента, Тео отправил ей письмо с прежними настойчивыми мольбами, как будто «нет» никогда не было произнесено. («Я пишу в надежде умолить Вас скорее принять решение, каким бы оно ни оказалось».) В покровительственном и одновременно просительном тоне, так свойственном Винсенту, когда он переживал очередную любовную неудачу, Тео упрекал Йо в наивности и называл ее девические представления о любви «лишь сном… который неизбежно будет грубо прерван внезапным пробуждением». Истинную любовь, заявлял он, можно обрести лишь благодаря доверию и прощению. Она должна научиться любить его, настаивал он. (Как и множество посланий Винсента со схожими требованиями, это письмо ознаменовало конец переписки.)

Примирение братьев коснулось даже профессиональной сферы. До сих пор их братский союз терял силу, едва Тео переступал порог филиала «Гупиль и K°» на бульваре Монмартр, откуда десять лет назад Винсент был с позором уволен. Тео мог прямо и не запрещать Винсенту появляться в магазине, однако тот, несомненно, и сам чувствовал себя там нежеланным гостем. Не осталось никаких свидетельств того, что за два года, проведенные в Париже, Винсент хотя бы раз зашел к Тео на работу. Одно упоминание фирмы Гупиля могло вызвать поток бурных излияний, касавшихся «верноподданнической» позиции Тео и его позорного отречения от «истинного Я», столь же ожесточенных, как гневные письма из Дренте. До глубокой ночи Винсент терзал брата пламенными речами, обличая никчемность арт-рынка в целом и «Гупиль и K°» в особенности. Поэтому неудивительно, что, когда в 1886 г. Тео решился на отчаянную попытку открыть собственное дело, своим компаньоном он выбрал Андриса Бонгера, а не брата (хотя и не мог не сознавать, как это обидит последнего). Тео всегда восхищался выдающимися познаниями Винсента в области изобразительного искусства, но торговец должен был обладать и другими качествами: уметь искусно вести переговоры и идти на дипломатические компромиссы. Восторженный, неистовый брат Тео никогда не годился на эту роль.

Но теперь все изменилось.

Когда Тео вернулся из своей неудачной поездки в Амстердам, выяснилось, что «Гупиль и K°» больше не был «Гупиль и K°». Компания официально сменила название. С 1884 г., после того как ее основатель Адольф Гупиль отошел от дел, галерея была переименована. К тому времени, когда Винсент приехал в Париж, вывеска над дверью галереи Тео гласила: «Буссо, Валадон и K°» (в честь партнера Гупиля Леона Буссо и управляющего компанией и зятя Гупиля Рене Валадона). Правда, и несколько десятилетий спустя компанию по-прежнему называли просто «Гупиль».

Изменилась не только вывеска. За дело взялось новое поколение управляющих. Помимо тридцативосьмилетнего Валадона, Буссо привел в компанию двух своих сыновей: Этьена, двадцати девяти лет, и Жана, двадцати семи. Вместе они были намерены приспособить масштабный, но устаревающий бизнес Гупиля к новым временам. Они порвали долгосрочные связи с салонными звездами вроде Бугеро (чьи соблазнительные красавицы были целой индустрией внутри индустрии) и отказались от сотрудничества со многими художниками Школы изящных искусств, которые долгое время снабжали компанию основной продукцией: жанровыми сценками и историческими полотнами. Они модернизировали отделения репродукций и фотографии, чтобы воспользоваться преимуществами новых технологий и средств массовой информации, в особенности журналов. В мае 1887 г. была устроена масштабная распродажа, целью которой было получить средства для новых предприятий и заодно избавиться от старого, не пользующегося спросом товара.

В конце концов компания решила выйти на рынок нового искусства. Спустя десять лет после провального аукциона «Друо» успех импрессионистов убедил владельцев в том, что и «Гупиль» должен смириться с меняющимися вкусами публики. В 1887 г. фирма подписала контракт с Леоном Лермиттом, сорокатрехлетним художником на пороге широкого признания. Красочные живописные полотна и пастели Лермитта удачно сочетали излюбленные сюжеты барбизонцев (популярность которых по-прежнему была на высоте) с манерой импрессионистов. (Лермитту даже предлагали участвовать в выставках импрессионистов, однако он всегда оставался в стороне.) Они также договорились о сотрудничестве с некоторыми из основоположников импрессионизма, такими как Клод Моне и Эдгар Дега, цены на работы которых были весьма внушительными и обещали расти дальше.

Но и на этом новое руководство империи Гупиля не остановилось. Прошедшее десятилетие научило их одной непреложной истине: на весьма спорном, даже маргинальном искусстве можно делать серьезные деньги. Осознав это, они одобрили инициативу по поиску и поддержке неизвестных художников. Фирма была готова рисковать деньгами и репутацией ради поиска очередных импрессионистов, кем бы они ни оказались.

В конце концов они выбрали человека, который должен был возглавить эти поиски. Им стал Тео Ван Гог.

Позднее и сама инициатива поисков нового искусства будет приписана к заслугам Тео. Однако его положение в компании было по-прежнему шатким из-за попытки разорвать с ней отношения предыдущим летом. Галерея на бульваре Монмартр была далеко не единственным филиалом, который затронула реформа, разрабатывавшаяся во дворце Адольфа Гупиля на улице Шапталь. Тео, без всякого сомнения, поддерживал план; возможно, он даже пытался его лоббировать. На протяжении многих лет он следил за новыми тенденциями в искусстве и восхищался ими (а заодно и навязывал их Винсенту). Пару раз он даже пытался выйти на этот новый рынок. Происходящее доказывало его очевидную правоту.

В компании многие, включая ее новых руководителей, разделяли энтузиазм Тео. Судьбоносное решение предоставить Тео Ван Гогу возможность от имени фирмы руководить сделками на рынке нового искусства могло зависеть и от одной архитектурной особенности: только в монмартрском филиале имелось помещение, где можно было выставить работы импрессионистов отдельно от остальной экспозиции. Это была небольшая, плохо освещенная мансарда (entresol), где спорные картины могли быть изолированы от более консервативных клиентов.

В апреле, за месяц до масштабной распродажи «Гупиль и K°», Тео внес свой вклад в новую политику компании и добился успеха, который привлек внимание всего нового мира искусства. Одним махом он купил три картины Клода Моне и согласился предоставить бо́льшую часть мансарды для демонстрации по меньшей мере дюжины из последних работ художника (это были в основном виды Бретани и побережья Бель-Иль). Сделка была не только триумфом Моне (к концу года Тео приобрел четырнадцать его полотен за головокружительную сумму почти в двадцать тысяч франков), но и исторической вехой на пути превращения импрессионизма из непризнанного искусства в выгодное капиталовложение. Одновременно с этим Тео заплатил фантастическую сумму в четыре тысячи франков за большое полотно Дега.

Приняв предложение Тео, Моне ушел от Поля Дюран-Рюэля, торговца, который построил успех Моне на пепелище аукциона «Друо». Такая измена привлекла внимание к работам, выставленным в entresol, и одновременно ознаменовала конец старого порядка. Удачная сделка Тео с Моне (и последовавшая в результате нее прибыль), даже превысившая прибыль от распродажи произведений со складов «Гупиль и K°», стала для мира искусства знаком того, что «Гупиль», оплот Салона, державшийся на модных картинках и военных сценах, миловидных девушках и живописных крестьянах, – «Гупиль», с его международной сетью магазинов, огромным количеством печатных станков и армией преданных коллекционеров, вышел на рынок «современного» искусства.

Значимые события весны и лета едва ли изменили привычный распорядок рабочего дня Тео в стенах галереи на бульваре Монмартр. Он по-прежнему проводил бо́льшую часть времени на нижнем этаже за продажей «беспроигрышных» вещей, вроде Камиля Коро и Шарля Добиньи (пейзажистов барбизонской школы), и поддерживал связи с модными художниками, вроде Витторио Коркоса (еще одного мастера, специализировавшегося на женских портретах), за счет которого по-прежнему оплачивались счета галереи. Прежде чем потратить деньги компании на очередную покупку или взять на реализацию какую-нибудь работу, Тео тщательно изучал мнения коллекционеров. От художников, работы которых плохо продавались, он избавлялся, вне зависимости от того, насколько они нравились ему лично.

В мансарде, куда благодаря весенним веяниям попало множество работ неизвестных художников, действовали те же правила. Тео усиленно продвигал художников вроде Рафаэлли и Моне, обладавших солидной репутацией и уже сложившимся, хоть и неоднородным, кругом ценителей. Внешне равнодушный к идеологическим битвам, разворачивавшимся в художественных кафе, и страстным статьям, он оценивал работы менее известных художников по тем же коммерческим критериям, которые всегда выводили Винсента из себя: насколько работа яркая? Есть ли в ней энергия? Приятен ли сюжет? Нравится ли картина зрителю? Словом, будет ли она продаваться?

Однако, стоило Тео выйти за порог своей галереи, его жизнь круто менялась. Инициатива «Гупиля» произвела фурор среди бессчетного числа неизвестных художников, боровшихся за признание в кипучем художественном мире Парижа. Большинство из них, молодых или старых, были выходцами из среднего класса. Какими бы противоречивыми ни были их теории и какими бы вздорными – разглагольствования, их художественные устремления, как и в случае Винсента, были продиктованы столь свойственным их классу желанием обрести признание и известность. Им редко выпадала возможность показать свои работы кому-либо, кроме коллег по цеху, продать – еще реже. Как и Винсент, они заваливали друзей и родственников письмами, полными горьких жалоб на нужду и несправедливое пренебрежение. Намерение всемогущей компании Гупиля открыть свои двери и кошелек было для них не только шансом заработать, но и, что куда важнее, перспективой признания – возможностью повесить свои работы рядом с Делакруа и Милле. Аристократическое семейство Тулуз-Лотрека, обычно выражавшее неодобрение при упоминании о «низком натурализме», характерном для творчества их сына, светилось от гордости, узнав, что его работы будут выставляться у «Гупиля, величайшего из торговцев живописью».

По всем этим причинам Тео пользовался в мире нового искусства властью, несоизмеримой со скромными средствами, которые были в его распоряжении, и с робкими инициативами, с которыми он выступил осенью 1887 г. Художники всех мастей засыпали его просьбами выставить их работы в entresol. Они обещали снизить цены, а то и отдать картины бесплатно в обмен на драгоценное место в вожделенной мансарде. Они умоляли его посетить их мастерские и совершенно не интересовавшие широкую публику выставки, которые они организовывали везде, где только можно: в кафе, в кабаре, в вестибюлях разных контор. В надежде на малейшую благосклонность они заваливали его подарками и знаками внимания.

Как любой другой торговец, Тео также пользовался доступом к внутренней информации и благодарностью художников. Но при этом, будучи управляющим «Гупиль и K°» и имея дело преимущественно с дорогостоящими работами покойных мастеров и современных мэтров, сам он собрал лишь весьма скромную коллекцию, которая состояла из нескольких картин, подаренных преуспевающими клиентами, вроде Коркоса, а также из немногих милых его сердцу вещей, по выгодной цене приобретенных им самим. Все изменилось, когда он вступил в неизведанный мир не проверенного временем искусства, где работы зачастую продавались по цене хорошего ужина, если продавались вообще. Судя по всему, Тео никогда не пользовался служебным положением в личных целях, но отделить личные интересы от интересов фирмы на этой должности было возможно далеко не всегда. И художники это понимали. Ничто не мешало ему использовать мансарду для того, чтобы сделать имя понравившимся художникам (и вложить в них средства), выставить чьи-либо работы и заинтересовать публику, прежде чем инвестировать в них, или просто обронить несколько лестных слов среди множества коллекционеров, полагавшихся на его суждения.

Чтобы разобраться во всех этих разноречивых мнениях и изобразительном хаосе, Тео обратился к человеку, чьим суждениям и предпочтениям он доверял, – к брату. За прошедший год разница в их взглядах на современное искусство почти сошла на нет. Подражая палитре Монтичелли прошлым летом, экспериментируя с импрессионистическими темами и светом той весной, Винсент постепенно разбирал защитные баррикады времен «Едоков картофеля» и возвращался к естественной гармонии их взглядов, сформировавшихся на одних и тех же произведениях. Братья всегда отдавали предпочтение реализму, особенно в пейзажах, с подозрением относились к искусственности (к «надуманному и вымученному символизму») и с неприязнью – к пошлости.

Они оба воспринимали новое искусство не как отказ от старого, а как его «возрождение». Для них это была постепенная эволюция, а не кем-то задуманная революция; они беспрестанно искали черты преемственности между новыми привлекавшими их картинами и старыми образами, которыми они восхищались. У их общего наставника Х. Г. Терстеха они научились воспринимать новое dans le ventre – нутром, а не только глазами, не соотнося при этом собственное мнение с популярностью. «Никогда не пренебрегайте новыми направлениями в искусстве, – предостерегал Терстех, – ведь то, от чего вы отмахиваетесь сегодня, может поставить вас на колени через десять лет».

Хоть Тео и не вполне доверял деловому чутью брата – нет ни одного свидетельства того, что он когда-либо покупал или продавал картину, полагаясь лишь на рекомендации Винсента, – все же у него имелись доводы как художественного, так и практического толка, в пользу того, чтобы привлечь его к новому предприятию (и Винсент, несомненно, об этом знал). Расписание Тео было очень плотным, и ему требовался помощник, чтобы отслеживать огромное число работ и художников, которые за неимением постоянных дилеров ежедневно всплывали то тут, то там. Винсент, благодаря своему цепкому взгляду, обширным знаниям и способностью наглядно описать увиденное, мог оказаться весьма полезным Тео. Никому не известные художники-маргиналы не стали бы смотреть на него как на неудачника, а воспринимали бы как равного. Он мог бы общаться с ними на одном языке, убедить их, что Тео, в отличие от других торговцев, понимал их творчество и трудности, с которыми они сталкивались. Или договориться об обмене на свои работы, заинтересовав негласным обещанием Тео уделить особое внимание личной коллекции братьев.

Винсент отметил свою новую роль в деловом мире Тео так же, как он отмечал все повороты и крахи парижского периода их отношений: написал автопортрет. Осенью 1887 г. он изобразил себя в обеих ролях, отведенных ему Тео: в образе художника в рабочей блузе и соломенной шляпе, пишущего на пленэре и олицетворяющего искусство будущего, и в виде амбициозного торговца, одетого по-деловому, в серую фетровую шляпу, жесткий воротничок и шелковый галстук. Казалось, что наконец в результате любовной неудачи и открывшихся коммерческих перспектив они занялись тем общим делом, о котором так долго мечтал Винсент. Это было то идеальное единение разума и сердца, которое до сих пор безуспешно искал Тео, та самая «богатая, разнообразная жизнь, интеллектуально насыщенная, а также круг друзей, занимающихся не пустыми вещами и стремящихся сделать что-то для этого мира».

В атмосфере напряженной конкуренции вокруг les frères Ван Гог быстро образовался кружок художников. Это была непостоянная и недолговечная в духе парижского мира искусства компания – даже не круг, а свободное сообщество людей, объединенных «не пустыми вещами», а обоюдной заинтересованностью, а именно многообещающим с коммерческой точки зрения внедрением Тео в область, нейтрально именуемую ими «новой школой» в искусстве.

Некоторых художников, вроде Камиля Писсарро, привлекала возможность заработать. Участник первых выставок импрессионистов Писсарро с завистью наблюдал за тем, как его коллеги Мане, Дега, а теперь и Моне процветали, к нему же успех все не приходил. К началу лета 1887 г., отчаянно нуждаясь в деньгах, разочаровавшись в Дюран-Рюэле, потакая желанию жены во что бы то ни стало сохранить принадлежность к среднему классу, Писсарро увидел в молодом управляющем «Гупиля» последний шанс избежать «окончательного краха». После того как в августе Тео приобрел первую его работу, общительный Писсарро стал частым гостем в квартире на улице Лепик. Пока его картины продавались туго, он при помощи Тео пристроил своего сына Люсьена на работу в печатный цех компании Гупиля – протекция, которая не могла остаться незамеченной другими претендентами на расположение Тео.

В то время как Писсарро и его сын (тоже начинающий художник) оставались, чувствуя себя обязанными Тео за эту услугу, другие художники появлялись и исчезали, словно кометы, на небосклоне смелого начинания. После сделки с Моне, охваченный стремлением найти «оригинальных» импрессионистов, Тео приобрел три работы кисти другого стареющего, обойденного вниманием ветерана – Альфреда Сислея. Несмотря на все «нео»-соблазны и символистские ереси десятилетия, Сислей умудрился сохранить верность темам и принципам импрессионизма. Его продуманные, красочные пейзажи отлично подходили для новой, столь же продуманной инициативы Тео. (Позднее Винсент назовет Сислея «самым тактичным и чувствительным из всех импрессионистов».) Но когда к концу 1887 г. ни одно из трех приобретенных Тео полотен не было продано, он расстался с разорившимся художником.

Работы Армана Гийомена – более смелая и яркая версия Моне – привлекли внимание Тео еще весной, когда он посетил «маргинальную» выставку в конторе авангардистского журнала «La Revue Indépendante» («Независимое обозрение»), одного из первых изданий, занявшихся освещением нового искусства. Вежливый торговец и обходительный художник обменялись тогда дружескими письмами, и, возможно, между ними завязались какие-то отношения, хотя и неделовые. Когда осенью Тео вновь пустился на поиски картин, работа Гийомена оказалась в числе его первых приобретений. Гийомену было сорок шесть лет, и он, как и его друг Писсарро, вращался в кругах достаточно известных художников, вроде Моне, Дега, Ренуара, Сёра и Сезанна (мастерская которого располагалась рядом с мастерской Гийомена, на набережной Анжу). Он неплохо зарабатывал, и у него сложились хорошие отношения с несколькими торговцами, симпатизировавшими новому искусству, и некоторыми коллекционерами. Все это делало его потенциально привлекательным для братьев Ван Гог, как в качестве художника, так и в качестве посредника.

Все – от мэтров, вроде Моне и Писсарро, до менее маститых художников, вроде Гийомена, – были кандидатурами вполне проверенными. В мире искусства, населенном молодыми львами, борющимися за признание, Тео и Винсент никогда не отклонялись далеко от безопасной тропы импрессионизма.

Так продолжалось, пока они не встретили самого молодого из львов – Эмиля Бернара.

С того момента, как он, избавившись от опеки торговца-отца, приехал из безнадежно провинциального Лилля и переступил порог ателье Кормона, шестнадцатилетний Бернар позиционировал себя в качестве вундеркинда парижского мира искусства. Высокий, худой, с тонким, задумчивым лицом, жадным умом и бесстрашием юности, он, по собственному убеждению, прямиком шел к скандальной славе. Уже в 1884 г. в ателье Кормона он выдавал себя за одаренного протеже мэтра и втерся третьим в компанию предводителей студии – Анкетена и Тулуз-Лотрека. Когда в начале 1886 г. Кормону пришлось не по душе своеволие ученика и он принял решение отчислить Бернара из студии, тот поднял знамя художественной свободы («Мятежный ветер подул, как только я ступил на порог мастерской», – хвастался он позднее) и провозгласил себя мучеником во славу нового искусства.

В ателье Кормона Винсент и Бернар познакомиться не успели, однако следующий год предоставил им множество возможностей для общения. Они оба часто бывали в магазине Танги. Осенью 1886 г. оба наведывались в мастерскую Кормона, где их пути могли пересекаться. Посещали популярные среди художников ночные клубы и кафе, наподобие «Черного кота» и «Мирлитона». Бернар захаживал и в «Тамбурин» Агостины Сегатори; позднее он утверждал, что среди всякой ерунды видел на стенах ее заведения картины и гравюры Винсента. У них, несомненно, имелось много общих знакомых – Лотрек, Анкетен, Синьяк. Однако никто, судя по всему, не счел нужным представить их друг другу, по крайней мере, об этом не сохранилось никаких воспоминаний. Ничего удивительного в этом не было. У Бернара имелся свой план стремительного взлета, в котором не было места для странного, ничем не выдающегося голландца – или для его младшего брата, торговавшего салонными картинами.

Анри де Тулуз-Лотрек. Портрет Эмиля Бернара. Холст, масло. 1886. 54 × 44,5 см

Однако летом 1887 г. мнение Бернара изменилось. Когда в июле он вернулся из летнего путешествия по Бретани, в мире нового искусства появилась еще одна интересная площадка – entresol и новый дилер Тео Ван Гог. Бернар, наделенный безошибочным коммерческим чутьем, не замедлил объявиться на улице Лепик. Оказавшись там, он сразу же понял, что с помощью Винсента, которого он прежде не удостаивал вниманием, быстро добьется расположения Тео. Через несколько недель (еще до конца лета) он пригласил Винсента погостить в доме его родителей в Аньере, где в саду была устроена маленькая деревянная мастерская.

Винсент, у которого к тридцати четырем годам не было ни одного друга, сразу же попал под обаяние обходительного девятнадцатилетнего Бернара. Они обменивались идеями, а возможно, и работами (подобно тому как, согласно воспоминаниям Бернара, они «обменялись картинами в память об их знакомстве»). Не исключено, что в убывающем свете дня они вместе писали на берегу Сены. Это предложение дружбы, а также разница в возрасте сразу же вернули Винсента в прежнее душевное состояние. Он относился к Бернару с той же смесью трепетности, высокомерия, братской солидарности и деспотичной навязчивости, которую в свое время прочувствовали на себе Тео и ван Раппард. Юный, полный энергии Бернар, возможно, был польщен тем, что старший товарищ воспринял его стремления всерьез. Винсент же, несомненно, принял это предложение дружбы за чистую монету, не подозревая ни о каких тайных смыслах. Он без оглядки устремился навстречу новой сердечной склонности, а для кого-то просто выгодного союза, принятого им за настоящую дружбу. Дружба эта с самого начала была обречена захиреть в процессе долгой переписки, интересной только одному из ее участников.