Часть третья

Французский период

1886–1890

Автопортрет в соломенной шляпе. Картон, масло. Лето 1887. 40,5 × 32,5 см

Глава 27

Наоборот

С Северного вокзала Винсент отправился прямиком в Лувр. Он просил Тео ожидать его в сверкавшем позолотой и напоминавшем свадебный торт «Салоне Каре», где когда-то зародилось масштабное предприятие под названием Салон. Именно в этом зале экспонировались величайшие шедевры музея – тут была и «Мона Лиза» Леонардо, и «Святое семейство» Рембрандта, «Брак в Кане Галилейской» Веронезе и множество других – все вперемешку, тесно подогнанные друг к другу, словно фрагменты мозаики.

За девять месяцев до приезда Винсента сюда доносились отголоски стонов скорбящих, следовавших к воздвигнутой Наполеоном Триумфальной арке, под которой стоял большой черный катафалк. Умер Виктор Гюго. В тот день на улицы вышли более двух миллионов человек – больше, чем постоянно проживало в городе. Из окон Лувра был виден этот человеческий поток, тянувшийся настолько далеко, насколько хватало взгляда; он двигался мимо руин дворца Тюильри и бурлил на площади Согласия, где в дни Революции высилась гигантская гильотина. Похоронная процессия пересекала огромную площадь и, словно волна, грозила захлестнуть все на своем пути: люди забирались на каждое дерево, фонтан, фонарный столб и киоск, чтобы только взглянуть на многолюдное торжественное шествие, тянувшееся за простым катафалком для бедняков, – последним вызовом, брошенным обществу великим писателем.

Старый лев социализма обрел величие, но то было величие совершенно нового свойства, величие, развенчивающее старые идеалы. Без малого век, в эпоху буржуазного потребительства и довольства, он высоко держал горящий факел идеализма – пламя Революции. Он сражался с беспринципными правительствами и возрождающейся религией, оскорбляя своими взглядами всех и вся – от Луи Наполеона до Доруса и Анны Ван Гог, восхваляя безбожие и преступность. Он взял на себя роль благородного разбойника, объявившего войну обществу, пророка, возвещавшего гибель богатым, Моисея обездоленных, он твердо стоял на своем ви́дении правды в смутные времена сомнений.

К 1885 г., когда под звуки двадцати одного оружейного залпа Гюго навеки упокоился в Пантеоне, мир уже был иным. Хотя образ героя-изгнанника оставался примером для художников всех направлений (среди которых был и Винсент Ван Гог), вера во всесилие человеческого духа, которую исповедовал Гюго, была поколеблена. Бессмысленная бойня Франко-прусской войны, хаос Коммуны, технологические новшества, экономический бум, неоднозначность научного прогресса – все это, вместе взятое, свело стремление постичь некую возвышенную истину к обыкновенному буржуазному тщеславию. Как мог устоять идеализм Гюго перед представленными Пуанкаре доказательствами, что не существует абсолютного пространства и абсолютного времени (доказательствами, ниспровергшими привычную вселенную Ньютона), перед открытиями Пастера, обнаружившего невидимых возбудителей смертоносных болезней, или перед составленными Фламмарионом картами невидимых миров в ночном небе, не говоря уже о бесчисленных варварствах капитализма?

Неизвестность порождала тревогу. По мере приближения нового столетия утопический оптимизм Гюго уступал место апокалиптическим страхам. Похороны писателя для многих стали эпохальной вехой: громадная, задрапированная черным арка была вполне подходящей метафорой конца века, который не сулил уже ничего хорошего. Вездесущий фатализм находил выражение в отчаянной политической демагогии. Генерал Жорж Буланже сыпал обещаниями стабильности и безопасности, которые публика встречала с устрашающей восторженностью. Вновь набравшая силу популярная пресса то поощряла «патриотическое» безумие, то разжигала страхи читателей тревожными рассказами о преступности и коррупции. Бомбы анархистов, как информационные, так и зажигательные, стали окончательным подтверждением близящегося краха цивилизации.

К 1885 г. большинство писателей и поэтов бежали с тех высот, которые стоически защищал Гюго. Они, как и все остальные, были напуганы призраками бессмысленности и пустоты. Некоторые, подобно Золя, заключили договор с темными силами модернизма. Уверовав в позитивистский тезис «спасение – в науке», из неоспоримых «фактов» повседневной жизни они составили суровый приговор буржуазному самодовольству – тому же врагу, с которым Гюго долгое время боролся при помощи захватывающих сюжетов и возвышенной риторики. Но поколение писателей, пришедшее им на смену, неуютно чувствовало себя в ограниченном натуралистическом мире поверяемых наукой истин. Как может стенограмма, пускай даже такая великолепная, как у Золя, запечатлеть бурлящий хаос человеческих эмоций или тайну бытия? Разве не была истинная реальность чем-то, что следовало не наблюдать, но чувствовать; не действительностью, а лишь восприятием действительности? Если в жизни и был какой-то смысл – и главный акцент здесь на слове «если», – то искать его следовало в запутанных лабиринтах психики. И безусловно, именно искусство должно было составить карту этого лабиринта: достоверно, без прикрас и преувеличений отобразить стихию человеческого сознания.

Но как это сделать? Как можно словами выразить реальность, которая теперь была для каждого сугубо индивидуальной и к тому же не поддающейся наблюдению? Все сошлись в том, что касалось вопроса, однако никто не мог прийти к единому мнению относительно ответа – что лишь подтверждало существование дилеммы. Некоторые, например Малларме, продолжали верить в то, что традиционные слова и формы, которыми пользовался Гюго, были вполне пригодны для исследования этого нового неуловимого внутреннего мира. Другие настаивали на том, что новая реальность требовала нового языка. Былая словесная ясность – это химера, заявляли они. Слова скорее сродни ароматам, звукам или цветам. Использовать их, как это делал Золя, для описаний или разъяснений – совершенно нелепо. Они могли лишь стимулировать чувства, расшевелить сердце и душу. Чувство, эмоция, вдохновение. В них и заключалась неуловимая «сущность» жизни – единственный достойный предмет искусства.

В 1884 г. Жорис Карл Гюисманс, бывший последователь Золя (и племянник учителя рисования Винсента), опубликовал манифест новых идей. Он облек его в форму слегка завуалированной автобиографической истории эстета-отшельника, который подпитывал свои чувства, предаваясь всевозможным странным и запретным удовольствиям. За год до приезда Винсента роман «Наоборот» («À rebours») потряс литературный мир Парижа.

Однако некоторым литераторам, вроде поэта Поля Верлена, любые слова, даже автобиографические, казались прискорбно недостаточными. Отверженный сын буржуазии, Верлен метался между эпатажем и самоуничтожением, мучительно пытаясь освоиться во внешнем мире. В то время, когда Винсент приехал в Париж, пьяный, больной и промотавший все деньги Верлен валялся в квартире проститутки где-то в Латинском квартале, неподалеку от Лувра. И все же в новом, перевернутом с ног на голову литературном мире Парижа он был признанным героем.

Критики придумали определение для этих людей, олицетворявших собой крайность, реальную или вымышленную: «декаденты». Сами писатели не смогли бы подобрать лучшего названия. В 1886 г. кто-то предложил название «символисты» – в конце концов оно закрепилось исторически, – но его отвергли как слишком буквальное и слишком литературное. Их объединяли не слова, беспомощные и бесполезные, а презрение к традициям, любовь к скандалам и вера в то, что лишь экстравагантные отщепенцы – будь то эстеты, преступники или безумцы, – следующие собственным внутренним путем, в состоянии выразить глубочайшие тайны существования.

Художники тоже заглядывали в бездну… и отступали назад в глубоких сомнениях. Ностальгическая наивность барбизонских пасторалей и крестьян Милле уже давно перестала быть привлекательной для молодых, устремленных в будущее авторов. За десять лет, что миновали с тех пор, как Винсент бесславно покинул Париж после увольнения из «Гупиль и K°», борьба импрессионистов за признание (и продажи) прошла все стадии: бунт, признание, закат. Их бесконечные попытки передать солнечный свет и мимолетные проявления буржуазной жизни все больше походили на работу кондитера – миловидную, жизнерадостную и бессмысленную – и все меньше удовлетворяли критиков и художников, жаждавших выразить мрак конца века.

Вслед за бурлящим литературным миром, охваченным хаосом противоречивых идеологий, у каждой из которых находились сторонники среди критиков и прочих любителей давать оценки, общество прогрессивных художников раскололось на противоборствующие группы, состав которых постоянно менялся.

Одни обвиняли импрессионистов в пренебрежении достижениями науки. Во главе с Жоржем Сёра, сыном таможенного чиновника и разочаровавшимся студентом Школы изящных искусств, представители этой группы утверждали, что цвет может быть разложен на составные элементы. Опираясь на позитивистскую философию, а также на научные теории цвета Блана и Шеврёля, они отрицали старый метод смешивания красок на палитре и заявляли, что можно достичь большего эффекта за счет разложения каждого мазка на «точки» чистого цвета и нанесения их на холст.

Бо́льшую часть 1885 г. Сёра провел, работая над великой «манифестацией», которая позволила бы доказать его теорию разложения цвета. Для создания подготовительных рисунков он снова и снова отправлялся на остров Гранд-Жатт на Сене – популярное среди парижан место отдыха и прогулок. Единомышленникам он представил свой замысел как грандиозный научный проект, требовавший точных «измерений» цвета и света. Громадной картине, которая медленно, мало-помалу, обретала форму в его мастерской, он дал соответствующее подчеркнуто подробное и информативное название – «Воскресный день после полудня на острове Гранд-Жатт» («Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte»). Свой новый метод Сёра назвал «хромолюминаризм», однако даже его последователи предпочитали названия попроще – «дивизионизм» или «пуантилизм».

Другая группа художников нападала на импрессионистов по совершенно противоположной причине: эти считали, что предшественники чересчур полагались на науку. Никакие, даже научно обоснованные, правила не могли выразить неуловимые смыслы и глубочайшие загадки бытия – истинного предмета искусства. Лидеры этой группы не были юнцами: провинциальному аристократу Одилону Редону стукнуло сорок пять, когда на волне популярности «Наоборот» Гюисманса публика вдруг обратила внимание на редоновские «нуары» – жуткие, галлюциногенные образы, лишенные цвета, сумрачные, загадочные и таящие скрытые смыслы. Гюставу Моро исполнилось шестьдесят три, когда молодые художники, озабоченные поиском пути и также испытавшие влияние «Наоборот», обнаружили в его загадочных образах из греческих мифов, библейских притч и детских сказок способ избежать модернистского буквализма.

Вдохновленные этими и другими примерами, подстрекаемые писателями-символистами и критиками-символистами, художники начали копаться на чердаке коллективного бессознательного культуры в поисках образов иной реальности и живописных средств, которые позволили бы передать таинственный мир, скрытый за будничной жизнью. Они затуманивали свои картины призрачной дымкой, заливали потоками театрального света, придавая обыденности иное измерение, превращая естественное в сверхъестественное и всячески акцентируя необычное. В отличие от импрессионистов они сосредоточили свое внимание не на поверхностном, а на глубинном, художники (которых впоследствии также назвали символистами) надеялись вернуть магическую глубину искусству и самой жизни, таким образом заполнив пустоту, образовавшуюся после религии, которую не смогла заполнить наука.

Тем не менее была еще одна группа художников, в большинстве своем молодых, которые поставили крест как на науке, так и на поисках иной реальности. Вместо того чтобы пытаться прийти к компромиссу с абсурдностью современной жизни или бороться с ней, они предпочли просто принять ее как данность. Дети трудного послевоенного времени, эти художники, которым было чуть больше двадцати, находили все эти искания неубедительными и несущественными. Они развлекались, беспощадно издеваясь над академической системой и глубоко скептически относясь к притязаниям искусства на высшую истину. Их анархический цинизм находил выражение не столько в живописи, сколько в разного рода акциях. Они организовывали псевдосерьезные общества, в которых высмеивали как привычного врага в лице буржуазии, так и любые попытки ее просветить или изменить. Они высмеивали импрессионистов, открыв выставку «рисунков, созданных людьми, не умеющими рисовать», и саркастично называя себя «Отвязными».

В их искусстве, помимо самого изображения, большое значение имели слова, особенно игра слов. Без особых усилий из смеси пародии, эпатажа, подросткового юмора и споров они создавали образы, производившие такой же неожиданный взрывной эффект, что и бомбы анархистов: картина, написанная ногой художника; изображения обнаженных фигур, названные ими «облизанные»; целиком белые или черные полотна с фиглярскими названиями («Ночная битва чернокожих в подвале»); конструкции, совмещавшие традиционные изображения с приделанными к ним вещами (поношенный башмак, прикрепленный к портрету почтальона). Один из художников создал свою версию «Моны Лизы» – окутанной дымом и с трубкой во рту (на несколько поколений предвосхитив подобное надругательство Марселя Дюшана, случившееся после следующей кровопролитной войны).

Они находили множество способов ниспровергнуть старинные притязания «высокого» искусства. Не чуждались кича, кричащих цветов, приемов рекламы (в области которой многие из них работали). Они черпали образы в «низких» жанрах, вроде иллюстраций журналов мод, уличных плакатов, календарей, карикатур, а также в дешевых раскрашенных репродукциях, которые тысячами продавали рабочим и развешивали повсюду: в кафе, винных лавках и общественных уборных. Художники из числа «Отвязных» с гордостью признавали бессмысленность своих начинаний («Сюжет – ничто», – напишет Поль Синьяк) и нашли для своего разрушительного подхода к искусству – и к жизни – весьма подходящее название, отражавшее как его происхождение из шутливой болтовни в кафе, так и беспечную легковесность. Они назвали его «дымизм» («fumisme») – искусство пускать дым.

В культуре, для которой характерны были страсть к потреблению и презрение к себе, нигилистическая эстетика «дымистов» пришлась ко двору. Художнические посиделки в кафе постепенно приобрели размах и популярность массового развлечения, что привело к расцвету нового типа развлекательных заведений – артистических кабаре. Импресарио вроде Родольфа Салиса и Аристида Брюана, словно экзотический товар, продавали возможность прикоснуться к богемной жизни представителей нового авангарда парижскому высшему обществу и любопытным туристам. Их кабаре носили эпатирующие названия: «Кафе убийц», «Кабаре преступников», «Адское кабаре». В самом известном из них под названием «Ша-Нуар» – «Черный кот» («Le Chat Noir», жаргонное обозначение женского полового органа) – модная публика сидела в маленьких комнатках, отделанных в духе «времен Рабле и Вийона», где ее обслуживали официанты в расшитых золотом зеленых ливреях Французской академии. Владелец заведения Салис не деликатничал со своими гостями, относясь к каждому с республиканским равенством, погружая даже самых знатных в богемную атмосферу и «обращаясь с ними как с сутенерами и проститутками», – вспоминал один из очевидцев.

Художники с радостью принимали участие в этой пародии на самих себя. Это были времена публичности и саморекламы; времена, когда даже вульгарная актриса могла подняться на недосягаемую высоту, как это произошло с «божественной» Сарой Бернар (покровительницей «Черного кота»); времена, когда любой художник со скандальной историей или эпатажным образом, а также критик или журналист, готовый его поддержать, могли рассчитывать на громкую славу, о которой салонные знаменитости прошлого даже не мечтали. Заработки были столь велики, а будущее искусства и всего остального столь неясно, что это новое поколение художников-конферансье ни о чем не беспокоилось и вовсе не замечало, что они сдались тем самым буржуазным идеалам, которые так безжалостно высмеивали каждый вечер в «Черном коте». Они не сомневались лишь в одном: если у искусства есть будущее – и это «если» было, по их мнению, основополагающим, – к нему нужно идти новой дорогой, ведь все старые их собственными стараниями были уже взорваны.

Такой мир искусства ожидал Винсента Ван Гога в Париже. Спустя всего несколько лет после того, как импрессионисты вбили первый клин в монолит Салона – до этого безраздельно властвовавшего над вкусами и умами, – он раскололся на целый калейдоскоп шумных, соперничающих группировок, приверженцы которых были одержимы самыми разными идеями: благородными и низкими, экзистенциальными и сугубо прагматическими, альтруистическими и эгоистичными. Это был мир, дышавший спорами в артистических кафе, крикливой бранью критики и уверенностью в том, что история расставит все по местам, вознаградив глубокие идеи и подлинное искусство и безжалостно избавившись от всего наносного.

Такой разброд в рядах передовых художников ужасал Эмиля Золя и вызывал у него отвращение. В нем он видел крах своего грандиозного натуралистического проекта. В романе «Творчество» («L’Oeuvre»), который Винсент начал читать в выпусках в преддверии своего приезда в Париж, Золя порицал всех художников, даже когда-то превозносимых им импрессионистов, за неспособность найти единое, знаковое искусство новой эпохи. Используя вымышленную историю Клода Лантье, близкого к безумию художника, одержимого созданием идеального произведения, Золя отвергал как символистское заигрывание со сверхъестественным, так и безличную науку Сёра. Для создания подлинного современного шедевра, заявлял он, художнику придется отдать всего себя, даже если, как в случае Лантье, это означало безумие и верную смерть. Он заклинал художников всех мастей выполнить это предназначение. Целый век пройдет впустую, сокрушался он, до тех пор, пока не будет исполнено требование современного искусства. До тех пор, пока кто-нибудь не отыщет у себя внутри искусство равно буквальное и поэтичное, реальное и символичное, личное и возвышенное.

Винсент приехал в Париж с единственной целью: порадовать Тео. Он приехал без предупреждения, незваный и нежданный. Много лет он представлял себе это воссоединение как идеальный и единственно возможный сценарий развития событий. Но теперь, когда все было решено и спланировано, Винсент боялся разочарования. «Я совсем не уверен, что нам удастся поладить друг с другом», – признавался он Тео всего за несколько недель до отъезда из Антверпена. «Если бы нам было суждено скоро встретиться, я мог бы разочаровать тебя во многих отношениях».

Чтобы избегнуть этого, Винсент незамедлительно взялся за дело, которым так долго пренебрегал: создание образа респектабельного буржуа. Он отправился к цирюльнику, чтобы аккуратно подстричь бороду, и к портному, чтобы пошить новый костюм, в котором не стыдно было бы показаться рядом с элегантным братом. Он наконец занялся лечением зубов; парижский стоматолог подобрал для него последнюю модель зубного протеза. («Как знать, может быть, парижские портные смогли заполучить в его лице выгодного клиента, а мы, его сестры, может быть, почли бы за счастье заполучить [Винсента] в качестве кавалера», – насмешливо писала Лис, узнав о преображении брата.) Отказавшись от былого аскетизма, он перешел на типичную для парижан ресторанную диету. Все это было одной из его отчаянных попыток влиться в фешенебельную толпу, бурлившую за порогом квартиры Тео на улице Лаваль, дом 25. Эта улица находилась в двух шагах от широкого бульвара Клиши, в людном театральном районе, и была известна всему парижскому обществу. Кабаре «Le Chat Noir» располагалось всего через несколько зданий от дома Тео, и по улице до глубокой ночи дефилировала шумная модная публика.

Однако новые требования Винсента к себе означали и новые требования к окружающим. Тесная квартира Тео не только могла поставить под угрозу гармоничные отношения между братьями, но и оказалась совершенно несовместимой с представлением Винсента о «приличной мастерской, где можно принимать посетителей». Из-за недостатка места он готов был временно забросить живопись и ограничиться рисованием. В первые несколько месяцев Винсент даже порывался жить отдельно на чердаке и мужественно собирался подождать год до тех пор, пока не обзаведется отдельным помещением для работы. Но соблазны Парижа и космополитический образ жизни Тео вскоре воскресили прежние чаяния его брата. Скорее всего, Винсент начал бороться за квартиру побольше сразу после приезда и, несомненно, взял на себя инициативу в ее поисках. Он часто рисовал это в своих фантазиях. «К выбору места для мастерской, – писал он из Антверпена, – нужно отнестись серьезно и предпочесть то помещение, куда точно придет много посетителей и которое позволит завести друзей и приобрести известность».

Просторная квартира на четвертом этаже дома 54 по улице Лепик соответствовала всем этим характеристикам, так же как пошитый у хорошего портного костюм – последним тенденциям моды.

Прежде всего, квартира была расположена на Монмартре, там, где Винсент жил во время своего последнего визита в Париж. Поднимаясь от бульвара Клиши, Монмартр карабкался вверх и расползался в стороны по знаменитому одноименному холму, известняковой громаде, вдававшейся в долину Сены с востока, заставляя реку заметно отклоняться к западу. С вершины холма, на которой зубчатой стеной выстроились мельницы, можно было увидеть Сену, обтекающую его с трех сторон. Сена стрелой пронзала густонаселенный город на юге, омывала Аньер и Гранд-Жатт на западе, а затем исчезала в промышленных пригородах на севере.

В течение тех десяти лет, что прошли с тех пор, как Винсент жил здесь, Монмартр сохранил за собой репутацию места, где художники могли существовать обособленно от большого города. Это был маргинальный район, полный соблазнов отдельный мирок, где богатые мужчины тайно встречались со своими любовницами, а представители богемы могли вести себя так, как им заблагорассудится. Однако теперь Монмартр, как и остальной богемный мир, приобрел новые буржуазные черты. Маргинальность все больше входила в моду. Золя и Гонкуры разворачивали здесь действие своих романов (а позднее здесь же были похоронены); салонные художники, вроде Альфреда Стевенса, приглашали сюда своих заказчиков («Женщины из общества приходили в крайнее возбуждение при одной мысли о поездке на Монмартр», – говорил один из их современников); Аристид Брюан и другие популярные шансонье восхваляли в своих песнях «холм мучеников».

Дом, на который пал выбор Винсента, располагался в изломе кривой улицы Лепик, где встречались старый и новый Монмартр, деревня и город, периферия и модный район. Дом стоял прямо перед последним резким взлетом холма – там, где улицы превращались в лестницы, а тротуары в известняковые тропки. За этим подъемом новые каменные дома сменялись ветхими хижинами под раскидистыми деревьями; тропинки уводили туристов к нескольким сохранившимся ветряным мельницам, с появлением паровой тяги переставшим функционировать и превратившимся в достопримечательности.

Построенный в 1882 г. ничем не примечательный пятиэтажный дом был спроектирован специально для нужд равнодушной к условностям публики, каждый вечер заполнявшей все места в кабаре «Черный кот». Старый богемный Монмартр стал приспосабливаться к новым бульварным вкусам. Массивные дубовые входные двери вели в тихую галерею, в конце которой открывался выход в сад. Через изысканные внутренние двери из стекла и железа посетители попадали в вестибюль, где их приветствовал консьерж. В квартирах – чаще всего на этаже они располагались по две – были «просторные (по парижским стандартам)» комнаты, паркетные полы «в елочку», черная облицовка из бельгийского мрамора и жестяные ванны. Современные удобства включали газовые отопление и освещение в каждой комнате и – что было особенно удивительным в городе, где даже в хороших домах был лишь один водопроводный кран, – два смесителя: в кухне и в ванной. (Ночные горшки оставались обычным атрибутом всех домов, за исключением наиболее богатых.)

Квартира Винсента и Тео обладала дополнительными преимуществами верхнего этажа: сюда почти не доносились уличные запахи, в окна постоянно светило солнце и можно было наслаждаться знаменитым свежим монмартрским ветерком. Как и везде в Париже, высота расположения соответствовала статусу: чем выше был этаж, тем выше и социальное положение. Строители дома 54 на улице Лепик, так же как и их арендаторы, относились к низшим классам пренебрежительно. «Кухней» называлась тесная каморка, а из мебели в ней были лишь газовая горелка и деревянный стол. Винсенту, однако, было все равно: Тео согласился нанять на полный рабочий день прислугу, которую один из его друзей завистливо характеризовал как «кухарку in optima forma».

В июне, как только закончился срок аренды на улице Лаваль, Винсент организовал переезд братьев в их новое модное гнездо. Он занял самую маленькую из трех имевшихся спален, приспособив наиболее просторное помещение под мастерскую. Мечты о жизни одним домом с братом, которые он лелеял еще со времен Дренте, наконец-то становились реальностью, и он без колебаний взялся за обустройство. Винсент не только расставил мебель и выбрал шторы, но и развесил принадлежавшую Тео коллекцию картин, репродукции из собраний обоих братьев, а также кое-что из своих работ.

Как только переезд был завершен, Винсент, словно желая отметить начало новой жизни в новом доме, взялся за роман Ги де Мопассана «Милый друг» («Bel-Ami»), очередную историю амбициозного бедняка, который, стартовав на Монмартре, покорил высшее парижское общество. Как и Октав Муре, Бель-Ами Жорж Дюруа своим обаянием прокладывал себе путь к сердцам мужчин и постелям женщин. Винсента вдохновлял головокружительный успех Дюруа. Он провозгласил роман шедевром и рекомендовал его в качестве лекарства для «всех цивилизованных людей, страдающих от меланхолии и пессимизма», в том числе для себя самого:

Я, к примеру, человек, на много лет начисто утративший способность смеяться – не важно, по собственной вине или нет, – испытывал потребность в хорошем смехе над всем и вся. И нашел его у Ги де Мопассана.

Новая успешная жизнь требовала нового столь же успешного искусства. Захваченный идеями о совместном бизнесе с Тео и отчаянно пытаясь оправдать свой непрошеный приезд, Винсент полностью посвятил себя созданию произведений на продажу. Он делал иллюстрации для ресторанных меню, выполняя обещание, данное в Антверпене. Для одного высококлассного заведения он полностью разработал макет меню («cervelle au Beurre noir», «veau Marengo», «gâteau de riz au Kirsch»), на полях которого изобразил сцену, вдохновленную «Милым другом»: модные парижане, прогуливающиеся по парку.

Вспомнив планы, которые он вынашивал в Гааге, Винсент принялся за рисунки для журналов и иллюстрированных газет, которыми были полны киоски Парижа. Многие из них издавались владельцами кафе и кабаре вроде «Черного кота». В зависимости от пожеланий каждого потенциального клиента Винсент тщательно подбирал образы, размер, оформление и настроение рисунка. Для «Мирлитона» («Le Mirliton»), популярного клуба Аристида Брюана, расположенного неподалеку от улицы Лаваль, Винсент выбрал даму полусвета, представительницу того мира, которому были посвящены песни Брюана и издаваемый им журнал: гротескную толстуху, выгуливающую маленькую собачку. Он поместил ее на тротуаре рядом с дверями «Мирлитона», тщательно прорисовал все детали и даже подписал рисунок строчкой из песни Брюана. Вероятно, для самого «Черного кота» Винсент создал маленькую иллюстрацию размером с визитную карточку – идеальную для меню, салфеток, канцелярских принадлежностей или издаваемого им знаменитого одноименного журнала. На ней были изображены висящий скелет и черный кот, уставившийся на него с жутким любопытством.

Июньский переезд в собственную мастерскую подсказал Винсенту новую возможность для заработка: открытки для туристов. Каждый день улицу Лепик – основной путь к вершине Монмартра – наводнял поток туристов, направлявшихся полюбоваться знаменитой панорамой Парижа с самой верхней его точки.

Всего в одном квартале от дома братьев располагался «Мулен де ла Галетт» – шумный развлекательный комплекс с рестораном, танцевальным залом и парком, днем и ночью привлекавший толпы народа, кухней, напитками и cahut – самым непристойным из всех видов канкана. Этот комплекс включал в себя две из трех оставшихся на горе ветряных мельниц, Раде и Блют-Фин. С полуразрушенной площадки на вершине последней открывался живописный вид: панорама города с высоты птичьего полета, настоящая редкость в эпоху, когда полеты пока еще оставались экзотической диковинкой.

Этот вид был главной местной достопримечательностью, в общественном сознании он был столь же тесно связан с Монмартром, как Антверпен с его знаменитым собором, и Винсент не преминул использовать это в своих откровенно корыстных целях. С высших точек многих окрестных улиц, как и из окон квартиры на улице Лепик, открывались прекрасные панорамы. Винсент ходил со своим мольбертом вверх и вниз по холму, между продуваемой всеми ветрами обзорной площадкой на Блют-Фин и шумной стройкой Сакре-Кёр, отыскивая все новые живописные виды.

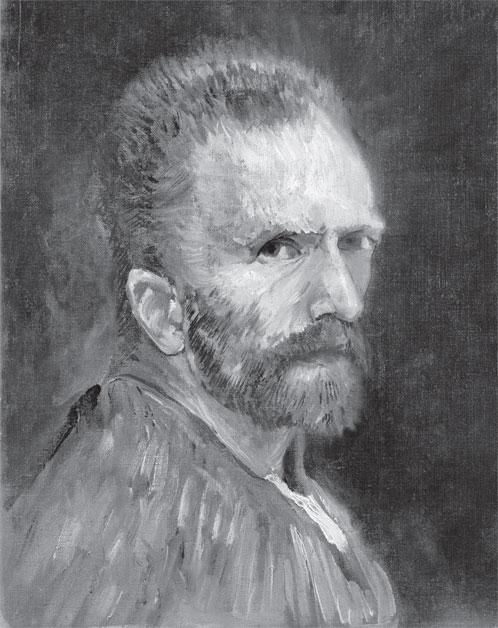

Автопортрет. Холст, масло. Лето 1887. 41 × 33,5 см

Автопортрет в серой фетровой шляпе. Картон, масло. Зима 1886/87. 41 × 32 см

В какой-то момент он обратил внимание и на сам холм. Вековые мельницы и старые развалины заинтересовали его блуждающий в поисках сюжета взгляд куда больше, чем однообразные панорамы вечно окутанного туманом Парижа. И главное – он усмотрел в них куда больший коммерческий потенциал. Туристы расхватывали виды уникальных пейзажей Монмартра – сельская местность посреди большого города; успехом у публики пользовались не только мельницы, но и кривые улочки и трущобы на вершине холма. Художественные журналы печатали такие иллюстрации чуть ли не на каждой странице. Винсент постоянно рисовал и писал колоритные мельницы (как издалека, так и вблизи), улицы около «Мулен де ла Галетт», аккуратно воспроизводя вывеску на каждой, и пеструю мешанину ветхих хижин и прилегавших к ним садов на гребне холма. Он отдавал предпочтение приглушенным тонам Мауве и гаагской школы – по его мнению, самым продаваемым. Пробовал он работать и акварелью – техникой сложной, но не требующей больших финансовых затрат. «Прежде чем повышать цены, нужно какое-то время продавать дешево, – рассуждал он, – или даже по себестоимости. Париж есть Париж».

Автопортрет в соломенной шляпе. Холст на дереве, масло. Лето 1887. 35,5 × 27 см

Той весной Винсент по-новому отметил свое преображение: он взглянул в зеркало. Вместо каторжника с гнилыми зубами и ввалившимися щеками он увидел «милого друга» – все еще молодого художника, однако вполне зрелого человека (у него уже появлялись залысины). Теперь он был одет не в свободную синюю блузу «à la Милле», а в добротный шерстяной пиджак, жилет и шелковый галстук. Он увидел человека, должным образом следящего за собой: борода подстрижена, волосы ухожены, зубы в порядке; человека, который держался достойно, высоко подняв голову и расправив плечи. Если бы не кисти и палитра, его легко можно было бы принять за бизнесмена, возможно, даже за парижского торговца предметами искусства, скептически смотрящего по сторонам и рассеянно затягивающегося трубкой, похожей на ту, что курил принц Уэльский.

Винсент впервые изобразил на холсте свое отражение в зеркале.

Ему так понравилось увиденное, что в течение следующих четырех месяцев он написал еще по меньшей мере четыре автопортрета: каждый последующий крупнее предыдущего, на каждом последующем – герой одет все лучше и выглядит все респектабельнее.

Однако самой значимой составляющей буржуазного возрождения Винсента в Париже были не картины на продажу, не новая одежда, не вновь обретенные зубы и даже не светлая квартира на улице Лепик. Главным событием стали его занятия в мастерской художника Фернана Пьестра Кормона.

К 1886 г. Салон, может, и потерял свою главенствующую роль, но отнюдь не популярность. Масштабная индустрия, во главе которой по-прежнему стоял Гупиль, тысячами поставляла жанровые сценки, идиллические пасторали, восточные фантазии и исторические зарисовки неслыханно обширной и богатой аудитории коллекционеров. Пользовавшаяся поддержкой государства старая академическая образовательная система, с ее выборным руководством и аристократическим уклоном, уже не могла удовлетворить спрос на изящные, нравящиеся публике картины. Одновременно с этим период финансового процветания, стимулировавший развитие художественного рынка, породил великое множество молодых людей (и прискорбно малое число женщин), обладавших средствами, образованием и досугом для удовлетворения своих амбиций на художественном поприще.

Чтобы удовлетворить эти две целевые аудитории, в крупных городах по всей континентальной Европе стали появляться альтернативные формы художественного обучения. Париж, будучи родиной Салона, конечно же, не стал исключением. Частные школы, называвшиеся ателье и располагавшиеся зачастую в хорошо освещенных мансардах или просто мастерских, отличались масштабом, репутацией, строгостью программы и, конечно же, стоимостью обучения. Все они, однако, были отпрысками Школы изящных искусств – здесь применялись те же проверенные временем методы и провозглашались те же профессиональные цели, что и в их прославленной прародительнице. Почти все основатели и преподаватели этих заведений имели академическое образование. Многие из них в прошлом были звездами Салона и сумели грамотно использовать свои награды и успех у критиков для создания собственной школы. Одним из таких и был Кормон.

Карьера этого художника достигла своего пика в 1880 г., когда его огромное полотно «Каин» стало сенсацией Салона. Изобразив библейского братоубийцу в образе неандертальца с отвисшей челюстью, Кормон не оставил равнодушными ни защитников религии, ни апологетов новой эволюционной науки, так что ему пришлось на себе прочувствовать тяжкое бремя скандальной славы. Двумя годами позже он открыл собственное ателье. Несмотря на свою неоднозначную репутацию во времена обучения в Школе изящных искусств и пристрастие к экзотическим сюжетам (кроме пещерных людей, он любил изображать индусских раджей и героев Вагнера), Кормон постиг все тонкости академического искусства. Как большинство преподавателей частных мастерских, он планировал сотрудничать с Салоном и воспитать новое поколение художников, а его учебное заведение повторяло модель Школы изящных искусств во всем, вплоть до проведения ежегодных конкурсов. В 1884 г. он был избран членом жюри Салона, и его мастерская приобрела еще большую привлекательность в глазах молодых и амбициозных художников.

Кормон вел жизнь успешного салонного художника, требовавшую больших затрат. Помимо ателье, у него была большая частная мастерская и отдельные апартаменты. Он предавался экстравагантным развлечениям и путешествовал по экзотическим странам. Будучи сыном режиссера Парижской оперы, он любил одеваться в театральные костюмы. В какой-то момент поддерживал отношения с тремя любовницами одновременно – достижение, которое снискало ему большее признание среди его учеников, нежели официальные награды или колоссальные полотна.

Однако к тому времени, когда в 1886 г. в Париж прибыл Винсент, звезда Кормона уже начинала тускнеть. В изменчивой вселенной парижского искусства его сцены каменного века стали не более чем очередной экстравагантной вехой на великом пути к современному искусству. Торговцы и коллекционеры, не оглядываясь, двигались вперед. Возможно, именно то, что удача отвернулась от Кормона, и побудило его согласиться принять брата Тео Ван Гога – Винсента – в привилегированное ателье, несмотря на отсутствие каких-либо рекомендаций и достижений. Будучи управляющим в «Гупиль и K°», Тео мог оказать Кормону ответную любезность. Неизвестно, как быстро Тео удалось уладить этот вопрос после неожиданного приезда брата. Учитывая все невзгоды, обрушившиеся на Винсента в Антверпене, перед началом учебы ему, вероятно, потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя – поправить здоровье и восстановить утраченные зубы. Так или иначе, весной он впервые отправился в ателье Кормона на бульваре Клиши, в очередной раз планируя одолеть формальное обучение, которое он не мог ни завершить, ни окончательно забросить.

В представлении Тео Кормон был идеальной кандидатурой для выполнения этой неблагодарной задачи. Сорокапятилетний уроженец Лиона славился своим высоким положением в академических кругах, однако был столь же известен как рассеянный и невзыскательный учитель, который редко навязывал ученикам свои взгляды на искусство. По словам одного из свидетелей, как и Шарль Верла, директор Академии в Антверпене, Кормон проявлял «больше понимания по отношению к новым тенденциям, чем многие его коллеги». Безусловно, мэтру, увлекавшемуся театром, импонировали выходки «Отвязных»; эзотерические образы символистов перекликались с его любовью к легендам и фольклору. Неприязнь у него вызывали только претензии Сёра и его последователей – дивизионистов на научность их художественного метода. Один из его учеников вспоминал позднее, что когда Кормон появлялся в своем ателье, то молча проходил мимо студентов, делая «лишь несколько весьма верных замечаний каждый раз, как останавливался около какого-нибудь из мольбертов».

Репутация Кормона, как не слишком придирчивого учителя, и заверения Винсента в том, что он намерен прилежно заниматься (он пообещал продержаться у Кормона по меньшей мере три года), дали Тео повод надеяться, что после множества неудачных попыток найти для брата артистическое сообщество, в котором он сможет прижиться, эта наконец увенчается успехом.

Но, увы, и эта затея была обречена, так же как и все предыдущие.

На беду, студенты ателье Кормона не обладали широтой взглядов его основателя. Поскольку наставник появлялся редко (лишь раз или два в неделю) и был скуп на комментарии, его студенты сами выносили суждение друг о друге и о работах товарищей. Для Винсента, как оно всегда и случалось, коллеги по ателье оказались самой взыскательной и строгой аудиторией. В отличие от соучеников Винсента в Брюсселе или Антверпене здесь студенты успели сплотиться в монолитную группу и не терпели новичков. В то время как в других коммерческих ателье обучались и богатые иностранцы, Кормон тщательно отбирал учеников, и среди порядка тридцати его студентов большинство всегда было за французами. Акцент, с которым Винсент говорил по-французски после десятилетнего перерыва, делал его еще большим изгоем.

Студенты были молоды. Многим из них не исполнилось еще и восемнадцати, всего несколько человек были старше двадцати пяти. Все они любили покривляться и были по-юношески нетерпимы. Новички становились объектом безжалостных издевок и унижений. Безусловно, странные манеры Винсента неминуемо должны были сделать его объектом насмешек, невыносимых для его легкоуязвимого самолюбия. Новичков заставляли выполнять обязанности прислуги и подвергали дурацким испытаниям. Их раздевали догола и заставляли фехтовать на кистях, вымазанных краской; их привязывали к длинной палке, как свиней на вертеле, и относили в кафе по соседству, где затем им частенько приходилось оплачивать счет.

Кроме того, большинство студентов были богаты: сыновья старой земельной аристократии или новой, посвятившей себя бизнесу. Два главных заводилы являлись ярким примером того, как вся французская элита и, соответственно, французское искусство делились на две части. Отец Луи Анкетена сделал состояние на торговле мясом в Нормандии, предварительно выгодно женившись. Двадцатипятилетний Луи выделялся бы в любом классе. Высокий, сильный, как Зевс, с копной блестящих кудрей и густой бородой, он, как и подобает сыну благородных родителей, научился ездить верхом и рисовать уже в возрасте десяти лет. Он содержал рыжеволосую любовницу и квартиру на авеню Клиши, недалеко от ателье, в котором правил со свойственной ему от природы царственностью.

Его товарищ представлял собой результат прямо противоположных эволюционных процессов. Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа был одновременно баловнем судьбы – представителем древнего рода графов Тулузских, числившего родословную с XII в., и жертвой проклятия этого рода – близких родственных связей. Его родители были кузенами и, по словам одного из биографов, «жили в замкнутом аристократическом мире охоты и верховой езды». Молодой Анри еще в детстве сломал обе ноги и вырос всего до ста пятидесяти сантиметров. Он не мог вскочить на коня (даже ходил он при помощи трости), но легко смог бы нарисовать его. Огромные способности, вкупе с кипучим нравом и острым умом («Представители моего семейства веками предавались безделью, без остроумия я был бы полнейшим дураком»), обеспечили бы ему место в парижском мире искусства и без эксцентричной внешности и знатного имени.

Когда в возрасте семнадцати лет Лотрек познакомился с Луи Анкетеном, он едва доставал ему до пояса, однако оба сразу разглядели друг в друге родственные души. Лотрек (как неизменно называл его Винсент) окрестил своего высокого друга «мой великий человек» и практически не отходил от него с той первой встречи.

Эта удивительная парочка заправляла в мастерской Кормона как в собственном клубе. Анкетен завоевал уважение сокурсников своим величавым спокойствием и мастерским владением кистью. (После Салона Независимых его провозгласили одним из «наиболее многообещающих молодых художников».) Лотрек обладал вполне официальной властью, как massier – староста (он отвечал за наем и расстановку моделей, сбор платы за обучение и поддержание порядка), и неофициальной, как любимец преподавателя. Когда Кормон получил заказ на иллюстрации к роскошному изданию Гюго, он предложил ученику принять участие в работе над ними; когда мастер появлялся в ателье, Лотреку всегда доставалось лучшее место.

Мэтр и ученик общались друг с другом очень свободно, что поражало и восхищало сокурсников Лотрека. Завсегдатай вечеринок в доме Кормона, Лотрек тоже еженедельно устраивал попойки в своей мастерской на улице Коленкур, сразу за углом от улицы Лепик. Во время этих сборищ вино и разговоры о новом искусстве текли рекой. В классе и вне его Лотрек оставался заводилой, подстрекая ко всяческим розыгрышам новичков, гулким баритоном распевая новые песни Брюана или потешая всех детальным анализом частей тела потенциальных моделей со своего уникального ракурса.

Ателье Фернана Кормона (ок. 1885). С палитрой в руке – Фернан Кормон, в котелке спиной к камере – Анри де Тулуз-Лотрек, в правом верхнем углу – Эмиль Бернар

×

Студенты Кормона сплотились под руководством «веласкесовского карлика» и его товарища, словно сошедшего с работ Микеланджело. Все они, выходцы из хороших семей, прошедшие через всевозможные ученические и студенческие сообщества в лицеях или университете, ничего не имели против принятых здесь шуточек и вступительных испытаний.

Винсент, однако, был исключением. Вспыльчивый, легкоранимый, зажатый и патологически не переносивший насмешек, он явился в ателье словно свинцовая грозовая туча, пришедшая с Северного моря. По малейшему поводу Винсент начинал протестовать так неистово, что руки буквально переставали его слушаться. Он кричал и жестикулировал, яростно извергая аргументы на дикой смеси голландского, английского и французского. По словам одного из свидетелей, «он мог запросто посмотреть на человека через плечо и зашипеть на него сквозь зубы». Замкнутый и настороженный, он совсем не вписывался в озорную и беспечную атмосферу, которую создавал Лотрек в отсутствие учителя. Сам Лотрек, которому была чужда жестокость, не проявлял интереса к угрюмому голландцу. В своем кругу (в особенности среди земляков) Винсент мог быть общительным и даже веселым, однако его чувство юмора сводилось к грубому поддразниванию и непристойным шуткам, что никак не сочеталось с циничным острословием и блестящей самоиронией Лотрека.

Несомненно следуя примеру старосты, сокурсники Винсента в большинстве своем относились к обидчивому чужаку с надменной снисходительностью (говоря о нем как о «человеке с севера, не способном проникнуться парижским духом») и насмехались над ним исподтишка. «Как мы смеялись у него за спиной!» – вспоминал один из них. Были ли тому причиной страх, равнодушие или почтение к влиятельному брату, но Винсента избавили от открытых измывательств и предпочли просто игнорировать.

Как и в Антверпене, он был вынужден искать товарищей среди отщепенцев: горстки иностранных студентов. К счастью для него, возглавлял эту группку молодой человек, прекрасно говоривший по-английски, – заброшенный судьбой за полмира от родной страны австралийский художник по имени Джон Питер Рассел. У Рассела, сына исследователя южных морей и производителя оружия, было все, чему так завидовал Винсент: деньги, друзья, досуг, положение в обществе и возлюбленная, поразительно прекрасная белокурая итальянка по имени Марианна. (Роден, которому она позировала, назвал ее «самой красивой девушкой Парижа».) Неутомимый гуляка, Рассел частенько наведывался в модные ночные заведения, вроде «Черного кота» и «Мирлитона», нередко самостоятельно правя собственным экипажем (который он называл «мои лошадь и повозка»). По выходным он прогуливался по Булонскому лесу в обществе аристократов или бороздил воды Сены на своей яхте. Лето он обычно проводил в Бретани, зиму – в Испании. Вереницы посетителей (среди которых был его близкий друг Роден, а также Роберт Льюис Стивенсон) шествовали по широким ступеням величественной лестницы, ведущей в мастерскую Рассела в тупике Элен. Хозяин относился ко всем без исключения гостям с искренним радушием, из-за чего его часто принимали за американца.

Привлеченный простотой и приветливостью Рассела, Винсент тоже стал пользоваться его гостеприимством. Он не преминул похвастаться «семейными связями» со всемогущим Гупилем – что, несомненно, было весьма привлекательно для австралийца, который работал в высоком викторианском стиле, весьма ценимом в «Гупиль и K°», и рассчитывал продавать свои работы. Рассел разделял общее мнение о Винсенте – «свихнутый, но безобидный» – и ни разу не упомянул об их знакомстве в письмах или заметках ни тогда, ни потом. Однако Рассел отличался терпимостью и был не чужд художественной экстравагантности. Эта симпатия удивляла его друзей (считавших Винсента «никчемным человечишкой») и тревожила Марианну (которая побаивалась «пугающего блеска» в глазах голландца).

Винсент так часто бывал в мастерской в тупике Элен, что в какой-то момент Рассел предложил ему позировать для портрета. Вряд ли это была какая-то особая честь. Рассел славился как талантливый портретист, в отличие от Винсента он быстро и уверенно передавал сходство при помощи карандаша или красок. Конечно же, он не упускал возможности оттачивать свое мастерство. Прибегнув к той же льстивой манере, в которой он писал портреты дам из высшего общества, Рассел изобразил Винсента таким, каким тот хотел себя видеть. Не эстетствующим представителем богемы, а художником-бизнесменом: преуспевающим и спокойным, словно банкир, в темном костюме с жестким воротничком, со строгим выражением лица. Только в глазах – подозрительно скошенных, грозно сверкающих – читается намек на другую, темную сторону натуры Винсента.

Ничто не отдаляло Винсента от его соучеников больше, чем недостаток мастерства. Если бы он мог так же искусно обращаться с карандашом, как Лотрек, или так же ловко пользоваться кистью, как Анкетен, на его странную внешность и резкие манеры закрыли бы глаза. Равняясь на Анкетена, который великолепно рисовал с самого детства, проведенного в Нормандии, и одаренного иллюстратора Лотрека, ученики Кормона придавали огромное значение умению рисовать, в чем их всячески поощрял наставник. Терпимый по отношению к индивидуальным особенностям стиля, Кормон, как в свое время Верла в Антверпене, считал умение правильно строить рисунок обязательным и не зависящим от капризов художественной моды. «Художник, который не умеет определять пропорций, – говорил он, – рисует, как свинья». По словам одного из его студентов, вне зависимости от того, какие жанры вызывали у них восхищение, все они стремились «рисовать, как старые мастера из Лувра».

Не решаясь применять свою перспективную рамку, что, несомненно, выставило бы его в невыгодном свете перед соучениками – умелыми рисовальщиками, Винсент сосредоточился на старых задачах: контуре и пропорциях. Хотя в подобных учебных заведениях не было недостатка в обнаженных моделях, Винсент вновь был вынужден работать преимущественно с гипсовых слепков, стоявших вдоль стен мастерской.

Как и Зиберт, Кормон предпочитал теням и штриховке контуры, а своих студентов постоянно предостерегал от импровизации. «Мы должны были точно изображать то, что видели, – вспоминал один из студентов наставления Кормона, – не меняя ни одной детали».

В очередной раз подчиняясь диктату реальности, Винсент рисовал, стирал и рисовал снова до тех пор, пока не получал ясные, четкие контуры. После этого он тщательно правил их при помощи мела и растушевки до тех пор, пока ему не приходилось снова стирать нарисованное, в попытках создать безукоризненный этюд, что без труда давалось студентам вроде Лотрека. Тем не менее его рука по-прежнему не слушалась своего хозяина. Даже самые проработанные из рисунков Винсента, сделанных с гипсов или обнаженной натуры, неизменно поражали массивными ягодицами, искривленными конечностями, увеличенными ступнями, искаженными лицами или дрожащими контурами. «Его работы казались нам неумелыми, – вспоминал сокурсник Винсента по ателье Кормона. – Многие из нас превосходили Винсента в этом отношении». Другой студент говорил: «В его рисунках не было ничего выдающегося».

Рисование тоже становилось поводом для насмешек и неприятия. Как и студенты Академии в Антверпене, сокурсники Винсента в ателье Кормона были потрясены скоростью его работы и приходили в ужас от его художественных методов. На каждый их этюд Винсент делал три; не зная удержу, он рисовал модель в одной и той же позе, но в разных ракурсах, не останавливаясь даже на время перерыва, когда натурщицы отдыхали. «Он работал как одержимый, – вспоминал один из его сокурсников, – в лихорадочной спешке набрасывая на холст все имевшиеся в его распоряжении краски. Он использовал кисть как лопату; краска стекала по ней, пачкая пальцы и делая их липкими… Такой напор поражал товарищей по мастерской; художники же классической выучки приходили от этого в ужас».

За спиной Винсента другие студенты высмеивали его беспорядочные мазки. Когда Кормон останавливался у его мольберта, они замолкали в предвкушении, вытягивая шею, чтобы понаблюдать за реакцией мастера на очередную провокацию голландца. Однако Кормон критиковал лишь навыки рисунка Винсента и советовал ему стремиться к большей тщательности. На какое-то время Винсент даже прислушался к этим советам. Он приходил в мастерскую по вечерам, когда все остальные уже расходились по домам, и упражнялся в рисовании, используя в качестве моделей знакомые гипсовые фигуры, пытаясь запечатлеть их ускользавшие контуры снова и снова – до тех пор, пока его ластик не протирал дыры в бумаге. Кто-то из студентов, заставших Винсента в одиночестве в большой мастерской за этими тайными трудами, сравнил его с «каторжником, прикованным к мольберту».

Джон Питер Рассел. Винсент Ван Гог. Холст, масло. 1886. 60 × 45 см

К лету Винсент ушел из ателье. Он обещал, что его обучение у Кормона продлится три года, а выдержал меньше трех месяцев. Возможно, что вплоть до поздней осени он продолжал время от времени захаживать в мастерскую на бульваре Клиши. Но даже если это так, то время визитов тщательно выбиралось, чтобы в студии не оказалось никого из его бывших соучеников. Когда Винсента спрашивали о его недолгом опыте обучения у Кормона, он говорил лишь, что «не счел его таким полезным, каким он казался в начале работы». После отъезда из Парижа Винсент никогда не упоминал о времени, проведенном там. Неудача, постигшая его в престижном ателье, была настолько бесповоротной, что Тео даже не стал сообщать об этом в письме матери, рассказывая о первых месяцах, проведенных Винсентом в Париже. Вместо этого он многократно заверял ее в том, что Винсент наконец-то начал все с чистого листа и что совместная жизнь с ним вовсе не так обременительна, как это было во время пребывания Винсента в родительском доме в Нюэнене. «Его настроение много лучше, чем раньше, а люди здесь относятся к нему с симпатией, – писал Тео с воодушевлением. – Если все и дальше так пойдет, то можно надеяться, что трудные времена позади и Винсент наконец будет в состоянии о себе позаботиться».

На самом же деле неудачи подстерегали Винсента на каждом шагу. Несмотря на все усилия, предпринятые той весной, он не сумел продать ни одной картины. Ни один из сотен парижских журналов не согласился заплатить ему за иллюстрации. Хуже того, все попытки найти человека, который занялся бы продажей его картин, провалились, даже несмотря на связи брата. Один из учеников Кормона вспоминал, как «время от времени Винсент приходил в ярость оттого, что, несмотря на связи в этой сфере, никто не хотел покупать его работ».

Лишь старый коллега Тео, Арсен Портье, тот самый мелкий торговец, который наотрез отказался продавать «Едоков картофеля» в предыдущем году, удостоил Винсента чести взять на реализацию несколько работ. А что ему оставалось? Портье жил в том же доме, видел братьев каждый день, и ему было трудно противостоять настойчивым уговорам – на этот раз не письменным, а личным. Когда его вынуждали показывать картины голландца покупателям (он работал с покупателями прямо у себя в квартире), Портье придумывал все новые отговорки, давая расплывчатые обещания организовать выставку в ближайшем будущем. Единственным местом, где Винсент смог выставить свои работы, был близлежащий магазин художественных товаров папаши Танги, «тесная запущенная лавчонка», где они висели в полумраке среди всяческого хлама и десятков полотен разных художников. Даже когда Ван Гог попытался обменяться работами с другими художниками (старая студенческая традиция, которую поощрял Тео), результат оказался практически нулевым. Только таких же непризнанных и отчаявшихся изгоев, как сам Винсент, мог бы заинтересовать подобный обмен. Более известные художники, вроде Шарля Анграна, друга Сёра, просто игнорировали его призывы. (Позже Ангран, который признавался, что смутно помнит Ван Гога, рассказывал: «Однажды в конце ноября он [Ван Гог] пришел ко мне в Коллеж Шапталь… Главным образом он умолял меня обменяться с ним работами. Как я понял, он этим увлекался… Как бы то ни было, обмена так и не случилось».)

Возможно, если бы у Винсента было больше друзей, число успешных обменов могло бы увеличиться. Но все заверения Тео в письмах к матери, что «люди здесь относятся к нему с симпатией», были всего лишь утешительной выдумкой. В переписке и дневниках парижских художников того времени не осталось ни одного намека на существование Винсента, несмотря на то что пути их могли многократно пересекаться. К началу лета 1886 г. в Париже Винсент был не менее одинок, чем среди пустошей и болот. Рассел внезапно уехал, на время отъезда сдав свою квартиру двум англичанам, которые оказались вовсе не столь гостеприимными, как предыдущий хозяин. А. С. Хэртрик считал Винсента «тронутым, и довольно сильно», а Генри Риланд приходил в ужас от его визитов («Этот жуткий человек провел здесь два часа, – однажды пожаловался Риланд Хэртрику. – Я не могу больше это выносить»). В надежде завязать хоть какие-то профессиональные знакомства Винсент продолжал ходить в мастерскую Рассела до тех пор, пока резкая критика в адрес акварелей Риланда (которые Винсент называл «бледными и ни на что не годными») навсегда не закрыла для него двери студии в тупике Элен.

К осени Винсент до такой степени отчаялся завести дружбу в Париже, что написал Орасу Ливенсу, сокурснику по Антверпенской академии, с которым был едва знаком. «Я работаю в одиночестве, – горько жаловался Винсент. – Сражаюсь за жизнь и прогресс в искусстве». Спустя всего полгода после приезда он пригласил Ливенса присоединиться к нему в Париже или же помочь ему сбежать. «Весной, а может, и раньше я, скорее всего, отправлюсь на юг Франции, – писал он, предвосхищая свое реальное путешествие в Прованс. – И если наши устремления совпадают, то мы могли бы объединиться».

Потерпев неудачу у Кормона, без друзей, коллег или какого-либо руководства, Винсент вернулся к навязчивым идеям, с которыми приехал в Париж.

Практически сразу после ухода из ателье Винсент взялся за портретный проект, занимавший его в Антверпене. Среди ранних работ, сделанных в Париже, было два портрета одной и той же модели: черноволосой дамы, чей буржуазный наряд и модная шляпка свидетельствовали о новых претензиях художника на респектабельность. Как только Винсент начал обучение у Кормона, его одержимость снова приобрела сексуальный характер. Работа в ателье предоставляла Винсенту неограниченные возможности созерцать обнаженную натуру. Более того, через мастерскую проходил непрерывный поток моделей, ищущих работу. Они дефилировали через помещение на глазах у всех студентов, затем голосовавших за тех, кто им больше понравился. Поскольку подобные пробы требовали обнажения моделей, а студентам позволялось щупать их (чтобы оценить мускулатуру), такие проверки зачастую заканчивались всеобщим веселым возбуждением.

Но Винсенту этого было мало. Давно привыкший к привилегиям собственной мастерской, он сразу же стал искать для себя натурщиц, однако и тут потерпел неудачу. Ни одна из профессиональных моделей, ежедневно приходивших на пробы в ателье, не отозвалась на приглашения Винсента. «Они не хотели позировать ему», – вспоминал Тео. Ни для портретов, ни в полный рост, ни тем более обнаженными. Даже те женщины, с которыми Винсент был знаком лично, вроде любовницы Рассела Марианны, отказывались от предложений странного голландца.

Скоро Винсент был вынужден отправиться на охоту в более знакомые места.

Широкие бульвары, кафе и бары нового города Жоржа Османа кишели проститутками. Финансовое благополучие вкупе с ощущением вседозволенности и богатым выбором сделали из Парижа столицу сексуальных наслаждений – и венерических заболеваний. Проститутки были известны под разными названиями – уличные девки, лоретки, гризетки, потаскушки, аперитив – и обслуживали две трети мужского населения города. Буквально каждый художник из ателье Кормона не только содержал любовницу, но и регулярно совершал ночные вылазки в распутное подполье Парижа. Даже Рассел время от времени оставлял прекрасную (и беременную) Марианну, чтобы насладиться декадентским духом заката империи, доступным практически на каждом углу.

Оказавшись в этой среде, Винсент едва мог себя сдерживать. Такие книги, как «Нана» Золя и «Девка Элиза» Гонкуров (обе – истории проституток), кружили ему голову образами эротической свободы и сексуальных подвигов. Даже герой «Милого друга» Мопассана, несмотря на все любовные успехи, не мог противиться соблазну отправиться к парижским шлюхам. Спустя несколько лет Винсент с гордостью вспоминал свои похождения; он искал моделей не только в шумных городских борделях, но и в обветшалых каморках, где одинокие женщины «отдаются посетителям по пять или шесть раз на дню». Он со знанием дела говорил об отношениях проституток и их maquereaux (сутенеров), а себя описывал как изголодавшегося хищника в поисках лакомого куска говядины. «Шлюхи – словно лежащее в лавке мясо, – писал он в 1888 г., – которое заставляет меня чувствовать себя зверем».

Возможно, во время этих отчаянных поисков Винсент впервые повстречался с Агостиной Сегатори. Хотя сама она была слишком стара, чтобы активно торговать собой (ей было около сорока пяти), Агостина знала, как помочь Винсенту. С ранней юности, проведенной на улицах Неаполя, она балансировала на опасной грани между позированием и проституцией. К 1860 г. обаяние и пышные формы открыли ей путь в Париж, где она позировала для множества известных художников того времени, включая Жерома, Коро и Мане. Вся Европа жаждала естественной чувственности темноволосых итальянок, которых часто изображали в национальных костюмах с неизменным символом их «цыганской» страстности – тамбурином – в руках. Как и многие бывшие натурщицы, Агостина нашла себе покровителя и в 1885 г. вложила заработанные на своей ускользающей красоте деньги в кафе, названное «Тамбурин».

К моменту знакомства с Винсентом в 1886 г. это была многоопытная пышнотелая богемная синьора, содержавшая молодого любовника – салонного художника Августа Хагборга – и двух белых немецких догов. Она правила в своем владении со свойственной ей томностью и «несравненным обаянием», по словам одного из множества ее обожателей. Все в ее большом заведении на бульваре Клиши – от столов в форме тамбуринов до официанток в костюмах итальянских крестьянок – должно было создавать атмосферу экзотического и эротического очарования, которое в свое время принесло ей славу. Однако эротической была не только атмосфера в кафе. В заведениях наподобие «Тамбурина», как правило, процветало и другое прибыльное дело – проституция. В качестве платы за покровительство и постоянный поток клиентов владельцы кафе забирали себе часть дополнительного заработка их служащих. Как и сводня, которую Винсент встретил в Антверпене, Агостина Сегатори знала «много женщин и всегда могла предложить какую-либо из них».

Камиль Коро. Агостина. Холст, масло. 1866

Несмотря на помощь Сегатори, следствием экскурсий Винсента в районы продажной любви были лишь немногие быстрые и случайные зарисовки. На одной из них изображена проститутка, лежащая в кровати с закинутыми за голову руками и всем видом демонстрирующая полную доступность. На другой – женщина, сидящая на краю кровати, лениво натягивает чулки, обслужив клиента. На третьей женщина присела над тазом с водой, чтобы совершить интимную гигиеническую процедуру. Во время одного из множества эротических представлений, которые без труда можно было найти в прокуренных подвалах на парижских бульварах, Винсенту удалось украдкой зарисовать карандашом и мелом бесстыдно совокуплявшуюся на сцене пару.

Когда одна особенно неказистая уличная проститутка согласилась позировать Винсенту, он принялся оттачивать мастерство, изображая ее перезревшее тело и вульгарное лицо. Он рисовал и писал ее в образе этакой гротескной одалиски, а затем запечатлел ее грубые черты на портрете, выполненном в тех же землистых тонах, в которых он писал нюэненских крестьян, – этакая деревенская баба, кичащаяся своим новым ремеслом. Он даже сделал ее беглый набросок в той же смиренной позе, в которой некогда Син позировала ему для «Скорби».

Однако, судя по всему, никто из женщин, даже его уродливая красотка Беатрис, не вошел в квартиру на улице Лепик так, как некогда Син вошла в мастерскую на Схенквег. После того как Винсент покинул ателье Кормона, единственное, что ему оставалось, – это делать наброски статуэток обнаженных, которые коллекционировали братья, и, как когда-то в Нюэнене, грустно перебирать хлам в мастерской в надежде найти что-нибудь подходящее для натюрмортов и отвлечься от новых разочарований и огорчений. Пара поношенных башмаков представилась ему идеальной метафорой. Изображая их в тех же сумрачных тонах, что некогда птичьи гнезда на улице Керкстрат, он словно сознавался, что тоскует по прошлой свободной жизни среди пустошей.

Неудачи с моделями обратили Винсента к другой великой страсти, которая привела его в Париж, – к цвету. Идеи Блана и Шеврёля, вдохновлявшие его в Нюэнене и позабытые в лихорадочной круговерти антверпенской жизни, летом 1886 г. вновь увлекли Винсента. «Цвет сводил его с ума», – вспоминал его товарищ по ателье Кормона. Винсент снова поднял знамя «одновременного контраста», о котором рассуждал прошлой зимой. Он поразил своих сокурсников изображением обнаженной модели – написанной самыми обычными, «прозаическими» красками – на «насыщенном, неожиданно синем» фоне вместо обычного для мастерской коричневого задника. По словам одного из свидетелей, результатом этого эксперимента стало появление множества повторений «каждый раз с новыми интенсивными цветами, одним резче другого». Каждый безумный рисунок сопровождался целым потоком столь же безумных пояснений. «Он постоянно говорил о своих идеях касательно цвета», – вспоминал один из его парижских знакомых.

Но на этот раз Винсент со своими проповедями оказался в городе, уже охваченном пламенем цветовой лихорадки. Что такое цвет? Как он воспринимается? Что выражает? Даже когда Париж отмечал столетний юбилей патриарха теории цвета Мишеля Шеврёля факельным шествием (в котором Винсент, конечно же, принимал участие), художники продолжали спорить о его наследии. Пуантилисты, возглавляемые Сёра и поощряемые молодым и влиятельным критиком Феликсом Фенеоном, пытались перехватить у импрессионистов знамя передового отряда оптической науки. Они призвали в свидетели ученых, чтобы те оценили их творчество, а их сторонники превозносили «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» за «точность в передаче атмосферы». Тем временем поклонники «Наоборот» Гюисманса объявляли войну любой объективности, включая оптику, и провозглашали себя обладателями истинного Грааля – приобщенности к тайнам символической мощи цвета. Мир искусства, где каждый придерживался той или иной позиции, бурлил, и ателье Кормона тоже не было исключением. По словам одного свидетеля, в тот год, когда Винсент проходил свое непродолжительное обучение в ателье, там разразился такой жаркий спор о цвете, что достопочтенный наставник был вынужден выгнать зачинщиков и на время закрыть свою школу.

Среди этого ажиотажа Винсент остался верен взглядам на цвет, которые приобрел, живя на пустошах. Весна и лето, в течение которых у него было множество возможностей изучать произведения, будоражившие мир искусства, не поколебали его убеждений. Посетив в мае восьмую, последнюю выставку импрессионистов, где он наконец увидел работы, вызвавшие такой скандал десять лет назад (за исключением произведений Моне и Ренуара, которые отказались от участия), Винсент лишь уверился в правильности своей оценки, которую отстаивал в письмах к Тео. «Когда видишь их впервые, – вспоминал он позднее, говоря о работах импрессионистов, – они оставляют тебя с ощущением горького, горького разочарования. Они кажутся небрежными, уродливыми, плохо написанными и плохо нарисованными; плохими по цвету – одним словом, просто убогими». Взглянув на эти произведения в реальности, он уверенно заявил Ливенсу: «Ни мои, ни твои цвета не имеют отношения к их теории». «Я верю в цвет», – объяснял он разницу во взглядах.

На той же самой выставке Винсент увидел и «Гранд-Жатт» Сёра, символистские искания Редона и десятки работ молодых и неизвестных ему художников, среди которых был Поль Гоген. Однако его одобрения удостоилась лишь серия пастелей Дега, изображавших обнаженных женщин. Посетив в июне Международную выставку (где были выставлены работы Моне и Ренуара), столь же масштабный Салон Независимых в августе (на котором было представлено около 350 работ) и выставку «Отвязных», в осеннем письме Ливенсу Винсент похвалил лишь одну картину: пейзаж Моне.

То, чего не показывали на выставках, можно было каждый день лицезреть в различных галереях и лавках художественных принадлежностей. В легендарной галерее первого апологета импрессионизма Дюран-Рюэля посетитель имел возможность хоть днями напролет любоваться картинами из коллекции находившегося на грани разорения торговца; в квартире Арсена Портье, расположенной этажом ниже апартаментов братьев, на суд публики были представлены работы Мане и Сезанна. И в любой из вечеров, заглянув в одно из множества кабаре вроде «Черного кота» или «Мирлитона», Винсент мог увидеть еще более экзотические произведения. Стены подобных заведений были увешаны последними вещицами «дымистов» (среди которых встречались и работы Лотрека). Кроме того, даже просто прогуливаясь по улицам, можно было вдоволь насмотреться на бесконечное множество живописи, в изобилии выставленной в окнах багетных и художественных мастерских.

В окружении всей этой пламенной полемики в мастерских и кафе Винсент крепко держался убеждений, которые привез в Париж с голландских пустошей: дополнительные цвета были единственным истинным евангелием искусства, а Делакруа – его истинным пророком. «Делакруа был для него сродни божеству, – вспоминал один из студентов Кормона. – Когда он говорил об этом художнике, его губы дрожали от избытка эмоций». В своей мастерской Винсент хранил лакированный ящик, полный клубков разноцветной пряжи, переплетая нити которой создавал «поразительную симфонию цвета». Этот процесс описывал Шеврёль, разрабатывавший свою теорию в процессе подбора красителей для Королевской мануфактуры Гобеленов.

Вместо того чтобы изучать «Гранд-Жатт», Винсент снова и снова возвращался в Лувр, чтобы взглянуть на «Ладью Данте» Делакруа. Эта картина, прославленная в трудах Шарля Брана, поддерживала решимость художника. В тех же самых галереях, где столь многое он оставлял без внимания, Винсент выискивал менее известные произведения мастеров романтизма. Игнорируя мнение других теоретизировавших художников, вроде Анкетена, которые считали Моне и импрессионистов наследниками Делакруа, Винсент создавал собственный воображаемый пантеон истинных последователей гения. В него входили художники вроде бельгийца Анри де Бракелера, давно почившего барбизонца Нарсиса Виржилио Диаса де ла Пеньи. Марсельский художник Адольф Монтичелли был провозглашен Винсентом самым верным из всех последователей Делакруа.

Атмосфера вокруг была напряженной, и убеждения Винсента, шедшие вразрез с мнением большинства, раздражали коллег. В ответ на свои отзывы о работах Винсента друг Тео Андрис Бонгер всегда получал одну и ту же яростную отповедь. «Он все время твердит одно и то же: что всего лишь хотел добавить еще один цветовой контраст», – жаловался Бонгер. «Как будто мне было дело до того, чего он хотел добиться!» – добавлял он с раздражением. Когда Винсент заходил к Танги за красками – что было для него редкой возможностью пообщаться с другими художниками, – он мог задержаться там на несколько часов, вступая в жаркие споры о теории цвета.

Особо захватывающими были стычки с владельцем магазина Жюльеном Танги (известным всем как папаша Танги), с которым Винсент часто спорил о жизнерадостной палитре импрессионистов. Танги не только поставлял краски некоторым из титанов художественной революции (включая Моне и Ренуара), но и считал себя личным поставщиком одного особо выдающегося, по его мнению, художника из их числа: Поля Сезанна. Кладовая этого захудалого магазинчика была забита не пользовавшимися спросом работами загадочного прованского мастера, который относил их туда, нимало не заботясь, будут ли они проданы или сгниют в подсобке. Танги, не чуждый возвышенных чувств седовласый социалист, с жаром старого коммунара выступал в защиту всех импрессионистов, и, в частности, Сезанна. Эта его черта особенно подстегивала горячность Винсента. Однажды один из посетителей увидел, как после очередного спора Винсент выходил из недр магазина Танги с таким видом, «будто вот-вот вспыхнет и сгорит».

За неимением моделей Винсент, не теряя надежды убедить окружающих в своей правоте относительно цвета, обратился к натюрмортам, а именно к натюрмортам с цветами. Этот выбор был обоснованным и в полемическом, и в коммерческом отношении. Тео, как и Винсент, восхищался работами Монтичелли, чьи дерзкие, яркие, пастозно написанные цветы и fêtes galantes снискали мастеру немногочисленных, но пламенных поклонников в Париже и за его пределами. Тео не только торговал работами Монтичелли, но и приобрел несколько из них для собственной коллекции. Когда в июне Монтичелли внезапно скончался при странных обстоятельствах (говорили, что алкоголизм довел его до безумия и самоубийства), пылкое воображение Винсента превратило его в героя, мученика цвета, наподобие персонажа «Творчества» Золя. Винсент бросился в мастерскую и начал серию небольших натюрмортов с цветами, написанных пастозно и ярко. Он писал оранжевые лилии на синем фоне, охристые солнечные хризантемы в керамическом кувшине на глубоком зеленом. Вслед за Монтичелли Винсент даже самые утонченные цветы писал в грубой, пастозной манере, окружая их темными рембрандтовскими тенями. Каждая из этих картин – с их насыщенным цветом, драматическими контрастами, темными фонами и густотой красочного слоя – была одновременно данью уважения Монтичелли (и Делакруа) и своеобразным укором всем так называемым современным колористам.

Желая доказать, что и его картины, идущие вразрез с современными тенденциями, тоже могут хорошо продаваться, Винсент отнес некоторые из них Агостине Сегатори в надежде, что она их приобретет или хотя бы развесит у себя в «Тамбурине». Сегатори, выставлявшая работы других художников и называвшая свое заведение «скорее музеем, чем кафе», пожалела пылкого голландца и дала согласие повесить несколько его работ рядом с другими «произведениями мастеров». Кроме того, она согласилась принимать картины Винсента в качестве оплаты счетов за еду и, возможно, даже посылала ему цветы для новых натюрмортов («У него есть знакомые, которые каждую неделю присылают ему прекрасные цветы, чтобы он мог писать свои натюрморты», – загадочно сообщал Тео в письме к матери). Это вселяло надежду, что работы Винсента могут найти покупателей, в чем он отчаянно нуждался.

Воодушевленный замаячившими перед ним коммерческими перспективами, общим с Тео интересом к Монтичелли, а также непреходящим восхищением Делакруа, Винсент принялся воплощать свои идеи в живописи. Словно иллюстрируя многотомные исследования Шеврёля, он испробовал в работе все варианты дополнительных контрастов и сочетания тонов, изображая цветы, вазы и фон во всех возможных комбинациях: красные гладиолусы в зеленой бутылке; оранжевые листья колеуса на голубом фоне; пурпурные астры и желтый шалфей. Начиная с экспериментов в красных тонах с астрами и флоксами, заканчивая сочетанием зеленого и голубого с пионами и незабудками, красно-зеленым взрывным контрастом гвоздик и роз, Винсент последовательно доказывал свою правоту и хвастался Ливенсу этими «экзерсисами» с цветом. В течение всего лета он опустошал парижские оранжереи, скупая лилии и циннии, герань и алтей, маргаритки и георгины.

Винсент работал с той же невероятной скоростью, с которой в Нюэнене писал «головы» крестьян, – быстрее, чем цветы увядали в удушье городской жары. Вдохновленный, возможно, продолжавшейся поддержкой Сегатори, Винсент брался за все более крупные холсты, сохраняя при этом интенсивность цвета и глубину контрастов. Он по-прежнему предпочитал скульптурный мазок непризнанного Монтичелли всепроникающему свету и воздушным прикосновениям кисти – даже штрихам и точкам, – столь характерным для царившего вокруг Винсента нового искусства.

В течение осени и зимы того года Винсент становился все более нелюдимым и несговорчивым. По мере того как температура за окном падала, а сезон цветения уходил все дальше на юг, Винсент все глубже замыкался в себе. Он вернулся к тем образам, что занимали его весной: башмаки, виды Монмартра и гипсовые фигурки обнаженных женщин, хранившиеся у него в мастерской. Разве что теперь он смотрел на все это через призму вновь поднятого на щит учения о дополнительных цветах. Отвергая столь любимый импрессионистами солнечный свет, он писал свои городские пейзажи при неизменно облачной погоде, а вместо фривольных сценок изображал нюэненских землекопов, которые теперь были одеты в голубые и оранжевые цвета.

Винсент снова и снова обращался к зеркалу, неизменно изображая себя в образе «Милого друга» – художника-буржуа в крахмальном воротничке, разве что теперь к этому образу добавлялась ярко-оранжевая борода, голубой галстук или темно-зеленое пальто, и все это на глубоком фоне огненных оттенков. По словам одного из студентов Кормона, Винсент писал натюрморты такими неистовыми мазками, а цвета были такими «яростными», что владельцы «Тамбурина» и посетители магазина Танги начинали «его опасаться».

В этих и других своих работах Винсент с непреклонным упрямством кричал об ином видении мира, которое питали совершенно иные источники и которое могло быть выражено только иными средствами.

Назад: Том 2

Дальше: Глава 28 Братья Земгано