Глава 20

Воздушные замки

Путь от Гааги до Дренте на поезде занимал семь часов. За окнами надвигалась тьма, на сиденье рядом с Винсентом лежала карта Дренте – он не раз изучал ее в те несколько недель, которые потребовались, чтобы подготовиться к отъезду. В качестве конечного пункта своего пути он выбрал «большое белое пятно, где нет названий деревень» – там заканчивались каналы и дороги. Расположенный рядом водоем носил название Zwarte Meer – Черное озеро («Имя, которое заставляет задуматься», – вздыхал Винсент). Поперек «белого пятна» значилось лишь одно слово: Veenen – «торфяные болота».

Когда рассвело, за окном Винсент увидел унылый пейзаж с расстилающимися до самого горизонта бесконечными торфяными топями. «Что привлекательного можно найти в этом краю, где, куда ни глянь, одни болота, – писал о Дренте за три года до этого другой путешественник. – Что надеяться найти здесь, кроме мучительной монотонности?» Все это мало напоминало песчаные пустоши Зюндерта или живые дюны Схевенингена. На здешних холмистых топях выживали только те деревья, что местные жители высаживали вдоль дорог, – высокие, тщедушные пришельцы, отчаянно цепляющиеся за любую кочку. На плотной темно-коричневой почве – густой каше из мертвых растений, такой же темной и светонепроницаемой, как ее древний родственник уголь, – не росло почти ничего, кроме влаголюбивых мхов. Как и уголь, торф можно было использовать в качестве топлива – в краю, где зимы долгие и холодные, а деревьев мало, это было жизненно важно. Местные жители годами собирали драгоценное горючее ископаемое, лишая ландшафт остатков сурового величия. Куда бы Винсент ни взглянул, повсюду виднелись болота, покрытые сетью каналов (скорее, даже канав), которые служили для транспортировки добытого торфа. Его слоями срезали по краям трясины – этот процесс оголил холмистые пустоши Дренте точно так же, как добыча угля выпотрошила землю Боринажа.

Винсент сошел с поезда в городке Хогевен, на карте отмеченном красной точкой (за что он и был выбран в качестве цели пути). «На карте Хогевен обозначен как город, – писал он брату, – но в действительности он им не является (здесь даже нет башни)». Рабочий городок на краю бескрайних болот, Хогевен был застроен простыми современными кирпичными зданиями, которые так ненавидел Винсент. В те времена, когда Хогевен еще являлся центром добычи торфа, часть главного канала была расширена, благодаря чему в городе появилась импровизированная «гавань». Но к концу XIX в. торф из близлежащих болот был выбран, и армии обнищавших рабочих двинулись дальше на восток. Те немногие, кто остался в городе, жили за счет транспортировки сухого торфа с болот на рынок. Каждый день груженные топливом баржи одна за другой прибывали в гавань, некоторые из них буксировали вдоль берега лошади, другие – люди. Женщины и дети, в перемазанных грязью отрепьях, прыгали в воду и принимались разгружать торф. По краям канала тощие коровы пили грязную воду, а выше, по песчаному берегу, шли старики, направляя к баржам тележки, в которые были впряжены еще более тощие собаки.

Перед царящей здесь вопиющей нищетой вынужден был отступить даже хваленый голландский порядок. Годы экономической депрессии, нанесшей особенно тяжкий ущерб сельскохозяйственному производству, нечеловеческие условия труда и равнодушие властей (даже содержание собак здесь облагалось налогом) уничтожили последние признаки цивилизованного общества и породили анархию. «Люди здесь оставлены на произвол судьбы, – сокрушался местный проповедник. – Они практически одичали». Провинции Дренте дорого обошлась государственная политика по переселению преступников и нищих в самые суровые регионы страны, где амстердамские инвесторы использовали их в качестве дешевой рабочей силы. На этой бесплодной земле, заселенной людьми с опустошенными сердцами, возникла страна в стране – глухая и безнадежная, с высоким уровнем детской смертности, безудержным ростом алкоголизма и преступности без намека на раскаяние, – дикая пустыня посреди государства, где уже пять тысяч лет царил порядок.

«Здесь, куда ни пойдешь, повсюду красиво. Степь необозрима», – восклицал Винсент.

В Дренте Винсент нашел обещанную себе и брату сельскую идиллию: край осенней прелести и нравственной самобытности, место, столь же безупречное, как Брабант из их совместных воспоминаний. Покинуть иллюзию семейного счастья, в которую столько было вложено, можно было только ради райского миража. Была ли Дренте подобным раем на самом деле или нет, но Винсент описывал местные болотистые пустоши как «восхитительные» и «невыразимо прекрасные»; воздух здесь был так же «свеж и живителен», как в Брабанте, а ландшафт «так полон благородства, достоинства и торжественности», что хотелось остаться здесь навсегда. «Я очень рад, что оказался здесь, – писал Винсент, – здесь просто великолепно».

Жалкие хижины из дерна, где крестьяне ютились вместе со скотом, он нашел «очень красивыми». Примитивные баржи, груженные торфом, напомнили Винсенту некогда виденные братьями на Рейсвейкском канале; разгружавших их несчастных женщин он сравнил с живописными крестьянками Милле. Владелец меблированных комнат рядом со станцией показался ему «настоящим работягой»; усталые, измученные заботой лица горожан – «физиономии, напоминающие свиней или ворон», привели в восхищение. В медлительной угрюмости местных жителей он видел «здоровую меланхолию».

«Чем больше я узнаю окрестности, – уверял Винсент брата, – тем больше мне нравится Хогевен». «Чем дольше я живу здесь, тем более красивыми нахожу здешние места».

Пылая энтузиазмом, вскоре Винсент сообщил о намерении предпринять путешествие на барже в самое сердце великой торфяной страны, где в то время подходили к концу сезонные заготовки. Он собирался пересечь торфяную топь насквозь и достичь границы с Пруссией: «Дальше, вероятно, можно встретить еще более прекрасные пейзажи».

Идиллические описания неизменно сопровождались ссылкой на любимых пейзажистов Тео – от представителей Золотого века до барбизонцев. Пустошь он описывал не иначе как «растянувшиеся на мили и мили пейзажи Мишеля или Теодора Руссо, ван Гойена или Конинка» или же Жюля Дюпре. Подчеркивая романтическое очарование своего нового пристанища, с особой настойчивостью Винсент упоминал Жоржа Мишеля, чьи пейзажи с клубящимися штормовыми небесами давно были любимы обоими братьями. Письма изобиловали детальными словесными картинами на самые разнообразные сюжеты; как никогда поэтично, Винсент описывал все, что видел перед собой: от возбуждающих желание местных женщин до суровой красоты болот.

Необъятная, выжженная солнцем земля темнеет на фоне нежных лиловатых тонов вечернего неба, и лишь последняя тонкая темно-синяя линия на горизонте разделяет небо и землю… Мерцающее небо от грубой земли отделяет темная полоса соснового леса, у нее красноватый тон – рыжевато-коричневый – бурый, желтоватый, но везде с лиловыми отсветами.

Затем Винсент принялся переносить эти образы на холст. Спустя год стойкого сопротивления он сдался на уговоры Тео и вновь взял в руки кисть: «Ты прекрасно знаешь, что, насколько это возможно, живопись должна стать главным моим занятием». Поклявшись написать «сотню серьезных этюдов», с мольбертом и красками Винсент отправился на поиски живописных пейзажей, запечатлев которые он смог бы раз и навсегда убедить Тео в прелестях Дренте. Он писал хижины сборщиков торфа (сооружения из скрепленного палками дерна), силуэты которых вырисовывались в сумеречном тумане; красные закаты над березовыми рощами и топкими лугами; бескрайние пустоши и трясины под необъятным, написанным широкими мазками небом; пустые горизонты… и ни одной фигуры. Художник прославлял «серьезный, спокойный характер» этих мест и объяснял, как важны для его передачи те самые свет, цвет и тщательность, которые Тео так жаждал видеть в его работах.

В этом то ли реальном, то ли вымышленном артистическом раю Винсент обрел надежду на новое начало. В течение нескольких недель он переслал часть картин в Париж, отважно порекомендовав брату показать их торговцам. Он предвкушал, как вернется в Гаагу триумфатором, автором «характерных видов природы», которые должны были непременно «встретить сочувствие» у покупателей, особенно в Англии. Он сравнивал себя с персонажем романа Альфонса Доде «Фромон-младший и Рислер-старший» – «погруженным в свою работу… простым парнем… беззаботным и наивным, которому немногое нужно для счастья» и которому тем не менее в итоге везет. На холсте он воплотил свое новое видение искупления грехов в старом как мир образе сеятеля, бредущего по зыбким торфяным топям Дренте и бросающего семена в бесплодную трясину.

Но и Винсенту было не под силу долго поддерживать эту иллюзию. Вскоре его настигло одиночество – «эта особая мука». На необозримых просторах местных пустошей можно было «часами не встретить ни одной живой души, кроме, возможно, какого-нибудь пастуха, его овец, его пса, и пес в этой компании наверняка оказался бы самым занятным созданием», писал путешественник, посетивший Дренте в 1880 г. Почту в эти отдаленные места доставляли долго, и письма приходили нерегулярно. «Я настолько оторван от мира», – жаловался Винсент. Как бы ни вдохновляла его природа, как бы ни была она прекрасна, этого было недостаточно. «Должны же быть человеческие сердца, которые ищут того же и чувствуют то же самое». В Хогевене он не нашел себе единомышленников. В замкнутом местном мирке странный пришелец был встречен надменно и с подозрением. Когда он шел по улице, прохожие останавливались и глазели на него, принимая за «нищего уличного торговца». Когда же он начал стучаться в дома к незнакомым людям в поисках живописных сюжетов, так же как когда-то делал в Эттене, по городу поползли слухи, что приезжий не в своем уме. Винсент болезненно переживал недоверие местных жителей («Меня правда беспокоит, что я так плохо умею ладить с людьми»), но и сам отвечал им тем же. Городок он называл гнусным, утверждая, что люди здесь не способны вести себя «так же разумно, как, например, их свиньи».

Взаимная враждебность лишила Винсента и того единственного общения, которое было доступно ему в Гааге, – работы с моделями. Направляясь в Дренте, он был убежден, что сможет найти здесь больше моделей, готовых позировать за самые скромные деньги, – как это было в Эттене. Но за прошедшие с тех пор два года он окончательно утратил облик и манеры амбициозного художника из буржуазной среды. Сражения с Мауве и Терстехом, месяцы изоляции в мастерской на Схенквег, лихорадочное состояние тела и души изменили его. Винсент стал более резким, нервным, озлобленным и, постоянно находясь на взводе, легче впадал в гнев и панику. Да и сборщики торфа и бурлаки на баржах мало напоминали наивных брабантских крестьян. После того как слухи о странном поведении приезжего облетели весь город, люди осмелели. Менее чем через две недели после приезда Винсент мрачно сообщал брату: «Они смеялись и дразнили меня, и я не мог закончить начатые этюды с фигурами из-за того, что модели отказывались позировать».

Переживаемые унижения он относил на счет отсутствия приличной мастерской, а местных жителей обвинял в неспособности «услышать разумные, рациональные просьбы». Как прежде в Гааге, Винсент бурно возмущался людьми, «которых хотел бы заполучить в качестве моделей, но не смог». Все это неминуемо и привычно вело его туда, где он гарантированно мог купить близость за деньги, – к проституткам. В длинном плаксивом письме он расхваливал достоинства этих «сестер милосердия», уверяя, что их общество для него просто необходимо. «Я не считаю их каким-то злом, – пояснял он, – я чувствую в них особую человечность».

Винсент скучал по Син и ребенку. Мысли, омрачавшие его отъезд из Гааги, словно мстительные фурии, последовали за ним и в Дренте. Проведя в Хогевене первые несколько дней, Винсент признался: «Я думаю о ней с чувством глубокой грусти». Все напоминало ему о Син. При виде нищенки на пустоши, матери с ребенком на барже или пустой колыбели на постоялом дворе его «сердце таяло», а глаза становились влажными. Винсент в очередной раз придумывал оправдания для своего ухода и возможности ее спасения. «Такие, как она, достойны бесконечной – да, бесконечной жалости, а не порицания». «Бедное, бедное, бедное существо». На этих безлюдных болотистых пустошах Винсент жаждал ее общества и горько сожалел о том, что не настоял на женитьбе. «Это могло бы спасти ее, – воображал он, – и положить конец моим собственным страданиям, которые теперь, увы, мучительнее вдвое». С каждым днем все сильнее погружаясь в отчаяние, он ждал от Син письма. «Тревога за судьбу этой женщины, моего бедного малыша и второго ее ребенка камнем лежит у меня на сердце, – причитал Винсент. – Наверное, что-то случилось». В панике, мучась сознанием собственной вины, он посылал ей деньги.

Винсент так и не признался брату, сколько денег он оставил Син, уезжая, и сколько отправлял ей впоследствии. В любом случае его скудный бюджет не предполагал подобных расходов, и менее чем через неделю пребывания в Дренте Винсент вновь привычно жаловался брату: «Я вновь истратил все деньги». Пора было платить за жилье, да и предоставлять кредит ему тут никто не собирался. Винсент не мог выплатить долг Раппарду – эта неловкая ситуация сорвала планы идиллического воссоединения с другом. Закончились деньги – стало не хватать красок и холстов. Винсент заранее знал, что в Дренте он не сможет пополнить их запасы и материалы для живописи ему придется заказывать в Гааге, – тех, что он привез с собой, хватило лишь на пару недель работы. Но выбора у него не было – в Гааге у него осталась куча неоплаченных счетов, и ни один торговец не горел желанием снабжать его в кредит. Приближение зимы тем временем обесцветило болотистые ландшафты, лишив их изрядной доли привлекательности в качестве натуры для живописи. «Я нашел здесь столько красивого», – в отчаянии восклицает он. «Потеря времени – вот величайшее расточительство». Без достаточного количества материалов пришлось отложить дальние поездки на пустоши – энергичные вылазки, которые занимали Винсента в первые дни пребывания в этих чужих краях. «Было бы безрассудством предпринимать [их], когда у тебя нет в достатке материалов», – горестно заключал он.

К началу третьей недели сентября ящик с красками практически опустел. Впервые со времен пребывания в Боринаже перед Винсентом замаячила пугающая перспектива безделья. «Я ощущаю невыразимую подавленность, когда нет работы, способной меня отвлечь, – предупреждал он Тео. – Я должен работать, и работать много. Я должен забыться в работе, иначе меланхолия поглотит меня».

Ко всему прочему Винсент пребывал в чрезвычайном раздражении из-за молчания дяди Кора, которому еще из Гааги он отправил несколько работ. В дядином молчании воплотились для него все обиды и предательства прошлого. «Кажется, у дяди есть определенные соображения на мой счет, – писал он об этом единственном, кроме Тео, члене семьи, кто на деле поддерживал его искусство. – Я явно не должен терпеть оскорбления, а тот факт, что он не удосужился даже просто упомянуть, что получил последний пакет этюдов, является очевидным оскорблением. Ни слова мне не написал». В приливе желчности Винсент угрожал «загнать в угол» пожилого дядю, объясниться с ним и «получить удовлетворение».

Было бы трусостью оставить все как есть. Я должен потребовать объяснений… Если же он откажется, то я скажу ему, что он обязан мне их дать, – и у меня есть право сказать ему это – око за око, зуб за зуб, и тогда я в свою очередь тоже не остановлюсь перед тем, чтобы нанести ему оскорбление, совершенно хладнокровно… Я не потерплю, чтобы со мной обращались как с подлецом, чтобы меня судили или обвиняли без того, чтобы дать мне высказаться.

В конце концов Винсент обратился к настоящей мишени своего гнева – Тео. Он обвинял брата в жестокости, в том, что выделяемых им денег хватает лишь на поддержание нищенского существования, утверждал, будто не только карьера, но и отношения с Син могли бы быть успешными, если бы Тео был более щедр. «Я бы предпочел остаться с женщиной, – писал он, – [но] не имел средств действовать в отношении ее так, как мне хотелось бы». Он вменял брату в вину свое мрачное будущее и разбитое сердце, чувство разочарования и бессилия и пустоту в душе.

Винсент вновь напоминал брату о наказании, которому подверг себя зимой 1880-го («скитаясь как вечный бродяга»). «Ты немного в курсе, как я жил в Боринаже. Что ж, я имею все поводы волноваться, что то же самое может случиться со мной и здесь». Единственное, что могло бы помочь ему избежать печальной участи, – это «доказательство искренности» со стороны Тео: во-первых, достаточно денег, чтобы Винсент мог закупить новые материалы, а во-вторых, железная гарантия («четкая договоренность»), что тот продолжит высылать по сто пятьдесят франков в месяц, что бы ни случилось. Зная о финансовых затруднениях брата, Винсент бросал ему вызов, угрожая, что, если денег не будет, он «должен готовиться к любому исходу», включая «безумие».

Сделка, заключенная в Гааге, рушилась. Предпочтя брата своей жизни с Син, Винсент отказался от многого, а приобрел совсем чуть-чуть. Мысль о допущенной ошибке погружала его во все более глубокую депрессию – «отчаяние и разочарование, которые я не в силах описать», – даже в те моменты, когда он выдавливал остатки краски из тюбиков, чтобы кое-как выполнить запланированную на день работу. Без денег, материалов, моделей, общества или ободрения, лишенный «уверенности в будущем и хотя бы капли душевной теплоты», «я совершенно потерян, – признавался художник, – не могу стряхнуть с себя ощущение глубокой хандры».

Пейзаж с дубовыми пнями на болоте. Перо, тушь, карандаш. Октябрь 1883. 30,8 × 37,8 см

Всего через две недели экспедиция в Дренте оказалась на грани краха. «Все проза, все расчет – все, что касается планов на эту поездку, конечная цель которой – поэзия», – сетовал Винсент. Унылые болота теперь казались ему однообразными и надоедливыми – «вечно гниющие вереск и торф», и плесень в качестве урожая. Везде художник видел лишь смерть и умирание: на местном кладбище, где он делал наброски и писал этюды; в фигуре скорбящей женщины в черном крепе; в разложившихся останках старых пней, извлеченных из трясины спустя столетия. Он выслал Тео подробное описание похоронной баржи с сидящими в ней женщинами в траурных одеждах, которая таинственно скользила по болоту усилиями мужчин, бредущих вдоль берега.

Напоминания о смерти были для него мучительны. Чувствуя себя абсолютно разбитым, он проводил дни в праздности, бесконечно перемалывая неудачи прошлого на жерновах вины и самобичевания и все же теша себя иллюзией, что сможет убежать от своих проблем. Винсент разрабатывал детальные планы на будущее, желая отправиться «далее вглубь, несмотря на дурную погоду», или хотя бы арендовать новое жилье – «подальше на пустоши». Но без денег брата все это были лишь фантазии. «Я все яснее вижу, как прочно я здесь застрял, – признавался он, – и как я беспомощен».

Когда будущее и без того казалось Винсенту безнадежным и невыносимым, начались дожди. Небо над болотами затянули мрачные тучи, из которых непрерывно хлестал ливень. Вода заполнила трясины, каналы вышли из берегов, и дороги, некогда отвоеванные местными жителями у болот, вновь вернулись в изначальное состояние непроезжей трясины. Не имея возможности покинуть свой темный чердак, Винсент тосковал, бесконечно прокручивая в голове стихотворение Генри Лонгфелло «Дождливый день», последние строки которого он процитировал в письме Тео: «Ведь в каждой жизни место есть дождю / И дням, что мрачны и унылы». От себя он холодно добавил: «Не слишком ли велико бывает подчас количество мрачных и унылых дней?»

В один из таких дней в конце сентября Винсент подошел к критической черте. Чтобы спровоцировать этот первый зафиксированный психотический эпизод, не понадобилось новых происшествий. После морального кризиса, пережитого в Гааге, в свете приближения новой катастрофы, нервы Винсента были напряжены до предела. Вернувшись в свою комнату, он окинул взглядом унылое чердачное пространство и в луче света, пробивающегося сквозь единственное окно, увидел свой пустой этюдник, выжатые до последней капли тюбики с красками и «кучу стертых, уже негодных кистей». Видение поразило его так, как это было под силу лишь очень точной метафоре. «Все это было слишком жалким, не пригодным ни для чего, обессиленным», – восклицал Винсент, вместе с этим жалким артистическим скарбом оплакивая всю свою жизнь. Гигантская пропасть между великими планами и убогой реальностью вновь открылась его взгляду, и он остро почувствовал, «как безнадежно и мрачно обстоят дела». Волна ужаса, которую так долго удавалось сдерживать неистовой работой, грозила поглотить его безвозвратно. «Последние два дня я был в плену мрачных предчувствий относительно будущего», – писал он брату, уверяя, что его послание – «крик задыхающегося». Мучимый виной и сожалениями, Винсент был почти готов примириться с личным крахом и даже избавить Тео от тяжкой ноши. «Предоставь меня судьбе, – умолял он брата. – Тут уж ничего не поделаешь; этот груз слишком велик для одного человека, а надежды на чью-либо помощь нет никакой. Разве это не достаточное доказательство того, что нам следует сдаться?»

Спасаясь от демонов, вырвавшихся в тот день на свободу в стенах его каморки, Винсент, как обычно, призвал на помощь воображение. В течение следующих нескольких дней сознанием Винсента завладеет новая навязчивая идея.

«Приезжай, старина, приезжай и пиши со мной на этих пустошах».

Бросив этот призыв с пустынных болот Дренте в начале октября 1883 г., на протяжении двух месяцев Винсент всеми силами ума, страсти и воображения пытался убедить Тео бросить работу в «Гупиль и K°», покинуть Париж и присоединиться к нему. «Приезжай, и будем вместе ходить за плугом и пастухом, – умолял Винсент. – Просто позволь степным ветрам хорошенько обвеять тебя!»

В нескончаемых письмах Винсент упрекал Тео в равнодушии к этой очередной своей безумной и отчаянной идее. «Будущее неизменно рисуется мне не как мое одинокое, – писал он в порыве тоски, – а как наше с тобой совместное: в этом болотном краю мы будем работать как два сотоварища-художника». Ни проповедничество в Боринаже, ни увлечение Кее Вос, ни даже «спасение» Син Хорник прежде не вдохновляли Винсента на столь маниакальные фантазии и не вызывали у него таких безудержных приступов тоски. Цель этой кампании, как и всех предыдущих, была фантастична, но Винсент изо всех сил старался уверить себя в обратном. «Я вовсе не строю воздушных замков», – отчаянно настаивал Винсент, прекрасно зная тем не менее, что Тео неоднократно отвергал подобные приглашения. Не далее как летом того же 1883 г. брат уже проигнорировал его призывы переехать в деревню и стать художником.

Почему Винсент вновь пытался убедить брата принять неоднократно отвергнутое им предложение? А главное, предложение столь абсурдное. Только деньги брата отделяли Винсента от полной нищеты; часть заработка Тео шла на содержание родителей и брата с сестрой. Если бы этот самый ответственный член семьи вдруг бросил свою престижную работу ради того, чтобы разделить жизнь самого нерадивого члена той же семьи в самом заброшенном и глухом уголке страны, все остальные родственники были бы обречены на тяготы, а то и на унижение. Но воображение Винсента не знало рациональных пределов. Снова, как когда-то в Боринаже, Винсент оказался в полном одиночестве, и ему просто больше не к кому было обратиться из болот Дренте. События конца сентября наполнили его душу страхами, в которых он не мог признаться самому себе или брату. Почти тогда же Тео стал туманно выражать недовольство своим положением в Париже и намекать о желании уйти от Гупиля. Винсент всегда был готов поддержать брата: меланхолия, иногда охватывавшая последнего, напоминала ему о собственных переживаниях. Но на этот раз Тео зашел дальше, чем обычно. Он пригрозил не просто уволиться, но вообще уехать из Европы и отправиться в Америку.

Перед лицом полной изоляции в момент отчаянной нужды Винсент и задумал свою безнадежную кампанию. Успешно воплотить аналогичное предприятие ему удастся лишь пять лет спустя, когда он заманит Поля Гогена в Прованс.

Винсент упрекал торговцев картинами и «тех, кто проводит жизнь в праздности», в изнеженности. «Будучи художником, в большей мере чувствуешь себя человеком среди людей». Если Тео не станет художником, предупреждал Винсент брата, он «выродится как человек», в роли же художника он сможет свободно скитаться по миру в окружении жизнелюбивых аборигенов, подобных героям Золя. Он указывал Тео на общую мужественность, роднящую художников с прочими «ремесленниками» – например, с кузнецами, – которые «могут делать что-то своими руками». Напоминая Тео его собственные слова, сказанные брату в Боринаже, он превозносил простоту и честность искусства как «ремесла», называя его «восхитительной вещью», способной сделать брата «лучше и глубже». Призывая Тео произвести революцию в собственной жизни, Винсент взывал к духу 1793 года и ссылался на гравюру с картины Боутона из своей коллекции, представляющую героев еще одной, более ранней революции, пуритан, внешний облик которых напоминал ему Тео. У брата, по мнению Винсента, была «в точности, в точности такая же физиогномика», как и у пилигримов, ступивших на борт «Мэйфлауэр», – те же «рыжеватые волосы» и «квадратный лоб». Нужны ли более убедительные доказательства того, что Тео самой судьбой предназначено пойти по следам этих «людей действия», отправившихся искать «простую жизнь» и «прямой путь» на просторы прекрасного нового мира?

Но, противореча самому себе, Винсент вовсе не имел в виду Америку. Напротив, он раскритиковал планы брата пересечь океан (единственную по-настоящему «революционную» цель из всех, что Тео ставил перед собой за всю жизнь). Без намека на иронию Винсент списал эту идею на нервное переутомление, назвав ее порождением «проклятых мрачных минут, когда чувствуешь себя таким подавленным». Желание брата он сравнил с намерением совершить самоубийство, пристыдив его за саму мысль о столь «неподобающем» поступке. «Послушай, – восклицает он, – сгинуть, исчезнуть – ни с тобой, ни со мной никогда не должно случиться такого, так же как и самоубийства». На угрозу брата Винсент ответил собственной – намеком на крайности, на которые он готов пойти, только бы Тео не оставил его: «В такие же точно минуты, в какие ты подумываешь, не уехать ли тебе в Америку, меня подмывает отправиться на Восток».

В лихорадочных призывах Винсента ни одно место на земле не могло сравниться с болотами Дренте. Всего несколько дней назад художник повсюду видел смерть, но теперь его «маленькое царство» вновь явилось Винсенту в образе рая. «Это абсолютная и совершенная красота, как я ее понимаю». «Пустошь говорит с тобой… тихим голосом природы», а «дни проходят, точно сны». Местность, столь «невыразимо прекрасная», была способна не только завораживать, обещал Винсент, – она могла исцелять. Приводя в качестве доказательства собственное умиротворенное состояние, Винсент обольщал болезненного, нервного брата рассказами о возрождающих к жизни пустошах. Лишь их безмятежность могла спасти Тео от нервного истощения – «нашего с тобой вечного врага» – или даже нервного срыва. После нескольких лет яростного отрицания любой религии Винсент обещал брату духовное обновление, призывал его к чему-то, что выше природы, выше искусства, чему-то непостижимому и неназываемому. «Доверься тому, во что верю я», – писал он, воскрешая принятое между ними кодовое обозначение таинственной благодатной силы: Dat is het.

Словно намереваясь подкрепить свои доводы реальным опытом, Винсент отправился вглубь этой болотистой местности, покинув на время Хогевен. С деньгами, полученными от Тео, небольшой суммой, занятой у отца, и свежими материалами для живописи, заказанными в кредит из Гааги, он сел на баржу и отплыл почти на тридцать километров к востоку, в городок Венорд – самый отдаленный уголок Дренте. Вместе со своим двойником – таким же небольшим городком Ньив-Амстердамом, Венорд располагался в сердце болотного края. Все лето тысячи добытчиков торфа кочевали по безлесным просторам, где там и тут возле их временных жилищ вырастали огромные горы торфа. К началу октября, когда туда прибыл Винсент, бо́льшая часть добытого ископаемого была уже вывезена, а рабочие перебрались на зиму в свои зловонные лачуги, где люди и скот обитали под одной крышей. Владельцы торфяных разработок, платившие им суточные в течение лета, теперь забирали свои деньги назад: зимой цены в принадлежавших компании лавках, где рабочие были обязаны покупать товары, искусственно завышались, так что к весне большинство работников оказывались прикованными к этой земле долгами. Невыносимые условия жизни то и дело провоцировали забастовки.

Однако, как прежде в Боринаже, образ крестьянского рая затмил в сознании Винсента окружающую реальность, полную несправедливостей и злобы. Со своего балкона, выходившего на канал, он видел лишь «фантастические силуэты донкихотских мельниц или странные громады подъемных мостов… на фоне вибрирующего вечернего воздуха». Соседние деревушки казались «очаровательно уютными», а лачуги работников – «мирными и безыскусными».

В конце октября Винсент предпринял самое значительное из своих путешествий, целью которых было заманить Тео, – поездку в старинную деревню Звело, в шестнадцати километрах от Венорда. Как и тремя годами ранее, когда он отправился из Боринажа в мастерскую Жюля Бретона в Курьере, Винсент оправдывал нелегкий путь приливом вдохновения («Представь себе путешествие через равнину в три часа утра в открытой повозке»). Ухватившись за один-единственный одобрительный комментарий Тео, он направился на поиски эльзасского художника Макса Либермана, который посетил Звело за несколько месяцев до этого и, как утверждал Винсент, по слухам, все еще находился там. По возвращении он выслал брату отчет о поездке – одно из самых тщательных и поэтичных словесных полотен, которые можно обнаружить в его письмах.

Винсент повествовал брату о путешествии среди пейзажей, словно сошедших с картины Коро («тишина, таинственность, покой – так, как умел писать их лишь он один»), под рейсдаловскими небесами («одна только нескончаемая земля [и] бескрайнее небо»), наполненными «туманной атмосферой», как у Мауве, и населенными фигурами пахарей Милле, «косматыми» пастухами Жака и старухами за прялкой Израэлса. Впадая в экстаз от собственного вымысла, он безудержно нагромождал образы, превращая тусклую, неприветливую зимнюю Дренте в манящую иллюзию Эдемского сада. «Теперь ты видишь, что такое здешний край? – завершал свой рассказ Винсент. – А что приносишь домой после такого дня? Несколько наспех нацарапанных набросков. Нет, еще кое-что – желание мирно работать».

Если Дренте была раем, то Гупиль – змеем, пробравшимся в райский сад. Винсент часто пользовался хронической разочарованностью брата, чтобы критиковать его работодателя, но никогда еще его критика не была столь жесткой и бескомпромиссной. Методы торговцев картинами он называл «скандальными, бездумными, непредсказуемыми и сумасбродными», а само это занятие – «пережившим свою славу» и более недостойным считаться благородным занятием. Что же до господ из «Гупиль и K°», делавших положение Тео невыносимым, то их Винсент обвинял в «невыносимом высокомерии», «пристрастии к интригам» и «чудовищной несправедливости». Он отметал любую возможность компромисса («не обольщайся верой в то, что все уладится») и призывал брата последовать своему примеру и открыто заявить о нежелании повиноваться – «стой на своем… не сдавайся». Чтобы отговорить Тео от перспективы перейти в другую фирму или открыть собственную галерею, Винсент распространил свое осуждение на всех торговцев искусством. «Все они стоят один другого», – заявлял он. «Торговля картинами в целом переживает сейчас тяжелую болезнь», и адресовал всей отрасли громкий упрек Эмиля Золя в отношении буржуазного вкуса как «триумфа посредственности, ничтожества и абсурда».

Однако все эти филиппики оставляли без ответа главный вопрос: на что будут существовать братья, если Тео бросит работу? Винсент вновь выдвигал привычные доводы: мол, жизнь в Дренте дешевле и денег, в другом месте достаточных лишь для одного, здесь хватит на двоих. Художникам для жизни надо немного, напоминал он Тео; «деньги оставляют нас равнодушными». Кроме того, любые лишения непременно будут лишь временными, поскольку «моя работа, возможно, принесет вскоре некоторый доход». В любом случае Бог не оставит их. Вновь намекая на свое высшее предназначение, Винсент уверял Тео, что «бесконечно могущественная сила» защитит их обоих на пути к идеальным братским отношениям. «Когда принимаешься за что-то с любовью, с желанием понять друг друга, работать вместе и готовностью прийти на помощь, – писал он, – многие вещи, которые могли бы оказаться невыносимыми, становятся приемлемыми».

Винсент «рассчитал», что на двоих братьям потребуется двести франков в месяц в течение двух лет, пока они не смогут жить исключительно за счет продажи собственных картин. Он предложил Тео одолжить необходимую сумму у одного из богатых дядюшек, смиренно предложив в качестве залога собственные работы. Подобные гарантии, по его представлению, должны были доказать, что «мы не строим воздушных замков». Винсент выслал брату детально распланированные варианты бюджета («Где и как раздобыть деньги, я не знаю, [но] рассчитаю для тебя, как мы должны их использовать»). Однако, продолжая упорно отстаивать разумность своих доводов, он все равно просил прислать еще денег и предлагал запасной план: братья могли вернуться домой и жить с родителями, – это последнее предложение, вероятно, просто ошарашило Тео и окончательно уверило его в безумии всего замысла.

На деле это импровизированное, на первый взгляд, предложение выдавало иллюзорную суть неистовой кампании Винсента. Мечта об идеальных братских отношениях слилась с другой, не менее заветной – мечтой о семейном примирении. Он воображал, как все его родные воссоединятся, как в те блаженные времена, когда все вместе они жили в пасторском доме в Зюндерте. Он, Винсент, заставит семью сплотиться вокруг младшего брата, а Ван Гоги в свою очередь дружно поддержат Тео в его стремлении стать художником – как никогда не поддерживали самого Винсента. Они будут стойко переносить тяготы нищеты и удары по репутации. Тео и Винсент явили бы миру «феномен – два брата-художника». В грезах Винсента об идиллии пасторского дома они с братом больше не должны были подчиняться отцу. Предполагалось, что он должен будет поступиться своим влиянием, подчинив его «чрезвычайной важности» нового призвания Тео, – чего никогда не делал ради Винсента – и обращаться с обоими сыновьями «сердечно и с любовью».

Под влиянием новой мечты об искуплении Винсент потребовал, чтобы Тео переменил отрицательное отношение к возвращению брата в Брабант и написал отцу письмо, которое, с одной стороны, приглашало бы Доруса Ван Гога принять участие в новом воссоединении семьи, а с другой – предостерегало, чтобы тот опять все не испортил: «Если мне придется некоторое время пожить дома, надеюсь, у тебя, как и у меня, достанет мудрости не испортить все разногласиями. Забыв о прошлом, мы сможем достойно принять то, что принесут нам новые обстоятельства». Убежденный в том, что осуществление мечты теперь целиком и полностью зависит от приезда Тео, Винсент перешел к отчаянным призывам. «Жить вместе… как это было бы восхитительно. До такой степени, что я и подумать об этом едва смею и все же не могу удержаться, хотя подобное счастье кажется слишком упоительным». Он представлял, как они с братом снимут крестьянскую хижину и вместе ее отремонтируют. Пламенные мольбы в письмах все больше напоминали предложение руки и сердца.

Мы не будем одиноки, мы будем работать бок о бок. В самом начале нам придется пережить некоторые тревожные моменты и принять меры к их преодолению: у нас не должно быть пути назад, мы не должны оглядываться и не должны иметь возможности оглянуться; напротив, мы должны заставить себя смотреть вперед… Мы отдалимся от своих друзей и знакомых, мы будем вести эту борьбу вдали от чьих-либо глаз, и это будет лучшее, что может произойти, ведь тогда никто не будет нам препятствовать. Мы будем предвкушать победу – мы будем сердцем чувствовать ее. Мы будем так заняты работой, что окажемся совершенно не в состоянии думать о чем-либо другом, кроме нее.

Доводы уступили место бессмысленным увещеваниям («Мы должны, должны, должны идти вперед и побеждать») и вдохновляющим девизам: «J’ai la patience d’un boeuf» («Я обладаю терпеньем вола») или «Я сделаю всё возможное, чтобы добиться этого» (принцип «как не надо делать дела» из «Крошки Доррит» Диккенса). Винсент, точно в алкогольном бреду, повторял снова и снова: у Тео душа и задатки настоящего художника. Он предрекал, что живопись покажется ему занятием совершенно несложным и он добьется успеха быстрее самого Винсента. «Ты станешь художником, как только возьмешь в руку кисть или пастель», – пророчил он брату. «Ты сможешь это сделать, стоит только захотеть». Винсент даже в точности обрисовал Тео, чем именно тому следует заняться. Предлагая в качестве образца любимого братом Мишеля, Винсент призывал Тео «сразу же попробовать себя в пейзаже». Бескрайние топи и выразительные небеса Дренте, казалось, сошли прямо с полотен французского мастера. «Это совершеннейший Мишель, – писал он, – именно его здесь все напоминает». «Как раз с таких этюдов тебе и следовало бы начать… Я давно уже думаю об этом».

«Живописцем становишься, когда пишешь, – одновременно и вдохновляя брата, и оправдывая собственный путь в живописи. – Если хочешь стать художником, если наслаждаешься этим… то сможешь этого достичь».

В своих мечтах Винсент давно уже слился с братом в единое целое. Претендуя на особое понимание духовного мира Тео, он видел в нем лишь собственное отражение. Одновременно поучая брата и утешая самого себя, он не мог определиться, говорить ли в первом или во втором лице.

Они будут говорить тебе, что ты фанатик, но после стольких душевных испытаний ты наверняка будешь знать, что не можешь быть фанатиком… Не позволяй им перевернуть все с ног на голову, со мной этот номер не пройдет!

Используя любой удобный случай, Винсент выступал перед Тео со своей проповедью безрассудства («Мой план всегда состоит в том, что лучше рискнуть слишком многим, а не слишком малым») и неповиновения («Когда что-то в тебе говорит: „Ты не художник“, тотчас же начинай писать, мой мальчик, – только таким путем ты принудишь к молчанию этот внутренний голос»). «Моя задача писать и рисовать, создавать картины и рисунки – как можно больше числом и как можно лучше качеством. И потом, в конце, оглянувшись назад с нежностью и грустью, подумать обо всех тех картинах, которые так и остались ненаписанными. И все же необходимо прилагать все силы, чтобы успеть как можно больше».

Все эти и им подобные доводы обретали свое окончательное выражение в визуальных образах. В письмо, ознаменовавшее начало кампании, Винсент вложил лист с рисунками – плодами его героических трудов; здесь было полдюжины зарисовок жизни в Дренте, тщательно организованные в подборки-коллажи, – крестьяне в полях, берега каналов, деревенские дороги, – с помощью похожих «The Graphic» знакомила читателей с необычными ремеслами или живописными местами. Призывая Тео писать небеса над болотами так же, как Мишель писал небо над Монмартром, Винсент сопровождал эти призывы рисунками и живописными набросками «в духе Мишеля»: коричневая земля и «шиферно-серое» небо без конца и края. Восторженные восклицания – «какое спокойствие, какой простор, какое умиротворение в этом пейзаже» – художник трансформировал в решительные штрихи своих рисунков. Используя лишь карандаш, перо и тушь, Винсент представлял брату ожидающую его безмятежность так, как никогда не смогли бы этого сделать слова: длинный канал, баржа под парусом, бескрайние жемчужные сумерки.

Настойчивые приглашения приехать и зажить простой жизнью на пустошах – «приезжай посидеть со мной у огня» – в серии изображений одиноких хижин под сумеречными небесами, выполненных широкими мазками прозрачной серой краски, обрели звучание задушевной просьбы. Стремясь воплотить образ благородного, простого и честного труда, заняться которым предлагалось Тео, Винсент присылал брату рисунки и картины на сюжеты в духе Милле: крестьянин гонит стадо мимо деревенской церкви; силуэт пахаря вырисовывается на фоне бескрайнего неба; две женщины, ссутулившись, бредут по предгрозовым болотам; широкоплечий фермер, вперив взгляд в горизонт, словно терпеливый вол, тянет за собой борону.

В Дренте Винсент окончательно поставил свое искусство на службу главной цели. Со времен Боринажа искусство было его путеводной звездой, средоточием викторианской традиции среди бурь, тревог и боли. Безумная и неукротимая мечта о воссоединении с Тео перевернула все с ног на голову. Она развеяла былую страсть к рисованию фигур и заставила забыть все бунтарские увлечения последних трех лет. Несмотря на то что Винсент еще не раз будет увлеченно трудиться над изображением фигур – из любви к величайшим мастерам этого дела, – желая заполучить толику человеческого тепла во время общения с моделями или вновь насладиться возможностью руководить ими, но никогда больше с такой страстью.

Упорное пристрастие к карандашу, перу, туши и черно-белым рисункам также оказалось неспособным пережить потрясения октября – ноября 1883 г. В Дренте он открыл для себя, насколько вдохновляющими могли быть краски, цвет и мазки кисти. «Живопись дается мне легче», – писал он Тео из Венорда, и этот момент стал поворотной точкой в карьере Винсента, а заодно и в истории всего западного искусства. Теперь Винсент как можно скорее желал попробовать все, чего не делал до сих пор. В Дренте живопись стала для него не просто инструментом защиты или средством умиротворить брата, но самым веским аргументом – новым и действенным языком, способным привести его к успеху в выполнении миссии, которой он подчинил всю свою жизнь. В Дренте Винсент осознал, что может не просто выдумывать или защищать свои воздушные замки, – с помощью кисти и красок он может заставить их обрести материальность.

Поначалу Тео смирял настойчивость брата, напоминая ему о своих обязательствах (от его заработка зависела семья) и вежливо возражая, что художниками рождаются, а не становятся. Но его стойкость лишь подогревала энтузиазм Винсента. Вскоре яростные нападки последнего на Гупиля, его фирму и торговлю картинами в целом лишили Тео последних иллюзий. Как обычно сделав выбор в пользу долга, а не братской солидарности, он принялся упрекать брата в излишней мечтательности и признался, что сердце его по-прежнему расположено к торговле искусством. «Мне придется продолжить это занятие ради нас всех». Винсент и сам предполагал такую причину, и только ему она могла показаться неубедительной. «Все это ерунда», – возражал он, отметая все доводы брата в бесконечных письмах. Но чем длиннее и витиеватее становились пространные послания Винсента, тем короче и суше были ответы Тео; все более масштабная и страстная аргументация одного встречала непоколебимый отпор у другого.

В конечном итоге Винсент переложил всю вину за безвыходность собственного положения на любовницу Тео Мари. Ранее он призывал брата узаконить отношения с девушкой (с которой тот встречался уже год), воображая, будто Мари станет его союзником в кампании по выманиванию Тео из Парижа. Продолжая лелеять идеальный образ живущего на пустоши артистического семейства, Винсент даже советовал брату взять Мари с собой в Дренте. «Чем больше, тем веселее, – восклицал он, добавляя, – если эта женщина приедет, ей, конечно, тоже придется заняться живописью». Но молчание Тео изменило отношение Винсента к Мари. Он обрушился на самозванку с яростными упреками, так же как пять лет спустя, когда Тео сделает предложение другой женщине. «Эта твоя женщина, порядочна ли она? Честна ли?» – приставал он к брату, интересуясь, не околдовала ли она его, часом. И чтобы заронить сомнение, используя слова вроде «яд» и «магия». Он сравнивал Мари с леди Макбет – дурной женщиной с «опасной тягой к „величию“» – и предостерегал брата, что тот, подобно злосчастному супругу шекспировской героини, рискует «разучиться различать добро и зло».

Дренте. Пейзаж. Перо, кисть, чернила, карандаш. Сентябрь—октябрь 1883. 30,8 × 42 см

В пылу обостренной полемики и усиливающегося разлада между братьями Винсент неизбежно должен был перейти к серьезным угрозам. Игнорируя постоянные возражения Тео, он вновь заговорил о своем намерении переехать в Брабант и стать обузой для стареющих родителей, если Тео решит остаться в «Гупиль и K°». Он даже пригрозил, что восстановит отношения с Син. «Я не должен порывать с ней, чтобы доставить удовольствие кому-либо, – недвусмысленно намекал на свои намерения Винсент, – пусть люди думают и говорят, что им захочется». В ответ на все провокации Тео некоторое время молчал, а затем отправлял брату подчеркнуто вежливое письмо. В одном из таких писем Винсент прочел приглашение переехать в Париж: Тео соблазнял его перспективой поучаствовать в будущем коммерческом предприятии. Неожиданное приглашение ненадолго смирило Винсента («В Париже мне тоже есть чему поучиться, как и здесь, на болотах», – признавал он), но вскоре художник с прежней горячностью отверг план брата как «слишком непродуманный» и предпринял новые попытки отбить у Тео охоту к любым новым предприятиям, кроме занятий живописью в Дренте.

В начале ноября Тео еще раз попробовал прервать затянувшийся «обмен любезностями», отправив брату лаконичную записку: «На настоящий момент все останется как есть». Письмо возымело совершенно обратный эффект. Возмущенный Винсент отправил в ответ ультиматум, обнаживший истинную причину пространных доводов и объяснений. Если Тео не соглашался покинуть фирму Гупиля, брат грозил «отказаться от финансовой помощи». Сколько бы Винсент ни пытался представить эту угрозу как решимость принести себя в жертву («Я не хочу, чтобы мои нужды заставляли тебя оставаться [в „Гупиль и K°“]»), он не мог скрыть своих истинных побуждений – желания подчинить брата своей воле. Винсент обещал броситься в омут с головой и сурово назначал крайний срок, когда Тео должен был принять окончательное решение. В противном случае он торжественно давал брату разрешение «не иметь больше со мной ничего общего». Винсент клялся, что будет искать работу – любую, способную его прокормить, одновременно угрожая «нервным истощением», которое могло настичь его, если вдруг он все-таки найдет. «Просто для того, чтобы подать хоть какой-то признак жизни», он вложил в письмо несколько набросков, но печально приписал: «Я, конечно, не думаю, что их посчитают годными для продажи».

Еще даже не отправив свой ультиматум, Винсент уже сожалел о том, насколько угрожающе и грубо он прозвучал, а потому добавил два постскриптума со смягчающими оговорками («Прошу тебя, не пойми сказанное мной неверно»), но письмо все равно отправил. Когда Тео ничего не ответил и не прислал в положенное время очередные пятьдесят франков, Винсент запаниковал, испугавшись, что брат принял-таки страшное предложение. «Я чуть с ума не сошел, не получив от тебя письма».

Брат в конце концов все же прислал еще денег, но доводы Винсента явно возмутили его, поскольку пропущенный платеж он восполнить отказался. В язвительной отповеди он подчеркнул, что «вновь обрел удовольствие» в работе, и сравнивал брата с наивными нигилистами – любителями крестьян, убившими недавно русского царя, символизировавшими разрушительный фанатизм и пренебрежение законами цивилизации.

Крестьянин с бороной. Рисунок в письме. Перо, чернила, карандаш. Октябрь 1883

Этого было достаточно, чтобы уничтожить последние остатки надежды. «Различия во мнениях – не причина игнорировать тот факт, что мы с тобой братья, – уныло писал Винсент. – Один не должен винить другого, или становиться враждебным по отношению к другому, или чинить препятствия».

Через несколько дней Винсент покинул Дренте. Он намеревался прожить здесь год, но для того, чтобы обрасти долгами и погрузиться обратно в пучины отчаяния, ему оказалось достаточно всего трех месяцев. Ван Гог уехал спешно, не сказав ни слова ни хозяину гостиницы в Венорде, ни Тео. Последним унижением стали 25 километров до вокзала в Хогевене, которые ему пришлось пройти пешком. Одетый в лохмотья, страдающий от жестокой простуды и оскорблений местных жителей, обзывавших его «убийцей и бродягой», он шесть часов шагал по бесцветной болотистой равнине сквозь холодный дождь и снег, нагруженный всем, что удалось унести. Он то и дело возвращался мыслями к Тео: то возмущался его отказом и выдумывал очередную порцию едких аргументов, то начинал колебаться, снова мучимый угрызениями совести и чувством вины. Позже Винсент придумает для описания подобных этому тягостных событий своей жизни возвышенный и утешительный образ – «посев слез».

Винсент направлялся домой: отчасти, естественно, чтобы сэкономить, отчасти – чтобы досадить Тео, отчасти – в подражание Раппарду (тот покинул Дренте и поселился с родителями), отчасти потому, что больше ему идти было некуда. Но главным образом потому, что все дороги неизменно вели его в этом направлении. Винсент ехал домой с покорностью узника, возвращающегося к своему тюремщику, влача за собой тяжкий груз старых и новых обид. «Пока бьются наши сердца, мы должны продолжать жить, – писал он Тео. – Мы те, кто мы есть». Но путеводной звездой ему был новый образ возрождения – «старая кривая яблоня, цветущая нежнейшими и чистейшими цветами под солнцем», и в своем ящике с красками он нес новые средства, благодаря которым он имел возможность запечатлеть этот образ.

Домой он вернулся как раз к Рождеству.

Глава 21

Узник

Под безжалостно палящим солнцем над мутными водами Нила клубится зеленовато-желтый пар. По безмятежной водной глади, почти не оставляя за собой ряби, тихо скользит лодка. На дальнем берегу – едва видимые сквозь дымку минареты и руины храма с колоннами-лотосами. Воздух настолько неподвижен и напоен зноем, что, даже несмотря на движение лодки, муслиновые одежды сидящих в ней людей не тревожит ни малейший ветерок. На борту – пятеро. Два гребца – смуглый араб и мавр, из всех сил налегающие на весла. На носу восседает мужчина в высокой феске, с висящим на груди кинжалом: он следит за гребцами и кажется совершенно равнодушным к зною. У руля персонаж с заткнутым за пояс пистолетом перебирает струны бузуки и, ехидно ухмыляясь, поет издевательскую песню в адрес поверженного врага, лежащего поперек узкой лодки у его ног. Руки и ноги несчастного связаны, во рту кляп. Яростно стиснув зубы, он пытается высвободиться из пут, но в силах лишь наблюдать за движениями гребцов, пока те приближают его к ужасному концу, и слушать слова песни, отравляющие последние минуты его жизни. Он – влекомый по реке, которую не видит, заложник драматической ситуации, которую не в силах изменить.

Картина Жана Леона Жерома «Узник» приводила современников в восторг. Экзотические образы и таинственный сюжет, приправленный ориентальной интригой, сделали ее одним из самых популярных произведений этого популярного художника, работавшего в самом популярном жанре своей эпохи. Даже если Винсент не успел увидеть саму эту картину, пока жил в Париже, он просто не смог бы в хранилищах «Гупиль и K°» избежать встречи хотя бы с одной из тысяч ее репродукций, которые пользовались огромным спросом у публики, жадной до щекочущих нервы, но безопасных переживаний.

Для Винсента этот сюжет был наполнен особым смыслом. Он часто воспринимал себя как узника, связанного видимыми и невидимыми поработителями. Слова, связанные с рабством, заточением, – «стесненный», «препятствия», «ограничения», «задыхаться», «помехи» – то и дело мелькают в его письмах, наполняя их ощущением бессилия. Он называл себя человеком, «сгорающим от жажды деятельности», но лишенным возможности что-то сделать, так как «руки его связаны и сам он словно заключен в темнице». В Боринаже он сравнивал себя с птицей в клетке, признавался, что «ощущает себя узником с того самого дня, как явился в мир», – и горько сетовал, что неудачи прошлого связывают его крепче любых веревок.

Справедливо или несправедливо загубленная репутация, нищета, непреодолимые обстоятельства, невзгоды – все это делает тебя узником. Ты не всегда понимаешь, что именно удерживает тебя в заключении, окружает стенами, погребает под своей тяжестью, но ты все равно ощущаешь эти невидимые решетки и стены.

После рождественского изгнания из Эттена двумя годами ранее Винсент разразился гневной тирадой, сетуя и негодуя на свою участь пребывать «в плену изгнания»: «Чувство такое, будто лежишь, связанный по рукам и ногам, в глубоком темном колодце, совершенно беспомощный». В его коллекции образы заточения всегда занимали особое место – и в первую очередь фигура закованного в кандалы узника, распростертого у ног Христа, на картине Ари Шеффера «Христос-Утешитель». «Я также связан всевозможными путами, – писал он из Айлворта в 1876 г., – но слова, выгравированные над Христом-Утешителем: „Он пришел возвестить свободу узникам“, верны и сегодня».

Винсент коллекционировал изображения узников и узилищ – от каталогов знаменитых тюрем до сцен из жизни заключенных. К ужасу родителей, Винсент считал героями всевозможных преступников – персонажей книг: от мелких мошенников из «Накипи» Золя до величественных страдальцев Гюго в «Истории одного преступления», «Последнем дне приговоренного к смерти» и «Отверженных». Всего за месяц до отъезда из Гааги Винсент хвастался Тео, что своей дерзостью обязан истории бунтарств Фрица Рейтера – немецкого автора, описавшего историю своего заключения в прусской крепости в автобиографической книге «Во время моего заточения».

5 декабря поезд привез Винсента в Эйндховен. Последние восемь километров до Нюэнена, несмотря на пронизывающий зимний холод, ему пришлось проделать, как и первую часть пути, пешком. Помимо материального багажа, путь домой еще более отягощал невыносимый груз обид – каждая из них была звеном в цепи, навсегда приковавшей его к пасторскому дому в Зюндерте. Родители никогда «не давали мне свободы», писал он, «и никогда не одобряли моего стремления к ней». Куда бы Винсент ни направился, они всегда возражали ему и чинили препятствия всем его затеям. Безжалостное неодобрение с их стороны приводило сына в отчаяние. «Я не преступник! – возмущенно восклицал он. – Я не заслужил, чтобы со мной обращались по-скотски». Когда он влюбился в Кее Вос, когда решил стать художником, когда пытался спасти Син, «они не смягчили своих сердец и предпочли держать на замке глаза и уши». Они высмеивали его в абсурдных сплетнях, насмехались над его мечтательностью. «В их представлении я постоянно предаюсь мечтам и не способен к действию». Винсент сравнивал себя с узником Жерома, связанным по рукам и ногам и вынужденным выслушивать насмешки, лежа на дне лодки. «Неудачи – мои вечные спутники», – в отчаянии писал художник.

Жан Леон Жером. Узник. Холст, масло. 1861. 45 × 78 см

Теперь же он вернулся, чтобы освободиться от долгого заточения.

Но отнюдь не через прощение. Впервые по дороге к отчему дому Винсента не сопровождали образы блудных сыновей или идиллических картин семейного примирения. Напротив, каждый его шаг нес с собой новый импульс к неповиновению – так сопротивляется приговоренный к смерти, когда его ведут к виселице: тот, кого несправедливо обвинили, ищет избавления не в оправдании или прощении, но в мученичестве. Подобно узнику Жерома, которого впереди ждет местная восточная голгофа, Винсент приехал домой, чтобы выйти победителем, принеся себя в жертву. «Как мне представляется, – объяснял он картину Жерома, – мужчина, лежащий связанным, находится в лучшем положении, нежели тот, кто является хозяином ситуации и насмехается над ним». Почему? Потому что «лучше вынести удар, даже если удар окажется тяжел, чем оставаться обязанным миру за то, что мир тебя пожалел».

Первый удар (им же самим и спровоцированный) Винсенту пришлось вынести меньше чем через час после приезда. Он потребовал от отца признать, что, прогнав его из дома два года назад, тот совершил жестокую ошибку. Называя этот поступок главной причиной всех бед, что приключились с ним с тех пор, Винсент яростно выкрикивал упреки – пожилой отец был туговат на ухо. Это он, отец, обрек старшего сына страдать от вечного безденежья, это он довел его до крайности, именно он был виновником раздора. Он обвинял отца в том, что тот в десятки раз усложнил его жизнь, сделав ее «почти невыносимой», и обрек на неудачу все его начинания. Когда Дорус наотрез отказался извиняться хоть за что-то из сказанного или сделанного, Винсент, явно декламируя текст, хорошо отрепетированный во время блужданий по болотам Дренте, принялся перечислять прочие претензии к отцу. Он называл отца «несправедливым… деспотичным… достойным осуждения… безжалостным… слепым… невежественным». Неколебимая уверенность Доруса в собственной правоте оставалась непреодолимым препятствием к сближению отца и сына и, по словам Винсента, неизбежно должна была сыграть «роковую» роль в судьбе его сыновей.

Когда Дорус с издевкой ответил: «Ты что же, хочешь, чтобы я встал перед тобой на колени?» – сын в гневе вылетел из комнаты, поклявшись «более не сотрясать воздух по этому поводу».

На деле он, естественно, тут же схватил перо, бумагу и написал Тео гневное письмо, в котором обвинял отца в «узколобости» и «пасторском тщеславии, которое вечно доводит все до крайности», и «становится причиной несчастий», – те же обвинения звучали и два года назад в Эттене. «По сути, в отцовском сознании ничто не изменилось ни на йоту… и теперь у него нет ни тени сомнения в правильности своего тогдашнего поступка».

Всю ночь Винсент не мог уснуть, снова и снова прокручивая в голове все новые обвинения. Он то и дело вскакивал с кровати, чтобы добавить еще строчку к письму или возмущенно приписать на полях: «Они думают, будто тогда ничего плохого мне не сделали, увы». Сын протестовал против свойственных отцу «стальной твердости и ледяной холодности» – всего того, что раздражает в нем, как «скрип сухого песка и скрежет стекла или жести». «Отец, в отличие от нас с тобой – в отличие от любого человеческого существа, – не знает раскаяния и сожаления». В письме Винсент описывал также собственное отчаянное состояние, в котором слились воедино взвинченность и скованность.

Я снова ощущаю невыносимые беспокойство и растерянность… Вновь нахожусь в практически непереносимом состоянии нерешительности и внутренней борьбы… Я колеблюсь, это парализует меня, лишает пыла и энергии… В отце есть нечто, что… лишает меня сил.

Уверив себя, что надежды на примирение с отцом нет, поскольку ни один из них не готов идти на уступки, уже на следующий день Винсент впал в отчаяние. По его словам, он приехал в Нюэнен в поисках просветления, но, как оказалось, лишь добровольно обрек себя на пытку лживой сердечностью и фальшивой доброжелательностью. Два года разлуки, каждый день которых для Винсента был «днем страданий», для родителей оказались двумя годами будничной жизни – «как будто ничего не произошло». Жить с ними по-прежнему невозможно, признавался он брату; отец с матерью остались такими же недалекими и упрямыми, как раньше. Ничего не изменилось – «ровным счетом ничего». Пасторский дом в Зюндерте, казалось, наконец отпустил Винсента, и в ожесточении он восклицал: «Я не Ван Гог!» Отрицая любую возможность компромисса как совершенно безнадежную, художник строил планы немедленного отъезда в Гаагу, в Утрехт (где счастливо жил со своими родителями Раппард) – куда угодно. Даже голые равнины Дренте казались более приветливыми, чем закрытые сердца и удушающее равнодушие Нюэнена. «Старик, – умолял Винсент брата, – помоги мне выбраться отсюда, если можешь».

И все же он остался.

Остался почти на два года.

День за днем Винсент возвращался к отцу в кабинет, чтобы возобновить сражение. Дорус всегда начинал со спокойных уверений в том, что ему не о чем сожалеть. Но беспощадные обвинения сына в «лицемерии» и «иезуитстве» практически гарантированно приводили его в бешенство. Они ссорились из-за прошлых неудач сына и мрачных перспектив его дальнейшей жизни, из-за долга перед Син и жестокости отцовского неодобрения. Винсента возмущало, что семья не поддерживает его искусство, – он регулярно приводил в пример своего обеспеченного друга Антона ван Раппарда, чьи родители оплачивали все его счета, чтобы тот имел возможность вести достойную жизнь.

Пасторский дом в Нюэнене

Винсент раз за разом разражался критикой отцовской ограниченности, отвергая любые варианты разрешения конфликта, кроме полной капитуляции Доруса. «Меня не удовлетворяют притворство или половинчатое примирение. Ну уж нет! Так не пойдет». К возмущению Винсента, Дорус твердо отказывался признавать за собой какую-либо вину. «Мы всегда были добры к тебе», – настаивал он. (В письмах к Тео он жаловался: «Не думаю, чтобы [Винсент] когда-либо испытывал угрызения совести – одну только враждебность в отношении других людей».) У непоколебимо исполненного благих намерений Доруса и его чрезмерно восприимчивого сына не было шансов найти общий язык.

Безвыходное положение усугубляли самые возвышенные аргументы с обеих сторон. Винсенту казалось, что он сражается не с одним-единственным стариком, но с необъятной развращенной системой подавления и подчинения, в центре которой стоял Бог – такой же «своенравный и деспотичный», как и его отец. Он восстал против религии, которая некогда притягивала и завораживала его: теперь он называл ее «мрачной» и «унылой». Он осуждал отца, а все силы тьмы вслед за Гюго определял как «черный свет», «rayon noir», – потому что «свет их душ черен, он разливает тьму и мрак вокруг них». На помощь в битве, которая почти ежедневно разворачивалась в отцовском кабинете, Винсент призвал всех героев своего воображаемого мира – целый пантеон писателей и художников (явно для того, чтобы досадить франкофобу Дорусу, все они были французами). Чтобы завершить манихейский образ, Винсент называл своих «защитников» и себя людьми «белого света», «rayon blanc».

В спорах он нападал на буржуазные условности с той же бескомпромиссной горячностью, как это делал Золя в сборнике «То, что мне ненавистно», или с беспощадным антиклерикализмом романа Альфонса Доде «Евангелистка» – обе книги Винсент читал примерно в это время. Он требовал свободы с воинственным благочестием Феликса Холта из одноименного романа Джордж Элиот и осуждал свое заточение, оперируя логическими императивами Джона Стюарта Милля из его знаменитой статьи «О свободе». Отголоски требования Милля разбить оковы конформизма и его апологетики оригинальности (Милль высмеивал тех, «кто сожалеет, что Ниагара не течет плавно меж берегов, как голландские каналы») звучат в письмах Винсента как призыв к оружию. «Я имею право делать все, что не причиняет боль другому, – заявлял он, – и мой долг – жить в соответствии с принципами свободы, на которую не только я, но и каждое человеческое существо обладает неограниченными и естественными правами».

Для Доруса подобные споры значили куда больше, нежели просто бунт непокорного, неблагодарного сына, с давних пор приносящего огорчения родителям. За сорок лет своего пасторского служения Дорус успел увидеть, как Реформатская церковь начала отступать под неослабевающим натиском безбожной науки, с одной стороны, и буржуазной сентиментальности – с другой. За два последних десятилетия XIX в. количество жителей Нидерландов, утверждавших, что они не принадлежат ни к каким религиозным институтам, выросло в десять раз. Французские (да и нидерландские) писатели, которыми Винсент попрекал отца, раскритиковали и осквернили некогда гордую «доминократию», положив конец ее трехсотлетнему владычеству над умами голландцев, и теперь угрожали уничтожить все, над чем Дорус трудился всю жизнь, защищая форпост своей веры. То, что именно сын принес их идеи и аргументы в его дом, дом пастора, было преступлением против Бога, Церкви и семьи.

По свидетельству очевидца, стычки между отцом и сыном длились «по три-четыре часа». И даже когда они подходили к концу – то есть когда Винсент в сердцах выбегал из кабинета, – они не завершались. После каждого скандала в пасторском доме наступали долгие периоды молчания, и тяжесть взаимных обвинений предвещала еще большие беды, нежели вспышки гнева. Как и двумя годами ранее в Эттене, Винсент целыми днями притворялся «невидимым», воплощая своим поведением все то, против чего сам протестовал. Вместо того чтобы разговаривать с родителями, он оставлял им записки, во время общих трапез отодвигал свой стул в угол комнаты, ставил тарелку себе на колени и ел в полном молчании, прикрывая лицо рукой, будто прятался от окружающих. Когда его поведение стало вызывать осуждающие взгляды, Винсент принялся обвинять родителей в том, что они обращаются с ним как с «большим лохматым псом, который вбегает в комнату с мокрыми лапами»: «Он у всех будет вертеться под ногами. А еще он так громко лает». Вдохновившись этим образом, Винсент пустился в долгие ожесточенные рассуждения.

Короче говоря, этот пес – прескверная зверюга. Отлично, но как быть с тем, что это животное проживает человеческую жизнь и, хоть это и собака, имеет человеческую душу, и, между прочим, весьма ранимую. Это такой пес, который понимает, в отличие от своих собратьев, что люди думают о нем. Он понимает, что если его не гонят прочь, то это потому лишь, что его терпят «в этом доме», так что он подумывает, а не поискать ли ему другую конуру. Этот пес, конечно, был сыном нашего Па, и сам Па выгнал его из дома на улицу, где он прожил слишком долго и, конечно, забыл, как жить в доме. И Па забыл, как когда-то выгнал его, и вообще никогда особо не задумывался, что такое отношения отца и сына. Что тут скажешь? А еще пес, возможно, не в себе и кусается, а тогда уж местному жандарму придется его пристрелить… Да пес и сам не рад, что явился сюда, – даже на пустоши он чувствовал себя менее одиноким, чем здесь, – несмотря на радушие хозяев…

Будучи не в силах вырваться из замкнутого круга оскорблений и нарастающего морального насилия, Дорус и Анна пытались справиться единственным известным им способом. Они предлагали сыну панацею в виде новой одежды и искренних молитв, были готовы дать ему взаймы денег, чтобы Винсент оплатил долги, восхищались его рисунками («Он работает над парой рисунков, которые кажутся нам прекрасными», – сообщал Дорус Тео). Родители искали оправдания поведению сына. «Когда он оглядывается назад и вспоминает, как разорвал все прежние отношения, – пояснял Дорус, – ему, должно быть, становится очень больно». При малейшей возможности отец и мать старались угодить всем пожеланиям сына. Стоило ему потребовать мастерскую, как у Раппарда, – и родители отбросили свои возражения и расчистили комнату в доме, которую раньше использовали в качестве чулана, потратились на установку печки и новый деревянный пол, «чтобы было красиво, тепло и сухо», даже предложили сделать окно, чтобы было больше света.

Сложнее всего им было примириться со странностями сына и принять их как данность. «Мы проводим этот эксперимент с полным доверием, – писали родители младшему сыну вскоре после приезда Винсента, – и намерены предоставить ему полную свободу в выборе одежды и прочем… Тот факт, что он у нас чудаковат, уже не изменишь».

Но угодить Винсенту было невозможно. Каждая попытка примирения встречала все большее раздражение с его стороны – весь свой гнев он постепенно сосредоточил на своих «тюремщиках». В родительских подарках ему неизменно виделись упреки («Моя одежда была недостаточно хороша»), а в знаках внимания – унизительная снисходительность. «Их сердечный прием меня огорчает, – жаловался он брату. – Снисходительное отношение без готовности признать свои ошибки для меня, наверное, хуже самих ошибок». Отведенный ему чулан он назвал «мастерской, предоставленной в качестве извинения», и почти сразу начал требовать комнату получше. На каждое родительское предложение чувствовать себя как дома он отвечал капризами и яростными разглагольствованиями. «Я не собираюсь делать вид, что хоть немного согласен с отцом, – писал Винсент брату через две недели после приезда. – Я решительно против него и категорически с ним не согласен». Стоило родителям выразить сомнение в целесообразности пребывания сына в Нюэнене, Винсент тут же решил остаться; когда же они подтвердили свою готовность принять его, он стал угрожать, что уедет. Кладовка-мастерская стала причиной целого шквала причитаний («Вы, люди, не понимаете меня и, боюсь, никогда не поймете») и мелодраматических обещаний не попадаться родителям на глаза («Я должен найти способ больше не „беспокоить“ ни тебя, ни отца, – писал он Тео. – Дай мне идти своим собственным путем»).

К Рождеству новую мастерскую как раз успели отделать, но Винсент отплатил родителям за доброту, нанеся им горькую обиду. Накануне отъезда в Утрехт (художник собрался навестить Раппарда) произошла сцена, повторившая события двухлетней давности в Эттене: Винсент спровоцировал очередную стычку, припомнив историю с Кее Вос. Отец не уступил в споре (сын списал это на «мелочную гордость»), и Винсент покинул пасторский дом, поклявшись, что из Утрехта отправится в Гаагу – единственное место, куда родители умоляли его не ездить. Рождественские праздники Винсент провел с Син и ее детьми. По возвращении он объявил, что вновь подумывает жениться на этой женщине, хотя в письме признавался Тео, что они с Син «еще решительнее, чем раньше, пришли к выводу, что она будет жить сама по себе, а я сам по себе».

Дорус, как и следовало ожидать, пригрозил предотвратить этот брак, подав очередное ходатайство об опеке, – эта угроза спровоцировала новый виток ожесточенного сопротивления и демонстративного неповиновения со стороны Винсента. Так начался новый, 1884 год.

Ежедневные сражения неминуемо должны были выйти за пределы пасторского дома. Нюэнен – затерявшийся среди песчаных пустошей Восточного Брабанта городок с населением меньше, чем в Зюндерте, тоже был узником собственного прошлого. Методы ведения сельского хозяйства и кустарная ткацкая промышленность оставались здесь неизменными едва ли не со времен Средневековья. В то время как остальная Голландия, а с ней и Европа стремительно двигались в направлении нового века, Нюэнен неумолимо погружался в трясину нищеты и отсталости. На больших фабриках с паровыми машинами, число которых стремительно росло, возможно было производить куда более качественные ткани; развитие транспорта уже спровоцировало мировую экономическую депрессию в области сельского хозяйства, сильнейший удар которой пришелся по мелким фермерам, вроде тех, что вели хозяйство в Нюэнене. В отличие от Зюндерта, не имея своей Наполеонсвег, городок остался в географической изоляции и не получал притока свежей крови. Железнодорожное сообщение с внешним миром появилось здесь слишком поздно. К 1882 г., когда сюда приехал Дорус Ван Гог, Нюэнен уже был умирающим городом: рождаемость падала, смертность росла, а работоспособное население массово перемещалось в другие города.

Лишь призывы столь почитаемого Дорусом Общества за процветание могли заставить старшего Ван Гога покинуть удобную пенсионерскую должность в Эттене и отправиться миссионерствовать в очередной форпост на пустоши. Жесткая политика Общества в отношении фермеров-арендаторов (за неуплату ренты арендатора, страдающего от неизлечимой болезни, просто выселили с фермы) привела к неприятному конфликту с учредителями организации и расколола крохотную общину (всего тридцать пять человек на город с населением менее двух тысяч). Доруса послали в Нюэнен, чтобы он утихомирил бунтарей и прекратил распространение опасных слухов, которые могли пошатнуть позиции Общества в Восточном Брабанте. Враги протестантизма были готовы ухватиться за любое проявление слабости, любой намек на скандал, лишь бы дискредитировать Общество и веру, которой оно служило.

До появления Винсента в Нюэнене на День святого Николая в 1883 г. никто в городе не знал о его существовании – даже старейшины церкви, где служил Дорус. Пастор никогда не упоминал о своем старшем сыне, и причина молчания вскоре стала понятна. Винсент, казалось, спланировал целую кампанию, чтобы смутить и скомпрометировать родителей: когда к отцу приходили посетители, сын открыто заявлял о своем атеизме и хвастался, что играет в семье роль паршивой овцы. Таинственный отъезд в Гаагу накануне Рождества – в момент, когда взгляды всех нюэненских протестантов были прикованы к дому пастора, – стал для всех свидетельством разлада в самом сердце конгрегации.

Если с удаленными друзьями, вроде Раппарда и Фурне, Винсент еще утруждал себя соблюдением приличий, то людям из отцовского круга приходилось несладко. Гостей дома он встречал либо угрюмым молчанием, либо колкими выпадами либо же вовсе избегал общения с ними. Винсент нарочито отвергал светские приличия, называя их «абсурдными», и высмеивал «узколобый консерватизм» городской знати – «чопорных, лицемерных зануд», похожих на отца, а высказываемые ее представителями мнения становились мишенью для ехидного осуждения, которое сам он называл «честными наблюдениями». В конце концов, напуганные реакцией сына, Ван Гоги перестали приглашать в дом гостей. «Как можно быть таким нелюбезным», – сокрушалась Анна.

Во время долгих прогулок по городку и окрестным полям Винсенту не надо было прилагать усилия, чтобы привлечь к себе неодобрительные взгляды. Большинство жителей Нюэнена и близлежащих хуторов никогда прежде не видели художника, тем более художника – пасторского сына, который постоянно сквернословил, носил странную одежду, отказывался есть мясо, непрерывно курил трубку, пил коньяк из фляги и саркастически огрызался, если его спровоцировать. «Он был неприветлив… Легко впадал в гнев. Все время хмурился», – вспоминал пятьдесят лет спустя один из жителей Нюэнена. Другой вспоминал, что даже рыжеватая борода Винсента, казалось, восставала против голландского порядка: «Щетина у него торчала в разные стороны: клок – сюда, клок – туда… Выглядел он безобразно». Кроткие горожане впервые столкнулись с подобным человеком, в их языке для него даже слова подходящего не нашлось. Они называли Винсента «het schildermenneke» – «наш художничек» или просто «рыжий». Он же называл их «деревенщиной». Как и в других местах, Винсент и здесь привлекал к себе толпы мальчишек, которые повсюду следовали за ним и без конца дразнили. Причем утверждал, будто эта пытка доставляет ему удовольствие. Он реагировал на своих мучителей точно так же, как реагировал на сплетни и слухи, – с презрительной улыбкой. «Мне нет дела до того, что люди думают обо мне, – заявлял он, – у меня свой путь».

И со временем его путь приобрел направление, которое более всего смущало и компрометировало Доруса и Анну.

Комнаты, в которых работали эти люди, были темными и тесными, как тюремные камеры. В солнечные дни темноту пронизывали считаные пучки пыльного света. Но солнечные дни в Нюэнене случались редко, особенно зимой. «Дожди и туманы постоянно топят город во влаге, – жаловался один путешественник. – Местные жители во все глаза ищут на небе солнце, но оно здесь редкий гость». Чаще всего рассвет приносил в душные помещения лишь сумрачные серые проблески. После захода солнца источниками света оставались рыжее пламя камина, едва теплящегося, чтобы сэкономить драгоценное топливо, и бледный желтый свет газовой лампы, подвешенной под потолком на черных от копоти балках.

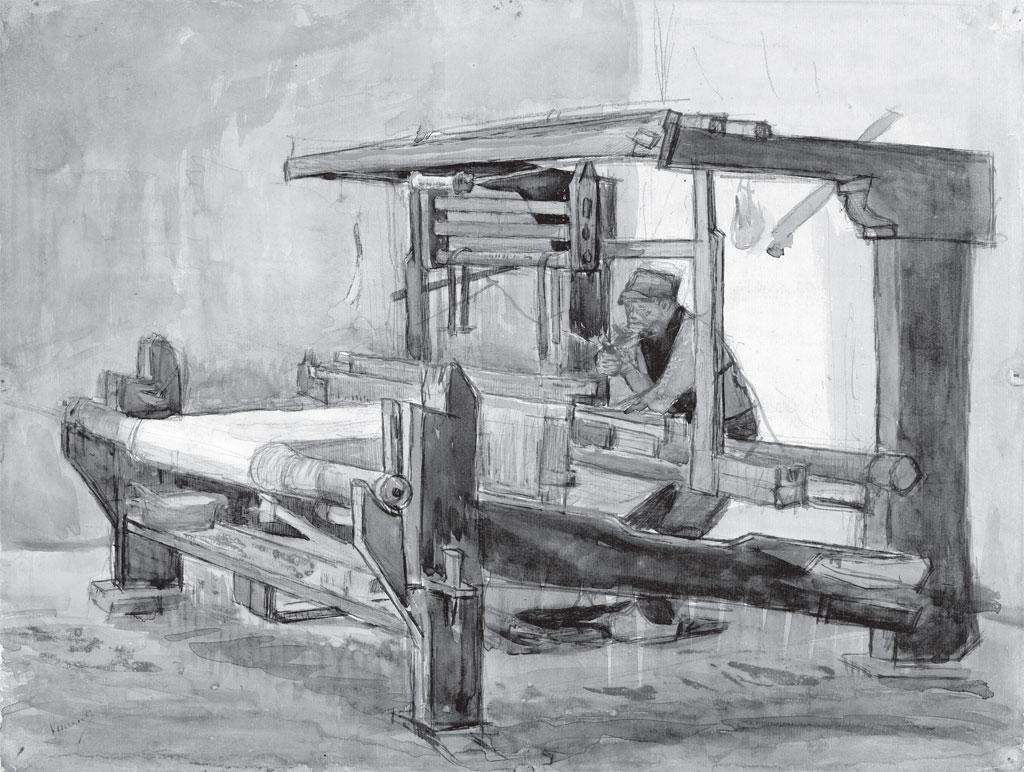

В темноте ли, при свете ли работа не останавливалась. От утрамбованного земляного пола до крытых соломой стропил – все сотрясалось в такт движениям ткацкого станка. Заключенная в крохотную каморку машина напоминала гигантское насекомое – слишком большое, чтобы выползти через узкие отдушины или низкую дверь. Деревянные конструкции станка, словно распростертые конечности, топорщились в разные стороны. Некоторые были толщиной с хороший корабельный брус – на спилах были видны жилистые сплетения стволов, из которых эти станины были выпилены, а там, где когда-то росли мощные ветки, оставались черные пятна-узлы. В ажурном сердце станка челнок бесконечно протаскивал нить утка между нитей основы, будто в напрасной попытке вырваться на волю.

Винсент мечтал рисовать ткачей с тех пор, как осознал себя художником. В 1880 г. он утверждал, будто во время одной из неудачных вылазок из Боринажа видел «деревни ткачей», и сравнивал их бледные лица и темные цеха с тем, как выглядели и трудились шахтеры, среди которых он тогда жил. В работе ткачей Винсент обнаружил сходство с собственным (тогда еще новым для него) «ремеслом», а также глубокую связь, которую испытывал с представителями этой профессии еще со времен своего детства в Брабанте. Считая ткачей людьми не от мира сего («ткач мечтателен, задумчив, похож чуть ли не на лунатика»), Винсент черпал вдохновение из самых разнообразных источников: пасторальных фантазий художников Золотого века, сочинений Мишле, романа Джордж Элиот «Сайлес Марнер». В Гааге он использовал этот идеализированный образ в бесконечных спорах по поводу Син, превознося ткачей как людей действия, а не размышления. «[Ткач] так поглощен своей работой, что не думает, а действует; он не может объяснить, как должно идти дело, – он просто чувствует это». К моменту отъезда из Гааги изображения ткачей прочно утвердились в его коллекции среди крестьянских похорон и сельских кладбищ. Пока художник был в Дренте, до него могли дойти слухи о том, что в Звело семью ткачей пишет Макс Либерман, а в декабре, в гостях у Раппарда, он наверняка видел его этюды прядильщиц, ткачей и станков.

Ткач. Акварель. 1884. 35 × 45 см

В Нюэнене ткачей было множество – каждый четвертый из мужского населения городка добывал часть своего жалкого заработка ткачеством. Так же как их деды и прадеды, они работали на монструозных черных станках, занимавших почти целиком их ветхие, полуразвалившиеся лачуги, а жены и дети наматывали им шпульки. Краткий эксперимент по модернизации ткачества в Нюэнене завершился задолго до приезда Винсента; нищие ткачи-надомники оказались во власти торговцев, снабжавших их пряжей (ручное ткачество к тому времени было уже большой редкостью), и рынка, застывшего в тисках охватившей весь континент экономической депрессии. Большинство нюэненских ткачей работали на станках, доставшихся им от прадедов, кросны этих машин оросило своим потом не одно поколение. Большинство по-прежнему были не владельцами, а лишь арендаторами орудий труда. Здесь традиционно производили яркую ткань с узором из клеток и полос, которая называлась «bontjes». Некоторые ткали кухонные полотенца или полотно для детских пеленок. Работа поступала нерегулярно, платили за нее гроши – жалкие крохи за тяжелый механический труд. Чтобы свести концы с концами, некоторые ткачи возделывали небольшие участки земли, некоторые – подрабатывали где придется. Одним из последних был Адриан Рейкен – он ухаживал за садом Ван Гогов и прибирался в мастерской странного пасторского сына-художника. Возможно, именно Рейкен отвел Винсента в пригороды Нюэнена, чтобы тот мог утолить давнее желание рисовать ткачей.

Но ни состязание с Раппардом, ни поиск очередного идеального образа благородного труда не могли быть единственной причиной, почему Винсента так тянуло в мрачные хижины. Здесь он проводил многие часы в закопченных, душных мастерских, наполненных неумолкающим грохотом адских машин. Он приходил утром и оставался до позднего вечера – куда дольше, чем требовалось на грубые наброски, с которыми он возвращался затем в мастерскую. Но, как ни странно, готовые его работы демонстрируют поразительное невнимание к реальному устройству станков – крайне нехарактерное для страстного коллекционера и классификатора.