12. Non Finito

Новая мастерская вдохновляла его. «Я упорно работаю, – сообщил он Воллару в январе 1903 года, – и вижу вдали обетованную землю. Ждет ли меня участь великого вождя евреев, или мне все же удастся в нее проникнуть? ‹…› У меня большая мастерская за городом; там лучше работать, чем в городе.

Я достиг некоторых успехов. Почему так поздно и почему с таким трудом? Неужели искусство и вправду жречество, требующее чистых душ, отдавшихся ему целиком? Я сожалею, что нас разделяет такое расстояние, я не раз обратился бы к Вам, чтобы немного поднять свой дух».

Так родился очередной образ, или метафора: синдром Моисея, говоря словами Лоренса Гоуинга, «подвиг прозрения и умиротворения». Когда Сезанн бывал в подавленном настроении, ему виделось все иначе. «Я по-прежнему нахожусь в самом начале открывшегося передо мной пути», – говорил он, чувствуя себя первопроходцем. Порой он казался себе слишком старым, немощным и усталым для такой большой задачи. Эти мысли отчасти объясняются его болезненным состоянием и дают нам представление о чувстве растерянности и одиночества, которое он испытывал. Сезанн был вне времени в лучшем, ницшеанском смысле этого выражения. Он всегда был оторван от современности. Возможно, ему стоило родиться в эпоху классицизма. Какие-то его работы могли появиться на свет еще вчера, а какие-то из них трудно представить себе даже сегодня. В последние десять лет своей жизни он решительно порвал связь с современниками.

Казалось, он живет в собственном мире, однако он остро чувствовал неумолимый бег времени и неотвратимость конца, ведь «торговец фруктами» не мог не знать, когда приходит пора убирать урожай. «Время, оно как мушмула, – говорил Ф. М. Корнфорд, – может начать гнить, не успев созреть». Словно о Сезанне сказано. «Возможно, я появился на свет слишком рано, – заметил он в кругу друзей Жоашима Гаске. – Я художник скорее вашего поколения, нежели своего. Вы молоды, в вас жизнь бьет ключом… А я стар. У меня не хватит времени выразить себя… Ну, за работу!»

Слишком рано или слишком поздно, но он прокладывал путь. Когда Сезанна уговорили сыграть в салонную игру «Откровения», то в ответ на последний вопрос о любимом высказывании он привел цитату из «Моисея» Виньи (1828):

Увы, Господь мой, я могуч и одинок,

Дай мне уснуть сном земли.

«Если уединение может поколебать даже сильных духом, – рассуждал Сезанн, – то что уж говорить о тех, кто и без того колеблется». И тем не менее на покой он не собирался. «Должен признать, что пока мы здесь, на этой земле, разочароваться в жизни – это большой шаг назад. Из солидарности с Вами, – писал он Гаске, – я буду держаться до самого конца». Так просто он не сдастся. «Писать до конца», – говорил он Морису Дени.

Это было бесконечной темой для обсуждения. Изучая Сезанна, Рильке писал:

В конце концов, произведения искусства рождаются в результате хождения по краю, проживания любого опыта до самого конца – так, что дальше идти уже невозможно. Чем дальше ты заходишь, тем более личным, интимным и уникальным становится твой жизненный опыт, а получившееся в результате произведение – необходимым, неудержимым и, сколько возможно, точным выражением этой уникальности… В этом и заключается огромная поддержка, которую автор находит в своем творении: это он сам в миниатюре. Узелок в четках, которые перебирает за молитвой его жизнь. Постоянное доказательство его уникальности и подлинности, которое представляется таковым лишь ему одному, оставаясь анонимным для внешнего мира, безымянным, как простая необходимость, как окружающая действительность, как существование.

Вся жизнь Сезанна была заключена в живописи. Он написал Эмилю Бернару прекрасное последнее письмо:

Дорогой Бернар,у меня были такие головные боли, что одно время я боялся потерять рассудок. Наконец после ужасной жары наступила более милостивая погода и принесла нам облегчение. Сейчас мне как будто лучше, и я яснее понимаю, как мне работать. Достигну ли я цели, к которой так упорно стремлюсь? Я надеюсь, что да, но, пока она не достигнута, я все время ощущаю смутное беспокойство, оно исчезнет только тогда, когда я достигну гавани, то есть добьюсь большего совершенства, чем раньше, и этим докажу правоту своих теорий. Теории не трудная штука, а вот доказать их на деле не так просто. И я продолжаю свои поиски. ‹…›Я по-прежнему работаю на природе, и мне кажется, что я хоть очень медленно, но продвигаюсь вперед. Хорошо, если бы Вы были рядом со мной, потому что одиночество всегда немного тягостно. Я стар, болен, но я поклялся умереть за работой, чтобы не впасть в слабоумие, угрожающее старикам, если они подчиняются страстям, притупляющим ощущения. ‹…›Привет от старого упрямца, который сердечно жмет Вам руку.

Он хорошо усвоил уроки Вергилия о разрушительной силе страстей. Несмотря на все опасения, ум его еще не покинул, как и чувство юмора: шутливые слова прощания всегда были верным признаком того, что он пребывал в хорошем расположении духа. Одно из его писем было подписано: «P. Cézanne, bête noire de Roujon». Дело в том, что Октав Мирбо решил обсудить с директором Департамента изящных искусств Анри Ружоном возможность вручения Сезанну ордена Почетного легиона. По словам Мирбо, он начал разговор крайне осторожно, но и это не помогло. Ружон затрясся от негодования:

– Сезанну? Вы сказали, Сезанну?– Да, именно. Что вы об этом думаете?Месье Анри Ружон, еще не оправившись от потрясения, встал, ударил кулаком по столу – прекрасному письменному столу эпохи Людовика XIV – и нервно зашагал по комнате, словно с ним вот-вот случится эпилептический припадок, на ходу приговаривая:– Что я думаю? Вы спрашиваете, что я об этом думаю? Ну, я… предпочел бы… понимаете ли… предпочел бы… наградить убийцу из Бур-ла-Рена [подразумевался некий Солейан, приговоренный к смертной казни]… если бы я его знал… И как мне сейчас жаль, что я его не знаю! Сезанн! Нет, подумать только, Сезанн! Признайтесь же! Не бойтесь! Вы собираетесь спалить Лувр?

«Общества, стипендии, почести созданы для кретинов, мошенников и прохиндеев всех мастей», – заключил Сезанн.

Ни меланхолия, ни диабет, ни категоричность, ни раздражительность – ничто не могло помешать ему заниматься живописью. Его последние письма звучат как мантры в духе Беккета: «Нужно продолжать. Я не могу продолжать. Я буду продолжать».

Сезанн в окрестностях Экса. 1904.

Фотография Эмиля Бернара

Моисей всегда шел вперед. Никаких послаблений в неустанном поиске. «Человек так одинок в этой жизни, что порой чувствует в себе необходимость сделать что-то, что понравилось бы другим», – признался Брак одному из своих друзей. К Сезанну эти слова не относятся.

В январе 1906 года еще двое представителей молодого просвещенного поколения, художники Морис Дени и Кер Ксавье Руссель, совершили паломничество в Экс. Сперва они отправились в Жа, к началу начал. Дени писал в своем дневнике: «В Жа-де-Буффане декоративный пруд, который так часто писал Сезанн, великолепная гостиная, мебель с позолотой, консоли, китайский фарфор, картина Веронезе, а на стене картины Сезанна, бурные, совсем юношеские, без особой глубины, Христос (по Наваррете) в черных, белых и красных тонах, жесткий безвоздушный Ланкре, портрет императора [Амперера], две головы, написанные с большой выразительностью. Я вспомнил об идеях Клода [Лантье] из „Творчества“ Золя».

Оттуда они отправились навестить художника на улицу Бульгон. Было воскресенье, и Сезанн слушал мессу в соборе Сен-Савер. Они подошли к собору как раз в тот момент, когда он выходил: в серо-зеленом пальто и запачканном краской пиджаке, точная копия Лантье, с грязными руками и непокрытой головой. Они представились. Дени был польщен тем, что Сезанн помнил, как писал ему (чтобы поблагодарить за картину «Посвящение Сезанну», пять лет назад представленную на выставке). Более того, он помнил, что Дени работал для журнала «Оксидан» («Я читал „Оксидан“!»), и даже его почтовый адрес. Руссель и Дени хотели подать нищему. «Satis! [Довольно!] – воскликнул Сезанн. – Это пьяница. Можно и выпить, но злоупотреблять не стоит». Получив свою недельную порцию Средневековья, Сезанн явно был расположен к беседе.

Да, Средние века. В соборах есть все. Мне тоже нравились Веронезе и Сурбаран, но семнадцатый век – это совершенство! Вы были в Жа-де-Буффане. Ничего особенного, но все же это живопись…Я ищу свет – цилиндр, шар. Я хочу передать цветом белое и черное, выявить все наслоения ощущений. Ощущение важнее всего. ‹…›Художник должен быть гордым, как Мато в «Саламбо» [Флобера], он – это все, остальные не идут ни в какое сравнение. У человека должна быть гордость, но ее нельзя слишком выпячивать, надо быть терпимым. Гоген был слишком гордым… Ренуар? Слишком чопорен.Нужно найти свой метод. На моего отца вечно нападали, хотя он был хорошим человеком. Он говорил: нужно уметь играть. Вот чего я ищу в живописи…Я – веха [un jalon], за мной придут другие… В моем возрасте начинаешь думать о вечности.

К их большой радости, он предложил встретиться после обеда, sur le motif. Встреча была назначена в полумиле от мастерской, вверх по дороге, в одном из любимых мест, которое здесь называли Маргерит, хотя со временем его стали считать просто частью Лов. Там открывался прекрасный вид на гору Сент-Виктуар. Из города Сезанн добирался туда в экипаже, а из мастерской ходил пешком.

Таким образом, у Дени и Русселя появилась уникальная возможность увидеть, как работает художник. Более того, они все зафиксировали. Дени прямо на месте сделал набросок, а позже написал с него картину (цв. ил. 78). Руссель сфотографировал Сезанна у мольберта: получилось несколько динамичных кадров или, скорее, покадровая серия, уникальная в своем роде. Три снимка были впоследствии опубликованы. Они использованы в документальном фильме Жана Мари Штрауба и Даниэль Юйе «Поль Сезанн разговаривает с Жоашимом Гаске» (1989), который снимался по заказу музея Орсэ, но не был принят: заказчики сочли, что зритель этого не поймет. На самом деле фотографий было по меньшей мере шесть. На одной из них Сезанн словно материализуется из стены на заднем плане – удачный эффект двойной экспозиции. Разбирает кисти, тянется за холстом, чтобы поставить его на мольберт, берет палитру, размышляет. Настал момент истины. На следующем снимке Сезанн запечатлен с палитрой в руке, он держит наготове кисть (аккуратно выровненную пальцами), вся его фигура напряжена, художник погружается в будущее произведение, сосредоточенно глядя на мир, и вот-вот тронет кистью холст, который словно подается ему навстречу, чтобы начать общение.

От снимка к снимку заметны некоторые перемены. Художник снял пальто и надел шляпу, теперь он одет для работы. Запачканный краской пиджак разошелся по швам, где бывал особенно туго натянут, – на правом плече. В ухе – нечто напоминающее ватный тампон. Сезанн учится у природы и прислушивается к своим ощущениям. Он заодно с Горацием. Они пчелы невидимого мира, как тонко заметил Рильке в одной из своих работ, пронизанной сезанновским духом. Рильке говорил на языке «вибраций», но его вибрации тесно связаны с сезанновскими ощущениями.

Природа, вещи, среди которых мы движемся и которыми пользуемся, – временны и бренны. Но пока мы здесь, они – наши друзья и нам принадлежат. Они разделяют наше знание, горе и счастье, так как уже были доверенными лицами наших предков. Следовательно, очень важно не только не принижать все земное, но в силу его «преходящести», которое оно и делит с нами, мы должны понять и преобразить этот феномен в любящее понимание. Преобразить? Да, так как наша задача – глубоко и страстно впечатлиться этой временной и бренной землей так, чтобы ее настоящее бытие вновь восстало «невидимым» в нас. Мы – Пчелы невидимого. Nous butinons éperdument le miel du visible, pour l’accumuler dans la grande ruche d’or de l’Invisible. [Мы неистово расхищаем видимый мед для того, чтобы собрать его в огромных золотых сотах невидимого]. «[Дуинские] элегии» и рисуют нас в этом деле – в деле непрестанного превращения любимого видимого и ощутимого мира в невидимые вибрации и возбуждения нашей природы, вводящей новые частоты вибраций в вибрационные сферы Вселенной (а так как всякие виды материи во Вселенной суть лишь различные проявления вибраций, то мы, таким образом, готовим не только интенсивности духовного рода, а, кто знает, может быть, новые тела, металлы, звездные туманности и созвездия).

Сезанн, пишущий гору Сент-Виктуар. 1906

Сезанн неистово собирает мед. Жаждет понять. Преображает. Пишет. Вот и все. Фотография зафиксировала идеальный образ, или видение, художника-творца нашей эпохи, запечатленного в процессе работы. Именно этот образ, отпечатавшийся в памяти Ренуара, описывается в эпохальной статье Жеффруа, которую Дени и Руссель, несомненно, читали: «Сезанн за мольбертом, пишет, созерцает ландшафт. Он один во всем мире, страстный, сосредоточенный, внимательный, почтительный».

Казалось, Сезанну их общество доставляло удовольствие. Вопреки ожиданиям он был необычайно разговорчив. Писал и беседовал, беседовал и писал. Его гости были в восторге. «Он говорит очень хорошо, – сообщал Дени своей жене тем же вечером, – он знает, что делает и чего стоит, он очень прост и очень умен». Сезанн отвел их в свою мастерскую, затем к себе домой, а потом в кафе, где они выпили за его здоровье. В знак признательности Руссель отправил ему экземпляр дневника Делакруа, опубликованного в трех томах в 1893–1895 годах, – очень удачный подарок. «Делакруа выше всех», – говорил им Сезанн.

Тем не менее никто ни на йоту не продвинулся в своих догадках, тайна по-прежнему остается тайной. «Он заберет свой секрет в могилу, – говорил Бернар жене. – Он написал мне, что хочет мне все рассказать, а я не понимаю, что это значит». И даже фотографии не помогают. Фотография – это секрет о секрете, как говорила фотограф Диана Арбус. И фотографии Сезанна за работой – тому пример. «И как это ему удается?..» Даже спустя столетие после его смерти вопрос, которым задавался еще Ренуар, по-прежнему остается без ответа. Элизабет Мюррей так говорит от лица всех художников: «Это то, что отличает Сезанна: нам никак не понять, как ему это удалось… Мы можем смотреть, смотреть, и все кажется довольно простым, пока не пойдешь домой и не попробуешь сделать сам… настоящее волшебство».

Показательно, что на фотографиях Сезанн не «красит», а смотрит. Как говорил Рильке, отпечатывает увиденное внутри себя. Его внутренняя камера застывает, но не в тот момент, когда кисть касается холста, а в непостижимый миг между мазками. Мы не видим, как художник кладет краски; но видим, как он вкладывает себя в свое творение, в то время как он сам видит образ земли обетованной. Валери называл стихотворение растянутым колебанием между звуком и смыслом. Мы же можем назвать картину растянутым колебанием между мазком и мыслью.

Мы так хотим знать, «что происходило в голове у Сезанна во время знаменитых бесконечных пауз между мазками», между взмахами кистью. Нашло бы в нем отклик стремление Симоны Вейль «увидеть пейзаж таким, каким он является в мое отсутствие…»? В этом была бы определенная логика. Тем не менее на фотографиях заметно, что он чрезвычайно сосредоточен на окружающем, не отрывает глаз от ствола дерева или, как он сам говорил, земляного кома. «Между глазами и объектом создается столь сильное притяжение, что разрыв этой связи приносит боль… Жена говорит, что у меня глаза выкатываются и наливаются кровью… Когда я отхожу от холста, я ощущаю головокружение и крайнее возбуждение, будто бы я бродил кругами в тумане». Кто-то удачно отметил, что его искусство обнажает процесс ви́дения. В основе совершенной Сезанном революции лежит решительная смена фокуса: от описания постигаемой вещи к самому процессу постижения. Сезанн настаивал на том, что он рисует объекты такими, какие они есть на самом деле, какими он их видит. Вопрос в том, что он видел – и как он видел. «Он старался не позволять логике живописи возобладать над непрерывностью восприятия, – говорил Джон Бёрджер, – после каждого мазка ему приходилось восстанавливать свежесть своего восприятия». Однако свежесть восприятия оставалась несбыточной мечтой. Поздние работы Сезанна – свидетельство тому, что фанатичная сосредоточенность не дает большей ясности или непосредственности. Наоборот, длительная концентрация приводила к расслоению восприятия. Чем пристальнее он всматривался, тем с большим рассредоточением, распадом, дисбалансом и… сомнениями сталкивался. Как отмечал Гоуинг, после 1900 года «отдельные физические объекты в работах Сезанна все чаще сливаются в общем потоке цвета».

Нам неизвестно, что происходило в его сознании, но одно мы можем сказать точно: все пребывало в состоянии изменчивости. Работая sur le motif, он размышлял об основах. «Все, что мы видим, распадается и исчезает, разве нет? Природа всегда та же, но ничто из того, что мы видим, не остается неизменным. Именно искусство должно передавать ощущение постоянства природы через ее элементы, через ее изменчивые проявления. Оно должно давать нам ощущение вечности. Что за этим кроется? Возможно, ничего. А может быть, всё. Понимаете – всё?» Вероятно, размышления Бодлера о цвете послужили для него некой моральной поддержкой. «Представим себе прекрасный пейзаж, где все зеленеет, алеет, переливается рефлексами и трепещет, порой становится матовым от пыли, где все предметы, окрашенные самым различным образом соответственно своему молекулярному строению, ежесекундно меняющиеся от смены света и тени и приводимые в движение незримыми токами внутреннего теплообмена, находятся в состоянии непрерывной вибрации, отчего контуры их непрестанно колеблются, сливаясь с вечным движением Вселенной». Его стремление к réalisation охватывало все – молекулярное и молярное, стихийное и вечное. Возможно, в этом ключ к постижению его живописи. «Реализация» влекла за собой «остранение». «В отличие от классических построений Возрождения, в которых предполагалось наличие единственной идеальной точки зрения, позволяющей охватить всю композицию, картины Сезанна дают нам две разные „точки“ – в непосредственной близости и на расстоянии трех метров: они совершенно несоизмеримы и несовместимы и не могут сложиться в некий единый, иерархически выстроенный визуальный образ».

В непосредственной близости мазок обладает абсолютной властью. Стремясь примирить преходящее и вечное, Сезанн посвятил всего себя, свое тело и душу безупречности мазка. Движение кисти – как молитва, исполненная веры в возможность преображения. Каждым мазком выверяется замысел. Внутренняя сила полотна заключена еще и в готовности Сезанна показать сам процесс работы. Возможно, Гертруда Стайн не так уж далека от истины: «В такой манере у Сезанна почти получилось, почти, почти получилось». Он попытался написать природу в процессе ее становления перед его налитыми кровью глазами. Non finito, или незавершенность, – метафора становления.

Пока он работал, картина вырисовывалась в его сознании. «Пейзаж „прорастал“ в нем», как сказал Мерло-Понти. Мазок – это не просто фиксация. Это единица опыта: выверенная, нацеленная, обдуманная, но при этом пульсирующая, вибрирующая сила, задающая вместе с соседним мазком некий ритм или темп. Построение картины включает в себя и замысел, и импровизацию. Ощущения синхронизируются.

Мазки кисти – это и поиск, и увековечивание. «Вот он наносит мазок, и знакомый, хотя позабытый Рубенс здесь так же явен, как эта река, несомненно знакомая». Мазок – след; отпечаток истории или памяти. Режиссер Эрик Ромер писал: «Истина в картинах Сезанна не в псевдоподобии оригиналу. Вся суть в том следе, что остается от процесса восприятия художника». Кисть Сезанна заряжена эмоциями. Реализация связана с темпераментом, с чем-то внутренним, или, как он выразился в одном из последних писем к своему молодому другу Луи Ораншу, с нутряным: «В своем письме Вы говорите о моем совершенствовании [réalisation] в искусстве. Мне кажется, с каждым днем я продвигаюсь вперед, хотя и очень медленно. Если сильное чувство природы – а несомненно, у меня оно очень сильно – является необходимым условием всякой художественной концепции, а на ней основывается величие и красоты будущего произведения, то не менее важно овладеть средствами выражения своего чувства, это же приобретается только долгим опытом». Эмоциональная составляющая раскрылась в нем только к концу жизни, «будто бы ему явился демон (как он явился Сократу незадолго до его смерти) и приказал ему отказаться от всего связанного с рационализмом и как можно скорее воплотить свою внутреннюю борьбу в форме и цвете».

Ставки были высоки. Брессон вложил в уста Сезанна такие слова: «С каждым мазком я рискую жизнью». Брак также подчеркивал его максимализм. «Каждый раз, начиная картину, он ставил на нее все – да, даже собственную жизнь». Из этого понятно, чтó такое был Сезанн для своих последователей.

Когда, еще будучи студентом, в 1948–1949 годах, Аллен Гинзберг открыл для себя Сезанна, он «содрогнулся от странного впечатления, увидев его полотна: будто бы кто-то потянул и повернул жалюзи, и вдруг – резкая перемена, вспышка». Гинзберг назвал это «удар в глаз». По его мнению, такой эффект получается за счет «пространственных пробелов» в картине и характера наложения мазков; марихуана этот эффект усиливала. Разговор о наложении мазков начал Эрл Лоран в своем впечатляющем исследовании «Композиция Сезанна» (1943), которое Гинзбергу посоветовал прочесть его преподаватель Мейер Шапиро. Гинзберга до глубины души потрясло объяснение метода Сезанна: «сочетание разноцветных пятен, создающее особые атмосферу и освещение». Поэт искал словесное соответствие. Для него начался период поисков и экспериментов; он перечитывал письма Сезанна до тех пор, пока не выучил наизусть: «Я стар, и… мои ощущения не притупляются под влиянием страстей, как у других стариков, в течение многих лет я работал над тем, чтобы… воспроизвести petites sensations, которые я получаю от природы. Я мог стоять на холме и полностью менять композицию пейзажа простым поворотом головы на пару сантиметров».

Особенно Гинзберга воодушевили слова Сезанна о «картине, которую Pater Omnipotens Aeterne Deus [вечный всемогущий Бог Отец] развертывает перед нашими глазами». Ему казалось, что он разгадал секрет «удара в глаз». Позднее он говорил в одном из интервью:

Всем знаком его мастеровитый, искусный, эффектный метод письма, и он великолепен. Однако стоящая за ним истинно романтическая идея настолько удивительна, что вы понимаете: он святой! На свой лад он занимался йогой, ведя отшельническую жизнь в небольшой деревушке, в относительном удалении от мира, порой совершая ритуальный поход в церковь, порой нет, но все время он держал в голове эти сверхъестественные явления и наблюдения, и он просто хранил их в себе, потому что не знал, доверять ли собственному рассудку: это как вспышка физических, чудесных измерений бытия; и затем пытаться перенести их на полотно, втиснув в два измерения, а после добиваться того, чтобы при длительном созерцании они вновь обретали свою трехмерность, какой они обладают в реальном мире оптических явлений, когда смотришь на них своими собственными глазами. По сути, ему удалось перенести на полотно всю чертову Вселенную.

В 1956 году Гинзберг написал поэму «Вопль», последнюю часть которой называл посвящением Сезанну. Он наполнил ее цитатами из писем:

Кто фантазией претворял разрыв Времени и Пространства и сквозь

образов череду меж двух зримостей пленял архангела душ, простые

скреплял глаголы, соединял имя и росчерк мысли, чтобы

воспрянуть, проникнувшись духом Pater Omnipotens Aeterna Deus.

Поэма построена на сопоставлении слов, разделенных «разрывами», передающими характер перепадов в ощущениях Сезанна. Из всех подобных образов Гинзбергу особенно нравился «водородный музыкальный автомат».

Несколько лет спустя, в 1961 году, поэт совершил паломничество. Он писал в дневнике: «Вчера был в Эксе, сравнивал репродукцию Сезанна на открытке с горой Сент-Виктуар, сопоставлял каждый мазок с геологическим периодом. Пошел на бульвар Поля Сезанна и заглянул в его мастерскую – потрескавшаяся белая шляпа и зеленый плащ – (появлявшиеся на картинах и фотографиях) – черепа и бедренная кость – розарий – деревянная марионетка в ящике – его мольберт и палитра, а еще до блеска натертый скользкий полированный деревянный пол в просторной комнате». Спустя полвека Гинзберг стоял на том же самом месте, что и Дени с Русселем: на священном месте, где человек разговаривал с горой.

С момента покупки земли в ноябре 1901 года до своей смерти в октябре 1906 года Сезанн создал по меньшей мере одиннадцать полотен маслом и девятнадцать акварелей с видом на гору Сент-Виктуар с этой точки. Бóльшая часть работ, судя по всему, относится к последним трем годам его жизни – это поздние вещи, в которых Сезанн, по словам Андре Массона, вступает в диалог со своим внутренним «я» – наперекор условностям и ожиданиям, меньше всего заботясь о внешней благообразности. «Результат – неограниченная свобода, присущая последним квартетам Бетховена, „естественность“ дзен-буддийских монахов. Приношение вечности».

Поздний Сезанн – это сознательное подведение итогов, «словно исповедь перед природой, где человек в ответе за свою созидательную энергию и свои слабости». Это одновременно и ряд радикальных упрощений, и плотно населенная этическая вселенная, изображенная «в духе древних времен», в некой абстрактной манере, где средства выражения перестают зависеть от общепринятого словаря и в конечном счете сводятся к нескольким основным символам: сочно-синий на белом, новая вселенная цветовых пятен. «Бывает и так, что в человеке, который был до того только большим живописцем, поэт рождается очень поздно, – считает Валери. – Таков Рембрандт, наконец поднявшийся, после совершенства, достигнутого с первых же произведений, на дивную высоту – туда, где самое искусство забывается, становится неощутимым, ведь когда высший его предмет охвачен как бы без посредников, то и наслаждение уже вбирает в себя, скрадывает или поглощает чувство чуда и его средств». Это верно как для Рембрандта, так и для Сезанна.

Анализируя его позднее творчество, Адорно объясняет, что художник «отказывался мирить непримиримое в рамках одного образа». Эти работы непримиримы, как и он сам. Они часто идут одна за другой, сериями: горы, купальщицы, яблоки, кувшины, черепа – как настойчивые повторения в текстах Сэмюэла Беккета. «Все было. Все так же. Так же полз наверх. Так же падал. Какая разница. Лезь опять. Падай опять. Падай лучше». Они предъявляют высокие требования к зрителю. «Зрелость поздних, старческих творений выдающихся мастеров не похожа на спелый плод, – пишет Адорно. – Они некрасивы и не округлы, изборождены морщинами, прорезаны глубокими складками; в них нет сладости, а есть вяжущая горечь, резкость; ими нельзя просто полакомиться».

По словам Брайса Мардена, он так долго смотрел на гору, что гора исчезла. Сезанновские ощущения от горы Сент-Виктуар не перестают удивлять. Мазки кисти превращаются в клочки ощущений, общий вид – в призрачное видение. Мерло-Понти говорил Сартру, что его поразило выражение Альфреда Норта Уайтхеда: «природа в клочья». Мерло-Понти написал свое последнее сочинение «Око и дух» в Толоне летом 1960 года под влиянием творчества Сезанна. «Как, говорит он, эта гора вдали заявляет нам о себе? – писал Сартр после смерти друга. – При помощи прерывистых, порой перемежающихся сигналов, редких неуловимых фантомов, мерцания, игры света и тени. Поразительно, насколько нематериальна эта пыльная штуковина». Сартр явно был впечатлен. Картины словно бы призывают нас видеть то, чего мы не можем поначалу увидеть. «Как бы часто я ни выходил в свет, – говорил Пруст, – я не видел других гостей, потому что даже когда я думал, что просто смотрю на них, я на самом деле просвечивал их насквозь». Сезанн делал нечто подобное. «Он не видит того, что можно скопировать. Он ищет связь, общий фактор, субстрат». Он копает изнутри. «В искусстве вы докапываетесь до самых глубоких закоулков души. И становитесь свободным». Глубоко в закоулках своей души Сезанн обнаружил новый мир. «Оригинальный художник, оригинальный писатель действуют на манер окулистов, – утверждал Пруст. – Лечение их живописью, их прозой не всегда приятно. Когда оно закончено, врач говорит нам: „А теперь смотрите!“ И вот мир (который был сотворен не единожды, но творится заново всякий раз, как является оригинальный художник) предстает перед нами полностью отличным от прежнего, но совершенно ясным». Таким был мир Сезанна.

Если судить по фотографиям, сделанным во время приезда Дени и Русселя, в это время Сезанн работал над своим важнейшим произведением, которое в 1911 году было приобретено у Воллара Сергеем Щукиным и сейчас находится в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Из всех версий картины «Вид на гору Сент-Виктуар из Лов» поздняя работа, хранящаяся в Москве (цв. ил. 79), характеризуется небывалой для пейзажей Сезанна степенью интенсивности и эмоциональности. «Хаос неминуем», – подытожил один эксперт.

Накал борьбы за мельчайшую частичку постоянства поражает воображение. Наползающие друг на друга густые мазки необычны даже для самых поздних работ Сезанна. Насыщенные пятна оранжевого цвета, с вкраплениями красного доминируют в долине; их оттеняет резкий зеленый, господствующий на переднем плане: полоса луга и верхушки деревьев. Этот же зеленый, но менее насыщенный появляется среди пурпурных и темно-синих красок в небе. Здесь на фоне просвечивающего белого холста мазки кажутся более отчетливыми, чем на переднем плане, где они как бы сглаживаются под толстым слоем краски. В сравнении с холодным светлым великолепием неба и подкрадывающейся мглой долины гора выглядит особенно чувственно. Густые мазки лавандового, розового и фиолетового цветов лежат среди прозрачно-синего и зеленого. Несмотря на все наслоения и темные тона, в картине нет ощущения отчаяния Сезанна, это отнюдь не Götterdämmerung («сумерки богов»). Слишком много энергии, экспрессии он в нее вложил.

«В искусстве, – говорит Адорно, – поздние работы обычно трагичны». Поздние виды Сент-Виктуар – трагедия Сезанна. «С уходом Сезанна не стало и самого пейзажа», – заявил художник Роберт Мазервелл в 1940-х годах. Но тем временем семена нового понемногу прорастали. Легендарный авангардный режиссер Стэн Брэкидж задумал снять не мир, но акт видения мира. В 1969 году он представил фильм под названием «Моя горная песня 27» («My Mountain Song 27»). Сезанновское вдохновение может принимать любые формы. В своем произведении «Красота мужа» («The Beauty of the Husband»; 2001) поэтесса Энн Карсон писала:

Рэй не Мон-Сент-Виктуар,

но телом небольшим, до странности хрустальным –

создатель мудрой, полнокровной связи

меж миром и сетчаткой.

Его мир твоя сетчатка.

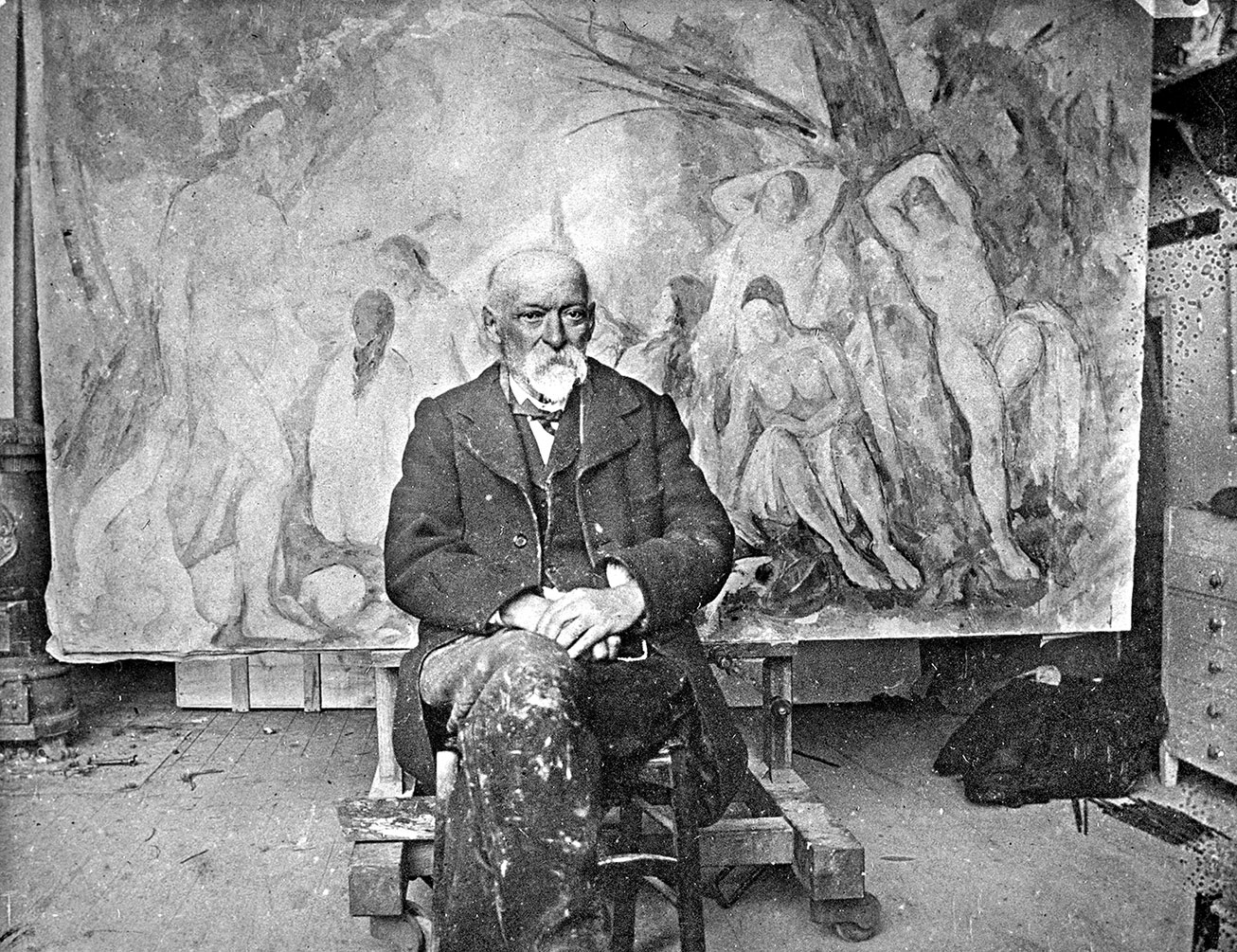

Фотографий Сезанна очень мало, но они говорят о многом. Портрет, на котором он запечатлен сидящим в своей мастерской перед огромным недописанным холстом, более известен, чем снимок Сезанна, пишущего гору Сент-Виктуар. Вероятно, Эмиль Бернар сделал эту фотографию в марте 1904 года. По словам Бернара, Сезанн на протяжении месяца упорно работал над картиной, изображающей три черепа на восточном ковре. «Чего тут не хватает, – говорил Сезанн, – так это реализации. Возможно, у меня и получится, но я стар, и не исключено, что умру, так и не достигнув высшей цели: воплотить как венецианцы!» Затем он вновь повторил свою старую жалобу: «Хотел бы я, чтобы мои работы были приняты в Салон Бугеро. Я прекрасно знаю, что мне мешает, мне не дается реализация. Зрение здесь ни при чем». На следующий год Бернар увидел, что картина бесхозно стоит у стены.

Мимо другой незаконченной работы в мастерской невозможно было пройти. «На недавно купленном раздвижном мольберте был установлен большой холст с изображением обнаженных купальщиц; он был в состоянии полного хаоса, – вспоминал Бернар. – Изображение показалось мне бесформенным. Я спросил Сезанна, почему он не использует натурщиц. Он ответил, что в его возрасте следует воздерживаться от созерцания обнаженных натурщиц; в крайнем случае он мог позволить себе нанять женщину лет пятидесяти, но он был убежден, что в Эксе никто бы на это не согласился. Он пошел к каким-то коробкам и показал мне рисунки, сделанные им в юности в Академии Сюиса. „Я уже давно использую эти рисунки, – сказал он мне, – едва ли их достаточно, но в моем возрасте следует довольствоваться тем, что есть“». Бернар написал своей матери о знакомстве с художником: «Он старый человек, непосредственный, немного подозрительный и странный… Я видел некоторые его картины, среди них – большой холст, изображающий обнаженных женщин; это изумительная вещь по форме, композиционной мощи и человеческой анатомии. Похоже, он работал над ней лет десять».

Полотно, о котором шла речь, было одним из трех на тему «Больших купальщиц». Все три картины прошли через руки Воллара. Две были куплены Огюстом Пеллереном (который выставил их на ретроспективе 1907 года); одна из них сейчас находится в Художественном музее Филадельфии, другая – в Национальной галерее в Лондоне. Третью приобрел доктор Альберт К. Барнс, и она вместе с несколькими десятками других работ Сезанна хранится в фонде Барнса в Пенсильвании. Запечатленное на фотографии полотно на мольберте – картина Барнса (цв. ил. 73). Она велика – почти полтора метра в ширину и более двух в длину, – но филадельфийская картина еще больше; ее высота равна ширине картины Барнса, а длина больше на полметра. Если картина Барнса – это диорама, то полотно из Филадельфии – собор. Скульптор Генри Мур вспоминает свое глубокое потрясение, когда он впервые увидел эту картину: «Что произвело на меня потрясающее впечатление, так это большое полотно Сезанна, треугольная композиция купальщиц с обнаженными фигурами, изображенными в перспективном сокращении; они лежали на земле так, словно их высекли из камня. Это как впервые увидеть Шартрский собор».

Сезанн любезно позволил Бернару сделать фотографию, что было еще большей редкостью, чем увидеть его за работой. Выражение лица художника было тщательно изучено. По словам одного из исследователей, «застенчивая гордость запечатлелась… в манере держаться»; это перекликается с представлением Т. Дж. Кларка о художнике как о «смиренном и гордом соавторе» в создании собственного образа. Тот же исследователь продолжает свою мысль, говоря о некой двойной жизни (или двойственном образе): «уверенный и энергичный» Сезанн снаружи, sur le motif, и «меланхоличный, сжавшийся» Сезанн внутри, в мастерской. Это утверждение представляется необоснованным. На самом деле для человека, который не привык фотографироваться, Сезанн выглядит удивительно невозмутимым, не надменным и не робеющим, но очень собранным и по-кошачьи хладнокровным.

Сезанн в мастерской в Лов на фоне «Больших купальщиц». 1904. Фотография Эмиля Бернара

Сам процесс фотографирования мог занимать какое-то время. Бернар сделал как минимум два кадра (возможно, больше, но они не были обнаружены). Мизансцена почти одинакова. Усатый, бородатый, в заляпанный краской рабочей одежде, Сезанн сидит на деревянном стуле на фоне «Больших купальщиц». Несмотря на некоторую сутулость, его фигура кажется внушительной. Одна фотография – крупный план. Другая дает возможность рассмотреть обстановку мастерской справа и слева от холста, словно на полях рукописи: обязательная печка, какой-то мусор на полу, деревянный ящик, комод, вешалка для пальто – на репродукциях эти детали часто бывают обрезаны. На первой фотографии Сезанн еще продолжает говорить; его рот открыт, он не смотрит прямо в объектив. На другой он спокойно встречает камеру взглядом. Здесь он у себя дома, этакий высокомудрый котофей, «маленький, настороженный, хотя порой и задиристый, чувствительный, невероятно честолюбивый, но в глубине души движимый наивным, средиземноморским чувством истины – или реальности, воображением, называйте это как хотите» – таково бравурное описание Д. Г. Лоуренса. «В его облике нет ничего грандиозного. Тем не менее он ведет поистине героическую борьбу».

Этот маленький Сезанн превратился в талисман. Художники по всему миру вставляли эту фотографию в краешек зеркала в мастерской или прикрепляли булавкой к стене рядом с другими «иконами»: потрепанными открытками с портретами Амперера и Валье, натюрмортами, горой Сент-Виктуар и пожелтевшими репродукциями «Больших купальщиц».

Год спустя после того, как была сделана фотография, в мастерскую к Сезанну снова заглянули посетители. Они обнаружили «большое изображение купальщиц с восемью фигурами, почти в натуральную величину, над которым Сезанн продолжал работать». Хозяин словно извинялся. «Мне стыдно признаться, но я работаю над ней с 1894 года. Хотел бы я уметь мазать так же густо, как Курбе». Курбе был «настоящая бестия». Очевидно, что Сезанн продолжал переписывать эту картину до самого конца и что последней «доработкой» стал радикальный отход от предыдущих вариантов, достаточно радикальный, чтобы наделить ее способностью взволновать или удивить, а может, и смутить способностью, которую она сохраняет по сей день. «Большие купальщицы» таят в себе большую загадку.

«Купальщицы» Сезанна всегда вызывали неоднозначную реакцию. Справиться с двумя другими «Большими купальщицами» на ретроспективе 1907 года некоторым оказалось не под силу. «Сезанн не понимает человеческого тела и его устройства, – жаловался отступник Эмиль Бернар. – В своей наивности он продолжает терпеливо и методично накладывать логически выверенные мазочки, а в итоге формы выходят нелогичные, грубые и пустые». Другие пошли еще дальше. «На Осеннем салоне от Сезанна некуда деваться, – писал Реми де Гурмон. – Куда ни глянь, повсюду его серые, землистые тона, терракотовые красные, выцветшие зеленые и грязно-белые. Повсюду его женщины, как груды гнилого мяса» (то есть купальщицы как остовы – образ, навеянный Бодлером).

«Купальщицы» Барнса тогда были все еще запакованы, возможно и к лучшему. После того как была сделана фотография, картина претерпела дальнейшие изменения. Общий замысел остался неизменным: группа из шести женщин, изображенных словно для того, чтобы «воплотить иллюзию глубокой самодостаточности», с двумя отдельно стоящими фигурами по бокам, отличающимися от остальных в анатомическом и физиогномическом планах. Но сами купальщицы сильно изменились. В предыдущих вариантах все фигуры – большого размера; теперь они уменьшились и стали еще загадочнее. «Мои фигуры сделались чересчур большими, – говорил Сезанн Дени в 1906 году, когда они стояли перед полотном. – Так что я значительно уменьшил их вот этим (руками)». После того как ему приоткрыли таинственный процесс созидания, Дени размышлял:

Что удивляет в работе Сезанна больше всего, так это поиск формы или, точнее, деформации: здесь в работе художника открываются его великие сомнения и пентименто. Большое полотно с купальщицами, оставшееся незаконченным в его мастерской в Эксе [картина Барнса], с этой точки зрения – отличный пример. Хотя Сезанн возвращался к нему бессчетное число раз в течение многих лет, оно мало изменилось в отношении цвета, и даже расположение мазков осталось практически неизменным. С другой стороны, он множество раз менял размеры фигур. Иногда они достигали натуральной величины, иногда уменьшались до половины своих прежних размеров: руки, торсы и ноги вытягивались и сокращались до невозможных пропорций. В его работе все это было величиной переменной: его чувство формы не включало в себя ни силуэт, ни заданные пропорции.

Фигуры по краям подверглись трансформации, если не сказать трансгендеризации. Деформированная фигура, в очертаниях которой прочитывается женское тело, вторгается в композицию с левой стороны, словно намереваясь что-то сообщить: ее условно намеченная голова предвосхищает столь любимые сюрреалистами биоморфные формы. (Складывается впечатление, что фигуру венчает не голова, а фаллос.) Еще немного, и «шагающая женщина» остановится и заговорит; все остальные замерли в ожидании. Справа, опираясь на ствол наклонившегося дерева, отдыхает другая купальщица. Обнаженное тело изображено фронтально, но голова смазана (или, возможно, находится в глубокой тени), а пах затемнен черным и синим – «выдолблен», как выразился Кларк. В отношении этих расположенных по краям провокационных, трансгрессивных фигур их создателем было совершено насилие; оно оставило на них шрамы – деформации. Их обособленность усилена рельефностью красочного слоя; они практически изолированы от центральной группы. Как это часто бывает в работах Сезанна, рельефная карта живописной поверхности полна сюрпризов.

Определение пола купальщиц – задача не для слабонервных. Если шагающая определенно сюрреалистична, то лежащая купальщица наделена «зыбким полом». В теле, изображенном таким образом, присутствует какая-то рудиментарная двусмысленность; по словам Кларка, «пол не является фиксированным или самоочевидным». Некоторые купальщицы Сезанна андрогинны. Среди предшественников лежащей на стволе в «Больших купальщицах» – неопределенная фигура, растянувшаяся на траве, на эскизе «Отдых купальщиков» (цв. ил. 47) и даже «угрюмый гермафродит» в «Искушении святого Антония» (цв. ил. 49). Идея не так уж оригинальна. Бодлер признавал то же самое качество в «Мадам Бовари» Гюстава Флобера. Его знаменитый панегирик «Гюстав Флобер. Госпожа Бовари. Искушение святого Антония» (1868) был кладезем идей для художника. Абзац, способный навести на подобные мысли, звучит следующим образом: «Чтобы совершить этот подвиг, автору остается только освободиться (насколько возможно) от своего пола и стать женщиной. Результат фантастический; несмотря на все актерское рвение, ему не под силу влить мужскую кровь в жилы своего творения, и в своей безграничной энергии и амбициях, даже в своих мечтах, мадам Бовари остается мужчиной. Подобно Афине Палладе, явившейся в полном вооружении из головы Зевса, этот странный андрогин сохранил всю притягательность мужской души в восхитительном женском теле».

В случае «Больших купальщиц» присутствует еще один знак или, скорее, так называемое плавающее означающее. Уместно вспомнить двусмысленные интерпретации нечеткого синего пятна вытянутой формы над промежностью лежащей фигуры. Когда Джаспер Джонс обратился к этой картине как к источнику для серии работ «По мотивам Сезанна», выполненных чернилами на пластике в 1994 году, он вообразил, что купальщица предается сексуальным фантазиям, и превратил двусмысленное в недвусмысленное: в некоторых изображениях синяя фигура превратилась в эрегированный пенис (цв. ил. 74).

Купальщицы Сезанна принадлежат области грез. Они послужили поводом для большого количества несуразных психоаналитических изысканий, связанных с предполагаемыми фобиями и патологиями Сезанна, о женщинах, мужчинах, обнаженной натуре, сексе, сексуальности, отце, матери, о том, каково это – когда тебя трогают, высмеивают, используют, подвергают жестокому обращению, третируют и травмируют, – полный спектр социопатии, эксцентричности, ненормальности, неустойчивости и безумия. Согласно одному авторитетному источнику, «Сезанн снова и снова возвращался к „Купальщицам“ как к возможности сопротивляться, выразить себя и, в конечном счете, контролировать свое меняющееся отношение к женщинам и разрешать другие психологические проблемы, в частности сомнения в собственной сексуальной ориентации». Такие гипотезы возвращают нас к Мейеру Шапиро и психобиографии подавления и сублимации. Шапиро полагал, что Сезанн пришел к пониманию необходимости обрести покой и ему удавалось сдерживать свой буйный дух; но «воля к порядку и объективности», заявившая о себе в 1880-х годах, не продлилась долго – и не могла продлиться, – потому что была основана на «умышленном подавлении части своего „я“, которое время от времени прорывалось наружу». Та часть натуры, которая не осмеливалась назвать себя и вынуждена была бороться с его гомоэротическими импульсами, нацеленными, в частности, на Золя (бывшего купальщика), и, в более широком смысле, с его своенравным либидо. К счастью, психоаналитики упустили из виду его диабет и возможную импотенцию. Однако и без того мифов для построения всевозможных теорий было предостаточно. Многократно цитируемый рассказ Бернара о страхе Сезанна перед прикосновением, уходящий корнями в детское воспоминание, – настоящая музыка для их ушей. Бернар поведал, что Сезанн вспоминал один эпизод: «Я спокойно спускался по лестнице, когда мальчишка, съезжавший по перилам, поравнявшись со мной, дал мне такого пинка, что я чуть не свалился вниз; удар был настолько сильным и неожиданным, что долгие годы меня мучит страх, что это может повториться. С тех пор я не выношу даже легкого случайного прикосновения».

«Мы прямо слышим тихий вздох облегчения психоаналитика, – добавляет Кларк, подробно развивая эту тему. – Фантазии пациента лежат на поверхности». Для тех, кто склонен к психоанализу, преодоление юношеских эксцессов, увлечение мастихином и черное отчаяние – не что иное, как «исполненное смысла затишье, в действительности мощная защита от травмы». Как могла бы свидетельствовать полулежащая купальщица, попытка усмирить либидо была обречена на провал. «Воля к порядку» уступила тяге к синему.

Для подобных психоаналитиков угрюмый гермафродит – это автопортрет (с головой Золя), снедаемый угрызениями совести. Вездесущий «Купальщик с раздвинутыми руками» – это «проекция самого Сезанна, образ его одиночества»; более конкретно – «выражение отчаяния и вины из-за мастурбации». «Купальщицы» Барнса – «инсценировка того момента в разрешении эдипова комплекса, когда страх кастрации так силен и непреодолим, что ребенок мужского пола оказывается неспособным найти выход в подавлении; вместо этого он застывает в мире, где отсутствует отец и ожидается возвращение фаллической матери. Она будет обладать фаллосом и отдаст его своему сыну». Другими словами, «Большие купальщицы» – это род регрессии – терапия живописью – «его попытка воспроизвести мир сексуальности, который, в известном смысле, он никогда не покидал». Лежащая купальщица замещает скорбного художника. «Не было еще образа, с такой силой воплотившего чувства утраты и уныния своего создателя, как фигура, опирающаяся на дерево. Возможно, он даже не замечает приближающуюся фаллическую мать. Возможно, в некотором смысле он и не хочет замечать. Он довольствуется тем, что проводит жизнь, оплакивая тело, которым некогда обладал».

Даже манера наложения мазков подверглась психоанализу. Как утверждал Теодор Рефф, «систематизируя размеры и направление мазков, он стремится к полному контролю над своей работой, ничего не оставляя на волю случая или прихоти. А это, как я полагаю, в свою очередь отражает попытку подавить в себе бурные импульсы, которые привели к тому, что в выборе сюжетов приоритет он отдавал борьбе, искушению и ироничному поклонению. Он словно бы пытался включить эти скрытые чувства в сферу созидательной профессиональной деятельности, подчинив их строгим эстетическим требованиям, с помощью которых мог бы полностью их обезвредить». Расчетливый взмах кисти как орудие самоконтроля. Рефф признает, что эта точка зрения основана на исследовании филадельфийских «Купальщиц» Мейером Шапиро как «сверхдетерминированной» композиции. «Освобождая себя от беспокойных фантазий, – писал Шапиро, – Сезанн переносил свои ранние эротические мотивы в менее тревожные „классические“ образцы, чья неподвижная, лишенная эротической привлекательности нагота из застывшего мира художественных школ и музеев превращала их исключительно в орудие его творчества. Но какая-то часть изначальной тревоги нашла отражение в своеволии и мощи самих этих средств контроля». Это возвращает нас к святому Антонию – Сезанну, плотским искушениям и философским сомнениям. Всего-навсего движение кисти – и теория готова. Еще один гомик кастрирован; еще одна шлюшка получила по заслугам. Гермафродиты резвятся у реки. Распутные девки шныряют среди деревьев. «Большие купальщицы» вовсе не невинны, куда там; это автоматы для штамповки навязчивых воспоминаний.

От сверхдетерминированной живописи до сверхдетерминированного прочтения – один шаг. Существуют и другие толкования. У одной из ранних больших купальщиц, стоящей уперев руки в бока, обнаружен фотографический источник (академическая модель). У купальщика с раскинутыми руками отыскался художественный прототип – классический – Леандр из «Геро и Леандра» Рубенса (1604–1605), на сюжет из «Героид» Овидия.

Юный любовник Геро доплывал к ней по морю часто…

Мог и в тот раз переплыть… только темна была ночь.

Сезанн глубоко чувствовал Рубенса; превозносил его, как и венецианцев. В своих «Признаниях» он называет Рубенса любимым художником. Если верить Гаске, при виде одного из рубенсовских багровых тонов Сезанн слышал шепот Ронсара.

Возможно, чем прямее, тем лучше. Стэна Брэкиджа не интересовали «Купальщицы», но у него была своя точка зрения на их место в творческой эволюции Сезанна:

Тот, кто делает подобные отметки, рассыпает хлебные крошки, чтобы найти обратный путь в лесной чаще, и надеется, что какая-нибудь пташка тем временем не появится и не склюет их. С человеческой точки зрения каждый, кто создает нечто… руководствуется мотивами, которые, по существу, имеют невротическую природу. Обычно это трудности подросткового возраста, от них никуда не деться. Эксцентричные «Купальщицы» были необходимы Сезанну для того, чтобы через них прийти к горе Сент-Виктуар или по меньшей мере к яблокам; давайте остановимся на этом. В некоторые моменты он был вынужден возвращаться к ним [к ранним работам эротического характера], к этим малосимпатичным, скользким сексуальным мукам Сезанна. Оргазмирующего Сезанна-крестьянина.

Прямота отличает и фотографию Майкла Сноу «Paris de jugement Le и/или Состояние искусства» (цв. ил. 75) – снимок большого формата, на котором три обнаженные женщины стоят перед филадельфийскими «Купальщицами», повернувшись спиной к камере, и созерцают полотно – или усложняют свои фантазии. Это словно хлесткий ответ Эмилю Бернару, его снимку-талисману, пресловутому одиночеству, намеренному подавлению и всем легковесным рассуждениям об инсценировках, томлениях и наваждениях.

У Сезанна личное переплетается с классическим. Как это часто бывает, ключ к более глубокому пониманию можно найти у Вергилия.

В разгар лета 1906 года Сезанн, все еще сражавшийся с «Большими купальщицами», в попытке укрыться от удушливой жары предпринял поездку к мосту Труа-Соте на реке Арк, в нескольких милях к юго-востоку от Экса. Чтобы не обременять себя багажом, он взял с собой только сумку с акварельными красками. Он писал сыну: «Здесь, на берегу реки, множество мотивов: тот же сюжет под разными углами зрения дает возможность писать интереснейшие этюды, настолько разнообразные, что я мог бы работать целый месяц, не меняя места, только наклоняясь то вправо, то влево». В таком вот locus amoenus он рисовал похожие на галлюцинации акварели (цв. ил. 76) с еще большим количеством купальщиц; мечтательные «воинства духов, проплывающих мимо», как писал Шеймас Хини, подражая Вергилию: «animae, quibus altera fato / Corpora debentur» («то души, которым судьбою / Вновь придадутся другие тела»).

В таком месте Сезанн не мог не думать о Вергилии и не вызывать в своем воображении тень пловца, «мы будто бы смешались / С оттенками и тенью на краю / И там стояли, выжидая, глядя, / Как никогда нуждаясь в переводе» (на противоположный берег). Не призывал ли он и душу le papa? Содержание его разговоров наводит на мысль о неких нерешенных вопросах – угрызениях совести – чувстве, что он не воздал должное отцу или не смог найти способ выразить благодарность за все, чем был обязан «виновнику своих дней». В «Энеиде» Вергилий приводит Энея в Элизиум к духу его отца Анхиса. Один из секретов, которые тень раскрыла сыну, – это возвращение душ в новых воплощениях («вторые тела») и то, что они обретают забвение, испив из реки Леты. Увидев множество духов на берегу реки, Эней спросил Анхиса: «Quae lucis miseris tam dira cupido» («К чему это противоестественное стремление вновь облечься тягостной плотью?») В ответ Анхис поясняет, что души умерших, которым суждено вернуться на землю, должны избавиться от воспоминаний, не иметь памяти:

Как времени бег круговой отмерит десять столетий

Всех этих бесплотных

Сюда призовут напиться речной воды

Чтоб сгинула память о мире загробном

И души возжаждали плотью и кровью одеться

Под куполом неба.

Видел ли Сезанн духов на берегу реки? Послужил ли Вергилий источником вдохновения для поздних «Купальщиц», которые под куполом неба обрели желаемое? Сезанн постоянно ссылался на «Энеиду»: «Никогда не оставляй искусства, sic itur ad astra». Луи Ораншу он советовал, вторя словам Энея, обращенным к Асканию: «Macte nova virtute, puer; sic itur ad astra» («Так восходят до звезд, о сияющий доблестью новой!»). Сезанну были известны тайны преисподней. Полвека назад он копировал полотно Делакруа «Ладья Данте» и хранил гравюру с этой картины. Сезанн знал, что память, с одной стороны, могла привести его к духу покойного отца, а с другой – она служила подтверждением их окончательного расставания.

Ему было известно кое-что еще. Он с юности был погружен в процесс самопознания. Некогда у него были друзья. После расставания Неразлучных он остался один; что еще важнее, по собственной воле. Когда пришло время «Больших купальщиц», он знал, в какой точке находится. Он был могущественным и одиноким. Маскулинных ли, феминных ли или являющих нечто среднее, «Купальщиц» нельзя свести к подавлению. Сезанн остро чувствовал проницаемость миров. Сам он был подобен призраку на празднике жизни; «я не существую как человек», говорил он Гаске. «Да я уже почти умер». Самые дорогие ему люди уже покинули мир живых. Писсарро – поджигатель некрополей искусства – продолжал оставаться где-то рядом спустя три года после своей смерти; Золя-пловец все еще купался перед мысленным взором Сезанна спустя полвека после того, как он полюбил воду. «Все это так далеко и вместе с тем так близко».

Рильке писал:

Странно увидеть все то,

что казалось единым,

а теперь растеклось во все стороны.

Трудно быть мертвым…

Пытаешься ты

время свое наверстать,

что упущено было,

пока не начнешь –

незаметно –

ощущать

дуновения Вечности.

Но живые не правы

в своих резких границах различий.

Ведь и Ангелы часто не ведают,

с кем они – с мертвыми или живыми…

так мне показалось.

Вечности дрейф

тянет все возрасты мира

сквозь оба пространства,

и звук ее слышен везде.

В сентябре жара начала спадать. Сезанн написал Полю трогательное письмо:

Погода потрясающая, пейзаж великолепен. Шарль Камуан здесь, он иногда заходит ко мне. Я читаю у Бодлера его суждения о Делакруа. Что касается меня, я должен оставаться один. Люди так хитры, что мне с ними не справиться, кругом воровство, зазнайство, самодовольство, насилие, желание присвоить чужую работу. Но природа прекрасна. Я по-прежнему пишу Валье, но я так медлителен в реализации, что это меня огорчает. Только ты можешь меня утешить в моем печальном положении. Я надеюсь поэтому на тебя. Сердечно обнимаю тебя и маму.

«Пишу Валье» означало следующее: Сезанн написал маслом шесть «Портретов садовника Валье» и три большие акварели, которые можно назвать кульминацией позднего периода его творчества. Валье летом и Валье зимой – всесезонный Валье. Один из портретов стал последней работой Сезанна, написанной маслом. Очевидно, эти портреты были для него очень важны. Гости, посетившие его мастерскую в феврале 1905 года, видели две картины, над которыми шла работа: «Купальщицы» Барнса и профильный портрет мужчины в фуражке – Валье носил ее зимой. Сезанн придавал этому портрету большое значение. «Если у меня все получится, – говорил он гостям, – значит теория моя верна».

Валье был не просто садовником. Вероятно, он ходил в море (некоторые из этих картин известны под названием «Моряк»). Сезанн полагался на него практически во всем, Валье даже делал ему массаж. Сама судьба послала его Сезанну. С годами отношения между художником и садовником сделались глубоко доверительными. Валье стал его вторым «я», его двойником. Гоуинг усмотрел в «в профильном портрете садовника сходство не только с Сезанном, но и с Моисеем Микеланджело», и вполне вероятно, эти произведения можно назвать символическими автопортретами. Валье был его тайным сообщником.

Благородство этой дружбы трогает душу. Оно ощущается как в написанных в свободной манере летних холстах (цв. ил. 84), так и в тщательно проработанных зимних картинах (цв. ил. 83). Краска в последних наносилась медленно и осторожно, плотными слоями, словно геологические пласты, с заключительным сине-черным слоем, напоминающим по цвету чернила. Старый садовник обладает особой силой притяжения. И все же, несмотря на всю свою вещественность, для него характерна почти невыносимая легкость бытия – его ноги не прописаны, а сцепленные руки живут собственной неуловимой жизнью, словно изображены в замедленном движении. Глаза – темные впадины. «Вот взгляни на этот портрет! – сказал Сезанн молодому поэту Жану Руайеру. – Это пока не глаза: они еще не проявлены!» А затем он повторил свою вечную жалобу: «Мне не дается реализация». Было верно подмечено, что «Сезанн пишет картины подобно тому, как Сизиф катит свой камень».

Один из самых интересных отзывов на портреты Валье появился с неожиданной стороны в неожиданной форме. Они вдохновили философа Мартина Хайдеггера на стихотворение.

Задумчиво-спокоен и настойчив

Недвижный абрис старого Валье,

Садовника, растящего невзрачность

На Шмен-де-Лов.

В работах поздних двойственность того,

Что есть сейчас и есть вообще, приходит

В единство, воплотив, преодолев,

В загадочную сущность претворившись.

Возможно, здесь и пролегает путь к слиянью слова

и изображенья?

Хайдеггер пришел к Сезанну довольно поздно. В 1946 году он работал над речью, посвященной двадцатой годовщине смерти Рильке. Хайдеггер с головой погрузился в письма поэта (которые впоследствии получили название «Письма о Сезанне»). Он зачитывал друзьям строки, которые словно были обращены непосредственно к нему, делая особый акцент на непревзойденном умении запечатлеть меняющийся образ: «В работе Сезанна не видно никакого пристрастия, никакой привязанности, никаких капризов; малейшая частица ее взвешена на чувствительных весах совести художника, и вся действительность сведена к своей цветовой сущности; в этом новом мире цвета все зажило новой жизнью, не обремененной воспоминаниями». Практически в то же время он открывает для себя работы Сезанна в собрании фонда Бейлера и Художественном музее в Базеле, в особенности последнюю из его великих трагедий – последнюю гору Сент-Виктуар. Хайдеггер был околдован. Он смотрел все больше и больше картин, читал публикации писем, изучал литературу, главным образом «Искусство Сезанна» Курта Бадта, с которым он вступил в переписку. И наконец в 1956 году он совершил первое паломничество в Экс и его окрестности, которые впоследствии назвал своей второй родиной. Он возвращался туда вновь и вновь, даже десять лет спустя.

В Эксе он завязал разговор с Андре Массоном:

А. М.: Как найти Сезанна-человека? Прочитать хорошую биографию? За неимением таковой довольствоваться письмами?М. Х.: В письмах Ван Гога можно найти больше самого Ван Гога.А. М.: А в письмах Сезанна, наоборот, кажется, меньше…М. Х: В них действительно немного, но в этом немногом можно найти многое.А. М.: А также воспоминания очевидцев. Например, Эмиля Золя: паника перед дочерью садовника, воспоминания о пережитой в детстве обиде, ужас перед рукой Бернара, протянутой Сезанну, чтобы помочь ему перебраться через канаву. Выражение «закрючить»…М. Х.: Сезанн боялся любого контакта с людьми.А. М.: Он боролся со своими страхами собственным способом. И точно так же его страдания и обиды были его собственными. Он был величайшим художником в Европе, и он это знал.

Хайдеггер был заворожен волшебной горой. На одной фотографии он сидит на камне, созерцая гору Сент-Виктуар и размышляя о Сезанне. Он и другим советовал проделать то же самое. «Эта потрясающая гора, с которой сражался Сезанн, и тебе покажет свой блуждающий огонь». В работе «Что зовется мышлением?» (1968) Хайдеггер вводит идею горы в свое учение. «Мы обратим свое внимание теперь на присутствующую гору не в отношении ее геологического строения и не в отношении ее географического положения, а исключительно в отношении ее присутствия. Присутствующее взошло (aufgegangen) из несокрытости». Сезанн представлял эту самую несокрытость. Обращение Хайдеггера совершилось. «Эти несколько дней на земле Сезанна стоят больше, чем целая библиотека книг по философии. Если бы только я мог мыслить так же направленно, как писал Сезанн».

Хайдеггер провел параллель между Сезанном и Гераклитом (который был для него еще одной путеводной звездой), процитировав слова последнего: «Кто не ожидает неожиданного, тот не найдет сокровенного и труднонаходимого». Гераклит утверждает, что эту мудрость нельзя просто присвоить и начать использовать, как золотой прииск. Она требует открытости, восприимчивости, мироощущения, которое можно выразить словом «надежда» или «ожидание».

Для этого необходим длительный процесс самоанализа и рефлексии. «Границ души тебе не отыскать, – предостерегает нас Гераклит, – по какому бы пути ты ни пошел». Его путешествие было устремлено внутрь. И если внутренний мир неведом, то и внешний – непостижим. «Природа любит прятаться», – говорит Гераклит, и эти слова напоминают нам о Сезанне. Как писал Хайдеггер, «Сезанн sur le motif, как он сам выражался, перед горой Сент-Виктуар, знал нечто, поскольку он так и не нашел ненаходимого. Потому что его картины наполнены не бытием, а становлением». Для Сезанна ожиданию не было конца, как и не было конца неожиданному.

Стихотворение Хайдеггера, или «придумка», как он его называл, выражает философскую позицию автора. Валье в нем представляется «задумчиво-спокойным» (gelassene), причем следует заметить, что на языке Хайдеггера, то есть на немецком, слово Gelassenheit означает своего рода идеальное состояние ума. Оно подразумевает не только безмятежность и спокойствие, но также освобождение, согласие с миром. «Невзрачность» (der Unscheinbares) также имеет более глубокое значение. Помимо всего прочего, оно также включает в себя понятие земли, или грунта, – возможно, даже грунтового покрытия холста – чего-то, что само по себе незаметно, но является необходимым условием присутствия чего-то большего. Садовник достигает вершины Gelassenheit. Художник достигает «реализации» не только сущего, но и самой сущности. Не просто «вещь», но и «вещность»: то, как сущее становится сущим, мир становится миром, а пункт назначения – дорогой. Сезанн позволяет нам постичь непостижимое в его неподатливой непостижимости. Говоря словами Хайдеггера, он поэт – поэт в «изголодавшиеся по поэзии времена».

В октябре пришли дожди. Сезанн отправил Полю послание в духе Беккета:

Я продолжаю работать с трудом, но все же что-то выходит. Это самое важное, по-моему. Основой моей работы являются ощущения, поэтому, я думаю, мне трудно подражать. ‹…›Все проходит с ужасающей быстротой; я чувствую себя неплохо. Я лечусь и хорошо ем.Пожалуйста, закажи мне две дюжины кисточек, как те, что мы заказывали в прошлом году.Мой дорогой Поль, ты хочешь, чтобы я тебе сообщил хорошие новости, для этого надо бы мне быть на 20 лет моложе. Я повторяю, я хорошо ем, и мне было бы полезно немного морального удовлетворения, но это мне может дать только работа. Все мои сограждане [поганцы] по сравнению со мной. Я забыл тебе сказать, что получил какао.

Должно быть, он написал это письмо утром 15 октября. Позже в этот день во время работы его настигла гроза. Возвращаясь к дороге, он упал и пролежал без сознания несколько часов под дождем. Проходящий мимо работник прачечной отвез его в своей повозке на улицу Бульгон. Двое мужчин подняли его наверх и уложили в постель.

Следующим утром как ни в чем не бывало Сезанн вновь писал портрет Валье на террасе в Лов под лаймовым деревом: садовник в профиль, словно Моисей, утреннее солнце освещает его лоб под полями шляпы (цв. ил. 86).

Когда Сезанн вернулся домой, стало ясно, что его состояние ухудшилось. Врач посоветовал нанять мужчину, чтобы ухаживать за больным, но Сезанн и слышать об этом не желал. На следующий день он нашел в себе силы написать сердитое письмо забывчивому поставщику красок:

Прошла неделя с тех пор, как я попросил десять тюбиков жженого лака № 7, и до сих пор не получил ответа. В чем дело?Ответьте, и побыстрее, пожалуйста.

Через три дня, 20 октября, его сестре Мари пришлось отправить Полю в Париж письмо с просьбой приехать, но без Ортанс, поскольку Сезанн решил перестроить ее гардеробную комнату и сделать из нее мастерскую.

Врач порекомендовал ему соблюдать постельный режим, но он то и дело вставал с постели, чтобы добавить мазок-другой к акварели «Натюрморт с кувшином, бутылкой и фруктами», которая стояла рядом (цв. ил. 81).

Двадцать второго октября мадам Бремон отправила в Париж телеграмму: «НЕМЕДЛЕННО ПРИЕЗЖАЙТЕ ОБА ОТЕЦ ОЧЕНЬ БОЛЕН».

Но было слишком поздно. Поль Сезанн скончался в 7 утра 23 октября 1906 года. Некоторые считают, что у него был плеврит, другие уверены, что смерть наступила в результате закупорки легкого. В свидетельстве о смерти точная причина не указана. Он поклялся умереть, занимаясь живописью, и так и сделал. Рядом была лишь мадам Бремон. Она позвала соседа Ружье, он пришел и закрыл Сезанну глаза. Его жена и сын успели только к похоронам. «Кому нынче нужна безупречно выполненная смерть?» – спрашивал Рильке. Его смерть, как и его картина, была non finito.

«Салон Бугеро» облачился в траур.

Назад: 11. «Нищий средь изобилия»

Дальше: Эпилог Сезанн в цифрах