Глава 4

1894–1900

Ренуар в возрасте 53–59 лет. Маленький Жан. Растущий успех.

Развитие болезни и семейные неурядицы

После двух выкидышей – в 1890-м и двумя годами позже – Алина и Ренуар были особенно счастливы рождению своего второго сына, Жана, появившегося на свет 15 сентября 1894 года. Мальчик родился в их доме по адресу: рю Жирардон, 13, на Монмартре. Имя «Жан» никак не было связано с семейными традициями супругов, однако это очень широко распространенное христианское имя. Кроме того, его женским эквивалентом является «Жанна», имя, которое носила неведомая Алине дочь Ренуара и Лизы. Жан стал первым законнорожденным ребенком Ренуара. Через несколько дней после появления на свет Ренуар зарегистрировал его в мэрии. В свидетельстве о рождении написано: «[В] 18 округе пятнадцатого сентября 1894 года, в 11 часов вечера, в доме у отца и матери родился Жан Ренуар, мужского пола, сын Пьер-Огюста Ренуара, пятидесяти трех лет, художника-живописца, и Алины-Викторины Шариго, тридцати пяти лет, без профессии, замужней, проживающей по адресу: рю Жирардон, 13. Составлено нами восемнадцатого сентября 1894 года, в 9 утра, в присутствии ребенка, после вышеприведенного заявления отца».

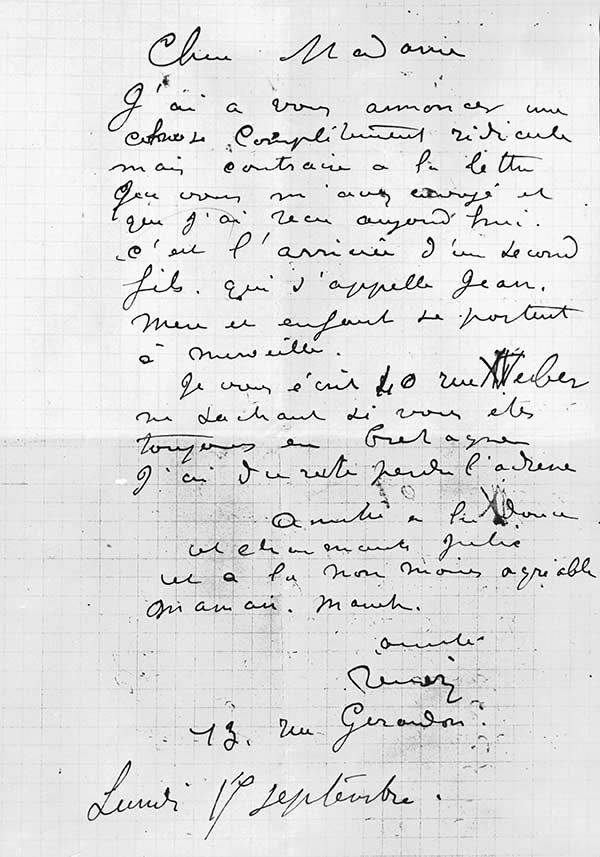

Ренуар поделился радостной новостью со множеством друзей – например, с сестрой Мюре Мари Менье: «Дорогая мадемуазель, изумительный младенец. Все в добром здравии. Всего лучшего, Ренуар». На следующий день он написал Моне: «Дорогой друг, хочу сообщить, что вчера вечером у меня родился второй сын, которого нарекли Жаном и который хорошо начал жизнь… Все здоровы, пока». Потом он сообщил Моризо: «У меня для тебя совершенно смехотворная новость… а именно, у меня родился второй сын, которого назвали Жаном. Мать и ребенок пока чувствуют себя прекрасно. Мой горячий привет дивной и очаровательной Жюли и ее не менее очаровательной матери». Моризо ответила: «Поразмыслишь еще лет десять, дорогой Ренуар, и заведешь девочку!»

Письмо Ренуара Берте Моризо-Мане. 17 сентября 1894. Частное собрание

Жана Ренуара окрестили десять месяцев спустя в церкви Сен-Пьер-де-Монмартр. В крестные отцы Ренуар пригласил младшего сына своего агента, Жоржа Дюран-Рюэля, которому тогда было 28 лет. В свидетельстве о рождении указано «Жан Ренуар», однако на свидетельстве о крещении родители добавили имя «Жорж» – в честь крестного отца. Крестной матерью Ренуар и Алина выбрали ученицу Ренуара Жанну Бодо, которой тогда было семнадцать. Через Ренуара Жанна сдружилась с Жюли Мане и ее двоюродными сестрами Жанни и Поль Гобийар. Все четверо увлекались живописью и приходили к Ренуару за наставлениями. За несколько дней до крещения Ренуар написал восприемнику: «Дорогой месье Жорж, в пятницу в 10:30, рю Жирардон, 13, чтобы быть в церкви Сен-Пьер-де-Монмартр точно в 10:45. Ренуар. Что касается коробок засахаренного миндаля [традиционный подарок гостям на французских крещениях], ими займетесь Вы. Много не надо. Это крещение мы намерены провести без помпы. После выхода из церкви – обед около полудня, чтобы дождаться доктора Бодо, который раньше прийти не может».

В 1894 году, девять лет спустя после появления на свет Пьера, жизненные обстоятельства Ренуара в корне отличались. Рождение Пьера держали в тайне, о Жане объявили во всеуслышание. Раньше Ренуар был беден, а теперь богат. Он чувствовал уверенность в своем профессиональном положении, поскольку многие американцы и французы покупали его работы. Да, стиль, в котором он работал теперь, был не слишком популярен, но Дюран-Рюэль мог предложить клиентам множество более ранних полотен. В 1894 году Жеффруа написал статью, где отметил кардинальное изменение в отношении парижан к работам Ренуара между его персональной выставкой у Дюран-Рюэля в апреле 1883 года, когда зрители отреагировали равнодушием и насмешками, и в мае 1892 года, когда его работы – среди которых было и много прежних – ждал поразительный успех. Эти перемены принесли с собой деньги, позволившие Алине и Ренуару влиться в ряды верхней прослойки французского среднего класса, состоятельной буржуазии. Им даже хватило средств на то, чтобы отправить девятилетнего Пьера в фешенебельный иезуитский пансион Сен-Круа-де-Нейи, где учились сыновья богатых парижан.

Ренуар, Алина и маленький Жан перед «Шато де Бруйар», Монмартр. 1894. Современный отпечаток с оригинала. Фотография Марциала Кайботта. Частное собрание

Почти через два года после рождения Жана, в мае-июне 1896 года, Дюран-Рюэль устроил выставку сорока двух полотен Ренуара, получившую громкое одобрение критиков. Жеффруа, написавший еще одну рецензию, высказывал свой восторг особенно красноречиво, и Ренуар поблагодарил его в юмористическом и самоуничижительном ключе: «Дорогой Жеффруа, все считают вашу статью о моей выставке великолепной. Что касается меня, я испытываю легкий стыд, чувствуя, что содержащиеся в рецензии похвалы куда выше качеством, чем их повод». Друг Ренуара, критик Натансон, также написал восторженную статью. Впрочем, один влиятельный критик, Франц Журден, высказался резко, заявив, что выставка состояла из «тридцати, или около того, удручающе слабых работ». Впрочем, мнение Журдена никак не повлияло на успех Ренуара.

Официальный брак и новообретенное благосостояние коренным образом изменили положение Алины. Ее больше не страшило, что она повторит судьбу матери и лишится мужа; Ренуар, со своей славой, не мог себе позволить исчезнуть. После рождения Жана жизнь Алины сильно переменилась, тогда как после рождения Пьера она продолжала оставаться женщиной из низов, которая растила ребенка, позировала для мужа, готовила и выполняла прочие хозяйственные обязанности почти без посторонней помощи. В тот период она, как говорилось ранее, была основной натурщицей Ренуара, он изобразил ее на десятках рисунков и картин, где запечатлена ее нежность по отношению к новорожденному сыну. В 1894 году все было иначе – Алина приняла на себя роль парижанки из среднего класса и перестала заниматься бытовой стороной материнства и домашнего хозяйства, как перестала и позировать. Из повседневных дел оставалось только то, что ей нравилось, – иногда что-то приготовить или повозиться в саду; основной ее задачей стал надзор за все растущей армией домашней прислуги. Ренуар, который до бесконечности писал Алину с маленьким Пьером, не запечатлел ее с маленьким Жаном ни на едином полотне или рисунке. До наших дней дошли лишь две фотографии, сделанные в один и тот же день Марциалом Кайботтом, братом художника. На одной Ренуар и Алина показаны стоящими перед их домом на Монмартре – она вынимает Жана из детской коляски. На другой Алина, в той же накидке и шляпе, представлена сидящей с Жаном в саду – коляска видна на заднем плане. Алине нравилась ее новая роль богатой женщины, однако эта роль изменила ее отношения с мужем, который считал себя трудягой-художником и не ощущал своей принадлежности к высшему классу. Для Ренуара важнее всего была возможность творить, а это становилось все труднее, поскольку здоровье его ухудшалось.

Алина и Жан в саду «Шато де Бруйар», Монмартр. 1894. Фотография Марциала Кайботта. Частное собрание

В новой своей обеспеченной жизни Алина наняла в дом множество слуг. В их числе была ее дальняя родственница Габриэль Ренар, которая приехала из Эссуа в Париж и стала «нянькой» Жана. Отец Габриэль был ровесником Ренуара, мать была его на год младше, – скорее всего, на Ренуара девушка смотрела как на отца. В 1894 году ей едва исполнилось 15 лет – в том же возрасте Алину выгнали из дома тети и она приехала в Париж, чтобы вместе с матерью работать швеей. Ренуару было 53 года, он был на 38 лет старше Габриэль и страдал от ревматоидного артрита. Габриэль наняли ради Жана, однако Ренуар скоро сделал ее своей основной натурщицей, причем она часто позировала с малышом. Позировала она и одна, как в одежде, так и обнаженной, – и продолжала это делать на протяжении 18 лет.

Через два года после появления Габриэль Ренуар написал большой семейный портрет в их саду на рю Жирардон. Эта картина задумывалась как основной экспонат выставки 42 работ Ренуара, которая должна была состояться в 1896 году в галерее Дюран-Рюэля, – тогда картина называлась «Портреты», но стала известна как «Семья художника». Это – последнее полотно Ренуара, на котором Алина появляется вместе с кем-то из детей, и она разительно отличается от своих предыдущих образов. Это не просто великосветская дама в дорогом платье, огромной шляпе и боа из перьев: она выглядит надменной и напряженно, без всяких эмоций смотрит непонятно куда. Примечательно, что взгляд ее не пересекается ни со взглядом других персонажей, ни со взглядом художника, ни со взглядом зрителя. Алина и Жан – два основных персонажа картины, оба круглолицые и рыжеволосые, оба в вычурных шляпах. На Пьере матросский костюмчик – примета детей из высшего класса. Девочка, стоящая справа, – возможно, дочь соседей, а возможно, заменяет собой Жанну Трео. То, что девочка вообще появилась на этом семейном портрете, намекает на то, что Ренуар изображает свою внутреннюю реальность, в которой его дочь, как и эта девочка, отделена от остальных и остается анонимной.

Поражает разница между тем, как Ренуар изображал Алину, свою натурщицу, в работах 1883 года – «Танец в Буживале» и «Танец в деревне», и Алину, свою жену, на этой картине 1896 года. На ранних работах она искрометно счастлива, красива, подвижна. Здесь – несчастна, непривлекательна, скованна. История жизни Ренуара, подтвержденная его письмами, свидетельствует о том, что он видел в Алине двух разных людей, натурщицу и жену. За тринадцать лет, отделяющих радостные полотна от унылого, Алина и Ренуар сильно переменились, отношения их стали прохладнее. Большой проблемой оказалось различие взглядов на положение в обществе и богатство. Алина мечтала жить жизнью высшего класса, Ренуар хотел совсем иного. Роберт Герберт пишет об этом: «Ренуар, сын ремесленника, затронутый восходящей мобильностью, но не забывший о своем происхождении, гордился собственным пренебрежительным отношением к материальным вещам… Даже в зрелости, достигнув благосостояния, он сохранял в своем доме патину простой мебели и поношенной одежды – своей непритязательностью они напоминали как о его юности, так и о мистическом средневековье».

На картине Ренуара Габриэль изображена заботливой и уже взрослой женщиной. Скромно одетая, она присела на корточки перед Алиной – тем самым обозначено соотношение их статусов. Габриэль нежно смотрит на Жана, поддерживая его за пояс, а мальчик цепляется за ее блузу. Она выглядит безмятежной, красивой и любящей – такими Ренуар изображал женщин, например, в «Танце в Буживале» и «Танце в деревне». А вот нелестный портрет жены говорит о том, что в их отношениях появилась трещина: Алина все настойчивее стремилась к роскошной жизни, чему Ренуар пытался противостоять.

Габриэль в возрасте 15 лет, когда она начала работать у Ренуаров. 1894. Фотограф неизвестен

Хотя друзья Ренуара знали, что Алина – его жена, она не появлялась с ним в обществе, то ли по своему решению, то ли по его, чему свидетельствует дневниковая запись Жюли Мане от 1897 года: «Месье Ренуар приходил ужинать, впереди шли две девчушки, которые сопровождают его на воскресных визитах». Отношения Ренуара с Алиной портились, он страдал от ревматоидного артрита, и в то же время его печалили и беды других: у многих его друзей и их родственников возникли серьезные проблемы со здоровьем. В декабре 1893 года он отвечает на письмо Берара – у того заболела дочь: «Сожалею, что прелестная Марта [той было 23 года] больна. В Париже тоже все не слава богу. Все вокруг болеют. Во-первых, мой друг Мэтр. Это ужасно. Болен Кайботт. Беллио и пр… да и погода дурная. Я забыл [композитора] Шабрие, всегда отличавшегося отменным здоровьем, – он в ужасном состоянии. Один Моне чувствует себя прекрасно, как всегда». Из всех перечисленных поправились только Марта и Мэтр. Кайботт, Шабрие и де Беллио умерли на следующий год, в том же году не стало и Лота. Несколько лет спустя, а именно в 1899-м, скончался друг юности Ренуара Сислей – Жюли Мане записала в дневнике: «Месье Ренуар очень опечален смертью Сислея, который был близким другом его юности и к которому он относился с неизменной приязнью, хотя они и не виделись после смерти дяди Эдуарда [Мане скончался в 1883 году]».

Смерть Кайботта стала для Ренуара особенно тяжелым ударом. Тесная дружба связывала их двадцать с лишним лет, Кайботт был крестным отцом Пьера. 21 февраля 1894 года, за несколько месяцев до рождения Жана, Кайботт скончался в возрасте 46 лет от закупорки легких. Ренуар, с которым они дружили с 1874 года, стал его душеприказчиком. Когда дело дошло до распоряжения наследством, Ренуару неудобно было признаться Моне в том, что Кайботт выбрал на эту роль именно его, – ведь это как бы свидетельствовало о том, что главой импрессионистов является Ренуар, а не Моне. Через несколько недель после смерти Кайботта Ренуар написал Моне: «Сперва я немного смутился и хотел с тобой переговорить, но теперь это представляется бессмысленным. Завещание написано очень четко, я должен выполнить его в точности». Кайботт просил Ренуара проследить, чтобы дом, который он занимал вместе со своей сожительницей Шарлоттой, достался ей. Кайботт так на ней и не женился, однако в завещании указал: «Кроме того, я оставляю принадлежащий мне домик в Пти-Женвильере мадемуазель Шарлотте Бертье».

Кайботт оставил Ренуару еще одно ответственное поручение – распорядиться его художественной коллекцией. Хотя Ренуар и был лучшим другом Кайботта, в этом собрании он занимал равное место среди других. На протяжении долгих лет Кайботт приобрел около 70 картин, среди которых оказались признанные шедевры (см. первую главу). Поначалу Кайботт делал покупки на распродажах и выставках произведений импрессионистов, прежде всего чтобы финансово поддержать своих друзей, однако впоследствии стал приобретать картины с целью передать Французскому государству – так и говорится в завещании. В нем перечислены художники, которых он хотел включить в дар; все они, помимо Моризо, представлены в его окончательном собрании. Возможно, ее работы он не приобретал потому, что из всех, чьи произведения он собирал, она была самой обеспеченной и не нуждалась в его помощи.

Кайботт прозорливо заботился о будущем своих друзей-импрессионистов, но не упомянул в завещании ни одной собственной работы. Великодушный Ренуар не мог позволить, чтобы ни одна работа Кайботта не попала в Лувр. В том же письме к Моне он продолжает: «Я хочу вернуть „Гребцов“ и попытаться уговорить Люксембург [Музей в Люксембургском саду] их взять. Мне кажется, это самая характерная картина Кайботта». Ренуар хотел не только передать картины Кайботта Французскому государству, но и поспособствовать сохранению его творческого наследия, устроив его персональную выставку. Далее он пишет Моне: «Хочу обсудить с тобой возможность устройства его выставки… Я снимаю помесячно мастерскую в доме 11 по бульвару Клиши – для хранения коллекции и встреч с комиссией». С помощью Дюран-Рюэля два художника провели эту ретроспективу – она состоялась 4–16 июня 1894 года, вскоре после смерти Кайботта, в галерее Дюран-Рюэля.

Три года встреч между Ренуаром и членами государственной комиссии, назначенной, чтобы принять или отвергнуть завещанное Кайботтом, ушли на то, чтобы дать заключение по каждой отдельной работе. Некоторые влиятельные представители художественного сообщества, равно как и рядовые зрители, были возмущены самим фактом того, что правительство допускает возможность принятия хоть каких-то из этих произведений в дар. Известный художник Жан-Леон Жером назвал завещанное «кучей дерьма». Похожее мнение высказали участники опроса, проведенного журналом The Artist среди своих читателей: дар Кайботта сочли «кучей экскрементов, включение которых в коллекцию национального музея станет публичным позором для французского искусства». В итоге государство согласилось принять сорок работ, в том числе и «Гребцов» Кайботта, хотя в завещании недвусмысленно говорилось, что принять надлежит все или ничего. Посоветовавшись с братом Кайботта, Ренуар принял предложение государства. Комиссия отвергла все остальные картины и пастели. Сегодня принятые работы – среди ценнейших экспонатов музея д’Орсе, посвященного искусству XIX века.

Утешением после смерти Кайботта в феврале 1894 года стала для Ренуара еще более близкая дружба с Моризо. В свое время он помогал ей после смерти мужа в 1892 году, а теперь Моризо помогала Ренуару справиться с потерей Кайботта. Более активное участие Ренуара в жизни Моризо и ее дочери совпало с тем моментом, когда Жюли (родившаяся в 1878 году) начала вести дневник, охватывающий период с 1893 по 1899 год. Жюли часто описывала жизнь матери – примером служит запись от марта 1894 года: «Вечером у маман были гости к ужину, месье Дега, месье Малларме, месье Ренуар, месье Бартоломе; приходили также Поль и Жанни». Поль (родившаяся в 1869 году) и Жанни (родившаяся в 1877-м) Гобийар были сиротами, дочерьми сестры Моризо Ивы Гобийар (от нее также остался сын Марсель 1872 года рождения). После смерти Ивы в 1893 году Моризо пригласила девочек переселиться к ним в дом 40 по рю Вильжюст (теперь рю Поль Валери) в Шестнадцатом округе. Жюли очень любила кузин, они сохранили близость до конца жизни.

Ренуар тоже знал этих девочек, они ему нравились, однако самую нежную приязнь он испытывал к Моризо и Жюли. В январе 1894 года он договаривался с Моризо о том, чтобы написать их с Жюли общий портрет: «Если ты выделишь мне два часа, то есть два утра или полудня в неделю, полагаю, что смогу закончить портрет за шесть сеансов максимум». На этом портрете Моризо, которой исполнилось 53 года, выглядит усталой и постаревшей. Вдова, облаченная в траур, изображена в профиль – темное платье резко контрастирует с седыми волосами; Жюли сидит на ручке материнского кресла, тревожно глядя на зрителя. Они позировали Ренуару в его мастерской на рю Турлак; иногда после сеанса он отводил их к себе домой, где Алина кормила всех обедом.

В марте Ренуар пригласил дам к ужину: «Малларме оказал мне честь поужинать со мной в следующую среду на Монмартре. Если подъем в гору вечером Вас не слишком утомит, полагаю, Вы будете рады с ним там увидеться. Придет также Дюран-Рюэль, а еще я попрошу письмом вышеупомянутого поэта пригласить и [Анри] де Ренье. P. S. Не упоминаю милую и прелестную Жюли, – разумеется, ее я жду тоже; полагаю, что Малларме будет с дочерью [Женевьевой]».

Берта Моризо-Мане с дочерью Жюли Мане. 1894. 81,3×65,4 см. Частное собрание

Менее чем через год, в конце февраля 1895-го, Жюли заболела гриппом. Она уже шла на поправку, когда от нее заразилась Моризо. Через несколько дней она скончалась. В те времена грипп нередко оказывался смертельным, а у Моризо из-за перенесенного в детстве ревматизма было слабое сердце. В день ее смерти, 2 марта, Ренуар был с Сезанном на этюдах в Жа-де-Буффане, под Эксом. Узнав о случившемся, он немедленно сел в поезд и, приехав в Париж, сразу отправился к Жюли. Уже в старости, в 1961 году, Жюли так вспоминала этот визит: «Никогда не забуду, как он вошел в мою комнату на рю Вебер и прижал меня к себе; как сейчас вижу его широкий белый галстук в красную крапинку». Ренуар был ошеломлен смертью Моризо, тяжелой утратой, которую он понес всего через год после кончины Кайботта. На следующий день после ее ухода Ренуар взял на себя обязанность оповестить друзей. Моне был на этюдах в Норвегии, поэтому Ренуар отправил сообщение его жене Алисе: «С прискорбием сообщаю, что наша близкая подруга мадам Берта Мане скончалась сегодня вечером. Я потрясен ее внезапным уходом… Похороны состоятся во вторник в 10 утра, полагаю. Оповещения не будет – она хотела, чтобы присутствовали только друзья». Писсарро он пишет: «Дорогой Писсарро. С прискорбием сообщаю о кончине нашей близкой подруги Берты Мане. Мы упокоим ее утром во вторник, в 10. Ренуар, 3 марта 1895». Похороны состоялись 5 марта 1895 года.

Через две недели после смерти Моризо Ренуар излил свои чувства в письме к Моне. Помимо глубокого горя, он высказывает тревогу за судьбу Жюли, которая в 16 лет осталась круглой сиротой. Ренуар поясняет, что заботиться о Жюли станет Поль: «Старшая кузина Поль – очаровательная девушка, очень разумная и вполне способная выполнять материнские обязанности. Бедняжечка [Жюли] очень слаба, мы за нее сильно переживаем». В том же письме Ренуар говорит, что часто бывает у Жюли, пытается ее ободрить: «Это ее слегка встряхивает. На большее пока надеяться нельзя». Он поясняет, как Моризо позаботилась о том, чтобы Жюли не осталась одна: «Кроме того, Моризо оставила значительную сумму юным кузинам Гобийар, это позволит им и дальше жить вместе с Жюли». Ренуара очень тронуло, как Моризо пеклась о дочери: «Бедняга ни на миг не утратила ясности рассудка и предусмотрела все. За несколько минут до смерти она попрощалась со всеми друзьями, никого не забыв, и попросила всех заботиться о Жюли».

Кроме того, Ренуара поразила щедрость, проявленная Моризо в отношении дочери Малларме Женевьевы, которой тогда был 31 год, – Моризо подозревала, что та до сих пор не замужем потому, что Малларме, малообеспеченный школьный преподаватель, не может собрать дочери приданое. Моризо внесла в завещание новый пункт, по которому Женевьеве полагалось небольшое приданое. Ренуар высказывает надежду, что своей добротой Моризо «скорее всего, спасла это бедное дитя от одиночества. Небольшое состояние поможет ей выйти замуж». Ренуар был очень тронут великодушием и предусмотрительностью Моризо в отношении собственной дочери, племянниц и дочери Малларме.

Жюли Мане в возрасте 16 лет. Ок. 1894. Фотограф неизвестен

Помимо прочего, переживать потерю Жюли помогало участие совместно с Ренуаром, Дега и Моне в подготовке ретроспективной выставки работ Моризо, которую Дюран-Рюэль устроил через год после смерти художницы, 5–23 марта 1896 года. Жюли помогала выбирать экспонаты и рамы к ним, планировать развеску и готовить каталог. Она записала в дневнике: «Очень трогательно, как месье Ренуар заботится о нас и как говорит о выставке маман». Примерно в феврале 1896 года Ренуар написал Жюли: «Мой дорогой дружок… Теперь тебе следует заняться рамами; начни с основных вещей. Нужно будет повидаться с Брауном, фотографом, и выяснить, сможет ли он дать нам на время мольберт. На нем можно будет повесить некоторые рисунки и акварели, если получится. Будь добра, напиши Моне, чтобы он предоставил названия для каталога. Мы спешим, а я все еще дожидаюсь фотографа. Подумай о каталоге».

Жюли стала частой гостьей в доме Ренуаров. За пять лет, минувших со дня смерти матери до 1900 года, Ренуар, согласно ее дневниковым записям, приходил к ней семнадцать раз и иногда оставался ужинать. Одиннадцать раз они встречались у других – шесть раз в 1898 году у Бодо, дважды, в ноябре 1895-го, – у Дега, в декабре 1897-го – у Малларме, в январе 1898-го – у Руара, а в ноябре 1899-го – у Анри Лероля. Жюли девять раз бывала в мастерской у Ренуара. К нему домой она приходила, обычно вместе с кузинами, десять раз к ужину и семнадцать раз просто так. Кроме того, в ноябре и декабре 1897-го он трижды встречался с девушками в Лувре.

Сблизилась с девушками и Алина. В октябре 1897 года она писала Поль: «Буйабес назначен на воскресенье, 31 октября, в полдень; пожалуйста, присоединяйтесь к нам, поскольку я устраиваю его в вашу честь. С наилучшими пожеланиями… и с изъявлениями дружбы всем вам трем. А. Ренуар. P. S. Если Шарлотта [Лекок] тоже сможет прийти, приводите ее». Алина относилась к трем сиротам с исключительной добротой. Возможно, она и сама всегда хотела дочку, а может быть, стремилась подарить осиротевшим девочкам тепло, которого сама была лишена в детстве.

Кроме того, Жюли и ее кузины путешествовали вместе с Ренуарами – с июля по декабрь 1898 года они совершили пять коротких поездок продолжительностью от одного до трех дней. Ренуары приглашали их и в более длинные путешествия. Возможно, все началось тогда, когда Ренуар пытался помочь Жюли оправиться от удара. Первая такая поездка, двухмесячные каникулы в Бретани, с августа по октябрь 1895 года, состоялась всего через пять месяцев после смерти Моризо. Через два года Ренуары начали брать всех трех девушек в ежегодные длинные путешествия: в 1897 году, с 16 сентября по 19 октября, в Эссуа; в 1898-м, с 7 сентября по 24 октября, опять в Эссуа, а в 1899-м, с 28 июля по 12 августа, в Сен-Клу. И если в письмах Ренуара к его дочери Жанне постоянно упоминаются деньги, ни в его письмах к Жюли, ни в ее дневнике на эту тему ничего нет.

Ко всем трем девушкам Ренуар относился как к собственным дочерям, по мере сил оказывая им помощь и покровительство. Когда он пригласил их в июле 1895 года в Бретань, сам он с семьей уже находился там. Чтобы добраться до места, девушкам нужно было два дня ехать на поезде – Ренуар оставил семью и встретил их в конце первого дня пути. Жюли пишет: «Мы очень волновались, увидим ли месье Ренуара. По счастью, он ждал нас на станции Шатолен и отвез в отель, где мы провели ночь». Она добавляет: «Как это великодушно с его стороны приехать и встретить нас». Через несколько месяцев, уже в Париже, она записала: «Месье Ренуар (у меня создается впечатление, что он – наш опекун) проводил нас до конки». Во время этого путешествия Ренуар много раз изображал девушек вместе.

Жюли обожала Ренуара. Она постоянно пишет о нем в дневнике, неизменно хвалит и ни разу не говорит ничего плохого. После поездки в Бретань она заметила: «Месье Ренуар все лето был так добр и очарователен; чем больше на него смотришь, тем отчетливее понимаешь, что он настоящий художник, первоклассный и невероятно умный, но при этом искренне простодушный». Четыре года, проведенных в его обществе, не уменьшили ее восхищения: «[Ренуар] так интересно говорит. Какой ум! Он видит все вещи именно такими, каковы они есть, как и в своих картинах». Под конец последнего их длинного визита к Ренуарам, в 1899 году, Жюли и ее кузины даже не хотели уезжать. Она грустно пишет: «Только что уехали от месье Ренуара, который был так мил, добр и весел все те две недели, которые мы провели в Сен-Клу. Он очень трогательно поблагодарил нас за то, что мы приехали. „Люди моего возраста редко бывают особо занимательными“, – сказал он. Мы жалели, что нужно уезжать, и надавали ему рекомендаций по поводу лечения в Эксе [на курорте Экс-ле-Бэн]». За эти четыре года девушки даже перестали стесняться и стали давать Ренуару советы по поводу его работы. В августе 1899 года Жюли записала в дневнике: «Он заканчивает автопортрет, очень хороший. Первый, который он написал, казался грубоватым, слишком много морщин; мы настояли, чтобы он убрал часть морщин, и стало гораздо больше похоже. „Кажется, мне неплохо удалось передать свои любопытные глаза“, – сказал он».

По сути, Жюли оказалась гораздо ближе к Ренуару, своему неофициальному опекуну, назначенному матерью, чем к официальному опекуну Малларме, которого видела гораздо реже и почти не упоминает в дневнике. Проведя с Ренуарами в 1897 году месяц в Эссуа, Жюли пишет: «[Ренуар] имеет сильное влияние на молодых людей, которые им восхищаются, он говорит очень философские вещи, причем с таким очарованием, что ему нельзя не поверить. Если бы только все мужчины его возраста оказывали столь благотворное влияние на молодежь. Месье Малларме слишком редко дает советы. Он может в совершенно очаровательном тоне дать этический совет и он ведет такую почтенную жизнь (месье Ренуар очень им восхищается), что ему следовало бы поучать молодых людей, но вместо этого он потворствует им… талантливые мужчины должны вести за собой молодежь». Год спустя, 11 сентября 1898-го, поэт неожиданно скончался в возрасте 56 лет. Жюли с кузинами в это время гостили у Ренуаров в Эссуа. Вскоре после смерти Малларме кузина Жанни написала Жанне Бодо: «Именно мистер Ренуар повез нас сказать последнее „прости“ нашему несчастному другу. Он [Ренуар] неизменно проявлял исключительную доброту и действительно тронул дам Малларме [жену и дочь] сильнее, чем кто-либо из множества его самых близких друзей». В очередной раз Ренуар тяжело переживал утрату близкого друга.

Смерть Малларме стала не единственной потерей за те четыре года, когда Ренуар опекал Жюли и ее кузин. Его собственная мать, овдовевшая в 1874 году, скончалась 11 ноября 1896-го в возрасте 89 лет в своем доме в Лувесьене. Маргарита Ренуар тогда жила у брата Ренуара Виктора, его сестры Лизы и ее мужа Шарля Лерэ. По мере того как мать старела, Ренуар навещал ее все чаще, задерживаясь все дольше. Иногда он брал к родственникам и Пьера. Например, прежде чем отправиться с Алиной, маленьким Жаном, Жюли, Жанни и Поль в Бретань в июле 1895 года, Ренуар написал Берару: «Я на некоторое время обосновался в Лувесьене… Вполне плодотворно работаю. Модели здесь есть, дела идут весьма хорошо». Год спустя Ренуар пишет Жеффруа, прежде чем в пятницу забрать Пьера из пансиона: «Собираюсь забрать сына в 6 вечера из Нейи, а потом вернусь в Лувесьен до… среды».

На момент смерти матери Ренуару было уже за пятьдесят, и его собственное здоровье неуклонно ухудшалось. Ревматоидный артрит прогрессировал, что проявлялось в регулярных приступах. Во время обострений Ренуар испытывал сильную боль, распухали стопы, пальцы немели, часть лица схватывал паралич. Эти испытания казались ему особенно тяжелыми, потому что мешали делать то, что он считал в жизни самым важным, – писать. Жюли Мане часто упоминает в дневнике о его нарастающей немощи, например в январе 1899 года: «Провела утро у месье Ренуара, которому велели лежать в постели из-за непрекращающихся ревматических болей. Судя по всему, он не слишком расстроен». Неделю спустя она замечает: «Месье Ренуар по-прежнему не совсем здоров. Он не может ни работать, ни выходить из дому, ревматизм все еще мучает его». Семь месяцев спустя Жюли пишет: «Самочувствие месье Ренуара меняется день ото дня. Иногда он здоров, потом распухают руки и ноги». Пятью днями позже: «Так ужасно было видеть его утром: у него не было сил повернуть дверную ручку».

Здоровье Ренуара беспокоило не только Жюли, но и всех его родных и друзей. В декабре 1893 года поэт Анри де Ренье так описывал художника: «У Ренуара лицо взволнованное и одновременно наполовину парализованное, один глаз уже почти закрыт». Впрочем, то, что Ренуар ощущал как паралич, было не настоящим параличом, а воспалением, вызванным ревматоидным артритом, из-за которого возникали отеки и неподвижность. Ренье продолжает: «Черты обострившиеся, тело исхудавшее, он кажется крайне нервным, лицо – умное, утонченное, с зоркими глазами – подергивается… С мрачным выражением и простыми движениями… Ренуар ел, делая провинциальные, деревенские жесты, – руки его уже искривились».

Хотя Ренуар и знал, что никогда не поправится, он сохранял оптимизм, упорно продолжая и работать, и жить. В еще достаточно молодом возрасте, в 58 лет, он объяснял своему агенту: «Я не упоминал о своем здоровье, потому что описать его достаточно трудно. Сегодня плохо, завтра лучше. В целом, мне кажется, я уже привык так жить. Отеки на ногах все не спадают. Я всегда предсказывал, что, когда я достигну творческой зрелости как живописец, все пойдет насмарку. Мне не на что жаловаться, могло быть и хуже». Он был признателен судьбе за то, что все еще жив. Месяц спустя, в марте 1899 года, он признался другу Берару: «Я, видимо, привык жить со своими болями. Не станет хуже – уже хорошо». И все же после каждого приступа Ренуару становилось немного хуже. Он отчетливо сознавал, что здоровье его ухудшается и что ухудшение это неизбежно. В те времена его болезнь считалась неизлечимой. Мелкая моторика постепенно утрачивалась, прописывать тонкие детали становилось все сложнее. Именно поэтому мазки его делались шире и свободнее. И все же ему еще двадцать лет предстояло жить и писать. Он упорно не давал болезни встать между ним и близкими ему людьми. Как человек чрезвычайно общительный, Ренуар, без сомнения, опасался, что безжалостная болезнь заставит родных и друзей от него отвернуться. Чтобы этого не произошло, он изо всех сил старался сохранять бодрость.

В попытках остановить развитие болезни Ренуар старался вести как можно более активный образ жизни. Чтобы не утратить координацию рук и глаз, а также ловкость, он играл в бильбоке, а ради поддержания физической формы совершал длинные прогулки. 27 октября 1895 года Жюли записала в дневнике, что Ренуар прошел пешком от своего дома на Монмартре до Нейи, забрал Пьера из школы и таким же образом вернулся обратно – всего около 12 километров. Помимо долгих прогулок, Ренуар при всякой возможности поднимался по лестнице. В апреле 1897 года они с Алиной решили переехать из трехэтажного дома на Монмартре в изысканную квартиру на пятом этаже в доме 33 по рю Рошшуар (она описана подробнее далее в этой главе). Удивительно, что все пять лет, которые они там прожили, и Ренуар, с его прогрессирующим артритом, и Алина, с ее все растущим весом, поднимались на пятый этаж по винтовой лестнице.

Одна из немногих рекомендаций, которую врачи в состоянии были дать Ренуару, состояла в том, чтобы на зимние месяцы откочевывать к югу. Чтобы смягчить страдания, Ренуар начал с 1898 года уезжать на холодное время из Парижа в сопровождении Габриэль. Алина с детьми время от времени навещала его. Судя по всему, Алина постепенно отрекалась от своей роли постоянной сожительницы и сиделки Ренуара. Каждый год Ренуар снимал новый дом на средиземноморском побережье, между Канем и Ниццей. Во время первой поездки, в феврале 1898 года, Ренуар и Габриэль провели в Кане десять дней. Вернувшись на север, Ренуар с энтузиазмом рассказывал об этих местах. На следующий год они с Габриэль прожили в Кане с февраля по апрель. Каждый год пребывание на юге становилось все более продолжительным. В 1900 году Ренуар провел там больше четырех месяцев, с января по середину мая. Он писал Жанне Бодо, что они с Габриэль «обосновались в большом, чистом, солнечном доме… в трех километрах от Грасса и в километре от Маганьоска». Впоследствии туда же приехали Алина с Жаном, Пьер же в этом году остался в парижском пансионе.

Чтобы купировать боли и частичный паралич, врачи рекомендовали Ренуару водолечение. Помимо аспирина (немецкая компания «Байер» начала к 1899 году продавать его по всему миру), водолечение было, по сути, единственным средством от ревматизма. Ренуар сопротивлялся поездкам на воды, поскольку не считал эти процедуры эффективными. Он видел, что тепло не дает долгосрочного эффекта и даже усиливает отеки. Тем не менее в августе 1899 года Ренуар, как сообщает Жюли, неохотно, но покорно отправился в Экс-ле-Бэн, в предгорьях Альп, на горячие источники, проходить двухнедельный курс лечения. Перед его отъездом она записала в дневнике: «Мы говорили про Экс – Ренуар не хочет там лечиться и принимать ванны, поскольку не верит в это. Он едет только ради того, чтобы его не упрекали в пренебрежении советами, которые ему дают. „Если лечение окажется совсем уж противным, заставлю Габриэль принимать ванны“, – сказал он нам, так как Габриэль едет с ним, а мадам Ренуар будет прохлаждаться в Эссуа». Из этого можно заключить, что Алина не хотела заниматься лечением Ренуара. Семь месяцев спустя, в письме к Жанне Бодо, Ренуар противопоставил Алину и Габриэль: «Моя жена продолжает набирать вес. Габриэль по-прежнему изумительно готовит, как – ты помнишь». Судя по всему, Ренуару это лечение было в тягость. Из Экс-ле-Бэна он написал агенту: «Я очень устал, лечение делает меня еще более нервным, чем обычно». Даже Жюли заметила, что его нервный тик сделался сильнее. В 1895 году она записала в дневнике, что он постоянно «потирает нос». Речь шла о том же нервном тике, о котором и Мюре, и мадам Бланш писали двадцатью годами раньше.

Описывая темперамент Ренуара, и Алина, и Жюли используют эпитет «взвинченный». В письме к Жанне Бодо от августа 1897 года, после того как Ренуар во второй раз сломал правую руку (катаясь в Эссуа на велосипеде с карикатуристом Абелем Февром), Алина пишет: «Дорогая Жанна, как видишь, пациент наш поправляется, особенно в смысле настроения – что просто невероятно, учитывая, насколько он всегда взвинчен… Скоро он сможет работать левой рукой». Ренуар склонен был преуменьшать серьезность травмы. На Жюли это произвело сильное впечатление, она записала в дневнике: «„В жизни все точно так же, как в искусстве, – говорит месье Ренуар, – все познается в сравнении“. Он очень спокойно переносит перелом руки, заявляет, что лучше уж это, чем что-то другое». Три года спустя, в начале августа 1899 года, Жюли пишет в дневнике касательно его артрита: «Болезнь для него тяжела, однако он, обычно такой взвинченный, переносит ее очень терпеливо».

В 1896 году Натансон опубликовал в La Revue blanche статью, где говорилось о необычайной нервности Ренуара: «Он входит, выходит, встает, садится, едва встал, как решает снова сесть, встает, отправляется на поиски недокуренной сигареты, забытой на табуретке, – нет, не на табуретке, наверное, на мольберте, нет, на столе, нет, и там нет тоже, и наконец решает скрутить новую, которую, скорее всего, тоже потеряет, еще не успев закурить».

С ухудшением здоровья нервозность усиливалась, нарастала и нерешительность. Иногда Ренуар действовал очень настойчиво, но в основном испытывал мучительные колебания. В дневниковой записи от 5 февраля 1898 года Жюли описывает один такой эпизод: «Я поехала в мастерскую к месье Ренуару, чтобы попрощаться, – он завтра уезжает на юг. Вернее, время от времени он говорит, что уезжает, а в другие моменты он вообще не знает, что будет делать. Постоянно передумывает». Ренуар все-таки уехал, и 26 февраля Жюли записала: «Месье Ренуар на этой неделе вернулся». Год спустя она сочувствовала в дневнике кому-то, кто «постоянно передумывает, как месье Ренуар».

Ренуар ловко использовал этот действительный или мнимый недостаток, выпячивая свою нерешительность даже тогда, когда на деле ее не проявлял. Тем самым он пытался избежать конфронтации. 16 августа 1900 года он принял предложение стать рыцарем ордена Почетного легиона – этой наградой правительство отметило его совокупные достижения. Он знал, что Моне придет в ярость из-за того, что он принял эту «официозную» награду. Ренуар, в отличие от Моне, не видел никакого противоречия в том, чтобы, оставаясь художником-новатором, получить знак официального признания, полезный для репутации и продаж. Подлинные свои чувства по этому поводу он высказал еще в 1881 году, когда (об этом говорилось в первой главе) орден вручили Мане: «Я поздравлю Вас как художника, пользующегося всеобщей любовью и официальным признанием». Теперь, почти двадцать лет спустя, в 1900-м, Ренуар, испытывавший по поводу этой награды самые радужные чувства, попытался смягчить ожидаемый гнев Моне, сославшись на собственную нерешительность. За неделю до принятия ордена Ренуар покаянно написал Моне: «Дорогой друг… не знаю, какая для тебя разница, наградят меня или нет. Сам ты в своих поступках проявляешь последовательность, достойную восхищения, я же и накануне никогда не могу сказать, как поступлю сегодня. Ты, полагаю, знаешь меня лучше, чем я сам, как и я наверняка знаю тебя лучше, чем ты. Так что порви это письмо, не будем больше об этом говорить, и да здравствует дружба! С наилучшими пожеланиями мадам Моне и всем твоим домочадцам. Твой Ренуар».

Притворная нерешительность Ренуара по поводу принятия ордена не смогла обмануть Моне, его очень расстроил поступок Ренуара. В день получения этого письма Моне написал своему другу и биографу Жеффруа: «Ты наверняка знаешь о награждении Ренуара. Меня оно очень опечалило, и Ренуар об этом знает, причем настолько хорошо, что даже написал мне, бедняга, письмо якобы с извинениями. Ну не грустно ли видеть, как человек с его талантом, столько лет так доблестно выживавший в этой борьбе с официальными лицами, в шестьдесят лет принимает такую награду? Жалкие существа люди! Было бы так здорово, если бы все мы остались не запятнаны этими наградами, но кто знает? Возможно, один лишь я сохраню в этом отношении чистоту – если только окончательно не выживу из ума». Помимо этого послания, Моне, судя по всему, высказал свое отвращение зятю и ученику Теодору Батлеру, а тот написал коллеге-художнику: «Видел, что Ренуар получил орден? Мистер Моне глубоко возмущен». Несмотря на недовольство поступком коллеги, Моне не разлюбил Ренуара. Год спустя он пишет другу, жившему на юге неподалеку от Ренуара: «Видишь ли ты иногда Ренуара, поправилось ли его здоровье? Если бы принятие этой цацки – ордена Почетного легиона – могло совершить чудо и вылечить его, я простил бы ему его слабость».

Впрочем, хотя Моне и другие либералы-бунтари и осудили Ренуара, его более консервативные друзья были очень довольны, что он удостоился этой чести и не отверг награду. В письме к агенту художник шутит: «Да, дорогой Дюран-Рюэль, я – преступник. Остается надеяться, что фирма Дюран-Рюэль устроит сбор средств, чтобы приобрести мне почетный трон [имеется в виду унитаз]». Берар не только одобрил решение Ренуара, но и сам принял ту же награду. В письме, подтверждающем, что он согласен получить награду (1900), Ренуар пишет: «Я выбрал месье Поля Берара, кавалера ордена Почетного легиона, проживающего в Париже, рю Пигаль, 20, выступать моим представителем при получении награды в качестве кавалера ордена Почетного легиона». (Ренуар перестал притворяться нерешительным, когда позднее ему предложили в Легионе более высокие степени членства: в 1911 году – офицера, в 1919 году – командора, их он принял с радостью; см. шестую и седьмую главы.)

Вера Ренуара в эту давно учрежденную награду служит показателем его неколебимого консерватизма, который с возрастом только усиливался. Хотя некоторые из его друзей-импрессионистов, например Писсарро и Моне, с презрением относились к работам, выставленным в Лувре, Ренуар испытывал глубокое почтение к великим мастерам прошлого. В Италии он осматривал фрески, и они служили ему вдохновением, а в Париже часто водил Жюли, Жанни, Поль и Жанну Бодо в Лувр, где они копировали картины. Например, в декабре 1897 года Жюли записала в дневнике: «Месье Ренуар навестил нас в Лувре. Дал Жанне прекрасный урок, указал, что нужно выбрать определенный фрагмент и закончить за один раз. Сказал, что Энгр всегда писал торсы за один раз, а на следующий день, если понадобится, начинал заново».

Жюли были особенно близки старомодные взгляды Ренуара. Она происходила из богатой консервативной семьи, ее окружали друзья, разделявшие ее мировоззрение. Она даже придерживалась традиционного представления, что женщины – неровня мужчинам, о чем свидетельствует вот такая запись: «Месье Ренуар был очарователен, обаятелен и любезен – женщинам такое не дано». Жюли не раз одобрительно отзывалась о консервативных взглядах Ренуара. В сентябре 1897 года она сообщает: «Месье Ренуар изругал все новейшие механические приспособления, сказав, что мы живем в эпоху упадка, когда люди думают только о том, как бы ездить со скоростью в десятки километров в час; что в этом нет никакого смысла; что автомобиль – идиотское изобретение; что нет никакой нужды передвигаться так быстро; что все это приведет к переменам… Рабочие больше не способны размышлять и совершенствоваться… Какой смысл носиться с такой скоростью?.. Разве месье Ренуар не прав? Какой глубокий ум, он всегда говорит такие мудрые вещи». Ренуар, происходивший из ремесленной среды, страшился индустриализации, которая грозила заменить рабочих машинами. После публикации в 1859 году книги Дарвина «Происхождение видов» наука начала выходить на первый план во всех сферах жизни, и Ренуара это ужасало. В этом есть свой парадокс, учитывая, что с 1868 по 1877 год Ренуар стоял во главе авангардного течения в искусстве. На тот момент выбор повседневности в качестве сюжета картины, как, например, для «Бала в Мулен де ла Галетт», 1876, был такой же новацией, как и стиль Ренуара, с его ощущением свободы и произвольности, с яркой и светлой палитрой, с фактурным, динамичным мазком, свободной композицией и расплывчатыми, нечеткими формами. Консервативные критики решительно отвергли эту картину как из-за сюжета, так и из-за стиля. Однако к 1878 году Ренуар отошел от авангардного импрессионизма, а к 1884-му отказался и от бытовых сюжетов. Так что, наверное, нет ничего особо удивительного в том, что он не жаловал современность и в других ее проявлениях.

Самое сильное неприятие у Ренуара вызывал конвейер, поскольку такое массовое производство представлялось ему антитезой подлинного ремесла: «Он говорил о социализме [пишет Жюли Мане в июле 1899 года], который наносит огромный вред: „Он отобрал у людей, у рабочих все. На место религии, которая служила для них таким утешением, пришли лишние двадцать пять сантимов в день. Чтобы рабочий жил счастливее, не нужно сокращать ему рабочий день на несколько часов, потому что человек, не занятый делом, сбивается с пути, – свободные часы рабочий станет проводить в питейном заведении. А нужно дать ему работу менее однообразную. Рабочие давно уже не делают ничего интересного. В старые времена он сколотил бы стул по своему разумению и с удовольствием; теперь один изготавливает ножки, другой ручки, а третий их собирает. Они пытаются все делать как можно быстрее, чтобы заработать“».

Особенно противоречивым примером консерватизма Ренуара стала его реакция на «дело Дрейфуса» – общественно-политический кризис, разразившийся в 1895–1906 годах во Франции и охвативший большую часть Европы. Речь шла об офицере-еврее из Эльзаса-Лотарингии, капитане Альфреде Дрейфусе, ложно обвиненном в продаже французских военных тайн немцам. В 1894 году Дрейфуса осудили за измену и приговорили к заключению на Чертовом острове. На самом деле свидетельства, которые заставили тайный военный трибунал вынести Дрейфусу обвинительный приговор, сфабриковал майор французской армии граф Вальсен-Эстерхази. С 1895 года, когда Дрейфус терпел унижения в Парижской военной школе, и на протяжении 11 лет, до момента, когда то же заведение воздало ему почести как кавалеру ордена Почетного легиона, по Франции прокатывалась волна оголтелого антисемитизма. Все это происходило на фоне давно укоренившегося подспудного антисемитизма, который был тогда силен почти во всех европейских странах.

Ренуар принимал участие в «деле Дрейфуса» в качестве антидрейфусара – в основном по причине своего политического консерватизма и страха перед анархизмом. Учитывая, что он осуждал современность, жил в окружении друзей-консерваторов и всегда стремился разделять общее мнение, нет ничего удивительного, что он оказался среди гонителей Дрейфуса. Надо помнить, что так же поступили 90 % французов, в том числе друзья Ренуара – Дега, Форен, Гийомен, Жюли Мане, Роден, Анри Руар, четверо сыновей Руара и Поль Валери. Впрочем, в случае с Ренуаром антидрейфусарство не равнялось антисемитизму, если определять антисемитизм как ненависть к евреям и их дискриминацию как национальной, этнической, религиозной или расовой группы. В 1984 году я опубликовала книгу «Ренуар: его жизнь, искусство и письма», в которой, основываясь на письмах Жюли Мане, я пришла к выводу, что Ренуар был антисемитом. Однако теперь, посвятив еще тридцать лет изучению биографии Ренуара, прочитав еще две тысячи писем его, к нему и о нем, тщательно изучив его личность и характер, я изменила мнение и более не считаю, что это так.

Тем не менее в разгар «дела Дрейфуса» Жюли Мане заносила в свой дневник высказывания, которые характеризуют Ренуара как антидрейфусара. В 1898 году она пишет: «…была сегодня в мастерской Ренуара, там обсуждали „дело Дрейфуса“ и евреев. „Они приезжают во Францию зарабатывать деньги, но, если приходится еще и драться, прячутся за деревом, – сказал месье Ренуар. – В армии их много, потому что евреи любят щеголять в форме… «Дело Дрейфуса» просят обнародовать, но некоторые вещи просто нельзя говорить вслух. Люди не хотят понимать таких вещей“, – добавил он. Кроме того, месье Ренуар прошелся по Писсарро, „еврею“, у сыновей которого нет гражданства, и они нигде не будут служить в армии. „Живучие они, эти евреи. Жена Писсарро не еврейка, а все дети евреи, еще почище своего отца“». Патриотичный Ренуар, служивший в армии во время Франко-прусской войны, негодовал по поводу того, что дети Писсарро, соблюдающие традиции евреи, были освобождены от военной службы по религиозным соображениям. Он позволяет себе расистские высказывания, однако в них не звучит ненависти. Далее мы увидим, что на тех же принципах строилось и его поведение. Что касается использования неприемлемой лексики, тому было четыре причины.

Во-первых, в конце XIX – начале XX века предвзятое отношение к евреям было в Европе совершенно обычным делом. Во Франции особенно, поскольку там еще остро переживали случившееся двадцатью годами ранее унизительное поражение со стороны Германии во Франко-прусской войне, в результате которого Эльзас и Лотарингия, родина Дрейфуса, отошли к Германии. Мысль о том, что кто-то может продавать военные тайны немцам, была для подавляющего большинства французов красной тряпкой, а еврейское происхождение Дрейфуса только подстегивало негодование зараженной предрассудками общественности. Большинство французских газет (на которые были подписаны более двух миллионов человек) заняли антидрейфусарскую позицию и подтвердили вину Дрейфуса; многие мелкие газеты (с числом подписчиков в 200 тысяч) сохранили веру в его невиновность. Среди дрейфусаров оказались Кассатт, Шарпантье, Малларме, Мирбо, Моне, Писсарро, Синьяк и Золя. 13 января 1898 года, когда «дело Дрейфуса» уже сотрясало Францию на протяжении четырех лет, Золя опубликовал в дрейфусарской газете L’Aurore «письмо к президенту республики» под названием «Я обвиняю», в котором заклеймил французских генералов и сановников за то, что они засудили ни в чем не повинного человека и совершили еще более страшное преступление: представили в доказательство своего вердикта лживые и неполные свидетельства, поскольку заранее знали, что Дрейфус невиновен.

Во-вторых, антисемитские высказывания Ренуара проистекали из его политического консерватизма, неколебимого патриотизма и страха перед анархизмом, за который ратовал Писсарро. Что касается последнего, Ренуар очень переживал, что связь с анархизмом может пагубно сказаться на стоимости его работ. Как и Сезанн, Ренуар был убежден в виновности Дрейфуса; оба художника были заядлыми националистами и безоглядно доверяли французским чиновникам, военным и прессе. Невиновность Дрейфуса показала бы слабое место во французской военной машине, а это националистам, вроде Ренуара и Сезанна, представлялось неприемлемым, вне всякой зависимости от религиозной принадлежности Дрейфуса.

Впрочем, у других консервативных друзей Ренуара национализм был далеко не единственной причиной выступать против Дрейфуса и дрейфусаров. Например, двое очень на тот момент близких друзей Ренуара, Дега и Жюли Мане, были, вне всякого сомнения, одновременно и антидрейфусарами, и ярыми антисемитами. Антисемитизм Дега превосходил все границы. К 1895 году Дега, на тот момент частично потерявший зрение, начал заставлять свою служанку Зою читать ему вслух антисемитскую ежедневную газету La Libre Parole. На волне общественного беспокойства, вызванного «делом Дрейфуса», он рассорился с друзьями детства – евреями Алеви, хотя они довольно давно перешли в католицизм. 5 ноября 1895 года Даниэль Алеви записал в дневнике: «[Дега] страстно уверовал в антисемитизм». Жюли Мане также принадлежала и к антидрейфусарам, и к антисемитам – это видно из ее дневника. В январе 1900 года состоялась ее помолвка с Эрнестом, одним из четверых сыновей Анри Руара, – все в этой семье были оголтелыми антидрейфусарами. Подтверждением антисемитизма Жюли служит и ее дневниковая запись от сентября 1899 года – она пишет о пожертвовании, которое она сделала совместно с пятью подругами: «Мы, шесть молодых девушек, посылаем скромную сумму в шесть франков в La Libre Parole, чтобы поддержать рабочих из Виллетт и фонд репатриации евреев в Иерусалим».

В-третьих, общественно-экономическое положение Ренуара и его происхождение тоже способствовали поддержке антидрейфусаров. Как говорилось выше, его деда по отцу бросили родители и его взял к себе в дом сапожник, поэтому Ренуар всегда чувствовал себя чужаком в обществе более состоятельных, лучше образованных и обладающих более широкими связями друзей-импрессионистов, большинство из которых принадлежали к высшему классу и лишь несколько – к среднему. В мире искусства вообще преобладали люди из высшего класса, и Ренуар ощущал себя отщепенцем, взирающим на это изысканное общество со стороны. Чтобы оправдать свое присутствие в этом кругу, Ренуар зачастую поддерживал общее мнение. Высказать свое несогласие со всеми значило бы подчеркнуть свое отличие от остальных людей мира творчества и тем самым отграничить себя от него. Ренуар, как чужак, не мог позволить себе дистанцироваться еще сильнее.

И наконец, антидрейфусарство Ренуара можно объяснить его привычкой манипулировать другими – ведь эта точка зрения была большинству ближе. Среди тысяч сохранившихся писем Ренуара наиболее оголтелым выглядит одно, адресованное Берару и отправленное примерно в 1899 году, в разгар «дела Дрейфуса» и еще до того, как Ренуар сдружился с Бернхаймами: «Дорогой друг, Дюре (все то же „дело Дрейфуса“) защищает Бернхаймов, омерзительных евреев, от Дюран-Рюэля. Когда я его, Дюре, увижу, я скажу ему, чтобы не совал нос куда не надо. Такого человека больше нельзя приглашать к себе. Всего лучшего, Ренуар. Возможно, Бернхаймы обещают более высокую комиссию, это пока секрет». Ренуар расстроен, поскольку подозревает, что Дюре пытается продать некоторые его работы Бернхайму, а не Дюран-Рюэлю, который был на тот момент основным агентом Ренуара. Это письмо выглядит расчетливой попыткой предупредить Берара о том, что, если и он захочет продать какие-то из своих сорока картин Ренуара, он должен обращаться к Дюран-Рюэлю, в противном случае Ренуар рассердится на него так же, как и на Дюре. Сегодня такие высказывания назвали бы ксенофобскими и они звучат гораздо реже; во времена Ренуара, особенно по ходу «дела Дрейфуса», это никого не удивляло.

Высказывания Ренуара необходимо рассматривать в контексте его поведения в отношении евреев до, во время и после окончания «дела Дрейфуса». Нужно признать, что в его поступках не просматривается никакой ненависти. Вспомним уже известное из предыдущих глав: в юности он четыре-пять лет отработал в фарфоровой мастерской, принадлежавшей братьям-евреям Леви. Когда ему было двадцать, его брат Пьер-Анри женился на дочери своего работодателя, еврейке Бланш-Мари Бланк. Ренуар всю жизнь поддерживал отношения с Анри и Бланш. В 1870-е и начале 1880-х у Ренуара, благодаря его покровителям Шарпантье, Дюре и Эфрусси, появилось множество заказчиков-евреев, которым он писал портреты. Даже в разгар «дела Дрейфуса», в 1898 году, он охотно обедал в доме своего друга, еврейского писателя Таде Натансона (см. далее). Кроме того, Ренуар дружил и с другими евреями, в том числе с Арсеном Александром, Шарлем Эфрусси, Катюлем Мендесом и Клодом Роже-Марксом; среди его заказчиков-евреев были Каэн д’Анвер, Фульды, Альфен, Нуньес, Стора и Мендес.

В рамках этого обсуждения стоит очертить непростые отношения Ренуара с Писсарро. Писсарро был его собратом-импрессионистом, с которым Ренуар дружил сорок лет, до самой смерти Писсарро в 1903 году. На картине Ренуара 1876–1877 года, где изображены художники в его мастерской, присутствует и Писсарро – его лысая голова показана в профиль. Писсарро был родом из еврейской семьи среднего класса, потом стал агностиком и женился на нееврейке; тем не менее, как уже было сказано выше, дети его продолжали исповедовать иудаизм. Благодаря дружбе с Писсарро Ренуар в 1883 году получил и с благодарностью принял заказ на портреты членов семьи состоятельного кузена Писсарро, Альфреда Нуньеса. На следующий год Ренуар познакомился с другим кузеном Нуньеса, Лионелем, который помог ему написать манифест для «Общества нарушителей правил». Через несколько лет между Ренуаром и Писсарро возникли трения, поскольку их творческие пути разошлись. Ренуар начал экспериментировать с энгровским импрессионизмом, который Писсарро публично отверг, а сам Писсарро обратился к пуантилизму – стилю, который Ренуару не нравился. И в этот период, и позднее всем известный анархизм Писсарро пугал Ренуара, неизменно остававшегося патриотом Франции и приверженцем французского национализма. По сути, в 1881 и 1882 годах не только Ренуар, но также и Моне с Кайботтом считали политические взгляды Писсарро и его друзей, Гогена и Гийомена, чересчур революционными. Симпатии Писсарро к анархизму были настолько широко известны, что в 1894 году ему пришлось бежать в Бельгию, чтобы спастись от устроенной в Париже облавы на анархистов. Жюли Мане записала в своем дневнике в октябре 1897 года: «Также говорили о Натансонах. Месье Ренуар сказал, что очень опасно поддерживать анархистов, таких как Фенеон, которые занимаются литературой и только и дожидаются возможности броситься в политику, – рано или поздно они совершат что-нибудь ужасное. Полагаю, что он прав. Писатели слишком часто поддерживают недостойные начинания, тогда как художники – люди более здравомыслящие. Впрочем, Писсарро – анархист».

Ренуар и Жюли Мане настороженно относились к Писсарро из-за его анархизма, а Дега – из-за еврейского происхождения. Поль Синьяк вспоминает один инцидент, случившийся в феврале 1898 года: Дега и Ренуар шли вместе по улице и заметили, что к ним приближается Писсарро. Дега перешел на другую сторону улицы. Поскольку Дега был ему более близким другом, Ренуар последовал за ним, чтобы не встречаться с Писсарро. Синьяк пишет в дневнике: «Он [Писсарро] сказал мне, что после всех этих антисемитских событий Дега и Ренуар его избегают и больше не здороваются. Что может твориться в головах у этих умных людей, с чего они так поглупели?» В этой ситуации желание Ренуара не обидеть Дега подпитывалось обидой на Писсарро за его анархизм. После этого Дега больше никогда не разговаривал с Писсарро. Ренуар повел себя грубо, мелочно и лицемерно – это пример его соглашательства и влияния на него тогдашней политической ситуации. Хотя особо тесной дружбы между ними никогда не было, Ренуар и Писсарро сохраняли взаимное уважение и периодически взаимодействовали по рабочей необходимости. Около 1900 года Ренуар написал портрет Писсарро, который подписал «О. Ренуар», словно желая подтвердить свое дружеское расположение.

Пьер Боннар, Циприан и Ида Годебские, Таде и Мизиа Натансон и Ренуар в саду поместья Натансонов в Вильнев-сюр-Йон, вечер после похорон Малларме (11 сентября 1898). Желатино-серебряная печать. Фото Альфреда Атис-Натансона. Собрание Вайан-Шарбонье

Когда Писсарро умер в ноябре 1903 года, еще до завершения «дела Дрейфуса», Ренуар, находившийся на этюдах на юге Франции, вернулся поездом в Париж, чтобы посетить похороны на кладбище Пер-Лашез. Дега же сказал родным Писсарро, что он болен, – это был стандартный его предлог, когда он решал не ходить на похороны бывших друзей-евреев. Будь Ренуар антисемитом, он тоже мог бы отговориться болезнью (что в его случае было бы правдой), однако дружба его с Писсарро была достаточно тесной, чтобы он счел необходимым прийти на похороны.

Как это ни парадоксально, но именно дружба Ренуара с Бернхаймами является самым красноречивым доказательством того, что он не был антисемитом. Дружеские отношения между Ренуаром и торговцем картинами Александром Бернхаймом, равно как и двумя его сыновьями, Жоссом и Гастоном Бернхайм-Жён (обоим на тот момент было по 25 лет), завязались в 1895 году. Дружество Ренуара и Бернхаймов растянулось на двадцать пять лет, до смерти художника, свидетельство тому – 38 его писем к Бернхаймам за 1898–1919 годы, а также письма, написанные от его имени Габриэль и Пьером. Ренуар давал Бернхаймам ценные профессиональные советы: например, в 1909 году он сообщил, что мадам Каэн д’Анвер решила переместить большой портрет своих дочерей кисти Ренуара, который выставлялся на Салоне в 1881 году, в помещение прислуги в их доме на авеню Фош, так как пришла к выводу, что картина ей не нравится. Бернхаймы отыскали портрет и приобрели его в том же 1909 году, а потом он 31 год оставался в их личном собрании. В 1912 году, когда Ренуар уже не мог ходить, Жосс и Гастон привезли в Париж венского врача, чтобы попытаться вылечить Ренуара от ревматизма. О близости Ренуара к Бернхаймам можно судить по тому, что после смерти художника в 1919-м его сын Жан отправил телеграмму, оповещающую о его кончине, Бернхаймам на дом, а не в контору.

Бернхайм вошел в число трех основных агентов Ренуара, наряду с Дюран-Рюэлем и Волларом. В 1895 году двое его сыновей начали приобретать работы Ренуара для своих личных коллекций. В 1898-м Ренуар уже писал письма месье Бернхайму. Потом, в самый разгар «дела Дрейфуса», в январе-феврале 1900 года, Ренуар совместно с Бернхаймами организовал крупную выставку, где было представлено 68 его работ. Если бы Ренуар был антисемитом, вряд ли бы Бернхаймы захотели выставлять его произведения у себя в галерее, да и Ренуар не согласился бы на персональную выставку у самых известных евреев – торговцев картинами в Париже. Оставшиеся девятнадцать лет своей жизни он продолжал сотрудничать с Бернхаймами: его работы были представлены на пятнадцати выставках в их галерее, в том числе и на второй персональной, в 1913-м, где экспонировалось 42 работы. В случае с Бернхаймами дела Ренуара говорят громче слов. Хотя он как минимум один раз нелицеприятно высказался об этом семействе, что процитировано выше, его дружба и профессиональные отношения с его членами показывают, что предубеждение не переходило в ненависть. Этот пример, равно как и свидетельства о его долгосрочных отношениях и с Бернхаймами, и с другими евреями, друзьями и коллегами, однозначно говорит о том, что Ренуар не был антисемитом.

Дружеские связи, вроде тех, которые возникли у него с Бернхаймами, всегда были самой сутью жизни Ренуара и становились еще ценнее с неуклонным развитием его болезни. Друзья оказывали ему моральную поддержку, необходимую, чтобы работать и дальше. Да, он жил и путешествовал в окружении целой свиты слуг, членов семьи, а также своей сиделки и натурщицы Габриэль, но ему были жизненно необходимы друзья-мужчины, находящиеся вне пределов семейного круга. В 1900 году он так объяснял это своему патрону Галлимару: «В моей жизни не хватает мужчин. По вечерам все немного однообразно». К тому моменту, когда у него вырвалась эта жалоба, самые важные спутницы жизни его уже покинули. Лиза ушла от него около 1872 года, душевные в прошлом отношения с Алиной, продлившиеся с 1878 по 1890 год, стали натянутыми, хотя и продолжались (сыновья Жан и Клод родились в 1894-м и 1901-м), человеческая и профессиональная дружба с Моризо оборвалась после ее смерти в 1895-м, а в 1900-м прекратилось и тесное общение с Жюли и ее кузинами – Жюли и Жанни вышли замуж.

Все эти годы Ренуар путешествовал в обществе друзей. В 1892 году он ездил с Галлимаром в Испанию, с ним же два года спустя – в Голландию и Лондон. В 1896-м, через три года после смерти Кайботта, они с братом Кайботта посетили вагнеровский оперный фестиваль в Байройте и осмотрели музеи Дрездена. В октябре 1898 года Жюли записала в дневнике: «Месье Ренуар в Голландии вместе с [художником Абелем] Февром, сыном Дюран-Рюэля, месье Бераром и Э. [неустановленное лицо]». Они остановились в Амстердаме и съездили в Гаагу посмотреть большую выставку Рембрандта. Тем не менее эти поездки не могли заполнить пустоту, оставленную в сердце Ренуара смертями Кайботта и Моризо. Однако в 1894-м Ренуар познакомился с двумя мужчинами, которые постепенно заполнили образовавшийся вакуум, – с Амбруазом Волларом и Альбером Андре, притом что оба были значительно моложе живописца. Когда они познакомились, художнику Андре было 25, а торговцу картинами Воллару – 28, по возрасту они были ближе к старшему сыну Ренуара Пьеру (тогда девятилетнему), чем к пятидесятитрехлетнему художнику; в каком-то смысле они стали Ренуару сыновьями.

С Андре Ренуар познакомился на Независимой выставке 1894 года, где были представлены работы молодого художника. Андре на тот момент уже был клиентом Дюран-Рюэля и еще раньше попал под творческое влияние Ренуара; об этом свидетельствуют яркие цвета, свет, щедро заливающий бытовые сценки, а главное – оптимистическое настроение его работ. В последующие годы Андре проводил много времени с Ренуаром, часто также в обществе молодой художницы Маргариты Корнийак по прозвищу Малек, которая впоследствии стала женой Андре. Андре и Малек очень любили Ренуара и, по сути, вошли в его семейный круг.

Кроме того, Ренуар по-отечески интересовался первыми шагами Воллара на поприще торговли произведениями искусства. С самого момента их знакомства Ренуар чувствовал родство душ с молодым человеком. Воллар был на 27 лет моложе Ренуара – первый сын художника, отданный когда-то на усыновление, Пьер Трео был его ровесником. Воллар был креолом, он родился и вырос на острове Реюнион, к востоку от Мадагаскара, бывшем французской колонией. В 19 лет он отправился изучать право в Монпелье, в Центральной Франции. Два года спустя, в 1887-м, он перебрался в Париж, чтобы продолжить учебу, но скоро бросил юриспруденцию и начал торговать произведениями искусства. Молодой Воллар, возможно, заставлял Ренуара вспомнить себя в молодости – он тоже был чужаком, который за счет своих способностей сумел войти в замкнутый на себе мир искусства. У Ренуара были тайные отношения с незаконной дочерью, а Воллар вел тайную жизнь с Мадленой де Галеа, урожденной Моро, тоже креолкой, родившейся на Реюнионе в 1874 году. Они были друзьями детства. Мадлена приехала в Париж раньше Воллара и вышла замуж за дипломата Эдмона де Галеа. Оказавшись в Париже, Воллар некоторое время жил в доме у де Галеа. Ходили слухи, что сын Мадлены, Робер де Галеа, был сыном Воллара. В своем завещании от 1911 года Воллар назвал семью де Галеа в числе своих наследников. Нестандартные отношения Воллара с мадам де Галеа и его сыном, возможно, напоминали Ренуару его собственные отношения с дочерью.

Ренуар так сблизился с Волларом, что в конце концов поделился с ним тайной существования Жанны, хотя никогда не рассказывал про нее Дюран-Рюэлю, истовому католику и вдовцу с пятью детьми, который был старше художника на десять лет. В 1899 году Ренуару потребовался ответственный, легкодоступный человек, через которого он мог бы общаться с мэром городка, где жили Жанна и Луи. Видимо, тогда Ренуар признался Воллару, что мадам Робине – его дочь. Видимо, поскольку Ренуар время от времени просил Воллара о помощи в делах, связанных с дочерью, он чувствовал себя в долгу и достаточно охотно исполнял поручения Воллара. Свое восхищение как работами Ренуара, так и их ценностью в денежном выражении Воллар успел продемонстрировать еще в 1892-м, за два года до их знакомства: он приобрел «Обнаженную» 1880 года за 250 франков. В 1893 году он попросил за нее 400 франков, но продал только в 1898-м, зато за 2 тысячи. (В конце концов Воллар выкупил эту картину и в 1910-м перепродал Родену за 20 тысяч, то есть почти в сто раз дороже исходной цены.)

В 1894 году Ренуар и Писсарро склонили Воллара к тому, чтобы начать сотрудничать с Сезанном, от которого Дюран-Рюэль продолжал отказываться. Энтузиазм двух зрелых художников убедил Воллара. В ноябре 1895 года он устроил большую выставку – 150 работ Сезанна, во время которой Писсарро признался сыну: «Мой энтузиазм – ничто рядом с энтузиазмом Ренуара». Впрочем, в этот период у Сезанна случались периодические приступы иррационального поведения, в силу чего они с Ренуаром отдалились друг от друга. В январе 1896 года Писсарро известил сына: «Право же, это очень похоже на то, что произошло с Ренуаром. Похоже, что [Сезанн] обозлился на всех нас: „Писсарро старый дурак, Моне – хитрюга… Я единственный человек с нужным темпераментом. Единственный знаю, каким должен быть красный цвет!“…Доктор [Ожиар] заверил нас… что он нездоров и не надо обращать внимание, он за себя не отвечает. Как ужасно, что человек, обладающий столь великолепным темпераментом, настолько лишен внутренней устойчивости». Несмотря на чудачества Сезанна, Воллар в итоге продал 680 его работ, то есть две трети всего его наследия. Став агентом Сезанна, Воллар заработал огромные деньги и приобрел репутацию видного и уважаемого торговца.

Хотя их дружба с Волларом все крепла, Ренуар хранил верность агенту, с которым работал двадцать один год, впрочем некоторые свои работы он предпочитал отдавать новому другу. Своим знакомым Ренуар всегда дарил или продавал работы напрямую, однако он боялся, что Дюран-Рюэль может обидеться, если он будет передавать или продавать картины другому торговцу, пусть даже и близкому другу. Тем не менее он охотно продавал Воллару незначительные вещи, например двадцать небольших работ за 1400 франков в октябре 1895 года. Кроме того, Ренуар обменивал свои произведения на равноценные, принадлежавшие Воллару. Таким образом, в 1894 году он приобрел две акварели Моне за 350 франков, а в 1896-м – несколько работ Сезанна, в том числе «Красные скалы», «Сиреневые холмы», «Пастораль» и «Гору Сент-Виктуар», – каждая была оценена в 2 тысячи франков. За последнюю Ренуар готов был отдать Воллару одну из своих ранних импрессионистических работ, «Влюбленные» (1875).

Кроме того, Воллар заказывал Ренуару литографии, как цветные, так и монохромные. Примерно в 1894 году Ренуар изобразил Жюли и Жанни на гравюре «Шляпная булавка», которая была потом использована в качестве иллюстрации в книге Жеффруа 1894 года «Художественная жизнь». Через три-четыре года Воллар договорился о том, чтобы опытный гравер Огюст Кло помог Ренуару перевести это изображение в цветную и монохромную литографию, и она стала одной из самых популярных гравюр Ренуара. Воллар не только продавал оттиски с эстампов и литографий Ренуара, но и публиковал их.

В сентябре 1897 года, когда Ренуар второй раз сломал правую руку, Воллару пришлось вести дела с Алиной. Услышав о травме, крестный отец Жана, Жорж Дюран-Рюэль, написал Ренуару: «Я узнал, что с Вами произошел несчастный случай, Вы сломали руку; надеюсь, что все встанет на свои места и через какое-то время Вы опять сможете нормально ею пользоваться. Вам с ней явно не везет – отец сказал, что Вы однажды ее уже ломали». 7 сентября 1897 года Алина, от имени Ренуара, написала Воллару: «Я получил посланные тобой 300 франков. До конца октября останусь в Эссуа. Если будут какие-то сногсшибательные продажи, пожалуйста, пришли мне что сможешь». Примерно в это время, через год после смерти матери Ренуара, Алина рассказала Воллару о многих ранних работах Ренуара, которые по-прежнему хранились у родных художника в доме у его матери. Воллар съездил в Лувесьен и подчистую скупил эти работы. Кроме того, он приобретал работы Ренуара у других владельцев, в том числе у Винсента Ван Гога, восхищавшегося Ренуаром. После смерти Винсента в 1890 году и его брата Тео в 1891-м Воллар обратился к невестке Винсента Йоханне Ван Гог-Бонгер и в 1897 году приобрел три работы Ренуара.

Через несколько лет после знакомства с Волларом и Андре в жизнь Ренуара вернулся старый друг, до того несколько отдалившийся. Жорж Ривьер был его добрым приятелем в середине 1870-х, в годы импрессионизма, но после этого редко появлялся в жизни Ренуара. Однако в 1897 году жена Ривьера, Мария-Ева Яблоцкая, умерла от туберкулеза, оставив Ривьеру двух юных дочерей, Рене и Элену, двенадцати и пятнадцати лет. Ривьер начал восстанавливать связи со старыми друзьями, он и его дочери сблизились с Ренуарами. Возможно, Алина обрадовалась знакомству с девочками, ведь она с удовольствием принимала у себя Жюли и ее кузин и относилась к ним с неизменной добротой. Что до Жюли, Жанни и Поль, они в свою очередь все сильнее привязывались к Алине. 17 ноября 1897 года в Париже Жюли записала в дневнике: «Навещали мадам Ренуар, которая опять уезжает в Эссуа. Она была с нами очень мила, а Жан такая прелесть». Месяц спустя Жюли пишет: «Ужинали у Ренуаров… Мадам Ренуар крайне любезна. Она действительно к нам привязалась, и мы очень долго болтали о ее родных краях».

Алина явственно страдала ожирением, и Жюли часто пишет об этом в дневнике. Например, в Эссуа в сентябре 1897 года она отмечает: «Приходила невестка месье Ренуара с сыном; мне больше нравится мадам Ренуар, откровенно толстая и похожая на крестьянку. Эта другая толста, но без округлости и выглядит очень противно со своими большими выпученными глазами; она не произнесла ни слова и явно чувствовала себя очень неуютно». О полноте Алины Жюли поминает постоянно, начиная с первой совместной летней поездки с Ренуарами в 1895 году. Десятилетний Пьер и Алина пошли купаться, и «Пьер сказал ей: „Маман, если на тебя смотреть снизу, ты кажешься еще толще“». Жюли вспоминает и еще один эпизод, связанный с полнотой Алины: «Мы несколько раз застревали на песчаных отмелях. После долгих безуспешных попыток сняться с мели мадам Ренуар навалилась всем весом на нос лодки и тем самым сдвинула ее». Кроме того, Жюли отмечает плохую физическую форму мадам Ренуар: «Мы провели весь день в Сен-Николя, там и пообедали… Пришел автомобиль и забрал мадам Ренуар, а мы с месье Ренуаром вернулись пешком». Алина периодически пыталась похудеть, однако со слов как Ренуара, так и других мы знаем, что борьба с лишним весом растянулась на всю ее жизнь. В декабре 1897 года Жюли пишет: «Она… пьет только молоко. Ужасно мучается голодом, но похудела, вернее, стала менее толстой». Тем не менее несколько лет спустя Ренуар пишет Жанне Бодо: «…моя жена полнеет».

Хотя Жюли Мане и нравилась Алина, она постоянно упоминает властный характер супруги Ренуара. Алине доставляло удовольствие по-матерински командовать девочками и выступать в роли дуэньи трех «маленьких Мане», как она их называла, по воспоминаниям Жанны Бодо, которая также пишет, что однажды Алина не позволила кузинам принять приглашение на праздник, на который ее родители ее отпустили. Не менее строго Алина контролировала и Ренуара. По мере того как Габриэль брала на себя все ее прежние обязанности, в том числе и обязанность позировать для Ренуара, Алина все отчетливее предпочитала роль домоправительницы: она руководила всеми, в том числе и своим больным мужем. В 1899 году Ренуар жаловался Берару, что жена командует им «как большим ребенком». Художнику, нездоровому и ненавидящему любые конфликты, проще было дать жене волю, чем возражать против ее решений, хотя ему очень часто приходилось поступать по-своему за ее спиной. В феврале 1898 года Жюли пишет об отношениях Ренуаров: «Он сегодня был такой забавный. „Мне нужно было стать подкаблучником“. – „Но разве Вы не…“ – попытались возразить мы – Поль, Жанна Бодо и я. Месье Ренуар, судя по всему, очень удивился и через некоторое время сказал, что мы только что раскрыли ему глаза на то, о чем он никогда не подозревал».

Так что если при Алининой властности Ренуар все-таки хотел поступать по-своему, у него оставался единственный выход: жить, по большому счету, отдельно от жены. Они спали в разных комнатах, иногда на разных этажах и часто путешествовали поодиночке. В декабре 1900 года Ренуар написал Дюран-Рюэлю: «Моя жена проведет новогодние каникулы в Париже. Зайдет к тебе передать от меня кое-какие новости и сообщить мне по возвращении новости о тебе». На следующий день Андре пишет Дюран-Рюэлю: «Поехал сегодня повидать папашу Ренуара, который оправляется от приступа подагры, свалившей его на прошлой неделе. Собираюсь провести у него несколько дней, пока он один, поскольку мадам Ренуар в следующую субботу нужно в Париж». Ренуар часто пользовался отсутствием жены, чтобы погрузиться в работу. Об этом он в 1898 году пишет одному из друзей: «Жена уехала на месяц на родину, хочу воспользоваться миром и покоем, чтобы как следует поработать».

Тем не менее Ренуар очень часто шел у Алины на поводу. Как и в прошлом, Алина продолжала настаивать на поездках к морю, хотя и знала, что Ренуару они не по душе. Летом 1895 года, когда Пьеру было десять лет, они сняли домик в Требуле, на заливе Дуарнен в Бретани. Ренуар жаловался Берару: «Меня удручает обязательное купание в море в конце месяца… которое, несмотря на свой ужас перед морским побережьем, я вынужден буду стерпеть». Жюли тоже знала о неудовольствии Ренуара, она отмечает: «Он заходил в воду, чтобы поучить Пьера плавать и нырять, но там ему делалось все тяжелее, тогда как мадам Ренуар, запыхавшись после первых нескольких гребков, исполняла роль буя». Три года спустя, в июле 1898 года, Алина, вопреки желанию Ренуара, снова пожелала ехать к морю – она хотела снять шале в Берневале под Дьеппом. Чтобы выбрать подходящее жилье, Алина решила съездить в Берневаль на день с Ренуаром, Жаном, Жюли, Жанни и Поль. Жюли записала в дневнике: «Месье Ренуару не хотелось снимать ни одно из этих кошмарных шале, а мадам Ренуар хотелось; в результате его сняли… Когда мы уезжали, Ренуар сказал нам: „Вам повезло, что вам не придется сюда возвращаться“».

Впрочем, Алина распоряжалась не одними только планами на отпуск. Ей нравилось жить в Эссуа, и она решила приобрести там дом. Супруги по-прежнему снимали жилье на Монмартре, на рю Жирардон, однако сумели скопить и на покупку сельского дома. 29 ноября 1895 года Жюли Мане записала в дневнике: «[Ренуар] вынужден ехать к жене на родину, чтобы купить там дом, который он не хочет покупать». Тем не менее Алина убедила Ренуара приобрести трехэтажный сельский дом. На эту сделку ушел год, покупка состоялась в сентябре 1896 года. До того момента у Ренуара никогда не было собственного дома или мастерской; он всегда их снимал. Притом что мысль о покупке дома была Ренуару не по душе, в результате ему понравилось работать в Эссуа. Он часто писал холмы с виноградниками, сборщиков, несущих корзины на спине или толкающих тачки, женщин, стирающих белье в речке Урс. Алине Эссуа нравился даже больше, чем мужу. В 1898 году Ренуар пишет: «Моя жена все еще в родных краях, она неохотно оттуда уезжает».

Тем не менее в октябре 1896 году Ренуар снял в Париже мастерскую по адресу: рю ла Рошфуко, 64, в Девятом округе, – Жюли Мане описывает ее как «его великолепную мастерскую на рю ла Рошфуко». В следующем году семейство переехало из дома на холме Монмартр вниз, в квартиру на той же улице в доме 33. Аренда новой квартиры обходилась в 2 тысячи франков в год, что было Ренуару вполне по средствам, поскольку выплаты его агента с 1 сентября 1896 года по 31 августа 1897-го составили 6680 франков. Она находилась в элегантном угловом здании, на последнем жилом этаже, куда нужно было подниматься по пяти пролетам винтовой лестницы. Всю квартиру окружал огромный балкон. При комнате Ренуара имелась ванная с унитазом, раковиной и холодным водопроводом. Для мытья горничные подогревали холодную воду на кухне и приносили ее в спальни. Комната Ренуара была смежной с Алининой, дальше коридор вел в комнату детей, дополнительную ванную, кухню, столовую и гостиную. В каминах, обогревавших каждую комнату, жгли дерево или уголь. Начиная с 1860 года парижские улицы освещались электричеством, однако в этой квартире было газовое освещение. Прислуга всех проживавших в доме семейств была размещена на шестом, неотапливаемом этаже, куда можно было попасть только по черной лестнице. Там было пять комнат для горничных, раковина со сливом, холодный водопровод и уборная в виде дырки в полу.