Глава 3

1885–1893

Ренуар в возрасте 44–52 лет. Маленький Пьер.

Слава и немощь

За несколько месяцев до рождения Пьера (он появился на свет 21 марта 1885 года) художник написал очень жизнеутверждающий портрет Алины, недвусмысленно демонстрирующий, как счастлива она своей первой беременностью. Алина выглядит здесь куда более полной, чем в «Танце в деревне» и в «Танце в Буживале», для которых позировала двумя годами ранее. Вид у нее сельский – соломенная шляпка, крестьянская блуза; обручального кольца на пальце нет. В свидетельстве о рождении Пьера указано, что родился он на дому «в 6 часов [утра], по адресу: рю Удон, 18, сын Пьер-Огюста Ренуара, художника 44 лет, который заявил, что признаёт ребенка, и Алины-Викторины Шариго, 25 лет, без профессии, проживающей по вышеупомянутому адресу». Видимо, Алина не стала указывать, что она натурщица, поскольку профессия эта считалась низменной. Судя по всему, именно Ренуар выбирал имена своим детям как от Лизы, так и от Алины: обоим перворожденным он дал свое первое имя, Пьер, а второй ребенок получил имя Жана или, в женской форме, Жанны.

Ренуар решил пока не жениться на Алине, чтобы не нести за нее финансовой ответственности. Алина, будучи ревностной католичкой, видимо, не рада была рожать ребенка вне брака, однако у нее перед глазами стоял пример матери, которая после навязанного замужества оказалась брошенной: Алина знала, что брак не является гарантией ни стабильности, ни поддержки. Ренуар пошел по пути многих своих друзей-художников – Сезанна, Моне, Писсарро и Сислея, которые заводили детей от любовниц-натурщиц, но не женились на них из страха, что не смогут содержать. При этом все его друзья рано или поздно, достигнув финансовой стабильности, сочетались браком с матерями своих детей. Кроме того, все они официально признали детей при рождении, чтобы те могли носить фамилию отца; так же поступил и Ренуар – Пьер получил его фамилию.

Признав Пьера, Ренуар повел себя совсем иначе, чем когда появились на свет его дети от Лизы: и Пьер, и Жанна Трео были записаны на фамилию матери (об этом говорилось в первой главе). Узаконив нового ребенка и дав ему свою фамилию, художник официально взял на себя финансовое бремя отцовства. Через два дня после появления Пьера на свет Ренуар в сопровождении брата и одного из друзей отнес новорожденного в мэрию Восемнадцатого округа. В свидетельстве о рождении написано, что Ренуар признал своего сына «в присутствии Виктора Ренуара, портного 48 лет, проживающего в доме 35 по улице Лаваль [в ближнем пригороде Сен-Клу], и Корнеля Корне, краснодеревщика 39 лет, проживающего на рю Труа Фрер [на Монмартре]». В крестные отцы Ренуар выбрал Кайботта – одного из немногих, кто знал про Алину и новорожденного Пьера. Среди других посвященных были брат Ренуара Эдмон и некоторые друзья (Сезанн, Моне, Мюре, Писсарро, Сислей, доктора Гаше и де Беллио). При этом большинство состоятельных друзей и патронов художника, представителей высшего класса (в их числе были и очень близкие ему люди – Берар, Дюран-Рюэль и Берта Моризо, невестка его наставника Мане), считали Алину его натурщицей и не ведали о ребенке. В результате Ренуар начал жить двойной жизнью, которая продлилась до его брака с Алиной пятью годами позже, в 1890-м.

Ренуар твердо решил сохранить рождение сына в тайне. Когда Пьер был маленьким, он писал Мюре (друг этого коллекционера, писатель и журналист Поль Алексис, также известный как Трубло, работал над статьей о собрании Мюре, где находилось около тридцати картин Ренуара): «Если увидишь Трубло, скажи ему, что он славный малый, однако я буду очень рад, если обо мне он не скажет ни слова; пусть пишет сколько хочет о моих полотнах, но мне противна мысль, что зрители будут знать, как я ем котлеты и родился ли я в бедной, но честной семье. Слезливые биографии художников – страшная скука, и людям на них решительно наплевать».

Тяга к скрытности проистекала из потребности сохранять лицо в великосветских кругах, притом что финансовые трудности так никуда и не делись. Впрочем, Ренуар скрывал подробности своей жизни не только от парижской элиты. Например, он так никогда и не признался Алине, что у него уже было двое детей от Лизы. Для Ренуара хранить тайну значило сохранять власть над обстоятельствами. Скрывая от разных друзей разные аспекты своей жизни, он сохранял отстраненность и независимость и продолжал жить в мире, о котором лишь он один знал абсолютно все; никто из родных и друзей не смог бы перечислить всех, с кем его связывала дружба. Даже Писсарро, человек на удивление проницательный, писал (сыну в 1887 году): «Я совершенно не понимаю замечание Ренуара… Да и кто в состоянии постичь этого самого непоследовательного из всех людей?» Слова Писсарро «le plus changeant des hommes» можно перевести и как непостоянный, изменчивый, причудливый, капризный. Ренуар действительно был сложной и непостоянной натурой: иногда – пассивным, иногда – напористым, иногда – нерешительным, иногда – целеустремленным, иногда – робким, иногда – неукротимым. Он заставлял всех верить в свою пассивность, нерешительность и робость, чтобы не казаться опасным своим друзьям, многие из которых были заодно и благодетелями. Скрытность помогала ему сохранять власть над обстоятельствами и прокладывать собственный жизненный курс.

Но хотя Ренуар и стремился скрывать свою личную жизнь от друзей, сюжеты картин выдают его тайны. Раньше он часто писал романтические сцены на фоне современного Парижа. После рождения Пьера он ни разу не изобразил взрослого мужчину, ухаживающего за взрослой женщиной в современной обстановке. Напротив, антураж его картин утратил приметы времени, а место действия сменилось на сельское уединение. С этого момента с его работ почти полностью исчезли взрослые мужчины. После рождения Пьера их место заняли мальчики. Ренуар не писал больше многофигурных сцен на фоне города или пригорода. Вместо этого он изображал отдельных людей или небольшие группы женщин и детей на лоне природы. Раз за разом Ренуар изображал Алину в образах, навеянных традицией, – некоторые из этих работ заставляют вспомнить Богоматерь с младенцем Христом. Современные лица и моды сменили фигуры в простых, вневременных одеяниях.

На многих работах Алина изображена в образе молодой матери. В 1885 и 1886 годах Ренуар трижды запечатлел ее в сельской обстановке во время кормления грудью, чему предшествовали подробные предварительные наброски. Они заставляют вспомнить ренессансные образы Марии с младенцем, на которых Богоматерь кормит грудью полуобнаженного мальчика. Как и на многих христианских картинах, видны грудь Алины и пенис Пьера. Ренуару нравились эти работы, первая из них висела в мастерской художника до самой его смерти. (Алина не только представала в образе материнства, но и неоднократно позировала обнаженной – на этих работах она часто напоминает Венеру с картин старых мастеров.) На многочисленных полотнах и набросках она кормит Пьера, сидя на высоком табурете, прижимает его к себе, развешивая белье, катает на лодке, разговаривает с ним, сидя в саду за шитьем. Ренуар запечатлел Алину, годовалого Пьера и их соседку перед домиком в Бретани, окруженным деревьями с тщательно прописанными листьями, а также в групповых сценах, где Алина с друзьями собирает виноград, стирает белье или разговаривает с торговкой яблоками. Кроме того, он постоянно изображал на картинах, рисунках и даже на литографии своего сына. На многих картинах и рисунках также представлен его племянник Эдмон Ренуар-младший, годом старше Пьера.

Итак, Пьер и его жизнь стали центральной темой творчества Ренуара, причем художник неизменно изображает здорового и жизнерадостного ребенка. Как всегда, реальность представлена у него в идеализированном виде: Пьер был болезненным мальчиком, а Ренуар – тревожным отцом. В мае 1886 года Ренуар писал Кайботту: «Пьер проболел пять месяцев, сперва слизистая лихорадка [легкая форма тифа], потом бронхит; сегодня впервые вышли с ним на пять минут на улицу». Год спустя, 10 июня 1887 года, когда Пьеру было два года, он перенес операцию, которую Ренуар так описывает Мюре: «Мой маленький [перенес]… деликатную операцию (на крайней плоти). [Поправляться] он будет долго, и какое-то время нельзя будет его отсюда вывозить». Денег у Ренуара не хватало, поэтому он расплатился с врачом натюрмортом «Гладиолусы», подписав его: «Доктору Латти / на дружескую память / Ренуар».

Пьер оправлялся тяжело, Ренуар переживал и за него, и за Алину. Будучи в отъезде по рабочей необходимости, он пишет: «Надеюсь, что Пьеру лучше или он даже совсем поправился. Я полностью доверяю Латти, но эта рана, которая не заживает и даже не становится меньше, меня тревожит. Может, я не прав. Но именно поэтому я хотел направить тебя в свое отсутствие к [доктору де] Беллио: на случай, если что-нибудь произойдет, ты будешь знать, что делать и не останешься одна; впрочем, надеюсь, все и так образуется». Лечение Пьера обходилось дорого, но Ренуар готов был идти на жертвы ради сына. В том же письме он отвечает Алине, которая переживает, что придется оплатить билет на поезд, чтобы отвезти Пьера к доктору: «Не переживай за лишние 4 франка 16 су; главное, чтобы мальчик поправился. Поцелуй бедненького Пьера».

Эскиз к картине «Кормящая мать» с двумя набросками детских головок. 1886. 91,4×73,3 см. Бежевый грунтованный холст, сангина, белый мел. Страсбургский музей, Франция

Тревоги не унимались – Ренуар написал двум врачам-гомеопатам, своим друзьям и заказчикам, де Беллио и Гаше, – так же он поступил восемью годами раньше, когда его натурщица Марго заболела оспой (см. вторую главу). Теперь он умоляет де Беллио: «Я был бы Вам бесконечно признателен, если бы Вы согласились прийти посмотреть моего сына – не как врач, а как друг – и просто высказать мне свое мнение. Уже две недели, как ему сделали операцию на крайней плоти, но рана не заживает из-за экземы. Врач говорит, что это не опасно, но я очень волнуюсь из-за того, как все затянулось, – возможно, Вы дадите нам какой-то совет». Осмотрев Пьера, де Беллио убедил Ренуара сделать повторную операцию. Ренуар пишет Мюре: «Моему малышу нужна новая операция. Я извелся за последние два месяца, обрабатывая ему ранку, а теперь все сначала. На сей раз я выбрал хорошего врача, надеюсь, что все пройдет гладко». Когда Гаше пришел осмотреть Пьера, тому уже сделали вторую операцию и он шел на поправку. Ренуар пишет Мюре в другом письме: «Доктор Гаше был к нам, как всегда, очень добр. Пожалуйста, передай ему наши наилучшие пожелания и скажи, что дела идут все лучше и лучше… Алине приходится целыми днями сидеть дома. Когда вернусь, буду ее иногда подменять». Еще в одном письме к Мюре говорится: «Что до моего сына, все хорошо, впрочем еще не все позади – нужно дождаться, когда швы сами отпадут, а это занимает много времени».

По ходу всех этих испытаний Ренуар показал себя ответственным и заботливым отцом и ни разу не отказал сыну в помощи, несмотря на финансовую неопределенность. Он постоянно демонстрировал любовь и приязнь к Пьеру. Внизу одного из писем, отправленных Алине этим летом, он нарисовал для сына картинку и приписал: «Рисую тебе маленькую железную дорогу, до скорой встречи». Пьер полностью оправился от операций, но Ренуар продолжал тревожиться за его здоровье. Два года спустя, в декабре 1889-го, он пишет Берару, одному из немногих, знавших о существовании Пьера: «После месячного недомогания у малыша началась слизистая лихорадка». Еще через одиннадцать лет Ренуар вспоминает второй приступ слизистой лихорадки у Пьера и винит во всем уголь. «Этот уголь. Если есть уголь, кому теперь нужны войны? Он убивает шахтеров; он убивает тех, кто им пользуется и путешествует с его помощью… В 1889 году у меня были такие же проблемы с Пьером – у него началась слизистая лихорадка из-за моей (самой современной) угольной печки».

Ренуар без малейших колебаний тратил деньги на лечение сына, несмотря на то что с 1884 по 1888 год его финансовые дела находились в плачевном состоянии. В конце 1870-х он хорошо зарабатывал благодаря мадам Шарпантье, продолжал зарабатывать и в начале 1880-х – у него даже была возможность путешествовать, – но к 1884 году заказы иссякли. Последствия финансового краха 1882 года продолжали влиять как на Ренуара, так и на его агента. Притом что сорокачетырехлетний Ренуар получил крупный заказ – четыре портрета детей сенатора доктора Этьена Гужона, он приходил в отчаяние от неспособности прожить на свои заработки и в конце 1885 года писал Алине: «Милый друг… мои портреты продвигаются плохо, скорее всего, я не смогу их закончить… От живописи меня просто тошнит, мне кажется, я уже совсем ни на что не способен. Видимо, состарился. Боюсь, бедненькая моя, что тебе придется привыкать к моей старости, деваться некуда. Как бы то ни было, надеюсь, что Монмартр меня излечит, хотя сейчас настроение очень скверное. Не надо красить пол в моей комнате. Столько расходов, а я не уверен, что смогу заработать на жизнь. Нужно думать, на чем сэкономить. Тем не менее целую тебя, как могу. Огюст». Несмотря на отчаянный тон письма, он подписывает его «Огюст», добавляя нотку интимности и заставляя вспомнить свое первое письмо к Алине, которое он шутливо подписал «Огюстин» вместо обычного «Ренуар».

Друзья Ренуара знали о его денежных затруднениях. В январе 1886 года Писсарро писал сыну Люсьену: «Я больше совсем ничего не понимаю, Ренуар и Сислей сидят без гроша». Через год и пять месяцев, в июне 1887-го, Писсарро снова пишет Люсьену: «Непостижимо, как Сислей и Ренуар сводят концы с концами». Раньше Ренуар мог в тяжелые времена прокормиться портретами, но теперь заказы иссякли, скорее всего по причине изменения его стиля. Новый энгровский импрессионизм не понравился многим из тех, кого раньше устраивали лестные портреты в стиле реалистического или классического импрессионизма. Персонажей новых своих картин Ренуар наделял торжественно-застывшими выражениями лиц, тяжелыми веками, угловатыми контурами; они, как указано во второй главе, во многом напоминали похожие на неподвижные маски портреты Сезанна, которые так не нравились его современникам.

Из-за перехода к новому стилю впереди замаячил призрак нищеты, и Ренуар решил не оставаться круглый год в Париже, а снимать дома в сельской местности, где жизнь была значительно дешевле. Чтобы сэкономить, он перебрался в другую парижскую мастерскую – 18 октября 1886 года он пишет Берару: «Я переехал [в новую мастерскую] и очень доволен. 1200 франков вместо 3000. Все еще жду трубочистов». Он часто наведывался в родной городок Алины Эссуа. В письме к Берте Моризо и ее мужу Эжену Мане в начале декабря 1888 года он так объяснял свои частые поездки в деревню: «Я сейчас живу крестьянской жизнью в Шампани, чтобы не платить втридорога парижским моделям. Пишу прачек, точнее, женщин, которые приходят стирать на берег реки». У сельской жизни было еще одно преимущество – здесь проще было скрывать незаконную семью. Более того, Алине в деревне нравилось больше, чем в городе, а непоседливого Ренуара вдохновляли перемены обстановки, поэтому они часто перебирались с места на место.

Когда Пьеру исполнилось три месяца, семейство совершило первую поездку – в Ла-Рош-Гийон, городок в 72 километрах к северо-западу от Парижа, неподалеку от Живерни; здесь они прожили с июня по август. Два месяца спустя они отправились в Эссуа и оставались там с сентября по октябрь – Алина смогла похвастаться ребенком перед родными. Следующим летом, в 1886 году, они вернулись в Ла-Рош-Гийон на весь июль. Потом сняли на август и сентябрь дом, «Мэзон Перретт», на побережье Бретани, в Сен-Бриаке. На Рождество и Новый, 1887 год они вернулись в Эссуа. Потом Ренуар подписал договор о найме с 16 июня 1887 по 1 апреля 1888-го дома и прилегающего к нему сада в пригороде Парижа Везине. В январе 1888 года Ренуар, Алина и Пьер гостили у Сезанна и его семьи в Жа-де-Буффане – принадлежавшем Сезанну доме неподалеку от Экс-ан-Прованса. На февраль и март 1888 года Ренуар с Алиной перебрались в отель «Руже» в Мартиге (в 46 километрах к юго-западу от Экса). Летом, уехав из краев, где жил Сезанн, Ренуар с семейством отправился с длинным визитом в дом Кайботта в Пти-Женвильере под Аржантёем – в июле, а потом в сентябре 1888 года. В ноябре-декабре 1888-го они снова жили в Эссуа.

Среди всех этих сельских мест любимым для Алины оставался ее родной городок, где она прожила первые пятнадцать лет жизни. В детские годы родственники относились к ней со смесью жалости и презрения, как из-за неблагополучных родителей, так и из-за ее собственной строптивости. Теперь, десять с лишним лет спустя, Алина гордо вернулась на родину в роли гражданской жены и матери ребенка знаменитого художника. Ей очень нравилось в Эссуа, Ренуар же жаловался Берару, что ему тут одиноко – поблизости ни одного художника: «Начал опять работать, но без особого энтузиазма, потому что я тут совсем один».

Долгие сельские вакации были больше по душе Алине, чем Ренуару, который довольно медленно привыкал к жизни вдали от Парижа. Он придумал, как бороться с изоляцией: оставлял Алину и маленького Пьера на несколько дней и отправлялся в творческие поездки. Когда Пьеру было полтора года, Ренуар уехал на несколько дней и потом писал Мюре: «Только что вернулся из Шампани, чтобы повидать сына, а после поеду в Аржантёй, чтобы закончить кучу вещей, которые начал». В Аржантёй и другие парижские пригороды Ренуар отправлялся, чтобы быть ближе к любимому городу. Позднее, когда Пьеру было три года, Ренуар пообвык жить в деревне – он пишет Моризо и ее мужу из Эссуа: «Постепенно превращаюсь в деревенского жителя, хоть и с опозданием, но понял, что зима – хорошее время: от огня в большом очаге не бывает головной боли, пламя радует глаз, а деревянные сабо не дают ногам замерзнуть – не говоря уже об испеченных в золе каштанах и картофеле и легком вине с Кот-д’Ор».

Живя в деревне, Ренуар часто приглашал в гости близких друзей и по мере возможности снимал дома побольше, чтобы было где их поселить, – таким был снятый ими на три месяца дом в Ла-Рош-Гийоне, к северо-западу от Парижа. Первыми гостями после рождения Пьера стали Сезанн, Гортензия и их тринадцатилетний сын Поль, они гостили с 15 июня по 11 июля 1885-го – Ренуар с Алиной в свою очередь гостили у них в Эстаке тремя годами раньше. Сезанн написал Золя, где его искать: «Гранд-рю, Сезанн у Ренуара, в Ла-Роше». «Поворот дороги в Ла-Рош-Гийоне» Сезанна и «Ла-Рош-Гийон (дома)» Ренуара были, видимо, написаны рядом, в 1885 году; на обеих картинах видны одни и те же крыши. Ренуар написал еще один пейзаж в стиле Сезанна, с двумя фигурками на дорожке. Сезанн либо подарил свою картину Ренуару, либо забыл ее, уезжая из Ла-Рош-Гийона, поскольку впоследствии она оказалась в собрании Ренуара.

Как по ходу визита Сезаннов в Ла-Рош-Гийон, так и раньше Ренуар пытался помочь своему другу. Это проявилось еще в 1877 году, когда он уговорил Ривьера поместить хвалебный отзыв о работах Сезанна в «Импрессионисте». Восемь лет спустя Ренуар вновь проявил великодушие – попытался убедить своего агента, Дюран-Рюэля, включить Сезанна в обширный список художников-импрессионистов, которых тот представлял (Дега, Мане, Моне, Моризо, Писсарро, Ренуара и Сислея). Дюран-Рюэль тогда отказался продавать работы Сезанна, которого Ренуар считал величайшим из своих современников. Через десять лет после того, как Дюран-Рюэль стал главным агентом импрессионистов, Ренуар решил предпринять новую попытку и в 1885 году принес тому акварель Сезанна – натюрморт «Графин и чаша» (1879–1882), – он надеялся, что Дюран-Рюэль приобретет его за скромную сумму в 200 франков. Ответа не было долго, Ренуар пришел к выводу, что натюрморт его агенту не нужен даже за 200 франков. Однако, когда Сезанн приехал к нему в июне-июле 1885 года, Ренуар написал Дюран-Рюэлю из Ла-Рош-Гийона: «Мадам Сезанн [Сезанны поженились только в 1886 году] зайдет к вам, чтобы получить 200 франков за натюрморт. Я принес вам эту картину с мыслью, что уговорю этого великого художника показать вам и другое». Из этого видно, с каким пиететом Ренуар относился к творчеству Сезанна: он даже готов пойти на конфронтацию с агентом и дать Сезанну высокую оценку, прекрасно зная, что Дюран-Рюэль иного мнения. Из плана Ренуара ничего не вышло, и тогда он сказал Дюран-Рюэлю, что тот может вернуть картину мадам Сезанн. Или, чтобы не ранить ее чувства, он может выдать мадам Сезанн 200 франков, оставить себе работу Ренуара за ту же цену, а натюрморт Сезанна отдать Ренуару. В том же письме Ренуар пишет: «Я готов с Вами поменяться, как мы и договорились». Потом он извиняется: «Я не хотел взваливать на Вас ответственность за то, чего мне очень хотелось, но что сделать не удалось, – это мне урок не лезть не в свое дело». В обычной своей почтительной манере Ренуар заканчивает письмо извинением: «Прошу простить меня за это фиаско». Дюран-Рюэль отказался купить «Графин и чашу» и так и не стал агентом Сезанна. Зато Ренуар заполучил натюрморт, а мадам Сезанн осталась очень довольна 200 франками.

Если Сезанн и в 1882-м, и в 1885 году с радостью работал рядом с Ренуаром, то Моне по-прежнему, как и в январе 1884-го, твердо придерживался мнения, что совместная работа пойдет ему во вред. Поэтому когда Ренуар пригласил его в гости, Моне отказался. Ренуар не вполне понимал, в чем дело, и продолжал заманивать к себе друга. В августе 1886-го, когда Ренуар жил в «Мэзон Перретт» в Сен-Бриаке в Бретани, он даже поведал о своих намерениях в письме к Дюран-Рюэлю: «Я написал Моне про то, какие тут [в Сен-Бриаке] есть красивые вещи». Моне он писал: «Я снял на два месяца дом с пятью или шестью комнатами для нас двоих, если тебе интересно и ты захочешь приехать, не переживай, это не будет обузой». Письмо подписано: «Твой друг Ренуар». Моне отклонил это предложение. А в январе 1888-го он, в свою очередь, не позволил Ренуару себя навестить – жене он объяснил это так: «Он обосновался в Эксе в доме Сезанна, но жалуется на холод и спрашивает, как там у меня – тепло ли, красиво ли. Разумеется, я не стану его сюда зазывать».

Другой причиной нежелания Моне видеть у себя Ренуара могло быть то, что между ними время от времени возникали трения. Например, во время какой-то встречи в 1885 году, видимо в кафе «Риш» в Париже, Моне посмеялся над Ренуаром, глубоко того обидев. (В кафе «Риш» проходили с 1885 по 1894 год ежемесячные ужины импрессионистов, на которых присутствовали Моне, Ренуар, Кайботт, Писсарро и Сислей.) Впоследствии Ренуар в письме спросил у Кайботта, присутствовавшего при инциденте, следует ли ему написать Моне и объясниться: «Гнусная история. Нельзя так насмехаться над человеком… Я сам напишу Моне, но после тебя». В конце письма Ренуар повторяет: «Пожалуйста, напиши Моне». Такой подход к размолвкам с друзьями для него типичен: он старался не вступать в прямую конфронтацию, а действовать мягко, руками общих знакомых.

Ренуар хотел продолжать совместную работу с Сезанном. Три года спустя, в январе 1888 года, после того как Сезанны погостили у Ренуаров в Ла-Рош-Гийоне, Ренуар просит Моне писать ему «на адрес Сезанна, Жа-де-Буффан, Экс-ан-Прованс». Впрочем, Ренуары пробыли у Сезаннов недолго, впоследствии Ренуар пояснил Моне: «Нам пришлось неожиданно уехать из дома матушки Сезанн из-за царившей там угрюмой скаредности». Возможно, скаредной оказалась именно мать Сезанна, однако это не помешало Ренуару обосноваться неподалеку, чтобы и дальше работать вместе с Сезанном: Ренуары на два месяца перебрались в отель «Руже» в Мартиге. В марте 1889 года Сезанн написал Золя, что Ренуар «попросил меня переправить ему два пейзажа, которые в прошлом году оставил у меня дома».

Летом 1889 года Ренуар с семьей снова поселился неподалеку от Сезанна. На сей раз они сняли дом у шурина Сезанна Максима Кониля в Монбриане, к западу от Экса. У Ренуара появилось несколько пейзажей на те же мотивы, которые изображал Сезанн, – возможно, они работали бок о бок. Ренуар дважды написал маслом гору Сент-Виктуар, дважды – голубятню в Бельвю плюс сделал ее масляный набросок. В 1880-е годы Сезанн предпочитал яркие разнообразные цвета и свечение на картине – это напоминает манеру Ренуара. Ренуар, со своей стороны, продолжал вдохновляться величественностью и простотой Сезанна, при этом оба использовали параллельный мазок.

Ренуары не только общались с Сезанном и его семьей, они также навещали крестного Пьера, Кайботта, и его сожительницу Шарлотту. В сентябре 1888 года, когда Пьеру было три года, Кайботт пригласил Ренуаров в свой дом в Пти-Женвильере, к северу от Парижа. Там Кайботт создал поясной портрет Алины на свежем воздухе, среди цветов и в соломенной шляпке. Три года спустя, во время другого визита, Кайботт снова написал Алину на свежем воздухе, на сей раз в полный рост, сидя. Этот портрет Алины Кайботт подарил Ренуару, так же как тот в 1883 году подарил другу портрет Шарлотты.

Итак, Ренуар проводил много времени с Сезанном и Кайботтом, однако самое сильное влияние на его творческую манеру в середине 1880-х все же оказывал популярный муралист Пьер Пюви де Шаванн. Пюви родился на семнадцать лет раньше Ренуара, он был другом Моризо, клиентом Дюран-Рюэля и художником, для которого позировала Валадон. Он писал на традиционные темы – мать с ребенком (аллюзия на Богоматерь и младенца Христа), обнаженную натуру (аллюзия на классические статуи Венеры); фигуры у него четко прорисованы, однако характерных для импрессионистов цвета, света и мазка он не использовал. В 1884–1887 годах, когда Ренуар с семьей почти все время то гостил у друзей, то снимал недорогие домики в деревне, он как раз экспериментировал со стилем энгровского импрессионизма, тоже сформировавшимся под влиянием Пюви.

Одной из характерных примет стиля Ренуара в этот период стало внимание к рисунку и мелким деталям. Примечательно, что за эти четыре года рисунков сохранилось больше, чем картин. Иногда в качестве итоговой работы предполагалась пастель, тогда как работы маслом носили характер незавершенных набросков. Это очень ярко проявилось в большой, детально прорисованной пастели «Девушка с розой», подписанной: «Ренуар. 86», и в не столь крупной «Девушке в соломенной шляпке», где нижняя часть пастели опущена: работа подписана, но не датирована. Подобным же образом пастель «Прачка с ребенком» можно сравнить с несколько более крупной, но менее детализованной работой маслом, из которой выпущены две фигуры на заднем плане. Случалось, что Ренуар делал подробно прописанные портреты в технике рисунка – например, портрет Мадлен Адам, дочери банкира, которой тогда было 14 лет.

Основными произведениями этого энгровского периода, продлившегося до 1889 года, стали три картины из серии «Кормящая мать» и «Большие купальщицы» (1887). Ренуар планировал выставить одну «Кормящую» вместе с «Большими купальщицами». Для этих знаковых работ он сделал множество предварительных этюдов маслом и рисунков – примером могут служить рисунки для «Кормящей» и наброски в масле и карандаше для «Больших купальщиц»; некоторые мелкие детали, например ногти или листья, тоже сперва тщательно прорисовывались на отдельном листе.

Что касается «Кормящих», о том, как Ренуар над ними работал, известно из дневниковой записи Моризо, которую Ренуар пригласил к себе в мастерскую 11 января 1886 года: «Визит к Ренуару. На мольберте рисунок сангиной и красным карандашом – молодая мать, кормящая ребенка, очаровательная по утонченности и грации. Я выразила свое восхищение, и он показал мне целую серию, написанную с той же модели, почти в той же позе. Он первостатейный рисовальщик, интересно было бы показать эти подготовительные эскизы публике, которая привыкла думать, что импрессионисты не любят себя утруждать. Мне кажется, невозможно совершеннее передать форму». Хотя Ренуар показал Моризо множество рисунков, на которых Алина кормит маленького Пьера, она осталась при убеждении, что на них изображена просто натурщица. Как уже говорилось, Ренуар предпочел не сообщать Моризо, что это его любовница и ребенок.

Эскиз двух обнаженных фигур к «Большим купальщицам». Ок. 1886–887. 125×140 см. Сангина на желтоватой бумаге. Музей Фогга, Гарвардский университет, Кембридж, штат Массачусетс. Завещано Морисом Вертельмом

Моризо пришла в восторг от нового направления творчества Ренуара, у него же возникли проблемы с этим стилем, основанным на четкой линии. Ренуар никогда еще не испытывал подобных затруднений, ни в период реализма (1866), ни импрессионизма (1868), ни реалистического импрессионизма (1878) и, наконец, раннего классического импрессионизма в 1881-м. А вот начав в 1884 году работать в стиле энгровского импрессионизма, он попытался сочетать энгровскую линию с импрессионистическим цветом, мазком и свечением. Радость от творчества сменилась растерянностью и отчаянием. К 1886 году он, по сути, зашел в тупик. Это заставило его уничтожить несколько работ – в результате от этого периода осталось совсем немного произведений.

Начиная с 1886-го – особенно второй половины года – Ренуар часто выплескивает свое раздражение в письмах. В августе он пишет из Ла-Рош-Гийона своему старому другу и патрону Берару: «Я соскабливаю, начинаю заново, мне кажется, что год закончится, а я не доделаю ни одной работы. Именно поэтому я отказываюсь принимать у себя других художников… Я не позволил Дюран-Рюэлю сюда приехать. Прежде чем сдаться, я хочу понять, что ищу. Буду пробовать и дальше… Я слишком сильно погрузился в поиски, чтобы бросить без сожаления… Возможно, в конце меня ждет удача». В этом году он действительно написал меньше, чем в прошлом: только на двух работах стоит подпись «Ренуар. 86», из остальных только четыре или пять предположительно закончены в этом году. Похоже, что в этот период душевного смятения Ренуар, вопреки своей привычке, хотел работать один. Однако это не помогло. В другом письме к Берару того же времени он пишет: «Я подавлен. Ждал, что настроение улучшится, – что вряд ли, потому что я, по сути, потерял год. Не могу взяться за работу. Дошел до того, что с нетерпением жду наступления зимы, чтобы работать в мастерской, поскольку на пленэре в этом году ничего не выходит. Впрочем, не хочу плакаться тебе в жилетку – яркое солнце быстро заставит меня забыть все горести, вот только его не дождешься. Напишу, когда более или менее возьму себя в руки». Примерно в то же время он признался Мюре: «Меня просят писать фигуры, я, в общем, их пишу, вернее, пытаюсь писать. Вообще же с трудом удерживаюсь от того, чтобы полностью все соскабливать».

Проработав в таком неспокойном состоянии август и сентябрь 1886 года в Бретани, Ренуар в середине октября жаловался в письме к Моне: «Приехав в Париж, я полностью соскоблил полотна, над которыми неустанно трудился и про которые думал, что это великое искусство, – прямо как у Писсарро». В этих словах звучит явный сарказм, поскольку новый стиль Писсарро Ренуару совсем не нравился. Писсарро единственный из импрессионистов, за исключением Ренуара, обратился к поискам нового направления и вслед за Сёра и другими пришел к пуантилизму и неоимпрессионизму, которые Ренуару были не по душе. Так что, проводя сравнение между своими работами и работами Писсарро, Ренуар выражает крайнее недовольство результатами собственных экспериментов. Писсарро знал о творческом смятении Ренуара и впоследствии говорил Люсьену про лето 1886 года: «Насколько мне известно… Ренуар уничтожил все, что написал прошлым летом». О том же самом упоминает и Моне в письме к супруге: «Вернувшись в Париж, он соскоблил все, что привез из Бретани, но все же рассчитывает на хорошую выставку в галерее Пти».

Несмотря на нелады с новым стилем, Ренуар рассчитывал, что отклик на его следующую выставку окажется благожелательным. Он как раз заканчивал крупное полотно, «Больших купальщиц», к которому, как говорилось выше, на протяжении нескольких лет было сделано множество подготовительных набросков и на которое художник возлагал большие надежды. Смесь оптимизма и разочарования звучит в его письме к Берару: «Работать начну незамедлительно, потому что Дюран все твердит: картины, картины… картины, а картин нет, потому что я все соскабливаю. Тем не менее я убежден, что превзойду Рафаэля и в 1887 году все так и ахнут».

Итак, Ренуар мучительно вырабатывал новый стиль, а Дюран-Рюэль все активнее занимался продажами в Нью-Йорке. Ренуар чувствовал себя брошенным – он был убежден, что сбыт в Америке окажется ничуть не лучше, чем во Франции. Пока Дюран-Рюэль был в отъезде, другой парижский торговец картинами, Жорж Пти, проводил выставку в своей галерее на рю Сез. С середины июня до середины июля 1886 года Ренуар смог представить там несколько работ в новом стиле. Его бывшая покровительница мадам Шарпантье помогла ему пробиться в число участников, предоставив для выставки «Мадам Шарпантье с детьми» (1878) – картину, которая произвела сильное впечатление на Салоне 1879 года. Кроме того, Клаписсоны предоставили «Портрет мадам Клаписсон», который до этого выставлялся на Салоне 1883 года. Помимо двух этих старых работ, Ренуар подал на выставку третий, и окончательный вариант «Кормящей матери» (с кошкой, 1886), созданный в новом стиле энгровского импрессионизма.

Из всех видных критиков, выступивших с рецензиями на эту выставку, новый стиль Ренуара оценил только Октав Мирбо. «Кормящая мать» понравилась ему благодаря «очарованию примитивизма, японской тщательности рисунка и мастерству Энгра». Ренуар был так признателен за этот благожелательный отзыв, что поблагодарил Мирбо в письме за его мужество. Однако Дюран-Рюэль не был согласен с Мирбо. 8 июля 1886 года, по возвращении из Нью-Йорка, он пришел в галерею Жоржа Пти и увидел там «Кормящую мать». 27 июля 1886 года Писсарро написал сыну: «Дюран-Рюэль сходил к Пти, увидел работы Ренуара; ему совсем не понравился его новый стиль, просто совсем». Странно, что Дюран-Рюэлю так не по душе пришелся новый стиль Ренуара, который явственно напоминал известную работу одного из клиентов Дюран-Рюэля, Пюви де Шаванна, «Осень (Жатва)» (1873). В работе Пюви, которая была сразу же приобретена французским правительством, в центре на первом плане показана женщина, кормящая грудью ребенка, – она выполнена в классическом стиле, имеющем сходство с «Кормящей» Ренуара.

Несмотря на критику со стороны Дюран-Рюэля и собственное недовольство, Ренуар не бросал начатого и, прилагая колоссальные усилия, пытался закончить «Больших купальщиц» к началу выставки Пти 1887 года. Алина позировала для обнаженной в центре, Валадон – для обнаженной слева. Первые наброски, показывающие процесс работы над картиной, относятся к январю 1886 года – как раз тогда Моризо посетила мастерскую Ренуара. В дневнике она отметила: «Два рисунка – обнаженная женщина входит в воду – показались мне такими же очаровательными, как рисунки Энгра. Он сказал мне, что, с его точки зрения, обнаженная натура – одна из основных форм искусства».

В мае и июне 1887 года «Большие купальщицы» были представлены в галерее Жоржа Пти. В каталоге Ренуар добавил к названию картины подзаголовок «Эксперимент в области декоративной живописи» – тем самым он высказал пожелание, чтобы эта работа рассматривалась как настенная роспись, о чем уже говорилось во второй главе. Кроме того, этим подзаголовком Ренуар подтвердил сходство своих купальщиц с популярными декоративными панно Пюви де Шаванна, на которых тоже изображены полуобнаженные женщины, – на Салоне 1879 года они пользовались большим успехом. Известно, что настенными росписями Ренуар заинтересовался после работы в доме Бибеску в 1868 году; десять лет спустя Жорж Шарпантье безуспешно пытался помочь ему найти государственные заказы на такие росписи. Теперь, спустя еще десятилетие, Ренуар надеялся, что «Купальщицы» продемонстрируют его таланты в области настенных росписей. И если у «Кормящей матери» были традиционные прототипы – образы Богоматери и младенца Христа, то и «Большие купальщицы» заставляли вспомнить искусство прошлого, особенно рельеф из Версаля с изображением купальщиц, выполненный в XVII веке Франсуа Жирардоном.

Большинство отзывов на «Больших купальщиц» оказались негативными – в их числе было и мнение агента. Дюран-Рюэлю не нравились все до единого образцы энгровского импрессионизма, которые ему показывал Ренуар, в том числе и доэнгровские портреты членов его собственной семьи, выполненные в 1882 году. Неудивительно, что и новая работа Ренуара пришлась ему не по душе. В октябре 1888 года Писсарро писал: «[Ренуар] сказал мне, что все, от Дюрана до его прежних коллекционеров, критикуют его и его попытки отказаться от романтического периода [импрессионизма]». В 1886 году Моризо утверждала, что Ренуар – прекрасный рисовальщик, но год спустя, в середине мая 1887 года, Писсарро высказался в противоположном ключе: «Ренуар не обладает талантом рисовальщика, и при отсутствии прекрасных цветов, которые он раньше чувствовал чутьем, он делается бессвязным». Свое недовольство новым стилем Ренуара Писсарро объяснял так: «Что до Ренуара, опять та же смута… Я понимаю, что́ он пытается сделать; прекрасно, когда человек не хочет стоять на месте, однако он почему-то сосредоточился на одной только линии; его фигуры оторваны одна от другой, без всякой оглядки на цвет; результат довольно невнятный».

По большому счету, в неодобрительном отношении Писсарро к энгровскому импрессионизму Ренуара слышен отзвук неодобрения Ренуаром неоимпрессионизма Писсарро – в результате между ними возникли трения. В сентябре 1887 года Писсарро пишет, что сказал Ренуару: «Что до тебя, Ренуар, то ты блуждаешь наугад. Я же знаю, что делаю». Кроме того, Писсарро перечисляет других художников и критиков, которые не одобрили новый стиль Ренуара. Во время майской выставки 1887 года в галерее Пти Писсарро отметил: «Бракемон… критически отозвался о Ренуаре, хотя некоторые части большой картины [„Больших купальщиц“] нарисованы, с его точки зрения, очень хорошо. Я согласен с ним относительно этих частей. Но целое, синтез никуда не годится, а они отказываются это понимать!» На следующий день Писсарро сообщил Люсьену: «Я видел [критика] Астрюка, который громко сетовал на закат творчества Ренуара». Год спустя, в октябре 1888-го, Писсарро еще подробнее описал беды Ренуара: «Имел долгую беседу с Ренуаром… Похоже, он очень болезненно относится к тому, что мы думаем об этой выставке. Я сказал ему, что для нас единственной целью, к которой должен стремиться всякий художник, является поиск единства, оно, при всех его недостатках, более осмысленно и художественно обоснованно… [С этим его новым стилем] он больше не получает заказов на портреты! Вот ведь незадача!»

Впрочем, не все отзывы были отрицательными. Некоторые критики, друзья Ренуара, высказали благожелательное мнение. Теодор де Визева, поляк по происхождению, назвал «Больших купальщиц» «нежной, но сильной работой». Гюстав Жеффруа рассыпался в похвалах: «Ренуар честно трудился над достижением интеллектуального и живописного идеала… [сочетая] светозарную чистоту примитива с несуетным рисунком Энгра».

Был один художник, которого глубоко тронули работы Ренуара этого периода, – Винсент Ван Гог, тогда никому не известный, незнакомый с Ренуаром лично (они так никогда и не познакомятся). Ван Гог прибыл в Париж в феврале 1886 года и два года жил у своего брата Тео, торговца произведениями искусства. Тео активно участвовал в художественной жизни Парижа и наверняка водил брата на выставки Жоржа Пти – Ван Гог впоследствии писал из французской провинции: «Я часто думаю про Ренуара, про его четкую чистую линию. Именно так люди и предметы и выглядят в этом чистом воздухе… Бывают женщины, как у Фрагонара, а бывают – как у Ренуара».

Помимо Ван Гога, новый стиль Ренуара одобрили и некоторые художники из его окружения. Его бывший ученик Бланш, теперь ставший модным портретистом, настолько влюбился в «Больших купальщиц», что приобрел их в 1889 году за скромную цену в 1000 франков. Восторженно отзывался о них и Моне, который знал, что Ренуар находится в мучительном поиске, а Дюран-Рюэлю годом раньше не понравилась «Кормящая мать». Моне пытался помочь Ренуару и даже написал Дюран-Рюэлю, еще не видевшему «Купальщиц»: «Ренуар прекрасно написал купающихся женщин. Это поймут не все, но многие».

Однако самой непреклонной защитницей нового стиля Ренуара стала Берта Моризо. Она считала Ренуара непревзойденным рисовальщиком и приветствовала его новую сосредоточенность на линии. В том же году, когда Ренуар закончил «Больших купальщиц», Моризо с мужем попросила его написать маслом портрет их дочери Жюли Мане. Ренуар сделал несколько набросков «Жюли с кошкой» и последний из них перенес на холст в качестве основы для картины. В этой работе энгровский акцент на глазах и контуре лица сочетается с лучезарностью и яркими цветами.

Ренуар любил Моризо не меньше, чем других своих друзей-художников. Они были ровесниками, но происходили из совершенно разных слоев общества. Их знакомство состоялось в 1874 году на совместной выставке – Ренуара, видимо, привлекли к Моризо ее богатство и связи. Она, как и Базиль, и Жюль ле Кёр, была потенциальным подателем помощи. Однако с ходом времени отношения их стали более теплыми и переросли в дружбу, которая продлилась до самой ее смерти, – Ренуар пережил ее на 24 года. Ренуар включил Моризо и ее творчество в пантеон своих художественно одаренных друзей. В 1882 году, во время болезни в Эстаке, он пишет в письме к своему агенту, что согласен выставляться только совместно с «[настоящими] художниками, такими как Моне, Сислей, Моризо и пр.». Впоследствии он работал с ней рядом, как до того с Моне и Сезанном. При этом Моризо, как женщину из высшего класса, не допускали на собрания в кафе «Риш» – ей (а впоследствии столь же великосветской Мэри Кассатт) не подобало посещать такие места. Но почти тогда же, когда начались встречи в кафе «Риш», Моризо с мужем стали давать еженедельные ужины в своей модной квартире в Нейи – ужины, на которые не приглашали Алину. На ужинах бывали многие, в том числе Дега, Уистлер и Малларме, однако, как записала в своем дневнике Жюли Мане, самыми постоянными посетителями были Ренуар и Малларме, причем Ренуар стал близким другом ее родителей.

Несмотря на близкую дружбу с Моризо, Ренуар сознательно скрывал от нее часть своей жизни. Как уже говорилось выше, хотя он и пригласил Моризо к себе в мастерскую, чтобы показать ей наброски к «Кормящей матери», он скрыл от любимой подруги, что на них изображена его собственная семья. Возможно, Ренуар стыдился своей любовницы-простолюдинки и ее сына перед этой великосветской дамой, которая родила ребенка только на шестом году брака. Возможно, Ренуар боялся, что Моризо перестанет его уважать, если узнает, кто такие Алина и Пьер. При этом нет никаких сомнений в том, что он считал Алину неотъемлемой частью своей жизни. И ее, и Пьера он любил беззаветно. Его преданность жене чувствуется даже в том, что обнаженные на его картинах становятся все более тучными, но изображены при этом с нежностью и приязнью. Это отражало физическое состояние Алины, которое одновременно и тревожило Ренуара, и вдохновляло на трогательные картины. С тех времен, когда она была его натурщицей, и до конца своей карьеры Ренуар представлял своих обнаженных пышнотелыми – это могла быть и Алина, и какая-то другая женщина, – потому что многим его современникам нравились пышные женские формы. При этом все растущая полнота Алины не переставала тревожить художника. Он пишет Алине: «Попытайся ответственно относиться к своему здоровью, чтобы у меня на руках не осталось двое инвалидов, пробуй хоть немного двигаться. Я боюсь, что твой жир сыграет с тобой злую шутку. Я знаю, что худеть нелегко, но мне не хотелось бы, чтобы ты раньше времени начала болеть… Заботься о себе».

Несмотря на любовь к Алине, некоторые вещи Ренуар хранил от нее, как и от Моризо, в тайне. Он так и не признался ей, что у него были дети от Лизы. Кроме того, простонародное происхождение Алины и тайна их отношений не позволяли Ренуару ввести ее в свой круг общения. Как уже было сказано, он довольно часто оставлял ее одну с сыном и уезжал путешествовать, работать или встречаться с людьми. Так оно осталось навсегда – они часто жили каждый своей жизнью, общаясь в письмах и назначая друг другу регулярные свидания. Дело в том, что Ренуар ценил уединение и свободу, о чем однажды написал агенту: «Не думай, что я готов кому-то продать свою независимость. Это единственная вещь, которая мне страшно дорога, – право делать глупости».

Алина и Моризо познакомились только год с лишним спустя после того, как Ренуар женился на своей возлюбленной. Но и тогда Ренуар представил их друг другу не слишком изысканно. Моризо с семьей отдыхала в своем загородном доме в Мези, в 43 километрах к северо-западу от Парижа. Ренуар наведывался туда так часто, что ему предложили приезжать когда вздумается, никого заранее не предупреждая. В один прекрасный день летом 1891 года он взял и приехал в Мези с Алиной и Пьером, которому тогда было шесть лет, и никого никому не стал представлять. В письме к Малларме от 14 июля 1891 года Моризо восклицает: «Мельком видела Ренуара с семьей. Расскажу об этом попозже». Она сдержала свое обещание: «Вряд ли мне удастся точно описать вам мое изумление при виде этой невероятно тучной женщины, а я, неизвестно почему, представляла ее такой, как на картинах ее мужа». Моризо к этому моменту уже явно знала, что у Ренуара есть жена и ребенок, однако из письма видно, что ее разочаровала и даже обескуражила внешность Алины, которую Ренуар идеализировал в своих картинах.

Помимо Моризо и Алины, была еще одна женщина, к которой Ренуар относился с неизменной любовью, – его пожилая овдовевшая мать Маргарита Мерле-Ренуар, которая по-прежнему жила в Лувесьене с дочерью Лизой и ее мужем Шарлем Лерэ. В 1887-м мадам Ренуар было 80 лет, и в этом году ее любящий сын Ренуар написал Берару, что при первой возможности он стремится «съездить из Парижа в Лувесьен». В марте 1888-го он писал Дюран-Рюэлю: «У моей матери пневмония, врач крайне обеспокоен». Пневмония была (и остается по сей день) основной причиной смерти пожилых людей. В письме от 1883 года Ренуар поясняет Мюре: «Я каждый четверг езжу в Лувесьен… Моя мать вот уже год болеет. Как только выдается свободная минута, я сразу отправляюсь к ней в Лувесьен». Он неизменно заботился о матери до самой ее смерти в 1896 году, в возрасте 89 лет.

Как и всякий француз XIX века, Ренуар позволял себе противоречивые высказывания в адрес женщин. С одной стороны, он был искренне предан Моризо, Алине и своей матери и относился к ним с неизменным уважением. С другой, многие его замечания о женщинах сегодня назвали бы сексизмом. Чтобы это осмыслить, нужно прежде всего понять, какие взгляды преобладали в обществе, в котором жил Ренуар. В те времена большинство мужчин и женщин придерживались мнения, что место женщины – дома, а в семье она должна полностью подчиняться мужу. Феминизм считался новомодной и радикальной идеей, которая не пользовалась во Франции особой популярностью – большинство людей усматривали в ней угрозу привычному образу жизни. Представление о превосходстве мужчин было настолько непоколебимым, что право голоса француженки получили только в 1944 году. Если бы в таких обстоятельствах Ренуар высказывал феминистские идеи, его сочли бы радикалом, а этого клейма он тщательно избегал всю свою жизнь. По его понятиям, радикальные или революционные идеи сразу приводили на ум гражданскую войну в Париже – Коммуну 1871 года.

В 1888 году на вопрос критика Филиппа Бюрти о том, что он думает о феминизме, Ренуар ответил: «Я считаю, что женщины – писательницы, адвокаты и политики, такие как Жорж Санд, мадам Адам и другие зануды, совершенно чудовищны. Этакие коровы на пяти ногах. Женщина-художница – это просто смешно, но я ничего не имею против певиц и танцовщиц. Во времена античности, а также среди простонародья женщина пела и танцевала, не переставая при этом быть женщиной. Грация – это ее удел и даже ее призвание. Я прекрасно понимаю, что в наше время идеал этот несколько поблек, но что мы можем поделать? В античности женщины пели и танцевали бесплатно, ради чистого удовольствия демонстрировать грацию и очарование. Сегодня они это делают за деньги, лишая процесс очарования». Утверждение Ренуара несколько ошарашивает в свете его отношений с женщинами, особенно с коллегой по цеху Моризо. Он, безусловно, считал ее выдающейся женщиной. Через много лет после ее смерти дочь ее вспоминала в дневнике: «Иногда я снова задумываюсь над фразой, которой месье Ренуар ответил месье Малларме, когда однажды вечером в четверг, выходя из нашего дома, заговорил о маминых свойствах: „…обладая такими качествами, любая другая женщина нашла бы способ стать совершенно несносной“». Свойства, о которых говорил Ренуар, – это творческий художественный дар Моризо, ее красота, любезность и гостеприимство.

Сегодня высказывания Ренуара представляются нам оскорбительными и неуважительными, однако их нужно рассматривать в контексте того времени и присущего Ренуару стремления соглашаться с любым собеседником. Когда он пишет, что Жорж Санд – чудовищная корова на пяти ногах, он только повторяет мысли других, например Бодлера, который во всеуслышание хулил Санд, писал, что «она глупа, толста и болтлива. В ее представлениях о морали столько же глубины суждения и утонченности чувств, сколько у поломойки или содержанки… То, что существуют мужчины, которых влечет к этой шлюхе, говорит только о том, как низко пал мужской род в нашем поколении». На самом же деле Ренуар часто проявлял доброту, щедрость, непредвзятость, приязнь и уважение в отношении женщин – и это говорит громче, чем те слова, которые он отправил своему другу Бюрти.

В 1888 году причин придерживаться общепринятого мнения у Ренуара было более чем достаточно. Помимо проблем с неоднозначным восприятием его нового энгровского импрессионизма и с недостатком заказов, начало подводить здоровье. Шестью годами ранее он очень боялся, что его опять свалит мучительная пневмония, теперь же внезапно начались беды с зубами и глазами, породив страх, что какая-нибудь куда более серьезная болезнь может полностью отлучить его от мольберта, а такая судьба пугала художника более, чем смерть. Страхи его были обоснованны – симптомы действительно оказались первыми вестниками ревматоидного полиартрита, болезни, которая по ходу следующих тридцати лет постепенно превратила его в полного инвалида. В августе 1888 года Ренуар пишет про свое состояние: «Проснулся сегодня утром с невралгической головной болью… Пошел к дантисту… Не знаю, сколько еще буду ходить, закутавшись в хлопок и шерсть».

Через четыре месяца у Ренуара случился первый настоящий приступ ревматического паралича. Все началось в Эссуа 29 декабря 1888 года – снова разболелись зубы, и он написал Жоржу Шарпантье: «Страдаю от невыносимой зубной невралгии». Он стал тревожиться о том, что не в состоянии будет вернуться в Париж, чтобы продолжить работу. В январе 1889 года он жаловался Эжену Мане, мужу Моризо: «Я болен: простудился в деревне, меня разбил лицевой, местный, ревматический и пр. паралич… Коротко говоря, у меня обездвижена половина лица, мне назначили два месяца электрических процедур. Выходить на улицу запрещено, чтобы не подхватить новую простуду. Полагаю, ничего серьезного, однако пока никаких улучшений [в смысле лицевого паралича]». Вскоре после этого он отправил Эжену еще одно письмо: «У меня проблемы с глазами, как у Дега». В декабре 1888 года он в отчаянии пишет агенту: «Думал на днях вернуться, но вновь разболелись зубы. Несколько дней не спал. Сейчас боль прошла, но половина головы распухла, один глаз не открывается. Есть не могу. Что будет после? Ехать в таком состоянии невозможно… Надеюсь, завтра глаз откроется и я закончу работу». Через несколько дней он достаточно оправился, чтобы собраться в дорогу, и написал Мюре: «Еду в Париж завтра или послезавтра. Очень раздражен; мне кажется, у меня абсцесс в ухе. Сильнейшая боль. Напиши мне [на домашний адрес], рю Удон, 18».

Через девять месяцев Ренуара по-прежнему донимали приступы боли, Берару он описал их так: «После визита к дантисту сильные боли не прекратились. Сегодня болит меньше… После невыносимых страданий из-за зубов и голода, вызванного их отсутствием, мне вставят новые зубы, и, если здоровье поправится, я вернусь к работе». К работе Ренуар вернулся, однако здоровье так и не поправилось. Ему удалили много зубов, в результате пришлось есть протертую пищу или пить жидкости через соломинку. На фотографиях этого периода сорокавосьмилетний Ренуар выглядит изможденным, хрупким и постаревшим. При этом живопись его стала еще более гедонистической. Томные женщины с пышными формами воплощают в себе чувственность, которая исчезала из его жизни. Искусство стало отдушиной и лекарством – еще более действенным, чем в былые времена.

Ренуару было почти 50 лет, когда 21 января 1891 года Андре Меллерио взял у него интервью для статьи о художниках и их мастерских для журнала L’Art dans les deux mondes («Искусство в двух мирах», под двумя мирами понимались Европа и Америка): «Изможденный человек, тревожный, невероятный оригинал… с обтянутыми скулами, запавшими щеками, жилками, во множестве проступающими на лбу. Редеющие волосы падают на воротник, а порой встают дыбом, отброшенные резким движением руки. Борода с проседью, слегка косматая. Очень худое тело, длинные пальцы. Ренуару свойственна нервность… Стоя, он отрывисто жестикулирует, легко возбуждается. Тихий голос делается громче. Заканчивает фразу напористо, повернувшись на месте вполоборота, потом шагает в другой конец комнаты, качая головой, неровной походкой, словно решил положить конец обсуждению… Мятущаяся натура Ренуара представляет собой резкий контраст его мягко-гармоничным представлениям о женщинах. Женщина на его картинах утонченно-грациозна, написана нежными, бархатистыми тонами. На фоне дымчатого, почти прозрачного фона она выглядит очаровательно: белоснежное лицо, ярко-розовые скулы, пухлые губы свежего и чистого алого цвета. И на фоне этой роскошной плоти, подцвеченной яркими тонами, которые объединены в одно тончайшими нюансами, сияют живостью глаза, глубокого черного или синего цвета, неизменно исполненные жизни».

Через год, в августе 1892 года, некий журналист пришел к Ренуару домой взять анонимное интервью и потом сообщил в ежедневной газете «Эклер»: «Месье Ренуар живет на Монмартре [рю Жирардон, 13], в небольшом доме с изумительным видом. В садике резвится юный Пьер Ренуар, воспитанный мальчик, которого отец боготворит… Художник работает каждый день. Рано утром он приходит из своего небольшого дома на холме Монмартр в мастерскую в тупике Элен. До полудня он неустанно трудится, потом, после короткого перерыва, продолжает работать до конца дня… В работу он вкладывает неизменное усердие, а еще постоянно начинает заново! Если вы придете к нему в мастерскую – но должен предупредить, что, если вы не принадлежите к числу тех его немногочисленных друзей, для которых двери приоткрыты, вас не встретит теплый прием, – вас поразит буйство его таланта, буйство, которое просматривается в сотнях набросков, вариантов, эскизов, в полотнах, разбросанных тут и там… Жизнь месье Ренуара состоит из работы и созерцания. Более простого и скромного человека невозможно себе вообразить».

На момент этого интервью, через пять лет после создания «Больших купальщиц», даже Дюран-Рюэль вынужден был признать, что работы Ренуара стали бесспорно красивыми. После достаточно враждебного приема, оказанного энгровскому импрессионизму, Ренуар слегка изменил свой стиль. Он смягчил линию и стал вписывать ранее обособленные фигуры в импрессионистический фон, тем самым удовлетворив требованию Писсарро, что целью искусства является единство. В итоге он вернулся к классическому импрессионизму и создавал вариации на его тему до самой своей смерти тридцать один год спустя. Он продолжал изображать материнство, семейный круг и обнаженную натуру. По мере прогрессирования болезни и постепенной утраты мелкой моторики он стал писать более крупным, свободным мазком.

Однако начиная с 1888 или 1889-го, в первые годы обновленного классического импрессионизма, Ренуар продолжал сомневаться, в правильном ли направлении он движется. В июле 1888 года, когда критик Клод Роже-Маркс предложил ему выставить свои работы, Ренуар ответил: «Когда мне выпадет счастье с Вами увидеться, я Вам объясню очень простую вещь: что все написанное представляется мне скверным и мне очень больно будет видеть эти работы на выставке». Три года спустя Ренуар продолжал испытывать сомнения по поводу своего стиля. 5 марта 1891 года он пишет Дюран-Рюэлю: «Я изо всех сил стараюсь прекратить валять дурака. Мне вот уже четыре дня [sic] как исполнилось пятьдесят, и я староват для того, чтобы продолжать искания». В тот же день он выразил схожую мысль в письме к Берару: «Я всегда мечтаю о тех вещах, которые мне не по силам, и не умею просто делать то, что у меня получается. Слишком поздно от этого излечиваться. Умру, не раскаявшись».

Наконец через месяц после этих безрадостных посланий Ренуар с новообретенной уверенностью в себе пишет Дюран-Рюэлю: «Привезу с собой несколько эскизов. В Париже решим, чего они стоят. Здесь я не понимаю. В любом случае, мне кажется, я сдвинулся с места и смогу продуктивно работать в мастерской». Судя по всему, агент не разделял энтузиазма художника и, видимо, высказал ему свои представления о том, как нужно писать, чтобы работы нравились клиентам. Через три месяца, в июле 1891 года, Ренуар пожаловался Кассатт, которая сообщила об этом Писсарро, а тот – своему сыну: «Похоже, по словам мисс Кассатт, он [Дюран-Рюэль] берет все подряд у Ренуара, который очень недоволен тем, что вынужден писать так, чтобы понравиться публике!» Ренуар, как это было для него типично, напрямую не высказал агенту своих обид.

Хотя Ренуара и смущали требования Дюран-Рюэля, он одновременно пытался возродить свой портретный бизнес, в частности написал большой семейный портрет, который предполагал выставить на Салоне, как когда-то портрет семьи Шарпантье. В январе 1888 года Ренуар сделал предложение своему другу, еврейскому поэту-символисту Катюлю Мендесу, который жил с пианисткой-виртуозом и композитором Огюстой Ольме, – у них на двоих было пятеро детей, троих из которых Ренуар задумал написать: «Дорогой друг, мне… нужно, чтобы Вы мне срочно сказали, хотите ли Вы иметь портреты своих прелестных детей. Я предполагаю выставить их в мае у Пти. Как видите, дело срочное. Вот мои условия, которые Вы, полагаю, примете. 500 франков за три портрета в полный рост и [всех троих] вместе. Старшая у пианино берет ноту, повернувшись к сестре, которая настраивает скрипку. Младшая опирается на пианино и слушает, как и подобает в юном возрасте. И всё. Я бы сделал наброски у Вас в доме, а писал бы у себя. P. S. 500 франков можно выплачивать по 100 франков в месяц. Жду ответа. Ваш друг Ренуар, дом 28 по рю Бреда [адрес мастерской]». К письму Ренуар приложил детализированный рисунок, иллюстрирующий замысел картины. Мендес согласился. Ренуар закончил работу вовремя, однако у Пти портрет не выставили. Вместо этого он был показан на выставке у Дюран-Рюэля в мае и июне 1888 года, а потом – на официальном Салоне в мае и июне 1890-го. Этот портрет не пользовался большим успехом на Салоне, возможно, из-за ярких цветов и стилизованных лиц. В итоге попытка Ренуара вернуться к заработку за счет портретов не увенчалась успехом. В 1888 году он получил один заказ от Дюран-Рюэля, на портрет его дочери Мари. На следующий год был получен заказ на портрет мадам де Бонньер. Потом портреты ему иногда заказывали друзья.

1888 год стал для Ренуара поворотным – не только в творчестве, которое все больше тяготело к классицизму, не только в состоянии здоровья, которое начало постепенно ухудшаться, но и в финансовом положении, которое резко пошло в гору. Дюран-Рюэль, исчезнувший на просторах Америки, добился сногсшибательного успеха в Нью-Йорке, где открыл галерею и начал продавать работы импрессионистов по ценам куда более высоким, чем в Европе. К 1890 году Ренуар и другие импрессионисты наконец-то добились финансового успеха и признания критиков. Впоследствии Дюран-Рюэль сказал в одном интервью: «О! Без Америки я бы пропал, погиб, купив столько Ренуаров и Моне! Две устроенные там в 1886 году выставки спасли меня. Американская публика над нами не насмехалась [в отличие от французской]. Здесь покупали – да, не слишком активно, однако благодаря этому Моне и Ренуар наконец-то начали сводить концы с концами, а потом, как вам известно, подтянулась и французская публика, которая раньше так упрямо отвергала эти работы». Дюран-Рюэль имеет в виду свою выставку, состоявшуюся в апреле 1886 года в Американской ассоциации искусства и имевшую большой успех. На ней были в основном выставлены импрессионисты, в том числе 38 работ маслом и пастелей Ренуара, а всего около трехсот произведений. Интерес был так высок, что выставку продлили на май-июнь в Национальной академии дизайна в Нью-Йорке. В августе Дюран-Рюэль написал одному из своих клиентов, Фантен-Латуру: «Не верьте в то, что американцы – дикари. Напротив, они куда менее невежественны и менее консервативны, чем наши французские любители искусства. Я имел большой успех с работами, достоинства которых двадцать лет безуспешно пытался раскрыть парижанам».

С 25 мая по 20 июля Дюран-Рюэль опять находился в Нью-Йорке и проводил вторую выставку в Национальной академии дизайна. На ней было представлено пять картин Ренуара. Заявления Дюран-Рюэля показались Ренуару неубедительными, в мае 1887 года он писал: «Боюсь, что Вы утратите интерес [к продажам во Франции] и отвлечетесь, в погоне за несбыточным, на Америку… Мне кажется, что уезжать из Парижа неразумно; в других местах возникнут те же трудности». Однако Дюран-Рюэля так вдохновил коммерческий успех в Америке, что в 1888 году он открыл в Нью-Йорке галерею, которую ждало шестьдесят два года процветания.

Весь 1889 год Ренуар продолжал жаловаться на самочувствие. В августе Моне занимался сбором средств на покупку эпохальной «Олимпии» Мане, которую он и его друзья считали первым примером современной живописи. Работу того и гляди должны были купить американцы. Моне считал, что она должна остаться во Франции, и с помощью друзей – художников и патронов – создал фонд, чтобы приобрести картину для Лувра. 11 августа Ренуар ответил: «Денег достать невозможно… Надеюсь, что Мане попадет в Лувр, но ему придется обойтись без моей помощи. Могу только сказать, что искренне желаю Вам успеха в этом деле». Пять месяцев спустя Ренуар смог наскрести средств на скромный вклад – 50 франков. К 1890 году их с Моне работы начали активно продаваться в Америке – и это стало переломным моментом в карьере обоих. Было продано много работ, причем по высокой цене. С бедностью для Ренуара было покончено.

Подспудные трения между Ренуаром и Моне возникли снова, когда к Моне успех пришел раньше, чем к его коллеге. В 1889 году Дюре написал Кайботту, имея в виду обоих художников: «Расстроился, когда прочитал то, что ты мне пишешь про ссору между Моне и Ренуаром. Они были друзьями, пока терпели лишения, и рассорились, как только к ним пришел успех, но неодинаковый». Впрочем, Моне верил, что их дружба вернется, а Ренуара тоже ждет благосостояние. В июле 1891 года он пишет Писсарро: «Надеюсь, что твое финансовое положение поправилось, буду рад, если тебе, как и мне, улыбнется удача. Кроме того, я надеюсь, что скоро и тебе, и Ренуару воздадут должное». В том же году его желание сбылось – Ренуар и Писсарро преуспели, как и Моне.

Постепенно работы импрессионистов стали лучше продаваться и во Франции, причем по более высоким ценам. В 1892 году даже французское правительство признало работы Ренуара. Анри Ружон, директор Школы изящных искусств, друг Малларме и Роже-Маркса, сделал Ренуару заказ – написать любую работу. Ренуар предложил пять холстов с девушками за фортепьяно. В апреле 1892 года Ружон выбрал «Девушек за фортепьяно», и французское правительство приобрело у художника эту картину за 4 тысячи франков; она была выставлена в Музее в Люксембургском саду, где экспонировались работы ныне живущих французских художников.

Берар оставался близким другом Ренуара, однако назвать его патроном уже было нельзя – после 1884 года Берар перестал приобретать работы художника. Наконец в 1889 году, уже на фоне успеха в Америке, у Ренуара появился новый патрон – Поль Галлимар. Галлимар был коллекционером и владельцем парижского театра-варьете. У него подрастали два маленьких сына, Раймон и Гастон, на два и четыре года старше Пьера Ренуара. Ренуар очень сдружился с Галлимаром и его семьей. Весной 1892 года Ренуар сопровождал Галлимара в путешествии в Мадрид, где восхищался работами Веласкеса из Прадо. По возвращении Галлимар заказал Ренуару портрет своей жены и пригласил его для работы в семейный загородный дом в Нормандии – на виллу «Люси» в Бенервале, под Довилем. Весной следующего года, когда Пьеру исполнилось восемь лет, Ренуар писал заказчику: «Пьер хочет поехать со мной. Если Вы не ответите, я просто привезу его вместе с вещами… Ночевать собираемся в городе и будем сами вести хозяйство». В апреле 1893-го Ренуар пишет: «Мы скоро вернемся домой. Сейчас идет дождь, придется подождать 3–4 дня, пока погода исправится, закончить и ехать домой… прошу Вас передать мой привет мадам Галлимар и детям… Думаю, мы останемся до вторника или дольше, если не распогодится. Но я уверен, что скоро распогодится и я смогу сделать еще несколько набросков». В том же году Ренуар согласился давать уроки дальней родственнице Галлимара Жанне-Алине Бодо – ей было шестнадцать лет, и она увлекалась живописью. Ее отец, доктор Бодо, стал близким другом художника. Ренуар согласился заниматься с Жанной, но одновременно предложил ей посещать занятия в женской мастерской Академии Жулиана, а также копировать работы в Лувре. Ренуар не только стал ее учителем, но и ввел ее в свой дом – дружба эта оказалась пожизненной.

Жанна Бодо в возрасте 16 лет, когда она начала обучаться живописи у Ренуара. Ок. 1893. Фотограф неизвестен

Благодаря успеху в Америке и наличию нового постоянного заказчика во Франции Ренуар наконец-то почувствовал себя достаточно обеспеченным, чтобы жениться на Алине. Необходимость держать в тайне существование ее и Пьера отпала. Тем не менее на людях он по-прежнему в основном появлялся без Алины. Как и до брака, она оставалась домохозяйкой, чей удел – дом и дети. 14 апреля 1890 года они обвенчались, тем самым узаконив Пьера. Свидетельство о браке выдано Девятым округом, в нем говорится, что «месье Пьер-Огюст Ренуар, художник, проживающий по адресу: бульвар Клиши, 11, сын покойного Леонара [Ренуара] и Маргариты Мерле, и Алина-Викторина Шариго, портниха, проживающая по адресу: рю Бреда, 15, дочь отсутствующего Клода [Шариго] и Терезы-Эмили Мэр, вступили сегодня в брак в мэрии». Хотя они жили вместе по адресу: рю Удон, 18, в Восемнадцатом округе, Алина, из соображений приличия, назвала адрес своей матери, хотя та и жила в самом сердце «квартала красных фонарей», Ренуар же назвал адрес своей мастерской. Свидетелями стали старые друзья Ренуара: два чиновника, Поль Лот и Пьер Лестринг, и два художника, Федерико Дзандоменеги и Пьер Франк-Лами. В свидетельстве указано, что «будущие муж и жена заявили, что признают своего сына Пьера, родившегося в Париже 21 марта 1885 года, который становится законным в результате их брака». Кроме того, новобрачным выдали (бесплатно) «Книгу семьи» – официальную книжечку для фиксации состава семьи, которую велели приносить мэру округа для записи рождений и смертей. Туда было вписано рождение Пьера, а впоследствии и двух других сыновей. Единственным известным изображением Алины, которое Ренуар сделал в этом году, является набросок маслом.

Ренуар в своей парижской мастерской. После 1892. Фотограф неизвестен

Пять месяцев спустя супруги переехали из квартиры на рю Удон в арендованный ими дом с садом по адресу: рю Жирардон, 13. Тем самым они перебрались из нижней части Монмартра в Восемнадцатый округ, на холм Монмартр. Их новое жилище называлось «Шато де Бруйар» («Замок туманов»). В октябре 1890 года Ренуар написал Мюре: «Вот мои адреса, чтобы не запутаться: (мастерская) Вилла „Искусств“ (тупик Элен) (авеню Клиши) и квартира: рю Жирардон, 13». Другую мастерскую он оборудовал прямо на рю Жирардон. Несколько лет спустя Моризо и Жюли Мане нанесли ему неожиданный визит, о котором Жюли так пишет в дневнике: «Поскольку месье и мадам Ренуар не было дома, нас принял в саду Пьер, он был очень гостеприимен. Он хотел показать нам работы отца и сказал, что у того теперь две мастерских, одна немного дальше на Монмартре, а другая дома, для тех дней, когда он простужен. Через некоторое время вернулась мадам Ренуар. Она отвела нас в мастерскую и показала пейзажи, которые месье Ренуар написал в Бретани».

Одна из причин переезда в более просторное жилище заключалась в том, что Ренуар с Алиной надеялись завести еще одного ребенка. Вскоре после свадьбы Алина забеременела, однако беременность протекала тяжело. Ренуар, уехавший с Моризо на этюды в ее загородный дом, высказывал тревоги по поводу состояния жены в письме к доктору Гаше: «Я настоятельно рекомендовал ей перед отъездом в Мези больше отдыхать, но ведь на женщин нельзя положиться; когда речь идет об их здоровье, невозможно заставить их своевременно об этом заботиться, и переделать их я не в состоянии. Как бы то ни было, если верить полученному мною письму, все вроде бы идет хорошо, и я еще раз благодарю Вас за то, что Вы ее навестили». Письмо это заставляет вспомнить более ранние тревоги Ренуара о здоровье Алины, однако его жалостливый тон и призывы к другу помочь его жене больше похожи на те околичности, к которым Ренуар всегда прибегал, пытаясь уйти от прямого конфликта с Моне. Видно, что Ренуар говорит об Алине несколько отстраненно, что свидетельствует о нарастающем отчуждении.

В первые годы их отношений Ренуар давал Алине советы в благожелательном, покровительственном тоне, с нежностью и приязнью, теперь же он понял, что она им никогда не следует. Совершенно очевидно, что его это раздражает – особенно красноречиво сексистское заявление, что «на женщин нельзя положиться». Оно заставляет вспомнить то, что двумя годами ранее он писал Бюрти. Чувствуется, что Ренуар мучается своим бессилием повлиять на Алину и, чтобы смягчить собственные переживания, приписывает ей все недостатки женского рода. Одновременно с помощью того же сексизма Ренуар пытается польстить Гаше, вступить с ним в своего рода мужской союз. Неизвестно, к чему привели призывы Ренуара к Гаше и стала ли Алина больше отдыхать, но беременность закончилась выкидышем. И она сама, и Ренуар очень переживали, а когда два года спустя у нее случился еще один выкидыш, переживания только усилились.

Несмотря на эти беды, Алина наконец-то достигла счастья и стабильности, перейдя в сословие нуворишей. В новой роли она обладала значительной полнотой власти как над Ренуаром, который теперь был связан с ней официальными узами, так и над людьми, которых знала с детства. При этом она сознавала, что Ренуар многое от нее скрывает, что он не делится с нею всем, чем живет, и никогда делиться не будет.

Одним из самых важных для Ренуара содружеств, из которых Алина была полностью исключена, были отношения с Моризо и ее мужем, а также с Малларме – в 1892 году Ренуар написал прекрасный его портрет. Позднее, в сентябре 1898 года, Жюли Мане записала в дневнике: «Месье Малларме и месье Ренуар были очень близкими друзьями, постоянными посетителями вечеров по четвергам» – еженедельных событий, на которые Алину не приглашали. Почти двумя годами раньше Жюли высказалась подробнее: «Замечательно было смотреть, как одухотворенный художник и очаровательный поэт болтают между собой, как они часто болтали у нас во время вечеров по четвергам, в розовой гостиной с высокими потолками, где хозяева дома находились в привычной обстановке и среди тех, кого любили, среди бесценных друзей». Кроме того, она отмечает, что Малларме «был назначен моим опекуном, поскольку и он, и месье Ренуар были очень близкими друзьями папы и мамы».

Увы, но эти дружеские отношения завершились в 1892 году. Эжен долго болел и 13 апреля 1892 года скончался в возрасте 59 лет. После его смерти Ренуар стал относиться к Моризо еще бережнее. Он шутливо писал ей: «Часто думаю о тебе, но совершенно забыл о своей роли семейного советника», а также уговаривал ее не бросать живопись. Доверие к Ренуару и восхищение им заставили Моризо попросить его стать вторым, неофициальным опекуном Жюли.

Малларме и Ренуар никогда не стали бы столь близкими друзьями, если бы не ужины у Моризо по четвергам, которые проходили с середины 1880-х. Поэт попросил Моризо и Ренуара проиллюстрировать книгу его стихов «Страницы». В 1887 году Ренуар отправил Малларме одну из иллюстраций – нарисованную тушью обнаженную женщину, назвав работу «Феномен будущего». В 1889 году по рисунку была сделана гравюра, ставшая фронтисписом книги. Это была первая гравюра Ренуара, и впоследствии он писал Малларме: «Дорогой Поэт, позволь мне выставить единственную выполненную мною гравюру – она принадлежит тебе. Я собираюсь принять участие в выставке, где наличие гравюр является обязательным условием [в 1890 году Дюран-Рюэль планировал устроить выставку работ художников, работающих в технике гравюры]». Когда в 1891 году «Страницы» Малларме увидели свет, он подарил один экземпляр Ренуару, подписав его: «Дорогой Ренуар, я счастлив, что в этой книге твое имя связано с моим. Стефан Малларме». На следующий год Ренуар написал портрет Малларме.

Что касается Моризо, тесная дружба связывала их с Ренуаром еще со времен первого их общего показа – совместной выставки импрессионистов в 1874 году. Отношения всегда оставались ненавязчивыми, у двух художников было много общего. Они были почти ровесниками, и связывало их не только творчество, но и особое восхищение Эдуардом Мане, наставником Ренуара и деверем Моризо. И он, и она были чрезвычайно общительны.

Но какой бы тесной ни была дружба Ренуара с Моризо, он никогда не вовлекал в эти отношения Алину. Женщины мало знали друг про друга. Алина была на восемнадцать лет моложе, не испытывала профессионального интереса к искусству, а кроме того, выросла без любви, без братьев и сестер, брошенная родителями. Неудивительно, что она сделалась одиночкой, о чем когда-то писала ее тетя: «Ей не удается завести друзей». Поскольку Алине всегда приходилось рассчитывать только на собственные силы, она выросла упрямой и не склонной к компромиссам. В отличие от Ренуара, с его даром вовлекать других в свои дела, Алина всегда добивалась своего без посторонней помощи. И вот когда Ренуар согласился взять ее в жены, в ее руках оказались власть и статус, позволявшие ей поступать как вздумается. Алина, как правило, умела настоять на своем, а Ренуар поступал по-своему за ее спиной. Она часто игнорировала его пожелания, а он, как мы уже видели, часто жаловался на это в письмах к друзьям.

Одним из способов проявления власти были для Алины семейные каникулы у моря. Алина любила воду и в детстве часто шлепала по реке Урс в Эссуа. С августа по конец октября 1892 года, когда Пьеру было семь лет, семья жила в Бретани: они останавливались в разных гостиницах у воды, в Порнике, Нуармутье и Понт-Авене. Ренуар пытался писать пейзажи и действительно написал много, хотя и жаловался, что ему плохо у моря. Кроме того, Алина настояла, чтобы он научил Пьера плавать. Об этом он упоминает в нескольких письмах, в том числе и к Моризо: «В итоге я застрял в Порнике, где учу сына плавать; все, конечно, хорошо, но мне надо бы писать пейзажи». Жалуется он на судьбу и Берару: «В данный момент я на пляже, что меня совсем не радует». В последний месяц пребывания в Бретани он начал терять терпение. Он пишет Мюре из Понт-Авена: «Короче говоря, я всего лишь приехал сопровождать свою жену, которой нравится путешествовать, и… я здесь, и здесь я останусь. Уезжая, я ворчал. Терпеть не могу постоянные переезды».

Возможно, именно потому, что после женитьбы Алина стала куда более властной, Ренуар решил скрыть от нее еще одно важное событие: участие в организации свадьбы своей незаконнорожденной дочери Жанны. По мере того как прогрессировал ревматоидный артрит, художник все отчетливее понимал, что не хочет, чтобы Алина узнала про Жанну. Возможно, растущее самоуправство Алины окончательно убедило его в том, что, если Алина проведает про существование Жанны, она запретит ему общаться с дочерью. В этом плане Ренуар Алине не доверял. Его отношения с Жанной в ее детские годы и до двадцатидвухлетнего возраста никак не задокументированы – до 1892 года не сохранилось ни одного письма. Учитывая, что Жанна аккуратно сберегла все письма от отца, а от матери – ни единого, можно предположить, что Лиза не поддерживала с ней никаких отношений. Лизина жизнь сложилась так, что она, видимо, не могла уделять внимания дочери.

Нам не известно ни одного письма Ренуара к Жанне до 1892 года, однако весьма вероятно, что в годы ее детства он навещал ее и ее приемных родителей, когда отправлялся писать портреты или пейзажи. Если он встречался с Жанной, его наверняка трогало ее разительное сходство с матерью. Среди писем отца, которые сохранила Жанна, есть конверт со штемпелем от 11 февраля 1892 года, подписанный почерком Ренуара: «Мадемуазель Жанне Ренуар». Из этого можно заключить, что он не только одобрял то, что она использует его фамилию, но и сам называл ее так же. Через несколько дней после письма, которое сохранилось в конверте от 11 февраля, Ренуар написал еще одно, в нем он называет Жанну на «ты», как и положено отцу. Для Франции конца XIX века признание отцом незаконнорожденной дочери было делом необычным, так что удивительно, что Ренуар вел себя как настоящий отец, а еще удивительнее, что он позволял Жанне использовать свою фамилию: в церкви и в родном городке ее знали как Ренуар. Задолго до этого, в возрасте одиннадцати лет, Жанна зарегистрировалась как «Ренуар» в деревенской школе, та же фамилия используется в официальных церковных документах начиная с 1885-го и по 1893 год. Можно с уверенностью утверждать, что Ренуар сам разрешил Жанне использовать свою фамилию, поскольку священник, который до того записал ее как Трео в свидетельстве о третьем крещении в 1875 году, согласился поменять ее фамилию на Ренуар в свидетельстве о первом причастии 24 июля 1881 года и в свидетельстве о конфирмации от 15 июня 1882 года.

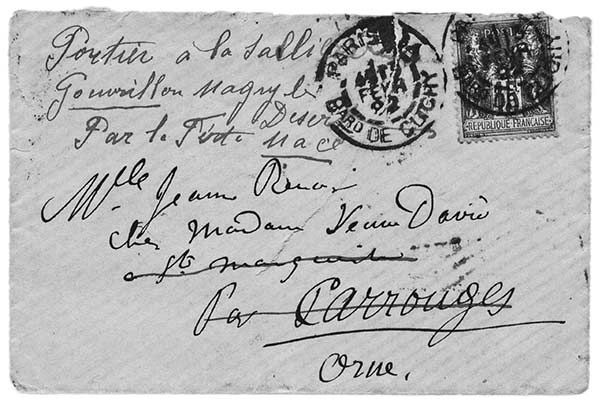

Конверт, надписанный рукой Ренуара 11 февраля 1892 года, адресованный мадемуазель Жанне Ренуар, со штемпелем бульвара де Клиши в Париже, где у Ренуара была мастерская